2.2. Микроисторическая традиция и теория повседневности

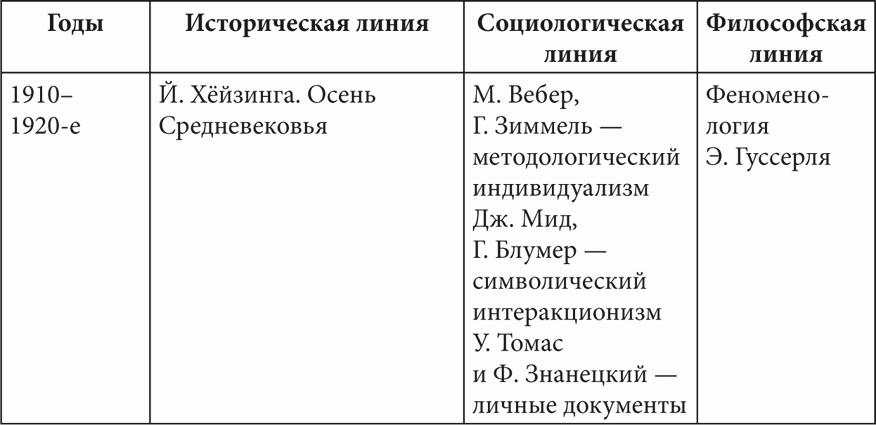

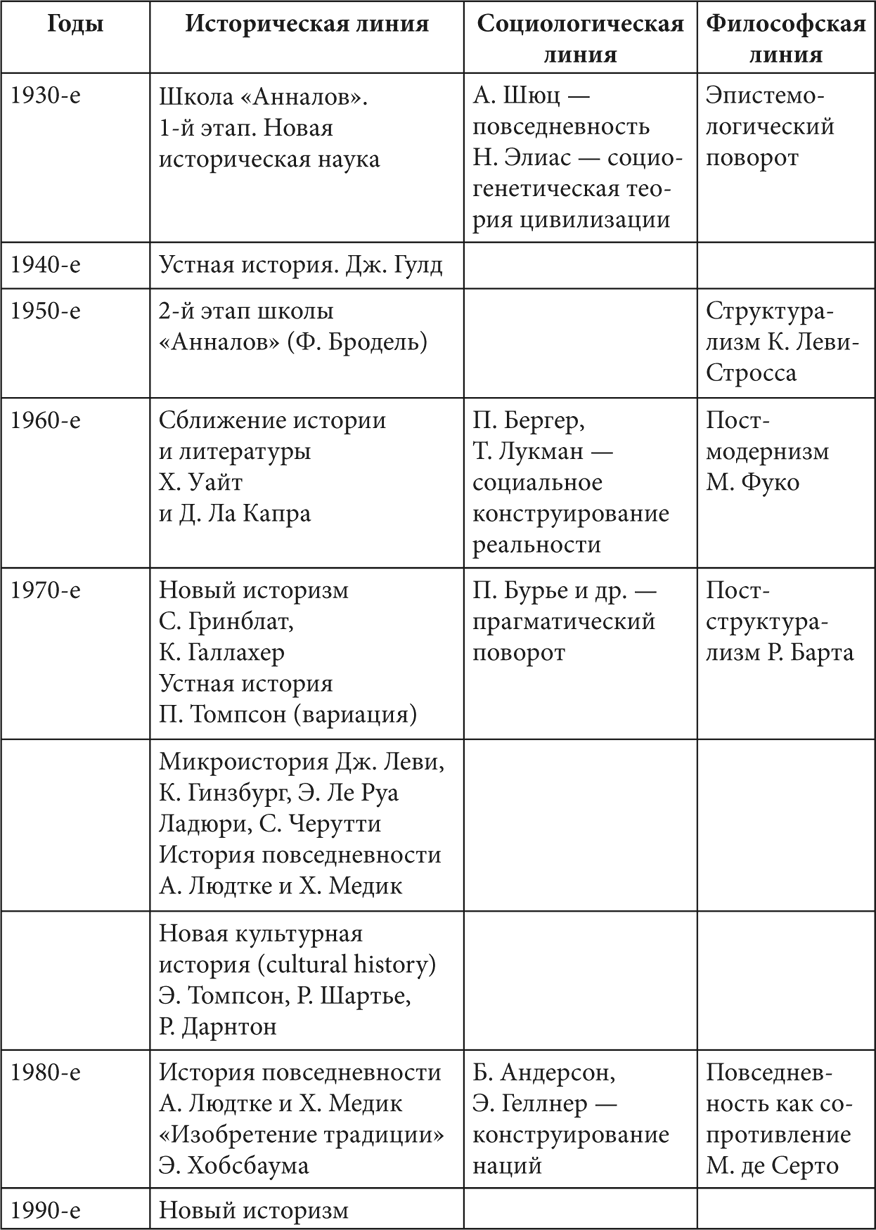

Развитие микроисторической традиции в ХХ в. прослеживается как минимум с 1910-х годов. Именно тогда начинают появляться труды, ставящие своей целью написание «истории, как она есть». Одновременно с этим в гуманитарных науках разворачивается еще одно направление мысли, без которого не могли бы появиться ни микроистория, ни история повседневности. Речь идет о социологической теории повседневности, подкрепленной философской мыслью. Можно усмотреть определенную схожесть в развитии двух этих интеллектуальных течений в истории и в социологии, до поры существовавших параллельно и только потом, по прошествии десятилетий, взаимно обогативших друг друга. Одно из направлений (историческое) явно выстраивается от Й. Хёйзинги через школу «Анналов» к новой истории и дальше, к микроистории, уликовой парадигме, а второе – социологическое – от американского символического интеракционизма и феноменологии Э. Гуссерля через открытие повседневности А. Шюцем и Г. Гарфинкелем к идее конструктивизма П. Бергера и Т. Лукмана и далее, к идее конструирования исторической памяти, наций, знания у Э. Хобсбаума, П. Нора, Б. Андерсона и проч. Условно эти последовательности можно схематично представить в табл. 1.

Таблица 1. Становление микроистории и истории повседневности

В этой схеме годы возникновения той или иной школы проставлены условно в соответствии с моментом появления основополагающей идеи того или иного автора. Разумеется, в последующие десятилетия эти идеи развивались, становились влиятельными и проникали в смежные отрасли гуманитарной науки. Но даже такое схематичное изображение истории становления микроистории дает нам наглядное представление о том, как ее отдельные элементы постепенно складывались в общую мозаику, со временем становясь иногда незаметными внешнему наблюдателю (например, студенту, изучающему историографию), но от этого не утрачивающими свою важность. Так, в построенном здании можно не видеть фундамента или других элементов конструкции, но для реализации всего замысла архитектора эти элементы сохраняют свое значение всегда. В нынешних исторических исследованиях тоже не всегда сразу видны их исходные постулаты, но от этого воздействие последних не менее сильно.

Ряд авторов, специализирующихся на методологии истории повседневности, уже отмечали это взаимовлияние микроистории и социологии повседневности. Например, в монографии И. Орлова «Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления»[133] этой проблематике посвящена первая глава. На связь микроисторической традиции с социологией указывает и И. Соловьева[134]. Но вряд ли эту тему можно считать полностью раскрытой, поскольку дело ограничивается простой констатацией фактов, причем неполной и неточной. Так, у И. Орлова встречаются такие утверждения: «Исходные позиции истории повседневности базируются на соединении идей Франкфуртской школы, философии истории, марксизма, англо-американской антропологии, постструктурализма и герменевтики», а далее следует перечисление авторов (Э. Гуссерль, А. Шюц, П. Бергер и Т. Лукман, Г. Гарфинкель, А. Сикурел, Н. Элиас, К. Гирц), из которых никого, за исключением разве что двух последних, нельзя отнести ни к одному из означенных направлений. И. Соловьева вообще ограничивается указанием на символический интеракционизм как на единственную социологическую школу, оказавшую влияние на культурную историю[135].

Здесь другая задача: показать, как две исследовательские традиции взаимно обогащали друг друга на разных этапах. Попробуем бегло перечислить основные этапы становления микроисторической и микроинтеракционистской традиций с подчеркиванием того вклада в позднейший результат, который сделали разные авторы вне зависимости от институциональной принадлежности.

Первым поворотным моментом становления и микроисторической, и микросоциологической традиции стал рубеж XIX–XX вв., когда наряду с громкими попытками выявить объективные закономерности развития общества появились первые попытки объяснения социальных процессов через действия отдельных людей. В истории это связано с работами Й. Хёйзинги. Именно в творчестве этого автора можно увидеть поворот от простого бытописания к концептуальному изложению повседневной культуры и истории, что и стало отличительным признаком истории повседневности. Как считают современные авторы, «обращение Хёйзинги к социальной психологии и исследование ментальности и уклада средневековой жизни позволяют видеть в нем непосредственного предшественника французской исторической школы “Анналов”»[136]. В его работах была заложена дальнейшая программа всей микроисторической традиции, а именно – отказ от позитивистского и прогрессистского взгляда на историю в варианте «финалистского детерминизма; идеи провиденциальной необходимости; оправдания зла, несправедливости и насилия как орудий прогресса в истории; толкования настоящего как полной истины прошлого»[137], а также отказ от модного историзма в изложении Л. фон Ранке. Представление Й. Хёйзинги о методах истории оказалось настолько непонятным историкам того времени (да и многим нашим современникам), что вызвало многочисленные нападки. «В то время как многое в его взглядах и предпочтениях позволяло сторонникам новых методов исторического исследования считать Хёйзингу приверженцем устаревшей “индивидуализирующей”, событийной истории, преемники традиционного идеализма в историческом знании, неокантианцы и неогегельянцы, расценивали его историографическую манеру как “антиисторизм” и “деградацию в социологию”, причем и здесь подразумевался пройденный этап: позитивистская антитеза историзму в XIX веке»[138].

Одновременно с нововведениями Й. Хёйзинги в истории появляются первые социологические попытки уйти от доминирующего позитивизма, и что характерно – в Германии, с ее традициями исторической школы в экономике. Именно тогда, в работах М. Вебера и Г. Зиммеля, появляются рассуждения о методологическом индивидуализме, суть которого сводится к пониманию «социальных процессов как результата деятельности отдельных людей»[139]. Сформулированный таким образом принцип вполне очевидно стал, с одной стороны, реакцией на господствовавшие в тот момент теории позитивизма и марксизма, а с другой – привел к формулировке «методологической оппозиции индивидуализма – общество состоит только из людей и их действий, – и холизма – законы социальных целостностей не сводимы к действиям индивидов»[140]. Так М. Вебер на рубеже веков формулирует тезис о понимающей социологии, согласно которому целью социологии является анализ социальных действий и причин их возникновения через понимание того смысла, который вкладывает в данное действие сам его субъект, т. е. человек[141]. Эта установка в полной мере сближает социологию М. Вебера с методологией Й. Хёйзинги и шире – с новой исторической наукой школы «Анналов».

Почти одновременно с этим происходит и процесс открытия повседневности в социологии. Начавшись с таких предпосылок, как американский прагматизм и бихевиоризм[142], это направление мысли в конце концов оформилось в интерпретативную, или микроинтеракционистскую, традицию. Не вдаваясь в многочисленные детали, отметим только основные отправные точки этого процесса. Его важной вехой стала знаменитая «теорема Томаса», согласно которой «если люди определяют ситуации как реальные, они реальны в своих последствиях» или, в пересказе Р. Коллинза, «социальная жизнь обладает особым качеством: она становится тем, чем люди ее считают»[143]. Иными словами, по мнению американского социолога У. Томаса, важным при анализе социальных действий является не то, что видится исследователю, но то, что вкладывают в него сами люди. У. Томас, совместно с Ф. Знанецким, стал и первооткрывателем биографического метода, использовав личные документы в эмпирическом исследовании «Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918–1920). Следует отметить и символический интеракционизм Дж. Мида и Г. Блумера, согласно которому общество складывается в процессе непрерывной демонстрации участниками социальных действий друг другу тех смыслов, которые они вкладывают в эти действия. Поэтому общество становится возможным только благодаря череде символических обменов, в ходе которых «любое действующее лицо участвует в определении социальной ситуации, выражает это внешне и показывает своим поведением, как он желает истолковать ситуацию и почему это имеет значение. В свою очередь другие лица интерпретируют его поведение и учитывают его в своем определении ситуации. Этот процесс осознается крайне редко и еще реже обсуждается вслух, но он постепенно ведет к общему определению ситуации»[144].

Ретроспективно можно сказать, что все эти теории, которые, казалось бы, не имели ничего общего с историей, кроме объекта изучения (человека и общества), сыграли в социологии роль, аналогичную работам Й. Хёйзинги, а именно показали возможность иной, помимо позитивизма и прогрессизма (например, в марксистском варианте), интерпретации социального (и исторического) процесса через постижение субъективных смыслов. Именно они легли в основу сформулированной чуть позже концепции повседневности. Но ни в истории, ни в социологии на тот момент этим концепциям не удалось стать доминирующими. Слишком велики оказались инерция научного сообщества и обаяние «больших» объяснительных схем.

Следующий этап становления традиции изучения повседневности связан одновременно и со школой «Анналов», и с творчеством А. Шюца, а назвать его можно феноменологическим. Это связано с появлением и применением в практике исторического и социологического исследования принципов феноменологии Э. Гус серля. Для М. Блока «предмет истории, в точном и последнем смысле, – сознание людей. Отношения, завязывающиеся между людьми, взаимовлияния и даже путаница, возникающая в их сознании, – они-то и составляют для истории подлинную действительность»[145]. «Время истории – это плазма, в которой плавают феномены. Это как бы среда, в которой они могут быть поняты»[146]. «Исторический феномен не может быть понят вне его времени»[147]. Все это позволяет вслед за некоторыми исследователями сделать вывод о том, что мы имеем право определить М. Блока как «представителя феноменологического направления в изучении истории»[148]. Это суждение кажется вполне справедливым. Если феноменология есть попытка изучения мира без применения предубеждений в виде готовой теории, под которую подгоняются факты, то творчество этого ученого, пытавшегося вникнуть в смысл поступков людей прошлого, исходя из их собственных смыслов, – это феноменологический подход в истории.

Разумеется, вся долгая история развития школы «Анналов» не укладывается в такое определение. Но ставка на изучение человека через те смыслы, которые он сам вкладывает в собственные действия, позволила впоследствии появиться и микроистории К. Гинзбурга, и новой социальной истории Э. Томпсона. Но и тут честь введения концепции повседневности в исторический оборот принадлежит одновременно и французским историкам школы «Анналов», и А. Шюцу, опиравшемуся на теорию феноменологии Э. Гуссерля. В интерпретации А. Шюца повседневность есть мир, «который бодрствующий взрослый человек, действующий в нем и воздействующий на него наряду с другими людьми, переживает в естественной установке как реальность»[149]. Повседневность при этом есть мир интерсубъективный в том смысле, что он разделяем с другими людьми, как современниками, так и жившими до него. А также повседневность является «верховной реальностью», противопоставленной другим реальностям, таким как наука, идеология, игра, искусство, получившим название «конечных областей значения»[150]. Из этих предпосылок вытекает множество выводов, важных в том числе и для исторического исследования повседневности. Например, мир повседневности конструируется в совместной деятельности людей, не важно – конфликтной или мирной. Иными словами, какие бы сильные шоковые импульсы ни вторгались в повседневный мир, социальная поведенческая реакция на них всегда будет вырабатываться в совместной деятельности людей. Одно это ставит под сомнение схему объяснения сталинизма, согласно которой общество сталинской эпохи являлось атомизированным и подчиняющимся простой манипуляции. Или: мир повседневности взаимосвязан с другими конечными областями значений, точнее, человек постоянно перемещается между ними. Так, в рассуждениях Шюца процесс написания научного текста подразумевает, что ученый, формулируя мысль, находится не в повседневности, а в мире «научного созерцания», но постоянно переключается в повседневность, когда возникает необходимость записать мысль, выступить перед коллегами, пойти в архив[151]. Аналогично действует и любой актор, в том числе и в рамках политических кампаний. Мир идеологических построений, воспроизводимых в газетной статье или при выступлении оратора на собрании, не есть мир повседневности, но повседневность проявляется, например, в процедурах собрания, в типичных («бытовых») объяснениях своих поступков, в организации работы агитаторов во время проведения выборов или в процедурах заполнения формуляров и отчетов. Это лишний раз на теоретическом уровне доказывает, что при изучении кампаний в сталинскую эпоху будет неверным называть их идеологическими и пропаган дистскими (т. е. относящимися к сфере идеологии), но следует говорить о политических кампаниях в том смысле, что это процессы взаимодействия между идеологией, властными институтами и людьми.

Несмотря на то что понимание повседневности в работах А. Шюца было проработано с большой глубиной, на тот момент оно не приобрело особой влиятельности в гуманитарных науках. Так, Ф. Бродель понимал под повседневностью нечто иное, а именно «системы достаточно устойчивых отношений между социальной реальностью и массами», включающие «географические, демографические, агротехнические, производственные и потребительские условия материальной жизни», а также «собственно экономические структуры общества, связанные со сферой обмена… и возникающие на их основе социальные структуры, начиная с простейших торговых иерархий и заканчивая, если того требует предмет исследования, государством»[152], а современные историки вообще понимают повседневность слишком аморфно, как то, «что происходит каждый день, в силу чего не удивляет»[153]. Тот факт, что в середине ХХ в. так и не удалось перебросить мост между социолого-философской и исторической трактовкой повседневности, объясняется достаточно просто. Как известно, А. Шюц при жизни издал лишь одну книгу в 1932 г. и предпочитал оставаться свободным ученым, став преподавателем только под конец жизни, в 1952 г.[154] Не способствовала популяризации его идей и чрезмерная усложненность его теоретических построений. Только в результате деятельности его учеников П. Бергера и Т. Лукмана, обобщивших его взгляды и придавших теории повседневности более или менее стройный вид, эта концепция стала приобретать популярность в 1960-х годах.

Именно в период 1960–1970-х годов начинается настоящее сближение социологической теории повседневности и исторической науки. Этому предшествовало несколько очередных попыток «обновить» историю, например в рамках устной истории либо истории Х. Уайта и Д. Ла Капра. Правда, эти попытки означали скорее капитуляцию истории как науки, нежели методологиче ские прорывы. Так, попытки «соединить историю, литературу и философию», равно как и последовавший за этим «новый историзм», а также постструктуралистский историзм Р. Барта выглядели больше как вторжение иных наук на поле истории или отрицание за историей статуса полноценной науки, чем как выработка новой исследовательской парадигмы.

Стоит упомянуть историческую социологию, возникающую как раз в этот период, в 1950–1980-е годы (Р. Бендикс, Б. Мур, И. Валлерстайн и др.). Но, по словам М. Крома, для исторических социологов в большей степени характерна попытка генерализаций и поиска каузальных связей, чем внимание к историческому контексту[155], т. е. они действуют, скорее, в рамках макросоциологических подходов и поэтому к рассматриваемой теме не относятся.

Выход из обострившегося кризиса методологии истории произошел благодаря П. Бергеру и Т. Лукману, чья книга «Социальное конструирование реальности» вышла в 1969 г. Социология повседневности на тот момент еще не была в ходу. Поэтому содержание этой книги было и банальным, и провокационным одновременно. Опираясь на К. Маркса, М. Вебера, К. Манхейма, А. Шюца и Дж. Мида, авторы утверждали, что «все объективные условия жизни людей определяют их мышление. С такой точки зрения даже субъективные условия, от которых, по мнению индивида, зависят его мышление и деятельность, являются на самом деле объективными условиями, потому что у них имеется общественно обусловленная предыстория, которая входит в индивидуальную биографию человека и ограничивает действия и идентичность вполне определенными возможностями»[156]. Тем самым в книге поднимался и заново решался извечный вопрос многих гуманитарных наук: соотношение между личным восприятием мира и большими социальными структурами. И если ранее ответ на него давался в пользу социальных структур, определявших поведение людей по «объективным» законам истории и социологии, то теперь ответ звучал иначе: люди сами в ходе взаимодействий «лицом к лицу» создают устойчивые шаблоны поведения, которые затем ими объективизируются, т. е. начинают восприниматься как существующие до начала взаимодействия, затем легитимизируются (получают «объективное» объяснение и обоснование) и тем самым институциализируются, приобретают принудительную силу. Именно так рассуждали и первые представители микроистории – Дж. Леви, К. Гинзбург, Э. Ле Руа Ладюри. Как пишет С. Черутти, «решение ограничить поле исследования, спустить его до “микро”-уровня и тщательным образом выискивать единичных “действующих лиц” исторических процессов стало реакцией на высокомерие и самонадеянность сторонников этаблированного исторического “здравого смысла”, навязывавшего определенные временные масштабы исследования, его границы и понятийный аппарат, что нередко приводило к возникновению грубых анахронизмов»[157]. Пытаясь их избежать, микроистория переносит акцент на изучение объекта «под микроскопом», и именно благодаря «максимально многостороннему и точному освещению исторических особенностей и частностей, характерных для общности индивидов исследуемого района, взаимосвязь культурных, социальных, экономических и политико-властных моментов раскрывается как взаимозависимость всех объектов исторического бы тия»[158]. Да и сами представители микроистории указывают на то, что одним из стимулов разработки этой теории являлась «собственная динамика внутринаучных противоречий и событий, как, например, широкие интеллектуальные дебаты по проблемам гуманитарных наук и особенно вызов, брошенный социальной истории этнологией и культурно-антропологическими исследова ниями»[159].

Из социологии П. Бергера и Т. Лукмана вытекают два направления социальной мысли, получившие широкое хождение в разных гуманитарных науках. Это теория практик и конструктивизм. Так называемый прагматический поворот по версии В. Волкова и О. Хархордина начинается с 1980-х годов[160]. По мнению этих авто ров, «сегодня теория практик если и существует, то лишь как удобная территория для междисциплинарных исследований»[161]. Тем не менее все эти исследования объединяет одно общее понятие, давшее название всему «повороту». Практики у Л. Витгенштейна – это языковые игры, или «инструментальное использование языка в контекстах практической деятельности». (Л. Витгенштейна, творившего в первой половине ХХ в., цитируемые авторы относят к родоначальникам «прагматического поворота[162].) Для Г. Гарфин келя практики есть «искусство решения практических задач в ситуации неопределенности»[163], в социологии искусства и литературной теории – «неявные правила или коллективные нормы», по которым научное сообщество устанавливает «значимые факты», «приемлемые объяснения» и «смыслы текстов»[164]. В исторических исследованиях Н. Элиаса, М. Фуко, Р. Шартье, П. Бёрка с помощью понятия «практика» демонстрируется, как те или иные «формы опыта (сексуальность, насилие, сумасшествие, познание, смерть) и самосознания (личность, индивидуальность), а также ставшие основными культурные навыки (манера поведения, разговорная речь, чтение) имеют длительную и, часто, нелинейную историю становления», несмотря на кажущуюся естественность[165]. Наиболее подробно эта категория разбирается в работах П. Бурдье, для которого практики – это способность социальных субъектов проверять свои поведенческие акты на соответствие сложившимся представлениям об окружающей действительности… Социаль ной практикой можно считать как целесообразные действия индивидов по преобразованию социального мира, так и каждодневные, привычные поступки, не требующие объяснения и зачастую кажущиеся внешнему наблюдателю лишенными смысла или же нелогичными[166]. Наиболее провокационно звучат работы М. Фуко, для которого практики есть дисциплины, производимые социальными институтами, такими как школа, фабрика, больница, тюрьма, армия.

Кроме перечисленных авторов, к «прагматическому повороту» можно отнести и целый ряд других авторов, таких как Б. Латур, Ж. Делез, Дж. Скотт, А. Макинтайр, О. Хархордин, М. де Серто и др. Особенно интересной для целей настоящей работы оказывается интерпретация практик у последнего исследователя, но об этом пойдет речь в следующем параграфе.

Влияние «прагматического поворота» на историю проявляется пока чаще всего на уровне «моды», особенно в России, о чем говорят О. Хархордин и В. Волков. Даже те работы, которые, казалось бы, посвящены непосредственно истории (например, «Придворное общество»[167] и «О процессе цивилизации»[168] Н. Элиаса или многочисленные работы М. Фуко, равно как и «Обличать и лицемерить» О. Хархордина[169]), историками редко воспринимаются как родственные.

Другое направление, заданное социологией повседневности П. Бергера и Т. Лукмана, можно обозначить как конструктивизм. Наиболее ярко оно проявилось в 1983 г., когда одновременно были выпущены две книги, посвященные конструированию наций: «Воображаемые сообщества» Б. Андерсона и «Нации и национализм» Э. Геллнера. Несколько позже появляется работа Р. Брубейкера «Этничность без групп». Общим итогом этих работ можно считать утверждение идеи о наивности восприятия социальных общностей, каковыми являются нации, как чего-то заданного «кровью и почвой», изначальными «естественными» предпосылками. Причем теория конструктивизма довольно быстро перешла от изучения наций к таким темам, как гендер (гендерная история), традиция («Изобретение традиций» Э. Хобсбаума), социальные группы и т. д. С теорией практик у идеи конструктивизма много общего, и главное – утверждение тезиса о формировании социальных явлений через деятельность отдельных людей, групп и институтов.

Однако стоит отметить и некоторое отличие собственно теории практик от других течений в социологии повседневности. Если изначально в теориях А. Шюца, П. Бергера, Т. Лукмана повседневность и называлась верховной реальностью, то все же она оставалась только одной из возможных реальностей, наряду с другими, тогда как категория практики претендует на роль всеобъясня ющего инструмента. Как замечает И. Девятко, «практика превращается в собственный критерий осмысленности, истинности и справедливости, так что невозможно определить, где проходят ее границы»[170]. Тем самым именно теория практик в социологии спровоцировала редукцию всего многообразия человеческого поведения к одному концепту, о котором упоминалось в начале этой главы. Признавая несомненную эвристическую ценность теории практик, следует учитывать и ее указанную особенность.

Заканчивая обзор, стоит отметить, что такое длительное «параллельное развитие» нескольких гуманитарных традиций не могло не привести к взаимному влиянию. Нет ничего удивительного в том, что между историками и социологами, равно как и философами, филологами, лингвистами и т. д., в процессе работы происходит филиация идей. Удивительно скорее иное: зачастую многие из историков, видимо защищая свои институциональные интересы, делают вид, что ничего дельного и полезного в смежных науках не происходит. Перефразируя А. Эткинда, утверждавшего, что «граница между историей и филологией охраняется только с одной стороны – историками»[171], можно сказать, что границу между историей и социологией повседневности в России охраняют в основном историки, что и приводит к обеднению исследовательских инструментов. Между тем история не может не испытывать влияния теорий других наук, как это произошло, например, с историей повседневности в Германии (А. Людтке), микроисторией в Италии и cultural history в США.

После такого продолжительного обзора пришло время сосредоточиться на конструировании собственно методологического аппарата данной работы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.