Обер-полицмейстеры

Обер-полицмейстеры

И ей бросает оклик свой

— Такой простой, — Танеев-мейстер;

Биноклит в ложе боковой

Красавец обер-полицмейстер.

А. Белый

Хамовнический полицейский дом

Полицмейстер (1884 г.)

Большинство законов, написанных Петром I, имели вводную часть. В ней царь-реформатор подробно растолковывал подданным суть и пользу нововведений. Однако в именном указе от 19 января 1722 г. самодержец, обойдясь без преамбулы, коротко повелел: «Учинить в Москве Обер-Полицмейстера, который должен депенденцию иметь от Генерал-Полицмейстера; а о скором решении требовать резолюцию от Члена Сенатского в Москве»[2]. Так, наряду с Санкт-Петербургом, в Первопрестольной появился единоличный глава городской полиции.

Спустя примерно полгода первый московский обер-полицмейстер М. Т. Греков получил от царя подробную инструкцию. Этим документом, содержавшим около пяти десятков пунктов, начальнику полиции предписывалось руководить всей жизнью большого города. Соблюдение норм строительства зданий, пожарная безопасность, санитария, дороги, мосты, поддержание общественного порядка — всем должен был ведать обер-полицмейстер.

Такой же принцип лег в основу всех последующих законов, которыми определялись служебные обязанности московского обер-полицмейстера. Например, в «Уставе столичного города Москвы» от 1799 г. было записано:

«Обер-полицмейстер имеет в ведомстве своем всю городскую полицию и принадлежащих к оной чиновников, и за всякую неисправность отвечает Военному Губернатору. […] Обер-полицмейстер по всему городу, Полицмейстеры по отделениям оного им вверенным, Инспекторы в частях, а унтер-инспекторы и комиссары в кварталах, на основании изданных узаконений, наблюдают все, что до благочиния, устройства, чистоты, тишины и безопасности города относится, и о всяком происшествии доносят по команде… […] Полиция, надзирая за всем тем, что на улицах, площадях и водах происходит, всякое случившееся неустройство приводит в порядок кротким и тихим образом».

Среди московских обер-полицмейстеров встречались разные люди. Одни промелькнули настолько незаметно, что только путем тщательных изысканий можно получить хоть какое-то представление об их деяниях. Другие были яркими личностями и талантливыми администраторами, оставившими заметный след не только в истории Москвы, но и всей России. Например, А. Д. Балашов возглавлял Министерство полиции, а закончил карьеру в должности генерал-губернатора. Министром внутренних дел был Д. Ф. Трепов. Губернаторские посты занимали П. Н. Каверин, И. Д. Лужин, Е. О. Янковский.

Чуть больше года прослужил в Москве А. Л. Потапов (впоследствии начальник III отделения и шеф жандармов), но успел сделать много полезных нововведений. При нем для разбора мелких правонарушений в ускоренном порядке был учрежден в полиции словесный суд, полицейским чиновникам увеличили жалованье. Заметно улучшилось состояние мостовых: для их ремонта были привлечены «праздные» (по словам Герцена) солдаты московского гарнизона, которым даже платили за работу, и вполне прилично — по 40 коп. серебром в день. Полицейским будкам взамен повторяющихся названий была присвоена сплошная нумерация.

Трепов Д. Ф.

По-своему прославился в Москве Н. П. Архаров, занимавший пост обер-полицмейстера с 1772 по 1781 г. Ему горожане были искренне благодарны за отлично налаженный розыск воров. При этом москвичи не забыли и буйного поведения подчиненных обер-полицмейстера, призванных поддерживать общественный порядок. В результате русский язык обогатился словом «архаровец».

На рубеже XVIII и XIX вв. московской полицией командовал П. Н. Каверин. «Он был ума бойкого и сметливого, — писал хорошо знавший его П. А. Вяземский. — Настоящий русский ум, там, где он есть, свежий, простосердечно-хитрый и несколько лукавый…» Своей служебной деятельностью в Москве Каверин сумел угодить императору Павлу I, который отмечал его «прямо феноменальную расторопность, распорядительность и находчивость». Доволен был обер-полицмейстером и Александр I. Близкий к царскому двору граф В. А. Зубов писал Каверину из Петербурга: «Учтивым твоим поведением с публикой здесь довольны». Смысл этих слов раскрывается в свидетельствах многих современников: москвичи уважали начальника полиции за то, что он никогда не злоупотреблял служебным положением.

Совсем другую память оставил о себе А. Д. Балашов, служивший московским обер-полицмейстером в 1804–1807 гг. Сослуживец Балашова по Министерству полиции Я. И. де Санглен характеризовал его так: «… несмотря на то, что был взращен в военном мундире, имеет в себе многое из самого низкого подьяческого типа. Постыдное его лихоимство знает вся Россия. Он брал и берет немилосердно, где только можно; брал и как обер-полицмейстер, и как петербургский военный губернатор, и даже как министр полиции».

По многочисленным отзывам современников, в первой четверти XIX в. такой же популярностью, как и Н. П. Архаров, пользовался обер-полицмейстер А. С. Шульгин. Москвич А. Я. Булгаков писал о нем: «… проворен, деятелен, устроил удивительно тюремный замок и пожарную команду, но деспот страшный, баламут; привязывает, а там отпирается от своих слов».

Шульгин А. С.

Высоко оценивал своего бывшего начальника чиновник полиции Л. И. Халютин: «Он оставил после себя хорошую память очень во многом. Он сделал по своему ведомству множество полезных преобразований и учредил такие порядки по управлению, из которых многие остаются без изменения до сего времени, по доказанному долголетними опытами их удобству. […] Александр Сергеевич пользовался почти всеобщею любовью среднего и низшего сословия столицы и особенно купечества, не из раскольников; но все очень его боялись, потому что могучая рука его, сжатая в кулак и распростертая, была для многих грозна и тяжела».

Благодаря своей репутации строгого начальника, А. С. Шульгин умело поддерживал порядок в местах большого скопления народа. После открытия памятника Минину и Пожарскому сам он с гордостью констатировал: «Каково же — 100 тысяч было народу, и никто ниже пикнул». Впрочем, участник церемонии В. Я. Булгаков оценил народное безмолвие по-другому: «Парад был хорош, народу бездна. Все стены, башни, кровли, колокольни, были ими усыпаны, но все обошлось холодно и без энтузиазма, коему противился полицейский распорядок».

Однако в некоторых случаях умение, с которым А. С. Шульгин повелевал толпой, было просто незаменимо. Типичным примером может служить история, произошедшая в 1819 г., во время подъема огромного колокола на колокольню Ивана Великого.

В тот день по случаю важного события Соборная площадь Кремля была запружена москвичами. Подъем осуществлялся по обычной для того времени технологии: рядом с колокольней возвели деревянную каланчу, с помощью канатов, которые наматывали на вороты, колокол поднимали на нужную высоту, а затем втягивали на площадку звонницы. После прибытия митрополита Серафима и данного им благословения операция началась. Колокол благополучно достиг половины высоты, когда в разных концах площади внезапно раздались крики: «Иван Великий шатается, каланча падает!» Людская масса заколебалась, послышались вопли внезапно стиснутых толпой женщин и детей. Еще немного, и началась бы давка, которая имела бы самые печальные последствия.

Положение спас обер-полицмейстер Шульгин, ни на мгновение не потерявший присутствия духа. Он кинулся сквозь толпу к каланче и громогласно объявил, что это неправда, что не надо верить выдумкам мошенников. Народ, услышав знакомый командный голос, быстро пришел в себя. Убедившись воочию, что «Иван Великий» и каланча стоят непоколебимо, люди успокоились.

Неуемность натуры и личная храбрость[3] А. С. Шульгина особенно ярко проявлялась в его стремлении лично руководить тушениями пожаров. В любое время дня и ночи у него в каретном сарае стояла, заложенная в дрожки, пара очень резвых лошадей. Едва гонец, прискакавший с известием, успевал перевести дух, как Шульгин уже оказывался одетым и садился в поданные дрожки. Затем следовала бешеная скачка по московским улицам, и не было случая, чтобы обер-полицмейстер не оказался на месте происшествия раньше других начальников — брандмайора и полицмейстеров с их свитами.

«Прибыв на место пожара, — описывал Л. И. Халютин привычную для современников А. С. Шульгина картину, — он зорко осматривал место и, несмотря на свою порядочную дородность, с изумительною ловкостью и неустрашимостью взбирался на крыши многоэтажных горящих зданий и оттуда, окружаемый пламенем и удушливым дымом, он звонким голосом отдавал приказания пожарным командам; с нагайкою в руках для побуждения неповоротливых и ленивых, он был сам первым деятелем и примером самоотвержения для всех, в борьбе с разрушительной стихиею, и всегда с успехом останавливал ее губительное действие. Часто измученный, с перепачканным сажею лицом, с обгорелым белым султаном на шляпе, в измоченном платье и обуви, он спускался с горящего здания, садился на стул или скамейку, поставленные на мостовой, и ординарец по его приказанию подавал ему калач и полштофа простого вина, взятые из ближайших заведений; он выпивал стакан, а иногда другой, и закусывал; но между тем зорко следил за действием пожарных команд и делал нужные распоряжения со свойственною ему энергией. Пестрая толпа зрителей, стоявшая в должном порядке, смотрела и восхищалась его личностью, молодецкою неустрашимостью и мастерскими распоряжениями; а простой народ приходил от того в восторг, от оказываемой им публично чести нашему винцу и калачу. Из толпы слышались частые восклицания: вот отец, вот русский человек, вот так молодец!»

Открытие памятника Минину и Пожарскому.

Находясь на пике своей карьеры, А. С. Шульгин выстроил роскошный особняк на углу Тверской и Козицкого переулка. Дом стоил огромных денег. В нем, по свидетельству современника, все «…отличалось изящным вкусом и удобством, […]…причем употреблялись самые лучшие и дорогие материалы, и, наконец, он был отделан и меблирован самым великолепным и изящным образом, так что едва ли можно было тогда отыскать в Москве другой ему подобный дом». В безукоризненном порядке, сияя «щегольскою» чистотой столов, посуды, одежды поваров и прочего, содержалась кухня. Ее Шульгин лично инспектировал каждое утро, осматривая приготовленные на день припасы, которые были разложены на столах под хрустальными колпаками.

«Эта чистота и блеск, — отмечал Л. И. Халютин, — проявлялись во всем житейском быту Александра Сергеевича и на всем, что хоть несколько подлежало непосредственному его влиянию. Не знаю, имел ли он собственное свое состояние, но за женою он получил в приданое значительный капитал».

Для Халютина, долгое время прослужившего под началом Шульгина, не было секрета в том, как обер-полицмейстеру, имевшему невысокий оклад содержания, удавалось жить в роскоши. Например, начальник полиции брал на себя заботы по обмундированию подчиненных, снабжению их провиантом и дровами для отопления служебных помещений и квартир. Имея дело непосредственно с Шульгиным, московские купцы шли на значительные уступки в ценах. Большая экономия достигалась и при заготовках фуража. На сенокосе работали рядовые полицейские служители, а возили сено на пожарных лошадях. Кстати, для пополнения конского состава («ремонта», как тогда говорили) обер-полицмейстер использовал лошадей, отобранных у нарушителей правил езды по городу. Это было незаконно, но таков уж был московский обычай, также приносивший определенный доход.

Кроме такой «гласной» экономии, которая, по мнению москвичей, в то время была делом обычным, доход Шульгину приносила «негласная экономия» от покровительства купцам, занимавшимся винными откупами.

Справедливости ради стоит отметить, что не только привычка жить в роскоши заставляла А. С. Шульгина искать дополнительные источники доходов. На протяжении XVIII — первой половины XIX вв. финансирование органов государственного управления в России составляло лишь малую часть от действительной потребности. Достаточно сказать, что штаты канцелярий большинства ведомств не соответствовали все возраставшему объему циркулировавших бумаг. Чтобы не утонуть в потоке «входящих» и «исходящих», обер-полицмейстеру приходилось нанимать за свой счет помощников для обработки документов. Не надо забывать и о том, что по служебной необходимости начальнику полиции требовалось содержать штат сыщиков и тайных агентов, хотя из казны на это не отпускалось ни копейки.

Материальное благополучие, достигнутое А. С. Шульгиным, наглядно проявилось при его переезде в Санкт-Петербург, куда он в 1824 г. был назначен обер-полицмейстером[4]. Согласно анекдоту, ходившему в то время, возле Новгорода обоз с домашним скарбом Шульгина встретился на пути графа Аракчеева. Внимание вельможи не могли не привлечь длинная вереница великолепных экипажей и тяжело нагруженных походных фур, множество превосходных ценных лошадей, щегольски одетая в форменное платье прислуга. Проявившему естественное любопытство графу один из служителей сказал, что все принадлежит петербургскому обер-полицмейстеру. В ответ всесильный временщик якобы попросил передать Шульгину: «Всего этого никогда не было и нет у самого Аракчеева».

К несчастью для Александра Сергеевича, его служба в столице продолжалась недолго. После восстания декабристов новый император, Николай I, отправил Шульгина в отставку «с пенсионом тогдашнего оклада». В одночасье все доходы бывшего обер-полицмейстера свелись к пенсии (пусть даже генеральской), которой в любом случае не хватало для поддержания привычного уровня жизни. Возвращение в Москву не принесло ему облегчения. Хроническая нехватка денег вынудила Шульгина продавать, зачастую без всякой выгоды, ценные вещи. К тому же он, как выяснилось, при строительстве своего роскошного дома широко прибегал к займам. Настал момент, когда у кредиторов иссякло терпение, и они подали долговые расписки к взысканию. Все имущество Александра Сергеевича было продано с публичных торгов, причем вырученных денег не хватило на покрытие всех долгов. Недостающее стали вычитать из пенсии.

Бывший обер-полицмейстер из богатейшего человека превратился в почти нищего. Какое-то время некоторые московские купцы по старой памяти ссужали Шульгина деньгами, но настал момент, когда и они отвернулись. Главной причиной послужило то, что отставной генерал начал топить горе в вине. Встречавший его в тот печальный период Л. И. Халютин писал в мемуарах:

«Из бывшего своего великолепного дома он переселился на Арбатскую улицу в деревянный домик, имевший только три окна на улицу, и нанял в нем три комнатки; но и за наем их не имел возможности заплатить, когда наступил срок. По просьбе владельца дома прежде бывшая под его начальством полиция требовала или платежа за квартиру денег, или выезда из дома. Но куда? В это горестное для него время я однажды осенью, проходя по Арбату, видел сквозь отворенную калитку, что он в ветхом и замасленном халате рубит на дворе в корыте капусту. Я сравнил былую жизнь его с тогдашнею, сердце мое облилось кровью. […]

Тем ужаснее положение такого человека, если он имеет еще семейство, ознакомленное им со всеми удобствами и прелестями роскошной жизни и потом лишенное даже дневного пропитания».

Вести о бедственном положении семьи отставного генерала дошли до Николая I. По всей видимости, здесь не обошлось без интриг начальника III отделения. По приказу графа А. Х. Бенкендорфа, недолюбливавшего генерал-губернатора князя Д. В. Голицына, агенты тайной полиции исправно докладывали в Петербург обо всех упущениях в работе московской администрации. В январе 1835 г. князь Д. В. Голицын получил от шефа жандармов письмо следующего содержания:

«Князь Дмитрий Владимирович!

Дошло до сведения Государя Императора, что бывший Московский и потом Санкт-Петербургский обер-полицмейстер Шульгин ведет весьма нетрезвую жизнь, и, привязавшись к некой Страховой, передал уже ей почти все имение.

В таковом положении Шульгина, дети его, с коими он обращается весьма грубо, и, в особенности, дочери, достигшие уже совершенного возраста, претерпевают недостаток как в воспитании, так и содержании их.

Его Величество Высочайше повелел мне о вышеизложенном сообщить Вашему Сиятельству с тем, чтобы Вы, Милостивый Государь, обратили особенное Ваше внимание на несчастное положение детей генерал-майора Шульгина, сделавшихся от развратной жизни отца предметом всеобщего сожаления московской публики»[5].

В архиве не сохранилось официальных распоряжений, отданных князем Д. В. Голицыным, но, зная его отзывчивый, добрый характер, можно смело предположить, что дети Шульгина не остались без заботы. Известно лишь, что три дочери Александра Сергеевича были воспитанницами Екатерининского института благородных девиц. Четверо сыновей Шульгина получили образование в кадетском корпусе. Сам же отставной генерал продолжал «развратный» образ жизни.

В январе 1840 г. секретной канцелярией московского генерал-губернатора было заведено еще одно дело — «О назначении пособия бывшему московскому обер-полицмейстеру генерал-майору Шульгину». Первым подшитым в нем документом стало новое письмо шефа жандармов:

«Секретно.

Милостивый государь, князь Дмитрий Владимирович!

Государь Император, получив сведение о бедственном положении, в котором проживает в Москве бывший там обер-полицмейстером отставной генерал-майор Шульгин, дошедший до нищеты и отчаяния, поручить мне изволил снестись о нем с Вашим Сиятельством, с тем, что не представится ли возможность пристроить каким-либо образом Шульгина, дабы помочь ему, и избавить жителей Москвы от неприятного впечатления, который должно производит вид человека в его чине, занимавшего значительное место в столице и впавшего в столь унизительное положение.

Исполняя сим Высочайшую Волю, имею честь присовокупить, что Ваше Сиятельство, как местный начальник, может судить с большою положительностью, какие к исполнению оной представляются удобнейшие средства; я же с моей стороны полагал бы удалить генерал-майора Шульгина из Москвы в уездный город Московской губернии по Вашему, Милостивый Государь, усмотрению, назначив ему от казны денежное пособие в сто рублей в месяц, которые отпускать не ему, а местному городничему, с тем чтобы он деньги сии употреблял на необходимые для содержания Шульгина издержки, как то, на наем квартиры, на прислугу и на стол, и остальные уже выдавал ему на прочие расходы. Если таковая милость Монаршая не подействует на поведение Шульгина и он за сим будет предаваться нетрезвой жизни, то, по крайней мере, существование его будет обеспечено и Москва избавится от неприятного зрелища его разврата и нищеты»[6].

Ответ князя Голицына был написан в присущем ему стиле. В очередной раз он давал понять, что на месте ему виднее, как надо поступить в этом сложном случае:

«По ближайшему рассмотрению положения дела сего, я с моей стороны нахожу, что высылка Шульгина из Москвы в уездный город не только не удержит его от слабостей, но усилит чувство самоунижения и доведет до большего отчаяния, что в небольшом городе будет еще заметнее; это поставит в чрезвычайно затруднительное положение городничего того города, ибо ему очень трудно будет удержать Шульгина в границах приличия, согласуя права свои с уважением, которым он все-таки ежели не личности, то чину и прежнему его званию; тогда как Шульгин, проживая в Москве в отдаленной местности города, при некотором воздержании может совершенно укрыться из виду обывателей, большею частью его не знающих; это тем удобнее, что он при слабостях своих или остается в квартире, или выезжает постоянно в одни места.

Сие мое предположение может быть приведено в исполнение тогда только, когда я буду уполномочен действовать по своему усмотрению к достижению цели, назначаемой Государем Императором.

В таком случае, я бы поручил Шульгина надзору и попечениям полицейского офицера или другого благонадежного чиновника и предписал бы медику его посещать, дабы зависящими от них средствами постоянно удалять его от наклонностей к крепким напиткам и удержать в границах скромной жизни и приличий; в таком уже случае назначение ему на содержание по 100 р. в месяц по предложению Вашего Сиятельства было бы совершенным благодеянием при неимущем его положении»[7].

По всей видимости, новое напоминание из Петербурга о Шульгине не застало князя Голицына врасплох. В том же деле подшита докладная записка полицмейстера Миллера, представленная в октябре 1839 г. в ответ на устное распоряжение генерал-губернатора:

«…при Его Превосходительстве находятся, как мною дознано, крепостные: дворовый человек Павел Иванов и две девки Анна Федорова и Пелагея Кирилова; но на них положиться в домашней экономии по молодости их невозможно, а можно в сим случае доверить владельцу дома, где живет генерал Шульгин, отставному майору Гессель, который человек немолодых лет, честных правил и хороший хозяин. За квартиру же Александр Сергеевич платит 1200 руб. в год и с него следует получить по 27 сего октября 110 рублей»[8].

Секретным письмом, датированным 27 марта 1840 г., граф Бенкендорф передал повеление императора: московскому генерал-губернатору взять на себя заботу о Шульгине.

Современному читателю может показаться странным, но факт остается фактом — исполнение личного распоряжения российского самодержца завязло в бюрократическом болоте. В конце августа 1840 г. генерал-губернатор отправил в Казенную палату предписание выплатить Шульгину причитающееся содержание. Однако в ответ ему сообщили, что соответствующее ассигнование не выделено Министерством финансов и пообещали дать деньги сразу, как получат. Еще месяц ушел на переписку с Министерством финансов, которое заверило: деньги обязательно будут. Но только 31 октября Казенная палата смогла отрапортовать князю Голицыну о том, что пособие отставному генералу «за 5 месяцев и 4 дня пятьсот тридцать руб. 32 к. ассигнациями], а на серебро 146 р. 662/7 к. сер. отпущены»[9].

Скорее всего, вся эта сумма сразу же ушла на погашение накопившихся у Шульгина долгов, поскольку спустя три недели он обращается к князю Д. В. Голицыну с таким посланием:

«Ваше Сиятельство! Милостивый Государь!

Умоляю Ваше Сиятельство живым Богом, взглянуть хотя малейшим оком милосердия на несчастнейшего из генералов, который, лишась всего, лишен даже и последнего куска хлеба.

Окажите елико возможное пособие по случаю остановленного у меня пансиона, вычитаемого по накопившейся недоимке за дворовых людей моих, чем до гроба жизни обязать изволите, того который был и пребудет с глубочайшим почтением и преданностью Вашего Сиятельства Милостивейшего Государя Всепокорнейший слуга А. Шульгин»[10].

При знакомстве с этим документом сразу бросается в глаза, что подпись выполнена характерными для алкоголика «пляшущими» буквами. Неизвестно, обратил ли на это внимание князь Голицын, но, судя по другому архивному документу, просьба бывшего обер-полицмейстера осталась без ответа. В марте 1841 г. Шульгин подал генерал-губернатору еще одно прошение, в котором жаловался, что вместо полной пенсии по-прежнему получает в месяц всего 70 рублей. Заканчивая послание, он слезно просил выделить ему хоть сколько-нибудь денег к предстоящему празднику.

Вполне возможно, что в тот раз Александр Сергеевич получил какую-то сумму — в Москве стойко придерживались традиции проявлять милосердие в преддверии Светлого Христова Воскресенья. Вот только встретить праздник ему не довелось. В самый канун Пасхи, 29 апреля 1841 г., А. С. Шульгин скончался.

Остаток царского пособия был разделен между детьми Шульгина поровну — каждому досталось по 36 рублей ассигнациями. Пытаясь хоть как-то помочь дочерям-бесприданницам, князь Д. В. Голицын обратился к графу Бенкендорфу с просьбой назначить им пособие «в виде исключения из законов». Шеф жандармов отказался даже докладывать об этом царю, мотивируя тем, что дочери бывшего обер-полицмейстера ничем не отличаются от других бедных дворянок. Ходатайство генерал-губернатора о выплате отцовского пособия сыну Шульгина — Константину — также не имело успеха. Сердце графа Бенкендорфа не тронули слова о том, что молодой чиновник 3-го разряда с жалованьем 8 рублей серебром в месяц «… лишен способов не только иметь приличную званию своему обмундировку, но даже имеет недостаток в содержании»[11].

После перевода А. С. Шульгина на службу в Санкт-Петербург московским обер-полицмейстером был назначен тоже Шульгин, но на этот раз — Дмитрий Иванович. Генерал-майор Шульгин-2-й (так его именовали в официальных документах) был не столь яркой личностью, как его предшественник. В истории Москвы его имя в большей мере сохранилось благодаря выдающимся современникам, с которыми Д. И. Шульгину пришлось пересекаться в силу служебного положения.

Например, А. С. Пушкину пришлось дважды посетить контору обер-полицмейстера в Столешниковом переулке. В Петербурге шло следствие по поводу распространения в списках отрывков из запрещенной цензурой элегии «Андрей Шенье». Из столицы Шульгину повелели «…отобрать суду показания от прикосновенного к оному делу А. Пушкина: им ли сочинены известные стихи, с какой целью они сочинены, почему известно ему сделалось намерение злоумышленников, в стихах изъявленное, и кому от него сии стихи переданы».

По соображениям секретности самих стихов поэту не показали, поэтому на первом допросе Пушкин ответил, что не знает, о каком из его сочинений идет речь. Оказавшись перед Шульгиным во второй раз и прочитав предъявленную ему копию, Александр Сергеевич привычно поправил ошибки в тексте, после чего собственноручно написал: «Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии «Андрей Шенье», написанной с пропусками в собрании моих Стихотворений. Они явно относятся к Французской революции, коей А. Шенье погиб жертвою».

Другая история, участником которой был Д. И. Шульгин, наглядно характеризует нравы того времени. Полина Гебль, добившаяся разрешения ехать в Сибирь в качестве жены декабриста Анненкова, получила от Николая I на дорогу три тысячи рублей ассигнациями. Передавая деньги, обер-полицмейстер попросил француженку расписаться на листе бумаги, исписанном столбцами цифр. «Государь не доверяет своим чиновникам в получении всей суммы, — пояснил Шульгин, — и потому в бумаге проставлены номера тех ассигнаций, которые он передал вам в дорогу».

По-своему был связан с декабристами и служивший в Москве с ноября 1833 г. по февраль 1845 г. обер-полицмейстер Л. М. Цынский. Во время восстания он уговорил командира конной гвардии А. Ф. Орлова (будущего начальника III отделения) вывести полк на поддержку Николая I. По утверждению П. В. Долгорукова, Орлов, попав в фавор к императору, отблагодарил бывшего адъютанта: «…впоследствии доставил место обер-полицмейстера в Москве и поддерживал его там против воли князя Дмитрия Владимировича Голицына, который справедливо жаловался, что Цынский страшным образом ворует».

Генерал Цынский также вошел в историю русской литературы. Одна из проведенных им ночных проверок постов, в результате которой в его санях оказалась дюжина оставленных без присмотра алебард, послужила толчком к созданию поэмы «Двенадцать спящих будочников». А известный автор водевилей Д. Т. Ленский отметил эпиграммой переход под покровительство обер-полицмейстера балерины Е. А. Санковской:

Брандмайор Тарновский

Тем себя прославил,

Что… Санковской

Цынскому представил.

Так ли? При рапорте ль?

Слухи не доходят,

Но чрез этот фортель

Многие выходят.

Однако самым известным произведением, где Цынский и возглавляемая им полиция были описаны с натуры, следует признать «Былое и думы» А. И. Герцена. Вот как писателю запомнился первый допрос, который проводила специальная комиссия во главе с обер-полицмейстером:

«В большой, довольно красивой зале сидели за столом человек пять, все в военных мундирах, за исключением одного чахлого старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, расстегнувши мундиры и развалясь на креслах. Обер-полицмейстер председательствовал.

Когда я взошел, он обратился к какой-то фигуре, смиренно сидевшей в углу, и сказал:

— Батюшка, не угодно ли?

Тут только я разглядел, что в углу сидел старый священник с седой бородой и красно-синим лицом.

Священник дремал, хотел домой, думал о чем-то другом и зевал, прикрывая рукою рот. Протяжным голосом и несколько нараспев начал он меня увещевать; толковал о грехе утаивать истину пред лицами, назначенными царем, и о бесполезности такой неоткровенности, взяв во внимание всеслышащее ухо Божие; он не забыл даже сослаться на вечные тексты, что «нет власти, аще не от Бога» и «кесарю — кесарево». В заключение он сказал, чтоб я приложился к святому евангелию и честному кресту в удостоверение обета, — которого я, впрочем, не давал, да он и не требовал, — искренно и откровенно раскрыть всю истину.

Санковская Е. А.

Окончивши, он поспешно начал завертывать евангелие и крест. Цынский, едва приподнявшись, сказал ему, что он может идти. После этого он обратился ко мне и перевел духовную речь на гражданский язык.

— Я прибавлю к словам священника одно: запираться вам нельзя, если б вы и хотели.

Он указал на кипы бумаг, писем, портретов, с намерением разбросанных по столу:

— Одно откровенное сознание может смягчить вашу участь; быть на воле или в Бобруйску на Кавказе — это зависит от вас.

Вопросы предлагались письменно; наивность некоторых была поразительна. «Не знаете ли вы о существовании какого-либо тайного общества? Не принадлежите ли вы к какому-нибудь обществу — литературному или иному? Кто его члены? Где они собираются?»

На все это было чрезвычайно легко отвечать одним «нет».

— Вы, я вижу, ничего не знаете, — сказал, перечитывая ответы, Цынский. — Я вас предупредил, — вы усложните ваше положение.

Тем и кончился первый допрос».

Оказавшись «на том берегу», А. И. Герцен не упускал случая поместить в «Колоколе» письма из Москвы, содержавшие разоблачения полицейского произвола и нелицеприятную критику стражей порядка. «Ради красного словца» писатель-революционер не жалел и своего доброго знакомого — обер-полицмейстера И. Д. Лужина, впоследствии харьковского губернатора, которого наградил эпитетом «доносчик». А ведь именно он, когда в Петербурге Герцену отказали в заграничном паспорте, выправил Александру Ивановичу необходимые документы и помог выехать из России.

Лужин И. Д.

Интересно, что критику обер-полицмейстера Лужина можно найти не только в произведениях, вышедших из-под пера Герцена и его корреспондентов. Вот мнение тайного агента III отделения, высказанное в донесении заместителю шефа жандармов Л. В. Дубельту:

«Простите мне мою неограниченную искренность, батюшка Леонтий Васильевич, все единогласно отдают цену Москве, что при бестолковости Щербатова[12] и неспособности Лужина быть обер-полицмейстером все держится внутренней привязанностью к царю и личною привязанностью к великому духу Государя.

Батюшка, уладьте, чтоб Лужина хоть егермейстером сделали, но дайте на это место человека достойного, ведь Лужина просто презирают, просто говорят: чего и ждать от него, когда его баба била по роже, офицеры говорили ему грубости и даже купец, поставщик полиции дров Иван Васильевич Волков, ему в доме Щербатова и при Щербатове в глаза дерзко правду высказал, выражаясь именно: «Ошибаешься, молодой генерал». […]

Но ни в каком случае не делайте на место Лужина здешних полицмейстеров, ей-богу, ни один не способен, но попробуйте переместить Вашего санкт-петербургского в Москву, а здешнего к вам, тогда ближе рассмотрите».

Характерна реакция верховной власти: 6 мая 1848 г. вместо добрейшего князя А. А. Щербатова московским генерал-губернатором был назначен бывший министр внутренних дел граф А. А. Закревский. Для москвичей контраст был настолько разителен, что очень скоро нового властителя Первопрестольной иначе как «Чурбан-пашой» не называли. Обер-полицмейстером остался И. Д. Лужин и возглавлял полицию еще шесть лет. А его преемником стал прославившийся безграничной грубостью полицмейстер А. А. Тимашев-Беринг.

Жителям Москвы оставалось только утешаться тем, что граф Закревский, органически не переносивший мздоимства, поставил обер-полицмейстера и его подчиненных в трудное положение. «Сам не беря взяток, — вспоминал один из современников, — Закревский решительно боролся со взяточниками в своем генерал-губернаторстве. Насколько успешно, сказать трудно, однако это была столь заметная черта, что она вдохновила безымянного поэта на стих, точнее, на песню, популярную в свое время в Москве. Пелась она на мотив известного романса «По небу полуночи ангел летел.»:

Когда граф Закревский в Москву прилетел,

Он грозную песню запел,

И Лужин, и Беринг, и частных всех рой

Внимали той песне с тоской.

Он пел о поборах с купцов и мещан, с трактиров…

Дальше, к сожалению, шло какое-то неприличие, которого в те времена бумага не выдерживала».

По другому свидетельству, генерал-губернатор бранил И. Д. Лужина за мягкость характера и даже называл его «бабой», хотя вряд ли такую характеристику можно назвать до конца справедливой. «Из этого не следует, однако, — писал «Колокол», — чтобы Лужин был каким-то идеальным существом среди полицейских чиновников Москвы, — он, напротив того, безукоризненно исполнял свою должность, умел при случае хорошо дать в зубы и хорошо высечь, но не того требовалось на столь высоком месте.» В те годы, когда ему пришлось возглавлять полицию (1845–1854), в Москве как никогда рьяно преследовали раскольников и скопцов. По распоряжению И. Д. Лужина был составлен подробный план Москвы.

Стоит добавить, что подобно многим из московских обер-полицмейстеров, генерал-майор Лужин имел славное боевое прошлое. За храбрость, проявленную в сражениях с польскими повстанцами в 1831 г., он был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом и медалью «За взятие Варшавы».

С необычной стороны обер-полицмейстера характеризует тот факт, что в его доме (!) на Тверском бульваре[13] существовал литературный салон. В том самом крыле особняка, где во времена Цынского следственная комиссия допрашивала А. И. Герцена и его товарищей, жила сестра Лужина — Марья Дмитриевна Ховрина. Она устраивала литературные вечера, которые посещали В. Г. Белинский, Н. В. Станкевич, Аксаковы, А. С. Хомяков. В этом доме читал свои новые произведения Н. В. Гоголь. Неизменным участником собраний был сам обер-полицмейстер. Судя по тому, что присутствие Лужина не мешало западникам и славянофилам сходиться в откровенных спорах, литераторы не воспринимали его в качестве надзирателя.

И конечно же нельзя не упомянуть о роли И. Д. Лужина в судьбах величайших русских поэтов — А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

Еще служа в кавалерии, Иван Дмитриевич способствовал женитьбе Пушкина. По просьбе поэта он танцевал на балу с Натальей Гончаровой и между делом завел разговор об отношении к Александру Сергеевичу. Узнав, что Гончаровы настроены благосклонно, Лужин поспешил обрадовать своего доверителя. После этого Пушкин начал сватовство, и вскоре состоялась свадьба.

В «Лермонтовской энциклопедии» Лужин упомянут как друг поэта. Волей случая Иван Дмитриевич оказался в Зимнем дворце, когда Николаю I доложили о гибели Лермонтова, и сохранил для истории слова, произнесенные императором: «Собаке собачья смерть».

Дом обер-полицмейстера на Тверском бульваре.

Возможно, на совести И. Д. Лужина были грехи, но какую-то их часть он несомненно искупил лишь одним благодеянием — помог состояться великому русскому художнику А. К. Саврасову. Отец начинающего живописца не одобрял выбранного сыном занятия, поэтому у Алексея Саврасова не было денег, чтобы оплатить учебу в Училище живописи, ваяния и зодчества. После знакомства с картинами юного таланта обер-полицмейстер Лужин, член Московского художественного общества, поддержал Саврасова. В результате юноша переехал из отцовского дома на квартиру и получил возможность без помех посещать занятия в училище. В летнее время молодой художник жил в имении Лужина, и первый гонорар за свои живописные работы Саврасов получил от Ивана Дмитриевича.

Под нажимом графа Закревского Лужин был вынужден освободить должность обер-полицмейстера. Его преемником стал А. А. Тимашев-Беринг. Один из современников, выразив общее мнение москвичей, дал ему краткую, но точную характеристику: «Грубый, неотесанный, нахальный и дерзкий до того, что имя его стало поговоркою не только в Москве, но и во всей России».

Всероссийская известность Тимашева-Беринга нашла отражение в рассказе Н. И. Лескова «Умершее сословие»:

«У князя Петра Ивановича в Орле был знаменитый кучер. Он разве малым чем-нибудь уступал оставившему по себе в Москве историческую память кучеру обер-полицеймейстера Беринга. Орловский наездник был так же утробист, так же горласт и краснорож, имел такие же выпяченные рачьи глаза и так же неистово хрипло орал и очертя голову несся на всех встречных и поперечных, ни за что не ожидая, пока те успеют очистить ему дорогу. На душе этого христианина, говорят, считалось уже несколько смертных грехов, и, во всяком случае, он по справедливости мог почитаться в свое время очень опасным человеком в городе.

Лихая езда как на пожар тогда была, впрочем, в моде у многих больших лиц, и это почиталось даже необходимым признаком «твердой власти». Особенно шибко ездили губернаторы и полицеймейстеры: они всюду скакали, и кучера их всегда особенно кричали. Это придавало городам оживление».

Необузданный самодур Тимашев-Беринг сам по себе являлся олицетворением «николаевской» эпохи, когда малейшая тень сомнения в правильности действий начальства являлась тягчайшим преступлением. Главным же средством пресечения любого «непослушания» была грубая сила. Однако один из случаев проявления обер-полицмейстером беспредельной жестокости всколыхнул всю Москву.

По свидетельству современника, началось все с разноса, учиненного обер-полицмейстером брандмейстеру Воробьеву: на тушение пожара не прибыл обоз из Главного депо. По регламенту, его должен был привести сам Воробьев, но, загуляв в гостях, он не явился по тревоге, а пожарные не имели права тронуться с места без командира. Чтобы избежать начальственного гнева, брандмейстер обвинил в нерадении дежурившего на вышке служителя — он, мол, не вывесил сигнал о пожаре. Тогда Тимашев-Беринг приказал выпороть солдата, но тот не дал себя подвергнуть экзекуции. Во-первых, он не считал себя виноватым — все видели, что сигнал был поднят вовремя; во-вторых — за непорочную службу был награжден знаком ордена Св. Анны (медалью), что по закону освобождало его от телесных наказаний.

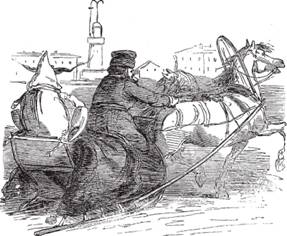

Обер-полицмейстер мчится по городу. Вместо мигалки и «крякалки» крик кучера: — Эй! Гей! Пади! Берегись! Пади! Держи правей! Сторонись! (кар. из журн. «Развлечение». 1864 г.).

Как следует из письма, опубликованного в «Колоколе», «обер-полицмейстер, разъяренный самим фактом неповиновения со стороны нижнего чина, «…велел его посадить в одной рубашке под арест, на хлеб и на воду и обещал заехать сам допросить его. Действительно, через несколько недель он прибыл в частный дом, в котором содержался солдат, потребовал его к себе и начал его осыпать всякими ругательствами, на которые так богат русский язык вообще и генеральский язык в особенности. Солдат защищался, пробовал рассказать дело в настоящем виде; но можно себе представить, как эта дерзость, эта решимость несчастного, который «осмелился рассказывать», подействовала на генерала. Беринг, вне себя, бросился на свою жертву и дал полную волю кулакам. Чувство собственной правоты, инстинктивное чувство собственного достоинства, сознание грубого беззакония, которое тяготело над ним, — заговорили вдруг в душе солдата. Он отшатнулся и сказал резким голосом: «Ваше превосходительство, если я виноват, судите меня, — вы не можете истязать меня без суда». Слова эти лишили последнего сознания Беринга: он в остервенении продолжал колотить несчастного, — наконец, обратясь к Воробьеву, закричал: «Дать ему пятьсот палок, сейчас же». Но лишь только ой произнес эти слова, как почувствовал, что эполеты его сорваны: он обернулся, громкий удар раздался на его щеке. Солдат в исступлении стоял перед ним, сжимая с такою силою в руках своих эполеты, что потребны были все бескорыстные усилия Воробьева и десятка полицейских, чтобы вырвать их у него.

Весть об этом происшествии разнеслась в тот же день по Москве. Беринг, впрочем, поспешил вечером явиться в театр, чтобы своим наружным спокойствием рассеять неблагоприятные слухи, — однако неудачно. Во всем обществе только и говорили, что об этом происшествии, даже извозчики толковали об нем на улицах с своими седоками. Между прочим, наши правительственные власти переполошились; понятно, что Закревский должен был употребить всевозможные усилия, чтобы замять эту историю: он ссадил с места Лужина, нарочно для того, чтобы оставить это место Берингу, представил его государю как человека благородного и надежного во всех отношениях; Беринг был избранником его сердца, вернейшею опорою его власти, и вдруг теперь публично признаться, что этот избранник — негодяй! Во что бы то ни стало нужно было извратить дело. Сначала обратились к самому солдату — стали убеждать его, чтобы он показал, что не бил Беринга и не срывал с него эполет, а только «схватился» за них и был принужден их тотчас же оставить. Обещали солдату значительное уменьшение наказания, и несчастный, опомнившись от своего лихорадочного пыла, согласился под этим условием показать именно так, как хотелось чиновникам аудиториата. Дело было представлено в таком виде государю. Между прочим, все родственники Беринга — Норов, графиня Разумовская, княжна Вяземская и т. д.[14] — пустили в Петербурге в ход все пружины, чтобы поддержать этого благородного сановника. С одной стороны — сам Закревский, целая толпа петербургских вельмож, толпа людей, близких к государю и готовых уверить его во всем, чего им хотелось, с другой — бедный солдат, голос которого никуда не мог достигнуть из его душной тюрьмы, не имевший никого, кто решился бы сказать слово в его защиту! Можно ли было сомневаться в результате? Несчастный был приговорен к 3000 ударам сквозь строй. Наказание было исполнено в Москве, в Крутицких казармах; он прошел только 2000 и упал замертво. Его отвезли в больницу, — но, к счастию, он не вылечился; на третий день после своей пытки он умер, а Беринг считает за ним 1000 палок на том свете.

Вот вам рассказ, который может повернуть душу каждого честного человека. Клянусь, что в нем нет ни слова преувеличенного и каждый житель Москвы подтвердит его вам до последней подробности. Происшествие случилось так гласно, в присутствии стольких людей, что, повторяю, невозможно было скрыть его».

Профессор Московского университета О. М. Бодянский отметил в дневнике хождение по рукам сатирических виршей, сочиненных чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе Горсткиным:

«Бывши всегда не в ладах с обер-полицеймейстером Тимашевым-Берингом, Горсткин написал на него стихи, после известного с ним случая, т. е. когда жид пожарной команды (депо) сорвал с него эполеты, и пустил их по Москве из-под руки:

Не дивитесь днем, квартальные,

По ночам фонарные,

Что не видать обирачей,

Им все чудится еврей.

Не дивитесь, частные,

Что дворники несчастные

У ворот храпят сильней:

Руки нам связал еврей.

Не дивитесь, Депо и Дума,

Что дела текут без шума,

Без обычных «гей!» да «бей!»,

Много спеси сбил еврей.

Не дивись, простолюдин, <…>[15] неважный чин,

Что вас чтут уж за людей:

Все еврей, еврей, еврей!»

Слово «обирач» следует понимать как «вымогатель», а смысл этого стихотворения в целом — констатация факта: отчаянный поступок солдата привел к сбою в работе всей московской полиции. Обер-полицмейстер, прячась от позора, перестал разъезжать по городу и наводить трепет на подчиненных. Приставы и квартальные также притихли, ожидая смены начальства, а в результате упала дисциплина среди рядовых служителей. Возможно, вид «притихшей» полиции настолько был непривычен, что в среде обывателей возникло некое брожение умов.

Полицейский: — Послушайте, милостивый государь! Вы мне кажетесь очень подозрительным. (кар. из журн. «Развлечение». 1862 г.).

Довольно скоро весть о «подвиге» Тимашева-Беринга достигла Петербурга. Житель столицы А. А. Пеликан писал в воспоминаниях: «Случай этот […] возмутил общество, но для главных виновников прошел бесследно, и даже не воспрепятствовал дарованию им высоких монарших милостей к ближайшему наградному дню». Не исключено, что обер-полицмейстер действительно получил какую-то очередную награду, но относительно того, что для него эта история не имела других последствий, мемуарист ошибся. Тимашеву-Берингу пришлось отправиться в отставку «по болезни».

Пока подбирали ему преемника, временное командование городской полицией с 19 октября 1857 г. принял на себя полицмейстер полковник Замятин, а 12 января 1858 г. «на основании Высочайшего приказа по Военному ведомству» вступил в «исправление должности московского обер-полицмейстера» полковник князь А. И. Кропоткин[16].

По всей видимости, новый обер-полицмейстер проявлял не меньшее, чем его предшественник, рвение в выполнении любых приказов «Чурбана-паши». Вот только предвидеть он не мог, что однажды за нарушение закона ему придется ответить. Спустя двадцать с лишним лет после оставления Кропоткиным командования московской полицией, в 1881 г., газета «Современные известия» сообщила о том, что прежними деяниями князя заинтересовалась судебная власть:

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Портрет Д. Н. Шереметева в форме обер-офицера Кавалергардского полка

Портрет Д. Н. Шереметева в форме обер-офицера Кавалергардского полка О. А. Кипренский. X., м. 1824.Кавалергардский полк, сформированный Павлом I в 1800 г., принадлежал к тяжелой гвардейской кавалерии, имел кирасирское вооружение (каска с гребнем конского волоса,

Обер-офицер русской императорской гвардии в походной форме

Обер-офицер русской императорской гвардии в походной форме С. Кивердо. Раскраш. офорт. 1815.Изображен офицер русской гвардейской пехоты в сюртуке, с ранцем за плечами, в треуголке, повернутой «в поле» по походной моде (полагалось носить треуголку широкой стороной вперед),

Портрет обер-сарваера И. М. Головина в окружении корабельных инструментов и деталей корабля

Портрет обер-сарваера И. М. Головина в окружении корабельных инструментов и деталей корабля А. Ф. Зубов. Гравюра резцом и офортом.

Обер-офицер лейб-гвардии Егерского полка

Обер-офицер лейб-гвардии Егерского полка С. Кивердо. Офорт, акв. 1815.Белая повязка на рукаве мундира носилась офицерами союзников на территории оккупированной Франции как знак миролюбия. На офицере кивер образца 1812 г. с «развалом», двубортный мундир фрачного покроя с

Обер-Аммергау

Обер-Аммергау Думаю, немногие из русских знают эту деревушку в горной Баварии и дающиеся в ней каждые десять лет представления «Страданий и смерти Иисуса Христа», иначе «Страстей Господних».В нынешнем году там будет усиленное торжество, не столько от усердия, сколько от