Глава восьмая Светская жизнь

Глава восьмая

Светская жизнь

Границы «большого света». Салоны, приемы и балы. Буржуа подражают аристократам. Мужские клубы. Денди, «львы» и «львицы»

История светской жизни в Париже в эпоху Реставрации и Июльской монархии – это история постепенного размывания границ «большого света», распространения (подчас в карикатурной форме) его привычек на другие социальные слои.

Как известно, Империя стала эпохой создания новой аристократии. После того как самого Наполеона 18 мая 1804 года провозгласили императором, братья его получили титул принцев; отныне их следовало именовать «императорскими высочествами». 30 марта 1806 года в Италии для награждения верных слуг Наполеона были созданы двадцать два герцогства. Затем были учреждены новые придворные должности: «великий канцлер», «великий казначей», «обер-камергер», «обер-церемониймейстер» и другие. Наконец, 1 марта 1808 года Наполеон издал закон об учреждении титулов, соответствующих должностям в государственном аппарате Империи. За время своего правления Наполеон пожаловал примерно 3600 титулов, в том числе 42 княжеских и герцогских, 500 графских, 1550 баронских. Общее число подданных, награжденных этими титулами, равнялось 3300 (некоторые имели по два титула одновременно). После падения Наполеона Бурбоны не стали отбирать дарованные императором титулы, однако существование имперской знати при дворе Людовика XVIII и Карла X было не всегда легким. Особенно неприятно чувствовали себя жены «имперских» герцогов и графов: хотя благодаря титулу своих супругов некоторые из них, как уже говорилось в главе третьей, обладали почетными привилегиями, «настоящие», прирожденные герцогини и графини все равно смотрели на них с пренебрежением.

Представители имперской знати очень ревниво относились к своему положению в свете. Поэтому они особенно болезненно восприняли оскорбление, нанесенное им в начале 1827 года австрийским послом графом Аппоньи. Его предшественник Венсан вообще не посылал имперской знати письменных приглашений на приемы в посольстве, а слугам запрещал докладывать о гостях – именно для того, чтобы не оглашать их титулов. Аппоньи же поступил иначе. Он велел слугам представлять всех гостей, но при этом не называть таких титулов, в которых использовались топонимы земель, некогда захваченных Наполеоном, а после 1814 года возвращенных Австрии. Поэтому 24 января 1827 года герцогиню Рагузскую представили как госпожу Мармон, герцога Тревизского – как маршала Мортье, а герцога Тарентского – как маршала Макдональда. Разразился громкий скандал, после которого имперская знать стала бойкотировать резиденцию австрийского посла.

Светское общение протекало прежде всего в салонах. Главенствовали в них, как правило, женщины. Во второй половине дня (в промежутке от двух до шести часов пополудни) светские дамы устраивали для друзей и знакомых приемы «малые» (для самых близких) или «большие» (для более широкого круга). Такие приемы считались «утренними» – в отличие от вечерних, происходивших в самом деле вечером, после обеда. Тогда же, вечером, люди из высшего общества приглашали гостей (порой до трех-четырех сотен) на рауты или балы. Рауты начинались чуть раньше балов, около 9 вечера, и раньше заканчивались: гости пили прохладительные напитки и ели сласти, болтали, танцевали, играли или слушали музыку, а затем уезжали. Балы тянулись дольше – порой до 4 часов утра; после полуночи гостям подавали ужин.

Парижские балы имели множество разновидностей; Дельфина де Жирарден, большой знаток светской жизни, наполовину в шутку, наполовину всерьез подразделяла их на грандиозные (балы на тысячу персон с роскошным угощением и в не менее роскошных интерьерах), тщеславные (балы элегантные, но неуютные, куда хозяева приглашают только тех, кто стоит выше них, а гости нехотя снисходят до хозяев), туземные (где все друг друга знают, держатся естественно и чувствуют себя как дома), холостяцкие (где особенно много красавиц), импровизированные (их устраивают путешественники, оказавшиеся в Париже проездом), детские (они, как правило, проходят днем и нередко бывают костюмированными), придворные, балы в честь знаменитостей и, наконец, вынужденные балы (на которых не получает удовольствия никто: ни хозяева, устраивающие их по обязанности, ни гости).

На балах и раутах много танцевали, однако танцы были далеко не единственной составляющей парижской светской жизни; ничуть не меньшее значение имели разговоры, происходившие во время светских приемов, – обсуждение литературных и театральных новинок, споры на политические темы, обмен остроумными репликами.

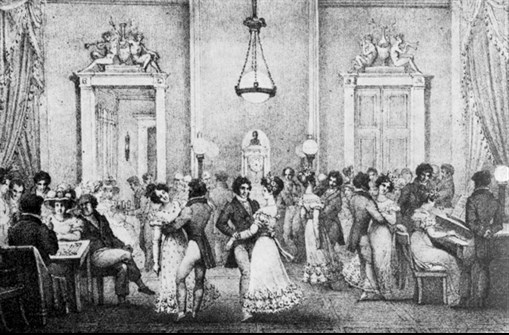

Бальный вечер. Худ. Ж.-А. Марле, ок. 1825

Париж не случайно с XVIII столетия считался не только столицей моды, но и столицей светской беседы. Хотя было принято рассуждать о закате салонной культуры в XIX веке, в Париже эпохи Реставрации и Июльской монархии сохранились салоны, где блистали умом и талантами самые яркие политики и литераторы своего времени. Назовем хотя бы один – салон прославленной красавицы Жюльетты Рекамье. После того как ее муж, банкир Рекамье, разорился, госпожа Рекамье поселилась в скромной «келье» женского монастыря Аббеи-о-Буа (Лесное аббатство) на Севрской улице (монахини сдавали квартиры в своем монастыре мирским особам женского пола); здесь, сначала в «келье» на четвертом этаже, а затем в более просторной квартире на втором этаже, она с начала 1820-х годов принимала знаменитых людей своего времени; здесь бывали философ Пьер-Симон Балланш и литератор Жан-Жак Ампер, историк Алексис де Токвиль и писатель Астольф де Кюстин, критик Сент-Бёв, скульптор Давид д’Анже и многие другие; а главное, сюда постоянно приезжал возлюбленный хозяйки, великий Шатобриан, и в 1830-е годы с его согласия и в его присутствии здесь устраивались «для немногих» чтения его неопубликованной мемуарной книги «Замогильные записки».

Салон в Аббеи-о-Буа мог считаться образцовым не только благодаря прославленным посетителям и увлекательным беседам, но и потому, что его посещали люди самых разных убеждений: роялисты и конституционалисты, консерваторы и либералы, – и все мнения мирно уживались здесь в пределах небольшой гостиной. Именно за умение создавать такую атмосферу, в которой людям важнее общаться друг с другом и друг другу нравиться, нежели с пеной у рта отстаивать свое собственное мнение и собственные политические пристрастия, посетители ценили хозяек самых знаменитых парижских салонов.

Атмосфера в парижских салонах отличалась также высоким интеллектуальным уровнем. Вспомним, например, не раз цитируемую в нашей книге сочинительницу светских хроник Дельфину де Жирарден; в ее салоне бывали Теофиль Готье и Виктор Гюго, Александр Дюма и Альфред де Мюссе, Бальзак и Ламартин. Они читали отрывки из новых произведений, обсуждали услышанное. Разумеется, такими блестящими гостями могли похвастать не все парижские дамы, однако увлекательные беседы велись в Париже во многих салонах.

Особенно ясно это было заметно при их сравнении с салонами русскими. Г-жа де Сталь, оказавшаяся в России летом 1812 года, констатировала: «Под обществом русские, в отличие от нас, понимают вовсе не собрание мужчин и женщин острого ума, которые с приятностью беседуют меж собой. В России общество подобно многолюдному празднеству, здесь люди едят фрукты и диковинные яства из Азии и Европы, слушают музыку, играют, одним словом, ищут впечатлений сильных, но не затрагивающих ни ума, ни души; то и другое пускают они в ход, когда переходят от жизни светской к жизни деятельной. Вдобавок русские в большинстве своем весьма мало образованны, не имеют вкуса к серьезным беседам и не стремятся тешить свое самолюбие, блистая умом. Остроумие, красноречие, литература – вещи, в России неизвестные; здесь гордятся и чванятся роскошью, могуществом и отвагой».

С годами ситуация переменилась не слишком радикально. Те же самые различия бросались в глаза русским знатокам светской жизни, посещавшим парижские салоны при Июльской монархии. Например, Н.С. Всеволожский писал: «У нас собираются на балы, на обеды, на вечера, где принимают великолепно, роскошно; но едва успеешь поклониться хозяевам, как уже подают карты, и усадят на весь вечер беседовать втроем или вчетвером, за ломберный стол. Мне часто случалось, после продолжительного вечера, уезжать домой, не видавши, кто были со мною гости; а собрание было многолюдное. Здесь этого не случается: на вечерах редко играют в карты, и то на одном столе, какие-нибудь старички или старушки, в вист по 10-ти коп., не более. Хозяйка дома старается каждому дать случай вступить в разговор, и вообще говорят тихо, не возвышая голоса. Самая утонченная вежливость господствует при этом, и никто не позволяет себе даже двусмысленного намека. Обыкновенными предметами разговоров бывает театр, литература, очень редко политика, причем шутки и острые слова сверкают беспрерывно. Женщины всегда нарядны, одеты со вкусом и, можно сказать, царствуют в этих беседах. Все внимание мужчин обращено к ним: они душа всякой беседы. Здесь не ужинают никогда и развлекаются не поздно. Я проводил время в этих обществах чрезвычайно приятно; но необходимое условие для каждого посетителя: платить свою дань любезности или уметь приятно занять других».

Впрочем, столь благоприятное впечатление могло сложиться у Н.С. Всеволожского потому, что в середине 1830-х годов он посещал преимущественно те салоны, где господствовали неписаные «старинные» правила. Другой русский путешественник, князь П.А. Вяземский, оказавшийся в Париже в ту же самую пору, отзывался о парижских салонах, напротив, весьма критически:

«Общества все очень многолюдны, и народ все кочующий из одного салона в другой: это беспрерывная ярмонка. Учтивая хозяйка, например, герцогиня де Розан, скажет каждому пять слов приветливых, и только: другие и того не скажут – поклонятся, да и полно. Все приезжают на десять минут, ибо в один вечер надобно перебывать в трех и более домах. Хорошо, когда уже сроднишься с общим разговором, то успеешь с налету поменяться словами, которые в связи с предыдущими и последующими, но чужому, постороннему что сказать тут при этой вечной передвижке, кроме пошлых слов обрядного пустословия?»

Сходное разочарование испытал десятком лет раньше другой русский князь, П.Б. Козловский, оставивший в своей «Социальной диораме Парижа» язвительное описание «министерского салона в те вечера, когда министр принимает широкую публику»: «Прибыть в дом министра вы обязаны не раньше половины девятого, а уйти – не позже чем без четверти десять. Шеренга жандармов, растянувшаяся вдоль улицы, сразу удостоверяет вас, что нынче двери особняка его превосходительства открыты для толпы. Чиновник в черном фраке сидит у дверей салона и записывает имена прибывших к министру на поклон, дабы рано или поздно их вознаградили за этот приход приглашением на обед. Хозяйка дома всегда располагается подле камина, а от ее стула тянутся в форме подковы два ряда стульев для дам. Приди какому-нибудь царедворцу в голову усесться на один из них, пусть даже все они будут свободны, его сочтут весьма бесцеремонным: разве что какой-нибудь бесстрашный посол иной раз, в самом конце приема, опустится на дамский стул, желая дать отдых усталым членам. Столов для карточной игры в залах нет; даже если вы будете умирать от жажды, ни одна благодетельная рука не подаст вам ни стакана сахарной воды, ни чашки чаю. Вблизи его превосходительства царит тишина, а если вы и заведете какой-то разговор, то увидев, что к вам приближается хозяин дома, тотчас замолчите, чтобы дать ему возможность почтить вас двумя-тремя словами, – ибо за этим вы, собственно, и пришли. Министр обычно помещается поближе к двери; чернь он приветствует молчаливым кивком, избранных удостаивает нескольких слов».

Следует пояснить, что министром, которого описывает Козловский, был не кто иной, как прославленный писатель Шатобриан (в 1823–1824 годах он возглавлял Министерство иностранных дел). Так вот, русского мемуариста особенно огорчило отсутствие в зале «групп женщин и мужчин, увлеченных приятной беседой» – именно потому, что такую беседу всякий гость ожидал услышать в любом парижском салоне, а тем более у Шатобриана, и, не обнаружив ничего подобного, был страшно разочарован. Зато другой салон, хозяйкой которого была герцогиня де Дюрас, жена высокопоставленного сановника и автор нескольких романов, произвел на Козловского самое благоприятное впечатление, ибо полностью отвечал представлениям о настоящем французском обществе, где «наслаждаются равенством, не досягаемым нигде, кроме царства ума»: «Здесь разговаривают обо всем, но выказывают такое чувство меры и такой хороший вкус, что царедворец не нашел бы, к чему придраться в отношении формы споров, а мыслитель – в отношении их содержания. Политика, новые сочинения, литература, театры становятся по очереди предметами беседы, герцогиня же обладает талантом, какой можно почерпнуть только из глубины собственного сердца, – способностью слушать всякого собеседника с доброжелательством и обращать внимание лишь на то, что показывает его в выгодном свете».

Именно такую идеальную светскость русские путешественники надеялись встретить в парижских салонах, а не встретив, роптали и негодовали. Высказывают мемуаристы и другие претензии. Парижские балы казались некоторым русским аристократам слишком беспорядочными, «анархическими». Дипломат Виктор Балабин свидетельствовал в дневнике 1843 года: «Нет ничего более противоположного, чем атмосфера бала в Санкт-Петербурге и в Париже. Если у нас все подчинено иерархии, то здесь во всем господствует анархия; у нас пять или шесть дам, вознесенных на вершину света милостью государя, голосом моды или собственной красотой, царят деспотически и блистают славой заслуженной или заемной, погружая всех остальных в безвестность и тьму. Здесь все происходит совершенно иначе, и светская львица, которая в одном салоне будет окружена толпою обожателей, в другом едва отыщет одного-двух друзей. То же самое и со львами: в одном кружке они блещут умом и красотой, но в тот же самый вечер в другом доме решительно отступают на второй план».

Кроме того, приезжие из России, даже самые доброжелательные, отмечали, что французские балы по сравнению с русскими «имеют вид тесный и бедный». Н.С. Всеволожский, например, пишет: «Парижских балов у частных людей нельзя сравнивать с нашими, потому что в большей части домов комнаты невелики, и следовательно, танцующие и зрители почти всегда стеснены. Я видал здесь балы званые в таких комнатах, где, казалось, не поместились бы и двадцать человек, а их теснилось и двигалось до полутораста».

Больше того, некоторым русским путешественникам казались тесными даже роскошные дипломатические салоны. Так, особняк австрийского посольства на улице Святого Доминика, нанятый послом Аппоньи в 1826 году у вдовы маршала Даву за 60 тысяч франков в год, считался одним из прекраснейших парижских дворцов. В нем было девять гостиных для приемов и английский сад. Но на фоне русских особняков и бальных зал этот дом мог показаться бедным и тесным; во всяком случае, таким его изображает А.Н. Карамзин в письме к родным от 10 января 1837 года: «Народу толпилось тьма в четырех комнатах, порядочно освещенных, из которых ни одной не было больше Вашей столовой; танцевали в двух, в одной паркет, а в другой крашеный пол!!! <…> Здесь вальсировать опасно, места мало, а неискусные французы так и виляют вправо и влево; я действовал решительно и в два тура сшиб с ног три пары; знай наших! Людей мало, буфет бедный, скверный чай, разливаемый из медного самовара, в сенях веревочный ковер!!.. Одним словом, парижские балы не чета нашим! и не могут выдержать сравнения ни в пышности, ни в красоте женщин, ни в искусстве танцоров, ни даже в богатстве и щегольстве уборов».

Не только русские аристократы, но и некоторые французские наблюдатели критиковали парижские балы и приемы. Вот описание «новых тенденций» светской жизни в «Историческом ежегоднике» Шарля-Луи Лезюра за 1821 год: «В частных домах повсюду устраиваются балы; в нынешнем году балы эти проходят не так, как раньше: в прежние времена хозяин дома приглашал к себе столько друзей или знакомых, сколько могут вместить его парадные залы, и мог при необходимости назвать каждого приглашенного по имени. Теперь не то: в залу, рассчитанную на сотню человек, приглашают две сотни, причем добрая половина из них хозяину дома неизвестна. В частный дом теперь входят так же непринужденно, как в кафе; гость предпринимает попытку добраться до хозяйки дома и засвидетельствовать ей свое почтение – попытку, которая, впрочем, зачастую оказывается тщетной, – а затем, исполнив эту докучную обязанность, принимается искать себе собеседников, с которыми он по крайней мере знаком; гости проталкиваются сквозь толпу, пихают друг друга локтями, наступают друг другу на ноги…»

Балов стало так много, пишет в январе 1824 года «Журналь де Пари», что чувствуется острая нехватка оркестрантов для музыкального сопровождения танцев; дело дошло до того, что в некоторых домах танцуют под одно лишь пианино.

Все дело в том, что круг людей, устраивающих балы и приемы, постоянно расширялся; представителям мелкой буржуазии хотелось вести себя так, как принято в светском обществе. Л. Монтиньи, автор книги «Провинциал в Париже» (1825), перечисляет неписаные правила для устроителей балов: частный дом должен стать похожим на общественное здание; ворота следует держать открытыми, двор и подножие лестницы осветить плошками; слуги должны выдавать гостям номерки в обмен на верхнюю одежду, оставляемую в гардеробной.

Американский путешественник оказался на вечере у парижского лавочника: из-за тесноты здесь было очень неудобно кружиться в вальсе или танцевать кадриль; на фортепьяно играли хозяйские дочери, а не профессиональные музыканты; грог, который подавали гостям, больше напоминал подслащенную воду. Тем не менее в небольшую гостиную, в другое время служившую столовой, набилось тридцать пять человек. По местным понятиям, это был настоящий бал. Гостям здесь даже предоставляли такой же выбор, как на балу аристократическом: те, кто не хотел танцевать, играли в карты. Аристократы, конечно, относились к таким вечерам с презрением и видели в них карикатурное и вульгарное подражание великосветским приемам. Но для самой буржуазной публики такое времяпрепровождение было чрезвычайно важным, поскольку способствовало ее приобщению к светскому образу жизни.

Впрочем, угнаться за знатными и богатыми господами людям из буржуазной среды было нелегко. Дельфина де Жирарден с аристократическим презрением и немалой язвительностью описывает в феврале 1840 года бал в доме одного из парижских буржуа: «Гостиная совсем невелика, и чтобы не потерять ни единого кусочка пространства, оркестр запихивают в альков соседней спальни; разодетые матери семейства мучаются на жестких скамьях, какие обычно стоят в школьных классах; прохладительные напитки подают очень скупо под тем предлогом, что позже будет сервирован ужин. После полуночи их перестают подавать вовсе – под тем же предлогом. В час пополуночи все гости умирают от жажды и смотрят вокруг с тревогой. Хозяйка дома имеет вид весьма озабоченный; она больше ни с кем не разговаривает, но ласково улыбается тем, кто собрался уходить. Является слуга с вопросом: “Не пора ли подавать?” – “Нет, – отвечает она, – здесь еще слишком много народу”. Она по-прежнему выжидает; выжидает так терпеливо, что самые отважные утрачивают мужество, а самые голодные не находят в себе сил бороться со сном. Наконец она командует: “Подавайте”. И когда вожделенный миг наступает, усаживается наедине с супругом за стол, накрытый на пятнадцать человек, меж тем как гостей на балу побывало целых три сотни. Ибо в празднествах такого рода верх тщеславия состоит в том, чтобы посулить гостям ужин, но верх дипломатии заключается в том, чтобы ужин этот им не достался».

Итак, светское общение становилось достоянием самого широкого круга лиц – но зато утрачивало ту изысканность и то очарование, какими обладало общение «избранных». Этот процесс «демократизации», начавшийся уже в эпоху Реставрации, продолжался и даже ускорялся при Луи-Филиппе.

«Противоядием» размыванию светского круга были призваны служить клубы, или «кружки» – сугубо мужские формы проведения досуга в местах, куда женщины доступа не имели. В главе третьей описан «кружок» как форма приема гостей у короля, но в Париже существовали и кружки другого рода; их быт исследован в книге А. Мартен-Фюжье.

Самым элитарным из них считался клуб под названием «Союз». Он был основан в 1828 году известным англоманом герцогом де Гишем и до 1857 года располагался на пересечении улицы Грамона и бульвара Итальянцев. Для вступления в этот «кружок» необходимо было заручиться рекомендациями двух членов клуба и пройти процедуру голосования, причем кандидатуру новичка должны были поддержать не менее дюжины членов. Вступительный взнос равнялся 250 франкам, а затем принятый в клуб был обязан платить столько же каждый год. Среди членов «Союза» были такие знаменитости, как дипломат Шарль-Морис де Талейран, прославленный денди граф Альфред д’Орсе, барон Джеймс Ротшильд. Этот последний был принят в клуб не как богатый банкир, а как генеральный консул Австрии в Париже. Деловые люди в «Союз» не допускались: это был кружок аристократов-монархистов и дипломатов. Основанный в конце эпохи Реставрации, клуб при Июльской монархии быстро превратился в союз людей, недовольных новой властью и тоскующих по старым временам. Преимущества, предоставляемые членам «Союза», перечисляет в дневнике секретарь русского посольства в Париже Виктор Балабин, принятый в этот клуб в 1842 году: «Здесь можно получить за 5 франков превосходный обед; здесь к услугам членов кружка всевозможные газеты, здесь каждый может держаться, как ему заблагорассудится, сесть или лечь, снять шляпу или надеть шляпу».

Одним словом, светский житель Парижа мог проводить здесь время в свое удовольствие, а отсутствие женщин сообщало этому времяпрепровождению особую непринужденность.

Другой клуб, основанный в 1833 году, носил не совсем обычное для светского сообщества название «Сельскохозяйственный кружок» (злые языки именовали его просто «Картошкой»). В него входили представители аристократических родов, интересующиеся экономикой и сельским хозяйством. В стенах клуба, расположенного в Нельском особняке на набережной Вольтера, устраивались лекции, посвященные научным, экономическим и художественным проблемам, – от производства сахара и улучшения железных дорог до судеб классической трагедии и выступлений актрисы Рашель. Но члены «Сельскохозяйственного кружка» собирались не только для того, чтобы слушать лекции: они читали газеты, играли в карты, беседовали.

Пожалуй, наиболее знаменитым парижским «кружком» был Жокей-клуб, основанный в июне 1834 года и располагавшийся в самом сердце модного Парижа – в районе бульваров. Первые два года клуб находился в доме на пересечении бульвара Итальянцев и Гельдерской улицы, а затем переехал в особняк на углу Монмартрского бульвара и улицы Друо (тогда – улицы Гранж Бательер), где оставался до 1857 года. Жокей-клуб изначально насчитывал шестьдесят членов, каждый из которых должен был заплатить вступительный взнос 150 франков, а затем платить ежегодно по 300 франков членских взносов. Из этой суммы 200 франков шло самому клубу, а 100 – в пользу основанного годом раньше Общества соревнователей улучшения конских пород во Франции. В это Общество входили не только посетители скачек, но и коннозаводчики, и любители верховой езды. Таких практиков в парижском светском кругу было не слишком много, зато желающих проводить время за разговорами о фешенебельном конном спорте нашлось немало, так что новых членов приходилось выбирать очень придирчиво. Чтобы вступить в Жокей-клуб, требовалось представить три рекомендации, а затем не менее шести членов клуба должны были единогласно высказаться в пользу кандидата. С помощью этих ограничений члены клуба старались сохранить его элитарный характер. В Жокей-клуб принимали людей разных политических взглядов – лишь бы они вели блестящий светский образ жизни. А вот писателя Альфреда де Мюссе в этот клуб не приняли – под тем предлогом, что он не ездит верхом.

Несмотря на жесткий отбор, число членов Жокей-клуба постоянно увеличивалось: в одном только 1838 году оно выросло на целую сотню человек. Парижане стремились вступить в Жокей-клуб, так как здесь они могли за сравнительно небольшую плату провести время с большой приятностью: поесть не хуже, чем в самых роскошных ресторанах Парижа, поиграть на бильярде и в карты (эту возможность они сохранили даже после 1837 года, в конце которого все игорные дома в Париже были официально закрыты). На обед надо было записываться с утра, а подавать его начинали с шести часов вечера, так что гости могли потом отправиться в театр или на бал; по окончании спектаклей они зачастую вновь возвращались в клуб.

Пристрастие мужчин к проведению досуга в клубах отнюдь не означало, что они чуждаются женского общества. Просто-напросто когда посетители клубов хотели провести время в обществе дам, они предпочитали более веселое и менее обязывающее общество дам легкого поведения.

Когда светскими людьми перестали считаться исключительно аристократы, принятые при дворе, в салонах стали блистать новые знаменитости – денди и «львы».

Парижский фат. Худ. П. Гаварни, 1841

Парижские денди 1830-х годов – это не просто элегантные молодые люди, тратящие огромные суммы на одежду, лошадей и экипажи, театр и рестораны. Это те, кто вводил самих себя в моду, превращая собственный внешний облик и поведение в образцы для подражания. О денди судили не по его происхождению и не по его занятиям, а исключительно по тому, как он преподносил себя окружающим, по его образу жизни и манерам. Для того чтобы выглядеть модно и элегантно, парижскому денди требовались большие деньги – в конце 1830-х около ста тысяч франков в год. Для сравнения скажем, что прославленная певица Малибран получала в год 75 тысяч, а годовое жалованье средней модистки не превышало тысячи франков. Публикация в газете «Антракт» от 10 января 1839 года позволяет судить о расходах парижского денди. 14 тысяч франков ему требовались для того, чтобы нанять квартиру с конюшней в модном квартале – на улице Риволи или на улице Горы Фавор. 20 тысяч франков уходили на покупку и содержание трех караковых жеребцов (для утренних прогулок) и еще одной лошади – для вечерних прогулок в экипаже. В 18 тысяч франков обходились услуги ювелира, снабжавшего денди часами и цепочками, камеями и кольцами, портсигарами и запонками. 5 тысяч франков денди отдавал портному, который шил ему фраки и рединготы, костюмы для верховой езды и для охоты; столько же поступало в карман сапожника; 4 тысячи франков стоили сорочки, 3 тысячи – шляпы, полторы тысячи – перчатки (ежедневно требовались две пары новых), одну тысячу – трости и хлысты (которые в театрах приходилось сдавать в гардероб, тоже за деньги); 800 франков в год уходили на духи. Недешево обходилась и многочисленная челядь, без которой денди обойтись не мог; 7,5 тысячи франков он платил слугам: 3 тысячи – камердинеру, который его брил и завивал, 2,5 тысячи – кучеру, 2 тысячи – мальчику-груму, который сопровождал хозяина во время поездок в город. 4 тысячи франков денди тратил на еду, 3 тысячи – на посещение театров (плюс еще 200 франков на лорнеты и зрительные трубки), 1200 франков – на цветы. Около 6 тысяч в год уходило на чаевые, уплату карточных долгов и проигранные пари.

Впрочем, денди важно было не просто потратить деньги, но сделать это так, чтобы обратить на себя внимание. Например, журналист Сен-Шарль Лотур-Мезере заслужил в 1830 году прозвище «кавалера с камелиями», поскольку первым стал носить в петлице этот цветок, который стоил целых 5 франков (столько же, сколько обед в неплохом ресторане). Денди-журналиста дороговизна не смущала: порой он менял цветок даже два раза в день. Впрочем, Лотуру-Мезере не суждено было навеки связать свое имя с «фешенебельным» цветком: в 1848 году Александр Дюма-сын выпустил свой роман «Дама с камелиями», и «дама» вытеснила «кавалера» из умов светской публики.

От денди отличались «львы» – люди, возбуждавшие всеобщее любопытство не просто своим внешним видом, но какими-либо свершениями. В 1830–1840-е годы «львами» называли тех, кого сейчас назвали бы «звездами». К числу таких «львов» относились бесстрашные путешественники, побывавшие в Африке или в Персии, а также приезжие из экзотических стран. Когда посол тунисского бея прибыл в Париж вместе с восемью женами, его страстно захотели увидеть в своих гостиных все дамы квартала Шоссе д’Антен, и африканец на время сделался парижским «львом». Роль «львов» могли играть прославленные музыканты или авторы нашумевших книг. При этом все денди мечтали хоть на несколько дней сделаться «львами», то есть привлечь к себе всеобщее внимание. Согласно афоризму Дельфины де Жирарден, «денди – это тот, кто хочет, чтобы на него смотрели, а лев – тот, на кого все хотят смотреть». Писательница приводит в пример представление «Дочь эмира», которое с большим успехом давалось в 1839 году в театре «У ворот Сен-Мартен». В нем американский дрессировщик Ван Амбург изображал араба, отданного на растерзание хищникам; американец выходил на сцену в обществе самых настоящих тигров и львов, но оставался целым и невредимым; больше того, целым оставался и ягненок, которого Ван Амбург запускал в клетку с хищниками. Дельфина де Жирарден задает вопрос: кого из выступающих в этом спектакле можно назвать «львом»? И отвечает: не хищника и не ягненка, а только дрессировщика.

В 1840-х годах в Париже появились не только «львы», но и «львицы». Так называли не «дам полусвета» (как во второй половине XІX века), а светских женщин, которые стремились выделиться с помощью «мужских» рекордов. «Львицы» принимали участие в скачках с препятствиями, стреляли из пистолета и ездили на охоту, а прогуливаясь в колясках по Булонскому лесу или Елисейским Полям, курили настоящие гаванские сигары.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.