Случайное рождение

Случайное рождение

Своим рождением Лидия Борисовна была обязана Провидению в лице советской власти. Девочка родилась по чистой случайности. Только что закончилась Гражданская война, и ее родители боялись заводить детей. Но в середине 1920 года в Баку большевиками под страхом расстрела были запрещены аборты. Так Советская власть по праву могла записать этого ребенка в свой актив. Лида Толстая ответила ей любовью к отдельным советским писателям и поэтам: Юрию Либединскому (ставшему мужем), Михаилу Светлову и Александру Фадееву.

В то же время при крещении у ее купели стоял великий поэт-символист Вячеслав Иванов, назвали ее — Лидией, любимым именем поэта. Будущий эмигрант невольно благословил крестницу на сопротивление всему советскому, косному, бездарному, что будет встречаться на ее пути. А ее мать открыла дочери то, чего были лишены все советские дети, — запечатанный семью печатями Серебряный век. Велимир Хлебников встречал Лидию Борисовну, когда она была в утробе матери, а с Маяковским, Пастернаком, Цветаевой и Ахматовой была знакома лично.

Поэтесса из Петербурга

«Моя мать носила клетчатую кепку и дружила с футуристами, потом с „ЛЕФами“», — так начинается книга Лидии Либединской «Зеленая лампа».

Татьяна Ефимова. 1910-е

Правда, в начале десятых годов будущая мать Лиды Толстой Татьяна Ефимова, с первых публикаций стихов выступавшая под псевдонимом Татьяна Вечорка, ходила в широкополых шляпах и длинных платьях, училась в петербургской Академии художеств, писала романтические стихи. В Петербурге шла бурная жизнь: кафе «Бродячая собака», посещение поэтических вечеров с участием Блока, Кузьмина, Ахматовой, Маяковского, сочинение стихов, публикации в журналах… Случайно сохранившиеся отрывки полудневникового, полумемуарного характера говорят о ее замечательном литературном даре.

На небольшом листке с разорванными краями, чудом уцелевшем, — портрет Распутина, петербургская предреволюционная атмосфера.

Татьяна Ефимова. 1910-е

«Распутина я видела весною 1915-го на Невском, в густой толпе, в сумерках. Ученик Академии художеств Глеб Бердяев сказал мне, трогая за локоть: „Смотрите, Распутин“.

Перед нами вплотную почти шел сухонький человек небольшого роста, в чем-то длинном — не то ряса, не то одеяние.

Даже в густой толпе гуляющей публики он услышал свою фамилию и обернулся, ища, кто его назвал.

Лицо его было серо, но запомнились громадные, запавшие, пронзительные глаза — альбиносо-серые с мелкими зрачками в очень черных ресницах — и злой рот, довольно-таки яркий, в перепутанных волосах бороды, как будто неопрятный.

Лицо было определенно злое и как бы напуганное — в глазах не было стоячей воды, они все время дрожали и бегали.

Глеб улыбнулся и подмигнул мне.

Распутин усилил шаг — будто женщина, подобравшая юбку, и пошел дальше как-то криво, пристукивая палкой».

В те годы на петербургских улицах можно было встретить самых удивительных личностей. Но, бесспорно, кумиром их поколения был Александр Блок, в которого были влюблены как девушки, так и юноши: они искали с ним встречи, непрерывно говорили о нем.

Татьяна Вечорка вспоминала, как ее подруга Сонечка Михайлова (Марр) «подбирала непотухшие окурки <Блока>, и набрала так себе коробочку, и тщательно хранит, верно, до сих пор. Она же, изнывая от влюбленности в Блока, ходила к нему на дом, но никогда не смела зайти в его комнату, стояла у двери и целовала, плача, дверную ручку его квартиры. Один раз за этим занятием она услышала шаги на лестнице и, испугавшись, кубарем скатилась мимо изумленного Блока, который возвращался домой. Тот недоуменно посмотрел на заплаканную Сонечку и, верно, удивился, нащупав мокрую ручку двери».

Татьяна Ефимова с подругой. Тифлис, 1910

Юная поэтесса тоже мечтала о Блоке. Однажды на концерте — он сидел совсем близко от нее — стала жадно его разглядывать и, о ужас, с досадой отметила, что его лицо красно-кирпичного оттенка, яркие глаза — в морщинистых мешках, а руки — красные, словно отмороженные. Зал был ярко освещен, и она увидела Блока в безжалостном электрическом свете. Он же, заметив восторженное лицо девушки, обернулся и стал разглядывать ее. Когда подошел антракт, он наклонился к ней и прошептал: «Темная весенняя ночь» (на ней было черное шифоновое с золотыми точками платье). Девушку поразила заурядная пошлость из уст великого поэта. Она спряталась в дамской комнате, чтобы успокоить сердцебиение. После звонка, пытаясь прошмыгнуть в зал, снова наткнулась на Блока, который стоял, облокотившись на балюстраду. Он что-то сказал ей, но она, не расслышав, бросилась в зал. В голове неслись мысли: «Блок прекраснее всех, кого знаю, не могу ни в чем отказать ему — я же девушка, он не женится — трагедия мамы, поэтому была упущена возможность близости с Блоком». Маленький самоироничный мемуар о любимом поэте заканчивался очень символично:

«Так, с воспоминаниями свежайшими и чудесными, я жила до 1921 года, когда, лежа в больнице, беременная, в тифе, я узнала, что Блок умер, и в тот день моя молодость, подбитая цепью провалов, — развалилась окончательно (от обильных приемов брома)».

Приемы брома могли свидетельствовать о неврозах и попытках выйти из депрессии. Скорее всего, тот творческий этап, который начался в Петербурге, надежды на известность, первые публикации закончились для Татьяны Вечорки вместе с приходом большевиков в октябре 1917 года. Тогда же семья пыталась спастись от новой власти в родном Тифлисе, где еще шла живая художественная жизнь.

Из Тифлиса они уехали в 1910 году, когда семья лишилась отца. Он был начальником Земельного управления Закавказья: сначала служил в Баку, потом — в Тифлисе. Институт благородных девиц Татьяна кончала уже в Тифлисе.

Владимир Николаевич и Нина Алексеевна Ефимовы с дочерью Татьяной и сыном Алексеем. Тифлис, 1904-1905

«Надо сказать, что отец (Татьяны Владимировны. — Н.Г.) был человеком либеральных устремлений, — рассказывала Лидия Борисовна в интервью Татьяне Бек, — ходил к Некрасову, был на некрасовских похоронах — в Баку его тихо сослали. В 1909 году он пошел к врачу (неважно себя чувствовал). Врач осмотрел его и сказал задумчиво: „У вас такие больные почки, что, пожалуй, больше двух лет вы не проживете“. Дед вышел из его кабинета и, недолго думая, тут же во дворе больницы застрелился, оставив записку, смысл которой сводился к тому, что он не собирается ждать смерти еще два года. Когда его вскрыли, оказалось, что ничего страшного в его заболевании не было… Тогда бабушка тоже собралась покончить с собой, но на ее руках осталось двое детей: моя мать и сын Алексей (он потом стал академиком — его учебник по новой истории выдержал триста (!) изданий). Вот бабушка и решила, что сначала должна „завещать“ детей своим родственникам. На то время у нее был сто один родственник жили они по всей России, на Украине и в Польше. Бабушка повезла детей завещать родне. Пока ездила (целый год), пришла в себя и уже решила с собой не кончать, а переехать с детьми в Петербург. Сын поступил в Технологический, а моя мама — в Академию художеств… Но когда в 1917 году началась октябрьская заваруха, то они в 1918-м вернулись в Тифлис, как говорили тогда — „на сытый Кавказ“, — к бабушкиным родителям Вот там и началась мамина активная литературная деятельность».

Алексей Ефимов. 1910-е

Татьяна Ефимова. 1910-е

У власти в Грузии стояло буржуазное правительство меньшевиков. Почему-то при них (в отличие от большевиков) расцветали искусства, выходили разнообразные газеты. В Тифлисе Вечорка смогла основать «дружество» «Альфа-Лира», по имени первой звезды созвездия Лиры, объединившее около дюжины начинающих поэтов и любителей искусства.

Она дала объявление в газете, что поэтесса из Петербурга предлагает устраивать у себя литературные вечера. В Тифлисе в 1918 году жили Крученых, Городецкий, Терентьев, Зданевич, Катанян. Там же она выпустила два сборника стихов, переводила на русский язык Тициана Табидзе, Паоло Яшвили, Григола Робакидзе, все они собирались в литературном кафе «Фантастический кабачок». Сюда приходили Судейкин, Мандельштам, Евреинов, Каменский. Был выпущен сборник, куда вошли и стихи Вечорки. Потом все, кто не покинут страну, встретятся в Москве.

Баку

В 1919 году Татьяна стала невестой Бориса Дмитриевича Толстого, сына нотариуса, и переехала в Баку, где 5 апреля 1920 года была с ним повенчана.

Афиша вечера поэзии и музыки. Тифлис, 23 октября 1918

Борис Дмитриевич имел с Львом Толстым общего предка Илью Андреевича Толстого, с которого был списан портрет старого графа Ростова в «Войне и мире». Отец Бориса Дмитриевича граф Дмитрий Евгеньевич Толстой имел юридическое образование и (как пишут исследователи) особо не блистал во время учебы, зато блистал на балах и в ресторанах. Женился на Марии Вяльцевой (Вальцовой), дочери крупного чиновника при императорском дворе. Правда, тесть его не очень жаловал и настойчиво советовал начинать карьеру с провинции, где можно было себя проявить и зарекомендовать. Начал граф свою службу в Тамбовском Дворянском собрании простым канцелярским служащим, только через два года получил небольшое повышение и в придачу к нему орден Святого Станислава за усердие. После чего сразу уволился. Через некоторое время граф объявился в Полтаве также на мелкой должности младшего чиновника особых поручений при губернаторе. Продержался два года и снова уволился. Потом также быстро исчез из Курской губернии, куда был назначен. В конце концов он осел вместе с семьей в 1911 году в Баку, где стал нотариусом. Известно, что вскоре после рождения старшего сына он продал имение Борщевое на Тамбовщине [1]. «После прихода большевиков, — вспоминала Либединская, — дед бросил в зеленые каспийские волны несколько объемистых пачек белых хрустящих кредиток с изображением царя Петра I, даровавшего Толстым их графский титул». Борис Дмитриевич Толстой тоже стал, как и его отец, юристом.

В архиве Татьяны Владимировны остался смятый листочек неизвестной рукописи, склеенный из кусочков машинописи разного цвета, написанный ею о Баку 1918–1919 года.

Д. Е. Толстой и М. Д. Вяльцева. Дед и бабушка со стороны отца

«…Война перекинулась вглубь страны. Ханы и беки, а вместе с ними армянские богачи, чтобы спасти свое добро, распространяли старую национальную вражду и вызвали резню в Баку. В верхней части города, в старой крепости, где много мечетей, и внизу, у вокзала, где стояла армянская церковь, затрещали винтовки.

Регулярные советские батальоны выступали с пулеметами в центре города, канонерки „Карс“ и „Ардаган“ бухали снарядами по Девичьей Башне и по домикам богачей, чтобы прекратить резню.

Приходил Нури Паша „делать мир“. Для урегулирования продовольственного вопроса он ловил спекулянтов и прибивал их за уши к дверям лавок, а на Парапете построил много виселиц. Он повесил столько народу, что больше никто не хотел висеть, и стало тихо. Даже одна женщина, проходя по Парапету, уронила со страху зонтик и убежала, и три дня лежал зонтик на скамейке, но не один жулик его не украл — все боялись.

В 1919 году приходили англичане: солдаты водили в конюшни лошадей, без конца мыли их, потом мылись сами при всех до пояса, ходили в кино, курили во время сеансов, пили прямо из горлышек и часто, пьяные, громко пели хором. Англичане-офицеры ходили с русскими барышнями в кафе и ресторан. В городе появилось много шоколада, трубочного табаку и душистой резинки для жевания…

У персов-педерастов разгорелись глаза на белокурых нежно-кожих англичан. Они пытались подкупать юношей подарками, а некоторых уводили за город и насиловали.

Англичане интересовались нефтяными промыслами, арестовывали большевиков, начали арестовывать даже своих солдат по подозрению в большевизме».

А. Крученых читает свои стихи. 1926. Фотомонтаж Г. Клуциса

В Баку в то время, когда молодые поженились, власть переходила из рук в руки; на смену англичанам пришло демократическое правительство. Большевикам же была жизненно необходима бакинская нефть, поэтому они решили свергнуть правительство проверенным способом — небольшая группа рабочих подняла восстание и попросила помощи у Красной армии, которая тут же вторглась на территорию Азербайджана. В апреле в Баку была провозглашена Советская власть, а город стал столицей новой республики.

В конце ноября 1920 года здесь образовалось отделение «РОСТЫ» — КавРОСТА Татьяна Толстая стала делать стихотворные политические подписи под агитплакатами, которые выставлялись по всему городу — на вокзалах, в специальных окнах, в витринах магазинов. Тогда же Алексей Крученых, ее близкий друг еще по Грузии, привел туда Велимира Хлебникова. Тот ходил в кожаном тулупе, высокий, весь желтый, с большими отеками, как у голодающих.

Спустя годы в воспоминаниях о Хлебникове Татьяна Толстая описала в картинках свою только что начавшуюся семейную жизнь в присутствии эксцентричного поэта:

«Хлебников стал приходить к нам домой. А жили мы в то время еще непривычно тесно, впятером в двух комнатах. В угловой — родители мужа, в проходной столовой — брат его, а за занавеской, в куске аршин на десять, — мы с мужем.

В это пространство стал умещаться и Хлебников. Первое появление его привело всех в домашний столбняк. После его ухода свекровь моя вымыла себе руки, села за обеденным столом и сказала взволнованно:

— Это кто же такой? Говорит как интеллигент, а по виду взрослый Степка-Растрепка; да он моется когда-нибудь?

Я вспомнила рассказ „очевидца“ об умывании Хлебникова: пущена вода из крана, Хлебников долго стоит и смотрит. Потом осторожно вытягивает два пальца и смачивает себе водой ресницы и нос. Потом закрывает кран и утирается платком. Молчу.

— И потом, что за странная манера — прийти первый раз в дом и засесть на три часа. Отправился к Боре за занавеску — видит, что тот спит. Тогда уселся читать. Потом Боря проснулся — мычит, а тот говорит ничего, не просыпайтесь, я подожду. Потом уже начали философствовать, тут уж и вы пришли. Да кто это?

Объясняю. Не верит.

— Поэт — это прежде всего культурный человек. И чистоту любит. А от этого я едва отмылась. Ох, Господи, неужели он к нам зачастит?

А Хлебников действительно зачастил. Не спрашивая ничего, он осторожно шмыгал за занавеску и усаживался за письменный стол, писал, размышлял, а не то дремал.

Мой муж, человек болезненный, почти постоянно лежал, дремля, одетый на кровати. Хлебников терпеливо ждал, пока он проснется или заснет, в перерывах же молчания они беседовали, главным образом о философии.

Но как только муж подымался и выходил — поесть или за папиросами, — Хлебников моментально укладывался на кровать и лишь по возвращении его виновато вставал и усаживался на стул. По утрам я почти не бывала дома, приходила неопределенно и, возвращаясь, часто видела свекровь около занавески: боясь, что с Хлебникова сползет что-либо, она натирала пол керосином, усиленно ворча и вздыхая. Потом готовила обед, и Хлебников послушно слушал ее монологи.

Однажды он встретился с отцом мужа. Д.Е., человек чистоплотный до больничного педантизма, надел пенсне и, подняв голову, хотя невелик ростом, долго и брезгливо смотрел на него.

— Вам что угодно? — спросил наконец, не сдерживая своего раздражения.

Хлебников засмеялся.

— Вы к кому, собственно?

— Оставь, Митя, — вступилась свекровь. — Это Танин гость.

— И мой тоже, — добавил муж обиженно. — Наш гость!

И начал расспрашивать:

— Вы что же, из плена, от немцев бежали? Или сражались? С белыми? С красными? Теперь не разберешь!..

Хлебников перебил ясно и нагло:

— Что же? Ведь Ленин вам сверстник, а во всем разбирается!

И, усмехнувшись, встал и, покачиваясь на глиняных ногах, не прощаясь вышел.

Тут негодование прорвалось:

— Поэт, говорите?! Замечательный поэт? Так я и поверил! Юродивый он, да еще наглый! Поэт!.. Раньше поэтами были аристократы, потом поползли разночинцы, а теперь — горьковские персонажи. Да вы не видите — вшей на нем сколько? И этакого за стол сажать?

Дальше шли расспросы:

А кто его родители? Да почему его не сдадут в желтый дом? Разве можно одного его по улице пускать? И глаза неприлично голубые, наверное, крашеные…

И тут ошло:

…Гробокопатель какой-то…

…Я давно говорила, лучше мужу хлеб отдавать, чем этому…

…После его ухода наволочки менять…

…Пол керосином…

…Скоро сами грязью зарастут…

…Хаотики несчастные…

Ряд подобных разговоров сделал свое дело. Хлебников озлобился и начал сердиться и на меня».

Л. Толстая, Т. Толстая, Б. Толстой, его брат В. Толстой, отец — Д. Толстой. Баку, 1922. Рисунок Т. Толстой

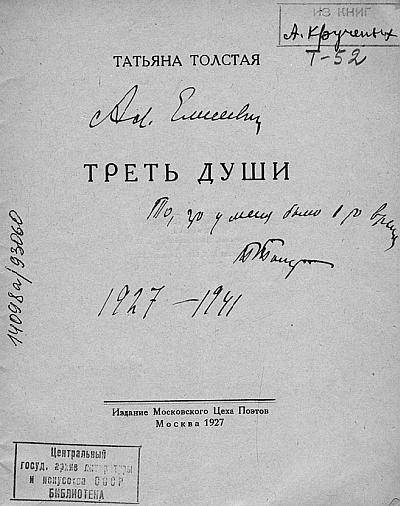

Сборник А. Крученых, Т. Толстой (Вечорки), В. Хлебникова «Мiр и остальное». Баку, 1920

Уже после его смерти Татьяна Толстая написала стихотворный портрет поэта.

Входил нелепо, без звонка.

Стоял у двери, ждал и медлил,

Сутуловатый, как из петли,

Как ватный дед без позвонка.

Лицо из глины или пыли,

Понуренная горем старость.

Волосья, как солома, гнили,

И борода спускалась в заросль…

* * *

Баку, несмотря на все пережитое, оставался красивым южным городом, залитым солнцем. Каменный амфитеатр домов спускался к яркому синему морю. На рынках шла торговля, восточные базары с пестрыми тканями и коврами, женщины в чадрах, верблюды.

Голубые лавки персиян.

Море — плоская цементная веранда…

Грузится тяжелая шаланда,

И жужжит у дока гидроплан…

Эти строчки о Баку появились в Москве уже в 1927 году в ее сборнике «Треть души».

А тогда Татьяна одновременно с работой училась на историко-филологическом факультете Бакинского университета у Вячеслава Иванова, где он профессорствовал.

Сборник Т. Толстой «Треть души» с автографом А. Крученых

В интервью Татьяне Бек Л. Б. рассказывала:

«Вячеслав Иванов преподавал в Бакинском университете, и мама посещала его лекции и семинары (о Пушкине, о Достоевском, по римской литературе). Он ее полюбил, о чем можно судить по надписи на обороте титульного листа книги Вячеслава Иванова „По звездам“ (СПб., 1909), которую он сделал маме: „Дорогой Татьяне Владимировне Толстой, виртуозу в поэзии и милой моей приятельнице, на память о старом профессоре. Вяч. Иванов. Баку. 8.2.1922“. Впоследствии уже в Италии он перевел одно мамино стихотворение на итальянский язык, которое его дочь положила на музыку. Лидия Вячеславовна пишет об этом в своих мемуарах. Когда я родилась (24 сентября 1921 года), то мама попросила Иванова меня крестить. Но мама с ее выкрутасами хотела меня назвать Саломея (наверно, не без влияния Мандельштама — домашнее имя предполагалось „Соломинка“) или Дездемона. Представляете, какой был бы ужас?! — Но Вячеслав Иванов сказал, что он не будет крестить девочку с таким именем, а пусть мама назовет меня Лидия. Его покойную жену звали Лидия и дочь Лидия, а еще была в Петербурге актриса Лидия Борисовна Яворская — его тайная или нетайная любовь. Вот если, дескать, назовут Лидия, то он меня покрестит. Против таких доводов мама устоять не могла. Но возникла еще одна трудность. По обычаю полагалось, чтобы крестный бросил в купель горсть золотых монет, чтобы новорожденного ждала богатая жизнь. Представляете: 21-й год, Баку, только что пришли большевики, в моде бумажные миллионы, какие золотые монеты? И он сказал маме: „Танечка! У меня никаких золотых монет нету, но у меня (он очень много путешествовал) осталась мелочь самых разных стран. Я кину ей в купель горстку этих монет — и вместе с ними дух путешествий. Она будет много ездить“».

В 1924 году Вячеслав Иванов написал Татьяне Владимировне рекомендацию на Брюсовские курсы: «Удостоверяю, что Татьяна Владимировна Вечорка-Толстая, автор двух поэтических сборников, вышедших отдельными книгами, ряда исторических статей, поэтических переводов и многих рецензий, принадлежит к числу писателей, составивших себе литературное имя. Вячеслав Иванов, проф. Азербайджанского гос. университета…» Рекомендацию эту Татьяна Владимировна бережно хранила в альбоме вместе с засушенными фиалками, которые Вячеслав Иванов когда-то ей подарил.

Лида Толстая и ее няня Поля. Баку, 1922. Рисунок Т. Толстой

Москва

В 1924 году семья вместе с бабушкой со стороны матери (Ниной Алексеевной Костенской) отправилась в Москву. О Нине Алексеевне Л. Б. говорила:

«…В юности писала стихи и даже одно стихотворение отправила князю К.Р. Он в ответ трогательно прислал ей свою книгу с дарственной надписью на адрес заведения святой Нины, где она училась. Там начался переполох: великий князь… прислал… книгу… гимназистке!.. Вообще я иногда удивляюсь, почему у меня в голове не образовалась литературная каша. Отец без конца декламировал Бунина. Мать восхищалась футуристами и при этом боготворила Блока и Ахматову. Любила Цветаеву, но меньше (мне это передалось). А бабушка, когда родители уходили, читала мне вслух Некрасова — „Мороз, Красный Нос“, „Русские женщины“. Кроме того, бабушка рассказывала мне содержание „Былого и дум“. Мне было тогда лет пять. Мы с ней много гуляли по Москве (а тогда недавно переименовали улицы: Газетный переулок стал улицей Огарева, Никитская — улицей Герцена), и она мне рассказывала, как они дружили, о клятве на Воробьевых горах… Рассказывала мне содержание и „Войны и мира“, и „Фауста“.

Бабушка была образованным человеком, у меня с ней даже однажды случился такой конфликт когда я училась в школе, нам велели записывать неграмотных соседей в кружок ликбеза, каждый должен был принести список записавшихся. Я в третьем классе училась — кто ко мне запишется? Ну, и я записала бабушку. Она та-а-ак оскорбилась: „Я знаю четыре языка, я даже греческий и латынь знаю, а ты меня в ликбез…“ Был жуткий скандал, нас еле помирили. Так вот, она была образованная, но это не мешало ей придумывать смешные истории про Пушкина и Лермонтова: как маленький Лермонтов со своей бабушкой ездил на елку к Пушкину — и их встречала пушкинская няня… И про других великих тоже. Потому они все становились мне как родные… Теперь я думаю: это было правильно».

* * *

Жилья сначала не было. Снимали часть дома за городом. Наконец от Госплана, где Борис Толстой работал юристом, им выделили комнату в доме в Воротниковском переулке недалеко от центра.

«Мирно потекла наша жизнь в старом, желтом, словно осенний лист, особняке. Совсем неподалеку звенят трамваями Тверская и Малая Дмитровка, изредка гудят автомобили, хлопают двери магазинов и кинотеатров, куда-то торопятся прохожие. А здесь, в Воротниковском, — тишина».

В Москве еще были палисаднички, хозяева держали кур, слышался петушиный крик, перезвон колоколов, стук колес, крики разносчиков. В 1929 году с началом широкой антирелигиозной кампании принялись закрывать церкви, снимать колокола.

Татьяна Владимировна стала работать в газетах. Когда в декабре 1925 года в Москву привезли тело Есенина, она взяла четырехлетнюю дочку в Дом Печати, где был установлен гроб.

Нина Алексеевна Ефимова с отцом и мужем Владимиром Николаевичем

«Большая, почему-то скудно освещенная комната, где стоял гроб с телом Есенина, была полна народу, и пробраться вперед стоило труда, — писали в газетах. — Голоса были негромки, дальние углы комнаты тонули в полумраке, только гроб был освещен. Все время менялся почетный караул. В глубине комнаты сбились в траурную группу близкие Есенина. Понуро сидела на диване, уронив на опущенное лицо прядь коротких волос, бывшая жена поэта Райх. Кто-то утешал САТолстую. Немного поодаль выделялась среди других своим крестьянским обличием не спускавшая глаз с гроба пожилая женщина — мать Есенина, Татьяна Федоровна».

Как корреспондентке, Татьяне Владимировне удалось войти в комнату, когда народу еще не было, и маленькая Лида успела разглядеть сильно загримированное лицо Есенина, которое ее очень напугало.

Татьяна Вечорка вступила в московский «Цех поэтов», которым руководила Анна Антоновская, знакомая ей еще по Тифлису, сохранялись и развивались старые и новые поэтические знакомства.

Почти каждый день в дом приходил Крученых.

Дом в Воротниковском переулке

«Крученых не приходил, а прибегал, — писала Лидия Борисовна. — Он всегда бежал — по улице, по двору, по коридору, по комнате. Сидеть на одном месте для него, очевидно, было мучением, потому что даже ел и пил он стоя, пританцовывая… <…> Приходя к нам, Крученых тут же на ходу открывал портфель, доставал из него какие-то листки, читал вслух свои странные стихи, потом они с матерью моей о них яростно спорили, правили, вносили поправки в текст и Крученых снова прятал их в портфель и убегал куда-то, чтобы через несколько часов появиться вновь».

Поэт, к которому были прикованы мысли и чувства Татьяны Владимировны, как в юности к Блоку, был Пастернак «Борис Пастернак. Это имя уже в те годы произносилось в нашем доме не иначе, как с восторгом. На материнском столике рядом с однотомником Блока и белыми сборниками Ахматовой лежала книга в коричневом переплете, и на ней в белой раме заглавие: „Две книги“».

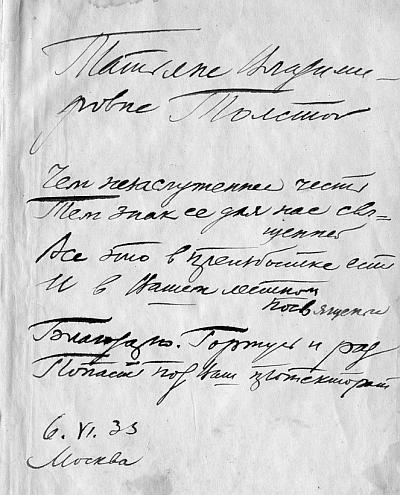

Автограф стихотворения Б. Пастернака, посвященного Т. В. Толстой. (Надпись на книге «Воздушные пути», М., 1933.)

На уцелевших страничках дневника конца 1920-х годов Татьяна Толстая писала:

«В разговоре поразило его благородство по отношению к поэтам и людям: он обо всех отзывался очень беспристрастно и благожелательно — у него нет дурной закваски и обиды к людям, хотя ему уже года тридцать два — тридцать три и, верно, ему пришлось много претерпеть. В частности, он очень нуждается в деньгах, но и об этом говорит как-то по-философски. 22/IX 1927 я шла по Тверской с Лидой от Алеши (брата — Н.Г.), и обе были мокры от моросящего дождя. Пастернак в своем сером весеннем пальто остановил меня: „Я прочел Вашу книгу. Как много в ней хорошего. Вы понимаете, что есть стихи, сделанные просто так, а у Вас кровинка есть“».

Слова Пастернака, голос, случайный поцелуй на улице она хранила в своей памяти как драгоценность. Второе издание романа о Бестужеве-Марлинском (1933) она посвятила любимому поэту. Пастернак ответил на это посвящение стихотворной надписью на своей книге «Воздушные пути» (1933):

Чем незаслуженнее честь,

Тем знак ее для нас священней,

Все это в преизбытке есть

И в Вашем лестном посвященье.

Благодарю. Горжусь и рад

Попасть под Ваш протекторат.

О том, как дорого Татьяне Толстой было это посвящение и фотография Пастернака с подписью, говорит выцветший, всегда стоявший у нее на столе снимок поэта.

Борис Пастернак. Фотография с дарственной подписью Татьяне Вечорке

На домашние литературные посиделки в Воротниках сходились разные поэты. Это был своего рода прообраз будущих застолий у Лидии Либединской:

«…Когда они ждут гостей, готовя скромное угощенье — маленькие бутерброды, ласково называемые „тартинками“, раскладывают на тарелочки печенье, а в вазочки — домашнее варенье к чаю. Когда стол накрыт, отец разжигает камин, чудом уцелевший в вихре войн и революций, и комната наполняется теплым рыжеватым светом. А вот и первые гости — обычно это были Алексей Крученых и Николай Асеев, а если в это время находились в Москве грузинские поэты, то и Тициан Табидзе и Паоло Яшвили обязательно приходили к нам, а с ними Сергей Городецкий. <…>

К их приходу заранее готовились: нас с бабушкой посылали в Охотный Ряд „за провизией“, как тогда говорили, чтобы хорошо угостить. Потом меня отправляли во двор встречать гостей. Первым вбегал Крученых со своим портфелем под мышкой (я долго думала, что он с этим портфелем и спит). За ним влетал, словно в танце, Паоло Яшвили — высокий, изящный, красивый. Он меня хватал на руки и кружился вместе со мной. Потом медленно вплывал Тициан Табидзе, клал мне руку на голову, как будто благословляя. Городецкий вышагивал своими журавлиными ногами. Позже стал бывать и Пастернак, когда он уже подружился с грузинами и стал их переводить….

Сейчас за дымкой лет эти вечера в Воротниковском переулке кажутся мне сказочно прекрасными. Да так, наверное, и было: звучала музыка, помню, как однажды играл Генрих Нейгауз, читали стихи Пастернак и Асеев, раздавалось грузинское пение — все были молоды, веселы, полны надежд…»

Шарж и стихотворный экспромт С. М. Городецкого (22.IV.1915): «Она сидит, поднявши ручку/ И приспустив свое плечо./ Глаза сверкают горячо — / Видали ль вы такую штучку?»

Времена менялись. После тридцатого года имя Татьяны Вечорки перестало существовать. Футуристы, заумь, тбилисский фантастический кабачок, сборники стихов — все это должно было уйти из жизни навсегда. Футуризм и все левое искусство стало смертельно опасным.

Уже в пятидесятые годы произошел комичный случай. В доме в Лаврушинском жил критик и собиратель поэтических сборников двадцатого века Анатолий Тарасенков. Однажды к нему забежал вечно что-то выискивающий для своего архива Крученых. Тарасенков подступил к нему с вопросом, не знает ли он, где найти сборники стихов «Магнолии» и «Беспомощная нежность» некой Татьяны Вечорки, о которой он ничего не знает. Крученых посмотрел на Тарасенкова, выпучив глаза, и стал истерически хохотать, при этом колотя, как конь, ногой в пол. Тарасенков решил, что тот сошел с ума, и стал его успокаивать, но Крученых продолжал давиться хохотом, выкрикивая: «Она, она», — и бил в пол ногой. Его напоили водой, и тут он, наконец, вымолвил, что она живет с Тарасенковым в том же подъезде и каждый день ходит с внуками гулять. Тарасенков, который виделся с Татьяной Владимировной Толстой каждый день, был немало удивлен, что она и есть разыскиваемая им Вечорка.

В тридцатые годы Татьяна Толстая начала писать роман о декабристах. Прошлое стало единственно возможным уходом из реальности, в которой становилось все опаснее жить.

Граф Толстой в ссылке

Хотя Борис Дмитриевич Толстой и продолжал с увлечением работать в Госплане над первым пятилетним планом и над его кроватью висела большая карта РСФСР, на которой жирными точками были отмечены пункты будущих грандиозных строек, в 1934 году после убийства Кирова, началось изгнание из крупных городов всех, кто имел дворянское происхождение. Бориса Дмитриевича выслали в Алма-Ату. «Помню, что у отца хранились визитные карточки с золотым обрезом и маленькой короной, на которых паутинно-каллиграфическим почерком было выведено: „Граф Борис Дмитриевич Толстой“. Внизу отец приписал фиолетовыми чернилами: „Сотрудник Госплана РСФСР“».

Москва, Охотный Ряд. 1930-е

Прекрасного юриста и экономиста вычистили из Госплана за происхождение. Несколько месяцев он пытался устроиться на работу в Москве. Все было тщетно, пришлось искать работу на периферии. Подписав контракт, он уехал в Казахстан.

Отец — Борис Дмитриевич Толстой. 1936

Отношения между родителями были непростыми. Борис Дмитриевич был человеком вдохновения. Изнеженный и болезненный, он не очень хорошо справлялся с ролью отца и главы семейства. Болезненность отчасти была связана с пристрастием к опиуму, начавшимся в Баку, где в то время было немало опиумных притонов, которые держали китайцы. След от опиумных «уходов» мужа остался в стихотворении Татьяны Владимировны.

Вновь голова на спинке стула,

И под ресницей стертый сплин,

И тени холода легли

В бледнеющих монгольских скулах

Пока расплывчато в груди

Опий колобродит душный —

Как Будда, в сумерки глядишь

Неуязвимо равнодушно.

На одной из дневниковых страничек Татьяна Толстая с горечью описывала отъезд мужа.

«16/IV. Вчера утром уехал Боря в Алма-Ату — доехали трамваем, немного не дойдя вокзала, сошли. Медленно, с вещами. Бродили по вокзалу, стояли с чемоданами. Поезд подали за сорок минут. В купе вошла женщина с мешками. Пахло дурно. Она потом сказала: „У меня было два кило дрожжей, они испортились“. Потом вынула два хлеба, изъеденные мышами, — они пролежали десять дней в камере хранения. Мы рассеянно смотрели, пошли ждать на платформе. Говорили, перебивая друг друга, целовались долго и накрепко.

Поезд когда двинулся, я шла рядом довольно долго, пока он отъезжал. <…>

Мариелла (двоюродная сестра. — Н.Г.) удачно сказала про Борю:

— Он очень всех вас любит, и очень приятный, и преданный, и симпатичный, но странный — хочет, чтоб семья денежное оформление имела свое.

Я смеялась весьма печально, слушая это верное определение.

Вокзал напомнил мне поездку в Свердловск в первый период, когда я была так нестерпимо счастлива, а потом приходят воспоминания о непонятно-тяжелой моей истории… Не могу успокоиться. Однако теперь опять я буду, я должна писать. Черт возьми. Я сегодня утром подумала: нет, я еще не стара. Я знаю многое. Я могу еще жить. Я могу много сделать, и я сделаю».

С отцом. Нач. 1930-х

Сначала Борис Дмитриевич звал семью к себе в Алма-Ату, но вскоре встретил и полюбил женщину с семилетней девочкой. У него образовалась другая семья. Решив объясниться с Лидой, он без стеснения рассказал дочери о прошлой жизни с Татьяной Владимировной и о своей новой любви в письме от 3 июля 1937 года.

«<…> Ты знаешь, что с твоей мамой, Татьяной Владимировной, мы жили неплохо. Правда, я женился на ней не по страстной любви, а сначала как-то шуточно, на время, на два месяца… Я знаю, что мама первый год до твоего рождения любила меня и заботилась обо мне. Я же, хотя и не был влюблен, но быстро привязался к ней и чувствовал к ней большую нежность, скучал, когда она уезжала, любил говорить с ней. В дальнейшем чувство это углублялось, хотя похоже оно было больше на любовь брата к сестре, отца к дочери, сына к матери — на родственное чувство, чем на любовь мужчины к женщине. Она же, когда ты родилась, всю силу своей нежности и любви перенесла на тебя, а я отошел для нее на второе место. Она больше стала требовать от меня материальных моментов, так как видела во мнене столько любовника, мужа, сколько отца ее ребенка.

Вот потому-то и получилось такое странное положение — я как будто любил жену, скучал без нее, нежно относился к ней, а в то же время изменял ей, заводил романы с другими женщинами (еще в Баку, потом в Москве). Сам я думал, что это потому что я — человек утонченного сознания и культуры и сумел стать выше обыденных и мещанских чувств. А на самом деле — это было потому, что я любил ее не как любовницу, не как жену, а как сестру или мать. Ведь как ни сильно любит брат сестру, это не мешает ему влюбляться в других женщин, любить их. Понимаешь — в чем дело? Ты скажешь: „Но ведь брат не имеет с сестрой интимной близости, а ты ее имел со своей женой-сестрой; доказательство — я, твоя дочь“. Верно, но это не меняет дела. Физическая близость ни о чем не говорит, ее можно иметь, и не любя женщину, ее можно иметь, любя женщину как сестру родственной любовью. А кроме того, я не любил тех женщин, с которыми разводил раньше романы, а так — немного увлекался, и то не всегда.

Шли годы, родственное чувство к маме твоей углублялось, усиливалось привычкой, я не знал иного чувства и думал, что все в порядке… Перевалило мне за тридцать, молодость ушла… Правда, я иногда с горечью думал — почему судьба не послала мне счастья обладать любимой женщиной, почему мне не пришлось иметь полную близость с такой женщиной, в которую бы я был влюблен. Как, например я был влюблен, будучи юношей, в Нину Вам [2], вот как ты влюблена теперь в этого Валю [3]. Я понимал, что это, должно быть, большое счастье, ноу меня его не было. Те женщины, которыми я обладал, — это были те женщины, в которых я влюблен не был.

Ты теперь знаешь, что такое влюбленность. Ведь это не то, что любовь твоя к матери, к отцу и т. п. Это нечто совсем иное — когда все сердце поет, верно ведь? Но я думал, что мне это чувство уже недоступно, что влюбленным, я мог быть только в молодости, а теперь нет. Что уж такое мое счастье, что те, в кого я был влюблен, что я не мог обладать ими. А обладать приходилось теми, к кому я хорошо относился, кого любил, но в кого влюблен не был. Я и думал, что влюбляться я больше уже не могу и придется мне кончить жизнь, так и не узнав счастья обладания женщиной, в которую ты влюблен.

Так я и жил, примирившись с тем, что это для меня недоступно. Вместо этого я привязан был к маме, относился к ней с нежностью».

Лида Толстая. Кон. 1920-х

Лида Толстая. Сер. 1930-х

История любви, рассказанная дочери на нескольких страницах письма, походила на дореволюционную фильму, которые в избытке крутили в кинотеатрах. Если бы не детали про исчезнувшего (арестованного) бывшего мужа, то все бы смахивало на прежние мелодрамы.

«Приехав в Алма-Ату, я крепко валял тут дурака сначала.

Но, встретившись с Марией Ивановной Кох, я убедился, что чувство любви, влюбленности для меня еще существует. Она — умная, интересная женщина, очень нервная, очень бурная и во многом мне родная. У ней свое бурное прошлое, много она пережила. У нее был муж, некто Эрвин Кох, она жила с ним одиннадцать лет и ушла недавно, но он любил ее безмерно и шел на все. Детей у них не было, но был случай, что она стала близка с одним молодым человеком (тут целая история) и от связи с ниму нее родилась девочка Маргарита. Муж знал, что ребенок не от него, но никогда ничего ей не говорил об этом (он только посмотрел на нее, когда, взяв только что родившегося ребенка на руки, он увидел, что ротик ребенка — вылитый как у того соперника). Ребенка он полюбил как своего и был для него подлинным отцом. И все считали и считают его ее отцом. А ее настоящий отец даже никогда не видал свою дочь — будучи беременной, она уехала из тех мест, и девочка родилась уже в Алма-Ате; он только догадывался, что ребенок у нее — от него. Но он — далеко, с ним все окончено еще тогда, до рождения ребенка. И все родные, и сам ребенок считают отцом этого Э. Коха. Но в 1933 году он был обвинен в служебном преступлении (неправильно, он не был виноват) и получил шесть лет лишения свободы. Его отправили на стройку Волга-Москва. А Мура перенесла много бед, распродала все вещи и стала работать, содержа старуху мать и ребенка. Она мужественно переносила свою судьбу. Я ее встретил, когда уже два года она ушла от мужа, своей работой содержа семью. Когда она уже крепко встала на ноги, к ней приехала старшая сестра Софья (ей сорок пять лет), которая вместо помощи полгода проживала у нее на шее, а потом стала служить…»

Борис Толстой и Лида Толстая. Баку, 1922. Рисунок Т. Толстой

«Не буду долго рассказывать, скажу одно — я влюбился в Муру как юноша… Она избалована успехом у мужчин, ей привычно поклонение… Сначала она только позволяла любить себя, любовь ее ко мне проявилась позже, чем моя. Сначала мы просто встречались каждый день у нее, все больше и больше бывали друг с другом, все труднее становилось уходить вечером. Все чаще я стал оставаться до утра. И постепенно мы стали жить вместе, даже не сговариваясь заранее, что будем жить вместе…

Когда я приезжал в Москву в 1936 году, мы уже жили вместе, хотя номер в гостинице был за мной. По возвращении я окончательно поселился с ней.

И вот скоро уже два года, как мы живем вместе. Я узнал счастье обладания любимой женщиной. И благодарю Бога, что на склоне жизни мне послано это большое счастье… Она любит меня трудной, неуравновешенной любовью… Когда я как-то запоздал и пришел с работы в 10 час. вечера — с ней был тяжелый сердечный припадок…

В прошлом году, еще летом, она написала мужу обо всем. А осенью он прислал известие, что его досрочно освобождают и он поступит там же на работу вольнонаемным. А потом просил разрешения приехать, повидаться и попрощаться. Я не возражал. Ведь человек терял семью — работы у него больше нет, он — одинок, бедняга. И вот в ноябре прошлого 1936 года Э. Кох приехал сюда… Представляешь, что это были за дни. Он прожил три дня — ему отвели место, где спит Софья. Он продолжает любить Муру, я его не видел, хотя жили в одной квартире. Он заявил, что не может меня видеть — слишком тяжело и он боится, что будет эксцесс. Только благодаря такту и уму Муры дело обошлось без кровопролития. Он звал ее уехать с собой, хотел увезти ребенка, словом, целая трагедия. Я ни в чем не принуждал Муру, она руководствовалась только любовью ко мне. Но ей тоже было тяжело разорвать с человеком, с которым она жила одиннадцать лет. Когда он уехал, вместе с ним уехала старуха мать, которую Кох проводил к ее сыну, старшему брату Муры, живущему под Москвой.

И так мы остались: я, Мура и Ритка (ей семь лет) и с нами живет старшая ее сестра Софья (работает секретарем). И таки живем. В марте получили известие, что старуха мать умерла — она очень скучала по внучке, Ритке, и не перенесла перемены климата.

А Эрвин Кох, потрясенный всем произошедшим, тяжело заболел горячкой и едва не умер — теперь он, кажется, оправился, но не пишет, только прислал поздравление Ритке с днем рожденья. Он ее любит как родную дочь. Вот такая разыгралась драма.

Ты видишь, что дело тут серьезно и нас с Мурой связывает большое чувство. Она очень часто говорит о тебе, хотела бы тебя повидать и познакомиться.

Я прошу тебя — ведь она близкий человек твоему отцу, человек, любящий твоего отца, стало быть, и тебе не посторонняя… Напиши ей несколько строк в том духе, что хотела бы с ней повидаться, что ты хорошо к ней относишься как к близкому человеку отца, что ты уверена, что при встрече вы друг друга полюбите… Напиши так — мне очень хочется, чтобы ты сблизилась с Мурой… Так, как некогда твоя бабушка, моя мама — сблизилась с женой своего отца, моего деда.

К маме у меня осталось прежнее чувство — я иногда остро чувствую это, но это совершенно иное чувство, чувство брата к сестре.

В последующем письме я опишу тебе нашу жизнь… В этом письме излагаю всю историю моей жизни за последние два года. Я очень люблю Муру, чем больше мы живем, тем сильнее это делается… Но я очень скучаю о тебе, очень хочу с тобой свидеться, тогда все было бы хорошо <…>».

К сожалению, это письмо было отправлено в Москву незадолго до ареста Бориса Дмитриевича. И можно с уверенностью утверждать, что Мура и ее дочь с момента ареста исчезли с его горизонта. Его же осудили и отправили в Красноярский лагерь, откуда он настойчиво писал своей бывшей семье.

По всей вероятности, для Татьяны Толстой откровения бывшего мужа, изложенные в письме к дочери, стали потрясением. Ее сердце навсегда закрылось. Именно этим можно объяснить тот факт, что на его жалобные и пронзительные письма она не хотела отвечать.

Татьяна Толстая с дочерью Лидой. Сер. 1920-х. Фото М. С. Наппельбаума

8 августа 1941

«Милая Тасенька!! Может, ты и рассердишься, что я называю тебя так, но я надеюсь, ты простишь мне это… Увижу ли я еще тебя? Когда я смотрю на буквы такого близкого, мучительно трогающего сердце почерка, я весь отдаюсь потоку воспоминаний — бурной волной он несется чрез сознание, далеко уводя от настоящего… Вот уж полгода, как пришел этот листок — первый и, увы, единственный. Четыре раза я писал тебе, вкладывая страничку для тебя в письмо Лиде, но… глухое молчание является единственным ответом на все мои обращения. Полгода висит это глухое молчание, оно стало тревожным и гнетущим, стало, как застывшая каменная стенка, за которую не проходят самые горячие взволнованные слова. А ведь как сильно я был взволнован твоим приветом, как радостно потрясен… Тем тяжелее было наткнуться на это молчание. Найти и снова потерять вас…

Когда объявляют письма, я с замиранием жду, не позовут ли меня… Счастливцы уходят, жадно проглатывая строки на ходу, а я отхожу, опустив голову, сотый раз передумывая — почему же нет писем от вас. Неужели не получено четыре моих письма… Неужели не дошли ваши ответы до меня… Хочу верить, что это так, — а то придется думать, что вы решили не отвечать мне… Может быть, это так? Но тогда коротко сообщите же мне об этом, избавьте меня от напрасных ожиданий и волнений. Впрочем, повторяю, хочу верить, что это не так, что иная причина препятствует мне получить ответ от вас. А так хочется узнать побольше о жизни Лиды и твоей, узнать о моей внучке — дорого бы я дал за возможность взглянуть на нее, взять ее на руки и приласкать это крошечное создание… Это ведь наше с тобой, Таня, продолжение, наша ветвь… Не странно ли!

Милый мой, Тасенька. Подруга пятнадцати лет! Ответь же, откликнись… Я понимаю, что сейчас не до того тебе… а все же пару слов черкни… Мой сердечный привет бабушке (я, как и она, имею теперь миокардит, бывают отеки и проч.) …Алеше и Танечке [4] искренний привет — не сомневаюсь, что Алеша крепко помог вам в эти годы… Я уже не раз встречал его имя в печати и всегда радовался, что он преуспевает. Если есть возможность, пошли мне бандероль со старыми газетами, журналами, стихами [м.б. статьями]. И карточку — Лиды с внучкой и твою. Жду хоть какого-либо, но ответа… О себе напишу после его получения. Целую тебя крепко в быстрые глаза и (не сердись) в тонкие, сердитые губы…

Борис».

В 1942 году Борис Дмитриевич погиб в лагере. Но подробности его гибели не были известны в семье вплоть до первой публикации «Зеленой лампы». Однажды Лидии Борисовне пришло письмо, из которого стало известно о последних днях ее отца. Полностью оно опубликовано в «Зеленой лампе»; здесь же хотелось бы привести несколько эпизодов, которые показывают характер Бориса Толстого еще с одной стороны. Несмотря на выпавшие испытания, он оставался человеком благородным.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Рождение младенца

Рождение младенца До крещения Руси при рождении ребенка начинали целый ряд ритуалов, благодаря которым дитя обретало защиту от злых духов, и покровительство богов и природы.Например, если рождался мальчик, то пуповину перерезали на топорище или стреле, чтобы младенец

Рождение детей

Рождение детей Когда рождался сын, то повивальной бабке полагалось дать 1 руб. серебром. Через 3 дня по рождении ребенка клали в люльку. В этот день собирались родственники за кашей и давали ребенку имя – обычно имя умерших близких родственников.Рождение сына считалось

Случайное знакомство

Случайное знакомство Случайное знакомство — приятный, неожиданный сюрприз, особенно если партнер окажется интересным человеком. Однако подобное знакомство таит в себе определенные опасности и сомнения.Перед тем как рассказать о себе, разузнайте о партнере. С точки

4.9. «Второе рождение» и рождение духовное

4.9. «Второе рождение» и рождение духовное Сценарий посвящения, т. е. смерть для мирской жизни и последующее воз-рождение в священном мире, в мире богов, играет существенную рать и в развитых религиях. Одним из самых известных является пример индийской жертвы, цель которой

5.1. Рождение

5.1. Рождение «Я не знаю, где и когда умру на этот раз, но знаю, где и когда умирал я в последний раз перед тем, как родиться в 1906 году для жизни в России» (1, с. 55).Я не знаю, как Д. Андреев может знать то, чего мы не можем знать, но понимаю, что есть вещи, которые нельзя ни доказать,