Эйзенштейн и два гусара

Эйзенштейн и два гусара

Зачем Лев Толстой написал «Войну и мир»? Что он хотел понять, в чем разобраться?

Это, в общем-то, известно. Толстой вернулся с Крымской войны, в которой Россия потерпела поражение. Николай I умер – и в России начиналась новая эпоха, эпоха реформ, так сказать, «перестройка». Смена Николая I Александром II в этом смысле напомнила смену Павла I Александром I («дней Александровых прекрасное начало» – Пушкин). Однако для Толстого внешнее сходство эпох лишь оттеняет глубокое их различие, о чем он с иронией пишет:

«…все старались отыскивать еще новые вопросы, все пытались разрешать их; писали, читали, говорили проекты, всё хотели исправить, уничтожить, переменить, и все россияне, как один человек, находились в неописанном восторге. Состояние, два раза повторившееся для России в XIX столетии: в первый раз, когда в двенадцатом году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в пятьдесят шестом году нас отшлепал Наполеон III».

Это отрывок из начала повести «Декабристы», оставшейся наброском. В дальнейшем замысел повести о декабристах разовьется в роман «Война и мир». В повести рассказывается, как декабрист Пьер Безухов (пока еще, правда, без самой этой фамилии) возвращается из сибирской ссылки – с женой Наташей и двумя взрослыми детьми.

Толстого поразили ссыльные декабристы, вернувшиеся из Сибири как раз тогда, когда сам он вернулся с Крымской войны. Вот они, победители Наполеона I, «поколение богатырей» (по словам Герцена). Или как сказано в стихотворении Лермонтова «Бородино»:

– Да, были люди в наше время.

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри – не вы!

Свое же поколение Толстой отнюдь не ощущает как богатырское. Упадок сил в обществе чувствовал уже и Лермонтов, о чем и говорил в стихотворении «Дума» 1839 года:

Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее – иль пусто, иль темно,

Меж тем, под бременем познанья и сомненья,

В бездействии состарится оно.

Богаты мы, едва из колыбели,

Ошибками отцов и поздним их умом,

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,

Как пир на празднике чужом.

К добру и злу постыдно равнодушны,

В начале поприща мы вянем без борьбы;

Перед опасностью позорно-малодушны,

И перед властию – презренные рабы.

Так тощий плод, до времени созрелый,

Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,

Висит между цветов, пришлец осиротелый,

И час их красоты – его паденья час.

<…>

И ненавидим мы, и любим мы случайно,

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,

И царствует в душе какой-то холод тайный,

Когда огонь кипит в крови.

Сравните с тем, что пишет Герцен в книге «Былое и думы» о людях XVIII века:

«Прошлое столетие произвело удивительный кряж людей… со всеми слабостями регентства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вместе отворили настежь двери революции и первые ринулись в нее, поспешно толкая друг друга, чтоб выйти в “окно” гильотины. Наш век не производит более этих цельных, сильных натур; прошлое столетие, напротив, вызывало их везде, даже там, где они были не нужны, где они не могли иначе развиться, как в уродство».

То есть намечается такая линия: происходит постепенный упадок сил в обществе, оскудение характеров за четыре поколения: поколение конца XVIII века – сильные люди – сильные до «уродства», до бешенства, поколение декабристов – тоже сильные, но уже менее «бешеные», поколение Лермонтова – надломленное («холод тайный» в душе), поколение Толстого – слабое.

Так это или это упрощение? Видимо, это так – хотя бы потому, что они сами (Лермонтов, Герцен, Толстой и многие другие) именно так воспринимали.

Толстой и самого себя не ощущал богатырем. В октябре 1860 года он записывает в дневнике: «Нерешительность, праздность, тоска, мысль о смерти – надо выйти из этого».

Видимо, Толстой написал «Войну и мир» для того, чтобы разобраться, что же такое особенное было в тех людях, которые вступили в историю 50 лет назад, что именно давало им силу не только побеждать, но и просто жить? Как им удавалось выходить из «нерешительности, праздности, тоски, мысли о смерти»?

В этом смысле интересным ключом к «Войне и миру» является повесть «Два гусара», написанная Толстым в 1856 году (то есть в том же году, когда Толстой начал писать повесть о декабристе). Два гусара – граф Турбин и его сын – олицетворяют собой две эпохи. Турбин-первый (я не хочу называть его старшим, потому что в повести сначала рассказывается о нем, двадцатипятилетнем или чуть более старшем, а затем о его сыне – примерно того же возраста) принадлежит «поколению богатырей». Мы застаем его «в 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин <…> – в те наивные времена, когда <…> когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки…» и т. д. (повесть начинается с этого огромного «толстовского» предложения – целого культурологического исследования).

Турбин-первый, гусарский офицер, оказывается проездом в губернском городе К., проживает в нем день и ночь, а на следующее утро уезжает. Перед нами человек, достойный зависти. Он все делает не обдумывая, слушаясь лишь своего сердца, – и все выходит прекрасно. Заводит сразу знакомых (он всем моментально симпатичен), едет на бал (и всех покоряет своей личностью и своими танцами), соблазняет молодую вдовушку, спасает молоденького уланского корнета, проигравшегося шулеру (дает шулеру по физиономии и отнимает деньги), кутит у цыган и т. п., и все выходит славно. Турбин-первый словно находится в танце, а вокруг него закручиваются события. Жизнь, видя, какой он молодец, какой он отчаянный и добрый малый, подыгрывает ему. Турбин-первый – «веселый клоун». А затем перед нами возникает «грустный клоун» – его сын:

«Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарелось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет Божий.

Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на улице; сын, две капли воды похожий на него, был уже двадцатитрехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручиком… При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон».

Турбин-второй оказывается проездом в том же городке и тоже с тем, чтобы выехать из него следующим утром. Он – неприятный человек. Так же как отец всех привлекал и вовлекал в свое движение, всех очаровывая и никого не обижая (кроме шулера, который, впрочем, не обиделся, а разозлился из-за неудачи – потери денег), сын всех отталкивает и всех обижает. Отца он осуждает:

«А главное, что все эти господа, которые уверяют, что знали моего отца, чтоб подделаться ко мне, и, как будто очень милые вещи, рассказывают про отца такие штуки, что слушать совестно. Оно правда, я не увлекаюсь и беспристрастно смотрю на вещи, – он был слишком пылкий человек, иногда и не совсем хорошие штуки делал. Впрочем, все дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы и очень дельный человек, потому что способности-то у него были огромные, надо отдать справедливость».

Кажется, последняя мысль второго Турбина и есть мысль Толстого: сама эпоха диктует, каким быть Турбину. Турбин-то как бы один, но Толстой поместил его сначала в одну эпоху, а затем в другую – и посмотрите, что получилось. Противоположные результаты! «Пылкий» человек – и «дельный» человек.

Вы, наверное, уже догадались, куда я клоню (зная мою id?e fixe, мое насильственное представление). Турбин-первый и Турбин-второй являются двойниками-антиподами. А они олицетворяют собой эпохи. Значит, двойниками могут являться эпохи. Значит, та «существенная форма», которая лежит в основе художественного произведения, лежит и в основе смены эпох.

Фокус романа «Война и мир» в том, что его герои – люди 1800-х годов – думают и чувствуют точно так же, как люди 1850-х годов, как люди поколения Толстого, как герои «Севастопольских рассказов» (офицеры). Турбин-первый и Турбин-второй оказываются соединенными. Это как если бы молодого человека вырвали из нашего времени и перенесли бы в шестидесятые годы XX века. Представьте себе на минутку. «Солнышко лесное» и т. п. Вот такой странный эксперимент и проводится Толстым.

(А может, это никакой не эксперимент, а просто обычное недоразумение? Мало ли исторических романов, в которых историчны одни только декорации, а люди ничем не отличаются от современников автора? Я надеюсь показать, что у Толстого получается нечто совсем иное.)

Толстой решает вопрос: что делать Турбину-второму (не противному – снимем оценочность, – а просто рефлектирующему и сомневающемуся), чтобы жить и быть способным на «пылкий» человеческий поступок. На поступок, который правильно вписывается в общую жизнь, принося счастье как совершающему его человеку, так и окружающим его людям. На поступок, который в силах оказать влияние на действительность, «цепляя ее» (выражение Толстого).

Этот вопрос можно было бы назвать вопросом сороконожки. Момент первый: сороконожка не думает, в какой последовательности двигать ногами, – и успешно идет вперед. Это, скажем, Турбин-первый, это «поколение богатырей». Момент второй: сороконожка задумалась о движении собственных ног, запуталась и остановилась. Это следующее, рефлексирующее, сомневающееся во всем, робкое поколение – поколение, на которое «печально я гляжу». Момент третий – а какой момент третий? Как сделать так, чтобы сороконожка вновь пошла? Она ведь не может просто вернуться к первому, бездумному состоянию, отбросив рефлексию. Нужно действительно что-то третье. Нужно, чтобы сороконожка и осознавала движения своих ножек, и все равно шла. Это-то как раз и решается в «Войне и мире».

(Тем более что у самого Толстого, у Толстого как человека – особое, расширенное восприятие мира. Он по природе своей – сороконожка. Ему невозможно жить, не открыв этот таинственный третий момент.)

Читая Толстого, трудно не заметить «состояния измененного сознания», подчас возникающие у его героев. Они вдруг перестают видеть действительность привычным образом. Все обычные связи между вещами оказываются нарушенными – так, словно из ожерелья выдернули нитку – и бусинки раскатились.

Вот, например, Оленин из повести «Казаки», едущий на извозчике:

«Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: “Славные, люблю”, – и раз даже сказал: “Как хватит! Отлично!” И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: “Уж не пьян ли я?”Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина».

Или вот Анна Каренина в поезде:

«Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что внутри что-то давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайною яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее, или чужая? “Что там, на ручке, шуба ли это, или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая?” Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтоб опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь; но потом опять все смешалось… Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело».

Или вот Николай Ростов из «Войны и мира»:

«Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была все та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами. “Захар кричит, чтобы я взял налево; а зачем налево? – думал Николай. – Разве мы к Мелюковым едем, разве это Мелюковка? Мы Бог знает где едем, и Бог знает что с нами делается – и очень странно и хорошо то, что с нами делается”. – Он оглянулся в сани.

– Посмотри, у него и усы и ресницы – все белое, – сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями.

“Этот, кажется, была Наташа, – подумал Николай, – а эта m-mе Schoss; а может быть, и нет, а этот черкес с усами – не знаю кто, но я люблю ее”.

– Не холодно ли вам? – спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Диммлер из задних саней что-то кричал, вероятно, смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал.

– Да, да, – смеясь, отвечали голоса.

Однако вот какой-то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какой-то анфиладой мраморных ступеней, и какие-то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких-то зверей. “А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали Бог знает где и приехали в Мелюковку”, – думал Николай».

Такое состояние сознания было, думается мне, нередким для Толстого. Он не так часто вводит его непосредственно в текст, но оно, скорее всего, лежит в основе его могучего художественного въдения мира в целом.

«Мы ехали Бог знает где и приехали в Мелюковку». Это, если хотите, формула. Сороконожка пошла. Мы попали в волшебный мир («Бог знает где»), и это привело нас туда, куда надо («в Мелюковку»). Это и есть третий момент, символическое (или мифическое, или просто волшебное) мировосприятие. Его действенность особенно очевидна, всплывает на поверхность в двух эпизодах «Войны и мира»: в эпизоде слушающего воображаемую фугу Пети Ростова и в эпизоде вдохновенно дирижирующего действиями своей батареи капитана Тушина. Я привожу эти эпизоды и подробнее говорю о них в книге «Портрет слова». Здесь же только скажу, что и Пете, и Тушину удается соединить внешний мир со своей внутренней, личной музыкой. Когда такое происходит, действия человека «цепляют» действительность. «Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно». А значит, найден выход из «нерешительности, праздности, тоски, мысли о смерти». На новом витке достигается то, что было доступно Турбину-первому и чем был обделен Турбин-второй. Что и требовалось доказать.

В романе «Анна Каренина» того же волшебного состояния достигает Левин – когда косит:

«Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошею, с дурною травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд выходил дурен.

<…>

Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты».

Это, конечно, именно то чувство, которое испытывает художник в момент вдохновения.

Выходом из тупика оказывается художественное отношение к миру. Толстой находит выход в символическом мировосприятии (в котором как раз и соединяются внутренний и внешний миры человека).

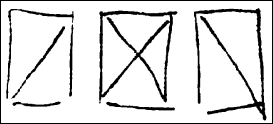

Посмотрите на следующий рисунок:

Это рисунок Сергея Эйзенштейна из работы-наброска «Чет – Нечет», передающий (по его мысли) «костяк» построения художественного произведения. Эйзенштейн тоже искал «существенную форму», рассматривая на разных примерах сочетание Чета и Нечета, инь и ян в произведении искусства. Я не буду здесь пересказывать идею Эйзенштейна, ограничусь рекомендацией прочесть саму работу, во многом подтверждающую и дополняющую то, о чем говорится в моих книгах. Сейчас же я предлагаю посмотреть на этот рисунок как на иллюстрацию к тому, что мы говорили об эпохах-двойниках. Вы видите по бокам «двух гусаров», двух двойников-антиподов. А посредине – их соединение. В других главах книги мы видели схему: Изида – и два зверя по бокам. Или: бык – и два героя по бокам. И мы определили это наиболее общо как источник жизни – и двойники-антиподы по бокам.

Мне кажется особенно интересным, что третья эпоха (скажем так: эпоха символизма) – только еще наступающая во времена «Войны и мира» и «Анны Карениной», грядущая эпоха – оказывается в середине, между двумя предшествующими эпохами, занимает место источника жизни. Тут приоткрывается некая тайна нелинейного времени в истории.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

«Белый Эйзенштейн»

«Белый Эйзенштейн» Если аналогии между творчеством Солженицына и Эйзенштейна, о которых шла речь выше, не случайны и если допустима предложенная выше интерпретация этих аналогий, есть основания скорректировать существующие представления о генезисе эстетики

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948)

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948) Советский кинорежиссер и теоретик культуры. Окончил Рижское реальное училище (1915) и учился в Петроградском институте гражданских инженеров (до 1918 г.). В начале 20-х годов активно участвует в художественной жизни Москвы, учится в ГВЫРМе