9 Подлинность

9 Подлинность

ЭФРАТ ЦЗЕЕЛОН

В последних дискуссиях в СМИ и в научных работах вновь поднимается вопрос о том, можно ли с полным правом считать моду искусством, и в то же время в музеях регулярно выставляются модные коллекции и проводятся ретроспективы. Когда в 1983 году редактор американского Vogue организовала в нью-йоркском Метрополитен-музее первую в истории прижизненную ретроспективную выставку модельера, приуроченную к 25-летнему юбилею творчества Ива Сен-Лорана, она преодолела невидимый барьер между официальным искусством и официальной модой. С тех пор сотрудничество между дизайнерами и музеями изящных искусств стало обычным делом: работы ряда модельеров (среди которых Карл Лагерфельд, Джорджио Армани, Стейнун Сигурдардоттир, Кристобаль Баленсиага, Роберто Капуччи) выставлялись в известнейших музеях мира (музей Гуггенхайма, Шанхайский художественный музей, Метрополитен-музей, Художественная галерея Барбикан, Музей современного искусства в Токио, Художественный музей Рейкьявика, Музей изящных искусств в Бильбао, Художественный музей Филадельфии – и это далеко не полный список). Такие совместные проекты, в той мере, в какой они предполагают смену устоявшихся отношений, можно назвать «браком по расчету» между модой, желающей упрочить свой статус, и искусством, жаждущим светскости.

Но если первые примеры пересечений искусства и моды представляли собой славные коллаборации Коко Шанель и Жана Кокто или Кристиана Диора и Кристиана Берара, уже не говоря о тех дизайнерах, которые сами были художниками, как Мариано Фортуни или Густав Климт, то в последние два десятилетия эти отношения становятся все более запутанными. Ярмарки произведений искусства типа Art Basel или Венецианской биеннале оказались важными рынками для роскошных брендов, таких как Gucci, Cartier и Bulgari, а дома, торгующие предметами роскоши, подхватили моду на устроение арт-выставок и инсталляций на своих торговых площадях[294].

Рефлексия по поводу границ моды и искусства становилась предметом многих специальных выставок (например, Looking at Art – Looking at Fashion, 1996; Addressing the Century – 100 Years of Art & Fashion, 1998; The Art of Fashion: Installing Allusion, 2009), выражалась в ретроспективных выставках концептуальных дизайнеров (например, Victor & Rolf, Hussein Chalayan, Martin Margiela) и в актах покровительства, таких как, к примеру, учреждение Миуччей Прада фонда искусств, поддерживающего художников и предоставляющего им выставочное пространство. Ее собственная гастролирующая выставка «Миучча Прада: искусство и творчество» вызвала в шанхайском профессиональном модном сообществе споры вокруг того, является ли мода полноправным видом искусства или ремеслом, как сообщал Shenghai Daily от 2005 года. Такая рефлексия также находит отражение во вдохновленных модой событиях, представляющих искусство по доступной цене, таких как лондонское «Fashion in Art», отмечающее «стирание границ между модой и изобразительным искусством»[295].

Синергия моды и искусства находит выражение и в академических мероприятиях и встречах, таких как симпозиумы «The Art of Fashion» в Институте технологии моды в Нью-Йорке (2007), «Moda e Arte» в Католическом университете Святого Сердца в Милане или «The Art of Fashion» в музее Бойманса в Роттердаме (2009). Пересечение смыслов искусства и моды в массовой культуре наглядно представлено на рекламном плакате 2009 года, сделанном для известной испанской торговой сети El Corte Ingl?s. Это (ил. 10) парафраз «Менин» Диего Веласкеса (1656), основополагающего полотна, вдохновившего множество других картин, скульптур, а также теоретических интерпретаций. Даже Пикассо сделал собственную версию. Эта знаковая работа, написанная придворным художником Филиппа IV, была находчиво использована в рекламе, где точное воспроизведение оригинала поставило качество живописи старых мастеров и суть испанского изобразительного стиля на службу универсальному магазину с широким ассортиментом товаров. Заголовок: «Добро пожаловать туда, где мода – искусство» – выражает тот же принцип использования искусства как знака проверенного временем качества, который лежит в основе заимствования полотна Веласкеса, а также адаптации к реалиям XXI века, когда художник с оригинального полотна сменяется фотографом. Меньший заголовок под изображением акцентирует внимание еще на двух моментах, о которых я скажу в этой главе. Первая строка: «где удовольствие от покупки мы превращаем в искусство» – подразумевает, без иронии, что поход в магазин требует профессионального навыка и доставляет наслаждение, подобно произведениям искусства. Вторая строка гласит: «Есть место, где одежда и аксессуары от ведущих дизайнеров становятся ценными воспоминаниями». Здесь упоминается дизайнерская мода, что также является кодовым обозначением для качества. Акцент сделан на воспоминаниях, что, с одной стороны, позволяет осуществить привязку к качеству – семейные воспоминания изображены на семейном портрете Веласкеса – но, с другой стороны, с историей и эмоциональным переживанием. Таким образом, объединенное сообщение, стоящее за осовремениванием «Менин», – качество (классической и элитной моды), традиции, воспоминания, связь и удовольствие. В рекламе достоинство моды и достоинство искусства сливаются в единый большой рассказ об испанскости современного магазина, который предлагает высококачественный опыт наравне с товарами, эмоциональное и эстетическое переживание.

Ил. 10. Рекламный плакат испанской торговой сети El Corte Ingl?s.

Воспроизводится с любезного разрешения El Corte Ingl?s

Однако весь этот шквал культурной деятельности (перечень которой, не исчерпывающий, но показательный, я приводила) не способствовал прояснению причин культурной амбивалентности. Многие дизайнеры, художники, критики, кураторы, теоретики, обращаясь к проблеме взаимоотношений между искусством и модой, по умолчанию принимают за искусство то, что не имеет практической ценности, является подлинным оригинальным произведением, выражает индивидуальность автора (мысли, чувства, ценности) и сделано на совесть (облечено в форму, если говорить о визуальных искусствах, или записано – в случае с литературой и музыкой).

Если мы сформулируем основную мысль как: «весь творческий материал и мыслительная работа, изначально производимые не в силу утилитарных причин, но ориентированные на потомков», перед нами встает ряд вопросов, относящихся к трем уровням анализа: арт-объекту, художественному опыту и социальной практике.

Было бы слишком большим допущением считать стабильность произведения искусства противоположностью преходящести модного объекта: это пример того, как две многогранные области редуцируются до одномерных стереотипов. Хотя верно, что ткань не рассчитана на длительный срок, произведения искусства также преходящи. Некоторые из них задуманы как временные и нередко изготавливаются из недолговечных материалов, а некоторые создаются лишь на время выставки, по окончании которой их уничтожают или разбирают. В том, что касается непрочности, этот тип искусства препятствует проведению границ между объектом искусства и объектом моды на основе любых стереотипов. Включаем ли мы в определение произведения искусства подлинное творчество любого, кто излагает свои мысли или рисует на бумаге и других материалах? Или же под это определение попадают лишь достигшие определенного совершенства и известности? Иными словами, мы сталкиваемся со следующей проблемой: что для нас на первом месте – творческая деятельность или ее продукт?

Если наше определение искусства относится к творческому опыту независимо от «общественно признанной и подтвержденной» ценности результата, мы сосредоточимся на самом «опыте созидания». Тогда мы включаем сюда любого, будь то непризнанный специалист, любитель, которому недостает таланта или технических навыков и чье творческое самовыражение носит скорее интуитивный (как у душевнобольных или травмированных детей), чем сознательный характер. Мы отнесем сюда всех, независимо от возраста, кто занимается творческой деятельностью дома или на вечерних курсах, а также тех, кто пишет в стол (потерпел неудачу или не был издан), и множество обычных людей, приглашающих посетителей в свои дома и студии и показывающих свои работы на различных фестивалях и мероприятиях, посвященных искусству[296].

Одним из важнейших вопросов является вопрос критериев оценки достоинств: если принять за критерий внутренние свойства, то важны в первую очередь формальные особенности и уникальность. Если основным критерием считать подлинное самовыражение, то на первом месте окажутся авторство и оригинальность. Если мы руководствуемся рыночной ценностью, ключевыми факторами будут авторство и уникальность[297]. Однако если приоритетным является воздействие на аудиторию, то есть способность облекать подлинное чувство в оригинальную форму или создавать вызывающие эстетическое удовольствие образы, авторство и уникальность перестают иметь значение. Воздействие произведения искусства не ослабевает от того, оригинал перед нами, копия или даже подделка. Если хорошей копии или успешной подделке удается оказать на зрителя желанный эффект – пусть даже в отсутствие того, что Вальтер Беньямин называет аурой подлинности, – то становятся бессмысленными многие волнующие аукционистов качества (такие, как уникальность и авторство)[298].

В качестве рабочей гипотезы можно утверждать, что художественная ценность необходима, но ее одной недостаточно. Что более существенно – и это относится равно к искусству и к винтажной моде – это аура подлинности (того, кто создавал и кто владел им), степень известности (высокий статус тех, кто имел отношение к изготовлению объекта, история и обстоятельства), степень подлинности (то, что это не подделка), состояние предмета и меняющиеся увлечения и вкусы. Если эти условия соблюдены, объект считается хорошим капиталовложением. Таким образом, порядок определения экономической ценности произведения искусства иной, нежели его формальных или художественных достоинств, а также его выразительности, его аутентичности – не в смысле установления авторства, а в плане непосредственного выражения чьей-то индивидуальности, эмоций, идей. Это наблюдение обнаруживает разрыв между произведением искусства и аурой его подлинности с одной стороны и его рыночной ценностью – с другой. Произведение искусства может продаваться за значительную сумму, не вызывая никаких чувств у публики, или оно может продаваться, как это часто и происходит на вторичном рынке (на аукционе, как антиквариат и древность), по цене, намного превышающей исходную.

В рамках категории редкости большую проблему представляют собой живые художники, и культ подлинного авторства объясняет, почему смерть накладывает четкие ограничения на поставки. Сколь бы аутентичным ни было произведение искусства, если автор хочет зарабатывать на арт-рынке, он вынужден играть по рыночным правилам. Это подразумевает сотрудничество с галереями и следование советам насчет количества экземпляров серии, подписывание, маркетинг и поддержание отношений с торговыми агентами и коллекционерами. Эта практика производства редких и подлинных вещей основана на представлениях, лежащих в основе института авторства и творческого индивидуализма, восходящего к ренессансному гуманизму, в особенности к «Жизнеописаниям наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Вазари (1550–1568). Эти представления дали импульс развития понятию о творческом гении Ренессанса и явились одним из основных источников современного культа иной разновидности самодостаточной личности. В то время как ренессансный художник стоял во главе целой мастерской, а его подмастерья в рамках обучения копировали его работы, художник-личность нового времени или дизайнер избирает манеру поведения творческого индивидуализма, работа его команды остается в тени его славы.

Дискурс арт-рынка, например, связан с противопоставлением ремесла и искусства, восходящим к европейско-американской культурной традиции, для которой характерно высмеивать представление о том, что у произведения искусства может быть практическое применение[299]. Однако в подтексте разговора о подлинном, не несущем практической пользы предмете, – идея об изготовлении предметов роскоши как показателей статуса, которая воспроизводит основанную на понятии класса систему иерархии вкусов посредством разграничения между изящными искусствами и декоративными, или прикладными (хотя в классификации, которую предлагают Sotheby’s и Christie’s, четко разграничиваются искусство и не-искусство: обозначения керамики, мебели и прочего даны без всякой отсылки к искусству).

В музеях, если предмет изначально принадлежал другой культуре, его иногда относят к категории артефактов. Более древние экспонаты дополнительно помечены как принадлежащие к археологии. Изделия искусства и ремесла, предназначенные для повседневного использования, часто классифицируются как народный промысел, поскольку рассматриваются как выполняющие полезную функцию наряду с ремесленной продукцией. Как полагает Рисатти, переименование Американского музея прикладных искусств в Нью-Йорке в Американский музей дизайна в 2002 году служит признаком того, что дизайн вытеснил прикладное искусство, взяв на себя его роль создания функциональных предметов, и таким образом администрация музея показала, что прикладное искусство больше не является культурно значимой сферой[300].

До сих пор я говорила только об искусстве и не касалась моды. На самом деле многие критерии, применимые к искусству, будут работать и в случае с модой: отсылает ли слово «мода» к haute couture, готовому платью, к независимым дизайнерам среднего масштаба или к швеям. (См. табл. 1.) Применимо ли оно в равной степени к дизайнерам-художникам, таким как Мариано Фортуни, Роберто Капуччи, Йодзи Ямамото или Хуссейн Чалаян, и к репликам подиумных моделей от таких поставщиков «fast fashion», как Zara, Topshop или Primark? Относится ли оно одинаково к западной моде и моде по модели «fair trade», этнической, этической моде (ethical fashion)? Применимо ли оно в равной мере к моде, основанной на оригинальности и интеллекте (идеях и мастерстве), и к моде, которая продается за счет привлечения знаменитостей непрофессионалов, – как, например, коллекции, созданные Мадонной и ее дочерью-подростком, или юной дочерью крупного российского предпринимателя Кирой Пластининой, актрисами, известными по своим детским ролям, Мэри-Кейт и Эшли Олсен или певицей Викторией Бекхэм?

До сих пор я пыталась показать, почему абстрактный вопрос: «Можно ли считать моду искусством?» – почти лишен смысла, ведь под искусством и модой можно понимать множество разных вещей. Ответить на него также затруднительно по той причине, что исторически устоявшиеся концепции и системы привилегий продолжают воспроизводиться, подавляя другие аспекты, не вписывающиеся в стереотипные, усредняющие, не оспаривавшиеся представления о моде или искусстве. Привычное использование удобного набора гомогенизирующих полярных категорий загоняет сложные, неоднозначные и противоречивые явления в рамки шаблона – слово «искусство» нередко используется в общем смысле, для того чтобы обозначить отличие от «моды» или «ремесла». Я также продемонстрировала, что категория подлинности индивидуального творчества восходит к ренессансным представлениям об индивидуальном творческом гении, которые затем были усвоены модой, чтобы послужить к чести модных брендов.

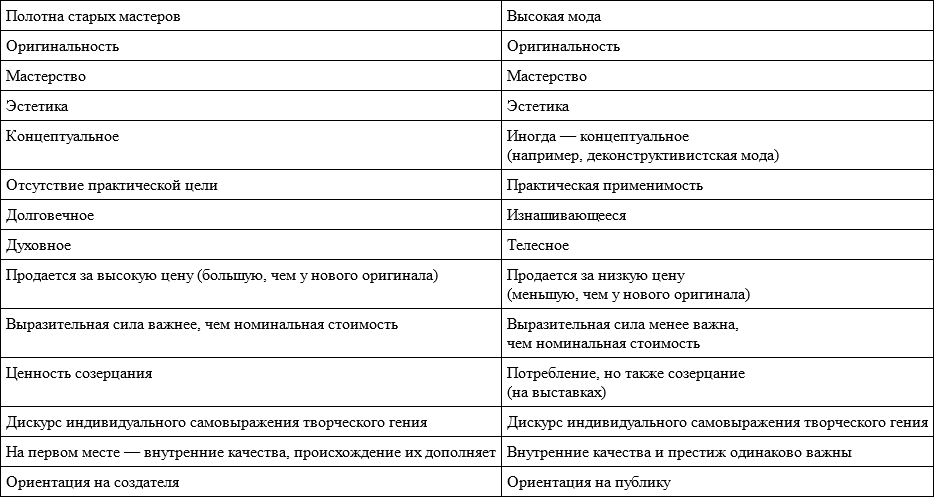

Но что, если бы нам пришлось оставить в стороне эти критические размышления, выбрать один из таких стереотипов и поставить мысленный эксперимент, сравнив черты искусства (скажем, высокого искусства) и моды (скажем, высокой моды)? (См. табл. 2.)

Если мы примем эту условную таблицу за основание для сравнения, мы увидим, что в некоторых аспектах элитная мода и живопись старых мастеров достаточно похожи – во всем, что касается творчества и мастерства, – а в других различия носят скорее количественный характер (определенный признак в них скорее более или менее выражен, чем присутствует или отсутствует). Мне бы хотелось обсудить две ключевые особенности, характерные для моды и, как правило, остающиеся без внимания.

Обещание фантазии

Психоаналитики Лапланш и Понталис первыми разъяснили, что фантазия – не объект желания, а его обрамление[301]. Сходным образом, модная фотосъемка – это не просто запечатление предметов одежды; это воображаемый мир, оформление желания. Это процесс, превращающий одежду или аксессуар в объект желания[302]. Покупая одежду или другие вещи лейбла, люди платят, чтобы стать участниками этого сюжета. Они проявляют желание приобрести кусочек легенды. Этим объясняется важная роль провенанса в оценке объекта. Люди, готовые тратить астрономические суммы на памятные вещи (произведения искусства, дизайнерскую одежду и разные практичные или банальные артефакты), принадлежавшие знаменитостям или даже вымышленным персонажам (как, например, рубиновые туфельки Дороти из «Волшебника из Страны Оз»), платят не за символическую, а за эмоциональную важность. Они покупают свою собственную долю истории.

Таблица 1. Трудности определения и классификации, сопряженные только с двумя категориями искусства и двумя – моды

Таблица 2. Сопоставление стереотипа об искусстве и стереотипа о моде

Страх смертности/бренности

Марк Джейкобс однажды сказал:

Мода для меня не искусство, потому что она обретает смысл, только когда люди живут в ней и носят ее. Я делаю одежду, сумки и обувь для того, чтобы люди пользовались ими, а не вешали на стену и любовались. Мне кажется, что одежда в музее абсолютно мертва. Я видел выставки одежды Джеки Кеннеди, и меня не интересует ее гардероб. Меня интересуют жизнь и женщины, носившие эти вещи[303].

Журналист и писатель Мари-Доминик Лельевр открывает свою новую биографию «Saint Laurent, mauvais gar?on» (2010) словами: «Он [Ив Сен-Лоран] был всего лишь модельером. Он не изобрел искусственного сердца, не возглавил ни одной революции и не стал автором какого-нибудь шедевра. Его платья, хранящиеся в холодной комнате, исчезают вместе с женщинами, которые их носили»[304]. Две эти цитаты фиксируют еще одно важное качество, отличающее моду от искусства. Мода предназначена для носки, она глубоко связана с телом. Одежда без человека напоминает об отсутствующем теле: momento mori. Одежда по-настоящему не предназначена для музея, для экспозиции. По своей сути она создана для тела, и только там она на своем месте. Музейная стеклянная витрина для одежды чем-то напоминает гроб. Эта особенность часто замалчивается в разговорах о моде.

Мне хотелось бы закончить соображением, которое я высказывала в другой статье, где анализировала художественную выставку, использовавшую моду как инструмент аналитического комментария[305], «Concise Dictionary of Dress», организованную галереей Artangel совместно с музеем Виктории и Альберта[306]. Выставка была организована весной 2010 года в запасниках музея Виктории и Альберта как результат сотрудничества куратора моды Джудит Кларк и психоаналитика Адама Филлипса. Она включала в себя ряд (нестандартных) определений связанных с модой понятий, которые предложил Адам, и набор соответствующих экспонатов, созданных или собранных Джудит Кларк. Мои заключительные замечания относятся к одному из этих экспонатов, обозначенному как «Претенциозный».

«Претенциозный» состоял из двух частей, противопоставленных друг другу как предмет и его отражение. И оригинал, и проекция были заключены в подвижные стеллажи. На одной стороне располагались красивые винтажные дизайнерские платья, зафиксированные на деревянной конструкции. Противоположная сторона представляла собой восковую стену с отпечатками висящих напротив платьев, так что, если бы стены сдвинули вместе, каждое платье оказалось в защитной оболочке, повторяющей его контур. Такое соседство оригиналов со слепками подчеркивает хрупкость и недолговечность формы, подразумевает временность красоты самих изделий. В своем эссе «Быстротечность» (1915) Зигмунд Фрейд описывает свои размышления о быстротечности красоты во время прогулки на природе. Красота природы заставляет его радоваться уникальности и исключительности, в то время как в его друзьях рождает печаль, поскольку обречена на увядание. Для них мысль о мимолетности придает красоте привкус скорби[307]. Сходное чувство недолговечной красоты вызывают и пустые платья, за счет хрупкости материала и отсутствия тела, которое они когда-то облегали. Более того, даже высоко ценимые, бережно хранящиеся знаковые платья, подобно музейным экспонатам, нуждаются в уходе куратора, который защитил бы их от обветшания.

Имея это в виду, я хотела бы рассмотреть культурное значение категорий искусства и причины, по которым на сохранение за ними прежнего места в культуре тратится столько усилий. Бурдьё, обратиться к которому представляется наиболее очевидным, объяснял это тем, что культивирование уважения к искусству является способом воспроизводства классовых отношений и привилегий, созданных по образцу придворного общества и выражающихся через образование, учтивость и пристойность, вкусы, этикет и потребительские привычки[308]. Однако это объяснение никак не помогает ответить на вопрос, почему устаревшая система с такой настойчивостью преграждает моде вход в пантеон изящных искусств.

Исследуя этот вопрос, стоит обратиться к категории стиля. В своей книге «Время племен» (1996) Маффесоли проследил изменения в социальном единстве и эстетике, посредством которых модернистские социальные течения, основанные на больших идеях, были вытеснены «племенами», объединенными общей эмоцией или стилем. Его определение стиля весьма полезно в контексте моего объяснения. Он понимает стиль как «общую форму выражения социальной жизни в данный момент». Это определение может относиться ко многим аспектам социальной жизни (например, экономическому, теологическому, эстетическому)[309]. В этом плане «стиль – то, в чем эпоха определяет, выражает и описывает себя». Как отмечает историк Фредерик Шварц, анализируя Немецкий Веркбунд, в отличие от моды, стиль был единством визуальной формы, определявшей культуру, тогда как мода была переменчивой и иррациональной[310].

Чтобы понять функционирование стиля в качестве ключевого объясняющего понятия, я сошлюсь на исследование Норбертом Элиасом придворного общества, в особенности на его исследование китча. Согласно Элиасу, на рубеже XVIII–XIX веков к власти пришла капиталистическая промышленная буржуазия, положив конец придворному стилю и вкусу. В действительности, утверждает Элиас, произошло не простое замещение одной эстетики другой. Скорее это было полное разрушение категории стиля в значении совокупности устойчивых выразительных форм. В отличие от согласованного развития форм и общих, устоявшихся основных структур в придворном обществе, эстетика капиталистического общества отражает утрату безусловного вкуса и крепкой формальной традиции, что поддерживает творческое воображение. Художников, воспитанных и вхожих в придворное общество, господствующие стилистические конвенции не сковывали – они были полностью погружены в них, как и публика[311].

В отличие от придворного общества, поддерживавшего связность даже при переходе от одного стиля к другому, китчевый стиль, по Элиасу, заменил стройное стилистическое единство «произвольной мешаниной» неопределенных стилей. Наиболее радикальным изменением был отказ от модели общества, где знания, которые прежде передавались молча и почти неуловимо посредством «правильного отношения и выверенного вкуса», больше не разглашались. Поэтому художники, уже не вскормленные доминирующим стилем и традицией, действовали как обособленные индивиды на свободном рынке, вынужденные работать для аудитории с неизвестными вкусами, пораженной новыми стилями. Это послужило началом раскола между утонченным вкусом профессионального эксперта и неразвитым, неопределенным вкусом массового общества, между ценителями и неразборчивой толпой.

В конце концов, по мнению Элиаса, социальные оппозиции индустриального общества стали отождествляться с эстетическими. Таким образом, он выделяет два противоположных лагеря: сторонники консервативного подхода берут за образец художественные стили более ранних обществ. В святилище искусства они допускают только великое и возвышенное. Они используют идеализированный мир прекрасных форм для защиты от стилистической неопределенности. На этом полюсе форма довлеет над содержанием. Сторонники прогрессивного подхода больше не хотят скрывать мелочность и замешательство, убожество и беспомощность за симметрией изящно закругленных форм. Вместо этого они пытаются разрушить существующие художественные формы и найти новые. Кроме радости, они хотят научиться выражать угрозу, грязь и опасность, уродство и гротеск. На этом полюсе содержание довлеет над формой.

Между двумя этими полюсами – побочными продуктами буржуазной чувственности – остается вопрос: что можно продуктивно использовать в качестве стандарта качества? Слово «качество» – оспариваемая территория. Постколониальная критика видела в «качестве» символ творческого и культурного притеснения одних и вместилище вневременных ценностей других. «Эстетика формы» Майкла Брэнсона соотносится с консервативным полюсом Элиаса, где формальные качества связываются с глобальными смыслами и всеобщей гармонией. Его «эстетика эмоций» соотносится с прогрессивным полюсом Элиаса, который связывается с идеей глубины чувства и познания, на которую способен человек, что, в свою очередь, подразумевает память о жизни и смерти, об откровении, о любви. Как считает Брэнсон, в постмодернистской культуре возможен и желателен диалог противоположных взглядов, коль скоро «существо качества» не выплеснули вместе с водой классовой предвзятости, которая ассоциируется с общепринятыми представлениями о качестве[312]. Когда качество измеряется в строгом соответствии с набором формальных правил, с одной стороны, и постколониальной критикой, с другой, важно не пытаться заменить устаревшие этноцентричные представления о качестве столь же бесполезными представлениями об абсолютной релятивности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.