Глава 1. Архаическое в русском беспредметничестве[66]

Глава 1. Архаическое в русском беспредметничестве[66]

Антимиметические принципы, открытые пространственными искусствами в авангарде, заложили основу поэтики культуры ХХ века – не только искусства, но и литературы, а также науки о ней. Абстракция выполнила роль пускового механизма в деконтекстуализации и дезавтоматизации значения. Комментируя работу В. Воррингера «Абстракция и вчувствование» (1908), О. Ханзен-Лёве акцентирует связь между дезавтоматизированным сознанием и инстинктом первобытного человека к вещи в себе, выходу в «архаический, наивный… взгляд на мир»[67]. Этот архаический взгляд манифестировался у разных художников по-разному. Для В. Кандинского абстрактное синонимично конкретному искусству, где объектом восприятия становится прием, а само понятие конкретности тесно сближено с понятием «вещизма» в футуристическом смысле[68]. В этом же ряду – и понятие фактуры, выступающее на первый план в контррельефах В. Татлина. Однако именно «Черный квадрат» К. Малевича 1915 года явился манифестацией вещи в себе как нулевой формы, инверсирующей историческое время[69]. Он собрал воедино инициальные смыслы художественной революции в России, заложенные еще в начале 10-х годов неопримитивизмом М. Ларионова.

Обращение к первобытным пластам культуры для участников авангарда было одним из условий освобождения от непосредственной исторической традиции и было весьма осознанным, ознаменовав расширение семиотического поля художественного текста. Так, И. Клюн, интересовавшийся археологией и сам участвовавший в раскопках, а также подробно изучивший книгу И. Гирна «Происхождение искусства», выпущенную в Харькове в 1923 году, заявлял: «Мы примитивы в 20-м веке»[70]. Упоминание первобытности разного рода в текстах Малевича манифестирует значимую для художника «срифмованность» архаики с современностью: Так, в его стихотворении «Художник» 1913 года читаем: «Если собрать все картины от первобытного художника и до наших дней – увидим, как менялся мир в форме и какие добавки увидели в нем теперь»[71]. Аналогичная мысль высказана и в стихотворении «Я начало всего»: «…сила наша от первобытного состояния много увеличилась, мы многосильные»[72]. Обращает на себя внимание противопоставленность/сближенность двух удаленных точек временных координат – начала и конца как нового начала.

Такого рода оксюморонностью риторики в текстах художника отмечено и название одного из его философского трактата 1920 года «Бог не скинут»: логико-семантическое и культурно-историческое стяжение противоположностей, заложенное в этой заглавной максиме, отражает свойство мышления художника, оперирующего и в своем изобразительном творчестве провокативной сшибкой новизны и архаики, революции формы и ритуализованности жеста. Черный квадрат концентрирует в себе высшую точку собирания крайностей как формы, многим обязанной дологическому и дофигуративному этапу развития искусства.

Вместе с тем то, что в творчестве Малевича последовало за «Черным квадратом», период супрематизма, в аспекте следов архаической ментальности выглядит не столь очевидным и потому является особенно интересным для исследования. Следует учитывать глубокое своеобразие Малевича на фоне абстрактной живописи исторического авангарда.

Принято различать три различных по своей природе типа внефигуративной живописи в русском искусстве 10–20-х годов. Главную оппозицию формируют В. Кандинский (абстрагирование снизу, от предмета) и К. Малевич (абстрагирование сверху, от мира как концепта), особняком стоит т. н. органическая абстракция[73] («лучизм» Ларионова, опыты музыкально-живописной синэстезии Матюшина, «проросли» Филонова). Татлин, Родченко, Попова, Эль Лисицкий и другие мастера-беспредметники, как правило, тяготеют к крылу абстракции, из которого позднее выкристаллизовался конструктивизм. Особняком стоят имена Пуни и Богуславской. Хронологические рамки тоже размыты: если лучизм Ларионова возникает как первая ласточка внефигуративности и длится всего год с небольшим (1912), то супрематизм Малевича и Клюна попадает в самое средокрестие исторического авангарда (1914–1921), за ними в следующее десятилетие устремляется Родченко, а полотна Кандинского продолжают эстафету абстракции вплоть до середины 30-х годов.

Соответственно отношение к архаическим стереотипам, на которых в значительной степени базируются инновации авангарда, в каждом из этих видов разное. В случае Кандинского говорят о увлечении художника шаманизмом: в его внефигуративных изображениях вчитывают шаманские знаки, вспоминая, что он совершал поездки по России в поисках шаманов[74]. Ряд элементов абстрактных композиций художника имеет отдаленное сходство с шаманскими символами, а также древней иероглификой. В его полотнах различимы знаки предписьменности (см., например, картины «Композиция 4», 1911; «Белый крест», 1922 [илл. 55]), с гребешками, параллельными насечками, крестами неправильной формы и т. п. Учитывая логику формообразования у Кандинского – отталкиваясь от предмета, он последовательно абстрагировал фигурацию, доводя ее до емкой внепредметной фигуры, – пиктограмматическая изобразительность может быть вычленена в его живописи вполне обоснованно.

Илл. 55. В. Кандинский. Белый крест. 1922. Холст, масло. Собр. Пеги Гугенхейм, Венеция.

В случае лучизма Ларионова может идти речь об обращении к доизобразительным пластам художественной формы. Эта система основана на экспликации световой природы зримого мира, о чем пойдет речь в следующем разделе настоящей главы.

Еще большую реализацию принцип Вещи нашел в творчестве Татлина. Излюбленной, отмеченной интересом к архаике, идее Эйзенштейна о глазе, разлитом повсюду[75], соответствует эксплицированность фактуры в контррельефах Татлина, апеллирующих к осязательной перцепции как расширению зрения. Местоположение татлиновских рельефов – в углу комнаты, что отсылает к «красному» углу традиционного расположения домашних икон, – также обнаруживает архаический стереотип: уподобленный иконе, рельеф взирает на зрителя, встречая с его стороны сверхзрение осязания. Таким образом, иконное умозрение как высшее зрение и осязание как самый примитивный, восходящий к одноклеточным организмам тип зрения, распространенный по всей поверхности кожи человека, встречаются в парадоксальной связке.

Илл. 56. П. Филонов. Без названия. Фрагмент. 1923. Холст, масло. ГРМ.

Сравнительно легко «считываются» архаические стереотипы в творчестве Матюшина: его эксперименты по живописно-музыкальной синестезии формы находят соответствие в синкретизме архаического мышления, которым так интересовался в ХХ веке Эйзенштейн. В том же ряду «органической» абстракции особое место принадлежит П. Филонову, чьи кристаллические структуры растворяют предметное изображение во внефигуративном поле трансформаций. Органический рост формы изнутри опирается на архаическое мышление, утверждающее единство микро– и макромиров. Кроме того, уподобляя форму растению и живому биологическому организму, Филонов развивает мифопоэтику одушевления камня – связь органики и минералов, нашедшую выражение в архаическом поклонении каменным идолам и всей семантике камня в традиционной культуре [илл. 56]. Вспомним идею Эйзенштейна в его исследовании древнеисландского орнамента о том, что в каждом из членов эволюционного ряда «всякий раз обнаруживается регресс с точки зрения эволюционной иерархии», когда зверь превращается в растение, а растение – в минерал[76].

Еще один пример связи архаики с беспредметностью с семиозисом внемиметической формы. Иван Пуни в своей беспредметной картине «Бани» (1915 [илл. 36]) реализовал архаическую модель онтологизации знака: предметность изображения замещена графическим обликом слова, отсылающего к предмету.

Черты архаического мышления присущи и фотографиям Родченко, оперирующего не только остраняющими ракурсами, но и активно использующего синекдоху. В абстрактной живописи А. Родченко начала 20-х годов он идет противоположным по отношению к И. Пуни путем, дезонтологизируя солярные знаки, при этом в своих динамичных композициях с изображением круга и шара создает планетарный образ Вселенной как мифологического космоса [илл. 57].

Илл. 57. А. Родченко. Черное на черном. 1918. Холст, масло. ГРМ.

В то время как относительно всех упомянутых мастеров элементы архаического мышления вычленяются, хотя и в различной форме, но достаточно определенно, Малевич представляет собой существенно более сложный случай. Черты мифологического мышления имеют в творчестве Малевича характер общеродовой для всякой художественной деятельности: художник позиционирует себя как демиург и/или оппонент Создателя. В своих воспоминаниях И. Клюн пишет об эскизе Малевича, где тот в шутливой форме изобразил себя и Бога[77]. Некоторая спецификация возникает в связи с трактовкой Малевичем супрематизма по отношению к кубофутуризму как восстановление Космоса из Хаоса[78]. К числу значимых архаизмов Малевича можно отнести и сравнение им своего «Черного квадрата» с иконой (что позднее стало общим местом в исследованиях творчества мастера)[79]. Обращенность к архаическим стереотипам традиционной культуры выступает у Малевича как одного из творцов символической Победы над Солнцем в распространенности в его поэзии солярной символики.

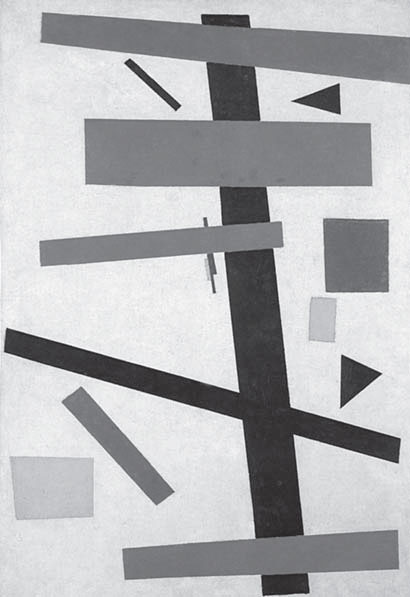

Однако главного внимания заслуживает сам визуальный текст супрематической живописи: в его глубинных пластах обнаруживаются свидетельства обращенности супрематических композиций к древнему орнаменту эпохи предписьменности[80]. При этом имплицированность орнамента Малевича радикально отличается от (осознанного или нет) использования отдельных значков предписьменности в живописи Кандинского. Утопический супремус Малевича лишен общепривычных признаков орнаментальной структуры: здесь нет признаков регулярности тиражированного элемента, нет идеи плоскостности изображения, нет акцентированности дискретной структуры [илл. 58]. Картины не абстрагированы из предметности, как в случае Кандинского, не чреваты предметностью, как у Филонова. Порожденные формообразованием «сверху», элементы композиции витают в лишенном гравитации поле, соотносясь друг с другом лишь формой и цветом. Между тем именно в наличии этой связи и заключена отсылка к глубинно-архаической изобразительности, к орнаментальной структуре, которая, по мысли В. Н. Топорова, появляется в первобытную эпоху, когда в изображении возникает присоединительная связь[81]. Супрематизм Малевича – это присоединение формы к форме и цвета к цвету в чистом виде, как в протоорнаменте. Известно, что орнамент как внефигуративное изображение, отмеченное присоединительной связью, предшествует фигуративному изображению в первобытном искусстве. Генетическая связь супрематизма с орнаментом выявляется и в том значении, которое друг и сподвижник Малевича И. Клюн придавал ритму: «Как просты были ритмы в музыке, песне, в изобразительном искусстве у первобытного человека и как необыкновенно сложны они стали теперь»[82]. В другом сочинении Клюн прямо заявляет: «Искусство познается в ритме, а не в содержании»[83].

Примечательной чертой поэтических текстов Малевича, которые могут служить параллельным текстом, дешифрующим опыт супрематизма в аспекте имплицированного орнамента, являются взаимосвязанные понятия распыления и всеединства, отсылающих к двуединству орнамента – его дискретности, при том, что он одновременно являет собой текст непрерывного типа. Так, в стихотворении «Я начало всего» читаем: «…необходимо распылить себя в мировых знаках т. е. воплотиться опять во всей вселенной насытить собою все», и далее: «теперь мы уже распылены во множестве знаков вселенной <…> также и сила наша от первобытного состояния много увеличилась, мы многосильные»[84]. Распыление и всеединство – это еще один оксюморон Малевича, призванный закольцевать начало и конец мировой художественной истории наподобие того, как нейтрализуются крайности в тексте народного заговора. Таким образом, эксперимент художника обращен непосредственно к исторической протоформе художественной визуализации.

Способность к мифотворческому развитию проявилась в осмыслении квадрата как имени. В предыдущем разделе (см. главу 2 «Имя и подпись художника») мы уже отмечали, что в поздние, постсупрематические, годы Малевич использует форму квадрата как личную подпись на своих фигуративных постсупрематических полотнах, отсылая тем самым к архаической традиции имени как знака собственности и факта существования. Эта подпись является и жестом-ключом к прочтению постсупрематических произведений: их фигуративность вторична по отношению к лежащему в их основе опыту беспредметной формы, им предшествующей. Идея памяти, символического возвращения к истокам усиливается у Малевича по мере отхода от абстракции, а по существу по мере того, как принципы супрематизма приобретают все более имплицированную форму, уходя вглубь формы и покидая пределы видимого. Рассуждения о проникновении в невидимое становится одним из основных в его поэзии конца 20-х годов.

Илл. 58. К. Малевич. Супрематизм (Supremus № 50). 1915. Холст, масло. ГРМ.

Другой распространенный мотив в его поэзии – грань, разграниченность, граница (ср. название стихотворения «Мы разграничили, Мы грань Новой Культуры Искусства» 1918 года[85]), а также рамка («Знаю, что рамки творчества расширились за пределы / Горизонта земли»[86]). Не только супрематизм понимается и трактуется как переход (к новой культуре, религии, планетарному мышлению), но и сам переход наделяется значением сакрального действа. Разумеется, знаком граничности стал прежде всего «Черный квадрат» с его нулевой степенью письма. Однако далее идея граничности диверсифицировалась. На закате внепредметности она приобрела формы ритуального поведения.

Выход в акциональное – следующий шаг внемиметического искусства, который связан с архаическим мышлением. Картина «Белое на белом» (1918, ГРМ) выявляет свойственную архаическому мышлению нейтрализацию тождеством. Это акция конца. Через десятилетие за ней последует ряд мистификаций с ложной авторской датировкой, означивших проекцию в пространство жизнетворчества и символический выход из супрематизма в новую фигурацию. О солярной символике уже шла речь. Однако солнце – это носитель линеарного утопического начала у Малевича, в то время как луна – циклического. Архаизм мышления художника проявился в его скрытом пристрастии к лунному календарю, что и явилось одной из причин сдвига почти на 20 лет назад датировки его позднего «Крестьянского цикла»[87]: картины, написанные в 1928–1932 годах, датированы автором 1909–1910 годами.

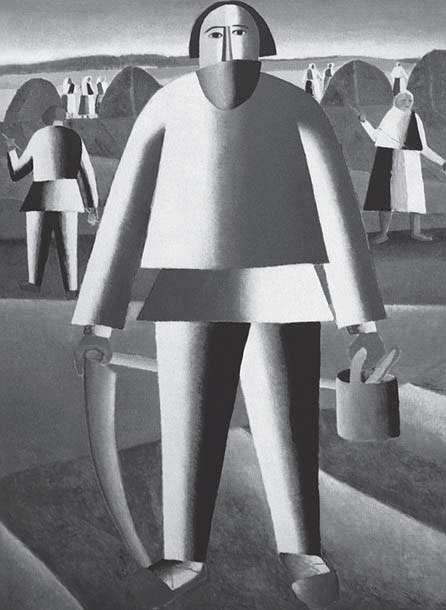

Циклическое время, реализованное в возвращении к раннему «Крестьянскому циклу», не случайно резонирует с крестьянской топикой – темой сельскохозяйственных работ и народным календарем. Возвращение к миру фигурации на новом постсупрематическом витке творчества на базе циклического круговращения знаменует собой выбор художника в пользу лунного календаря, луны – теневого мира, мира невидимого. Тем самым завершилась эпоха утопического «солнечного» проекта Малевича. Одной из причин ложной датировки постсупрематического цикла можно считать то, что цикл послужил для Малевича внутренним творческим экспериментом в форме ритуализованной акции для обозначения символического rite de passage от супрематизма к новой фигурации.

Илл. 59. К. Малевич. На сенокосе. 1928–1929. Холст, масло. ГРМ.

Характерен и отбор тем крестьянского труда – это в основном жатва, косьба, рубка леса (ср. названия картин: «Жатва», «На сенокосе», «На жатву», а также изображения крестьян с косами) [илл. 59]. Здесь реализуется традиционная семантика косы (= топора) как смерти. Ритуализованность коснулась и представлений художника о собственных похоронах, которые виделись ему как супрематическая акция: гроб крестообразен, покойнику лежать с распростертыми руками, выкрасить гроб светло-зеленой краской, одеть на покойника белую рубашку, черные брюки и алые туфли[88]. Заметим, что белое, черное и красное – это основные цвета в мифологической традиции.

Лунный выбор Малевича и выход супрематизма в пространство акции на граничном этапе своего существования проясняет специфику мышления художника в целом и связь внепредметной изобразительности с глубинными архаическими пластами культуры ХХ века.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИСТОЧНИКИ Боккаччо Дж. Декамерон / Пер. с ит. Н. Любимова; Жизнь Данте / Пер. с ит. Э. М. Линецкой. 1987.Виллани Дж. Новая хроника, или История Флоренции. М., 1997.Данте А. Новая жизнь; Божественная комедия / Пер. с ит. М. Лозинского. М., 1967.Данте А. Малые

Иностранцы о русском народе

Иностранцы о русском народе Мадам де Сталь говорила, что у русских больше общего с народами Юга или Востока, чем Севера. Она отмечала также, что русские солдаты легко переносят усталость, неблагоприятный климат и тяготы войны, а народ не боится трудностей. «Все это, — по

О русском романе и повести

О русском романе и повести Поэт Сумароков отрицал существование романа как самостоятельного художественного жанра, говоря, что на свете существует только один роман — «Дон Кихот», но и тот пародия на роман.Русская великая проза опоздала сравнительно с

Из заметок о русском модернизме[*]

Из заметок о русском модернизме[*] 23. О финале «Мелкого беса» Недавняя замечательная публикация «Мелкого беса» Ф. Сологуба, осуществленная М. М. Павловой, ценна не только тем, что подводит итоги многих лет исследования этого романа, но и способствует разнообразным

Библиография на русском языке

Библиография на русском языке Антокольский П. Два века поэзии Франции. М., 1976.Антология литературного авангарда XX века / Пер. с англ. и фр., сост. В. Лапицкого. 2-е изд., доп. и перераб. СПб., 2006.Антология французского сюрреализма 20-х годов / Сост., коммент., пер. С. Исаева, Е.

7 В русском монастыре

7 В русском монастыре С XI в. на Руси появляются монастыри – места, где жили монахи. Слово «монах» в переводе с греческого означает «уединенный». Первыми русскими монахами, т. е. людьми, которые, живя в уединении, полностью посвящали себя служению Богу, были Антоний и

Глава 4. Вербальное в «актуальном русском искусстве»[60]

Глава 4. Вербальное в «актуальном русском искусстве»[60] Со времени 10-х – начала 20-х годов в русском изобразительном искусстве, и в частности в сегменте, ориентированном на развитие ведущих принципов поэтики XX века, произошло множество перемен: формы и стратегии

О русском западничестве

О русском западничестве Скажу об еще одной вековой культурной парадигме. Русское самосознание прошло периоды и отчаяния от неспособности определить «русское» (Чаадаев), и этапы борьбы славянофильства и западничества, и апологии русского универсализма и мессианства, и

Глава I. Предпосылки зарождения академической традиции в русском народно-инструментальном искусстве в национальном инструментализме: исторический аспект

Глава I. Предпосылки зарождения академической традиции в русском народно-инструментальном искусстве в национальном инструментализме: исторический аспект Для всестороннего понимания обусловленности и естественности процессов академизации в

Глава 2 Природа и сад в русском сознании: от игумена Даниила до Карамзина

Глава 2 Природа и сад в русском сознании: от игумена Даниила до Карамзина Сакрализованный ландшафт православного паломника. – От «сада заключенного» к «веселым огородам». – Садовая лексика. – Первые русские в садах Европы. – Петр Толстой и Карамзин. – Природные