1.2. *Vertmen: мифологические корни цирка

1.2. *Vertmen: мифологические корни цирка

В повести Александра Бартэна есть глава «Фреска древнего храма», в которой рассказчик, собирающий материал для своей книги о цирковой жизни, попадает в Киев и отправляется осматривать Софийский собор. Там он видит фрески лестничной башни XI века, изображающие скоморошьи представления; особенно его завораживает фреска с древнерусским акробатом, держащим шест, по которому взбирается его партнер:

…потускнев за века, она сохраняла четкость рисунка. Скоморох, изображенный на ней, балансирует шест, а товарищ его, второй скоморох, взбирается к вершине шеста. «Ни дня без цирка, – подумал я. – Даже здесь, в стенах древнего храма!»[57]

На следующий день, придя в цирк, рассказчик описывает увиденное руководителю группы эквилибристов Виктору Французову. Реакция артиста производит на него еще более сильное впечатление, чем сама фреска. Французов интересуется, какой перш балансирует скоморох – поясной или плечевой, и восхищается мастерством древнерусского циркача так, словно тот – его современник, «будто ничто не отделяло сегодняшнего артиста от давних-предавних скоморохов, будто отделенные друг от друга веками, они все равно оставались товарищами»[58]. Выступая на манеже, Французов, по сути, продолжает выступление скомороха с древнерусской фрески, совершенствуя его мастерство тем, что удерживает равновесие, лишившись опоры:

Отфиксировав на лбу высокий перш, Виктор Французов подает знак партнеру, и тот взбирается на высшую точку перша. Затем, продолжая балансировать перш с находящимся на нем партнером, Французов направляется к лестнице в середине манежа, берется за перекладины, подымается… Внимание! Не упустите дальнейшего! Из-под купола свисают кольца, и они прикреплены к вершине лестницы. В тот момент, когда, достигнув вершины, Французов берется за кольца, – сбрасывается специальный механизм, лестница отходит, но в том-то и вся феноменальная рекордность трюка: лишившись опоры, оставшись висеть на кольцах, артист все с той же бузупречностью продолжает балансировать на лбу перш с партнером[59].

Иначе говоря, этот артист, преодолевая исторический разрыв, вступает в диалог со своим предшественником. Перш, который удерживает древний акробат, – это образ мировой оси (axis mundi), не только соединяющей Небо с Землей, не только обозначающей положение человека между Богом и миром, но и образующей динамическое равновесие между современной и древнерусской культурами и шире – между современной и архаической. Любующийся своим древним предшественником артист из повести Бартэна отчетливо осознает, что архаичный и современный цирки не противостоят друг другу[60], а находятся в динамике историко-культурного равновесия.

Фреска с акробатами, о которой идет речь у Бартэна, тематически перекликается с другими фресками Киево-Софийского собора на игровую, цирковую тему, а именно с композицией «Скоморохи», где музыканты играют на струнных, ударных и духовых инструментах, и с композицией «Ипподром». На фреске, изображающей конные ристания, показано цирковое здание, в ложах которого восседают византийский император Константин VII Багрянородный и княгиня Ольга (скорее всего, но есть и иные версии). Кроме них, мы видим свиту и прочих зрителей. По всей вероятности, ипподромное представление происходит в Константинополе[61]. Известно, что в честь княгини Ольги, приезжавшей в Константинополь с официальными визитами дружбы, византийский император устраивал на ипподроме театральные и цирковые зрелища. Существует и другое предположение: так, согласно гипотезе Всеволода Всеволодского-Гернгросса, и в древнерусском Киеве также мог иметь место придворный стационарный ипподром[62]. По мнению исследователя, изображения циркового представления на таком возможном ипподроме как раз и были найдены на фресках южной лестничной башни Киево-Софийского собора. Возможно, если следовать версии Всеволодского-Гернгросса, ипподром в Киеве был выстроен как раз по образцу константинопольского циркового ипподрома; и это мнение поддерживает историк цирка Юрий Дмитриев, указывая, что Киевская Русь могла заимствовать зрелищные амфитеатры из Византии[63].

Возможно, подобного рода цирковой ипподром был в древнерусском Корчеве – в качестве античного наследия с той поры, когда на месте Корчева располагался Пантикапей[64]. Византийские труппы артистов также нередко приезжали в древнерусскую столицу с цирковыми программами.

Цирковой ипподром – это символическое изображение космического центра, т. е. места творения, в котором также зарождаются механизмы саморегуляции и самосохранения жизни, «секреты» достижения стабильности и гармонии, т. е. динамического равновесия разных сфер жизни и самого человека[65]. Весьма характерно, что изображения зрителей, обрамленных «рамками» лож, образуют композиционное, ритмическое и цветовое единство, сопоставимое с композицией византийских алтарных преград или появившихся позднее иконостасов. Если в иконах всегда присутствует семантика «припоминания», «напоминания о ‹…› первообразе»[66], то и об изображенном на цирковой фреске можно говорить как о мифологическом прообразе прошлого.

В эпоху христианства выступления акробатов нередко наполнялись христианской символикой. Канатоходцы, выступавшие в дни празднеств и торжеств, например по случаю прибытия королевской особы, давали представления на городских площадях, выступая на канатах, как правило, протянутых от колоколен церквей к одному из домов. Артист на канате символизировал посланника Бога, ангела, приветствовавшего государя и «разыгрывавшего перед горожанами библейский сюжет, наглядно иллюстрировавший божественное благословение земного государя и богоданность его власти»[67]. Этот факт зафиксирован в «Молении» Даниила Заточника (по публикации Н. Н. Зарубина), а именно в той его части, где подробно описаны цирковые игрища на ипподроме:

Яко орел, ин, воспад на отояр, бегает чрез потрумие, отчаявся живота; а иный летает с церкви, или с высокие полаты, паволочиты крилы имея; а ин наг течет во огнь, оказающе крест сердец своих царем своим; а ин, прорезав лысты, обнажив кости голеней своих, кажет цареви своему, являет ему храбрость свою; а иный, скочив, метает ся в море со брега высока со отцем своим; отче, накрив о фареви, ударяет по бедрам, глаголет сице: ту фенадрус! за честь и милость короля нашего отчаяхомся жвота; а ин, привязав вервь ко кресту церковному, а другий конец к земным отнесет далече и с церкви по тому бегает долов, единою рукою за конец верви той держит, а в другой руце держаще мечь наг; а ин обвився мокрым полотном, борется с лютым зверем[68].

«Потрумие» (или «подрумие»), упоминаемое в «Молении», согласно словарю Фасмера, происходит из «иподрумие» (см. «иподромие, гипподр?м, ипподр?м»), что означало в древнерусском языке «ипподром, ристалище»[69]. Рядом с топосом ипподрома присутствует топос церкви, которая, как видим, оказывается частью представления акробатов-летунов, приветствующих короля.

* * *

Ольга Фрейденберг в книге «Поэтика сюжета и жанра» выдвинула тезис о том, что архаические цирковые состязания дали «со временем структуру литературной драме»[70]. Иначе говоря, литературная драма как жанр, по Фрейденберг, рождается из циркового зрелища. Мне представляется, что пространство цирка сопоставимо скорее не с драмой, а с миром эпоса, который, по замечанию Михаила Ямпольского, близок «изначальной сущности вещей»[71]. Подобно эпосу, цирк – это «мир начала», или, если прибегнуть к терминологии Мирчи Элиаде, «живой миф». В основе каждой цирковой программы в целом и циркового номера в частности (в том числе и современных) находится ритуал, сохраняющий и воспроизводящий аутентичность первичных форм.

Характерно, что все происходящее в рамках цирковой программы или отдельного циркового номера во многом сопоставимо с современным методом ролевой игры в ходе исторической реконструкции. В цирковом пространстве, как и в ролевой игре-реконструкции, может осуществляться диалог не только в пределах одной культуры, но и между разными, неоднородными и даже противоречивыми культурами. Иначе говоря, в цирке всегда присутствует мифологическое конструирование и реконструирование архетипического пространства и времени, архетипических форм постижения мира, коллективного следа историко-мифологического прошлого.

Йохан Хейзинга, рассматривая игру в качестве формы становления человеческой культуры, утверждал, что игра вне зависимости от ее характера всегда протекает внутри определенного, обозначенного и «отчужденного» от земли пространства. К таким обособленным, предназначенным для свершения игрового действа территориям Хейзинга относил арену цирка, игральный стол, волшебный круг, храм, сцену, экран, место суда, обнаруживая архетипическое сходство между всеми этими на первый взгляд разнородными игровыми пространствами. Об игровом факторе (принципе ludi) на цирковом ипподроме он писал:

Примечательным свидетельством стойкости игрового фактора в римской Античности является наглядное применение принципа ludi на гипподроме Византии. Даже будучи оторвано от своих культовых оснований, конное ристалище остается очагом общественной жизни. Народные страсти, некогда насыщавшиеся кровавыми битвами людей и зверей, теперь вынуждены удовлетворяться скачками. Едва ли они представляли собой нечто большее, чем праздничное увеселение, не имеющее никакого отношения к святости, и тем не менее они были в состоянии привлечь в свой круг все общественные интересы. Цирк в самом буквальном смысле стал ареной не только для конного спорта, но для политических и даже отчасти для религиозных столкновений. Скаковые общества, названные по четырем цветам возничих, не только устраивали соревнования, но были также признанными общественными организациями. Отдельные партии назывались демосами, лидеры их – демархами. Если полководец празднует победу, гипподром отводится для триумфа; император показывается здесь народу, иногда здесь же вершится и правосудие[72].

Первичной формой игры для исследователя оказывается не только ритуал, но и тесно связанный с ним цирк, представления которого происходили в знаменательные праздничные дни и именовались у римлян ludi circenses. Древний цирк, как показывает Хейзинга, – синтетическое зрелище, где все ипостаси находились в динамике равновесия. В дни ludi circenses можно было стать зрителем конных скачек, состязаний в скорости езды на колесницах, единоборства гладиаторов, травли зверей, а также свидетелем зрелищ политического и религиозного характера. Иначе говоря, цирк представлял собой, в понимании автора, модель реконструкции архаичной культуры, миниатюрную модель античной культуры и космос в миниатюре.

Джеймс Тиссо. Наездницы в цирке, 1883–1885 гг.

Именно космогоническая мифология определяла и определяет структурные особенности, а также содержание как отдельных жанров и номеров, так и цирковых программ в целом. Космогонические мифы, по замечанию В. Н. Топорова, «часто начинаются с описания того, что предшествовало творению, т. е. небытия, как правило, уподобленного хаосу»[73]. В цирке фазе первичного, бесформенного состояния Вселенной соответствует момент, когда после третьего звонка гаснет свет и зрители оказываются в кромешной темноте. Следом за этим звучит музыка, вспыхивает свет и начинается представление, воспроизводящее, по сути, порядок сотворения мира по схеме, регулярно наблюдаемой в космогонических мифах: «хаос?небо и земля?солнце, месяц, звезды, время?растения?животные? человек?дом, утварь и т. д.»[74] Согласно В. Н. Топорову, «космогонические мифы описывают становление мира как результат последовательного введения основных бинарных оппозиций: небо – земля и т. п., и градуальных серий (основанных на постепенном возрастании или уменьшении какого-либо признака): растения?животные?люди и т. д.»[75]

Все последующие номера, развертывающие цирковую программу, воспроизводят космогоническую схему творения, как правило, внешне лишенную в современном цирке мифопоэтической логики схем порождения. В цирковом представлении чаще всего наблюдается рекомбинация элементов акта творения, однако основные космогонические акты присутствуют в жанровой организации программы постоянно. Так, установление космического пространства, например, в виде отделения неба от земли репрезентируется выступлением воздушных акробатов и гимнастов, а также эквилибристов, работающих над манежем. Поскольку в космогонических мифах небо и земля олицетворяют мужскую и женскую основы космоса, то и в акробатических, гимнастических, эквилибристских номерах артисты и артистки обычно выступают вместе или по очереди. Космогонический акт установления космической опоры развертывается в эквилибристских номерах с першами и лестницами. Наполнение пространства ландшафтом, людьми, растениями, животными разворачивается в виде сюжетных сценок, цирковой дрессировки и, главным образом, в виде парада-алле, торжественно завершающего представление выходом на манеж всех выступавших артистов. Рисунок вращения Вселенной ярко представлен в сальто-мортале акробатов. Так, легендарные прыжки «летающего» клоуна Виталия Лазаренко были не просто отточенными трюками, а спроецированным на движение галактик вокруг некой общей оси аттракционом. В частности, знаменитый прыжок Лазаренко через два автомобиля был изоморфен траектории вращения Вселенной. Двойное же сальто Дмитрия Маслюкова, исполненное до него в России лишь двумя акробатами – Иосифом Сосиным и его сыном Александром, – словно конкурировало с законами Вселенной, удваивая траекторию ее вращения за единый отрезок времени. Кроме того, в каждой цирковой программе непременно присутствует мотив появления культурного героя, вступающего в борьбу с хаотическими природными силами. Таким героем может выступать любой артист, включая клоуна. Так, в одном из фильмов режиссера Индрика Поляка «Клоун Фердинанд и ракета» (1968) жители покидают город, над которым кружит неизвестный космический объект, напоминающий ракету. Клоун Фердинанд случайно попадает в эту ракету вместе с тремя детьми. Они совершают небольшое космическое путешествие и благодаря Фердинанду не только возвращаются на землю, но и избавляют жителей города от страха перед инопланетянами. Фильм завершается тем, что из ракеты на землю опускаются зонтики с детскими игрушками.

Валентина Гамсахурдия в водяной пантомиме «Константинополь». Казанский цирк, 1913 г. Фотография из архива Музея циркового искусства Санкт-Петербурга.

Балет из водяной пантомимы «Константинополь». Казанский цирк, 1913 г. Фотография из архива музея циркового искусства Санкт-Петербурга

Наряду с репрезентацией культурного героя в цирковой программе непременно появляется и его негативный двойник – трикстер, наделенный комплексом деструктивных, негероических черт. Если культурный герой, по словам Елеазара Мелетинского, воплощает «пафос упорядочивания формирующегося социума и космоса», то трикстер, напротив, репрезентирует «его дезорганизацию и еще не упорядоченное состояние»[76]. В цирке трикстером часто оказывается второй артист в клоунской паре. В качестве трикстера может выступать и маг-чародей.

О сходстве циркового представления с космогонической схемой писал Михаил Бахтин:

Телесная топография в народной комике неразрывно сплетается с топографией космической: в организации балаганного и циркового пространства, в котором движется комическое тело, мы прощупываем те же топографические члены, что и в строении мистерийной сцены: землю, преисподнюю и небо (но, конечно, без христианского осмысления их, свойственного мистерийной сцене); прощупываются здесь и космические стихии: воздух (акробатические полеты и трюки), вода (плаванье), земля и огонь[77].

Согласно Бахтину, все четыре космические стихии (воздух, вода, земля, огонь) присутствуют в структуре циркового представления. (Кстати, одно из первых цирковых зрелищ в цирке Чинизелли как раз и именовалось «Четыре стихии».) Между прочим, в Риме и Византии части циркового ипподрома воспроизводили Солнечную систему и поэтому соответствовали четырем космическим стихиям. Возничие цирковых колесниц, участвовавших в ристалищах, носили одеяния четырех цветов – зеленого, голубого, белого и красного, – символика которых соответствовала символике четырех стихий: земля (зеленые), вода (голубые), воздух (белые) и огонь (красные).

Если «воздух» для Бахтина – «акробатические полеты и трюки», то «вода» может репрезентироваться как «плавание», к которому относятся, к примеру, водяные пантомимы, разыгрываемые прямо на манеже цирка. Заполнение водой манежа было излюбленным зрелищем в цирках разных эпох, особенно в античности и в последней четверти XIX – первой трети XX века[78]. Так, в постановке «Люди морского дна» (1935) для демонстрации водяной пантомимы, рассказывающей о героизме советских водолазов, прямо на манеже был сооружен одиннадцатиметровый круглый аквариум. Исходное «ничто» – безбрежная водная стихия – обретала форму благодаря установленному на манеже стеклянному сосуду:

Демонстрация аттракциона начиналась в темноте, под специально написанную симфоническую увертюру. Бассейн был прикрыт громадным кольцевым занавесом из синего шелка, который совершенно скрывал собой все это сооружение. На определенном месте музыкальной увертюры кольцевой занавес спадал (или, точнее сказать, слетал) с круга, на котором он был подвешен, и прожектора освещали потоки воды, которая, пенясь и клокоча, вырывалась из центра бассейна, постепенно все больше и больше заполняя его (вода подавалась снизу и шла под сильным напором, так что весь бассейн, вмещавший около 12 000 литров воды, заполнялся в течение двух минут)[79].

«Рыжий клоун», фотография 2013 г. Фотография из личного архива автора

Две другие космические стихии репрезентируются в цирке пространством манежа (стихия земли) и разного рода «играми с огнем» (стихия огня). Кроме того, цветовая символика космических стихий часто присутствует в оформлении декораций и костюмов артистов. Достаточно вспомнить костюмы классической пары – Белого и Рыжего клоунов. Белый клоун – поэт и неудачник, его образ формируется воздушной стихией. Рыжий – всепобеждающий задира и проказник, его стихия – огонь. Оба клоуна в игровой форме символизируют космологические процессы.

Бахтин отмечал, что телесно-гротескный мир цирка находится в постоянном равновесии с космосом:

Одним из очень важных источников гротескного образа тела были формы площадной народной комики. Это – большой и разнообразный мир; мы можем коснуться его здесь лишь бегло. Все эти bateleurs, trajectaires, theriacleurs и т. п. были гимнастами, фокусниками, шутами, вожаками обезьян (животные, гротескно травестирующие человека), продавцами универсальных медицинских средств. Мир культивируемых ими комических форм был ярко выраженным телесно-гротескным миром. Ведь и сегодня еще гротескное тело полнее всего сохранилось в балаганах и отчасти в цирке. Это – своеобразная комическая игра в смерть-воскресение одного и того же тела; тело это все время падает в могилу и снова подымается над землею, непрерывно движется снизу вверх (обычный трюк – мнимая смерть и неожиданное воскресение клоуна)[80].

Гротескное тело клоуна бросает вызов времени и порождаемой им энтропии. Поскольку карнавальное тело «полнее всего сохранилось в балаганах и отчасти в цирке», цирк трактуется Бахтиным как состояние, идеальное для достижения человеком свободы. Семантика циркового представления (балаган, по Бахтину, – одна из вариаций цирка) неизменно связана с вечным возрождением, с динамикой равновесия жизни и смерти.

Иными словами, на манеже цирка разыгрывались и по-прежнему разыгрываются древние мифы, в сценической эпической форме демонстрируется космогонический процесс, активизируется мифологическое сознание[81].

В рассказе Набокова «Весна в Фиальте» в описании висящей на стене цирковой афиши «клоун с томатовым носом шел по канату, держа зонтик, изукрашенный все теми же звездами: смутное воспоминание о небесной родине циркачей»[82]. Метафора «звездного» зонта используется Набоковым как раз для того, чтобы указать на родство цирка с астральным пространством. Космическое начало цирка показано и в фантастическом фильме Ильи Ольшвангера «Его звали Роберт». Созданному изобретателем роботу по имени Роберт предстоит отправиться в космос, чтобы наладить контакты с иными мирами. Вживаясь перед полетом в человеческую среду, робот сначала попадает на концерт актера-мима Марселя Марсо, а затем в зоопарк, где спасает от львиных когтей оброненную ребенком перчаточную куклу-Петрушку в клоунском костюме. Ни Марсель Марсо, ни кукла не похожи на окружающих робота Роберта людей. Они представляются ему посланниками внеземных цивилизаций, а игрушечный клоун выступает в качестве медиатора между Землей и звездой Вега, на которую планируется космическое путешествие. Характерно, что Роберт машет в небо рукой с надетой на нее перчаткой-клоуном, словно посылая привет невидимым обыкновенным глазом инопланетянам. В псевдодокументальной киноленте Алексея Федорченко «Первые на Луне», повествующей о якобы состоявшемся еще в 1938 году первом полете советских космонавтов в космос, артист цирка Михаил Рощин попадает в четверку экипажа благодаря своему маленькому росту (Рощин – лилипут) и артистическому мастерству – выступая в цирке с номером «человек-снаряд», он оказывается в определенной степени подготовлен к полетам такого рода. Кстати, тренировки команды показаны в фильме как цирковые репетиции: космолетчики тренируются на снарядах под названием «ренское колесо», применяемых в акробатике и эквилибристике, и, подобно акробатам, усилием рук и тела вращают эти «колеса». В фильме Федорченко содержится и целый ряд других моментов, непосредственно связанных с цирком. В одной из сцен герои стоят перед глобусом Луны, как перед акробатическим шаром. После полета в космос Иван Харламов некоторое время выступает в Ульяновском цирке с силовым номером «Александр Невский». В конце фильма вся четверка движется по направлению к некоему причудливому, словно освещенному лучами прожекторов, круглому пространству. Возникает впечатление, что космолетчики выходят на манеж цирка, чтобы принять аплодисменты зрителей.

Александр Попов. «Балаганы в Туле», 1873 г.

В повести Юрия Олеши «Три толстяка» рыночная площадь, на которой проходили в городе представления бродячих артистов, сравнивается с цирком и именуется Площадью Звезды:

Называли эту площадь Площадью Звезды по следующей причине. Она была окружена огромными, одинаковой высоты и формы домами и покрыта стеклянным куполом, что делало ее похожей на колоссальный цирк. В середине купола, на страшной высоте, горел самый большой в мире фонарь. Это был удивительной величины шар. Охваченный поперек железным кольцом, висящий на мощных тросах, он напоминал планету Сатурн. Свет его был так прекрасен и так не похож на какой бы то ни было земной свет, что люди дали этому фонарю чудесное имя Звезда. Так стали называть и всю площадь. Ни на площади, ни в домах, ни на улицах поблизости не требовалось больше никакого света.

Звезда освещала все закоулки, все уголки и чуланчики во всех домах, окружавших площадь каменным кольцом. Здесь люди обходились без ламп и свечей[83].

Важно, что фонарь, излучающий яркий свет, обладает сходством с Сатурном. С одной стороны, Сатурн – планета, что, в свою очередь, маркирует причастность цирка к космическим стихиям; с другой стороны, название планеты восходит к имени древнеримского бога земледелия и урожая Сатурна, эпоха царствования которого считалась, согласно мифологии, золотым веком в истории человечества, поскольку в это время не было ни классов, ни частной собственности, а сам Сатурн пользовался славой доброго и справедливого владыки. В память о власти Сатурна (Saturnia regna) в последней половине декабря древние римляне устраивали сатурналии – карнавальные празднества, совпадавшие с окончанием жатвы. Во время сатурналий между господами и рабами устанавливались отношения, обратные обычному порядку вещей: рабы освобождались от трудовых обязанностей и имели право пировать за общим столом в господской одежде, а хозяева, в свою очередь, прислуживали своим рабам и позволяли им подшучивать над собой[84]. Артист бродячего цирка Тибул как раз и хочет вернуть людям золотой век, перевернуть мир так, чтобы, как и в эпоху сатурналий, были бы отменены наказания, а слуги поменялись бы ролями с господами и говорили бы им правду в лицо. Ассоциация с этим античным карнавалом усиливается в тексте благодаря сравнению площади с «колоссальным цирком».

В следующем фрагменте текста этот же фонарь уже уподобляется солнцу. Вокруг него, как вокруг небесного светила, обращаются события, происходящие на площади:

Чудовищный фонарь, пылавший на высоте, ослеплял глаза, как солнце. Люди задирали головы кверху и прикрывали глаза ладонями[85].

Девять натянутых к фонарю-солнцу канатов символизируют далее у Олеши девять планет:

От девяти домов, со всех сторон, к середине купола, к Звезде, тянулось девять стальных тросов (проволок, толстых, как морской канат). Казалось, что от фонаря, от пылающей великолепной Звезды, разлеталось над площадью девять черных длиннейших лучей[86].

Набрасывая рисунок цирка, изоморфного Вселенной, Олеша как бы демонстрирует, что цирковое искусство – это некая координационная ось, необходимая людям для ориентации в прошлом и настоящем, а также для движения к будущему (Тибул, балансируя над крышами, продолжает идти; погибает тот, кто в него целился).

В картинах и рисунках Анри де Тулуз-Лотрека, вдохновленных цирковыми мотивами, можно усмотреть неосознанно запечатленный след разворачивающихся на манеже космогонических мифов. Например, представление о первичном, бесформенном состоянии Вселенной и переход к упорядоченному космосу – в изображении несущихся лошадей, управляемых наездниками: изображается лишь часть манежа, и этот «разрыв» символизирует первичное, «разорванное» состояние Вселенной, словно бы воссоединяемой наездниками. (Изображение акробатической пирамиды на одном из рисунков напоминает молекулярную решетку.) На картине Жоржа Сера «Цирк» манеж изображен как прерванный круг, цельность которого должна быть восстановлена в ходе циркового представления. А на одном из эскизов Александры Экстер 1930-х годов цирк похож на марсианские декорации протазановской «Аэлиты». На рекламных же афишах и билетах современных цирков артисты очень часто изображаются на фоне звездного неба.

Александра Экстер. «Цирк». Эскиз декорации, 1930 г.

Заложенная в семантике цирка символика круга – выразительный знак мифологического времени, в котором, по характеристике А. Ф. Лосева, присутствует «чудесно-фантастический характер каждого мгновения, поскольку оно неотличимо от вечности»[87]. С архаических времен цирк, подобно мифу, актуализировал доисторическое сакральное время, обладающее циклической структурой. Кстати, само слово Время (от индоевропейск. *vertmen – вертеть, вращать), не передавая всего объема данного понятия, как раз и отражает одну из временных моделей – архаическую циклическую концепцию времени. Кроме того, по наблюдению Марка Маковского, в индоевропейской культуре время, символизировавшее Вселенную, «соотносилось с понятием жертвоприношения, являвшегося связующим звеном между “нижним” и “верхним” мирами»[88].

Афиша цирка «Кни», 24–28 июля 2009 г., Констанц. Из личного архива автора

Цирковая арена с древних времен была геометрическим и символическим образом Вселенной. Круг, создаваемый на ярмарочных площадях зрителями, пришедшими на выступления артистов, ассоциировался с наиболее совершенной геометрической фигурой, символизировал территорию магического.

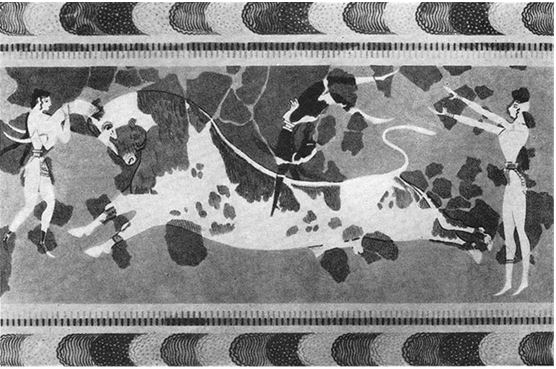

Акробаты с быком. Фреска Кносского дворца, 16 в. до н. э., Ираклион.

В основе цирка (цирк от лат. circus, circulus – кольцо, (omnis ambitus vel gyrus), всякая фигура без углов) также заложена идея вращения, цикличности, мандалы. Мандалический знак важен для циркового искусства. Будучи одним из архетипических символов красоты, мандала воплощает в искусстве образ, в котором синтезированы высшие космические силы. В магическом пространстве мандалы происходит воссоединение разрозненных, разобщенных элементов мира с неким первоначальным охраняющим и спасающим все живое центром. Подобное происходит и в цирке. Цирковой манеж можно интерпретировать как сложный геометрический символ и один из мандалических вариантов[89].

Память о мандале неизменно сохраняется и в символической структуре современных манежей. В экранизации повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», осуществленной Геннадием Казанским в середине XX века, присутствует сцена, в которой джинн Хоттабыч выступает в качестве иллюзиониста на арене советского цирка. Ключевым номером его представления становится показ живых миниатюрных акробатов: они выполняют свои номера на миниатюрном манеже, который Хоттабыч держит в руках. Когда акробаты перепрыгивают на тело мага, тот держит манеж таким образом, что отчетливо становится виден его орнамент: внутренний сегментированный круг, воспроизводящий мандалические арабески. Они, в свою очередь, являются зеркальным отражением арабесок большого манежного ковра. Дублирование арабесок – одна из аналогий микро- и макрокосма. Таким образом, в фильме Казанского манеж в миниатюре, превращаясь в объект рассмотрения, воспринимается как архетипический символ красоты и совершенства. Это магический круг, возвращающий артистов и зрителей в доисторическую (костюмы артистов лишены примет современности) и, сверх того, в доязыковую эпоху (артисты лишены голоса: ими разыгрываются исключительно акробатические пантомимы). При этом корреляция миниатюрного круга с макроманежем напоминает о сакральной сущности циркового манежа в реальности.

Кадр из фильма Геннадия Казанского «Старик Хоттабыч», 1956 г.

Геометрика цирковых зданий, подобно геометрике манежа, также является сложным архитектурным символом. Таким, например, стал цирк Чинизелли, выстроенный на Фонтанке по проекту архитектора Василия Кенеля и открытый в 1877 году. Кенель не просто сконструировал первое в России каменное здание, учитывающее исключительно цирковую, а не театральную специфику, но создал образец архитектурного зрелища, архитектурного аттракциона[90]. Эклектический стиль (историзм), позволяющий совместить в сооружении черты ренессанса, барокко и классицизма, напоминал о том, что цирк – древнейшая зрелищная форма, содержащая в себе особенности разных зрелищных форм. Кроме того, правильное соотношение пропорций и частей, благодаря которому фасад со скульптурами, пилястрами и арочными проемами гармонировал с четырехъярусным куполом и цилиндром в основе постройки, в определенном смысле отражал принцип динамического равновесия, на котором основано цирковое искусство. Весьма оригинально решил Кенель (при помощи коллег – инженера О. Е. Креля и архитектора Р. Б. Бернгарда) и техническую задачу устроения внутреннего пространства. В зрительном зале не было традиционных колонн; для поддержания купола диаметром 49,7 метра использовалась сетчато-ребристая конструкция, подобная гигантской опрокинутой чаше; в результате купол, лишенный единой опоры, воспринимался как архитектурный фокус. Изнутри купол был обтянут холстом, расписанным изображениями цирковых наездников, среди которых выделялись сам Гаэтано Чинизелли и его дочь.

Возможно, Кенель и его соавторы взяли за основу проект собора Святого Петра в Риме, выполненный в 1546 году Микеланджело. Художник, в отличие от начинавших строительство Донато Браманте и Антонио да Сангалло (младшего), подчинил все архитектурное пространство центральному куполу и подкупольному объему, постаравшись придать сооружению видимость динамики равновесия[91]. Несколько лет спустя, в 1588–1590 годах, исполнитель данного проекта Джакомо делла Порта усилил эту динамику по сравнению с предварительными эскизами Микеланджело – заострил купол, сделал его не полусферическим, как было принято в архитектуре Высокого Возрождения, а параболическим. Тем самым он развил классический идеал равновесия, когда зрительное движение снизу вверх «гасилось» статикой полуциркульной формы. Обновленная форма создавала особое зрелище бесконечного движения ввысь. Такое зрелище словно преодолевало силу земного тяготения, цирк ощущался уже не микрокосмом, но макрокосмическим пространством, в котором есть место всему сущему. Таким образом, архитектурная форма цирка Кенеля идеально воплощала архаическую модель Вселенной.

* * *

Набоков, идеализируя в статье «Искусство литературы и здравый смысл» иррациональное, лежащее за пределами досягаемости обыденного разума и логического мышления и противоположное рациональному, проводит параллель между позитивным отсутствием «здравого смысла» и округлыми формами: «Здравый смысл прям, а во всех важнейших ценностях и озарениях есть прекрасная округленность – например, Вселенная или глаза впервые попавшего в цирк ребенка»[92]. Округлые формы, согласно Набокову, в частности цирковой манеж или цирковая площадка, изоморфные округлостям Вселенной, как раз и порождают ту почву, на которой возникают новые смыслы. Интересно, что современный чешский художник Вацлав Йоханнус предлагает аналогичную трактовку посредством живописи: он вписывает здание цирка в сферу стеклянного круга, в свою очередь, мультиплицируемого на картине, во-первых, велосипедом в стиле «пенни-фартинг» с огромным передним колесом, а во-вторых, мячиком, т. е. цирковыми атрибутами, обладающими, как и манеж, округлыми формами.

Кругу арены изоморфен один из значимых цирковых атрибутов – шар. На картине Пабло Пикассо «Девочка на шаре» хрупкая циркачка, балансируя на шаре, персонифицирует вечное движение, противопоставленное неподвижности как таковой (акробат, слитый с тумбой).

Уже в Античности представления о мифологическом времени и пространстве репрезентировались в визуальных искусствах посредством цирковой тематики. Античный цирк, связанный, подобно мифу, с сакральным временем и пространством, существовал для художников в сакральном измерении. Мастеров, изображавших цирковые сценки, скорее всего, привлекала не только возможность отобразить совершенство человеческого тела или передать динамику его движений. Вероятно, их привлекала и возможность посредством цирковых или балаганных сюжетов запечатлеть сакральное сохранение и равновесие всего сущего: от небесных тел до общественных структур, от мифологического сакрального пространства до мифологического сакрального времени. Не случайно в Древнем Риме, где сложился особый праздничный календарь вокруг культа Геркулеса, 1 февраля повсеместно проводились цирковые игры в честь дня рождения этого бога[93].

C древнейших времен цирковые выступления ассоциировались с архаическим мифом о вечном возвращении. Древние художники нередко связывали размышления о загробной жизни с изображением цирковых игр. Например, в скальном рельефе гробницы египетского фараона Хнумхотепа II (около 1950 года до н. э.), найденной археологами в селении Бени-Хасан, запечатлены жонглерские и акробатические номера в исполнении юных артисток[94]. В Китае на рельефах усыпальницы периода Ханьской династии (206 год до н. э. – 220 год н. э.) изображено много цирковых сцен, а в гробнице эпохи династии Западная Хань (206 год до н. э. – 8 год н. э.) обнаружено большое количество керамических статуэток циркачей[95]. В Ираклионе на фреске Кносского дворца 16 века до н. э. можно увидеть изображение акробатов с быком.

Живя в Париже рядом с Зимним цирком, Шагал создал в середине 1950-х годов свою «цирковую серию», включавшую около сорока гуашей. Обращаясь к детским воспоминаниям, художник трактует цирк как архаическое мифопоэтическое пространство и вечный источник культурных инноваций. В более поздней работе – «Большой цирк» (1968) – художник представил мир как цирковое действо, где пространство и время заключены в круг манежа. Над артистами и зрителями склоняется ангел-клоун. В другой, еще более поздней работе, 1979–1980 годов, названной художником «Большой парад», Шагал совмещает на арене цирка и вокруг нее своих излюбленных персонажей, над которыми парит фигура с его собственными чертами. Задавая монтаж разных временных моделей, совмещая разнообразные перспективы, Шагал обращается на этой картине к цирку как хранилищу культурной памяти.

Принцип цирка как «молекулы культуры», способной придать магические черты всему живому, предоставить возможность рефлексии как над современностью, так и над историей культуры, был важен для эстетики Сергея Эйзенштейна. Цирк, согласно Эйзенштейну, – искусство, неизменно сопутствующее эволюции человека и даже во многом определяющее ее ход. Цирковая тема находит место в большой серии его рисунков[96]. В этих рисунках словно разыгрывается эйзенштейновская теория «монтажа аттракционов», т. е. вышедшей из-под контроля игровой народной стихии. Не случайно режиссера более всего привлекало изображение клоунов. В одном из ранних рисунков, озаглавленных «Those nameless friends» («Эти безымянные друзья»), Эйзенштейн изобразил трех клоунов, словно сросшихся воедино, один из которых напоминает птицу, – некий своего рода диффузный синтез, из которого потом может быть произведена дифференциация. По замечанию Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, птицы «в различных мифопоэтических традициях выступают как непременный элемент религиозно-мифологической системы и ритуала, обладающий разнообразными функциями. Птицы могут быть божествами, демиургами, героями, превращенными людьми, трикстерами, ездовыми животными богов, шаманов, героев; тотемными предками и т. п. Они выступают как особые мифопоэтические классификаторы и символы божественной сущности, верха, неба, духа неба, солнца, грома, ветра, облака, свободы, роста, жизни, плодородия, изобилия, подъема, восхождения, вдохновения, пророчества, предсказания, связи между космическими зонами, души, дитяти, духа жизни и т. п.»[97] Клоун в образе птицы – это трикстер, своеобразный знак архаической стадии человеческого сознания. На других рисунках, изображающих известных клоунов-эксцентриков начала XX века – «Старик Прис», «Жорж», «Гиги», – артисты также наделены признаками трикстеров. В художественной интерпретации Эйзенштейна клоуны оказываются медиаторами между хаосом и упорядоченным космосом.

Образ циркача-птицы привлекал многих художников. Так, в одном из поздних произведений Юрия Пименова «Мальчик в цирке» (1971) юный канатоходец воспринимается и как полуптица, и как получеловек – его руки превращены в некое подобие крыльев. На картине Юргена Дрегера «Канатоходка» из альбома «Путешествие к радуге»[98] (подробно об этом альбоме будет сказано далее) одна из эквилибристок ступает по натянутому тросу так, что ее левая и правая рука, удерживающие равновесие, устремлены вверх, словно взмах крыла, а веер в правой руке оказывается продолжением длинной, в складках, одежды, которая, как и на картине Пименова, очень напоминает птичье оперение.

Жан Старобинский обратил внимание на то, что для ряда художников рубежа XIX–XX веков цирковая пластика, артистическая игра телом, ярко выражаемая, к примеру, канатоходцами, сродни свободе формы и цвета, вариативной раскованности в живописи[99]. Это наблюдение можно транспонировать и в контекст современной культуры, в частности в творчество художника Бориса Отарова. «Клоун с желтым глазом» (1971) напоминает архаическую ритуальную маску: желтый светящийся глаз воспринимается как медиатор между фактической реальностью и инобытием, сам же клоун пребывает в некоем промежуточном пространстве. На картине «Судьба гладиатора» (1977) фактура такова, что возникает впечатление, будто бы это не живописное полотно, а вообще реальные останки захоронения античного бойца. В качестве отсылки к архаической пралогической стадии человеческого сознания можно трактовать и портрет-маску клоуна («Клоун», 1983). Портрет расположен внутри палитры со всевозможными разноцветными мазками, которые выглядят как неупорядоченные, произвольные, незаконченные формы – клоун словно вырывается из хаоса красок: мы видим, что отдельные линии и мазки уже начинают формировать черты его лица (нос, губы и, как и в предыдущей картине, четко обозначенный, вырисованный глаз). На картине «Укротительница» (1977) передана атмосфера угасания, в буквальном смысле укрощения хаоса и постепенного становления космического порядка; при этом сам образ укротительницы здесь отсутствует: автору, очевидно, важно показать, что укротителем хаоса оказывается не конкретный герой, а сама природа, частью которой являются все элементы биологического сообщества. Смешанную, раскованную живописную технику художника можно сравнить с цирковой игрой, о которой писал Старобинский.

Кадр из фильма Тода Броунинга «Уродцы», 1932 г.

Борис Отаров. «Клоун с желтым глазом», 1971 г.

* * *

Современное цирковое искусство занято не только сохранением первичных архаичных форм, но и выработкой новых. В нем не только воспроизводятся, но и модернизируются древние космогонические мифы, формируется неомифология. Таков Цирк дю Солей, уже само название которого («цирк Солнца») отсылает к мифологическим истокам данного искусства[100]. Каждое красочное шоу в этом цирке неизменно воспроизводит мифы творения. Например, в шоу «Драколев» воспеваются четыре стихии – земля, вода, воздух и огонь. При этом в ткань представления вплетаются неомифологические образы и мотивы. Драколев – это две культурные ипостаси, находящиеся в поисках гармонии между собой: дракон символизирует Восток, а лев – Запад. Кроме того, на манеже Цирка дю Солей разыгрывается процесс творения альтернативной реальности, зачастую отмеченной присутствием потусторонних или сверхъестественных сил[101].

Именно таким увидел цирковой манеж уже упоминавшийся художник и киноактер Юрген Дрегер, в течение трех лет сопровождавший цирк Ронкалли[102]. В своей цирковой серии, собранной в книге «Путешествие к радуге» (так называлась одна из цирковых программ цирка Ронкалли), он изображает артистов главным образом на сине-голубом, часто звездном фоне. Циркачи на его картинах напоминают небесных пришельцев. Если шоу с воздушными шарами показано художником как развертывание одного из солярных мифов, то шоу мыльных пузырей, зафиксированное «покадрово» в рамках целого цикла, представлено как инсценирование одного из лунарных мифов. Из расколотого на две половинки большого, усыпанного звездами шара появляется клоун, затевая далее игру с мыльными пузырями. Клоун – аллегорический образ Месяца, покинувшего Солнце и отправленного в наказание за этот проступок на Землю. Гигантский мыльный пузырь, с которым играет клоун, символизирует возрождение Луны[103]. Рядом с циркачами Дрегер нередко изображает детей. На одном из рисунков клоун прижимает к себе маленького зрителя так, как мать прижимает к груди ребенка или Богоматерь – Христа[104]. Выбор такого сюжета, вполне вероятно, объясняется тем, что ребенок – важная часть цирковой аудитории, в свою очередь, относящейся к тому типу, который Михаил Лотман определил как «детская», «фольклорная», «архаическая», активно включенная в игровой процесс, противопоставив данный тип «взрослой», созерцательно-рецептивной аудитории[105]. Действительно, цирковое представление, подобно мифу, невозможно всецело объять разумом: оно всегда апеллирует к чувствам и потому ближе всего детскому сознанию. Не случайно в рассказе Юрия Олеши «Лиомпа» именно глазами ребенка показана оптическая иллюзия, воспринимаемая мальчиком как реальность:

Он повернулся и стал ходить по комнате. Он видел пaркетные плитки, пыль под плинтусом, трещины нa штукaтурке. Вокруг него слaгaлись и рaспределялись линии, жили телa. Получaлся вдруг световой фокус, – мaльчик спешил к нему, но едвa успевaл сделaть шaг, кaк переменa рaсстояния уничтожaлa фокус, – и мaльчик оглядывaлся, смотрел вверх и вниз, смотрел зa печку, искaл – и рaстерянно рaзводил рукaми, не нaходя. Кaждaя секундa создaвaлa ему новую вещь[106].

Во многом благодаря наивному, фольклорному, архаическому мировосприятию зрителей в современном цирке по-прежнему не утрачивается мифологическое сознание, и, следовательно, фантастическое и чудесное воспринимаются как часть фактической реальности. Книга-альбом Дрегера сопровождается небольшим эссе писателя Бернда Лубовски, в котором автор на первое место в цирковом действе ставит клоуна, возвращающего взрослому зрителю «утраченное детство», «умершие мечты» и первоначальные «инстинкты», вселяющего в него «дух возрождения». На этом основании Лубовски именует клоуна «магом мира», «символом вечного возрождения», а его маску – «зеркалом истины» и полагает, что каждый человек должен учиться тому, чтобы иметь шутовское начало внутри себя[107].

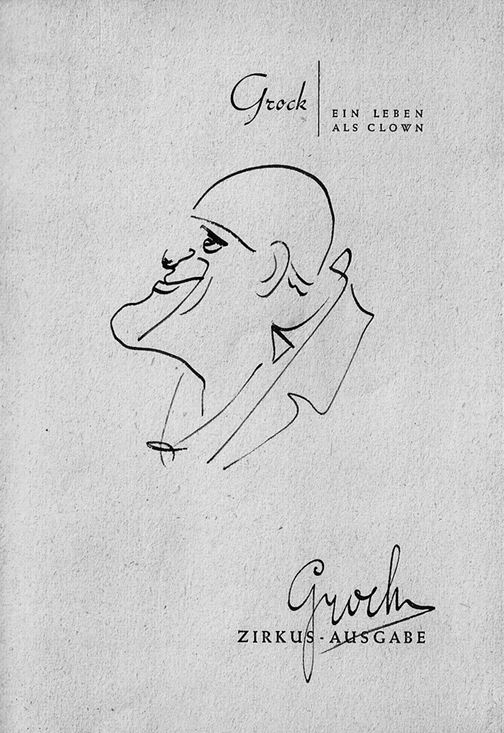

Автограф-автопортрет клоуна Грока на первом развороте его книги «Жизнь клоуна. Мои воспоминания», 1951 г. Из личного архива автора.

Можно утверждать, что в цирке, отмеченном присутствием иррационального, как раз и происходит «околдовывание мира», провозглашенное в свое время Мишелем Маффесоли.[108] Цирк, возвращая миру утерянный миф, реабилитирует воображаемое, символическое, усиливает проявление чудесного и в каждом отдельном человеке, и в повседневности как таковой. Подытоживая сказанное, добавлю, что процесс демифологизации, затронувший самые разнообразные феномены различных культурно-исторических эпох (Просвещения, позитивизма, соцреализма и др.) и различных периодов, никогда не касался цирка с его интересом к мифологическому восприятию мира и мифопоэтическому осмыслению первоэлементов Вселенной.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Корни саундсистемы

Корни саундсистемы Вследствие взаимодействия африканских, европейских, североамериканских и местных традиций Карибские острова отличаются широким диапазоном музыкальных культур. Но Ямайка добавила к ним то, что коренным образом изменило ее музыку, — саундсистемы.

Андеграундные корни

Андеграундные корни Диско оказалось революцией. Диско воплощало независимость, единение, любовь. Диско было непристойным, но одухотворенным, увлекающим, мощным. Оно было тайным, андеграундным и опасным. Оно было небелым, гомосексуальным и голодным. Оно представляло

Цветы и корни

Цветы и корни В октябре 1850 года в Уральске Шевченко познакомился с поляком Максимилианом Ятовтом, который, как и Шевченко, был отправлен служить рядовым в Оренбургский край. Позднее Ятовт начнет печататься под псевдонимом Якуб Гордон. Он оставит очень интересное

Мифологические контексты

Мифологические контексты История неразрывного единства человека и куклы уходит вглубь веков, прослеживаясь по многочисленным археологическим находкам в древнейших памятниках человеческой цивилизации. Остановимся теперь на еще одном аспекте осмысления куклы

Глава I «МИФОЛОГИЯ БОГИНИ» И «МИФОЛОГИЯ БОГА» – ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО РАЗЛИЧАТЬ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ?

Глава I «МИФОЛОГИЯ БОГИНИ» И «МИФОЛОГИЯ БОГА» – ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО РАЗЛИЧАТЬ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ? На вопрос, почему необходимо различать «мифологию богини» и «мифологию бога», в принципе, можно было бы ответить просто: «Потому что европейская цивилизация должна