Глава 3 Театрализация как синтезирующая форма культуры XVIII века

Глава 3

Театрализация как синтезирующая форма культуры XVIII века

Пути к синтезу. – Театральность, театрализация и эпоха. – Рококо. – Театр как таковой и театрализация. – Театр среди искусств. – Театр и сад. – Театр и быт

Жак Луи Давид. Смерть Сенеки. 1773

Пути к синтезу

Культура каждого времени обладает некоей целостностью. Один из путей ее возникновения – синтез различных искусств. В системе того или иного стиля и эпохи он может достичь лишь определенного уровня. Если готика и барокко способствовали сближению живописи, скульптуры и архитектуры, то в классицизме они визуально сохраняли б?льшую независимость, что не мешало их смысловому взаимодействию. Существует и другой путь синтеза, инициативу которого берет на себя какой-либо вид искусства, отдельная область культуры или сфера, опосредованно соотносящаяся с ней, – организующую способность к синтезу продемонстрировала религия с ее сакральным культовым пространством, на объединяющую роль всегда небезуспешно претендовала идеология.

Среди явлений, которые обнаруживали синтезирующие возможности еще в пределах древнего синкретизма, были те, которые связаны с игровой природой человека, благодаря чему возник театр. Выделившись из сакральных мистерий, он вобрал в себя формы, которые стали специфичными для различных искусств – архитектуры, живописи, музыки, искусства слова. Это позволило театру соединить пространственные и временные свойства. В дальнейшем связь с другими искусствами не была потеряна, их новации усваивались театром. Он, в свою очередь, сообщал художественную энергию не только другим видам искусства, но и самой жизни, заражая их «особой театральной условностью», благодаря чему образовалась «возможность самовыражения на языке театра»[847].

Таков был второй путь синтеза, ведущий к театрализации внетеатрального пространства, т. е. к перевоплощению объектов при помощи присущих театру средств. К ним относится прежде всего игра, которая всегда оставляет зазор между Я играющего и исполняемой ролью, что превращает человека в актера. Другое средство – использование декораций, костюмов, реквизита, освещения для придания происходящему зрелищности, визуальной привлекательности, рассчитанной на зрителя (еще одна роль человека в театрализованном пространстве). Игра и зрелищность, как и деление на актеров и зрителей, были в высокой степени присущи стилю жизни XVIII в. В результате возникала театральность, родственная поэтичности, музыкальности, живописности[848]. Через них являлся дух искусства, каждый раз в неповторимом облике. Однако не каждая театрализация завершается появлением этого духа.

Театральность, театрализация и эпоха

Согласно В.Н. Топорову, genius loci – это «дух, усвоивший себе место сие и обретший тем самым свои корни, свою опору, но ни в коем случае не олицетворение места»[849]. Подобным образом и театральность – не олицетворение театра, а укоренившийся в нем дух. В отличие от духа места, он подвижен, не знает морфологических границ, разделяющих искусства, одухотворяя их и распространяясь вне их пределов. Так мир пронизывается театром, возникает театральность архитектуры, живописи, объединяющей их сценографии, театральность празднества, ритуала, этикета, создаются театральные метафоры, используется театрализованная лексика, выстраиваются цепочки театральных образов, кодов, основанных на прямом или ассоциативном обращении к этим образам.

Н.Н. Евреинов считал театральность «абсолютно самодовлеющим началом» культуры, говорил о биологическом инстинкте театральности и рассматривал ее как предискусство. Этот философ и режиссер писал также об инстинкте преображения, позволяющий «легко, радостно, всенепременно» освобождаться от оков действительности»[850]. Инстинкт преображения проявлялся в раскрытой М. Бахтиным народной смеховой культуре, которая содержит развитый игровой элемент. Й. Хейзинга, исходя из античной традиции, описал игру в качестве одного из фундаментальных свойств культуры и даже ее онтологической основы, а человека назвал homo ludens[851] (c. 248). Во всех случаях важным оказался момент преображения, метаморфозы.

Театральность стала знаком эпохи Просвещения в соответствующей историко-психологической ситуации. В западноевропейских странах доживала последний век абсолютистская система, зародившаяся в Средневековье. Если понятие l’ancien r?gime как пейоративное появилось в Англии в 1794 г. (в научный обиход вошло в 1856 г. с книгой А. Токвилля «L’ancien r?gime et revolution»), то понятие новый стало одним из ключевых уже с начала XVIII в. как признак реформаторской эпохи. Тогда же утвердилось понятие «Новое время» (хотя современные историки начинают его с Ренессанса). Взаимоотношения старого и нового выяснились в ходе эстетических споров des Anciens и des Modernes (с. 299), а также сторонников старого регулярного и нового живописного стиля в садоводстве. Между старым и новым определялась судьба петровской России, между традиционным сарматизмом и Просвещением проходил водораздел в польской культуре; старое и новое столкнулись в Версале, когда у его дворцовых решеток появилась революционная толпа. (Все это не означало, что отсутствовала внутренняя преемственность процессов[852].)

В результате человек жил в новом и старом времени, ему была присуща двойственность мироощущения и самоощущения, которой отвечала театрализация окружающего мира (с. 172). В нем существовала дистанция между воображаемым и действительным, так как театр никогда не тождествен жизни, это всегда выход за пределы будничного, «житейского» состояния, готовность к перевоплощениям и актера, и зрителя. Господство в театре игрового принципа порождает театральную неоднозначность, «игровая модель в каждую отдельную единицу времени включает человека одновременно в два типа поведения – практическое и условное»[853]. В театре и театрализованном пространстве не только человек, но и любая вещь ведет двойную жизнь.

Театрализация способствовала эстетизации жизни. Красота в сочетании с commodit?, удобством, чем впервые столь озаботилась та эпоха, должна была содействовать решению социальных и этических проблем, помочь вывести людей из хаоса грубости и испорченности. «Эстетическое стремление», по словам Шиллера, создаст «веселое царство игры и видимости», и человек освободится от всякого насилия, исчезнет антагонизм между духовным и материальным, чувственным и формальным, и тогда возникнет необходимая для счастья красота[854]. Так сложилась неотделимая от театральности просветительская концепция эстетической игры.

Полная духа беспокойства, эпоха Просвещения не довольствовалась тем, что есть, ее авторы в своих сочинениях «создавали» новые земли и государства, населяли их обитателями, моделировали их поведение и быт. Развитию утопического типа воображения помогал театр, а утопические произведения попали на его подмостки. В философских комедиях местом действия служили утопические острова, становясь элементом сценического пространства[855].

Просвещение не включают в число эпох, тексты которых углублены в мифопоэтическую традицию, насыщены символикой, различными кодами, поэтическими тропами и т. п. (к таким эпохам относят древность, Средневековье, барокко, романтизм, авангард).

Жан Антуан Ватто. Отплытие на остров Киферу. 1721

Человек той эпохи воображал себе мир менее сложным, чем ранее, а пути решения проблем – более ясными, предпочтение «оказывалось простым схемам идей»[856] (с. 233). Однако театральность создавала особую ауру, в которой рациональность, дидактика и нравоучительность частично утрачивали свой ригоризм, а ученость – сухость. Это позволяло с успехом следовать античному принципу – «просвещать, развлекая».

Театрализация способствовала усилению развлекательного начала в культуре, а также превращению эпохи Просвещения в галантный век, она придала публичность различным сферам, остававшимся ранее приватным делом. Теперь философ, прелат были не затворниками, а завсегдатаями салонов. Просвещение ориентировалось на зрителя, читателя, каждого гражданина, поэтому всем видам деятельности была необходима публичность, зрелищность (IV.1). Требование разнообразия (vari?t?), как уже отмечалось, стало одним из главных эстетических постулатов.

Пышная, подавлявшая человека грандиозная театральность барокко была рассчитана на людскую массу, участвовавшую в церковной службе или религиозной процессии, а конкретный человек оказывался актером с короткой ролью в Театре мира (одна из наиболее разработанных тогда торжественных «постановок» – pompa funebris[857]). Изящная театральность XVIII в. способствовала культивированию эмоциональной сферы и форм общения (soсiabilit?), адресовалась индивиду, ей соответствовал и камерные масштабы частной жизни. Этого не знали праздники Людовика XIV. Заложенный в человеке инстинкт преображения отвечал Просвещению как эпохе, стремившейся к преобразованиям. Театральность соединяла ее стилевую, жанровую, тематическую многоголосицу в единое целое. Рококо придало европейской культуре тот тип театральности, который стал знаком галантного Века философов. Она осталась одним из наиболее привлекательных свойств культуры XVIII в. Заключая в себе эстетическое начало, театрализация проявилась в облике особо моделируемой окружающей среды, в ментальности, поведении человека как частного и общественного лица, в личностных образцах.

Жермен Боффран, Шарль Жозеф Натуар. Отель Субиз. 1735–1740 гг.

Этому благоприятствовала настроенность эпохи на праздник, она изобрела новые, особые, празднества – галантные и сельские, f?tes galantes и f?tes champ?tre [IV.4; c. 254, 334]. Не связанные с каким-либо событием, а в большинстве случаев и с конкретной действительностью, хотя изображаемые в картинах, а также инсценируемые в театре, они становились частью повседневной жизни избранных, чаще как состояние сознания. Создателем «театра» галантных развлечений в живописи был Ж.А. Ватто. Академия художеств дала ему особое звание – painter f?tes galantes, так как то, что он изображал в своих картинах, не укладывалось в принятую академическую классификацию жанров.

F?tes galantes как паратеатральное явление – далекие преемники куртуазной театральности французской рыцарской культуры, непосредственно восходящие к пасторальным и прециозным мотивам культуры XVII в. Их театрализованный виртуальный мир был связан с мифологизированным топосом Цитеры – острова Венеры (с. 138). В результате театральность прониклась не только гедонизмом, но и эротическими мотивами, участвуя в творении еще одного признака своего времени. Однако она оказалась способной на большее, добавив к оптимизму Просвещения немного ностальгии, которая всегда присутствует в пассеистских концептах, каким был актуализированный миф Аркадии. С ней связана пастораль как «общекультурный идеал», который воплотился в различных видах искусства.

В карнавальной культуре театральное преображение было полным, хотя и временным, рассчитанным только на дни карнавала, и не имело дальнейших практических последствий. «В сущности, это – сама жизнь, но оформленная особым игровым образом»[858], – писал Бахтин о днях карнавала. В эпоху Просвещения перевертывание ролей, подобное ренессансному празднику-карнавалу, не происходило, театрализация не ограничивалась особым временем, накладывая постоянный отпечаток на всю окружающую действительность, становясь стилем жизни и знаком эпохи в целом.

Прежде всего театральность манер и костюма людей XVIII в. заставляла человека следующего века снисходительно усмехаться, встречаясь с ними. Эти знаки галантного века «ныне» казались смешными. Романтизм нес новые формы театрализации, которых, в свою очередь, не признавали люди старшего поколения, считая экстравагантными. Романтикам принадлежала и новая идея синтеза искусств как их внутреннего общения (correspondаnce des arts). В этом они опирались на наследие барокко. Его принципы, маргинально сохранясь до конца XVIII в., во времени почти сомкнулись с романтизмом. Однако разрыв существовал. Романтики обращались не к эпигонам барокко, а к создателям его основополагающих форм, и были отделены от них эпохой Просвещения. Пройдя школу у просветителей, они оказались их талантливыми, но не очень благодарными учениками и через головы непосредственных предшественников обратились к традициям XVII в. Как писал Кассирер, «романтизм связан с… [Просвещением] и глубочайшим образом у него в долгу»[859].

Иван Вишняков. Портрет Сарры Фермор. Около 1750

Рококо

Оба охарактеризованных выше основных пути синтеза – как единения искусств и как доминации одного синтезирующего свойства (в данном случае театральности) – в высокой, а в чем-то и непревзойденной степени были присущи барокко. Соединившись, они позволили визуально представить космическую всеохватность барочной модели мира. На рубеже ХVII–XVIII вв. слияние пластических искусств достигло крайнего иллюзионизма вследствие виртуозной имитации одних искусств средствами других. Вовлеченные «в процесс плавки единой пространственно-пластической формы… [они] в значительной мере утратили свою независимость»[860], а часть «художественной энергии» отдали самой жизни (Л.А. Софронова).

В этой кризисной ситуации возник круг явлений, обобщенных позднее понятием рококо[861]. Оно оказалось самым игровым стилем в европейской культуре, было театрально по сути и противопоставило монументальности и серьезности барокко камерные и в некотором смысле «облегченные» формы рефлексии и способные выражения. Выйдя из барокко, рококо восприняло его способность к театрализации бытового и художественного пространства, придав ей изящество и открыто игровой, вплоть до кокетливости, характер. Рококо стало проводником театральных импульсов в культуре Просвещения, а тем самым и синтезирующих тенденций, также обладая еще унаследованной от барокко визуально-пластической цельностью архитектурных и изобразительных форм.

За рококо по разным причинам далеко не сразу утвердилось самостоятельное место в истории искусства. Вслед за Г. Вёльфлиным его рассматривали как позднее барокко. Лишь Г. Зедльмайр придал рококо независимый статус. Различно описывалось соотношение рококо с Просвещением – в качестве его стилевого выражения или стиля, противостоящего ему. Э. Эрматингер определил рококо как форму жизни (Lebensform), а Просвещение – как форму мышления (Denkform)[862], А.Д. Михайлов наиболее полно охарактеризовал рококо как стиль эпохи[863].

Именно Франция, где цивилизация в формах «старого порядка» достигла наиболее культивированных форм, а не Англия, куда все, начиная с Вольтера, ездили за примерами лучшей организации государственных институтов, стала местом рождения этого аутентичного стиля XVIII в. Во Франции он получил наиболее чистые формы. В контексте французских художественных процессов и французской ментальности рококо легче отделилось от барокко, которое в XVII в. сдерживалось здесь рационализмом и классицизмом. В искусстве земель, находившихся в орбите итальянских влияний, как баварские, даже собственно рокайльные постройки, подобные базилике в Оттобойрне, росписи, как в Azankirche в Мюнхене, оказывались по-барочному напряженными и переполненными. Барокко в разных проявлениях доживало очень долго, не одновременно завершившись в каждой из культур, что заняло б?льшую часть эпохи Просвещения.

В XVIII в. французский рационализм, претерпев большие изменения со времени Декарта, соединился с английским сенсуализмом. В этой атмосфере развилось рококо. В отличие от барокко с его антитетическими, часто трагичными концептами, отразившими метания человека, ищущего и не находящего абсолюта, новый стиль проникся гедонизмом и эпикурейством, участвуя в обновлении жизни после ханжества и общего застоя, которыми отмечены последние годы правления Людовика ХIV. Можно понять мотивы беспрецедентного в истории французского придворного этикета поступка Петра I, когда он против воли больной мадам Ментенон ворвался к ней в спальню, чтобы узреть источник этого «государственного» ханжества. Французская аристократия в период регентства столь же резко нарушала принятые нормы, хотя соблюдала светские приличия. Свобода морали трактовалась как свобода духа и от государственного, и от церковного давления.

Важнейшей функцией рококо стала эстетизация жизни. Этот стиль разлился по всему телу культуры и жизненному пространству, с чем связана его структурная неоформленность, затрудненность кодификации. Рококо была не столько свойственна неуловимость поэтики, как это иногда представляется, – вполне очевидны, в особенности, такие ее основания, как многообразие, чувственная красота, культивированная естественность, деликатность, грация, роль вкуса как выразителя эстетического суждения, культ явлений, обозначаемых понятием l’esprit в его многообразных значениях (c. 369). Одним из этих оснований был сам принцип неуловимого, je ne sais quoi[864].

Излюбленным предметом рококо служило зеркало, предназначенное для того, чтобы визуально создавать иллюзию двойственности мира (с. 172).

К тому времени это особенное стекло в «высокой культуре» потеряло свои многочисленные символические свойства, зато стало более доступно как предмет благодаря изобретению французами техники отливки, заменившей более дорогостоящую выдувную. В результате могла возникнуть Зеркальная галерея версальского Большого дворца, а в XVIII в. – весьма многочисленные зеркальные интерьеры рококо. Образцом для них служил отель Субиз, декорированный Ж. Боффраном и Ш.-Ж. Натуаром (1735–1740); где огромные зеркала и французские окна создавали пространство с капризно ускользающими очертаниями полное света, движения и отраженной зелени сада. Зеркальный бальный зал стал центральным помещением Царскосельского дворца (Ф.Б. Растрелли). В садах роль зеркала играли водоемы. Если барокко любило каскады, фонтаны и заключенные в стены каналы, то в естественных садах появились колышущиеся от ветра воды свободных, естественных очертаний. Отражавшаяся в них растительность создавала ощущение зыбкости мира (с. 206–207).

Окказиональность архитектуры и поэзии, творчества в целом, характерная для XVIII в.[865], свидетельствовала о стремлении использовать весь опыт цивилизации для придания красоты каждому моменту жизни и в целом миру, разрывы которого так ясно обнаружились в предшествующую эпоху. Окказиональность отражала также заинтересованность актуальностью, новизной.

Тем не менее XVIII век в целом не может быть представлен только как эпоха рококо, этот стиль не был и антитезой Просвещению, он служил одной из главных стилевых составляющих той эпохи (преобладание рококо в европейской культуре традиционно определяется 1715–1774 гг. – временем правления Людовика XV). Даже Дидро, будучи противником этого стиля, излагал свои мысли с изяществом и пикантностью: «Природа напоминает женщину, которая любит переодеваться, – ее различные наряды, скрывающие то одну, то другую часть тела, дают надежду настойчивым поклонникам когда-нибудь узнать ее всю»[866], – эти приемы стали характерны и для композиции естественного сада. Нужно, «чтобы одно место, колико можно, прикрывало другое»[867], – более скромно учил садоводов способам заинтриговать посетителя А.Т. Болотов (о садах рококо см. с. 177–181). Фривольность в памфлетах того времени могла доходить до крайности, что повышало их действенность[868]. Не столько фривольностью, сколько натурализмом отличались описания живописных произведений, сделанные Н.А. Львовым во время поездки в Италию. Вместе с тем сохранилось и его наивно трогательное стихотворение, адресованное жене[869]. Рокайльные следы несли игривые гравюры и рисунки времени Французской революции (гравюра «Ah, ?a ira, ?a ira»).

Если изысканные формы рококо смыкались с ментальностью l’ancien r?gime, то его либертинизм размывал традиционные устои общественного устройства. Предчувствие конца исторической мегаэпохи, восходившей к Средневековью, уже при рождении рококо окрасило его в пассеистские тона. Только при помощи театра Просвещение могло представить мир счастливым и легкомысленным.

«Повторение пройденного» в середине следующего века в виде так называемого второго рококо (его символом стал внедренный во Франции англичанином Ч.Ф. Вортом кринолин) не имело очарования своего прототипа. Однако эта реставрация стиля была более успешной, чем реставрация империи (правление императора Наполеона III. 1852–1870). Если в XVIII в. рококо служило знаком новизны, то неорококо напоминало о традиции, о связи времен, как в гатчинских интерьерах Александра II и многих европейских замках и дворцах, реставрируемых или перестраиваемых в то время. Это был историзирующий стиль. Русская культура обязана ему «Вариациями на тему рококо» Чайковского, а также аркадийскими аллюзиями в грустно элегическом романсе Полины и более светлом пасторальном дуэте из «Пиковой дамы». Такого рода вставные номера, этот «театр в театре», связывали настоящее и прошлое. Иначе отреагировал на неорококо Бодлер, обратившись к мотиву Цитеры (с. 000). В ностальгическом ключе вспоминали о «первом» рококо поэзия и живопись конца XIX – начала ХХ в.

Игровой характер рококо определил его тяготение к малым формам, придав им некую игрушечность. Как драгоценные безделушки воспринимались не только ювелирные изделия, фарфор (в особенности китайский), но и садовые постройки и даже сады нового типа в целом. Первые из них действительно были миниатюрными – их создатели еще не мыслили (а часто практически не располагали) большими пространствами. Таким был Чизвик лорда Берлингтона, Твикенхем А. Поупа. Сады получали названия Mon Bijou, Bagatelle, подчеркивавшие их миниатюрность и интимно-игровое отношение к ним. Об этом же говорили ласкательные названия, как Moulin Joli (ил. c. 258). Миниатюрность ценилась во всем, в том числе в женской красоте (маленькая ножка). Это способствовало распространению рисунка, малых литературных жанров. Хотя камерная музыка как разновидность сложилась уже в XVI–XVII вв., лишь теперь она обособилась от церковной, благодаря чему окончательно оформилась ее специфика. «Камерная музыка требует более оживления и свободы, чем церковный стиль», по словам И.И. Кванца, придворного флейтиста Фридриха II и музыкального теоретика.

Для мировосприятия рококо была характерна некоторая отстраненность, иронический взгляд на мир. Персонажи рококо не обладали простодушием и наивностью аркадийских пастухов и пастушек. Простая жизнь, подобно естественной природе, должна была быть облагороженной. Следование природе приняло изощренную форму, посредством которой стремились к простоте и непосредственности. По словам В.Я. Курбатова, до этого никому не приходило в голову воспроизводить естественную природу искусственно. Вместе с галлизацией и галломанией рококо распространилось по Европе. Под эгидой этого стиля еще в рамках регулярности зарождался естественный сад (c. 177–178). Он был игровой концепцией, в его основе лежал принцип имитации естественной природы и иллюзия, что цель достижима и даже уже достигнута. Создателем и обитателем этого сада был человек играющий (он же естественный).

Бытование рококо в России имело многие особенности, начиная с того обстоятельства, что его очень рано привезли сюда французы, как Н. Пино из окружения А. Леблона, который сам не был склонен следовать тяжелым формам барокко и в постройках, и в оформлении садов (с. 110, 180). Однако эта линия не получила продолжения до середины века[870]. Ее заняло царствование Елизаветы Петровны, отмеченное распространением рококо, хотя как стиль жизни оно противоречило сущности самодержавного правления. Об их неразрешимом конфликте говорят такие детали, как явка по принуждению на многочисленные придворные маскарады, части нарядов, отрезанные по распоряжению императрицы, чтобы придворные не облачились в них повторно (об этом неодобрительно сообщила в «Записках» Екатерина II). Лишь Ф.Б. Растрелли удалось органично соединить в своих произведениях царственную помпезность и рокайльную орнаментацию. Она украшала барочный по размаху огромный Большой дворец в Царском селе и пространные партеры его садов.

В это время популярность приобрел итальянец П.А. Ротари. Запечатленные им бесконечные женские головки, весьма статичные в выражении, были лишены флера театральности и неуловимости, а потому не вполне рокайльны. О скрытом внутреннем конфликте свидетельствовал легкий цветочный узор, который покрывал застывшие складки одежды, оттеняя грацию и хрупкость девочки в портрете Сарры Фермор работы И.Я. Вишнякова (1749) (ил. с. 326). Примиренность рококо с парсунной традицией можно обнаружить у И.П. Аргунова. Юные смольнянки Д.Г. Левицкого, уже одухотворенные, однако даже в театральных костюмах не всегда способны забыть привитые им сковывающие нормы; наконец, казалось бы, трудно совместимы по духу были естественный сад с его идейной программой и издержки крепостничества в усадьбе, хотя в практике вполне уживавшиеся в ней. Обитательницами этого сада, наиболее соответствующими ему, могли бы стать модели Ф.С. Рокотова с их неуловимыми полуулыбками. Однако на прогулке в саду была запечатлена только императрица, представшая в написанном в рост портрете В.Л. Боровиковского с величавой простотой просвещенной монархини (Екатерина II в Царскосельском парке. 1794. ГТГ).

Якоб Прандтауер, Йозеф Мунген наст. Аббатство Мельк. Алтарная часть собора. 1702–1736

К достопримечательностям бытия рококо в России, порожденным конкретной ситуацией будущего Петра III[871], можно отнести построенную им в Ораниенбауме крепость Петерштадт, по-игрушечному миниатюрную и с рокайльным дворцом (c. 181). Не очень воинственным, хотя на вздыбленном коне и на фоне воинских приготовлений, Петр Федорович был представлен Г.-Х. Гроотом (1753). Этот мастер создал целую галерею рокайльных портретов, среди которых и изображение Елизаветы Петровны в черном домино с маской в руках и портрет юной Екатерины Алексеевны в охотничьем костюме, их же конные портреты.

Рококо всегда имело неустойчивую моральную репутацию. Поэтому среди произведений барокко, а не рококо значится австрийская Штифткирхе аббатства Мельк (результат перестройки 1702–1736), где синтез искусств оказался столь подчинен декоративным задачам, что придал интерьеру вид роскошного театрального зала, а галереи второго этажа приобрели вид театральных лож. Однако монастырской постройке не пристало быть «в стиле рококо», хотя именно в этом стиле возникли многие выдающиеся церковные здания, как варшавский костел визитанток (Кароль Бай. 1728–1761), уже упомянутое баварское аббатство Оттобойрен с его знаменитой базиликой (1737–1766). К «дрезденскому барокко» относят Hofkirche, построенную Гаэтано Кьявери (1739–1755). По-барочному масштабная вследствие особых обстоятельств[872], она отличается дробными членениями архитектурной массы, украшена рокайльной балюстрадой с семьюдесятью восьмью фигурами святых, а в интерьере рокайльным органом во французской традиции.

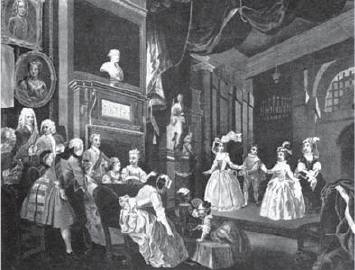

Уильям Хогарт. Сцена из пьесы «Индейский император, или завоевание Мексики». 1767

В 1747 г. И.С. Бах принимал в Потсдаме почести от Фридриха II, это была последняя дань, принесенная эпохе барокко и ее великому мастеру. Композитор спустя некоторое время ответил королю «Музыкальным приношением» (Musikalischen Opfer), применив в этом многочастном вариационном сочинении самые изощренные и даже загадочные формулы композиторского мастерства. Среди них были шестиголосная фуга, а также так называемый ракоход – обратное зеркальное движение звукоряда как элемент музыкальной симметрии, благодаря которой музыка органично включалась в барочный синтез искусств. В основе сочинения лежала тема, предложенная королем во время встречи (о чем Бах в виде акростиха напоминал в посвящении Фридриху II). Король старался придать теме барочный характер, что было весьма куртуазно. Сам он в это время был увлечен рококо и принимал деятельное участие в создании летней резиденции Сан-Суси, благодаря чему появилось особое понятие фридрицианское рококо[873]. Рококо, как и барокко склонное к метаморфозам, было вариативным стилем и имело ответвления, получившие позднее пейоративные, как первоначально и сам стиль, названия – Zopfstil или Per?ckstil (от нем. – косичка, парик).

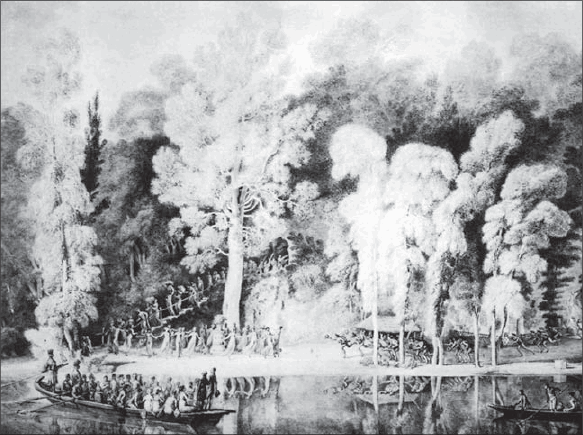

Жан Пьер Норблен. Нимфы и сатиры. Представление в Пулавах. Сепия 1803

Культура XVIII в. вопреки провозглашаемому ею универсализму не обладала ни характерным для барокко стремлением «к слиянию с целым»[874], ни тягой к слиянию в целое. Просвещение хотело освободиться от всех форм господства, в том числе стилевых, поэтому Век философов оказался отмечен стилевым плюрализмом и смог сформировать такой легкий и даже легкомысленный, по сравнению с тяжелым барокко, некодифицированный, хотя обладающий своей эстетикой стиль, как рококо, живущий по законам театра и согласно им представляющий жизнь.

К концу века неоклассицизм также продемонстрировал свой тип театрализации, о чем свидетельствовало раннее полотно Ж.Л. Давида Смерть Сенеки (1773. Пти Пале; ил. с. 320), а также более позднее, уже очищенное от барочных призвуков – «Смерть Сократа» (1787. Музей Метрополитен). Под классицистским влиянием изменился стиль жизненной и театральной игры. Давид стал художником и революции, и Наполеона как императора, который брал уроки у Тальма (дебютировал в 1787 г.). «Тальма, Тальма! Я еще не знал тебя, не знал, до какого совершенства довел ты мимику!.. ты вселил в нее римское чувство, ты заставил меня постигнуть величие Корнеля», – писал А.И. Тургенев о постановке «Цинны» в Theatre Fran?ais[875].

Театральность классицизма была следствием иного понимания синтеза искусств, чем в рококо. Теоретики классицизма рассматривали его прежде всего в духе горацианской формулы ut pictura poesis (или в формулировке, приписываемой Симониду – «Поэзия есть говорящая живопись, а живопись – молчащая поэзия»). Ж.Б. Дюбо в «Критическом размышлении о литературе и живописи» (1719) задавался вопросом относительно всех видов творчества – «что полезного для себя могут они позаимствовать из других областей Искусств»[876]. Е. Лессинг же выяснял их специфику («Лаокоон». 1766). Гёте, обеспокоенный ее ослаблением, писал в 1798 г.: «Искусства… друг другу родственны. Мы наблюдаем у них известное взаимное тяготение и даже тенденцию к растворению одного в другом; но в том-то и заключается долг, заслуга и достоинство истинного художника, что он должен уметь проводить границу между той областью искусства, в которой он работает, и всеми остальными, должен уметь воздвигать любое искусство… на собственной основе и по мере возможности изолировать каждую художественную область»[877].

Такое требование, оберегавшее специфику искусств на фоне унаследованных от барокко «обманок», не было характерно для рококо, противореча также общим тенденциям той открытой эпохи, склонной к снятию разнородных границ и барьеров. Духу Просвещения отвечал сам принцип игры с границами, как в естественном парке с его маскируемым ограждением. Эпохе, стремившейся к преобразованиям, в том числе самого человека, соответствовал заложенный в нем инстинкт преображения.

Театр как таковой и театрализация

В эпоху Просвещения большие изменения произошли в самом театре. Он складывался из нескольких «театров», различно сочетавшихся в разных странах, – это ярмарочный, профессиональный (отечественные и иностранные труппы), соmmedia dell’arte, кукольный, оперный, любительский театры (домашний и th?atre de la soci?t?). XVIII век стал временем создания наряду с частными театрами (в том числе публичными) государственных национальных театров или борьбы за них (первый в Копенгагене в 1722 г., 1756 Петербург, 1765 Варшава, 1776 Вена)[878]. Разновидностью театрализованных зрелищ служили праздники, светские и церковные[879]. Это были не виртуальные f?tes gallants, они действительно происходили в городе и усадьбе, в отличие от тех, также четко отделяясь от повседневной жизни (с. 325). В России праздники как зрелище частично компенсировали позднее распространение собственно театра. В оформлении праздника соединялись разные искусства, он служил им рамой, но осуществлялся их синтез посредством театрализации. Как и праздник, она помогала адаптировать новые знаки национальной идентичности, появившиеся в петровское время со сменой стиля жизни, ее визуального оформления, чему пример ассамблеи.

Праздник не только веселье. Для праздника характерна «связь с высшими целями человеческого существования», «моменты смерти и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении. Именно эти моменты – в конкретных формах определенных праздников – и создавали специфическую праздничность праздника»[880]. Массовый «театр зрелищ» выглядел по-особому, когда народ собирался на какую-либо экзекуцию, казнь. Театрализовалось все, начиная с оповещения: глашатаи ходили по улицам с барабаном и громогласно зачитывали указ о предстоящем «позорище», священники делали это в церквях перед службой. Знатным горожанам оказывали честь и оповещали «через полицию». Согласно И.И. Дмитриеву, в день казни Пугачева все пространство Болотной площади, «все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок»[881]. «Да как это, братец, уезжаешь ты от такого праздника, к которому люди пешком ходят?» – таким вопросом на московской заставе приятель остановил Болотова, направлявшегося к себе в усадьбу. После этого они двинулись к месту казни и, «протеснившись сквозь толпу господ, [смогли] пробраться к самому эшафоту», чтобы иметь «наивыгоднейшее и самое лучшее место для смотрения»[882]. В своей деревне Болотов добился «волшебного», по его словам, результата, устроив публичное театрализованное наказание воров[883]. Во Франции в годы якобинской диктатуры казни стали спектаклем-сериалом.

Прием в масонскую ложу. Гравюра

Если в связи с праздниками вся усадьба превращалась в массовый театр, то в другое время с большей или меньшей степенью регулярности функционировал домашний театр[884]. Он соединял традиционные формы народного театра и любительство, располагаясь на пограничье с городской культурой, как и усадебная культура в целом. Усадьба с ее садом была и раем, и частью крепостного мира, а усадебный театр – прежде всего крепостным театром. Это, однако, не помешало, чтобы «амуры и зефиры», до того, как бывали распроданы, «приносили посильные жертвы богиням искусства» (М.И. Пыляев) и создавали на усадебной сцене мир красоты. Вместе с тем в усадебном театре, где все его устройство порой вполне соответствовало просвещенной эпохе, возникали особого рода «преображения», прежде всего самого актера, который еще не был выделен из мира вещей. Поэтому в крепостном театре существовал слишком большой зазор между быть и казаться, выходивший за пределы театральной условности и трагичный для актера.

Театрализуя жизнь, другие искусства, сам театр в XVIII в. становился более «театрален», претерпевая «процессы как бы сгущения, концентрации собственного существа»[885]. Его приемом являлся «театр в театре», по сюжету часто предполагалась своего рода вторичная игра, когда персонаж (вынужденно или добровольно, из благородства или со злым умыслом) оказывался в чужой роли. Тем самым зрителю демонстрировалась возможность ролевого поведения, действительно распространившегося в тогдашней жизни[886]. Возникала и особая «игра в игре» – актеру рекомендовалось играть «будто бы» что-то происходило на самом деле, как отмечалось в авторских ремарках[887]. Подобное «будто бы» выступало общим свойством поведения и чувствования в ту эпоху, когда театрализовались даже обмороки. Согласно Пыляеву, «были обмороки Дидоны, капризы Медеи, спазмы Нины, вопёры Омфалы»[888].

Благодаря театру успешно реализовывалась дидактическая программа просветителей, формируя определенное отношение к миру. В самом театре, его структуре усматривали жизнестроительные принципы: «Спектакль подобен хорошо организованному обществу, где каждый жертвует своими правами для блага всех и целого», – писал Дидро[889]. Мир по-прежнему виделся как театр, однако сам театр изменился: в барочном Театре мира роли распределял Бог, появлявшийся на реальной сцене как Deus ex machina. В эпоху Просвещения авторами пьес выступали философы-просветители, активно используя сцену в актуальных полемиках. В отличие от мистериального театра барокко, который показывал трагическое противостояние земли и неба «не столько на сцене, сколько самой сценой» (она строилась как трехъярусная – земля, небо и преисподняя)[890], в XVIII в. там был представлен окружающий земной мир, именно здесь репрезентировались моральные проблемы эпохи, справедливо и счастливо разрешаясь. Дидро утверждал, что «в обществе не происходит ничего такого, что не могло бы произойти и на сцене»[891].

Театр среди искусств

Людям XVIII века была свойственна театральная склонность к переодеваниям, маскарадам, мистификациям (последние сделались также литературным приемом, а авторы часто приписывали свои сочинения вымышленным лицам[892]). Портрет, живописный или словесный, был не только исповедью, как у Руссо, но и маской[893]. Однако во всех случаях жизнь и искусство не совпадали – это был не сам человек, а его «сценическая» репрезентация. Портретированные выступали в мифологических одеждах, в костюмах исторических персонажей. В таких случаях было трудно отличить портретированную актрису от королевской модели. Так театрализация опосредованно утверждала просветительскую идею равенства.

«Взаимообмен» театра и живописи принимал различные формы. Добавление в групповые портреты различных аллегорических изображений, декоративного архитектурного антуража, мизансценное расположение фигур делало их трудно отличимыми от воспроизведения собственно театральных сцен. Так, полотно У. Хогарта «Индийский император, или Завоевание Мексики», представляющее сцену из пьесы Дж. Драйдена, которая была разыграна отпрысками английских аристократических семей, вместе с тем стало групповым портретом детей[894]. Не только в живописи, но и в исторической прозе, пасторальной поэзии текст порой непосредственно повторял театральный эпизод[895].

Франсуа Руссо. Маскарад в Боннском придворном театре. 1754

Хогарт пытался соединить историческую живопись и театр. Однако в XVII в. «высокий» пафос барочной театральности действительно помогал появлению академической исторической живописи, легкий дух театральности XVIII в. уже не позволял убедительно продолжать эту линию. Поэтому художнику «не удавалось возвышенное» и ему выпало «проводить на покой „живопись“ минувших времен»[896]. Тот же тип театрализации способствовал успехам Хогарта в области жанра. Если голландская жанровая живопись XVII в. исходила из жизни и, даже обращаясь к гротескным сюжетам, оставалась серьезной, то жанровые полотна и гравюры Хогарта воспроизводили театрализованные сцены, открыто ориентированные на развлечение зрителя – театральность уже успевала преобразить саму жизнь, прежде чем художник брался за кисть или резец, чтобы ее изобразить.

Так называемые святые беседы кватроченто (sacre conversatione) были безмолвны, в XVIII в. появились разговорные портреты, разговорные картины, в которых портретируемые изображались во время разговора, тем самым в живопись вносилась речь[897] (с. 293). У Хогарта бытовые сцены всегда полны не только движением, но и шумом разговоров, и даже криками, и пререканиями. В XVIII в. популярны стали так называемые живые картины, представлявшие в лицах живописные полотна. Они превратились в популярный жанр, их охотно ставили в домашнем театре, а иногда хозяева развлекали ими гостей во время прогулки по парку, где они могли неожиданно предстать за поворотом тропинки, как это бывало у Изабелы Чарторыской в Пулавах. Однако по гравюрам Хогарта был поставлен и целый спектакль в театре Дрюри Лейн (позднее Гаррик там играл «Короля Лира») – это пантомима по циклу гравюр «История шлюхи» (1733). Очень вероятно, что на сцену оказались перенесены не только персонажи, но и вид интерьеров, в которых они изображены. Другой цикл Хогарта И. Стравинский заставил зазвучать, написав оперу на сюжеты «Истории распутника» (1951).

Клермонт. Зеленый амфитеатр. Гравюра. XVIII в.

Именно театр, в первую очередь, определил особенности произведений этого английского художника (хотя можно говорить и об их литературности, перегруженности композиций сюжетными мотивами, а также иллюстративности). Неслучайны такие театральные особенности циклов Хогарта, как присущая им развивающаяся в лицах драматургия сюжета, разделение этого «графического спектакля» на «картины» – так художник называл отдельные листы, уподобляя их частям театрального действия.

Именно Хогарту принадлежит автопортретное полотно «Художник, пишущий музу Комедии» (1758. Национальная портретная галерея. Лондон). Несомненно, Талия как опекунка театра была главной вдохновительницей и его блестящих карикатур, и мало удавшихся академических композиций.

Тесные связи Хогарта с театром, вплоть до дружбы и совместного участия с Гарриком в любительском спектакле (1741), с одной стороны, а с другой – его зоркость, способность схватывать жизненные реалии, в частности жест, мимику (особенно в карикатуре), сделали гравюры и полотна этого мастера документом актерской игры и построения мизансцен в театре того времени, что относится и к декорациям. В первую очередь об этом говорят именно его графические циклы, а не полотно «Дэвид Гаррик в роли Ричарда III» искусственно театрализованное (1745. Художественная галерея Уокера. Ливерпуль).

С театром соединялась музыка – она должна была соответствовать инновациям, происходившим прежде всего на комической сцене[898]. К XVIII в. относится реформа балета, осуществленная Ж.Ж. Новерром, который превратил его в «театр действия», выявив синкретические возможности танца. В быту он стал элементом театрализации. Портретируемым часто придавались танцевальные позы, благодаря чему в парадных портретах даже государственных мужей возникала атмосфера театра и игры. Но танец служил и символом легких развлечений, как в цикле Хогарта «История распутника».

Зыгмунт Фогель. Лазенки. Амфитеатр. Около 1800 г.

Сам танец, еще не разделившись в полной мере на сценический и бытовой, в ту эпоху стал более танцевальным, как менует, аллеманда, недавно появившийся вальс. Стравинский считал, что вся музыка XVIII в. в известном смысле танцевальна. Это был признак эпохи в целом. Не случайно ее завершил «танцующий», по выражению Ш. де Линя, Венский конгресс. Вслед за этим принцем Гонкуры так назвали весь XVIII век. В то время большинство музыкальных произведений, если они не были заказаны каким-либо театром, писалось для быта. Концертной сцены в широком и узком значении не существовало, музыкант располагался среди кресел, свободно расставленных в залах дворцов, а капельмейстер-дирижер, он же композитор, стоял к публике лицом – не она приходила на концерт, а музыкант приходил к ней «в дом» или был одним из слуг (спиной к слушателям, как полагают, первым повернулся Вагнер). Пока в XIX в. не возникли филармонические залы, билеты продавали на концерты в таком-то доме, о чем сообщала пресса.

В архитектуре XVIII в. театрализация проявлялась в различных стилевых вариантах. Еще барочная зрелищность отличала роскошные лестничные марши резиденции архиепископа в Вюрцбурге (И.Б. Нейман и Дж. Б. Тьеполо. 1734–1753). Подчинив композицию декоративно-репрезентативным целями, Дж. Вуды, Старший и Младший, создали в Бате в качестве главного градостроительного элемента классицистическое подобие монументального театрального задника, который соединил в цельную серповидную композицию жилые помещения и скрыл их функциональное членение (Королевский кресчент. 1767–1775). Богатая декорация украсила постройки рококо. Если во французском отеле Субиз она оказалась спрятана, как в шкатулку, то фридрицианское рококо вынесло ее также наружу (картинная галерея, дворец, китайский чайный домик, грот Нептуна в Сан-Суси. Г.В. Кнобельсдорф. 1745–1747). Доставшаяся от предшествующей эпохи анфиладность (в России она появилась в XVIII в. вместе с ордером, регулярностью и симметрией) благодаря расположению парадных комнат на внешней по отношению к ним оси позволяла смотреть на происходившее в них со стороны, воспринять как сцену из жизни.

Зрелищность была присуща неопалладианским виллам, распространившимся в Англии вместе с естественным парком. Относительно редких городских построек этого типа Честерфилд писал, что владельцам нужно бы купить земельный участок напротив таких сооружений, чтобы оттуда смотреть на них, не обязательно живя там. Однако неопалладианские виллы привились преимущественно в загородных резиденциях, где, как и постройки каждого типа, старательно вписывались в садовый ландшафт. Вид на дом расчищался, чтобы открыть его для взгляда издали, сбоку ограничив высокими деревьями-кулисами. Перед домом высаживался обширный зеленый ковер газона, служившего сценой для семейной жизни, которая происходила на фоне дома. Подобные виды пропагандировали гравюры.

Театр и сад

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава XII Распространение кабаков с 1552 года до начала XVIII века

Глава XII Распространение кабаков с 1552 года до начала XVIII века Мы видели, что около 1552 года во всём Московском царстве был один лишь большой царёв кабак, стоявший в Москве на Балчуге. Царь Фёдор будто бы велел сломать его и уничтожить, но это не помешало ему тотчас же по

Глава XVII Малороссия Корчмы в Малороссии с Хмельницкого и до XVIII века

Глава XVII Малороссия Корчмы в Малороссии с Хмельницкого и до XVIII века Со времени отделения южной Руси от северной в первой возникла, сложилась и окрепла совершенно новая жизнь, какой история ещё не встречала. Украина, несмотря на всю не- выработанность своего

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЕ МАНИИ В АНГЛИИ В КОНЦЕ XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЕ МАНИИ В АНГЛИИ В КОНЦЕ XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА Следующие две главы посвящены инвестиционным маниям конца XVIII – середины XIX века в Англии и США. Они связаны в основном с инвестициями в инфраструктурные проекты – каналы, «автомобильные» и железные дороги. В

Глава 22. Россия XVIII века

Глава 22. Россия XVIII века Засилие немцев в России в XVIII веке. ? Москва начала XVIII века. ? Армия XVIII века от Петра до Екатерины. ? Торговля. ? Церкви Вологды — украшение России. ? Российское изобилие. ? Поворот к пышности и изяществу. ? Перемена в генеалогии дворянства. ? Церковь и

Москва начала XVIII века

Москва начала XVIII века Де Невилль[211] говорит, что в конце XVII в. в Москве насчитывалось около 500 тысяч жителей. О Москве начала XVIII в. иностранцы пишут, что в ней никогда не было так много каменных строений, как в это время. Она была обширна и продолжала строиться.Условно можно

Архитектурный текст Петербурга XVIII века

Архитектурный текст Петербурга XVIII века Общее положение об усредненном в стилевом отношении облике раннего Петербурга не отменяет того, что отдельные предложения и абзацы его архитектурного текста были написаны с немецким акцентом, вполне ощутимым по сию пору. В первую

Глава 3. «Бертольдо» и его русский читатель XVIII века

Глава 3. «Бертольдо» и его русский читатель XVIII века Касательно содержания сей книжки можно сказать: содержание ея нравоучительное забавно <…> (Русский читатель о «Бертольдо»)[379] Неприлежныя читатели любят только читать скверный любовныя повести, а прилежныя

Австрийская литература XVIII века

Австрийская литература XVIII века Австрийская литература, как и вся культура, находилась в течение XVIII века в сложном положении. Ее специфические черты, постоянно осуществлявшееся в австрийской культуре единство искусств (их «синтез»), ее способность схватывать реальную

2.1. Музей как «форма жизни культуры»: современные формы презентации художественного творчества

2.1. Музей как «форма жизни культуры»: современные формы презентации художественного творчества Несмотря на все трансформации в области изобразительного творчества, одним из основных центров презентации искусства остается музей. Расширение границ художественного