Симметричность сюжета

Симметричность сюжета

Если мы вернемся к таблице А, то увидим, что четырнадцать глав, образующих сюжет, могут быть поделены на две части: действия одной части разворачиваются преимущественно ночью, действия другой – днем. Ночные эпизоды связаны с зыбким миром воспоминаний и сновидений: все переживается в состоянии эйфории, очарованности природой. Все идет неторопливо, описания полны праздничного ощущения и мелких подробностей. В дневной части Жерар описывает Валуа как декорацию, состоящую из искусственных руин, где те же самые места, которые он посетил раньше, воспринимаются трезвым взглядом и даже с некоторой досадой, количество пейзажных подробностей в их описании минимально.

Главы с четвертой по шестую, повествующие о том, что произошло после праздника, наполнены сказочными совпадениями, такими как появление лебедя и встреча с Сильвией, которая уже воплощает в себе прелести двух отвергнутых призраков. Жерар вступает в ночной лес (сообщница-луна, подобно свету рампы, озаряет скалы): вдалеке на темном фоне поблескивают пруды, воздух благоухает, на горизонте виднеются изящные средневековые развалины. В деревушке царит оживление, каморка, где Сильвия плетет кружево, дышит целомудрием, прогулка до дома тетушки – словно праздник цветов среди лютиков и колокольчиков, барвинков и наперстянок, оград и ручейков, которые молодые люди весело перепрыгивают. Ближе к истоку река Тева постепенно сужается, а потом превращается в озерцо на лугу с ирисами и гладиолусами. Что тут еще скажешь, Отис – воплощенная идиллия в духе семнадцатого века, воспевающая старые добрые времена.

Во втором путешествии (8–11 главы) Жерар приезжает, когда праздник уже закончился, цветы в волосах и на корсете Сильвии увядают, Тева начинает зацветать, на полях лежат стога сена, но они утратили былой пьянящий аромат. Если во время прошлого путешествия молодые люди весело перепрыгивали через ограды и ручьи, теперь им даже в голову не приходит пойти полями.

Жерар отправляется в дом дяди, не описывая подробно свой путь. Дом заброшен, собака умерла, сад одичал. Герой идет в Эрменонвиль, но птички почему-то не поют, дорожные указатели читаются с трудом. Перед ним показываются развалины храма Философии, лавры исчезли, а на искусственном пруду у башни Габриели “вскипает пена, жужжат насекомые”.

Воздух пропитан “предательскими испарениями”, впереди – Пустыня с “ее пыльным песчаником”, все грустно и одиноко. Когда Жерар оказывается в комнате Сильвии, он замечает, что канарейки заменили славок, новая и изысканная мебель – старую. Сама Сильвия больше не стучит весело своими коклюшками, а ловко управляется с “инструментом”; тетушка умерла. Прогулка до Шаалиса – теперь не самозабвенная беготня по лугам, а степенное шествие на ослике, во время которого герои не цветочки собирают, а с негласной опаской соревнуются в образованности. Ближе к монастырю Сен-С. приходится смотреть под ноги, потому что в траве вьются коварные ручейки.

Когда наконец в четырнадцатой главе Жерар возвращается в те же самые места, он не видит там даже лесов, Шаалис в процессе реставрации, “пруды, устроенные ценою огромных затрат, тщетно расстилают безжизненные воды, к которым больше не снисходят лебеди”, прямой дороги до Эрменонвиля нет, а пространство превратилось в бессмысленный лабиринт.

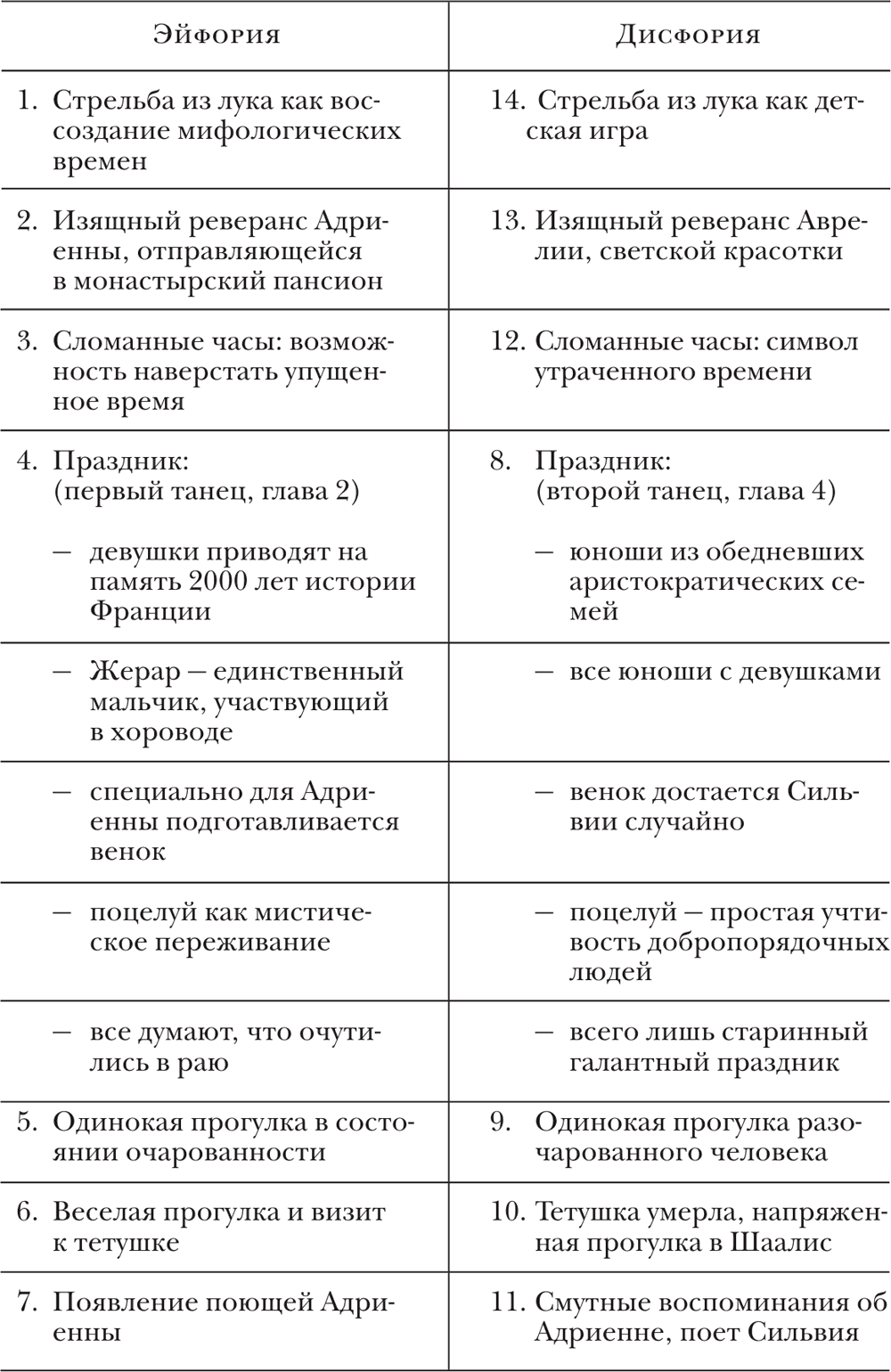

Поиск симметрий можно продолжать до бесконечности, чем многие исследователи и занимались, так как разные главы почти зеркально отображают друг друга (например, первая и последняя, вторая и тринадцатая и так далее, хотя эта симметрия не следует строго математическим правилам). Вот наиболее очевидные примеры.

На самом деле тревожная глава Шаалиса разрушает симметрию и отделяет первые шесть глав от остальных семи. С одной стороны, в седьмой главе обнаруживается противопоставление четвертой главе: аристократическая месса и народный праздник на острове (на сцене нет молодых людей, Жерар и брат Сильвии проскальзывают туда как непрошеные гости), закрытое пространство собора и открытое – Киферы, апокалиптическое пение Адриенны-монахини и милое пение Адриенны-девочки, похоронная процессия и любовные песни, одержимость Адриенной и новое завоевание Сильвии…

В этой главе также появляются и смутные намеки на мотивы других глав. Без всякой явной причины в ней возникают сцены со стрельбой из лука, часы, постановочный танец, корона из позолоченного картона и, прежде всего, лебедь. Многие исследователи полагают, что это не просто герб, выгравированный или вылепленный, который обозначает, согласно геральдической символике, служение, но настоящий лебедь, распятый на двери. Мне подобное утверждение кажется преувеличением, хотя во сне все возможно. Но в любом случае этот лебедь находится на полпути между двумя другими лебедями: живым и здравствующим из четвертой главы и исчезнувшим навеки – из четырнадцатой.

Выше уже говорилось о приемах снижения, но необязательно находить симметрию, чтобы выявить их: противопоставления действуют почти без ведома читателя, повторное упоминание какого-либо мотива вызывает чувство дежавю, но вместе с тем и ощущение, будто в виденной нами прежде картине недостает каких-то деталей.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ЧТО СЛУЖИТ ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ СЮЖЕТА?

ЧТО СЛУЖИТ ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ СЮЖЕТА? Живое восприятие пьесы, как и романа или, скажем, музыкального произведения, — это поток наших переживаний, который то медленно течет по широкому руслу, то мчится подобно горной речке в теснине, то плавно струится, то кипит и

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ ПРОТИВ СЮЖЕТА

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ ПРОТИВ СЮЖЕТА Одних раздражает жизнь, других — искусство. Раздражение и тех и других проявляется в предубеждении против сюжета. Грубый, сырой материал сюжета раздражает своей неотшлифованностью. Законченный сюжет раздражает отсутствием простоты,

Из главы «функции авантюрного сюжета в произведениях Достоевского»

Из главы «функции авантюрного сюжета в произведениях Достоевского» Сюжет у Достоевского совершенно лишен каких бы то ни было завершающих функций. Его цель — ставить человека в различные положения, раскрывающие и провоцирующие его, сводить и сталкивать людей между

СЕМАНТИКА МИФОЛОГИЧЕСКОГО СЮЖЕТА И СИСТЕМЫ

СЕМАНТИКА МИФОЛОГИЧЕСКОГО СЮЖЕТА И СИСТЕМЫ Из предыдущего изложения видно, что целый ряд тем и мотивов повторяется в мифологии различных народов мира: создание мира из яйца или убитого хтонического божества, вылавливание или подъем земли из первичного океана, потоп,

Л. М. ЦИЛЕВИЧ Об аспектах исследования сюжета

Л. М. ЦИЛЕВИЧ Об аспектах исследования сюжета Изучение вопросов сюжетосложения развивается в различных, органически взаимосвязанных направлениях: конкретно-аналитическом, историческом, теоретическом. Наблюдения и выводы, полученные в результате исследования сюжетов

Б. О. КОРМАН К методике анализа слова и сюжета в лирическом стихотворении

Б. О. КОРМАН К методике анализа слова и сюжета в лирическом стихотворении Каждое литературное произведение есть оценка действительности. Удельный вес и способы выражения оценочного начала дифференцируются в зависимости от родовой принадлежности произведения.В эпосе и

В. К. ВЕСЕЛОВА Восприятие сюжета повести А. Алексина «Безумная Евдокия» старшеклассниками

В. К. ВЕСЕЛОВА Восприятие сюжета повести А. Алексина «Безумная Евдокия» старшеклассниками Героиня повести А. Алексина «Безумная Евдокия»[192] — девятиклассница. Мы и предложили повесть для обсуждения ее сверстникам — девятиклассникам:Сжатость и динамизм сюжета,

Глава девятая. Предчувствие Сюжета

Глава девятая. Предчувствие Сюжета IЛетом 1868 года, сразу после смерти трехмесячной Сони и отъезда Достоевских из ненавистной Женевы, напоминавшей им о тяжкой утрате, выступили наружу и стали болезненно беспокоить обстоятельства давно прошедших лет.Странным, причудливым

Глава 4 АЛЛЮЗИВНОСТЬ КАК СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ КАНОНИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ СЮЖЕТА (Б. К. ЗАЙЦЕВ)

Глава 4 АЛЛЮЗИВНОСТЬ КАК СПОСОБ ТРАНСФОРМАЦИИ КАНОНИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ СЮЖЕТА (Б. К. ЗАЙЦЕВ) Сюжет в прозаическом произведении также может являться формой саморефлексии, если он «литературоцентричен», т. е. несет информацию об использовании автором известных в культуре

4.1. Мифологический языческий код как принцип организации повествования и сюжета в ранних рассказах Б. К. Зайцева

4.1. Мифологический языческий код как принцип организации повествования и сюжета в ранних рассказах Б. К. Зайцева Зайцев входил в литературу на рубеже XX века как создатель импрессионистических лирических рассказов. Именно в рассказах 1900-х годов («Волки», «Сон», «Миф»,