1.3. Пустота – Пустыня – Пустошь

Следующей характерной чертой доурбанического хронотопа Петербурга, имевшей особое значение прежде всего в Петровскую эпоху, является его частая спецификация определениями, содержащими морфему «пуст-». Изображение предгородского состояния как асемиотической пустоты, которой в качестве знаковой величины противопоставлена «полнота» города, носит топический характер; оно встречается, например, в laudes Romae Овидия: «hic, ubi nunc urbs est, tum locus urbis erat» [Фасты, II: 280][91]. В петербургском же панегирике семантика «пустоты» имеет еще одну коннотацию, отсылающую к ее истолкованию в Библии и древнерусской традиции. В значении «пустынный» (а не просто «пустой») корень «пуст» (и его производные «пустыня», «пусто», «пустой» и т. д.) обозначает землю (или место) еще или уже не обитаемую Богом.

Топос пустыни, или пустынного места, занятого основанным Петром городом, лишь условно может быть соотнесен с начальным пассажем Книги Бытия [Быт. 1: 2] («Земля же была безвидна и пуста…»), так как в церковнославянской версии земля, как уже указывалось, описывается как неукрашена или неустроена (греч. ????????????????); определение «пуста» появляется только в новой русской версии и, очевидно, играет определенную роль лишь в поздне– и постпанегирической петербургской литературе, например у С. С. Боброва и А. С. Пушкина (см. ниже «Заключение»). Для Петровской же эпохи важна несколько иная семантика лексемы «пуст», не отсылающая непосредственно к первозданному состоянию, однако укладывающаяся в рамки космогонии, поскольку в контексте хронотопической формулы «где прежде… там ныне…» она функционально равнозначна уже описанным элементам хаоса.

Пустыня (греч. ??????) – это в первую очередь «необитаемое место», «безлюдная местность», не обязательно обозначающая состояние запустения[92]: Она трансформируется Петром I в город, в котором Бог может жить со «своим народом». В петербургском панегирике актуализируется, однако, еще одна библейская семантическая окраска этого слова. У пророков «пуст» означает «оставленную Богом» местность, причем в двояком смысле: как следствие божьего гнева, в форме угрозы или наказания (первое упоминание в Лев. 26: 2 2 [93]; Ис. 6: 11; Иез. 6: 6 и др.), или как следствие его преодоления и обещания божьей милости (Иез. 36: 33[94]). Как опустошение, угодное Богу и совершенное по его воле, или как отмена этого состояния.

План Петербурга 1706 г. Атлас Майера

Со времени возникновения петербургского панегирика, уже в цикле проповедей Стефана Яворского «Три сени, от Петра святого созданныя» 1708 г., допетровское состояние устья Невы изображается как пустыня. В период с мая по июнь 1708 г. Стефан Яворский выступил в Санкт-Петербурге с тремя проповедями, в основу каждой из которых лег стих Мф. 17: 4. Описанный в Евангелии эпизод – обещание Петра построить «сени» Иисусу и явившимся Моисею и Илии – Яворский проецирует на петровскую действительность, чтобы прославить заслуги «второго апостола Петра» – Петра I: создание Санкт-Петербурга, флота и новой армии. По-барочному остроумно выявляет Яворский скрытые соответствия между творениями Петра I (город, флот, армия) и «сенями», которые хотел построить апостол Петр в вышеуказанном библейском эпизоде. Посредством приема comparatio польский проповедник доказывает превосходство Петра I, который, в отличие от апостола Петра, не ограничивается словами, а действует и сам строит «сени». В паралогической аргументации Яворского Петр I предстает «истинным» преемником Христа, ибо не гнушается «низких» занятий – вполне в духе Иисуса, который был «низкого» происхождения[95].

В этом первом тексте петербургского панегирика предгородской хронотоп обозначается словом «пустыня»:

Се уже имате, слышателие, первую сень, Христу от Петра созданную. А тая есть не иная, только церковь святая или собрание правоверных, или, ясно рекше, град сей ново созидаемый, в нем же прославляется имя Христово на сем месте, идеже прежде бяше пустыня, хвалы Божией не причастна, имени Христова не знающа [Стефан Яворский 1708: 518].

Образность, к которой прибегает Яворский в этом отрывке, созвучна древнерусской традиции, в которой слово «пустыня» часто указывает на место, предназначавшееся под постройку монастыря[96]. Однако речь идет здесь не о неком мифологизированном предкосмогоническом состоянии, а о характеристике места, не обитаемого не только людьми, а прежде всего Богом. Вот как, например, Епифаний Премудрый описывает основание Троице-Сергиева монастыря под Москвой в «Житии Сергия Радонежского»:

К нему же пришед блаженныи юноша Варфоломеи, моляше Стефана, дабы шел с ним на взыскание места пустыннаго <…> И исшедша обходиста по лесом многа места, и последи приидоста на едино место пустыни в чащах леса, имуща и воду [Епифаний Премудрый 1981: 328].

Еще более очевидна связь с петербургским панегириком в другом месте «Жития…», содержащем синтактико-хронотопическую формулу «где прежде… там ныне…»:

И пакы откуду кто начался сего, еже бо место то было прежде лес, чаща, пустыни <…> туда же ныне церковь поставлена бысть, и монастырь велик възгражен бысть <…> [Там же: 336].

Изображение предгородского состояния невского устья как «пустыни» означает, что с христианской точки зрения это место было незнаковым, то есть не обитаемым Богом. Заслуга Петра I состоит, согласно Яворскому, в том, что он, как второй апостол Петр, строит «сень» (в новозаветном смысле) для Христа. Эта сень – ново-основанный город Санкт-Петербург – является не чем иным, как местом, в котором Бог будет жить со своим народом, то есть православная церковь со своим новым главой, царем, «вторым апостолом Петром» («сень то есть Христова, в ней же любимое Христу Богу нашему обитание» [Стефан Яворский 1708: 513].

Подобно монастырю или монастырской церкви в древнерусской агиографии, город – в этой риторически эффективной оппозиции противопоставляемый «пустыне» – выступает теперь как метафизическая «полнота», в которой присутствие Бога наиболее ощутимо. Поэтому основание Петербурга сопоставимо с христианизацией оставленной Богом (пустынной) местности («Не знаемо было имя Христово над водами петербургскими» [Там же]).

В «Слове в похвалу Санктпетербурга и его основателя» Гавриила Бужинского (1717 г.), центральном тексте петербургского панегирика Петровского времени[97], «пустыня» играет в равной степени важную роль. Однако от проповеди Стефана Яворского ее отличает несколько иная семантическая коннотация, обусловленная в том числе отчетливой политико-полемической направленностью речи.

Литературный топос прославления основания города в необитаемом месте («на местах никогдаже прежде жилища имущих», 10) дополняется, или развертывается, Бужинским при помощи двух цитат из Исайи: 62: 2–4/12 и 52: 12:

И узрят языцы правду твою, и прозовут тя именем новым, имже Господь наименует е. И будеши венец доброты в руце Господни, и диадима царствия в руце Бога твоего. И не прозовешися ктому оставлен, и земля твоя ктому не наречется пуста. Тебе бо прозовется воля моя, и земля твоя вселенная <.> ты же прозовешися, взыскан град, и не оставлен[98].

И созиждутся пустыни твоя вечныя, и будут основания твоя вечная родом родов. И прозовешися здатель оград[99]

В этих, как и во многих других строках из Исайи, цитируемых Бужинским, – в том числе в стихе 60:1, начинающемся с известного восклицания: «Светися, светися новыи Иерусалиме, прииде бо твои свет» (11)[100], – говорится о Новом Иерусалиме, с которым автор эксплицитно сопоставляет Петербург: «яко зде [в Санкт-Петербурге] воистинну оному пророческому Исайи <…> исполнитися гласу»[10][101]. В похвальной речи, главная цель которой – узаконение Петербурга как нового центра России, важную роль играет предикат «Новый Иерусалим». Для толкования этого места необходимо обозначить контекст, в который вводятся цитаты из Исайи.

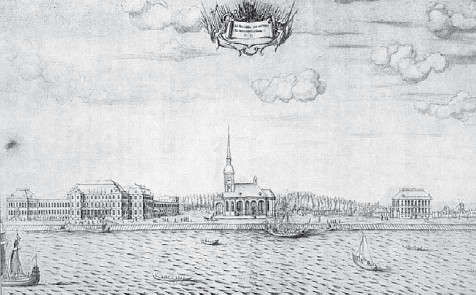

Проект планировки столичного города на острове Котлине. Около 1709–1712 гг.

Похвальная речь Бужинского обладает – в соответствии с узусом Петровской эпохи – сильно выраженной гомилетической структурой, предполагающей деление на две формы проповеди – дидаскалию и профитию[102]. Во второй, пророческой, части речи автор открыто и полемично нападает на хулителей города, вызывающего восхищение всего мира: он называет их «завидящими зверями» [11] с «аспидскими зубами» [Там же]. В качестве подвергаемых критике «слабых мест» города Бужинский эксплицитно называет его удаленность от остальной страны и многочисленные жертвы при его строительстве. Он дает ответ противникам, используя две разные стратегии. Сначала Бужинский пускает в ход рациональные доводы, как, например, трудности, стоящие перед каждым большим городом в начале его истории[103]; затем, однако, логическая аргументация переходит в поношение, и врагам предрекается, что они сломают свои «ядовитые зубы» об этот твердый и святой камень (то есть Санкт-Петербург). Ибо «Камень же Град сеи на твердом камени Благочести основанныи» [Там же][104].

За этим следуют цитированные выше места из Исайи, в которых неоднократно встречаются слова, содержащие морфему «пуст». Разницу между «старым» и «новым» Иерусалимом, объясняемуюнемилостью Бога или же его покровительством, Бужинский проецирует на землю, в которой был воздвигнут Петербург: благодаря основанию города место это теперь не «оставлено» и не «пусто», а, напротив, приобретает черты сакральности[105]. В контексте открытой полемики с противниками Петербурга обращает на себя внимание намек на ходящую в народе бранную формулу «Петербургу быть пусту» и связанное с ней предание.

Первое документальное свидетельство о таких народных легендах содержится в протоколах Тайной канцелярии по делу царевича Алексея. На допросе 8 февраля 1718 г. царевич упоминает пророчество своей сосланной в монастырь матери и первой жены Петра I Авдотьи Лопухиной, высказанное ею за два года до этого: «Быть-де ему [то есть Петербургу] пусту; многие-де о сем говорят»[106]. Представление о запустении города, содержащееся во многих других устных преданиях XVIII в.[107], было сведено впоследствии к расхожему пророчеству «Петербургу быть пусту».

Нелюбовь к Петербургу стала неотъемлемой частью более широкого комплекса антипетровской идеологии, находившей себе особо рьяных сторонников среди старообрядцев. Ярко выраженная официальная сакрализация царя при Петре I вызывала у его противников (которые, если следовать терминологии Фуко, обладали «до-классицистическим» пониманием знака и поэтому не принимали новой семиотической основы барочной культуры) как раз обратную реакцию, то есть отождествление Петра I с Антихристом[108]. Как следствие из этого, происходит, по закону простого силлогизма, и отождествление города Петра с городом Антихриста, то есть с проклятым Богом Вавилоном[109]. Не случайно формула «Петербургу быть пусту» восходит, в свою очередь, к ветхозаветному описанию Вавилона (Иер. 51: 42–43)[110]:

Набережная Васильевского острова у дворца А. Д. Меншикова. РисунокХ. Марселиуса. 1725 г.

Выде на вавилон море в шуме волн своих, и покрыся. Быша грады его в запустение, земля безводна и пуста, земля в неиже никтоже поживет, и ниже будет витати в нем сын человечь[111].

Таким образом, если, с одной стороны, предсказание запустения, возврата первоначального хаоса в виде наводнения проецировалось в неофициальной культуре на Петербург, то, с другой стороны, Бужинский приписывает городу Петра черты Нового Иерусалима, города, который более не может быть назван «оставленным», и земли, которая более не может быть названа «пустой». Бужинский дает отповедь критикам города, меняя местами полюсы в их ценностной системе: Петербург не проклятый Вавилон, а его противоположность – святой город Иерусалим.

Мифологема преодоления пустыни и превращения ее в столицу, воспринимаемую в первую очередь как сакральное пространство, становится у Бужинского идеологическим оружием в борьбе за легитимацию нового города. Ее потенциал усиливается благодаря использованию топического образа Нового Иерусалима, который, будучи святым городом par excellence, служит символом божьего покровительства и преодоления запустения.

В. К. Тредиаковский. Портрет работы неизвестного художника середины XVIII в.

Легитимация новой царской резиденции – главная задача петербургского панегирика в Петровскую эпоху – осуществлялась не в последнюю очередь за счет подчеркивания ее сакральной сущности. При этом важную роль играла хронотопическая оппозиция «пустыня – совершенный город» (досакральное versus сакральное пространство). Напротив, в послепетровское время легитимация Петербурга уже не входила в задачи петербургского панегирика, поскольку в 1730-е гг. Петербург утвердился политически как царская резиденция и столица. И все же метафорика, сложившаяся в Петровскую эпоху, сохранялась; более того, она стала топологической составляющей классицистической оды. Подобным же образом продолжала использоваться и дихотомия «пустыня – рай», как, например, в юбилейном стихотворении Тредиаковского «Похвала ижерской земле и царствующему граду Санктпетербургу»:

Но вам узреть, Потомки, в Граде сем,

Из всех тех стран слетающихся густо,

Смотрящих все, дивящихся о всем,

Гласящих: се Рай стал, где было пусто.

[Тредиаковский 1752: 289]

В этих строках (хроно)топическая оппозиция «Рай» – «пусто» поддерживается формальным (фонетико-метрическим) соответствием рифмы «густо» – «пусто», наделяя ее семантикой противопоставления «полноты» – «пустоте», вписанной в привычный мессианский контекст. «Полнота» и «пустота» соответствуют полюсам, утвердившимся в Петровскую эпоху: «сакральное пространство» (рай) – «профанное пространство» (пустое место), причем завершение петербургского проекта отодвигается здесь на отдаленный, хотя и установленный (пятьдесят лет[112]) срок. Тредиаковский, предрекая стечение (западных) народов в Петербург, отсылает, как и Бужинский, к текстам библейских пророков (Исайи и др.)[113].

Однозначное отождествление догородской пустыни с пред-космогоническим хаосом состоялось, однако, только в постпанегирической поэзии. В контексте яростного столкновения с историософскими импликациями создания «новой» России Петром и в силу этого умноженного, а затем и усложненного изображения Петербурга лексико-семантическое поле морфемы «пуст-» становится заглавным понятием, определяющим предгородской хаос[114].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.