От Рима к «Риму»

От Рима к «Риму»

Итак, по утверждению историков, литературные приемы «Древнего Рима» оставались в неизменности до последних веков античности; потом их «вспомнили», творя свою «ученую поэзию», средневековые авторы, а затем и поэты эпохи Возрождения.

О том, как поэты «вспоминали» язык и литературный стиль давно минувших веков, историки сообщают: они находили древние рукописи и быстренько начинали им подражать. А каким же образом произошло «забывание» античного наследия? Для объяснения хронологических парадоксов историками написаны тонны книг, не могли же они обойти такой важный вопрос. И что же? Сам процесс «забывания» историки, в силу его абсолютной необъяснимости, все же вниманием обошли. Зато они нашли причину для завершения этого процесса: оказывается, свое окончательное поражение историческая античность получила в результате нашествия готов.

Большой энциклопедический словарь сообщает:

«ГОТЫ, группа германских племен. В 3 в. жили в Сев. Причерноморье. Делились на вестготов (зап. Г.) и остготов (вост. Г.)».

Это – линия № 6, реальный XIV век. Упомянутые здесь готы, говорят историки, пошли завоевывать Европу, но не как племена, а как армия. Вестготы захватили Испанию, которая входила в состав Византии, а остготы – византийские же итальянские земли и были затем вынуждены воевать с византийским императором Юстинианом.

В. Уколова пишет: «По существу, готы были беженцами от гуннского нашествия». Беженцами, понимаете? Побили их гунны, потому что готы были слабыми, вот и стали они беженцами, но не просто так, а «по существу». Кроме того, «готское войско не отличалось особой дисциплинированностью, что компенсировалось мощной наступательной энергией, граничившей с безрассудством».

Этой противоречивой фразой историк как бы готовит будущие готские победы. Энергичные они были и безрассудные, вот и победили великий, но не энергичный и слишком рассудительный Рим. Но сначала энергично и безрассудно убежали от гуннов. Если бы к их энергии добавить рассудительности, может, они и победили бы гуннов. А может, и нет: ведь Риму его рассудительность не помогла. Или причина в том, что у Рима была слишком дисциплинированная армия, а недисциплинированных готов отличала «безудержная отвага, даже свирепость, совершенное владение оружием». Кстати, было бы интересно узнать, обладали ли рассудительностью гунны, от которых готы отступали с «безудержной отвагой».

В 410 году, после победы над римлянами под Адрианополем (современный Эдирне в Турции), готские войска под руководством Алариха взяли Рим. Какой Рим? Богатейший город планеты, столица Византийской (Ромейской, Римской) империи – Константинополь – совсем рядом! Но непобедимый беженец Аларих этого Рима вроде бы не заметил – или его «не заметили» историки? – и отправился от Адрианополя в Италию.

Мы уже писали, что с XIV века история Рима как бы раздваивается: все, что происходит на Босфоре, в сознании европейцев дублируется в Италии. Поэтому вся история готов недостоверна не только хронологически, но и географически.

Однако нам нужно найти причину, приведшую к разделению истории мира на античность и неантичность. Пусть себе традиционные историки говорят, что были какие-то «темные века». И в нашей версии, и в их версии известен период, когда можно было нажиться «отважным» людям без особого риска быть убитыми стрелой или мечом. Поэтому поговорим не о выдуманных переселениях народов, а о неизбежных, которые историки не заметили или не захотели заметить. Речь о том, что чума 1347–1350 годов уменьшила население Западной Европы наполовину, во многих странах на две трети, а кое-где и на три четверти, даже четыре пятых. Остались пустовать дома, пригодные для жилья, в которых было все необходимое для комфортной жизни. Ведь чума не разбирала, кто беден, а кто богат.

И что же должно было произойти, когда об этом стало известно в тех местах, где чума свирепствовала меньше, или в тех, которые она вообще обошла стороной? Из северных и восточных стран на берега теплых морей устремились бы любители легкой наживы, и прежде всего всякие лихие люди. Естественно, в глазах выжившего местного населения это выглядело бы как «нашествие». Да нашествием это и было. Только стараниями историков столь неприятные события тоже оказались выкинуты из истории XIV века, а попали они в III–IV века, и как бы в результате пандемии чумы появились готы, после нашествия которых Европа погрузилась в «темные века», да и в Византии от блестящего античного периода осталась только смесь из христианства и язычества.

«После чумы 1348 года в обстановке распространения суеверий и фанатизма, презрения к радостям жизни», как пишет современный историк искусства М. Мураро, наверное, и не могло быть никаких иных переселений и нашествий. Беда лишь в том, что представления скалигеровцев расходятся со свидетельствами очевидцев, например с хроникой Маттео Виллани, отрывок из которой мы приводили в одной из предыдущих глав. Согласно этому и другим подобным документам, после чумы XIV века остались свободными от людей не только поселки, но даже города, и со временем их заселяли пришлые люди.

Население, создавшееся от перемешивания местных и пришлых, начало возрождать культуру предшествовавшего периода, которую и назвали словом «antico». Умерло много художников, писателей, философов – но были целы их труды, и выжили многие, лично знавшие этих людей, да и кое-кто выжил из авторов той «античности». Какие-то труды умерших, конечно, находили – но не через тысячу лет, а через пять, десять лет – и немедленно пускали их в культурный оборот.

Это настолько ясно, что не требует особых объяснений, – в отличие от традиционной версии, которая на самом-то деле объяснить причины европейской дикости и стремления подражать найденным древним текстам не может. Ведь когда стала общепризнанной скалигеровская «модель» истории, перепутавшая и времена и страны, в возможность «забываний» и «возрождений» стали просто верить, не вдаваясь в объяснения.

В 1472 году Иван III объявил, что отныне Москва – Третий Рим. Понятно, что до этого их уже было два, и, что интересно, оба византийские; первым Римом был Константинополь, и Рим в Италии строили на землях, входящих в Византийскую (Ромейскую) империю. Строительством «запасной» византийской столицы был создан прецедент появления нового Рима, поэтому Иван соображал, что говорит. Если бы хоть один из «Римов» был языческим или католическим, царь тоже такого не сказал бы. В XVI веке писатель Филофей, монах псковского Елизарова монастыря, развивая мысль о преемственности власти московских государей от византийских императоров, начертал: «Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бывать». Первый Рим пал перед мусульманином, второй – перед латинянином. А строил их обоих грек.

Возможно, и даже наверняка Рим строили на месте какого-то старинного культового поселка. Его искусственное удревление по сравнению с Константинополем дало начало путанице. Читая исторических писателей, люди начинают верить, что Рим был столицей могучей Римской империи; между тем только в 1870 году этот Рим был воссоединен с Италией, а в 1871 году стал столицей объединенного Итальянского королевства. Рим расположен так неудачно, что не смог стать даже столицей Священной Римской империи; столицей был Ахен. И кстати, не исключено, что, говоря «Рим», средневековые летописцы имели иногда в виду германский Ахен.

Но мало того: эта «раздвоившаяся» между двумя Римами история к тому же поделена теперь на три периода, античность, «темные века» и Средневековье. Постоянные «возрождения» становились неизбежными. Уже для IX века историки нашли в Византии «македонское» возрождение, а на западе (в Европе) – «каролингское», плавно перетекающее в «оттоновское».

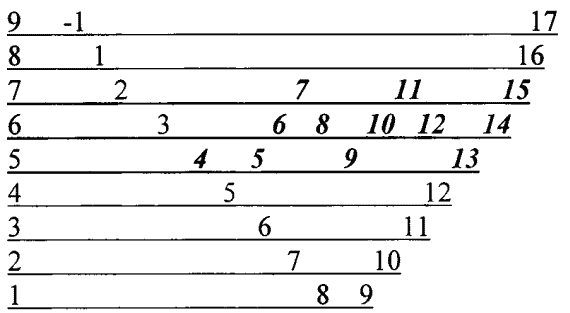

Соотношение между стандартной «греческой» и «византийской» синусоидами

Двигаясь от Рима к «Риму» – ни века без возрождений!..

В литературоведении известное историкам «каролингское» возрождение называется «вергилианским» возрождением середины VIII–IX веков. Непосредственно к нему примыкает «оттоновское» возрождение, оно же «Горацианско-теренцианское», произошедшее в X – начале XI века. За ним наступает «овидианское» возрождение конца XI–XII веков. Возникли они во многом как раз из-за того, что после окончания чумы 1350 года ряд европейских авторов (Павел Диакон, Алкуин, Рабан Мавр, Лиутпранд, Пьер Абеляр и другие) взялись возрождать поэзию Вергилия, Горация, Теренция и Овидия (живших до 1350 года).

Лишь историки далекого будущего «разместили» их творения по хронологической схеме Скалигера; вот почему одномоментно «забыли» (а потом неоднократно возрождали) великую античную культуру – в результате хронологических неурядиц! Отсюда и все недоумения: как это, античное язычество уже кончилось, и вот оно «высовывается» вновь и вновь то в Византии, то в Италии. В христианских странах впадают в язычество…

В сборнике «Памятники Византийской литературы IV–IX веков» читаем:

«Приводимое ниже двустишие примечательно законченно языческим духом. От самоубийства, по признанию Олимпиодора, его удерживает лишь авторитет Платона; об авторитете христианской религии, видящей в самоубийстве тягчайший грех, он не считает нужным говорить».

Вот это двустишие VI века:

Когда бы ни Платоновы внушения,

Бежал бы я давно из жизни горестной.

По «византийской» волне следует датировать XIV веком не только это стихотворение, не только произведения Романа Сладкопевца, Прокопия Кесарийского и других ромеев, но и произведения многих средневековых латинских поэтов. Например «последний поэт языческой античности» Максимиан Этрусский, сочинения которого были найдены в 1501 году, пишет якобы в VI веке элегию, подражая самой откровенной из «любовных элегий» Овидия, показывая читателю умение мастерского владения словом. Как это может быть?

Что сказали бы искусствоведы, если бы узнали, что итальянский скульптор VI века без всяких усилий подражает римскому портрету I века н. э.? Наверное, сказали бы, что это совершенно невозможно. По мнению, высказанному Карлом Вёрманом, произведения искусства начиная с эпохи Константина «до такой степени отличаются бедностью вымысла и неумением владеть формой и выражаться художественно, что в них ясно видно окончательное падение античного искусства. Надо было пройти после того тысяче с сотней лет, прежде чем потомство римлян было в состоянии восстановить связь своего искусства с лучшими образцами древнего…

Приходится говорить о довольно посредственных, безыменных произведениях этой отрасли искусства (живописи), снова сделавшейся отраслью ремесла и с каждым десятилетием утрачивавшей понимание форм…»

А вот поэт Максимиан Этрусский прекрасно умеет выражать свои мысли художественно! Настолько умеет, что когда его стихи в 1501 году нашли и опубликовали, то издатель решил, что это стихи первого римского элегика Корнелия Галла. И чтобы нам не говорили, что «этого не может быть», приведем пример, а потом дадим читателю возможность сравнить его с «настоящим Овидием». В этом примере некий пожилой дипломат рассказывает о своей неудаче на любовном поприще.

Максимиан Этрусский. «ЭЛЕГИЯ V»:

Послан когда-то я был государем в восточную землю —

Мир и союз заключить, трижды желанный для всех.

Но между тем как слагал я для царств условия мира,

Вспыхнула злая война в недрах души у меня.

Ибо поймала меня, потомка этрусского рода,

В сети девица одна греческим нравом своим.

Ловко делая вид, что она влюблена в меня страстно,

Этим пленила она: страстно влюбился я сам.

Часто ко мне под окно она по ночам приходила,

Сладко, невнятно звучал греческих песен напев.

Слезы лились, бледнело лицо, со стоном, со вздохом —

Даже представить нельзя, как изнывала она.

Жалко мне стало смотреть на муки несчастной влюбленной,

И оттого-то теперь жалок, несчастен я сам.

Эта девица была красива лицом и пристойна,

Ярко горели глаза, был изощрен ее ум;

Пальцы – и те у нее говорили, и лира звенела,

Вторя искусной руке, и сочинялись стихи.

Я перед нею немел и, казалось, лишался рассудка

Словно напевом сирен завороженный Улисс.

И, как Улисс, ослеплен, я несся на скалы и мели,

Ибо не мог одолеть мощи любовных искусств.

Как рассказать мне о том, как умело она танцевала

И вызывала хвалу каждым движением ног?

Стройно вились надо лбом завитками несчетными кудри

И ниспадали волной, белую шею прикрыв.

Воспламеняли мой взгляд упруго стоящие груди —

Каждую можно прикрыть было ладонью одной.

Дух трепетал при виде одном ее крепкого стана,

Или изгиба боков, или крутого бедра.

Ах, как хотелось мне сжать в объятиях нежное тело,

Стиснуть его и сдавить, так, чтобы хруст по костям!

«Нет! – кричала она, – ты руками мне делаешь больно,

Слишком ты тяжко налег: так я тебя не сдержу!»

Тут-то я и застыл, и жар мои кости покинул,

И от большого стыда жилы ослабли мои.

Так молоко, обращаясь в творог, истекает отстоем,

Так на текучем меду пена всплывает, легка.

Вот как пал я во прах – незнакомый с уловками греков,

Вот как пал я, старик, в тускской своей простоте.

Хитростью Троя взята, хоть и был ей защитою Гектор, —

Ну, а меня, старика, хитростью как не свалить?!

Службу, что вверена мне, я оставил в своем небреженье,

Службе предавшись твоей, о жесточайший Амур!

Но не укор для меня, что такою я раною ранен —

Сам Юпитер, и тот в этом огне пламенел.

Первая ночь протекла, отслужил я Венерину службу,

Хоть и была тяжела служба для старческих лет.

А на вторую – увы! – меня покинули силы,

Жар мой угас, и опять стал я и слаб и убог.

Так; но подруга моя, законной требуя дани,

Не отставала, твердя: «Долг на тебе – так плати!»

Ах, оставался я глух и к крикам и к нежным упрекам:

Уж чего нет, того нет – спорить с природой невмочь.

Я покраснел, я оцепенел, не мог шевельнуться —

Стыд оковал меня, страх тяжестью лег на любовь.

Тщетно ласкала она мое охладевшее тело,

Тщетно касаньем руки к жизни пыталась воззвать:

Пальцы ее не могли возбудить того, что застыло, —

Холоден был я, как лед, в самом горниле огня.

«О! – восклицает она, – неужели разлучница злая

Выпила всю у тебя силу для сладостных битв?»

Я отвечал ей, что нет, что сам я казнюсь, угрызаясь,

Но не могу превозмочь сладостью скорбь моих мышц.

«Нет, не пытайся меня обмануть! – возражает подруга, —

Знай, хоть Амур и слепой, – тысячи глаз у него!

Не береги своих сил, отдайся игре вожделенной,

Мерзкую скорбь изгони, к радости сердце стреми!

Знаю: под гнетом забот тупеют телесные чувства —

Сбрось же заботы на миг: будешь сильней и бодрей».

Я же, всем телом нагим разметавшись на ложе любовном,

В горьких, горьких слезах вот что промолвил в ответ:

«Ах, злополучнейший я! Я должен признаться в бессилье,

Чтоб не казалось тебе, будто я мало люблю!

Не заслужило мое вожделенье твоих порицаний —

Нет, только немощь моя наших несчастий виной.

Вот пред тобою оружье мое, заржавелое праздно —

Верный служитель, тебе в дар я его приношу.

Сделай, что в силах твоих, – вверяюсь тебе беззаветно:

Если ты любишь меня, сможешь ты сладить с врагом».

Тут подруга моя, вспомнив все ухищрения греков,

Ринулась – жаром своим тело мое оживить.

Но увидав, что предмет любви ее мертв безвозвратно

И неспособен восстать к жизни под бременем лет,

С ложа вскочила она и бросилась снова на ложе,

И об утрате своей так зарыдала, стеня:

«Труженик нашей любви, отрада моя и опора,

Лучший свидетель и друг праздничной нашей поры,

Ах, достанет ли слез оплакать твое униженье,

Песню сложу ли, твоих славных достойную дел?

Изнемогающей мне так часто спешил ты на помощь,

Огнь, снедавший меня, в сладость умел превратить;

Ночь напролет на ложе моем мой лучший блюститель,

Верно делил ты со мной счастье и горе мое.

Наших полуночных служб неусыпный надежный участник,

Свято хранил ты от всех тайны, что ведомы нам.

Ах, куда же твоя расточилася жаркая сила,

Сила ударов твоих, ранивших сладко меня?

Ныне ты праздно лежишь, совсем не такой, как когда-то, —

Сникнув, опав, побледнев, ныне ты праздно лежишь.

Не утешают тебя ни игривые речи, ни ласки,

А ведь когда-то они так веселили тебя!

Да, это день похорон: о тебе, как о мертвом, я плачу —

Тот, кто бессилен вершить долг свой, тот истинно мертв».

Этому плачу в ответ, и жалобам тяжким, и стонам,

Так я, однако, сказал, колкость смешав и упрек:

«Женщина, слезы ты льешь о моем бессильном оружьи —

Верно, тебе, а не мне эта утрата больней!

Что ж, ступай себе прочь, дели со счастливцами счастье:

Много дано вам услад, ты в них хороший знаток».

В ярости мне отвечает она: «Ничего ты не понял!

Дело сейчас не во мне – мир в беспорядок пришел!

Тот, о ком я кричу, – он рождает людей и животных,

Птиц и всякую тварь – все, что под солнцем живет.

Тот, о ком я кричу, сопрягает два пола в союзе —

Нет без него ни жен, ни матерей, ни отцов.

Тот, о ком я кричу, две души сливает в едину

И поселяет ее в двух нераздельных телах.

Ежели этого нет – красота не утеха для женщин,

Ежели этого нет – сила мужчин ни к чему.

Ежели этот предмет не дороже нам чистого злата,

Вся наша жизнь – тщета и смертоносная ложь.

Ты – и веры залог, и тайны надежный хранитель,

Ты – драгоценнейший клад, всякого блага исток.

Все на земле покорно тебе, что высоко и низко:

Скиптры великих держав ниц пред тобой склонены.

Не тяжела твоя власть, но радостна всем, кто подвластен:

Лучше нам раны и боль, нежель немилость твоя.

Мудрость сама, что над миром царит, размеряя порядок,

Не посягает ни в чем на достоянье твое.

Дева, ложась под удары твои, тебя прославляет:

Ей, пронзенной тобой, сладостно кровью истечь.

Слезы глотая, смеется она раздирающей боли,

Рада над телом своим видеть твое торжество.

Ты гнушаешься всем, что скудно, бессильно и вяло:

Даже и в нежной игре мужества требуешь ты.

Служат тебе и разум людской и мышцы людские;

Самое зло, и оно власти покорно твоей.

Тщетно тебя одолеть враждебные силятся силы —

Труд, холода и дожди, ссоры, коварство и гнев.

Нет – и жестокому ты укрощаешь душу тирану,

И окровавленный Марс кроток становится вновь.

Нет – и когда сокрушил гигантов Юпитер перуном,

Ты из казнящей руки ласково вынул перун.

Нет – пред тобою и тигр признает владычество страсти,

Перед тобою и лев станет и нежен и мил.

Мощь необорна твоя, а милость твоя несравненна —

Сладко с тобой победить, сладко тебе уступить.

Даже в бессилье своем ты вновь исполняешься силой —

Снова готов побеждать, снова готов уступать.

Ярость твоя коротка, а нега твоя бесконечна —

Смерть свою духом поправ, вновь оживаешь и вновь».

Это сказав, удалилась она, пресытившись скорбью,

Я же остался лежать, словно мертвец, на одре.

Это прекрасно написанное произведение странно выглядит на фоне эпохи, о которой специалисты сообщают, что она наполнена «бедностью вымысла и неумением владеть формой и выражаться художественно» и что в работах поэтов этого времена «ясно видно окончательное падение античного искусства». Похоже, мы имеем основания, чтобы сделать большой подарок историкам: вот вам, дорогие наши, новое возрождение – «остготское возрождение» VI века. Ну, а «вестготское возрождение» VII века, произошедшее в Испании, пусть найдут сами. Оно есть.

Читателям же, чтобы они имели возможность сравнить приведенное только что стихотворение «остготского возрождения» так сказать, с античным оригиналом, предлагаем «натурального Овидия», финал книги «НАУКА ЛЮБВИ»:

Полно, за дело! Без всяких прикрас довершу я, что начал,

К ближним ведя берегам путь утомленной ладьи.

Нетерпеливо ты ждешь попасть на пиры и в застолья,

Хочешь узнать от меня и для застолий совет?

Слушай! Заставь себя ждать: ожидание – лучшая сводня;

Вам промедленье к лицу – дай загореться огням!

Будь ты красива собой или нет, а станешь красива,

Скравши ночной темнотой всякий досадный изъян.

В кончики пальцев кусочки бери, чтоб изящнее кушать,

И неопрятной рукой не утирай себе губ.

Не объедайся ни здесь, на пиру, ни заранее, дома:

Вовремя встань от еды, меньше, чем хочется, съев.

Если бы жадно взялась за еду при Парисе Елена,

Он бы, поморщась, сказал: «Глупо ее похищать!»

Меньше есть, больше пить – для женщин гораздо пристойней!

Вакх и Венерин сынок издавна в дружбе живут.

Только и тут следи за собой, чтобы нога не дрожала,

Ясной была голова и не двоилось в глазах.

Женщине стыдно лежать, одурманенной влажным Лиэем, —

Пусть бы такую ее первый попавшийся взял!

Небезопасно и сном забываться на пиршестве пьяном —

Можно во сне претерпеть много срамящих обид.

Стыд мне мешал продолжать; но так возвестила Диона!

«Где начинается стыд, там же и царство мое».

Женщины, знайте себя! И не всякая поза годится —

Позу сумейте найти телосложенью под стать.

Та, что лицом хороша, ложись, раскинувшись навзничь;

Та, что красива спиной, спину подставь напоказ.

Миланионовых плеч Аталанта касалась ногами —

Вы, чьи ноги стройны, можете брать с них пример.

Всадницей быть – невеличке к лицу, а рослой – нисколько!

Гектор не был конем для Андромахи своей.

Если приятно для глаз очертание плавного бока —

Встань на колени в постель и запрокинься лицом.

Если мальчишески бедра легки и грудь безупречна —

Ляг на постель поперек, друга поставь над собой,

Кудри разбрось вокруг головы, как филлейская матерь,

Вскинься, стыд позабудь, дай им упасть на лицо.

Если легли у тебя на живот морщины Лунины —

Бейся, как парфский стрелок, вспять обращая коня.

Тысяча есть у Венеры забав; но легче и проще,

Выгнувшись, полулежать телом на правом боку,

Истинно так! И ни Феб, над пифийским треножником вея,

Ни рогоносный Амман вас не научит верней!

Ежели вера жива меж людей, то верьте науке:

Долгого опыта плод, песня Камены не лжет.

Пусть до мозга костей разымающий трепет Венеры

Женское тело пронзит и отзовется в мужском;

Пусть не смолкают ни сладостный стон, ни ласкающий ропот:

Нежным и грубым словам – равное место в любви.

Даже если тебе в сладострастном отказано чувстве —

Стоном своим обмани, мнимую вырази сласть.

Ах, как жаль мне, как жаль, у кого нечувствительно к неге

То, что на радость дано и для мужчин и для жен!

Но и в обмане своем себя постарайся не выдать —

Пусть об отраде твердят и содроганье, и взор,

И вылетающий вздох, и лепет, свидетель о счастье, —

У наслаждения есть тайных немало примет.

После таких Венериных нег просить о подарке —

Значит себя же лишать прав на подарок такой.

В опочивальне твоей да будут прикрытыми ставни —

Ведь на неполном свету женское тело милей.

Кончено время забав – пора сойти с колесницы,

На лебединых крылах долгий проделавшей путь.

Пусть же юношам вслед напишут и нежные жены

На приношеньях любви: «Был нам наставник Назон»!

Чтобы сравнить приведенные работы с поэзией XIV–XV веков, обратитесь ко второй части этой книги, где мы приводим примеры из Чосера и Франко Саккетти, а также Джованни Боккаччо.

А мы добавим, что судьба стихов Максимиана просто поразительна. По сообщению литературоведов, его элегии (включая приведенную выше элегию о слабосильном дипломате) «усердно читались и изучались в средневековых школах, несмотря на самое, казалось бы, неподходящее для школьного чтения содержание».

Если же двинуться по череде средневековых возрождений дальше, то, читая поэтов VIII–IX «каролингских» веков, мы обнаружим в них стиль, мастерство, язык и образы, свойственные поэзии зрелого Средневековья, то есть XIV–XV веков. Свое название это возрождение получило по имени Карла Великого, который завоевал Рим столь же лихо, как и готы, и провозгласил себя императором. И эта его военная эскапада оценивалась римлянами, по словам историков, как новое завоевание северными варварами!

Но в поэзии каролингского периода, в отличие от случая первого нашествия варваров, появляются гении не любовной лирики, а мастера прославления христианской церкви и наихристианнейших светских владык. Например в поэме Ангельберта «Карл Великий и папа Лев», действие которой относят к 799 году, автор описывает охоту Карла близ Ахена, причем с особым восторгом изображает он великолепные наряды Карла и его спутников – наряды, более уместные при дворцовых церемониях позднего Средневековья, а не на охоте в VIII веке. В поэме много реминисценций не только из Вергилия, но и из Лукана. Так что в этом «хронологическим конгломерате» не только изображается быт XIV века, но и посредством литературных приемов, «забытых» уже тысячу лет как.

Ангельберт. Из поэмы «КАРЛ ВЕЛИКИЙ И ПАПА ЛЕВ»:

Лес расположен вблизи на горе, и приятную зелень

Роща скрывает в себе, и свежие есть в ней лужайки.

Все зеленеет вдоль стен, кольцом окружающих город,

Взад и вперед над рекой все виды пернатых летают,

Часто на берег садясь и клювами пищу копая.

То, к середине реки подлетев, погружаются в воду,

То обращаются вспять и вплавь достигают прибрежья.

Около тех берегов пасется стадо оленей

В длинной ложбине меж гор, на пастбище, полном услады.

Серна туда и сюда несмелым бегает шагом,

Чтоб отдохнуть под листвой, и разные виды животных

Всюду таятся в лесах. Так вот почему среди темных

Рощ этих Карл, наш отец и герой досточтимый, усердно

На мураве предаваться любил прелюбезной забаве,

Псами зверя травить и дрожащей стрелою своею

Племя рогатое бить под мрачною тенью деревьев.

Только что Феб воссиял лучом, преклоненья достойным,

И огнебровым зрачком его свет пробежал по высотам,

Все крутые холмы и верхушки лесов озаряя

Самых высоких, спешат отборные юноши к спальне

Царской, и знатных толпа, собравшись туда отовсюду,

Стала на месте своем, дожидаясь на первом пороге.

Шум поднялся, беготня по всему обширному граду;

Эхом своим с высоты ответствуют медные кровы;

Неописуемый гул голосов возносится к небу.

Ржаньем приветствует конь коня, и кричат пехотинцы;

Перекликаются все, и всякий своих созывает;

Пышно украшенный конь, в тяжелых металлах и злате,

Щедрого рад принять короля на могучую спину,

Буйной трясет головой и готовится к скачке по кручам.

Вот, наконец, из палат, окруженный свитой придворных,

Вышел на воздух король, досточтимейший светоч Европы.

Светит он дивным лицом и ярко сияет обличьем.

Лоб благородный увил драгоценной златой диадемой

Карл, наш король; над толпой возвышаются плечи крутые;

Отроки держат в руках широкие острые копья

И четверною каймой обвитые льняные тенета,

Псов кровожадных ведут, привязанных крепко за шеи,

Алчных к добыче всегда молоссов с бешеной пастью.

Вот уже Карл, наш отец, покидает святые пороги

Храма, и герцоги с ним, и окольные шествуют графы.

Вот растворились врата высокого града пред ними,

Вот затрубили в рога, и клики двор наполняют.

Юноши вперегонки поспешно к берегу мчатся…

Вот королева к толпе долгожданная вышла из пышной

Опочивальни своей, окруженная свитой огромной.

То – Лиутгарда сама, прекрасная Карла супруга.

Дивно сверкает у ней подобная розану шея,

Пышный багрец красотой уступает косам, увитым

Алыми лентами вкруг висков, белизною блестящих.

Мантию шнур золотой скрепляет, берилл самоцветный —

На голове у нее, в лучах золотой диадемы.

Ярок пурпур одежд из промытого дважды виссона;

Много различных камней украшают пресветлую шею.

В свите прелестных девиц в охотничью рать она входит.

Вот, веселясь, госпожа на коня горделивого села

Между высоких вождей в окружении юношей пылких.

В юной красе молодежь стоит у дверей в ожиданье:

Ждут королевских детей. Окруженный пышною свитой,

Нравом своим и лицом с высоким родителем схожий,

Карл выступает вперед, носящий отцовское имя;

На спину злому коню вскочил он привычным движеньем.

Вслед ему Пипин идет, нареченный по имени деда,

Славу отца своего возродивший в делах государства,

Сильный в бою и отважный герой, и храбрый в сраженьях.

Средь приближенных своих полководец щедрый выходит;

Вот высоко на коне, окруженный блестящею свитой,

Светит он дивно лицом и ярко сияет обличьем,

Лоб же красивый его окружен лучезарным металлом.

Сгрудившись вместе, толпа смешалась в широком проходе

Настежь раскрытых ворот.

Придворный синклит протесниться

Хочет вперед, отчего поднимается ропот немалый.

Резко трубят рога, и собаки с несытою пастью

Лаем наполнили воздух, и шум достигает созвездий.

Движется вслед за толпой ослепительных дев вереница.

Ротруд у них впереди перед прочими девами едет

На быстроногом коне, спокойным двигаясь шагом.

Кудри, что снега светлей, аметистовой лентой увиты,

Перемежаются в них каменья, сверкая лучами,

А на главе у нее дорогими камнями усеян

Венчик златой; скреплена изящная мантия пряжкой.

Средь многочисленных дев, стремящихся следом за нею,

Тут же и Берта горит, окруженная девственным сонмом,

Голосом, духом мужским, обычаем, ликом пресветлым,

Нравом, очами и ртом и сердцем с родителем схожа.

Вкруг ее нежной главы – позолоченная диадема,

В кудри, что снега светлей, вплетены золотистые нити,

И дорогие меха украшают млечную шею.

Взоры ласкает наряд, усыпанный всюду камнями,

В пестром порядке они сияют лучами без счета

И на монисте, а плащ хрисолитами сплошь изукрашен.

Гисла следом за ней, сверкая своей белизною,

В девичьем сонме идет, короля золотистая отрасль.

В мальвовом платье своем блистает прекрасная дева.

Мягкая ткань покрывал отделана вышивкой алой;

Волосы, голос, лицо лучистый свет источают,

Шея в блестящей красе горит розоватым румянцем,

Будто бы из серебра – рука, а чело – золотое,

Очи сияньем своим посрамляют пресветлого Феба.

Радостно на скакуна быстроногого дева садится,

Конь горделивый грызет удила, обдавая их пеной.

В сопровожденьи мужей, с окружившим ее отовсюду

Сонмом бесчисленных дев, при ржаньи коней громогласном,

В пышном уборе своем, покинув высокие крыльца,

Дева стыдливая вслед за властителем праведным едет.

Ротхайд выходит затем в украшеньи из разных металлов:

Быстрым шагом она своей предшествует свите.

Волосы, шея и грудь – в огне разноцветных каменьев;

Шелковый плащ дорогой с роскошных плечей ниспадает,

И на прелестной главе сверкает камнями корона;

Держат хламиду шары золотой в каменьях застежки.

На горделивом коне туда направляется Ротхайд,

Где притаились стада оленей с шершавою кожей.

Вышла меж тем из палат со светлым лицом Теодрада:

Ясное блещет чело, и волосы с золотом спорят;

Шеи прелестный убор – из одних изумрудов заморских,

Руки, ланиты, уста и ножки лучисто-прекрасны;

Светлые ярко горят просветленным пламенем очи.

На гиацинтовый плащ нашиты кротовые шкурки.

Славную деву сию Софоклов котурн украшает.

Шумной густою толпой ее окружили девицы,

И благолепный собор вельмож потянулся за нею.

Дева воссела тотчас на свою белоснежную лошадь,

Скачет на буйном коне короля благоверная дочка,

К роще держит свой путь, покинув дворец освещенный.

Поезда крайнюю часть занимает прекрасная Хильтруд.

Ей указала судьба подвигаться в последнем отряде.

Вот посредине толпы сияет прелестная дева,

Крепкой уздою она умеряет поспешную скачку

По прибережной земле.

За нею народ достославный

В жажде ловитвы спешит, и все королевское войско

Соединяется с ним. Вот сразу железные цепи

С хищных упали собак. Глубокие норы животных

Ищут прилежным чутьем и, как должно, бегут за поживой.

Жадно молосские псы по кустарнику частому рыщут,

Поодиночке сперва по тенистой дубраве блуждают:

Все поживиться хотят кровавой добычей лесною.

Всадники, лес окружив, противопоставили своры

Стаям бегущих зверей… Бурый вепрь обнаружен в долине!

Тотчас же всадники в лес поскакали, преследуя криком,

Наперебой понеслись за бегущей добычей молоссы,

И врассыпную спешат по безмолвному сумраку чащи.

Мчится беззвучно один, как должно, за вепрем проворным,

Лаем немолчным другой оглашает воздух спокойный,

Третий плутает в кустах, обманутый запахом ложным;

Кружат туда и сюда, один за прыжками другого:

Видит один, а другой унюхал бегущего зверя.

Шум поднялся, разлился по рощам, лежащим в долине.

Рог подбодряет собак отважных к свирепому бою,

Гонит туда, где кабан бежит, угрожая клыками.

Всюду с задетых стволов дождем осыпаются листья.

То по открытым местам, то по чаще бежит непроглядной,

Скор на бегу, скрежеща, устремляется к горным вершинам;

Но, наконец, утомлен, он стал и с усилием дышит.

Вот наседающим псам он орудие смерти готовит;

Мордой ужасной своей раскидал он свирепых молоссов.

Карл же отец с быстротой сквозь сонмы охотников скачет,

Птицы пернатой быстрей, мечом своим дикого зверя

В грудь поражает, вонзив железо холодное в сердце.

Рухнул кабан, изрыгнув свою жизнь вместе с бурною кровью,

Бьется и корчится он, издыхая, в песке рудожелтом.

Подвиг с высокой горы семья короля созерцает.

Карл же немедля велит загонять другую добычу,

К спутникам славным своим обращается с дружеской речью:

«Знаменьем благостным сим нам, как видно, судьба разрешает

День с весельем провесть, и потворствует нашим затеям.

Ну, так старайтесь же все завершить начатую работу

И к полеванью сему приложите усердные силы».

Еле промолвил герой, как ответили кликами толпы

С верха горы, и опять устремились к дубраве вельможи…

Поэма начинается с описания пейзажа. Мы писали уже об изображениях пейзажа в главе «Природа и ландшафт»; по нашим представлениям, описания, подобные тому, что приведены в этом творении Ангельберта, появляются не раньше XIV века.

Кстати, здесь мы находим редкий случай, когда литературоведы осмеливаются спорить с историками. Они прямо пишут, что творчество Ангельберта – пример придворно-рыцарского произведения, хотя историки уверяют нас, что в это время (в VIII веке) кроме монахов никто за перо не брался.

Отметим основные вехи на нашем пути из Рима в «Рим».

В XII–XIII веках в результате Крестовых походов произошло массированное знакомство западноевропейцев с византийской культурой, находившейся к тому времени на более высоком уровне развития. Это стимулировало ускоренное окультуривание самой Европы, но и Византия не отставала. Хотя ее территории (Малая и Передняя Азии, Испания, Южная Италия, Египет) пользовались огромной самостоятельностью, Константинополь (Первый Рим) повсеместно признавался столицей. В сфере византийского влияния находилась и Россия, за исключением некоторого промежутка времени, когда после захвата Константинополя крестоносцами (1204 год) она находилась в унии с латинянами.

В конце XIII – начале XIV века построен итальянский Рим как «запасная» столица Византийской империи, возможно, на месте старинного культового поселка. Следует понимать, что «римские папы» – это отцы империи, а не города, то есть они названы «римскими» не по названию города; во всю крестоносную эпоху они скитались по Франции, имея резиденции в разных городах (что в рамках традиционной истории не имеет достаточных объяснений).

С конца XIV века после пандемии чумы, поразившей Европу и Азию, выжившее население начало возрождение культуры предшествовавшего периода. В середине XV века власть в Константинополе взяли мусульмане, и Ромейская империя преобразовалась в Румский султанат. Переехавшие в Европу, а прежде всего в Италию греки стимулировали мощное развитие культуры. Одновременно кончилось «монголо-татарское» иго на Руси, и вскоре после этого Иван III объявил, что отныне Москва – Третий Рим.

Как же сказались все эти события на Руси? Историю ее ведут с IX века, ну и где же наши «возрождения»? Этому вопросу в Истории всемирной литературы посвящены две главы, написанные Д. С. Лихачевым, «Предвозрождение в русской литературе» и «Вопрос о Возрождении на Руси». Автор пишет:

«В Московской Руси, поскольку она возглавляла патриотическую борьбу против монголо-татарского ига, в XIV–XV вв. были благоприятные условия для Предвозрождения. Но в XVI в., когда важнейшее условие для ренессансного развития – национальное объединение – было достигнуто, деспотизм царского государства и православной церкви, бывшей в Московии государственной, препятствовал быстрому экономическому и культурному развитию, изолировал Московскую Русь, затормаживал и сковывал ренессансные процессы».

Иначе говоря, все было б очень хорошо, когда бы не было так плохо. Была Русь под игом (плохо), но имела благоприятные условия для «Предвозрождения» (хорошо). Сбросила Русь иго и объединилась (хорошо), затормозились ренессансные процессы (плохо).

Что же из всего этого следует? Можно ли сделать рациональный вывод из множества путаных, а то и просто невероятных сведений? Можно. Причем вывод достаточно простой: надо не только летописи читать, а шире смотреть на проблему.

Действительно, Овидия на Руси никто не «возрождал», и мы не найдем здесь произведений типа элегий Максимиана Этрусского. Но ведь Русь – не Италия. Мы утверждаем, что Максимиан в конце XIV или в XV веке писал в стиле Овидия, творившего в конце XIII или начале XIV века, и оба они были представителями одной культуры. А на Руси своя культура, и, как вы очень скоро увидите, процессы на территории нашей страны, если говорить о литературном развитии, вполне сходны с европейскими. Пусть и с запаздыванием, но к своему Возрождению Русь пришла – с А. С. Пушкиным. И это подтверждает наш вывод, что термин «возрождение» следует применять к возрождению национальных культур, пострадавших в Средневековье. Овидию же, как представителю иной культуры, на Руси только подражали (а не возрождали), и то достаточно поздно.

Церковь Вознесения в Коломенском. 1532 год.

В Европе никакой литературы, если не считать за таковую разрозненные записи, ранее XII века нет, а так называемые античные писатели жили и творили позже этого времени. И в этом же русле находится наша отечественная литература. Мы здесь не будем ничего цитировать из произведений писателей, потому что, слава Богу, русскую литературу пока еще преподают в школах, а бегло перечислим, что имеется в мировой сокровищнице из нашей словесности.

1037–1050. Иларион, «Слово о законе и благодати». Изборник Святослава. Феодосий Печерский, «Слово о вере варяжской».

«Хождение» игумена Даниила (1106–1108) повествует, как автор был приветливо принят иерусалимским королем-крестоносцем Балдуином I.

Владимир Мономах (1053–1125), «Поучение» (ок. 1117). Нестор-монах, «Житие Феодосия Печерского», «Чтение о житии Бориса и Глеба», «Повесть временных лет» (1113–1118).

Появляется ряд былин. Змееборец Добрыня спасает Забаву. По мнению литературоведов, текст содержит переклички с англосаксонским эпосом («Беовульф»), греческим (Персей и Андромеда), германо-скандинавским (Зигфрид), исландским (Сигурд), византийским и южно-славянским. Вообще борьба с драконами – излюбленный сюжет средневековой европейской литературы.

В Истории всемирной литературы сообщается, что «Проповедник Климент Смолятич в «Послании» к пресвитеру Фоме отклонял упрек последнего, что он пишет «от Омира (Гомера) и от Аристотеля, и от Платона», и отстаивал право писателя на символическое толкование Библии, так что это XIV век или позже.

«Слово о полку Игореве» (1185–1187).

О «Слове» скажем подробнее. Созвучия, найденные литературоведами: Ярославна сходна с Брамимондой («Песнь о Роланде») и Либгардой («Сказание о Вольфдитрихе»).

А. Робинсон: «Древнегерманский, скандинавский и англосаксонский эпосы хранили память о западно-восточных, римско-гуннских и готско-гуннских войнах. (Тысячелетняя память без письменных источников! Вот бы такую нашим историкам.) Таковы основные закономерности западно-восточных взаимосвязей в области сюжетосложения и символизации в европейском раннефеодальном эпосе, в сферу которых входило и «Слово о полку Игореве». Затем упоминаются циклы Гильома Оранжского и Доона де Майанса и другой раннефеодальный эпос, поскольку «по сюжетной ситуации, настроению и поэтической структуре, напоминающей четырехчастное строфическое членение с единообразными зачинами, заклинание Ярославны типологически приближается к этим западным песням и служит их своего рода архаическим преддверием».

Также пишут, что по ряду признаков «Слово» созвучно с «Песнью о моем Сиде». А «Песнь о Сиде» (Испания, XII век) сравнивают с «Илиадой», причем все перечисленные литературоведами стилистические черты поддаются имитации, и не исключено, что «Песнь о моем Сиде» – стилизация эпохи Возрождения.

«Слово» вступило в прямое противоречие с литературным процессом второй половины XII века… В «Слове» нет типичной для современного ему летописания религиозно-провиденциальной концепции…» (здесь и дальше Д. С. Лихачев). Неспроста не утихают споры о «Слове»! Оно тоже может оказаться стилизацией, например XVI века. Интересно, что подражанием «Слову» считается «Задонщина», написанная в XV веке. А не наоборот ли?

«Повесть временных лет», Нестор, XII век, – наверняка написана позже даже XVI века.

«Рассказы летописи о мести княгини Ольги древлянам за убийство ее мужа Игоря насыщены фольклорными мотивами многих народов… Подобные рассказы изложены Титом Ливием в повествовании о Ганнибале, в исландской саге о Харальде Суровом (зяте Ярослава), в монгольской летописи о Чингисхане».

В XIII веке появилось «Слово о погибели Русской земли»:

«Слово о погибели…» типологически соотносится с некоторыми из античных и средневековых памятников, воспевавших в более или менее сходных образах свое отечество. Таково описание Италийского полуострова в «Естественной истории» Плиния Старшего (I в.), Галилеи – в греческом тексте и в древнерусском переводе «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия (I в.), Испании в «Испанской истории и великой общей истории» (XIII в.)».

I век и XIII век – одна и та же линия № 5.

В XIV веке, как почти везде в Европе, мы видим на Руси новый стиль: «плетение словес».

«В поисках опоры для своего культурного возрождения русские, как и другие европейские народы, обращаются к древности, но не к древности классической (Греция, Рим), а к своей национальной. И в этом следует видеть главную особенность русского Предвозрождения», – пишет Д. С. Лихачев. В том-то и дело, что в этом нет ничего особенного, потому что «классическая древность» – это и есть нормальное европейское Средневековье. И другие народы точно так же обращаются с конца XIV века к своей национальной классике, появляется множество стилизаций «под Средневековье» и на Руси, и в Европе, и даже в Индии и Китае.

«Этот повышенный интерес к «своей античности» – к древнему Киеву, к старому Владимиру, к старому Новгороду – отразился в усиленной работе исторической мысли… в обостренном внимании к произведениям XI – начала XIII в.».

Например былины об Алеше Поповиче были сложены именно в это время, тогда как былины об Илье Муромце гораздо более раннего происхождения. Так же и некоторые саги на Западе, внешне мало отличимые от более ранних, сложены в это время.

И кстати, нельзя сказать, что Руси не была знакома «античная» культура и система ценностей. Согласования с античными произведениями наших литературных работ литературоведы нашли, как мы это только что показали. А специалисты по изобразительному искусству нашли также схождения с античной Грецией в живописи.

«Для России… античность отнюдь не была далекой от современности, замкнутой в прошлом исторической эпохой, – пишет Г. Кнабе. – Творчество Рублева в целом и его «Троица» в частности были как бы заново открыты на рубеже ХХ века и с тех пор вызывали и вызывают… все большее количество отзывов, наблюдений и ученых анализов. Среди них обращает на себя внимание всеобщее ощущение реальной и очевидной связи этих произведений с искусством классической Греции».

А вот мнение Н. Деминой: «В своей разумной уравновешенности и соразмерности всему человеческому Рублев ближе к эллинам классической поры, чем к напряженно взволнованным людям эллинистического мира и Византии».

О чем же сообщают нам искусствоведы? А сообщают они, что художник Андрей Рублев (1360/70 – ок. 1430, линии № 6–7) в творчестве своем ближе эллинам классической поры (V–IV века до н. э., линии № 5–6), чем к более высокой культуре эллинизированного мира (III–II века до н. э., линии № 7–8), или искусству Византии (ниже линии № 5). И это совершенно правильно. Россия линии № 6 сопоставима именно с линией № 5, потому что у нас искусство всегда отставало от европейского и средиземноморского уровня.

Из литературных произведений в XV веке на Руси появляются:

«Задонщина» – крупнейшее произведение о Куликовской битве, якобы обращение к примеру «Слова о полку Игореве» – начало века. «Сказание о Мамаевом побоище» – середина XV века. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.

«Сказание о князьях Владимирских», рассказывающее о происхождении русских князей от римского императора Августа.

В это же время или в начале XVI века появляется повесть о Вавилонском царстве, где развивается идея преемственности византийских монархов от Вавилона.

XVI век. «Великие Минеи-Четьи» митрополита Макария – собрание всех произведений, посвященных житиям святых. «Домострой». «Стоглав».

«Однако неудача Возрождения была завуалирована пышными формами официальной историографии… и появлением грандиозных «обобщающих предприятий» в литературе», – пишет Д. С. Лихачев, продолжая переживать за Русь. Но то же самое мы видим и в «древней» Греции в эпоху эллинизма, то есть, если перевести скалигеровскую хронологию в нашу, в XV–XVII веках. В Западной Европе в это время выходят огромные серии античных писателей, целые университеты «дорабатывают» Аристотеля и других «древних», которые, впрочем, действительно были древними в сравнении с теми, кто их обрабатывал.

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Скит патриарха Никона. 1657–1662 годы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Битва Рима с Карфагеном за господство

Битва Рима с Карфагеном за господство Мощные культурные центры древности способствуют появлению вокруг себя цивилизаций-сателлитов (наряду с культурой Месопотамии и Египта – эламская, урартская, хеттская и т. п.). Одним из таких культурных центров был Карфаген. Как

Глава 1 ЛЕГЕНДЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО ВРЕМЕНИ Первоначальный миф. — Семь холмов Рима. — Италия доримских времен. — Основание Рима. — Организация города. — Город и его боги

Глава 1 ЛЕГЕНДЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАННЕГО ВРЕМЕНИ Первоначальный миф. — Семь холмов Рима. — Италия доримских времен. — Основание Рима. — Организация города. — Город и его боги Рим представляет собой великолепное пространство между сумерками доисторических времен

Возрождение Рима

Возрождение Рима Неспособность Шапура захватить восточную часть Римской империи оказалась фатальной для Персии, ибо это дало Риму шанс оправиться. Возможность нанести Риму смертельный удар представилась снова только через три с половиной столетия. Оба врага вели

ИЗ КНИГИ «ДРЕВНОСТИ РИМА»

ИЗ КНИГИ «ДРЕВНОСТИ РИМА» III Увидев Рим с холмами неживыми, Безмолвствует в смятенье пилигрим: Нагромождение камней пред ним. Напрасно Рим найти он тщится в Риме. Был пышен Рим и был непобедим, Он миром правил. В серо-синем дыме — Обломки славы, щебень. Где же Рим? Уж Рима

24. Этрусская культура Древнего Рима

24. Этрусская культура Древнего Рима Название этого этапа развития римской культуры происходит от названия цивилизации, сформировавшейся на Апеннинском полуострове. Появление этрусской цивилизации относится к первому тысячелетию до новой эры. В это время на территории

25. Царский период Древнего Рима

25. Царский период Древнего Рима Царский период прежде всего связан с возникновением нового города, в будущем столицы целой империи, Рима. Существует несколько версий его возникновения, но самая распространенная – легенда о Ромуле и Реме, двух братьях, брошенных

Лирика Древней Греции и Рима

Лирика Древней Греции и Рима Теперь можно оглянуться: эстетика и культура классической древности, возникающей из свидетельств и руин, из непрерывных войн, приоткрыли нам прекрасный мир, погруженный как бы в безмолвие далей. Но сохранилась поэзия, пусть нередко в

Культура Древнего Рима

Культура Древнего Рима Греческая культура и римская цивилизация лежат в основе развития европейской цивилизации и культуры, с погружением в Средневековье и с Возрожденьем, - эти явления хорошо известны в историческом плане, но нас по-прежнему занимает тайна античного

ТЕМА 13 Культура Древнего Рима

ТЕМА 13 Культура Древнего Рима Черты характера двух народностейКультура Эллады отличалась самобытностью, непосредственностью, открытостью. Как отмечалось выше, греки часто бывали импульсивны, несдержанны, непостоянны. Однако при всех недостатках подобный характер не