6 Dunaj. Дочь Славы

6

Dunaj. Дочь Славы

Обычно ветер на реке упорно дует вам навстречу, в какую бы сторону вы ни плыли.

Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки. 1889 год

От Влтавы к Дунаю, из Праги в Братиславу, пассажиров доставляет скорый поезд номер 275 класса EuroCity. Помимо указания на стандарты комфорта эта ж/д кодификация содержит в себе и некоторую метафизику: из одного города европейского класса состав следует в другой такой же ЕвроСити. Экспресс-275 именуется Slovan, “Славянин”, и это тоже не случайно: название подчеркивает, что стальная магистраль связывает две сестринские столицы, младшая из которых, Братислава, в отличие от старшей, Праги, открыто гордится своим славянством.

У этой гордости есть обоснования. Именно просветители словацкого происхождения Ян Коллар и Павел Шафарик в конце первой трети XIX века – независимо друг от друга – выдвинули теорию так называемой славянской взаимности. К&Ш разработали концепцию общественного и культурного тяготения народов славянского мира, основанного на их этнической, исторической и духовной общности. В ту пору все полтора десятка родственных народов были в политическом отношении славянами либо австро-венгерскими, либо турецкими, либо германскими, либо российскими. Образующим элементом “системы взаимности” считалась Россия как единственное тогда самостоятельное славянское государство, хотя в отношении живших в пределах империи Романовых “братских” народов Романовы проводили более жесткую политику, чем по отношению к “своим” славянам Габсбурги и даже во многих случаях Османы.

В поток мифологем, питавших теорию взаимности, вливались и совсем не мифологические реки. В массовом сознании фольклорно-исторический статус получили Волга и Днепр, Дон и Урал, Енисей и Амур, Влтава и Висла, хотя не все эти реки были колыбелями славянства. Сторонники панславизма считали состоятельным и тезис “Дунай – славянская река”, поскольку в его среднем и нижнем течении расположены территории, населенные теперь шестью славянскими народами (словаки, русские и украинцы – на левом берегу; хорваты, болгары – на правом; сербы – на обоих). В словацких фольклоре и литературной традиции Дунай превратился в объект мифотворчества сравнительно поздно, может быть, потому, что реальное освоение словаками дунайских берегов – обстоятельство преимущественно новейшей истории.

Прага, откуда я выехал в Братиславу, в пору зарождения “взаимности” была преимущественно немецкоязычным провинциальным центром австрийской земли Богемия. Братислава, куда я отправился из Праги, именовалась тогда по-венгерски Пожонью или по-немецки Пресбургом (от лат. Posonium; славянский эквивалент Прешпорк использовался редко) и считалась фактически дальним пригородом Вены, где селились не только немецкие ремесленники и торговцы-евреи, но и (по причинам в основном царедворческого характера) мадьярские аристократы. Один из героев классического романа XIX века “Венгерский набоб”, фатоватый барон Абеллино Карпати, так охарактеризовал будущую словацкую столицу: “В Пожони умереть можно со скуки. Единственная местная достопримечательность – это пиво”. Столетие назад в городе с населением восемьдесят тысяч человек лишь каждый восьмой или десятый был словаком. Свое нынешнее имя Братислава получила в 1919 году, через несколько месяцев после образования Чехословакии. Это название (в несколько иной фонетической форме), как считается, предложил в 1837 году все тот же осевший в Чехии словак Йозеф Павол Шафарик. Изучая мимолетные средневековые варианты названия города (Вратислабургиум, Браслав, Брезалауспурк), Шафарик пришел к ошибочному выводу, что основателем столицы нынешней Словакии был правивший в середине XI столетия чешский князь Бржетислав I. Увековечение памяти Бржетислава в названии неизвестного ему города не было фатальным: в конце 1918 года на волне благодарности благословившему возникновение совместного государства чехов и словаков президенту США предлагалось переименовать Пожонь/Пресбург в Wilsonovo mesto (“город Вильсона”), однако такая радикальная идея широкой поддержки не получила.

В словацкой историографии закрепилось использование астионима “Братислава” применительно ко всему тысячелетнему городскому прошлому. Подчас это обстоятельство производит комический эффект. Интерьеры главного братиславского “венского кафе” – кондитерской Mayer на Главной площади – выдержаны в чинном стиле австро-венгерской ностальгии: с бюстом почтенного Франца Иосифа, с копией портрета красавицы императрицы Елизаветы придворной кисти Франца Ксавера Винтерхальтера. По стенам кафе развешаны стилизованные фотографии с городскими пейзажами начала минувшего века; город всюду обозначен на них как Братислава. Франц Иосиф и Елизавета обиженно молчат, но самые многочисленные посетители кондитерской, японские и испанские туристы, на исторические несоответствия внимания не обращают.

Словацкая история, указывают многие видные ученые, скажем, корифеи западного славяноведения Френсис Дворник и Роберт Сетон-Уотсон, – это прежде всего история словацкого народа, но не история Словакии или словацкой государственности. С большим сочувствием о невыгодном для словаков “тысячелетнем браке” с венграми и непростых отношениях с чехами пишет Клаудио Магрис. Эта особенность национального развития – долгий опыт подневольной жизни в многонациональном государстве – дает словацким интеллектуалам многочисленные поводы для общественных дискуссий и патриотических обид. Им обидно, например, что Йозефа Шафарика, как и некоторых других народных будителей?[31], в Праге считают всего лишь “чешским просветителем словацкого происхождения”. Хранитель библиотеки Карлова университета, этот проникшийся теорией взаимности историк и лингвист, не только разработал рекомендации метрического принципа для чешского стихосложения и ввел в практику научную дисциплину “славянская археология”, но бытового удобства ради даже изменил произношение и написание собственной фамилии на привычное для чешских глаза и уха Шафаржик (?afa??k). Теперь проспект и университет в городе Кошице отстаивают словацкий вариант фамилии ученого, а улица и мемориальная доска в Праге – чешский.

За четыре с половиной часа железнодорожного путешествия я успел выпить несколько порций кофе из твердых бумажных стаканчиков и пролистать книжку Станислава Киршбаума “История Словакии: Борьба за выживание”. Kirschbaum в переводе с немецкого – “вишневое дерево”. Мелькание фруктово-ягодных садов за окном поезда казалось мне забавным совпадением, правда, немного отвлекало от чтения. Книга у Киршбаума, заявленная как первое комплексное исследование словацкой истории на английском языке, получилась пристрастной, поскольку написана она с позиций радикального словацкого автономизма, однако неглупой и познавательной. Отчасти идеологию автора разъясняет то обстоятельство, что его отец, публицист Йозеф Киршбаум, и сам сыграл некоторую роль в истории Словакии. В межвоенный период Киршбаум-старший под остроумным псевдонимом Марьян Черешня сочинял тексты о пользе национальной независимости. Потом он состоял на партийной и дипломатической службе в профашистской Словацкой республике, солдаты которой принимали участие во Второй мировой войне на стороне держав оси и сражались (правда, не слишком героически, иногда массово сдаваясь в плен) против Красной армии на Украине и в южных областях России. Тем не менее лучший словацкий военный летчик Ян Режньяк получил Железный крест и сбил по крайней мере 32 советских самолета. А Йозефу Киршбауму пришлось полвека своей жизни провести в Канаде, куда он перебрался в 1949 году вместе с сыном Станиславом, в ту пору младшим школьником.

ЛЮДИ ДУНАЯ

ЯН КОЛЛАР

поэт и славянин

Родился в 1793 году в селе Мошовице. Изучал теологию в лютеранском лицее в Пожони, с 1817 года жил в Германии. В Йене Коллар встретил Вильгельмину Шмидт (словацкие историки называют ее “дочерью онемеченных потомков полабского славянства”), но жениться на своей возлюбленной смог из-за сопротивления ее родителей только в 1835 году. Главное художественное произведение Коллара – написанная в традициях Петрарки и Данте эпическая поэма “Дочь Славы”, в последнем варианте которой 645 сонетов объединены в пять песен (третья песнь названа “Дунай”). Размышляя о судьбах народов, лирический герой Коллара Амур путешествует по землям славянских племен, от балтийских островов до Баварии. Действие заключительных песен эпоса разворачивается в славянских раю (Лета) и аду (Ахерон). Проводником по раю Коллару служит образ Мины, которая является ему то йенской прелестницей, то дочерью родоначальницы славян богини Славы. “Погоди, я выну сердце и разорву его на две половины – / Одну отдам отечеству, другую ей”, – восклицает поэт, будучи не в состоянии решить, кого он любит больше: Мину или славянство. “Могильником славян” Коллар считает Германию и свой ад населяет германскими королями вроде Карла Великого:

Давно ли нежный голос Славии звучал

От пенных Болта волн до синего Дуная

И от предательского Лаба до равнин

Неверной Вислы! Ныне он уж онемел…

И кто ж повинен в грабеже, вопьющем к небу?

Кто оскорбил весь род людской в одном народе?

Зардись стыдом, завистная Тевтония,

Соседка Славы! С рук твоих ничто не смоет

Потоков крови, пролитых в борьбе со Славой.

“Дочь Славы” написана на чешском языке, с использованием говора, на основе которого позже развился литературный словацкий язык. Один из критиков поэмы, вызвавшей чрезвычайный интерес и волну подражаний в славянском мире, писал: “Все, что нашел в славянских племенах великого, Коллар прославил горячим словом; все, что нашел пагубного и унизительного, покарал пророческим гневом”. Коллару приписывают авторство главного лозунга славянской взаимности: Sl?vme sl?vne sl?vu sl?vov sl?vnych (буквально: “Славно прославим славу славных славян!”). В 1836 и 1837 годах Коллар издал на чешском и немецком языках трактат “О литературной взаимности между отдельными славянскими племенами и наречиями”. В отличие от Людовита Штура, пропагандировавшего литературное развитие словацкого языка, Коллар выступал за лингвистическую стандартизацию на основе русского, польского, сербскохорватского (“иллирийского”) и чешского языков. В Пеште, где Коллар три десятилетия прослужил пастором, его идеи не встречали понимания: над проповедником насмехалась толпа, прихожане устраивали ему кошачьи концерты. Коллар нашел защиту от мадьяронства у австрийских властей.

Шесть лет независимости под покровительством нацистской Германии принесли словакам противоречивый опыт государственного строительства, соединивший решение задач национального развития с кампаниями по преследованию евреев и радикальной клерикальной практикой. После войны низложенный президент Словацкой республики священник Йозеф Тисо и его премьер-министр Войтех Тука были признаны военными преступниками. По приговору скорого народного суда обоих повесили во внутреннем дворе Дворца юстиции в Братиславе. Современные словацкие политики, за крайне редким исключением, не считают новое независимое государство преемником республики Тисо, предпочитая в связи с событиями военной поры вспоминать о традициях антифашистской партизанской борьбы. Станислав Киршбаум – осуждая сотрудничество “той” Словакии с рейхом – в своей книге старательно выстраивает систему идеологической защиты, согласно которой даже плохонькая и с негодными союзниками самостоятельность все-таки лучше сосуществования в фактическом подчинении с другими, пусть даже дружественными, народами. Автор “Борьбы за выживание” с горечью пишет: словаки “пропустили свою историю”, позднее национальное пробуждение едва не оставило этот народ без государственности.

История XX века отмерила Словакии 172 километра Дуная. Гидрографы указывают: на словацко-австрийской границе, у Девинских ворот, начинается Средний Дунай. Здесь река пробивала русло к Малым Карпатам и после столкновения с отрогами этих невысоких гор в двухстах километрах ниже по течению резко повернула на юг, в глубь Венгрии. Еще четверть века назад девинская граница двух миров была запретной. При попытках побега на Запад, из Чехословакии в Австрию, на этом небольшом участке погибли 62 человека. Их застрелили с наблюдательных вышек часовые, они утонули в Дунае или Мораве, они сгорели от разряда пропущенного через колючую проволоку электрического тока. Фрагменты демонтированной после “бархатной революции” пограничной полосы сохранились до сих пор; вступление Словакии в Европейский союз сделало эти клочки железного занавеса, ржавые кусты колючей проволоки, совсем уж бессмысленными.

Течение Дуная совпадает со словацко-австрийской границей только на малом участке: река “втыкается” в Словакию почти под прямым углом. Свое дунайское правобережье – около ста квадратных километров, сейчас целиком в городской черте, – новосозданная Чехословакия в 1920 году прирезала согласно Трианонскому договору?[32], лишившему Будапешт в том числе и самых западных территорий в пользу Вены и Праги; еще немного удалось отщипнуть по итогам Второй мировой. В середине минувшего века, помимо нескольких деревень и речного порта, на территории нынешней Братиславы V размещались лагеря: сначала нацистские “трудовые” – для евреев, потом (они же) чехословацкие пересыльные – для венгров. Теперь здесь, на ставшем невидимым стыке трех государств, сплошная мирная, добрососедская жизнь. Исследуя придунайские земли на своих двоих и свернув не в ту сторону, я маршевым темпом едва не проследовал по Шенгенской улице мимо кукурузного поля из Словакии в Венгрию, к уже несуществующему КПП Русовце-Райка. О том, что из одной страны ты попадаешь в другую, извещают только синие дорожные указатели; и лес, и поля, и дорога неотличимы.

Начало Словакии во всех отношениях – и в географическом, и в историческом, – как принято считать в Братиславе, обозначают развалины Девинского замка. С высокого обрыва (полуразрушенные крепостные стены окружают вершину холма) прекрасно видно, как охотно мутный Дунай принимает в себя зеленую, словно бутылочное стекло, Мораву. Почти две тысячи лет назад на этой скале над слиянием двух рек на месте кельтского городища появились римские укрепления. Еще через семь или восемь веков замок, упомянутый в старогерманских хрониках под именем Dowina, стал старославянским опорным пунктом. Девин, который в 864 году безуспешно осаждала армия внука Карла Великого, Людовика II Немецкого, сыграл важную роль в обороне Великой Моравии от франков. Это государственное образование, читаем в исторических книгах, в IX и начале X века ненадолго объединило под властью княжеской династии Моймировичей довольно обширные центральноевропейские территории. В расцветную пору своей биографии Девин был часовым великоморавской экспансии, хотя то, что осталось от крепости к сегодняшнему дню, построили и перестроили новые хозяева, венгры. Оказавшись затем внутри земель Габсбургов, Девин потерял значение пограничного поста и переходил от одной семьи мадьярских магнатов к другой. Современный контур замковых развалин сформировался двести лет назад, после того как крепость взорвали наполеоновские войска. Больше Девин не восстанавливали, только привели территорию в порядок, придали суровым древним камням благородный вид.

Сейчас в обширном Девинском музейном комплексе царит словацкий дух. Концепцию исторической непрерывности подтверждает и духоподъемная цитата из сочинения главного будителя Людовита Штура, отлитая в бронзу мемориальной доски, и широкий размах парковой экспозиции со скульптурами, руинами, скамейками, фонарями, и мощный ток Дуная, за которым, если смотреть с девинской кручи, открываются самые дальние дали. Это луговые и лесные австрийские просторы (на замковых стенах слышны немецкоязычные радиостанции FM-диапазона, а мобильные телефоны принимают приветствия от австрийских провайдеров связи), юго-восточная оконечность Моравского поля, на котором произошла одна из важных битв Средневековья. В сражении у Дюрнкрута в 1278 году жители окрестных территорий принимали участие в общем строю венгерского войска, союзного половецкому хану и императору Священной Римской империи. Бились они все с армией воинственного чешского короля Пржемысла Отокара II, который и сложил на Моравском поле голову. Его смерть обозначила начало 640-летнего доминирования Габсбургов в Центральной Европе и, значит, в конечном счете решающим образом сказалась на исторической судьбе десятка народов, в числе прочих и чешского, и польского, и венгерского, и словацкого. Но в современном девинском контексте битва у Дюрнкрута не очень значительна, она произошла много позже Моймировичей, “старых словаков”. Идеологически Девин как раз про них. Изучение источников позволяет сделать вывод: главный вклад этой династии в развитие славянства в том, что князь Растислав (Ростислав) вовремя, в 862 году, пригласил в свои великоморавские земли проповедников Кирилла и Мефодия. Греческие монахи провели в полевой миссии три года. Они переводили на ранее кодифицированный ими старославянский язык церковные тексты, обучали местное население глаголической или кириллической (ученые до сих пор спорят, какой именно) азбуке. В 869 году Кирилл преставился в Риме, а Мефодий, несмотря на козни латинско-немецкого духовенства, еще дважды возвращался на север: крестил местных князей и простой люд, проводил богослужения, создавал святоотеческие книги. Все это дает любому словацкому городу и городку право установить на центральной площади, если она еще не занята другими монументами, памятник “учителям славянским”.

Воспользовалось таким правом и местечко Девин (часть IV района Братиславы) в окрестностях замка: местный храм Святого Креста снабжен типовой скульптурой святых братьев. Кругом статичный провинциальный пейзаж: площадь с клумбой, народная пивная, дом культуры социалистического образца. О Великой Моравии, продержавшейся на карте средневековой Европы всего 85 лет, жители Девина наверняка знают немного. Впрочем, мало известно об этом княжестве и профессиональным историкам, поскольку великоморавская цивилизация почти не оставила о себе памяти. Тем не менее в Братиславе набирает популярность исследовательская школа, считающая Моймировичей не просто старославянскими владетелями, но “старыми словаками”. Прорисовав почетче полустертые исторические следы, к такому же выводу пришел Станислав Киршбаум. У входа в главную словацкую государственную крепость, Братиславский Град, в 2010 году появился конный памятник самому успешному и воинственному из Моймировичей, Сватоплуку (Святополку). Скульптуру князя доверили изваять народному художнику Яну Кулиху, с 1950-х годов воздвигавшему памятники В. И. Ленину, монументы советским воинам-освободителям и словацким героям, утвержденным в этом статусе коммунистическими властями. Опытный мастер снабдил фигуру древнего князя щитом с изображением креста, воспроизводящего символику словацкого профашистского государства, которое также заигрывало с памятью о Моймировичах. После нервной общественной дискуссии щит заменили, но смысл появления памятника – показать, что словацкая государственность возникла на берегах Дуная до появления здесь племен венгерских кочевников, – очевиден и без всяких крестов. Скульптура всадника выполнена в пластичной манере, очевидно соответствующей динамике словацкого государственного строительства.

Бронзовый Сватоплук обращен лицом к Дунаю; прямо напротив, на месте небольшой немецкой деревни Энгерау (нем. узкая равнина), в середине 1970-х годов развернули массовое жилищное строительство. Район Петржалка с населением 115 тысяч человек – архитектурный памятник социалистической Словакии, в некотором отношении впечатляющий не менее творений древних зодчих. На русском языке Петржалка называлась бы Петрушкином или Петрушковом (петрушка по-словацки – peter?ilj): когда-то на придунайских территориях, на бывших уже узких полях и лугах, занимались огородничеством и садоводством. Петржалка не потерялась бы и в Москве, по численности населения этот район оказался бы в третьем десятке самых населенных в административном списке, рядом с Северным Медведковом и Теплым Станом. А в Центральной Европе конкурентов у словацкого детища панельного домостроения единицы, с Петржалкой сопоставимы разве что краковский район Новая Гута и – далеко ниже по течению Дуная – еще один поднятый по воле коммунистической партии циклопический бетонный город, Новый Белград.

Бесконечные корпуса и коробки Петржалки веселеньких цветов выглядят не так угрюмо, как московские спальные районы эпохи развитого социализма. Но приметы Черемушек и Тропарева в облике братиславского Петрушкина налицо: унифицированные гнезда многоподъездных домов в четыре, девять, двенадцать этажей, унылые лысые дворы, шизофреническое отсутствие центра, сомнительные попытки подлатать то, что начало разрушаться раньше проектных сроков, и переустроить то, что, как ни переустраивай, будет выглядеть по-сиротски. Архитектор Станислав Талаш спланировал этот словацкий город трудового завтра на дунайском берегу как совокупность трех комплексов с натуральными названиями Дворы, Луга и Рощи. Но как отличить блочные луга от панельной рощи? Теперь Петржалка оснащена всей столичной амуницией: шопинг-центр Aupar, торговая зона Danubia, променад Petr?alsk? korzo, экономический университет, беговая дорожка с синтетическим покрытием, высотные бизнес-комплексы Tеchnopol и Vienna Gates. Урбанистическую картину оживляют обустроенный еще в конце XVIII века и, к счастью, невырубленный парк у реки, теперь имени поэта-романтика Янко Краля; два искусственных пруда, на которых, говорят, зимуют лебеди; дренажный канал, бывший некогда рукавом Дуная, но полвека назад отрезанный от реки подземной стеной из глинобетона.

Местные журналисты уже не называют Петржалку, как раньше, “Бронксом Братиславы”. Утверждают, что уличная преступность здесь пошла на спад, что торговля наркотиками перестала быть навязчивой, что число самоубийств не превышает общенациональные показатели. Погожим летним утром, совершая на велосипеде круговой объезд Петржалки, я в это поверил, но мрачная реальность февральских сумерек, подозреваю, может подсказать другое.

Идеологически новая многолюдная Петржалка представляет собой особую важность для концепции старой Словакии. Именно эти бетонные джунгли и превратили Братиславу в кондиционный европейский мегаполис со всеми его знакомыми хоть немцам, хоть французам, хоть даже шведам культурными особицами и социальными язвами. Именно Петржалка окончательно решила задачу колонизации правобережных дунайских территорий. Именно Петржалка добавила словацкой силы Братиславе, в прошлом которой – тысяча лет чужой государственности и два с половиной века статуса венгерской, а вовсе не словацкой коронационной столицы, ведь у словаков не было “своих” королей?[33]. Петржалка приютила в сотнях своих многоэтажных крольчатников четверть городского населения – эти труженики нефтеперерабатывающего завода Slovnaft и шинной фабрики Matador, работяги автосборки Volkswagen, учителя средних школ и медсестры районных поликлиник, муниципальные служащие и сержанты полиции, продавцы универсальных магазинов и кассиры гипермаркетов все вместе и есть современная Словакия. Петржалка охраняет словацкую идентичность так же надежно, как древний град Девин, ведь короткое прошлое соцрайона невозможно перепридумать. Не случайно с одобрением глядит на Петржалку через Дунай бронзовый старый словак Сватоплук.

В центр города я возвращался по бывшему мосту Словацкого национального восстания?[34] (ныне безыскусно – Новый мост), в верхней части пилона которого устроен модный ресторан UFO watch.taste.groove. В социалистические времена ресторан назывался без помпы – “Бистрица” (есть такая словацкая река). Та пора, когда красотами Братиславы с высоты полета птиц любовались преимущественно партийные работники, прошла, и теперь предлагается: с балконов UFO – watch во все стороны, за столиком UFO – taste изысканную кухню, в баре UFO – groove, как сказал бы рок-критик, “почувствовать ритмику движения”.

И из ресторана UFO, и с середины Нового моста хорошо видно: Братиславе не хватает мощности мегаполиса, столичной стати, чтобы искренне, во всю славянскую силушку, обнять Дунай, сделать его внутренней водной дорогой трехсотметровой ширины. Вот и жители Пожони веками не затевали массового строительства на правом берегу, понимая, что городу все равно недостанет потенциала, размаха, богатства, и обустроили “напротив” всего лишь приятный глазу тенистый городской парк с аллеями и беседками, разбили на “узкой равнине” широкую зеленую зону. Урбанизм продиктовал свои законы, однако положение дел не изменилось: обитатели Петржалки ездят по дунайским мостам, конечно, не “в центр”, но исключительно “в город”, старая и новая архитектурные ткани пока не срослись.

Дунайские берега в Братиславе связаны пятью мостами, первый из которых (логически теперь он – Старый) построен в 1891 году и при открытии закономерно получил имя императора Австрии и короля Венгрии Франца Иосифа, а в первое республиканское правление назывался Штефаниковым?[35]. После Второй мировой войны судьба разрушенного гитлеровцами моста складывалась сложно: получив очередное новое имя (Красной армии), он, некачественно отремонтированный, обветшал и в конце концов превратился в объект почти беспрестанной реконструкции. Очередной капремонт закончили в 2011 году: мост приспособили для прогулок пешеходов-велосипедистов и движения электричек.

Памятник Марии Терезии в Пожони. Фото 1921 года.

В километровый отрезок между Старым и Новым укладывается почти весь исторический центр Братиславы. В конце 1960-х годов, когда в связи с грядущим рождением Петржалки и возникла идея перебросить на правобережье безопорный красавец мост, значительная часть Подградья, район Выдрице, а также практически весь еврейский квартал попали под снос, поскольку к переправе должна была вести широкая автотрасса, на картах обозначаемая как Староместская улица. Она и ведет, отрубая Братиславский Град от города, которым некогда хозяева этого мрачноватого замка-дворца управляли. Правда, к середине XVIII столетия Град (в венгерской традиции – Пожоньская крепость) утратил административное значение, и в огромном здании разместили католическую семинарию. В 1811 году замковый комплекс сгорел, к восстановлению приступили только при коммунистах. Местные остряки называют этот тяжеловесный белокаменный дворец “перевернутой табуреткой” – из-за башен по углам прямоугольного здания, и впрямь похожих на ножки стула. Когда народная власть наконец восстановила Град (в том виде, какой крепость приобрела при Марии Терезии), принялись и за главную городскую магистраль.

Командиры братиславского путевого строительства попутно решали еще и идеологические задачи: трансдунайскую развязку устроили впритирку к кафедральному собору Святого Мартина. Автотрасса ведет мимо храма, уродуя и заслоняя его, лишая пространства. Когда-то этот собор был встроен в средневековые городские стены; раз уж так, решили встроить его и в эстакаду шоссе? В выборе такого архитектурного подхода, похоже, сказалось не только небрежение историей и религией, но и тонкий учет особенности национальных отношений. Ведь как раз в соборе Святого Мартина почти три столетия проходили церемонии коронации Габсбургов в качестве венгерских монархов. В середине XIX века на шпиль пожоньского собора, подчеркивая сакральное значение храма, насадили модель венгерской короны диаметром больше метра и весом в полтора центнера. Снизу, конечно, ничего не разглядишь, и поэтому, когда в 2010 году корону позолотили наново, ее выставляли в соборе на всеобщее обозрение?[36]. Храм Святого Мартина вот уже пятое десятилетие развернут главным порталом на автомагистраль; в минуте ходьбы, под бетонными опорами моста, – центральное автобусное кольцо с запашками бензина и туалета. Прежде напротив собора стояла средневековая синагога, ну уж ее-то совсем некому было пожалеть. Когда-то крепость на горе и храм под горой составляли две части целого, были символами единства светской и духовной власти, знаками союза короля с Богом и доверия, которое Всевышний оказывал королю. И собор, и замок не случайно были обращены к Дунаю. Теперь этот замысел вовсе не очевиден.

В Музее города Братиславы я обратил внимание на забавный экспонат – изготовленную в 1827 году декоративную стрелковую мишень “Катание на коньках по Дунаю”. Вполне себе брейгелевская морозная картинка маслом по дереву, и кому только взбредет всаживать в такую пулю: маленькие беззаботные человечки скользят по ледовой поверхности. Парни в разноцветных куртках и мохнатых рукавицах, девушки в нарядных фартуках и белых чепцах, разноразная мелкая ребятня, никто не упал, никто не ушибся… Рядом более заманчивый для озорного стрелка рисунок: “Портрет бургомистра Франца Кумпфмюллера на фоне Братиславского Града” (надо полагать, все-таки “на фоне Пожоньской крепости”). Приосанившийся усатый мужчина в форме гусарского офицера, в доломане и ментике; жесткий взгляд на художника, твердая рука на эфесе, за спиной каменные стены и башни “перевернутой табуретки”. Два несложных сюжета примерно одной эпохи: власть и подданные, сановник и мещане, долг дворянина и увеселения черни, мороз и солнце, лед и камень.

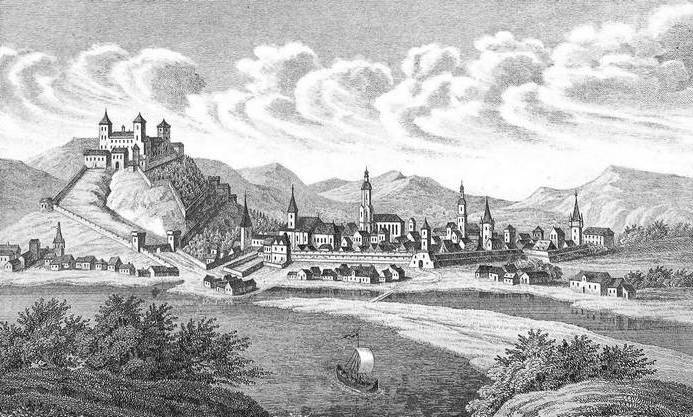

Пожонь. XVII век.

Пожоньская крепость. Открытка 1900 года.

В ту пору отношения человека и реки складывались проще, интимнее и, наверное, страшнее, чем сейчас. Теперь-то никому не придет в голову прополоскать в Дунае белье, никому не вздумается выйти на Дунай на коньках. Дунай для подобных развлечений уже давно не приспособлен, от городских кварталов река отгорожена каменными надолбами и стальными поручнями, главными посредниками между водой и землей стали дебаркадеры. Я насчитал восемь или девять таких причалов, пришвартованных вдоль долгого асфальтированного променада – от набережной, носящей имя протестантского священника и христианского писателя Душана Файнора, до набережной, носящей имя коммунистического генерала и чехословацкого президента Людвика Свободы. Все закономерно: жизнь на реке сменилась жизнью у реки, и река от жизни становится все дальше, в большом городе перестает быть ее частью.

Самое расхожее определение Братиславы – “дунайская красавица”. На мой вкус, Братислава скорее мила: в ее облике нет ничего такого, чего вы нигде больше не встретите, ее стиль в иногда удачных пропорциях смешал венскую сецессию с пражским барокко, добавив шарма венгерской религиозной архитектуры. Почти все историческое, что словакам удалось или захотелось сохранить, представлено в Братиславе неброско и неназойливо. Вот фонтан “Ганимед” у Национального, имперского образца, театра – с бронзовыми черепашками и лягушками по краям бассейной чаши. Вот харчевня с почетной вывеской “Самый старый китайский ресторан Братиславы”. Вот клуб Nue Spirit, очевидно, “Новый дух”, с ночной программой tropical disco. Все как у людей; немного не так, как у соседей, кое-что по-своему, пусть и поскромнее. Чистенький, компактный город, за неимением роскоши пестующий уют, заботящийся о репутации, а потому старательно вымывающий со своих улиц и площадей то, чем гордиться стыдно или теперь не принято: коммунистическую топографию, каменное уродство минувших эпох, в определенной или даже значительной степени – несомненную врожденную венгерскость. Братислава – провинциальная столица, нашедшая в этом статусе успокоение. Туристы заглядывают сюда на день-два заездом из чинной Вены, пышного Будапешта или стильной Праги. И, кажется, никто из гостей о проведенном в Братиславе времени не жалеет – здесь есть свое очарование, здесь, похоже, отдают себе отчет в том, что центровка европейской жизни происходит почти без участия Словакии, самой центральноевропейской республики.

Даже от панорамы Дуная в Братиславе не у каждого захватит дух. Лучшую в городе смотровую площадку, как считается, предлагает холм, на котором полвека назад выстроили Славин, советский пантеон скорбной благодарности. Родился бы Ян Коллар столетием позже – сочинил бы, поднявшись к Славину, торжественную оду о павших героях, навсегда ушедших в чертог славянской Вальхаллы. Официально Славин – символ победы над фашизмом, но на самом деле этот монумент – символ жертвенности и смерти, громадный красноармейский некрополь, равного которому нет на берегах Дуная. Профессор Ян Светлик, ответственный за общее оформление памяти почти семи тысяч погибших воинов, следовал двум архитектурным традициям: советской монументальной классике Евгения Вучетича и немецкому канону гигантских траурных павильонов Бруно Шмитца?[37]. Светлик строго придерживался воинских ритуальных правил: одни гранитные солдаты на барельефе дают присягу знамени, другие солдаты, участники многофигурной композиции, сражаются с невидимым врагом, третьи склоняются над убитым товарищем; бронзовые словацкие девушки несут негнущиеся цветы благодарности мертвым освободителям, спящим вечным сном, очевидно, под гимны богини Славы. На сорокаметровой высоте над колоннадой пантеона (за его массивными металлическими дверями – видно в щель – установлен тяжелый беломраморный саркофаг) еще один, главный, бронзовый солдат, как ангел хоругвь, разворачивает еще один, главный, бронзовый стяг. В 1960 году над всей тысячей славинских захоронений по понятным причинам и не подумали поставить хотя бы один, пусть небольшой крест. Ошибку исправили сравнительно недавно: деревянный крест неподалеку от крайней в долгом смертельном ряду могилы гвардии лейтенанта Александра Ковбасы выглядит свежевыструганным. На склоне холма под этим крестом – кладбище пожелтевшего елового лапника и пустых пластиковых бутылок.

В Словакии спокойнее, чем в соседних Чехии, Венгрии, Польше, относятся к разного рода русским и советским вмешательствам в государственную и национальную историю. Царский экспедиционный корпус под командованием генерала Ивана Паскевича, помогавший юному императору Францу Иосифу разгромить Венгерскую революцию 1848–1849 годов?[38], здесь карательным не считают. Как раз в то время народные будители впервые обратились к венгерским властям с петицией о признании национальных прав словаков, но в ответ получили отказ и репрессии. Последняя по времени смена общественного строя не испарила до дна местное русофильство, хотя перспективы политического развития в Словакии однозначно связывают не с Москвой, а с Брюсселем. Еще один, довольно элегантный монумент советским воинам стоит на центральной площади Братиславы, на набережной – памятник морякам советской Дунайской военной флотилии; они не обнесены заборами, как в Будапеште, их не красили в розовое, как в Праге или Софии. Вторжение 1968 года оставило о себе черную память, однако последовавший за ним разгром чешской либеральной элиты сопровождался и изменением баланса федеративных отношений Праги и Братиславы в политике и культуре в словацкую пользу.

Так что президенты независимой Словакии и теперь ежегодно возлагают цветы к мемориалу Славин 4 апреля, в день освобождения Братиславы от фашистов. Что, увы, не делает Славин более человечным. Все тут по советской традиции: никто не забыт, ничто не забыто, и птицы не поют. Сквозь трещины кладбищенских плит пробивается молодая трава. С вершины холма должна открываться панорама Малых Карпат, но далекую горную гряду разглядит разве что бронзовый знаменосец. А вот Дунай хорошо виден каждому: серебристо-серая лента в солнечную погоду и грязно-серая, если ненастье; река цвета бетонных славинских плит.

Подвиг советских воинов – освободителей румын, венгров, словаков, чехов от фашизма – воспел сразу после того, как это освобождение закрепило послевоенный раздел Европы, украинский прозаик-фронтовик Александр (Олесь) Гончар. В 1946–1947 годах он опубликовал вначале в Киеве, а потом и в Москве свое дебютное произведение – цикл из трех небольших романов “Знаменосцы”, выдержанный в строгом соответствии с кремлевским пониманием задач соцреалистической литературы. Эпопея Гончара повествует о продвижении Красной армии через Карпаты (названные Трансильванскими Альпами), о взятии Будапешта, о боях в Чехословакии; все оканчивается вступлением советских войск в Прагу. Сражаясь с врагом, лейтенант Евгений Черныш, главный герой книги лауреата одной Ленинской и двух Сталинских премий и одновременно альтер эго автора, размышляет не только о смысле своей жизни и любви к военфельдшеру Шуре Ясногорской (по законам жанра погибающей незадолго до Победы), но и об общественно-политических проблемах разной степени сложности. На вопрос о том, чем Красной армии удалось “так легко повернуть к себе” народы, прежде воевавшие на стороне нацистской Германии или покорно терпевшие фашистское иго, Черныш находит простой ответ: “Только правдой нашей борьбы, только вином свободы”.

В СССР и странах народной демократии пусть и искреннюю, но кондово по меркам не только сегодняшнего дня написанную книгу Гончара о Карпатах и Дунае переиздавали более ста (!) раз. Не только в силу литературного дарования, но и по соображениям общественной целесообразности Гончара (не все его книги следовали сиюминутным канонам советской литературы) считают классиком и в современной Украине. Писатель, на склоне лет увлекшийся идеями национального возрождения, скончался уже после распада Советского Союза, успев застать крушение сформированного Второй мировой войной политического мира. Одна из частей трилогии “Знаменосцы” называется “Голубой Дунай”, хотя ее автор и сам видел, какого Дунай в действительности цвета. Использование штраусовского мифа для создания несложного литературного образа, конечно, оправданно: голубая, как ясное небо, река для советского писателя – символ победы над фашизмом и счастливого послевоенного будущего. Вот цитата из романа; в передышке между боями беседуют советские солдаты:

– Почему Днепр такой синий?

– От неба.

– Так ты думаешь, что и Дунай такой?

– Летом, может, и такой… От неба. Небо насквозь синее, голубое…

– Сейчас Дунай будет как сталь, – задумчиво вмешался в разговор Саша Сиверцев. – Как Нева. – Сиверцев родом из Ленинграда. – Знаешь, у рек, как у людей, меняется настроение. Когда на душе ясно – они голубеют, когда хмурится – темнеют.

Поэтические сравнения литературного героя, боюсь, не пришлись бы по нраву партийным цензорам, будь они внимательнее при чтении романов Гончара: в социалистической жизни, когда, надо полагать, стало наконец “на душе ясно”, Дунай сохранил прежнюю окраску. Однако романтическое восприятие реки теми, кто живет на ее берегах, вполне естественно. Столица Словакии отдает этой романтике привычную дань: в Братиславе я квартировал на Дунайской улице (не выходящей к реке), завтракал в кафе Danubia, покупал сувениры в универсальном магазине Dunaj. Перечень можно продолжить еще и потому, что традиция рекопочитания в Братиславе заложена, понятное дело, не сегодня. Словацкие историки утверждают: греческое название города Истрополис (“город на Дунае”) используется с IX века, а в широкий оборот оно введено пятью веками спустя венгерским королем Матьяшем I Корвином?[39]. Этот же монарх стал инициатором основания первого на территории современной Словакии (и первого в тогдашней Венгрии) высшего учебного заведения?[40].

Для меня самым прямым символическим выражением дунайского характера Братиславы, однако, стал объект, прямого отношения к реке не имеющий. Речь идет о комплексе зданий, спроектированном столетие назад венгерским архитектором Эдёном Лехнером на окраине тогдашнего центра города. Когда-то на месте этих кварталов располагался тихий рукав Дуная, в котором, как гласит предание, преотлично ловились пескари. Со временем затон получил имя Грёсслинг (от нем. kressling – пескарь), а когда местность осушили, название рукава унаследовала проложенная по его руслу улица. Во времена, ставшие прямым результатом описанных в трилогии “Знаменосцы” событий, этой улице присвоили имя Красноармейская, но оно не пережило политических испытаний последних десятилетий.

Маститый архитектор Лехнер много строил по всей тогдашней Венгрии, в меру сил и таланта развивал концепцию модернизма и, как считают специалисты, успешно привнес в ар-нуво и сецессион элементы восточного (индийского) зодчества. Возводя на Грёсслинговой здание королевской католической гимназии и по соседству с ним храм Святой Елизаветы, который, собственно, юным воспитанникам и полагалось посещать, Лехнер, по моему скромному пониманию, к восточному архитектурному наследию не обращался. Лехнер даже не предпринял попытку скрыть, что вдохновителем его творческих усилий в данном случае был каталонский гений Антонио Гауди: минимум прямых линий, мягкие пластические очертания, разноцветная глазурованная керамика, веселая мозаичная плитка, рустикальные и зооморфные мотивы. Все это я уже изучал в Барселоне, в парке Гуэль и в районе Эшампле.

Церковь и гимназию архитектор снабдил тем, чего, по мнению Саши Сиверцева, не хватает Дунаю: голубым цветом. Католическая гимназия, обернувшаяся к сегодняшнему дню престижной школой с математическим уклоном, окрашена песочно-желтым, а вот небесного цвета храм Божий остается вызывающе голубым. Этот элегантный колер, эти легкомысленные орнаменты, эти заигрывания с сакральным смыслом и строгой формой в начале XX века наверняка оказались за гранью китча. Но стремление строить не столько пышно, сколько броско, не столько пафосно, сколько изящно на долгой временной дистанции себя оправдывает: в отличие от Славина, туристы текут к Голубой церкви почти столь же широкой, как Дунай, рекой.

Эдён Лехнер оставил городу в наследство прекрасные здания, прекрасные именно потому, что они являются отличными образцами искусства подражания. Вот во владении этим искусством и кроется скромная душа Братиславы. Глядя на розовые кусты во дворике Голубой церкви, я вспомнил персонажа набоковского романа “Отчаяние”, который утверждал: настоящий художник всегда ищет не сходство, а уникальность. Так вот, этот господин неправ. Голубая церковь в Братиславе и сама Братислава замечательны как раз тем, что они – церковь-подражание и город-репродукция. Даже прорезающий столицу Словакии Дунай есть всего лишь посеревшая копия самого себя.

Рудольф фон Альт. Главная площадь в Пресбурге. 1843 год.

Самое бездарное сооружение Братиславы – тут и конкурса-то не нужно проводить – исполнено совсем уж недвусмысленной водной символики. Чудовищный фонтан Дружбы ввели в эксплуатацию в 1980 году, в ходе очередного переустройства тогдашней площади Клемента Готвальда?[41]. Собственно, площадь возникла почти четыре века назад близ летнего дворца архиепископа, на пустыре, который еще через столетие засадили травой и облагородили тенистой аллеей, возможно, липовой. При государе-императоре на этом вольном пространстве командовали парадами, устраивали народные праздники, проводили цирковые представления и испытывали воздухоплавательные аппараты. В социалистическое время растущий город наконец взял свое: где следовало, поставили памятник коммунистическому вождю, аллею сократили, лужайку застроили. На месте кладбища времен Тридцатилетней войны вырос корпус Словацкого технического университета. В его просторном конференц-зале я любовался потолочной росписью под названием “Победа разума и труда”, думая о том, что эти почти библейские аллегории иногда могут показаться зловещими. Как только социализм кончился, памятник Готвальду снесли, а площади дали созвучное моменту название – Свободы.

Со всеми причитающимися таким сооружениям дорожками, бордюрами и скамейками фонтан Дружбы занимает столь значительную территорию, что так просто от него Братиславе не избавиться. Цветок липы, составляющий основу водной композиции, в Чехии и Словакии считается ботаническим знаком славянства, однако предложенная скульптором Юраем Говоркой интерпретация этого символа взаимности, подозреваю, заставляет Яна Коллара переворачиваться в гробу. Двенадцатитонный липов цвет диаметром девять метров, изготовленный из хромированной стали, помещен в огромный ступенчатый бассейн, словно пицца, разрезанный бетонными перемычками на сектора. На старых фотокарточках видно, как из громадного цветка в братиславское небо, выше расписного потолка университетского корпуса, вздымалась водяная струя. Однако вот уж который год бассейн сух и печален. А от самой древней липы славянского мира – братиславские путеводители отмерили ей тысячу лет, – некогда посаженной, не иначе, потомками князей Моймировичей на месте, ставшем со временем пространством между домами двенадцать и четырнадцать по улице с чудесным названием Палисады, сохранился один только могучий пень.

Может быть, теперь фонтану Дружбы просто нечего символизировать. Пришла пора других проектов, связанных с новой Европой, поскольку общеевропейский Дунай – козырная карта любого стоящего на берегах этой реки города. Крупнейшая культурная инициатива Словакии двухтысячных – открытие в дальнем пригороде столицы страны музея современного искусства Danubiana. На осмотр его экспозиции я и направлялся, неосмотрительно свернув на ту самую Шенгенскую улицу бывшей деревни, а теперь южного района Братиславы Чунова, что замыкает словацкое правобережье. Эта ошибка отсрочила, но не сорвала встречу с прекрасным.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Дочь дракона-правителя

Дочь дракона-правителя Рассказывают, что однажды в правление императора Гао Цзуна из династии Тан (676—679 гг. до н. э.) сюцай по имени И Фэн провалился на императорских экзаменах. По пути домой, близ Шэньси, он увидел молодую женщину, которая пасла около дороги коз. Она

Дочь правителя

Дочь правителя Свидетели чуда воскликнули: «Этот священник – живое воплощение Будды, и он, свершив добро, поднялся на Небеса». Сообщение доставили правителю, который с удивлением воскликнул: «Кто я такой, чтобы один из посланцев Неба захотел спуститься и излечить меня,

12. И дочь Алена

12. И дочь Алена Конец мая. Но лето уже вошло в свой график, и солнце уже давно принималось за свою работу. Вот и сегодня с самого утра солнце не жалело своих лучей, и температура была 30° тепла. Аленка очень рано соскочила с постели и распахнула окно, сразу в лицо ей пахнул

«В надежде славы и добра»

«В надежде славы и добра» Этой строчкой, вынесенной в подзаголовок, начинается стихотворение Пушкина, посвященное императору Николаю I. Надежды поэта были связаны, в частности, с тем, что государь простит декабристов. Не сбылось. Рассказы об этом императоре не поднимают

Дочь Лады

Дочь Лады Когда-то по бескрайним просторам арийской степи шли кибитки, в которые были запряжены волы. Впереди них скакали табуны коней и шагали огромные стада коров и баранов. Вся степь казалась, как и небо, голубой, а на горизонте виднелись холмы и где-то в тумане маячили

08 Зал славы Classic FM

08 Зал славы Classic FM Начиная с 1996 года мы просим своих слушателей проголосовать за три их самых любимых произведения классической музыки. На основании этого голосования мы составляем Список трёхсот произведений «Зала славы» Classic FM. Этот живой и постоянно меняющийся

БЕГСТВО ОТ СЛАВЫ

БЕГСТВО ОТ СЛАВЫ Загадка писателя–невидимки Травена стала одной из удивительных мистификаций нашего времени. Усердные литературоведы, дотошные репортеры и частные детективы не раз пытались проникнуть в тайну Травена и охотились за каждым «подозрительным», в ком

Храм славы

Храм славы 26 мая 1899 года исполнилось сто лет со дня рождения А. С. Пушкина. Эту знаменательную годовщину торжественно праздновала вся тогдашняя Россия, соединившаяся в одном чувстве восторженного поклонения перед памятью великого поэта. К этой славной дате особенно

Луна – дочь солнца

Луна – дочь солнца И месяц светит, когда солнца нет.Хорош и лунный свет, коль солнца на небе нет. (Сравните с немецкой «Чем дальше луна от солнца, тем ярче она светит».)Светил бы мне месяц ясный, а по частым звёздам колом бью.Всю ночь собака на месяц пролаяла, а месяц того и не