Allegro Moderato — Библиотека как метатекст

Allegro Moderato — Библиотека как метатекст

Это некая поразительная эстафета, которая как бы предваряется универсальным опытом Баха (у которого взято всё основное): Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Вагнер, Малер, Шенберг, Берг, Веберн. Её можно представить себе как некоего гениального долгожителя, который родился под фамилией Гайдн и умер под фамилией Шенберг, как некое восхождение, непрерывную единую линию, единый пласт сознания.

Н.Н. Каретников. «Темы с вариациями»

В первой части «симфонии в прозе», уважаемый читатель, мною будет сделана попытка построить общую формальную модель Библиотеки. В широком смысле библиотека есть некоторое пространство, включающее в себя собрание всех текстов, написанных человечеством в ходе его исторического развития (метатекст)[19]. Сам замысел такой работы предполагает отразить в модели библиотеки не только особенности её построения в прошлом и настоящем, но и субъективную сферу — поведение людей, населявших её и обитающих сегодня в пространстве текстов. Они разные, эти люди, у каждого из них свой характер, своё понимание библиотеки, свой путь, которому они следуют.

Для немногих библиотека — цель и смысл жизни; попытка через изучение прошлого лучше понять то, что происходит сегодня, увидеть завтра; возможность соприкоснуться с красотой и гармонией книги. Для большинства — обычная работа: сохранение, разыскание, поиски, нахождение нужного читателю материала. Но и те и другие не перестают удивляться, огорчаться и радоваться жизни. Перефразируя Ш. Фурье, можно утверждать, что сила притяжения в пространстве библиотеки пропорциональна судьбам живущих в нём людей[20].

Понимание библиотеки в широком контексте формировалось у меня постепенно, в ходе рассуждений и дискуссий с коллегами, собственных наблюдений и впечатлений от того, как изменяется потребность в библиотеке у общества, какой она станет завтра, как будут с ней общаться новые читатели. Чем больше меня захватывали эти вопросы, тем отчётливее японимал, что библиотека, как и вся жизнь на Земле, развивается не по направлению «к чему-то», а только «от чего-то».

Меняется архитектура библиотеки, иным становится внутреннее её наполнение, появляется нечто новое в поведении библиотекарей и читателей. Уже не срабатывают стереотипы. Расширяются границы библиотечного общения (архив, музей, интернет); требуется иной подход к осмыслению происходящего. Так возникает проблема нахождения границ библиотечного и небиблиотечного. Границы эти подвижны и гибки, они меняются в заисимости от особенностей развития общества, науки и культуры в соответствующую эпоху. Но это не означает, что пространство библиотеки развивается по кем-то написанному сценарию. Напротив, оно, как творение человеческого разума, продолжает пребывать в постоянном поиске гармонии.

Я хочу начать изложение первой части с аллегорической истории. Моя цель — показать, чем знания, зафиксированные в мире текстов и образующие библиотеку, отличаются от иных форм представления реальности[21].

Вообразим себе, что где-то в Тихом океане есть остров, который по какой-то невероятной причине так и не был до сих пор открыт. На этом острове живут люди, полностью оторванные от внешнего мира. Много лет тому назад на остров были выброшены штормом два англичанина и книги с потерпевшего крушение корабля. Местные жители их спасли вместе с книгами, приняли в касту жрецов (предположим такая была на острове): англичане научили жрецов читать и понимать свой язык, и вскоре английский стал религиозным языком на этом острове. Только жрецы владели им и передавали знания из поколения в поколение вместе со спасёнными книгами.

Представим себе, что главным бедствием островитян были внезапно налетающие ураганы, спастись от которых можно было только в пещере, находящейся на горе. Поэтому предсказание урагана — это жизненно важная задача для обитателей острова. Изучив английский язык и читая книги, жрецы обнаружили тексты, в которых содержалась информация об ураганах и, что ещё важнее, набор прогностических сведений о надвигающемся бедствии. Таким образом, на острове появились избранные люди, способные применять зафиксированные в текстах знания и, основываясь на них, спасать других.

Представим себе, что у жрецов есть оппозиция. Эти люди не верят, что жрецы, обладая книжными знаниями, предсказывают приближение урагана. Они хотят научиться сами предсказывать его приход. Эти люди тщательно записывают свои наблюдения погоды: характер облаков, скорость их движения, цвет солнца при его заходе. Кроме того, они разработали свой метод записи и интеграции полученной информации. Иногда этим людям удаётся предсказать приход урагана, иногда нет; видимо, они предсказывают его приближение хуже жрецов…

В этой вымышленной истории мораль состоит в том, что показаны два различных способа постижения (отношения) реальности окружающего нас мира. Способ жрецов — научный, они прикасаются к зафиксированному знанию, и оно открывается для них. Оппозиционеры используют другой путь — эмпирический. Они наблюдают за реальностью, представляя её в своих особых схемах, рассуждают и строят свой субъективный прогноз. Заметим, что жрецы более успешно предсказывают погоду. Важно подчеркнуть, что эти подходы более успешно предсказывают погоду. Важно подчеркнуть, что эти подходы принципиально различны. При научном подходе мы обращаемся к имеющемуся знанию и, таким образом, «включаемся», входим в него. Эмпирическое знание есть только конкретный факт, который требует осмысления; оно лишь место, и нужна работа мысли, чтобы понять закон его формирования. Закон не изменяется, в этом смысле он вне пространства и времени. Об изменениях можно говорить только на фоне других законов, уже зная их. При эмпирическом подходе вопрос о существующем независимо от нас знании личностью игнорируется, мы ощущаем себя одинокими в окружающем нас мире и надеемся только на самих себя.

Далее. Накопленные теоретические знания содержатся в мире текстов, которые образуют огромное информационное пространство. Следовательно, важно научиться общаться с пространством текстов, войти в него и почувствовать себя его составной частью. Сделать это можно, соединив два подхода: накопление субъектом личностного знания и знания книжного.

Помимо общения с коллегами, большое влияние на меня оказали работы, казалось бы далёкие от профессиональной проблематики, в особенности труды М. Вебера, М. Полани, К. Поппера, Й. Хейзинги, М. Пруста. Но это только на первый взгляд. В действительности же, рассказанная аллегорическая история, напрямую связана с книгами М. Полани и К. Поппера.

Начнём с Майкла Полани (1891–1976) — автора теории неявного (личностного) знания. Его рассуждения — это не только впечатляющая научная, но и поэтическая концепция[22].

«Прежде всего, — пишет М. Полани, — я отказался от идеала научной беспристрастности. В точных науках этот личный идеал, пожалуй, не приносит большого вреда, поскольку там учёные нередко им пренебрегают. Но … в биологии, психологии и социологии его влияние оказывается разрушительным, искажающим всё наше мировоззрение даже за границами собственно науки. Я хочу предложить иной идеал знания» (С. 18).

Итак, М. Полани заявляет о наличии двух типов знания: центрального (явного) и периферического (неявного, личностного). В процессе познания происходит расширение рамок неявного знания («человек знает больше, чем может сказать»), и неявное знание включается в центральное (явное) знание. Этим определяется личное участие человека вактах понимания. Вместе с тем наше участие не делает понимание субъективным. Оно сохраняет объективность, поскольку новое знание соприкасается с реальностью и изменяет устоявшуюся интерпретацию.

Вот некоторые тезисы концепции М. Полани. 1. «Для меня знание — это активное постижение познаваемых вещей, действие, требующее особого искусства» (С. 18). 2. «Личностное знание — это интеллектуальная самоотдача, поэтому в его претензии на истинность имеется определённая доля риска. Объективное знание такого рода может содержать лишь утверждения, для которых не исключена возможность оказаться ложными». 3. «… в каждом акте познания присутствует страстный вклад познающей личности и… это не добавка, не свидетельство несовершенства, но насущно необходимый элемент знания» (С. 19). 4. «Науки открывают новое знание, однако новое видение, которое при этом возникает, само не является этим знанием. Оно меньше, чем знание, ибо оно есть догадка; но оно ещё и больше, чем знание, ибо оно есть предвидение вещей ещё неизвестных, а быть может, и непостижимых в настоящее время. Наше видение общей природы вещей — это наша путеводная нить для интерпретации всего будущего опыта», — подчёркивает автор (С. 197).

Теории личностного знания (через пять лет после выхода книги М. Полани) Карл Поппер (1902–1994) противопоставил теорию объективного знания, центральным звеном которой является «эпистемология без субъекта знания». Здесь необходимо сделать терминологическое уточнение.

Русский перевод работы «Объективное знание. Эволюционный подход» вышел в свет в 1983 г.[23] Спустя почти двадцать лет ответственный редактор этого издания профессор В.Н. Садовский опубликовал книгу «Карл Поппер и Россия»[24]. В седьмой главе «Теория трёх миров К. Поппера» В. Садовский пишет: «Мне трудно судить, насколько хорошо попперовское выражение «Epistemology without a Knowing Subject» понятно для представителей англоязычного общества… переводчик этой статьи Л.В. Блинников перевёл это выражение как «Эпистемология без познающего субъекта» (поскольку я был ответственным редактором этого сборника, я также несу полную ответственность за этот вариант перевода). Представлялось, что это точно соответствует английскому оригиналу, и с этого времени этот перевод получил широкое хождение в российской философской литературе. Со временем, однако, я изменил своё мнение на этот счёт. Позднее, в ходе перевода на русский язык статей сборника «Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Карл Поппер и его критики», переводчик Д.Г. Лахути высказал, на мой взгляд, очень разумное предложение изменить перевод «Эпистемология без познающего субъекта» на «Эпистемологию без субъекта познания». После длительной дискуссии я согласился с этим» (С. 122-123).

С переводом Д.Г. Лахути, в принципе, согласен и философ Л.Б. Баженов. Об этом он пишет в рецензии на упомянутый В. Садовским сборник «Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Карл Поппер и его критики» (М., 2000)[25]. Субъект познания в концепции К. Поппера, считает Л. Баженов, делает то же, что делает живой организм в биологической эволюции, то есть ведёт себя в высшей степени активно; активность изначально вплетена в ткань его жизнедеятельности. Возникающим изменениям он отвечает тем, что либо самоустраняется, либо продолжает существовать, решая новые проблемы. И далее Л.Б. Баженов поясняет:

«На ступени человека возникает разум, в чём решающую роль сыграло возникновение языка, обладающего дескриптивной (описательной) функцией. Язык животных обладает экспрессивной функцией (выражает его внутреннее состояние), сигнальной функцией (сообщает, сигнализирует о чём-то другим особям). Язык человека обладает способностью описывать ситуацию, в которой он находится. Эти описания (дескрипции) могут становиться предметом критического обсуждения. В известном смысле они как бы отделяются от организма, становятся жителями нового третьего мира, который надстраивается над первым миром (миром физических состояний) и вторым миром (миром состояний нашего сознания, миром ментальных состояний)» (С. 162).

Итак, имеются, как минимум, два перевода выражения «Epistomology without a Knowing Subject»: «эпистемология без познающего субъекта» (Л.В. Блинникова) и более точный — «эпистемология без субъекта познания» (Д.Г. Лахути). Но для Д.Г. Лахути, как выяснилось позже, и этот перевод оказался не вполне адекватным. Уже после философских дискуссий в Вене в июле 2002 г., посвящённых столетию рождения К.Р. Поппера, он, рассказывая мне о работе конференции, предложил новый, с его точки зрения оптимальный, вариант перевода английского выражения на русский язык: «эпистемология без субъекта знания», которого и буду придерживаться[26].

Обратимся теперь к основным положениям теории К. Поппера. Если использовать слова «мир» или «универсум», пишет К. Поппер, то можно различить три мира, или универсума: 1) мир физических объектов или состояний; 2) мир состояний сознания (мир мышления) и 3) мир объективного содержания мышления, включающий научные идеи, поэтические мысли и произведения искусства (мир знаний). «Обитателями» третьего мира являются теоретические системы, проблемные ситуации и критические рассуждения, а также содержание журналов, книг и библиотек[27].

Третий мир существует независимо от первых двух и в доказательство его объективности К. Поппер предлагает рассмотреть два мысленных эксперимента. Учитывая, что в нашей литературе они приводились неоднократно, иногда без ссылок на автора, хочу сразу же сказать, что К. Поппер впервые ввёл своё доказательство в книге «Открытое общество и его враги» (Лондон, 1945, Т. II. С. 108):

«Эксперимент 1. Предположим, что все наши машины и орудия труда разрушены, а также уничтожены все наши субъективные знания, включая субъективные знания о машинах и орудиях труда и умение пользоваться ими. Однако библиотеки и наша способность учиться, усваивать их содержание выжили. Понятно, что после преодоления значительных трудностей наш мир может начать развиваться снова.

Эксперимент 2. Как и прежде, машины и орудия труда разрушены, уничтожены также и наши субъективные знания, включая субъективные знания о машинах и орудиях труда и умение пользоваться ими. Однако на этот раз уничтожены и все библиотеки, так что наша способность учиться, используя книги, становится невозможной… во втором случае возрождение нашей цивилизации не произойдёт в течение многих тысячелетий»[28].

Третий мир, несмотря на то что он продукт человеческой деятельности, автономен. Мы постоянно воздействуем на него и подвергаемся воздействию с его стороны. Посредством этого взаимодействия между нами и третьим миром происходит рост объективного знания, т.е. знания «без того, кто знает», без субъекта знания. Вот как Карл Поппер объясняет объективность и автономию третьего мира.

«Мнение, что без читателя книга ничего собой не представляет, является одной из главных причин ошибочного субъективного подхода к знанию. Книга якобы в действительности становится реальной только тогда, когда она понята, в противном случае же она просто бумага с чёрными пятнами на ней.

Этот взгляд ошибочен по многим пунктам. Осиное гнездо является осиным гнездом, даже если оно было покинуто и даже если оно никогда снова не использовалось осами как гнездо. Птичье гнездо является птичьим гнездом, даже если в нём никогда не жили птицы. Аналогичным образом книга остаётся книгой — определённым видом продукта, даже если она никогда не была прочитана (как часто происходит сегодня).

Отметим, что некоторые книги или даже библиотеки книг не нуждаются в том, чтобы быть написанными кем-либо: книги, содержащие таблицы логарифмов, например, могут быть созданы и отпечатаны вычислительной машиной. Они могут быть лучшими книгами, содержащими логарифмы, то есть содержать логарифмы вплоть, скажем, до одной миллионной. Они могут быть посланы в библиотеки, однако оказаться бесполезными. Во всяком случае, могут пройти годы, прежде чем кто-либо воспользуется ими, причём на многие данные в них (в которых выражаются некоторые математические теоремы), возможно, никогда не обратят внимания в продолжение всей истории существования человека на земле. Однако каждая из этих цифр содержит то, что я называю «объективным знанием», и вопрос о том, имею ли я право называть её так, не имеет значения.

Пример с книгами, содержащими логарифмы, может показаться искусственным. Но это не так. Я должен сказать, что почти каждая книга подобна этому примеру: она содержит объективное знание, истинное или ошибочное, полезное или бесполезное, а прочитает ли её кто-либо когда-нибудь и действительно поймёт её содержание — это почти случайность. Человек, который понимает книгу, — редкое создание. Если же взять обыкновенного человека, то для него всегда характерно в значительной степени неправильное понимание и неправильное истолкование книг. Превращение чёрных пятен на белой бумаге в книгу, в знание в объективном смысле представляет собой не результат реального и отчасти случайного уклонения от такого неправильного понимания. Скорее здесь имеет место более абстрактный процесс. Именно возможность или потенциальность некоторой вещи быть понятой, её диспозиционный характер быть понятой и интерпретированной, ил неправильно понятой и неправильно интерпретированной; делает её книгой. И эта потенциальная возможность или диспозиция книг могут существовать, не будучи когда-либо актуализированными или реализованными.

Чтобы понять это более чётко, можно представить себе следующую ситуацию. После того как человеческий род исчезнет, некоторые книги или библиотеки, возможно, будут найдены некоторыми нашими цивилизованными потомками (не имеет значения, будут ли они земными живыми существами, которые сделались цивилизованными людьми, или некоторыми пришельцами из космоса). Эти книги могут быть дешифрованы. Предположим, что они могут оказаться теми логарифмическими таблицами, которые никогда не были ранее прочитаны. Из этого совершенно ясно следует, что для превращения некоторой вещи в книгу несущественно ни её составление мыслящими животными, ни тот факт, что она в действительности не была прочитана или понята; для этого достаточно лишь то, что она может быть дешифрована.

Таким образом, я действительно признаю, что, для того чтобы принадлежать у третьему миру объективного знания, книга должна (в принципе, в возможности) обладать способностью быть постигнутой (дешифрованной, понятой или «познанной») кем-то»[29].

…Теперь, с учётом наличия двух типов знания: 1) личностного, связанного с интеллектуальной самоотдачей субъекта знания, (М. Полани) и 2) знания объективного, состоящего из продуктов человеческого духа, — знания «без субъекта знания» (К. Поппер), обратимся к главной теме первой части книги. Изучая библиотеку, сначала её надо «преобразовать», т.е. превратить в некое сообщение, содержащее смысл, или в текст, адресованный нам на понятном языке. И потом… дать этому тексту (через проявление интереса к нему со стороны читающего) на себя подействовать. Чтобы «читать» библиотечный фонд, надо иметь некую внутреннюю идею. Другие могут о ней и не знать, но читатель попадает под влияние создаваемой библиотекарем атмосферы и ход его рассуждений меняется, он включается в процесс интерпретации.

Библиотека как метатекст состоит из множества текстов, у каждого бесконечное число интерпретаций, но все они входят в её собрание и придают особую неповторимость библиотечному пространству. Будем считать, что пространство библиотеки есть форма её существования. В этом пространстве живут, реально обитают тексты, содержанием которых выступают факты, теории, понятия, термины. Таким образом, метатекст как понятие вторичное несёт в себе смысловой образ библиотеки. Смысл метатекста лежит вне его самого, он проявляется только в процессе взаимодействия с читателем. В нём важно почувствовать не только материальную форму исходного текста или его сюжет, а то неуловимое, что варьируется от книги к книге, что создаёт эту удивительную «мелодию» и даёт нам возможность услышать голос её бытия в пространстве.

Библиотеку в дальнейшем будем рассматривать как метатекст, т.е вторичный текст, через который осуществляется доступ к исходным текстам. Центральную идею, положенную в основание библиотеки как метатекста, представим так. По мере развития человеческого общества увеличивается отставание (дефицит) знаний, имеющихся у конкретного индивида, от знаний, накопленных человечеством. Это можно трактовать как неспособность знаний отдельной личности быть универсальными. С каждым поколением на человеческую жизнь приходится всё больше и больше информации. Накопленных знаний акже становится всё больше, и личность не в состоянии усвоить всё то, что ей необходимо. Получается, что мир текстов, в которых содержатся зафиксированные знания, как лавина длиной в тысячи лет накатывается на человека и давит его своей тяжестью (а его жизнь рассчитана всего на несколько десятилетий!). Другими словами, человек всё меньше и меньше становится соизмерим со своей историей, и библиотека в обществе формируется как естественная реакция на увеличивающийся разрыв между накопленным и личностным знаниями. Её наличие даёт возможность человеку общаться с миром текстов и обещает надежду на их разыскание. Надежда найти нужные тексты в библиотеке превращается в ожидание возможного нашего события с ними.

Пытаясь проникнуть в пространство библиотеки и установить с ним контакт, нам необходимо создать отделённый от самих себя образ, который можно рассматривать как бы со стороны, отстранённо. Идеи такого рода не являются новыми. Видимо, когда ещё не было библиотек в нашем понимании, собирание и расстановка книг в частных коллекциях рассматривалась как разновидность искусства и проявление индивидуальности. Исторически первая библиотека была, собственно, библиотекой одного человека. Собирание библиотеки вначале было искусством, но искусством, применявшим свои критерии. Та или иная книга выбиралась не только по её внешним признакам, но и на основе её пользы для человека и ориентации его в мире знаний. Так, думаю, возник и строился систематический каталог, поэтому-то он и самый старый в каталожном семействе.

Библиотека воздействует на нас по-разному, и наши способности её восприятия различны. Вначале человек реагирует только на означающие в ней знаки (синтаксис) — от перечня функциональных отделов библиотеки до шифров, рубрик, индексов, т.е. на то, что вводит его в мир порядка конкретной библиотеки, но до реальных текстов (семантики) предстоит ещё долгий путь. Читатель не в состоянии адекватно отреагировать на воздействие библиотеки, не в состоянии при обилии метаинформации сам проделать большую работу по разысканию. Так возникает ситуация ожидания, отсрочки, которую психологи называют травмой. И тут на помощь приходит интернет. Интернет «снимает» первый натиск информации в библиотеке. Его, с учётом мнений критиков, всё же можно рассматривать как терапевтическое средство: с помощью интернета сокращается время ожидания, проводится текущий поиск и отобранные тексты представляются в удобном для пользователя виде. Налицо союзнические, а не конкурентные отношения библиотеки и интернета.

Внимательный читатель, следуя порядку моего изложения, видимо, уже сумел выделить в первой части симфонии в прозе две её основные темы. Тема первая — это тема личностного знания, по Полани, знания по природе своей активного, страстного, находящегося в постоянном движении и поиске нового. Оно составляет мир, или пространство, читателя. Тема вторая — знание объективное, третий мир, по Попперу, т.е. накопленные человечеством знания об окружающей действительности (общественный тезаурус). Библиотека есть то место, где происходит пересечение (сопоставление мира читателя с миром текстов, или знания личностного и знания объективного. Пересечение знаний, и это я хочу специально подчеркнуть, обеспечивается в процессе чтения.

Текст, чтобы воспринять и понять, следует прочитать. О чтении как проблеме библиотековедения написано и много, и мало. Много, потому что под чтением обычно понимается нечто само собой разумеющееся. Существуют методики чтения и методики обучения чтению, в частности поисковому (просмотровому), изучающему и реферативному.

И мы почти разучились читать медленно. Детали описания, которые не вызывают никаких чувств, кроме привычных, опускаем; мысли, изложенные очень чётко, проскакиваем, потому что кажутся тривиальными; особенности стиля не побуждают нас ни радоваться, ни задумываться. Мы новые тексты читаем в пространстве уже имеющихся текстов. А новый текст надо открыть для себя как данность, как нечто существующее самостоятельно. Вопреки мне, акт чтения продолжается даже тогда, когда «живого» текста уже нет, но чтение не останавливается.

Значительно меньше внимания уделено психологическим аспектам чтения. Я имею в виду начальную стадию, на которой проявляется читательский интерес. Всякую точку зрения в тексте можно рассматривать, с одной стороны, как адресованное читателю приглашение направить взгляд в сторону автора, а с другой, — как повествование, как речь, вводящую читателя в мир неизвестного текста.

Мне представляется продуктивной концепция отечественного психолога А.А. Леонтьева «чтение как понимание»[30]. Читая текст, пишет автор: «мы понимаем не текст, а мир, стоящий за текстом» (С. 249). И заключает: «Понимание текста — это процесс перевода смысла этого текста в любую другую форму его закрепления. Это может быть процесс парафразы, пересказа той же мысли другими словами. Это может быть процесс перевода на другой язык. Это может быть процесс смысловой компрессии (сжатия), в результате чего может образовываться «мини-текст», воплощающий в себе основное содержание исходного текста, — реферат, аннотация, резюме, набор ключевых слов. Или процесс построения образа предмета или ситуации, наделённого определённым смыслом. Или процесс формирования личностно-смысловых образований, лишь опосредованно связанных со смыслом исходного текста. Или процесс формирования эмоциональной оценки события. Или, наконец, процесс выработки алгоритма операций, предписываемых текстом. Вообще понятно то, что может быть иначе выражено» (С. 383-384).

И ещё о понимании. Понимание не столько способ познания, сколько, вслед за К. Поппером, есть способ бытия текста. Читая текст, мы погружаемся в него постепенно, расширяя возможности интерпретации. Он как бы «распрямляется» в пространстве интерпретации. И здесь напрашивается аналогия с музыкой и возможностью её трактовки разными исполнителями. Музыка несёт в себе образ пространства, в котором она звучит. Объём и потенциальные возможности этого пространства важны не менее, чем исполнительское мастерство и качество инструмента, а мелодия отражает идею авторского замысла. В авторском замысле содержатся ответы (варианты ответов) на ещё незаданные вопросы[31].

Не секрет, что мы читаем одни и те же книги по несколько раз. В личном впечатлении читающего отражается судьба книги. И каждый раз возникает иная интерпретация. Видимо, у содержания некоторых книг есть какой-то звук, мотив, не совпадающий с текстом, не исчерпаемый им, а выходящий за его пределы. Книга перечитывается снова и снова, и опять возникает новое впечатление. Для меня одной из таких книг является «Евгений Онегин». Пушкин сумел между строк поместить нечто, что не уместилось в тексте романа, но «звучит» постоянно. Так возникает движение текста, неделимое и непрерывное, «звучит» каждый раз другое, каждый раз не вмещающееся в авторский текст. Это как стрела, по В. Набокову, попавшая в цель, и которая с тех пор летит вечно.

Тексты, как и книги, не пишутся из книг, и слова не рождаются из слов. Нужно впечатление от соприкосновения со словом, а это уже вдохновение, это не наука, это — искусство. Чтение может вызвать, если человек подготовлен к нему, а смысл совпадает с его личным опытом, такие ассоциации и мысли, которые невозможно выразить словами. Что значит понять текст? Это значит воссоздать в себе в процессе чтения свои собственные состояния и чувства, как бы заново их пережить. Это не заимствование, это чтение о самом себе. Сразу же вспомнилась по этому поводу интересная и увлекательная гипотеза о «своей» книге. Представлю её в изложении М. Мамардашвили.

«Уверяю вас, — говорит автор, — я сам по себе точно знаю, что есть какая-то книга, которая для вас написана и которую вы никогда не прочитаете, потому что нельзя прочитать все книги. Количество книг не сопоставимо с возможным количеством наших актов. Я у же не говорю об эмпирической случайности оказаться именно в той библиотеке или в том книжном магазине, где лежит эта книга… Но интересно, что, хотя вы никогда не прочитаете книгу, в которой есть идентичный опыт с вашим, и вы могли бы сделать шаг вперёд, если посредством этой книги заглянули бы в себя, а это есть задача книги, — тем не менее события этой книги могут произойти в вашей душе… что-то есть, что действует против человеческой ограниченности и против человеческой конечности. Такими действующими инструментами являются те вещи, которые я называл текстами»[32].

Ещё один аргумент в пользу стрелы, которая летит вечно. Я назвал бы поиски такой «своей» книги поиском обретённого времени — совсем как у М. Пруста.

А как быть с личным пристрастием, если текст совпадает с предметом моих занятий, как избежать предвзятости, или ангажированности, при чтении? В одной из работ византиниста Д.Е. Афиногенова я нашел описание трёх случаев предвзятого отношения к тексту[33]. Случай первый — это банальный фаворитизм, когда испытываешь глубокую личную симпатию или антипатию к действующим лицам. Случай второй — методологическая предопределённость, заставляющая автора искать в исследуемых им явлениях и процессах некоторые сведения, о которых он заранее знает, что они должны там присутствовать a priori. Случай третий — это мотивационная предвзятость. Она заключается в том, что автор в оценке событий придерживается одной точки зрения, считая её единственно правильной.

Предвзятость исключает другие возможные объяснения, они «отвергаются с порога». Получается, что автор как бы навязывает свой этический кругозор, зачастую, как подчёркивает Д.Е. Афиногенов, «… весьма недалёкий и примитивный, тем личностям, которых он, по своим вненаучным убеждениям, должен был бы считать более квалифицированными судьями в этом вопросе» (С. 201). Читать «между строк», заключает автор статьи, необходимо уже потому, что в текстах находится гораздо больше информации, чем представляется при поверхностном, просмотровом чтении. Мы никогда не сможем расшифровать всего, но это не значит, что не нужно и пытаться. «И чем меньше у исследователя будет априорных ограничений, тем плодотворнее будут такие попытки» (С. 203).

… Изучая библиотечные проблемы, мы любим полагаться на эмпирические наблюдения: на данные опроса, интервью, анкетирование и т.п. Исследователь уже заранее настраивается на возможности каждого метода, заимствованного из социологии, педагогики, истории, психологии, а сам метод становится основой изучения проблемы. «Опыт извлекается во времени» — означает прежде всего, что мы обладаем эмпирическим знанием о библиотеке. Мы избегаем думать о самом опыте, который постоянно накапливается как результат обобщения исследовательской работы. Можно бесконечно долго изучать библиотеку в некотором выбранном направлении и в соответствии с заранее сформулированными принципами. И дело не в том, как далеко мы продвинулись по намеченному пути, а в том, насколько нам удалось понять библиотеку. Чтобы так поставить задачу, надо дать больше «прав» самой библиотеке в процессе изучения. Вместо навязывания ей удобного нам описания, полезно прислушаться к библиотеке самой, вернуться как бы назад — к наблюдению и объяснению её поведения. Как это ни странно прозвучит, библиотеку надо сначала угадать, понять и только потом, быть может, применить технику экспериментального метода. А для того, чтобы угадать и понять, её нужно… полюбить.

Но разве так необходима любовь для познания социальных явлений, разве недостаточно здесь только познавательного интереса? Не нужно забывать о том, что интерес, создавая определённую установку и строя отношения диалога с библиотекой, выступает начальной формой любви. Без проявления интереса любви нет. Вообще, понятие «интерес» происходит от латинского «inter — esse», что буквально означает «быть между, в промежутке». Интересно то, что находится в промежутке двух крайностей, — между правилом и исключением из правил, между достоверностью и невероятностью. Нас интересует, например, не просто история БАН, а такие её страницы, из которых видно, как и почему она превращалась из первой национальной библиотеки нового типа в обычную универсальную научную библиотеку, почему власть на рубеже XXI века потеряла к ней интерес? Вероятность, что она возвратится к замыслу её создателя, достаточно мала, и веские доказательства в пользу её возрождения были бы исключительно интересны.

У каждой библиотеки своя жизнь и можно, в принципе, говорить о наличии разных моделей библиотечной жизни. Рассматривая жизнь библиотек как текст, надо помнить, что у них существует свой круг проблем и своя идеология. Библиотеки формировались обособленно, создавая свои ценности и традиции, и, вместе с тем, активно взаимодействовали между собой. Возникает вопрос: почему в условиях тесного взаимодействия культурные и научные традиции сохранились и не стираются? Чтобы в этом разобраться, нужно попытаться построить собственный текст библиотеки, основанный на опыте и знаниях познающей личности. Как же построить свой текст? Думаю, что посмотрев на библиотеку «чужими глазами», пытаясь проникнуть во внутренний её мир, и понять. Сопоставляя эти два текста, библиотеку возможно прочитать «изнутри» как отдельно существующий социальный институт со специфическими функциями.

И всё же: что означает угадать библиотеку, а, угадав её, понять и полюбить? Я бы ответил кратко. Во-первых, большая библиотека всегда есть некое таинство, неразгаданная тайна, спрятанная в недрах её текстов и судьбах людей. Многое нам неизвестно и содержится взаперти, многое из известного нуждается в уточнениях. К разгадке тайны надо подобрать ключи. Чем старше библиотека, тем сложнее её «открыть». Во-вторых, есть загадки, для разгадывания которых нужны время и веские причины, чтобы осуществить такую работу. Например, изучение записей на книгах, судьбы отдельных коллекций и др. Причины порой важнее самих загадок, поскольку результат разгадывания может в итоге учёного и разочаровать. Тем не менее, в процессе диалога библиотеки с исследователем происходит сближение позиций, а страстная личная самоотдача, по Полани, способствует росту интереса и более глубокому пониманию сущности.

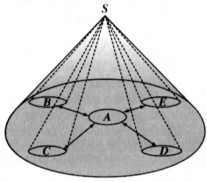

До сих пор, рассуждая о пространстве библиотеки, я говорил о текстах, о том, как они создаются и как могут быть прочитаны. Но тексты — это только один из многих объектов, населяющих пространство. Сюда следует отнести ещё и библиотечные здания, и оборудование, и технические средства, и поисковые аппараты, и средства защиты и сохранности. В пространстве также находятся библиотекари, читатели, обслуживающий библиотеку персонал. Другими словами, разные субъекты и объекты занимают разные места. Они различны по форме, объёму, назначению, свойствам, характерам, но все создают то, что называется геометрией пространства. Геометрию пространства библиотеки, т.е. различие предметов друг от друга, можно увидеть сверху и изнутри, или, иначе: нужно различать геометрию внутреннего (рис. 1) и внешнего (рис. 2) пространств.

Рис. 1. Внутреннее пространство библиотеки

Рис. 1. Внутреннее пространство библиотеки. A — здания, B — фонды, C — читатели, D — справочный аппарат, E — библиотекари…

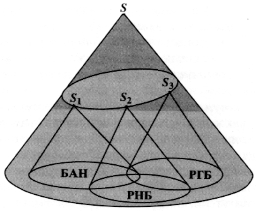

Внутри пространства (рис. 1) и между внешними пространствами (рис. 2) действуют свои силы притяжения (как у Ш. Фурье: «Притяжения пропорциональны судьбам»). Можно допустить, что во внешнем пространстве, взаимодействуя, каждая из библиотек, исходя из геометрии внутреннего пространства, движется по своей особой траектории.

Рис. 2. Пример внешнего пространства библиотек

Рис. 2. Пример внешнего пространства библиотек

Задержимся на фразе о внутреннем и внешнем пространствах, задумаемся над тем, какой в ней может скрываться смысл?

Как и мой старинный друг Игорь Степанович Добронравов — философ, библиограф, информатик и спортивный журналист, — я заметил за собой в зрелые годы любопытное пристрастие. Люблю рассматривать фотографии и иллюстрации разных библиотек[34].

Передо мной лежит книга, изданная в США в 1997 г. Название её необычное: «Библиотека. Внутренняя драматургия»[35]. Автор — профессиональный фотограф, собирала свою книгу в течение шести лет. Шестьдесят чёрно-белых снимков, отражающих самые разные эпизоды из жизни библиотек США, Италии, Хорватии, Франции, Англии, Израиля, Японии, Боснии и Герцеговины, Палестины. Своего рода «фотосимфония». На каждом снимке своё внутреннее пространство: особенности архитектуры зданий, читальные залы, хранилища, лица читателей и библиотекарей, книги, рукописи… За внутренним пространством библиотек можно рассмотреть их судьбу, настолько выразительны эти тщательно отобранные из сотен других фотографии. Что же побудило автора заняться такой работой? Не случайно предисловие к книге написал Даниэль Бурстин, директор Библиотеки конгресса в 1975–1987 гг.

«Люди, которые любят книги и хотят, чтобы другие их тоже любили, — пишет во введении автор Дайяна Гриличес, — должны быть добрыми людьми. В каждой области есть невоспетые герои. Я хочу воздать должное великодушным, ярким и замечательным библиотекарям, пригласившим меня в свой богатый мир и тем самым поделившись им со мной. Без них не существовало бы библиотек и не появилась бы эта книга» (P. VIII).

Вглядываясь в интерьеры читальных залов и лица библиотекарей, испытываешь желание представить их круг обязанностей и возможные действия в то время в библиотеке. Поражает удивительная опрятность в одежде, аккуратность причёсок, непринуждённая поза, как будто они заранее знают, что эти изображения передают эстафету другим поколениям (но будет ли она воспринята?). Чаще всего задаю себе один и тот же вопрос: что же заставляло этих симпатичных людей отдаваться любимому делу, что сплачивало их в коллектив? Ловишь себя на мысли, что хочется угадать, как же эти библиотекари смогли сформировать и сохранить своеобразие своей библиотеки, точно не определяемое, но определённо чувствуемое. Что ими двигало, почему и сейчас это своеобразие сохранилось? Почему так охватывает волнение при разговоре о вчерашнем, сегодняшнем или завтрашнем дне библиотеки? Почему так важно доказать, что десять, тридцать, пятьдесят, сто лет назад было хорошо, плохо, чудесно, невозможно? И вообще, стоит ли говорить о времени, что оно было хорошее или плохое?

Психологами подмечено, что при воспоминании о бывшем давно или недавно чаще всего всплывают детали. Для меня — это не только лица и глаза бановцев в тяжёлые февральские дни 1988 г., но и мучительное ожидание окончания следствия в 1996 г., мгновения радости за БАН у коллег на конференциях и семинарах, обида на невнимание к нам властей. Прошлое становится историей, все истории переплетаются, перекликаются друг с другом, образуя ткань времени. Чем теснее библиотечная история смыкается с нашей жизнью, тем больше она наполнена живым чувством. По рассказанным историям, по их подробностям можно точно сложить картину состояния библиотечного сообщества. Только начни рассказывать кто-то о своей профессиональной жизни, назови несколько сюжетообразующих деталей — и уже понятно, когда это происходило.

Вот примеры, которые говорят о многом. В одной из книг петербургского писателя Михаила Кураева есть такое воспоминание[36].

«Один раз мы так в засаде два дня просидели, а дело-то было ерундовое, библиотекаршу какую-то брали. Тогда порядок был какой? По всем библиотекам рассылают списки: такие-то и такие книги из обращения изъять, сдать по акту или уничтожить. Срок давали — двадцать четыре часа, потом добавили, но больше семидесяти двух часов, то есть трёх суток, всё равно не давали. То, что на полках стоит, это просто сняли и ликвидировали, а то, что на руках, что выдано?.. Вот и бегали они как зайцы, иногда за одну ночь нужно было множество людей обежать и всё собрать. А народ какой? Он взял книжку в библиотеке и поехал с ней в отпуск или в командировку, в вагончике, чтобы не скучать… На дачу летом с собой тоже библиотечные книги вывозят… А то, бывало, и в больнице человек, а книга у него дома. Так надо было его в больнице найти, разыскать, умолить, чтобы ключ дал да объяснил, где искать… Один даст, а другой ещё подумает… Если срок установленный прошёл, а книги, внесённые в список, не заактированы, то привлекали библиотечных работников. Вот мы такую заведующую библиотекой и ждали два дня, она моталась куда-то в Сиверскую или Вырицу, пыталась найти какие-то журналы, а мы сидели в засаде и ждали. Тоска зелёная…» (С. 185).

А вот воспоминания о БАН, связанные с событиями совсем недавнего прошлого. Чем дальше уходит от нас февраль 1988 г., тем внимательнее мы вчитываемся в публикации последних лет, ища что-то новое, сверяя впечатления свои и тех, кто помогал спасать библиотеку. А их было более двенадцати тысяч! Приведу два не похожие друг на друга, и, следовательно, такие разные впечатления. Первое взято мною из книги Л.З. Аксёновой[37].

«Горел БАН — гордость Ленинграда, гордость страны. Полуголодные и нищие, спасали в своё время ленинградцы книги и рукописи, хранившиеся в библиотеке, не доедали, рисковали жизнью, увозили в эвакуацию, берегли от наводнений, кропотливо вылавливали в заморских библиотеках, расплачивались валютой, которую жалели на покупку зерна, берегли, как зеницу ока, получая для научной работы, понимали, что эти книги читали Ломоносов, Пушкин, Толстой, — те, кто жил во славу русской науки и культуры, был её бессмертной душой, помогавшей народу выжить в страшные дни его истории…

Каждый считал эти книги своим достоянием — и тот, кто пользовался библиотекой Академии наук, и тот, кто без всякого интереса проходил мимо этого здания. Так человек устроен: стоит у него на полке томик Пушкина, и он годами в него не заглядывает. Но захотелось — открыл заветную страницу, и снова Пушкин со мной, потому что он мой, он часть моей жизни. Пусть жизнь моя бедная, нет у меня красивого автомобиля и модных кроссовок, зато есть бессмертие души, приобщённой к великой культуре…

Антуан де Сент-Экзюпери надеялся: кому-то нужно, чтобы на небе зажигались звёзды. То, что увидели мои современники, заставило их понять: кому-то нужно обратное — чтобы звёзды погибали, чтобы огромная страна осталась без своей нетленной души… Конечно, пожар библиотеки Академии наук не был спланирован в Гарвардском университете. Какое-нибудь примечание, вроде: «Появятся попытки использовать беспорядки для ограбления музеев и дворцов», — предусмотренное гарвардскими специалистами, вовсе не означало, что напасть должны именно на эту библиотеку. Хотя, с другой стороны, кого ещё грабить, как не её или Эрмитаж? …

Эти и другие мысли бродили в голове Иосифа Моисеевича, когда он сидел под лампой и прокладывал папиросной бумагой страницы каждой из двенадцати книг, спасённых во время пожара и выданных ему на просушку. Он был постоянным читателем БАНа. Пожар тушили водой и пеной. То, что не сгорело, могло погибнуть потом. В считанные часы книги и рукописи надо было осторожно просушить. Вчера он вложил листочки между страницами, сегодня вынимал и новые, сухие, вкладывал, вторые сутки спасая доверенные его рукам сокровища» (С. 56-58).

Теперь другое, по меньшей мере, странное для меня впечатление о том времени уже не читателя, а специалиста, приехавшего впервые в Ленинград зимой 1988 г. Его имя широко известно в библиотечно-информационной среде и не нуждается в комментариях — Жак Токатлян. В 2000 г. он опубликовал путевые заметки «Вокруг света с 80 миссиями»[38]. Заглавие с претензией, если вспомнить один из романов Ж. Верна. Знакомясь с книгой, которую получил от друзей из ЮНЕСКО летом 2001 г., я не нашёл названия издательства. Возможно, Ж. Токатлян издал её на свои средства в расчёте на небольшую читательскую аудиторию? Смотрю «Введение». В качестве напутствия читателю автор специально подчёркивает роль и значение юмора, смешного и комического в природе человека и просит учитывать это при чтении (P. 5; 7-8). Любопытно.

Моё внимание сразу же привлекла глава, описывающая события в БАН, под многообещающим заголовком «Ленинградская битва» (P. 121-135). Читая внимательно эту главу, где много пространных рассуждений о русской душе, обычаях, напитках, закусках и агентах КГБ (из пятнадцати страниц текста полторы от силы касаются БАН), я понял одно: Жаку Токатляну, как представителю ЮНЕСКО, очень препятствовали в получении объективной информации о пожаре. Переговоры проходили сложно и трудно. Только на третий день пребывания в Ленинграде ему удалось посетить Библиотеку Академии наук и лично оценить масштабы ущерба: «…я увидел, что пожар нанёс основной ущерб и его последствия достаточно серьёзны» (P. 130). И это всё. Затем, как пишет Ж. Токатлян, общаясь с «дюжиной официальных лиц», он договорился об организации лаборатории для сушки и наблюдениями за пострадавшими изданиями. Отдельно обсуждался вопрос о содействии ЮНЕСКО в поездке ленинградских библиотекарей и консерваторов за границу с целью ознакомления с зарубежными технологиями восстановления фондов. На этом миссия в БАН закончилась. В путевых заметках, кроме имён автора и четырёх его парижских спутниц, приехавших с ним в Ленинград в качестве, видимо, туристов, мелькают ещё три имени неизвестных сотрудников Библиотеки и Академии наук. Это Игорь Панушкин, названный Токатляном представителем БАН, некая Ольга Ананьева — гид-переводчик и Татьяна Никитина — сотрудник партийных органов.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Народная библиотека в Сиверской

Народная библиотека в Сиверской Имя поэта Аполлона Николаевича Майкова сегодня уже не столь известно, как в прежние времена. А ведь когда-то он стоял в одном ряду с такими классиками русской литературы, как Пушкин, Гоголь и Достоевский. Однако современники почитали

Под псевдонимом «Allegro»

Под псевдонимом «Allegro» Об этой поэтессе, писавшей под звучным псевдонимом «Allegro», сегодня можно узнать главным образом из антологий, посвященных Серебряному веку (например, «Лирика русских поэтесс», 2004), хотя она выпустила несколько стихотворных сборников, ее стихи для

Под псевдонимом «Allegro»

Под псевдонимом «Allegro» Соловьев С.М. Воспоминания. М., 2003. С. 71–72.Белый А. Начало века. М., 1990. С. 150–154.Адресные книги Санкт-Петербурга за

№ 37 Публичная библиотека

№ 37 Публичная библиотека 1796–1801 гг., Е.Т. Соколов; 1828–1834 гг., К.И. Росси Место, отведенное под строительство первой в России Публичной библиотеки, ранее входило в состав усадьбы А.М. Девиера, а затем Аничкова дворца (см. дом № 39). Первое здание библиотеки на углу проспекта и

Музей-библиотека «Книги блокадного города»

Музей-библиотека «Книги блокадного города» Проспект Гагарина, 17.Тел.: 373-51-60.Станция метро: «Парк Победы».Время работы: четверг – 12.00–17.00. В остальные дни – посещение с экскурсией по предварительной записи.Для посетителей с ограниченной подвижностью: специальных

Прыжки (allegro)

Прыжки (allegro) Прыжки — наиболее трудный раздел урока классического танца. В первом классе прыжки изучают после того, как уже выработаны сила, эластичность и выворотность ног в dcmi pile, а также правильно поставлен корпус.TEMPS LEVE SAUTETemps leve saute — прыжок с места.Исходное положение