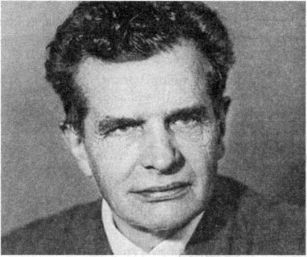

РУССКИЙ КОМ Федор Панферов (1896―1960)

РУССКИЙ КОМ

Федор Панферов (1896?1960)

Роман Федора Панферова «Бруски» был в нашем доме книгой культовой. Правда, самого его в доме не было, я приобрел прославленный текст позже, в букинистическом, почти за тысячу нынешних рублей. Но название было нарицательно: мать, прилежно и с наслаждением прочитавшая всю программную литературу филфака, не смогла продраться только через два романа — «Коммунисты» Арагона и «Бруски» Панферова. Эти последние в домашнем жаргоне обозначали уровень, ниже которого не может быть ничего: про безнадежную книгу мы и поныне говорим — «полные бруски». Даже творчество панферовской жены Антонины Коптяевой на фоне этого текста представляется, ну я не знаю, как-то более нейтральным, что ли, хотя бы в смысле языковом. Не так все могутно-сыромятно. Можно найти в сегодняшней России читателя на Леонова, Эренбурга (включая «Бурю»), даже вон трехтомник Федина выпустили, — но я не в состоянии найти человека, который бы добровольно прочел четыре тома «Брусков» (1933?1937).

Между тем напрасно — книга интересная, показательная, местами очень смешная. Оказывается, возможен контекст, в котором «Бруски» читаются с любопытством, причем не только этнографическим. Вообразите читателя, который пытается воссоздать российскую реальность нулевых по романам, допустим, Олега Роя или Дмитрия Вересова: у него ничего не получится, кроме набора штампов, неизменных с серебряного века. Но Панферов запечатлел сразу две реальности, ныне совершенно и безнадежно утраченные: во-первых, упреки в натурализме были не вовсе безосновательны — кое-что из описанного он действительно видел и перетащил в роман без изменений, такого не выдумаешь, не мешает даже кондовейший язык. Во-вторых, существовала реальность второго порядка — РАПП, к которому Панферов принадлежал с самого начала и разгром которого умудрился пережить. Думаю, причина его живучести была в том, что у наиболее активных рапповцев — Авербаха, Киршона, даже и у Селивановского — была система взглядов, пусть калечных, убогих, антилитературных по своей природе; а у Панферова взглядов не было, и раппство он понимал просто. Надо писать как можно хуже, и все будет хорошо. Это будет по-пролетарски. Эта же тактика спасла Панферова и в конце сороковых, когда по шляпку забивалось все, мало-мальски торчащее над уровнем плинтуса: он написал тогда роман «Борьба за мир» и получил за него Сталинскую премию. Этого романа я уж нигде не достал: наверное, те, кто хранит его дома, не готовы расстаться с такой реликвией, а в библиотеку за ним ездить — времени жаль. Но «Бруски» в самом деле отражают стремление отнюдь не бездарного человека писать плохо, совсем плохо, еще хуже — картина получается трогательная и поучительная.

Сюжета как такового нет, то есть линий много. Очень такое роевое произведение, структурно повторяющее русскую жизнь, как ее трактовали конструктивисты. Возьмем Эйзенштейна: во все кинохрестоматии вошла сцена поглощения немецкой «свиньи» русской кашей, роевой массой, бесструктурной, но бессмертной органикой. Структура есть смерть, начало и конец, линейность; инженер, каким его рисовали Платонов (в прозе) и Кандинский (в графике), есть дьявол. Копыто инженера. Россия — каша, субстанция вязкая, глинистая, сырая, неоформленная, но липкая и живучая. Весь панферовский роман, если уж анализировать его образную систему, — апология земли, почвы, глины, грязи, становящейся символом — ну да, жизни! В смысле очищения грязи, ее реабилитации и прямой сакрализации Панферов сделал больше всех коллег: представляю, как эта книга взбесила бы чистюлю Маяковского!

«— Да, трудов тут много, — заговорил Кирька, протягивая руку Плакущеву, но тут же, заметя, что она в грязи, отнял ее за спину.

— Ты давай, — Плакущев с восхищением сжал в своей ладони грязную Кирькину руку. — Вот союз с землей давай учиним, — и второй рукой размазал грязь на узле сжатых рук. — Землей бы всех нам с тобой закрепить».

Читай: замазать.

В каждой главе (а части называются «звеньями», не знаю уж, в честь чего, — цепью, что ли, казался ему собственный роман?) наличествует пейзаж, и в каждом пейзаже — земля, навоз, глина: голос затих вдали, «словно в землю зарылся», куры клюют «перепрелый навоз», в первой же главе — лукошко мякины, и мякина эта сопровождает все действие… Тут не столько желание ткнуть читателя мордой непосредственно в навоз, чтобы знал, так сказать, как трудно дается крестьянский хлеб, — сколько именно такое понимание сельской жизни как липкой, вязкой, сгусточной субстанции; очень много навоза, «дерьма», желудочных расстройств, так что когда узнаешь, что один из героев, поплевав в руки и засучив рукава, «за день обделал сарай», — не сразу понимаешь, что речь идет о достройке.

Не смейтесь, в романе Панферова имеются образы и даже лейтмотивы: правда, огромно и пространство этой книги — она размером с «Тихий Дон» и, думаю, писалась отчасти в ответ ему, в порядке соревнования. В этом нет еще ничего ужасного, писатель должен равняться на лучшее, а не на усредненное, но именно в сравнении с «Брусками» (как и с «Угрюм-рекой», допустим, хотя она не в пример лучше) выступает величие шолоховского романа, чисто написанного, ясного, не злоупотребляющего диалектизмами, почти свободного от повторов; да и потом — у Шолохова герои сильно чувствуют и узнаваемо говорят. У панферовских персонажей все та же каша во рту, словно они раз навсегда наелись земли (тут есть, кстати, красноречивый эпизод, в котором жадный хозяин Егор Чухляв пробует на вкус аппетитную землю тех самых Брусков — спорной территории, которую все хотят захватить). Читатель понимает, что Панферов гонится за правдоподобием, но натурализм тем и отличается от полновесного реализма, что описывает жизнь «как есть», а литература, гонясь за истиной, неизбежно искажает пропорции. Очень может быть, что в реальности поволжские крестьяне выражались именно так, как пишет Панферов, — то есть могли часами обговаривать любую ерунду, несмешно шутить, недоговаривать, косноязычно и криво подходить к основной мысли, — но в литературе это совершенно невыносимо: в «Брусках» вообще трудно понять, что и в какой последовательности происходит. В героях начинаешь путаться немедленно, ибо индивидуальности они лишены начисто: мы помним, допустим, что один старик лысый, а у другого главарь банды бороду повыдергал, а у бывшего подпольщика Жаркова, приехавшего устраивать коллективизацию, имеются непременные очки. (Этот Жарков вообще со странностями: он все время что-то пишет в записную книжечку, писатель, мля, и среди прочего, например, такое: «Интересна фигура Кирилла Ждаркина. Больших работников дает Красная Армия».) Мужики разговаривают примерно так — и это еще на собрании, с трибуны, дома-то с родичами они вообще с полумычания друг друга понимают: «Обмолот показан не сорок, а двадцать пудов. Это ли не обида? Как дурочка-баба — пять пирогов в печку посадила, а вынула шесть, сидит и плачет: горе какое! С такой обиды умрешь. Да кроме того, машиной ему удалось помолотить. Хлеба нет, а машину молотить взял — это тоже обида?! А мы вот не обижаемся, рады бы по-вашему обидеться — машиной помолотить хлеб, да вот нет такой возможности обидеться — цепами и то нечего было молотить». Шесть «молотить» на пять строк — знатно молотит панферовская молотилка, много намолотила, такого обмолоту четыре тома, и молотил бы дальше, кабы не начала молотить война. Видите, как прилипчиво? О какой речевой характеристике тут говорить — выделяется лишь пара городских, выражающихся более-менее книжно. Впоследствии этим приемом воспользовались Стругацкие: не знаю, читали ли они «Бруски», но Панферов же был не одинок, у половины тогдашних авторов поселяне выражались велеречиво и нечленораздельно — точно как мужики в «Улитке на склоне»: на этом фоне речь Кандида выглядит эталоном ясности и простоты. Только у Стругацких мужики все время повторяют «шерсть на носу», а у Панферова — «в нос те луку». Присказки тоже общие на всех.

Но минусы и тут обращаются в плюсы: тогда много было литературы, в которой герой как бы размывался. Начиналась литература масс. У Всеволода Иванова в «Кремле» герой вообще мелькнет и исчезнет, как прохожий перед статичной камерой хроникера, — сквозных персонажей минимум, героем служит коллективное тело. Сельская жизнь по определению сопротивляется классификации. «Он (Жарков. — Д.Б.) деревню знал по докладам, по выступлениям на съездах… и деревня всегда представлялась ему темным сгустком, причем этот сгусток делился на три части: бедняк, середняк и кулак. Кулак — с большой головой, в лакированных сапогах; середняк — в поддевке и простых сапогах; бедняк — в лаптях». Но все не так, приметы текучи, деревня не только не делится на три типа, а вообще — не делится. Сгусток и сгусток. Жарков, хоть и ведет себя подчас алогично, высказывает весьма своевременную мысль («Головокружение от успехов» уже написано!): «Палкой социализма не создашь».

Читать «Бруски» целиком так же тягомотно и необязательно, как копать глинистую землю: все ясно уже по капле этого вещества, а за героев не болеешь — судьбы их мало волнуют даже автора, да что там, сами они мало о себе заботятся. Даже я, при всей своей критической добросовестности, кое-что пролистывал — ну долго же! Однако некую важную правду Панферов о русской жизни сказал, хотя, кажется, и не имел этого в виду. А может, имел — мы мало знаем о его намерениях. Роман Панферова, в сущности, — онтологическое оправдание коллективизации: такой задачи никто себе не ставил. Социальные, марксистские, исторические оправдания были, но вот построить апологию коллективизации на том основании, что колхозный и артельный строй лучше всего соответствуют липкой, сгусточной, в буквальном смысле почвенной русской душе, — не мог еще никто. У Шолохова это как раз не получилось, потому что казачество ведь не масса, не стихия, казаки — сплошь индивидуалисты, потому и задирают друг друга беспрерывно и беспричинно. В «Поднятой целине» массы нет — все герои стоят отдельно, каждый хоть и несколько олеографичен, но выписан. У Панферова все перепутаны, никто не индивидуален, и главное — жить и работать на этой территории тоже можно только коллективно. Поодиночке — всех поглотит, засосет, ничего не получится (взять хоть эпизод из первого тома, когда трое первых артельщиков пытаются пахать — не идет, и все тут; а стало их пятеро, и вроде ничего). Бруски, несчастный этот кусок земли, который должен по идее служить метафорой России, приносили несчастье всем, кто ими владел: одного барина убили, другого парализовало, кулакам Чухлявам тоже счастья нет… Но стоит им оказаться в коллективной собственности — и все становится на места. А поскольку Бруски — недвусмысленная метафора России, то все, в общем, понятно, да она так до сих пор и живет коллективным разумом: власть только думает, что управляет. А решает — масса, ее неосязаемые связи и непредсказуемые хотения.

Больше того: во втором томе есть у Панферова сцена истинно платоновской силы. «Бруски» вообще — своего рода недо-Платонов, подготовительный материал: от этой концентрации грязи и навоза, на котором спят, любятся и размышляют, один шаг до иррациональности, до фантастики, и такой фантастически-бредовый эпизод ровно в центре романа наличествует. Это мощно написанная сцена осушения Вонючего затона. Вонючий он потому, что туда многие годы подряд прибивает дохлую рыбу, и тут одного из персонажей — такой там есть Богданов, явный протагонист, с панферовской биографией, и даже описано его прошлое вполне человеческим языком — осеняет утопическая идея. Вообще русский крестьянский роман двадцатых-тридцатых годов немыслим без трех основных составляющих, и все они у Панферова в наличии: безумная утопия, роковая красавица и подавленный бунт. Безумная утопия Богданова состоит вот в чем: «Эту рыбу следует перекинуть на поля, осушить затон, очистить гору от кустарника и на горе рассадить, — Богданов чуточку подумал, — рассадить виноградник. Что смеешься? Да, да, виноградник. Гора защищена от ветра, прекрасный солнечный припек, нижний слой земли — щебень, его надо перевернуть… и винограду здесь первое место. Каждый гектар виноградника даст нам пять-шесть тысяч рублей». Идея растить виноград в Поволжье несколько оглоушивает даже главного положительного героя Кирилла Ждаркина, но насчет рыбы ему понравилось. «Он припомнил, когда-то его дед Артамон, рассаживая сад, клал в ямки под молодые яблони куски дохлой лошади. Полезно. Яблони быстро росли. Мясо полезно для яблонь. А рыба — мясо. Хлеб». Это — и по языку, и по способу организации речи — пошел уже чистый Платонов.

Короче, Ждаркин вывешивает объявление: кто наберет пуд дохлой рыбы — тому пять копеек. Охотников нет, но как-то он их в конце концов сагитировал с помощью заводилы, балагура и выдающегося рассказчика Штыркина. (Герои Панферова — малорослые, с мохнатыми икрами, неоднократно упоминаемыми в тексте, похожи на странных древнерусских хоббитов — каждый точно так же наделен одной определяющей чертой, а все равно подозрительно легко сливается с толпою.) В конце концов они начали чистить этот Вонючий затон, причем гнилая рыба расползается в руках, — все это написано сильно, так, что хочется немедленно вымыться; толку, разумеется, никакого не вышло, но пафос сцены несомненен — всю эту работу никак невозможно делать одному. Ужас кое-как скрадывается артельностью, общностью, прибаутками, подначками, чувством единства участи, если хотите, но в одиночку с этой природой и в этом климате сдохнешь. У Шолохова все герои — умельцы, труженики, каждый ловок в бою и хозяйстве; у Панферова все надсаживаются, мучаются, все как-то криво и боком, и единственный способ вынести эту работу и эту жизнь — поделить ее на всех. Получается очень убедительно; в критике тридцатых годов это называлось разоблачением частнособственнического уклада, но к социальным проблемам Панферов не имеет никакого отношения. Он просто умеет изобразить ад крестьянского труда и единственное спасение в этом аду — растворение в массе.

Что касается роковой красавицы (у Шолохова в этой функции выступает Лушка, а уж у позднесоветских эпигонов — Иванова, Проскурина — их было по три на роман): красавица есть, Стешка Огнева, но и здесь сказался панферовский коллективизм: ее вожделеют все, всем она люба и желанна, точно и вкусы у всех героев одинаковы, а достается она признанному вожаку, Кириллу. Всего интересней, что в третьем томе (тут, под влиянием горьковской критики, Панферов стал писать ощутимо ясней, с минимумом диалектизмов, и даже речь героев яснеет по мере приобщения их к новой колхозной реальности) Стешка становится шофером — первой женщиной-шофером в русской литературе, и это особо возбуждает всех, кто и так вокруг нее вился; сама же она, как сметана вокруг кота, вьется вокруг Ждаркина, харизматичного лидера, который и овладевает ею в конце концов, естественно, на земле, и хорошо еще, что не в навозе.

Наличествует и восстание — Полдомасовский бунт, который, пожалуй, во всем третьем томе лучшее звено. Он, конечно, ходулен донельзя, но мой однофамилец Маркел Быков произносит там лучшую шутку на весь роман: надо, мол, непременно надо пойти по одной дороге с советской властью! Как это — не пойти с ней по одной дороге?! Вместе, только вместе, чтоб сподручней в бок пырнуть! Что, кстати, и было исполнено. Но хороши там не диалоги, а чувство обреченности, когда бунтовщиков осаждают со всех сторон, когда зачинщиков бунта привязывают к тракторам, чтоб не убежали… Вот в этом что-то есть; и сама сцена ночного штурма — ничего себе, с напряжением, с лютостью.

Напоследок — еще об одном вкладе Панферова в копилку советской литературы: придумывать-то он мог, этого не отнять. Он умеет завязать сюжет, но тут же бросает — тоже, вероятно, из страха написать хорошо: по его твердому рапповскому убеждению, всех, кто хорошо пишет, будут критиковать, а впоследствии убивать. Представляю, как он радовался, читая в первом издании советской литературной энциклопедии, что ему не хватает мастерства: и то сказать, если ты чего-то не умеешь — ты как бы не совсем писатель, и, значит, обычные писательские неприятности на тебя не распространяются! Так вот, некоторые его придумки потом, в руках настоящих писателей, превратились в чудо: мало кто сегодня знает, что историю Никиты Моргунка, ищущего страну Муравию, «страну без коллективизации», придумал Панферов. Только звали его героя — Никита Гурьянов. Изложена эта заявка в третьей главке третьего звена третьего же тома, да так и брошена, и подхватил ее, придирчиво читая «Бруски», двадцатипятилетний Твардовский. В результате «Страна Муравия» сделалась популярнейшей поэмой тридцатых годов, и автору, заканчивавшему ИФЛИ в 1939 году, вынулся на экзамене билет как раз об ее художественном своеобразии. Если и апокриф, то правдоподобный: в экзаменационных билетах такой вопрос был. Но Твардовский сделал из этой истории народную сказку, подлинный эпос: «С утра на полдень едет он, дорога далека. Свет белый с четырех сторон, а сверху облака». Где Панферову! Он иногда способен нарисовать славный, поэтичный пейзаж — но тут же вспоминает, что он пролетарский писатель, и как ввернет что-нибудь навозное, все очарование тут же и улетает.

…Этот роман трудно читать и невозможно любить, и годится он скорее для наглядного примера, нежели для повседневного читательского обихода. Но как знамение эпохи он показателен и, мнится, актуален — особенно для тех, кто уверен, что Россия рано или поздно вступит на путь индивидуализма. Слишком она велика, грязна и холодна, чтобы жители ее позволили себе распасться и разлипнуться. Роман Панферова — грязный, уродливый, неровный ком сложной и неизвестной субстанции, но из этой же субстанции состоит мир, который им описан. В этом мире есть и радость, и любовь, и даже милосердие, но все это изрядно выпачкано; точность конструкции в том, что эта грязь не столько пачкает, сколько цементирует. Все мы ею спаяны в одинаковые бруски, из которых и сложено наше общее здание — не мрамор, конечно, зато уж на века.

В моем издании 1935 года есть еще чудесный список опечаток. Типа: напечатано «заерзал», следует читать — «зарезал».

Панферову, наверное, понравилось. Парфенову понравилось бы тоже.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Русский учитель,русский ученик

Русский учитель,русский ученик До ликвидации Гетманщины малороссиянин мог сделать хорошую карьеру, даже не зная великорусского языка и не выезжая за пределы Малороссии и Запорожья. Но после 1765 года всё переменилось. Для карьеры нужно было знать не только русский (а

СВЕЖЕСТЬ Николай Шпанов (1896―1961)

СВЕЖЕСТЬ Николай Шпанов (1896?1961) Про Шпанова современный читатель в лучшем случае знает одну апокрифическую историю, хотя она, в сущности, не про него, а про отважную Александру Бруштейн, автора трилогии «Дорога уходит в даль», на которой росли многие славные дети. На

Бретон (Breton) Андре (1896–1966)

Бретон (Breton) Андре (1896–1966) Французский писатель и художник, основоположник сюрреалистического движения и бессменный лидер группы сюрреалистов (см.: Сюрреализм). Создатель теории автоматического письма. Эстетика и этика для него — нерасторжимое целое: автоматическое

Вертов Дзига (Денис Кауфман) (1896–1954)

Вертов Дзига (Денис Кауфман) (1896–1954) Советский кинорежиссер и теоретик кино. С 1918 г. снимает документальные фильмы о гражданской войне и информационно-агитационную хронику («Кино-Правда»). В начале 20-х гг. В., находящийся под влянием идей футуристов (см.: Футуризм), пишет

Термен Лев Сергеевич (1896–1993)

Термен Лев Сергеевич (1896–1993) Выдающийся изобретатель, музыкант, пионер электронного искусства. В 1920 г. изобрел уникальный электромузыкальный инструмент «терменвокс», экспериментировал в области синтеза музыки и света (затем осязания, вкуса и даже гравитационного

Якобсон Роман Осипович (1896–1982)

Якобсон Роман Осипович (1896–1982) Русско-американский филолог, лингвист, литературовед, семиотик, культуролог. Один из основателей Московского, Пражского, Нью-Йоркского лингвистических кружков и ОПОЯЗа. Окончил историко-филологических факультет Московского университета.

Глава 19 Федор Степун: русский философ между двух идеократий

Глава 19 Федор Степун: русский философ между двух идеократий Наша идеократическая эпоха снова волнуется основной идеей европейской культуры, идеей христианства. То, что мир сейчас не столько входит в Разум христианской Истины, сколько сходит на ней с ума, этого положения

«Хунхузиада» 1896 года

«Хунхузиада» 1896 года В последние годы XIX в. Маньчжурия переживала не лучшие времена. Неурожаи заставляли голодать возросшее население. К тому же в 1894–1895 гг. по югу страны, словно предвестие кровавых событий грядущего XX в., прокатилась война. Ряды китайских войск,

Французский Интеллектуал (1896–2000)

Французский Интеллектуал (1896–2000) Слово «интеллектуал» поражает меня своей нелепостью. Лично я никогда не встречал интеллектуалов. Я встречал людей, которые пишут романы, и тех, кто лечит больных. Людей, которые занимаются экономикой и пишущих электронную музыку. Я

1960

1960 1 январяМоя жена Мэри заметила, что японские собаки имеют восточные морды, точно также, как и у эскимосских собак. Это результат естественного отбора? Джулиан Хаксли в своей книге «Новые бутылки для нового вина» приводит фотографию краба, которая напоминает лицо