Юрий Либединский

Юрий Либединский

Встреча

Вереница случайностей неотвратимо вела Лиду Толстую к встрече с Юрием Либединским. После тяжелой фронтовой контузии он поселился в коммунальной квартире в проезде Художественного театра. Принадлежала квартира Марку Колосову, пролетарскому писателю, давнему другу Светлова и Либединского.

Это был один из первых писательских домов, выстроенный еще в начале 1930-х годов, правда, к писателям в соседние комнаты обычно подселяли работников НКВД. Колосову повезло: с самого заселения к нему попросился жить уже сильно больной астмой Эдуард Багрицкий. Вместе они прожили всего три года, а дальше по Булгакову — жильцы квартиры начали «пропадать». После смерти поэта спустя несколько лет исчезла его жена Лидия Густавовна, затем убежал на фронт Всеволод Багрицкий, в результате от семьи Багрицких осталась старая полусумасшедшая нянька тетя Маша. Сам Марк Колосов ушел на фронт. Но как-то летом, приехав в отпуск, он случайно встретил на улице Лидию Толстую и предложил ей записать свои фронтовые рассказы, назначив встречу у себя дома. Она согласилась.

Юрий Николаевич Либединский. 1942

Войти в дом можно было только через двор, квартира находилась на высоком шестом этаже. Лида поднялась по лестнице, стала звонить, потом колотить ногой в дверь, но никто не открывал. Наконец из глубины квартиры послышались тяжелые шаги, дверь отворилась, и перед ней появился неизвестный в военной гимнастерке. Позже она писала, что никогда не встречала такого красивого человека. Это был Юрий Либединский. Так они познакомились.

«Война, — вспоминал Либединский, — застала меня за работой. Большая книга, любимое заветное дело пяти последних лет, осталась незавершенной. Так иссякают колодцы: вода ушла, печально сухое дно родника. Все ушло туда, где стонала, пылала, обливалась кровью западная граница от моря до моря… Так я вступил в народное ополчение».

Они ушли из Москвы 11 июля. На фронт забрали тех, кого не взяли сразу — белобилетников, освобожденных от воинской повинности по возрасту или состоянию здоровья. Шел Даниил Данин, который ничего не видел без очков, маленький Фраерман, уже пожилой редактор «Огонька» Ефим Зозуля и многие другие — в толстых очках, туберкулезные, немолодые. Писатели составляли целое подразделение.

«Уходили — в прямом значении этого слова: в пешем строю, по Волоколамскому шоссе, на запад, — писал Борис Рунин. — <…> Нас было примерно девяносто человек — прозаиков, поэтов, драматургов, критиков, вступивших в ополчение через оборонную комиссию Союза писателей. В одном строю шагали и уже маститые, такие как Юрий Либединский, Степан Злобин, Бела Иллеш, Рувим Фраерман, Павел Бляхин, и мало кому известные в ту пору писатели, как Александр Бек или Эммануил Казакевич».

Часть роты погибла в окружении, часть с трудом вышла, прячась по болотам от немцев, выжившие вынуждены были объясняться со СМЕРШевцами, как им удалось спастись.

Так Либединский с тяжелой контузией летом 1942 года оказался в комнате на улице Горького у своего друга Марка Колосова.

Через неделю после знакомства с Лидой Юрию Николаевичу стало хуже, и были назначены дежурства по уходу за больным. Но так получилось, что девушка стала сама ухаживать за контуженым писателем. К моменту встречи ему было сорок четыре, ей двадцать один год, и у него было невероятно богатое прошлое.

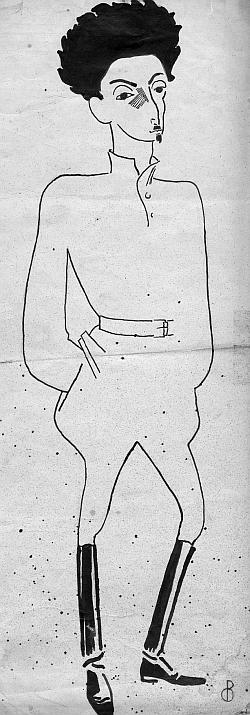

Юрий Либединский. Шарж О. Верейского

В середине 1920-х он стал известным благодаря своей первой повести «Неделя». В 1923 году в газете «Правда» повесть высоко оценил Николай Бухарин, назвав ее «первой ласточкой», этот отзыв спустя годы аукнулся молодому писателю, которому в свое время напомнили о статье «врага народа». Повесть рассказывала о самой тяжелой неделе в жизни города (за которым угадывался Челябинск, где прошло его детство и юность) после Гражданской войны в марте 1921 года. Посвятил он ее Марианне Герасимовой, которую знал с юных лет, сделав ее прототипом главной героини Анюты Симковой. «Это произведение, Мураша, писалось для тебя и во имя тебя. И те, кто будут читать его, обязаны тебе его появлением», — признавался он в одном из писем к возлюбленной. Когда Либединский объяснялся ей в любви, то бросил рукопись к ее ногам. Вместе они прожили недолго, но дружба между ними сохранилась навсегда. Сестра Марианны Валерия Герасимова в конце двадцатых годов была замужем за Александром Фадеевым. Обе сестры были дочерьми известного на Урале революционера Анатолия Герасимова. Вдохновленная идеалами революции Мураша Герасимова пошла работать в ОГПУ. В 1931 году ее назначили начальником отделения Секретно-политического отдела. Это отделение занималось изучением литературно-художественной среды. Начальником М. Герасимовой был Г. А. Молчанов, один из заместителей Ягоды, расстрелянный в 1937 году. И хотя Марианна была по болезни (энцефалит) в 1935 году уволена из органов, в 1939 году ее арестовали.

Военный билет Ю. Н. Либединского

Тогда Либединский решил обратиться к Сталину с просьбой об освобождении Мураши. Через Фадеева это письмо попало к секретарю Сталина — Поскребышеву. Вполне возможно, что до вождя оно так и не дошло. Во всяком случае, приговор никто отменять не стал. Отбыв пять лет в лагерях, Герасимова в 1944 году вернулась в Москву и 4 декабря покончила с собой.

Либединский вместе с Авербахом и Фадеевым был одним из руководителей РАППа. В конце 1928 года он был откомандирован в Ленинград, чтобы контролировать там местную писательскую организацию — ЛАПП. Хотя он и был правоверным писателем-коммунистом, но его тревожило, что в партийной верхушке началось разложение, и она стремительно превращалась в бюрократию. Об этом писатель попытался рассказать в романе «Рождение героя». Через некоторое время роман был подвергнут серьезной партийной критике. Это произведение было посвящено новой любви Юрия Либединского — начинающей актрисе Мусе Берггольц, с которой его познакомила сестра Ольга, состоявшая в ЛАППе. После разгрома РАППа Либединский долгое время не мог найти работу, а в 1937 году его исключили из партии «за связь с врагами народа». Его книги, изданные до 1937 года, были запрещены, изъяты из библиотек.

Юрий Либединский и Марианна Герасимова. Нач. 1920-х

Вскоре арестовали сестру Муси поэтессу Ольгу Берггольц. Она провела в заключении семь месяцев и потеряла в тюрьме ребенка.

К этому времени Либединский уже покинул ставший опасным для него Ленинград и переехал в Москву, стараясь жить как можно тише. Вскоре его восстановили в партии, не без помощи лучшего друга Александра Фадеева. А в 1939 году вышла его книга «Баташ и Батай», которая впоследствии стала частью книги «Горы и люди».

Тогда у Юрия Николаевича произошел тяжелый разрыв с Марией Берггольц, с которой он прожил почти десять лет. Оставив жене, сыну и теще квартиру на Сивцевом Вражке, он поселился в Доме творчества в Малеевке. Там он познакомился и ненадолго связал свою жизнь с писательницей Ольгой Неклюдовой.

Юрий Николаевич был человеком мягким и добрым, его способность жениться, чтобы не обижать женщин, у его друзей часто вызывала насмешки. Появление Лиды Толстой многие восприняли как очередное увлечение.

Казалось бы, все складывалось против этой любви. У Лидии после тяжелого ранения в Омском госпитале долечивался ее жених Иван Бруни, а Юрия Либединского ждала Ольга Неклюдова в Чистополе с маленьким сыном Сергеем.

«Получалось так, что наше счастье неизбежно должно было повлечь за собой несчастье других людей, людей, дорогих нам и любящих нас. В далекой ли бесприютности эвакуации, в мерзлых ли фронтовых землянках, перенося лишения и невзгоды, они мечтали о семье, о возвращении домой, жили надеждой на встречу. Что делать? Расстаться? Будут ли счастливы те, ради кого мы лишим себя всего? Счастье и благополучие — как часто мы путаем эти два понятия и приносим в жертву последнему короткие, но неповторимые минуты счастья!»

Муся Берггольц и Миша Либединский. Сер. 1930-х

Все получилось само собой. Сначала Либединский переехал к Лиде в Воротниковский переулок.

«Болезнь не отступала, он по-прежнему большую часть времени вынужден был лежать. Выходить один из дома не мог, с ним неожиданно начинались припадки, несколько раз он падал на улице и терял сознание. Да нам и не хотелось никуда ходить. Юрий Николаевич возобновил работу над повестью „Гвардейцы“, вторая часть ее должна была появиться в первом номере журнала „Знамя“ за 1943 год. Мы просыпались в шесть утра, и Юрий Николаевич диктовал мне, потом вставали мама и Машка, мы ели зеленую капусту или картошку „в мундирах“, и я бежала в Литературный институт. По дороге я относила машинистке то, что было отдиктовано утром. Юрий Николаевич оставался дома и лежа правил текст, полученный накануне с машинки. Правил карандашом, неразборчиво, потом я чернилами переносила правку на другой экземпляр, и мы снова отдавали в печать — так раз пять-шесть. Позже, когда у нас появилась своя машинка, я стала печатать сама. Как я торопилась домой из института! К моему приходу Юрий Николаевич растапливал железную печку; огонь весело гудел в трубе, наполняя комнату недолгим горячим теплом. Накинув шинель на плечи, он сидел на маленьком Машкином стуле, раскрасневшийся от огня, и розовые отсветы пламени бродили по его гимнастерке. Помешивая кочергой в печке, он рассказывал Машке, примостившейся возле него на скамеечке, о своем лесном уральском детстве, о необыкновенной гусенице, не пожелавшей вить коконы и превращаться в бабочку, о собаке Ральке, которую он, маленький восьмилетний мальчик, терпеливо лечил от загадочной собачьей болезни. Мы кипятили на печке чай, разогревали обед — суп из все той же зеленой капусты, картошку, сваренную жидко, чтобы не ощущался недостаток масла».

Лидия и Юрий Либединские. Пятигорск, 1947

И наконец в Москве ему выделяют небольшую комнату на Кутузовской. Квартира в Воротниковском была уже совсем непригодна для житья.

«Через десять дней Юрию Николаевичу был вручен ордер на вселение в дом Московского военного округа, возле Киевского вокзала. Комендант, гремя связкой ключей, открыл нам большую солнечную комнату, где мы могли жить до возвращения эвакуированных жильцов…

Последний вечер, последняя ночь в Воротниковском. Вещи уложены. Да их почти нет. Ящик с рукописями и книгами, узел с одеждой и бельем, корзина с посудой. Из мебели мы возьмем только пружинный матрац, Машкину кроватку, письменный стол и бабушкино мягкое кресло. Все остальные вещи за две суровых военных зимы пришли в такую ветхость, что их нельзя стронуть с места — развалятся…»

Вся прежняя жизнь Либединского была, несмотря на семью, безбытна. Муся Берггольц проводила жизнь на гастролях. Он часто спал по-холостяцки, укрывшись шинелью.

«Юрий Николаевич тянулся к домашнему уюту, как ребенок, радовался гречневой каше на завтрак, чай пил только хорошо заваренный. Наша любовь потому, наверное, длилась столько лет, что я надежно обеспечивала ему „тыл“. Ну а судьба свела нас во время, когда он выздоравливал после тяжелой контузии: я была его сиделкой, секретарем, возлюбленной», — так объясняла Лидия Борисовна их безоговорочный и счастливый союз.

Татьяна Владимировна Толстая очень хорошо приняла нового зятя и сразу с ним подружилась. Они были людьми одного поколения, общей культуры.

В начале 2000-х годов мы с Лидией Борисовной разговаривали достаточно откровенно о ее неожиданном выборе.

Н.Г.: А как все-таки объяснить, что вы, после того как были невестой Ивана Бруни, с его изысканной, культурной семьей, вдруг полюбили Либединского, разве тут не было определенного контраста?

Л.Б.: Юрий Николаевич был очень образованным, он находил общий язык с моей мамой, он был из интеллигентной семьи врачей, рос с гувернантками, с боннами.

Н.Г.: Вам было с ним интереснее?

Л.Б.: Ну конечно! Он великолепно знал русскую литературу. Я не говорю про Серебряный век, это было его главное увлечение.

Н.Г.: А как все это совмещалось в его голове? Он же был в РАППе!

Л.Б.: Но он же ни на кого не нападал. Он просто был за советскую власть, чтобы всем было хорошо. Например, он свою «Неделю» писал в противовес Пильняку, его «Голому году». Но у него самого, между прочим, было описано, как коммунисты расстреливают белогвардейцев, как они их раздевают перед расстрелом. Все это было потом выкинуто цензурой. Я уж не говорю про «Рождение героя», что с ним было сделано. Там было сказано, что партия больна, и надо понять, больна ли она сверху донизу, или просто верхушка партии зажралась. Когда режиссер Николай Мащенко ставил в семидесятые годы фильм «Комиссары», там по сюжету вся партия возражает против НЭПа, многое и тогда не разрешали показывать…

Н.Г.: Как же вы можете не любить коммунистов?

Л.Б.: Если бы вы знали, сколько у нас из-за этого ссор было… Когда Сталина разоблачили…

Российская ассоциация пролетарских писателей. Во втором ряду — А. Селивановский, И. Макарьев, В. Ставский, Ю. Либединский, В. Киршон, Ф. Панферов, А. Фадеев. В верхнем ряду вторая справа — О. Берггольц. 1928

Н.Г.: Для Юрия Николаевич это было потрясение?

Л.Б.: Я ругалась, говорила, вы нас так воспитали, вы изуродовали наше поколение, смотри, что вы сделали с молодогвардейцами, у нас много было споров, но он не очень даже возражал. Так жизнь сложилась. Но Сталина он не любил, ни в единой книге Сталина не восхвалял. Сталин его тоже не любил, Либединский рассказывал, что когда в двадцатые на встрече собрали РАППовцев, Сталин с такой ненавистью на него смотрел, таким взглядом, какого ни у одного человека не видел, такого тяжелого, от которого жить не хочется.

А в пятидесятые Юрия Николаевича и Каверина — мы на одной площадке жили — ночью везли в «Правду» подписывать письмо о расстреле врачей, и они отказывались. Маргарита Алигер, кстати, не отказалась! Меня тогда Вовси лечил, я Ниночку рожала. Юрий Николаевич сказал: как я могу подписывать — он спас мою жену, она так тяжело болела, Каверин тоже что-то говорил. Чудом каким-то вывернулись. В час ночи возили. В 1952 году у нас в доме всех еврейских писателей арестовали. Семью Бергельсонов выслали, тогда уже семьями высылали. Перетца Маркиша, всех высылали. У Бергельсона девочка в дифтерите лежала, ее увезли. Бабушка, которая здесь оставалась, которую не высылали, валялась в ногах, чтобы девочку оставили, она во втором классе училась, нет, ее увезли в тюремную больницу и ждали, пока она поправится, чтобы отправить в Сибирь. Разве этого кошмара не было?!

«Трапезы на Кутузовской слободе»

Когда после смерти Лидии Борисовны мы с ее дочкой Лолой разбирали архив, нам попалась на глаза бледно-голубая школьная тетрадь, на которой полустертым карандашом было написано «Трапезы на Кутузовской слободе. Рассказы и разговоры Ю. Н. Либединского». Оказалось, что эти записи делались рукой Татьяны Толстой в 1944–1945 годах. Юрий Николаевич отлеживался после контузии, Лида Либединская бегала на учебу и на работу, а Татьяна Владимировна записывала разные забавные и не только истории из писательской жизни Либединского ленинградского периода. Новая семья временно поселилась на Кутузовском проспекте (слободе), в одной из пустующих квартир, и жила там, пока не вернулись из эвакуации хозяева.

* * *

(1936) Москва. После большого доклада, когда докладчик сказал, что мы вступаем на путь развернутого коммунизма, Чуковский сказал, прощаясь с Либединским и Б. Левиным [11]:

— А я вот не доживу до развернутого коммунизма.

Причем в его голосе можно было уловить злорадство, несомненное, но неуловимое.

* * *

(1934) Кисловодск, лето.

Однажды шел со мной, Левиным и Герасимовой. Навстречу шли дети из детского сада попарно. Корн. Ив. нагнулся, присел, загородил им руками дорогу и сказал своим сладко-крокодильим голосом:

— Деточки, деточки, а кто ваш любимый писатель?

— Маршак! — вдруг хором ответили деточки.

Только полсекунды можно было наблюдать легкую тень растерянности на лице К.И. В том же тоне, почтительно и ласково, он сказал:

— Не надо, детки, читать Маршака. Читайте Чуковского. Вы читали Чуковского?

— Читали! — ответили ребята.

— Читайте Чуковского.

Над всем этим высилась, изображая одновременно вопросительный и восклицательный знак, бесцветная руководительница детей, обратившаяся в соляной столп.

Борис Левин. Сер. 1930-х

* * *

Когда К.И. надо было пройти куда-либо без очереди или с передней площадки, он наспех навинчивает себе орден. Когда надобность прошла, он незаметно его свинчивает и кладет в карман, в точности воспроизводя жест крещеного еврея, который, когда его задержал в Москве полицейский, требуя документы о правожительстве в Москве, вынул из кармана крест [12] …

Корней Чуковский. Кон. 1950-х

* * *

Время действия 1938 или 1939 год. Шевченковский пленум [13]. Место действия — Шевченковский пароход, идущий из Киева в Канев. На палубе мимо кают, у которых окна открыты и опущены только жалюзи, не пропускающие света и пропускающие звук, идут четыре «умных» еврея: Гурвич [14], Левидов [15], Бялик [16] и, кажется, Боровой [17].

Левидов громко возмущается:

— Нет, выпустить такого пошляка на трибуну всесоюзного пленума! Ведь это сплошной поток пошлости.

— Но вы преувеличиваете! — оспаривает Гурвич. — Конечно, ничего нового он не сказал, он всегда был склонен к вульгаризации.

— О ком вы говорите? — спросил я.

— Ну, о ком, — раздраженно сказал Левидов, — конечно, о Чуковском.

И только что он произнес эту реплику, как жалюзи с грохотом падает и из окна каюты со зловеще-иронической улыбкой и скрещенными на груди руками обнаруживается Корней Иванович. Немая сцена, продолжающаяся несколько томительных секунд. Пароход продолжает нас нести мимо днепровских берегов. Молчание, невыносимое для всех, кроме К.И., который явственно этим наслаждается, пытается нарушить Абраша Гурвич. Он пытается сделать вид, что ничего серьезного не произошло, и с прежней солидной интонацией, которая сейчас стала смешной, продолжает:

— Но при всей вульгарности его построений у него есть некоторая примесь таланта…

А. Н. Толстой. Сер. 1930-х

Смущение сдавливает его глотку, слова произносятся со скрипом, и он останавливается на полуслове. Тогда К.И., насладившийся всем происходящим, говорит любезно-иронически:

— Пожалуйста, пожалуйста, сам неоднократно бывал в таких положениях.

«Умные» евреи молча прошли мимо его окна. Валя Герасимова, стоявшая рядом со мной у перил и бывшая со мной свидетельницей этой сцены, спрашивает:

— Ну, Корней Иванович, зачем это вы показались? Ну прошли бы они мимо. Ну что вам?

— Я ужасно не люблю, когда обо мне за глаза говорят плохое. Предпочитаю, чтобы правду-матку, — он сказал это иронически. — Плохое обо мне — говорили при мне.

* * *

Однажды накануне какого-то парада я взял билеты на трибуну для ленинградских писателей. Я жил в центре на ул. Рубинштейна (б. Троицкая), и всем было удобно брать билеты у меня. Я их оставил в вестибюле, у нашего швейцара, очень толкового уже пожилого мужичка, которого мы все звали Лука, т. к. в своих интонациях он имел сходство с горьковским Лукой. А. Н. Толстой заехал за билетами и, подойдя, сказал Луке:

— Мне билеты оставлены?

— Пожалуйста! — сказал Лука, быстро оглядев его и роясь в конвертах. — Лев Николаевич будете?

— Почему Лев Николаевич? — опешил Толстой — Я Алексей Николаевич.

— Братец будете? — с успокоительной интонацией произнес Лука.

На это Алексей Николаевич ничего не ответил, взял билеты и ушел.

* * *

В. Ермилов [18] пьяным пришел домой вместе с Павленко [19] на Лаврушинский. Павленко пытался доставить его наверх по лестнице. Сели в лифт. По дороге лифт испортился. Ермилова оставили и вызвали жену его вести домой. Но жена не смогла его вытащить и оставила в лифте. После 12 везде погасили электричество, и часа в 4 ночи Ермилов очнулся, лампочка чуть-чуть освещала окружающее. Ермилов увидел сетку и почувствовал себя запертым в клетку. Испугавшись, начал выть звериным голосом. Все спали: пока сбежались, он чуть не сошел с ума.

Наконец пришла жена и увела его домой.

Петр Павленко. Сер. 1930-х

* * *

Бунин был, как большинство писателей, либерал, чуть ли не социалист, но он постоянно подчеркивал чистоту своей крови, происхождения, но делал это деликатно.

* * *

Свирский [20] рассказывал, как Бунин читал «Анну Каренину», перечеркивал, исправлял.

— Что Вы делаете?

— Сокращаю, слишком растянуто. Можно превратить в маленькую повесть.

* * *

Павленко говорит про художественное произведение: — Это говно, но это еще не то, что нам надо.

* * *

В 1924 году в период организации ЛЕФ, кажется, Шершеневич [21] сказал Маяковскому в публичном месте, кажется, в консерватории или на премьере. Я был в публике.

— Поздравляю вас с законным бриком!

Слова эти облетели всю публику.

24/II. Вчера говорили о Брике и Маяковском, сегодня узнали о смерти А. Н. Толстого и О. М. Брика.

* * *

Был у меня приятель в 1937 году. Прислал он мне сценарий, плохой. Отрецензировал, отправил автору. Через несколько времени рукопись возвращается обратно с надписью, что адресат не разыскан. Внизу приписка чьей-то рукой «адресат сидить».

* * *

Был период, когда В. Герасимова была замужем за А. Фадеевым. Фадеев любил выпить. С этой точки зрения она не одобряла его времяпрепровождение с А. Н. Толстым.

— С А.Н. вместе вы представляете собой глубоко национальное явление: гуляка-барин и гуляка-мужик. Я представляю себе такую картину: на балкон выходит А.Н., заспанный в халате, а внизу у балкона стоишь ты, знаешь, бывают такие тощие парни в посконных брючонках, в каких-нибудь опорках, но с чрезвычайно лихим видом.

— Ну как, Санька? — спрашивает А.Н.

— А как ваша милость?

— Спасибо. Как ваша?

— Да уж все будет, как следует, А.Н.! — говоришь ты, заливаясь тонким жеребячьим смехом. После этого вы пускаетесь на неделю в самые грязные похождения.

Александр Фадеев. Кон. 1930-х. Фото Е. Тихонова

* * *

На траурном митинге по А. М. Горькому бежим по лестнице Гладков [22] и я. Надо было выступать по радио, торопились не опоздать.

На лестнице Гладков оборачивается, видит, что это я, узнает и с совершенно сияющим лицом говорит:

— А урночка-то маленькая какая получилась?

И он показал руками, какая урна.

* * *

Мы сидели с Ардовым [23] на каком-то заседании (кажется, в 1938 или 1939 году).

Соболев сидел в берете. Ардов сказал:

— Знаешь, на кого похож Л.С. [24]? На повара.

Немного помолчав, добавил:

— А Фадеев похож на шофера. (Фадеев председательствовал.)

Потом добавил:

— А в сущности, весь президиум можно рассматривать как дворню б. дома: Караваева [25] — кухарка, Герасимова — горничная, Федин [26] — камердинер.

В это время вошел А. Н. Толстой.

— Вот барин пришел, — сказал я.

— Нет, это не барин, а визитер, которого не пускают наверх, так как он под хмельком. Видишь, как камердинер его не допускает. (В это время А.Н. разговаривал с Фединым.)

Вся эта мгновенная импровизация характеризует юмористическое дарование В. Ардова.

* * *

Однажды я, Чумандрин [27] и двое молодых драматургов Штейн и Воеводин поехали к А. Н. Толстому в Детское Село (1933, зимою). У Толстого шла беседа о театре. А.Н. угощал нас обедом. За столом кроме нас присутствовала престарелая тетка Н. В. Крандиевской, позднее пришла дочь А.Н., Марианна. За этим обедом произошел один очень серьезный разговор, который рисует А.Н. с его истинной стороны.

Москва, улица Горького. 1936

Я тогда только что вернулся с Кубани, где собирал материал о работе МТС.

Когда А.Н. узнал об этом, он начал жадно расспрашивать подробности этого последнего и, может быть, наиболее драматического лета коллективизации. Я рассказывал. Присутствующий при этом разговоре Воеводин [28] сказал:

— А знаете, все-таки жалко этого уходящего в прошлое, такого поэтического крестьянского уклада.

А.Н. вдруг круто обернулся к нему и грозно спросил:

— То есть, позвольте, чего вам жалко?

Чем сразу поставил Воеводина в тупик.

Мне показалось, что Воеводину не столько было жалко «уходящего уклада», сколько он решил «потрафить барину».

Грозная интонация вопроса, заданного А. Н. Толстым, вызвала у него замешательство. Он что-то пролепетал про сады, соловьев и т. п., кажется, упомянул Есенина.

По мере того как он говорил, А.Н. постепенно багровел и краснел от гнева.

— Слушайте, вы черт знает что говорите! Деревня совсем не то, что вы подразумеваете. Деревня — это дикость, невежество, грязь. Это вековые гири на ногах человечества. Если вы хотите знать, я потому и стал на сторону Коминтерна (он так и сказал), что понял ту силу, которая повернет историю человечества и покончит со всяческой отсталостью.

Особенно выразительно прозвучало в устах А.Н. слово «Коминтерн». Он говорил не о России только.

* * *

Шли на похороны Маяковского Ю. Н. (Юрий Николаевич. — Н.Г. ), Фадеев, В. Герасимова, Муся (Берггольц. — Н.Г. ). Я только что вернулся из Ленинграда. Я зашел, простился с телом Маяковского. Потом пошли по Поварской до Арбата. Машина с его телом быстро проехала.

Вале стало холодно, и она сказала:

— Чего мы потащимся? Пошли домой.

И мы вернулись.

Похороны Маяковского. Ю. Либединский и А. Фадеев (второй и третий слева) несут гроб поэта. Апрель 1930

* * *

В 1939 году был разговор с В. Звягинцевой [29] об А. Н. Толстом. Т. ездил в освобожденные области и вернулся с большими трофеями. Это вызвало большой шум в московском обществе.

В частности, один букинист при встрече меня спросил:

— Правда ли, что А.Н. привез из Львова фонтан?

— Думаю, что нет. Наверное, выдумка.

— А если выдумка, то тоже здорово, а?

В это время я встретился с В. Звягинцевой, которая тоже слыхала об этом и возмущалась:

— Какое безобразие! Как это наше правительство терпит такие барские штучки!

И т. д.

На это я ответил:

— В кратком курсе истории ВКП(б) написано, что тридцать тысяч помещиков владели Россией. Наша молодежь теперь не знает, что такое живой помещик, так А.Н. дает об этом понятие. Можно себе представить, что было в России, когда тридцать тысяч людей, подобных А.Н., ею управляли.

* * *

Однажды мы возвращались в одном вагоне из Москвы в Ленинград после какого-то пленума. Я стоял в коридоре и слышал разговор, который происходил между Т. и Михаилом Козаковым [30]. А. Н. Толстой вернулся из-за границы, и Михаил Козаков интересовался его впечатлениями. В частности, его интересовали сведения о кризисе, происходящем в Европе.

— Я все-таки не понимаю, что это за кризис, как это можно себе представить наглядно?

А.Н. отвечал:

— Вот наглядно: стоят магазины, везде завалено товарами, никто не покупает.

— Почему никто не покупает? — недоумевает Козаков.

— Денег нет! — отвечает А.Н. — Просто ни у кого нет денег.

После этого он лег спать.

* * *

Было вскоре после ликвидации РАППа. Шли бурные дискуссии. Был затронут А.Н. Слегка, конечно… А.Н. очень возмутился. Он переселился из Детского Села в Ленинград, снял номер в гостинице и стал готовиться к выступлению на одном из писательских совещаний, которые в эти дни были. Выступил под хмельком, но великолепно.

Припоминают, что кричал:

— Меня хотят лишить огня и воды!

Стенич [31], присутствующий при этом, молитвенно сложил руки и шептал: — Барошка, барин!

* * *

1934 год. Помню разговор о плагиате в Детском Селе, мы с ним гуляли вечером.

— Плагиат — это чепуха. Берите у меня все что угодно и дайте возможность брать у других все, что мне нужно. Литература без заимствования немыслима. Но берите так, чтобы на взятом лежал бы отпечаток вашей личности.

Он привел многочисленные примеры, главным образом говорил об Л. Н. Толстом, Стерне, Теккерее, Стендале. Я его не оспаривал, находя, что это так. Украсть неопубликованную рукопись — вот это действительно воровство.

А. Н. Толстой. Сер. 1930-х

* * *

В Детском Селе я жил в Доме отдыха и заходил к Ал. Ник., чтобы побеседовать.

Однажды я пришел, когда Наталья Васильевна собиралась в город. А.Н. встретил очень радушно:

— Ну вот и прекрасно! Наташа уедет, а мы с вами тут пообедаем.

Нат. Вас. напряженно на него посмотрела.

— Не думайте, что он действительно вам так рад.

Я чуть не сдурел.

— Он просто рассчитывает, что без меня, под предлогом угощения вас, напьется водки.

А.Н. смутился и не нашелся, что ответить, — на подобное радикальное «разоблачение» он не рассчитывал. Но когда Нат. Вас. уехала, он действительно напился. Во хмелю он был таким же прекрасным собеседником, как и трезвым, но разговор его становился вольным, он не подбирал выражений, и было чрезвычайно интересно его слушать.

* * *

А.Н. работал очень много. Когда я жил в Детском Селе, я бывал у него в самое различное время и всегда заставал его за работой. Он бывал на втором этаже, в своем кабинете, просторной комнате, увешанной картинами и гравюрами, в большинстве старинными и имеющими отношение к Петру. Я заметил у него редчайший портрет Петра. Он неутомимо стучал на пишущей машинке, с одинаковой легкостью отрываясь от работы и возвращаясь к ней.

Он жил «в Петре» в этот период.

Обличая истинно гигантскую природу дарования, он отрывался от Петра для богатырского наезда за деньгами — в кино, в издательство и т. д.

* * *

Литературные дела свои А.Н. вел барским способом — чрезвычайно широко, не боясь влезть в долги и памятуя: в конечном итоге он себя оправдает.

А.Н. одновременно заключал шесть-семь договоров на написанные и ненаписанные вещи. Тут были романы, повести. Он срубал колоссальные авансы.

Всерьез он делал две вещи — Петра и «Хождение по мукам».

Остальное он писал левой ногой и две-три вещи с минимальной затратой сил — талант вывозил, вещи получались. К таким я отношу знаменитое «Черное золото». Другие же были написаны плохо, и приходилось или писать новые, или печатать, в зависимости от обстоятельств. Два-три договора он переуступал на половинных началах каким-либо соавторам, которые работали, а он их поправлял. Иногда эта система переживала кризис, и А.Н. оказывался в критическом положении. Об этом знал весь Ленинград. При этом он жил чрезвычайно широко и не в чем себя не стеснял. «Система» себя оправдывала.

Большая семья

Война кончилась, и больше Лидия Борисовна никогда не расставалась с мужем.

Лидия и Юрий Либединские. Ялта, 1959

«Сразу после войны мы стали жить на Беговой в крошечной двухкомнатной квартире, — вспоминают дочери. — К тому времени нас уже было трое детей, папа, мама и бабушка. Потом мы переехали там же в трехкомнатную. Бабушка получила свою отдельную „комнатку“ в доме, расположенном через двор от нашего, но жила фактически с нами. Еще у нас жила няня Настя с семилетней дочкой Галей. Они были откуда-то из глухой деревни, как и многие, заброшенные войной в Москву. Она сочиняла всякие прибаутки. Кажется, она потом ушла работать к кому-то еще там же на Беговой (это я узнала из переписки родителей с бабушкой). Еще до рождения нашего брата Сашки в августе 1948 года у нас в доме появилась Нина — жилистая, некрасивая женщина, еще совсем не старая, она была доброй, но, кажется, была единственной в семье, которая на нас громко и часто кричала, но мы ее совсем не боялись. Папа и бабушка, кажется, никогда не повышали на нас голос, а мама затянувшиеся капризы изредка пресекала решительными мерами — совала наши головы под кран с холодной водой. После этого затихал не только сам подвергшийся экзекуции, но и весь дом надолго погружался в тишину».

Отлучалась Лидия Борисовна из дома и расставалась с мужем только тогда, когда появлялся новый член семьи. У Лидии Борисовны с Юрием Николаевичем помимо старшей дочери Маши [32] родилось еще четверо детей: Татьяна (Тата [33]), названная в честь обеих бабушек, Лидия (Лола [34]), названная Юрием Николаевичем в честь любимой жены, Саша [35], названный в честь ближайшего друга Либединского, Александра Фадеева, и Нина [36] — в честь прабабушки Нины Алексеевны, матери Татьяны Вечорки.

О времени, когда Лидия Борисовна пребывала в роддоме, был написан маленький рассказ Юрия Николаевича.

Прогулка

Август в этом году был сухой, солнечный, а нам пришлось жить в городе. Мы отвезли Лиду в родильный дом, и жить нам стало без нее скучно.

В один из тихих солнечных дней пошли мы в зоопарк. Я вел за руку маленькую четырехлетнюю Лидочку (дома ее звали Лола), а впереди восьмилетняя Маша вела пятилетнюю Тату. У нас так водилось издавна: старшие девочки, взявшись за руки, шли впереди, Тата, не очень-то ловко ворочая языком, спрашивала, а Маша тут же отвечала. Иной порядок был просто немыслим: если бы рядом с Татой не было Маши, старшие не могли бы ни о чем говорить, а только отвечали бы на Татины вопросы:

— Откуда в кишке, которой поливают улицу, берется вода?

— Почему дяденька идет и шатается, когда нет ветра?

— Почему велосипед на двух колесах и не падает?

— Почему мороженое холодное, а на палочке дымится?

На все вопросы Маша отвечала почти не задумываясь, складно и звонко, иногда только взглядывая на меня за подтверждением. Так было и в зоологическом саду, когда Тата около обширного вольера, в котором жили медвежата, спросила, что они делают.

— Танцуют! — без промедления ответила Маша. — Их обучили танцевать, видишь, они танцуют!

И тут же на всякий случай взглянула на меня. Похоже, что медвежата и правда танцевали, обняв друг друга. Один белый и гладкий, поменьше, тянул в воду, а другой, бурый, лохматый, старался вытянуть своего собрата из воды. И ему это удалось бы, если бы вдруг белый не навалился всей тяжестью на бурого, маленькие, накось поставленные лапы которого заскользили, и он плюхнулся в воду. И тут же белый стал его топить, а бурый, пуская пузыри и разметывая брызги, — отбиваться…

— А зачем он так делает? — спросила Тата.

— Он его утопит, утопит! — запричитала чувствительная Лидочка.

Но бурый не утонул, через минуту он уже сидел на цементированном берегу и отряхивался, урча и повизгивая.

По соседству с медведями находился бассейн, в котором жили морские львы — блестящие, скользкие ловкие звери. У них в бассейне плавал мяч, и они острой своей мордой выбрасывали его наверх — один выбрасывал, взметнув ластами, и, чуть не вставая на хвост, ловил мяч на кончик носа, и мяч снова летел вверх. Публика, стоявшая вокруг бассейна, одобряла каждую удачу.

— Аут! — кричали мальчишки, и морские львы всем своим блестящим телом выскакивали из воды; им нравилось, что их хвалят.

Мы уже хотели уйти от морских львов. Но один из мальчиков сказал Маше, что сейчас их будут кормить. Мы задержались, и, правда, откуда-то из глубины вольера пришел человек в нахлобученной на брови кепке, с двумя ведрами в руках и, даже не глядя на то, что проделывают морские львы, выплеснул из ведра в бассейн живую рыбу…

Игра была заброшена, в ловле рыбы морские львы показывали куда больше проворства, чем в игре мячом: они настигали добычу под водой и в воздухе, когда рыба выплескивалась наружу.

Но один из четырех зверей, находившийся в дальнем конце бассейна, обрадовавшись тому, что мяч оказался в полном его распоряжении, продолжал ловить и подбрасывать его — и прозевал обед. Когда же он спохватился, почти вся рыба была уже изловлена и съедена его сотоварищами. Он вылез из бассейна и, ковыляя на своих ластах и хвосте, кинулся догонять служителя, неторопливо уходившего с ведрами в руках. Он забегал перед ним, блестящий и гладкий, как огромная пиявка, он подпрыгивал, махал ластами и даже издавал какие-то слабые повизгивающие звуки. Он настолько выразительно объяснял, что остался без обеда, что Лидочка крикнула:

— Ему не досталось!

— Да, да, ему не досталось! — закричали из толпы.

Но служитель отмахнулся от вертевшегося перед ним акробата.

— А, поди ты!.. — сказал он и ушел.

Это была грустная история. И хотя я пробовал доказать детям, что зазевавшийся морской лев сам виноват: когда зовут завтракать, нельзя заниматься игрой, — сочувствие девочек было на стороне пострадавшего.

Так мы шли неторопливо вдоль вольеров и клеток, и если не считать вопроса Таты относительно удава: «А из него тоже вода льется?» (она спутала удава с кишкой для поливки улиц), то до клетки со страусами никаких происшествий с нами не случилось.

Но тут Тата спросила, кто это такие, Маша ответила, что это такие особенные гуси, и Тата вполне резонно возразила, что у гусей таких ног не бывает. Между девочками разгорелся спор.

А мне ответ Маши напомнил странную и старую историю, случившуюся во времена гражданской войны в знаменитом ныне заповеднике Аскания-Нова. Там тоже развели между прочим и африканских страусов. На Асканию-Нову напали белобандиты, они стали стрелять зубров, антилоп и овцебыков, наделали много переполоху. В это время страусиха высидела несколько страусят, и один из них, наверное, самый трусливый и нервный, кинулся бежать. Страус умеет бегать со скоростью курьерского поезда, и, когда, пробежав более ста километров, страусенок приостановился, он оказался уже в окрестностях украинского села Чаплыньки, где о страусах никогда не слыхали. Появление столь страшной птицы с конскими ногами и гусиной шеей было воспринято местными жителями как предвестие конца света и страшного суда.

Страусенок с унылым курлыканьем ходил по пустому селу, и неизвестно, сколько бы времени он так ходил, если бы какая-то собачонка не выскочила на улицу и с отчаянным лаем не кинулась на страусенка. И он снова ринулся бежать и благополучно прибежал домой к себе в Асканию-Нову…

— Ой, Лолка упала к страусам! — вдруг отчаянно крикнула Тата.

Я оглянулся. Лидочка была уже по ту сторону сетки; страусы стояли кругом и шипели. Я кинулся к сетке и выхватил Лидочку. Все это произошло так быстро, что девочка подняла крик уже после того, как я ее вытащил.

— Как ты там оказалась?

Пока я рассказывал старшим девочкам историю про страусенка, Лидочке захотелось поближе рассмотреть страусов. Она со скамейки, где мы сидели, перелезла на урну для окурков, перешагнула через сетку и кувыркнулась к страусам.

— Они шипели, как ситро! — кричала Лола

— А почему они ее не защипали? — спросила Тата.

— Потому что у них шеи длинные, и мысли по ним идут медленно, — ответила Маша.

До слонов мы добрели изрядно усталые, но уйти, не посмотрев на слона, мы не могли.

Слона мы увидели только одного. Он топтался возле дверей огромного сарая. А где слониха? Нам сказали, что слониха рожает в сарае, а слона туда не пускают.

Но слон не хотел с этим мириться. Он не пытался сломать окованные железом двери и не кидался на них — нет, он концом своего хобота, словно трехпалой рукой, осторожно ощупывал ту тоненькую щель, которую образовывали створки плотно закрытых дверей, как будто понимал, что здесь находится секрет человеческой мудрости.

И с каким сочувствием я следил за его осторожными движениями, как понимал я его! Все эти дни я также ходил возле запертых дверей родильного дома. Но я хоть мог получить записку и получить ответ. А слон?

Помучившись минут десять у двери, слон отошел к маленькому пруду, погрузил туда хобот, набрал воды и, подняв его над головой, окатил водой свой выпуклый лоб мыслителя и работника.

А через несколько дней впервые в Москве в Зоопарке родился слоненок Москвич. А у нас дома появился мальчик Саша.

1958

Елка на Беговой. 1947.

Слева направо: первый ряд — Аня Левина (Герасимова), Сережа Неклюдов (Либединский), Лола Либединская, Вова Караваев; второй ряд — Наташа Яшина, Алена Рогова, Злата Яшина, Тата Либединская; третий ряд — Ира Шторм, Соня Ефимова, Наташа Суходрев, Маша Либединская, Наташа Чистякова, Юра Ефимов; стоит сзади — Геля Елькин (племянник Ю. Либединского)

Лола, Маша, Тата Либединские и Сережа Неклюдов. Елка на Беговой. 1947

Либединские с Машей и Татой. 1944. Фото М. С. Наппельбаума

Лола Либединская с подругой Ирой на фоне карты мира в «костюмах» индианок. 1953

Лидия Борисовна ездила с Юрием Николаевичем в санатории и Дома творчества; ему нужен был покой для работы, и, кроме того, после войны он нуждался в постоянном укреплении здоровья.

«Родители часто уезжали, — вспоминает Тата, — но их незримое участие всегда чувствовалось в нашей жизни, и тоже благодаря бабушке. Они писали часто, иногда каждый день, все письма читались нам вслух и обсуждались. Иногда родители посылали нам забавные открытки и рисунки, и бабушка под нашу диктовку писала им ответы. Сама она им писала тоже чуть ли не каждый день, описывая и нашу детскую нехитрую жизнь. Каждое их возвращение домой превращалось в праздник. Иногда нас брали на вокзал встречать и провожать родителей.

Так мы и жили, пока не наступил страшный ноябрь 1959 года. 19 ноября у папы случился инсульт, и, несмотря на все старания врачей, семьи, друзей, он, практически не приходя в сознание, умер 24-го числа; через две недели ему бы исполнился шестьдесят один год. И жизнь наша не просто перевернулась — она стала чужой и незнакомой.»

Ю. Н. Либединский, А. А. Жаров, Л. Б. Либединская с Ниной, В. А. Герасимова. Переделкино, 1954

«Только раз в жизни мама впала в беспредельное отчаяние — после папиной смерти. Когда папа умер, мне было шестнадцать лет. Помню ночь в ЦДЛ, после гражданской панихиды, похороны должны состояться на следующий день. Мама наотрез отказалась оставить папу. Бабушка не могла с ней остаться, должна была ехать с малышами. Осталась я с мамой. Если бы кто-нибудь научил нас молиться, наверное, нам было бы легче. Несколько месяцев подряд я ночевала с мамой на раскладушке в родительской спальне, мама не спала по ночам почти год. Мама закончила папину повесть „Воспитание души“, начала писать „Зеленую лампу“. Бабушка взяла полностью на себя хозяйство. Жизнь продолжилась уже совсем по-другому, но продолжилась.»

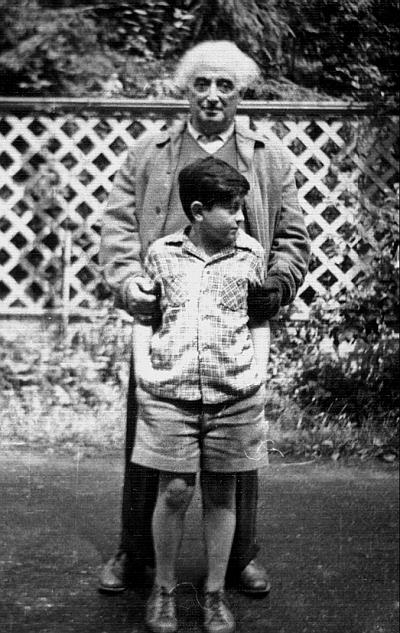

Юрий Либединский с сыном Сашей. Переделкино, 1958

«Сейчас оглядываюсь назад, и мне кажется, что единственный человек, которого мама по-настоящему любила, — это наш папа. Ко всему, что хоть как-то имело отношение к папиной жизни, к папе, она относилась трепетно. Даже к папиным детям от других женщин.

Кроме нас, у папы было еще трое детей — Миша [37], Наташа [38] и Сережа [39]. Сережина мама, к сожалению, не позволила ему общаться с нашими родителями, так что и мы лишились этого брата. Незадолго до маминой смерти умер папин старший сын Миша, и мама мне говорит: „Ты скажи Наташе, чтобы она простила Мишку, чтобы ему на том свете легче было!“ Наташа, наша сестра, живет в Израиле, а на Мишку она обиделась за его воспоминания».

Лидия Борисовна и Юрий Николаевич успели прожить не очень длинную, но очень счастливую жизнь. У них родилось четверо детей. Старшую дочь Лидии Борисовны, Машу, Либединский удочерил и всегда считал своей родной. Юрий Николаевич скончался от инсульта 24 ноября 1959 года.

После его смерти Лидия Борисовна написала:

Я не знаю, где ты, что с тобою,

Ночь ли там иль сияние дня?

Ты за что не взял меня с собою?

Если можешь, позови меня!

Не вернешь воды на дно колодца,

Не срастется порванная нить.

Все забрали. Только остается

Страшная обязанность — дожить.

«Вот и все. Нет, не все. Остались неоконченные книги. Остались дети. Над книгами надо было работать. Детей надо было растить. Надо было жить. И я жила. Я плохо помню эту зиму. Помню только, что старалась до предела заполнить сутки поездками, делами, встречами. Старалась жить бегом, чтобы не дай бог не остановиться, не оглянуться. А когда остановилась и оглянулась, была весна. Ярко светило солнце, вдоль тротуаров бежали звонкие струйки воды. По утрам в скверах громко кричали птицы, а на закате долго и розово отсвечивали окна домов, обращенных на запад.»

Лидия Либединская на могиле мужа на Новодевичьем кладбище. Ноябрь 1960

«Был шестой час весеннего дня, когда я вышла из издательства. Золотилось небо. Лужи по краям прихватило легким вечерним морозцем, и в воздухе, нагретом за день, чувствовалась весенняя пронзительность — по вечерам еще побеждал холод. Я шла, спокойно думая о том, что сейчас дойду пешком до Садового кольца, сяду в троллейбус и поеду домой. Я все так и сделала. Опустила две двадцатикопеечные монеты, оторвала билет, спросила пассажиров, сходят ли они на нужной мне остановке. А потом снова медленно шла по сухому тротуару, слушая, как с шуршанием проезжают автомобили и хрустят под ногами песок и колкие льдинки. О чем я думала? Не знаю. Самое главное в те дни было ни о чем не думать. Иногда мне это удавалось. Кажется, удалось и тогда.

Я вошла в ворота, старенькие, покосившиеся. Пустой дворик, знакомые выщерблинки на асфальте, криво начерченные мелом „классы“. Поднялась по шатким, щелястым ступеням, на обитой фанерой двери нашарила рукой знакомую кнопку звонка. В тот год я ничему не удивлялась. А удивляться было чему. Ведь я шла домой. Впрочем, я и пришла домой…

Милый, старый, желтый, как прошлогодний лист, дом в Воротниковском переулке. Откуда-то из глубины сознания он позвал меня.

Я села на крыльцо и долго сидела, пока мне не стало очень холодно. Я ни о чем не думала в тот вечер, ни о чем не вспоминала. А когда поднялась, небо было ярко-синее, и на западе блестели две холодные белые звезды, одна побольше, другая поменьше. В чьем-то чужом окне загорелась зеленая лампа.

Может быть именно в тот вечер мне и пришла в голову мысль написать эту книгу?..

Конец.

Март, 1964 год».

С этого времени и началась «Зеленая лампа».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Поэма Юрий и Юлия

Поэма Юрий и Юлия Вот и наступило долгожданное лето, как Юля ждала его. Ведь родители пообещали ей, что если она успешно закончит 9 класс, они всей семьей поедут на Юг. В гости к маминой сестре тете Даше. И вот позади экзамены: Юля принесла домой дневник только с хорошими и

Юрий Коротков Стиляги

Юрий Коротков Стиляги В парке культуры и отдыха светились фонари в кронах деревьев. Издалека, с танцверанды, слышались тягучие звуки танго. Чинно гуляли по аллеям граждане, скользили лодки по темной глади Москвы-реки.Отряд бригадмильцев – десять человек – стремительно,

III. Рафаэль и Юрий Живаго

III. Рафаэль и Юрий Живаго 1. «Искусство кройки и шитья» 1.0.Одно из многочисленных «темных мест» «Доктора Живаго» — рассказ об обстоятельствах, в которых происходит последняя встреча заглавного героя романа с его друзьями, Гордоном и Дудоровым: Комната Гордона была

АННЕНКОВ Юрий Павлович

АННЕНКОВ Юрий Павлович псевд. Б. Темирязев;11(23).7.1889 – 12.7.1974График (первый иллюстратор поэмы А. Блока «Двенадцать»), театральный художник; работал в журналах «Театр и искусство» (1913–1916), «Отечество» (1914), «Сатирикон» (1913–1916); театральный художник (сотрудничал с К.

БЕЛЯЕВ Юрий Дмитриевич

БЕЛЯЕВ Юрий Дмитриевич псевд. Виконт Д’Аполинарис, Водевиль, Юс Большой;28.11(10.12).1876 – 5(18).1.1917Журналист, критик, драматург, мемуарист. Публикации в журналах «Живописное обозрение», «Север», «Театр и искусство», «Новое время», заведующий театральным отделом газеты

БОНДИ Юрий Михайлович

БОНДИ Юрий Михайлович 8(20).9.1889 – 15.3.1926Театральный художник и режиссер, работавший с В. Мейерхольдом; график (оформлял «Журнал Доктора Дапертутто»). Декорации, костюмы, грим к постановкам пьес Блока «Незнакомка», «Балаганчик», Стриндберга «Виновны – не виновны?»,

ВЕРХОВСКИЙ Юрий Никандрович

ВЕРХОВСКИЙ Юрий Никандрович 22.6(4.7), по другим сведениям 23.5(4.6).1878 – 23.9.1956Поэт, историк литературы, переводчик; один из организаторов альманаха «Зеленый сборник стихов и прозы» (СПб., 1905); составитель антологии «Поэты Пушкинской поры» (М., 1919). Публикации в журналах «Вестник

СИДОРОВ Юрий Ананьевич

СИДОРОВ Юрий Ананьевич 13(25).11.1887 – 21.1(3.2).1909Поэт, студент философского факультета историко-филологического факультета Московского университета. Сборник «Стихотворения» (М., 1910; посмертный, с сопроводительными статьями Андрея Белого, С. Соловьева,

СЛЕЗКИН Юрий Львович

СЛЕЗКИН Юрий Львович псевд. Жорж Деларм, Ю. Илов, Ю. Иловский;27.11(9.12).1885 – 26.7.1947Прозаик. Сборники рассказов «Картонный король» (СПб., 1910), «Среди берез» (Пг., 1915), «Святая радость» (Пг., 1915) и др. Повести «В волнах прибоя» (1907), «То, чего мы не узнаем» (СПб., 1910), «Помещик Галдин» (СПб.,

ТЫНЯНОВ Юрий Николаевич

ТЫНЯНОВ Юрий Николаевич 6(18).10.1894 – 20.12.1943Литературовед, писатель. Исследования «Достоевский и Гоголь. К истории пародии» (Пг., 1921), «Проблема стихотворного языка» (Пг., 1924). Романы «Кюхля» (Л., 1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (Л., 1929).«Тынянов был с детства книжником, самым жадным

ЮРКУН Юрий Иванович

ЮРКУН Юрий Иванович наст. имя и фам. Иосиф Юркунас;5(17).9.1895 – 21.9.1938Прозаик, художник-дилетант. Роман «Шведские перчатки» (Пб., 1914; предисл. М. Кузмина), повесть «Дурная компания» (Пб., 1918; рис. Ю. Анненкова). В начале 1920-х входил в группу «эмоционалистов». Друг М. Кузмина. Погиб в

ЮРЬЕВ Юрий Михайлович

ЮРЬЕВ Юрий Михайлович 3(15).1.1872 – 13.3.1948Драматический актер. Актер Александринского театра с 1893. Роли: Чацкий («Горе от ума» Грибоедова), Ромео («Ромео и Джульетта» Шекспира), Фауст («Фауст» Гете), Фердинанд («Коварство и любовь» Шиллера), Карл Моор («Разбойники» Шиллера), Дон

Громова Наталья Александровна

Просмотр ограничен

Смотрите доступные для ознакомления главы 👉