Глава X За океан

Глава X

За океан

Летом 1888 года Верещагин переправил все свои картины, демонстрировавшиеся в Париже, за океан, в Соединенные Штаты Америки. Предполагалось открыть новую верещагинскую выставку в Нью-Йорке, а потом и в других городах страны. В этой связи художник выехал на некоторое время в США.

О подробностях этой поездки Верещагина и о его американских впечатлениях мы узнаем из его очерков, опубликованных в седьмом номере журнала «Искусство и художественная промышленность» за 1899 год, а также из его книги «Листки из записной книжки», выпущенной отдельным изданием годом раньше.

Пароход «Этрурия» вышел из Ливерпульского порта и взял курс на Нью-Йорк. В числе спутников художника оказался молодой человек плотного телосложения и вульгарного вида, явившийся на судно в сопровождении целой компании друзей — все с цветами в петлицах и явно навеселе. Это был Джек Кильрейн, известный американский боксер, приезжавший в Англию помериться силами с лучшими английскими соперниками. Состязание проходило без видимого перевеса той или иной стороны и окончилось вничью. Однако американцы провозгласили своего кумира Джека победителем, всемирным кулачным бойцом.

При приближении «Этрурии» к американскому берегу навстречу ей вышел рекламный пароход, нанятый одной из местных газет, которая покровительствовала Кильрейну. Пароход был набит поклонниками и почитателями Джека, шумевшими и кричавшими, по ироническому замечанию художника, не только на весь нью-йоркский рейд, но и на всю Америку. С музыкой, ракетами и беспрерывными выкриками пароход вплотную подошел к «Этрурии», и разбушевавшиеся поклонники знаменитого боксера потребовали немедленно выдать им Джека. Англичанин-капитан объявил, что уже ночь и до визита санитарных и таможенных чиновников, то есть до утра, Кильрейну нельзя сойти на берег. С рекламного парохода ответили на это объяснение диким ревом неудовольствия, насмешек и брани. Рев делался просто невыносимым, грохотала музыка, неслись выкрики: «Мы вам покажем Америку!»; ракеты взрывались прямо над головами пассажиров «Этрурии». Кто-то из наиболее экспансивных поклонников Джека свалился за борт. Все-таки янки добились своего. Капитан, чтобы угомонить разбушевавшуюся публику на рекламном пароходе, отпустил боксера.

С такой вот сценки, выразительно описанной художником в одном из его очерков и показывающей американские нравы, началось его знакомство с заокеанской страной. Утром Верещагин увидел внушительный силуэт Нью-Йорка, гигантскую статую Свободы с факелом в поднятой над головой руке, как бы приветствовавшую все суда, входящие в гавань. У пирсов теснились многочисленные океанские суда под разными флагами. У трапов суетились грузчики, среди которых было много темнокожих. А за портом вырисовывались смутные очертания небоскребов, неестественно огромных, упиравшихся в небо.

«Этрурия» причалила у грязной пристани. На художника накинулись дотошные газетные репортеры, извещенные о его прибытии. Посыпались вопросы. Наиболее прыткие из репортеров даже проникли на пароход, чтобы осмотреть верещагинскую каюту, расспрашивали прислугу, что за человек этот рослый бородач.

Верещагина встречал член Американской ассоциации художников Робертсон, взявший на себя миссию устройства его выставок в Соединенных Штатах. Они уже собрались было выехать в город, когда репортер одной влиятельной нью-йоркской газеты подвел к художнику старшего офицера «Этрурии». Офицер бывал на выставках Верещагина, восхищался его талантом и, узнав от репортера о прибытии знаменитого русского гостя, возымел большое желание с ним познакомиться.

— Вы действительно прибыли на «Этрурии»? — спросил он художника.

— Да.

— Никогда не прощу себе того, что не знал об этом. Послушайте, я вас прошу, вернитесь на судно!

— Извините, — ответил Василий Васильевич, — никак не могу, мы сейчас едем в город…

— Вы должны вернуться и хоть на минуту зайти в мою каюту, должны!

Нечего было делать, они поднялись на «Этрурию» и вошли в каюту старшего офицера, приказавшего подать шампанского. «Вот портрет моей жены, моих детей, они теперь видели вас, и я скажу им, что вы на меня смотрели, — за ваше здоровье, ура!!» «Признаюсь, я был тронут таким выражением добродушия и в свою очередь пожелал всего хорошего ему и его семье» — так описывает художник этот небольшой дорожный эпизод, свидетельствующий о его широкой популярности.

В. В. Верещагин с женой Лидией Васильевной. Фотография

Робертсон отвез Верещагина в лучшую нью-йоркскую гостиницу «Хофман-хауз» и предложил ему занять дорогой номер, в котором художник мог бы принимать представителей прессы. Проворный антрепренер заранее заботился о рекламе. Однако Верещагин выбрал номер подешевле и поскромнее — в личной жизни он привык довольствоваться малым, да и лишних денег не было.

Нью-Йорк, первый из увиденных им американских городов, произвел на Верещагина огромное впечатление и своими гигантскими размерами, и характерным обликом, и ритмом жизни. И хотя в конце прошлого века он еще не был так густо застроен небоскребами, как теперь, и каменные громады не достигали современной высоты, город, раскинувшийся по берегам реки Гудзон, казался в сравнении со всеми виденными доселе городами фантастически огромным. По эстакадам с грохотом проносились поезда наземной железной дороги. По прямым нешироким улицам нескончаемой вереницей двигались конки, омнибусы, экипажи. У парадных подъездов, охраняемых дородными швейцарами, сверкали начищенные до зеркального блеска медные вывески банков, акционерных обществ, страховых компаний, адвокатских фирм. Нью-Йорк был главным деловым центром Соединенных Штатов. Отсюда нью-йоркские толстосумы диктовали свою волю президенту и правительству, обосновавшимся в тихом провинциальном Вашингтоне.

Присматриваясь к американцам, их образу жизни, характеру среднего американца, Верещагин проявлял осторожность в своих суждениях и старался избегать скоропалительных оценок. Он решился выступить в печати со своими американскими впечатлениями только спустя более десяти лет после первого посещения Соединенных Штатов и побывав в этой стране в 1891 году еще раз. Его впечатления были двойственными, противоречивыми. По мнению художника, американцы многого достигли, так что Старый Свет может здесь многому и позавидовать, хотя жизнь в Соединенных Штатах и «не без темных точек». Верещагина восхищали высокий уровень развития американской техники, грандиозный размах строительства, деловитость людей, талантливость изобретателей. Художник видел, как внедряется в американскую жизнь электричество, страна покрылась густой сетью железных дорог, в городах поднимались небоскребы с лифтами и эскалаторами. Сами американцы нравились ему простотой и непринужденностью, хотя порой эти качества у некоторых его знакомых переходили в бесцеремонность, беспардонность.

Верещагин побывал в мастерской великого изобретателя Томаса Эдисона и познакомился с этим замечательным человеком. В этой «типичной американской личности» сочетались природный талант ученого-практика с хваткой расчетливого дельца. В своих заметках художник оставил интересный словесный портрет Эдисона: «Среднего роста, с лицом, несколько напоминающим Наполеона I, он держится большими пальцами за края жилета под мышками, постоянно курит сигару и сплевывает. Он любит остроты и, случается, бывает действительно остроумен. Во всяком случае он первый смеется над своими остротами, смеется по-американски, т. е. громко хохочет и в минуту особенного увлечения бьет себя по коленям… Знаменитый электрист немного глух, но, видимо, пользуется хорошим здоровьем. Цвет лица свежий, но волосы уже седые. Блеск его глаз просто поразителен: они светлы, влажны, живы — в этих глазах весь человек».

Мастерская Эдисона, расположенная в нескольких часах езды от Нью-Йорка, оказалась целым городком, где рождались различные изобретения. Ее хозяин приветливо встретил русского гостя, прибывшего в сопровождении знакомых американцев, и продемонстрировал говорящую куклу, прибор для измерения расстояния и свой знаменитый звукозаписывающий аппарат-фонограф, воспроизводивший отдельные звуки, человеческую речь, пение и музыку. Эдисон надеялся после усовершенствования аппарата запустить его в массовое производство. Пока же этому препятствовали шумовые помехи. Изобретатель объяснял их несовершенством материала — воска, из которого делался валик для записывания звука, и рассчитывал подобрать для этого более подходящий материал. Свои объяснения хозяин сопровождал шутками. Он дружил с писателем-юмористом Марком Твеном. Видимо, эти два замечательных американца были близки по духу и характеру.

Рассуждения Эдисона об искусстве Верещагин назвал убийственными. Изобретатель восхищался, например, слащавыми банальными полотнами одного малоизвестного французского художника, ставя их выше работ Рафаэля, Рембрандта и других старых мастеров. Верещагин ответил на это высказывание язвительной шуткой. Он встал на одно колено и произнес: «Глубоко преклоняюсь перед суждением, подобного которому, вероятно, никогда в жизни не услышу более». Американец, как показалось художнику, немного обиделся.

Среди американских технических достижений Верещагин отметил хорошо налаженную пожарную службу, оснащенную различными новейшими приспособлениями и механизмами, с хорошо натренированным персоналом.

Присмотревшись к американскому обществу, художник увидел и его пороки — лицемерие и фальшь буржуазной демократии, жажду стяжательства и обогащения, ханжество в отношении к религии. Верещагин побывал в столице Соединенных Штатов — Вашингтоне и познакомился там с престарелым генералом Уильямом Шерманом, который был во время гражданской войны в 1861–1865 годах одним из главных военачальников северян. Генерал показал русскому художнику залы заседаний палаты представителей и сената. Но Верещагин видел, что при внешнем демократизме американского общества вся его политическая жизнь была подчинена интересам крупного капитала.

Статуя Свободы в Нью-Йорке. Фотография

Бедный в Соединенных Штатах только терпится, замечает Верещагин, и беспрерывная погоня за наживой создала тип какого-то безжалостного человека. «Если при этом взять во внимание, что ни в какой другой стране не ценится так богатство и не презирается так бедность, неумение сколотить капитал, то выйдет, что при всем политическом равенстве социальная рознь между классами не меньше, чем в Европе», — писал художник. Он подметил американский обычай определять цену человека величиной его капитала. Если о ком-то говорят: «Он стоит пятьсот тысяч долларов», это означает, что данный человек располагает состоянием, оцениваемым в такую сумму. По словам художника, беззастенчивость американских богачей, поощряемая учреждениями страны, не знает предела. Имеющий двести миллионов долларов желает любым способом, подчас и не совсем законным, добыть новые двести. Во имя прибыли, сколачивания крупного состояния американский делец, забывая об элементарных нормах морали, готов обмануть и разорить ближнего, компаньона, ограбить государство, пойти на нарушение закона. И чем состоятельнее такой беспринципный делец-жулик, тем легче он выходит сухим из воды. Правосудие оказывается на его стороне. Художнику рассказывали об одном дельце из Чикаго, нажившем огромное состояние на спекуляции хлебом и разорившем многих людей. В гостинице Верещагин встречал пожилого седого господина, присужденного за убийство человека к десятилетнему тюремному заключению, но сумевшего через два года вырваться из тюрьмы. Благодаря каким именно лазейкам в законе удалось этого добиться — не известно. Занимаясь организацией своих выставок в городах Соединенных Штатов, художник соприкоснулся с деловым миром Америки и познал его неписаные волчьи законы.

В Соединенных Штатах, как замечает Верещагин, расплодилось невероятно большое количество религиозных сект. Прекрасные здания культовых сооружений отличаются показным благолепием, за проповедническими кафедрами стоят элегантные велеречивые джентльмены. Но религия здесь — это религия богатых, религия презрения ко всякому не успевшему любым способом зашибить деньгу, сколотить состояние. Нет другой такой страны, исключая, может быть, Англию, где Христово учение о презренности стяжательства так умышленно замалчивается, игнорируется.

Верещагин решительно осуждал религиозное ханжество американского общества: «Богатые американские кумушки по примеру инквизиторски любопытных английских должны непременно знать, искренни ли вы в вашей вере, ходите ли вы в церковь, а также и то, с кем, как вы живете, кто была та леди, с которой вы гуляли под руку, и остракизм этих кумушек не шуточен!» Художник, приводя примеры подобных ханжеских нравов, рассказал о том, что пришлось пережить одному талантливому иностранцу, имевшему неосторожность наведаться в некоторые почтенные дома с женой, матерью его детей, брак с которой, очевидно, не был оформлен по всем правилам буржуазного законодательства. Только поспешным бегством на первом попавшемся из отходивших в Европу судов он избавил себя от серьезных неприятностей. Посланник одной из великих европейских держав, очевидно плохо знакомый с американскими нравами, сам попросил назначения на работу в Вашингтон. Перед этим он женился на своей возлюбленной, от которой уже имел ребенка, и рассчитывал в Соединенных Штатах встретить меньше предрассудков и больше терпимости. Но он ошибся в своих расчетах и был вынужден возвратиться в Европу. В Вашингтоне ему не отдали обычных визитов вежливости. Укравший миллионы делец, исправно посещавший церковь и жертвовавший малую толику от награбленного на благотворительные цели, слыл добропорядочным и благочестивым гражданином. Его гостиная могла быть закрыта для честнейшего человека, если общество признавало в нем нарушителя буржуазной морали.

Художник высмеял и тщеславие, свойственное так называемому высшему обществу Соединенных Штатов. В стране не признавались аристократические титулы. Но хозяйка гостиной, которую посещали маркизы и князья, даже сомнительной подлинности, гордилась такими знакомствами не меньше, чем русский провинциальный купец, стремившийся заполучить на свадьбу дочери «настоящего» генерала. Когда одну богатую американку, владелицу роскошного нью-йоркского салона, предупредили, что посещавшая ее герцогиня вряд ли имеет право на этот громкий титул, она попросила «не говорить никому о своих подозрениях, чтобы не отнимать лучшего украшения ее гостиной». Верхушке американского общества Верещагин противопоставлял простых людей труда. «Рабочий-американец проще и менее лицемерен, — писал художник, — ему можно позавидовать в смелости, с которою, откинувши старые европейско-китайские церемонии, он сумел устроить свою здоровую трудовую жизнь в новой стране».

Верещагин был свидетелем расового неравенства в Соединенных Штатах. Победа северян над рабовладельческим Югом в гражданской войне первой половины шестидесятых годов не ликвидировала расовой проблемы.

Состоятельные американцы предпочитали держать в доме цветных слуг, негров или мулатов. Белая прислуга была более требовательна, претендовала на более высокую оплату и старалась при первой возможности найти себе другую работу. Верещагин писал о расовой нетерпимости к цветным белых американцев, не считавших возможным держаться с ними на равных. «Можно дать хорошую (сумму. — Л. Д.) на водку черному, но посадить его рядом с собой, судиться у него, слушать его проповедь — никогда! Эта нетерпимость, вернее, презрение… бесспорно, есть. Признать в черном джентльмена — выше сил настоящего янки».

Об американских неграх, с которыми ему приходилось иметь дело, Верещагин писал с теплотой и уважением. Это были чистильщики сапог, слуги, кондуктора на железной дороге. Они добросовестно делали свое незаметное дело, проявляли услужливость, были приветливы и сохраняли при этом достоинство.

Стремление к наживе порождает в американских деловых кругах бесцеремонность. Американец может легко отпереться от взятого на себя обязательства и сделать вид, что забыл о нем. Большая часть поступков, называемых у нас плутовством, как пишет Верещагин, в Соединенных Штатах называется словом «бизнес». «Смотри себе под ноги, не спотыкайся, а коли такая беда случится, то тем хуже! — Не пожалеют, как у нас, затопчут. Постоянная, ежечасная погоня за наживой во что бы то ни стало сделала то, что этот умный народ наловчился во всяких способах вытягивать деньги у соседа; самый ловкий мастер по этой части у нас окажется младенцем в Нью-Йорке».

Познакомившись с американским судопроизводством, Верещагин нарисовал сатирическую картину правосудия в Соединенных Штатах. Суд, по его мнению, был местом, в котором одна сторона хотела схватить человека, а другая не давала — кто кого! Здесь господствовала самая крайняя бесцеремонность. Обвиняемый держался нагло, самоуверенно, если полагался на защиту. Адвокаты, развязно развалясь на стуле, сбивали обвинение с толку с помощью разных казуистических уверток и хитростей.

Таковы были американские впечатления художника, которые легли в основу критических публикаций, наполненных едким сарказмом.

Нью-йоркская выставка была устроена в залах Американской художественной галереи. Верещагин постарался придать ей российский колорит. Два служителя, которых художник привез с собой, появлялись в красных рубахах, высоких сапогах и поддевках. В боковом помещении была устроена чайная с самоварами. Некоторые залы были украшены восточными коврами, а в одной из комнат драпировки, собранные над фонарем, образовали большой шатер. Под шатром поставили рояль, и молодая привлекательная пианистка Л. В. Андреевская, недавно закончившая Московское филармоническое музыкально-драматическое училище, исполняла для публики мелодии русских народных песен и произведения русских композиторов. Она прибыла в Нью-Йорк по специальному приглашению Верещагина. Все эти приемы, которые очень импонировали американцам, послужили пищей для нападок на художника со стороны российской реакционной прессы. Особенно изощрялся желчный В. П. Буренин из редакции «Нового времени», упрекавший Верещагина в «смешной, нелепой, праздной и пустой фантазии» и сравнивавший его выставку с кафешантаном.

Нью-йоркская выставка демонстрировалась с ноября 1888 по январь 1889 года. На ее открытие было разослано до пяти тысяч пригласительных билетов видным общественным и культурным деятелям, представителям американской прессы, корреспондентам иностранных газет. Благодаря хорошо поставленной рекламе ежедневный наплыв посетителей достигал десяти тысяч человек. На американскую публику выставка произвела огромное впечатление, и в газетах начали один за другим появляться восторженные отзывы о верещагинских произведениях. Так, например, художественный критик еженедельника «Хоум джорнал» писал, что картины русского художника «должны быть признаны откровением неисчислимой важности для развития американской школы искусства… Они для нас менее чужды, чем какая бы то ни было коллекция европейских картин, выставлявшихся до сей поры в Америке: картины русского художника несут зародыши мысли и вдохновения, которые могут принести богатые плоды на нашей родной почве». Далее критик высказывал мнение о современном европейском искусстве, которое, как он считал, составляло лишь поверхностное впечатление и мало влияло на развитие американской школы, поскольку оно не было проникнуто мыслью и фактами современной жизни. Верещагинская коллекция привлекала критика смелым отказом от канонов салонного искусства, обращением к суровой правде жизни. «В этих картинах представляется нам, наконец, реализм настоящий, а не слепой снимок: тут мы видим реализм продуманный, глубокий, верующий… На выставке Верещагина не найдется места для простого времяпрепровождения, не найдется дела для изощрения красноречия самодовольных любителей… Как ни ужасны эти картины с их реалистическим представлением смерти в самых поразительных ее проявлениях, все-таки, глядя на них, человек чувствует, что в них вложено глубокое значение. Видно, что художник писал ужасное не из любви к ужасному, а с сердцем, преисполненным сострадания и честного негодования».

Нью-Йорк конца XIX — начала XX в. Фотография

Главный редактор журнала «Хэрперс Монсли» Альден отметил: «Чтобы писать так, как написаны верещагинские картины, художнику надо было, так сказать, сызнова возрождаться для каждой картины в отдельности — так эти картины разнообразны, так они глубоки и так проникнуты индивидуальностью художника». В письме к Верещагину этот известный журналист выразил ему свою сердечную благодарность за то, что он привез свои картины и тем самым указал пути для дальнейших успехов американского художественного образования.

«Критик», влиятельный орган американской печати, на протяжении нескольких недель регулярно посвящал верещагинской выставке специальные статьи. В одной из них содержалось такое интересное высказывание: «Его гений (Верещагина. — Л. Д.) построен на таких широких основах, что для него не существует условности картинных галерей и мастерских искусства; колоссом высится он поверх их, как вершины Гималаев высятся поверх облаков». Автор статьи ставит Верещагина в один ряд с такими гениями русской культуры, как Гоголь, Толстой, Достоевский, подчеркивая, что «Верещагину есть что поведать миру — и он это вещает так, что весь мир приостанавливается и внемлет ему». В газетах и журналах печатались портреты русского художника, репродукции с его картин, его биография, интервью и даже анекдоты про него.

По случаю открытия верещагинской выставки Ассоциация американских художников выпустила книгу под заголовком «Василий Верещагин — художник, солдат, путешественник». Критик Джордж Ф. Кэнфорт, выступив в «Университетском вестнике», писал, что выставка имеет для американцев значение серьезного предметного урока, который позволяет заметить слабые стороны у американских художников. Другой критик, Генри М. Стивенс, сравнивал художественный дар Верещагина с гением Байрона. Известный американский писатель-романист В. Д. Хоуэллс, большой почитатель произведений Льва Толстого, провел на выставке четыре часа и в заключение осмотра взволнованно воскликнул: «Да это сам Толстой в живописи!»

«Новости и биржевая газета» регулярно публиковали заметки своего нью-йоркского корреспондента В. Мак-Гахана о ходе выставки. «На верещагинской выставке самый заурядный обыватель как будто перерождается, — писал корреспондент. — Толпа стоит в залах сдержанная, серьезная, все говорят тихим голосом, точно опасаясь нарушить торжественную тишину, среди которой слабо раздаются звуки русских мотивов…» Особенное внимание зрителей и критиков привлекали «Побежденные (Панихида по убитым)» и «Подавление индийского восстания англичанами». Возле этих картин всегда собирались толпы.

По свидетельству журнала «Художественные новости», некоторые американцы высказывали желание удержать в Новом Свете не только выставленные верещагинские картины, но и самого автора, дабы он способствовал началу новой американской художественной школы.

Успех выставки и то большое внимание, которое уделяла ей пресса, привели к внезапной моде на все русское. Этим ловко воспользовались бойкие торговцы. На прилавках магазинов появились самовары, водка, русский чай и всякие безделушки, выдаваемые за русские. Спрос на эти товары позволил лавочникам основательно взвинтить цены.

В помещении выставки Верещагин, к этому времени достаточно свободно владевший английским, выступал перед публикой без переводчика. Художник делился своими взглядами на искусство, высказывал свои впечатления об Америке. Он отметил многие достижения американцев, однако сделал откровенно критические замечания в адрес американского искусства, говорил о пристрастии американцев к стяжательству, наживе, их стремлении пускать пыль в глаза своим богатством. Публика, среди которой было много литераторов и художников, встретила это выступление в целом доброжелательно. Однако нашлись и обиженные, которых затронула его критика. Видимо, это и вызвало появление в печати некоторых недоброжелательных высказываний в адрес художника. Впрочем, подобных выступлений было немного, и их авторам был дан отпор самой американской печатью.

Корреспондент В. Мак-Гахан сообщил об одном эпизоде анекдотичного характера, подтверждавшем ту огромную популярность, которую Верещагин сумел завоевать в Соединенных Штатах. Василий Васильевич не раз был гостем американского живописца Морана. Русскому художнику понравился этюд, висевший на стене мастерской его американского коллеги, и гость написал под ним: «Из этого этюда вы могли бы сделать нечто чудное. Василий Верещагин». При первом же взгляде на верещагинскую подпись один местный любитель живописи купил этюд, не торгуясь. С той поры Моран, как он сам уверял, вешал над подписью, оставленной русским гостем, все новые и новые этюды. И все они из-за авторитетной верещагинской аттестации раскупались нарасхват.

Из Нью-Йорка выставка картин Верещагина была перевезена в сопровождении антрепренера в Чикаго, а потом в Филадельфию, Бостон, Сент-Луис и некоторые другие крупные города Соединенных Штатов. В течение трех лет картины русского художника демонстрировались американской публике, вызывая все новые и новые восторженные отклики.

Первое пребывание Верещагина в США было непродолжительным. Вторично он приехал в Нью-Йорк, также ненадолго, в 1891 году, после завершения демонстрации его картин по городам Соединенных Штатов, чтобы присутствовать при их распродаже. Между этими двумя американскими путешествиями художник жил преимущественно под Парижем, работая в своей мастерской над картинами Отечественной войны 1812 года. Из Парижа он выезжал в Россию и в Германию, в Ахен, для лечения на серных водах.

В этот период в семейной жизни художника произошли перемены. В конце восьмидесятых годов Верещагин развелся с Елизаветой Кондратьевной Фишер. В томе избранных писем Василия Верещагина, опубликованных в Москве в 1981 году, приводится его письмо бывшей жене, датированное 10 января 1890 года. Оно свидетельствует о том, что между ними уже произошел разрыв, после которого они, по-видимому, еще некоторое время переписывались. Замечание художника — «Решение мое покончить со всеми дрязгами и ссорами совместного жития бесповоротно, и мы более не сойдемся» — свидетельствует о том, что разводу предшествовали частые конфликты между супругами. Очевидно, что истинной виновницей разрыва была Елизавета Кондратьевна. Не носила ли главная причина развода принципиального характера? Верещагин рассматривал свой труд художника не как путь к обогащению, а как средство просветительства, пропаганды гуманистических идей, поэтому он готов был делать своим покупателям серьезные уступки ради того, чтобы тематическая серия его картин осталась в России и не была безвозвратно потеряна для русской публики. Возможно, у Елизабет-Марии Фишер, не всегда понимавшей высокие устремления мужа, были другие взгляды на вещи. Возможно, ей, воспитанной в немецкой бюргерской семье, просто не хватило душевной щедрости увидеть за нелегким, порой капризным характером мужа все величие его души. Так это или не так, предстоит разобраться биографам. Во всяком случае, памятуя о том, как Елизавета Кондратьевна разделяла с ним все тяготы индийского и других путешествий, художник продолжал относиться к ней с уважением и после их разрыва и до конца дней своих оказывал ей материальную помощь.

Вскоре после первой поездки в Америку Верещагин женился на Лидии Васильевне Андреевской, с которой познакомился на нью-йоркской выставке. Статная двадцатипятилетняя красавица, одаренная пианистка пленила сердце одинокого стареющего художника, которому к тому времени было сорок восемь лет. Хлопоты по расторжению первого брака и юридическому оформлению нового потребовали длительного времени.

Расставаясь на время с молодой женой, Верещагин писал ей нежные письма и иногда прилагал к ним свои стихотворения. В поэтическом творчестве художник, быть может, и не достигал тех вершин, которые ставили бы его вровень с большими поэтами, но элементарным даром стихосложения обладал. И это еще раз свидетельствует о разносторонности его творческих интересов. Сам Верещагин не придавал своим поэтическим опытам сколько-нибудь серьезного значения и не пытался их сделать публичным достоянием. Хотя стихи предназначались для близкого человека, они носили общественный характер и выражали идейные взгляды автора. Одно из стихотворений, не сохранившееся полностью, по-видимому, давало материалистическое объяснение евангельским чудесам, связанным с легендой о воскресении Христовом. Целая поэма «Черт и Ванька» рассказывала о хитром и находчивом крепостном слуге, сумевшем перехитрить помещика, не желавшего отпускать Ваньку на волю, обещанную покойным старым барином. Симпатии автора на стороне находчивого слуги, от имени которого и ведется рассказ.

Нет слова — барин мой хитер, он плут известный,

Кто знал его, не может это не сказать.

Но и меня умом не обошел отец небесный.

Таких, как я, мошенников в Москве ведь поискать.

Вот, батюшка, у нас дела какие были,

Давно изволили просить вас рассказать,

Как в старину мы господам служили не тужили

И как они умели нас за службу награждать.

Сюжет поэмы был навеян рассказом старого дворецкого, хитростью освободившегося от крепостной зависимости. Это, кстати сказать, тот самый отставной дворецкий, которого художник встретил под Ярославлем и портрет которого написал. Неизвестное биографам, но упомянутое в одном из писем стихотворение «Машка и Тимошка», по-видимому, рассказывало о трагической судьбе молодого крепостного, отданного отцом художника в солдаты. К одному из писем было приложено стихотворение «После битвы», посвященное юноше-добровольцу, убитому в сражении на Балканах.

Снова Нью-Йорк… Статуя Свободы с поднятым факелом, силуэты коробок-небоскребов, сутолока нью-йоркских улиц…

Во время пребывания в Соединенных Штатах Верещагин не только занимался делами выставок и распродажей картин, но и работал. Он выполнил ряд портретов-этюдов, продолжая начатую в России серию портретов «незамечательных людей». Трудно предположить, чтобы шумный, сенсационный успех верещагинских выставок в США не возбуждал у состоятельных и тщеславных американцев страстного желания иметь свой портрет кисти русского художника, овеянного мировой славой. Это ли не лучшая визитная карточка респектабельности! Но Верещагин оставался верен себе и не написал ни одного портрета высокопоставленного американца, хотя это и сулило ему большие деньги. Художника привлекали бродяги, прачки, чистильщики сапог, швейцары. Именно этих людей, стоявших на нижней ступени социальной лестницы, и изобразил художник на своих полотнах.

Выразителен этюд «Веселая минута» (1888–1891). Мы видим американского негра, полуобращенного в профиль, физически сильного, наполненного духовной энергией. Крупные черты лица, белозубый рот, раскрытый в доброй улыбке. Возможно, это портовый грузчик. Выдалась после нелегкого трудового дня свободная минута, можно и повеселиться, спеть народную песню о далекой родине предков. Американские трудящиеся-негры, подвергавшиеся расовым унижениям, вызывали у художника сочувствие и симпатию. С таким добрым чувством и написан прекрасный этюд «Веселая минута».

Веселая минутка. 1888–1891 гг.

Колоритен «Бродяга из Вашингтона» (1888–1891). На этюде изображен немолодой субъект, заросший щетиной, в обтрепанной куртке и котелке. Он не жалок в своей нищете, а скорее самоуверен и нагловат. Засунув руки в карманы, он широко расставил короткие ноги. Это типичный бродяга-янки, многое испытавший, бывший, вероятно, не в ладах с законом, но не упавший духом. Эдакий марк-твеновский герой.

Бродяга из Вашингтона. 1888–1891 гг.

Выставка завершилась аукционом, состоявшимся 5 и 6 ноября 1890 года. Было распродано сто десять полотен. Среди них — «Подавление индийского восстания англичанами», «Распятие на кресте у римлян», «Будущий император Индии» и другие картины индийской, балканской, палестинской серий. Верещагин распродавал их за рубежом помимо своей воли, не видя иного выхода. Дальние путешествия, семья, содержание парижской мастерской — все это требовало средств. А деньги опять были на исходе, грозили нужда, долги. На возможность покупки картин царем или правительством рассчитывать не приходилось. Верещагин обращался с призывами к крупным русским коллекционерам, возобновил после разрыва переписку с Павлом Михайловичем Третьяковым, предлагая ему приобрести некоторые из картин балканской серии. Но никто из коллекционеров на эти призывы не откликнулся. Оставался один выход — согласиться на продажу картин в розницу с аукциона в Соединенных Штатах. Не видя возможности распродать картины на родине и предвидя упреки со стороны русской общественности, Верещагин писал П. М. Третьякову: «Решение продавать мои картины дома, в России, было бы равносильно для меня решению, взявши в руки шапку, начать собирать на улице пятаки».

В преддверии аукциона закопошились беспринципные дельцы, перекупщики-спекулянты. Один из них, Суттон, предложил Верещагину принять участие в афере, часто практиковавшейся в таких случаях в Соединенных Штатах. Суть ее заключалась во взвинчивании цен на картины через подставных покупателей и последующей их перепродаже по фантастически завышенным ценам. Разумеется, значительную долю выручки организатор аферы намеревался положить в свой карман. Суттон угрожал Верещагину потерей репутации в том случае, если художник не согласится вступить с ним в сговор. Верещагин с негодованием отверг предложение спекулянта и опубликовал в ряде газет разоблачительное письмо, раскрывающее нечистоплотные махинации перекупщиков картин. «Само собой разумеется, мой поверенный и я отказались содействовать такому мошенничеству на мой счет, — писал художник. — Я убедился, что почти все американские цены на картины известных мастеров… преувеличиваются и публике сообщаются вдвое и втрое увеличенными и что вообще почти ни одна продажа не совершается без помощи таких махинаций».

В беседе со своим биографом Ф. И. Булгаковым Верещагин говорил: «Вы не можете себе представить, какой это омут — эта продажа картин. В этом деле художник не может обойтись без агентов. Агенты же — это сутенеры искусства. Они вздувают цены, устанавливают фиктивную стоимость картины, чтобы заманить покупателей с тугим кошельком».

Отвергнув недостойное спекулирование своим именем, художник вынужден был поплатиться за свою щепетильность. Не прибегая к услугам предприимчивых посредников, встретив их фактический бойкот, он распродавал картины по ценам ниже их действительной стоимости. Выше всего была оценена картина «Распятие на кресте у римлян» — в семь тысяч пятьсот долларов. За «Подавление индийского восстания англичанами» покупатель заплатил четыре тысячи пятьсот долларов. Небольшие этюды шли по цене всего лишь в несколько десятков долларов. Общая же выручка аукциона составила немногим более семидесяти двух с половиной тысяч долларов, то есть средняя цена одной картины исчислялась всего лишь в шестьсот долларов. Как замечает Ф. И. Булгаков, «в общем цены, по которым пошли картины Верещагина, были совсем невелики, если принять во внимание, какие сумасшедшие деньги платят американцы за сравнительно неважные произведения европейских художников». Некоторые из распроданных картин попали в картинные галереи Соединенных Штатов, в частности в Бруклинский музей и Музей города Бостона, но большинство их разошлось по рукам частных коллекционеров.

Возвратившись из Америки в Париж, Верещагин особенно затосковал по Родине. Вспомнилось недавнее путешествие по Верхней Волге, старинные города, красота русских пейзажей. Опять пришла физическая и духовная усталость. Болезненное состояние делало художника крайне раздражительным, вспыльчивым, особенно во время приступов лихорадки. Он надеялся, что исцеление придет на родной земле, в кругу семьи. Главная же причина, побуждавшая его вернуться на Родину, была связана с дальнейшими творческими планами.

Верещагин с увлечением работал над серией картин о войне 1812 года. В Париже он собирал иконографию, связанную с Наполеоном и его окружением, знакомился с историографией, изучал мундиры наполеоновской армии. Просил своего знакомого И. А. Шлякова раздобыть для него и прислать меховой треух, какие носили в начале столетия, и теплый черный подрясник деревенского попа — непременно старые и грязные. В них он обрядит героев одного из своих будущих полотен.

По замыслу художника действие картины новой серии должно было происходить не во Франции, а в России — на Бородинском поле, в разоренной французами Москве, на Старой Смоленской дороге. Поэтому и основная часть работы должна была выполняться в России.

О возвращении на Родину Верещагин мечтал давно. Остановил он свой выбор на Москве. И для этого были свои причины: в сановном чопорном Петербурге художнику пришлось пережить слишком много обид. В Москве атмосфера была несколько иная. Московское училище ваяния и живописи было не столь подавлено мертвящей академической рутиной, как Петербургская Академия художеств, во главе которой стоял великий князь Владимир. В Москве жили многие художники демократического направления, его идейные единомышленники. В залах Третьяковской галереи в собрании русской живописи экспонировались многие из его полотен. Москва — живой свидетель Отечественной войны русского народа против наполеоновских полчищ. Где же ему работать над картинами о войне 1812 года, как не в первопрестольной?

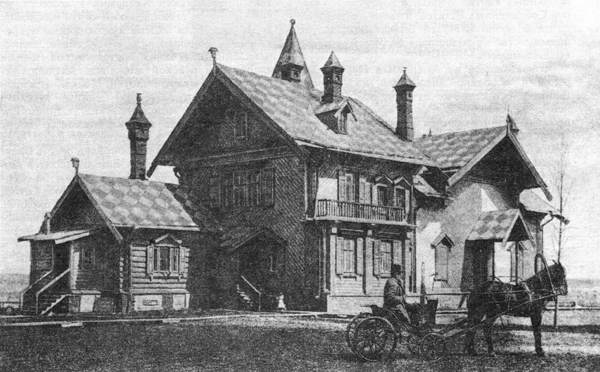

В Москве художник собирался осесть прочно, до конца дней своих. Еще находясь в Париже, он приобрел участок земли за Серпуховской заставой, у деревни Нижние Котлы, примыкавшей к дальней московской окраине, и организовал здесь строительство деревянного дома с мастерской.

Дом Верещагиных в Нижних Котлах, за Серпуховской заставой, под Москвой

С Парижем Верещагин расставался не с легким сердцем. Привык за долгие годы к уютному живописному предместью Мэзон-Лафит, к обжитому дому, удобной мастерской, парижским друзьям. Он с грустью писал Лидии Васильевне, находившейся в это время с маленькой дочкой уже в Москве: «До слез жалко расставаться с домом, садом, собаками и прочим! Вчера вечером я незаметно от дворника попрощался с собаками, еще раз поласкал их, и они-то меня как ласкали!»

В июле 1891 года художник переселился в Москву, а через некоторое время продал свой парижский дом с мастерской русскому художнику Константину Егоровичу Маковскому.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

16. Переплывая Атлантический океан Возникновение атлантической цивилизации Распространение культуры из Европы в Америку и наоборот

16. Переплывая Атлантический океан Возникновение атлантической цивилизации Распространение культуры из Европы в Америку и наоборот Ведь по свидетельству наших записей, государство ваше положило предел дерзости несметных воинских сил, отправлявшихся на завоевание

Комментарии к «Перелету через океан»

Комментарии к «Перелету через океан» 1. «Перелет через океан»: не развлекать, но обучать В «Перелете через океан» не будет ценности, если на нем не учиться. Он не обладает художественной ценностью для постановки, не нацеленной на обучение. Как средство обучения он

1. «Перелет через океан»: не развлекать, но обучать

1. «Перелет через океан»: не развлекать, но обучать В «Перелете через океан» не будет ценности, если на нем не учиться. Он не обладает художественной ценностью для постановки, не нацеленной на обучение. Как средство обучения он распадается на две части. Одна часть (пение

4. Почему «Перелет через океан» не может служить предметом для обучения, а радиовещание нельзя изменить?

4. Почему «Перелет через океан» не может служить предметом для обучения, а радиовещание нельзя изменить? Это упражнение служит развитию дисциплины, формирующей основу свободы. Разумеется, отдельно взятый человек предпочтет удовольствие, а не обучение, которое не сулит