НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Как известно, «Работа актера над собой в творческом процессе переживания» — важнейшая книга Станиславского. Во всяком случае, это была единственная законченная им книга, которую он видел в корректуре. Он получил корректуру, к сожалению, незадолго перед своей смертью, хотя он долго работал над книгой и придавал ей едва ли не решающее значение в своем литературном наследии.

Эта книга, как известно, написана в логике последовательного овладения учеником основ актерского искусства, в логике обучения по элементам: сначала ты изучаешь один элемент, потом второй, третий и т. д. В итоге через сознательное овладение элементами актерской психотехники ты подбираешься к подсознанию. Известная формула: через сознательное — к подсознанию. Но Станиславский последнего периода, находясь в сложных и даже в конфликтных отношениях со своим помощником Н. В. Демидовым, одновременно испытывал на себе его влияние. А Демидов к тому времени уже созрел в мысли и проверил на своей педагогической практике, что подсознательное творчество ученика начинается в самом начале обучения, то есть, с первых шагов в школе. И вот Станиславский в последней шестнадцатой главе своей книги, вероятно, после бесед с Демидовым пишет, что ему хотелось бы дать ученику с первых шагов почувствовать вкус отдачи себя подсознанию.

Причем, Названов (наиболее вдумчивый ученик преподавателя Торцова) говорит, что он понимает особую важность этого «добавления» — добавления ко всему тому, что было сказано до этого. А ведь рассуждение Станиславского, в сущности, довольно-таки неожиданное. Пятнадцать глав было потрачено на скрупулезное овладение отдельными элементами актерского мастерства в строжайшей постепенности и последовательности. И вдруг — на тебе: можно, оказывается, начинать с конца. На этот пассаж невозможно не обратить внимания всем, кто так или иначе занимается изучением творческого наследия Демидова и кто пытается вникнуть в диалектику его творческих взаимоотношений со Станиславским.

Но сейчас речь не об этом. Речь о том, что Станиславский, который спокойно мог бы закончить книгу без этой вставки, без этого поворота мысли, отчего, может быть, эта книга была бы завершена как абсолютно целостная, рискнул сделать такое заявление на последних ее страницах. Это, конечно, урок творческой смелости великого театрального мыслителя, это урок свободного отношения к тому, что он писал до сих пор, к тому, как он думал до этого, или к «предрассудкам любимой мысли».

И вот, что хочется сказать. Если уж великий Станиславский был способен к поворотам на 180 градусов, то нам сам Бог велел не коснеть в своих постулатах, то и нам тоже следует быть свободными по отношению к нашим излюбленным истинам, к нашим догмам, которым мы поклоняемся, к нашим теоретическим рассуждениям (тем более, что они, честно говоря, не так уж один в один совпадают с реальной творческой практикой).

Конечно, надо верить в истины. Иначе мы оказываемся «без руля и ветрил». Но веря в истины, надо, мне кажется, более пристально сверять эти истины с нашей практикой. И не надо бояться отдаться каким-то сомнениям, даже если они «кощунственны». Поставлю, к примеру, такой «кощунственный» вопрос: продолжает ли «Его величество Актер» оставаться центром театральной вселенной? Или, может быть, Богом театра становится удачная режиссерская композиция: удачное сплетение ритмов, музыки, театральных приемов, хорошо организованные повороты театрального сюжета. Может, актер, действительно, только некая частичка режиссерского космоса? И тогда именно обучение режиссеров, а не актеров должно быть главной заботой в театральном вузе. Таких вопросов не надо бояться.

Поразмышляем и именно об обучении актеров. Верно ли мы их учим? Предположим, верно, но тогда почему мы пе умеем сделать крепким навык серьезного восприятия актером обстоятельств пьесы? Вот если бы актер уже не мог шагу ступить вне принятых воображением обстоятельств, если бы он мог так воспринимать обстоятельства, чтобы уже невозможен был откат в пустоту, в игру, в абстрактное существование. Тогда мы могли бы быть спокойны.

Но есть у нас не просто вопросы — есть настоящие творческие загадки, перед которыми мы пасуем. Само актерское творчество, сам актер, и сам ученик являются для нас зачастую загадочными существами, загадочными мирами, в которые трудно проникнуть.

С каким трудом, например, мы проникаем в мир души абитуриента. Мы не можем угадать свойства человеческого характера, которые позволили бы молодому человеку учиться. Отсюда — ошибки набора. Признаемся, что мы слабы в реальном ощущении творческой личности студента и в середине процесса. Наконец, мы не достаточно ясно представляем себе, кого мы выпускаем: каков диапазон возможностей обученного нами молодого актера (какого, простите, он амплуа).

Еще один важнейший вопрос, который, мне кажется, висит в воздухе: каково должно быть сочетание индивидуальности актера и образа, сколько в итоге должно быть в актерском создании Хлестакова и сколько себя, и с какой частотой должен колебаться этот удивительный маятник: я — он — я — он — я…?

Знаем ли мы хорошо идеи, которые нам оставил Михаил Чехов, насколько применимы к нам заветы этого гения? Или это гений, который обобщил свою практику только для последующих гениев? А может быть, все-таки его учение может быть реально применено в нашем педагогическом деле и может быть полезно не только конгениальному Юрскому, но и простым, нормальным ученикам?

А что такое очуждение но Брехту? В свое время на волне интереса к Брехту как к драматургу пытались мы в эту проблему вникнуть, по бросили… (для русской театральной школы это, мол, не годится… и прочие беспомощные аргументы выдвигались тогда в споре с теорией Брехта).

Крупный методический вопрос по наследию Станиславского — «беспредметные действия». Он считал их едва ли пе самым главным навыком ученика, который впоследствии, став актером, хотел бы работать «методом физических действий». Но в чем глубинная суть этого приема? Раньше мы воображаемый предмет употребляли для тренировки внимания. Потом возникло понятие «тренинг физических действий и ощущений», в котором стал превалировать тренинг ощущений. Но что все-таки имел в виду Станиславский, настаивая до последних своих дней на овладении беспредметными действиями?

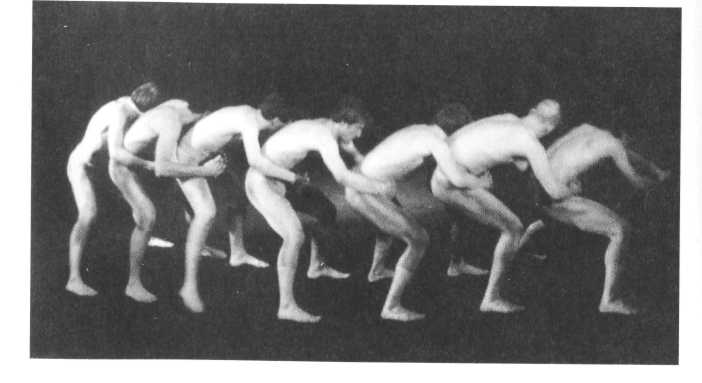

А физическая жизнь на сцене… Так ли она важна в общем потоке жизни героев пьесы, как нам кажется, и почему в таком случае, когда мы настаиваем на приоритете приема «физическое бытие», студенты порой раздражаются?

А насколько все-таки связаны между собой воображение и мысль, и, вообще, что такое «воображение» и «мысль»? Остаются ли практичными и убедительными известные «видения» или надо менять этот термин на что-то более сложное. Вообще, с воображением, мне кажется, много загадок. Что превалирует в актерском творчестве: «чувство-действие» (попробуем ввести такой симбиоз) или воображение, которое ведет за собой все остальные элементы мастерства актера? Или эти понятия должны рассматриваться всегда вместе?

А что такое молчание на сцене? А верно ли, что из правильного молчания естественно рождается текст? Раньше наши педагоги так говорили: если ты правильно молчишь, то правильно и скажешь. Однако бывает, что молчал актер хорошо, а стал говорить — фальшиво. Как-то по телевидению шел фильм. Играл там очень хороший артист Маковецкий. В одном из эпизодов молчал он замечательно, начал говорить — фальшь. Помню, в свое время были такого рода претензии даже к великому Смоктуновскому. Эфрос, посмотрев «Иванова», сказал: «В слове Смоктуновский не так силен, как в молчании». Раньше, кстати, на первом курсе института учили сперва только органично молчать. Было такое убеждение: первокурсник ие должен говорить ни слова, он должен, мол, еще заработать право говорить. Были даже специальные такие этюды — на «органическое молчание». А теперь мы считаем, что студент сразу может и говорить, и молчать — все это, мол, единый жизненный поток. Но иногда кажется: а, может, правильно было раньше? Уж больно они у нас плохо молчат…

Еще вопрос — место актерского тренинга в обучении, и не только в обучении, но и в практике театров. Нужен ли в театре актерский тренинг? Реально ли это? (При всем том, что мы, то есть наша мастерская, уже начали проводить педагогические опыты в некоторых профессиональных театрах…).

Другой вопрос: а что такое игра актера в большом зале! Практика актера в большом зале — это ведь особая вещь. Еще Станиславский заметил, что зрителям одиннадцатого ряда уже плохо видны лица актеров. И тогда лицо актера становится менее важным, чем текст или движение фигуры. А ведь это плохо. Давайте согласимся, что театральный зал более чем на 300 зрителей вообще неприспособлен для драматического искусства. А многие театры играют в залах на 700–800 зрителей. И мы еще хотим, чтобы в этом театре проводился актерский тренинг. Тренинг на что? На крик? Не смешно ли это?

Новый важный вопрос — каково сочетание трех подходов к материалу: от этюда, от разбора, от тренинга. Много лет мы прорабатываем ход к материалу от этюда. Все знают ход от разбора (действенный анализ). Нынче мы разрабатываем ход к материалу еще и от тренинга. Но каково сочетание этих трех подходов?

А вот целая серия вопросов по такому важному моменту этюдного метода, как переход к тексту. Учить текст или двигаться через все более подробное разбитие текста на куски? Есть ли опасность в раннем заучивании текста? Нужен ли в работе особый этан — «изучение текста»? Справедлива ли мысль о приоритете текста на русском театре («логоцентризм»)? Эта проблема представляется мне особенно важной.

Еще вопрос: границы творческой свободы студента. Должен ли он быть освобожден от принципиальных методических требований? Или, может быть, диапазон методических приемов должен быть расширен?

Другой вопрос: какой нужен сегодня актер в смысле образованности: напитанный какой культурой: какой театральной культурой, какой общей культурой, какой классической культурой, какой современной культурой? И где взять время на это напитыванье?

Много еще вопросов и много проблем. Например, проблемы психологии преподавания: мы и студенты. На старших курсах наши взаимоотношения принципиально меняются. Как нам себя вести в повой ситуации? А сколько лет надо учить актеров (четыре, как раньше, или пять, как теперь). А, может, надо испытать и стремительный трехлетний вариант? Или, скажем, письменные работы студентов — один из наших педагогических приемов. Хорошо это или плохо, полезно это или вредно? И десятки других вопросов.

Вопросы, вопросы, вопросы…

Что? Как? Почему?

Конечно, мы не живем все время в вопросах и сомнениях. В каждый конкретный рабочий период мы действуем уверенно, твердо верим в то, что делаем, но назавтра эти верования, бывает, и меняются.

РЕПЛИКИ

У Мандельштама есть замечательные строки:

Он опыт из лепета лепит И лепет из опыта пьет.

Разумеется, Осип Эмильевич написал это, имея в виду какие-то свои, глубоко личные ощущения процесса творчества. Однако это двустишье показалось вдруг очень похожим на нашу творческую практику.

Прекрасна в этом смысле первая строка. Действительно, наш опыт собирается из лепета, из наших творческих невнятиц, из смутных порывов, из импульсов, из наших интуитивных художественных устремлений. Так что Мандельштам справедливо называет все, что мы делаем, лепетом. Но лепет этот, тем не менее, складывается в какой-то опыт. Замечательна и вторая строчка: она означает для меня, что опыт, который у нас возникает в результате многолетней работы, еще вовсе не гарантирует, что мы на основании этого опыта можем сделать сразу что-то внятное, твердое, ясное, определенное. Оказывается, даже имея большой опыт, мы в очередной работе снова, во всяком случае, поначалу, начинаем лепетать — и «лепет из опыта пьет». Таким образом, по Мандельштаму, все творчество человека является неким лепетом, т. е. чисто интуитивным поиском, который, впрочем, связан и с осознанием опыта.

А как «поддерживают» строки Мандельштама идею этюдности в театральном творчестве? Да, мы должны, имея даже большой опыт, начинать делать сперва только этюды, наброски, эскизы, пробиваться к какому-то результату, к какой-то ясности своим поначалу очень неопределенным, несформулированным чувством.

Михаил Чехов задавал вопросы образу, а он ему отвечал. Так и режиссер должен задавать вопросы пьесе и ждать ответа. Она — живой партнер. Чувствую, например, как она обижается, сердится, когда ею долго не занимаешься или охладеваешь на какие-то дни. Она готова закрыться. Может быть, она обижается также, когда ее неподробно читаешь, а уже готов навязывать ей всякие «решения». Все-таки, нужно в пьесу снова и снова вчитываться, всматриваться, чтобы понять реальные (а, может быть, и тайные) намерения, ну, скажем, Карела Чапека…

А когда спектакль выпущен, то уже поздно. И так бывает порой стыдно перед автором, перед тем же Чапеком или перед Уильямом Гибсоном или перед Михаилом Себастианом… Думаешь, ведь я же волновался, плакал, читая впервые «Мать» или «Двое на качелях» или «Безымянную звезду». Отчего же зрители не испытывают сильных чувств?

* * *

А. В. Эфрос… Метод его работы — пересказ, пересказ устный и письменный. К сожалению, мы мало знаем об устных пересказах А.В. Никаких видео- или аудиозаписей не сохранилось. Мы знаем об этом только по отзывам, например, о его пересказе-проигрывании роли Феди Протасова. На наше счастье, письменные пересказы Эфроса остались и поражают своей подробностью и тщательностью. Дело даже не в содержании: можно, скажем, не соглашаться с его пересказом «Дяди Вани». Но главное то, что у Эфроса всегда есть пересказы, что их много, что он реально писал их и днями и ночами, что он так работал и таким образом, как он выражался, упорядочивал сознание. А нам не хватает воли и трудолюбия, опишем одну, другую сцену — и все. Слабо по сравнению с Эфросом.

Критики — очень важные люди. Они важны, когда поддерживают. И очень важны, когда ругают. Как режиссер я в свое время получил от критиков несколько жестких ударов, которые заставили меня думать и корректировать то, что делаю. Иногда спорят: должны ли критики представлять тех, кто их будет читать? Или их дело писать правду и передавать все, что они ощущают, не заботясь о том, как это будет воспринято? Мне кажется, что они имеют право писать, что думают. Но есть тут и ошибки. Если критик приходит на первый-второй спектакль, не дожидаясь, как советовал Немирович-Данченко, восьмого-десятого, он, на мой взгляд, совершает профессиональную ошибку. Развязный, оскорбительный тон, способный нокаутировать самолюбие актера или режиссера, если даже за словами правда, — это тоже ошибка. Или вот ошибки, которые, по-моему, допустила одна глубоко уважаемая мною серьезнейшая критикесса. Она посмотрела только треть моего «Гамлета» (в «Приюте комедианта»). Это была, мне кажется, ее первая ошибка. Все же «Гамлета» в театрах ставят не каждый день. А вдруг во втором или в третьем акте мелькнуло бы что-то путное? Дальше последовала еще одна ошибка: посмотрев всего лишь первый акт, критикесса небрежно отозвалась в своем журнале о нашем спектакле, как о пустом предприятии.

Всё-таки есть разница между «мышлением» и «воображением» во всяком случае, на начальном этапе изучения того и другого, в период обучения на I курсе. Разница вот в чем. Тут «мышление» имеет сперва простейший вид. Оно тут как бы без воображения, само по себе. Это так называемое «бормотание». Такое «мышление» вплотную примыкает к физическим действиям и ощущениям и, в сущности, поддерживает или даже иллюстрирует физическую жизнь. Например, студент стал пить чай и бормочет: «Ой!…Горячий!…». Или, вернувшись домой после работы, бормочет: «Помоюсь-ка я» (миниприказ самому себе). Это бормотание бывает полезно в упражнениях на память физических действий и ощущений.

Другое дело — мышление, которое находится в непрерывной связке с воображением среднего или большого круга жизненных обстоятельств. Такое мышление относится не к тому, что физически происходит здесь и сейчас, а к тому, что было, что «висит» над героями пьесы, или к тому, что должно еще произойти, что, может быть, назревает и чего они страшатся.

В учебнике по истории зарубежного театра прочел примерно такое: «Великий артист овладел всеми тайнами драматического искусства». Но, позвольте, нельзя овладеть всеми тайнами искусства. Это все равно, что овладеть всеми тайнами природы. Можно только приблизиться к этим тайнам, в лучшем случае прикоснуться к ним, но никак не «овладеть» ими. Точно так же, мне кажется, нельзя полностью овладеть педагогикой.

Мы относимся к критикам с почтением. Все рецензии на свои спектакли я знаю почти наизусть. Но и критики должны уважать наш процесс. По возможности смотреть спектакли не один раз. Кстати, В. Г. Белинский смотрел Мочалова в «Гамлете» восемь или девять раз и только после этого написал о гениальной игре актера. Причем, по его же свидетельству, были среди этих спектаклей и плохие. Вот я и думаю: а что если бы Белинский попал только на плохой спектакль и оставил бы нам суждение о вялом, бездарном Мочалове?.. Тем не менее: правда критиков — важнее всего. Наше дело — читать и анализировать их статьи, читать о себе не то, что хотелось бы, а нечто объективное.

Приходишь на спектакль в какой-нибудь вполне благополучный театр. Попадаешь, скажем, не на премьеру (на нее по каким-то причинам не выбрался), а на очередной спектакль. Посмотришь. После спектакля пойдешь за кулисы поблагодарить: «Спасибо, спасибо…». Объятья, поцелуи… Однако актеры заглядывают тебе в глаза, мол, скажите что-нибудь… И такая тоска в этом заглядывании…

В чем же дело?

Они не знают, хорошо или плохо сыграли. Они не знают, сохраняется ли (предположим, он был) смысл в спектакле, в ролях. Они не знают, растут их роли или нет?

Зрители похлопали и ушли. Но зрители есть зрители. А режиссер поставил спектакль и исчез. Исчезло «зеркало» (по Немировичу: режиссер — зеркало актера). Во что смотреться? В главного? Но ему некогда. Да и не везде по нынешним временам есть главные… Вот и заглядывают актеры в глаза появившемуся в зале хоть какому-то профессионалу.

Заброшенность актеров — проблема. А ведь среди них есть и совсем молодые, которым надо расти, за творческим ростом которых, по идее, кто-то должен постоянно наблюдать…

Второй спектакль «Доходное место»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Вопросы и еще раз вопросы

Вопросы и еще раз вопросы Милосердный Всевышний явно не приложил десницу Свою к созданию мегалитов Бретани, а случайность — на то и случайность, чтобы о ней можно было забыть. И все же: чего, собственно говоря, хотели пресловутые строители мегалитов? Что двигало ими?

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки 1. Какие черты (по Шпрангеру) присущи «эстетическому человеку»?2. Приложимо ли понятие «эстетического человека» к личности Ван Гога?3. Что привлекает Ван Гога в природе с эстетической точки зрения?4. Какое место (по Н. А. Дмитриевой) в личности Ван

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы 1. Каковы причины приспосабливания фольклора для детей?2. Почему первые собиратели не проводили распределение фольклора для детей по жанрам?3. С чего начался систематический сбор детского фольклора и его публикации? (Перечислить основные

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы 1. Когда появились колыбельные песни?2. Почему колыбельные песни часто сравнивают с заговорами?3. Для какой аудитории предназначались колыбельные песни?4. Почему их связывают с обрядовой религией?5. Какие основные классификации существуют? Какой

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы 1. Почему после колыбельных песен начинают исполнять потешки и пестушки?2. Почему пестушки играют особую роль в развитии ребенка?3. Что такое «поэзия пестования»?4. Каково содержание пестушек?5. Почему пестушки близки к заговорам?6. Чем пестушки

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы 1. Какой атрибутивный признак скороговорок определяет их особенность как жанра?2. Почему скороговорки и каламбуры относят к словесным играм?3. Почему в скороговорке используют звукопись, повторы, внутренние рифмы?4. Почему скороговорки считаются

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы 1. Когда и почему появились считалки?2. Как традиционно использовались считалки?3. Почему исследователи связывают их происхождение с обрядом?4. Как отразилась практическая (обрядовая) предназначенность считалок на их своеобразии?5. Чем жеребьевка

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы 1. Какое явление называют «детской сатирической прозой»?2. Почему современные исследователи считают необходимым выделить дразнилки в отдельные формы? Какой признак можно считать общим?3. Когда и почему дразнилки выделились из взрослого

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы 1. Покажите механизм действия сечек.2. Объясните различие между сечкой и считалкой.3. Каково происхождение сечек?4. Каковы особенности сечек?5. В чем заключается методика организации игры?6. Особенности и функциональное предназначение

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы 1. Что входит в понятие «обрядовый фольклор»?2. Кто первым определил «детский народный календарь» как самостоятельный раздел детского фольклора?3. Каковы основные особенности «детского народного календаря»?4. Какие жанры стали составляющей