Глава 4. Мифологема начало в позднем авангарде

Глава 4. Мифологема начало в позднем авангарде

Известно, что понятия «начало» и «конец» в архаической системе представлений о мире имеют первостепенное значение. Тройственным союзом «начал», «концов» и «целого» определяются центральные зоны логической семантики русского языка, русской культуры, как традиционной, так и профессиональной[109]. Цикличность времени в мифологическом сознании предполагает тесную взаимосвязь «начал» и «концов» вплоть до их полного сближения: «начала» и «концы» прорастают друг в друге, бесконечно возвращаясь на круги своя. Диалог «концов» и «начал» обретает особую остроту в ситуациях смены культурной парадигмы, когда сквозь толщу традиции начинает парадоксальным образом проступать первооснова (культуры, личности, мироздания). В этой связи трудно не вспомнить знаменитую книгу Льва Шестова «Начала и концы»[110], проникнутую духом антиномичности, который отразил эпоху. В авангарде острота этого диалога приобретает еще более выраженный характер: адепты «горячей» культуры с ее пафосом линейного времени и быстрой смены ориентиров в своих поисках нового обращались к древнему – глубинным слоям культурной памяти, восходящим к культуре «холодной», отмеченной статичностью и цикличной повторяемостью явлений. Такое парадоксальное совмещение усилило диалог «начал» и «концов», укрепило первозданность этого противостояния.

В этой книге уже говорилось о том, что авангард есть культура инициации par excellence. В коде инициальных формул читаются такие фундаментальные категории поэтики авангарда, как «сдвиг», который можно уподобить самому акту инициации как кризису перерождения. В этом же ряду можно рассмотреть и «остранение» (как одну из форм инициации), «орнаментализм» (состояние медитации, медитативная синтагматика, сопутствующая акту инициации)[111]. Однако на более глубинном уровне авангард как культура инициации раскрывается именно в мифологеме начало.

Идеей «начала» любой авангард проникнут по определению (avan = ‘предшествующий’ во французском, откуда это слово заимствовано в русском, а также в английском языках). Начало как молодость мира, как отрицание традиции определяет поэтическую стратегию авангарда, которая впоследствии стала одной из базовых категорий тоталитарной идеологии[112], залог ее оптимизма: не только будущее, но и настоящее в Стране Советов лучится «начальностью», и «…потому… у нас / каждый молод сейчас / в нашей юной, прекрасной стране». Однако авангард 1910–1920-х годов заложил в понятие «начало» особенно напряженный смысл – смысл ритуала. То, что характеризует авангард как начало – «нулевая точка письма» как принцип поэтики, а также вытекающие из этого принципа примитивы различных видов, лежащий вне или до культуры язык (язык Богов, детский «неокультуренный» язык), – все это несет в себе сгущенную энергетику Слова-Дела. В ней, этой энергии, спрессовался трудный путь восхождения к истокам. В функции Слова может выступать и художественное изображение.

В русском авангарде прикосновение к первоосновам имеет отношение к опыту позднего символизма, с которым здесь установилась связь неоднозначного преемства[113]. Достаточно вспомнить фольклорно-мифологические «начала» Вячеслава Иванова. В отличие от анфиладного вглядывания в «начала» у символистов, волнообразного касания их, когда значение имеет само движение, – в авангарде «начало» носит иной, циклический характер. Оно не предполагает развития и не опосредовано концом. Это начало-манифест, то бесконечное начало, отмеченное абсолютом императива и незыблемости, которая была так привлекательна для архаического сознания.

Начальный период исторического авангарда, период, обозначенный «Черным квадратом» Малевича, «Башней» Татлина и живописными «Пророслями» Филонова, жил законами мифа. К нему можно отнести слова, которыми Мирча Элиаде, известный исследователь мифологического сознания, характеризует свойство архаического мышления: «Чтобы излечиться от действия Времени, нужно „возвратиться назад“ и дойти до „начал Мира“»[114]. Подобная ритуальная битва со Временем – линейным временем профанного бытия – составляет содержание народных заговоров, чья синтактика построена, как правило, на принципе редукции: от большего к минимальному, к обнулению и нейтрализации семантических и синтаксических смыслов.

Однако по мере проживания этого возвращенного «начала» авангард изменяется. Меняется и само «начало». Особенный интерес в отношении данной мифологемы представляет как раз не исторический авангард 10-х годов, а поздний авангард – авангард «на излете». Разумеется, понятием «конца» – в данном случае в смысле линейного времени, то есть протяженности авангарда в истории – следует оперировать с оговорками. Многие нити судьбы авангарда в различных его манифестациях были насильственно оборваны социальными обстоятельствами, другие угасли сами по себе. Однако речь идет не о них. Под авангардом «на излете» мы имеем в виду сложный конгломерат явлений, вобравший в себя по принципу антитезы свойства поэтики и идеологии исторического авангарда, с которым авангард поздний вступил в отношения согласия-противоборствования, любви-ненависти, присвоения-отталкивания. Имеется в виду период конца 20-х – начала 30-х годов – того времени, когда основные формулы и декларации авангарда предстали перед самими участниками процесса в несколько ином свете[115]. Этот конечный этап – как конечный этап любой художественной формации – взывает к тому, чтобы заново пережить собственные «начала» и на этом фундаменте возвести новое метатекстуальное образование, родственное, но не тождественное исходному. Если на первом этапе с точки зрения архаического сознания доминировала модель уничтожения Времени и нового воссоздания Мира, то теперь вес приобретает память. Именно память выступает средством возвращения к «началам». При всем сходстве понятий (идея «начала» доминирует как в раннем, так и в позднем авангарде), решительным образом разнятся акценты: в первом случае доминирует борьба со временем, во втором – воспоминание. Тем самым смысл мифологемы «начала» в позднем авангарде трансформируется. Она становится теперь функциональным выражением «конца», то есть победы Времени над Миром.

В изобразительном искусстве идея «начальности» прослеживается в любой редукции формы, будь то «Черный квадрат» или иное проявление минимализма в живописи, сведение архитектурного объема к чисто геометрическому телу или скульптурной массы к ее конструктивной основе (спираль «Башни III Интернационала»). К тому же принципу редукции можно отнести и прием обнажения фактуры в живописи, введение в состав произведения доживописной (участки незагрунтованного и/или незаписанного холста и т. п.) или внеживописной зоны как пограничного предсостояния (буквы и надписи в изобразительном пространстве картины). В стилевом выражении «начало» может быть обозначено и выбором языка примитива, цитат из африканского искусства или первобытной скульптуры как «начала» культуры. В целом «начало» в изобразительном авангарде начального этапа представляется малоспецифичным, обнаруживая соответствия или пересечения с областью авангардного слова – поэзии и прозы, выступая с ним в едином блоке поэтических приемов и стратегий.

В позднем авангарде возникает иная картина: проясненные воспоминанием, «начала» порождают новое качество художественного переживания, и наиболее ярко это проявляется в сфере визуального. Мы остановимся на двух примерах – скульптуре Константина Бранкузи и живописи Казимира Малевича. Основания для данного сравнения не лежат в плоскости художественной материи. Они – в наличии в искусстве этих мастеров значимого мифопоэтического компонента. Хотя их творческие кредо разнятся во всем, тем показательнее представляется сходство в главном – в приверженности духовной атмосфере эпохи, проникнутой мифом, и мифу, отпечатавшемуся в их искусстве.

Искусство К. Бранкузи – это пример прочтения поздних «начал» авангарда в ключе космологии. Обращение к первобытным, доцивилизационным пластам человеческой истории было свойственно многим европейским мастерам пластики XX века. Она, в частности, характеризует творчество английского скульптора Генри Мура. Однако именно у Бранкузи отчетливо проявилась тема мифологического «начала», которая стала доминантой всего творчества художника.

Иконография скульптуры Бранкузи выявляет отчетливое тяготение к теме первоначал Мира. Круг мотивов, чаще всего напрямую обозначенных в названиях произведений, включает в себя как отвлеченные понятия, сопряженные с рассматриваемой мифологемой («Начало мира»), так и понятия, в которых начало персонифицировано («Прометей», «Адам и Ева»). Большинство тем несет в себе идею «начала» в завуалированном виде. Так, смыслом первоосновы наделен весь комплекс солярной символики. Свет, Солнце и сопутствующие им солярные символы и мифологические персонажи, такие как Петух, Жар-Птица, Птица, несомненно, правят бал в круговерти образов этого родоначальника авангарда в европейской скульптуре. Саму приверженность мастера теме света, а также то, как ее следует понимать именно в коде мифологии, в контексте поэтики начал, очевидно, можно связать с традициями балканского региона. Несмотря на многие годы, проведенные мастером в Париже, Бранкузи был предан Балканам в силу своего румынского происхождения. Тайным свидетельством его преданности своему genius loci, перебродившему в котле европейского авангарда, стала насыщенность его творчества специфической мифопоэтикой. Мотив света и его архаическая символика у Бранкузи опирается на ту линию развития балканских народов, которую принято называть альтернативным христианством, воплотившимся в дуалистических народно-еретических верованиях типа манихейства и богомильства, и которая восходит к древней гностической традиции. Именно последняя обусловила значимость солярной символик и, ибо свет для гностиков означал начало мира, эманацию духа, и в нем – свете – выразилась дораздельная тождественность всех вещей, проникнутая высочайшей софийностью[116]. Тема света для Бранкузи – это не поэтический троп, а скорее дань архаизированным пластам регионального – балканского – миропонимания, к которому мастер тяготел всем своим существом. Природный мифопоэтизм Балкан как культурного пространства, сохранившего живую связь с древностью, попал в унисон с мифотворческой поэтикой авангарда, ее скрытыми ритуальными смыслами, особенно на поздних этапах развития этой художественной формации.

Илл. 67. К. Бранкузи. Портрет мадемуазель Погань. 1913. Бронза. Музей современного искусства, Нью Йорк.

Илл. 68. К. Бранкузи. Начало мира. 1924. Полированная бронза. Национальный музей современного искусства, Париж.

В не меньшей мере, чем свет, значением изначальности проникнут круг мотивов эротического характера[117]. В различных регистрах мифотворческого остранения Бранкузи иногда до брутальности открыто разрабатывает мотивы, связанные с фаллической символикой: «Принцесса Х» (натуралистичность этой скульптуры вызвала в свое время скандал на выставке в Париже[118]), «Леда» (тема прорастания семени), «Портрет мадемуазель Погань» (композиция повторяет мотив фаллоса в сочетании с мотивом солнца в форме утрированно больших глаз) [илл. 67]. Эротическая острота этой темы в более отвлеченном плане соотносима с кругом мотивов традиционной космологии в серии «Начало мира», представленной у скульптора в форме яйца. Мировое Яйцо как тема самозарождения жизни, как начало начал, как axis mundi, положено и в основу ряда женских портретов мастера, а также визуализации мифологических персонажей и категорий [илл. 68]. Таким образом, эротика выступает у Бранкузи в форме идеи первоначальности, будь то начало и ось мира как Мировое Яйцо или отголосок языческих верований, связанных с культом детородного органа.

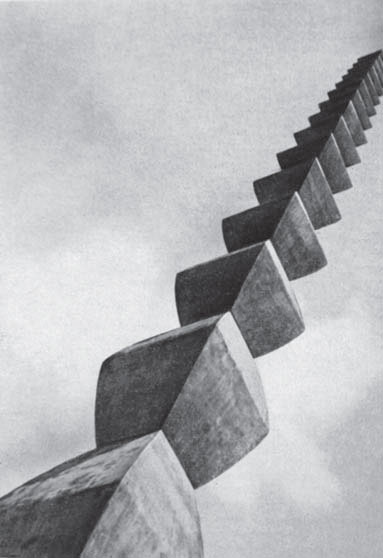

Помимо пластического и иконографического обозначения мотива «начала», Бранкузи разрабатывает и его отвлеченную, метафизическую версию. Последняя нашла выражение в наиболее духовно-просветленном произведении мастера – в его «Бесконечной колонне» в Тыргу-Жиу [илл. 69]. «Бесконечная колонна» 1937 года – один из элементов обширного мемориального комплекса в маленьком городке на юге Румынии – завершает длинную серию колонн, первые реплики которой возникли еще в молодые годы скульптора[119]. Это произведение несет в себе драматизм позднего авангарда, основанный на противоречивом единстве двух граней мотива – хрупкости «начала» и необратимости его «конца» – ностальгического воспоминания. Эта врезка авангарда в эпоху совсем другой поэтики выглядит как памятник, как мемориальный знак самой идеи изначальности, как авторефлексия авангарда.

Илл. 69. К. Бранкузи. Бесконечна колонна. Чугун/сталь. 1937. Тыргу-Жиу (Румыния).

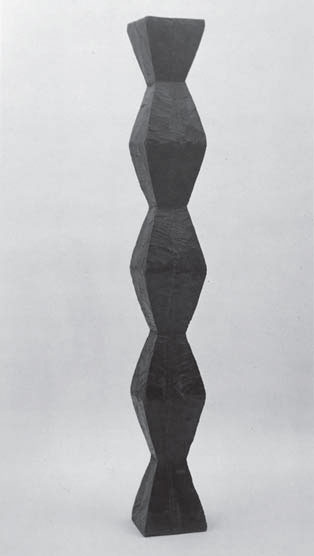

Замысел серии «Колонна» возник у Бранкузи еще около 1918 года, когда скульптор создал вертикальную композицию из дерева, составленную из равновеликих призматических объемов[120] [илл. 70]. В этой ранней версии «Бесконечной колонны» осуществлен один из первых прорывов к «чистой» форме: ее «бесконечность» и атектоничность – революционный шаг в европейской скульптуре. Однако при всей отвлеченности замысла это произведение насыщено смыслами, далекими от формального схематизма. В образной ткани «Бесконечной колонны» 1918 года бьется пульс живого человеческого присутствия: грубоватая обработка блоков несет на себе след руки, а последовательная развернутость элементов вдоль вертикальной оси создает иллюзию легкого спирального кружения, своего рода танцевального ритма. Сама конструктивная идея колонны представляет собой цитату из народной архитектуры (резные столбцы крылечек сельских жилищ в Румынии), но при этом колонна полна состояния медитативной сосредоточенности, отвлечена от своего бытового прообраза.

В литературе о Бранкузи существует традиция, относящая его ритмизированные формы к медитативной практике восточных культур. В частности, его Колонну сравнивали с индийскими ступами[121]. При всей убедительности типологического родства такого рода хотелось бы отметить, что не только на Востоке, но и в западно-европейской культуре можно найти типы визуализаций, в которых медитативная функция доминирует. К ним, в частности, относится народный орнамент и различного рода регулярные структуры орнаментального типа. Балканы, где Восток и Запад соприкоснулись географически и ментально, особенную склонность в искусстве обнаруживают именно по отношению к орнаменту. Целые блоки балканской художественной культуры – не только народной, но и профессиональной – можно понять сквозь призму орнаментального мышления[122]. Именно орнаментальной структуре, упорядоченной неограниченным повтором одинаковых элементов, уподоблена колонна, изолированная от архитектурного контекста и потому не реализующая свою родовую функцию как элемента опорной конструкции. Метафизичность этой колонны наделяет ее значением магического предмета. Ритуализованность формы, ее размещенность в пространстве смыслов «слово (=изображение) – дело», особенно ощутима еще и потому, что дерево, из которого она изготовлена, хранит в себе след тела – руки мастера. Рукотворность и медитативная отрешенность скульптуры открывает взору зрителя те глубины изначальности, подлинности, к которым мастер прикоснулся очень органично. Колонна как живой росток начала полна энергии первооткрытия.

Илл. 70. К. Бранкузи. Бесконечная колонна. 1918. Дерево. Музей современного искусства, Нью Йорк.

Совсем иными «началами» проникнута «Бесконечная колонна» 1937 года. По своей конструктивной сути этот монумент представляет собой героизированную версию раннего прототипа. Однако различия значительны: вместо первоначальных трех призм их теперь 15, и это принципиально меняет пропорции; дерево сменилось латунированным чугуном, сообщающим объекту суровость и отчужденность, а пафос бесконечности повтора устремленных ввысь элементов сменил здесь свойственную ранней скульптуре тактильность и камерность. Можно сказать, что если ранняя версия вызывает ощущение одомашненного мистицизма, то поздняя колонна – непостижимой трансцендентности. В чеканном ритме нанизанных на единую ось геометрических объемов содержится идея бесконечного движения ввысь как неодолимого закона духа, как верховной силы. Происходит избавление от линейного времени посредством возвышения до времени сакрального, кругового. Однако если «Бесконечная колонна» 1918 года есть своего рода инструмент по смене регистра существования, повышения его духовного статуса, то в монументе 1937 года сакральное действо отчуждено от предметности и заключено в рамку жанра. Это уже больше знак культуры, нежели ритуал, культурная ретроспекция, нежели Дело.

Несмотря на всю свою астральность и утопические коннотации, порождаемые устремленностью в небеса, Колонна в Тыргу-Жиу все же очень классична: она обладает масштабной соизмеримостью с человеческой фигурой. Это достигнуто и скрытым в ее пропорциях числом золотого сечения (отношения между высотой и гранями призм), и гармонической соотнесенностью с окружающим пейзажем. Экстатичность, содержащаяся в бесконечности ритма, как бы взнуздана и подчинена памяти о лежащем в ее генезисе «начале».

Илл. 71. И. Леонидов. Рисунки пирамид. Конкурсный проект Дворца культуры Пролетарского района. 1930.

Своеобразная классицистичность «Бесконечной колонны» в Тыргу-Жиу вызывает ассоциации с поздними опытами архитектора И. Леонидова, одного из главных преобразователей советского общества 1920-х годов. Лапидарная функциональность и окрыленная динамичность его проектов 1920-х годов к началу следующего десятилетия сменяется поисками основополагающих, изначальных форм в истории архитектуры. Леонидов обрел свою изначальность в египетских пирамидах[123] [илл. 71]. Сохранились и архитектурные грезы мастера – расписные доски, рисунки и акварели с изображением пирамид. Призматические объемы даны в сильных ракурсах, которые обусловлены точкой зрения снизу вверх и предельным приближением. От этого боковые грани в энергичном изгибе приобретают вид взметнувшихся вверх по эллипсоиде волн. Облик пирамид меняется у Леонидова до неузнаваемости: из монолитных глыб они превращаются в бесплотный вымпел, пронзающий небесную твердь[124].

Смысл обращения И. Леонидова к древнему наследию цивилизации лежит в русле обращения позднего авангарда к утопическому поиску первооснов. Именно в роли такой первоосновы выступила в данном случае древнеегипетская архитектура. Мифопоэтизм сознания Леонидова, чьей настольной книгой всю жизнь оставалось сочинение Кампанеллы «Город Солнца», заставлял его вглядываться в будущее, обращенное назад, к истокам. В этом ретроспективном характере отношения к «началам» как давно прошедшему прошлому со стороны художника, обладавшего серьезным опытом встречи с началом, обращенным в будущее, каковым была отмечена заря авангардной эры в России, улавливается глубинное сходство с «Бесконечной колонной» 1937 года К. Бранкузи. Стиль эпохи, опускающий занавес, окрасил мифологему «начало» в мемориальные тона. Монументальный утопизм пирамиды под стать раннему сталинскому классицизму конца 20-х годов, еще во многом опирающемуся на авангардную школу, но уже тяготеющему к духу статичной тотальности, которая пришла на смену динамичности и порыву. Интересно, что пирамиды И. Леонидова еще сочетают в себе оба эти начала, означивая собой исторический полустанок.

Однако тяжеловесная поступь грядущего диктата встретила в позднем авангарде и другую реакцию – игровое преображение собственного пространства, иронию и самоиронию, карнавальность. Концы великих исторических стилей отмечены маньеризмом, закаты литературных жанров – пародией. Осмеять, чтобы освободиться от оков текущего времени, обрести новую жизнь, отряхнуть прах стереотипов и покутить на пустыре – таковы ритуальные основы смеха обэриутов. Парадоксальные пространства Д. Хармса кишат именами классиков: здесь падающие со стульев Пушкины, спотыкающиеся Гоголи и праздно шатающиеся Жуковские. Повесть Хармса «Старуха» (1939) во многом основана на пародировании «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского[125]. Это остранение традиции на этапе позднего авангарда (большинство текстов Хармса создано в начале 1930-х годов) содержит в себе элемент и самых изначальных принципов авангарда, несет в себе заряд автопародирования, но при этом обнажает отнюдь не пародийную риторику эпохи, о чем речь пойдет в главе «„Пустое место“ у Хармса» настоящей книги. Внутренняя близость к подобному типу самоостранения ради сохранения верности собственным началам демонстрирует Казимир Малевич на позднем этапе своего творческого пути.

Поздние «начала» Малевича относятся к периоду, наступившему после его возвращения в Россию из Берлина в 1927 году. В эту исполненную интенсивной деятельности пору его жизни возникают полотна крестьянского цикла, «белые лица», а также портреты. Еще задолго до конца 1920-х годов Малевич в качестве подписи начинает ставить на ряде полотен маленький черный квадратик в рамке. Такой способ означивания «своего», знак идентификации, восходит к древнейшим временам дописьменной культуры, когда возникали символы собственности, о чем мы уже имели возможность поговорить в главе, посвященной имени художника. Но сейчас речь о другом. С момента создания «Черного квадрата» 1914–1915 годов это произведение стало символом не только начала супрематизма, но и в значительной мере – символом смены художественной парадигмы, истоком и знаменем новизны. По свидетельству А. С. Шатских, «вначале термин „супрематизм“… означал высшую стадию развития живописи, в которой идея цвета доминировала»[126]. Аналогичным образом трактовался термин и Н. И. Харджиевым – как доминирование цвета над формой. Однако в названии живописного открытия автора звучит сдвоенная семантика (лат supra– как существующий до, прежде, и «supremus» как предельный, верховный, предсмертный). Именно из латинского supremus выводит происхождение термина Маркаде, что, хотя и вызвало резкую критику со стороны Н. И. Харджиева[127], нельзя сбрасывать со счетов. Используя квадрат как личный знак, Малевич не столько маркирует авангардные «начала» как «венец и предел» развития истории искусства, сколько идентифицирует себя с ними, с эпохой собственного манифеста.

Самоидентификация Малевича становится все более очевидной по мере приближения к концу творчества и к моменту вступления в тот период, когда определение собственного «я» становится центральной задачей. В конце 1920-х – начале 1930-х годов происходит знаменательная кульминация этого процесса: «я» мастера, равно как и тождественное ему авангардное «начало», подвергаются своего рода вторичной инициации, ставя под вопрос факт достоверности своего существования. Малевич постепенно отделяет от себя свое «Эго-начало», заслоняя его маской, а сдвоенная семантика «начало/конец» проступает с особенной очевидностью.

Илл. 72. К. Малевич. Торс. 1928–1932. Холст, масло. ГРМ.

Так возникает игра со временем – мастер прячется за маской хронологической и автобиографической, потому что речь идет не о мифологическом времени, а о мифологизации собственной творческой биографии. Известно, что в поздний период творчества мастер обратился к намеренной мистификации. На полотнах крестьянского цикла он ставит ложную дату создания картин, пытаясь представить эту серию произведений как одновременную своему раннему крестьянскому циклу досупрематического периода[128]. Факты автомистификации – не редкость в истории художественной культуры. Однако применительно к Малевичу – человеку неигрового склада – такая ситуация кажется странной. Какими бы убедительными ни казались версии социально-бытового плана, не следует отбрасывать и более идеальную возможность: намеренно ложными датировками мастер производит ритуал возвращения во времени, замыкания цикла, слияния конца с началом жизни, со своей молодостью, с тем, что лежало в пласте предначального этапа становления художественной индивидуальности. Можно предположить, что художник делал это не из праздной прихоти, а для восполнения того «начала» – «началом» этим, «началом» как знаком «конца». Восполнение могло принимать вид почти тавтологии: отсюда авторские реплики «Черного квадрата» (в частности, «Черный квадрат» 1929 года). Однако чаще всего это восполнение принимало облик разнообразных Я-начал. И дело не ограничилось лишь подтасовкой дат. Ярким примером другого рода личин является портретная серия художника.

Илл. 73. К. Малевич. Портрет жены художника. 1933. Холст, масло. ГРМ

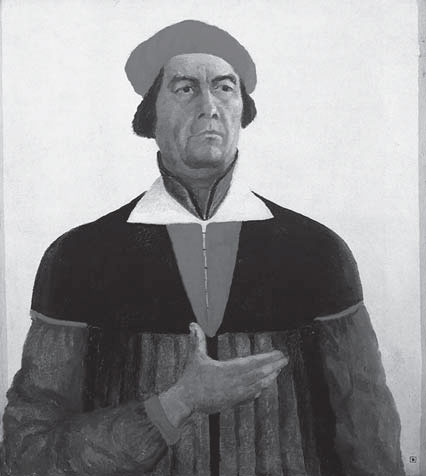

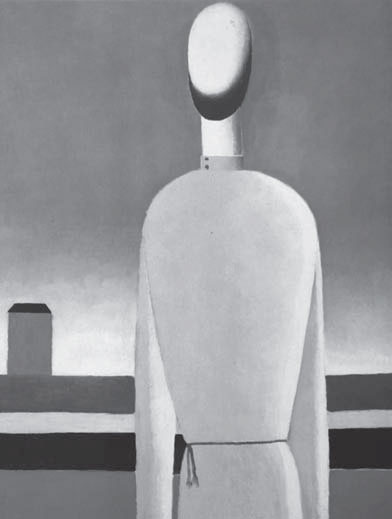

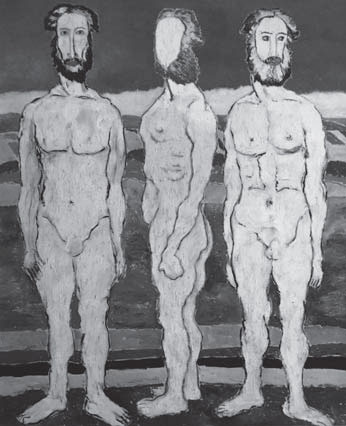

В серию портретов позднего Малевича входят условно-супрематические изображения людей, а также портреты с моделированной карнацией. К числу первых можно отнести «Женский портрет» и «Торс» 1928–1932 гг. [илл. 72]. Последний интересен своим подзаголовком – «Прообраз нового образца», в котором имплицирована тавтология: «новизна нового» или «начальное начало». Однако больший интерес с точки зрения интересующего нас вопроса представляет как раз вторая группа. К ней можно отнести «Портрет жены художника» (1933), «Мужской портрет» (предположительно Н. Н. Пунин), «Автопортрет» (1933) [илл. 73, 25]. В этой группе портретов моделированы голова и руки, а одежда и торс попадают, как правило, в зону супрематического воспоминания. Исключение составляют написанный в духе салонного соцреализма «Портрет В. А. Павлова» (1933), «Портрет дочери художника Уны» (1934), а также «Тройной портрет» (1933) [илл. 74]. Последний особенно необычен для Малевича: напряженная вибрация мазка, тревожные взгляды, направленные за пределы полотна, срезанная кадрировка композиции – все это в целом напоминает атмосферу итальянского маньеризма.

Историческая «цитатность» портретов еще явственнее проступает в «Портрете жены художника» и портрете Н. Н. Пунина. Трехчетвертной разворот туловища, изображение головы в профиль, сочетание плоскостности в трактовке одежды с трехмерностью головы, а также маркированность жеста – все это заставляет вспомнить эпоху итальянского кватроченто. В аналогичном ключе написан и трехчетвертной автопортрет Малевича (1933) [илл. 75]. Выбор исторической эпохи в данном случае, несомненно, определен мифологикой «начала»: здесь и примитив, и истоки Возрождения, нового времени и т. п. Маньеристичность «Тройного портрета» содержит двойственность: элементы супрематизма в сочетании с предвозрожденческой стилистикой создают тот смысл антиномического финального «начала», который разрушает стереотип жанра, ибо объектом портретирования является стиль. Помещенный в рамку цитации, стиль – вслед за самой фигуративной формой – абстрагируется по тому же принципу, по которому абстрагировался супрематический объект. Не возврат к фигурации и не развертывание программы «Черного квадрата» (хотя и то, и другое вместе), а мифологическая гибель первоначал, сопровождающаяся рождением визуального метатекста с неограниченными возможностями внутреннего роста. «Концы» и «начала» в портретной серии позднего Малевича сплелись в неразрывное целое.

Илл. 74. К. Малевич. Тройной портрет. 1933. Холст, масло. ГРМ

Илл. 75. К. Малевич. Автопортрет. 1933. Холст, масло. ГРМ.

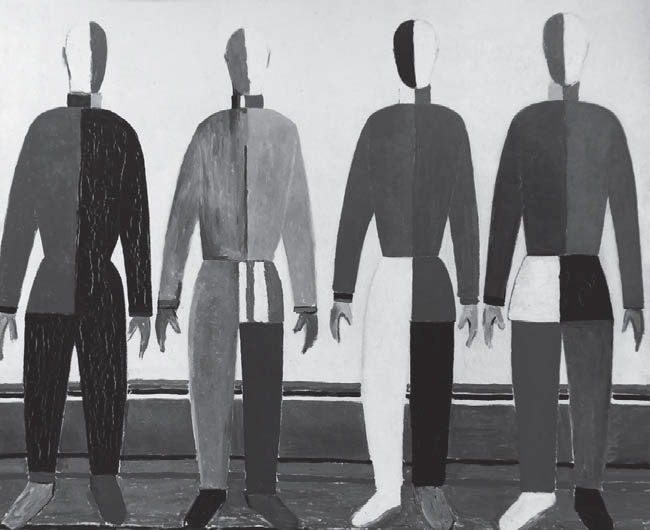

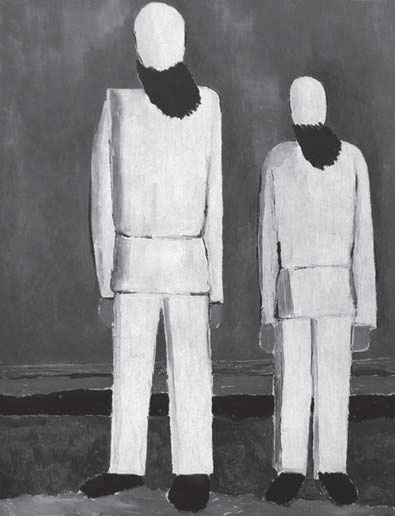

Однако еще более красноречивыми с точки зрения мифологемы «начало» представляются антипортреты мастера, так называемые «белые лица» Малевича. Этим формальным признаком – изображением фигур с лишенными черт лица головами – объединены произведения, решающие различные художественные задачи. Здесь и «Спортсмены» – супрематические мишени с чеканным ритмом цветовых чередований, и «Сложное предчувствие. Торс в желтой рубашке» с полнозвучием контрастного колорита и точечной округлостью объемов, и «Две мужские фигуры» (все – 1928–1932), написанные открытым мазком, с мрачной экспрессией пастозного фона и черными бородами, будто от порыва предгрозового ветра колыхнувшимися в сторону [илл. 76, 77, 78]. В интерпретации этих безлицых анонимов, тревожного земного ветра, ворвавшегося в космическую невесомость супремуса, растрепанных силуэтов («Купальщики», 1938–1932 [илл. 79]), обратившихся в бегство прежде монолитных и неподвижных истуканов («Бегущий человек», рисунок 1933) трудно не учитывать предощущения мрачных в социальном отношении времен, надвигавшихся в ту пору на Россию [илл. 80].

Илл. 76. К. Малевич. Спортсмены. 1928–1932. Холст, масло. ГРМ.

Эти соображения напрашиваются сразу. Тем не менее едва ли следует ограничиваться только ими. С точки зрения ортодоксального супрематизма вещи типа «Две мужские фигуры», «Купальщики», «Бегущий человек» представляют существенное отклонение от генерального курса, своего рода ересь по отношению к родоначалию направления. Такое «неправильное» художественное пространство деформировано в соответствии с установкой авангарда на сдвиг, на остранение в терминологическом значении этих слов. Все, что выступает здесь как формальное, а также лежащее за ним сущностное отрицание первоначальных принципов супрематической живописи – случайность и дробность вместо космичности и абсолюта, психологическая экспрессивность вместо энергетики чистой формы, традиционная живописность вместо внеэстетического как до предела открытого способа живописного высказывания – есть по сути дела новый, преображенный остранением по отношению к самому себе супрематизм. Подобная деструкция – тоже начало, но начало, выстраивающее себя на ином, самоописывающем, метауровне. Это остраненное, маскарадное, но никак не ложное начало. Это начало, говорящее на языке конца, и его достоверность – в собственном разрушении.

Илл. 77. К. Малевич. Сложное предчувствие. Торс в желтой рубашке. 1928–1932. Холст, масло. ГРМ.

Илл. 78. К. Малевич. Две мужские фигуры. 1928–1932. Холст, масло. ГРМ.

Илл. 79. К. Малевич. Купальщики. 1928–1932. Бумага, графитный карандаш. ГРМ

Илл. 80. К. Малевич. Бегущий человек. 1932–1934. Холст, масло. Национальный музей современного искусства. Париж.

Первичное Эго-начало Малевича, вобравшее в себя всю героику авангардных начал, подвергает собственный статус сомнению, деформации, то есть испытанию-инициации. Народившееся новое, исполненное парадоксов, финальное начало утверждает двойственную позицию авангардного художника: как культурного героя и демиурга одновременно. Второе принадлежит романтической традиции и характерно для европейского эстетизма в целом. Что же касается первого – оно целиком предопределено внутренней близостью авангарда 1910–1920-х годов архаическому типу сознания, ритуализированностью художественного акта, мифопоэтизмом пространства, в котором оно существует. Центральное место в этом пространстве занимает мифологема «начало». Ею открывается и ею завершается цикл авангардных трансформаций. Вторичное переживание своих «начал» как конца не только составляет парадокс позднего авангарда, но и стимулирует высочайшие творческие взлеты его адептов – мастеров и слова, и изображения. Мифологема «начало» в позднем авангарде показывает, как слово и изображение обнаруживают аналогии в переходные периоды культуры, своей антиномичностью отражая суть эпохи.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 9 НАЧАЛО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

Глава 9 НАЧАЛО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА Образование империй не устранило противоречий экономики бронзового века. Напротив, если сначала удавалось сохранить господство над требуемыми ресурсами, то во 2-м тысячелетии до н. э. соперничество между империями привело к более

Глава 1. Начало

Глава 1. Начало Едут в поезде Рабинович и китаец. Рабинович спрашивает: – Простите, вы еврей? – Нет, я китаец. – Нет, все ж-таки вы еврей, чего вы стесняетесь? – Да нет, уверяю вас, я китаец! И так два часа. Наконец китайцу надоедает этот разговор, и он говорит: – Отвяжитесь!

Глава 15. В авангарде

Глава 15. В авангарде Он был немножко сумасшедшим. Канадец Гленн Гульд (1932—1982) привлекал внимание в равной степени причудливым поведением и великолепной игрой. Стандартным фортепианным стульчикам он предпочитал самый обыкновенный стул — низкий, ветхий и расшатанный.

Глава V Начало кооперативного движения

Глава V Начало кооперативного движения Наши ворота украсились огромной вывеской, искусно написанной местным каллиграфом. Контору можно было считать открытой. Горожане не ожидали от нас такой прыти, но еще больший шок, должно быть, вызвала наша телеграмма об открытии

Глава 2-я. НАЧАЛО

Глава 2-я. НАЧАЛО Hardware или software? Ты хочешь написать повесть. С чего начнешь? Определимся сразу, что не будем заниматься техническими вопросами. Компьютерный редактор текста, без сомнения, очень полезная штука – упрощает редактирование и печать. Оказывается,

Гипотеза о позднем постмодернизме

Гипотеза о позднем постмодернизме «Чисто хронологически русский постмодернизм может быть разбит на три этапа — доперестроечный (советский), перестроечный и постперестроечный»[719], — считает М. Берг. «В развитии постмодернизма в русской литературе можно выделить три

Глава 2. К проблеме доизобразительного в живописи (мифологема луч-рука в изображении и слове)

Глава 2. К проблеме доизобразительного в живописи (мифологема луч-рука в изображении и слове) В своих исследованиях генезиса античной литературы О. М. Фрейденберг особое внимание уделяет понятию «вещь»[89]. Вещь в системе размышлений ученого является категорией,

Глава 3. Рукописное в авангарде

Глава 3. Рукописное в авангарде К проблеме доизобразительного в живописи в аспекте архаических представлений, в частности ритуально-мифологического осмысления руки, непосредственно примыкает и проблема рукописного слова в составе изображения. Последнее – феномен

Глава 2. Инсектный код и абсурд в авангарде

Глава 2. Инсектный код и абсурд в авангарде В ряду мотивов, интегрирующих вербальное и визуальное начало в авангарде, важное место занимает мотив насекомых. Его можно даже назвать особым кодом, эксплицирующим специфику переживания авангардными мастерами пространства и

Глава 5. Вячеслав Иванов и Павел Филонов: к проблеме дионисийства в позднем авангарде[305]

Глава 5. Вячеслав Иванов и Павел Филонов: к проблеме дионисийства в позднем авангарде[305] На фоне популярног в нынешних иииииискусствоведческ исследованиях исторического авангарда искусству, возникшему на повороте к фигурации времени «авангарда на излете» в конце 20-х –