Глава 4. Мотивика города

Глава 4. Мотивика города

Духчастный очерк о мотивике города, данной главе, выводит нас на проблему слова не письменного, графически-визуализируемого, или того речевого высказывания, которым изображение чревато изнутри, а как речи особого рода – социального послания. Мы остановимся на двух мотивах, противоположных по форме и культурным коннотациям: башне и пустыре. Почему именно они привлекли наше внимание? В паре эти мотивы образуют отношение дополнительного распределения – то есть они фиксируют некие крайние точки «текста» города, а потому способны высветить его наиболее существенные, граничные черты. Кроме того, феномены башни и пустыря располагаются в трех пространственных зонах культуры: в тексте реальности, являя собой физические объекты, организующие природную и/или искусственную среду; в тексте художественной визуализации – будь то архитектура, ее руины или искусство, их портретирующее; наконец, в вербальном тексте: своей этимологией, включенностью в идиоматику языка или в форме художественного слова участвующие в общем семиозисе эпохи. Последнее представляет собой главную ось рассуждений. Амальгама визуальной репрезентации и жизни в слове – их постоянное взаимодействие, составляющее специфику предлагаемого нами угла зрения на эти объекты, интересна с точки зрения формируемого ею социального ландшафта. Башня и пустырь в их современном статусе выступают как самоописание нынешнего российского общества.

А) Башня в аспекте риторики эпохи

Всовременной Москве городской пейзаж в большой мере определяется башней как наиболее распространенной архитектурной деталью. Данный очерк фокусируется на проблеме башни как репрезентативном знаке в историческом ландшафте России, а также как специфическом феномене в контексте локальной традиции. Башня рассматривается как динамический агент пространства, который претерпевает изменения на протяжении времени и отражает смену эпох. Башня раскрывает genius loci данного места и отмечает его посредством оформления природного окружения. Таким образом, проблема рассматривается в многомерной перспективе с точки зрения культурной антропологии, национального историко-культурного наследия и в социосемиотическом контексте современности.

Для начала следует пояснить, о какой башне идет речь. Речь идет о строящихся с недавнего времени частных особняках зажиточных россиян и жилых зданиях, а также общественных сооружениях российских городов, где башня возникает как необходимый компонент архитектурной композиции. Башни различаются по своей форме и размерам, но чаще всего имеют вид параллелепипедов с венчающим их пирамидальным завершением. Следует также упомянуть башни в форме обелисков, труб и спиралей.

Башня может быть рассмотрена в контексте природного пейзажа. Она представляет собой вторжение человека в ландшафт, имитируя вертикальные элементы природного пейзажа – такие как скалы, горные вершины, высокие деревья и т. п. Фигура человека – homo erectus’a – также может рассматриваться в ряду инспираций этой архитектурной формы со стороны органического мира. Отсылая к природному пейзажу, башня несет значение вертикально устремленного движения и таким образом артикулирует себя в качестве стреловидной векторной конструкции. В то же время она организует пространство вокруг себя, собирая воедино все отдельные элементы и сообщая окружению в целом импульс роста. Отталкиваясь от природы, башня выражает идею набухания и роста плоти, биологической иерархии и эволюции, а в конечном итоге – принцип расширения Вселенной. Именно на этих основных природных коннотациях в значительной мере базируется символика башни начиная с древнейших времен. Будучи инспирирована двумя базисными основаниями антропомофного универсума – горизонтальным и вертикальным членением пространства башня как вертикально ориентированная конструкция, освобожденная от каких-либо дополнительных коннотаций, создала почву для символизации множества устремлений человека к высшей, духовной субстанции. В контексте природного пейзажа башня «прочитывается» как бесконечное дление, разбивающее границы ради достижения бесконечности. Имплицитно она объединяет наиболее существенные свойства мира, отсылая ко второй части оппозиций земля/небо, Земля/Космос, водный хаос и физическое существование versus всеобщий рост – как возрастающий плотью, так и духовный. Башня, таким образом, обращена к осознанию человека человеком, то есть к семиозису, власти над природным началом, и в конечном итоге выводит к идее Логоса, а следовательно – к слову.

В культурной антропологии давно признано соответствие между вертикальными компонентами природного пейзажа и башней как архитектурной конструкцией. В соответствии с этим осознанием башня является одним из наиболее универсальных визуальных образов в культуре. Отсылая к горам как своим естественно-природным прототипам, пирамиды и пирамидальные башни, созданные самыми разными цивилизациями, репрезентируют устремленность человека к небесам и социальную иерархию как ее проекцию на Земле.

Башня восходит к наиболее глубинным архаическим представлениям человека о мире и часто артикулируется в телесном коде. В качестве вертикальной доминанты башня в виде столба прослеживается в древних верованиях, обращенных к телесным проекциям универсума в рамках маскулинной символики. Напротив, пирамида представляет идею треугольника как наиболее стабильной геометрической фигуры, основанной на женском символе[179]. Обе части этого противопоставления объединены в амбивалентной бисексуальной – маскулинно/фемининной – природе пирамидальный башни – башни с пирамидальным завершением. Последняя может быть интерпретирована как рождающе-плодоносящее супериорное начало. Башня также допускает проекции в архетип города в качестве женского символа по отношению к храму как мужскому символу. Согласно В. Н. Топорову, «не только лоно соотносится с алтарем, а пламя в центре его с membrum virile, но и женский персонаж (дева, мать) – с городом (страной), а мужской персонаж (жених, участник иерогамии) с находящимся в центре его храмом»[180]. Таким образом, башня как город-храм или сакральный город в контексте архаической культуры переплетается с двумя противоположными значениями телесного кода – мужским и женским началами. Очевидно, именно эта контрадикторность и полнота символа как вмещающего в себя составные части дополнительного распределения обеспечивают этой форме жизнь в веках.

В плане мифологической традиции как таковой башня отсылает к идее оси мира (Мирового Древа) и соответственно представляет связь между Землей и Космосом. В архаические времена стремление достичь вечности от космоса также воплотилось в башне, которая собирает и уплотняет, интенсифицирует пространство вокруг себя, тем самым вводя в поле ее коннотаций мифологическое непреходяще-циклическое время. Идея axis mundi, воплощенная в башне, ставит ее в значимую позицию по отношению ко всем проявлениям человеческой экзистенции. Таким образом, значение Мирового Древа имплицитно содержится в башне любого рода как типологически устойчивое сообщение.

Дух вечности и полноты, воплощенный в пирамидальной башне, обуславливает то обстоятельство, что эта форма часто выступает в функции погребального символа, особенно в случаях, когда она используется как памятник коллективной славы/жертвы (мемориальные военные обелиски, мемориалы жертвам геноцида). В архаических культурах вертикально установленные камни и стелы, которые могут рассматриваться как предшественники современных башен, широко использовались в функции алтаря с целью установить связь с целым универсума (Стонхендж) и/или как надгробия. Древнеиндийские ступы, а также места обитания христианских столпников также дают образцы сакрального прочтения этого формосимвола. Лютеранское кредо «здесь стою» можно считать вербальным аналогом башни как опоры-столпа веры и стойкости. И в наши дни можно увидеть башни среди надгробий на мусульманских кладбищах.

Реализуя свой потенциал порождения сакральных значений, башня стала существенной частью средневековой архитектуры в Европе, являясь непременным атрибутом архитектурной композиции кафедральных соборов, а также фортификационных сооружений. Особенно интересна эволюция колокольни[181]. Начиная с равеннских башен IX века в романской архитектуре возникает комбинированная форма округлой или четырехугольной в плане башни с пирамидальным (четырех– или восьмиктным) навершием-крышей. Часто две башни фланкировали портал храма, непосредственно примыкая к телу здания. Композиционная схема столпа с пирамидой оказалась чрезвычайно устойчивой в истории архитектуры, особенно часто возникая в сооружениях сакрального назначения – вплоть до колоколен православных соборов. В Москве с XVI века строятся башни-колокольни с открытыми пролетами и шатровыми перекрытиями. До известной степени башни-пирамиды сохранили свое значение и в западноевропейской готике, однако утратили свое значение в Ренессансе и барокко, а тем более в классицизме конца XVIII–XIX века. Своему возрождению в европейской архитектуре на рубеже XIX–XX веков башня обязана быстрому распространению новых строительных материалов и индустриальных технологий. Сооруженная в 1889 году для Международной выставки в Париже Эйфелева башня стала наглядной демонстрацией этого процесса и символом эпохи. Основанная на современных технологиях, в ХХ веке она вызвала к жизни феномен небоскреба – архитектурную форму, в большом разнообразии распространившуюся по всему миру, особенно в наиболее индустриально развитых странах – в частности, на североамериканском континенте. Вполне очевидно, что сакральное значение башни в контексте американской культуры исполнено архаических значений: глобалистская сверхцивилизация, стремящаяся к нивелировке локальных культур, «проговаривается» на языке символов Вавилонского столпотворения.

Неся в себе значение вертикального роста, башня сообщает локальному пространству идею движения и маркирует время, фиксируя исторические координаты места, где она была воздвигнута. Именно в таком разрезе башня может быть рассмотрена в историческом контексте России. Известно, что языческие представления никогда не были полностью вытеснены в русской культуре христианством, и они в большой мере определили существенные черты национального менталитета. Башня этому красноречивый пример. Она репрезентирует как комплекс телесных символов в рамках аграрного ритуала, так и народно-утопические верования, а также стремление к супериорности, характерное для имперского прошлого России.

В России башня как символ имперского государства может быть рассмотрена как архитектурный элемент, в рамках культуры нашедший выражение в языке. По-русски слово «башня» этимологически происходит от тюркского «башка» – то есть голова[182]. «Башня» как «голова» расширяет это значение на культуру в целом, формируя телесную метафору: голова как политический/социальный лидер. Тюркское, восходящее к мусульманству, происхождение слова «башня» в русском языке имеет прямое отношение к социосемиотическому сообщению, которое содержит в себе башня в современной России. А именно башня как наблюдательная вышка продуцирует значение «крепость». В древние времена башня понималась как место – помещение, рукотворный амбиент – защищенное от внешней агрессии. Защищенное пространство, сооружение повышенной надежности для тех, кто внутри него, трансформирует первоначальное значение башни как крепости в башню как государственный символ. Можно вывести значение доминанты власти и авторитарной власти или автократического правления. С течением времени в культурно-смысловом поле башни возникли другие коннотации, а именно на первый план вышел утопический компонент. Имперское и утопическое значения башни наиболее наглядным образом слились в московских башнях как феномене культуры.

Современная одержимость этой архитектурной формой в архитектуре нынешней Москвы уходит корнями в историческое прошлое города. Башни, определяющие нынешний облик столицы, прежде всего были инспирированы характерным пейзажем, природным ландшафтом города: с одной стороны, первопрестольная покоится на семи холмах, в другой стороны, окружающий город рельеф местности представляет собой довольно плоскую равнину. Последнее определяет то обстоятельство, что любая вертикаль становилась весьма значимой в горизонтальном ландшафте города. В XVI веке расположение города на семи холмах явилось одним из оснований сравнения Москвы с Римом и поисков пути к ее превращению в Третий Рим со всеми идеологическими и политическими импликациями такого рода сравнения, особенно учитывая нарастающие имперские амбиции политических лидеров – как царей, так и вождей советской России[183].

Исторический центр Москвы сформирован Кремлем – средневековой крепостью, окруженной двадцатью башнями. Воздвигнутые в разные эпохи, башни в значительной мере определили облик города и его символическую роль в государственной власти. Московская башенность в известной степени укладывается в типичный для города силуэт, задаваемый церквями с обилием глав-куполов. Как указывает В. Паперный, «ступенчатая вертикальность восторжествовала в Москве еще при жизни Петра», а затем в творчестве Растрелли при Елизавете. По словам И. Грабаря, Большой Петергофский дворец, хотя и не находится в Москве, стал «заключительным аккордом той восторженной песни пятиглавия, которую в течение веков пела Москва <…> его пятиглавие звучит по-новому, но дух его, сокровенный смысл идеи, всецело московский – единство, органическая спаянность и слитность всех пяти глав, воздымающихся к небу как бы единым телом»[184]. С XVII века большая часть этих башен получила достройку в виде пирамидальных наверший [илл. 103]. Некоторые из башен были перестроены в XIX веке. В эпоху Просвещения и классицизма конца XVIII – начала XIX века башня, казалось бы, лишилась своей значимой позиции в культурном дискурсе. Она частично сохранилась в ротондах архитектора Казакова, и в значительно большей мере она свойственна архитектурному почерку Баженова (вспомним дворцовый комплекс в Царицыно или знаменитый Пашков дом в Москве).

Последнее может быть объяснено посредством масонской символики, которой архитектор, будучи преданным членом Братства свободных каменщиков, отдал дань в полной мере. В идеологии русского масонства башня как таковая, а особенно снабженная пирамидальной формой, имеет отношение к ключевым идеям масонства, занимая одну из важнейших позиций в этом специфическом словаре символов.

Илл. 103. Башня московского Кремля с пирамидальным навершием.

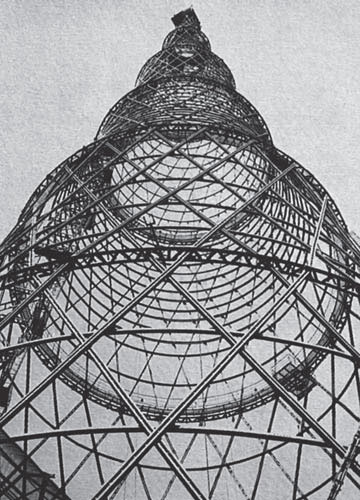

Триумфальное возвращение башни в городскую среду России в начале XX века связано с литературным символизмом (вспомним знаменитую «башню» Вячеслава Иванова, ср. также у Бальмонта: С высокой башни / На мир гляжу я[185]). Для поэзии символизма мотив башни – это один из визионерских локусов[186]. Весьма значима традиция Вавилонской башни в культуре для евразийцев – о связанном с ней Божественном запрете на сведение культур-личностей к материальной бездуховной цивилизации писал Н. С. Трубецкой[187]. Эти идеи оказались провидческими: прочные позиции башня заняла в историческом авангарде 10–20-х годов, когда эта архитектурная форма стала визуальной манифестацией утопического прорыва к новым, вненациональным мирам – как в социальной, так и в эстетической сфере. Знаменитая башня Татлина – «Памятник III Интернационалу» – является наиболее пронзительным примером [илл. 104]. Этимология башни как головы переплелась здесь с семантикой социальных амбиций, выраженных формой спирали. Несмотря на то, что это произведение никогда не было реализовано, оставшись лишь в проекте, оно вдохновило современную архитектурную мысль. Некоторые из идей башни Татлина воплотились позднее в другой башне, сконструированной В. Шуховым [илл. 105]. Шуховская башня была сооружена на Шаболовке в Москве в 1919–1922 годах и в течение долгого времени использовалась для теле– и радиотрансмиссий. Функция передачи информации, возложенная на сооружение, легла на благодатную почву идеи соответствия между верхним и нижним миром Вселенной, имплицированной в утопическом компоненте башни, который особенно звучно заявил о себе в контексте происходивших в это время в стране революционных преобразований.

Илл. 104. В. Татлин. Проект Памятника III Интернационала. 1919–1920. Макет.

Илл. 105. В. Шухов. Башня. 1919–1922. Москва.

Авангардная башня была унаследована тоталитарной архитектурой. В сталинский период весь комплекс башенной семиотики был реализован в московских высотных домах. Как пишет В. Паперный, в здании Московского университета – одного из них – «восторженная песнь пятиглавия… звучит <…> по-новому, сохраняя при этом верность общему духу»[188]. После Второй мировой войны здесь было воздвигнуто семь таких небоскребов, а их реплики появились также в некоторых других городах, в том числе зарубежных (например, в Варшаве). Эти высотки напоминали кремлевские башни, символизируя советский режим и победу страны над фашизмом. В этот период башня несла в себе идею тотальности и вечности, акцентируя древние компоненты значения. Совсем как в архаической картине мира, где часть равна целому, она переносила частность формы на всеобщность символического пространства: именно поэтому в популярной песенке 30-х годов слова Кремль и вся страна поставлены в тождественную позицию: «Утро красит нежным светом / Стены древнего Кремля / Просыпается с рассветом / Вся Советская страна». Московские высотки, пронзающие шпилем небеса, излучали утопическую идею башни как бесконечной устремленности к счастливому обществу и справедливо управляемой державе.

Илл. 106. Башня постперестроечной Москвы в виде укрепления.

Представляется неслучайным, что именно башня в значительной мере определила облик постперестроечной столицы, являющейся ныне центром интенсивной экономической и политической жизни страны, которая находится в состоянии напряженного ожидания перемен. Москва сегодня – это огромная строительная площадка. В течение двух последних десятилетий облик города претерпел существенные изменения: возведено множество новых зданий в жилом и общественном секторе, ряд памятников реконструирован. Между тем, с точки зрения эстетической значимости эти перемены могут быть оценены двояко, и качество нового строительства представляет собой большую проблему. Основная направленность в обновляющемся городе проявляется в бизнес– и торговых центрах, банках и других зданиях общественного назначения. Их архитектурный язык по большей части базируется на исторических аллюзиях и интернациональной стилистике, обращенной к опыту постмодернизма. Башня является наиболее характерной особенностью так называемой «лужковской» Москвы. Прежде всего башня – это самый частотный элемент любого из новых архитектурных произведений. Во многих сооружениях башня составляет важный элемент их пространственной организации. Другой существенной чертой является ее доминирующая позиция в архитектурной композиции городского пейзажа в целом. Эта беспрецедентная распространенность и доминирующая роль башни в облике Москвы заставляет задаться вопросом: какое социосемиотическое послание эта ситуация собой несет?

Илл. 107. Башня постперестроечной Москвы в виде пирамиды.

Илл. 108. Башня постперестроечной Москвы, стилизованная под сталинскую высотку.

Башни современной Москвы различаются по своей форме, стилю и знаковой функции. Есть башни, отсылающие к средневековым крепостям и монастырям, другие взывают к национальному прошлому России [илл. 106]. Многие башни являются завершением зданий в виде пирамиды или пирамида составляет навершие одной из частей композиции. Среди разнообразия форм следует различать башни в виде ротонд, столбов, но особенно типичны башни-пирамиды [илл. 107, 108]. Пирамидальные башни в основном сделаны из стекла и бетона со сверкающим металлическим покрытием. В ночном освещении пирамидальные башни выделяются в ландшафте города.

Башня в сегодняшней Москве аккумулировала локальные и универсальные значения урбанистического дискурса. Она демонстрирует главную линию социального сознания как ориентированную преимущественно на маскулинный дискурс. Современное состояние российского общества манифестируется в амбициозных устремлениях в экономической и политической сферах, и риторическое послание башни полностью соответствует этим устремлениям. В качестве символа государственности и «вертикали власти» московские башни как культурный феномен также обнаруживают свою тесную обусловленность историческим наследием, понятым преимущественно в терминах авторитарности правления. В полной противоречий риторике современной эпохи в России выделяется тенденция к элиминированию политического дискурса. Между тем последний не может не обнаруживать себя, и косвенным указанием на него являются многообразные пирамидальные башни общественных зданий. В сегодняшней Москве башни отражают значимость поднимающегося среднего класса, который прокламирует свою супериорность, при этом осознавая свою незащищенность на вершине шаткой социальной иерархии.

Следует упомянуть и еще об одном аспекте московских башен, обнаруживающих одновременно свои архаичные и современные черты в культурном контексте. Вернемся опять к архетипу Вавилонской башни. Символическое послание ветхозаветной истории о грехе столпотворения с легкостью может быть обращено к современной Москве. Москва и Петербург принято рассматривать как две противоположные модели, описывающие русскую культуру и национальную ментальность в целом – московский и петербургский тексты культуры. Семиотическая типология базирует различие преимущественно на двуполости этой культуры, где женскую половину олицетворяет Москва, а мужскую Петербург. Литература, искусство, музыка, созданные в Москве и Петербурге, разделены на два потока, и это распределение пронизывает существо национальной поэтики. Данная парность может быть расширена до универсальной оппозиции Вавилон/Иерусалим как двух противоположных текстов культуры, на которых базируется ментальность западной цивилизации. Московский текст, понятый в рамках Вавилона, проливает свет на эту контрадикторность, а именно противоречие между Вавилоном как женским символом (Вавилон = город-блудница) и феноменом башни как архетипа маскулинности, базирующейся на его вертикальной геометрии.

Москва, в которой сосредоточено более 70 процентов всего национального капитала, во многом отсылает к древнему Вавилону с его богатством, роскошью и пороком. Москва как многонациональный мегаполис представляет собой не только пространство многоязыкое, но также и в высокой степени криминализированное. Московские башни отражают противоречия российской национальной политики. Мусульманский элемент занимает в городском населении важное место как по численности, так и по участию в социальной жизни, и пирамидальные башни могут ассоциироваться с мусульманским проектом как целым и архитектурой мечети в частности. Сквозь феномен Вавилона, претерпевшего жестокий крах в своих попытках унитаризировать культуру и выйти за грани человеческого языка и масштабов телесности, послание московских башен может быть прочитано как комбинация подсознательной тревоги населения по поводу беспочвенных политических амбиций кремлевских лидеров с одной стороны, и ощущения приближающейся катастрофы, угрожающей ему, с другой.

Б) Пустырь как текст культуры

В рамках проблемы визуализации архаических стереотипов города можно рассмотреть и один из видов иконического текста, выступающего в виде аниконического сообщения, каковым является городской пустырь. Нас интересует проблема визуализации концепта в русской культуре в рамках проблемы сакральное/десакрализованное. Последняя вовлекает в рассмотрение как изображение, так и слово: феномен пустыря располагается в области их взаимного наложения. Выше уже отмечалось, что пустырь в архетипическом ландшафте города является противоположностью башни. Поясним дополнительно, что если башня организует пространство как место, сообщая ему вертикаль как в смысле физическом так и метафизическом, то пустырь образует антитело башни, лишая пространство места и сообщая ему минус-измерение.

Городской пейзаж является разновидностью пейзажа как такового. Он известен в искусстве с древнейших времен и во многом является производным от природного пейзажа в культуре. Этим обстоятельством определяются стандартные языковые метафоры, употребляемые при словесном описании города – город растет, умирает, цветет, джунгли города и т. п. В древних канонических культурах визуализация города выступает в форме идеограммы – это изобразительный символ, знак непрерывного типа, в котором артефакт выступает как суггестия природных начал, это еще не пейзаж, а знак-индекс города. Город как элемент природного пейзажа не противопоставлен природе и характеризуется позитивной пространственностью. Национальная картина мира, проявляющаяся в изображении природы, в той же степени определяет и тип визуализации города.

Урбанистический пейзаж ХХ века привносит в традицию изображения города важный элемент – на смену городу-идеограмме приходит город, который допускает негативное пространство, то есть разрывы, пространственные цезуры подобно тексту дискретного типа. Этим он обособляется от пейзажа природной среды как области знаков непрерывного типа. Однако несмотря на эти важные особенности городской пейзаж ХХ века продолжает определяться национальной картиной мира, и на него распространяются концепты природного пейзажа в целом. Общее определение пустыря – подвергшаяся частичному разрушению часть городской среды – характеризует его как феномен, организованный по принципу негации. В качестве таковой он характерен для русской культуры прошлого столетия. Важный признак городского пейзажа ХХ века и знак его негативной сущности – пустырь. Последний отсылает к базовым концептам русской картины мира, маркируя полюса сакрального.

Следует различать пустырь как концепт и пустырь как текст реальности. В качестве концепта пустырь является производным второго члена оппозиции полнота/пустота в ее соотношении с универсальными противопоставлениями в описании картины мира – пространство/время, жизнь/смерть, космос/хаос, часть/целое, сакральное/светское. Будучи знаком энтропии, пустырь означивается как партиципированное пространство, время, обращенное вспять, десакрализация сакрального, смерть, хаос. Хотя городской пустырь является порождением урбанистической цивилизации ХХ века, его концептуальный генезис может быть прослежен в истории. Наряду с другими концептами, освоенными негативной топикой прошлого столетия – такими как мусор, война, болезнь, насекомые и всем кругом апокалиптической мотивики, – пустырь восходит к поэтике барокко с ее принципом vanitas vanitatum и семиотизацией энтропийных ситуаций. В европейском романтизме концепт пустыря нашел выражение в эстетике руин.

В эпоху модернизма концепт пустыря — это модель катастрофы. В авангарде, который многим обязан символизму, концепт пустоты как «нулевой степени письма» составляет конструктивную основу поэтики: вспомним, например, пустотность «Поэмы конца» А. Крученых или негативную «наполненность» «Черного квадрата» К. Малевича. Мотив пустоты особенно эксплицирован в позднем авангарде – у Д. Хармса: в его рассказах об общем или последовательном исчезновении человека и частей тела топика пустоты выступает как ироническое остранение контекста эпохи. В экспрессионизме мотив катастрофы становится смысловым ядром мироустройства, и потому концепт пустыря особенно актуален. В прозе А. Платонова мотив пустоты очень значим – он наделен идеей сакральной полноты. Пустотой исполнен у Платонова город (=мир) и тело (особенно женское тело – своеобразная девиация Великой Богини); парадоксальная наполненная пустота городского пустыря актуализирует у Платонова архаическую оппозицию Вавилон/ Иерусалим, где пустырь выступает как экзистенциал, отсылающий к универсальному противопоставлению жизнь/смерть (в повести «Котлован»[189]: «На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обнажённых мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и тоска тщетности» – К 448). Пустырь у А. Платонова, таким образом, сигнализирует о смерти утопии, при этом значима и его роль в символизации телесной, низовой стихии – то есть самой жизни.

Городской пустырь ХХ века – это модель культурного пограничья, иного, более интенсивного по сравнению с башней. Пустырь одновременно принадлежит и природе (как энтропийное начало цивилизационно-урбанистических процессов), и культуре (как результат созидательной строительной деятельности). В отношении к пространству пустырь выступает как минус-пространство и реализует значение «дезорганизованная искусственная среда», и в этом смысле он противоположен саду, также реализующему идею пограничья культура/природа[190]. Маргинальность пустыря подтверждена и его локализацией в урбанистической застройке – часто на границе города, в районе фабричных предместий. В 30-е годы – в Москве в период массового уничтожения церквей оппозиция пустырь/сад преобразовалась в эквивалентность: на месте разрушенных храмов разбивали сквер, и таким образом пустырь стал компонентом и центральных районов города. В отношении к категории времени пустырь выступает как минус-время и реализует значение своеобразного пограничья – цезуры – между прошлым и будущим, некое пустое место в настоящем.

В качестве минус-пространства и минус-времени и по признаку разграничения/стяжения полюсов пустырь актуализирует негативный модус сакральности. В русском языке семантика пустоты обращена как к предельно сакральному (пустынь активизирует евангельские смыслы), так и к максимально десакрализованному (ср. пословицу «Свято место пусто не бывает»). Эта семантика воспроизводится и пустырем как текстом реальности, закрепляя за данным видом городской среды значение экзистенциала – пограничья жизнь/смерть. В этом отношении пустырь родствен кладбищу. В 20–30-е годы он органично встраивается в фюнеральный код эпохи, вставая в один ряд с реалиями, отсылающими к мифологии загробного мира и семантике смерти: вспомним иконографию архитектуры лжеклассицизма, символику московского метро, мавзолей и другие мемориалы.

Основанный на принципе деструкции и неупорядоченности, городской пустырь вместе с тем обладает своей морфологией. Его непременными атрибутами являются глухие торцы прилежащих жилых домов и гаражей, строительный мусор (битый кирпич, обломки арматуры, элементы разрушенного быта, пыль) и обширная незастроенная площадка. Синтаксис пустыря в городской среде обитания определяется населяющим эту среду лиминальным социальным контингентом – криминальными элементами, наркоманами и бомжами.

В силу своей концептуализованности пустырь как тип пейзажа, то есть как вторичная реальность, легко вербализируется. Этим, в частности, объясняется высокая частотность этого мотива в русской литературе, особенно в поэзии ХХ века. Однако – в силу той же концептуализованности – он почти не поддается визуализации. Негативная изобразительность пустыря находит приют лишь в живописи А. Тышлера конца 20-х годов. Социальный message пустыря отвечает склонности художника к сценографии – театрализованному пространству. Негативная семантика этого мотива звучит у Тышлера как вызов позитивным установкам соцреализма и соответствует глубинному коду эпохи, ориентированному на погребальную семантику. Пустырям Тышлера соответствует минимализм драматических пейзажей позднего Малевича («Пейзаж с пятью домами») [илл. 109]. Значительно большая визуализация пустыря присуща кино: она реализована, например, в фильме А. Германа «Мой друг Иван Лапшин».

Илл. 109. К. Малевич. Пейзаж с пятью домами. 1928–1932. Холст, масло. ГРМ.

Между тем мотиву пустыря в изобразительном искусстве ХХ века, слабо артикулируемому как объект визуальной репрезентации, соответствует жанр апокалипсического пейзажа, чья визуализация реализована вполне. Эстетика экспрессионизма – эстетика безобразного – не оказалась достаточно емкой для визуализации мотива пустыря. Последний был адаптирован апокалипсической темой культуры ХХ века. Иными словами, мотив пустыря как пейзажа имплицитно представлен в апокалипсическом плане – как разрушенный город. В XIX веке претекстом для создания картины на эту тему выступали исторические сюжеты с библейской коннотацией: например, «Последний день Помпеи» К. Брюллова. Примером обращения к теме разрушенного города в ХХ веке может служить «Герника» П. Пикассо, а также – совсем в другом идеологическом и стилистическом ключе – полотно немецкого художника Х. Грундика «Знамение будущего» [илл. 110]. Известно, что советская живопись соцреализма во многом «рифмовалась» с современным ей официальным немецким искусством, поэтому картину немецкого мастера можно рассматривать как нечто, что могло бы возникнуть в отечественном искусстве, если бы не формальные правила цензуры, накладывавшей запрет на «негативные» темы.

Тема Апокалипсиса проходит через весь ХХ век русской культуры. Об этом написано много, и многие события художественной жизни могут быть рассмотрены под этим углом. Применительно к нашей теме концепт пустоты в авангарде значим как проекция мифологемы Апокалипсиса в пространство поэтики. Архетипическое для русской культуры противопоставление Вавилон/Иерусалим определяет центральные темы литературы и искусства не только XIX, но и XX столетия. Особенно интересно скрытое бытование этого мотива. Так, мотив Иерусалима прочитывается в частотности и сочетаемости мотива белый, о котором речь идет в одном из очерков настоящей книги. Белый цвет был распространен даже вне сочетания с мотивом города в литературе позднего символизма, в акмеизме и авангарде, а также в прозе рубежа 20–30-х годов, разрабатывающей у(дис)топическую тему (Платонов, Замятин, Олеша). В противопоставлении Иерусалим – Вавилон актуализирована оппозиция белый/красный. Что касается собственно Вавилона, эта тема имплицитно представлена в мотиве разрушения как такового. Вспомним, что именно мотивом разрушения иконически определяется пустырь как концепт и текст реальности. Его семиозис в культуре и формы визуализации в русском искусстве рубежа 20–30-х годов и в послевоенные годы, отсылая к Апокалипсису, обнажают семантику сакрализации пустоты.

Илл. 110. Х. Грундик. Знамение будущего. 1935. Холст, масло. ГМИИ.

Апокалипсические смыслы, открывающиеся в пустыре как тексте культуры, обосновывают его значимость в ряду мотивов городской среды в России XX века. Вместе с тем, поскольку визуализация этого мотива выступает как значимое отсутствие – как минус-пейзаж, концептуализация деструкции иконически артикулируется как нулевое значение. Пространственная среда, образованная местами, в данном случае выступает в негативе – то есть как среда, организованная отсутствующими местами.

Сейчас в Москве трудно найти пустырь – дорогая муниципальная земля быстро находит хозяев. Нет и пустых полок в магазинах. Между тем жизнь пустыря в России не кончается: концепт продолжает свое бытование в катастрофах, пафосе разрушения, идее тупика и прочей чернухе ментальности соотечественников – своеобразной перелицовке апологии созидательности, этой сакральной идеи эпохи социализма.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава первая Облик города

Глава первая Облик города Развитие города Данте довелось стать свидетелем необыкновенного роста своего родного города. Вспоминая о Флоренции первой половины XII века, когда жил его прадед Каччагвида, еще «простой и скромной», умещавшейся в пределах древнего пояса стен

Глава 8 Города, затерянные в джунглях

Глава 8 Города, затерянные в джунглях Древняя вершина. — Бронированный шкаф инков. — Мегалитический город в дремучем лесу. — Солнечный камень. — Террасы, ведущие к богам. — Кагаба и космос. — Всемирный потоп.Мне хотелось бы сопроводить вас к руинам двух городов,

Глава 10 ВЕЛИКИЕ ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА

Глава 10 ВЕЛИКИЕ ИМПЕРСКИЕ ГОРОДА Если и справедливо, что, вопреки всем ностальгическим и идиллическим представлениям, римская цивилизация в наших глазах предстает прежде всего как городское явление, не следует удивляться тому, что во времена империи города на Западе,

Глава 2 ГОРОДА ИЛИ «РИТУАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ»?

Глава 2 ГОРОДА ИЛИ «РИТУАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ»? 8 ноября 1519 г. испанский авантюрист Эрнандо Кортес во главе отряда из нескольких сотен пехотинцев и всадников беспрепятственно вошел в Теночтитлан — столицу могущественного государства ацтеков. Гигантский город был надежно

Глава 2 Взаимоотношения города и транспорта

Глава 2 Взаимоотношения города и транспорта Динамичный рост и изменения, которые претерпевают города и агломерации, требуют дальнейшего развития и модификации их транспортных систем. В свою очередь, характер транспортных систем влияет на рост, характеристики и экологию