Глава 1 Человек/нечеловек в искусстве: о границах бытия

Глава 1

Человек/нечеловек в искусстве: о границах бытия

Антропоморфизация. Персонификация. Аллегория. – Идентичность – Сакрализация. Живоподобие. Идеализация. – Лицо и тело. – Мифологизация и костюмирование. – Живой/мертвый.

Эдвард Бёрн-Джонс. Пигмалион и Галатея. The Hand Refrains (Рука не смеет). 1878

Человек наряду с миром природы и миром вещей – постоянный и главный объект искусства. Возникающий образ обнаруживает со своим прообразом различную семантическую связь. Уровень сближения видимого и сущего зависит от характера взаимоотношения натуры и культуры, мифопоэтического начала и действительности, идеала и повседневности, частного и общего, символического и конкретного, личностного и внеличностного, знака и значения, которые свойственны той или иной культурной эпохе, той или иной художественной системе, тому или иному мастеру.

Представление конкретной особы – лишь одна из функций человеческой фигуры в искусстве. В качестве главной ее взял на себя портрет как персонализированное воплощение человека.

Антропоморфизация. Персонификация. Аллегория

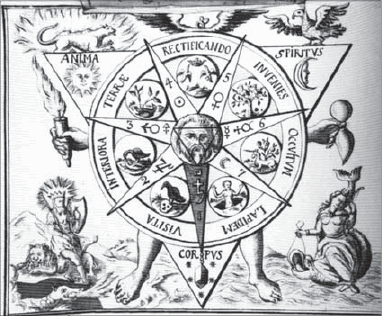

Изображение человека может не подразумевать его как такового, а выступать в качестве антропоморфизации – одной из форм уподобления как неотъемлемого свойства психики и мышления. Антропоморфизация относится к архетипическим способам осознания универсума, ей подвергались боги, демонические силы, природа, Космос в целом. По образу человека строилась модель мира, макрокосм раскрывался через микрокосм, создавался «пространственный портрет» тела и телесный образ мира – глаз становился знаком солнца, уши – сторонами света, кровеносные сосуды уподоблялись рекам и т. д.[586] В древнеиндийской мифологии мир в целом предстал в образе первочеловека Пуруши, затем вместе с его телом распадаясь на основные элементы. Ртуть, серебро, олово, из которых, по представлениям алхимиков, должен был возникнуть философский камень, в иллюстрациях к их сочинениям изображались в виде человеческих лиц[587].

Носителям традиционных культур было важно определить себя в категориях человек/нечеловек, отделиться от сверхъестественных существ, наполнявших фольклорный мир, от «нечистых сил», всех разновидностей «чужого», чтобы исключить негативное вмешательство в свою жизнь. Метаморфозы, связанные с изменением облика человека, переходом границы живой – мертвый были обусловлены действием добрых и злых сил, Бога и дьявола, они сопровождали его во всякого рода инициациях. Триада Бог – человек – дьявол могла выступать непосредственно и полностью или скрываться под аллегориями добра и зла[588]. В мифопоэтической традиции сам человек под действием колдовства мог приобрести вид нечеловека, зверя[589].

В античности человеческим обликом наделили богов и мифологические существа, персонифицировались также различные понятия, ценностные категории, превращаясь в аллегории. Альберти так пересказывал лукиановское описание картины Апеллеса:

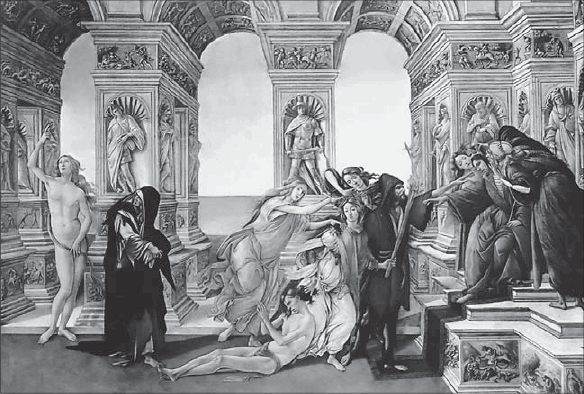

Сандро Боттичелли. Клевета. Около 1495

она «изображала человека с огромными ушами, а рядом с ним… стояли две женщины… одна называлась Неведением, а другая – Подозрительностью. Со стороны подходила Клевета… на вид очень красивая женщина, но с лица уж очень коварная… Был там и бледный мужчина, некрасивый, весь покрытый грязью, с недобрым выражением лица, которого можно было бы сравнить с человеком, исхудавшим и изнуренным долгими невзгодами… Он вел Клевету и назывался Завистью… спутницы Клеветы… поправляли ее… одежды… одну звали Коварство, а другую – Обманом. За ними шло Раскаяние – женщина, одетая в погребальные одежды, которые она сама на себе рвала, а сзади ее следовала девочка, стыдливая и целомудренная, по имени Истина»[590].

При всем живоподобии изображений, само описание которых вдохновило спустя почти две тысячи лет Боттичелли написать полотно Клевета (Уффицы), а Мантенью сделать рисунок (сюжет повторялся у разных художников), зритель в те времена всегда понимал условную природу аллегорий и не искал в них реального человека. Он воспринимал их не как персоны, а как персонификации.

Персонифицированная аллегория, наглядная и назидательная, столетиями пропагандировалась нормативной эстетикой, потом не всегда с пониманием ее сущности критиковалась. Казавшаяся отжившей, она весьма неожиданно актуализировалась в российской рекламе начала 1990-х гг. Ожившими аллегориями Богатства и Успеха, а не конкретными людьми, при всей их нарочитой будничности, служили участники различных счастливых сцен, разыгрываемых под сенью того или иного банка, фирмы, будь то владельцы псевдосредневекового замка в телерекламе Русского дома «Селенга» или едоки огромного пирога фирмы «Хопер». При этом телереклама постоянно стремилась выдать аллегорию, нечеловека, за реальную особу, выбирая актеров с заурядной внешностью, в отличие от старого искусства, где аллегории – носительницы положительного начала – представали в идеализированном прекрасном облике. Типаж такой рекламы-обманки восходил к изображениям «простых» людей в соцреализме.

«Очеловечен» был не только Космос, но и мир созданных человеком вещей – развалины разрушенных войной домов могли уподобляться человеческим фигурам, простершим к небу руки, как в графическом цикле Б. Линке «Камни кричат», а растерзанная человеческая фигура символизировать разрушенный Роттердам, как в памятнике О. Цадкина (1953). Совершалось и обратное: человек превращался в вещь, что различно осуществлялось средствами разных искусств и зависело от цели метаморфозы. Ее могли ограничить физической трансформацией, созданием обманки, натуралистическим эффектом подобия. В человеческие фигуры и головы (даже портреты) превращались керамические кружки и кувшины, которые изготовляли народные мастера, а также выпускали знаменитые фаянсовые и фарфоровые заводы[591].

Осип Цадкин. Памятник разрушенному городу. Роттердам. 1953

В садах антропоморфизм возникал благодаря стрижке растений, в результате которой появлялись различные фигуры из зеленого материала (ил. c. 175). Так прежде чем был провозглашен принцип естественности, природа оказалась подвергнута «очеловечиванию». Это был антропоморфизм как иллюзионизм. Вместе с тем он был связан с эзотерическим прочтением природы. Астрологи Ренессанса хотели неразрывно соединить Историю и Космос. Гностики рассматривали природу в качестве живого целого, а человека связывали с движением всего бытия, что сохранялось в маньеризме. Некий коллаж, составленный из природных элементов, возник в портретах Дж. Арчимбольдо (ил. c. 18). Антропоморфизация стала не только игрой, но и эмблемой. Смысл изображения современник выразил словами: «несогласное согласие»[592].

С кругом П. Брейгеля Старшего и И. Босха, а также маньеризмом связаны пейзажи, причудливо принявшие форму человеческой головы или тела[593] (с. 57). Подобные изображения можно найти и у С. Дали. Бесконечная загадка (1938. Театр-музей Фигерос) назвал он картину, в которой в изображении гор проступают контуры человеческих тел, демонстрируя взаимоперевоплощение биологических форм и форм неживой природы.

Иначе происходило опредмечивание образа в русском искусстве конца XVII в., впервые обратившегося к портрету. Парсуны представляли человека в застывших позах и одеждах, подчеркивали «вещные свойства» телесного, что придавало изображениям сходство с расписными изваяниями. Спустя полвека в полотнах Ф.С. Рокотова даже изображение одежд стало одухотворенным благодаря размытости живописной фактуры[594].

Идентичность

Если относительно антропоморфизации и персонификации встает вопрос, кто изображен, человек или нечеловек (что в одних случаях очевидно, в других – нет), то в портрете существует иная дилемма: присущи ли ему «наглядное единство личности» и «„внутреннее“ сходство», если воспользоваться определениями А.Г. Габричевского[595], т. е. возникает проблема идентификации.

Корни идентичности – в различных истоках портрета, который восходил к греческой идеализирующей и этрусско-римской натурализующей традициям. Греки были далеки от представления характерного облика индивида, они увековечивали не конкретных победителей спортивных игр, а создавали статуи идеального, физически совершенного атлета. В этом случае изображение человека развивалось от общего к частному: от антропоморфного бога, идеализированного героя, канонизированного лика христианских святых к самоценной личности Нового времени. В другом случае движение шло от частного к общему: от физиономической дословности этрусских посмертных масок, через физиологизм римских портретов к экспрессивному натурализму позднеготических образов. Оба истока соединились в эпоху Ренессанса, когда портрет складывался как самостоятельная область творчества, наполняясь более универсальными нравственно-психологическими характеристиками и сохраняя внешнее сходство с моделью.

Первые индивидуальные изображения представляли умерших людей, что было связано с внехудожественным фактором – погребальным обрядом. Протопортрет служил изоморфной заменой человека, что включало его в контекст мифопоэтических представлений о двойничестве[596]. Этрусские маски, выглядевшие «как живые», имели магически-ритуальное предназначение. Позднее погребальные фаюмские портреты (I–III вв.) писались с живой натуры. Это не меняло их функционального смысла – стереть грань живой/мертвый и было присуще также надгробным портретам – древнерусским и польским сарматским[597]. Эта идея никогда не уйдет из портрета – написанный с живой модели или посмертно, он будет причастен мысли о бессмертии.

Сакрализация. Живоподобие. Идеализация

В христианском искусстве всеобщее преобладало над конкретным, его интересовало не разнообразие, а повторяемость, родовые свойства. По словам Дионисия Ареопагита, иконы были призваны «отразить начальный свет и излучение первобожественности», «сверхзадача непортретного портрета состояла не в выявлении сходства, а скорее в снятии его»[598]. Иконописцы стремились удалить из лиц все случайное, бренное, вывести человека за пределы реального времени и пространства, воплотить совершенство Творения и горнего мира. В более позднее время характерным стало свободное перенесение внешних признаков, биографических данных от одного святого на другого, использование общего образца для их изображения и описания. Главным было передать представление об объединявшей всех их святости[599]. Узнать святых помогали атрибуты и надписи. В XVII в., когда в русском искусстве лишь зародился портрет, «достаточно было намека на портретное сходство, чтобы персонаж для них выглядел „яко жив“»[600].

Если античность придала богам человеческий облик, то в христианской культуре человек был признан богоподобным, его связь с Вселенной оказалась «как бы опрокинутой по сравнению с античными понятиями… Уже не человек спасается вселенной, а вселенная человеком, потому что человек есть ипостась всего космоса… земля обретает личностный, ипостасный смысл в человеке»[601]. Но не он сам. Лишь в позднем Средневековье можно найти примеры индивидуализации в посмертных изображениях, однако при этом обычно нет сравнительного материала, чтобы судить о степени реального сходства (как, например, в Надгробье Казимежа Ягеллончика в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове[602]).

Христианство к индивидуальному изображению отнеслось с сакральным почитанием – права на нерукотворный лик, некий портрет или, скорее, автопортрет (если можно так назвать отпечаток на плате Вероники) оно удостоило лишь своего основателя – Иисуса. Характерно, что в древнерусском искусстве разработка жанра портрета началась с различных вариаций на тему Спаса Нерукотворного[603]. Другой «портретированной» особой стала Мария, правда, для этого потребовался особый художник – Святой Лука.

При переходе к Ренессансу круг святых и иерархов, практически единственных до сих пор персонажей, имевших личные имена, пополняется. Изображения различных конкретных людей, в том числе автопортреты художников, появляются как безымянно, под видом святых (однако современники, подобно Вазари, сообщают для потомков, кто послужил прототипом), так и в собственном, хотя еще недостаточно индивидуализированном облике, в качестве донаторов. Более крупным планом они выступают на боковых крыльях триптихов, обрамляя фигуры Богоматери или святых. Затем средняя часть триптихов исчезает, остаются профильные изображения, которые укрупняются, приобретают трехчетвертной разворот, позднее пишутся анфас, и в результате возникает композиционная схема ренессансного портрета.

С Ренессанса в европейском искусстве утверждается реальный индивидуализированный человек. Требование «живоподобия» стало одним из главных эстетических постулатов. Вазари, когда хвалил картины, неизменно подчеркивал, что они как живые. Портретный жанр сложился в эпоху кватроченто именно на основе стремления к выявлению индивидуальных свойств, к познанию и самопознанию человека, а не к узнаванию идеи.

В сходном направлении позднее пошло русское искусство. Стоглавый собор (1551) узаконил писание в иконах царей, князей, народа. В XVII в. русские мастера будут «не знамения бо ради и чудес… персони святых или прочих человек писати… но истинного ради образа и вечного их воспоминания»[604]. Эту тенденцию продолжит искусство первой половины ХVIII в., вступив на путь Нового времени. К.Б. Растрелли взял на себя обязательство «работать в службе царского величества в кумироделании всяких фигур… которые подобны живым людям», это была постоянно актуализирующаяся утопическая мечта – делать «супротив натуры точь-в-точь»[605], «живо-писать». Однако лишь пигмалионовской Галатее при помощи Афродиты удалось перейти рубеж живой/мертвый, вещь/ человек, что в принципе искусству недоступно. Оно не может также преодолеть границу, отделяющую жизненное и художественное пространства, натуру и культуру, всегда оставаясь в сфере культуры. Это не зависит от того, как разные эпохи понимали проблему пограничья – подчеркивалась ли грань между искусством и действительностью, как в классицизме, или ее хотели стереть, перенеся искусство в жизнь, подобно романтикам, или же, как этот делали реалисты-натуралисты, переносить жизнь в искусство.

Граница жизнь/искусство всегда сохранялась, даже если театрализация и театральность ее старательно стирали (c. 346–349). Портрет, как и искусство в целом, в принципе не может остановиться на фиксации мира и человека такими, каковы они суть, если это и провозглашается. Искусство творит собственную «реальность», о чем свидетельствует не только опыт ХХ в., но и долгие поиски в искусстве прошлого образца, идеала.

Греческая культура, в которой боги были человекоподобными, активно эксплуатировала метаморфозу человеческих и божественных образов, сделав переход человек/нечеловек легким, а порой незаметным. Человек мог быть как награжден свойствами Бога, соответственно бессмертием, так и лишен их. В греческом искусстве отличить изображения богов или смертных можно, прежде всего, по атрибутам, в числе которых рост. Хотя греки выводили пропорции архитектуры из человеческих, ее масштабы были рассчитаны на сверхчеловеческие.

«Огромность» как признак идеализации, свойственный древним культурам, сохранялись в сакральных сооружениях Средневековья, чтобы дистанцировать человека от Бога. Эллинская идеализация образа человека сделала возможным возникновение вымышленного портрета (изображения Гомера), что, казалось бы, противоречит самой сущности портретного искусства. Такой портрет выполнял мемориальную функцию и получил особое развитие в годы становления исторического сознания Нового времени, когда создавались целые галереи вымышленных портретов предков, правителей (c. 315).

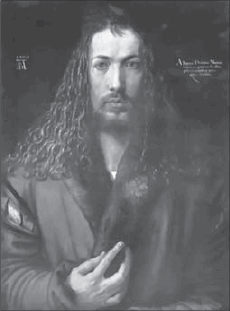

Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1500

Христианство признало человека богоподобным, он несет в себе высший образец. Это не изоморфизм, присущий людям и богам в античности, а соединение Бога и человека в одном лице. А. Дюрер в Автопортрете из мюнхенской Старой пинакотеки (1500) обратился к иконографическому типу Христа как Спасителя мира (Salvator mundi). Композиция портрета чисто фронтальна, как в иконе. Сходство с ней усиливают нейтральный фон, а также какое-то сияние, исходящее от золотисто-медных волос и заставляющее вспомнить о нимбе (в Автопортрете 1498 г. из Прадо они не вызывают мистических ассоциаций). Портрет необыкновенно красив. На нем художник сделал надпись: «Альбрехт Дюрер такими хорошими красками изобразил самого себя в возрасте двадцати восьми лет». Краски были действительно хороши, и художник сумел выстроить цвета в благородную гамму. При всем нарциссизме, свойственном и другим автопортретам Дюрера[606], здесь проступает более общая концепция. Протестантизм, активным приверженцем которого был Дюрер, особо подчеркивает в Богочеловеке, Христе, человеческое начало, а конкретного человека трактует как центр религиозно-духовной активности. Здесь как бы воссоздается Бог в человеке, а человек – в Боге. В результате Автопортрет насыщается метафизическим смыслом, выходит за рамки показа конкретной особы, обретает аллегорическо-символический, мистически-визионерский смысл, раскрывая идущее от Ренессанса представление о художнике как «втором Боге» (Альберти). Тем самым изображение конкретной персоны отступает на второй план, а лицо художника оказывается подходящей моделью для воплощения высших смыслов, переданных через красоту модели и самой живописи, что было адекватно эпохе Возрождения, в которой искусство правило бал[607].

Лицо и тело

Отношения идеального и реального в искусстве по-разному отражались на изображении лица и тела. Они могли жить самостоятельной жизнью (не случайно можно восхищаться античными скульптурами с утраченными головами). Индивидуализировалось прежде всего лицо, в котором, согласно мифопоэтической традиции, видели зеркало души.

Греки компоновали идеальное тело из прекрасных частей. Средневековье могло натуралистически, остро характерно показывать его особенности, однако это были изображения определенного типа тела, подвергнутого аскезе или казни – как в изображениях Иоанна Крестителя и Христа. Донателло так изобразил Марию Магдалину (1455, Флоренция, музей Опера дель Дуомо). Это могло быть и задрапированное в искусном S-образном изгибе тело так называемый «прекрасной Мадонны» – иконографический тип, распространенный в Центральной Европе в XIV–XV вв.

Вит Ствош. Надгробье Казимежа Ягеллончика. Вавель. Кафедральный собор. 1492

Ренессанс заинтересовался эстетически значимым, а не индивидуальным телом, как живым, так и мертвым (Джованни Беллини. Оплакивание Христа. Берлин. Далем музей). ХVII век придал его изображению типовое разнообразие – барочную экспрессию или классицистическое спокойствие. В рамках нормативной эстетики, где художественное и жизненное пространство резко отделялись, тело и лицо могли изображаться с различной мерой условности: лицо воспроизводить реальную особу, а тело служить аллегорией, эмблемой, как это было в случае работы Луи Каравакка, представившего Елизавету Петровну в детстве с лицом, имеющим портретное сходство, и обнаженным телом богини[608] (1750. ГРМ). Однако люди X V III в. уже не могли со всей серьезностью играть в миф и, по свидетельству современников, стыдливо занавешивали часть изображения кисеей[609]. Г.К. Гроот, копируя портрет, счел необходимым усилить мифологическое начало и, чтобы сблизить образ царицы с образом Флоры, дал ей в руки вместо медальона Петра I, как в оригинале, букет цветов (см. также с. 367). Соединение идеального тела с портретной головой можно было найти еще в ХIХ в. у Кановы в статуе Наполеона (бронза. 1810. Милан. Брера) Пример тела-портрета принес уже XVIII в. (Ж.Б. Пигаль. Вольтер. 1776), а в ХIХ в. появился роденовский обнаженный Бальзак.

Лицо преимущественно идеализировалось, однако в отличие от тела редко мифологизировалось. Один из крайних примеров – автопортрет Караваджо в виде отрубленной головы Голиафа (Давид с головой Голиафа. 1605–1610. Галерея Боргезе). Реальные изображения нужны тем, полагал Дюрер, «кому надо изобразить человека со сходством», «скорее для достижения различия, нежели для создания прекрасного»[610], а именно это, второе, долгие века полагалось целью искусства, чему как бы в принципе не соответствовал жанр портрета. Вероятно, это одна из причин, по которой в классицистической системе он считался низшим видом искусства.

Мифологизация и костюмирование

Микеланджело да Караваджо. Давид с головой Голиафа. 1606–1607

Изображение человека мифологизировалось, получая иконографические признаки различных богов и мифологических персонажей, выбиравшихся в соответствии со вкусом эпохи и характером, который хотели придать портретируемой модели. При этом индивидуализация отступала на второй план, как и в иконографически устойчивых портретах-типах, подобно конному, восходящему к изображению Святого Георгия. Если в вымышленном портрете домысливались черты лица, то здесь домысливался тип человека. Л. Бернини говорил об изображениях лиц высокого социального положения, что здесь нужно, «помимо сходства, выразить то, что присуще героям»[611] – так видел человека скульптор барокко, независимо от того, отвечало ли это реальности. Происходило абстрагирование образа портретируемого, который осмыслялся в соответствующем коде. Поэтому не только вырабатывалась общая иконография эпохи, но и возникала возможность замены основного действующего лица. Бернини создал терракотовую модель конного памятника Людовика XIV, предназначенного для Парижа, сделав его похожим на Александра Великого. Однако модель не понравилась и была отправлена в ссылку в Версаль, где Жирарден переделал всадника в римского героя Марка Курция. Традиционным было подражание знаменитым античным памятникам. Б. Торвальдсен превратил Юзефа Понятовского в Марка Аврелия, вылепив памятник польского национального героя по образцу римского конного монумента этого императора (II в. Капитолий). В ярмарочных фотографиях все происходило проще: там можно было легко превратиться в Чапаева и Буденного, вставив голову в отверстие в фанерном макете их фигур. Одновременно решались две задачи – фотографировавшийся превращался в героя, а его фотография утверждала миф чтимых народом военачальников.

В качестве иконографического образца мог быть использован портрет Данте, которому следовали живописные или рисованные портреты (Э. Делякруа. Шопен. Рис. 1838. Лувр), а позднее фотографические портреты[612]. Это своего рода цитирование, рассчитанное на эрудицию зрителя, уводило в легенду, сформированную культурной традицией, помогало включить образ в соответствующую конвенцию, создать портрет-знак.

Мифологизированные одежды и реквизиты, используемые в портрете, выводили образ человека за пределы индивидуального бытия, а также «конкретного» времени, связывая с вечностью. В результате мифологизировалась сама суть образа, что было одной из форм его идеализации. В XVIII в. она приняла изящные кокетливые формы – эпоха философов мало верила в мифы, а костюмированный портрет начал служить, в частности, знаком политической ориентации, масонской принадлежности (Э. Виже-Лебрен. Портрет Станислава Августа Понятовского в костюме Генриха IV. 1797. Киев. Музей западного и восточного искусства)[613]. Еще в начале ХIХ в., по словам мемуаристки, «никто не хотел быть представленным в собственном облике»[614]. Антикизирующие одежды стали достоянием женской моды. Мужчины и даже женщины, в частности мадам Рекамье, носили прическ и ? la Titus. Мифологизация образов превратилась в стилизацию, что не лишало их очарования.

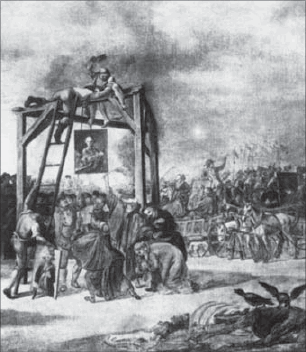

Жан Пьер Норблен. Казнь изменников in effigie. 1794

Романтики вернули мифу серьезность, воскресили мифопоэтическую традицию, создав мифы национальные, исторические. Доносили они их и при помощи аллегорических фигур, нашедших место в живописи и в романтической литературе[615]. Художники того времени обычно не рядили героев в античные одежды, а представляли их обнаженными или облачали в национальное платье и помещали в национальный пейзаж (Ф.О. Рунге. Утро. 1809. Кунстхалле, Гамбург; А. Венецианов. На пашне. Весна. Первая половина 1820-х годов. ГТГ). А. Орловский написал Автопортрет в костюме польского крестьянина (около 1820. Национальный музей в Познани). Аллегорические фигуры в произведениях романтиков оказались способны воплотить «ужас истории» – таков атлет, засыпаемый землей, в рисунке Рунге (Падение отечества. 1809. Кунстхалле, Гамбург). Аллегории могли воплощать и исторический оптимизм (Э. Делякруа. Свобода на баррикадах. 1830. Лувр).

Романтизм не выразил себя ярко в портрете. Художники хотели запечатлевать не внешность модели, даже как воплощение души, а, прежде всего, свое отношение к ней. Они сочли проблему сходства интересной лишь для родственников портретируемого (Г. Гейне). В дальнейшем внехудожественной ее признает и история искусства[616]. «Очная ставка между картиной и действительностью заходит обыкновенно так далеко, – писал Б.Р. Виппер, – что произведение искусства, портрет, перестает быть центром внимания, превращается во что-то второстепенное… Как будто в портрете играет главную и самодовлеющую роль не сам портрет, не изображение, а живой оригинал, стоящий позади»[617].

Бертель Торвальдсен. Памятник Юзефу Понятовскому. 1820–1829. Варшава

Во второй половине ХIХ в. портрет в полной мере выступил носителем личностной характеристики, человек предстал в его индивидуальной неповторимости, как у Репина в Портрете М.П. Мусорского (1881. ГТГ). Однако даже эта цель не была единственной. «Прежде чем мне пришла мысль запечатлеть черты, к которым я был так привязан, – вспоминал К. Моне о своей работе над портретом только что умершей жены, – мой естественный автоматизм прореагировал на удары цвета»[618]. Э. Манэ потребовалось дополнить уже законченный Портрет Т. Дюре (1868. Пти Пале) введением натюрморта, чтобы быть удовлетворенным созданным образом[619]. Сама живописная материя теперь стала носительницей личностной характеристики. Прежде всего «удары цвета» интересовали Ван Гога в его поздних автопортретах, именно через цвет раскрывавших состояние духа художника. Для этого даже не всегда нужно было изображать себя. Не случайно Э. Панофский назвал «духовным автопортретом» гравюру Дюрера Меланхолия. В принципе каждое большое произведение является неким автопортретом художника, его субститутом, свидетельствуя о «присутствии» в нем мастера. Вместе с тем автопортрет – это и отстраненность от самого себя:

Что, в сущности, и есть автопортрет.

Шаг в сторону от собственного тела,

повернутый к вам в профиль табурет,

вид издали на жизнь, что пролетела.

Вот это и зовется «мастерство»:

способность не страшиться процедуры

небытия – как формы своего

отсутствия, списав его с натуры.

И. Бродский. «На выставке Карла Вейлинка»

Живой/мертвый

Раз созданный портрет начинает жить своей жизнью, включается в быт, ритуал, может подвергнуться магическим воздействиям при лечении, заговоре, выполняя функцию замещения человека[620]. Он способен подменять его в различных ситуациях, как, например, при обручении, что особенно практиковалось в случае королевских браков. Магическую подоснову имела долго сохранявшаяся казнь через портрет, in effigies, произошедшая, в частности, в 1794 г. в Варшаве, когда во время восстания рядом с реальными людьми были в прямом смысле повешены портреты отсутствовавших инициаторов пророссийской Тарговицкой конфедерации, что запечатлено в акварели Ж.П. Норблена (Национальный музей в Варшаве) (ил. с. 226).

Изображение человека, вышедшее из мифопоэтической традиции, могло возвращаться в миф. Альберти так определял эту способность искусства: живопись «заставляет отсутствующих казаться присутствующими», а «мертвых казаться живыми по прошествии многих веков»[621]. Портрет, но чаще скульптура как трехмерное изображение наделялись свойством оживить человека, вызвать его тень, призрак. Здесь не требовалось вмешательства богов, как в случае Галатеи. Посредником выступало искусство. Со всей непосредственностью это описал И.М. Долгорукий в стихотворении, посвященном масонскому саду И.В. Лопухина:

Тут Жан-Жаков образ славный

В бездыханном гипсе зрю;

Жив философ благонравный,

С ним я духом говорю;

……………………….

Здесь угрюмый озирался

С удивлением Сократ,

Истукан его шатался, —

Он бежать хотел назад.

……………………….

Ужас вдруг вселился в чувство,

Сердце дрогнуло во мне!

В куклах разнаго искусства

Мысль моя наедине

Тени мертвых возбуждала,

И сладчайшею мечтой

Зренье, слух и речь давала

Им подобныя со мной.

«Прогулка в Савинском»

Атмосфера сада способствовала общению двух миров. Там само мемориальное сооружение, сила воспоминаний могли вызвать мысль о духах. Как сказано у Пушкина о царскосельских памятниках: «Садятся призраки героев / У посвященных им столпов».

В пушкинском мифе «губительной статуи» и Командор, и Медный всадник приходят в движение, обретают особую, выходящую из-под управления силу благодаря внутренней энергии[622]. Такое «ожившее» изображение человека, именно как нечеловек, наделялось демоническими, разрушительными свойствами (это не только Голем[623], но и гоголевский портрет ростовщика). Однако оно могло временно взять на себя защитную функцию (О. Уальд. «Портрет Дориана Грея»). Литература по-разному запечатлела превращение человека в статую, переход от живого к мертвому. А. Мицкевич в «Отрывке III части „Дзядов“» так описал Медного всадника, уловив реально заложенное скульптором движение: «Царь Петр коня не укротил уздой /…скакун… /Топча людей…/ Сметает все…/ Одним прыжком на край скалы взлетел,/ Вот-вот он рухнет вниз и разобьется. / Но век прошел – стоит он, как стоял» – ожившая статуя вновь превращается в бронзового истукана, возвращаясь из мифологизированного в конкретное историческое пространство (перевод В. Левика).

Изображение человека может совершать иного рода переходы из одного пространства в другое, как у Ахматовой:

Ты сбежала сюда с портрета,

И пустая рама до света

На стене тебя будет ждать.

……………………………

На твоих щеках алые пятна:

Шла бы ты в полотно обратно.

«Поэма без героя»

Ахматова описала еще одно изменение, которое может произойти с человеческим изображением:

Когда человек умирает,

Изменяются его портреты.

По-другому глаза глядят, и губы

Улыбаются другой улыбкой.

Я заметила это, вернувшись

С похорон одного поэта.

И с тех пор проверяла часто,

И моя догадка подтвердилась.

«Из шести книг»

При всех трансформациях, которые претерпевало изображение человека, заключенное в произведении искусства, оно, в отличие от бальзаковской шагреневой кожи, но подобно рукописям, которые не горят, не могло исчезнуть. Показательно, как Гоголь изменил концовку во второй редакции повести «Портрет», которая расширяет круг ее мифопоэтических образов – портрет ростовщика не растворяется на полотне, его крадут. Белинский не понял мифологической основы, полагая, что следовало описать судьбу художника «на почве ежедневной действительности», тогда «не нужно было бы приплетать тут страшного портрета».

Изображение человека в искусстве, которое может и не являться собственно его изображением, постоянно служит связующим звеном реального и трансцендентного мира, Земли и Космоса, материи и духа, жизни и истории, мифа и реальности, действительности и идеала. Многоплановая роль этого изображения была маркирована многозначностью латинского слова effigies, которое означало образ, портрет, изображение, куклу, подобие, отражение, описание, образец, идеал, призрак, тень умершего. Все эти значения перерастают рамки портрета как такового, свидетельствуя, что через образ человека, как и через образ антропоморфный, могли выстраиваться картина мира, взаимоотношения мира живого и неживого, земного и потустороннего, мифа и действительности, а также аллегорически визуализироваться представления о добре и зле. Изображение человека включалось в магические, ритуальные действия, обретало независимость. Полифункциональность и смысловое многообразие представления человека в произведениях искусства говорят о неисчерпаемой способности культуры к метаморфозу и вместе с тем о желании человека не только запечатлеть свое присутствие в этом мире, но и преодолеть духовно-физические, пространственно-временные границы земного существования, об осознанном или подсознательном стремлении индивида выйти за пределы собственного бытия.

Гравюра из книги Михаила Мейера «Химический цветник». Уфа, 1789

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

В Москве и на границах

В Москве и на границах С объединением страны была достигнута политическая и экономическая стабильность. В деревнях можно было тихо-спокойно заниматься сельским хозяйством, платя оброк владельцам земли. Наибольший оброк получали служилые дворяне, так как у них крестьян

Глава XIII. Симметрично развернутые изображения в искусстве Азии и Америки[63]

Глава XIII. Симметрично развернутые изображения в искусстве Азии и Америки[63] Современные этнологи проявляют явное отвращение к сравнительным исследованиям первобытного искусства. Нетрудно понять приводимые ими доводы: до сих пор исследования подобного рода стремились

Глава 3 Отображение физического бытия

Глава 3 Отображение физического бытия «Моя главная задача -заставить вас видеть».- это прежде всего(Д.- У. Гриффит в ответ на » вопрос интервьюера, 1913)В отображении физического бытия фильмы отличаются от фотографии в двух отношениях: в том, что они показывают реальность в

Человек в искусстве Эрнста Барлаха

Человек в искусстве Эрнста Барлаха Есть искусство, путь которого к зрителю замедлен. Такое искусство не успевает принести славу и венки своему создателю еще при его жизни, и тогда художник, набравшись терпения, живет тяжело и почти не слыша отклика на свое творческое

Предисловие Огненный меч на границах культур

Предисловие Огненный меч на границах культур Книги Александра Викторовича Михайлова начинают выходить уже без него. У него при жизни была всего одна книга и много-много статей. Несравненный по изобилию умственный труд его охотнее и естественнее укладывался в

Глава 4. Вербальное в «актуальном русском искусстве»[60]

Глава 4. Вербальное в «актуальном русском искусстве»[60] Со времени 10-х – начала 20-х годов в русском изобразительном искусстве, и в частности в сегменте, ориентированном на развитие ведущих принципов поэтики XX века, произошло множество перемен: формы и стратегии

Глава 1. Моти в волны в искусстве модерна и литературе символизм а

Глава 1. Моти в волны в искусстве модерна и литературе символизм а Мотив волны относится к числу самых излюбленных мастерами модерна. Наряду с растительными мотивами, мотивами обнаженного тела, женских волос, морских раковин, змей, крыльев птицы и других органических

В ГРАНИЦАХ МЕЛОДРАМЫ

В ГРАНИЦАХ МЕЛОДРАМЫ 1В 1936 году Марсель Карне получил первую самостоятельную постановку. Это была мелодрама «Женни», написанная Жаком Превером и Жаком Констаном по роману Пьера Роше. Сценарий предназначался для Фейдера, только что закончившего «Героическую кермессу».

ГЛАВА IX. МЕТОД ДЕЙСТВЕННОГО АНАЛИЗА И ВАХТАНГОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ ТЕАТРА

ГЛАВА IX. МЕТОД ДЕЙСТВЕННОГО АНАЛИЗА И ВАХТАНГОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ ТЕАТРА К. С. Станиславский и его ученик Е. Б. Вахтангов. Метод действенного анализа Станиславского и «три фактора» Вахтангова. Метод и профессиональная культура режиссёра и актераИзвестный

Глава 2 «Человек естественный» и «человек играющий» в садовом пространстве

Глава 2 «Человек естественный» и «человек играющий» в садовом пространстве В поисках себя. – Неестественность «естественного человека». Идеальный владелец сада. – Естественность, утопизм, театральность. – Игра и иллюзия. – Амплуа. – Человек на садовой