Глава 2 История и искусство в культуре польского просвещения

Глава 2

История и искусство в культуре польского просвещения

История и культура. – В поисках духа истории. Историческая живопись. Дидактика и документ. Политическая и национальная идея

Зыгмунт Фогель. Замок в Тенчине

«Геродот, как и Ливий, и Орозий, и даже как историки Ренессанса, писал историю для того, чтобы сохранить примеры и модели и передать их нам для подражания. Но уже прошло столетие [и]… история больше не является источником типичных моделей», – констатировал Элиаде[766]. Просвещение относилось к первому, восходящему к античности периоду, оно еще строило историю на примерах и моделях и хотело донести до современников не только ее факты (для их собирания прилагались огромные усилия), но и уроки. Парадоксальный афоризм «история учит, что она ничему не учит» родился не в то время. В отличие от современной истории, которая преобразует «документ в памятник», тогда происходило «превращение памятника в документ, „обращение в память“ памяток прошлого, „оглашение“ этих следов, которые сами по себе часто бывают немы или же говорят вовсе не то, что мы привыкли от них слышать»[767].

История и культура

История как процесс, протекающий во времени и пространстве, и история как мысль об этом процессе по-разному соотносятся с культурой. В первом случае культура – часть общеисторического процесса, одна из сфер человеческого бытия, во втором – история оказывается внутри культуры, становится объектом ее рефлексии. Исторические события, преломляясь в индивидуальном и общественном сознании, превращаются в текст культуры, начинают существовать в пространстве культуры и по ее законам. «Вне культуры, не окруженная аурой понимания-проникновения, история оставалась бы неосознанной, неосуществленной, ибо стерлась бы из памяти общества, осталась бы только в акциональном ряду, но не в пространстве культуры»[768].

Если одна из важнейших задач исторической науки – восстановить факты, очистить их от наслаивающихся толкований («историки не являются ни судьями, ни моралистами», полагал П. Рикёр[769]), то культуру в целом интересует прежде всего сама смена интерпретаций как признак различных эпох. Культура – это память истории, однако в выборе объекта внимания каждая эпоха обнаруживает соответствующие критерии, которые зависят от ее иерархии ценностей. Не претендуя на непогрешимость выбора, культура может менять оценки, актуализировать или вновь предавать забвению те или иные события. Если история как целое несет в своем потоке все явления культуры, то последняя извлекает из совершающегося в истории и из своей памяти лишь те факты, которые представляются ей достойными этого, и казус Герострата, разрушившего святилище Артемиды, чтобы сохраниться в истории, был попыткой «обмануть» культуру, нарушить действие ее ценностной системы. Активность культуры по отношению к истории выражается и в том, что она формирует человека как творца истории.

Историческое сознание, которое имеет интеллектуально-рациональный характер, проявляясь также в эмоционально-психологических реакциях, не локализовано в какой-либо замкнутой сфере культуры. Оно пронизывает все ее пространство, воздействует на менталитет человека и общества, национальные стереотипы, мораль, поведенческие образцы, стиль жизни, ее материально-вещественный облик, воплощается в образах искусства. При этом историческая рефлексия выражается в различной форме – мифологической, научной, художественной, бытовом сознании. В культурном пространстве исторические события, герои и идеи постоянно пребывают между мифом и реальностью. Претензии эпох и людей быть максимально объективными выразителями «исторической правды» часто оборачиваются лишь сменой ее мифологического костюма. Даже для науки, стремящейся к точности, эта «правда» остается пытающейся ускользнуть целью. Культура хранит древние мифы и рождает новые, создает образы, символы и знаки, которые концентрируют представления об истории, получают различные смысловые признаки в сменяющейся общественной и культурной ситуации. Поэтому, в частности, скульптурные монументы как вещное выражение исторической памяти, напоминание о прошедшей истории (монумент от лат. monere – напоминать) могут быть установлены и разрушены. Однако они не исчезают полностью и могут быть вновь «открыты» в прямом и метафорическом смысле. Историческое событие в культуре не имеет «срока давности», оно способно вновь и вновь обретать актуальность, а исторические герои – вечность. Их образ со временем может проясняться и затушевываться, сакрализоваться и демифологизироваться. В художественных текстах исторические образы живут в мифопоэтическом времени-пространстве.

Храм Сивиллы в Пулавах. Гравюра Яна Захариуша Фрея по акварели Зыгмунта Фогеля. 1806

В отличие исторического времени, которое постоянно движется вперед, в искусстве события свободно перемещаются по его шкале. Ему дано симультанно совмещать разновременные явления, как это свойственно средневековым произведениям, но характерно и для поэтики ХХ в. Искусство способно возвращать ушедшее, забегать в будущее, погружать событие в вечное время Космоса. В произведениях искусства время свертывается в своей протяженности и растягивается, а его движение ускоряется или застывает. Поэт волен в нескольких строках уложить исторические процессы, длившиеся столетия:

Пока ягнята и волы

На тучных пастбищах водились

И дружелюбные садились

На плечи сонных скал орлы,

Германец выкормил орла,

И лев британцу покорился,

И галльский гребень появился

Из петушиного хохла.

О. Мандельштам. «Зверинец»

В поисках духа истории

Каждая из эпох, создавая свою картину мира, оглядывалась в прошлое, мифологическое или историческое. Это происходило, даже если отрицалась преемственность традиций, что делало Просвещение по отношению к барокко, а романтизм – к Просвещению. Разоблачая древние мифы как суеверие, оно само творило новые мифы, выражая через них свою концепцию истории[770]. Она была оптимистической. Человек способен «сделать из себя все, чем он может и должен стать», – писал Гердер[771]. Тем самым утверждалось представление об истории как восходящем процессе, о чем говорило и самоназвание эпохи (c. 371). Слово прогресс благодаря Вольтеру стало одним из ключевых.

Отношения старого и нового, постоянно, осознанно и неосознанно присутствующие в культуре, в эпоху Просвещения приобрели особый характер (c. 322). Сменились сами понятия старого и нового. Если для Ренессанса moderni – это носители «темного Средневековья», а аntiqui – наследники возрождаемых античных идеалов, то уже с рубежа XVII–XVIII вв. понятие современность обретает иную аксиологическую окраску. Именно новые теперь рассматриваются как выразители творческих возможностей своей эпохи. Так называемый спор старых и новых, который в то время развернулся во Франции[772], означал не просто стремление утвердить приоритет французской культуры эпохи Людовика XIV. Он был знаком мироощущения, которое сложилось в годы «кризиса европейского мышления» (определение Поля Азара), и было проявлением зарождавшегося историзма Нового времени (IV.2). Начав постигать специфику отдельных культурных эпох, мыслители Просвещения не могли остановиться на идее «возрождения», на отношении к античности как к высшему образцу. Вместе с тем желание определить чье-то превосходство отражало повышенную роль понятия прогресс в интерпретации культурного процесса. Отсюда выяснение вопроса, что выше – античная трагедия или произведения Корнеля и Расина.

В Польше дискуссии о роли античности, происходившие во второй половине XVIII в., культивирование ее мифов и традиций в генеалогических легендах и в искусстве составляли важную часть сарматского сознания, отражали компромиссное соединение старых и новых ценностей, умеренность в отношении к образцам, которые переставали служить обязательной нормой[773].

Ориентировав ход истории в будущее, просветители также искали идеал в прошлом, в состоянии естественности, изначально присущем природе. Здесь имела место «историческая инверсия»[774] – движение вперед виделось не столько как становление, сколько как восстановление нарушенной гармонии между человеком, природой и социумом. Поиски счастливого будущего переносились в прошлое, актуализировался миф Золотого века, прекрасной Аркадии, при этом в Польше аркадийский миф окрашивался сарматским пассеизмом.

Два разнонаправленных вектора создали поле напряжения, в котором формировалось историческое сознание эпохи, нарушалась статика универсалистских представлений о мире. Они вытекали из признания всеобщности естественного состояния, что позволяло рационально вводить единые моральные критерии, посредством них оценивать настоящее. История представала перед просветителями как «огромный театр… в котором умершие выходят на знаменитую сцену» и как «покорные актеры» ждут справедливого приговора[775]. Среди судей исторического процесса оказалось искусство. К этому оно пришло по мере формирования самого понятия история.

Эпоха Просвещения не только накопила и критически осмыслила огромную массу фактов, но и открыла дух истории и народов, хотя его еще связывали с представлением о субстанциональной универсальности человеческой натуры (Вольтер), с духом законов (Монтескьё). Вольтер, сформулировав понятие дух народов («Опыт о нравах и духе народов»), включил в его изучение не только политическую историю, но и историю религии, науки, философии, искусства, а понятие неизменной человеческой натуры соединил с понятием обычай (la coutume). Его царство «простирается на нравы и все языки», т. е. на сферу культуры, именно она «приносит разнообразие на сцену мира»[776]. Вслед за Вольтером, популярный К.А. Ватле повторял в «Искусстве живописи», что художники должны уметь показать «различные народы в их разном возрасте, законы, игры, искусства, знаменитых людей»[777]. «Различные народы» присутствовали в искусстве XVIII в. лишь как экзотический сюжет, как Rossica, Polonica, однако произведения, создаваемые иностранными мастерами, расширяли представления о далеких народах.

Гердер, предвосхищая романтическое понимание истории, писал: «Какая глубина в характере одной только нации… как редко удается раскрыть ее в слове так, чтобы каждый мог ее понять и почувствовать»[778]. Найти это слово оказалось возможным, отказавшись от телеологического взгляда на историю, от поисков ее неизменных оснований и начав понимать ее как «единство процесса»[779]. Это означало изменение способа исторического мышления в целом, завершение пути в Новое время, отмеченного несколькими этапами. В Средневековье мир и икона воплощали «ныне сущее вечное» (Кирилл Туровский). Гуманисты Ренессанса полагали, что все божественное осуществляется через деятельность человека, а «история людей созидается человеческой волей»[780]; в ту эпоху человек стал субъектом истории, в его формировании особая роль принадлежала искусству[781].

Марчелло Баччарелли. Коронационный портрет Станислава Августа. Мраморный кабинет Королевского замка в Варшаве. 1768–1771

Однако, как показал Э. Кассирер, только эпистемология Просвещения выделила человека из природы и начала подходить к нему с новыми мерками, он начал рассматриваться в связи со своей специфической для него социальной сферой, которая, в отличие от «вечной» природы, подвержена изменениям. Человека охватила жажда знания о самом себе. Историзм стал неизбежным, когда человек расстался с вечностью как главной категорией, переместившись в историческое земное время. Природа тоже начала обретать свою историю, в результате «немногие тысячелетия, с которыми под влиянием Библии и летописных преданий привыкли считаться образованные люди… поблекли… перед десятками и сотнями тысяч лет… Бюффоновой естественной истории»[782]. Философия все больше становилась эпистемологией, с позиций которой А.Г. Баумгартен определил эстетическое как акт чувственного познания, а эстетику конституировал в качестве составляющей философии[783]. Искусство и наука сблизились. «Программой Просвещения было расколдовывание мира. Оно стремилось разрушить мифы и свергнуть воображение посредством знания»[784]. То и другое ему в большой степени удалось с пользой для науки и потерями для искусства (с. 233–234). Однако оно тоже внесло вклад в концептуализацию истории.

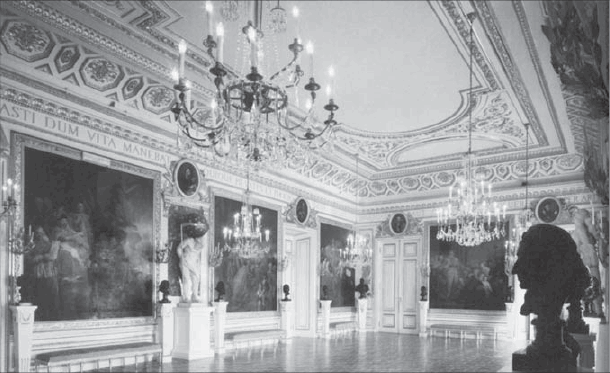

Королевский замок. Рыцарский зал. 1781–1786 гг.

В XVIII в. ускорился исторический процесс, интенсифицировался темп жизни и ее преобразования. Человек Просвещения острее ощущал само течение времени. Его сакральное измерение, важное для барокко, уступило место параметрам времени профанного. Если Средневековье, по словам Мандельштама, свежие новости черпало в Священном писании, в соответствии с ним эсхатологически предвидя будущее, то теперь главным становился момент текущий, а ориентиром – новости, которые приносят газеты. Появившееся слово эпоха Франтишек Езерский разъяснял соотечественникам как «промежуток времени между двумя событиями»[785].

Тот век ускорил также художественные процессы. Если раньше время стилей измерялось веками, то теперь они, не успевая сменяться, совмещались в пределах одной культурной эпохи. Возникшее рококо сохранялось на фоне еще долго доживающего барокко, которое в своем конце сомкнулось с предромантизмом и классицизмом. Важной составляющей выступали различные архаизирующие псевдостили – прежде всего псевдоготика, а также так называемое египетское и дорическое «возрождения», связанные также с неоклассицизмом, но можно говорить и о неком «неолитическом возрождении». Реабилитация готики, как и возникновение различных неостилей, свидетельствовали о развитии исторического подхода к художественному наследию.

Поскольку в культуре Просвещения все большее значение получала категория времени, то, вероятно, неслучайно на первом плане оказались временные искусства – музыка и театр. Приблизиться к ним стремилась живопись. Хотя Лессинг не признавал за ней данной способности, однако полагал, что художник может избрать для изображения такой момент действия, из которого легче всего понять прошедшее и последующее[786]. Этому учили в Академиях[787]. Темпоральные характеристики постоянно присутствовали в живописи независимо от их тематики – не только в композиции, но и в ритме линий, движении цвета, объема[788]. На трактовку категории времени повлияло пришедшее из натурфилософии представление о развитии как органическом разрастании. В качестве органического процесса, включающего циклы расцвета и упадка, И. Винкельман увидел историю искусства.

Историческая живопись. Дидактика и документ

В эпоху барокко реinture d’histoire соединяла мифологию, священную и земную историю в аллегоризованное целое, герои и боги составляли единый мир. Лафонтен дал исторической живописи статус «высокого жанра», который она долго сохраняла в академической иерархии. В XVIII в., вплоть до времени Ж.Л. Давида, историческая картина играла в европейском искусстве, однако, меньшую роль, чем в предыдущую эпоху. Рококо не способствовало обращению к ней. Так, «в Англии середины XVIII в. [историческая живопись] отчасти подобна миражу… все это искусство… оказывается настолько однообразным и пассеистичным, настолько заимствованным, что анализировать его едва возможно»[789]. Французская живопись начала века еще прославляла Людовика XIV, а после его смерти осталась в пределах религиозной и мифологической тематики. Особое значение историческая живопись приобрела в Польше в связи с политической ситуацией страны, разделами польско-литовской Речи Посполитой и национально-освободительным движением.

Однако Дидро расширил границы исторической картины, полагая, что «следует называть жанровыми живописцами подражателей природы грубой и мертвой, а живописцами историческими – подражателей природы чувствующей и живой», первые пишут «только цветы, фрукты, животных, леса, горы», вторые – «сцены домашней и общественной жизни»[790]. Картина Тягости войны Ватто (1712–1715. ГЭ) стала, вероятно, первой, в которой батальная тема была связана не с изображением сражений, а представлена как бытовая и погружена в пейзаж. Хогарт пробовал «подняться до исторической живописи, но с малою удачей»[791]. В 1770 г. Бенджамин Вест создал полотно Смерть генерала Вольфа (Национальная галерея Канады), в котором стремился, по его словам, к «эпической репрезентации», придав композиции сходство с иконографией Снятия с Креста. Существовавшая потребность в историческом жанре, а также отсутствие впечатляющих произведений позволили этому англо-американскому художнику-автодидакту получить звание придворного мастера Георга III.

В эпоху Просвещения божественные и человеческие деяния разграничились. Картина мира раздробилась на небо и землю, между ними ослабли связи, внимание перешло по преимуществу на земные проблемы. В конце XVIII в. их пытались разрешить без помощи Бога. Игра приобретала драматический и даже макабричный характер[792]. Как писал в «Энциклопедии» Вольтер, «история событий делится на священную и гражданскую. Священная история – это ряд божественных и чудесных действий… Я совсем не коснусь этого почтенного предмета»[793]. Следуя Вольтеру, живопись занялась гражданской историей, пример чему – полотна Марчелло Баччарелли на темы польской истории для Рыцарского зала Королевского замка в Варшаве (ил. с. 302). Однако в творчестве эпохи Просвещения сохранялась и библейская тематика, не ушли из него сакральные идеи, связанные, в частности, с представлениями о божественном происхождении власти[794]. Не исчезла мифология, которая позволяла аллегорически персонифицировать просветительские идеи, делая их наглядными, служила она и прославлению высоких заказчиков.

Просвещение как морализаторская эпоха одной из важнейших функций истории считала дидактику. Лорд Болингброк, близкий по взглядам Вольтеру, полагал, что исторические сочинения способны перенести читателя «в минувшие времена… сделать его актером на сцене событий… Таким способом история становится учителем человеческой жизни… и одновременно философией»[795]. Счастье человека, его моральное возвышение и обогащение разума через исторический опыт, а также просвещение – цели истории, согласно Гердеру. Музы, по Ватле, призваны помочь художникам показать «труды, добродетели, ошибки смертных… нравы и обычаи, законы, развлечения, искусства, знаменитых людей»[796]. В 1773 г. варшавский «Монитор» писал, что история призвана «служить устройству теперешней жизни». И.Ф. Урвановым историческая живопись понималась как явление, которое «увеселяет… удовлетворяет любопытству, но еще исправляет нас, предлагая нам живо добрые и худые примеры»[797]. Станислав Август хотел, чтобы «зритель с первого взгляда был охвачен идеями справедливости… великодушия, согласия»[798]. (Эти слова были написаны по поводу заказанных королем во Франции полотен на темы из античной истории.) Сходные мысли витали по всей Европе.

Художник должен был также научиться «делать справедливое древним людям сравнение с нынешними и прилагать к собственным нашим обстоятельствам их нравственность»[799]. В «Истории» Красицкого римляне с их завоевательной политикой олицетворяли феодализм, карфагенцы – предприимчивое мещанство, купец с Родоса – деизм. Так прошлое осознавалось через современные понятия (ил. с. 317).

Роль достоверного исторического документа с эпохи Возрождения выполняла батальная графика. В академической художественной системе такая же роль отводилась батальной живописи (отсюда протоколизм этого жанра по предназначению). Она должна была представлять «частные сражения, не означая исторического времени». В отличие от этого собственно исторической картиной считались «те баталистические представления, в коих означается время и которые служат к прославлению военных дел какого-либо великого государя или знаменитого народа»[800]. Мастер картин «большого исторического рода» должен был «более трудиться головою, нежели руками», обладать «филозофическим знанием истории». Это открывало возможность для «сочинительства» картины, которое считалось важнейшим в профессии художника. Автор таких картин выступал как «создатель природы идеальной и поэтической»[801], как «всякого исторического бытия вторичный творец».

Марко Карлони по рисунку Франтишка Смуглевича. Развалины Золотого дома Нерона. 1776. Фрагмент. Раскрашенная гравюра

Эпоха Просвещения не знала понятия анахронизм[802]. Представление об универсальности законов, правящих миром, как и о вневременном характере добродетели, позволяли легко совмещать прошлое и современность, старое и новое. «Что древние Готы имели самого прекрасного /…Все это собрала знающая рука / Вдохнув новую душу в старую работу», – воспевал Ф. Карпиньский новый Готический домик в садах Бялостока[803]. Настоящее, чтобы придать ему значительность, переносилось в прошлое. Мифологизированный портрет семьи Понятовских Баччарелли представил как Апофеоз Октавиана Августа[804]. Давнее событие ассоциативно приближалось к современности. Напоминанием о проведенной реформе Краковского университета служила картина того же мастера Установление привилегий Краковской академии для Рыцарского зала, где в качестве муз фигурировали прекрасные дамы из окружения Станислава Августа в тогдашних одеждах, а старинная церемония была уподоблена театрализованной сцене придворной жизни XVIII в. Путешественник назвал это полотно «аллегорическим изображением новейших событий».

Тем не менее Просвещение чтило документ. Часто литературным произведениям для большей достоверности и пробуждения интереса читателей придавалась форма писем, дневника, где-то неожиданно обнаруженных автором. Согласно Вольтеру, история призвана передать «больше деталей, больше обоснованных фактов, точных дат». Теоретики призывали художников изображать прошлое в исторических реалиях, изучать древние монеты, медали и гравюры, старинные одежды, исторические предметы, а в случае их отсутствия обращаться к описаниям старых авторов[805].

Искусство постоянно расширяло историческую эрудицию, свою и зрителей. Собирательство, публикация, критика библейских и исторических источников, начатые XVII в., вышли за круг антикваров и стали предметом интереса профессиональных историков (Адам Нарушевич собрал 38 270 копий документов к польской истории[806]). Археологические занятия, превратившиеся в моду, позволяли за счет древних произведений пополнять коллекции (в Польше были наиболее известны собрания Станислава Августа, Радзивиллов, Чарторыских). Развитие собирательства стимулировалось, в частности, потребностями исторической живописи (им со временем займется также Ян Матейко). При этом в художественные коллекции включали не только оригиналы, но и копии, полноценно, по тогдашним представлениям, их замещавшие.

В XVIII в. особое место заняли археологические увлечения, питаемые теми грандиозными открытиями, которыми ознаменовалось то время (Геркуланум, Помпеи, этруски). Ст. К. Потоцкий в 1770-е гг. предпринял исследование остатков виллы Лаурентина Плиния Младшего. В отличие от предложенных ранее ее реконструкций, в том числе в духе пейзажного парка[807], Потоцкий стремился к исторической достоверности, изучая остатки построек Рима и его окрестностей. Они и послужили основой для создания 28 акварелей с проектами реконструкции, выполненными в основном В. Бренной, а также Фр. Смуглевичем и Дж. Маноцци. Сохранился также подготовительный текст Потоцкого для предполагавшегося им издания, посвященного Лаурентине. Его публикация, несомненно, стала бы чрезвычайно заметным событием в этой области. Однако этого Потоцкому сделать не удалось. Долгое время оставалась неизвестной и его рукопись. Обнаруженная в Главном архиве древних актов в Варшаве еще в начале 1990-х гг.[808], она вновь оказалась «открыта» лишь в 2007 г.[809].

В целом археология была одним из частых занятий поляков как часть интереса к древности[810]. Адам Чарторыский в письме к матери из Италии сообщал:

«Что бы ты сказала, ma chere Maman… узнав, что ни один римский синьор еще не додумался включить в свой сад какую-нибудь руину… Вместо этого остатки древнего величия – единственное достоинство современного Рима… запущенные и совершенно заброшенные очень быстро исчезают». Занимаясь в Риме раскопками, найденное Чарторыский предназначал для Пулав: «Я уже имею для тебя кусок урны Сципиона, кусок гранитного обелиска, который принадлежал храму Фортуны, построенному Суллой… Но это только начало… долгой литании, в которой может быть повторена вся римская история». Античные фрагменты, наряду с отечественными древностями, были вмонтированы в стены Готического домика в Пулавах (ил. с. 308). Подобно в Санктуарии Верховного жреца а Аркадии (c. 208).

Велось изучение польских древностей. «Живописное путешествие» по историческим местам Польши по инициативе Станислава Августа совершил в конце XVIII в. Зыгмунт Фогель. Его рисунки, запечатлевшие виды старинных замков, крепостей, городов получили распространение в гравюрах, став одним из источников укрепления польского национального самосознания в эпоху разделов (ил. с. 206).

Эпоха Просвещения умела сочетать, казалось бы, несовместимое: она сохраняла традицию писать ученые трактаты стихами, синкретически сочетала образность и информативность, что проистекало из ее методологической установки – познавать мир не только разумом, но и чувством, которое признавалось первичным. Пиранези, романтизированно изображая развалины Рима, сопровождал некоторые гравюры подробными экспликациями, расставляя цифры на каждом из объектов, чтобы точно обозначить место, к которому относится комментарий. В результате образовывались два семантически различные слоя – один воплощал образ древнего города, второй был чисто информационным, что не воспринимается глазом как противоречие, так как цифры и буквы, штрихи и пятна светотени мастерски соединены в едином графическом поле.

Ж.Б. Дюбо полагал, что «трагический Поэт идет против собственного Искусства, когда он слишком откровенно грешит против Истории, Хронологии и Географии»[811]. Чтобы избежать обвинений в этом, Беллотто снабдил свою картину Въезд Ежи Оссолиньского в Рим 27 октября 1663 года надписью о документах, на которые он опирался (1779. Национальный музей во Вроцлаве)[812]. Характерно для эпохи и название картины с указанием точной даты. Однако художники редко стремились к дословному воспроизведению событий. Следуя предписаниям классицизма, искусство всегда четко отделялось от действительности, не ставило задачу «реалистически» представить жизнь, ни минувшую, ни современную. Согласно Дюбо, требование быть точным «не может распространяться на незначительные и, следовательно, малоизвестные факты»[813]. Художник добивался необходимого для тогдашнего зрителя правдоподобия, свободно обращаясь с реалиями, балансируя, по словам Дидро, между мелочностью и преувеличением (при одном изъяне, по его мнению, доминировало ремесло, в другом случае сохранялось «больше от души»).

Тем не менее философ мечтал: «Ах, если бы можно было изображать жертвоприношения, битвы, триумф, народную сцену с той же правдивостью во всех деталях, как изображают домашние сцены Грёз и Шарден»[814]. При этом программа исторических композиций могла уточняться даже за счет сознательного отхода от фактов. Так обстояло дело с картиной Беллотто Элекция Станислава Августа (1776. Национальный музей в Познани). В ее втором варианте (1778. Национальный музей в Варшаве) появились сцены и лица, отсутствовавшие на Вольском поле, где происходило избрание польских королей. Это не мешало современникам признавать, что полотно написано «точно в согласии с исторической правдой»[815]. Достоверность виделась в том, что художник к удовлетворению короля показал его избрание как легитимное действо, поддержанное представителями всех сословий Речи Посполитой.

Исторические живописцы были в коллизии с коллегами-жанристами, которые не принимали условную «правдивость» их творений. Они «питают друг к другу презрение, впрочем, не выказываемое перед людьми, но о нем нетрудно догадаться», – писал Дидро[816]. Это свидетельствовало о том, что позиции академической исторической живописи, казалось бы, уже поколеблены (в пользу такого вывода, в частности, говорил повышенный интерес коллекционеров, в том числе русских, польских, к малым голландцам). Однако наполеоновское время воскресит пафос исторической живописи, еще весь XIX век она будет стремиться сохранить свои ведущие позиции, что удавалось в особенности в тех странах, где шла борьба за национальную культуру и независимость, – в Польше, Венгрии, Чехии.

Жан Пьер Норблен. Готический домик в Пулавах. Акварель.1800-е гг.

Политическая и национальная идея

Интерпретация истории в польском искусстве Просвещения в большой мере определялась характером королевского и магнатского меценатства. Несомненным новшеством стала государственная культурная политика, в том числе в области искусства[817]. Она сформировалась в годы правления Станислава Августа Понятовского, отсутствуя в период пребывания на польском троне двух саксонских курфюрстов, культурные начинания которых были ориентированы преимущественно на Дрезден. В оценке королевской деятельности исследователями, с одной стороны, подчеркивалась прагматичность программы оформления Замка, с другой – акцентировались его эстетические склонности[818]. Понятовский преследовал ту и другую цель, при этом эстетическая была не менее политизирована – строительство, коллекционирование, покровительство художникам все это издавна повышало престиж правителя. Вместе с тем король, являлся, несомненно, личностью художественно одаренной и страстно любил искусство. Местом реализации его политической программы стал варшавский «Замок короля и Речи Посполитой», как он официально назывался[819]. Речью Посполитой (т. е. республикой – rex publicum) двух народов – польского и литовского – была рождена государственная идея, которая служила тогда объединяющим началом в формировании польского и литовского самосознания, хотя всегда существовали местные особенности патриотизма. Вместе с тем в международной фразеологии понятие польский служило тогда определению явлений, касающихся и Польши, и Литвы. С землями той и другой было связано творчество ряда ведущих художников, как Франтишек Смуглевич, Юзеф Пешка.

Бернардо Беллотто. Элекция Станислава Августа. 1778 г.

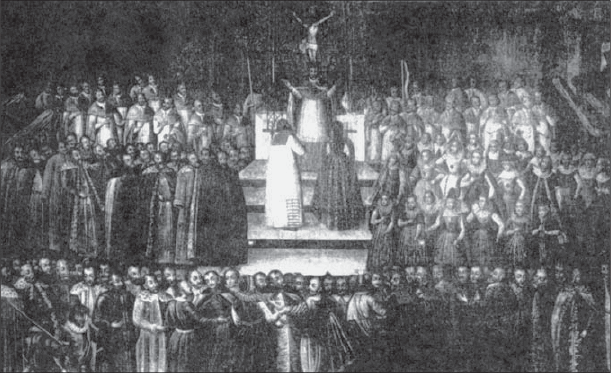

Неизвестный художник XVII в. Заочное венчание Марины Мнишек с Лжедмитрием через его представителя Власьева в Кракове.

Понятовский был озабочен проблемой вписать себя, в частности посредством живописи, в число достойных правителей, что определялось необходимостью упрочить свой авторитет и утвердить идею преемственности власти – в Польше короли избирались, а Станислав Август хотел оставить своего преемника[820]. В результате Замок оказался украшен циклом портретов польских и литовских королей, написанных Баччарелли (1768–1771). Он разместился в Мраморном кабинете, относящемся к парадным интерьерам XVII в., но, в отличие от других, не подвергшемся кардинальной перестройке при Станиславе Августе. Его сохранение было следствием не только красоты многоцветного мраморного декора, но и желания подчеркнуть связь нового монарха с предшественниками. Кабинет «олицетворял» (в прямом и метафорическом смысле) монархическую концепцию польской истории, в целом мало популярную в шляхетской среде. Она обосновывалась в фундаментальном труде Нарушевича «История польского народа» (доведена до 1386 г.)[821] – первом польском историческом сочинении Нового времени.

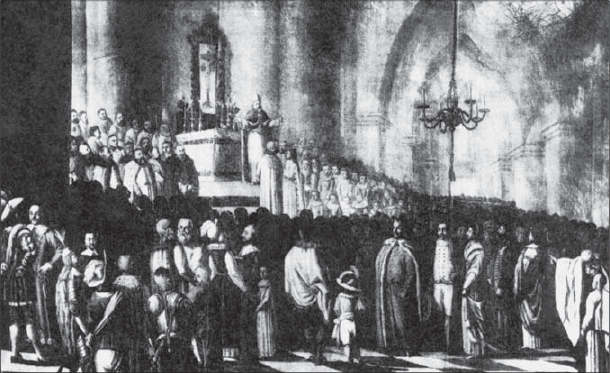

Валентий Котерский. Заочное венчание Марины Мнишек. 1787

Центральное место в кабинете занял коронационный портрет Станислава Августа в рост, который композиционно и по масштабу отличался от высоко расположенных по периметру изображений предшественников (портрета Станислава Лещиньского, союзника Карла XII, среди них не было) (ил. с. 301). В годы созданного Наполеоном Княжества Варшавского (1807–1815) эти исторические портреты получили новую функцию – напоминать о многовековой традиции независимого польского государства. В 1806 г. их копировал бывший королевский живописец Я.Б. Плерш[822], а в начале 1890-х гг. цикл рисованных портретов королей и князей Польши создал Ян Матейко (Poczet kr?l?w polskich). Так, вопреки польской шляхетско-республиканской традиции монархический цикл стал выражением национальной идеи[823].

Следуя Вольтеру, утверждавшему, что нужно заниматься отечественной историей, а на другие нации только бросить «общий взгляд», Антони Альбертранди, библиотекарь Станислава Августа, адресовался к художникам и их ученикам, работавшим в королевской Малярне[824]: «Читай[те] отечественную историю, хроники, законы… Зачем заниматься чужими делами, если под сарматским небом есть много своих» (1790)[825]. Эти советы по времени совпали с работой Франтишка Смуглевича над циклом рисунков и литографий к «Истории» Нарушевича (1790-е гг.)[826].

Однако уже ранее программный характер и резонанс получило скульптурно-живописное оформление Рыцарского зала Королевского замка (1782–1786). Он предшествовал Тронному залу и должен был в соответствующем духе представить королевскую концепцию истории[827]. Король разделял пацифистские идеи Просвещения, а кроме того, не имел боеспособной армии, поэтому его представлениям отвечало отношение Вольтера к культу военных героев, которые, по словам философа, «производят слишком много шума в мире», для них «внешнее счастье – ужасы сражений»[828]. Шесть монументальных полотен Рыцарского зала представляли мирные события польской истории, включая заключение успешного мирного договора с турками (Хотин. 1621), приношение прусской дани, основание Краковского университета. Исключение было сделано для Яна III Собеского – победителя турок, изображенного как триумфатор в конном портрете. Зал украшали также живописные и скульптурные портреты «знаменитых поляков», в том числе ученых и писателей. Уже тогда они занимали почетное место рядом с королями.

В Лазенках – сцене летней придворной жизни и месте прогулок варшавян – в 1788 г. в честь Собеского состоялся грандиозный праздник, увековеченный в поэзии и прозе. Там был установлен и конный памятник этого короля-сармата по образцу его барочной конной статуи из Вилянова, украшенный элементами мусульманских надгробий – столбиками с тюрбаном (Фр. Пинк. 1788.). Образ Собеского использовался в пропагандистских целях, как во внутренних, так и международных делах, в особенности, когда король хотел убедить Екатерину II в целесообразности совместной борьбы с турками, чтобы получить согласие на увеличение армии. Об этом шла речь в 1787 г. во время встречи короля с императрицей на корабле среди Днепра около Канева. В том же году Юзеф Пешка в написанном им портрете посадил на коня самого Станислава Августа, изобразив его в мундире генерал-лейтенанта, осматривающим войска (1787. Национальный музей в Познани). Возможно, картина была предназначена для Екатерины II, чтобы продемонстрировать ей воинские достоинства короля.

С каневской встречей было связано появление в 1787 г. необычных польских картин, свидетельствующих еще об одном аспекте отношения к исторической теме. Картины возникли в связи с политическим интересом Екатерины II к польской истории[829].

Императрица «кажется, очень коротко знакома с нашей историею: она беседовала о многих интересных эпохах ея с епископом», – записала Урсула Мнишек, наблюдавшая разговоры Екатерины II с Нарушевичем[830]. Узнав во время крымского путешествия, что в Вишневецком замке Мнишков есть старинные картины с изображением Марины Мнишек и Дмитрия Самозванца[831], императрица пожелала получить с них копии. Им надлежало быть «того же размера, что и оригиналы, и с теми же надписями»[832]. Для исполнения заказа Станислав Август прислал в Вишневец Валентия Котерского (Котарского), состоявшего в королевской живописной мастерской при Замке (так называемая Малярня) и ранее выполнившего копии с рисунков Киева, сделанных в середине ХVII в Авраамом фон Вестерфельдом по заказу Януша Радзивилла[833].

Урсула Мнишек и ее муж Михал Вандалин, известный своими художественными интересами, проектами Академии художеств и «Museum Polonicum»[834], полагали парсунного типа старинную живопись недостойной глаз императрицы, а потому хотели ее «улучшить», по словам Урсулы, и она ежедневно присматривала за работой художника. Вместе с тем заказ испугал Мнишеков – они боялись оживлять воспоминания о роли их семьи в интервенции начала XVII в.

Полотна Котерского стали травестацией оригиналов и лишь частично сохранили изображенное на них. Неизвестно, как Екатерина восприняла картины, но в Эрмитаж они попали[835]. А.Н. Оленин, знавший эти копии, советовал Брюллову посмотреть Въезд Марины Мнишек в Москву в связи с работой над картиной Осада Пскова[836]. Ровинский считал копии интересными для изучения польских костюмов начала ХVII в. «Все же, что касается русских околичностей, в них произвольно и фантастично», – отмечал он[837].

Мнишекам было важно затушевать антироссийскую деятельность своих предков. Поэтому сцена Обручения из краковского дома Мнишеков, специально перестроенного к этому событию, оказалась перенесена в готический костел (имелся в виду вероятно Кафедральный собор на Вавеле). Церемония приобрела не семейный, а государственный характер. Клан Мнишков, который в оригинале торжественно предстоял перед зрителями застывшими рядами, разделенным на две части – мужскую и женскую – в копии много потерял от своей репрезентативности. В ней значительно сократилось число изображенных, которые утратили индивидуальную характерность, свойственную им в оригинале. Фигуры первого плана оказались объединены в оживленные группы, что придало им жанровый характер (ил. с. 311).

Сцена Коронования Марины Мнишек в оригинале была фантастически совмещена со сценой Въезда в Москву и происходила в небольшом ренессансном павильоне, изображенном в окружении процессии, направляющейся в столицу. Теперь сцена стала самостоятельной и разыгрывалась в аркатурном ренессансном дворе замка на Вавеле – обычно польские короли короновались там в кафедральном соборе. Въезд Марины Мнишек в Москву Котерский представил на отдельном полотне, в которое внес характерный для XVIII в. элемент – поросшую кустами и деревьями романтическую руину, а на переднем плане поместил полужанровые коленопреклоненные фигуры. Композиции утратили статику и торжественность оригиналов, не говоря о декоративной яркости локальных цветов, особенно красного.

В конце XVIII в. объектом изображения в польском искусстве стали конкретные актуальные события и эпизоды, что пришло в европейское искусство в последней трети века[838]. В полотне Присяга Костюшко на Краковском рынке (1797. Национальный музей в Познани, депозит в НМВ) Франтишек Смуглевич представил одно из важнейших событий польской истории и его непосредственных участников. В их числе изображен сам художник – его автопортрет, согласно ренессансной традиции, помещен в левом углу картины и обращен к зрителю. Постройки, на ходившиеся на Рыночной площади, – ратуша с польским гербом, Сукеннице и возносящиеся над ними разновысокие башни Мариацкого собора – оказались на картине рядом с вымышленным монументом, который аллегорически представлял Польшу в виде сидящей задрапированной женской фигуры со скованными цепью руками.

Смуглевич выбрал момент, имеющий морально-этический характер, изобразив присягу на верность польскому делу и призывая поляков хранить ее в условиях, когда они утратили независимость отечества. Художник уже знал итоги восстания и на высоком постаменте начертал слова из «Энеиды»: «Пусть когда-нибудь из нашего праха восстанет мститель». Произведение, проникнутое патриотической идеей, должно было увековечить акт присяги, явиться просветительским моральным уроком, а также выразить мессианистскую идею жертвы, что в дальнейшем разовьется в национальную идеологическую доктрину. Оно также пророчествовало о воскрешении Польши из пепла, а образ Костюшко, представленного с саблей в руках, становился прообразом будущего мстителя. Так ранее статичный «театр» Смуглевича (упомянутые рисунки на сюжеты из «Истории польского народа» Нарушевича имели фризообразный характер) соединил прославление прошлого и пророчество о грядущем, а картина, на первый взгляд документально-конкретная, обрела мистическо-символический смысл. Художники того времени часто скрывали его под реалистичной оболочкой. В результате полотно Смуглевича, не выделяясь живописным качеством, стало одним из наиболее значимых произведений в польском искусстве.

Без аллегорий и назидания исторические события предстали в полных динамики репортерских натурных зарисовках сцен восстания под руководством Костюшко, сделанных Норбленом. В них он отошел от протокольного документализма графики предшествующих столетий и показал уличные сцены, как бы увиденными глазами повстанцев. Так композиция рисунка стала выражением определенной политической позиции. Однако это не было результатом только художественного замысла – Норблен сам принадлежал к числу повстанцев. Для характеристики исторического сознания художника и эпохи эти работы интересны также тем, что здесь, хотя и суммарно, запечатлен восставший народ.

Серьезность отношения к истории не мешала просветителям воспринимать ее эмоционально. Она порождала их гнев или желание подражать, ее персонажи служили объектом сатиры, как в рисунке Норблена Осада Хотина, где рыцари в латах подсаживают тяжеловесного Собеского на оборонный вал (1794. Национальный музей в Варшаве). Езерский делил историю на «естественную» и «противоестественную», «историю странностей», которую «творит человек своей собственной волей» в противовес здравому смыслу. «Противоестественность» ее польских перипетий предстала в сатирических листах на разделы Польши, вместе с тем все чаще появлялись карикатуры исторических лиц, начало чему положила еще эпоха Реформации. Иконография Суворова во время его военных действий в Польше пополнилась сатирическими изображениями[839]. Нашло место в искусстве и свойственное Просвещению осмеяние исторических легенд (иллюстрации Норблена к «Мышеиде» Красицкого; ил. с. 288) – углубляя историю, оно вместе с тем ее укорачивало, отбрасывая мифологическое прошлое.

Отказываясь от исторических мифов, та эпоха сохраняла родовой миф. В годы Просвещения не утратили значения циклы родовых портретов и исторических полотен, традиционно украшавшие магнатские резиденции[840]. Портретные галереи по традиции были и в монастырях, где наряду с вымышленными портретами святых, канонизированных в давние времена, были представлены также современные деятели польского костела, которых писал, например, Шимон Чехович в Полоцке[841]. В Краковском университете давно существовала галерея ректорских портретов.

Франтишек Смуглевич. Присяга Тадеуша Костюшко на Краковском рынке. 1797

При всей критике сарматской традиции старопольское начало в культуре не исчезало. «Просвещенный сарматизм» явился следствием не только политического компромисса между сторонниками реформ и охранителями традиционной шляхетской вольности, но и стремления защитить национальную идентичность от внешней культурной экспансии. Однако теперь в продолжавших создаваться родовых портретах выступил тип просвещенного магната. Реформаторско-просветительская деятельность послужила поводом для создания полотна Павел Ксаверий Бжостовский отпускает на волю крестьян, заказанного им Смуглевичу (1795). Этот акт был отменен после третьего раздела Речи Посполитой, а картину Ф.Кс. Фабр воспроизвел в качестве рельефа на постаменте сломанной колонны в портрете Бжостовский, скорбящий на фоне разрушенного Павлова – места проведенной им реформы. Так историческая тема получила психологическую подоплеку, а образ портретированного был включен в движение исторических событий. Сами же они, благодаря изображению «картины в картине», оказались переданы в движении. В результате в полотне соединились историческое пространство и время, она обрела четвертое измерение. Портрет в интерпретации Фабра не утрачивал первоначальной «семейно-родовой» функции, однако выходил за рамки традиционных сарматских портретов, магнатско-шляхетской идеологии. Это было присуще и другим портретам[842].

Франсуа Ксавье Фабр. Павел Ксаверий Бжостовский, скорбящий на фоне разрушенного Павлова. 1797–1798

В новом ключе воспринимались польские древности, старинные родовые реликвии, которые были собраны И. Чарторыской в Пулавах в Святилище Сивиллы (Петр Айгнер. 1798–1801), ставшем первым польским музеем, музеем польской истории (ил. с. 298). Памятники западноевропейской культуры демонстрировались в пулавском Готическом домике (П. Айгнер. 1800–1809)[843]. Так расширялся круг истории, у просветителей она постепенно превращалась во всемирную. Станислав Сташиц назвал свою историософскую поэму «Человеческий род» (издана в 1819–1820), и действительно она рассказывала не об истории народов и государств, а человечества в целом, при этом раннее естественное состояние человека он не идеализировал. Польское Просвещение, наряду с этой поэмой, завершало и сочинение Станислава Костки Потоцкого «Об искусстве у древних, или Винкельман Польский» (1815) – первая история искусства на польском языке, охватывающая древность.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 5 ИДЕОЛОГИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ. СВЯЗЬ С БОГОМ

Глава 5 ИДЕОЛОГИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ. СВЯЗЬ С БОГОМ Существует ли идеология эпохи Просвещения? Историография XIX века сделала эту идею популярной, романтическая историография ответила «да», и два наиболее квалифицированных ответа за последние 40 лет также были

Глава 1 Социальное пространство Просвещения

Глава 1 Социальное пространство Просвещения

Глава 2 Литературное пространство Просвещения

Глава 2 Литературное пространство Просвещения

Глава 3 Географическое пространство Просвещения

Глава 3 Географическое пространство Просвещения

Глава XV КРИЗИС СОЗНАНИЯ. ПРЕЛЮДИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Глава XV КРИЗИС СОЗНАНИЯ. ПРЕЛЮДИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ Тысяча шестьсот восемьдесят седьмой год, «Начала натуральной философии», хартия мира Нового времени. Все началось с точки зрения космологии, все закончилось ею. В бесконечном пространстве евклидовой геометрии появляется

Искусство и истина поэтического в австрийской культуре середины XIX века

Искусство и истина поэтического в австрийской культуре середины XIX века «Творчество» или «искусство», «поэтическое» и «истинность» — эти слова могут, в определенном отношении, значить одно и то же. В традиции есть представление о творчестве такого поэта, воображение

4. Театр, музыка, танец, кинематограф, живопись, архитектура и декоративно-прикладное искусство в китайской культуре

4. Театр, музыка, танец, кинематограф, живопись, архитектура и декоративно-прикладное искусство в китайской культуре Существенна была роль китайского театра, все представления в котором сопровождались музыкой. Еще в I веке до н. э. в Китае было известно более 80 видов

25. Жанр летописи в культуре Древней Руси. Сооружение церквей. Церковное искусство

25. Жанр летописи в культуре Древней Руси. Сооружение церквей. Церковное искусство Важнейшее место в древнерусской литературе занимает жанр летописи. Некоторые исследователи полагают, что его появление можно отнести уже к концу X в., когда и был создан первый летописный

34. Искусство в эпоху Просвещения

34. Искусство в эпоху Просвещения Сентименталисты создали характерный для эпохи Просвещения культ природы. По их мнению такие природные зоны, как сады и парки, являются наиболее благоприятными местами для человека, который стремится к своему развитию и

35. Музыкальное искусство в эпоху Просвещения

35. Музыкальное искусство в эпоху Просвещения Музыкальное искусство можно поставить наравне с театром и литературным искусством. На темы сочинений великих писателей, драматургов писались оперы и другие музыкальные произведения.Развитие музыкального искусства прежде

Искусство и истина поэтического в австрийской культуре середины XIXвека

Искусство и истина поэтического в австрийской культуре середины XIXвека Творчество или «искусство», «поэтическое» и «истинность» — эти слова могут, в определенном отношении, значить одно и то же. В традиции есть представление о творчестве такого поэта, воображение

Глава 4 Метаморфозы естественного сада: от просвещения к романтизму и бидермейеру

Глава 4 Метаморфозы естественного сада: от просвещения к романтизму и бидермейеру Сад Просвещения и естественность. – Парадоксы естественности. – Садовые полемики, поиски истоков. – Полистилизм эпохи. Классицизм.Рококо. – Романтичный и романтически. –