Глава 4 Феминизированный век философов

Глава 4

Феминизированный век философов

В просвещенческой парадигме. – Российские контрасты – Ученость и женственность. – Женщина как адресат и инспиратор. – Феминизированный эрос

Спящая Философия. Гравюра Жана Мишеля Моро. 1777

Вплоть до XIX в. женщин продолжали сжигать как ведьм. В таких случаях женщина не воспринималась в своем естестве, оно еще не было «открыто», т. е. полностью отделено от приписываемых ей сверхнатуральных свойств. Относительно животного мира это произошло в науке еще в середине XVII в. Именно тогда начали создавать действительно естественную историю природы, уже не включая в нее описания фантастических животных и говорящие о них мифы, легенды и сказки[921]. По отношению к человеку в плане теории познания это совершилось в эпоху Просвещения (c. 234, 301–302), сказавшись и в юридических установлениях. Во второй половине XVIII в. в большинстве стран Европы отменили наказания за колдовство и общение с нечистой силой, отрицая этим саму возможность такого рода действий. В них чаще обвиняли женщин, что связывалось с тяготевшей над ними ответственностью за первородный грех.

Как писал Карл Линней в «Философии ботаники», «нужно отбросить… все случайные признаки, не существующие в растении ни для глаза, ни для осязания». Отбрасыванием случайных признаков Просвещение последовательно занималось по отношению к природе, человеку, истории, вещи, правда, при этом они теряли мифопоэтическую основу, а также символику, обогащавшую их образ. Все становилось более понятным и легче объяснимым.

В просвещенческой парадигме

Просвещение впервые представило женщину и как объект, и как формирующийся субъект культурно-исторического процесса. Женское воздействие на дух, стиль и вкусы эпохи, поэтику творчества, особым и важным адресатом которого стала женщина, запечатлелось во многих явлениях того времени. Именно в этом смысле можно отнести к XVIII в. понятие феминизация. Различия, делившие тогда Европу по национально-историческим, политическим, культурным признакам, очевидны и в рассматриваемом аспекте. Однако в каждой культуре всегда сказывались заложенные природой особенности полов[922], закреплявшиеся в социальных правах. В полной мере повсюду сохранялся завет – «и он [муж твой] будет господствовать над тобой» (Быт 3:16), а статус мужа переносился на статус жены, что не означало уравнивания их положения.

Новые явления, определившие суть Просвещения, сделали более заметной роль женщины в культуре, в формировании духа эпохи. Сенсуализм положил в основу миропознания ощущение, восприятие, чувство – на них более тонко реагировала женская натура. К ее самовыражению предрасполагали также эвдемонизм, развитый в культуре Просвещения, пацифистские идеи, пропагандировавшиеся на фоне многочисленных «мужских» войн, которыми была богата та миролюбивая, по определению, эпоха. Особые краски женщина придавала игровому началу в культуре, ее театральности. Идеал естественности, присутствовавший в культуре и более ранних эпох, именно в XVIII веке, сначала лишь галантном, а во второй его половине и чувствительном, в большой мере феминизировался – естественной представлялась открытая эмоциям женская душа, близка идее «естественного человека» функция и образ женщины-матери.

Женщина не только хозяйка садов, но и их создательница. В связи с садами женщины приобщались к искусству, в области живописи они стали заметными фигурами, как Анжелика Кауфман, Элизабет А. Виже-Лебрен. Однако женщины не допускались в Академии художеств, как и в ученые общества. Масоны создавали для них отдельные ложи.

По-женски чувствительным воспринимается мужчина той эпохи. По крайней мере, так он выглядит в свете позднейших представлений о мужском и женском. В то время, проливая слезы восторга, мужчина не думал, что поступает «по-женски», и откровенно описывал свои эмоции. В Век философов весьма экзальтированными оказывались именно мужчины, которые испытывали головокружения и рыдали не от несчастий, а от избытка чувств. «То удовольствие, которое получают плача, столь удивительно, что я не могу воздержаться от размышлений о нем», – писал Фонтенель[923].

Характер и соотношение двух гендерных начал менялись, наглядно проявившись в метаморфозах моды от Ренессанса к Новому времени. Юбки, каблуки, корсет, декольте, банты, цветы лишь постепенно стали элементом собственно женской моды, а преобладание декоративного начала лишь в XIX в. утвердилось как признак именно женских туалетов. Мужская мода до конца 1770-х гг. оставалась под влиянием женской, когда под воздействием англичан вступила на путь независимости[924]. В женской моде происходил обратный процесс.

Все это способствовало изменению типа личности, который моделировала и воспитывала эпоха Просвещения. Она культивировала чувствительность души и утонченность чувств, проявляла повышенный интерес к частному человеку, кругу семьи, удобству жизни. Изменился и тип поведения[925]. На второй план ушел воинственный идеал, а с ним героический конный портрет. Вместо него возникают рокайльные женские всадницы (Г.Х. Гроот. Портрет Елизаветы Петровны с арапчонком; ил. с. 356), в том же стиле немецкий художник писал и мужскую модель (Портрет Петра Федоровича, парный к елизаветинскому. Оба 1743. ГТГ). Если амплуа «богатыря» было присуще еще барочным фигурам польского короля и саксонского курфюрста Августа II Сильного, Петра I, Г. Потемкина, то в других случаях печатью женственности (если этому категорически не препятствовали внешние данные) художники наделяли образы ученых, философов и прелатов. В кружевном облачении Пер Краффт Старший писал Игнация Красицкого, изящные руки этого епископа и поэта позволяют вспомнить Арамиса (1767. НМВ). Женственность становилась признаком, связанным не только с женщиной, но и свидетельствующим о предпочтениях эпохи. Однако в России его поздно стали осознавать. В.А. Жуковский писал: «Ей [женщине] нужно только приобрести то, что на немецком языке так прекрасно называется Weiblichkeit [женственность] и для чего нет еще выражения в языке нашем»[926].

В XVIII в. эстетический идеал и идеал женской красоты изменялись в одном направлении. Буйство архитектурных барочных форм и несдерживаемой природной телесности сменила рокайльная женственность как изысканное изящество, проявившееся и в архитектурном декоре, и в образах паломниц в Отплытии на остров Цитеру Ватто, танцовщиц Н. Ланкре. Чтобы привести действительность в соответствие с идеалом, возникла мысль видоизменить корсет. Теперь он уже не деформировал фигуру, лишая естественных очертаний, что ранее делал металлический «испанский корсет», а стягивал лишь талию, т. е. «улучшал» природу, что в ту эпоху требовалось от искусства. В связи с аркадийскими мотивами в искусстве вместо реальных пастушек возникла их светская имитация[927]. Однако наряду с культивируемым в жизни и искусстве изысканно-утонченным типом женщины появляются простонародные образы, которые у У. Хогарта в сатирических гравюрах получили гротескный характер (Переулок Джина. 1751). Тот же художник писал Продавщицу креветок, воплощающую полнокровность молодости, какой не знали персонажи рококо (1760-е гг. Национальная галерея Лондон). Олицетворением энергии и суровости революции стала Зеленщица Ж.Л. Давида, (1795. Лувр).

Пер Крафт. Портрет Игнация Красицкого. 1767

Все это было признаком смены парадигм в культуре европейских народов, что в одних случаях уже произошло, в других проявилось как тенденция. Включение женщин в этот процесс все столетие совершалось без каких-либо манифестов и деклараций, которые могли бы привлечь всеобщее внимание, – женская проблематика в эпоху Просвещения еще не превратилась в «женский вопрос». Однако наряду с новыми философскими концепциями, казалось бы, незначительные детали, нюансы, связанные с женщинами и самим их существованием, постепенно меняли визуальный облик и эмоциональный климат эпохи. Женщина, способствовавшая рождению новых явлений, сама менялась вместе с ними. ХVIII век сформировал свой вариант идеала вечной женственности. В последних строфах «Фауста» появляется Дева Мария, а мистический хор поет: «Das Ewig-Weibliche / Ziet uns hinan» («Вечная женственность, тянет нас к ней»; так в переводе Б. Пастернака, в оригинале – «тянет нас вверх»). «Любовь и милосердие очищают женщин, и это приближает их к деве Марии… Она здесь – воплощение женской чистоты, заступница всех грешных, дарительница жизни», – так комментировал А.А. Аникст эту знаменитую фразу[928]. Такая ресакрализация пришла на смену обмирщенному женскому идеалу эпохи Просвещения. Пушкин связал образ женщины с вечностью, увидев также сходство в восприятии мира женщиной и поэтом. Исходя из этого, антитезу мужского и женского Пушкин заменил противопоставлением «исторического и вечного»[929].

Российские контрасты

В России почти три четверти XVIII в. прошли под эгидой императриц – беспрецедентный случай в европейской истории, для русских ставший тогда обыденностью. Болотов писал: «Родившись и проводив все дни под кротким правлением женским, все мы к оному так привыкли, что правление мужеское [Петра III] было для нас очень дико и ново»[930].

Уильям Хогарт. Улица Джина. Рисунок к гравюре. 1751 г.

Внешность правительниц в зрелом возрасте, когда были созданы их ставшие наиболее известными портреты, мало подходила под новый рокайльный образец, отвечая идеалу барокко. В русском искусстве чувственность эпохи выразилась в акцентировании природного телесного начала, а также «в наделении „естественного“ качествами некой вещественности» – традиция, не чуждая барочной культуре[931]. Б.К. Растрелли, зная местные предпочтения, не боялся подчеркнуть мощь фигуры Анны Иоанновны, поместив рядом с ней изящную фигурку арапчонка (Анна Иоанновна с арапчонком. 1732–1741. ГРМ). В России императрица была «матушкой» (как царь – «батюшкой»). Екатерине II ставились алтари как «матери отечества». Ломоносов просил художника написать его «возлюбленную Мать» – Россию: «Изобрази ей возраст зрелой / И вид в довольствии веселой… И вознесенную главу / Отрады ясность по челу /…члены здравы, / … волосы кудрявы / Возвысь сосцы, млеком обильны, / И чтоб созревша красота / Являла мышцы, руки сильны, / И полны живости уста» («Разговор с Анакреоном». Ода XXVIII. 1756–1761).

Образ женщины в русской светской поэзией, возникшей в начале XVIII в., быстро приобрел многоплановый характер – близко по времени он появляется в анакреонтическом, пасторальном, сатирическом, буднично домашнем, семейном контексте. Циническая свирель Сумарокова, как ее назвал Пушкин, добавила свои оттенки. Однако женский образ долго оставался деперсонализованным. Параллельно он существовал в традиционной культуре, особенно в поэзии, связанной со свадебным обрядом[932]. В ней, в отличие от образов «высокой» поэзии, он уже в XVIII в. был глубоко лиричен, говорил о судьбе невесты, что определялось условностями сценария самого обряда (ей полагалось скорбеть), но отражало и реалии грустной девичьей доли.

Казанова, посетив Россию в царствование Екатерины II, описал ее как страну, где «отношения обоих полов совершенно навыворот: женщины тут стоят во главе правления, председательствуют в ученых учреждениях, ведают государственной администрацией, высшей политикой»[933]. В отличие от цитированного Болотова ему не казалось это естественным. В особенности поразила Казанову по-ренессансному многосторонняя Е.Р. Дашкова, которую отличала не только высокая образованность, но и организаторские таланты (в том числе, к заговорам). Дидро говорил о Дашковой как об удивительной особе, способной перевернуть его мнение о женщинах[934]. «Перевертывание представлений» – о России и в самой России – сопровождало весь XVIII в., что касалось также положения женщин.

Сумароков описал синицу, которая, прилетев «из-за полночного моря», рассказывала: «Все там превратно на свете… За морем того не болтают: / Девушке-де разума не надо, / Надобно ей личико да юбка, / Надобны румяна да белилы. /Учатся за морем и девки» («Другой хор ко превратному свету». Конец 1762 – начало 1763). Ирония поэта меняла местами превратное и истинное.

При императрицах сложился не только вполне легитимный институт фаворитов (Европа больше привыкла к фавориткам), но во время правления Елизаветы Петровны возник особый «интимный солидарный кабинет», состоявший из фрейлин, который продолжил традицию «царицыных комнат» при царских женах, где обсуждались вопросы и мод, и государственные дела[935]. Женское участие в них сказывалось не только непосредственно, в официальных документах императриц, но и косвенно. Так, благодаря возглавлявшей «кабинет» М. Шуваловой произошло возвышение ее мужа П.И. Шувалова (ради чего он женился на этой некрасивой, но пользовавшей огромным влиянием на Елизавету женщины), а также его брата И.И. Шувалова. Один руководил русской политикой, другой – русской культурой, основав Московский университет и Академию художеств в Петербурге. Стольника Петра Толстого, посетившего в 1797 г. Варшаву, очень удивило, что там «по городу и в маетности [поместья] ездят сенаторы и жены их, [и] дочери-девицы в коретах и в зазор себе того не ставят»[936]. В России лишь в XVIII в. была нарушена замкнутость женской жизни, вышедшей за стены дома; более открытый характер она приобретала и в семейном быту. Старое и новое совмещалось. В сочинении голландца К. де Бруина, описавшего события 1800-х гг., соседствуют сообщения о жестокой публичной казни женщины за прелюбодеяние и о поездке в именье Т.Н. Стрешнева, боярина и сенатора, где «супруга этого господина, красивая и приветливая женщина, делала… все возможное, чтобы доставить… [гостям] удовольствие», в частности развлекая их пением. Этим она занималась «вместе со… служанками чрезвычайно приятно и способом очаровательным», извинившись, что из-за неожиданного приезда гостей не смогла пригласить для них музыкантов из города[937]. Русская усадьба в XVIII в., как отмечалось, – это пограничье народного и «ученого» творчества, различия которых ясно обозначились с развитием светских форм культуры. Женщине в усадебной культуре принадлежала очень существенная роль.

Георг Христофор Гроот. Портрет Елизаветы Петровны с арапчонком. 1743 г.

Спустя три десятилетия швед К.Р. Бёрк так изложил свои впечатления о русских женщинах: «Надобно все же сказать, что более или менее знатные русские дамы теперь содержатся не столь строго, как в старые времена; однако в более простой среде, особенно провинциальной, все еще вроде бы обстоит по-прежнему. Что до писаний, будто русские жены считают, что мужья их любят, если время от времени бьют, то это нужно верно понимать. Никто не воспринимает побои за знак любви, но видящий, как муж бьет жену или детей… хвалит такого мужчину за его заботу об исправлении домочадцев, полагая, что там, где не поддерживается такая, по их мнению, необходимая домашняя дисциплина, мужчина должен завести любовницу и больше не любить свою жену»[938]. Так был верифицирован один из сюжетов, неоднократно появлявшихся в иностранных текстах о России.

Женщины как не состоящие на государственной службе и лишенные гражданских прав, лишь опосредованно были скованы государственной регламентацией, они легче становились и оставались «собою». Именно в женских образах очевиднее проступала внесословная ценность человека, свидетельствуя о начавшемся прорастании личностного начала сквозь слой старых устоев и обычаев. Однако они могли сохранять созидательную способность. Так, женщины со времен Великого княжества московского традиционно разделяли судьбу мужа (для XVII в. это хорошо видно в «Житии Аввакума»). Поэтому жены декабристов, отправившись в ссылку за мужьями, оказались верны не только им, но и традиции, соблюдение которой в XIX в. предстало уже как протест против современности.

В России особый смысл приобрели парные семейные портреты, как князя и княгини Лобановых-Ростовских работы И.П. Аргунова (1754. ГРМ). Они визуально уравнивали женщину с мужчиной. Необычен для русской традиции был Автопортрет А. Матвеева с женой (около 1729. ГРМ), что породило сомнения, действительно ли это автопортрет. В нем художник отдал жене почетное правое место. Портрет был важен для самоидентификации художника, впервые в русском искусстве писавшего и себя, и жену, а не выше его стоящего заказчика. Мужчина в России столь же нуждался в самооткрытии и самоутверждении, как и женщина, чему был посвящен весь XVIII в.[939].

Андрей Матвеев. Автопортрет с женой. 1729

Однако во всех случаях до равенства практического, не говоря о юридическом, было очень далеко. Только мужской пол первоначально был адресатом такого обучающего светским манерам сочинения, как «Юности честное зерцало» (1717), хотя как отец, так и мать фигурировали в нем в качестве лиц, требующих абсолютного уважения. В «Манифесте о даровании вольности российскому дворянству» (1762) слово женщина даже не упоминалось. В этом не было необходимости, так как она не имела самостоятельного статуса.

В процессе женской самоидентификации важнейшую роль сыграла художественная литература[940]. В России женщины читали ее часто в рукописном виде, переписав текст с книг, находившихся в мужниной библиотеке. Сочинения, становившиеся их собственным миром, они хотели иметь и в собственном владении, сам процесс переписывания способствовал его «присвоению». В результате рукопись входила в их личное бытовое пространство, а пространство художественного текста становилось их внутренним, личным пространством, в которое они попадали, отождествившись с описанными в нем героинями. «Как я любила Ричардсона», – вздыхала старшая Ларина. Романы этого писателя составляли часть ее жизни, через них она воображала саму себя. Эта одна из форм двойственности, свойственной театрализованной культуре XVIII в.

Ученость и женственность

В Век Просвещения, не имея юридических прав, женщины утверждали свое место в жизни прежде всего сугубо женскими средствами, в частности, постоянно демонстрируя, что они «слабый пол», поэтому возникла мода на театрализованные обмороки, спазмы (c. 335). Также в портретах женщина выступала «самой слабой и чувствительной частью человечества»[941]. Привлекательности, наряду с одеждой и косметикой, служило хорошее воспитание и образование. Модель человека eclair? par les art (просвещенного искусствами), уже долгое время функционировавшая в европейской культуре, позволила России сформироваться светскому кругу лиц, способных это ценить.

Луи Леон Буальи. Обморок. Фрагмент. 1791

В XVIII в. по всей Европе повысился образовательный уровень женщин, они выступали хозяйками салонов и создательницами филантропических обществ, пополняли ряды авторов – литераторов, художников и т. п. По словам И. Красицкого, музыка, рисунок и танцы, которым обучались женщины, придают им достоинства, служащие успеху[942]. В результате они «превзошли мужчин в манере поведения», как писал Бернарден де Сен-Пьер о польских шляхтянках[943]. Это превосходство могло проявляться не только в изысканности манер, но и в независимости образа жизни. По воспоминаниям философа И.Г. Фихте, побывавшего на польских землях в 1791 г., хозяйка дома (она была издательницей первого в Польше детского журнала) «всегда говорит в приказном тоне… редко бывает дома, а когда появляется, то перебросится несколькими словами с мужем, позволит ему поскорее поцеловать ей руку, и исчезает»[944]. Другой приезжий писал, что поляки, съезжавшиеся во время Четырехлетнего сейма в Варшаву, прибывали туда непременно с женами, в отличие от минувшего времени, когда делали это в одиночку, снимая себе скромное жилище. Тому, кто женат, продолжал автор, нужно много места – «туалеты дам и их обожатели требуют более обширной квартиры»[945]. Хотя просветители видели в семье основу воспитания, семейные узы в ту эпоху ослабевают. Светская женщина получает неписаное право на адюльтер. Возможен стал и развод. Вольность нравов стала признаком эпохи: «Один пленил ей сердце, ум – второй: Великий Карл, Карл Первый, Карл Второй…», – описывал женские склонности А. Поуп («Послание к Леди*…»).

Научные увлечения европейских дам также благоприятствовали их успехам, как и развитию популяризаторских склонностей культуры ХVШ в. Женщины посещали публичные лекции с демонстрацией опытов, корпели над «мрачной книгой, запутанными алгебраическими расчетами или дикими пространствами геометрии»[946]. Если в эпоху романтизма женщина станет музой поэтов, то пока она выступала музой и помощницей ученых, как это запечатлено в парадном по размеру, но дружеско-интимном по характеру Портрете А.Л. Лавуазье с женой, написанном Ж.Л. Давидом (1788. Метрополитен музей. Нью-Йорк). В нем ученый предстал «в тени супруги» – ее фигура в белом платье сразу привлекает основное внимание, а тень от головы падает на его лицо. Слева пюпитр, на котором, возможно, расположены рисунки Мари-Энн, иллюстрировавшей сочинения мужа. Принадлежность сцены «феминизированному» веку художник подчеркнул и в фигуре великого химика, сидящего за рабочим столом с химическими приборами, прорисовав его красиво вытянутую ногу в черном шелковом чулке – умение «показать ногу» в ту эпоху было свойственно не только женщинам (у них оно проявлялось в мастерском владении искусством подбирать платье, что обозначалось особым глаголом retrousser — этот прием лег в основу танцев во французских кабаре, как Мулен Руж).

Жак Луи Давид. Портрет Антуана Лорана Лавувзье с женой Марией Анной. 1788

Характерна та обстановка, в которой дамы овладевали наукой. В адресованном вымышленной маркизе «Рассуждении о множественности миров», где популярно изложена система Коперника, его автор, Б. Фонтенель (сочинение этого предшественника Просвещения вышло в свет еще в 1686 г., но многократно переиздавалось в следующем веке, став его настольной книгой), так описывал ситуацию: «… однажды вечером, после ужина, мы [с маркизой] пошли прогуляться по парку. Царила нежная прохлада… Вот уже почти час, как взошла луна… Все звезды сверкали чистым золотом… Зрелище это привело меня в мечтательное состояние»[947].

Женщина ученых занятий появилась и в русском искусстве. В Портрете смольнянки Е.И. Молчановой работы Левицкого (1776. ГРМ) она представлена сидящей около стола с научными приборами, с книгой в руке, от чтения которой оторвалась, чтобы взглянуть на кого-то, нарушившего ее одиночество. Кокетство позы, белое бальное блестящее платье, подчеркнутая ориентированность на зрителя объединяют данное изображение с другими театрализованными портретами воспитанниц Смольного института. Это парад женских талантов – музыкальных, танцевальных, театральных, а также, как в данном случае, научных.

Бернар Пикар. Фронтиспис к «Рассуждение о множественности миров» Фонтенеля. Гаага, 1728–1729

В сфере женских интересов оказывается политика В Речи Посполитой женщины никогда не занимали престол, но влияли на нее, а в годы Великого сейма на котором в 1791 г. была принята Конституция, присутствовали в качестве активных зрительниц – Норблен в графическом «репортаже» запечатлел их на галерее Посольского зала в варшавском Королевском замке. Бернарден де Сен-Пьер утверждал, что польским шляхтянкам «не чужды отечественные проблемы и часто они направляют их решение с большим, чем у мужчин, постоянством характера. Некоторые с этими серьезными достоинствами соединяют невыразимое обаяние, а в свободные минуты занимаются литературой, музыкой и изящными искусствами… Если бы не они, то страна, вероятно, вновь бы рухнула в пропасть варварства»[948].

Политика стала предметом салонных бесед с активным участием женщин. Красицкий иронизировал: «После кофе наступил долгий разговор, мы увлеклись политикой… разгорелась горячая дискуссия об интересах четырех частей света, об Аристократии, об Олигархии, о Демократии и я убежал, утомленный энергией увлекшихся Амазонок»[949]. Мерсье в своем утопическом романе писал, что к 2440 г. Франция «избавилась от философствующих женщин». Критический тон по отношению к ученым занятиям женщин задал А. Поуп, писавший об одной из них, что «столь же к лицу ее чтение Локка, / Как дивной Сафо – свара или склока» («Послание к леди* о женской натуре». Пер. В. Топорова. Начало 1730-х гг.). Красицкий полагал, что женщинам больше пристало рукоделие, оно готовит к обязанностям супруги и матери, воспитывает мягкость, спокойствие, отзывчивость, деликатность, терпеливость (именно рукоделие наряду с иностранным языком и танцами было основным предметом в Смольном институте благородных девиц). Сцены из Тассо, Гомера и Вергилия, которые были знакомы просвещенным дамам, для вышивок автор не рекомендовал, так как подобные сюжеты могут «взволновать умы и сердца». Красицкий был прекрасным поэтом, однако в данном случае выступал скорее как епископ, заботящийся о нравственности и душевном спокойствии паствы, и хотел, чтобы предметом рукоделия служили «деревья, цветы, фрукты, нимфы и купидоны». Общение с такими шаловливыми античными персонажами, как видно, не вызывало его опасений. Они были привычны для воспитанного на античных мифах просвещенного человека ХVIII в., а их персонажи и часто довольно смелые сюжеты воспроизводились не только в живописи, книжной иллюстрации и садовой скульптуре, но и на дамских шляпах. В русском искусстве в 1720-е гг. также появились собственные Венера и Амур (А. Матвеев. Около 1726. ГРМ).

Женщина как адресат и инспиратор

У литературы и театра Просвещения были педагогические амбиции. Если в классицизме XVII в. существовала большая дистанция между царственными героями высоких жанров и читателем, зрителем, то с распространением мещанской драмы, так называемой слезной комедии) для них открылась возможность перевоплощения, которой в особенности пользовалась женщина. Она воспринимала нравоучительные примеры, «воображаясь героиней / Своих возлюбленных творцов / Кларисой, Юлией, Дельфиной». В литературе того времени нравственные постулаты доносились через образы героинь, которые могли их как воплощать, так и нарушать. Имена литературных героев начали давать детям. «Чем меньше расстояние между мной и героем на театре, тем стремительней притяжение», – полагал Дидро[950].

Женщина служила также объектом сатиры, в том числе за излишнюю склонность к модным нововведениям (в благополучном варианте жизни), или за пьянство, как показано в гравюрах Хогарта, – Просвещение имело светлые и темные стороны (ил. с. 354). Именно женщины явились главными проводниками моды, которая, захватывая не только сферу тогдашней Haute couture, впервые в такой степени начала определять облик эпохи, способствуя ее постоянному и ускорившемуся по сравнению с предшествующими веками обновлению (с. 302, 303). Они же были главными кутюрье. Модистку Роз Бертэн, которая обслуживала Марию Антуанетту, называли «министром моды».

Весь прекрасный пол, по словам Поупа, бредил театром (в своей поэме он сделал центром интриги завитой локон). Женщины получили невиданную до того роль и в жизни, и на сцене, здесь и там они отняли у мужчин многие амплуа, а в опере расширились женские вокальные партии. Женственными стали манеры, сценически отточенные.

Многие сферы культуры в XVIII в. активно «работали» на женщин. Им предназначались не только разного жанра книги, но и периодические издания – в 1749 г. во Франции появился первый женский журнал. Архитекторы начинали больше заботиться о комфорте. Появились помещения для приема гостей, музицирования, рукоделия (в отличие от этого в Версале Людовика XIV специализированные апартаменты посвящались различным античным божествам, с которыми аллегорически связывались члены королевской семьи). Согласно современнику, Бернини не смог получить заказ на создание восточного фасада Лувра, так как «не сумел надлежащим образом войти во все мелочи комфорта и предусмотреть удобства, которые требуются для обслуживания обитателей дворца»[951]. Они отвечали желаниям женщин, хотя мужчины были не менее изнежены. Женское воздействие очевидно во всех прикладных сферах, приобретших небывалые масштабы, в частности более изящной стала мебель. Но и медицина служила женщинам – наибольшие успехи, наряду с хирургией, сделало акушерство.

Явления, свидетельствующие о феминизации, обнаружились в эстетике. Женское начало определило характер волнообразной линии, которую Хогарт провозгласил «линией красоты», змеевидная линия стала «линией привлекательности». Не случайно своему трактату художник предпослал эпиграф из Мильтона: «Так он кружил извилистым путем, / Играя в изворотах перед Евой, / Чтоб взор ее привлечь». Хогарт также писал: «Кто, кроме фанатика античности, скажет, что не видел у живых женщин таких лиц, шеи и рук, рядом с которыми даже греческая Венера кажется грубой копией?»[952]

Извилистая линия определила эстетику естественных парков и стиля рококо. С ним в искусство пришли неканонические персонажи не только облагороженных мифом пастухов и пастушек, но и танцовщиц, актрис. Благодаря изяществу, игривости, капризности рококо оказалось наиболее женственным стилем в европейской культуре. Симптоматично превращение вкуса в одну из доминирующих эстетических категорий. Вкус был не просто «просвещенным», основанным на нормативных ценностях, но становился все более свободным от рациональных норм, его источником была признана также чувствительность (c. 167), «вкус есть чувство или ощущение» (Ш. Баттё). Оно было дано от природы и не требовало зарезервированного для мужчин «высшего» образования. Традиция прециозной культуры, сформировавшейся в XVII в. во Франции в пространстве женского влияния, – еще один из важных истоков рококо, что сделало его в большой мере «французским» и «женским».

Объектом внимания стала любовь как игра (в сентиментализме она превратится скорее в предмет пассивного печального переживания). Руссо недовольно полагал, что «духовная сторона любви – это чувство искусственное, порожденное жизнью в обществе и превозносимое женщинами с великою ловкостью и старанием, чтобы укрепить свою власть и сделать господствующим тот пол, который должен был бы подчиняться»[953]. Борьба полов шла не всегда по жизненно важным поводам, превращаясь и в соперничество ради игры или тщеславия. Поскольку состоялось «открытие» женской души, то стало интересным играть этой душой, моделируя ее на свой лад, чем занимались и женщины, как маркиза де Мертей в романе Шарло де Лакло. Любовные отношения действительно превращались в опасные связи и писатель характеризовал их в военных терминах (принять бой, диспозиция, капитуляция). Частино сказывалось то, что он сам был военным.

С женской ментальностью была связана культивируемая тогда эстетическая категория разнообразия. Именно женщины во многих случаях были создательницами отмеченных этим свойством пейзажных парков. О регулярных садах мадам Ментенон сказала: «Мы все умрем от симметрии».

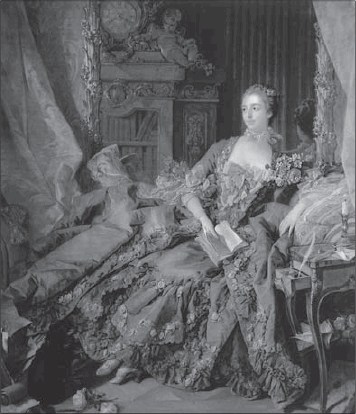

Излюбленными стали пастель как техника и пастельные тона в живописи. Такими природа наделила маркизу Помпадур с ее пепельными волосами, зеленовато-голубыми глазами и светлой карнацией, что видно в портрете работы Кантена де Латура (пастель. 1755. Лувр). Внешность, просвещенность, ум, художественная одаренность превратили Жанну Антуанетту Пуассон в топ-символ эпохи, а в ее портрете работы Ф. Буше (1756. Старая пинакотека. Мюнхен) оказались сконцентрированы представления о круге занятий, вкусах, внешних достоинствах женщины рококо.

При всех признаках парадности в портрете передана атмосфера камерности, присущая рококо как стилю, который был ориентирован на частного человека. Роскошное платье модели сочетается с простой прической – уже в первой половине XVIII в. не без участия рококо происходило движение к естественности. Портрет маркизы Помпадур можно сопоставить (соблюдая дистанцию) с совершенно домашним Портретом Мари-Жанне Бюзо, жены Буше (1733. Коллекция Фрик. Нью-Йорк), гораздо более ранним. И она сама, и вся скромная обстановка комнаты чрезвычайно далеки от значительности образа маркизы и окружающей ее роскоши. Нет здесь ни книжного шкафа, ни тисненых фолиантов, рукописных нот, рисунков и даже собачки. Тем не менее интерьерность портрета, свободная полулежащая поза портретируемой, множественность предметов, сопровождающих жизнь каждой из них (в том и другой случае небрежно разложенных), фарфоровость лиц, вытянутый мысок изящной ноги (в скромной или изысканной туфле), сходный крой платья, тумба на гнутых ножках, на которой лежит письмо, ее выдвинутый ящик для письменных принадлежностей, что свидетельствует о частом ими пользовании, – все это объединяет два портрета. Просвещение принадлежало к эпохам, когда вещи говорили о себе и мире со всей непосредственностью, им не приписывались особые смыслы, как это происходило с предметами, изображавшимся в натюрмортах барокко, наполненных скрытыми смыслами. Интерьер, изображенный в данных портретах, свидетельствует и о женских родовых, нарицательных чертах, и о принадлежности обеих моделей одной эпохе.

Франсуа Буше. Портрет Мари Жанне Бюзо, жены художника. 1733

Под влиянием сентиментализма интерьерный портрет сменился портретом на фоне естественного парка или уподобленного ему природного ландшафта. Благодаря этому в английском портрете (название типологическое, как и английский парк) человек оказался погружен в природу, а портретируемые становились более естественными. Персонажем такого портрета явилась чувствительная женщина, рядом с которой изображался столь же чувствительный мужчина. Это был уже не поклонник, а друг, спутник жизни. Поэтому в двойных портретах весьма часто фигурировали дети.

Феминизированный эрос

Если в Ренессансе любовь небесная и любовь земная гармонично сосуществовали, а в эпоху барокко amor divinus ниспровергала amor profanus[954], то в XVIII в. царила земная любовь. Она лишилась не только небесной антагонистки, но и таинства, а часто даже интимной тайны. Уже не столько само целомудрие, сколько его утрату символизировали многие аллегорические изображения, как, например, амуры, выпускающие из клетки птичек – характерный для эпохи символ. Не без влияния нового женского идеала барочная пассионарность сменяется чувствительностью просвещенного века, что, в свою очередь, влияет на этот идеал.

Женственным стал сам Эрос. Его представляют теперь не мощные тела йордансовских и рубенсовских Вакхов, Силенов, а изнеженные купидоны. Для их изображения подходили фарфоровая статуэтка, книжная виньетка, изящное анакреонтическое стихотворение. По-барочному масштабный праздник чувственности, хотя в высветленных рокайльных тонах, в XVIII в. можно было увидеть еще на монументальных плафонах итальянца Дж. Тьеполо. В других случаях чувственные сцены представали как камерные, в интерьерной меблировке.

Франсуа Буше. Портрет мадам Помпадур. 1756

В антиномичной культуре XVIII в. соседствовали фривольность и добродетель, авторы пикантных полотен создавали нравоучительные сценки, в одном произведении совмещались невинность и эротика, которая окрасила также активно реализуемый той эпохой уже упомянутый античный принцип «просвещать, развлекая». Характерной стала фривольная форма философских рассуждений. В отличие от цитированного Дидро (c. 328), Ломоносов в приведенной оде, описав Россию в виде обнаженной аллегорической фигуры, обращался к художнику: «Одень, одень ее в порфиру / Дай скипетр, возложи венец», что было, конечно, не только актом скромности, но и средством, чтобы Россия предстала как «Великая… Мать».

Если назидательность в ту эпоху получила эротический оттенок, то эротика становилась наставлением, превращалась в науку. Взаимоотношения природы и культуры в сфере любви развивались в пользу культуры, и если натура мстила людям того века, то, чтобы противостоять ей, они углублялись во все большие тонкости искусства. Искусство выдвигалось на первый план и в области кулинарии – барочное изобилие натуральных продуктов сменилось изощренностью искусно приготовленных блюд. Главное внимание было перенесено на приправы, соусы, удовлетворяющие изысканный вкус. При этом само меню подверглось феминизации – большое место в нем заняли десерты и более легкие вина, а также вошедшие в дамский обиход кофе, шоколад; необходимым слугой стал кондитер.

Полковник И.В. Архенгольц, автор сочинения о Семилетней вой не и многих бытописательских опусов, не без пристрастия описывал метаморфозы своих современников:

«Мужчина теперь более, чем когда-либо, похож на женщину. Он носит длинные завитые волосы, посыпанные пудрой и надушенные духами, и старается их сделать еще более длинными и густыми при помощи парика. Пряжки на башмаках и коленах заменены для удобства шелковыми бантами. Шпага надевается – тоже для удобства – как можно реже. На руки надеваются перчатки, зубы не только чистят, но и белят, лицо румянят. Мужчина ходит пешком и даже разъезжает в коляске как можно реже, ест легкую пищу, любит удобные кресла и покойное ложе. Не желая ни в чем отставать от женщины, он употребляет тонкое полотно и кружева, обвешивает себя часами, надевает на пальцы перстни, а карманы наполняет безделушками».

Жан Оноре Фрагонар. Поцелуй украдкой. 1788.

Мужчина с таким вкусом сам становился проводником женских влияний.

Рококо ценило недосказанность. Поэтому у художников галантного века чаще, чем обнаженную натуру, можно найти пикантные сцены с высоко взлетающими качелями, подсмотреть «украденный поцелуй» (как у Фрагонара), а также дам в утреннем неглиже. Открытое изображение наготы даст Гойя в предполагаемом портрете герцогини Каэтаны Альба (Маха обнаженная. 1802. Прадо). В русском искусстве произошел, казалось бы, недопустимый случай – Л. Каравакк изобразил юную Елизавету Петровну обнаженной (с. 225). Лотман, говоря об этом произведении, подчеркивал соединение в нем элементов двух знаковых систем – портретной головы с идеальным мифологизированным телом[955]. Поуп раскрывал тайну таких портретов знатных дам: «Да не разденешь – вот беда – такую! / Тогда берешь натурщицу простую, /А не миледи Квинсберри, – и вот / Прекрасная Елена предстает!» («Послание к леди*…»).

В XVIII в. театрализация охватила сферу чувств. Любовь афишировалась, подобно театральному представлению. В «театре любви» женские, как и мужские, роли были отточенными, женское поведение отличала тонкость нюансировки, умение играть как выражением лица, глаз, так и деталью туалета – косынкой, веером, передавая их расположением предназначенную поклоннику информацию, – в культуре ХVШ в. «говорящей» была не только архитектура. Уподобление, широко присутствующее в театрализованной культуре XVIII в., в частности введение в мужской костюм элементов женского, позднее и наоборот (особенно с распространением среди женщин английской моды верховой езды), также приобрело игровой характер, что в наиболее чистом виде проявилось в маскарадах. Согласно воспоминаниям Екатерины II, Елизавета Петровна по вторникам назначала балы, на которые мужчинам следовало являться в женском платье, а дамам – в мужском. «Вполне хороша была только императрица… мужчины вообще были злы, как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы… со своими громадными фижмами»[956]. По поводу другого рода уподобления Сумароков писал: «Если девушки метрессы, / Бросим мудрости умы; / Если девушки тигрессы, / Будем тигры так и мы» (1781). Между быть и казаться — именно в этом пространстве происходили метаморфозы человека и его образа в жизни и культуре той театрализованной эпохи.

В XVIII в. «опасные связи» превращаются в некое социально-политическое явление. Фаворитство со времени Людовика XIV – признанный государственный институт. Быть счастливым поклонником рассматривалось как форма престижа, а к мужчине (его одежде, поведению) предъявлялись повышенные требования. Предметом постороннего, в том числе публичного, внимания стали не только сцены рождения наследника престола, как во Франции, но и моменты сугубо частной жизни, вплоть до интимных сцен (что засвидетельствовано не только Казановой).

В эпоху Просвещения чувственным стал образ смерти. Неотъемлемый элемент надгробий ХУШ в. – прекрасные женские фигуры. Де Линь описывал смерть не в виде костлявой старухи с косой, а как прекрасную, «хорошо сохранившуюся» даму (с. 200). Сам момент смерти представлялся как некий эротический акт. Карамзин писал: «Ах! есть ли бы теперь, в самую сию минуту, надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно Природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому щастию… с сей то услаждающей стороны должны мы прикасаться… устами нашими [к необходимости]… Погружаясь в чувство Твоей благости, лобызаю невидимую руку Твою [Провидение], меня ведущую!»[957].

Ж.Ж. Новерр, реформатор балетного театра Нового времени, не без предвзятости полагал, что по вине женщин в ХVIII в. произошел упадок искусств[958]. Тем не менее можно попытаться доказать и иное, что женское начало придало своеобразные и живые черты искусству Века философов. Характерно, что два наиболее ярких мужских образа эпохи – Фигаро (благодаря Бомарше и Моцарту) и Дон Жуан (в интерпретации Моцарта) – оказались тесно увязаны с женской темой.

Новые явления в ситуации женщины, выступившие в XVIII в., выразились прежде всего в ментальной сфере, но даже они носили ограниченный характер. Известно негативное отношение Руссо к равноправию женщин. Женщина не воспринималась как обладающая специфическими потребностями и нуждающаяся в самостоятельных правах, при заключении браков часто становясь объектом купли-продажи. Обязанностью ее было материнство (отсюда беспрерывное вынашивание детей) и послушание мужчине. Одним из немногих авторов, писавших не о пороках женщин, а о порочном отношении к ним, был принц де Линь[959].

Женский головной убор Esprit. 1790-е гг.

Эпоха Просвещения и Французская революция не внесли принципиальных изменений в правовое положение женщин[960]. Декларация прав человека и гражданина была дополнена декретом, исключающим их из числа «свободных и равных». Кодекс Наполеона (1804) надолго отдал женщину под опеку мужчины как существо несамостоятельное (Бомарше еще в 1774 г. в «Севильском цирюльнике» высмеял корыстного опекуна). Однако сами женщины уже озаботились своим статусом. В 1791 г. появился первый памфлет, открывающий историю феминизма, – «Декларация прав женщины и гражданки» Олимпии де Гуж, которая выступала также против методов террора, в том числе по отношению к королевской семье, что привело ее на гильотину. Исходя из руссоистского представления о естественных правах человека и более глубокой мотивировки, связанной с фундаментальными основами природы, де Гуж писала:

«Изучите мир животных, наблюдайте стихии, исследуйте растения и, наконец, все возможные органические формы существования и… попробуйте… описать… хоть один случай подчинения одного пола другому. Такое есть только в нашем обществе, потому что вся остальная природа устроена гармонично. Она образец вечного сотрудничества полов».

Если политики отвергли декларацию женских прав и она надолго оказалась забыта, то распространившаяся по всей Европе комедия «Безумный день, или Женитьба Фигаро» утверждала женское достоинство и даже превосходство. Это же делала опера Моцарта, для которой комедия послужила либретто, хотя оттуда были исключены наиболее острые фрагменты текста. Национальным символом Франции с 1792 г. стала Марианна.

В конце XVIII в. в женском костюме появилась новая эффектная деталь – головное и шляпное украшение из перьев, которое получило название esprit. Во французском языке это слово употребляется во множестве значений – рассудок, остроумие, смысл, сознание, дух и выступает в различных смысловых оборотах, в том числе как l’esprit du si?cle – дух эпохи. В Век философов женщины стали его носительницами не только в переносном, но и в прямом смысле.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Языки искусства. Теоретические позиции философов ГАХН

Языки искусства. Теоретические позиции философов ГАХН Однако не только М. Петровский вышел на идею языка искусства и искусства как своего рода языка. Подобную идею мы встречаем у А. Габричевского и А. Циреса, Н. Жинкина и Н. Волкова, Ап. Соловьевой, О.А. Шор и др. Близка она и

Глава I

Глава I ВступлениеСамурай должен прежде всего постоянно помнить — помнить днем и ночью, с того утра, когда он берет в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги — что он должен умереть. Вот его главное дело.

Критика философов

Критика философов Когда Лукреций будет сравнивать людей, растративших свое время в погоне за бесполезными благами и, следовательно, не получивших удовлетворения, с теми, кто жил полной жизнью, он противопоставит Данаидам, приклеившимся к кувшинам, сотрапезников,

Глава 20 Хранительницы: жены русских философов — эмигрантов

Глава 20 Хранительницы: жены русских философов — эмигрантов Мемуары редко создавались в спокойные эпохи. Как правило, они — свидетельство кризиса личного или общественного. Приведу кочующие из книги в книгу определения мемуарной литературы, выделив важные для моей темы

47. Взгляд различных философов на проблему войны

47. Взгляд различных философов на проблему войны Концепция Й. Галтунга утверждает «минимизацию насилия и несправедливости в мире», тогда лишь и смогут выжить высшие жизненные человеческие ценности. Очень интересна позиция одного из самых знаменитых теоретиков Римского

Глава V

Глава V «Лекции по эстетике» Гегеля. Пафос и патетическое. Пафос как двигатель поступка, как поэтическая идея. Пафос субъективный и субстанциональный.Триединство: характер — воля — цель. Основные компоненты действия: борьба — катастрофа — примирение. Диалектика свободы

Глава VI

Глава VI «Лекции по эстетике» Гегеля. Герой античной трагедии как воплощение субстанционального принципа, конфликт как столкновение двух правд («Антигона» Софокла). Развитие образов в «Антигоне», «Филоктете» Софокла, «Хоэфорах» Эсхила. Динамика целей и средств в

Глава VII

Глава VII «Лекции по эстетике» Гегеля. Пафос как движущая сила драматической борьбы. Перипетия в трагической фабуле: «Царь Эдип», «Электра», «Гамлет», «Горе от ума», «Три сестры», «Вишневый сад», «Оптимистическая трагедия», «В добрый час», «Прошлым летом в Чулимске».В

ФИЛОСОФОВ Дмитрий Владимирович

ФИЛОСОФОВ Дмитрий Владимирович 26.3(7.4).1872 – 4.8.1940Публицист, критик. Член редакции журнала «Мир искусства». В 1903–1904 один из организаторов Религиозно-философских собраний в Петербурге. Сотрудничал в газетах и журналах «Слово», «Речь», «Русская мысль», «Русское слово». В 1904