«Поскреби русского, обнаружишь…»

«Поскреби русского, обнаружишь…»

Волею обстоятельств рисунки немецкого графика Х.Г. Гейслера были использованы в Англии и Париже для визуальной ориентализации России. Его художественная карьера в России начиналась в качестве экспедиционного художника. Здесь он прожил восемь лет (с 1790 по 1798 г.) и все эти годы странствовал с академиком П.С. Палласом по востоку и северу империи. Тогда, как и прочие рисовальщики, Гейслер писал костюмы[260]. В 1803 г., повторяя издательский проект Рота-Георги, он выпустил их в Лейпциге в виде иллюстрированной энциклопедии[261].

Х.Г. Гейслер «Качели». 1805

Х.Г. Гейслер «Игры». 1805

Х.Г. Гейслер «Наказание палками у черноморских казаков». 1805

Х.Г. Гейслер «Игра в пристенок». 1805

Х.Г. Гейслер «Салочки». 1805

В отличие от тaксономической группировки образов в трактате Георги, продвижение читателя в лейпцигском издании идет с северо-запада (от финнов) на восток (к чукчам), что соответствует логике пространственного путешествия по России. Несмотря на то что энциклопедия вышла в свет на немецком языке, под гравюрами стоят идентификационные подписи на трех языках – русском, немецком и французском. Композиционно рисунки состоят из пар: мужчина – женщина, или вид спереди – вид сзади, и лишь иногда два этнически разных «костюма» соединены в общую сцену. Как и в Дондонской энциклопедии, основанной на гравюрах Рота, все типажи представлены без фона и рамки, их лица и позы условны.

Примечательно, что раздел «Русские» («Russen») в книге – самый обширный (не одна-две страницы, как в остальных случаях, а целых 16) и сопровожден семью гравюрами: «Российский крестьянин. Крестьянка», «Русская мещанка в зимнем уборе и русская крестьянка в зимнем уборе», «Русский купец и его жена», «Русская купчиха из Ярославля и русская крестьянка из Тулы», «Русская баба в Арзамасе и русская баба в Пензе», «Белорус и белоруска», «Русский монах и русский поп». Таким образом, Гейслер растянул русский локус от Белоруссии до Пензы.

В социальном отношении в него вошли крестьяне, купцы, мещане и православное духовенство. Дворян в нем нет, очевидно, в силу их европеизированности. Русского крестьянина Гейслер увидел субтильным, бородатым, с глуповатым выражением лица. Его костюм состоит из черной с полями шляпы, подпоясанного кушаком зипуна, полосатых портков и лаптей. Таков же и белорусский крестьянин, только вместо войлочной шляпы на нем шапка-треух, а вместо лаптей – сапоги. Гейслеровская «русская крестьянка» – молодая женщина в длинном сарафане на бретелях, в белой рубахе и высоком желтом кокошнике, с берестяным туеском в руках. А в «тульском варианте» она одета в клетчатую по колено юбку, перехваченную на талии витой бечевой двуцветную рубаху и весьма замысловатый головной убор.

Купеческая пара выделяется из прочих персонажей дородностью и благородством. Дабы подчеркнуть это, Гейслер изобразил купца с «римским» профилем и «испанской» бородкой. Таким же образом облагорожен «русский поп»: на плотного телосложения мужчине с клинообразной бородкой и длинными усами надета широкополая черная шляпа и длинный темно-зеленый плащ, а в руках у него трость. В таком виде он должен был рождать в зрителе ассоциации с образами странствующих рыцарей. Передавая пограничное положение горожан в локальной культуре, Гейслер представил мещанок в европейском костюме: в манто с меховой пелериной или в отороченном мехом пальто.

Х.Г. Гейслер «Игра в шашки». 1805

Х.Г. Гейслер «Скаканье на доске». 1805

Однако доходы Гейслеру принесли не костюмы, а жанровые гравюры на «русские темы»[262]. Примечательно, что в них художник предпочитал обыгрывать образ купца. Все участники его сюиты «Русские игры» – степенные молодые мужчины с небольшими аккуратными бородками, обутые в кожаные сапоги, одетые в длинные сюртуки и широкополые шляпы. Они разного роста, но одного возраста и с удивительно cхожими лицами. Очевидно, в данном случае художник стремился показать специфику форм повседневной жизни, и персонажи играли в этом инструментальную роль означающих.

Х.Г. Гейслер «Игры». 1805

Хотя Гейслер писал те же сюжеты, что Лепренс и Аткинсон, он изображал их по-другому. Рисунки немецкого художника не столь живописны, как у его предшественников, и его образы более протокольны. Такое их решение побуждало зрителя занять позицию исследователя, получившего их для изучения и оценки. Вероятно, в соответствии с экспедиционными инструкциями, Гейслер создавал типаж как источник информации. К зрителю его образы обращаются только косвенно. Они редко смотрят в глаза, и если даже делают это, то, как правило, с большой дистанции, которая нейтрализует силу воздействия их взгляда. Чаще же они являются фигурами заднего плана. В связи с этим они отнесены в глубину на то расстояние, которое отделяло художника от воспроизводимой им натуры. Технически данный эффект достигался не только за счет решения самой фигуры, но и благодаря подбору цвета, уводящего фигуру в глубь композиции.

Дело в том, что понимание социальных значений графических образов во многом зависит от пространственных положений, занятых действующими лицами во время визуальной коммуникации (сидя, стоя, лицом к лицу или боком друг к другу)[263]. Когда репрезентируемые персонажи смотрят вперед, образованный взглядом вектор связывает их со зрителем. Наблюдателю взгляд позволяет обнаружить и открыть персонаж, а персонажу дает возможность заставить зрителя подчиняться или защититься от него, удерживая безопасную дистанцию. Показанная Гейслером – через робкий взгляд, застенчивые позы, удаленность от зрителя – «детская простота» изображенных людей утверждала необходимость воспитательной, просветительской работы по отношению к ним.

Х.Г. Гейслер «Сквозь строй шпицрутенов». 1805

Эффект отстранения особенно ощутим в тех рисунках, где присутствует фигура художника. Он предстает в форменном мундире, подчеркивая своей цветовой лаконичностью многоцветье фольклорных одежд объектов рисования. Композиционно его образ размещен между «костюмами» и зрителем. Стоя спиной к последнему, художник фокусирует его исследовательский взгляд («Гейслер, рисующий татарскую девушку», 1793).

Вторую особенность гейслеровской интерпретации российских народов отметила искусствовед Н. Гончарова: его типажные сцены «не свободны от гротеска»[264]. Примечательно, что ирония художника имела разные оттенки применительно к «русским» и «нерусским» «костюмам». Экзотичность «нерусских» народов передана им через едва уловимые искажения в пропорциях тел и необычные для европейского зрителя позы. Такой способ отчуждения был хорошо известен в западной графике. Художник знал, что поскольку зритель склонен «мерить» мир своим телом, то отступления от нормы воспринимаются как знак внутренней «порчи» персонажа и даже как признак нежизнеспособности. Оголенность, татуировка на голом теле, сидение на земле, широко расставленные колени, вывернутые руки, босые ноги, неопрятность костюма и даже его яркая расцветка – все это для просвещенного зрителя конца XVIII в. было маркером очевидной «нецивилизованности».

Гротеск в описании «русских» порожден не их телами, а жанровыми сценами, в которых они участвуют. Показ народа через детские игры или наказания в конце XVIII в. указывал на его низкое место на цивилизационной шкале. Эти занятия свидетельствовали о молодости и начальном этапе развития народа. Очевидно, ощущая оценочный контекст созданных образов, Екатерина II запретила продажу соответствующих рисунков Гейслера в России. В то время императрица доказывала древнее происхождение русской нации[265].

Гравюра «Внутри русской почтовой конторы» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Казалось бы, пародийность образов Гейслера была созвучна русскому лубку. Но в контексте поисков оснований для национальной солидарности она обрела принципиально иное звучание. Самоирония лубка под кистью иностранца трансформировалась в дискриминационную насмешку, столь характерную для колониальных описаний. А к ней русские элиты конца XVIII в. были уже чувствительны. «Никогда иностранец не поймет нашего естественного или народного характера, – уверял современников издатель «Вестника Европы». – Никогда он с чувством не скажет слова о России, о ее героях, народной чести и не воспалит в ученике искры Патриотизма»[266].

Еще более обостренно, настороженно и обиженно в России были восприняты иллюстрированные гравюрами издания на английском языке Р. Портера и доктора Э. Кларка[267]. В то время в среде российских интеллектуалов горели споры о «русскости», о «чистых русских» и «настоящем» русском языке, о неизвестном, но славном «русском» прошлом. Это было время, когда Российская империя вступила в войну с Наполеоном и потерпела первые поражения в ней, вынужденно стала участницей торговой блокады Англии. И когда в контексте всех этих событий и раздраженных настроений в 1809 г. в Лондоне вышло описание путешествия Портера по России и Швеции, российские читатели сочли представленные в нем образы политическим вызовом. Это мнение еще более укрепилось после того, как рисунками Портера воспользовались французские карикатуристы[268].

Гравюра «Русская купеческая жена в летнем платье» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Гравюра «Джентльмен в зимней прогулочной одежде» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Для рассказа о России молодой англичанин избрал жанр писем к другу, в которых излагал свои путевые впечатления. Дабы усилить их убедительность, он иллюстрировал повествование гравюрами. Кажется, впервые в данном жанре вербальный текст играл роль ведущего, а изображение было ведомым. Всего в двух томах данного издания читатель обнаруживал 41 гравюру, из которых 32 были посвящены Российской империи, остальные – Швеции. Все они введены в тело книги, имеют цельнолистовой формат и проложены пергаментом. Особенно удачными с точки зрения техники рисунка и композиции являются видовые гравюры. Видимо, Портер был искусным видописцем, как тогда называли мастеров пейзажа. Судя по подписям, его помощниками в изготовлении гравюр служили резчики П.Э. Хабет и Ж.С. Стейдер.

Гравюра «Торговец в зимней одежде» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Гравюра «Торговец в летней одежде» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Открывает внушительное двухтомное издание фронтиспис со сложенной втрое гравюрой «Внутри русской почтовой конторы». Судя по сюжету, дело происходит в присутственном месте. На почтовую станцию прибыл то ли курьер, то ли офицер, и его принимает почтовый служащий. Все очень серьезно – лица мужчин сосредоточенны. При этом за спиной одетого в зеленый форменный сюртук чиновника, заполняющего государственную бумагу с гербом Российской империи, – печь с горшками и ухватами. На лежанке мирно болтают лежащие и сидящие женщины в простой крестьянской одежде. Одна из них кормит грудью младенца. Поставив данную гравюру в качестве фронтисписа, издатель, как кажется, раскрыл лейтмотив своего повествования: под покровом внешней цивилизованности русских кроется дикость.

Сравнение разновременных изданий писем Портера показало, что гравюры вклеивались в книги по-разному. Например, в издании 1813 г. гравюра «Внутри почтовой конторы» уже не служила фронтисписом. Она соединена с той частью текста, где автор вербально описывает сцену на почтовой станции в городе Клин. Такое размещение локализовало графическую идею, свело ее к уровню казуса. В то же время прочтение текста усилило восприятие образа. Представив читателю цветной рисунок, Портер не однажды сетовал на ограниченные возможности графики: «…Мой карандаш не в состоянии передать грязь, отвратительный запах и всю запущенность»[269].

Гравюра «Русский крестьянин в летней одежде» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Гравюра «Русская крестьянка» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Гравюра «Русская кормилица» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

Героями «костюмных» иллюстраций Портера выступают православные священники, монахи, казаки, гвардейцы, няни, дворяне, торговцы, извозчики. При этом их одежда разительно отличается от той, в которой представлены аналогичные персонажи Х. Рота и Ж. Лепренса. Например, героиня гравюры «Русская купеческая жена» одета Портером в придворный костюм. А в гравюре «Русская купеческая жена в летнем платье» зритель рассматривал наряд, который западные люди привыкли отождествлять с Востоком. Женщина представлена в тюрбане из клетчатой материи, а ее платье с бордовой бархатной пелериной пошито из ткани с замысловатым растительным рисунком.

Если не руководствоваться категорией аутентичности или «этнографизмом», то зрительское восприятие портеровских типажей у читателя (не имеющего собственного опыта или предварительных знаний России) могло быть вполне позитивным. Костюм прочитывался скорее как знак социального статуса (одежда добротная, дорогая, новая, яркая), чем как этнический признак («русский» или «чувашский»)[270]. Предвидя это, автор писал, что, возможно, на галантной (то есть западной) женщине одежда русских купчих смотрелась бы хорошо, но на тех, что видел он, она выглядела ужасно. Развивая эту мысль, Портер сообщал, что жены российских предпринимателей напоминают восковые фигуры, уместные разве что на кладбище, а не на публичном празднике, что зубы у них черные, лица мертвые, руки скрещены на груди. Одновременно с этим купчихи казались Портеру похожими на дам легкого поведения[271]. Так текст конвоировал взгляд зрителя.

Художественный образ дворянина в книге двойственен: на одной из гравюр он довольно сатиричен (мужчина «по уши» закутан в огромную шубу, из-под которой выглядывают почти клоунские башмаки); но в гравюре с изображением зимней повозки русский барин выглядит вполне благородно. Впрочем, судя по тексту, останавливаться подробно на дворянах автору не хотелось потому, что в их образах было мало странностей. Одежда дворян, сообщал Портер, такая же, как «наша», только во французском стиле.

А вот в одежде крестьян, в том простом одеянии, которым русские защищают себя от холода, британец заметил характерные черты северных регионов. Тем самым империя определялась как «северная» культура. Типизируя казуальные наблюдения, Портер рассказывал, что русские крестьяне летом ходят босыми и без головных уборов, только в полосатых штанах и длинной до колен рубахе. Женщины же носят голубого и желтого цвета сарафаны на плечевых бретелях, застегнутые спереди на пуговицы. Голову они обычно покрывают платками разных расцветок и в праздничном варианте носят их с кокошником. Зимой русские крестьяне носят длинный кафтан синего или коричневого цвета и полосатую рубаху со штанами (в красную или синюю полосу). Более всего британского путешественника поразили крестьянские сапоги и лапти – огромные и бесформенные. Ему казалось, что в такой обуви человеческая нога похожа на мешок с мукой[272]. Да и физическая антропология русского крестьянина виделась ему малопривлекательной: «Все они низкорослые, неуклюжие, круглолицые, маловыразительные и с болезненным цветом лица»[273]. Медицинская аргументация (признаки вырождения, физиологической ущербности, следы инфекционных или эпидемиологических последствий либо, напротив, – природного здоровья и жизнеспособности) стала в это время новым средством означивания народов[274].

Гравюра «Башкир» из книги Porter R.K. Traveling Sketches. 1813

В отношении психологических характеристик английский путешественник склонен был приписать «неразвитому» русскому крестьянину чувствительность, доброту, а также безмерную чадолюбивость[275]. В связи с этим Портер иллюстрировал свой рассказ образами крестьянина и крестьянки не с орудиями труда или предметами быта, а с детьми на руках. Данное отступление от «нормы» преднамеренно снижало цивилизационный статус репрезентируемого народа. Изображение взрослых особей с потомством было характерно для графики, описывающей фауну региона[276]. Такую же тактику применяли колониальные художники по отношению к незападным людям[277]. Соответствующая аллюзия создавала дискурсивный контекст изображению. Впрочем, следует оговориться, что в гравюрах Аткинсона русские крестьянки (но не мужчины) тоже изображены с детьми. Однако в сопроводительном тексте британец объяснял это не физиологическим инстинктом, а условиями бытовой жизни (теснотой и задымленностью изб, отсутствием детской одежды и обуви, а также вполне цивилизованной заботой матерей о здоровье детей, желанием укрепить его на свежем воздухе).

Гравюра «Общий вид городов в Российской империи» из книги Clarke E.D. Travels in Various Countries

На протяжении всего рассказа Портер в разных вариациях возвращался к мысли об отсталости России во временном континууме. По его впечатлению, все «русские народы» должны быть отнесены к стадии дикости, к враждебному для цивилизации прошлому. Мифологизируя британскую историю, он уверял читателей, что русский крестьянский костюм, а также нравы и качество жизни его обладателей напоминают ему времена царствования в Англии Ричарда II (XIV в.). Доказательством тому служили опять же вербальные описания, а не гравюры. Изображения не соответствовали пессимистическим настроениям путешественника.

Графические образы, в которых персонифицированы социальные слои Российской империи, создавали впечатление разнообразного и европейского по своей сути сообщества. Вероятно, данный эффект возник из-за использования гравюр Лепренса и Аткинсона. Но конфликта между вербальной и визуальной концепциями не произошло благодаря примененной автором текстуальной стратегии. Демонстрируя внешне привлекательный образ и разоблачая его в письменном описании, Портер объяснял соотечественникам, что применительно к России зрение обманчиво. Оно подводит европейца и загоняет его в ловушку. Суть русской культуры в том, что она внешне имитирует «европейскую», на самом деле таковой не являясь. И в этом отношении она особенно опасна для цивилизации.

«Нерусские» народы были собраны Портером во втором томе. Само по себе такое деление побуждает предположить новое восприятие империи как пространства с русским центром и нерусской периферией. Многонародную периферию империи демонстрировали гравюры «Башкирский наездник» и «Башкир» (одетый в латы наездник на низкорослой лошади);«Киргизы» (приземистые воины, вооруженные колчаном и стрелами); «Калмык-наездник» (с черным широким лицом); «Финский крестьянин в зимней одежде» и другие. Впрочем, изображение финна включено автором в раздел писем о Швеции, а не России. Очевидно, такое соотнесение было актом протеста против недавно свершившегося присоединения Финляндии к Российской империи.

Зооморфические подобия

В отношении «нерусских» текстуального разоблачения визуального образа даже не понадобилось. Их дикость была для Портера очевидной. Так, увидев башкирского наездника, он «как будто вернулся на несколько столетий назад и лицом к лицу столкнулся с воином из армии Чингисхана»[278]. Башкир и впрямь изображен в образе средневекового степного батыра в шлеме, латах, с длинным копьем (воплощенная маскулинность и агрессия) – образе, который ранее не встречался в графической россике. Башкирских наездников довольно часто рисовали зарубежные (особенно французские) художники. Однако они не представали в таком гипертрофированном виде, как у Портера.

Почти в то же время в Лондоне вышло еще одно иллюстрированное издание о России. В нем также применена технология жесткой связи «картинка – текст» и инверсии изображения посредством вербальных комментариев. Его автор, молодой британец, естествоиспытатель и путешественник доктор Эдвард Даниэль Кларк, опубликовал свои впечатления от поездок по странам Европы, Азии и Африки[279]. В предисловии он благодарил Р. Хебера за прекрасные рисунки, с которых гравер Скелтон сделал доски, а также художника Р.Б. Харредена, который снимал копии с оригинальных (натурных) рисунков и правил (улучшал) их. Все гравюры в книге монохромные и выполнены на меди.

Авторские рисунки в книге – редкость, но они разительно отличаются от остальных иллюстраций. Так, в гравюре «Общий вид городов в Российской империи» изображены несколько одинаковых унылых деревянных срубов без окон, между которыми видна колокольня. Она служила очевидным подтверждением авторского заверения, что таковы все малые города в России. Рисунок невольно порождает ощущение запустения и заброшенности. Воспроизведение данной гравюры мне встретилось только однажды – без указания на источник она была помещена в юбилейном издании «Отечественная война и русское общество»[280]. Вероятно, современные Кларку зрители считали ее либо неудачной, либо заведомо ложной. И лишь спустя сто лет она стала восприниматься как возможное историческое свидетельство. Между тем данная гравюра отражала эмоциональные впечатления автора, не требующие пояснений. Здесь важнее было передать ощущения, чем документировать визуальный факт.

«Характерные головы» Ф.К. Мессершмидта

Кроме того, карандашу Кларка, по-видимому, принадлежит портрет девочки-калмычки. Это своего рода визуальный текст, написанный с применением физиогномических соглашений.

Начиная с Аристотеля поиски физиогномистов всех времен были направлены на то, чтобы получить доступ к «истине», найти объективный метод для распознания человеческой личности[281]. В XVIII в. физиогномическая мысль соединила идеи платонизма о несовершенных и идеальных формах, христианский дуализм тела и духа и философскую концепцию Просвещения о единстве в разнообразии и о типичности, проявляющей себя в уникальном. За столетия развития данная отрасль знания накопила в своем арсенале различные подходы к прочтению человеческой внешности: увязала линии руки и лица с движением и воздействием планет; попыталась понять характер человека исходя из его схожести с животными; вывела когнитивные и эмоциональные способности индивида из физического строения частей его тела и т. д. Другое дело, что попытки описать черты лица часто вели к комбинации литературного нарратива с предсказаниями характера, в которых ощущались следы народных суеверий.

За двадцать лет до путешествия в Россию доктора Кларка многовековые достижения в физиогномике, выработанные в ней способы внешней фиксации внутреннего были обобщены в трактате И.К. Лафатера[282]. Собственно, его заслуга заключалась не в открытии чего бы то ни было нового, а в том, что он свел воедино результаты морфологических, антропологических и анатомических исследований своих предшественников, а также предложил их применение в искусстве. Как таковой, его трактат оказал сильное воздействие на литературу, графику, театр и даже этнические стереотипы современников, в том числе и россиян[283]. С тех пор его имя стало нарицательным. Так, описывая внешность Екатерины II, один из ее придворных писал: «Величие чела ее умеряемо было приятностью глаз и улыбкою, но чело сие все знаменовало. Не бывши Лафатером, можно было читать на оном, как в книге: гений, справедливость, правый ум, неустрашимость, глубокомыслие, неизменяемость, кротость, спокойность, твердость»[284].

Гравюра «Жена русского купца во время праздника со своей дуэньей или няней» из книги Clarke E.D. Travels in Various Countries.

Применительно к лицу физиогномисты предлагали не только способы прочтения начертаний природы, но и рекомендации по изображению человеческих эмоций и характеров. Еще в середине XVII в. Шарль Лебрен написал учебное руководство для портретистов[285]. Позже эти идеи развивали Ж.С. Лихтенберг и Ф.А. Местер[286]. Наконец, в 1780–1790-е гг. Франц Ксавер Мессершмидт создал в Братиславе знаменитую серию из 69 бюстов «Характерные головы» («Character Heads»), иллюстрирующую человеческие эмоции[287]. Каждая «голова» сопровождалась подписью с объяснением, какие чувства и ощущения она выражает. В 1793 г. вся коллекция была выставлена на продажу и получила широкую известность в европейском мире. Благодаря ей художники и зрители обрели своего рода алфавит визуального языка описания человеческих «характеров».

Гравюра «Садовница из Тулы, горожанка и купчиха из Ярославля» из книги Breton M.L. La Russie. 1813

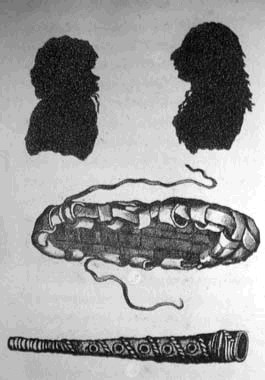

Гравюра «Профиль русского, профиль грека, обувь из лыка и крестьянская флейта» из книги Breton M.L. La Russie. 1813

Визуализация авторского уверения – «Нет ничего ужаснее калмыка. Они враждебны и воинственны»[288] – потребовала применения иной, чем в костюмном жанре, стратегии типизации. Для создания соответствующего культурно-психологического портрета Кларку не был нужен этнический костюм или «язык тела». Свое утверждение он доказывал гравюрой с лицом юной девочки – существа, у которого все качества должны быть в полупроявленном состоянии. Используя физиогномические символы, он наделил лицо калмыцкой девочки шаржировано заостренными признаками агрессии – широкими скулами, раскосыми глазами и узкими губами, предоставив тем самым читателю документальное свидетельство.

Большинство же иллюстраций в данной книге сделаны по эскизам Х. Гейслера. Как явствует из подписей к ним, а также из текста самого повествования, зарисовки были предоставлены Кларку профессором Палласом. Очевидно, выполнив заказ начальника экспедиции, художник в дальнейшем не владел своими произведениями, в то время как Паллас считал себя вправе распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Сатиричный смысл визуальным образам придают усиленные или привнесенные в них искажения и сопроводительный текст. Видимо, в этом и состояло намерение автора, которое он осуществлял с помощью разных инверсий смысла увиденного. Так, рассказ о костюме русской купчихи он иллюстрировал гравюрой «Жена русского купца во время праздника со своей дуэньей или няней». В этой двухфигурной композиции старуха-няня изображена реалистично (что обеспечивает зрительское доверие ко всей визуальной информации) в соответствии с западными соглашениями о показе старости и нищеты – согнутой, в черном одеянии, с посохом в руках, с закутанной в платок головой и в подпоясанном тулупе. А вот сильно искаженный кокошник на голове купчихи (находящийся в горизонтальном положении) действительно условен и напоминает какой-то «восточный» головной убор, украшенный полумесяцем и звездами. Впрочем, европейский читатель вряд ли догадывался о несоответствиях. Возможно, искажение появилось в ходе работы гравера, не разобравшегося в рисунке и не имевшего собственного опыта на этот счет, но, скорее всего, оно было привнесено по указаниям Кларка, желавшего придать образу признаки «азиатскости»[289].

При этом в тексте он рассказывал, что подаривший ему данный рисунок профессор Паллас смеясь говорил, что это переодетые в русский купеческий костюм жена его и он сам в образе старой няни[290]. Такой рассказ настраивал зрителя на готовность к сатире, побуждал рассматривать образы под соответствующим углом зрения, и главное – видеть в них иллюзорную реальность, вариант шуточного переодевания.

Использованный в разного рода изданиях прием разоблачения визуального восприятия порождал у читателя стойкое убеждение, что внешность русских, а следовательно, и их собственные путевые впечатления обманчивы. Пройдут годы, и, опираясь на данное убеждение, маркиз Астольф де Кюстин заверит своих читателей:

Гравюра «Русский купец и русский крестьянин» из книги Breton M.L. La Russie. 1813

Гравюра «Мусульманка и гречанка» из книги Breton M.L. La Russie. 1813

Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру – они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести, и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится[291].

Итак, дикость русских была скрытой. Чтобы обнаружить ее, недостаточно людей увидеть, их надо еще и «поскрести». По уверению доктора Кларка, независимо от внешних проявлений, то есть от костюма и жилища, от социальной роли, «и русский князь, и русский крестьянин похожи в одном: все они варвары. Навестите русского в его сельском доме (то есть застаньте врасплох. – Е. В.), и вы найдете человека немытого, небритого, жующего репу и пьющего квас»[292]. Двигаясь на юг и восток от Петербурга – европеизированной столицы России, путешественник все глубже уходит в дикость, а направляясь на запад, движется в сторону цивилизации. Поэтому малороссы чище, честнее, щедрее, вежливее, гостеприимнее и менее чванливые, нежели прочие россияне[293].

Описывая человеческое разнообразие империи, доктор Кларк обращал особое внимание на «смешанные» типы. «С того времени как мы оставили Тулу, – сообщал он, – стали видны значительные изменения во внешности людей, которые я не мог объяснить. Крестьяне часто имели светло-желтые волосы, как жители Финляндии, и такую же субтильную фигуру… В Воронеже часто встречаются цыгане и смешанные типы, произошедшие от браков цыган с русскими»[294]. Обычно по отношению к таким людям в русском языке XVIII в. использовалось определение «ублюдок»[295]. Оно соответствовало профанному представлению о народе как о замкнутом и стабильном образовании, устойчивым признаком которого является «чистота». Считалось, что смешение с другими группами образует «выродков» или «перерожденцев», отторгаемых общиной.

C древних времен понятия «чистоты» и «загрязнения» (оно же «осквернение») были обязательными элементами конфессиональных дискурсов. Ими обеспечивался контроль над сферой интимной и частной жизни, а также регулирование границ группы. Риторика «чистоты» участвовала в насаждении норм, конструировании социального порядка и стабильности[296]. С V в. средневековая Европа исповедовала культ «чистоты сердца», подразумевающий самоконтроль и контроль извне над мыслями и желаниями[297]. В эпоху Просвещения категории «чистота» и «загрязнение» были увязаны с представлениями о чести, морали и достоинстве. Тогда же антропологическая мысль заместила понятие «чистота сердца» расовым концептом «чистота крови», сохранив за ним часть предшествующей семантики. В результате «чистые» сообщества должны были обладать не только единым антропологическим типом, но и стабильными культурно-психологическими качествами. Таким образом, данная категория продолжала служить унификации и стабилизации. В этом отношении Россия представала в описании Кларка неупорядоченным и нестабильным образованием.

Гравюра «Крестьянин и крестьянка в летних одеждах» из книги Breton M.L. La Russie. 1813

Гравюра «Портрет девочки– калмычки» из книги Breton M.L. La Russie. 1813

Публицистический жанр позволял колониальным путешественникамапеллировать к массовым представлениям современников. Это, с одной стороны, облегчало их восприятие и обеспечивало популярность издания, а с другой – придавало содержащимся в них суевериям и стереотипам статус достоверности. При этом встроенные в текст, обосновывающий культурную иерархию мира, экспедиционные зарисовки обогатились новым символизмом. Костюм перестал в них выполнять функцию стабильного идентификационного знака. Основанием для определения места народа на цивилизационной шкале были признаны плохо поддающиеся изменениям «нравы». Они виделись результатом синтеза исторической традиции и просветительских действий власти.

На основании этого признака процесс европеизации, наблюдаемый иностранными путешественниками в России, ее активное вхождение в мировую политику интерпретировались как своего рода переодевание, направленное на то, чтобы обмануть доверчивых европейцев: «русские» (что было синонимом «россияне») варвары или дикари подыгрывают Европе, чтобы покорить ее. Безусловно, стремление сделать их младшими или и вовсе вытеснить за границы цивилизации поддерживалось настроениями военного противостояния. В этих условиях научный дискурс оказался экспроприирован политикой.

Установленная Портером и Кларком иллюзорность естественного видения и вторичность рисунка в познании империи (в силу его ограниченной способности выразить скрытые сущности), продемонстрированная ими управляемость визуального образа текстом привели к тому, что в зарубежной россике одни и те же образы стали использоваться в разных жанрах и в разных дискурсах: и для создания карикатур, и в качестве иллюстраций к энциклопедиям. Так, в 1813 г., когда Великая армия Наполеона была разбита в России, а на территории Восточной Европы шли коалиционные бои, в Париже вышло шеститомное миниатюрное издание – «Россия»[298]. Выбор его формата и структуры был опробован издателями ранее. В эпоху растущего интереса западноевропейского читателя к Востоку французские мастера книжного дела выпускали подобные энциклопедии о Китае и Османской империи[299]. Изданные на роскошной вeленевой бумаге, со множеством высококачественных гравюр, форматом в 1/12 листа, переплетенные в картонные с кожаными корешками переплеты, книги стали успешным коммерческим проектом. Несмотря на высокую цену, тираж быстро раскупался и приносил прибыль.

Вероятно, в преддверии войны с Россией французские издатели почувствовали момент для создания новой энциклопедии, дополняющей «восточную серию». Европейский читатель хотел знать: куда направляется Великая армия? С кем она сражается? И его мало убеждали сатирические образы россиян, что время от времени появлялись на парижских книжных рынках. Глядя на них, обыватель невольно задавался вопросом: почему для покорения столь странно выглядящих, одетых в причудливые костюмы аборигенов требуется столь дорогая армия? Он, кажется, желал знать, чего ожидать, чего бояться и на что надеяться в будущем. Однако трудность создания данной энциклопедии заключалась в том, что ответить на эти вопросы потенциальных покупателей издателям предстояло в обстановке цивилизационного пафоса наполеоновской идеологии и неизвестного исхода текущей войны.

Верхняя обложка книги Breton M.L. La Russie. 1813

Нижняя обложка книги Breton M.L. La Russie. 1813

Взявшийся за это М. Лебретон написал текст о России на основе изданных в Европе академических трактатов и травелогов, а в качестве иллюстраций воспользовался гравюрами Р. Портера и Э. Кларка. Впрочем, переписывая тексты и перегравируя иллюстрации, издатель весьма вольно обращался с оригиналами, манипулируя их смыслами. В пространстве графики это достигалось следующими техниками: из двух и более композиций составлялась одна, в оригинальный образ вносились коррективы, менялись идентификационные подписи. Например, по указанию Лебретона граверы убрали панораму Стокгольма и катающихся на коньках персонажей в портеровской гравюре «Шведские прачки» и назвали ее «Петербургские прачки». В таком виде она показала социальный сюжет, соответствующий идеологическому замыслу ориентализации России (западные женщины не стирали белье в ледяной воде), а этнографизм не имел в этом проекте большого значения.

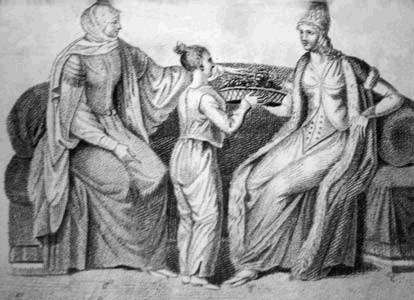

Восточность, или цивилизационная отсталость противника, кодировалась визуальными знаками разного семантического наполнения. Так, в качестве фронтисписа в первом томе представлена панорама Москвы, на ближнем крупном плане которой изображен купол церкви с восточнохристианским крестом. Но, пожалуй, наиболее зримо стратегию визуального снижения описываемого объекта демонстрирует гравюра, аналога которой нет ни у Кларка, ни у Портера. Это изображение трех аллегорических женщин. Две из них – статные и величавые – сидят на кушетке в позах античных статуй и смотрят на девочку-подростка, стоящую перед ними (спиной к зрителю). В отличие от дам, облаченных в мусульманское и греческое платье, ее костюм не идентифицируется. Подпись под гравюрой гласит: «Мусульманка и гречанка» («Femme musulmane. Femme grecque«). Это символическое изображение той роли, которую издатели отводили России в мире: недоросля меж двух цивилизаций – Запада и Востока. Она тянется к античному наследию, имея за спиной мусульманскую традицию.

Большинство костюмных гравюр в этой серии составлены как многофигурные композиции. Так, образ русских крестьян объединяет женский и мужской типажи из издания Р. Портера. Для того чтобы осуществить это технически, мастеру пришлось изменить разворот персонажей. При механическом копировании женщина и мужчина, держащие на руках детей, оказались бы отвернувшимися друг от друга, что противоречило идее семьи. Кроме того, некоторые детали их костюма и внешности оказались изменены либо отсутствуют вовсе. Например, кокошник на русской крестьянке превратился в головную повязку, а у крестьянина исчезла борода. Для российского зрителя эти нюансы меняли семейный статус образов: получалось, что совместных детей имеет несемейная пара, что свидетельствовало о дикости русских нравов. Впрочем, французский читатель вряд ли был посвящен в семантику русского костюма.

Подобно ротовскому альбому, Парижская энциклопедия представила Россию как совокупность народов-земель. Благодаря такой репрезентации империя воображалась дискретным лоскутным образованием, состоящим из множества никак не связанных между собой поселений и объектов. Они проживали в разных исторических временах, далеко отстающих от Франции – пика цивилизационного развития. Визуальным доказательством российского анахронизма служила ее костюмная репрезентация. В начале XIX в. «знатнейшие народы» через традиционные костюмы уже не описывали[300]. Этнография считалась «нижней» частью истории. Ее высшей частью были письменные рассказы. Соответственно, «высшей» историей обладали нации и государства, а племена и народы – только этнографическими описаниями. В западноевропейских изданиях рубежа веков нации говорили с читателем собственными «голосами», представляли свидетельства самоописания. По своему композиционному решению размещенные в Парижской энциклопедии костюмы напоминали зрителю образы племен в альбомах колониальных путешественников[301]. К тому же Лебретон усилил данный эффект гравюрами с изображением экзотических (ритуальных) вещей и даже профильными изображениями изучаемых объектов.

Предоставленная читателю возможность сравнить физиогномические признаки русских и греков была данью новому направлению в западной антропологии. В отличие от своих предшественников, натуралисты начала XIX в. интересовались не столько костюмами и татуировками (то есть изменчивыми признаками), сколько черепными формами и физиологическими особенностями скелета. Такой подход стал результатом нарастающего значения френологии, «науки об изучении человеческого черепа». С конца XVIII в. ее сторонники доказывали, что особенности мозга связаны со свойствами его «хранилища». Считалось, что размер той или иной его части прямо влияет на характеристику мышления. Следовательно, череп мог служить указателем способностей и характера человека[302]. Соответственно, для того чтобы показать народ или племя, не требовалось все тело или костюм. Опознать его и понять его качества можно было по черепу и лицевым признакам.

Под первой картонной обложкой парижского шеститомника читатель обнаруживал гравированным способом отпечатанный символический портрет России. В стилизованных восьмигранниках представлены пять голов: в центре – созданное Портером лицо девочки-калмычки, которое обрамляют лица двух европейского вида женщин (сверху) и двух азиатской внешности мужчин (снизу). При желании головы взрослых можно было идентифицировать по костюмным гравюрам, размещенным внутри издания. Это головы ярославской купчихи и мещанки, а также калмыка и донского казака. И если в костюмных гравюрах народное представительство передавалось через элементы костюма, то на символическом портрете главными для художника оказались лицевая мимика и антропологические признаки. Дело в том, что образы на обложке были довольно вольной копией с соответствующих оригиналов. Их лицевые черты были увеличены и физиогномически стилизованы, что позволило приписать образам и воплощенным в них народам культурно-психологические свойства, которые на языке того времени назывались «качества народов» (например, «кичливый сармат», «добрый лапонец», «спокойный, важный кахетинец», «смелый вогулич»).

На нижней обложке издания помещена монохромная гравюра с пейзажным рисунком, изображающим матерого лося, бредущего по лесному бурелому. В европейской графике лось символизировал пустые, не затронутые человеческим воздействием («нецивилизованные») земли. Так иллюстратором книги задавались параметры восприятия России – дикие люди и пустое пространство, человеческая многоликость и непокоренная природа.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

От издателя русского перевода

От издателя русского перевода В один из последних дней московской осени 2004 года в нашем издательстве произошла встреча, на которой присутствовали кинорежиссер Темина Туаева и мой друг Борис Александрович Басати, неоднократно оказывавший поддержку в моих издательских

Уроки русского

Уроки русского «Любить родину – значит всеми силами споспешествовать осуществлению ее идеала». Это Белинский. Читатель, прикинь, оцени, отметь, восторгнись, всплакни: с-п-о-с-п-е-ш-е-с-т-в-о-в-а-т-ь! Красота-то какая.Кстати, это слово является самым красивым в русском языке. А

«Страна русского полудня»

«Страна русского полудня» За сто десять лет Гетманщины малороссийские полки участвовали почти во всех военных кампаниях Московского государства, сражались вместе с русской армией под Азовом и Очаковом, в Лифляндии и Пруссии. Войны против мятежных гетманов –

Сокровищница русского искусства

Сокровищница русского искусства В отличие от своего конкурента Григорович считал, что «русскость» кроется не в художниках, а в художественных произведениях. Это рисунок, картина, медаль, скульптура могут быть или не быть «русскими», но не их создатели. Подобно

Несчастье русского престола

Несчастье русского престола Как сказал В.О. Ключевский, «самое неприятное из всего неприятного, что оставила после себя императрица Елизавета… это назначенный ею… наследник престола». Будущий император Петр III был внуком Петра I и внуком сестры Карла XII, а потому мог

Трагедия последнего русского императора

Трагедия последнего русского императора О последнем российском императоре существует огромное количество литературы. Поэтому нет надобности говорить о нем много, тем более что не так далеко то время, когда царствовал Николай II, к тому же оно связано с трагическими

От русского барокко до романтизма

От русского барокко до романтизма Термины классицизм, сентиментализм, предромантизм в истории русской литературы XVIII века не прояснивают сути исторических и литературных явлений эпохи, совершенно отличной от времени, когда во Франции или Англии зарождались эти

Посещаемость Русского музея

Посещаемость Русского музея Посещаемость музея складывается из индивидуальных и групповых (в составе экскурсионных и лекционных групп, эстетических классов для школьников) посещений, из посещений основной экспозиции и выставок. Число посетителей – величина не