«В потребностях всякого рода нет недостатка»

«В потребностях всякого рода нет недостатка»

Дворяне использовали труд крепостных портных, башмачников, швей и вышивальщиц вплоть до реформы 1861 года. М.Л. Назимов вспоминал о жизни своей семьи в уездном городе Арзамасе в 1810-х годах, где его отец служил соляным приставом – «по тогдашнему времени значительная для уездного города должность»: «Одежда и обувь у всех были очень незатейливы. Для ежедневной носки нам большею частью перешивали костюмы из старого платья отца или матери, да и у них был незавидный гардероб, тогда не знали столь разнообразных как в настоящее время одеяний и тем более предметов роскоши. Шуба и шинель, салоп зимний и летний, фрак, скорее камзол, сюртук, женские платья из двенадцати или четырнадцати аршин материи, шаль, платки и несколько ниток жемчуга составляли почти все богатство чиновного быта. При крепостном праве отец мой владел тридцатью ревизскими душами, но из этого маленького имения, кроме хлеба, круп, живности, получался холст и какое-то сермяжное сукно. Кухарка, портной, сапожник и комнатные девушки были все свои доморощенные. Из холста делали набойку для платьев, из сукна шили кафтаны и казакины. Ситцевые платья и сюртуки из другого сукна надевались только в праздничные дни и когда бывали гости. Сапоги или башмаки из тогдашних кожевенных материалов сошьют так, что их доставало с починкой и на год»661.

Некоторые из крепостных мастеров удостоились теплых слов в мемуарах своих господ. Автор «Семейной хроники» не забыла своего мучителя башмачника Петра, «который шил обувь для всех нас и для всей дворни. Когда он становился передо мной на колена и, наклонив свою кудрявую голову… снимал с меня мерку, туго сжимая ею мою ногу, маменька всегда ему говорила:

– Делай ей как можно просторнее, Петр; ты всегда ей делаешь такие узкие башмачки, что приходится двадцать раз расколачивать.

– Слушаюсь! Слушаюсь! – говорил он успокоительно, выстригая огромными няниными ножницами уголки из мерки. – Слушаю-с. Это точно, в тот раз я маленько ошибся! Зачем им делать тесно!.. Растут-с!

Но когда башмаки были готовы и мы с няней хотели их примерить, они совсем не надевались. Мы шли с ними к маменьке, и тут же призывали Петра. Он пожимал плечами от удивления; божился, что думал – будут велики; разминал подошву, вытягивал края башмаков, засовывал в них пальцы и просил позволения самому на меня примерить. Тут он брал мою ногу, ловко и безжалостно всаживал ее в узкий башмак, живо завязывал ленты, и показывая маменьке свое произведение на моей ноге, говорил:

– Самый фасонистый, просторный башмачок!.. А это только барышня всегда изволят капризничать!..»662

Сын малороссийского помещика писал: «В числе крепостных крестьян моего отца многие знали ремесло. <…> Другим выдающимся лицом из ряда крепостных был родом из с. Сахновки портной Левко. Он обшивал всю нашу семью, можно сказать, с ног до головы. Он шил мужское и женское платье, белье, шляпы и не отказывался ни от какой работы, которая требовала иголки с ниткою. Обыкновенно, в случае надобности, его выписывали из с. Сахновки, и он устраивал свою мастерскую в зале. По виду он был больной человек, худой, желтый, смирный, тихий, молчаливый. Детей у него не было, а жена его была гораздо моложе его. Во время работы он питался от нашего стола. Вся наша семья любила Левка, и мы, маленькие дети, постоянно окружали его. Он был пожилым человеком и, конечно, давно уже умер.

Рядом с ним можно поставить другого ремесленника, тоже из с. Сахновки, сапожника Опанаса. Он шил всякого рода обувь для нашей семьи и для дворни, а также упряжь. Мастерскую свою он устраивал, обыкновенно, в поварской, где и пользовался остатками от кушаньев, в виде контрабанды. Он не пользовался особыми нашими симпатиями, был молчалив и только под звуки молотка напевал песни. У меня и до сих пор сохранилась одна его песня на русском языке с украинским акцентом. <…> Опанас тоже был свободным от панщины. В с. Сахновке он имел свою мастерскую и постоянно был занят исполнением заказов»663.

В семье графа М.Д. Бутурлина прислуга вполне удовлетворяла высоким требованиям: «У жены были теперь две горничные; старшая из них. была столь искусной портнихой, что все бальные женины платья были ее работы, и в магазины ничего для этого не отдавалось»664. Мемуарист Илья Салов рассказывал, сколь разительно отличались изделия крепостных от вещей, выполненных в специализированных мастерских. «Почти каждое лето приезжал к нам в Никольское крестник моей матери Василий Никитич Фок, или, как мы его тогда звали, Вася. <…> В то время, о котором я говорю, Вася был уже на службе, кажется, в Пензенской палате государственных имуществ. Он был франт большой руки, одевался всегда щеголевато и носил крахмальные манишки с такими же накрахмаленными стоячими воротничками, которые в то время назывались брыжами и были еще мало распространены. Он любил завивать волосы, помадиться и всегда носил с собой зеркальце, гребешочек и щеточки. Своими модными костюмами он всегда, признаться, приводил меня в смущение и даже возбуждал некоторую зависть.

У нас был крепостной портной, Николай Иванович Полозов, которого я всегда призывал к себе, как только приезжал Василий Никитич, и слезно упрашивал его подробно осмотреть фасон платья и сделать по нему надлежащие выкройки. Все это Николай Иванович исполнял в точности, но как только платье выходило из-под иголки, то ничего похожего на щеголеватый костюм Васи в нем не оказывалось. То, бывало, резало под мышками, то на спине выходили какие-то складки, а воротник чуть не достигал до ушей»665.

Воспоминания Салова обнаруживают еще одно обстоятельство: обитатель провинциальной усадьбы заглядывался на костюм чиновника из губернского города. Но этот чиновник и его коллеги в свою очередь разинув рот осматривали прибывших из столицы. Уроженец Пензы вспоминал: «Надобно заметить, что в мой родной город приезжали иногда чиновники из Петербурга и, разумеется, делались предметом изумления и изучения всех местных чиновников. Так, я помню, приезжал туда сенатор Горголи с толпою чиновников для ревизии. Боже милосердный! Сколько было толков и рассуждений относительно фасонов платья, которые они вывезли из столицы, их причесок, их манер. Это были идеалы чистейшего совершенства, которым, во что бы то ни стало, все старались подражать»666. Автор этих строк, сам став петербургским чиновником и приезжая на родину, щеголял столичными туалетами. Граф Д.Н. Толстой, живший в деревне, на всю жизнь запомнил костюмы, в которых к ним в гости пожаловали двоюродные братья из Москвы: «Оба они были красивой наружности и носили щегольское платье, какого мы до того времени не видывали. На одном был светло-голубого цвета фрак, с перламутровыми, украшенными бронзою, пуговицами, планшевые панталоны в сапоги а l’ecuyere, а другой при зеленом с искорками фраке, носил белые панталоны и цветной галстух»667.

Среди провинциальных дворян были как равнодушные к щегольству, так и те, кто активно приобщался к столичным вкусам. Лица недворянского происхождения в разных регионах с разной скоростью перенимали европейское платье.

Купечество также обнаруживало неоднородность в одежде. Смешение традиционных и новых костюмов бросилось в глаза путешественнику в городском саду Тулы летом 1829 года, где он встретил «несколько куч разбеленных купчих в старопокройных салопах и в новомодных манто»668. По мнению современного исследователя городской культуры, «определенно можно утверждать, что в 1840—1860-х годах (в Петербурге еще раньше) происходит размывание сословного характера одежды.

Горожане (особенно женщины) из непривилегированных слоев общества постепенно перестают рассматривать модное платье как дворянское и «немецкое» и охотно, если позволяют средства, переходят на европейский костюм. Это наблюдается как в городах Центральной России, так и в Сибири. Модное платье позволяло его обладателю претендовать на иную – общегородскую – культурную идентичность. Скорость перемены в одежде была выше в городах, где была значительная доля мигрантов, где проживало больше иностранцев и, соответственно, меньше старообрядцев, а также в тех молодых городах, население которых не имело давних локальных традиций»669.

Астраханские торговцы активно осваивали модные тенденции. Современник писал: «Здесь, в Астрахани, за полторы тысячи верст от столицы, вы найдете стремление к мишурной цивилизации в сильнейшей степени. Купец, несколько обогатившийся, бреет себе бороду и надевает немецкое платье, а купчих реже, чем в Москве, вы увидите в кичках, все разодеты по последней моде, все лезет в почетное гражданство и дворянство. <…> У m-me Kotoff, жены писаря-переводчика, живущей совершенной барыней, было собрание. Были дамы, разодетые в пух (мещанки и купеческие дочери), и любезные кавалеры; всех более производили эффект столоначальники белужьего и севрюжьего столов. <…> Молодые люди, т е. столоначальники, одеваются лучше меня в 20 раз. Все они в альмавивах или в щеголеватейших сюртуках, все это сидит на них ловко и совсем не смешно. Но разговор, увы! разрушил очарование. Не так легко перенять разговор, как одежду»670.

До жителей же какого-нибудь захолустья новинки доходили спустя десятилетия. В 1844 году по пути в Астрахань И.С. Аксаков на несколько дней задержался в небольшом городке Черный Яр, который представлял собой «собрание низеньких и маленьких мещанских домиков, разделенное на улицы. две церкви, каменный дом присутственных мест и ни одной лавчонки! Нет возможности что-либо купить или достать»671. В один из вечеров «безбородые племяннички бородатого хозяина» развлекали гостей «плохим концертом на плохой скрипке. Должно быть, франты оба, особенно скрипач, потому что у него к панталонам каким-то образом пришиты штрипки. Штрипки! Этого нет ни у кого в городе, у всех панталоны или в сапогах или болтаются просто около сапог, а у него штрипки»672. Штрипки представляли собой тесемку, пришивавшуюся к низу панталон, и удерживали их натянутыми. Иронию Аксакова легко понять, если иметь в виду, что они вошли в употребление еще в начале 1820-х годов673.

Производители и торговцы одеждой со своей стороны двигались навстречу провинциальному покупателю – в губернских столицах открывались модные магазины и укоренялись модистки. В 1844 году увидел свет роман «Самопожертвование» малоизвестного в наши дни писателя М. Воскресенского. В романе обрисован портрет губернского города Далекого. Согласно этому описанию, «Далекой был ничем не хуже других губернских городов, вдобавок еще стоял на горе и имел в полном заведывании судоходную реку, опоясывавшую подгорье его светлою широкою лентою. Строение в нем было по большей части каменное, не лишенное современного вкуса; на большой площади старинный пятиглавый Собор с низенькою колокольнею; за ним длинные, только что отстроенные ряды, потом бульвар, или нечто вроде общественного сада, с прудом посредине и зелеными решетчатыми скамьями для отдыха гуляющих. Чего ж вам более? А если прибавить ко всему этому высокий четырехэтажный дом, занимаемый губернатором, у которого жена – бывшая петербургская дама – давала премиленькие балы по вторникам, еще длинный двухэтажный дом около присутственных мест, где иногда проезжая труппа актеров давала по нескольку представлений, а зимой по воскресеньям устраивалось нечто похожее на наше Благородное собрание, да две кондитерских лавки, одну книжную и три модных магазина, так право поневоле согласишься, что еще в таком городе можно жить порядочно, иногда даже и очень весело, несмотря на его далекое расстояние от обеих столиц наших!»674

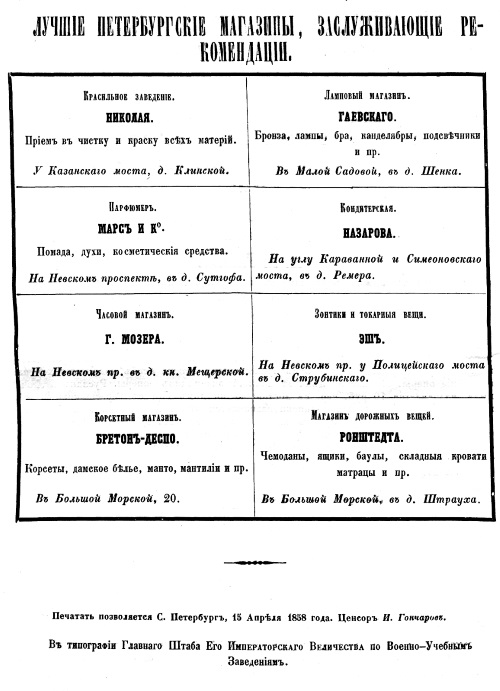

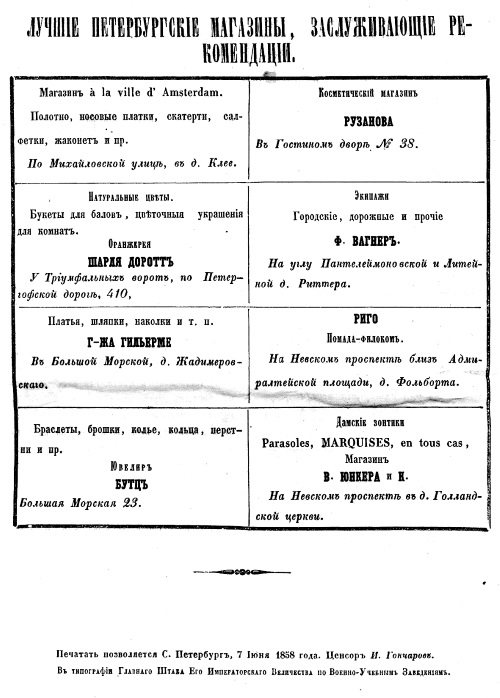

Таким образом, к началу 1840-х годов относительно комфортная жизнь в губернских столицах уже не мыслилась без театра, Благородного собрания, книжных лавок, кондитерских и нескольких модных магазинов. Статистические отчеты этого десятилетия подтверждают, что в целом ряде губернских и некоторых уездных городах обосновались модистки, среди которых встречались как иностранные, так и русские имена. Посетив в 1838 году Пензу, путешественник свидетельствовал: «В потребностях всякого рода нет недостатка, даже русская модная торговка отмечена на вывеске мадамою»675. Спустя десятилетие автор статистического обозрения указывал на существование в Тамбове «нескольких модных магазинов»676.

В 1819 году «девица Шарлотта Тальбо, вновь поселившаяся в Воронеже… завела в оном городе лавку, в которой продаются всякаго рода модные товары»677. Эта Тальбо, по-видимому, состояла в родстве с московской торговкой Урсулой Буасель. В 1847 году в Воронеже зафиксировано 6 модисток, и все они относились к временным цеховым, а не к коренным горожанам678. Число мастериц выросло до 10 человек в 1861 году679. В эти годы приблизительный оборот магазина с галантерейными и дамскими уборами, располагавшегося в Дворянской части Воронежа, составлял 12 000 рублей серебром. Еще 5 лавок с мужским и дамским платьем в Мещанской части имели оборот в 17 500 рублей. В Московской части 3 лавки с модными уборами торговали на 20 000 рублей680. В середине века модные магазины принадлежали Елизавете Павловне Николаевой, Екатерине Леонтьевне Пономаревой, Василию Скуратову, Анне Наумовой, Софье Формаж, Марье Остроумовой, Аграфене Пименовой, Александре Патриарк (она же m-me Жозеф) и Авдотье Саввишне Крапивиной. Две последние вели дела в собственных домах681. В последующие годы модная промышленность губернии заметно окрепла – к 1897 году число модисток в Воронеже достигло 153 и они присутствовали во всех уездных городах682.

В Орле модная индустрия зародилась около середины 1820-х годов. По свидетельству современника, в эти годы «в коммерческом отношении Орел скудно удовлетворял потребностям людей, привыкших к некоторому комфорту. Вся городская промышленность сосредоточивалась в традиционном Гостином дворе. <…> На главной улице (Московской). не было никаких магазинов, и незадолго до моего туда приезда открыт был на этой улице винный погреб москвича Эдуарда Ивановича Дюлу»683. В 1858 году в Орловской губернии занимались мастерством 51 модистка, имея в подчинении 101 работницу и 104 ученицы. В губернской столице трудились 20 модисток с 62 работницами и 57 ученицами, 2 модистки, 4 работницы и 6 учениц – в уездном Мценске, 2 модистки и 2 работницы – в Болхове, соответственно 7, 2 и 14 – в Карачеве, 6, 5 и 6 – в Брянске, в Севске обосновались 2 модистки, в Малоархангельске – 2 модистки с 1 ученицей, в Ливнах – 8 модисток, а с ними 8 работниц и 1 ученица, в Ельце – 2 модистки, 18 работниц и 9 учениц684.

Автор «Памятной книжки» Орловской губернии дал крайне нелестную оценку тамошним ремесленникам: «Здешний работник труда не любит; обращается к нему только в необходимости, очень уважает праздники, которых у него гораздо более, нежели сколько назначено табельных дней по календарю и в эти дни не станет работать. Уездные города в особенности бедны мастеровыми по производствам, требующим искусства и отделки, – и со стороны городских управлений ничего до сих пор не сделано для их развития между жителями, что не может не стеснять лиц известного сословия, которые многие предметы, сделавшиеся почти необходимыми в общественном быту, должны выписывать из столиц и других мест. Собственно в Орле есть несколько хороших мастеров из иностранцев, в особенности по цехам: булочному, живописному, серебрянному, портному; работы их весьма удовлетворительны»685.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Воршуд — покровитель рода

Воршуд — покровитель рода Воршуд или шуд вордысь — дух-покровитель рода и семьи у удмуртов: слово шуд в переводе означает «счастье, доля». Изображение воршуда хранилось в специальном коробе в молельне — куале (куа), срубной постройке без окон, где располагался также

«Жидовин из рода Данова»

«Жидовин из рода Данова» Атмосфера петровских реформ была разрушительна для повседневной жизни рядового человека. В их основе лежало стремление рассматривать людей и общество как некий механизм, который может управляться мастеровым. В концепции Петра проступали черты

VI. «ЛИЧНОСТЬ… — ЕСТЬ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВСЯКОГО ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДА»

VI. «ЛИЧНОСТЬ… — ЕСТЬ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВСЯКОГО ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДА» (Судьба идей К. Д. Кавелина[5] в контексте общественно-литературных споров в России XIX века)Трудно назвать большого русского писателя, который бессознательно или вполне сознательно и плодотворно

9. Как всякого посещать в страдании в монастырях. В больницах и в темницах

9. Как всякого посещать в страдании в монастырях. В больницах и в темницах В монастыре и в больнице, в затворничестве и в темнице заключенных посещай и милостыню, по силе своей возможности, подавай, что попросят; вглядись в беду и страдания, во все их нужды, и помогай, как

13. Как мужу и жене молиться в церкви, пребывать в чистоте и всякого зла избегать

13. Как мужу и жене молиться в церкви, пребывать в чистоте и всякого зла избегать В церкви же на службе стоять трепетно и в тишине молиться. Дома же всегда петь павечерницу, полунощницу и часы. А кто прибавит церковную службу ради своего спасения, это в его воле, ибо тогда и

ПОСТ- (oт ПОСТ-культуры) (сущ. ср. рода — оно, нечто, не имеющее определенного рода)

ПОСТ- (oт ПОСТ-культуры) (сущ. ср. рода — оно, нечто, не имеющее определенного рода) Рабочее понятие, используемое В. Бычковым для обозначения современной (условно — с сер. ХХ в., с поп-арта в искусстве, хотя истоки его коренятся в начале нашего столетия) ситуации в сфере

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОДА КАМЕАМЕА

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОДА КАМЕАМЕА Камеамеа III, устоявший перед попытками Великобритании и Франции аннексировать гавайское государство, умер в 1854 году. Этому королю суждено было править своей страной дольше, чем всем его предшественникам и преемникам. За время своего правления

Глава 32. Об отречении от себя самого и об оставлении всякого вожделения

Глава 32. Об отречении от себя самого и об оставлении всякого вожделения — Сын Мой, нельзя тебе совершенно войти в свободу, если совсем не отречешься от себя. Узами связаны все собственники и себялюбцы, прихотливые, пытливые, праздношатающиеся, кто всегда ищет любопытного

НА ВСЯКОГО УАЙЗА…

НА ВСЯКОГО УАЙЗА… Думаю, можно сказать со всей категоричностью: в настоящее время при современных методах исследования любые попытки литературных мистификаций обречены на провал. Эти методы значительно совершеннее тех, что использовали Джон Картер и Грэм Поллард в

Восприятие-источник всякого действия

Восприятие-источник всякого действия Всякое проявление, всякая мысль, всякое чувство есть не что иное, как реакция нашего организма на внешнее или внутреннее воздействие. Представим себе, что человек спокойно сидит и отдыхает, даже дремлет; жизнь в нем как бы