Дина Рубина «В России надо жить долго…»

Дина Рубина

«В России надо жить долго…»

Возвращаясь из поездки по Италии, в аэропорту Мальпенса я прошла паспортный контроль и, перед тем как войти в салон самолета, сняла с тележки израильскую газету «Вести». Усевшись в кресло и открыв разворот, я увидела некролог Лидии Борисовне Либединской, подписанный — спасибо друзьям! — и моим именем тоже. Вдох застрял у меня в горле.

Затем всю дорогу я смотрела на облака, вспоминая, что каких-нибудь несколько недель назад мы все сидели за столом у нас дома, в Маале-Адумим, и я любовалась нарядной, элегантной, как обычно, Лидией Борисовной, а позже, помогая убирать посуду, мой муж повторял: «Восемьдесят пять лет! Какая острая память, какой взгляд ясный, какой великолепный юмор… Вот счастливая!»

В ней действительно в первую очередь поражали удивительная ясность мысли, сочетание доброжелательности с независимостью и абсолютной внутренней свободой.

Никогда не видела ее ворчащей, раздраженной, обозленной на что-то или кого-то.

Знаменитая, уже растиражированная фраза Либединской: «Пока мы злимся на жизнь, она проходит».

В гостях у Дины Рубиной. Иерусалим, 2004

Мне повезло довольно тесно общаться с Лидией Борисовной Либединской в те три года, с 2000-го по 2003-й, когда я работала в Москве. И после каждой встречи я с восхищением думала, что вот от такой бы старости не отказалась: истинная женщина до мельчайших деталей, Лидия Борисовна всегда выглядела так, словно именно сегодня ее должны были чествовать в самом престижном зале столицы. Бус, колец, серег и прочей бижутерии ко всем нарядам у нее было не меньше, чем у какой-нибудь голливудской дивы, разве что не бриллиантов и изумрудов, а любимых ею полудрагоценных уральских самоцветов в серебре, львиную долю которых она покупала в лавочке рядом с домом, в Лаврушинском.

Она вообще любила и понимала толк в красивых вещах, не обязательно дорогих, и дарить любила, и как-то всегда подарок приходился в самое яблочко. Я сейчас хожу по дому и то и дело натыкаюсь на подарки Лидии Борисовны, ставшие любимыми обиходными вещами, привычными глазу и руке.

С внучками. Израиль, 1989

Однажды она уехала вот так на зимние месяцы в Израиль, и в Москве стало пустовато. Я с работы позвонила в Иерусалим. Взял трубку Игорь.

— Как там моя Л.Б.? — спросила я. — Вы ее не обижаете?

— Кто ж ее может обидеть, — сказал он. — Здесь вокруг нее три дочери — Тата, Лола и Ниночка. Я их вожу по всей стране с утра до вечера. И всем говорю, что у меня сейчас не машина, а Малый театр: сразу «Три сестры» и «Гроза».

И мы одновременно рассмеялись — неугомонность и страсть к путешествиям и поездкам «тещиньки» была общеизвестна. Обожала разъезжать по Израилю. В Иерусалиме, просыпаясь по утрам, спрашивала: «Ну, куда сегодня едем?»

Домашние старались украсить ее «курортные зимы» поездками, встречами, интересным гостеванием. Как-то Игорь договорился о вечере Либединской в одном из хостелей в Иерусалиме — это муниципальные дома для пожилых репатриантов. Лидия Борисовна с успехом выступила, ей вручили небольшой гонорар. Она была чрезвычайно довольна. По пути к машине споткнулась о бордюр — но обошлось, не упала! — и спокойно заметила:

— Глупо, имея такие деньги в кармане, ломать шейку бедра.

У меня нет ни малейшего сомнения, что гонорар был потрачен тут же на какую-нибудь восхитительную чепуху — подарки, сувениры, какие-нибудь бусы, кольца для салфеток…

В отрочестве в музыкальной школе я училась у строгой учительницы, одинокой и суровой старой девы, — она славилась не слишком церемонными педагогическими приемами. Чувствительно тыча острым пальцем мне между тощих лопаток, покрикивала: «Сидишь, как корова! Держи спину! От манеры держать спину зависит манера игры!»

Почему я вспомнила ее сейчас, когда пишу о Либединской?

Потому что в присутствии Лидии Борисовны я неизменно внутренне подбиралась, внимательней следила за произнесенными словами, ясно ощущая, что от манеры «держать спину» зависит «манера жить».

Я никогда не вела дневников и вообще чужда всякой «архивности», всякой заботе о конспектировании прожитых дней, но иногда после встреч с друзьями записываю обрывки диалогов, шутки, какие-то детали — обычная скопидомская писательская работа, когда не можешь позволить, чтоб и колосок упал с твоей телеги… На днях, неотвязно думая о Лидии Борисовне, перетрясла бумажные свои манатки, переворошила закрома… Там несколько записей о Либединской, сделанных бегло, почти конспективно, впрок — чтобы не забыть, не растерять. Все вперемешку, по-домашнему, без указания дат… Как правило, потом, в работе, такое сырье переплавляется, преображается литературно, выстраивается пословно-повзводно, чтобы занять необходимое, точное, свое место в каком-нибудь рассказе, романе или эссе… Но именно эти записи — летучие, вневременные — мне вдруг захотелось оставить в том виде, как они записывались: на ночь глядя, после застолья, не всегда на трезвую голову, под живым «гудящим» впечатлением от общего разговора…

* * *

«…Вечер у нас дома с художником Борисом Жутовским и Л. Б. Они перемывают кости знакомым — остроумно, изящно и без той дозы яда, которая делает разговор сплетней. Впрочем, рассуждая о судьбе писателя N, касаются его жены, якобы страшной стервы, отравившей ему жизнь, отвадившей друзей от дома… наперебой вспоминают очередную невообразимую историю, связанную с этой дамочкой. Я некоторое время завороженно слушаю двух блестящих рассказчиков и наконец вслух замечаю, что бабенка-то, по всему видать, редкий экземпляр…

На что графиня Толстая уверенно отвечает: „Да что вы, таких навалом!“

Чуть позже она просит „стаканчик воды, можно из-под крана“. Я ахаю и принимаюсь перечислять ужасы про сырую московскую воду, рассказанные недавно одним микробиологом. На что Л. Б. невозмутимо замечает: „Не понимаю, чем вареные микробы лучше сырых…“»

* * *

«…Сегодня были в гостях у Лидии Борисовны, сидели по-домашнему, на кухне, среди ее потрясающей коллекции кухонных досок разных стилей, стран, авторов и времен. Вся стена завешана „без-просветно“. Я немедленно вспомнила рассказанный Губерманом случай — о том, как он с Л. Б. однажды в Иерусалиме навестил писательницу Руфь Зернову. И как „тещенька“ весь вечер мечтательно глядела на две расписные доски у той на стене, а потом проговорила: „Какие у вас доски красивые и, главное, почти одинаковые… А у меня ни одной нет…“

— Понимаешь, Руфи ничего не оставалось, как снять со стены одну доску и подарить теще, — рассказывал Игорь. — Видно было, как не хотелось ей расставаться с вещью… Она чуть не плакала. Но деваться-то некуда. А теща не кривила душой — у нее здесь, в Израиле, действительно нет ни одной расписной доски. В Москве, правда, триста пятьдесят… Когда мы вышли, я спросил: „Тещенька, а на что вам сдалась эта паршивая дощечка?“ Она пожала плечами и жалобно так: „Сама не знаю… Как-то неудобно получилось…“

В день восьмидесятилетия. Иерусалим, 2001

Сначала говорили о том, что сейчас принято среди интеллигенции ругать колоссальное строительство в Москве, помпезность, безвкусицу архитектуры.

— А мне нравится, — сказала Лидия Борисовна. — Я люблю размах! Москва такая красавица: чисто, освещение роскошное… Это все любители обшарпанных стен и поэтических развалин тоскуют по помойкам…

И заговорила о прочитанной только что книге воспоминаний Александра Леонидовича Пастернака, брата поэта. Тот в двадцатые годы приехал в Берлин к родителям и был потрясен комфортабельностью быта: бесшумностью газа, теплом, светом, уютом…

— Это как раз в те годы, когда в России была полнейшая разруха, керосинки, примусы…

— Но ведь до революции, до всего этого кошмара… — попыталась возразить я.

— И до революции было то же самое, — отмахнулась Л.Б. — Но до революции была прислуга. Что касается двадцатых годов, я их прекрасно помню, эти проклятые двадцатые годы. Совершенно невозможное существование!

Вот чего в ней нет — поэтизирования „своего времени“. На историю страны и людей смотрит совершенно трезвыми и порой беспощадными глазами. „Графинюшка“, как называют ее друзья, — ей незачем заискивать перед родиной. Поэтому она во все времена тут уместна и везде „своя“…»

С Татой и Игорем Губерманом в Лаврушке. 2005

* * *

«…Приехал в Москву Губерман, тут и Михаил Вайскопф оказался. Мы собрались у нас. Игорь пришел с Лидией Борисовной, позже забежал Виктор Шендерович с Милой… И получился чудный легкий вечер. Много хохотали — за столом-то все сидели первоклассные рассказчики.

Невозможно вспомнить все, о чем говорили. Но вот — о диктаторах, в частности, о Чаушеску. При каких обстоятельствах его расстреляли.

Лидия Борисовна, возмущенно:

— Самое ужасное то, что им с женой перед смертью мерили давление. Какой-то сюрреализм! Ну зачем, зачем им давление мерили?!

Вайскопф обронил:

— Проверяли — выдержат ли расстрел.

Все захохотали, а Шендерович вообще смеялся, как безумный, и заявил, что завтра едет в Тверь выступать и на выступлении обязательно опробует эту шутку».

* * *

«…Когда я организовываю очередной семинар на темы культуры, общества, толерантности или еще чего-нибудь эдакого, я всегда приглашаю Лидию Борисовну. Прошу выступить, сказать „что-нибудь“. Даже если это касается какого-нибудь специального вопроса, например, по изобразительному искусству. И вот что поразительно: она никогда не выступает „просто так“, для зачина.

Все, что она говорит, убедительно, точно, интересно и касается сегодняшнего дня в самом животрепещущем смысле слова. Дал же Господь ясность и масштабность ума! — толстовские гены.

Едем на очередной семинар в Подмосковье. Я заезжаю за Лидией Борисовной на машине. Она, с палкой в руке, тяжело спускается по ступенькам знаменитого писательского дома в Лаврушинском — уже несколько месяцев ее серьезно беспокоит нога. Медленно, в несколько приемов, усаживается в машину. Говорит: — Я теперь, когда сажусь в машину, вспоминаю своих правнуков. Они учатся в такой школе в Израиле, которая называется „Школа радости“. И в программе есть уроки русского языка. Они там выучили и повторяют во время зарядки такой стишок: „Ножку правую вперед, ножку левую назад, а потом еще вокруг и немного потрясти“.

По дороге на Истру я рассказываю про наш вчерашний потоп (прорвало батарею парового отопления), как мы полночи боролись со стихией — благо, в гостях очень кстати оказался приятель из Америки, в советском прошлом инженер-механик…

Лидия Борисовна на это:

— Скажите спасибо, что у вас воду прорвало, а не что другое. У меня однажды прорвало канализацию, я думала, что сойду с ума. Хорошо, что за столько лет советская власть приучила нас жить в говне… а то бы даже и не знаю, как справилась…

Когда на другой день вечером возвращаемся, я помогаю ей подняться по ступеням к двери в парадное, входим, она осматривается и говорит деловито:

— Как тут намусорено! Надо завтра подмести.

Я, пораженно:

— Лидия Борисовна! Неужели, кроме вас, некому в парадном подметать!

Она, спокойно и удивленно:

— Ну а что такого… У меня есть большая хорошая метла… Завтра и подмету…»

* * *

«…В гостях у нас Л. Б. с друзьями из Израиля — симпатичной супружеской парой. На звонок я открываю дверь и, как всегда, искренне ахаю — какая она красивая! Лицо ясное, гладкое. Глаза карие и спокойные.

Одета, как всегда, продуманно — „в цвет“, с украшениями. Сегодня это кораллы.

Я помогаю снять пальто и замечаю, что этого пальто еще не видела.

— А оно новое. Купила его вчера за три минуты. Ошиблась остановкой, надо было вернуться и пройти сквозным проходом на соседнюю улицу. Я вошла, а в проходе оказался магазин. И это пальто прямо так и висело. Я надела и сразу купила. Так и вышла. Сейчас в Москве удобно от слежки уходить: входишь в одни двери в старом пальто, выходишь в другие — в новом…

За столом разговор о том, о сем.

Л. Б. говорит:

— Умер знаменитый скульптор К. Я его терпеть не могла! Понаплодил этих Лениных, Марксов…

Тут Борис вспомнил, что, когда К. долбил глыбу, из которой ваял очередного Маркса на одной из центральных площадей Москвы, какой-то пьяный скульптор околачивался вокруг и уговаривал: „Лева, не порть камень!“

Заговорили о художнике Е. [63], которому исполнилось 102 года. Его показывали в телевизионной передаче: вполне бодрый старик, сообщил, что по утрам приседает по 400 раз. Напоследок даже проделал несколько танцевальных па перед ошеломленными ведущими.

Место празднования восьмидесятилетия. Иерусалим, 2001

Лидия Борисовна усмехнулась и вспомнила, что именно Е. рассказывал: в первые годы НЭПа бойко продавались футляры для ножичков, на которых был изображен Карл Маркс, идущий за плугом. Картинка подписана: „Основоположник марксизма пахает“.

Боря сказал:

— Но какова энергия! Каждый день он приседает четыреста раз.

— Может, четыре раза? — усомнилась я.

— Все врет, — заявила Л.Б. — Всю жизнь врал.

…Поздно вечером стали расходиться, Боря предложил пойти пригнать такси.

Л. Б. сказала, что у нее есть знакомый таксист Володя, который стоит с машиной обычно где-то на Ордынке. Сначала он подвозил ее несколько вечеров подряд, так случайно получилось. Совпадение.

Л.Б:

— Он, вероятно, подумал — вот сумасшедшая бабка с клюкой, все время куда-то шляется: сегодня в ВТО, завтра в ресторан, послезавтра в ЦДЛ… Потом познакомились ближе. Он дал номер своего мобильного, и я, если задерживаюсь где-то допоздна, звоню ему и вызываю. И он приезжает…

Она стояла в прихожей в новом пальто молодежного покроя с лихими какими-то крыльями — маленькая, сутулая, с лукавым молодым лицом…»

Недавно я подумала — а знал ли таксист Володя, кого возил? И понял ли, что «сумасшедшая бабка с клюкой» больше не позвонит? Или удивляется — мол, куда пропала, — и ждет звонка до сих пор?

* * *

…О существовании «скатерти Лидии Либединской» я узнала в один из вечеров, когда — как это ненароком бывает — сошлось сразу несколько обстоятельств. В Москву приехала блистательная Рената Муха, и Лидия Борисовна решила собрать у себя небольшую компанию симпатичных ей, да и друг другу людей. В тот раз за столом собрались Рената с мужем Вадимом, я с Борисом и Виктор Шендерович с Милой.

Это было одно из самых обаятельных и душевных застолий в моей жизни: так уж действовал сам дом Лидии Борисовны, ее спокойная доброжелательность, достоинство, юмор. Она незаметно, ненавязчиво уравновешивала неистовый темперамент Ренаты и остроту реплик Виктора, и каждое слово ее было в самую точку.

Когда уже поднялись из-за стола, Вадим стал фотографировать нас, заставляя то этак сесть рядом, то сгруппироваться вокруг Л.Б., так, что все в конце концов взмолились об окончании «фотосессии», а фотограф все восклицал: «Последний, последний снимочек — для истории!»

Лидия Борисовна вдруг сказала:

— Погодите… Если уж для истории…

Вышла в спальню и вынесла оттуда кусок сложенной белой материи. Не торопясь, сняла вазочку и пепельницу с круглого столика, расстелила на нем отрез. Это оказалась скатерть, точнее — скатерка: небольшая, расшитая самым причудливым образом самыми разными нитками.

— Какие странные узоры, — заметила я, еще не понимая, что нам собираются демонстрировать.

Лидия Борисовна усмехнулась:

— Узоры? Вы вглядитесь получше. Это подписи моих друзей и знакомых. Они писали, что в голову взбредет, а я все это обшивала. Давно придумала… Как вы сказали? Именно: для Истории.

Все мы склонились над скатеркой, пытаясь разобрать каракули. И сразу комната стала заполняться ахами-охами, восклицаниями, вздохами… Здесь были подписи, стихи, иронические двустишия, слова приязни и любви на память от тех, кто уже составляет пантеон блистательных имен русской литературы: Давид Самойлов, Юрий Левитанский, Михаил Светлов, Павел Антокольский, Белла Ахмадуллина, Семен Липкин, Владимир Порудоминский и многие, многие другие… Как криминалисты, как завзятые графологи мы с Виктором и Ренатой ощупывали, обнюхивали, разглядывали каждый сантиметр этой удивительной реликвии, громогласно восхищаясь, перебивая друг друга, выкрикивая вразнобой обнаруженные и расшифрованные имена, уважительно пошучивая — сколько же будет стоить когда-нибудь, на каком-нибудь аукционе невзрачный кусок этой материи…

— И аукциона никакого не нужно, — удовлетворенно сказала Лидия Борисовна. — Теперь — пишите сами.

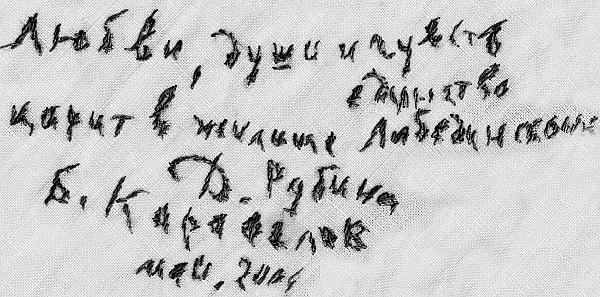

Надпись на скатерти: «Любви, души и чувств единство царит в жилище Либединском. Д.Рубина Б.Карафелов. Май 2004»

И стало тихо. Мы смущенно переглянулись.

— Ну, вы уж… Лидия Борисовна! Прям-таки «пишите!» — заметил Шендерович. — Куда нам-то… в калашный-то ряд…

— Это он сейчас — калашный, — невозмутимо отозвалась Либединская. — Это все люди писали, не памятники. И не всегда трезвые люди. После таких вот посиделок… Шутили и писали, кто во что горазд. Так что — давайте, отыскивайте белый уголок и пишите.

Она пододвинула мне угол скатерки:

— Вот тут пустой пятачок, Дина. Смотрите — кто там у вас в соседях?

— Ахматова! — простонала я.

— Вот и пишите. А я обошью…

Не помню уж, что там я написала, оглушенная великим соседством; не знаю — что писали Виктор и Рената… А сейчас, когда нет уже ни Ренаты, ни Л.Б., думаю: как точно, как емко и мудро Либединская чувствовала время, его бег, его превращение — на бегу — из будней в Историю.

* * *

Однажды Лидия Борисовна в разговоре упомянула, что восстановлено Шахматово, родовое имение Блока. Вот было бы здорово съездить. Я подхватилась, мы уговорились на ближайшие выходные и поехали. День был солнечный, синеглазый, начало лета…

По дороге Л. Б. рассказывала, как чуть ли не сорок лет назад впервые сама приехала сюда, на пепелище Блоковской усадьбы. Добиралась с приключениями, сначала электричкой, потом на попутке… Долго шла пешком по лесу, чуть не заблудилась. Нашла обгорелый фундамент по трем березам, растущим в поле на пригорке. Посидела среди кустов, в тишине, под высоченным серебристым тополем, подобрала осколок кирпича от фундамента сожженного дома и привезла Чуковскому. Старик прижал этот осколок к щеке, проговорил: «Я ни разу не выбрался туда к Блоку, а ведь он меня звал приехать»…

Л. Б. спросила: «Корней Иванович, неужели никогда не восстановят этот дом?»

Он ответил: «Лида, в России надо жить долго».

Этот разговор происходил в шестьдесят пятом году прошлого века. И вот минуло каких-нибудь сорок лет — и имение восстановлено, солнце играет в цветных стеклах библиотеки и комнаты для гостей, по окрестным деревням поштучно собрано награбленное когда-то бекетовско-блоковское добро… Тот же огромный серебристый тополь над домом, кусты сирени и шиповника… Хорошо жить в России долго!

В прихожей дома-музея я увидела на стене памятную доску с выбитыми на ней именами писателей и общественных деятелей, кто боролся за восстановление Шахматова и добился этого.

— Лидия Борисовна, тут и ваше имя!

— Ну да, ну да… — сказала она, как отмахнулась.

Потом мы спустились с пригорка на поляну, уселись на спиленных бревнах, достали бутерброды, со вкусом пообедали…

Когда в Москве уже катили по Тверской, Л. Б. рассказывала историю чуть ли не каждого дома, мимо которого ехали… И напоследок, в Лаврушинском, когда я помогала ей выйти из машины, сказала:

— Я так счастлива, что выбралась к Блоку! Вряд ли еще когда-нибудь придется…

И я тут же горячо возразила — мол, какие наши годы, Лидия Борисовна, что там, еще поездим, поколесим…

С того дня прошло несколько лет, и сейчас, вспоминая нашу вылазку, я ловлю себя на том, что весь этот день — весь! — ощущаю как цельный кристалл прозрачного счастья…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Готическое общество. Дина Хапаева о сталинском прошлое в российском настоящем

Готическое общество. Дина Хапаева о сталинском прошлое в российском настоящем Стоят рождественские елочки Скрывая снежную тюрьму. И голубые комсомолочки, Визжа, купаются в Крыму. Они ныряют над могилами, С одной — стихи, с другой — жених. …И Леонид под

Дина Хапаева. Герцоги республики в эпоху переводов. Дмитрий Иванов

Дина Хапаева. Герцоги республики в эпоху переводов.Дмитрий Иванов Гуманитарные науки и революция понятий. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 264 с. Тираж 2000 экз. (Серия «Научная библиотека», вып. LIV)Социальные науки переживают сейчас не лучшие времена, и вряд ли они вообще

Хитрованцы знали, где надо жить

Хитрованцы знали, где надо жить Низкий сырой туман стлался от Яузы под ноги, размывая очертания убогих домов, обступивших небольшую грязную площадь. Лишь кое-где сквозь липнувшее покрывало виднелся желтеющий прямоугольник окна или — на мгновение — свет приоткрывшейся

К. Токаев — Россию не надо бояться, с ней надо сотрудничать

К. Токаев — Россию не надо бояться, с ней надо сотрудничать Беседа с министром иностранных дел Республики Казахстан Касымжомартом Токаевым.«Экономические стратегии», № 05-06-2006, стр. 06–12 Среди государств СНГ Казахстан, безусловно, является для России одним из важнейших

Как долго еще растут ногти и волосы человека после его смерти?

Как долго еще растут ногти и волосы человека после его смерти? «Три дня после смерти наши ногти и волосы продолжают расти, а телефонные звонки сходят на нет», – одна из последних шуток великого Джонни Карсона[83].Однако здесь известный телеведущий, веселивший аудиторию не

Как долго кельты живут в Британии?

Как долго кельты живут в Британии? С 21 июня 1792 года.Именно в этот день группа лондонских «бардов» устроила на Примроуз-Хилл[93] придуманную от начала до конца церемонию – они даже выложили из булыжников каменный круг, – заявляя, что тем самым якобы возрождается ритуал,

Долго запрягаем, быстро ездим

Долго запрягаем, быстро ездим Разговоры о том, чтобы поехать с Альбертом в Голландию, начались еще года три назад, после того как мы вместе съездили в Санкт-Петербург. Поездка выдалась забавной. Мы выехали из Стокгольма теплым весенним днем, но на таможне в Торфяновке

35. Возвращение долго отсутствовавшего путешественника

35. Возвращение долго отсутствовавшего путешественника Чтобы изобразить путника, вернувшегося из долгого путешествия, египтяне снова рисуют феникса. Они считают, что эта птица живет 500 лет, а затем наступает время, когда смерть готовится забрать ее. Расплатившись

И жили они долго и счастливо: Фильмы на хинди и «хеппи-энд»[**]

И жили они долго и счастливо: Фильмы на хинди и «хеппи-энд»[**] Фильмы на хинди часто критикуют за их «шаблонность», причем как те, кто полагает шаблонными любые формы массовой культуры, так и те, кто пытается разглядеть новые тенденции в индийском кино. По их мнению,

Парижский стиль в фотографиях Евгения рубина

Парижский стиль в фотографиях Евгения рубина Публикация Аллы Тер-Абрамовой 2. Платье Пакэн 1938 1. Лиза Фонсагрив, первая модель Е.Рубина в Париже Платье Алике 1938Евгений Рубин (1906-2000), известный в Европе как французский фотограф модыЭжен Рубин, – личность примечательная.