Глава 4. Посвященные в знание

Глава 4. Посвященные в знание

Гадатели и маги

При поверхностном прочтении китайская культура представляется крайне рациональной даже в глубокой древности. После знакомства с некоторыми научными книгами может сложиться впечатление, что она быстро миновала оккультно-мистический период развития, через который проходили все народы, и осветилась дидактическими наставлениями Конфуция и мудростью «недеяния» Лао-цзы, воспитательными советами неоконфуцианцев, «безумной мудростью» чань-буддистов, утонченными и безыскусными размышлениями эстетов, художников и поэтов. Из-за этого кажется, что Китай очень рано вступил в период «философии», миновав период «религии», а «примитивная» вера в духов осталась уделом лишь народной культуры. Но насколько мы можем быть уверены в том, что представляем этих людей и их мысли действительно такими, какими они были в древности?

Вообще, тезис о том, что большинство древних китайских мудрецов являлись лишь «философами» и некотором роде даже «рационалистами» был весьма широко распространен в китаеведении с середины прошлого века. Отчасти это объяснялось тем, что в Китае искали те же тенденции и процессы, что и в античном мире, пытаясь обнаружить некие универсалии для всех древних культур, отчасти тем, что исследователи нередко подходили к Китаю с сугубо рационалистических и глубоко материалистических позиций. Как следствие, и Лао-цзы, и Конфуций, и Чжуан-цзы и десятки других героев китайской древности оказывались «философами», их изучали, и порою изучают до сих пор, с позиций строгой философии, изучая их «понятийный аппарат», «трансформацию взглядов» и многие другие подобные вещи. Мы же предположим другое: все подобные «философы» были, если воспользоваться терминологией, принятой для других культур, именно мистиками или «магами».

И основой их учений стала не морализаторская философия, но «опубликование», постепенное раскрытие некогда тайных знаний, характерных ранее лишь для оккультно-магической среды. И поэтому истоки всей китайской философии, как и более поздней эстетики и искусства, следует искать в трансцендентном опыте магов и гадателей.

Гадатель — посредник между миром духов и миром людей — представлял собой безуcловно ключевую фигуру периодов Шан и Чжоу. Для мистического мышления, готового единомоментно перейти в состояние трансцендентного соприкосновения с духами, характерно не столько познавать явления мира, сколько «опознавать» их сокрытую сущность по гаданиям, предсказаниям, знакам. И поэтому гадатель-медиум превращается в особого трактовщика небесных знаков, «знаков культуры», спущенных на землю.

Самым распространенным в древности стало гадание по лопаточным костям животных, например баранов и коров. Лопатки специально обжигали и затем резко охлаждали, получая таким образом характерные трещины, по расположению и конфигурации которых и узнавали предначертанное Небом. Подобные гадания уже существовали в неолитической культуре Луншань в 2300–2000 гг. до н. э. и превратились в основной вид магической практики в Шан-Инь и раннем Чжоу, т. е. во II–I тыс. до н. э. Чуть позже трещины на лопаточных костях стали сочетать с рисунками и знаками, постепенно складывающимися в надписи. Илл. 96. Надписи на гадательных костях сегодня являются ценнейшим эпиграфическим источником по истории архаического Китая. Именно в них, по одной из версий, и берут свое начало китайские иероглифы, точнее, их пиктографический раздел, и, таким образом, с самого раннего этапа своего существования они в умах китайцев стали связываться с процессом передачи сакрального знания.

Долгое время на находки таких костей никто не обращал внимания, их можно было приобрести в китайских аптеках, где они именовались «драконьими костями» (лун гу) и, как утверждалось, в толченом виде могли помочь избавиться от многих болезней, начиная от ушибов и заканчивая бесплодием. Первым, кто серьезно ими заинтересовался, был китайский собиратель эпиграфических источников Ван Ицзюнь (1845–1919), который привлек к работе своего друга историка Линь Е (1857–1909). Последний и идентифицировал их как ценнейший эпиграфический материал периода Шан-Инь. С того момента было обнаружено и классифицировано несколько десятков тысяч подобных надписей, содержащих сведения о самых разных сторонах жизни той эпохи: описания военных походов, смены вождей, поклонения предкам и духам, назначения на официальные посты, описания потопов, дождей, нашествий саранчи, результаты гаданий и жертвоприношений, рассказы о видениях и предзнаменованиях. Надписи на костях стали еще одним подтверждением многих сведений о периодах Шан и Чжоу, которые прежде встречались лишь в источниках конца I тыс. до н. э., в том числе и в «Исторических записках» Сыма Цяня. Так родилось целое направление китайской исторической науки — «изучение надписей на костях» (цзя гу вэнь сюэ) или «иероглифы на гадательных костях» (пу цзы).

Подчеркнем, что письменный китайский язык появляется как запись не о земных, а о небесных событиях и их проявлениях на земле, таким образом письменные знаки изначально стали восприниматься как символы священного, как отзвуки сакрального в земном. Они «природны» по своей сути, а природное в китайской культуре всегда священно. Не случайно все легенды, связанные с возникновением иероглифов, так или иначе указывают на что, что они были переданы «природным» образом на землю через великих мудрецов. Одно предание гласит, что священная черепаха выползла на берег реки Лохэ, и узор на ее спине образовывал некие знаки. Они были восприняты одним из легендарных первоправителей Китая Фуси, который и придал им характер иероглифов. По другой легенде, письмена — это отпечатки лап птиц на мокром песке (по одной из версий, сам иероглиф «вэнь», обозначающий и «узор», и «письме-Ил/на», представляет именно рисунок отпечатка лапы птицы). Предположительно, «вэмъ» первоначально зарисовывался как человек с татуировкой на груди — маг, приносящий священные знания из мира духов в мир людей.1

«Культурное» в китайской традиции оказывается непосредственно связано с письменными знаками, однако оно не противостоит «природному», но продолжает его, переводя неистово-бешеный ритм природной архаики в культурно-упорядоченный ритуал. Более того, иероглиф «вэмъ» в равной степени может означать «культура», «язык», «надпись», «Небесные письмена», «узор» «литература», причем для китайской традиции эти понятия были абсолютно целостными.

Таким образом, всякое письменное слово есть не слово, созданное человеком, но некое веление Неба, услышанное, воспринятое и зафиксированное человеком. Человек не создает культуру-вэнъ, он лишь улавливает помыслы Неба (будучи «флейтой неба», пользуясь словами Чжуан-цзы) и переводит их в понятные для него и для других знаки и письмена. Небо передает на землю сакральные указания, человек же лишь вносит «изменения в письмена Неба» — именно так сегодня звучит сегодня понятие «культура»: «изменения письмен» (вэнъхуа).

Гадательная практика, по-видимому, была одним из важнейших методов и, сакральной жизни древних китайцев, связанной с «опознаванием» знаков культуры — «письмен Неба». Мы говорим «по-видимому», поскольку до нас по понятным причинам не дошло устных речитативов, молитв, песнопений, мы мало знаем о ритуальных танцах, но часто находим гадательные надписи и кости.

Так или иначе, правители Шан использовали гадательные книги и панцири черепах для вычисления удачных и неудачных деяний, и эта практика сохранилась и даже усилилась в более поздние времена Чжоу. Обычно панцирь или лопаточная кость буйвола или коровы нагревалась раскаленным докрасна орудием, похожим на кочергу, в результате чего на костях возникали трещины различной конфигурации. Именно их формы и указывали на результаты будущих деяний.

Здесь следует уточнить, что мы называем гаданием. Обычно под этим подразумевается предсказывание судьбы или каких-то событий по особым знакам, исходящим «от Неба». В принципе, базируясь на оккультных приемах, классическое гадание носит исключительно прагматический характер: на основе предсказаний принимается решение о времени начала сева, о выступлении в военный поход, о возможности спастись от несчастий. Так обстояло дело во всех древнейших культурах, и Китай в этом плане вряд ли был исключением. Однако магическая практика, в том числе и описанная в древних текстах, далеко не обязательно должна была заключаться именно в гадании и предсказаниях. Ее основной целью могло быть установление контакта с духами и душами мертвых, их ритуальное кормление и «ухаживание» за ними, за что и отвечал медиум, становившийся нередко лидером племени или народа. В ответ люди получали от духов добрые знаки или, во всяком случае, могли нейтрализовать их вредоносное влияние. И в этом плане само гадание или тот набор приемов, который использовался при предсказании на лопаточных костях, панцирях черепах или тысячелистнике, представлял собой лишь технику вхождения в контакт с духами.

Первоначально в неолитических культурах для гадания использовались панцири черепах, которые особенно широко были распространены вокруг Аньяна, и лопаточные кости животных, однако в позднем Шан и в Чжоу на рубеже II и I тыс. до н. э. гадательные кости специально обрабатывались, что, вероятно, уже само по себе носило характер священнодействия и подготовки к встрече с запредельным миром. Так, на кости наносились круговые и овальные бороздки, которые после нагревания огнем приобретали форму Т-образных трещин. Отсюда пошел иероглиф «иг/», обозначающий гадательные кости и на письме представляющий собой вертикальную палочку с небольшой откидной чертой вправо посередине — прообраз надреза на кости.

«И изин»: ианон обращения мира вспять. Был и другой — не менее распространенный способ гадания, который дал начало одной из самых загадочных частей древней истории Китая. Речь идет о гадании на тысячелистнике; упоминание об этом типе магических предсказаний встречается на гадательных костях эпох Шан и Чжоу — как видно, этот тип гадания использовался в течение многих столетий. Как кажется, в литературных текстах упоминание об этом впервые встречается в «Каноне исторических документов» («Шу цзин»), в отрывке, созданном, скорее всего, в эпоху Западного Чжоу (XII–VHI вв. до н. э.)2.

…???…

Илл. 96. Гадательная надпись на лопаточной кости быка. Период правления У-дина. Династия Шан. Прибл. XIII в. до н. э.

Очевидно, что способ гадания на тысячелистнике был важнейшей частью магической практики всего древнего Китая. Ранние способы этого гадания нам неизвестны, дошла лишь относительно поздняя техника, относящаяся ко II в. до н. э. Считается, что эта техника гадания заключалась в следующем. Гадатель получал необходимую конфигурацию из шести стеблей разной длины — коротких и длинных — путем случайного раскладывания их в разном порядке, в результате чего и рождалась священная гексаграмма.

Первоначально гадатель брал 49 стеблей тысячелистника и в случайном порядке разделял их на два пучка. Затем, отсчитывая каждый четвертый, отбрасывал его. Пучки вновь смешивались, вновь разделялись, и таким образом процесс повторялся дважды, пока не оставалась по 6, 7, 8 или 9 групп по четыре стебля в каждой, т. е. всего 24, 28, 32 или 36 стеблей. Поскольку гексаграмма всегда строилась снизу вверху, эта цифра определяла прежде всего, какая линия будет располагаться снизу. Цифра 7 указывала на целую, цифра 8 — на прерывистую, девятка говорила о переходе прерывистой в целую, а шестерка — о переходе целой в прерывистую. Вся процедура повторялась несколько раз, пока не открывалась каждая из шести линий, собственно и составлявших гексаграмму.

Если гексаграмма вся получалась из линий 7 или 8, то есть из целых или прерывистых линий, то она считалась устойчивой и представляла собой уже готовый ответ на гадание. Если же получался хотя бы один переход шестой или девятой линии, то именно эта линия и была ответом на вопрос.

Если же менялась больше чем одна линия, то приходилось вычислять новую гексаграмму путем смены линий, и в этом случае уже сочетание двух гексаграмм было ответом на вопрос.

Именно эта техника, а также некоторые видения, испытываемые медиумами и магами, и описывается в одном из самых знаменитых трактатов китайской традиции «И цзин», название которого принято переводить как «Канон перемен» или «Книга перемен».

В древних китайских источниках «И цзин» фигурирует под названием «И» — «Перемены» или «Чжоу и» — «Чжоуские перемены» (по имени династии, когда она вошла в оборот) или «Круговорот перемен» («Чжоу» здесь может пониматься и как название династии, и как «круговорот», «всеобщий»). В принципе, весь трактат представляет собой достаточно позднюю запись каких-то очень древних представлений, существовавших еще в начале II тыс. до н. э., ранняя же часть самого трактата относится к концу II тыс. до н. э. Хотя формально «И цзин» и не является самой ранней дошедшей до нас книгой древних китайцев (самой ранней все же следует считать «Ши цзин»), он стал широко известен именно как гадательная книга, хотя далеко не очевидно, что она действительно начиналась именно как текст для предсказаний.

«И цзину» приписывается много загадочных свойств, значительно больше, чем другому китайскому тексту. Более того, он стал вполне «модной литературой» в кругах мистически настроенных любителей Востока, изучающих его в любительских переводах. Впрочем, параллельно с этим существует и масса вполне профессиональных исследований, которые до сих пор признают, что изначальный смысл «И цзина» остается не до конца ясным. Высказывались и самые невероятные предположения, обставленные, тем не менее, вполне весомыми аргументами, например что «И цзин» содержит в своих гексаграммах полную информацию о генокоде человека3.

Весь «И цзин» базируется на символической системе, об изначальном смысле которой нам остается только догадываться и реконструировать ее в разных вариациях, не будучи никогда до конца уверенными в правильности нашей реконструкции.

Символика изменений, описанная в «И цзине», базируется на сочетании двух черт: целой и прерывистой, которые позже стали понимать как выражение инь и ян, хотя собственно из текста этого не следует. Сочетание трех таких черт дает в результате триграмму, шести черт или двух триграмм — гексаграмму. 64 гексаграммы являются максимально возможным числом комбинаций таких фигур и трактуются как 64 состояния мира. Каждая гексаграмма содержит в себе некоторое количество «слабых элементов» (прерывистых черт) и «сильных элементов» (целых черт), и от их сочетания и взаиморасположения зависит смысл гексаграммы и, как следствие, всего предсказания. Поскольку каждая гексаграмма представляет собой сочетания двух триграмм, то она и трактуется по триграммам, а также по отдельным чертам, причем трактовка идет снизу вверх. Например, гексаграмма «гог/» («подчинение») представляет собой сочетание двух триграмм. Сверху идут три целых черты — «сильное действие», отражающие абсолютную силу и мощь. Снизу идут две целых и одна прерывистая черта — это триграмма «стоять на коленях в преклонении». Скорее всего, здесь смысл в том, что сверху расположены две «сильные» черты («небо»), внизу — одна «слабая», имеющая в данном случае значение «подчиняться».

Числовые вариации практически у всех ранних народов мира являются элементами магии и кодирования магической информации. Возможность «управлять числами» дает ощущение управления и некоторыми силами, которые стоят за этими числами, например духами. Собственно числовая магия древнего Китая таит немало загадок, но не вызывает удивления ни ее происхождение, ни сохранность до сегодняшнего дня.

Роль «И цзина» в китайской культуре вызывает много споров. Одни считают, что он самым непосредственным образом повлиял на становление не только ранней, но и вообще всей духовной мысли Китая. В частности, благодаря «И цзину» сформировалась концепция вечнотекущих изменений, постоянного перехода инь и ян, которая затем проявилась в даосизме, в художественной эстетике и даже в повседневном мировосприятии китайцев.

Другие авторитетные исследователи высказывали полностью противоположное мнение, утверждая, что «И цзин» затормозил процесс развития и прогресс китайской науки. Из-за этого наука стала частью алхимии, которая строилась на сопоставлении естественных элементов и природных явлений с триграммами и гексаграммами. Все природные процессы вследствие этого не столько «научно» анализировались, сколько осмыслялись в терминах взаимоперехода и трансформаций.4

Впрочем, такую оценку можно рассматривать как попытку понять китайскую цивилизацию при посредстве западного, научно-логического понятийного аппарата, который по определению отсутствовал в традиционном менталитете китайцев, осмыслявших мир с точки зрения магии и мифа, но не логики и науки.

Принято считать, что «И цзин» — это гадательная книга, заложившая основы традиционной китайской философии. Не отвергая в принципе этого мнения, мы попытаемся встроить «И цзин» в историю формирования пространства магической культуры Китая. На наш взгляд, «И цзин», особенно в его раннем варианте, никакого отношения к философии не имеет и является своеобразным учебником магической техники, принадлежащим одной из школ древних магов, и записью видений медиумов, составленной в начале I тыс. до н. э. Причем трактат родился именно в тот период, когда магическая техника перестала представлять абсолютную тайну, ореол тайны развеялся и стало допустимым записывать видения посвященных.

Считается, что «И цзин» представляет собой один из древнейших мистических текстов Китая. До сих пор нет согласия в вопросе, какой же канон был создан раньше — «Ши цзин» или «И цзин».

Думается, вопрос этот вообще не имеет решения. Книги эти очень разные и состоят из разнородных слоев, очевидно записанных в разное время. Составлялись они на протяжении столетий и, по-видимому, имели разные функции. «Ши цзин» — запись магических формул, молений и ритуальных песнопений. «И цзин» — запись видений магов и медиумов во время ритуальных радений и общения с духами, а также некоторые гадательных приемы установления связи с этими духами.

Точно не известно, когда возник «И цзин»: датировки расходятся от конца III тыс. до н. э. до начала I тыс. до н. э. Разночтения, впрочем, вполне объяснимы — как и любой древний текст, этот канон создавался послойно, в течение многих веков. Очевидно лишь, что к VII–VI вв. до н. э. уже существовал практически окончательный вариант «И цзина», начал же он записываться на рубеже I тыс. до н. э., а в устном изложении, в виде отрывков он существовал значительно раньше.

Более того, сам факт записи священного текста говорит о том, что он перестал быть тайным, по-настоящему эзотерическим, когда его содержание и — самое главное — методы и основы использования передавались лишь изустно. Естественно, первые экземпляры текста до нас не дошли — именно поэтому и ведутся споры о том, как же мог выглядеть изначальный «И цзин».

Самая ранняя копия, дошедшая до современных исследователей, была обнаружена в 1976 г. в хранилище древних рукописей Маваньдуе в захоронении, относящемся к 168 г. до н. э. Она в основном совпадает со всеми остальными копиями, которые были распространены в Китае, в частности в эпохи Тан и Сун, поэтому ко II в. до н. э. «И цзин» уже в основном сформировался, хотя, очевидно, возник он за сотни лет до создания маваньдуйской копии.

Как нам представляется, в середине I тыс. до н. э. «И цзин» не столько становится объектом сакральной практики, сколько, наоборот, постепенно утрачивает свое мистическое значение, секуляризируется до канонического открытого текста и постепенно становится вообще непонятным для самих носителей китайской культуры. Не случайно академик В.М. Алексеев высказал мысль, что уже во времена Конфуция, т. е. в VI–V вв. до н. э., предназначение «И цзина» было непонятно самим китайцам и гадательные свойства ему лишь приписывались. У самих древних китайцев, по-видимому, исток происхождения «И цзина» и других священных канонов не вызывал сомнений — все это так или иначе считалось переданным священными предками, первоправителями или их духами и уже поэтому являлось сакральной ценностью культуры. Например, самая распространенная версия происхождения «Канона перемен» рассказывает о том, что трактат относится ко времени чжоуского завоевания, когда племена Чжоу захватили власть на территории, принадлежавшей до этого династии Шан-Инь.

Легенда рассказывает, что правитель Вэнь-ван из Чжоу был заточен шанским правителем Диъи и, находясь в заточении, написал часть священного текста или, по крайней мере, зарисовал сами гексаграммы. Но отнюдь не он создал их — они были переданы Вэнь-ди одним из священных первомудрецов Китая Фуси, которому традиция приписывает множество «культурных инноваций», например приготовление пищи (предполагается, что до этого она поедалась в сыром виде), письменность, лук со стрелами, навык рыбной ловли крючком и многое другое. По сути, Фуси приносит культуру (вэнъхуа) как таковую, отделяя Китай прошлого — внекультурного и внецивилизованного — от Китая культуры и цивилизации. Именно он впервые сумел прочитать «письмена Неба» и принести их на землю.

Скорее всего, большинство сакральных текстов, подобных «И цзину», составлялись ранними медиумами и шаманами на рубеже II–I тыс. до н. э., собираясь из различных источников.

Составление самого «И цзина» началось, как представляется ряду исследователей, в начале I тыс. до н. э. и в основном завершилось к VIII–VI вв. до н. э. По одному из предположений, гексаграммы, считающиеся самой важной и самой ранней частью трактата, первоначально не имели к нему отношения и вошли в текст уже позже. Они пришли, вероятно, либо из другого источника, либо вообще из другой традиции. Тогда же «И цзину» стали приписываться гадательные свойства.5

Мантические тексты, подобные «И цзину», собирались по частям и строились на основе каких-то очень древних первичных высказываний, вероятно ходивших в устной форме, а затем первоначально записанных вне строгой структуры. Первичный слой представляли медитативные или психосоматические образы, рождавшиеся в ритуальной практике в момент приема галлюциногенов и психосоматических средств, обычно сопровождавших любой ритуал. Образы эти врывались в сознание и, будучи не сопоставимыми ни с какими явлениями «посюсторонней» жизни, были столь необычны, столь запредельны по своему содержанию, что не поддавались логическому осмыслению. Более того, здесь сложно даже говорить о каких-то конкретных образах — скорее, перед человеком представали образо-ощущения, не имеющие конкретной формы, которые потом подгонялись под нечто знакомое или уже известное, например «мощный дракон», «сильный ливень», «воля Неба». Итак, первый слой — записи переживаний и ощущений — «образы». Второй слой (обычно — вторая фраза в тексте) — комментарий к образу. В отношении «И цзина» таким «записывателем» образов и комментатором вполне мог выступить Вэнь-ван, образ которого в древней литературе более схож с образом медиума, нежели классического правителя.

Таким образом, «И цзин» распадается на две логически связанные, хотя и не равные по объему части: геометрические изображения и текстовые комментарии к ним. Изображения представляют собой рисунки в три (триграммы) или шесть (гексаграммы) линий, каждая из которых соответствует какому-то явлению в этом мире. 64 гексаграммы описывают целостную картину различных состояний мира. Сами же комментарии также включают две части: имажинарную (образную) и предсказательную, содержащую в себе знак или знамение.

Или. 98. «Бэнъ» — «культура»- или «письмена» — в древности изображалось в виде человека с татуировкой или магическим знаком на груди

Покажем это на примере первой гексаграммы «цян» (доел, «мощный», «усиление»), представляющей шесть целых черт. Она трактуется как «сильное действие», и ее сопровождает следующий текст, обычно понимаемый как комментарий к гексаграмме: «Дракон остается под водой. Он не должен действовать». Здесь первая фраза вызывает к жизни образ затаившегося мощного духа лун, символа правителя, которого стали позже понимать как дракона. Вторая фраза содержит в себе конкретное предсказание, которое, как предполагается, могло служить советом правителю царства, например, не начинать военных действий, а переждать.

Таким же образом, например, строится и объяснение к 14-й гексаграмме «да ю», или «Великое процветание»: «Небо помогает. Благоприятно. Способствует всему». Первое — это слепок образа сознания, возникающего в момент медитативной или ритуальной практики. Второй — и, вероятно, более поздний — попытка осмыслить его в сравнительно логических, знаковых категориях.

Сегодня «Чжоу и» — центральная часть «Канона перемен», содержащая в себе гексаграммы и комментарии к ним, — воспринимается как сравнительно целостный текст, возникший в основном в одно время. Во всяком случае, средневековые китайские комментаторы и даже мудрецы древности, например Конфуций, не допускали мысли о том, что речь может идти о случайно и разномо-ментно собранных разных текстах и традициях.

«Чжоу и» на самом деле очень точно отражает все этапы трансформации мистического ощущения древних китайцев. Первоначально существовали «образы» — видения шаманов и магов.

Предсказания или «выводы» из видений были, вероятно, добавлены уже позже. Еще позже и из другой традиции пришли графические рисунки — гексаграммы и триграммы. Изначальный же текст описывал медитативные видения, образы и рассказывал о жизни и деяниях духов (в нашем случае — духа-лг/н). Он не содержал гексаграмм, они существовали отдельно и независимо от текста. Собственно, эти образы не нуждались первоначально в комментариях, а представляли собой типичные видения медиумов в тот момент, когда духи вселялись в них и начинали вещать через их физическое тело. А значит, сам текст видения можно перевести следующим образом: «Дух-лун затаился под водой». Видение медиума ценно само по себе, оно не требует комментариев до той поры, пока понимается именно как визуализация действий неких духов. Однако, как только такое понимание со временем и с переходом к постархаической традиции утрачивается, возникает необходимость в комментариях и трактовках, в результате чего и рождались тексты, подобные «И цзину».

Сторонники теории о том, что весь текст был составлен одним человеком (например, Вэнь-ваном) приводят в качестве аргумента тот факт, что структура текста относительно одинакова, равно как и одинаков (скорее — ограничен) набор иероглифов, использованный в «Чжоу и». Мы как раз не исключаем, что текст мог и, скорее всего, должен был компилироваться в окончательном виде одним человеком, однако значительно более реальной представляется другая гипотеза.

«Чжоу и» принадлежал к одной конкретной школе предсказателей или медиумов, внутри которой он и составлялся и, таким образом, представлял собой «аккумулированное собрание практических знаний отдельно взятой школы прорицателей»6.

Приведем еще один аргумент в пользу того, что еще до окончательного составления «Чжоу и» существовали какие-то отдельные записи, никак не связанные с гексаграммами. Многие цитаты из «И цзина» встречаются в известной древней хронике «Цзо чжуань» («Хроники Цзо»). Она была составлена в эпоху Восточное Чжоу, в период Сражающихся царств (475–331 гг. до н. э.), и описывала события, происходившие в предыдущий период Весен и Осеней (770–476 гг. до н. э.). В части параграфов «И цзина», приведенных в этой летописи, текст совпадает с аналогичным в «Каноне перемен» и с названием гексаграммы. А вот в других случаях гексаграмма абсолютно не совпадет с текстом, и наоборот.

На первый взгляд, это может показаться недопустимым нарушением гадательного ритуала.

Хорошо известно, что в период гадания и установления контактов с духами важно каждое слово, жест и рисунок, поэтому изменение ритуального текста (а порою он вообще не встречается в «И цзине») должно разрушить весь ритуал. Однако такие разночтения говорят нам прежде всего о том, что еще в V–IV вв. до н. э., то есть в момент составления хроник «Цзо чжуань», текст видений и предсказаний еще не был накрепко привязан к рисункам — к гексаграммам. Более того, это свидетельствует и о том, что могло существовать несколько письменных версий «Канона перемен», в то время как истинная форма ритуального радения хранилась в тайне и передавалась только изустно.

Илл. 99. Лао-цзы, странствующий на буйволе, как его представляли в XVII–XIX вв.

Но откуда же берется рисуночная часть «Чжоу и»?

На наш взгляд, эта часть относится к другому типу цивилизации и, возможно, к другому народу, жившему на Центральной равнине. Во-первых, не прослеживается очевидной преемственности между характером мысли, изложенной в «Чжоу и», и структурой всей дальнейшей китайской культуры. Во-вторых, сам рисуночно-линейный характер письменности или, говоря более общо, передачи информации не был ни до этого, ни после этого характерен для Китая. Впрочем, не исключено, что целая и прерывистая линии связаны с какой-то ранней узелковой письменностью, существовавшей у предков китайцев. На это указывает, в частности, тот факт, что прерывистая линия иногда зарисовывалась как черта с окружностью посредине — узелком. О «распускании узлов» именно как об устранении знания говорит, например, «Дао дэ цзин»: «Притупи лезвие, распусти узлы, пригаси блеск, уподобь его пылинке» (§ 4, 56). Здесь описывается состояние, которое должно переживаться медиумом в момент входа в состояние транса: отвлечение от всех внешних факторов, «само-забытие», устранение всех предшествующих знаний. Узелковая письменность как способ передачи информации в двоичном виде (да — нет, сбудется гадание — не сбудется) хорошо известна у дописьменных народов, например, узелковые записи в виде пучка веревок (кипу) были широко распространены у инков и играли роль своеобразных хронологических записей.

Предсказания и гексаграммы начали добавлять к основному тексту в тот момент, когда изначальный смысл видений уже не очень понимался, в эпоху рационализации мистического знания, что, как представляется, происходит не раньше VIII–V вв. до н. э. Собственно, это уже относилось не к мистической традиции, которая вряд ли записывалась самими медиумами, а к ее рационализации, в конце концов приведшей, с одной стороны, к рождению явления, которое принято называть китайской философией, а с другой стороны — к народному мистическому даосизму.

Парадоксальным образом «И цзин» оказался не столько пиком мистической культуры Китая, сколько отголоском ее взлета, зафиксированным и в какой-то мере умерщвленным знанием о сакральном.

Гадательный характер был приписан «Чжоу и» значительно позднее — философами периода Борющихся царств, к которым принадлежали такие выдающиеся личности, как Конфуций. Они уже утратили понимание изначального магического смысла большинства изречений и теперь, составляя комментарии на этот текст, старались объяснить его с рациональной, доступной для них точки зрения. Так, в частности, рождаются комментарии «Десять крыльев» («Ши и»), приписываемые Конфуцию, где указывается на «гадательный» характер «Чжоу и». И именно эта «гадательная» трактовка прижилась в истории, именно благодаря ей стало считаться, что рисунки (гексаграммы), «образы» и их трактовка с самого начала существовали вместе.

В течение многих столетий после этого комментирования вся китайская традиция, а затем и многие западные исследователи рассматривали «И цзин» именно в ключе «гадательной книги».

Примечательно, что таким же образом строились многие тексты древних магов и предсказателей, хотя они могли возникать и в абсолютно разных районах Китая. Мы с удивлением замечаем, что многие параграфы «Дао дэ цзина» также распадаются на две части. Первая, обычно более короткая и архаичная, в две-четыре строки, представляет собой некое подобие народной поговорки, «мудрого» высказывания или описательного образа. Вторая же, скорее всего более поздняя, родилась как комментарий мудреца (например, самого Лао-цзы) на высказывания ранних мистиков. То есть текст «Дао дэ цзина» представляет собой уже комментированный трактат, сочетающий древнейшие мистические заклинания и образы, присущие шаманской практике, и более поздние, относительно строго-логичные комментарии VII–V вв. н. э. Причем комментарии пытаются привязать магические высказывания к конкретной политической ситуации того времени, например способам управления страной, хотя изначально такой смысл в высказывании очевидно отсутствовал.

Илл. 100. Трактат «Дао дэ цзин», приписываемый Лао-цзы, возможно, был записью видений и мистических откровений, прокомментированных хранителем архивов Лао-цзы.

На фото — самая ранняя из его обнаруженных копий на шелке. Найдена в погребении императоров династии Хань

Да и сам «И цзин» отнюдь не был единственной гадательной книгой или текстом, описывающим видения медиумов. Таких текстов, принадлежащих, скорее всего, к разным школам магов, было несколько десятков. Например, в «Истории династии Хань» упоминаются книги «Лянынань» («Череда гор») и «Гуйцан» («Собрание поклонений»), причем, возможно, они, так же как и «Канон перемен», были связаны с гадательной практикой по тысячелистнику. «История династии Хань» утверждала, что относятся эти магические книги к эпохе даже более древней, чем предполагаемая дата создания «И цзин»: «Лянь-шань» — к династии Ся (2207–1766 гг. до н. э), а «Гуйцан» — к династии Шан (1765–1122 гг. до н. э.). Безусловно, такая древняя датировка ничем не подтверждается, кроме традиционных китайских преданий, и не исключено, что оба трактата были составлены значительно позже, в эпоху Борющихся царств (475–331 гг. до н. э), на основе более древних записей и гадательной практики каких-то конкретных школ, а прообразом для них послужил «И цзин».

Гадательная практика сегодня является одним из древнейших отголосков мистерий архаической эпохи. Вся жизнь представлялась китайцам «считыванием» небесных знаков и умением их правильно трактовать и понимать. Боязнь не понять или понять неверно — ведь, говоря словами Конфуция, «Небо не говорит» — заставляла все глубже и глубже уходить в магические приемы, завязывать свое обыденное сознание и каждодневные, например чисто житейские, нужды на их мистическую трактовку. Все истинное — потаенно, сокровенно и невидимо. Внешняя сторона предмета и явления говорит лишь о том, что за ней есть нечто сокрытое и уже поэтому истинное, но ни в малой степени не передает суть сокровенного. Поэтому надо угадывать смысл знаков, проводить гадания, раскрывать внутреннюю сущность каких-то внешних предметов, чтобы, наконец, понять волю Неба.

Встреча с бессмертными

Магические культуры обслуживала особая категория посвященных людей, о характере жизни которых сохранилось не много упоминаний. Однако очевидно, что многие из произведений древней китайской литературы, в том числе некоторые части «Канона песнопений», «Дао дэ цзина», «Чуских строф», содержат в себе ритуальные формулы и заклинания, принадлежащие к культуре жизни этих людей.

По своей сути они были шаманами и медиумами, по социальной функции нередко становились правителями, племенными лидерами или просто обслуживали контакты между миром духов и миром людей. Из их учения вышла и ранняя китайская философия, а многие китайские философы передавали отголоски их высказываний и наставлений.

Илл. 101. Восемь бессмертных сяней — героев народной и даосской традиции. Красное дерево. XIX в.

Здесь важно сделать одну существенную оговорку. Следует различать шаманов и медиумов. Если шаманы являются посредниками между миром людей и миром духов, договариваются с ними, то медиумы лишь предоставляют свое тело для духов, которые, вселяясь в него, напрямую общаются с людьми. Обычно медиумы не помнят содержания своих речей в тот момент, когда они находились в состоянии транса, сами же эти речи могут быть обрывочны, их части логически не связаны, и, как следствие, требуется человек, который мог бы их интерпретировать. Этот же человек бережет и физическое здоровье медиума, поскольку после транса силы покидают его, многие жизненные функции замедляются. Так вокруг медиума формируется категория особых слуг-интерпретаторов, отношения с которыми постепенно приобретают характер взаимоотношений правителя и его слуг-чиновников.

Обычно, говоря о китайском шаманизме, чаще всего упоминают южное царство Чу — царство, откуда вышел комплекс протодаосских идей, откуда, скорее всего, пришли в северное царство Чжоу великий Лао-цзы, Чжуан-цзы и ряд других мистиков.7

Здесь же появляются и первые тексты, непосредственно связанные с экстатической традицией, наиболее известными из которых становятся «Чу цы», обычно переводимые как «Чуские строфы», собранные в IV в. до н. э. Цюй Юанем.8

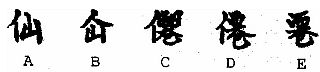

Илл. 103. Различные способы записи понятия «сянь» — «бессмертный», «шаман» или «маг» (по Дж. Паперу): А — человек рядом с горой, В — человек на горе, С, D и Е — различные вариации танцующего или прыгающего человека

Северяне, жившие в Центральных царствах, нередко считали их варварами и отмечали одну из их необычных черт: некоторые категории южно-китайских жителей, возможно шаманы, густо татуировали себе лицо и тело. Этим, например, отличались народы древних южных царств Чу, Юэ и У.9

Вероятно, отголоски татуировок на лице можно встретить на некоторых изображениях духов и медиумов на бронзовых сосудах — скорее всего, именно этим объясняются странные узоры на масках таоте.

Царство Чу располагалось к югу от Янцзы и существовало в первой половине I тыс. до н. э. В то время как на севере Китая уже постепенно утверждался путь рационализма, представленный наставниками типа Конфуция, Мэн-цзы и другими, на юге, например в царстве Чу, царствовал еще оккультно-мистический комплекс, который обычно принято называть шаманизмом. Все же шаманизм как форма экстатического культа не ограничивался югом Китая — здесь он просто был ярче и концентрированнее выражен. Распространенное слово «шаманизм» (сам термин имеет свои корни в тунгусском языке) не очень точно отражает тот характер верований, обычаев и форм ритуальной жизни, который встречался практически по всему Китаю вплоть до эпохи Хань, а в трансформированном виде существует и до сих пор. Мы же употребляем слово «шаманизм» как обозначение форм ритуальной жизни, основанных на экстатическом трансе, священных параферналиях. Важнее всего, что шаманы и медиумы в Китае сочетали выполнение социальных функций с экстатическим характером их выполнения, например общением с духами, принятием решений в состоянии транса и т. д.

…???…

Илл. 102. Печь и курильница в даосском храме стали символом получения пилюли бессмертия

Кем же все-таки являлась в Китае эта категория людей? Традиционно ранних служителей мистических культов Китая именуют шаманами, хотя было бы более правильным считать их медиумами — людьми, что осуществляют посреднические функции между духами и людьми, предоставляя для духовных сил свое физическое тело. По крайней мере, именно такие функции выполняли ранние мистики в поздний период Чжоу, т. е. в VII–III вв. до н. э. Можно предположить, что подобная же картина существовала и раньше, но никаких достоверных сведений об этом мы не имеем.

Существовало несколько терминов для обозначения этих людей: «г/» (обычно женщины), «цзы», «см», «чжу», причем далеко не всегда ясно, то ли речь идет о разных категориях медиумов, то ли это региональные синонимы для обозначения людей одного и того же качества. Обычно на юге Китая, например в царстве Чу, в тех районах, откуда вышел Лао-цзы, под названием «г/» фигурировали женщины-медиумы, «см» — мужчины.10

Происхождение термина «г/» могло быть связано с традиционными экстатическими танцами (по-китайски танец также обозначается «г/», но другим иероглифом), и это указывает на одну из основных форм проведения ритуала.

К ним же можно отнести и тех людей, которых называли «сянъ» (так называемые «бессмертные»), а также большую категорию людей, способных творить чудеса, так называемых «магов» (фанши).

Весь максимум магической силы, присущей медиумам и носителям духовной мощи, воплотился в культе сяней. «Сянь» — понятие, ставшее классическим для всего даосизма народных верований и обычно переводимое как «бессмертные», «небожители». Парадокс названия заключается в том, что как раз к физическому долголетию сяни не стремились, да и само понятие «сямъ» служило в раннем Китае не для обозначения категории людей, а для описания определенных качеств, присущих самым разным людям. И, как видно, основным таким качеством являлось умение устанавливать непосредственный контакт с духами и впускать их внутрь себя. Человек не становился бессмертным, а позволял бессмертной (или, точнее, уже умершей субстанции) войти внутрь себя, захватить себя и в какой-то момент полностью вытеснить личностное «Я» из тела.

…???…

Илл. 104. Лян Кай изображает бессмертного при помощи особой техники

Что же изначально скрывалось под названием сянь? Обычно под сянями подразумеваются некие бессмертные небожители, люди, сумевшие по разным причинам, например благодаря приему пилюли бессмертия, удержать воедино свои семь душ, и после смерти сохранившие соприкосновение с этим миром. Классическими в народной и даосской традиции считаются восемь сяней (ба сянь), семь мужчин и одна женщина, которые имели вполне «земную» биографию, однако после смерти оказались на одном из небесных этажей.

По представления, сложившимся в эпоху Хань, эти люди, мистическим образом достигшие чрезвычайного долголетия, обитали в горах, в отдаленных скитах; неслучайно одно из написаний иероглифа «сянь» состоит из графем «человек» и «гора». Несмотря на перевод термина сянь как «бессмертный», сяни не обладали полным физическим бессмертием, они умирали в смысле утраты физического тела, однако сохраняли целостность всех духовных компонентов. Благодаря этому они могли переселяться в тела других людей или странствовать во внетелесном облике на большие расстояния. В даосизме сложилась развитая иерархия сяней, например подземные, земные, небесные и т. д.

Сяни не были обычными медиумами, не являлись они и просто магами (фанши), способными вызывать духов и врачевать людей, хотя качества обеих категорий этих «чудесных людей» был присущи сяням. Первоначально сяни действительно являлись одним из видов медиумов, однако после того, как в эпоху Чжоу поиски бессмертия и долголетия не только среди магов, но и в кругах аристократической и интеллектуальной элиты становятся особенно популярными, под сянями теперь понимаются те, кому удалось достичь высшего посвящения, и такое название окончательно закрепляется ко II в.11

Сяням приписывались многие чудесные свойства, в том числе и обучение людей тайным знаниям, передача некой традиции, которая способна внести гармонию в мир. Не исключено, что концепция сянь была привнесена в Китай откуда-то с Запада и первоначально обозначала духа человека, который продолжает пребывать в умершем теле и во время кремации воспаряет вверх, достигая вершин Куньлунь.12

По ряду предположений, сам образ жизни и поведения сяней можно соотнести с ранними ритуалами шаманов.13

По другим версиям, представление о сянях пришло с переселенцами с Запада, из неких священных «западных земель», и в тот период оно означало дым от тела, который воспарял к священным горам Куньлунь во время ритуального сожжения усопшего.14

Таким образом, сянъ был в прямом смысле «духом», бестелесным представителем человека.

Постепенно в народной традиции сяни превратились в неких небесных существ, изначально имевших отношение к земным обитателям. И все же такое представления о сянях — скорее народного, фольклорного свойства; очевидно, что в китайских мистических трудах речь первоначально шла о несколько ином понимании этих загадочных существ.

Так что же изначально подразумевалось под сянъ? Бессмертный? Маг? Дух? Шаман? Некое запредельное существо? Частично ответ на это дает нам раннее изображение иероглифа «сянъ».

Этимология этого слова на первый взгляд абсолютно очевидна: иероглиф «сянъ» II в. до н. э. записывается как сочетание графем слева — «человек» (жэнъ) и справа — «гора» (шанъ).

Однако в древности существовало еще несколько написаний иероглифа «сямь» — впрочем, это было не удивительно, учитывая, что в основном иероглифы воспринимались со слуха, на письме могли записываться по-разному, в зависимости от предпочтений писца. Такая ситуация сохранялась даже после реформы Цинь Шихуана во II в. до н. э., упорядочившей написание иероглифов по всей китайской империи. Так, сянъ записывался по меньшей мере пятью способами, каждый из которых имел свой «оттенок».15

Более ранние рисунки намекают нам на несколько иное понимание сяня — графема «человек» рисовалась сверху, как бы «сидящим» на горе.

Тотчас напрашивается вывод о каких-то людях, поселившихся в горах в отшельничестве, пестующих свое бессмертие, занятых приготовлением чудесной пилюли долголетия в отдалении от людей. Но именно ли о людях, поселившихся в горах, идет речь? В горах обитают именно духи людей, но не сами люди, и, действительно, древние китайцы именно так понимали значение «сянъ», о чем и говорит один из самых первых словарей китайского языка эпохи Хань «Шовэнь цзецзы» — «духи, что поселяются на самых вершинах гор»16.

Впрочем, здесь встречается определенное разнописание иероглифов: если в первом случае графема «человек» стоит рядом с «горой», то во втором случае «гора» помещена под «человеком». Оба этих иероглифа употреблялись в текстах параллельно и, очевидно, в одном и том же смысле, причем во втором случае практические напрямую изображается человек, сидящий высоко в горах.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

1. «КНИЖНОЕ» ЗНАНИЕ ПЛИНИЯ И СЕНЕКИ

1. «КНИЖНОЕ» ЗНАНИЕ ПЛИНИЯ И СЕНЕКИ Ко времени Империи научное знание включало многочисленные сведения в различных областях как научной, так и практической деятельности: в математике, астрономии, механике, медицине, географии, сельском хозяйстве, строительстве и пр.

Вненаучное знание

Вненаучное знание Вместе с распадом СССР перестала существовать не только старая административно-распределительная система, прекратила (почти мгновенно) свое влияние на жизнь людей и социалистическая экономика, и социалистическая культура. Те осколки былого

ЗНАНИЕ

ЗНАНИЕ С самого раннего детства на человека буквально со всех сторон валится огромное количество информации. Как снег зимой. Потом начинаются детский сад и школа, которые тоже вбивают в головы самые разные сведения, при этом настаивая, что прожить без них

Глава девятая Представление французов и русских о том, как они мыслят. Размышление, знание и идея в зеркале двух менталитетов

Глава девятая Представление французов и русских о том, как они мыслят. Размышление, знание и идея в зеркале двух менталитетов В этой и следующих главах мы будем сопоставлять мыслительные категории во французском и русском языках. Мы будем говорить о том, как французы и

70 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В РОССИИ

70 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В РОССИИ Проблемы развития культуры активно осмысливались российскими философами.Важнейшим этапом становления российской философии культуры стали споры западников (К. Д. Кавелина, В. Г. Белинского, А. И. Герцена и др.) и славянофилов (А. С.

5. Знание вне и помимо понимания

5. Знание вне и помимо понимания Скрещение «чужого» рационального разума и почвенных влияний — языческих, порой почти магических, как показал Флоренский, — породило национальный (скорее даже, националистический) миф о России как стране, неподвластной пониманию.

8. Знание во плоти

8. Знание во плоти Тело верит в игру, которую ведет: изображая горе, оно рыдает. Оно не является тем, что исполняет, оно не хранит прошлого — оно разыгрывает прошлое, воскрешает его. «Телес-ное знание» — это не то, чем человек владеет и чем может кичиться, — это сам

52. Знание

52. Знание Чтобы изобразить знание, они рисуют муравья, ибо если человек прячет что-то, муравей узнает об этом. Кроме того, он единственный из всех живущих тварей запасает для себя пищу на зиму. Он никогда не сбивается с пути и всегда возвращается

И. Кант: знание, вера и нравственность

И. Кант: знание, вера и нравственность На вопрос: «Что дает человеку наука?» — многие склонны будут ответить: «Она вооружает людей знаниями, новыми средствами практического господства над миром и тем самым увеличивает их уверенность в собственных силах».[1] Это

VIII [Преждевременное знание]

VIII [Преждевременное знание] 1. Если твоё око увидело прежде, чем узрело Око, — это преждевременное знание.2. Если твои уши услышали прежде, чем услышало Сердце, — это преждевременное знание.3. Если ты встал на путь подражателей, будучи увлечён внешней стороной Учения, —

Неразгласимое Знание (Liber III.VII)

Неразгласимое Знание (Liber III.VII) 1. Высшая Истина присутствует во всём сущем, потому не может быть разглашена.2. Тьма Изначалья, подобно всепоглощающим «чёрным дырам» внешнего космоса, присутствует в Сердце каждого как его Истинная Природа, Которую невозможно