Глава 3. На звание картины (и не только)

Глава 3. На звание картины (и не только)

Наверно, всякий из нас, бывая на выставке или в художественном музее, обращал внимание на то, как многие люди смотрят живопись: они подходят к картине, внимательно читают подпись под ней, бросают стремительный взгляд на полотно и, удовлетворенные, переходят к следующему экспонату. Своим удовлетворением они отчасти обязаны радости узнавания – узнавания имени мастера или знакомого с детства полотна. Однако чаще всего зритель доволен, когда отмечает соответствие между названием картины и тем, что на ней изображено. Название в глазах неискушенного зрителя, таким образом, выступает как главное средство идентификации подлинности изображения, его истинности.

Название здесь является знаком-индексом и одновременно – дублирующим сообщением. Дублирование происходит в ином коде по отношению к изображению – в вербальном. Однако между картиной и ее названием в восприятии зрителя не устанавливается интермедиальной связи – взаимодействия двух искусств, – поскольку в отличие от изображения словесный ряд в данном случае не несет в себе художественной функции (исключение составляют произведения авангарда и постмодернизма, о которых речь пойдет ниже). Роль названия в данном случае близка роли либретто оперы или балета. Между тем поэтика произведения все же отпечатывается в названии. Фиксируемое неискушенным зрителем тождество изображения и слова – иллюзорно, комментирующая роль названия выходит за рамки простой констатации сюжета и жанра. Удовлетворение зрителя, таким образом, есть удовлетворение иного порядка, нежели регистрация соответствия между товаром и биркой, улицей и табличкой с ее названием, и даже книгой и тем, что написано на обложке.

Другой полюс взаимодействия названия картины и представленной на ней композиции – это искушенный взгляд специалиста, коллеги по ремеслу, критика, историка искусства, коллекционера. Для этой категории зрителя скорее важно, как тот или иной мотив представлен, а не то, что изображено, то есть интерес представляет сама художественная материя. Поэтому даже квадратный сантиметр полотна Рембрандта выступает мощным идентификатором в большей мере, нежели пространное описание мифологического или библейского сюжета одной из его картин. Между тем квалифицированный зритель тоже пользуется названием как инструментом идентификации, оперируя в своих рассуждениях именем конкретного произведения с целью отличить его от другого произведения, то есть как дифференциатором. Этот зритель выступает по отношению к названию своего рода жрецом, хранящим традицию в форме памяти об истории названия, которое зачастую весьма отлично от первоначального, данного автором. В имени, данном картине ее создателем или закрепленном в истории искусства, квалифицированный зритель выступает как (активный или потенциальный) посредник между автором и широким потребителем, считывая скрытый в названии смысл во всем многообразии его возможных интерпретаций. Что же представляет из себя идентификационная роль названия, вибрирующего между двумя названными зрительскими полюсами?

Сразу же оговорюсь относительно ограничений в рассмотрении проблемы: мы в данном случае оперируем, главным образом, материалом XX века и, как правило, оставляем в стороне проблему истории того или иного названия, исходя из условной посылки, что название – независимо от того, дано ли оно самим мастером или возникло позднее как традиция – есть закрепленная в культуре данность. Оно рассматривается нами в связи с более широкой проблемой соотношения изображения и слова в изобразительном искусстве.

Название – это свернутый комментарий, поэтому оно попадает в зону обсуждаемой уже несколько тысячелетий широкой научной темы о соотношении текста и комментария. Возникнув в древние времена как проблема герменевтики, касающаяся преимущественно письменных текстов, она – в соответствии с порожденным второй половиной XX века расширенным пониманием текста как связанной целостности знаков – вышла за пределы собственно вербального пространства, ориентируясь на всю множественность кодов. В их числе и визуальный код, живопись как текст, то есть совокупность значений, понимание которых требует опоры на язык культуры в целом. Название как вербальный элемент визуального текста можно рассматривать в той пограничной зоне, которая испокон веков существовала между знаками непрерывного и дискретного типа или – иными словами – между изображением и словесно выраженным его представлением и/или суждением о нем.

Однако в качестве имени картины или скульптуры название – это довольно позднее явление и, судя по происходящему на наших глазах, явление преходящее. В истории европейского искусства генезис названия следует, очевидно, искать в первых веках христианства, когда возникли тайные криптограммы катакомбных служителей новой веры. Древнейшая христианская символика – крест, рыба – это и изображение, и его символ одновременно, и тайный шифр – за этими знаками стоит и актуальная социальная реальность, и сакральное предание. В храмовых росписях, иконостасе и отдельных ликах святых изображение выступает как комментарий к Священному писанию, вторично по отношению к сакральному слову, то есть по существу выполняет функцию названия/описания. В европейской живописи нового времени название, наоборот, вторично по отношению к изображенному, то есть соотношение тест/комментарий переворачивается на 180 градусов. Это связано с десакрализацией искусства: теперь зритель смотрит на изображение как в окно мира, в противоположность иконе как изображению, трансцендентная сущность которого зрит обращенного к нему верующего.

Между этими двумя полярными ситуациями пролегает буферная зона, почти уравнивающая в отношении функции называния изображение и слово. Имеется в виду барочная эмблематика, в которой визуально-вербальный синтез образует взаимообращенное двуединство означиваний[36]. В русском искусстве низовое барокко породило лубок – картинки с параллельным текстом шутливого или нравоучительного содержания, в котором баланс комментария равномерно распределился между изображением и словом. Однако только в новое время, когда возник феномен авторства, пространный и зачастую художественный по своей роли вербальный комментарий сократился до лаконичного названия, предназначенного для выражения сути изображенного.

Таким образом, в истории искусства название связано с изменением роли искусства и всей картины мира в европейском сознании. Согласно С. М. Даниэлю, название возникает тогда, когда произведение становится экспонатом[37]. Добавим от себя – музейным экспонатом, а стало быть, становится товаром. Необходимо иметь в виду между тем, что товарную ценность определяется, как правило, не названием, а именем мастера. Мы говорим: вчера был в цене Айвазовский, а сегодня хорошо идет Бенуа. Название выполняет роль номера артикула товара, имя автора – брэнд. В упомянутой выше книге С. М. Даниэль справедливо указывает, что то и другое могут сливаться, выступая в нарицательном значении: например, Явление Иванова (имеется в виду картина «Явление Мессии» Александра Иванова). Вторичное по отношению к имени мастера, название, таким образом, является идентификатором в квадрате, то есть удвоением имени, тавтологией. В условиях музейной экспозиции произведение неизбежно приобретает еще и дополнительное название в виде краткого описания, каталожного имени и номера. Характер и механизм этой тавтологии имеет непосредственное отношение к поэтике произведения, картине как тексту.

В ситуации постмодернизма, в нашей компьютеризированной цивилизации, основанной на превалировании картинки (рекламы, логотипа, сетевой заставки, телеокна), название постепенно утрачивает свою роль идентификатора и в этом смысле отмирает. Еще Р. Бартом было отмечено, что отмирает и автор, а тем самым – добавим от себя – имя, в том числе и имя произведения. Пример – произведения видео-арта, био-арта, мэйл-арта и сетевого искусства, лишенные необходимости иметь имя. В то же время текстуальность изображения, его информативная нагруженность как бы вбирают название в себя, имплицируют его. Дискретное по своей природе пространство цифрового изображения отсылает непрерывно-изобразительное к традиции – языку, письменному слову, а тем самым и подписи под произведением изобразительного искусства.

Как убедительно показано Л. А. Софроновой, «названия любого вида соотносятся с семантической структурой произведения, выделяя главное в ней и задавая ей дополнительные параметры. Иногда названия нацелены только на семантику и внешне никак не соотносятся с текстом, они не вытягиваются из него, не намекают на сюжет или героя, а придаются как бы извне. Такое называние произведения может сравниться с тем, как человек наделяется именем»[38]. В качестве своего рода имени название выступает как знак-индекс произведения – будь то литературное произведение, кинофильм или театральная постановка. В своем узком прагматическом назначении заглавие призвано отразить тему, главный мотив произведения.

Между тем рассматривая название картины в широком ряду названий художественных произведений разного вида и жанра, мы приходим к выводу, что оно аккумулирует в себе не столько тему, сколько рему, то есть является репрезентантом не только плана содержания, но и плана выражения, отражает и предвосхищает поэтическую программу произведения. Можно, следовательно, говорить о поэтике заглавия, которая составляет субуровень поэтики того, что оно призвано идентифицировать[39]. Речь прежде всего идет о литературе. По справедливому утверждению Н. А. Фатеевой, «заглавие содержит в себе программу литературного произведения и ключ к его пониманию»[40].

Тезис о том, что название произведения содержит в себе манифест в скрытом виде, справедлив и по отношению к изобразительному материалу, хотя здесь есть и важная специфика. А именно, соотношение полотно-название содержит в себе интермедиальную связь со всеми ее противоречиями: выраженное вербальными знаками (= словами) и, как правило, вынесенное за пределы полотна, то есть за пределы визуально-текстового пространства, название образует особую зону сверхтекста, который устанавливает с изображением интерактивное семантическое натяжение, своего рода складку смысла. Референция значения при этом меняется в соответствии с референциальной структурой стиля и культуры, внутри которой произведение существует или воспринимается.

Илл. 27. А. Дюрер. Портрет императора Максимилиана I. 1519. Вена, Музей истории искусств.

Между тем название не всегда вынесено за пределы изображения-текста. В ряде художественных направлений и индивидуальных поэтик оно занимает место на полотне. В случае инкорпорированности названия в изобразительную композицию, включается механизм универсальной эмблематичности. Сообщение названия, составляющего часть изображения, распределяется между его вербальными и визуальными составляющими. Так, на полотне А. Дюрера «Портрет императора Максимилиана I» (1519) [илл. 27] название картины, введенное в состав изображения, располагается над головой портретированного и рядом с изображением его фамильного герба. Зрительно оно составляет единое декоративное целое с изображением императора, но при этом информативно расширяется до краткого описания его жизни: здесь годы рождения и смерти исторического деятеля, его титулы, сопровождаемые почетными эпитетами, а также упоминания о важнейших событиях, увенчавших его славой: TR?S PUISSANT TR?S GRAND ET TR?S INVINCIBLE C?SAR MAXIMILIEN QUI TOUS LES ROIS ET PRINCES DE SON TEMPS EN JUSTICE PRUDENCE MAGNANIMIT? LIB?RALIT? MAIS SOURTOUT EN GLOIRE GUERRI?RE ET FORCE D’?ME D?PASSA EST N? L’AN DU SALUT DES HOMMES 1459 LE 9 MARS A V?CU 59 ANS 9 MOIS 25 JOURS MAIS EST MORT L’AN 1519 MOIS DE JANVIER JOUR 12 LEQUEL DIEU TR EXC TR GR AU NOMBRE DES VIVANTS VEUILLE REPORTER[41].

Илл. 28. Неизвестный мастер. Портрет Людвига Мсцишевского. После 1667. Краков. Лютеранский монастырь

Аналогичным образом имена портретируемых включены в состав композиций Х. Гольбейна Младшего, а также множества других, более поздних, барочных портретов. В числе последних следует упомянуть сарматский парадный портрет конца XVI–XVII веков, например, Людвига Мсцишевского работы неизвестного мастера [илл. 28], а также Романа Сангушки 1632 года другого неизвестного мастера (Тарнув, музей). Здесь название как имя произведения, введенное в состав картинного пространства, является одновременно и именем персонажа, представленного на картине. При этом зрительный план надписи, ее шрифт и взаимодействие с остальными формальными элементами композиции не только соответствуют стилю живописи и характеристике портретируемого (более торжественного и элегантного, а потому заключенного в картуш в первом случае и деловито-строгого, вынесенного в подвал полотна – во втором), но и графически комментируют изображение[42]. Подобная особенность барочного синтетизма прочно закрепилась в европейском светском портрете, где надпись состояла часто не только из имени портретируемого, но там также помещалась, как отмечала Л. И. Тананаева, и «цитата или сентенция, обобщенно-символического типа, а <…> под портретом размещался более обширный, обычно стихотворный текст, где в сжатой форме перечислялись важнейшие звания изображенного, его титулы, а иногда в текст включался краткий панегирик»[43].

Отвлекаясь от барочной эмблематики, вспомним, что в своей спрямленно-идентифицирующей роли надпись существовала и раньше. Так, в классической живописи (с Ренессанса и далее) название устанавливает от ношение тождества к сюжетно-жанровой составляющей изображения: «Даная» Рембрандта, «Портрет мужчины» Веласкеса, «Девушка, читающая письмо» Вермеера Дельфского и т. п. При этом дифференциальной составляющей чаще выступает имя персонажа произведения, а не название, то есть иконографический сюжет: так, название «Св. Себастьян» единично по отношению к множеству авторов, обращавшихся к сюжету. Функция различения теперь смещается в сторону автора произведения. То же самое и с обозначением по принципу жанра – пейзаж, портрет и пр. Областью референции здесь является иконография – библейский сюжет или жанровая принадлежность. Название тавтологично по отношению к изображению. В его избыточности заключено признание принадлежности реципиента данной сакральной книжной культуре по умолчанию: реципиент-носитель христианской традиции никогда не спутает Св. Себастьяна с Евангелистом Лукой – название ему не обязательно[44]. Однако в барокко идентификация иная. Барочная надпись-название обладает высокой риторичностью: она сквозит не только в панегирической стилистике текста, но и в акцентированности тождества «изображение-слово», при котором зрительная и вербальная составляющие словно фугируются, взаимно повышая семиотический статус. Идентифицирующая тавтология в барочном портрете является частью его риторики.

Очевидно, эти словесно-текстовые компоненты эмблематической композиции парадного портрета эпохи барокко стали прообразом названия картины в последующие времена, перейдя к другим жанрам – романтическому пейзажу, а также реалистически-бытовой картине. В русской жанровой живописи XIX века проявляется главенствующая роль литературы в отечественной культуре. Название вступает с изображением в отношения драматического действия: оно не только отображает нарративный характер поэтики, но и усиливает его, создавая дополнительные сюжетные ходы/смыслы. Так, картина П. А. Федотова «Анкор, еще анкор» или полотно И. Е. Репина «Не ждали» содержат программу, в соответствии с которой семантическое поле изображения задано словом как имплицитно – в силу иллюстративной повествовательности своей поэтики, так и эксплицитно – расширяясь посредством микросюжета названия. Название здесь не тавтологично, оно выступает как параллельная зона, по отношению к которой изображение уже едва ли не вторично. Идентифицирующая функция распределяется между изображением и названием (словом) почти равномерно. Аналогично функционирует и название в программных произведениях соцреализма 30-х годов, воспроизводящего принципы передвижничества: «Письмо с фронта» А. Лактионова (1947), «Опять двойка» Ф. Решетникова (1952) [илл. 29].

Илл. 29. А. Лактионов. Письмо с фронта. 1947. Холст, масло. ГТГ

Особая проблема в связи с названием станковой живописи в конце XIX – начале XX века – это проблема взаимодействия живописи с фотографией, а также немым кино. Тождество изображение-представление заключено в самой онтологии фотографического снимка. На ранних, дохудожественных этапах своего становления фотографическое изображение делает название – подпись к снимку – практически избыточным. Что же касается кинотитров – лаконичных пояснений к сюжету и вводящих прямую речь персонажей, – они существуют по отношению к кадрам почти на равных основаниях. Движущиеся картинки с перемежающими их текстовыми заставками существуют в таком неразрывном единстве, что заставляют вспомнить о барочном синтетизме, хотя и лишены патетичности последнего. Динамизацией отношения изображение-слово в части названия живопись нового, XX столетия, несомненно, обязана кинематографу.

В авангарде, базирующемся на поэтическом принципе автореферентности, название произведения занимает радикальные позиции – оно то вызывающе выходит на первый план, то отступает на крайнюю периферию. Известно, что манифесты и вербальные автокомментарии играли в живописи русского авангарда огромную роль. Известна также иконичность авангарда, равно как и то, что изобразительное искусство оказывало революционизирующее воздействие на искусство слова. Название как вербальный компонент изображения, входящий с ним в особо напряженные отношения, обязано повышением своего статуса в авангарде расширением семиотического поля – в него попала и уличная вывеска. Искусство вывески, повлиявшее на поэтику многих мастеров, вовлекшее примитив Пиросмани в круг профессионалов, насытило вербальностью само изображение[45]. Последнее подчас занимало подчиненную роль, отдавая магистральный путь слову. Вывеска, в свою очередь, в качестве изображения-названия прочно обосновалась в русской литературе 10–20-х годов[46].

Илл. 30. К. Бранкузи. Принцесса Х. 1915–1916. Бронза. Национальный музей современного искусства. Париж.

Подобная двунаправленность изображения и слова в русском искусстве, во многом определившая его специфику в начале ХХ века, создала особый тандем, отразившийся в идентифицирующей функции названия весьма парадоксально. Живопись К. Малевича периода алогизма выдвигает название как манифест эпатажа: названия его картин 1914 года «Англичанин в Москве», «Гвардеец», «Авиатор» выдвигают программу дезидентификации отношения изображение-слово. Аналогичный эпатаж – в названии скульптуры К. Бранкузи «Принцесса Х», являющей взору потрясенного зрителя изображение мужского полового органа (1915–1916) [илл. 30]. Собственно, в этом потрясении и весь манифест, вся разборка с традицией, все остранение зрительного ядра. Цель – обострить изобразительное сообщение, эпатировать зрителя, ввести форму в новый, игровой художественный контекст.

В русском авангарде игровой модус названия во всей силе проявился уже в самоназваниях художественных группировок – «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». А. Флакер отмечает принцип алеаторики в этих самоименованиях[47]. Этот игровой фон диктовал форму художественного поведения, сказавшегося прежде всего в названиях произведений. Так, по мнению исследователя, «Малевич не случайно выбрал ориентиром именно картину с заглавием, соответствующим названию группы „Бубновый валет“, и выставил своего „Мозольного оператора“ в „мужицком“ окружении Гончаровой и „солдатском“ контексте ларионовской живописи»[48]. Вспоминая отмечавшуюся М. Волошиным на первой выставке «Ослиного хвоста» в марте 1912 года литературность названий картин, Флакер указывает, что тот своим перечислением напомнил о пренебрежении к сложившимся стилям в насмешливом заглавии целого ряда работ Гончаровой – „О художественных возможностях по поводу павлина“ (павлины: китайский, футуристический, кубистский, византийский, в стиле русской вышивки), „Павлин под ярким солнцем“ (египетский), х. м., Третьяковская галерея, М. Заглавия картин в этом перечислении свидетельствуют о тяготении художников „Ослиного хвоста“ к внесалонным формам „стиля подносной живописи“, „непосредственному восприятию“, к форме „фотографического этюда“, „газетного объявления“, „семейных портретов“»[49].

Илл. 31. К. Малевич. Англичанин в Москве. 1914. Холст, масло. ГРМ.

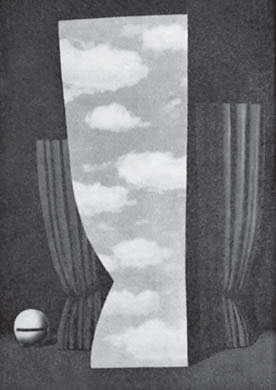

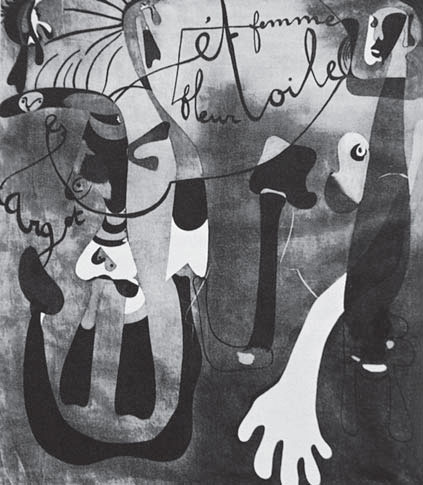

Подобного рода игровая дезидентификация названия и ориентация на литературное слово, рожденные авангардом и несомненно коренящиеся в поэтике барокко[50], были взяты на вооружение европейским авангардом, а также искусством более позднего времени. Название «Англичанин в Москве» привносит алогизм в восприятие зрителем, однако полотно построено по законам раннего русского кубофутуризма, оно самодостаточно, и в этом плане изображение автономно настолько, что названием можно вообще пренебречь [илл. 31]. Иное дело – метафизическая живопись, дада и сюрреализм. Драматический конфликт между названием и изображением приобрел здесь особо острый характер, став острием смысла. Не столько алогизм, сколько игра значений, фигуры речи заняли здесь первенствующее место. Примером может служить картина Р. Магритта «Джоконда (1960) [илл. 32]. Джоконда второй половины XX века – это фетиш обывательского культурного стереотипа. В сюрреализме название обогащается гестуальной функцией, его идентифицирующая роль замещается поэтической. У Магритта слово «Джоконда» в сшибке с изображением, не имеющим ничего общего с леонардовским персонажем и портретностью вообще, несет в себе основную семантическую нагрузку. Без этого абсурдистского сопряжения нет произведения, нет смысла. Начертанные на полотне слова Пикабиа «Voila la femme» (1915) [илл. 33], являясь частью изображения, представляют одновременно и название, оспаривающее изображенное – отвлеченную композицию, напоминающую инженерное сооружение: в этом оспаривании – суть. Название произведения Дюшана «Фонтан» (1917), представляющего собой писсуар, первично по отношению к объекту в силу ключевой идеи мастера, а также пафоса всего авангарда ХХ века, согласно которым акт называния является основной движущей силой художественного смыслопорождения [илл. 34].

Илл. 32. Р. Магритт. Джоконда. 1960. Собр. А. Йоласа, Нью – Йорк.

Илл. 33. Ф. Пикабиа. Voila la femme. 1915. Собр. Робера Лебеля. Париж.

Илл. 34. М. Дюшан. Фонтан. 1917. Музей искусств, Филадельфия.

В авангарде демиургическая роль художника проявилась в феномене названия во всей силе. В этом отношении особый интерес представляет опыт В. Татлина. Назвав свое произведение «Летатлин», художник соединил в единый сплав имя автора (Татлин) и функцию созданного им сооружения, предназначенного для полета (летать). В неологизме названия сплелись внахлест имя и предикат, субъект и объект, «я» творца и «не-мое» крылатое тело. В этом Икаре русского авангарда идея летательного аппарата-вещи в утопическом единстве с зооантропоморфной плотью, одушевленной присутствием мастера, обрела вербализацию в названии, которое своим поэтическим словом высветило целый комплекс устремлений эпохи.

Особая проблема – название произведений абстрактной (внефигуративной) живописи. С поздним Ренессансом и барокко абстрактную, особенно западную внефигуративную, близкую к сюрреализму живопись сближает то, что названия зачастую располагаются в зоне изображения. Этим способом именования своих картин активно пользовался Ж. Миро. Так, например, решена его картина 1924 года «Улыбка моей блондинки» или полотно 1934 года «Улитка, женщина, цветок и звезда» [илл. 35].

Илл. 35. Ж. Миро. Улитка, женщина, цветок и звезда. 1934. Пальма да Майорка, собрание Жюнкозы де Миро.

Илл. 36. И. Пуни. Бани. 1915. Цюрих, частное собрание.

В русской живописи примером названия, включенного в состав изображения, может служить картина И. Пуни «Бани» (1915) ([илл. 36]. Здесь слово в составе изображения и как вынесенное за пределы полотна название обыгрывает искусство вывески, вошедшее в арсенал обновленных средств авангардной поэтики. Слово-вывеска в данном произведении в условии отсутствия миметических признаков бани является предметом изображения и художественного осмысления. И этим полотно родственно раннему Ларионову периода примитивизма. Однако в целом в сфере собственно абстракции в русском искусстве дело с названием обстояло несколько иначе. Когда живопись впервые покинула пределы мимезиса, вопрос об игре с названием еще не стоял – важно было определиться в принципе. Ведь название абстрактному изображению вроде бы ни к чему.

В историческом авангарде 10-х годов возникает тождество вещь=слово и вещь=изображение, содержательно исследованное в трудах А. Флакера и О. Ханзена-Лёве[51]. Вещь-изображение представляет саму себя. Принцип автореферентности доведен здесь до высшего предела. Проблема названия стоит применительно к абстрактной живописи особенно остро в силу отсутствия предметности изображения, то есть в силу редуцированности области прямой референции. Ведь мы не окликаем наши стулья или стол, ложку или лампу по имени, даже если мы не только пользуемся, но и любуемся ими, глядя на них. Имя вещи-артефакту может быть дано лишь с целью его различения в ряду ему подобных, причем по какому-либо внешнему признаку: белая лампа, мягкий стул и т. п. Гораздо более сложно, однако, формируется название картин. Эстонская исследовательница В. Сарапик обратила внимание на то, что в названиях произведений авангарда часто используется предикация по цвету, где последний выступает в функции абстрагирования от изображения в репрезентативной роли: например, «синий всадник» (Кандинский), «желтый Христос» (Гоген), «красные и желтые лошади» (Марк)[52].

Рассматривая корпус названий абстрактной живописи русского искусства 10–20-х годов как единый текст, можно выделить четыре основные типологические группы названий относительно изображения. Назовем их, отвлекаясь от авторов. Это 1) традиционные обозначения жанра («Натюрморт», «Портрет»), 2) предметно-ассоциативные именования – «Шкаф с посудой», «Озонатор», «Абсент», в том числе отвлеченные понятия и вневизуальные явления («Формула петроградского пролетариата», «Симфония», «Музыка», «Космос»), 3) описания художественной задачи произведения («Цвето-динамическое напряжение», «Растворение плоскости», «Движение цвета в пространстве», «Расширенное пространство»), сюда включаем и неологизмы, определяющие живопись как новый, не имеющий прецедентов в истории объект («Проун», «Супрематизм», «Контррельеф», «Архитектон»), наконец, 4) именования с нулевой семантикой: «Композиция», «Беспредметная композиция», «Без названия», которые часто содержат цифровые обозначения.

Две последние группы представляют наибольший интерес с точки зрения проблемы соотношения слова и изображения. Эти абстрактные названия возникают на двух полюсах диаметрально противоположных по своей природе направлений абстрактного искусства – направлений, представленных именами В. Кандинского и К. Малевича. В их генезисе заложены совершенно различные механизмы формопорождения. Так, для Кандинского названия чрезвычайно важны: «Импрессии», «Импровизации» и «Композиции» – это, как отмечал Д. В. Сарабьянов, три стадии удаления мастера от предметного мира[53]. Абстрактные названия предшествовали у мастера возникновению абстрактных изображений. Так, «Импровизации» и «Композиции» возникли раньше «Импрессий», хотя с точки зрения генезиса формы логично было бы предположить обратное. В соответствии с неполной оторванностью «Импровизаций» от предметного мира название снабжается подзаголовком с уточнением предметной семантики: «Импровизация с собакой», «Морской бой», «Траурный марш», «Африканская», а также номером (поздние «Импровизации» не нумеровались). «Композиции» также имеют названия, хотя и более лапидарные, в соответствии с зашифрованным (если не в поэтике, то в генезисе) мотивом – «Овраг», «Скалы», «Битва».

Илл. 37. В. Кандинский. Композиция № 6. 1913. Холст, масло. ГЭ.

В период создания Кандинским его главных абстрактных произведений возникают автокомментарии, впервые опубликованные в альбоме журнала «Штурм», – короткие тексты, в которых обосновывается замысел композиции, исходя из внетекстовых реалий, темы. В основе лежат ассоциации и зрительные впечатления или история творческого поиска. Так, согласно свидетельству автора, «Композиция № 6» инспирирована мотивом ветхозаветного потопа и самим словом потоп [илл. 37], а полотно «Композиция № 4» (1911) – русской тройкой, а также увиденной художником в реальной жизни сценой скачущих казаков во времена событий 1905 года в Москве; иное – в случае с «Картиной с белой каймой» (1913). Мастер писал: «поскольку белая кайма дала решение, я назвал картину в ее честь»[54]. И хотя сам художник указывает в них, что «не было бы ничего более неверного, нежели наклеивать на картину ярлык первоначального сюжета»[55], все же в подзаголовках и автокомментариях сквозит глубинная окликнутость традицией. В названиях картин Кандинского – не только история создания конкретных полотен и подталкивание зрителя к формированию определенной ассоциации, но и художественная программа. Так, идея синтетизма искусств, отсылающего живописное произведение к музыкальной форме, проявилась в его «Симфониях».

Душевную вибрацию и внутреннюю форму, на выявление которой направлены усилия мастера, уместно было бы назвать в соответствии с поэтикой символизма – в духе ассоциативной символики. Между тем абстрактные композиции 10-х годов названы по принципу апофатического именования (то есть маркированного уклонения от именования вообще): родовое название «Композиция» относит произведение к целому классу артефактов, а цифровая спецификация устраняет вербальную семантику вовсе. В названии такого рода стирается мостик между сходством и репрезентативной связью.

Между тем эта репрезентативная связь возвращается в 20-е годы в геометрической абстракции Кандинского. По свидетельству А. Накова, «Кандинский в это время обретает непреодолимую потребность в «повествовательности», <…> о чем свидетельствуют и названия произведений художника, в которых просвечивает ностальгия по «психологизму», этому первостепенному движителю выразительности у Кандинского “героической” эпохи 1910–1914 гг.»[56]: «Маленькая мечта в красном» (1925), «Черное сопровождение» (1924). Названия в качестве программы занимают доминирующую позицию по отношению к изображению, которое иллюстрирует идею тождества миров: «Малый мир 3» и «Малый мир 5» (1922). Слова названия при этом обогащаются функцией жеста (той самой гестуальной функцией, о которой мы упоминали выше, говоря о сюрреализме), выступая в роли перста указующего. Так, названия «Два овала» (1919) или «Две зеленые точки» (1935) являются индексами, указателями главного мотива, чья доминирующая позиция в рамках визуального целого была бы без этого обозначения совсем не очевидной, ведь зеленые точки композиционно вовсе не доминируют на полотне. Тем самым название режиссирует иерархию элементов в «сложносочиненном» (по определению Д. В. Сарабьянова[57]) целом этих композиций.

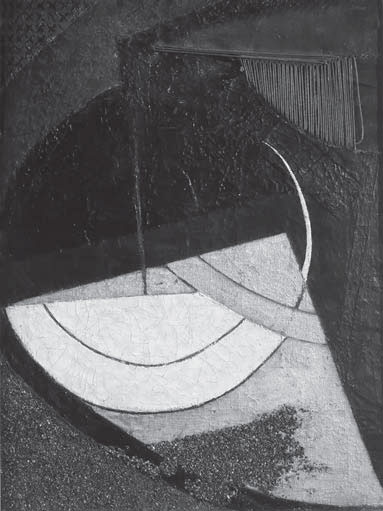

Иной природы названия-манифесты Малевича, идентификационная стратегия которых направлена на выявление творческой задачи, то есть это вербальные манифесты в свернутом виде. Здесь тоже окликнутость традицией – но в ином смысле. Манифесты-названия Малевича отсылают к обширному корпусу вербальных текстов – его статей, манифестов, устных выступлений, которые в свою очередь активизируют общий вербальный фон авангарда с его заумью и цифровой метафизикой. Отсюда – множество неологизмов в названиях («Супремус», «Контррельеф», «Живописная архитектоника» и др.). Неологизм сам по себе подчеркивает значимость творческой задачи, открывает ее зрителю, призывает его стать свидетелем художественного поиска. Отсюда и мини-манифесты с употреблением имен существительных с (от)глагольной предикацией: «Растворение плоскости» А. Родченко, «Движение цвета в пространстве» М. Матюшина (1918) [илл. 38], «Цветоформальное построение красного» А. Тышлера. Характерно, что в названии акцентирован процесс, временная протяженность бытования цвета и формы. Подпись под картинкой словно берет на себя роль вербализатора происходящего на наших глазах безмолвного действа.

Илл. 38. М. Матюшин. Движение цвета в пространстве. 1918. Холст, масло. ГРМ

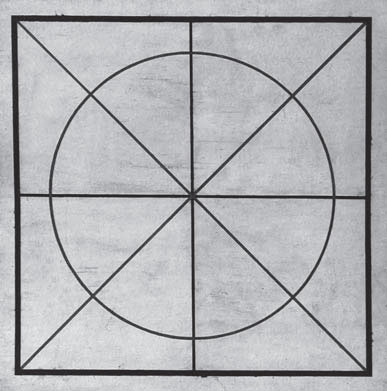

Существенно между тем, что в целом абстрактные названия в значительной степени сглаживают различия между типами абстракции, разными поэтическими системами внутри единой формации авангарда, на которых базируются те или иные внефигуративные композиции. Названия основаны или на принципе условно-технического именования с нейтрализацией отношения изображение – название, характерным введением цифры вместо слова («Композиция №…» у Кандинского и «Супремус №…» у Малевича, «Беспредметное» у О. Розановой, «Пространственная конструкция №…» у В. Медунецкого), или на протокольном, нейтрально-объективистском описании изображения («Круги на черном» у Кандинского, «Восемь треугольников, четыре квадрата» у Малевича). Крайнее проявление этой объективации – уход от названия вовсе, при чем этот уход парадоксальным образом фиксируется в самом названии (много картин «Без названия» у Клюна). Нейтральные абстрактные названия реализуют каталожный принцип – благодаря своим названиям такого рода картины-вещи обретают статус единиц складского хранения или товарного ярлыка. Не случайно Клюн писал, что «выставка есть базар, а произведение искусства ни больше, ни меньше как товар, продукт»[58]. Из перспективы постмодернизма каталог выглядит как принцип поэтики, устраняющий референтность, то есть отнесенность к обозначаемому предмету. Мир как каталог, глобальная утрата референтности на фоне возведенной в степень автореферентности произведения позволяют рассматривать акт называния в абстрактной живописи как шаг к симулякру – зоне пустого знака, этому вымпелу постмодернистской философии.

Илл. 39. И. Клюн. Пробегающий пейзаж. 1915. Дерево, масло, металл, фарфор, веревка. ГТГ.

Казалось бы, названия с нулевой семантикой или мини-манифесты, содержащиеся в неологизмах, как нельзя более соответствуют принципу внефигуративного изображения с его так называемой «нулевой степенью письма» по Р. Барту. Между тем в этом соответствии коренится глубокий парадокс. Он проявляется в названиях, которые содержат в себе указание на предметность: «Пробегающий пейзаж» Клюна (1915) [илл. 39], «Формула петроградского пролетариата» П. Филонова, «Шкаф с посудой» и «Полет в аэроплане» О. Розановой. Этот тип называния как способа идентификации изображения обнаруживает внутреннее родство авангарда с романтизмом и сецессией и основан на противоречивом соединении принципа параллелизма миров с одновременным акцентированием дезидентифицирующей функции названия. Если отвлеченные слова в названиях картин Кандинского находятся в тесной связи с поэтикой литературного символизма, и это – связь тождества, то идентификация в предметных названиях работает по иному принципу. Она не столько активизирует ассоциативный ряд, сколько выявляет себя как заведомо ложное утверждение, как квазиидентификация, то есть по названию, например, произведения С. Дымшиц-Толстой «Компас» трудно понять, о каком именно полотне идет речь, потому что заявленная в названии предметность противоречит полной беспредметности композиции или ее слабо выраженной мотивной ассоциативности (до 1919) [илл. 40].

Илл. 40. С. Дымшиц-Толстая. Компас. До 1919. Холст, масло. Самарский художественный музей.

Илл. 41. Р. Магритт. Это не трубка. 1929. Холст, масло. Художественный музей Лос Анджелеса.

В связи с проблемой квазиидентификации и логического парадокса, заключенного в названии произведений абстрактной живописи, интересен случай «Черного квадрата» Малевича. Название картины (имею в виду первую версию «Квадрата» 1915 года) первоначально было другим: автор назвал его «Черным прямоугольником», и именно так полотно числится в карточке хранения[59], однако для нас важно, что оно закрепилось в традиции именно как «Черный квадрат». Название представляет собой классический пример ложного именования, потому что представленное на полотне не отвечает геометрическим требованиям термина «квадрат». Изображенное на полотне – это предмет неправильной формы с непараллельными сторонами и чернота его условна. Именование отсылает к идее о предмете, но одновременно претендует на тавтологичность – идентичность представленного и названного. В дальнейшем творчестве мастера идентифицирующей функцией наделяется само изображение черного квадрата, чья иконка возникает как подпись художника на ряде полотен 20-х годов (см. главу 2 о проблеме имени художника). Тем самым название и имя сливаются воедино. Интересно и другое. В связи с этим названием, устанавливающим принцип неидентичного подобия, вспоминается знаменитая работа Мишеля Фуко «Это не трубка», посвященная одноименным произведениям Р. Магритта [илл. 41]. Как и в случае принципа каталога, мы воспринимаем полотно Малевича в сочетании с его названием сквозь призму опыта новой культурной реальности более позднего времени, которая оказывает воздействие на наше восприятие предшествующих этапов в истории искусств.

Илл. 42. С. Лучишкин. Координаты соотношения живописных масс (Анормаль). 1924. Фанера, масло. ГТГ

Илл. 43. С. Лучишкин. Координаты живописной плоскости. 1924. Фанера, масло. ГТГ.

Другой пример затрудненной идентификации в паре название – изображение являет собой произведение С. Лучишкина «Координаты соотношения живописных масс (Анормаль)» (1924) [илл. 42]. Первая часть названия – серийная: она становится понятна в ряду других произведений мастера, например, картины «Координаты живописной плоскости», написанной в тот же год и в той же технике (фанера, масло), остро-графичной, сведенной к геометрической разметке плоскости [илл. 43]. Между тем в первом случае слово координаты совершенно не соответствует представленной на картине форме – продолговатым, вытянутым вдоль продольной оси красным овалом на черном фоне. Вторая часть названия – «Анормаль» (фр. anormale – анормальный, необычный, дефектный) – еще более ставит зрителя в тупик: отмеченное негативной семантикой, слово составляет часть оппозиции, отсылающей к своей теневой (но позитивной) паре: чему-то нормированному и правильному. Лежит ли скрытый в противопоставлении план в области геометрики (овал versus круг), цвета или еще чего-либо, остается непонятным. Такая намеренная размытость семантики внесена именно названием и потому имеет целенаправленную задачу – остранить видимое, задать изображению дополнительные смысловые планы, вовлечь реципиента в сотворческую игру воображения. Игра эта между тем далека от дадаистского лудизма или алогизма Малевича. Она призвана интенсифицировать восприятие формы именно в том виде, в каком она репрезентирована. То есть речь идет о примате репрезентации, которая приобретает более отчетливые черты именно на фоне усложненного названия. Мы не можем отвлечься от опыта концептуальной практики 70–80-х годов, глядя на это произведение.

Таким образом, название произведения абстрактной живописи не только является комментарием поэтики того или иного мастера, не только обладает собственной поэтикой, но и изменяет свое значение относительно изображения во времени. Вербализация абстрактного изображения указывает на ту или иную связь с традицией. Названия произведений абстрактной живописи следует рассматривать в широкой перспективе идентификационной стратегии авангарда, а также поставангардного опыта, актуального и по наши дни. Кроме того, они могут служить моделью именования картины или скульптуры в целом как один из полюсов вербализации художественного изображения – пучка семантических возможностей, которые каждый по отдельности реализовывались в разные художественные эпохи и у разных мастеров.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

РОЖДЕНИЕ КАРТИНЫ

РОЖДЕНИЕ КАРТИНЫ Наступило то время дня, когда небо над Римом превращается в сплошное расплавленное золото. В этот закатный час со стороны церкви Санта Мария делла Кончеционе шли скульптор Бертель Торвальдсен и живописец Винченцо Камуччини. Они оба молчали, любуясь

«Только боль, только сон. И к чему все страдания эти?..»

«Только боль, только сон. И к чему все страдания эти?..» Только боль, только сон. И к чему все страдания эти? Забываю себя, опускаюсь на самое дно Небывалых морей, где в томительно-призрачном свете Голубое руно. Голубое руно золотистых волос оплетает, И недвижно покоюсь во

Глава 3 ЯПОНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И КАРТИНЫ МИРА

Глава 3 ЯПОНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И КАРТИНЫ МИРА 3.1. Японский языковой национализм Вернемся к идеям nihonjinron. Можно видеть, что они, как и сходные идеи публикаций более раннего времени, при разной аргументации и применении к разным, казалось бы, явлениям культуры и языка,

Декоративные Картины

Декоративные Картины Переходим от этих тем к чисто декоративным задачам картины Рубенса. На рубеже между ними и “мифологиями” стоит восхитительная картина “Подношение Церере”, быть может, лучшая по живописи вещь во всем Эрмитаже. Петер Пауль Рубенс. Статуя Цереры. Ок.

Глава 280 Нельзя говорить: «Я только выполнял приказ». («Эйн шалиях лидвар авейра» — Кидушин, 426)

Глава 280 Нельзя говорить: «Я только выполнял приказ». («Эйн шалиях лидвар авейра» — Кидушин, 426) Поскольку каждый человек наделен свободной волей, то если власти приказывают делать зло, еврейское право запрещает следовать таким приказам. Если вы выполняете этот приказ, то

Глава 1: покой нам только снится, или вместе – веселее

Глава 1: покой нам только снится, или вместе – веселее Когда сто человек стоят друг возле друга, каждый теряет свой рассудок и получает какой-то другой. Фридрих Ницше. Ну вот, дорогой читатель, после небольшого перерыва, вызванного печальной необходимостью дать высказать

Глава 59. О том, что надо утверждать всякую надежду и уверенность только в Боге

Глава 59. О том, что надо утверждать всякую надежду и уверенность только в Боге Господи, в чем состоит уверенность моя, какую имею в настоящей жизни? В чем изо всего сущего в поднебесной первое мое утешение? Не в Тебе ли, Господи Боже мой. Его же милосердию нет числа? Где мне

Глава IV Путешествие на восток… и не только: Аллен Гинзберг и Алан Уоттс

Глава IV Путешествие на восток… и не только: Аллен Гинзберг и Алан Уоттс Двадцать первого октября 1967 года Пентагон оказался в кольце осады пестрой антивоенной демонстрации. Среди пятидесяти тысяч протестующих были в основном активисты-преподаватели и студенты, писатели