Глава 3 Принц эпохи просвещения: Шарль Жозеф де Линь

Глава 3

Принц эпохи просвещения: Шарль Жозеф де Линь

Besoin de voyager. – Садовые сочинения и впечатления. – Крым. – В контексте эпохи

Замок Белёй

Шарля Жозефа де Линя (1735–1814) современники называли «принцем Европы». Это звучало не только метафорически. О себе он писал: «У меня шесть или семь отечеств: империя [Австрийская], Фландрия, Польша, Россия и в некотором смысле Венгрия, так как там обязаны давать дворянство всем, кто воюет с турками»[696]. Этот принц был также наследным испанским грандом. Уроженец тогдашних южных Нидерландов (в настоящее время Бельгия) он был подданным Австрийской империи, которой тогда принадлежали эти земли. В Польше де Линь получил редко предоставляемое иностранцам шляхетство («меня сделали поляком проездом», – писал он) и некоторые видели в нем даже возможного кандидата на королевский престол (что называл недоразумением). В России он имел звание генерал-аншефа, Екатерина II пожаловала ему земли в Крыму (одно из писем к ней со свойственной ему иронией он подписал: «Русский и татарский подданный Вашего Императорского величества»[697]). Несколько лет де Линь провел при французском дворе. Он был носителем французской культуры. «Может статься, принц де Линь есть единственный чужестранец, сделавшийся между французами образцом… [а не] их подражателем… Храбрость его имеет тот пылкий и блестящий характер, который обычно приписывают храбрости французской», – писала Жермена де Сталь в предисловии к изданным ею сочинениям де Линя[698].

А.В. Суворов, в турецкой кампании которого участвовал принц, так писал к нему не без лести и преувеличенной скромности:

«Никогда не прервется мое к тебе уважение, почтение и дружество; явлюся подражателем твоих доблестей ироических… Слава обоих наших Юпитеров, Северного и Западного… и собственная наша с тобою слава, как некий гром наполнит нас мудростию и мужеством. Клеврет знаменитый, имеющий чистое сердце, чистый ум!»

Принц достойно продолжал рыцарские традиции своего рода, одного из древнейших в Европе, пройдя путь от низших офицерских чинов до фельдмаршала Австрийской империи, оставив также ценные сочинения по военному делу и военные мемуары.

Как посредник между монархами крупнейших европейских держав, он был, по его собственному выражению, «дипломатическим жокеем» (особенно заметной оказалась его роль в отношениях Екатерины II и Иосифа II). Принц вращался в кругах просвещенной элиты, посещал наиболее известные парижские интеллектуальные салоны, общался с Вольтером и Руссо[699], оставив их литературные портреты, точные и живые, подобно другим его описаниям исторических лиц. Он рассматривается как наиболее крупная фигура бельгийской литературы XVIII – начала XIX в.

Человек внутренней свободы, непосредственный, открытый и чувствительный, он был ироничным, в том числе по отношению к самому себе. Его афоризмы и шутки, иногда фривольные, знал весь просвещенный мир, он привлекал к себе не только высокой образованностью, но и своим шармом. Без де Линя эпоха лишилась бы одной из ее ярких и неповторимых фигур, а без его сочинений сведения о событиях, происходивших в разных сферах жизни – военной, политической, светской, культурной, – оказались бы менее полными или утраченными. Глубоко индивидуальный во всех своих проявлениях, он был рафинированным воплощением уходящего l’ancien r?gime и вместе с тем личностью эпохи Просвещения.

Де Линь причастен творению культурных, политических и бытовых реалий, определявших облик Европы во второй половине XVIII в. Благодаря его прямым контактам, а также обширной корреспонденции он влиял также на представления о России, которые складывались в то время. Современники и позднейшие авторы не обходили вниманием личность де Линя. Жермена де Сталь писала, что во всем, связанном с ним, есть «de l’esprit et l’originalit?». Его имя как храброго воина, сражавшегося под Измаилом, встречается на страницах «Дон Жуана» Байрона, который, пользуясь мемуарами принца, воссоздал событийную канву измаильской эпопеи. Крымские тексты де Линя читал Пушкин при работе над «Бахчисарайским фонтаном». О нем как мастере эпистолярного жанра напоминают строки из «Войны и мира» Толстого. В качестве воздухоплавателя, «славного завоевателя воздуха» его упоминал Жюль Верн. О де Лине писал Сент-Бёв. «Я, читающая о Prince de Ligne в музее и пишущая о нем на чердаке, – какая тема для самого Prince de Ligne!» – эти слова оставила в своих записных книжках М. Цветаева.

Мулен Жоли. Открытка. Конец 19 в.

Besoin de voyager

Де Линю была присуща потребность путешествовать. Поводом отправиться в путь обычно служили военные походы, дипломатические вояжи, поездки, предпринимавшиеся с какими-либо конкретными целями, но выходившие за их рамки, пример чему первое пребывание принца в России (1780), благодаря которому он надолго оказался связан с этой страной. «Я везде люблю мое положение иностранца… француз в Австрии, австрийцец во Франции, тот и другой в России – это единственное средство всем нравиться и ни от кого не зависеть»[700]. Путешествия как культурный феномен в целом стали знаком той эпохи. В XVIII в. расширились их цели, изменился характер. Отошли на дальний план паломничества, главными стали познавательные и развлекательные поездки. Тон им задали англичане своим Grand tour (о нем напоминает позднейшее понятие туризм).

В «экскурсионных» поездках де Линь рано разочаровался, насколько можно судить по небольшому наброску «О путешествиях». В нем он сатирически представил различные типы тогдашних туристов и неутешительные результаты их вояжей. Много позднее, в 1808 г., де Линь, проведя по его подсчетам три-четыре года в дороге, с позиций опытного вояжера в стихах наставлял читателя в «искусстве путешествий»[701].

Как истинный плантоман, выделявшийся в этом отношении даже на фоне того времени, владелец и преобразователь известного в тогдашней Европе Белёй, де Линь пользовался каждым случаем посетить сады. Для него главным были собственные впечатления, что соответствовало духу сенсуализма. На них основывались оставленные им конкретные сведения и общие рассуждения, щедро пересыпанные описанием его садовых эмоций. В ту эпоху их не скрывали, без стеснения рассказывая о головокружениях от прекрасных садовых видов и мужских слезах. Де Линь призывал проливать их по поводу сада Мулен Жоли(Очаровательная мельница), погрузившись в сочинение о нем его создателя: «Читайте, смотрите и плачьте, не от печали, а от приятной чувствительности… и благословляйте Г[oсподина] Ватле»[702]. К этому же позднее призывала Жорж Санд («Письма путешественника»).

Садовые сочинения и впечатления

Необычность маршрутов (во время турецкой кампании де Линь, по его словам, три года жил «в Татарии, Молдавии, Новой и старой Сербии, Штирии, Моравии и почти в Силезии»[703]) позволила принцу значительно расширить географию садовых описаний, по сравнению с тем, что обычно попадало в поле зрения авторов садовых трактатов и путешественников в целом. Он описал сады, постройки, а в ряде случаев и природные ландшафты Австрии, Англии, Венгрии, Германии, Голландии, Италии, Литвы, Молдавии, Польши, России, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии. Если Уильям Чемберс ввел в европейскую садовую литературу Китай, то де Линь – Крым с его восточными садами.

Шантийи. Деревушка. 1774

Принц посвятил садам три сочинения: «Взгляд на Белёй и на большую часть садов Европы» (1781)[704], «Моя Обитель, или Сатира на пороки современных садов» (1801), «Прощание с Белёй» (1807)[705]. Свои впечатления и взгляды наиболее развернуто он изложил в первом из них, которое неоднократно дополнял. В результате в позднейших изданиях оказались соединены описания садов разных лет.

«Взгляд на Белёй» написан в свойственном принцу «genre parl?» (разговорном жанре), как его определила мадам де Сталь, отметившая также специфику синтаксиса. Сам де Линь называл свой эскизный, импровизационный способ изложения мыслей «genre naturel et irr?gulier» (VIII. 92), а сочинение озаглавил «Взгляд, брошенный… на сады». По словам принца, оно представляет собой описание его садов, сельских и охотничьих домов, воспоминания с комментарием о садах разных наций, «иногда это точность, иногда роман, иногда пастораль», часто господствует «воображение, я позволяю сюжету захватить меня… садовод себя забывает. Есть быть может и философия [в эпоху Просвещения под этим понятием имели в виду все размышления человека и о человеке], разумные рассуждения, но часто и вещи, которые противоречат здравому смыслу» (VIII, 13–14).

Максималистские признания делал Руссо: «Слог… будет у меня такой, какой сам выйдет… я буду говорить обо всем, не стесняясь ничем» («Исповедь»). В другом месте философ писал: «Я набрасываю мои бессвязные мысли на лоскутки бумаги; кое-как скрепляю все это и таким образом составляю книгу; я люблю рассуждать, исследовать, выдумывать; но я не люблю приводить в порядок».

В сочинении «Взгляд на Белёй» де Линь свободно рассказывал о своих «принципах, сомнениях и рефлексиях» и хотел внушить любовь к садам всем людям мира – та эпоха любила масштабные проекты (VIII, 92).

Ланселот Капабилити Браун. Шеффилд парк. Около 1775

Содержащее большую практическую информацию сочинение не является лишь садовым трактатом. Далеко оно и от жанра описательной поэмы не только потому, что написано прозой, это также не реляция путешественника – сочинение причастно всем этим жанрам, свободно сочетая их свойства и функции. Вместе с тем оно позволяет назвать принца первым художественным критиком, писавшим о садах и участвовавшим в становлении критики как жанра.

Сам он признавался, что хочет давать «примеры и советы» (IX, 16). Ценя утонченный вкус принца, к нему действительно прислушивались и Мария Антуанетта, когда устраивала сады Малого Трианона, и граф д’Артуа (будущий Карл Х) при разбивке сада Багатель, и герцог Шартрский (позднее Филипп Эгалите), создавая Монсо. В Чехии (тогдашней Богемии) принц небезучастно наблюдал за переделкой сада графа Хотека (c. 173). Советы де Линя повлияли на устройство сада в усадьбе Верки под Вильно, которую он назвал «прекрасное дитя природы» (теперь Веркяй в границах Вильнюса; c. 000)[706]. Описание Белёй де Линь закончил авторецензией. В конце жизни, не без иронии суммируя свой садовый опыт в поэме «Моя Обитель», он приложил к ней страничку в прозе «Критика по поводу моей критики».

Де Линь обладал свободой авторского самовыражения. Склонный к этому по натуре, он не зависел ни от публики, ни от покровителей, поэтому мог писать о Шантийи принца Луи Жозефа де Конде, что его Деревушка (созданная в 1772–1773 гг. и послужившая образцом для всей Европы наряду с Деревушкой французской королевы в Малом Трианоне) «недостаточно живописна и занимательна» (IX, 55). Если первое определение (pittoresque) говорило об основной тенденции, долгое время господствовавшей в развитии садов XVIII в.[707], то второе (piquant в терминологии де Линя) было связано с понятием vari?t? и отражало игровой характер культуры XVIII в. Для его экстравертной натуры (как и культуры Просвещения в целом) была важна ориентация на публику. Он считал необходимым увлекать посетителя сменой видов, игрой вод, различной группировкой деревьев, повторяя за Вольтером, что все жанры хороши, кроме скучного. В целом же относительно Шантийи он полагал, что если учесть его пожелания, то это «самое прекрасное место во Франции станет самым прекрасным местом в мире» (IX, 56).

Вёрлиц. Вид от Нимфеума на Готическую церковь, Английскую скамью и Замок. Гравюра Христиана Августа Гюнтера. Около 1794

Пока что «по справедливости прекраснейшим на свете» принц считал Вёрлиц, о чем писал Екатерине II, владелице Царского Села, не боясь потерять ее дружбу[708]. Критикуя состояние Петергофа, в котором принц его застал, он предложил конкретные улучшения:

Это «самая имперская и, следовательно, наименее веселая из летних резиденций Двора. Здесь можно видеть малую голландскую манеру, с которой начал Петр I, в дальнейшем расширив все под влиянием путешествий, совершенных им с тех пор. В результате в первом жанре он построил… Монплезир, в его плохо прорисованных и плохо высаженных боскетах есть обманки, движимые водой – часы, клавикорды, куранты, органы, музыканты, утки, охотничьи собаки… Если бы вместо кирпича, который придает обыденный вид, окантовать все каналы гранитом или еще лучше дерном, покрыть мрамором пьедесталы двух водных колонн, имитирующих две мраморные колонны в Риме, если также поступить с бассейном Пирамиды… если [также] сделать извилистые желоба на месте дурного каскада из дерева, а апельсиновые деревья в кадках расположить наподобие амфитеатра; если убрать все изгороди, а дорожки проложить среди газона; если сделать какую-либо постройку нерегулярной формы, чтобы она была приятна и полезна… если все это соединить с новым естественным садом, который сейчас делают по другую сторону дворца [тогда Английский, позднее Александровский], то к восторгам, которые вызывает старый Петергоф, добавится еще увлекательность. В новом саду есть шале, сделанное в виде стога сена, его дверь и окна скрывают вязанки соломы… Это всегда обманывает, но обман легко прощается, когда попадают в салон, отделанный в лучшем парижском вкусе. Море, омывающее садовые берега старого Петергофа, которое можно открывать все вновь, придает всему невыразимую прелесть» (IX, 27–28).

Из других российских садов де Линь упоминал Гатчину. Ее он застал во времена Григория Орлова и считал, что это «имитация различных английских садов, однако заключающая в себе много красот» (IX, 31). В двух верстах от Царского Села он побывал в усадьбе Потемкина с готическим домом и английским садом. Там его особое внимание привлек каскад внутри русской бани (такую он позднее устроил в Белёй)[709]. Во время поездки «к границам Европы» де Линь видел дом этого князя в Молдавии (Czerki), который показался ему привлекательным. Большее впечатление там на него произвели местные дома, которые он подробно описал, включив в круг рекомендуемых им типов зданий, в том числе в качестве дворцовых (VIII, 100). Простотой конструкции, практичностью и декоративностью де Линя особенно заинтересовали постройки из дерева. Ему понравилось также, что они одноэтажны и благодаря этому более изящны (VIII, 102) – в своей «Утопии» одноэтажными он сделал все замки (с. 269).

Де Линь посетил также два сада Нарышкиных под Петергофом (c. 000). «Заслуга этих садов тем большая, – писал он, – что вокруг нет ничего, кроме елей и берез, которые чрезвычайно удачно сочетаются». IX, 32). Более благоприятные условия для разведения садов он нашел в Москве, Туле, а также Курске и Харькове, где больше солнца и деревьев. Композицию садов де Линь постоянно ставил в связь с природным ландшафтом, требуя раскрывать его наиболее интересные виды и выявлять универсальную красоту естественной природы. Нужно подправить ее, если она не столь живописна и разнообразна, вместо того, чтобы «создавать ее посредством искусства» (IX, 12).

Относительно Голландии в сочинении говорилось:

«Это страна деревьев, фруктов, цветов, а также газонов. Она самая красивая, деятельная, богатая растительностью. Но [здесь] только одна река, мало интересная из-за однообразия [плоских] берегов… это страна, изрезанная индустрией, постройками, которые скрывают виды… Но я могу доказать, что даже в… пустынных землях гений может открыть неизвестные возможности» (IX, 107).

У голландцев де Линю нравилось, как они, «не имея поэтических и философских идей», используют каждый луч солнца, применяя стекло, зеркала, а в садах стараются доставить удовольствие не только от вида цветов, но и подбирая их так, чтобы создать «букет ароматов». Однако он осуждал излишние траты, которые приводят к однообразию садов – там множество ваз, теснящихся одна около другой, а в гротах с излишним изобилием собраны все богатства морей и Индии (IX, 93–94).

Весьма критично де Линь отнесся к садам, которые увидел в Англии (1767). Он не любил (и, вероятно, хорошо не знал) садов основоположника живописного стиля Уильяма Кента, судя по всему, он не был в Стоу. Отмечая склонность англичан к «templemanie» (храмомании), их любовь к руинам, де Линь призывал всех, создавая их, не превращать в руину свое состояние. «Я столько же люблю Волполев Замок Отрантский, сколько Темзинский», – неодобрительно писал он о литературной и архитектурной «готике» Х. Уолпола, инициатора ее возрождения в европейском искусстве (102). Не был принц доволен и тем, что в садах англичан нет воды, кроме той, которая «падает с неба, и напрасно они делают китайские мосты над пустыми ямами», – писал он. Эти недостатки, по его мнению, можно было бы преодолеть, если бы англичане «с такой страстью не удалялись от Темзы», а следовали бы примеру герцога Мальборо, который в Бленем «позволил реке войти в его сад» (IX, 18).

Это произошло благодаря Ланселоту Брауну. Его же Сайон-хаус, еще неоконченный, уже казался принцу «достойным похвалы» (105)[710]. «Что может быть прекраснее Кингс-Вестона!» (это был еще один из садов Брауна). Принц также восклицал: «Что может быть величественнее Виндзора! Какой лес! Какое великолепие!» (104). Бленем и Кью доставили ему удовольствие своими прекрасными деревьями и кустарниками, хорошо размещенными в пространстве. В целом он полагал, что «ошибки англичан – это благодеяния у других: и я сомневаюсь, – писал он, – что кто-то хорошо работает [в садах], не побывав в Англии». Там нужно учиться уходу за ними, «иначе лучше покинуть поля и ехать умножать нечистоты в городе, где душа оскверняется и теряет чистоту» (IX, 22–23).

Лишь общая влажность, по мнению де Линя, не позволяет Англии с ее прекрасными газонами стать страной вергилиевых эклог, и только под солнцем Италии зеленые просторы наполняются звуками пастушеских флейт. «Но что стало со страной, описываемой как естественный сад»?… Исчезли зеленые ковры… Я не вижу ничего, кроме дорог, которые в трудах проложены среди французских партеров, истребленной зелени, измученных [стрижкой] деревьев [вероятно, он имел в виду Казерту; с. 165]… [господствует] безразличие к Богу вкуса… он переселился на Север» (VIII, 24–25).

Его он нашел в Царском Селе, в садах законодательницы Великой империи, которая сама, по его словам, засевает газоны. «Ее так называемые прихоти – это эффекты воды или света, всегда хорошо организованные и разнообразные» (IX, 25), – одобрительно писал де Линь, перечислив также царскосельские постройки:

«…мост из сибирского мрамора, архитектура во вкусе Палладио, бани, Турецкий павильон, Адмиралтейство, вид маленького города, который еще строится [речь о Софии], железные ворота, развалины, обелиски на победы Румянцева и Орлова, высокий памятник победе Чесменской среди озера… приятные окрестности, множество кустов и цветов иностранных, хорошо вычищенный дерн, не уступающий красотою английскому, китайские беседки и мосты, храм о 32 мраморных столбах, колоннада, большая Геркулесова лестница, все сие дает саду право на первенство во Вселенной» (108). Менее красноречив о оценить увиденное этот многолетний приятель Екатерины II не мог.

Дезер де Рец с домом в виде сломанной колонны. Рисунок. 1785. Фрагмент

Царское Село де Линь сравнивал с Вёрлицем, отмечая в письме оттуда императрице, что он похож на Царское Село и «почти в одном с ним вкусе» (1794, сентябрь)[711]. В садах принца Франца Ангаль-Дессау де Линь видел воплощение близких ему идей – их владелец, мечтавший превратить в сад все свои земли, во многом действительно достиг этого. Слияние сада с окружающим ландшафтом, в особенности посредством раскрытия видовых перспектив, использования воды, природных световых эффектов, и вместе с тем сооружение павильонов, придававших занимательность, были двумя сторонами садовых концептов де Линя. Первое вело в сторону романтизма, второе свидетельствовало о его принадлежности своей эпохе. Воплощая ее эстетические предпочтения, он стремился к безыскусности в наполненных артефактами искусственно-естественных садах Белёй. «Я никогда не скучаю в садах Люневилля и Коммерси», – писал де Линь о садах Станислава Лещиньского, в которых успел побывать до их упадка (с. 178). Восхищаясь сочинением Жирардена о Эрменонвиле[712] и называя этот парк, наряду с Мулен Жоли, первым романтичным садом во Франции, принц был частично разочарован, посетив его, и крайне утомился его осмотром:

«Было жарко. Я обошел все. Это необъятная территория, но… энтузиазм меня поддерживал. Умение пользоваться различными уровнями воды при помощи каскадов приятного и благородного вида; Башня Габриэль, хотя немного неудачная, маленький сад, острова меня вознаградили за маленькие постройки – дом Философа, грот, барельефы, гробницу Ж.-Ж. Руссо, эрмитаж, бильярд, и тривиальные или педантичные, или плохого вкуса, или слишком многочисленные, или плохо размещенные надписи; это прекрасное место требует чего-то иного».

Пустынь показалась лишь «унылой и слишком незначительной вересковой пустошью» (IX, 48). Но ему безоговорочно понравилась «пустынь» Франсуа де Монвиля – Дезер де Ретц, где «все живописно, начиная с ворот сада в виде скалы» и кончая сломанной колонной основного здания.

Де Линь не хотел «буйства духа», засилья в маленьких садах метафор, мифологии и морали. Вместе с тем он писал:

«Я не хочу иметь близ дома то, что найду в полях, выйдя из моей деревни… Я хочу, чтобы сады, которые я не желаю называть английскими, поскольку там нет ни ужасов, ни гор, ни пропастей, были бы украшены и меблированы как салон. Но я не люблю, когда нагромождают постройку на постройку. Мои постройки [fabriques] удалены одна от другой» (VIII, 44).

Сады Белёй имели много занимательны х фрагментов. Вместе с тем в них были созданы перспективы, сквозь которые открывались виды в окружающее природное пространство. Синтез природы и культуры всегда был предметом внимания принца. Его он находил во время своих путешествий там, где этому благоприятствовал сам ландшафт – в Австрии, Швейцарии, Чехии, Крыму.

Крым

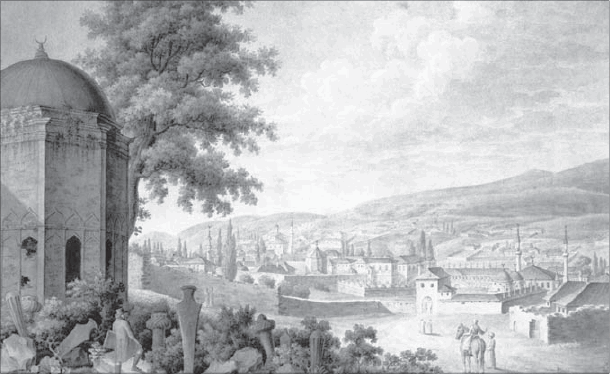

Маршрут крымского путешествия Екатерины II, в котором принц участвовал по ее приглашению, сопровождая Иосифа II, был протяженным. Однако он его еще удлинил, чтобы увидеть землю от Кучук-Ламбата до Аюдага, подаренную ему императрицей, и самостоятельно направился в Партенизу (современный Партенит), «с опасностью для жизни» совершив верхом ночной переезд через Чатырдаг. Свои впечатления он изложил в письмах к маркизе де Куани, а также во «Взгляде на сады». Это первое вдохновенное описание Крыма способствовало формированию образа Крыма в русской поэзии, как и в европейском сознании в целом[713], закладывало основы того, что в дальнейшем составит «текст Крыма» (ил. с. 270, 273–275):

«На серебристом берегу Черного моря, на краю самого широкого ручья, куда сливаются все стремительные потоки Чатырдага, в тени двух самых огромных орешин, какие только существуют на свете, и старых, как мир; у подножия скалы, откуда еще видно колонну, печальный остаток храма Дианы, столь знаменитого жертвоприношением Ифигении; слева от скалы, откуда Тоас сбрасывал чужеземцев; наконец, в самом прекрасном и интересном на свете месте я пишу все это… Море, утомленное движением, которое оно себе задавало весь день, так спокойно, что оно, подобно большому зеркалу, в котором я вижу себя до глубины моего сердца… мои слезы не сдерживаются». (Это уже восприятие зеркала и мира чувствительной душой сентименталиста, в отличие от отражений, которые видел в зеркале человек рококо, усматривая в них игру удвоений, мир, теряющий четкие очертания; ср. с. 206–207, 327, 342).

«Я видел сад, протянувшийся на 80 лье от Евпатории до Феодосии. Я видел очаровательный амфитеатр на берегах Понта Эвксинского, усеянный жилищами татар, плоские крыши которых служат салонами для курения… Я видел их кладбища и надгробия, увенчанные тюрбаном, иногда позолоченные, под большими деревьями, около ручьев, вызывающие мысль о Елисейских полях. Я видел благородные руины Балаклавы, Судака и Алушты… Чатырдаг, который служил ограждением этому амфитеатру, который если не фруктовый сад, то лужайка для стад, где благоухающие ковры цветов чаруют взгляд своей раскраской, а обоняние своим ароматом… Я видел замок Старого Крыма, с высоты которого одновременно открыл Черное море, Гнилое море, Азовское море и благородную гору, прославленную страданиями Прометея… я обнаружил также ту мифологическую землю, которая мне дана императрицей… знаменитую храмом Ифигении. Я почти на границах счастливой античной Идалии, месте, где кончается Европа и начинается Азия» (VIII, 176).

Крым, а также Греция соединяли в тогдашних представлениях Европу и Азию. Де Линь не связывал их сближение с развитием цивилизации (ее распространял в Одессе дюк Ришелье, который первый раз попал в Россию благодаря тому, что вовремя получил от де Линя нужную ему информацию, обедая у него в Вене). Относительно подаренных ему земель де Линь имел совсем другие планы, мечтая придать своему дому «вид чертогов, на которые издали станут смотреть мореплаватели», построить «восемь виноградных павильонов с колоннадами и балюстрадой… Тотчас начертываю план всему тому, чтобы немедленно было исполнено без войны» (73), – так мирно собирался он претворять в жизнь свои сказочные проекты.

Образ Крыма у де Линя – это не панорамность видов Альп, рисуемая его современниками, и не враждебное море (ср. с. 118–126). «Вижу щастливые берега древней Идалии и Натолии… цветущие деревья разливают вокруг меня сладкие ароматы… морские волны переливаются у ног моих светлыми чешуями» (62), – писал он. Де Линь оставил и образы обитателей крымской земли, рассказав о преданности сопровождавшего его татарина и объяснив леность, царящую там, бессмысленностью перегружать себя работой, если ее плоды будут отняты. Принц трогательно простился с татарами, которые, как за священнодействием, наблюдали, когда он сидел над своими письмами, и, покидая их, пожелал им, чтобы они всегда сами собой управляли (77).

Под впечатлением пребывания в Партенизе принц писал: «Чувствую себя обновленным… невидимой силой… Удалившись от пышности, великолепия, шумных торжеств, утомительных забав и двух самодержавных особ Севера и Запада, коих я оставил на другом краю высоких гор… вижу, что мое счастье могут составить только спокойствие и независимость» (63). Привычный к светской жизни, де Линь, однако, с трудом выдерживал ажиотаж екатерининского путешествия. Ночные иллюминации, освещавшие все горы, его ослепляли в прямом смысле, он видел Крым в ином свете. Не отделяя эту «страну очарования», ее ландшафты от восточных садов, он писал, что они не представляют собою «холодные цитаты, имитации или чудовищные копии», часто мешавшие ему в модных европейских садах. «В этом самом благоприятном климате находишь все необходимое: ручьи, растительность, где можно укрыться от жары, вот страна-сад, которая отвечает моей максиме: „Искусство не состоит в том, чтобы его делать“» (VIII, 178).

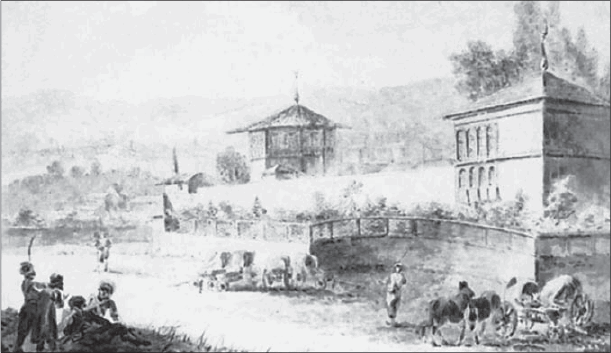

В садах крымского хана, среди зелени де Линь видел лес вытянутых белых колонн, бассейны белого мрамора, павильоны из разноцветного стекла, золоченые киоски и тонкие струи фонтанов. Здесь богатство не противоречило гармонии, нарушение которой принц критиковал в садах и постройках, в особенности нуворишей, поставив в Белёй статую Плутоса, слепого бога богатства, «золоченую и плохого вкуса, как надлежит Финансисту» (VIII, 32).

Эрменонвиль. Вид на дворец

Крым для него был сказкой из «Тысячи и одной ночи». Если во время бесчисленных торжеств, приемов и балов, которыми сопровождалось путешествие, он участвовал в мастерски отрежиссированном Потемкиным спектакле, имевшем целью показать высоким заграничным гостям европейскую цивилизованность России, то, оказавшись наедине с собой, в Партенизе, он обдумывал свою жизнь, исповедуясь в письмах к маркизе Куани. Причем он, конечно, не забывал, что они могут быть прочитаны посторонним глазом – корреспонденты XVIII в. всегда это предполагали (с. 290–291). Не случайно форма писем придавалась как романам, так и рассказам о путешествиях, даже если они сочинялись дома, уже по возвращении, как несколько лет спустя это сделал Карамзин. Путешествие без писем не имело публичного эффекта. Крымское путешествие де Линя, вероятно наиболее впечатляющее, вызвало у него, по собственному признанию, множество различных рефлексий. В частности, оно позволило ему убедиться, что «сады обрисовывают характер Нации!» – как восклицал он, продолжая: «… стриженые сады когда-то говорили о благородстве, грации и учтивости французов. У англичан в садах выступали пикантность, неожиданность, иногда странность. Турками руководила леность и сладострастие… [они] согласовываются с четырьмя временами дня, их архитектор – Солнце; забота о том, чтобы спрятаться от его лучей или, наоборот, воспользоваться ими, привела к появлению открытых и закрытых салонов, определила характер их спален» (VIII, 168–169).

Де Линь суммировал также недостатки, свойственные садам различных народов, желая видеть: «…больше здравого смысла в Англии, меньше упорядоченности во Франции, меньше архитектуры в Италии… больше остроумия в Голландии и гор во Фландрии, больше солнца в России, больше деревьев в Венгрии, меньше басен в Пруссии, больше рек в Чехии, больше богатства в [садах] Швейцарии, больше вкуса везде – вот что я желаю садоводам во всех этих странах, и особенно жертвоприношений Природе; сама Природа должна быть алтарем и даром» (IX, 107).

В контексте эпохи

Как человек своей эпохи де Линь был социален в широком смысле, придаваемом этому понятию в XVIII в. В распространении садоводства он видел путь решения общественных проблем и хотел, чтобы оно стало доступно людям разного достатка. Все они могли прочесть в его сочинении полезные рекомендации, и он надеялся найти мастера, который мог бы изготовить предназначенные для них объемные модели садов. «Мудрому правительству надлежало бы одобрять садоводство и садоводов», – полагал он. Свои сады принц сделал доступными для всех. «Пусть все будет обитаемым. Пусть встречается много людей, не важно, какого рода… Я так люблю общество» (39). Поклонник Руссо, де Линь, однако, не мог не любить также уединение, зарезервировав для себя в Белёй пять небольших садов в регулярной и нерегулярной части. Принц хотел создать некий «сад огражденный», cloitre, подобный не монастырскому саду, а тому, который он видел в Бахчисарае (VIII, 60).

Де Линь также хотел, чтобы сады были наполнены всякого рода живностью, чтобы повсюду гнездились утки и прохаживались гуси, голуби устраивались на крышах, а водоемы были наполнены тысячами карпов. «Мне кажется, – писал он, – что увеличивать богатство Природы, то же самое, что увеличивать число моих детей» (38). Ему нравилось, чтобы все было наполнено звуками и «слышались трубы деревенских музыкантов, возвещающих о возвращении с полей бычков и телок, раздавался звук их колокольчиков, которые звучат по-деревенски, как и голоса их сопровождающих. Пусть они остановятся на берегу реки и пьют из нее, а если реки нет, то нужно ее сделать» (39). Театральный способ, которым де Линь реализовал все это в Белёй, свидетельствует, что он и в этом отношении был представителем своей эпохи.

Принц воплощал и другие черты своего времени. Военный по основному роду деятельности, по сути он был пацифистом; аристократ, он мечтал о всеобщем счастье, всегда находя поводы для не афишируемой благотворительности; носитель цивилизации, утонченной культуры, он исповедовал культ природы. Де Линь мог быть сентиментальным и наивным, но даже в старости сохранял ироническую остраненность. Его плантомания не была лишь следствием моды. «Природа меня утешает. Я хочу раствориться в Природе. Она говорит моим голосом», – писал он (38). Эпоху он опережал в своем отношении к положению евреев и женщин[714] (c. 368).

Эрменонвиль. Гравюра. XVIII в.

О де Лине как человеке Просвещения свидетельствует также его сочинение «Утопия, или Царствование великого Сельрах-сингиля», в котором социальный утопизм соединился с садовым. Этот монарх «любил архитектуру и сады; почти все его государство походило на вертоград, ибо везде были проведены усаженные в четыре ряда… деревьями каналы… [они] протекали среди лугов». Для укрытия от солнечного жара там были построены «сельские храмы», отличавшиеся «приятным разнообразием», а группы деревьев защищали от непогоды шалаши пастухов, «весьма приятно расписанные». Местность представляла собою «то долины, то красивые утесы на берегу реки, то лесочки». Одноэтажные замки, не имевшие строгой формы (но с колоннадой хотя бы при входе), были окружены приятными садами. Там не было развалин, ни настоящих, ни искусственных, ни мостов, «исключая необходимые», ни лестниц (де Линь постоянно возражал против излишеств в применении последних). Для путешественников были построены прекрасные гостиницы и кофейни. Бедняки в этой прекрасной стране получали хорошее пособие[715].

Емельян Корнеев. Вид ханского дворца в Бахчисарае. Рисунок. 1804

Бедность де Линь мечтал ликвидировать также в Белёй («Я верну бедности то, что ей принадлежит» – VIII, 80–81) и хотел построить там госпиталь для старых солдат и немощных работников, а также для «детей любви» (судя по всему, он заботился, в частности, о воспитании плодов его деревенских романов). В целом принц считал, что сады располагают к благотворительности и что прогулка там должна быть «путем физическим и нравственным» (30).

Подобные взгляды Х. Уол пол саркастически излагал в эссе «О современном садоводстве», ссылаясь на «очень серьезное, недавно написанное рассуждение», в котором автор предлагает соединить «садовое искусство с любовью к человечеству, а каждый шаг прогулки превратить в акт великодушия и нравственности», осуждая также постройки благотворительного назначения в садах[716]. Весьма вероятно, что он имел в виду именно опубликованный годом ранее «Взгляд на Белёй». Автора «Замка Отранто», несомненно, могло задеть высказанное там отношение к его литературной и архитектурной деятельности (с. 263). Уолпола, прославителя Кента, не могли устроить и слова де Линя: «Мне больше, чем кому-либо, позволено сказать: я не выбираю между Кентом и Ленотром… хотя мое сердце за нерегулярность» (VIII, 60)[717].

В отличие от Гиршфельда, Болотова, Кармонтеля (с. 167–168), мечтавших о садах «в национальном вкусе», де Линь полагал, что «вкус есть только хороший и плохой». Однако «есть определенный тип конвенций», разъяснял он, согласно которым «простота, природа и неупорядоченность принадлежит англичанам, а прямые линии, перспективы (perc?s) и большие открытые пространства – французам».

Чтобы сделать выбор, «достаточно сказать – это хорошо» (VIII, 14), что позволяло ему принимать и регулярный, и естественный сад.

Принц был в духе эпохи толерантен во всех вопросах – от конфессиональных до садовых. В противовес тогдашней моде переделывать регулярные сады в живописные, он сохранил в старом виде сады своего отца, чтя родовые и садовые традиции. В садах ? la fran?aise он видел достоинство, благородство, величие, как в эпической поэме (VIII, 15), однако Версаль называл «печальным и скучным» (IX, 70). Верный эвдемонизму своей эпохи, де Линь не хотел печальных садов, в том числе в духе популярного Юнга.

В Белёй можно было видеть «переходы от естественных садов (naturels) к искусственным (artificiels), декоративным (orn?s), аллегорическим, живописным, чередование павильонов татарских[718], турецких, греческих, египетских, китайских, готических, сельских (champ?tres). «Я бы не мог и не хотел преуменьшить достоинств французских садов, – писал он… и обойтись без того, чтобы, наряду с истинными служителями Богу вкуса, не сделать один такой для себя» (VIII. 54, 55).

Однако определение его садовых взглядов как релятивистских или эклектичных[719] требует комментария. На рубеже XVIII–XIX вв., когда регулярность переживала свое «первое возрождение» («вторым» выше были названы явления рубежа следующего столетия), эти свойства приобрели особый смысл. Свобода в обращении с господствовавшими садовыми конвенциями в наибольшей мере приближала де Линя к романтикам, к тому историзму-эклектизму, который разовьется в XIX в. В крымских письмах он говорил о прямом контакте с дикой природой, с морской волной, разбрызгивающей у его ног серебристую чешую, что также предвосхищало романтизм.

Ноевальдегг под Веной

Разделяя общее представление о живописности как наиболее выразительном свойстве сада, де Линь хотел pittoresque naturel и был против кардинальных переделок природного ландшафта, наполнения его искусственными скалами, гротами, массами новых деревьев. Под естественными де Линь понимал не просто сады ? l’anglaise, а те, что образуют синтез с природой, различая «сад Природы» (le jardin de la Nature) и «естественный сад Искусства» (le jardin naturel de l’Art), так он озаглавил части своего сочинения.

При этом его отношение к природе оставалось во многом в пределах концепций Просвещения, она не заключала для него божественной тайны, хотя перед ней можно встать на колени, как перед алтарем или прекрасной женщиной. Бога в такой природе не было, как не было представления и о «родной» природе, развитого в эпоху романтизма. Это была универсальная красота. Де Линь в высшей степени ощущал ее в естественной природе и в этом отношении во взаимоотношениях с ней не нуждался в опосредующей роли сада.

То, что де Линь ждал от садов, он нашел в Ноевальдегг (Neu waldegg) фельдмаршала Франца Мориса Ласси. Там были старый регулярный барочный дворец и сад, а также английский сад, располагавшиеся в альпийском ландшафте, откуда открывались широкие виды на Вену и округу (VIII, 133). Обозревать окрестности можно было и с невысокой горы Каленберг под Веной, где в картезианском монастыре де Линь устроил сад, который называл своим «маленьким Белёй». Оттуда он визуально совершал далекие путешествия – под собой он видел Дунай, слева зеленел многокилометровый лес, впереди можно было различить множество деревень, вдали увидеть земли Венгрии и Моравии, замок Прессбург (современная Братислава), к югу горизонт замыкался горами Штирии (VIII, 134).

Свой последний философский приют «удовольствия, спокойствия и счастья», где хотел избежать всех преувеличений старой и новой садовой моды[720], де Линь устроил в старинной крепости на горе Леопольдберг, также около Вены, где природа «еще раз разбросала свои сокровища»: «Здесь я один. Это моя обитель (Refuge). У меня есть готический зал, египетская комната, турецкий салон… где я собрал… то прекрасное, что я видел в той частично Турции, частично Татарии… Вот все, что у меня осталось на свете» (VIII, 136).

Неизвестный художник. Вид на Вену от Ноевальдегг. Холст, масло. Конец XVIII в.

Блестящую жизнь завершали тяжелые потери. Однако принц был не только эпикурейцем, но и стоиком. Он мужественно переносил все невзгоды и, прежде всего, гибель во время сражения старшего сына Шарля, бывшего его гордостью (1792)[721]. В 1794 г. на владения де Линя французами был наложен секвестр, и он навсегда покинул свои сады. Даже в этот момент он не утратил иронии и остроумия, написав, что «свобода – сокровище неоцененное. Свобода Нидерландов разоряет меня день ото дня более; свобода Франции стоит мне третью часть моих доходов» (о том, сколько он истратил на свои сады, также разорявшие его, он не писал, лишь оправдываясь, что позволяет себе эти расходы, так как не проигрывает деньги в карты). Жермена де Сталь удивлялась тому, как принц спокойно перенес потерю состояния. Он не обратился к помощи австрийского императора, а начал издавать свои сочинения, став одним из первых аристократов, живших профессиональным трудом, о чем иронически заметил: «Я продаю те немногие таланты, которые у меня остались». Продать ему пришлось и свои коллекции живописи и рисунков. А. Бартш, лучший знаток своего времени в этой области, писал, составив каталог рисунков, что эта «коллекция, без возражений, самая прекрасная, самая богатая и самым лучшим образом составленная из всех, когда-либо сделанных приватной особой». Достаточно сказать, что она содержала 26 рисунков Рембрандта. То, как де Линь расположил все по школам и хронологии, не было распространено в ту эпоху.

Бахчисарай. Ворота дворца. Нач. XX в.

Жан Балтазар де Траверс. Путевой дворец Екатерины II в Бахчисарае. 1788

Посмертно биография де Линя была отмечена еще одной потерей: он мечтал, что сады Белёй передадут потомкам то ощущение «счастья и сладости», которое он там испытывал, однако от них осталось немного, а то, что сохранилось, только частично доступно для посещения. Ничего не осталось связанного с де Линем на Каленберг и Леопольдберг. Тем не менее оттуда по-прежнему можно созерцать виды, восхищавшие его, хотя уже сильно изменившиеся. Время, когда он создавал свои сады, исторически не благоприятствовало ни их посещению, ни описанию другими авторами, ни созданию гравюр, которые бы запечатлели их облик (лишь у Ле Ружа можно найти 10 листов, посвященных его охотничьему владению Бодур[722]). О садах де Линя можно судить по подробному описанию, которому посвящена первая часть «Взгляда на Белёй», где также рассказано о задуманных изменениях и нововведениях.

Федор Алексеев. Внутренний двор ханского дворца со стеной гарема и Соколиной башней. 1797–1800

«Я иногда писал о том, что вспоминал, иногда о том, что думаю в данный момент, иногда о том, что видел, говорил или думал в тот или иной момент. Это удобнее для вас [читателей], и для меня: эту книгу можно открыть или закрыть, когда угодно, и брать в руки, когда хочется», – предлагал де Линь читателю, которого постоянно втягивал в свое повествование.

Было бы упрощением сказать, что его композиция подобна извилистым дорожкам естественного сада, как это свойственно некоторым произведениям английской литературы XVIII в. Сочинение де Линя – это некий художественный гипертекст. Он конструируется посредством свободной смены образов, сюжетов, отхода от них и возвращения к ним путем множества ссылок на то, что сказано ранее, или отсылок к тому, что еще предстоит прочесть. Постоянные внутренние связи возникают между его садовым опусом и всем корпусом его сочинений, в особенности корреспонденцией, мемуаристикой. В результате «Взгляд на Белёй» образует особое семантическое и композиционное пространство, фрагментарное и одновременно целостное. Объединяющими в нем являются садовые идеи де Линя, его эмоции, его видение мира, в конце концов, его личность – экстраординарная и вместе с тем такая, какая могла сформироваться только в культуре XVIII века – Века садов, путешествий и театральности, разума и чувства, толерантности и мечты о свободе, дух которого этот принц сумел воплотить и в содержании своих сочинений, и в самой их форме.

Фейерверк в Крыму с вензелем Екатерины II. 1787

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ВВЕДЕНИЕ К ПОНИМАНИЮ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ К ПОНИМАНИЮ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ Между двумя круглыми датами — 1680 и 1770 или, может быть, даже 1780 годом — утверждается новая реальность: вполне осязаемая, и хотя с трудом поддающаяся определению, но неоспоримая — Европа эпохи Просвещения. Прежде всего следует

Глава 5 ИДЕОЛОГИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ. СВЯЗЬ С БОГОМ

Глава 5 ИДЕОЛОГИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ. СВЯЗЬ С БОГОМ Существует ли идеология эпохи Просвещения? Историография XIX века сделала эту идею популярной, романтическая историография ответила «да», и два наиболее квалифицированных ответа за последние 40 лет также были

Глава 3 Географическое пространство Просвещения

Глава 3 Географическое пространство Просвещения

Натуар, Шарль Жозеф

Натуар, Шарль Жозеф Приятно представлен в Эрмитаже Натуар (“Бахус и Ариадна”), который мог бы фигурировать вообще среди “художников жизненной грации” — этих настоящих “гениев” XVIII века, не будь в нем наклонности к известной шаблонности в приемах техники и в

ТЕАТР ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

ТЕАТР ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В XVIII веке началась эпоха Просвещения, основным содержанием которой стала решительная борьба с феодализмом. Борьба эта была тем успешней, чем теснее сплачивались ряды революционно настроенной буржуазии и народных масс.Результаты этой борьбы

Глава 2. Образ России на западном экране в эпоху идеологической конфронтации (1946-1991): от эпохи позднего сталинизма к эпохе «оттепели», от эпохи «разрядки» и «стагнации» до эпохи «перестройки».

Глава 2. Образ России на западном экране в эпоху идеологической конфронтации (1946-1991): от эпохи позднего сталинизма к эпохе «оттепели», от эпохи «разрядки» и «стагнации» до эпохи «перестройки». 2.1. Пять медийных мифов времен идеологической конфронтации Эпоха «холодной

Глава 5 Универсализм и эзотерика эпохи просвещения: масонский подтекст дворцово-парковых ансамблей Речи Посполитой

Глава 5 Универсализм и эзотерика эпохи просвещения: масонский подтекст дворцово-парковых ансамблей Речи Посполитой Просвещение и франкмасонство. – Вольные каменщики, архитектура и сады. – В кругу виленских масонов. – Верки Вавжинца Гуцевича глазами вольного

Екатерининская Москва – лицо эпохи Просвещения

Екатерининская Москва – лицо эпохи Просвещения Почаще ездите в Москву, а лучше – переселитесь туда насовсем! Дени Дидро – Екатерине II В истории императорского дома Романовых было лишь два монарха, удостоившихся титула Великий. Кроме Петра I, таковой потомки нарекли и