Глава 1 Просвещение как открытый тип культуры: casus polonicum

Глава 1

Просвещение как открытый тип культуры: casus polonicum

Между Просвещением и сарматизмом. – «Публичное пользование разумом». – Популярные виды и жанры искусства. – «Разумная беседа» и живое слово

Жан Пьер Норблен Польский шляхтич. Акварель

Эпоха Просвещения, наряду с такими ее фундаментальными чертами, как рационализм, сенсуализм, универсализм, исторический оптимизм, идеи естественной свободы, равенства, толерантность, в том числе религиозная терпимость, о чем прежде всего вспоминают, имея ее в виду, обладала признаками, которые реже привлекают внимание в историко-культурном плане. Как и те, они входили в ее существо, во многом определив ценностные ориентиры, тип моделируемой личности и реальный облик просвещенного человека, поэтику художественного творчества, его многостилевой характер, а также структуру, функции, институциональные основы культурной жизни.

Одной из таких принципиальных особенностей культуры Просвещения была экстравертность — обращенность вовне, настроенность на общение, контактность, коммуникативность, которые позволяет говорить о Просвещении как открытом типе культуры. Преобразились не только сами идеи, но и способы, которыми они проникали в общество, масштабы их распространения. Открытому типу культуры соответствовало изменившееся пространство ее бытия (c. 28–38), что было неразрывно связано с интенсивным развитием сети культурной коммуникации. Создание необходимых для нее институтов и структур позволило актуальным идеям дойти до своего адресата. Именно степень их реального воздействия на общество отличает Просвещение от предшествующих эпох[723]. Возникло общественное мнение как фактор общественного развития, появилась художественная критика (один из ее феноменов – «Салоны» Дидро), мода стала регулятором вкусов. Претерпел метаморфозы сам человек – субъект и адресат культурной деятельности.

В представлениях мыслителей XVIII в. разум, как и окружающий мир, утратили замкнутость. Беспредельность первого утверждалась возведением в главный принцип свободомыслия и рациональных методов познания, безграничность второго – путем научных исследований, а также практического освоения все новых пространств. Различного рода путешествия стали признаком Века философов, которые и сами покидали кабинеты, чтобы отправиться открывать новые земли и народы. Экстравертный характер Просвещения сказался на восприятии «чужих» культур – их начали видеть как «иные». Маршруты связали отдельные части Европы, многие из них вели в Польшу или через нее в Россию. Описания этих стран, оставленные многочисленными иностранными путешественниками, противоречивые в оценках, обстоятельно и многосторонне рассказывали о них европейскому читателю[724]. Polonica, Rossica стали важной составляющей творчества иностранных художников. Все это влекло изменение картины мира.

Идеи Просвещения, распространяясь в восточной части Европы, придавали культурам населявших ее народов общие черты, что влияло на характер культурных отношений, в том числе художественных[725]. Барокко стало первым стилем, перешедшим конфессиональные границы, особенно прочные на востоке Европы. Общность польской культуры с латинским ареалом установилась уже со Средневековья, она знала и романику, и готику, и Ренессанс. Со второй половины XVIII в. Просвещение как тип культуры все шире воздействовало на интеллектуальную жизнь Польши, как и всей Европы[726].

Между Просвещением и сарматизмом

Еще в XVII в. в Польше сложился сарматизм (называемый по имени воинственных кочевых степных племен). Как идейному течению, стилю жизни и типу менталитета ему был свойственен замкнутый тип отношения к внешнему миру. Рожденный шляхетским сословием и предназначенный для него, сарматизм культивировал представления об исключительности польского исторического и культурного пути. Однако это не стало единственным фактором, определявшим развитие польской культуры, и не привело к ее действительной изоляции. Барокко в Польше было яркой, насыщенной полифоничной эпохой. Обладая чертами глубокого своеобразия, она сохраняла, а в некоторых случаях расширяла контакты с западноевропейскими культурными процессами[727], связывала с ними культуру восточных земель Речи Посполитой, а через них и русскую культуру. В многонациональном пространстве Речи Посполитой, как видно на примере изменений самого сарматизма в украинской среде[728], также совершался культурный диалог. Не без участия сарматизма произошла ориентализация элементов польской культуры, внешним знаком которой стал польский национальный костюм[729].

Представления польской шляхты об исключительности ее положения как сарматского народа, культ шляхетской демократии привели к утверждению мнения о польской форме правления как наилучшей. В условиях кризиса польской государственности, развившегося на протяжении XVIII в., когда проведение реформ стало условием модернизации страны, просветители и «сарматы» оказались на разных позициях. Тем не менее реформы, встречавшие также внешнее сопротивление со стороны соседей, все же привели к возникновению различного рода административных учреждений, расширению аппарата управления, созданию системы дипломатической службы, развитию между народных контактов. В результате слияния двух противоположных идеологических потоков возник «просвещенный сарматизм». Его носителями выступили многие реформаторы, хотя предпочли бы быть только «просвещенными». Двойственность польской жизни проявлялась и во взглядах, и в быту. Французский посланник Л.Ф. де Сегюр локализовал ее географически. В 1784 г. он писал о Польше: «Искусства, остроумие, манеры, литература, прелесть общения соревнуются здесь с тем, что встретишь в Вене, Лондоне, Париже; но в провинции нравы поистине сарматские». Воспринимавшиеся европейцами в XVII в. как экзотика, теперь они стали в их глазах отрицательным свойством. Оценка Сегюра не была адекватной, «провинция» в Речи Посполитой не определялась географически, она была разной – там находились и дворы закоренелых сарматов, и Бялосток Я.К. Браницкого, Пулавы Чарторыских, Ланьцут И. Любомирской. В этих резиденциях также соединялись сарматские и европейские черты, в одних случаях по внутренней склонности, как в «подлясском Версале» Великого гетмана коронного Браницкого[730], в других – из политических соображений, как под конец века у Чарторыских в Пулавах. Кроме того, на фоне все возраставшей внешней угрозы идеализация прошлого служила почвой для обостренного развития патриотической идеи. Сарматизм постепенно приобретал ореол национальной традиции. Претерпев эту метаморфозу, он вошел в сознание романтиков.

«Публичное пользование разумом»

Гомер и Гораций в Польше. Гравюра С. Лангера по оригиналу Михаила Стаховича. 1816

Шляхтичем в Речи Посполитой являлся примерно каждый ее десятый житель. Связанный с медленно эволюционировавшим сельскохозяйственным производством, он был приучен к спокойному течению жизни, не склонен к переменам и в лучшем случае мечтал сохранить существующее положение вещей, но чаще хотел вернуть более благополучное прошлое. Отсюда пассеизм в его мышлении. Снижение материального уровня не вело к радикализации взглядов. Теряя под ногами почву (часто вместе с наследственной землей), шляхтич цеплялся за старые прерогативы, в том числе касающиеся избирательного права, которое, хотя бы на время сеймиков, позволяло ему ощутить себя вершителем чьих-то судеб и выразить себя как личность посредством liberum veto, произнеся «nie pozwalam!».

Честолюбивые замыслы шляхетская масса не одобряла, ограничиваясь узко понимаемыми сиюминутными интересами. Один из популярных в то время календарей советовал: «Работай умеренно, поменьше головой». Просветители критиковали то, что называли сарматской ленью, и высмеивали позицию тех, кто полагал, что «с меня хватит того, что я шляхтич» (Monitor. 1777. N 53). Комической фигурой стал темный провинциал, parafianin, которому противопоставлялись просвещенные варшавяне, участвующие в общественной деятельности. Отрицательным типом был domator, домосед. В отличие от таких людей, образованные поляки все чаще отправлялись в поездки по Европе, которые уже в XVI–XVII вв. они совершали с просветительными, как и иными, целями. В Италии Антон фон Марон запечатлел братьев Франтишка и Казимежа Жевуских на фоне римского ландшафта с его историческими памятниками, которые собирается зарисовывать один из них (Около 1772. Коллекция Ланцкороньских. Королевский замок в Варшаве; ил. с. 276).

Социализация индивида, включение более широкого круга лиц в общественную жизнь – процесс, в целом активно развивавшийся в Европе в эпоху Просвещения, свидетельство чего в Польше – списки лиц, подписавших в 1794 г. «Акт о присоединении к восстанию». В их числе многие представители интеллигенции. Согласно Вольтеру, «отшельник не является ни хорошим, ни плохим человеком – он для нас никто». В эпоху Просвещения происходила и социологизация общественной мысли, что позволило поставить проблемы, которые в существенных случаях стали исходными для социологии XIX в. как науки. В особенности это касается сочинений Руссо и Монтескьё[731].

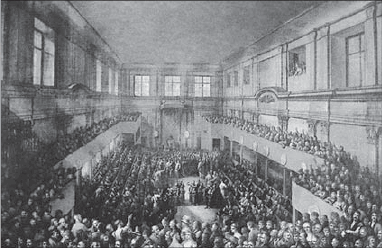

Казимеж Войняковский. Принятие Конституции 3 мая 1791 года. 1806

Отвергнув вслед за Локком теорию врожденных идей, просветители были одержимы желанием сформировать свободную личность. Поэтому человек как адресат культуры превратился в объект постоянного целенаправленного воздействия. Кант полагал смыслом своей эпохи «публичное пользование разумом, то есть такое, которое осуществляется […] перед всей читающей публикой» – именно так он сформулировал ответ на вопрос «Что такое Просвещение?»[732]. В Польше просветители адресовали новые идеи прежде всего шляхте. Станислав Сташиц, которого волновало, что горожане и крестьяне, лишенные политических прав, равнодушны к судьбе страны и не считают себя поляками, предназначил свои «Предостережения Польше» «рыцарскому сословию» с целью воспитывать законодателей, способных дать всем эти права.

Все это приобщало к открытой жизни все большее число людей, извлекая их из сельской тиши, заставляя проводить значительную часть своего существования «на публике», если воспользоваться выражением мемуариста Е. Китовича, чутко реагировавшего на окружающую действительность. Польские просветители актуализировали призыв Горация «Sapere аude». Сочинение Канта, где он повторен, еще не было написано (c. 371), послужив эпиграфом к одному из первых номеров журнала «Монитор», основанного по инициативе Станислава Августа для пропаганды просветительских идей (1765–1785). В соответствии с этим призывом журнал старался воспитывать граждан.

В польских условиях замедленный ход экономических изменений не давал достаточной возможности для модернизации национальной жизни и менталитета. Необходимым и более значимым катализатором процессов были обстоятельства, связанные с борьбой за суверенитет польского государства и против его разделов (1772, 1793, 1795). Этапными событиями стали Барская конфедерация (1768–1772), Четырехлетний Великий сейм, принявший первую польскую Конституцию (1791), и, в особенности, национально-освободительное восстание под предводительством Тадеуша Костюшко (1794).

В ходе и под воздействием этих событий консервативное и просветительское начало вступали в сложнейшие взаимодействия, порождая многообразные метаморфозы сознания. Взаимопроникая и отталкиваясь, обретая и что-то теряя от своих первоначальных свойств, возникавшие представления и идеи сплавлялись в умах отдельных поляков и в общественном сознании в целом, образуя особый социально-психологический и морально-этический комплекс, проецировавшийся в далекое будущее. С этим был связан нюанс – шляхетство, первоначально восходившее к этногенетическому сарматскому мифу[733], с XVI в. дававшееся королем и сеймом иностранцам, решением Сейма 1775 г. получило свою цену – 50 000 злотых (в 1789 г. снижена до 18 000)[734].

Мнения об этнической («сарматской») кастовости шляхты, как и другие генетические мифы, подверглись пересмотру, расширились представления о сфере приложения ее активности, в которую были включены реабилитированные торговля и ремесло – для элиты традиционно «неблагородные» занятия. Застывшее на месте сарматское время пошло вперед, раскрываясь в будущее благодаря стремлению к обновлению жизни, появлению веры в прогресс, а также развитию утопических идей. Было нарушено свойственное большинству шляхты стремление ограничиться интересами семьи, рода, ближайшего соседства, возникает озабоченность общей ситуацией страны. Осознание ее кризисного положения вытесняло мегаломанию, а понимание необходимости учиться у других народов помогало преодолевать ксенофобию, боязнь зарубежных влияний, открывая поле для диалога польской традиции с европейской культурой.

Благодаря «публичному пользованию разумом» в Европе начали меняться отношения культуры и общества. Происходило становление структуры европейской культурной жизни Нового времени, расширялся круг лиц, приобщавшихся к культуре в результате развития книжного и художественного рынка, появления первых музеев, все новых театров, возрастания роли внеперсональных источников финансирования творчества, что нарушало традиционную систему меценатства, взаимоотношений мастер-заказчик. В XVIII в. в Англии были узаконены авторские права художников (копирайт), что в России произошло в 1820-е гг. по инициативе А. Орловского. Необходимость в этом свидетельствовала о возраставшем интересе к искусству.

В Польше читательская и театральная аудитория складывается во второй половине XVIII в. Тогда же зарождаются формы жизни Нового времени[735], создаются библиотеки, публичный театр[736], новые учебные заведения (старые реформируются, как краковская и виленская Академии), выходит журнал «Монитор» (ил. с. 290), с 1773 г. действовала Комиссия национальной эдукации – первое в Европе «министерство образования», ставившее целью «создать нацию путем публичного просвещения».

Просветителям было важно не только широко, но и оперативно общаться со своим адресатом. Хотя французская «La Gazette», первая европейская газета, появилась еще в 1631 г., однако именно в эпоху Просвещения пресса, которую историк А.Л. Шлёцер назвал «божественной машиной культуры», стала общественной необходимостью. Во второй половине XVIII в. в Речи Посполитой выходило более пятидесяти периодических изданий, сформировались их различные жанры. В 1792 г. была основана первая ежедневна я газета (до этого состоятельные люди содержали в Варшаве своих личных корреспондентов).

Для обмирщенной культуры Нового времени, ориентированной не на вечность, а на сегодняшний день в посюстороннем мире, явилась надобность именно в новостях. Газеты были интересны не только тем, что их сообщали. Они, по замечанию Честертона, обо всем сообщали как о новости, а новизна была необходима, так как «производит в душе живейшее движение». Хотя многие календари – самые популярные издания ХVIII в. – продолжали вести счет годам от сотворения мира, более важным было уже не онтологическое время, а момент текущий.

Доменико Мерлини. Проект здания Академии наук в Варшаве

Критерием оценки все чаще оказывалась причастность моде как постоянно обновляющейся ценности, которая «заставляет видеть актуальное в форме абсолютной новизны»[737]. Мода стала механизмом, который обеспечивал возможность, независимо от индивидуальных духовно-интеллектуальных потенций, стать человеком своего времени.

«У нас [поляков], все используется и все изменяется по велению моды. Польский народ так склонен увлекаться модой, что послушен ей больше, чем закону», – писал Ф. Езерский, поместив в сатирическо-политическом словаре «Некоторые выражения, расположенные в алфавитном порядке», статьи «Мода» и «Новость». В моде как крайнем выражении модернизации жизни он видел противницу «устойчивости обычаев», которая «составляет черту национального характера»[738]. Его хотели сохранить, что предвещало романтизм. От погони за модой, часто осуждаемой с разных позиций, хотели защитить искусство. В.И. Баженов утверждал: «Как логика, физика и математика не подвержены моде, так и архитектура, ибо она подвержена основательным правилам, а не моде»[739]. Однако мода брала свое и в этой области.

Для просветителей служение публике – это гражданский долг. Автор – лицо общественное, как писал Л.С. Мерсье. Следование античному постулату – «просвещать, развлекая» – помогало донести до адресата морально-воспитательную программу. Желание участвовать научным, публицистическим, художественным творчеством в актуальных событиях руководило просветителями. Для них «идея искусства для искусства, если вообще они смогли бы ее понять, была бы чем-то несообразным и неморальным»[740].

Хотя в Польше основными покровителями искусства были знатные заказчики, особенно король, а с 1760-х гг. в поддержке культуры участвовало государство, без успеха у публики не могли существовать ни книжно-издательское дело, ни периодика, ни театр[741]. Она была дифференцирована, однако обладала моральной силой и финансовыми возможностями. Фр. Кс. Дмоховский констатировал: «Зритель нелегко кричит браво – / Заплатив за вход, он купил себе это право»[742]. Посетителя театра в Польше стали называть новым словом spectator (от фр. – spectateur), что особо отмечалось в «Мониторе» (1765. N 88).

Появление публичных театров изменило их отношения с публикой. То, что было невозможно в придворном театре с его церемониалом, стало обычным в публичном, включая выкрики, свист и т. п. Публика, это «чудовище Галерки и Партера. Толпа. Чернь. Клака», по словам А. Поупа, завоевывает огромные права («Августу. Подражание Горацию…» Пер. В. Топорова). В связи с этим Дидро призывал актеров: «Думайте о зрителе не больше, чем если бы он вообще не существовал… играйте так, точно занавес не поднимался»[743].

В свою очередь, зрители не всегда думали об актерах, превращая театральный зал в сцену светской жизни. Иностранный путешественник писал о варшавском театре: «Женщины приезжают сюда, право, только для того, чтобы продемонстрировать искусство, свое и своих модисток, исправлять и преобразовывать натуру. Они выбирают пункты, которые своим отдалением или приближением, углублением или выдвижением, светом или тенью позволяют показать себя, взволновать, пробудить интерес или любопытство, ослепить… восхитить»[744]. Сделать это было тем легче, что во время действия зрительный зал оставался освещенным.

Культура Просвещения предполагала активный диалог мастера и адресата, значение которого постоянно возрастало. Человек «одновременно и музыкант, и инструмент», – акцентировал Д. Дидро. Очевидно, что просветителям была нужна «образованная публика». По мнению А.К. Чарторыского, она оказывает «благотворное влияние на авторов». Однако им пришлось иметь дело не только с «образованной публикой», и она отнюдь не всегда оказывала благотворное влияние. Тем не менее, как полагал Гуго Коллонтай, один из столпов польского Просвещения, мнения граждан, «хотя не всегда справедливые и полезные», должны уважаться (актеров, позволивших себе выпады против шумящей публики, наказывали).

Строя свою эстетику и поэтику применительно к широкой публике, просветители хвалили художников за «мудрую сдержанность» в выборе сюжетов, ограничиваясь популярными, ибо широкая публика – это не «какой-нибудь книгочей»; нужно позволить ей «идти своим путем» и не портить ей удовольствия, затрудняя понимание. Поэт не должен «залетать за горизонт большей части своих читателей», – писал Лессинг[745]. Желание «иметь дело с широкой публикой» выражали и художники, а потому полагали, что «сюжет [картины] должен быть общеизвестным рассказом»[746].

Ориентация на публику во многом определяла подход к проблеме оригинальности творчества[747]. По словам Лессинга, «оригинальность и новизна сюжета не только не составляют главной задачи художника… но известный уже сюжет усиливает впечатление от произведения»[748]. Это и было важно просветителям. Даже само определение поэзии просветители давали, исходя из восприятия читателя: «Поэтическое искусство может быть определено как собрание правил подражания природе способом, который нравится тем, для которых создается это подражание», – писал Дидро в «Энциклопедии» в статье «Поэтика». Теоретики считали, что успех у публики – источник совершенствования творчества, он дает автору необходимую уверенность (Ж.Б. Дюбо).

Транспорт с раскопок Геркуланума. Гравюра Жана-Клода Ришара. 1781–1785

Хотя мастера XVIII в. многое заимствовали у предшествующей эпохи, однако об разно-эмоциональные средства, выработанные ею, казались им уже мало эффективными. Так, если барочное искусство не скрывало своих приемов – при помощи повышенной экспрессии, контрастов, динамики ритма, цвета, композиции оно открыто вовлекало зрителя в сферу своего воздействия, то теперь считалось иначе: «…чем более явны усилия… тронуть нас, тем менее мы тронуты… чем менее художник применяет средств, чтобы произвести впечатление, тем более он достоин его вызвать и тем охотнее поддается зритель впечатлению, которое стремились на него произвести»[749].

«Правдивость» и «изысканное выражение» – главные способы «приковать внимание» зрителя. В крайнем случае, «старайтесь быть занятным, если не можете быть правдивым», – советовал Ж.Б. Грёз одному из молодых художников[750]. Действительно, авторы XVIII в. стремились поддерживать интерес публики не только «верностью мысли» своих сочинений. Этому должны были служить и сознательно ими употребляемые «живость красок, богатство образов, прелесть разнообразия, искусство контрастов, неизменное изящество», – полагал тот же Грёз. «Нужно воодушевлять слушателя, нужно его вдохновлять», для этого в произведениях должно присутствовать «прекрасное разнообразие»[751].

В литературе, изобразительном искусстве распространяется «живописность». Естественные сады и их теоретики в этом отношении сыграли не последнюю роль. Желание «завоевать зрителя, радуя его глаз», сделало саму живопись более «живописной» – усилилось внимание к декоративному и видовому началу, повысилась роль цвета по сравнению с рисунком, утончилась колористическая нюансировка. Искусство училось откликаться на все более расширявшийся круг настроений, эмоций.

Одной из особенностей просветительской литературы была ее способность все четко выразить. Этому учила риторика. Если в XVII в. Балтазар Грассиан полагал необходимым задавать читателю «загадки», чтобы обострить его интерес, отточить ум, то теперь той же цели служила ясность изложения, что считается первым достоинством произведения. Отсюда забота о чистоте и совершенствовании родного языка, об уточнении понятий, о выработке научной терминологии.

Наиболее доступный способ изложения требовался от авторов, пишущих для прессы (Monitor. 1776. N 74). Польский литературный язык того времени снизил свой тон, освобождался от макаронизмов, распространенных благодаря широкому бытованию в Польше латыни, обогащался элементами разговорной речи, что облегчало контакт с более массовым читателем. Проза и поэзия заняли свое место в его воспитании: первая служила «более легкому разумению», вторая – «запоминанию» (Monitor. 1767. N 41).

Просветители любили заключать свои рассуждения моралью. Игнаций Красицкий, высказав очередную сентенцию, писал: «Мораль слетела с пера; очевидно, можно было бы обойтись без нее в данном описании; но поскольку так случилось… пусть так и останется»[752]. Отсюда повышенный интерес к дидактическому жанру басни. Не случайно Дмоховский, «польский Буало», в отличие от своего предшественника, посвятил ей особый фрагмент в сочинении «Искусство стихосложения».

Жан Пьер Норблен. Фронтиспис к «Мышеиде» Игнация Красицкого

Авторам представлялось важным сделать поучительные выводы – в их произведениях всегда был наказан порок и торжествовала добродетель, а счастливой развязкой иногда заканчивали даже переводы шекспировских трагедий. Кроме того, у польской публики вообще было «чувствительное сердце», как говорилось в одном из театральных сообщений, и, чтобы не слишком ее волновать, из переводных пьес порой изымались «страшные сцены». В теории перевода в целом постоянно проводилась мысль о необходимости приспосабливать текст к местным условиям.

Воздействию на читателя служили визуальные средства, наглядность представления текста. Станислав Конарский, один из реформаторов польской системы образования, заботился о шрифтовом решении книги: «Я распорядился, – писал он, – набрать книгу различными гарнитурами: одной – правила, чтобы их учить… наизусть, другой – объяснения, чтобы их старательно преподносили молодежи, третьей – примеры»[753]. Просветители многое делали и для распространения наглядных учебных пособий – их вводила в своих школах Комиссия национальной эдукации.

Популярные виды и жанры искусства

Ориентация на широкого адресата отразилась в иерархии искусств. На первом месте – театр как наиболее доступный для восприятия и связанная с ним драматургия. Обслуживать публику, обеспечивать ее контакт с автором, призван и новый тогда вид деятельности – театральная, литературная и художественная критика. Важную роль играли гравированные иллюстрированные издания, особенно архитектурные увражи, а также литература, посвященная путешествиям, удовлетворявшая интерес к разным странам и народам. XVIII век явился временем расцвета художественной иллюстрации. Ее непосредственно связывали с конкретными строчками текста, изображая описанную в них ситуацию (под иллюстрацией обычно ставили номер страницы, к которой она относится, и даже помещали соответствующую цитату). Издатели заботились и об удобстве чтения – книги выпускались в небольшом формате; характерна такая деталь – в конце каждой страницы печаталось слово, с которого начиналась следующая страница, что облегчало брошюровку книги и помогало сократить паузу при чтении вслух. Оно было широко распространено в быту того времени: «Дома, усевшись с соседями у камина, почитываем себе комедии и веселимся», – рассказывал один из героев пьесы Франтишка Богомольца «Комедиограф».

Распространилась репродукционная гравюра, популяризирующая произведения художников. В это время в Польше, как и в других странах, создаются ее многочисленные коллекции (Станислав Август, Станислав Костка Потоцкий), а их владельцы развлекают гостей показом собранных листов, о чем упоминается в мемуарах, описаниях Польши иностранцами. Самостоятельное значение получает рисунок, подобно гравюре предполагающий более близкое и непосредственное общение с ним зрителя.

Показательно частое обращение в литературе к диалогическим жанрам послания, письма, а также к приему прямого диалога, например, в «Сатирах» Красицкого, чем поляки владели еще в эпоху барокко благодаря риторике. Письма в моде и как литературный жанр, и как бытовая форма общения. Если у романтиков письмо станет исповедью души, личным документом, то для просветителя – это средство поучения, передачи информации, рассчитанное отнюдь не на интимное функционирование и восприятие. В эпистолярном жанре пишутся романы, статьи в журналах (так построено большинство из них в «Мониторе»), календарях, один из авторов которых так обращался к адресату: «Я написал тебе, ясновельможный пане, чтобы, прочитав [это письмо…], ты его не прятал, а незамедлительно (чего очень желаю), изволил бы обсудить с моими соотечественниками»[754]. Письма писали прозой, стихами, иногда соединяя то и другое, как Красицкий в серии писем 1788 г., адресованных родным и друзьям (частично публиковались еще при жизни поэта). Эпистолярную форму Руссо придал своему сочинению «Соображения об образе правления в Польше» (1770–1772), в котором постоянно использовал прием прямого обращения, однако не к конкретному лицу, как бывает в частных письмах, а к нации: «Удачи вам, храбрые поляки… вы любите свободу и вы достойны ее; вы защищаете ее от могущественного и коварного врага»[755]. Этой формой сочинения Руссо хотел вдохнуть в поляков жажду утвердить свою идентичность – она не может быть отторгнута, так как ее свидетельство – душа.

Первый номер «Монитора». 1772

Если научиться писать письма по образцу Руссо было трудно – он создал послание, в котором предвосхитил и разделы Польши, и пути развития польского национального самосознания, – то в других случаях могли помочь письмовники. Как составлять письма, инструктировал и «Монитор» (1766 N 74). Конарский включил примеры различного типа писем в «Школьный устав» (1755), положенный в основу просветительской реформы школ пиарского ордена. Франтишек Богомолец, среди сочинений которого был томик «Поэтических развлечений», полагал, что научить писать письма может, прежде всего, «сама натура». Возможно поэтому, в качестве авторов писем он отдавал предпочтение женщинам, обладавшим, по его словам, чувствительным сердцем (Monitor. 1768. N 94). В XVIII в. появляется новый предмет мебели – секретер, предназначенный для писания и хранения корреспонденции.

Ян Потоцкий. Зануда, рассуждающий о Геродоте. Рисунок

Широкое распространение сохраняют предисловия как форма обращения к читателю. Они предшествуют не только книгам, но и нотным изданиям. В романе «Приключения Миколая Досвядчиньского» Красицкий даже дал сатирическую классификацию приемов, к которым прибегают писатели в таких предисловиях, стремясь завоевать благосклонность публики. В это время преобладали обращения к безымянному читателю – покупателю книг, а не к музам или знатному покровителю, как ранее. Красицкий саркастично заметил, что мода на такого рода предисловия распространилась в связи с превращением писательского дела в ремесло и служит «литературной торговле». Однако предисловия являлись не только рекламой, они имели и дидактические цели, разъясняя замысел автора.

В пьесах того времени часто использовался прием обращения актеров со сцены к зрителю. На контакт с ним ориентирована и композиция живописных портретов – представленные на них люди, несмотря на свое высокое положение, охотно позировали, жестами привлекая внимание зрителя к различным атрибутам – усиленная жестикуляция была характерна и для актерской игры. Важны были позы не только рук, но и ног (ил. с. 276, 320, 399). Взоры портретируемых того времени обращены на зрителя. Показательно, что в эскизе коронационного портрета Станислава Августа М. Баччарелли первоначально увел взгляд короля в сторону, но в окончательном варианте обратил его к зрителю – такое решение художнику показалось более убедительным[756].

Жан Пьер Норблен. Станислав Август в кадетском корпусе. Середина 1770-х гг.

Стремлению воздействовать на зрителя отвечал полистилизм той эпохи. Он открывал возможность удовлетворить многообразные вкусы, впервые столь широко культивировавшиеся именно Просвещением. Как отмечал Д.С. Лихачев, каждый стиль, создавая некие повторяющиеся, общие для всех произведений искусства элементы, облегчает восприятие, делает форму произведений «незатруднительной»[757]. Это замечание в особенности справедливо по отношению к нормативным стилям, в которых «правила игры» открыто и четко запрограммированы посредством риторики, как в барокко, классицизме, что способствует контакту автора и адресата. Красицкий хотел обучить этим правилам всех: «Их знание необходимо не только сочинителям комедий, но и зрителям, читателям… чтобы они лучше могли судить о достоинствах и недостатках театральных пьес» (Monitor. 1766. N 63). Богуславский в 1790 г. так рекламировал перевод комедии Гольдони: «Исправленная в соответствии с правилами… она стала еще более занимательна также благодаря тому, что мы стремились выбросить все излишние буффонады»[758]. Занимательность в то время связывалась не только с веселыми шутками сommedia dell’arte, которые часто казались вульгарно-простонародными, но в большой мере и с узнаванием привычных персонажей, появлявшихся в нужное время и в нужном месте в соответствии с правилами классицизма. Польский зритель много общался в публичном театре с классицистической драматургией, а также усваивал ее основы в орденских школах. В результате в Польше классицизм оказался наиболее эффективен в реализации дидактической программы той эпохи.

«Разумная беседа» и живое слово

Авторы произведений разного жанра как бы все время ведут с читателем разговор, поучая его в непринужденной беседе. От лица рассказчика строится повествование в романах (Красицкий). Мысли излагаются в форме легкого, ненавязчивого разговора, которому присуща подвижность, изменчивость. Это свойственно и ученым трактатам (c. 366).

«Разумная беседа» приобретает для просветителей особую прелесть и значимость. «Беседа оживляет столкновение идей, выставляет их в новом свете, развивает драгоценный дар взаимопонимания и служит одним из самых больших наслаждений в жизни; этому занятию я охотнее всего предаюсь»[759], – писал Мерсье. По его же мнению, беседа – идеальная форма для проповеди.

В живописи распространились так называемые разговорные сцены (с. 337). Наиболее желанной фигурой в салонах того времени становится не рассказчик-солист (gaw?dziarz, по польской терминологии), как это было раньше, а тонкий собеседник, causeur; для удобства собеседников был изобретен специальный диванчик – козетка (фр. causette от causer – разговаривать, болтать). «В обществе нужно искать случая знакомства и возможности беседы с каждым», – учил своих воспитанников Конарский, пропагандируя тип общительного приветливого человека, а не задиристого сармата[760]. Именно в XVIII в. распространились визитные карточки, облегчавшие знакомства и контакты.

Роль произносимого слова в целом была велика в эпоху Просвещения. По сравнению с печатным оно казалось более выразительным (можно вспомнить о «разговорном стиле» сочинений де Линя; c. 260). Ф. Богомолец писал, что «никто из рассудительных людей, читая [пьесу], не требует от нее той внешней привлекательности, которой говорящая особа притягивает к себе слушателей»[761].

Для Польши с ее шляхетской демократией ораторское искусство уже в предшествующие столетия стало одной из форм национального самовыражения. Еще М.К. Сарбевский, блестящий поэт и проповедник, в первой половине XVII в. писал, что «поляк по натуре – оратор». В XVIII в. адресованное публике слово звучало не только в речах на сеймах, которые были «национальным занятием» поляков, но и в публичных дискуссиях на морально-философские темы, которые проводились в костелах и были часто приурочены к сеймикам, трибуналам.

Форму диспута эпоха Просвещения позаимствовала у риторики, которую Р. Барт назвал «социальной институцией». Хотя в своих комедиях просветители высмеивали ее правила, как в пьесе «Монитор» Богомольца, она еще верно им служила. Риторика выработала сумму принципов, позволяющих убеждать, воздействовать на аудиторию, направлять массовое мышление. Со времен Цицерона риторика – это, кроме всего прочего, и этическая позиция. Для Квинтилиана, на авторитет которого часто ссылались в XVIII в., хороший оратор – это хороший человек, а риторика – польза и добродетель. Такое мнение было близко полякам – они считали, что ясно говорить все равно, что правильно мыслить.

Произнесение текста было одним из необходимых элементов классицистической поэзии. Мандельштам в «Разговоре о Данте» назвал читателя музыкантом-исполнителем. Продолжая эту мысль, Р. Пшибыльский писал, что «задачей читателя является звуковое воссоздание партитуры стиха». И далее: «Для классиков чтение вслух было условием реализации стиха»[762]. Хотя, по мнению этого польского литературоведа (и не только его), поэты XVIII в. утратили ощущение мелоса слова, тем не менее традиция чтения стихов вслух широко жила в салонах XVIII в., практикуясь на «четверговых обедах» Станислава Августа, куда король приглашал лишь владеющих польским языком. Эта традиция свидетельствовала не только о потребности и культуре духовного общения, свойственных той эпохе, но и о восприимчивости к звучащему слову. Она проявилась также в речитативном начале, развитом в музыке того времени. Для Дмоховского плохой стих тот, который «режет ухо» – он портит мысль и все сочинение. Однако в целом считалось, что «принципы, максимы или заповеди в стихах и более поражают читателя, и легче запоминаются»[763].

Главное, чего старались избегать из опасения потерять аудиторию, – это скука. Для Вольтера уже безразлична иерархия жанров, все они хороши, кроме скучного. Ему вторил Красицкий: «В наш совершенно испорченный и развращенный век… непростительно лишь то, что нудно». Воздействию на зрителя способствовал и публицистический полемический дух сочинений просветителей. Помощью служила сатира, которая, по их мнению, могла «вылечить такие головы, которым бы не помогли серьезные политические проповеди – они бы только вызвали у них тоску, а может быть и усыпили»[764]. В эпоху Просвещения в польском искусстве появилась карикатура (с. 315). Идеальными просветителям представлялись те читатели и зрители, которые в отрицательных персонажах узнают не чужие, а «собственные недостатки и, обнаружив их, стараются исправиться» (Monitor. 1770. N 65).

Таким образом, обращенность культуры Просвещения вовне, ее открытый, экстравертный характер не только способствовали возникновению новых идей, но и обеспечили возможность их активного воздействия на личностное и общественное сознание, во многом определили содержание и направление этого воздействия, помогали преодолеть замкнутость мышления в социально-политическом, пространственно-временном и национальном аспектах. Все это было связано также с изменением бытия культуры, ее коммуникативных форм, что меняло и облик эпохи в целом.

Францишек Езерский, сравнивая Просвещение с Ренессансом, писал: «Тот век имел больше людей действительно ученых, зато наш имеет меньше глупых. Удивленный разум, наблюдая множество перемен, происходящих в делах религии, в политике, обычаях, правлении, занятый обдумыванием все новых предметов, приобрел расторопность в суждениях, смелость в высказывании мнений, не заботясь о том, приняты ли они»[765]. Эти слова говорят об открытости эпохи Просвещения к метаморфозам и об одном из главных завоеваний того времени: оно научило поляков активно и смело мыслить, укрепило их гражданское сознание, подготовив к предстоявшей им долгой борьбе за независимость страны. Благодаря этому Просвещение выполнило свои обязанности перед польской историей.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

открытый финал и закадровый комментарий в «оттепельном» кинематографе

открытый финал и закадровый комментарий в «оттепельном» кинематографе «Реальность» конфликта, положенного в основу сюжета «оттепельных» фильмов, повлекла за собой размывание жанра изнутри: если в комедиях «большого стиля» конфликт («мнимый» конфликт) исчерпывается и

Глава 116 Моисей Мендельсон (1729–1786). Просвещение / Гаскала

Глава 116 Моисей Мендельсон (1729–1786). Просвещение / Гаскала Хотя самый известный немецкий еврей XVIII в. — Моисей Мендельсон — был верующим иудеем, четверо из его шести детей перешли в христианство: один из них, Авраам, даже заявил, что покойный отец не осудил бы этого. Ученые

Просвещение

Просвещение Будучи высокообразованным человеком, Борис Годунов думал о гражданском образовании и намеревался открыть школы и университеты, чтобы молодые россияне учились европейским языкам и наукам. В 1600 г. он послал в Германию немца Иоанна Крамера, поручив ему найти

9. Просвещение, наука и литература античной культуры

9. Просвещение, наука и литература античной культуры Воспитание свободнорожденных граждан в Древней Греции имело целью подготовку рабовладельцев, умеющих держать в повиновении рабов и защищать свое государство от внешних врагов. В зависимости от условий развития

33. Немецкое Просвещение

33. Немецкое Просвещение Сложное положение, в котором находилась Германия, ее раздробленность и экономическая нестабильность наложили свой характерный национальный отпечаток на немецкое Просвещение.Среди немецких философов-просветителей стоит выделить Иммануила

Глава пятая. Нестяжатели, просвещение, раскол.

Глава пятая. Нестяжатели, просвещение, раскол. Следующие два века, на мой взгляд, были для русской церкви последним шансом для избрания или отвержения свободы религиозной мысли. Многие искренние христиане ещё надеялись вернуть церковь в русло веры евангельской. История 16