Африка

Колебания мирового климата конца плейстоцена — голоцена оказали важное воздействие на ландшафт и гидрографический режим большей части Африки. Как и в других районах мира, в последний ледниковый период здесь наблюдалась температура, на 5–8° более низкая, чем сейчас [1059, с. 44, 45]. Затем наступило длительное потепление, изредка прерывавшееся временными холодными интервалами. Начиная с конца плейстоцена Африка пережила несколько гумидных фаз, в течение которых осадки были более обильны, а уровень воды в реках и озерах — выше современного. В эти периоды площади, занимаемые пустынями, сокращались до минимума. Хуже всего известна ранняя гумидная фаза. В Верхнем Египте и в Нубии она датируется концом верхнего палеолита, когда климат был несколько холоднее и влажнее, чем сейчас [469, с. 182, 183; 1010, с. 245]. В последующем наблюдались две или три влажные фазы, разделенные сухими промежутками. Точная датировка этих фаз и сведение их локальных проявлений в единую непротиворечивую картину представляет большие сложности, так как соответствующие работы еще только начинаются. Поэтому выводы разных специалистов, пытавшихся нарисовать общую картину, пока что несколько разнятся между собой. Так, К. Бутцер отмечает три влажных периода в голоцене и датирует их 9250 (8250) или 10 700 (9700)—7400 (6400) гГ. до н. э., 6000–2650 (5100–2200) гГ. до н. э. и 1800—480 (1600—500) гГ. до н. э. [468, с. 581–585]. Дж. Саттон пишет о двух фазах: X — начало VII (IX — начало VI) тысячелетия до н. э. и середина V — середина III (IV–III) тысячелетия до н. э. [962, с. 527–529]. Е. фон Циндерен Бэккер также выделяет две фазы: 9500–4600 (8500–4000) гГ. до н. э. и 3640–1140 (3000–1000) гГ. до н. э., разделенные, по его мнению, более холодным и сухим промежутком [1059, с. 47, 48]. Судя по результатам изучения озерных отложений Восточной Африки, две ранние влажные фазы охватывали периоды 11 000—9500 (10 000—8500) гГ. до н. э. и 9000–7000 (8000–6000) гГ. до н. э. [470, с. 1069–1076]. Причины разногласий между исследователями заключаются, по-видимому, во-первых, в недостаточной разработанности методов абсолютного датирования, а во-вторых, в разнообразии локальных природных условий в Африке, которое оставляло свой отпечаток на общей картине, вследствие чего общемировые климатические изменения по-разному отражались в различных районах континента. Как бы то ни было, большинство специалистов сейчас сходится в том, что в интересующий нас период в Северной Африке и Сахаре наблюдалась влажная фаза в конце плейстоцена и две влажные фазы в раннем и среднем голоцене, причем последняя из этих фаз имела более умеренный характер, чем первые. Наличие полноводных рек и озер, связывавших удаленные друг от друга районы, значительно облегчало контакты между людьми и приводило к формированию культурного единства на обширных территориях. В этом, по справедливому мнению Дж. Саттона, заключалось важное значение влажных периодов голоцена для населения Сахары [962, с. 529].

Таким образом, в известные промежутки времени многие ныне пустынные области представляли собой цветущие оазисы, где первобытная культура могла успешно развиваться. Означает ли. это, что тогда здесь обитали предки культурных пшениц и ячменя и домашних коз и овец, которые послужили основой формирования местного производящего хозяйства, как иногда предполагают [145, с. 142, 149–151]? Недавние исследования в Нубии и Египте действительно позволили обнаружить остатки дикой пшеницы и, возможно, ячменя в комплексах, (мсиированных 13000—11 500 (12000—10500) гГ. до н. э. [1013, с. 270–274], и остатки дикого ячменя в раннем неолите в конце VIII — второй половине V (конце VII — начале IV) тысячелетия до н. э. [1014, с. 224]. Следовательно, природные предпосылки для перехода к земледелию в этих районах имелись. Некоторые египтологи считают, что домашние породы коз и овец также возникли в Африке — и произошли от местных вымерших видов или по крайней мере что гривистая порода древнеегипетских овец могла возникнуть в условиях доместикации африканских гривистых баранов [145, с. 151; 184, с. 78]. Однако бесспорных останков диких без-оаровых коз или муфлонов в Африке до сих пор обнаружить не удалось. Единственными видами, входящими в подсемейство овец и коз, в Северной Африке издавна были гривистые бараны и каменные козы, причем из них лишь гривистые бараны хорошо представлены в остеологических коллекциях с первобытных памятников. Еще в довоенный период зоологи указывали на невозможность доместикации гривистых баранов и на неправомерность идентификации с ними некоторых изображений овец в древнем Египте [36, с. 168–194]. Изучение кариотипов этих животных позволило окончательно исключить их из числа предков домашних овец [641, с. 176].

Конечно, Северная Африка и Сахара, в особенности во влажные фазы, обладали целым набором местных съедобных растений, которые использовали древние египтяне и которые до сих пор служат пищей некоторым народам (список растений см. [679, с. 485–487; 492, с. 64–70; 290, с. 54, 55]). Кроме того, в древности здесь в больших количествах водились туры, ослы и другие животные, причем, как полагают специалисты, многие из них были приручены, по крайней мере в древнем Египте исторического периода, а возможно, и раньше (см., например, [31, с. 392–408]). Однако до сих пор остается неясным, сложился ли земледельческо-скотоводческий комплекс в Африке самостоятельно, или же на его становление повлияли импульсы, исходившие из Азии.

Интересная картина была обнаружена на Ниле при изучении верхнепалеолитических комплексов 13 000—10 000 (12 000—9000) гГ. до н. э. в Верхнем Египте и Нубии. Выяснилось, что в этот период здесь обитали многочисленные коллективы охотников, рыболовов и собирателей, различавшиеся по характеру материальной культуры и хозяйственной ориентации. Некоторые из них представляли крупные оседлые общины, главной сферой деятельности которых было рыболовство и/или собирательство диких хлебных злаков. На нескольких особенно крупных поселениях в районе Иены собирательство растений составляло основу существования, а роль рыболовства была необычайно мала [1012, с. 145–153; 1013, с. 276–282]. Мысль о том, что жители Верхнего Египта в позднем палеолите занимались собирательством съедобных растений, не нова. Об этом говорили находки терочников, известные со времен открытия себильской культуры. Можно ли видеть в подобных находках свидетельства древнейшего земледелия, возникшего на Ниле на местной основе, как считают некоторые специалисты? (см., например, [469, с. 188; 664, с. 124–129]).

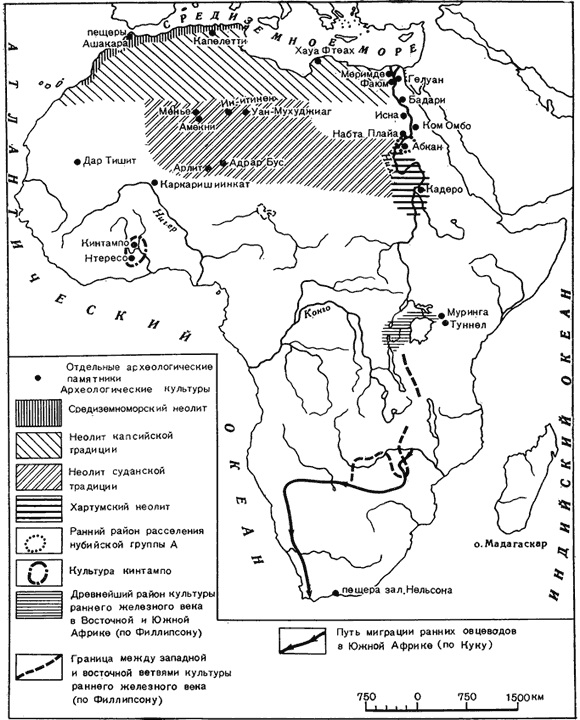

Археологические культуры и памятники неолита и раннего железного века Африки:

1 — средиземноморский неолит; 2 — неолит капсийской традиции; 3 — неолит суданской традиции; 4 — хартумский неолит; 5 — ранний район расселения нубийской группы А; 6 — культура кинтампо; 7 — древнейший район расселения культуры раннего железного века Восточной и Южной Африки (по Филлипсону); 8 — граница между западной и восточной ветвями культуры раннего железного века (по Филлипсону); 9 — путь миграции ранних овцеводов в Южной Африке (по Куку)

Последние исследования показывают, что процесс становления производящего хозяйства в Нильской долине шел весьма сложным и извилистым путем. В этой связи стоит сослаться на весьма поучительный пример с Ф. Уэндорфом, который, воодушевившись нубийскими находками, перенес свои исследования в Верхний Египет, ожидая найти там поселки древнейших местных культиваторов. Однако его ожидания долго не оправдывались. Выяснилось, что усложненное собирательство верхнепалеолитического населения Египта, равно как и Нубии, далеко не сразу и не везде переросло в земледелие. Специально изучавшие этот вопрос ученые считают, что последующее потепление создало неблагоприятную обстановку для диких хлебных злаков. Поэтому в раннем и среднем голоцене в прилегающих к среднему течению Нила районах площадь многих поселков резко сократилась, протоземледельческий инвентарь (терочники и жатвенные ножи) постепенно исчез, а рыболовство надолго стало основным источником питания [1012, с. 153, 159–161; 1013, с. 283, 284]. Впрочем, в период раннеголоценовой гумидной фазы в некоторых оазисах Ливийской пустыни снова временно возникло хозяйство с упором на усложненное собирательство диких растений [664, c. 124–129; 923, c. 141–147]. Именно здесь многолетние целенаправленные поиски древнейших следов земледелия, проводившиеся Ф. Уэндорфом и его коллегами, наконец-то увенчались успехом. Ученым удалось обнаружить серию поселков ранней фазы неолита суданской традиции (ранний хартумский неолит), датированных концом VIII — второй половиной V (концом VII — началом IV) тысячелетия до н. э. и расположенных в оазисе Харга и во впадине Набта Плайа в ныне пустынных районах. Раскопки одного из них в районе Набта Плайа дали массу растительных остатков, в том числе здесь были зафиксированы дикая и культурная разновидности ячменя [1014, с. 224, 228, 232].

Таким образом, уже с конца верхнего палеолита в Северо-Восточной Африке обитало относительно развитое население, которое умело манипулировало своими хозяйственными возможностями и чутко реагировало на изменения природной обстановки, ориентируя хозяйство в соответствии с требованиями максимально эффективного использования окружающих ресурсов. Как справедливо указывает Дж. Кларк [494, с. 71, 72], эта практика, несомненно, подготовила почву для возникновения производящего хозяйства, переход к которому в свете находок в Набта Плайа можно с большой долей вероятности связывать с деятельностью местного ранненеолитического населения. Более сложным представляется вопрос об истоках местного cкотоводства. Дж. Кларк предположил, что уже собиратели Северной Африки начали приручать животных [492, с. 62, 63]. Судя по остеологическим данным, с конца верхнего палеолита население Верхнего Египта и Нубии охотилось прежде всего на тура, коровью антилопу (бубала) и газель, несколько меньше — на ослов и гиппопотамов и много реже — на гривистых баранов и других животных [596, c. 97; 486, с. 259–261]. Казалось бы, при этом имелись возможности для приручения некоторых животных, однако сейчас трудно судить, были ли они полностью реализованы. На протяжении раннего и среднего голоцена роль охоты в хозяйстве падала, а роль рыболовства, как отмечалось, наоборот, возрастала. К середине VI (началу V) тысячелетия до н. э. многие районы Верхнего Египта и Нубии были населены рыболовами, которые занимались также в некоторой степени охотой и — собирательством, но домашних животных не имели [1011, с. 1168; 837, с. 6—17]. Только на ранненеолитических поселениях оазиса Харга и впадины Набта Плайа Ф. Уэндорфу и его коллегам удалось вроде бы обнаружить немногочисленные кости, принадлежавшие, по предварительным данным, домашним козам и овцам и, возможно, крупному рогатому скоту [1014, с. 224, 228, 232]. Однако при малой разработанности методики определения костей в Северной Африке следует воздержаться от преждевременных выводов до полной публикации материалов с подробным обоснованием сделанных заключений. Если они подтвердятся, можно будет говорить о культурном импульсе, исходившем из Палестины периода докерамического неолита В или раннего керамического неолита, откуда только и могли сюда попасть домашние козы и овцы.

Несмотря на то что древнейшие неолитические поселки (Меримде, Фаюм, Бадари и др.) были открыты в Египте еще в 20—30-е годы, вопрос об их происхождении до сих пор остается открытым (последние сводки по этому вопросу см. [407; 972; 416, с. 463–484; 490, с. 187–194; 727]). Все они в большей или меньшей степени были связаны с земледельческо-скотоводческим населением, в той или иной мере оседлым в зависимости от окружающей природной обстановки. Их обычно датируют второй половиной VI–V (второй половиной V — началом IV) тысячелетием до н. э. [528, с. 279; 475, с. 89–97], причем, по справедливому мнению некоторых специалистов, эти поселки не являются древнейшими. Их предшественники, видимо, скрываются под толщей нильского аллювия. Неолитические поселки Египта не дали такой прочной глинобитной архитектуры, как переднеазиатские. Однако ясные свидетельства развитого земледелия (ямы-хранилища с остатками эммера и ячменя, земледельческие орудия) и рыболовства заставляют говорить об оседлом образе жизни их насельников. Менее изучен вопрос о скотоводстве, так как в довоенный перйод здесь не только не пытались выявить наличие доместикационных признаков у потенциально домашних животных, но и сами виды животных определялись часто довольно неточно [897, с. 124, 125, 133 135]. В свете данных критического анализа материалов старых раскопок, проведенного Ч. Ридом, выяснилось, что наиболее ранние из надежных остеологических свидетельств доместикации относятся к довольно позднему времени. Древнейшие домашние свиньи были зафиксированы у бадарийцев, а козы и овцы — только у населения IV тысячелетия до н. э. [897, с. 133, 135; 898, с. 33]. Мало кто из египтологов всерьез полагался на эти факты, значительно-искажавшие реальную картину, искусственно омолаживая процесс возникновения скотоводства в Египте. Только недавно, с оживлением исследований в области первобытной истории Египта, появилась надежная основа для установления процессов, сопровождавших становление производящего хозяйства. Обработка материалов из Фаюма середины V (начала IV) тысячелетия до н. э. показала наличие там домашних овец и крупного рогатого скота [639, с. 198], а приведенные выше результаты раскопок в оазисах Ливийской пустыни позволяют предполагать и более раннее появление домашних животных в Египте.

До недавнего времени процесс возникновения производящего хозяйства в Египте представлялся в виде заимствования переднеазиатского комплекса местными рыболовами и собирателями. В свете новейших находок постановка вопроса в такой форме кажется уже неправомерной. Теперь ясно, что не все афро-азиатские параллели следует объяснять культурными контактами. Так, дикий ячмень рос в Северо-Восточной Африке, где, по-видимому, и сложился самостоятельный очаг его культивации. Вот почему импульсы, исходившие из Азии, не привели к коренной перестройке местной хозяйственной системы, а материальная культура неолита Египта имела — традиционно африканский облик — факт, давно подмеченный специалистами [355, с. 89–91; 415, II, с. 140; 490, с. 191, 192].

Это, конечно, не означает, что вопрос о древних афро-азиатских контактах стал неактуален. Контакты эти, несомненно, имели место и прослеживаются по меньшей мере с мезолита. О них говорят материалы, обнаруженные на многочисленных мезолитических стоянках внутренних районов Синая [514, с. 505]. На развеянных стоянках под Хелуаном еще в 20-е годы были встречены разновременные натуфийские орудия [886, с. 35–42]. О контактах более поздних периодов известно меньше, возможно из-за ухудшения природной обстановки на Синае. Все же там найдено несколько памятников докер амического неолита. О связях в период позднего (керамического) неолита Палестины середины VI — конца V (V — первой половины IV) тысячелетия до н. э. свидетельствуют находки некоторых палестинских форм орудий в Фаюме Айв Меримде. В Южной Палестане сейчас известны поздненеолитические поселки, с которых открывается беспрепятственный путь в Египет [807, с. 57]. Как ни малочисленны эти данные, они недвусмысленно свидетельствуют о контактах, издавна связывавших Египет и Переднюю Азию. Сопутствовавший им обмен информацией, несомненно, сыграл не последнюю роль в сложении земледельческо-скотоводческого комплекса в обоих регионах.

Переход к производящему хозяйству в долине Нила произошел не позднее второй половины VI (первой половины V) тысячелетия до н. э., когда различные группы земледельцев и скотоводов уже обитали на обширной территории от Дельты до Верхнего Египта. В некоторых областях, как, например, в Фа-юмском оазисе, неолитический комплекс появился внезапно в развитом виде, сменив к середине V (концу V) тысячелетия до н. э. местных рыболовов с их совершенно иными традициями [1012, с. 161].

Изученность неолита Северной Африки оставляет желать лучшего. Лишь в самое последнее время его удалось расчленить на несколько отдельных культур, взаимоотношения между которыми до конца еще не ясны [473, с. 22–25; 406, с. 221, 222; 680, с. 87 и сл.; 771; 472, с. 221–260]. В Южной и Центральной Сахаре от Нила до Мавритании ученые обычно выделяют область неолита суданской традиции, во внутренних районах Северной Африки и кое-где на побережье, а также в некоторых районах Северной Сахары — неолит капсийской традиции, на побережье Северо-Западной Африки — средиземноморский неолит. Некоторые специалисты полагают, что следует ввести еше более дробное деление. Датировка и хозяйственная характеристика этих комплексов широко дискутируются и пока что не могут быть определены сколько-нибудь однозначно. Поэтому нельзя разделить оптимизм тех исследователей, которые уверенно говорят о самостоятельном переходе местного населения к земледелию или скотоводству одновременно с переднеазиатским [471; 528, с. 271–291] (более трезвый подход см. [491, с. 621; 679, с. 484, 485]). Критический анализ имеющихся данных заставляет отнестись к этой возможности более сдержанно.

Несмотря на то что памятники неолита капсийской традиции вошли в научный обиход довольно давно, их изученность остается далеко не полной. Это касается прежде всего таких важнейших проблем, как абсолютная датировка и характеристика хозяйства, До недавнего времени неолит капсийской традиции датировался последней четвертью VI — серединой III (серединой V–III) тысячелетия до н. э. [909, с. 553–574; 472, с. 309; 528, с. 288], однако в последние годы были получены новые даты, возводящие его начало к VII (VI) тысячелетию до н. э. [680, с. 114; 882, с. 174]. По-видимому, на ранних этапах памятники неолита капсийской традиции сосуществовали с памятниками верхнего капсйя. Вместе с. тем, заключение о том, что первые в целом сформировались на базе вторых, остается в силе и сейчас. Поэтому особый интерес представляет сравнение хозяйства населения верхнего капсия и носителей неолита капсийской традиции. Оно показывает, что основа хозяйства с переходом к неолиту мало изменилась. И в эпипалеолите и в неолите люди жили главным образом собирательством растительной пищи, изредка устраивая крупные сезонные охоты; роль рыболовства была крайне незначительной [909, с. 571–572; 808, с. 316–318; 923, с 141–147]. Богатые фаунистические коллекции из пещеры Хауа Ьтеах (Киренаика) и со стоянки Дра-мта-эль-ма-эль-абу-ад (Южный Алжир) говорят о высокоспециализированной охоте капсийцев. В первом случае главную добычу охотников составляли гривистые бараны, что, кстати, вообще характерно для пещер Северной Африки [785, c. 18, табл. II, 2], а во втором — коровьи антилопы (бубалы) [808, c. 299–318]. Пораженный большим количеством костей антилоп в Южном Алжире [66,9 %], Ж. Морель предположил, что этих животных могли содержать за изгородью [808, с. 315], но это, конечно, явное преувеличение.

Более или менее надежные данные о появлении домашних коз и овец в неолите капсийской традиции происходят из двух пещер: Хауа Фтеах (Киренаика) и Капелетти (Магриб). К сожалению, характер данных не позволяет точно установить место домашних животных в хозяйстве аборигенов и время их появления. Этот вопрос заслуживает более подробного обсуждения, так как полученная картина вообще типична для современного состояния остеологических определений в Северной Африке и Сахаре. Как уже указывалось, единственным диким представителем породы овец в Северной Африке является гривистый баран. Поэтому само по себе появление здесь других пород овец и коз свидетельствует о проникновении домашних животных.

К сожалению, точная идентификация весьма схожих костей домашних коз и овец и гривистых баранов представляет собой сложную задачу. Во всяком случае, Э. Хиггсу, определявшему кости из Хауа Фтеах, полностью справиться с ней не удалось. Наличие домашних животных ему пришлось устанавливать чисто статистическим путем [654, с. 165–171; 785, с. 313–317]. В результате удельный вес домашних животных в хозяйстве неолитических обитателей пещеры остался неизвестным. Неясна и дата их появления. В одной из своих работ Э. Хиггс сообщает, что уменьшение размеров костей фиксируется уже в слое либико-капсия, где обнаружены две относительно мелкие метаподии, и делает заключение о проникновении домашних животных в период между 7450 и 5400 (6450 и 4800) гГ. до н. э. [654, с. 166, 169]. Но из другой его работы следует, что лишь в позднем неолите найден один фрагмент рога, несомненно принадлежавший козе, тогда как некоторые фрагменты метаподий в неолитических слоях, возможно, принадлежали овце [785, с. 18]. Таким образом, сообщаемые Э. Хиггсом данные представляются недостаточными для датирования процесса проникновения домашних животных к носителям неолита капсийской традиции. Неясным остается и источник культурного влияния. Теоретически его следует искать либо в Нижнем Египте, либо на островах Средиземного моря, где в VII — первой половине V (VI–V) тысячелетия до н. э. уже возникло скотоводство [785, с. 313].

Еще менее информативны данные из пещеры Капелетти, которые пока что остаются неопубликованными. Вначале общий облик культуры неолита, начавшегося здесь в середине V (на рубеже V–IV) тысячелетия до н. э., был воспринят исследователями как яркое свидетельство продолжения местных эпипа-леолитичееких традиций [909, с. 555–564]. Однако впоследствии обработка костного материала выявила будто бы огромное преобладание останков домашних коз и овец (до 90 %) [494, с. 73]. Приведенные выше данные из пещеры Хауа Фтеах заставляют воздержаться от чересчур поспешных выводов до полной публикации остеологической коллекции из Капелетти. Если заключение о наличии домашних животных подтвердится, шансы сторонников решения об островном пути миграции производящего хозяйства необычайно возрастут.

Ж. Кан попытался обосновать идею о скотоводстве в неолите капсийской традиции находками изображений барана с солярным диском на голове в горах Атласа. Он датировал их ранним неолитом, когда, по его мнению, здесь и появилось овцеводство. Его главный аргумент заключается в там, что вид изображенного барана (Ovis longipes) неизвестен в диком состоянии в Сахаре и мог быть приведен сюда только человеком [472, с. 327–336]. Как сейчас установлено, само по себе изображение диска на голове не свидетельствует о домашнем состоянии животного, а рисунки баранов с дисками на голове не характерны для скотоводческого периода [677, с. 195, 206], что было бы странно, если бы они действительно имели отношение к скотоводческой культуре. Видовая идентификация изображений требует дополнительного анализа, так как останки названного Ж. Каном вида полностью отсутствуют в остеологических коллекциях с первобытных памятников. Поэтому представляется более правомерным отождествление изображенного животного с диким бараном, как это делает А. Лот [757, с. 109].

Область средиземноморского неолита включает памятники с различной хозяйственной ориентацией, датированные в пределах 5350–1300 (4730–1142) гГ. до н. э. О некоторых из них сложилось мнение, что они принадлежали скотоводам, разводившим овец и свиней (например, пещеры Ашакара в Северном Марокко). К сожалению, характер данных, способных пролить свет на динамику хозяйственной жизни неолитического населения Северного Марокко, остается неудовлетворительным. Во-первых, полученные костные материалы происходят из смешанных или нерасчлененных слоев пещер [599, с. 14–17, 20]. Во-вторых, мнения зоологов по вопросу об идентификации костей диаметрально расходятся [599, с. 88–92; 472, с. 275]. В-третьих, не исключена возможность, что кости овец принадлежали одичавшим особям [599, с. 131]. Поэтому сейчас наиболее вероятным кажется предположение о проникновении скотоводства или отдельных домашних животных в Северное Марокко начиная с середины III (конца III) тысячелетия до н. э., когда отмечались оживленные контакты местного поздненеолитического населения с носителями культур энеолита и бронзового века Иберии.

Таково современное состояние наших знаний о хозяйственной картине неолитической Северной Африки. Ясно, что оно еще не позволяет говорить о сколько-нибудь заметной роли производящего хозяйства, следы которого на большинстве памятников полностью отсутствуют. Изложенные соображения заставляют пока что воздержаться от отождествления носителей неолита капсийской традиции с историческими скотоводами Ливии, с которыми, как это хорошо известно египтологам, египтяне вели войны по меньшей мере с первой половины III тысячелетия до н. э. [1031, с. 439].

Неолит суданской традиции представляет собой единую хозяйственно-культурную область, образовавшуюся в Центральной и Южной Сахаре во влажный период, когда природная обстановка обусловила развитие оседлого рыболовства [490, с. 171, 172; 962, с. 527–539]. Лучше всего он изучен в Нубии и в Судане, где в середине VI — середине IV (V–IV) тысячелетия до н. э. обитали различные группы рыболовов, которые в несколько меньшей степени занимались также охотой и собирательством [405; 837]. Вместе с тем, как показали упоминавшиеся выше исследования в районе Набта Плайа, некоторые из этих групп весьма рано перешли к земледелию. Есть бесспорные свидетельства того, что многие из восточных поселков неолита суданской традиции развивались в тесной связи с Египтом, где одновременно с ними жили земледельцы и скотоводы. Поэтому неудивительно, что сюда спорадически проникали домашние животные (козы и овцы), редкие останки которых найдены в хартумском неолите [405, с. 15, 16] и на одной из поздних стоянок группы абкан [837, с. 16]. Они попадали сюда путем обмена или грабежа и вряд ли свидетельствуют о сложении скотоводческого хозяйства. Иную картину дает так называемая нубийская группа А, сформировавшаяся на местной основе под сильным египетским влиянием и относящаяся к середине V — середине IV (IV) тысячелетиям до н. э. [837, с. 17–29; 973, с. 31–35]. Это были земледельцы, выращивавшие эммер, ячмень и бобовые. Кроме того, уже с конца V (второй половины IV) тысячелетия до н. э. они разводили крупный и мелкий рогатый скот и, возможно, начали одомашнивать ослов [973, с. 35]. В первой половине IV (второй половине IV) тысячелетия до н. э. поселки ранних земледельцев и скотоводов распространились на юг до Хартума* как показали недавние раскопки в Кадеро [726, с. 159–172].

Менее изучен вопрос о хозяйстве более западных областей, неолитическая культура которых родственна восточносуданской и уходит корнями в VII (VI) тысячелетие до н. э., а возможно, и в VIII (VII) тысячелетие до н. э., когда где-то в Судане или в районе оз. Чад у оседлых рыболовов, охотников и собирателей впервые появилась характерная керамика со штампованным волнистым орнаментом [473, с. 22–25; 837, с. 12; 962, с. 529–533]. Однако само по себе появление керамики отнюдь не свидетельствует о возникновении земледелия, как иногда полагают [471, с. 204]. Вообще вопрос о времени и обстоятельствах появления земледелия в Сахаре является остродискуссионным. Еще недавно некоторые специалисты возводили его древность едва ли не к началу неолита, указывая на наличие оседлости, керамики, специфического орудийного комплекса (терочники, зернотерки, жатвенные ножи и т. д.) и некоторые палеоботанические находки. Однако, кай показал детальный критический анализ, древнейшие надежные сведения о земледелии в Сахаре происходят только из Дар Тишитта третьей четверти II (конца II) тысячелетия до н. э. [930, с. 11З]. Что же касается «земледельческого» инвентаря и «земледельческих» сцен в искусстве Сахары, то сейчас появилась тенденция трактовать их как показатели собирательской активности, и не более того [494, с. 77, 78; 757, с. 85, 86, 228].

По-видимому, и утверждение об очень раннем возникновении земледелия в Сахаре, и утверждение о его позднем возникновении равным образом неверны. Конечно, орудийный комплекс и сцены жатвы не обязательно могут быть связаны с земледелием. Однако отсутствие палеоботанических указаний на земледелие в Сахаре во второй половине IV–III (III) тысячелетии до н. э., а возможно и во второй половине V — начале IV (IV) тысячелетия до н. э., объясняется, видимо, не столько его действительным отсутствием, сколько зачаточным состоянием соответствующих исследований, на что совершенно справедливо сетует А. Юго [680, с. 130; 172]. Ненамного лучше обстоит дело и с остеологическими определениями, В сводной работе, посвященной возникновению скотоводства в Северной Африке и Сахаре, Дж. Кларк смог назвать лишь шесть памятников в Центральной и Южной Сахаре, а также соседних южных районах, где были найдены кости домашних животных. Это Уан Мухуджиаг (4600 [4002] Г. до н. э.), Адрар Бу (4470 [3810] Г. до и. э.), Арлит (3770 [3200] Г. до н. э.), Менье (4100 [3450] Г. до н. э.), Каркаришинкат (2400–1570 [2000–1360] гГ. дон. э.) и Дар Тишитт (1700,[1500] Г. до н. э.). На всех этих памятниках, по его словам, были обнаружены кости крупного рогатого скота, а в Тишитте— и коз [494, с. 75]. Роль указанных находок для характеристики хозяйства носителей неолита суданской традиции заслуживает специального рассмотрения.

В Уан Мухуджиаг в Ахаггаре остеологические материалы дали будто бы много останков быков, а также коз/овец [811, с. 225]. Однако недоумение вызывает тот факт, что все животные здесь, кроме «немногочисленных антилоп», были определены исключительно как домашний крупный рогатый скот, козы и овцы. Это удивляло и самого руководителя работ Ф. Мори [809, с. 238, 239]. Скорее всего этот факт следует объяснять неудовлетворительностью определений фауны. В публикации не приводится ни статистика, ни критерии определения видов животных и степени их доместикации, а вид «коз/овец» остается неустановленным. В число последних могли благополучно входить гривистые бараны, на которых до сих пор охотятся туареги Ахаггара [831, с. 157]. Что же касается костей быков, то лишь один экземпляр, датированный 4600 ± 120 (4002) Г. дон. э., может быть отнесен к домашней особи [811, с. 225].

Адрар Бу является наиболее интересным памятником культуры Тенере (6360–2950 [5360–2400] гГ. до н. э.), одна из отличительных особенностей которой заключается в наличии массы терочников и зернотерок. Судя по остеологическим данным, в раннем неолите местное население жило охотой, собирательством и рыболовством и в огромных количествах питалось мясом гиппопотамов [680, с. 179–196; 493, с. 456]. В середине V (IV) тысячелетия до н. э. начался поздний неолит Тенере, культура несколько видоизменилась. К этому-то периоду и относится находка полного скелета домашнего быка, датированного 4470 (3810) Г. до н. э. [493, с. 457]. По предварительным сообщениям, здесь, возможно, имелся и мелкий рогатый скот [882, с. 182].

Недавно начатые исследования в Арлите позволили обнаружить несколько поселений и могильник, сходные по культуре с Адрар Бу [882, с. 182]. С поселений имеется единственная дата — 2570 (2130) год до н. э., а могильник датируется 4340–3400 (3600–2800) гГ. до н. э. [757, с. 164, 218]. Среди костей предварительно удалось установить образцы, принадлежавшие двум породам крупного рогатого скота, карликовым козам и овцам [757, с. 164, 165; 494, с. 83].

В Менье никаких костей домашних животных установлено не было [678, с. 149].

При раскопках в Ин-Итинен (Таюсили) в слое, датированном второй половиной IV (первой половины III) тысячелетия до н. э., был найден целый череп козы [757, с. 99, 100].

Поселки Каркаришинкат были обнаружены в Мали. Они исследовались пока что лишь предварительно с помощью небольших шурфов. Поэтому выводы об их населении и его образе жизни также имеют лишь самый предварительный характер. Люди здесь жили более или менее оседло и занимались охотой, рыболовством и собирательством. По-видимому, они знали и скотоводство, анализ которого крайне затруднен малоудовлетворительными остеологическими определениями. Подавляющее большинство костей принадлежало быкам, однако ни их видовая принадлежность, ни степень доместикации установлены не были. В стаде имелись и козы, но их кости не удалось отделить от костей газелей. Вопрос о земледелии вопреки его отрицательному решению автором раскопок А. Смитом следует пока оставить открытым [940, с. 33–54].

В Южной Мавритании поселки Дар Тишитт возникли в конце III (начале II) тысячелетия до н. э. К 1700 (1500) Г. до н. э. их обитатели уже, бесспорно, были скотоводами и пасли крупный рогатый скот и коз [816, с. 191].

Как ни скудны приведенные выше материалы, они недвусмысленно свидетельствуют о двух обстоятельствах, чрезвычайно важных для характеристики хозяйства неолитических обитателей Сахары. Во-первых, уже во второй половине V (IV) тысячелетия до н. э. или несколько раньше здесь возникло скотоводство. Во-вторых, в стадах помимо крупного рогатого скота имелся и мелкий рогатый скот. Значение этих фактов для уяснения картины становления производящего хозяйства весьма велико, тем более что они наконец-то позволяют оценить место сахарского наскального искусства как источника для изучения первобытного хозяйства.

Древние гравировки и росписи, в большом количестве встречающиеся в ныне пустынных районах, издавна использовались различными специалистами для изучения динамики развития сахарского общества, причем главным образом анализировалась его хозяйственная основа. Как ни странно, критическое рассмотрение степени информативности изучаемых сюжетов, которое, казалось бы, должно было предшествовать подобного рода работе, никем из исследователей проведено не было. Поэтому недостаточно критический подход к интерпретации наскальных изображений уже давно породил мнение о существовании в неолите скотоводов-кочевников, разводивших крупный рогатый скот. Этот вывод настолько укоренился в науке, что зачастую воспринимается как надежно установленный факт, не вызывающий никаких сомнений. В действительности, как известно, памятники первобытного искусства требуют особых критериев оценки, и, уж во всяком случае, при их использовании для реконструкции различных явлений первобытной жизни следует проявлять максимальную осторожность. Ведь явления реальной действительности отражались в первобытном искусстве не прямо, а через призму специфических представлений древних людей, которые при оценке этих явлений пользовались совершенно иными критериями, чем изучающие их специалисты. Помимо общих логических аргументов в пользу этого заключения можно привести массу фактов, накопленных современной этнографией, которые свидетельствуют о несовпадении или неполном совпадении картины хозяйственной жизни народа, полученной непосредственным наблюдением с применением новейшей методики исследования, и той, которая выявляется путем опроса населения.

Все это необходимо, учитывать при анализе сюжетов древнего искусства. Против мнения о кочевниках-коровопасах в неолите говорит целый ряд наблюдений. Во-первых, кроме коров на изображениях «скотоводческого периода» имеются козы и овцы, что мало кем из исследователей учитывается. Великолепные панно с изображениями крупных стад, состоящих не только из крупного рогатого скота, но в не меньшей степени из коз и овец, опубликованы А. Лотом. Представляется существенным, что они относятся не только к поздним, но и к ранним фазам «скотоводческого» периода [757, с. 250, рис. 44, с. 153, 154, рис. 55; 472, с. 260; 680, с. 270]. Во-вторых, крупный рогатый скот, как показывают этнографические данные (прежде всего африканские), с давних пор имел важное культовое и престижное значение, что не позволяет понимать многочисленность его изображений как указание на его ведущую роль в хозяйстве. По тем же соображениям превалирование скотоводческих сцен нельзя интерпретировать как свидетельство отсутствия земледелия, так как вообще земледельческий быт находит в искусстве иное отражение, чем скотоводство. В сахарском искусстве известны сцены жатвы. Одно время А. Лот считал их доказательством земледелия, однако позже изменил свое мнение, поскольку они в той же степени могут свидетельствовать и о собирательстве. По-видимому, окончательный ответ на вопрос о древности земледелия в Сахаре сможет дать только археология. Наконец, следует отметить, что датировка рассматриваемых сюжетов до сих пор дискутируется. Ф. Мори, пытавшийся возвести начало скотоводческого периода к VII (VI) тысячелетию до н. э., основываясь на единичной радиокарбонной дате, кажется, отказался от этого под влиянием критики со стороны А. Лота [811, с. 241; 809; 756; 810]. Последнему в 60—70-х годах удалось получить целую серию дат, хорошо укладывающуюся в пределах второй половины V–III (IV–II) тысячелетий до д., э. [757, с. 67, 68, 99, 100, 155]. Поэтому в настоящее время нет оснований датировать начало «скотоводческого периода» ранее середины V (IV) тысячелетия до н. э.

Не лучше обстоит дело и с антропологическим материалом. Изучение искусства «скотоводческого периода» показывает доминирование протосредиземноморского расового типа при почти полном отсутствии негроидного [202, с. 47, 124–127; 811, с. 56]. Вместе с тем антропологические данные позволяют увязывать неолит суданской традиции именно с негроидами [471, с. 202; 676, с. 100, 101]. Означает ли это, что искусство «скотоводческого периода» принадлежит полностью прото средиземноморцам? Мнения ученых на этот счет коренным образом расходятся [471, с. 202; 676, с. 100, 101]. Окончательно установлено лишь то, что протосредиземноморцы и негроиды жили бок о бок в Северной Африке еще в эпипалеолите, когда ни земледелия, ни скотоводства здесь не было [108, с. 395, 396]. Поэтому было бы неверным утверждать, что производящее хозяйство было привнесено сюда в ходе большой миграции переднеазиатского населения. Противопоставление северных скотоводов-средиземноморцев южным негроидам, земледельцам и рыболовам, которое порой и ныне встречается в литературе [591, с. 166–168; 472, с. 259], не имеет серьезных оснований, так как и скотоводы Нубии второй половины V–IV (IV) тысячелетия до н. э., и скотоводы Арлита второй половины V — первой половины III (IV–III) тысячелетия до н. э., как выяснилось, были в основной своей массе негроидами [550, с. 586; 757, с. 221].

Приведенный критический обзор показывает, что окончательное выяснение вопроса о генезисе неолитического хозяйства в Сахаре является делом будущего. Вместе с тем уже сейчас можно наметить некоторые пути его решения. Собственно говоря, в литературе уже выкристаллизовались две гипотезы, наиболее последовательно с учетом новейших данных отраженные в работах Т. Хейса и Дж. Кларка. Первый считает, что сахарское население перешло к скотоводству самостоятельно, одомашнив местного тура [639, с. 193–201], тогда как второй допускает проникновение первых домашних животных извне (из Европы или из Египта), которое наряду с последующей доместикацией местных животных привело к сложению скотоводческого уклада [494, с. 78]. Т. Хейс основывается главным образом на данных остеологии, по которым сахарские и египетские скотоводы выпасали будто бы разные породы крупного рогатого скота: в Фаю-ме встречен длиннорогий скот, а в Уан Мухуджиаг и Адрар Бу — короткорогий. Но на двух последних памятниках видовое определение удалось сделать только для двух образцов (!), что ни в коей мере не исключает элемент случайности. Действительно, на росписях «скотоводческого периода» встречался равным образом и длиннорогий и короткорогий скот [811, рис. 105; 757, с. 149]. Недавно достоверность их идентификации была подтверждена остеологическими исследованиями в Арлите, где удалось зафиксировать оба вида [757, с. 224]. Более того, по заключению Г. Эпштейна, короткорогий скот произошел от домашнего длиннорогого [563, I, с. 307–326].

Все это, конечно, не исключает вероятности одомашнивания местного африканского тура, которое, вне всякого сомнения, осуществлялось скотоводами Сахары. Вместе с тем в пользу решающей роли внешнего импульса в сложении сахарского скотоводства свидетельствует наличие здесь с самого раннего периода коз и овец, которые не могли быть одомашнены в Сахаре. Надо ли связывать этот импульс непосредственна с египетским влиянием? В свете последних исследований, не подтверждающих распространенное одно время мнение об интенсивных прямых контактах Египта и Сахары в додинастический период, это направление поисков становится все менее перспективным. Напротив, с развитием археологических исследований в Нубии вырисовывается все более важная ее роль как центра формирования чисто африканских систем производящего хозяйства. Проникновение производящего хозяйства из Египта в Нубию не привело к сколько-нибудь заметной смене населения; оно как бы наслоилось на местный субстрат, традиции которого во многом определяли развитие здешней культуры и впоследствии. Именно в Нубии и, возможно, в Верхнем Египте на этой синтетической основе могла совершиться доместикация африканских растений. Некоторые намеки на это уже имеются. При исследовании бадарийских памятников в Верхнем Египте наряду с ячменем и эммером часто встречались и остатки проса [640, с. 552–554]. Гипотеза некоторых специалистов о ранней доместикации сорго в Нубии [494, с. 82, 83; 973, с. 30, 31] как будто бы подтверждается раскопками в Кадеро, где на стенках глиняных сосудов были обнаружены отпечатки сорго и реже — проса [726, с. 166]. Что же касается данных о контактах древних нубийцев с западными соседями, то их более чем достаточно. Ведь неолитические общества Нубии в целом входили в массив неолита суданской традиции, состоявший из родственного населения с едиными в своей основе традициями материальной культуры и быта, различавшимися лишь в деталях. Значение нубийского центра подтверждается и некоторыми лингвистическими данными. Как сообщает Ч. Ригли, во многих суданских и восточноафриканских языках термин «крупный рогатый скот» происходит от нубийской формы «ти» [1043, с. 69].

Распространение производящего хозяйства из Сахары в южные саванны и в лесную зону началось во второй половине IV— первой половине III (III) тысячелетия до н. э. Оно особенно усилилось п первой половине III (второй половине III) тысячелетия до н. э., когда происходило несколько волн миграций, хорошо зафиксированных археологически [558]. С этими процессами и было связано появление таких поселков, как Дар Тишитт и Каркаришинкат, расположенных в северной части саванны. В конце первой половины II (начале второй половины II) тысячелетия до н. э. пришлая земледельческо-скотоводческая культура кинтампо внезапно сменила культуру местных охотников и собирателей в южной части саванны в Гане. Пришельцы привели с собой карликовую козу и мелкий вид крупного рогатого скота [580, с. 211–220]. В середине I тысячелетия до н. э. крупный рогатый скот, козы и овцы выпасались также населением Северного Камеруна. Следовательно, в конце первой половины II — первой половине I тысячелетия до н. э. крупный рогатый скот заходил в зону современного распространения мухи цеце. По предположению Дж. Кларка, в этот период и были выведены такие его породы, как ндама и западноафриканская короткорогая [494, с. 87, 88].

Распространение производящего хозяйства к югу и юго-востоку от Нубии началось примерно с начала II тысячелетия до н. э. Особенностью этого процесса было то, что он происходил в период, когда основные материальные предпосылки кочевого скотоводства уже сформировались и в Северной Африке обитали отдельные группы подвижных скотоводов, о чем пойдет речь ниже (в гл. IV). Некоторые из этих групп, возможно, принимали участие в распространении производящего хозяйства в Восточной Африке, где поэтому относительно рано мог сформироваться культурно-хозяйственный тип, основанный главным образом на скотоводстве. Скотоводство и земледелие проникали в Эфиопию несколькими волнами на протяжении II тысячелетия до н. э. В Эфиопии процесс доместикации местных видов растений, несомненно, продолжился, и именно здесь сформировался один из специфически африканских типов земледелия, который и попал в дальнейшем в Восточную Африку. Археологические раскопки последних лет позволили обнаружить в Кении и Северной Танзании поселения и могильники скотоводов и, возможно, земледельцев, которые мигрировали сюда из Южной Эфиопии не позднее начала I тысячелетия до н. э. Они привели с собой длиннорогий и безгорбый крупный рогатый скот, овец и, возможно, коз [961, с. 144; 961а, с. 35–38, 80, 81; 927, с. 489–494; 905, с. 363–365; 948, с. 179; 688, с. 410]. Наиболее древние поселки южноафриканского раннего, железного века возникли к северу и западу от оз. Виктория во второй половине I тысячелетия до н. э. [873, с. 66].

Именно с продвижением на юг населения раннего железного века и следует связывать проникновение отдельных элементов производящего хозяйства к местным охотникам и собирателям Южной Африки. Изучение этого процесса дает ключ к решению вопроса о становлении скотоводческого хозяйства у готтентотов. Судя по археологическим данным, ко времени формирования культур раннего железного века Южную Африку, включая Замбию и Зимбабве, населяли охотники и собиратели, оставившие памятники типа Уилсон и Смитфилд. Население раннего железного века, вступавшее в контакты с аборигенами, двигалось на юг двумя путями. Более ранний путь (первая половина I тысячелетия н. э.) вел на юг через территорию Малави, Восточную Замбию, Зимбабве и Трансвааль, причем мигранты сначала имели только коз или овец; коровы появились у них много позже. Второй путь пролегал через Центральную Замбию. По нему начиная с V в. н. э. двинулось население, знакомое уже и с мелким и с крупным рогатым скотом [873, с. 66–68; 847, с. 30, 31]. Недавние раскопки в Северо-Восточном Трансваале позволили выявить новую культуру раннего железного века, носители которой в первой половине I тысячелетия н. э. выращивали просо [714, с. 19–22].

Под влиянием пришельцев культура контактировавших с ними охотников и собирателей начала видоизменяться; на их стоянках (постепенно стали появляться керамика, бусы, металлические изделия и кости домашних животных. Наиболее ранние свидетельства этих контактов происходят из Зимбабве и с западного и южного побережья ЮАР. Существенным представляется тот факт, что на памятниках аборигенного населения побережья ЮАР с рубежа новой эры фиксируются древнейшие здесь останки овец [948, с. 180; 770, с. 171, 172; 494, с. 95; 919, с. 367, 368]. Крупный рогатый скот появился у аборигенов мыса Кейп много позже, не ранее конца I тысячелетия н. э. [948, с. 180].

Все же влияние земледельцев и скотоводов в I тысячелетии н. э. было еще невёлико, так как большая часть местного населения Южной Африки продолжала традиционный образ жизни. Ситуация стала меняться начиная с первой половины II тысячелетия н. э., когда количество поселков культур железного века значительно возросло, а многие охотничье-собирательские коллективы были оттеснены на менее благоприятные для жизни территории, причем часть из них была поглощена пришельцами, часть подверглась сильной аккультурации и лишь немногие группы сохранили прежнюю культуру и продолжали жить исключительно охотой и собирательством [919, с. 372].

Возможна ли в настоящее время какая-либо этническая интерпретация описанных процессов? К сожалению, задача эта и сейчас представляет известные трудности, так как проблема этнической принадлежности археологических культур является крайне дискуссионной, а лингвистические данные еще только начинают изучаться. Все же, судя по антропологическим данным, и бушмены, и готтентоты генетически связаны с автохтонным южноафриканским населением позднего каменного века [847, с. 23, 24; 653, с. 98—111]. Вместе с тем удлиненные пропорции физического типа позволяют сближать готтентотов и с восточноафриканскими народами, в том числе с восточными банту [653, с. 62, 63, 111]. Казалось бы, в совокупности с данными о том, что носителями культур раннего железного века в Южной Африке, как считают многие специалисты, были банту [873], эти факты позволяют считать культуру банту тем источником, которому готтентоты обязаны скотоводческим хозяйством. Однако все обстоит гораздо сложнее. Дело в том, что при всей неясности вопроса о наличии овёц у древних банту козы, безусловно, входили в их ранний земледельческо-скотоводческий комплекс [517, с. 18; 19]. Овцы, даже если они и были у банту в древний период, относились к волосатой тонкохвостой породе, которая дожила до недавнего времени [563, II, с. 156]. Напротив, в традиционном скотоводческом хозяйстве готтентотов имелись Исключительно жирнохвостые овцы, которые много позже именно от них попали к банту. Зато козы появились у готтентотов не ранее XIX в. [563, II, с, 150–159]. Эти сведения полностью совпадают с археологическими данными, по которым древнейшие овцы, распространившиеся в Южной Африке до мыса Кейп, были жирнохвостыми, факт, хорошо документированный произведениями древнего наскального искусства [504, с. 268, 269; 1027, с. 437; 847, с. 30].

Более того, анализ наскальных изображений позволил установить и путь распространения овцеводства, и в известной степени физический облик пастухов. Методом картографирования изображений было выяснено, что этот путь проходил по Зимбабве сначала на юг, а потом резко на запад и, пересекая Ботсвану, вел далее в Намибию, где снова поворачивал на юг и вдоль атлантического побережья достигал южной оконечности Африки. Повсюду он пролегал по хорошим пастбищным угодьям, фигуры пастухов часто отличались выраженной стеато-пигией, которая в Африке характерна исключительно для койсанцев (встречались, правда, и изображения без нее) [504, с. 263–283; 1027, с. 437]. Таким образом, можно считать установленным, что предки скотоводов-готтентотов заимствовали первых овец в северо-восточных районах Южной Африки.

Сложнее решить вопрос об источнике заимствования. Лингвистические исследования Ч. Эрета позволяют предполагать небантускую основу древней овцеводческой терминологии банту. По мнению этого исследователя, термин «овца» впервые попал в Южную Африку благодаря носителям центральносуданских языков [552, с. 217–220], которые проникли сюда за несколько веков до банту, приведя с собой кроме овец и крупный рогатый скот. Они занимались также земледелием и, возможно, металлургией. Именно им койсанцы, по мнению Ч. Эрета, обязаны всей древнейшей терминологией, связанной с производящим хозяйством [553, с. 13–25]. Реконструкции, сделанные Ч. Эретом. были встречены в науке довольно настороженно [517, с. 18, 19;. 873, с. 72–74], так как не все его выводы хорошо согласуются с археологическими, этнографическими и даже отчасти лингвистическими фактами. Так, если идея заимствования жирнохвостых овец у добантуского населения раннего железного века может быть принята [847, с. 37], то иначе обстоит дело с крупным рогатым скотом, попавшим к готтентотам, судя по различного рода археологическим источникам, много позже, чем овцы. Традиционный крупный рогатый скот готтентотов принадлежал к зебувидной породе, близкой к породе санга, которая появилась в северо-восточных районах Южной Африки примерно во второй половине I тысячелетия н. э., а к протоготтентотам проникла на рубеже I–II тысячелетий н. э. [847, с. 31; 1028, с. 45]. В этот период койсанцы граничили исключительно с банту, и ни о каких контактах с центральносуданцами не могло быть и речи. Таким образом, окончательно решить вопрос об источ нике (или источниках) становления скотоводческого хозяйства у готтентотов и изучить механизмы этого процесса современный уровень наших знаний пока что не позволяет.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК