Модернизм и массовая поэзия

Модернизм и массовая поэзия

Эта тема до сих пор почти не привлекала внимания исследователей. Кажется, лишь М. Л. Гаспаров бегло наметил ее общие контуры: «Модернизм никоим образом не исчерпывает русскую поэзию начала века. Стихи модернистов количественно составляли ничтожно малую часть, экзотический уголок тогдашней нашей словесности. Массовая печать заполнялась массовой поэзией, целиком производившейся по гражданским образцам 1870-х годов и лирическим образцам 1880-х годов. Модернисты намеренно поддерживали этот выигрышный для них контраст, они не только боролись за читателя, но и отгораживались от читателя (настолько, насколько позволяла необходимость все же окупать свои издания)»[10].

Попробуем детализировать и кое в чем скорректировать гаспаровскую характеристику, но сперва сверхкратко поясним, кого в этой работе мы будем называть массовыми (не элитарными) поэтами: как раз всех тех авторов, от которых модернисты «отгораживались», то есть тех, кто не печатался в модернистских изданиях и не участвовал в модернистских литературных объединениях.

Указание Гаспарова на главные гражданские и лирические образцы для массовой поэзии начала ХХ века анализом нашего материала подтверждается на сто процентов: самым ощутимым на авторов 1913 года было ожидаемое воздействие Надсона и чуть менее ожидаемое – Фета.

Разговор о надсоновском влиянии на массовую гражданскую поэзию начала 1910-х годов здесь ограничим перечислением авторов, посвящавших Надсону стихотворения или бравших из него эпиграфы: Н. Васильковская (эпиграф к стихотворению); Н. И. Грамматчикова (стихотворение «На мотив Надсона»); А. В. Жуковский (эпиграф к стихотворению); Анатолий Иоссель (стихотворение «На мотивы из Надсона»); Иван Коробов (стихотворение «Памяти С. Я. Надсона); Т. А. Н – я (эпиграфы к стихотворениям); Л. Ростова (стихотворение «Надсону»).

Имя Фета встречается в поэтических книгах 1913 года реже – только четыре раза: трижды в заглавиях стихотворений: М. Вакар «К детской головке (подражание Фету)»; Геон «Отчего (Подражание Фету)»; Эспер Ухтомский («На смерть Фета»), а кроме того – в эпиграфах к стихотворениям Симеона Маслюка.

Однако реминисценций и интонационных заимствований из Фета полны и те лирические миниатюры наших поэтов о природе, в которых прямые апелляции к его имени отсутствуют. Примерами пусть послужат два почти комических случая – рабское подражание зачину фетовского стихотворения «Чудная картина…» и варьирование финала фетовского стихотворения «Шепот, робкое дыханье…»:

Грустная картина,

Как ты мне родна!

Снежная равнина

Без конца видна…

(Леон Днепрович «Белый путь»)

Чайки, парус, тина и опять песок,

Та же паутина, тот же и дымок.

И куда хватает человека глаз: –

Изумруда блики и топаз, топаз!..

(Владимир Гущик «На взморье»)

Лирический шедевр Фета «Шепот, робкое дыханье…» послужил также контрастной основой для политической пародии, включенной в «Книгу настроений» В. Терновского:

Шорох, пьяное дыханье,

Трели кулака,

Безнадежное стенанье,

Взоры паука…[11]

и т. д.

Хотя осмеянный современниками Фет к 1913 году уже прочно вошел в пантеон русских классиков, его прямые поэтические наследники, модернисты, по-прежнему часто подвергались остракизму. В этом отношении ситуация в сравнении с 1890–1900-ми годами переменилась мало. Насмешки сыпались и на модернизм в целом, и на конкретных модернистов.

Иногда пародисты и эпиграмматисты проявляли своего рода деликатность, не называя имен тех элитарных поэтов, в которых метили их стрелы. Так поступил, например, П. Голощапов, чье юмористическое четверостишие было обращено к Валерию Брюсову как автору многократно пародировавшейся строки «Всходит месяц обнаженный при лазоревой луне»:

Коль будет у тебя воочью

Такой оптический обман,

Что две луны увидишь ночью, –

Ну, значит, ты, мой милый, пьян.

Порою высмеивались некие достаточно условные и тоже никого конкретно не задевавшие «измы», как в «повести в стихах» приятеля некоторых из акмеистов Алексея Липецкого «Надя Данкова»:

Цветы и Гамсун, и наряды,

Толстой, и сельские обряды,

И «измы» разные смешно

Сливались в целое одно…

А также вполне обобщенные «декаденты», как, например, в «Веселом райке дедушки Пахома»:

…картины пишут разные, хорошие и безобразные, а самые модные декадентские и хреноводные. Декадентская картина тем хороша, что не поймешь в ней ни шиша… А это современной публике и нравится, а художник тем и славится. Важнее шагает, длинные волосы отпускает и усердней за галстук заливает…

Или в стихотворении Жана Санаржана «В стиле нуво»:

Ты мой слух декадентский ласкаешь, –

От восторга я влез на забор –

Ты поела, ты звонко икаешь,

Будишь эхо далекое гор…

Или у И. М. Радецкого в стихотворении «Невский»:

Наблюдаю, изучаю –

Вижу много лиц…

Много тощих декадентов, –

Городских «интеллигентов» –

И «лихих девиц»…

Впрочем, эпитетом «тощая», согласно мемуарной заметке Анны Ахматовой, врач-гигиенист и поэт-дилетант Иван Маркович Радецкий воспользовался, обличая в январе 1913 года ее и ее сотоварищей: «Бородатый старик Радецкий, выступая против нас, акмеистов… с невероятным азартом кричал: “Эти Адамы и эта тощая Ева!”»[12] Означает ли это, что и в только что процитированном стихотворении Радецкий наскакивал в первую очередь именно на акмеистов? Так или иначе, но еще один из его опусов изобилует грубыми нападками на прямо названного по имени уже в заглавии поэта и прозаика из поколения старших символистов:

Конек мой – «Хам» во имя Бога…

Пред мной широкая дорога:

Стремлюсь я радостно вперед –

Туда, где молится народ…

Хочу молиться там и я. Но ах, –

С конька свалился я во прах: –

Мой «Хам» проклятый заскакал

И в степь на волю ускакал.

(«Страшный “Хам” (Посвящается Мережковскому)»)

Прямо перечисленные символисты обвинялись и в ядовитом стихотворении В. Терновского «Наши дни», вошедшем в его «Книгу настроений»:

Промчался век богатырей, –

Пошли Бальмонты, Сологубы –

Стихов красивых душегубы

И воспеватели страстей…

Легко заметить, что основными объектами для насмешек и инвектив массовых поэтов старшего и среднего поколений продолжали оставаться главным образом символисты. Чт? такое футуризм и акмеизм, большинство из них просто еще не успели толком понять и прочувствовать. Однако более молодые со страстью обличали футуристов и (гораздо реже) – акмеистов.

К примеру, Н. Евсеев в стихотворении «Два памятника (Из Новочеркасских мотивов). По поводу постановки памятника Я. П. Бакланову» иронически стилизовал монолог прекраснодушных провинциалов, обращенный к условному скульптору-реалисту XIX столетия:

Мы дети прогресса…

Дней прошлых завеса

Тебя отделяет от нас…

Иди к футуристам,

Примкни хоть к кубистам –

Тебя просветим мы сейчас.

А Я. Коробов с А. Семеновским издали во Владимире-на-Клязьме книгу стихотворных пародий «Сребролунный орнамент», на титульной странице которой красовалось: «Автору “Громокипящего Кубка” благоговейно посвящаем». Адресата этого втайне глумливого посвящения пародировал Коробов:

Белый фартук. Шарф, гребенка,

На щеках бутоны роз.

– Няня, няня, у ребенка

Оплаточьте сопленос…

(«Веснодень»)

Он же насмешливо перепевал двух левых акмеистов – Владимира Нарбута и Михаила Зенкевича:

Багряносиний рядотуш

И жирногноестный прилавок…

И целый сонм скотинодуш

Укорно зрится с пялопалок.

(«Мясоготовня»)[13]

При этом жанровое определение «пародия» в подзаголовке к книге Коробова и Семеновского отсутствовало: сметливому читателю предлагалось догадаться обо всем самому[14].

Но, по крайней мере, в одном встретившемся нам сходном случае даже самый сметливый читатель, вероятно, попал бы пальцем в небо: мы имеем в виду три вышедшие в Зенькове книжечки Сергея Подгаевского, производящие стопроцентное впечатление затянувшейся пародии на стихи сразу нескольких кубофутуристов, в первую очередь Алексея Крученых и Владимира Маяковского.

Приведем один характерный фрагмент из книги «Бисер»:

Затворились

Квадратные

Двери.

Как же

Не радоваться

Такой

Мудрости?!

Свиньи,

Гнояю

Задверно

Удавленных

Гнидами.

Гнусно

Корчится

Белиберда.

Один – из книги «Эдем»:

из ночи слезливой

выползла

рыжая змея моих

лжестраданий.

Пускай будет так.

Плач мой – визг.

визг пришибленной собачонки…

это

из другой оперы…

нет, нет… ничего

подобного!

улица. гм?

И один – из книги «Шип»:

мне – учителю, тарабарщно,

ните – ики.

И только твердое знание о том, что будущий соучастник Владимира Татлина по выставке «синтезостатичных композиций» Сергей Подгаевский писал свои стихи абсолютно «всерьез», заставляет перестать относиться к ним как к пародии и попытаться увидеть в этих стихах опыт усвоения футуристической поэтики.

И все-таки вслед за М. Л. Гаспаровым резко обособлять русскую модернистскую поэзию от массовой представляется нам не вполне корректным и уж точно – излишне категоричным. О значительном влиянии модернистов на не модернистов от противного убедительно свидетельствуют хотя бы процитированные выше пародии молодых авторов на стихи Северянина, Нарбута и Зенкевича[15].

Весьма многочисленными в стихотворениях не элитарных поэтов были вариации модернистских программных текстов, а иногда и прямое копирование модернистов.

Особенно усердно осваивали поэтику Бальмонта:

Я – поэт для взалкавших немногих,

Я – поэт предпоследних ступеней,

Там, где света ползучие блики

Переходят в холодные тени

И шуршат на пороге.

(Борис Дубиновский «У порога»)

Я – горюч, едко-жгуч, как ланиты слеза,

Я – река, я – ручей, я – загадка речей,

Я – опал и рубин, аметист, бирюза…

(Симеон Маслюк «Ум и чувство»)

Я хотел бы быть дерзким и смелым,

Парящим над небом орлом,

Я хотел бы быть сильным, могучим,

Людей всех бессильных царем!

(Анатолий Иоссель «Я хотел бы быть дерзким и смелым…»)

Но рьяно подражали и Брюсову:

Ты мне в неотвратимом сне приснилась

И с дрожью радостной сошла творить обряд,

И было сладостно испить священный яд

И долго, долго стыть, пока ты возле тмилась.

(Алексей Ефременков «Из сонаты»)

А также Блоку:

Но вот приходит он таинственный,

И я бросаю танцевать,

Сажусь с тобою, друг единственный,

На эту яркую кровать…

(Анатолий Доброхотов «Проститутка»)

И Городецкому:

Дажбог, Дажбог,

Ты солнца бог,

Пролей нам свет

На много лет.

А ты, Перун,

Рази стрелой,

Кто нам, ведун,

Грозит бедой.

(Юлия Дроздова «Дажбог, Дажбог…»)

Своеобразную «книгу отражений» представляет собой сборник московского поэта Георгия Рыбинцева «Ожерелье из слез и цветов». Его стихотворения отзываются то Брюсовым:

И электрические луны

Висят над окнами домов.

Перехожу я мост чугунный,

Не слыша собственных шагов.

(«Брожу по улицам пустынным…»),

то Блоком:

В ресторанных накуренных залах

Звенят бокалами, гнусавят скрипки.

Поймет ли та, кому я шлю улыбки,

Больной ужас желаний усталых.

(«В ресторане»)

Один же текст и вовсе может показаться наглым плагиатом блоковского «Балагана», а на самом деле, по-видимому, является слегка наивной попыткой использовать стихотворение Блока как остов для собственного поэтического высказывания, опытом соотнесения своего мироощущения с блоковским:

По рытвинам ухабистой дороги,

Волнуя бережно седой туман,

Плетутся скорбно траурные дроги,

Влача мой полинялый балаган.

В углу грустит с букетом из жасмина,

В костюме вышитом нуждой пестро –

Подруга униженья – Коломбина,

Боясь встревожить сонного Пьеро.

За ними – ужас мук и неудачи,

А там – кривлянье, тот же мертвый смех.

Чуть тащат балаган худые клячи

Для сладостных забав и для утех.

Но, может, к старости – влача чуть ноги,

Поймешь, что все, что было там – обман,

И бросишь с отвращеньем при дороге

Свой полинялый, пестрый балаган.

(«Балаган»)

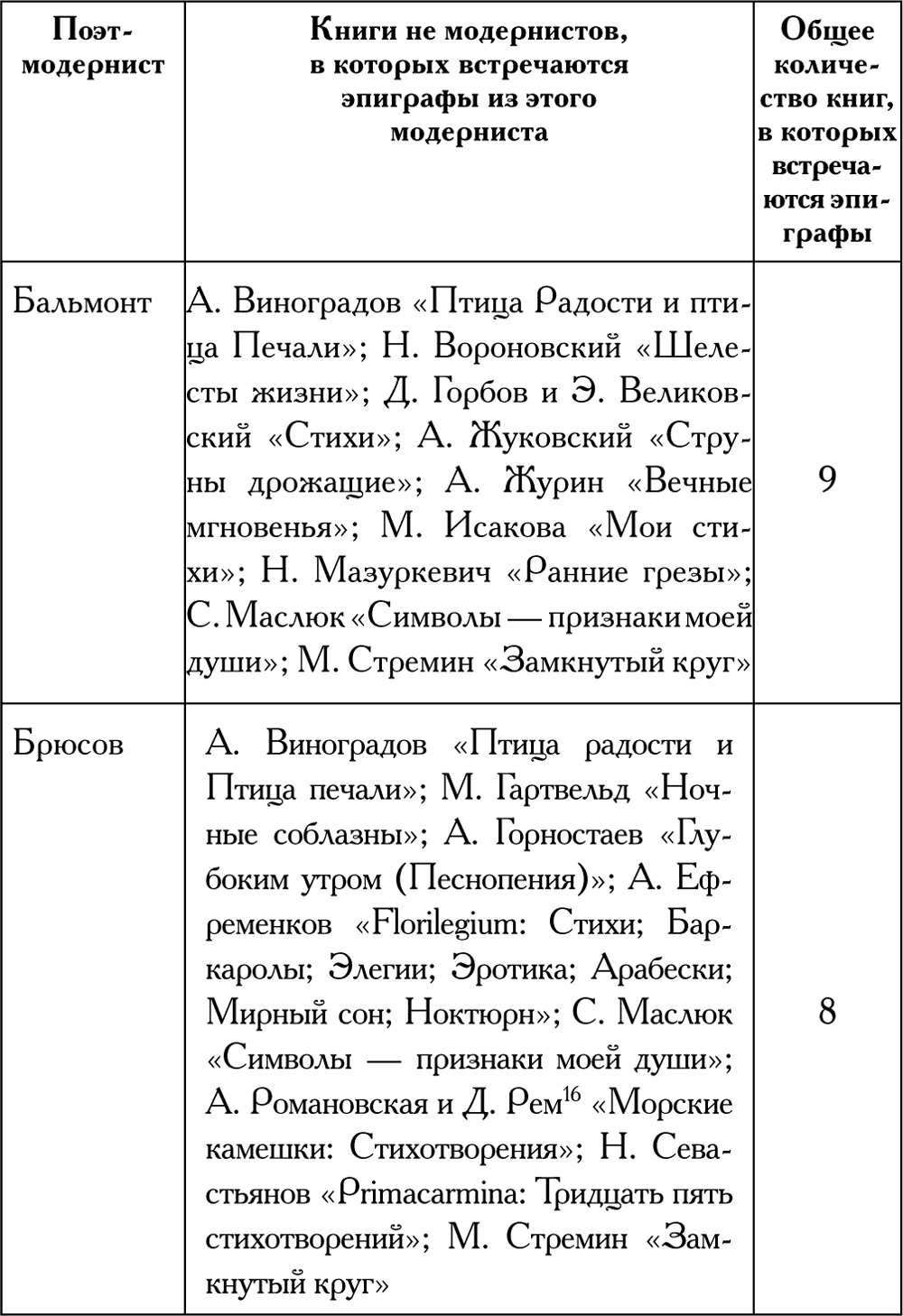

Не отвлекаясь более на отдельные, хотя бы и самые очевидные цитаты из модернистов у не модернистов, отберем из общего числа прочитанных нами книг массовых поэтов те, в которых встречаются эпиграфы из произведений модернистов. Расположив имена модернистов в получившейся таблице иерархически – в зависимости от частотности их упоминания в не модернистских книгах, мы получим возможность увидеть, кто из элитарных поэтов повлиял на массовых стихотворцев по-настоящему ощутимо:

[16]

Что обращает на себя внимание в этой таблице? Во-первых и в главных – само наличие среди не модернистов (пусть – тонкой, но действительно существовавшей) прослойки стихотворцев, испытавших модернистское влияние: 18 авторов из 258 нами прочитанных (более 7 %). Во-вторых – солидный отрыв Бальмонта, Брюсова[17] и Блока от остальных модернистов, чьи стихи выбирались для эпиграфов массовыми поэтами в 1913 году. Собственно, их воздействие на массовую словесность мы и предлагаем считать безусловным и значительным. В остальных же семи случаях приходится говорить о влиянии того или иного модерниста на конкретного автора-немодерниста. И, наконец, в-третьих, особо отметим достаточно широкий географический разброс книг не модернистов, представленных в таблице: кроме Москвы и Петербурга местами издания этих книг числились Киев (дважды), Юрьев, Пятигорск, Звенигородка, Омск и Чернигов.

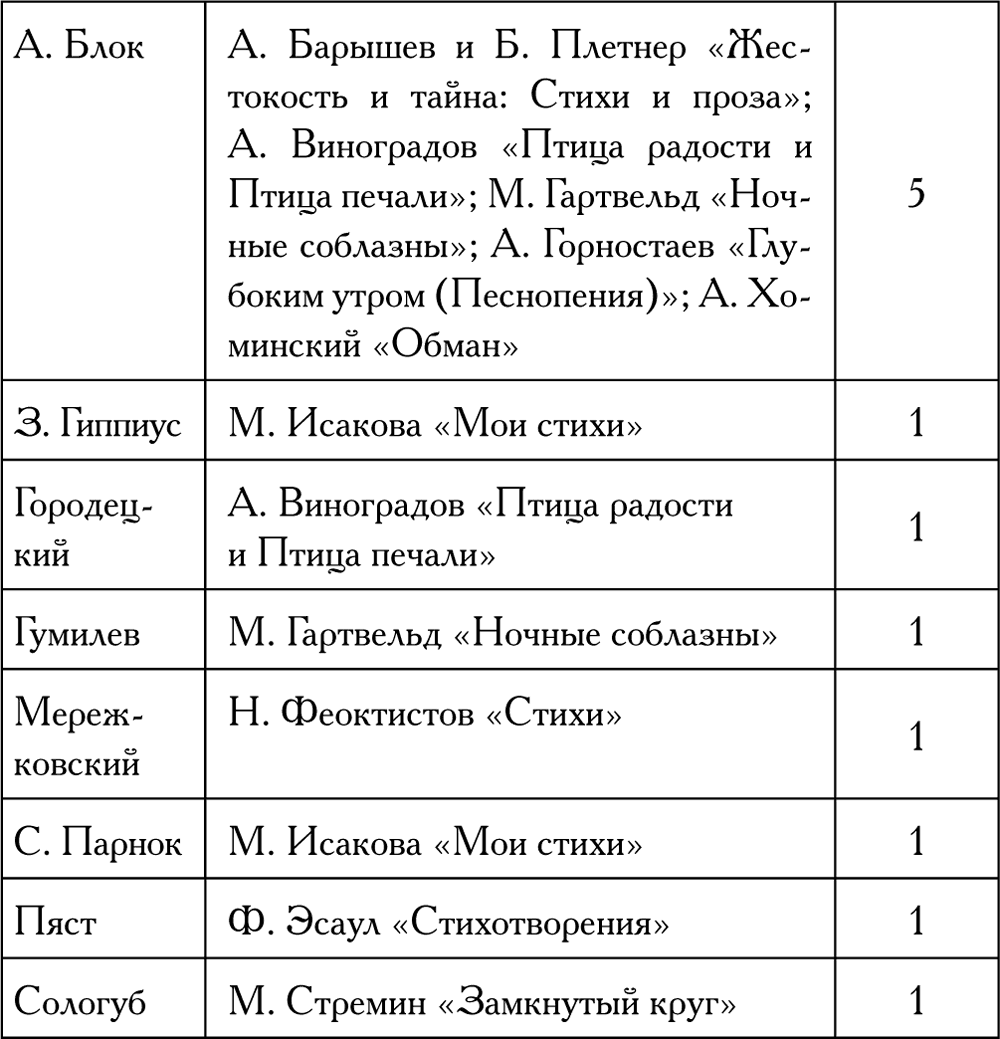

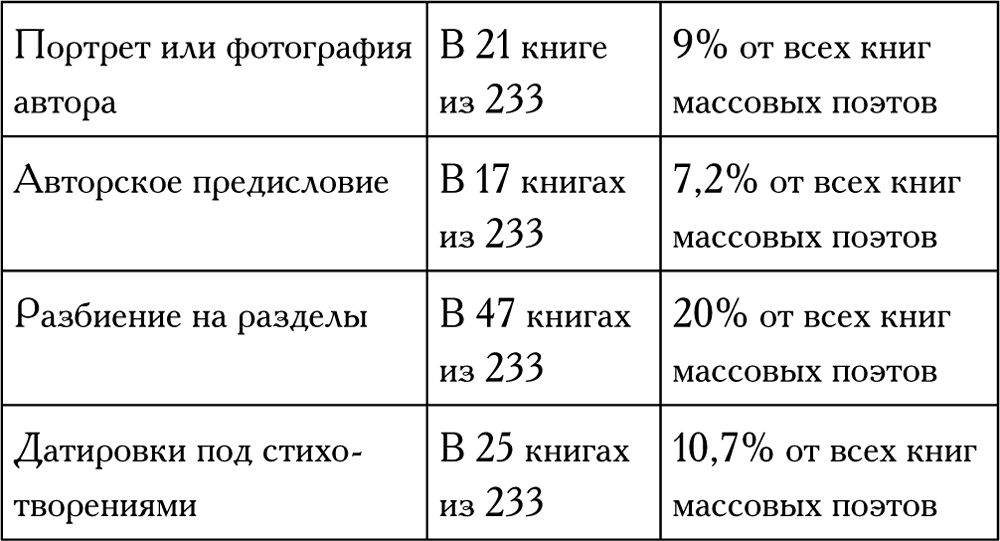

Теперь вернемся к базовому для нашей работы разделению всех русских стихотворцев 1913 года на массовых поэтов и модернистов и сопоставим их книги между собой по нескольким критериям. Эти критерии таковы: наличие или отсутствие портрета (или фотографии) автора в книге, наличие или отсутствие авторского предисловия к книге, наличие или отсутствие разбиения книги на разделы, наличие или отсутствие датировок под стихотворениями.

Предварить это сопоставление мы бы хотели важной оговоркой, которую, наверное, следовало бы сделать чуть раньше: занесение того или иного поэта в разряд представителей массовой литературы или модернистов иногда бывает сопряжено с немалыми трудностями и даже с неизбежными отступлениями от реальной историко-литературной картины эпохи. Ведь некоторые из наших авторов пытались осторожно освоить модернистскую поэтику, не порывая в то же время с взрастившей и питавшей их массовой словесностью. Как с массовыми, так и с элитарными поэтами кое-кто из них был связан и биографически. Это в разной степени справедливо по отношению не только к тем девятнадцати авторам, о чьих книгах мы говорили только что, но также (как минимум) и по отношению к Николаю Агнивцеву, Аркадию Гурьеву[18] и Дмитрию Цензору[19] (в этой работе все они далее включены в ряд массовых поэтов). Но ведь подобные случаи как раз и подтверждают выдвигаемую нами гипотезу: границы между модернизмом и не модернизмом в 1913 году оказались уже сильно размытыми, особенно на периферии модернизма и массовой литературы.

А теперь приведем полученные нами и систематизированные в таблицу результаты для книг стихов массовых поэтов:

233 книги (83 % от общего количества книг, вышедших в 1913 году)

Эти результаты могут восприниматься как фон для обследованных по тем же параметрам книг модернистов:

47 книг (17 % от общего количества книг, вышедших в 1913 году)

Мы видим, что модернисты в 1913 году превзошли массовых поэтов в использовании всех простейших средств преобразования сборника стихов в концептуально оформленную книгу стихов, кроме портрета, предваряющего книгу (который массовыми поэтами использовался на 0,4 % чаще). Более того, в плане выразительности некоторые из фотографий не элитарных стихотворцев, предварявшие их книги, ничем не уступают портретам, открывавшим книги модернистов. Достаточно будет указать на фотоизображение пожилой поэтессы «народно-патриотического направления» Надежды Броницкой в роскошном кокошнике, или на эффектный фотопортрет молодого денди, украшавший книгу уже цитировавшегося нами в разделе о графомании стихотворца фон Бока, или на фото мудрого ласкового старика, которым открывался сборник И. М. Радецкого «Из мрака к свету и любви (Песни скорби и гнева)», или на портрет с подписью: «Алексей Петрович Ковалев (в берете Дижонского Университета)», сопровождавший книгу стихов этого автора «Пажьи напевы», или, наконец, на фотографию поэта Ф. Воронцова в белоснежном фартуке и с топором. Подпись под фотографией, помещенной на титульной странице воронцовской книги «Наброски из жизни мясника», гласила: «Мясник или самоучка. Поэт Ф. И. Воронцов. Получил ВЫСОЧАЙШУЮ благодарность за сочин<енный> Акростих».

Что касается авторского предисловия, то здесь модернисты оторвались от массовых поэтов совсем ненамного – всего на 1,3 %. Это объясняется легко: предисловие к книге, чаще всего выполнявшее роль текста, растолковывающего читателю художественные намерения автора, широко использовалось старшими символистами, однако к началу 1910-х годов оно потеряло для модернистов значительную долю своей привлекательности. Избранная публика, для которой предназначались модернистские книги, уже и безо всяких предисловий была подготовлена к восприятию авторского собрания лирики как «большой формы» поколением Бальмонта и Брюсова, а затем – Блока и Белого[20].

Гораздо чаще массовых поэтов русские модернисты в 1913 году распределяли стихотворения в своих книгах на озаглавленные или неозаглавленные разделы – разница составляет целых 16,1 %. При этом (как было показано в другой нашей статье)[21] в период с 1888 по 1912 год модернисты разбивали свои сборники на разделы еще усерднее. Напрашивающийся вывод: тяготение к макроциклизации – один из существенных и отчасти дифференцирующих признаков модернистской книги стихов.

Разительным в нашей таблице выглядит и зазор между количеством модернистских и не модернистских книг с датированными стихотворениями. Он составляет 10,5 %. Объясняется такая существенная разница в первую очередь тем, что младшее поколение модернистов как раз в интересующий нас временной отрезок активно осваивало различные вариации книги – лирического дневника с ее почти неизбежными хронологическими привязками всех стихотворений. В частности, в 1913 году были изданы столь яркие образцы стихотворных книг, тяготеющих к дневниковой форме, как «Первая пристань» Василия Комаровского, дебютное издание «Камня» Осипа Мандельштама, «Пятьдесят лебедей» Бориса Садовского и «Из двух книг» Марины Цветаевой.

Необходимо, однако, отметить, что отдельные, не складывающиеся в систему попытки освоить форму поэтического дневника предпринимались в 1913 году и представителями массовой словесности. Так, например, только что упомянутый Ф. Воронцов риторически вопрошал читателя в стихотворном «Предисловии» к своей книге:

Не желаете ли, кстати, вы

Прочитать и мой рассказ,

Мои записки дневника

Про жизнь, подробно мясника,

Образ жизни их, ученье

И притом здесь разъясненье…

А еще один поэт-дилетант, А. Замятин, выпустил в Минске небольшую книгу «Венок», в которой все стихотворения были выстроены в хронологическом порядке, датированы и в итоге образовывали единый дневниковый сюжет. Описание знакомства лирического героя с будущей женой перетекало в книге в историю их любви и семейной идиллии, а затем – в трагический рассказ о смерти жены от внезапно открывшейся болезни.

Тут самое время сказать несколько слов о художественных поисках некоторых массовых поэтов, которые велись «параллельно» с модернистами, а изредка даже упреждали модернистские творческие открытия.

В частности, именно массовыми поэтами в начале 1910-х годов разрабатывался тот тип книги, который всерьез заинтересовал элитарных ленинградских писателей для взрослых и детей лишь в 1920-е годы. Мы говорим о своеобразном рецидиве новой «натуральной школы», то есть о книгах представителей различных социальных, профессиональных или каких-либо еще сообществ, написанных с использованием характерной профессиональной или жаргонной лексики и рассказывающих читателям о самых разнообразных аспектах жизни этих сообществ[22]. Из достаточно многочисленного списка подобных книг, изданных в 1913 году, сейчас выделим поэтический сборник Ивана Бабина «Охота и природа: Охотничьи стихотворения и статьи», книгу «Стихотворения» А. В-ия, составленную из медицинских историй с говорящими заглавиями («На холере», «Препаровочный зал», «Ночное дежурство» и проч. в том же духе), изданную журналом «Образование пчеловода» книгу стихов М. Горбатова «Улей», а также подробно описывавшую быт заключенных книгу И. С. Булахова «В стенах тюрьмы»:

Тюремный паек и тюремные щи

Наскучили мне беспредельно,

И, тщетно стараясь в них мясо найти,

Ныряю я ложкой бесцельно.

(«Разочарованный»)

Эй, ребята, не толпись,

Что вы как бараны?!

Стремный, к месту становись

Зорь за лягашами.

(«Оплошали (Фабрикация игральных карт)»)

В этот ряд, безусловно, вписывается и книга стихов Ф. Воронцова «Наброски из жизни мясника», из которой здесь процитируем полностью одно стихотворение – «Бойцы»:

Еще есть много мясников,

Что на бойне бьют быков.

Много их и также разных

От делов разнообразных.

У них свои есть образцы,

Быков бьют – то есть бойцы,

Телят колет – тот телятник,

Свиней шпарит – то свинятник.

Туго знает каждый дело

И берется так умело,

Кто башку быку ломает,

Со сторон кто подлупает;

И не боле пять минут,

Точно пить быку дадут,

Все так чисто, аккуратно,

На все ученье-свет понятно.

Хоть я мясник, но не хвалюсь,

Быка зарезать не берусь,

Я с этим делом не знаком,

Свиней не шпарил, не колол.

И право же, хоть я не трус,

Писать же больше не берусь

Про ихний образ, про порядки,

Не попало, чтоб напрядки.

Извольте вкратце образцы,

Кто такой есть и бойцы.

Временно отвлекаясь от демонстрации новаций массовых поэтов в области составления и издания ими своих книг, отметим, что процитированный текст Воронцова кажется нам интересным не только в качестве примера стихотворчества поэта-мясника[23], но и как оттеняющий те датированные 1913 годом эпатажные опыты двух левых акмеистов – Михаила Зенкевича и Владимира Нарбута, в которых и бойцы скота, и сам убиваемый скот безудержно (де)эстетизированы. Чтобы было понятно, о чем идет речь, процитируем целиком стихотворение Зенкевича «Бык на бойне»:

Пред десятками загонов пурпурные души

Из вскрытых артерий увлажняли зной.

Молодцы, окончив разделку туши,

Выходили из сараев за очередной.

Тянули веревкой осовелую скотину,

Кровавыми руками сучили хвост.

Станок железный походил на гильотину,

А пол асфальтовый – на черный помост.

Боец коротким ударом кинжала

Без хруста крушил спинной позвонок.

И, рухнувши, мертвая груда дрожала

Бессильным ляганьем задних ног.

Потом, как бритвой, полоснув по шее,

Спускал в подставленные формы шлюз.

В зрачках, как на угольях, гаснул, синея,

Хребта и черепа золотой союз.

И словно в гуртах средь степного приволья

В одном из загонов вздыбленный бык,

Сотрясая треньем жерди и колья,

В углу к годовалой телке приник.

Он будто не чуял, что сумрак близок,

Что скоро придется стальным ногам –

С облупленной кожей литой огрызок

Отрезанным сбросить в красный хлам.

И я думал, смиряя трепет жгучий:

Как в нежных любовниках, убойную кровь

И в быке каменнолобом ударом созвучий

Оглушает вечная рифма – любовь![24]

Как видим, творческие установки двух авторов – не модерниста и модерниста – были диаметрально противоположными: Воронцов, как мог, пытался уберечь читателя от самых неприятных подробностей работы бойца скота. Хотя ему и не удалось совсем обойтись без страшных строк («Кто быку башку ломает, // Со сторон кто подлупает»), чуть ниже деликатный поэт-мясник предпринял попытку нейтрализовать шоковое читательское впечатление ссылкой на аккуратность и слаженность деятельности своих собратьев по ремеслу. Задача Зенкевича заключалась в том, чтобы поразить читателя обилием кровавых подробностей как можно сильнее, иначе финальное слово стихотворения не прозвучало бы так «оглушающе» неожиданно.

Пользуясь случаем, приведем еще один любопытный и совсем уже частный пример независимой разработки массовым поэтом, испытавшим влияние модернизма той же темы, что и автором-модернистом, – стихотворение Милия Стремина «Февральское», целый ряд мотивов которого (не говоря уже о размере и типе рифмовки – четырехстопный ямб, АВАВ) перекликается с шедевром раннего Бориса Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать…»:

Сегодня день совсем весенний:

Подтаял снег, журчит капель,

Открыты настежь двери в сени,

Перед окном воды купель.

Неудержимое веселье

Собак, сбежавших со двора.

И, словно встретив новоселье,

Шарманщик заиграл с утра.

Мостки неверны, мокры, хлипки,

Перед воротами ухаб…

И расплываются улыбки

На круглых лицах встречных баб.

Охвачен радостным порывом,

Весь от волнения дрожу,

И далеко – каким-то дивом –

В мечтах не званных ухожу.

Сажусь, – пишу слова привета

И адресую в Сан-Рем?,

Не дожидаяся ответа

На прежнее свое письмо…

И стихотворение Пастернака, и стихотворение Стремина начинается с констатации внезапного наступления весны в феврале, продолжается мысленным облетом окрестностей, а завершается рождением спонтанного и в этом подражающего природе текста.

Возвращаясь к разговору об авангардном для своего времени устройстве некоторых русских не модернистских книг, назовем имена еще двух авторов, чьи сборники стихов, выпущенные в 1913 году, кажется, не имеют аналогов в тогдашней издательской практике. В книге «З?мок моей души» первого из этих авторов, Иннокентия Жукова, фотографии вырезанных им же из дерева скульптур сопровождаются стихотворными подписями вроде следующей: «– Вот “Карл Иванович” стоит и смотрит виновато: почтеннейший вчера немножечко “того”, и я ему грожу шутливо пальцем». Во второй книге – «Пластические этюды. Стихотворения для “Танцев под слово”», – автором которой был Александр Струве, ключевые глаголы движения иллюстрируются фотографиями специально приглашенных танцовщиц и танцовщиков. Сам Струве гордо заявлял в предисловии к сборнику: «Выпуская в издательстве Б. В. Решке настоящую книжку, я хотел положить начало художественной литературе, созданной специально для сочетания слова с пластикой и танцем, в будущность которого я совершенно определенно верю».

В заключение этого раздела и отчасти как о курьезе упомянем еще о восьмистраничной книжечке стихов маленькой девочки, Лиды Шаховской, изданной в Москве ее любящими родителями. Стихотворения Лидиной книжечки, например, такое:

Что из Лиды с Сергеем стало?

Таких деток не бывало, –

И прилежны, и умны,

И совсем не шалуны.

(«Перерождение шалунов»)

было бы небезынтересно сравнить как со стилизаторскими опытами в этом роде, вошедшими в сборник Марины Цветаевой «Из двух книг», так и со стихами еще одной настоящей девочки – Зины В., включенными в откровенно экспериментальную поэтическую книгу Алексея Крученых «Поросята».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Советский монтаж и модернизм

Советский монтаж и модернизм Этот генезис монтажа 1920-х недостаточно замечен и изучен потому, что авторы 1920-х позиционировали себя как творцы совершенно новой культуры, которая резко отличалась от дореволюционной. Однако связь между раннесоветской эстетикой монтажа и

Массовая культура

Массовая культура «Специфической чертой XX в. было распространение в основном благодаря развивающимся средствам массовой коммуникации (см.: Масс-медиа) М. к. В этом смысле М. к. в XIX в. и ранее не было — газеты, журналы, цирк, балаган, фольклор, уже вымирающий, — вот все, чем

Модернизм (фр. — modernisme, от moderne — современный, англ. — modernism)

Модернизм (фр. — modernisme, от moderne — современный, англ. — modernism) Неоднозначное понятие, использующееся в науке в нескольких смыслах. В наиболее широком из них оно употребляется в западной эстетике и искусствознании XX в. для обозначения большого круга явлений культуры и

Поэзия одиночества и поэзия сопричастности[22]

Поэзия одиночества и поэзия сопричастности[22] (К четырехсотлетию Сан-Хуана де ла Круса)Реальность — и мы сами, и все, что нас окружает и поддерживает, животворя и пожирая разом — куда богаче и многообразней, куда долговечней тех систем, которыми ее пытаются исчерпать.

36 МАССОВАЯ КУЛЬТУРА

36 МАССОВАЯ КУЛЬТУРА Массовой культурой называют совокупность потребительских элементов культуры, производимых в больших объемах промышленным способом. Это культура повседневной жизни, представляемая большей части общества по самым разным каналам, включая средства

Метафизическая поэзия как поэзия изумления

Метафизическая поэзия как поэзия изумления Высокопреосвященнейший Владыка,глубокоуважаемая Ольга Александровна,глубокоуважаемые коллеги,Все мы помним слова того самого Аристотеля, которого в Средние Века называли просто Философом, о том, какое состояние души, по его

9. Фольклор и массовая культура

9. Фольклор и массовая культура «Основные понятия: общность форм, уровни взаимодействия, использование приемов детского фольклора писателями.Общность функционирования фольклора и массовых форм культуры особенно четко проявилась в XX веке, когда многие фольклорные

40. Модернизм. Экзистенциализм

40. Модернизм. Экзистенциализм Несмотря на следование классическим традициям, в литературе XX в. очень заметно влияние модернизма. Это влияние прослеживается в романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», произведениях австрийского писателя Франца Кафки

«Модернизм» – возрождение или сумерки Европы?

«Модернизм» – возрождение или сумерки Европы? Итак, поставим вопрос радикально: не стало ли движение в европейской культуре, связанное с именами Маха и Ницше, Бергсона и Штайнера, Сезанна и Джойса, Пикассо и Маяковского, и так далее – началом конца Европы? Теми самыми