Часть 2. Продолжаем метать громы и молнии

Часть 2. Продолжаем метать громы и молнии

Традиция горячих голов продолжала жить и после Листа в произведениях таких композиторов, как венгры Бела Барток (1881—1945) и Золтан Кодай (1882—1967). Оба они вдохновлялись народной музыкой, развивавшейся вне сковывающих рамок «высокой» культуры, коллекционировали венские, румынские, болгарские и словацкие крестьянские песни и на их основе писали музыку, полную колючих гармоний и нестандартных ритмических рисунков. Многим слушателям казалось, что это уже чересчур. В 1915 году в июльском выпуске Musical Quarterly Фредерик Кордер написал, что композиции Бартока звучат так, будто «композитор просто ходит по клавиатуре в сапогах». Знаменитый Перси А. Скоулз[30] в своей колонке для лондонского The Observer в мае 1923-го признался, что музыка Бартока «принесла ему больше страданий, чем что-либо еще… разве что за вычетом походов к дантисту». Но прошли годы, и к середине века, особенно после смерти композитора, его произведения вошли в золотой фонд европейской музыки.

Бела Барток и пианист Дьердь Шандор

В России Игорь Стравинский (1882—1971), величайший композитор XX века, тоже обращался к нестандартным ритмам и провокационным, диссонантным созвучиям, чтобы как следует встряхнуть слушателей. В жизни Стравинского было немало стилистических метаний — в таких балетах, как «Жар-птица» или «Весна священная», он вдохновлялся русской народной культурой, в своем «Регтайме» 1918 года (необычной, кубистической версии раннего джаза) лукаво посмеивался над популярной музыкой, а кроме того порой создавал бескомпромиссные абстрактные произведения. Но ритмический «драйв» и анархический подход к звукоизвлечению были ему присущи во все времена.

Дирижер Пьер Монте пришел в ужас, когда Стравинский в 1912 году исполнил в его присутствии фортепианную обработку своей революционной «Весны священной»: «Мне показалось, что он сошел с ума… От его аккордов сотрясались стены, и ко всему прочему Стравинский все время подпрыгивал на стуле и топал ногами». Последнее, очевидно, вообще было ему свойственно: как вспоминала балерина Мари Рамбер, на предпремьерной репетиции балета композитор «отпихнул толстого немецкого пианиста, которого Дягилев прозвал Колоссом, сам сел за фортепиано и сыграл все в два раза быстрее, чем мы привыкли, и, пожалуй, быстрее, чем мы вообще физически могли станцевать. При этом он активно топал ногами, бил кулаками по клавиатуре, пел и кричал».

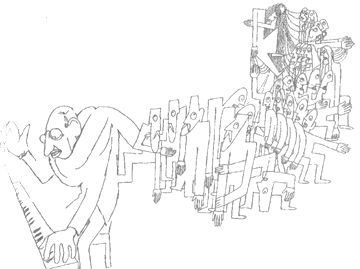

Жан Кокто, «Стравинский исполняет „Весну священную“»

Балетный антрепренер Сергей Дягилев (заказчик «Весны священной») и Игорь Стравинский

«Весна священная», конечно, скорее хватала слушателя за грудки, нежели мягко прикасалась к его душевным струнам. Первобытный морок фабулы балета — а ведь это история про ритуальное жертвоприношение юной девушки — Стравинский воплотил в звуке с помощью последовательного пренебрежения какими бы то ни было нормами: в одном легендарном отрывке смены размера в каждом такте — 9/8, 2/8, 6/8, 3/8, 4/8, 5/8, 3/4 — происходили столь стремительно и при этом сопровождались такой мощной инструментальной атакой, что больше всего это напоминало арт-обстрел.

Ритмические эксперименты Стравинского порой раздражали даже профессиональных музыкантов. Свою Piano-Rag-Music он подарил Артуру Рубинштейну, но тот отказался ее играть. «Для меня большая честь держать в руках твою рукопись, — объяснил он, — но я, знаешь ли, пианист старой закалки. А твоя композиция, по-моему, написана для ударных инструментов, а вовсе не для фортепиано».

Артур Рубинштейн. Фото предоставлено Евой Рубинштейн

«Ему мой ответ очень не понравился, — рассказывал потом Рубинштейн. — „Я вижу, что ты ничего не понял, — нетерпеливо сказал он. — Дай я сам сыграю, и ты поймешь“. После чего сел за фортепиано и проиграл композицию раз десять, и с каждым разом она раздражала меня все больше и больше. Тогда он рассердился, и мы едва не поссорились. „Тебе кажется, что ты можешь заставить фортепиано петь, — кричал он мне, — но это не более чем иллюзия! Фортепиано — это просто подручный инструмент, и все! Его можно и нужно использовать как ударный инструмент!“»

Эти двое жили в разных мирах. «Вы, современные пианисты, становитесь миллионерами, играя музыку, которую написали для вас страдавшие от голода Моцарт и Шуберт, несчастный безумец Шуман, чахоточный Шопен и глухой Бетховен», — возмущался Стравинский. «По-своему он был прав, — писал впоследствии Рубинштейн в автобиографии „Мои долгие годы“. — Мне всегда казалось, что мы были отчасти вампирами, питающимися кровью великих музыкальных гениев».

Что касается исполнительской манеры Стравинского, то она, как рассказывал американский композитор Эллиот Картер, была «удивительной… наэлектризованной… резкой, но не чрезмерно брутальной, очень ритмически четкой и при этом наполненной энергетикой, так что каждая нота, которую он брал, казалась веской и важной». Те же самые качества были присущи ему и как дирижеру. Согласно типичному отзыву очевидца его репетиций 1920—1930-х, Стравинский «расставлял ноги, словно фехтовальщик, принимающий боевую стойку, поджимал колени, будто всадник на лошади, заводил локти за спину, как боксер, готовящийся к удару, и в целом был похож одновременно на птицу, машиниста, хирурга во время операции и домового-кобольда[31]».

Несмотря на постоянство, с которым в музыке Стравинского менялись размеры и тональности, в ней тем не менее всегда сохранялось мощнейшее ритмическое начало — именно на этом фундаменте композитор плел свои хитроумные звуковые кружева. До поры до времени ей также была свойственна и вполне старообразная, «неоклассическая» красота — к примеру, элегантный Концерт для двух фортепиано Стравинского остается едва ли не самой прекрасной композицией для фортепианного дуэта из всех когда-либо написанных. Но к концу жизни композитор с головой погрузился в атональное творчество, окончательно отринув всякую традиционную гармонию. Конечно, это была музыка не для всех. Но, как и произведения всех горячих голов, она легко могла возбудить и опьянить слушателя.

Неукротимая энергия горячих голов слышна и в более свежих произведениях современных академических композиторов — например, у вышеупомянутого Эллиота Картера (1908—2012), чей Двойной концерт для клавесина, фортепиано и двух камерных ансамблей (1961) Стравинский назвал первым настоящим шедевром американской музыки. В нем создается звуковой вал такой густоты и интенсивности, что порой музыку можно сравнить с оркестровой дорожной пробкой. Другое произведение Картера, Квинтет для фортепиано и струнного квартета (1997), напоминает шумный семейный ужин: отец семейства раздает индейку на блюде, надоедливый подвыпивший дядюшка требует внимания к своей персоне, дети обмениваются глупыми шуточками, и на фоне всего этого появляется сосед и, едва переведя дыхание, вываливает собравшимся последние новости.

Вообще в музыке Картера, как и у Карла Филиппа Эммануила Баха, великое множество антропоморфных образов. Она полна специфических эмоциональных контрапунктов, в которых каждый инструмент (или каждая тема, если речь идет о произведении для одного инструмента) отвечает за какое-либо психологическое состояние. Картеровские герои движутся сквозь панораму ритмов и созвучий на разной скорости и с разными намерениями, порой сталкиваясь друг с другом, — результат всегда ярок и непредсказуем. Многие считают его величайшим композитором своей эпохи, и в возрасте более ста лет он продолжает плодотворно работать над новыми произведениями, причем чем дальше, тем чаще обращается именно к фортепианной музыке[32].

* * *

Исполнительская манера горячих голов процветала не только в академическом мире. В середине XX века возникла новая аудитория, готовая к «буре и натиску»: американские подростки, которые в стремительной, неуправляемой эстетике рок-н-ролла видели панацею от своих многочисленных психологических проблем (а также от непредсказуемых последствий возрастного гормонального взрыва). Как и Германия во времена Карла Филиппа Эммануила Баха, Америка 1950-х представляла собой здание, за аккуратно ухоженным фасадом которого бурлили мощные потоки подавленных, еле сдерживаемых эмоций. Рано или поздно они просто обязаны были выплеснуться наружу. И фортепианный нонконформист Джерри Ли Льюис с готовностью открыл шлюзы.

Один из его биографов, Ник Тошес, описывал появление Льюиса на телешоу Стива Аллена: «Он сел за рояль, бросил в камеру один из тех взглядов, которыми привык соблазнять девушек в пивных Арканзаса, и принялся играть и петь о том, что у нас тут сплошная трясучка[33]. Потом он поднялся, не прекращая играть, и лягнул стул, на котором сидел, так, что тот перелетел через всю сцену, несколько раз перевернувшись… Стив Аллен расхохотался и швырнул стул обратно, а за ним и остальную мебель, которая была поблизости. Джерри Ли в это время закинул ногу на клавиатуру и играл соло на высоких нотах каблуком. Вскоре он закончил и вновь косо посмотрел в объектив — наверное, ни он, ни Стив Аллен никогда не слышали таких громовых аплодисментов в свой адрес».

Льюис переехал из Ферридея, Луизиана, в Мемфис, Теннесси, чтобы присоединиться к Сэму Филлипсу и его лейблу Sun Records, на котором начинали карьеру такие звезды ритм-энд-блюза, как Хаулин Вулф, Би Би Кинг и Айк Тернер. Он свободно заимствовал элементы у каждого из них и в конечном счете пришел к гремучей смеси западного свинга, буги-вуги, ритм-энд-блюза и кантри, которую приправил своей характерной пластикой дикой луизианской пумы. Многие приемы, которые он использовал, уже были на тот момент задокументированы на пленке: например, скоростное глиссандо по всей длине клавиатуры, примененное Айком Тернером при записи хита Rocket 88 Джеки Бренстона, выпущенного фирмой Chess Records. Но в своем воспроизведении этих трюков Льюис достиг небывалой эффектности, его руки просто-таки летали по клавиатуре.

Как вспоминал критик Ричард Корлисс, в 1957-м на телешоу Дика Кларка American Bandstand «он стремительно исполнил номер и под конец принялся трясти своими обычно зализанными волосами, так что те растрепались, упали вперед и почти полностью закрыли лицо». Подобного же эффекта достигал и Лист, когда его локоны падали на лицо во время особенно оживленной жестикуляции. «Волосы не должны были так себя вести, уж точно не в 1950-е, — вспоминал Корлисс. — Поэтому волосы Джерри Ли казались чем-то из фильма ужасов, эдаким монстром, который внезапно вырывается на поверхность и душит своего хозяина». Во времена Льюиса были и другие пианисты — Литтл Ричард, Рэй Чарльз, а также целый ряд уроженцев Луизианы: Фэтс Домино, Аллен Туссэн, Хьюи «Пиано» Смит, — но никто из них не был столь же опасен и непредсказуем. Публика это чувствовала и скупала пластинки Льюиса миллионными тиражами.

Джерри Ли Льюис

Льюис мог бы соперничать с Листом и за титул главного разрушителя инструментов. Во время грандиозного рок-н-ролльного представления в Бруклинском театре «Парамаунт» в 1958 году он сцепился с Чаком Берри по поводу того, кто именно будет играть последним. По контракту у Берри было право самостоятельно решать подобные вопросы, поэтому, разумеется, честь завершать фестиваль он припас для самого себя. Тогда, как рассказывал Ник Тошес, «Джерри Ли вышел перед Чаком Берри и быстро привел толпу в экстаз. Когда визг стал таким, что, казалось, громче уже быть не может, он вскочил, отшвырнул прочь свой стул и заиграл Great Balls of Fire. Публика, продолжая кричать и визжать, устремилась прямо на сцену, и в этом хаосе Льюис вытащил из кармана бутылку из-под кока-колы, заполненную бензином, вылил ее содержимое прямо в фортепиано, не переставая при этом одной рукой на нем играть, зажег спичку, поджег инструмент, и его руки, будто руки безумца, не отрывались от горящих клавиш, но продолжали колотить по ним, пока вся сцена не превратилась в сплошные языки пламени, а зрители уже полностью озверели и крушили все вокруг, и только тогда он прошествовал за кулисы, пропахший бензином и яростью, и сказал Чаку Берри — давай, вперед, твоя очередь».

Некоторые пианисты до сих пор пытаются это повторить — например, концептуалистка и композитор-энвайронменталист Анна Локвуд, придумавшая произведение под названием «Горящее фортепиано». Впервые «исполненное» в Лондоне в 1968 году, оно требует от «музыканта» раздобыть где-нибудь ветхое пианино, установить его посреди открытого пространства и поджечь с помощью свернутой в комок бумажки, вымоченной в горючей жидкости (к инструменту при этом по желанию исполнителя могут быть привязаны воздушные шарики). «Играйте все что хотите до тех пор, пока можете», — наставляет композитор. «Но, пожалуйста, не пытайтесь повторить это в домашних условиях», — предупреждает автор этих строк.

* * *

Мир джаза также не остался равнодушен к вольному композиторскому духу горячих голов, прежде всего благодаря пылким импровизациям таких музыкантов как Эрл «Папаша» Хайнс («Один из тех джазменов, для которых медленный темп был попросту недопустим», — отзывался о нем композитор Гюнтер Шуллер) и, вероятно, самый дикий пианист всех времен Сесил Тейлор.

Уроженец небольшого городка в Пенсильвании, Хайнс поначалу брал уроки у немца по фамилии фон Хольц, который заставлял его штудировать Черни и Шопена. Но уже очень скоро он познакомился с совсем иным звучанием, которое изменило его жизнь. Хайнс впервые услышал его, когда ужинал в питтсбургском ресторане с друзьями, — манящие звуки доносились из располагавшегося на нижнем этаже ночного клуба. «Такого ритма я не слышал прежде никогда», — вспоминал он спустя много лет. С помощью старшего брата Хайнс незамеченным проник в клуб и увидел восседающего за фортепиано парня по прозвищу Toodle-oo Джонсон, который играл Squeeze Me. Обратной дороги у Хайнса теперь не было.

Зато у него было несколько ролевых моделей. В первую очередь — пианист Джим Феллман, у которого «была потрясающая левая рука. Он вообще не использовал мизинец, но широко оттягивал в сторону безымянный палец, чтобы играть аккорды… Когда он продемонстрировал мне это, — вспоминал Хайнс, — мои собственные руки были еще слишком маленькими, и я не мог так делать… Но по крайней мере я понял саму методику, и, когда вырос, у меня получилось ее применить». В качестве вознаграждения за уроки Феллман попросил «немного жевательного табака фирмы Mail Pouch, пару бутылок пива, и тогда в один прекрасный день мы с тобой сядем, и я покажу пару трюков». Эту сделку Хайнс вполне мог себе позволить.

Затем «из Детройта приехал парень по имени Джонни Уоттерс». Он был зеркальным отображением Феллмана, поскольку растягивал правую руку. «Его рука была такой огромной, что он мог играть мелодию указательным, средним и безымянным пальцем, а большой и мизинец в то же самое время использовать для созвучий… Джонни курил Camel и пил джин. На одного из них [Феллмана или Уоттерса] я ежедневно тратил все свои карманные деньги, зато, объединив их подходы к игре на фортепиано, я получил собственный!»

Хайнс учился не только у Феллмана и Уоттерса, но и у всех, до кого мог добраться. «Однажды у тетушки я встретил Лаки Робертса… В его квартире целых три комнаты были отведены под фортепиано — наверное, потому, что он часто ломал инструменты своими огромными сильными ручищами. Его мизинцы были как мои большие пальцы; помню, когда он играл на нашем ветхом пианино, клавиши буквально разлетались по комнате!»

Звезда регтайма Юби Блэйк со своим партнером Ноблом Сисслом как-то раз оказались в Питтсбурге, оценили талант Хайнса и посоветовали ему перебраться в какое-нибудь менее захолустное место. «Если я приеду в следующий раз и снова тебя тут увижу, то сорву вот этот камыш и затяну его стебель у тебя на шее, — пригрозил Блэйк. — Давай выбирайся отсюда». Хайнс послушался и в 1925-м оказался в Чикаго — в городе, где жили Джелли Ролл Мортон, Кинг Оливер и Луи Армстронг.

Юби Блэйк

«А еще в Чикаго было много бандитов, — вспоминал он, — которые после концертов любили завалиться в большие клубы и залы типа Гранд-театра… А напротив Гранд-театра, в Вэндом-театре, Эрскин Тейт играл с живым бендом на показах немых фильмов». Вскоре Хайнсу самому довелось сыграть и с Тейтом, и с Армстронгом: «Мы с ним вместе выступали в Вэндоме, a оттуда ехали на нашу обычную работу». В Sunset во время выступления с Армстронгом он встретил лучших танцоров тех времен — Бака и Бабблза, Сэмми Вандерхорста. В каком-то смысле танцоры сыграли в развитии джаза не меньшую роль, чем музыканты. «Они выделывали ногами такие штуки, которые казались просто невозможными», — вспоминал Хайнс.

Одной из таких танцевальных пар были Браун и Макгро. «Она — очень красивая, да и он ничего; они потом поженились. Оба невысокие, но у него стильный костюм, а у нее изящная фигурка, и платья она тоже подбирала с умом. У них был коронный мотив, который потом переняли биг-бенды: бомп-бомп-бомп-бу-бомп, бомп-бомп-бомп-бу-бомп, — Луи вытаскивал свою трубу и играл вместе с ними».

Вскоре Хайнс дорос до более крупных и уважаемых площадок, таких как Grand Terrace, — владельцем там был Аль Капоне, считавший пианиста своим ценным активом и выделивший ему телохранителей, которые сопровождали его в турне. На протяжении своей долгой карьеры Хайнс объездил весь мир, в том числе собрал аншлаг в СССР, в киевском Дворце спорта на десять тысяч мест, — туда его концерт перенесли после того, как в Кремле сочли, что выпускать его на сцену в Москве и Ленинграде будет небезопасно. Кроме того, Хайнс играл перед папой римским и в Белом доме, а его записи повлияли на множество других пианистов. В начале 1960-х он едва не забросил музыку, решив на старости лет сосредоточиться на игре в кегли и продаже табака в собственной лавке. Но в 1964-м критик Стэнли Дэнс уговорил его вернуться, и Хайнс триумфально собрал целую коллекцию престижных наград, а также приобрел новое поколение поклонников.

Манера Хайнса, по крайней мере по части шоуменства и «пламенности», была абсолютно листовской. «Его музыка развивается постепенно, как в оркестре, — писал критик Уитни Баллиетт. — Первые два такта играются мягко и немного неровно, тихими аккордами, образующими каркас мелодии. К третьему такту громкость повышается, и появляется ненавязчивый, ровный ритм. Затем он переходит на ровные децимы в левой руке [прием, позаимствованный у Феллмана], а правой начинает играть на слабые доли определенную аккордную последовательность. После чего в следующем такте уходит в верхний регистр и принимается играть в нем неровные, синкопированные ноты, в то время как левая рука берется за нисходящие ритмичные аккорды, в которых постоянно меняется гармония (в этом месте возможно такое количество вариаций, что задействовать их все в одном такте почти нереально). Через некоторое время — бац! — музыка становится еще громче, и Хайнс затевает стремительную спотыкающуюся пробежку туда-сюда по всей клавиатуре: левая рука при этом то и дело берет несколько случайных нот на безударные доли. Вскоре дело доходит до нескольких скоростных glissando двумя пальцами, что в конечном счете перерастает в аритмичный водоворот аккордов и коротких рваных пассажей, а после этого так же внезапно, как он все это затеял, пианист переходит к интерлюдии, состоящей из спокойных созвучий и простых одиночных нот».

Эрл Хайнс. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет

Кульминационный отрывок описанного выше выступления Хайнса предвосхищает исполнительскую манеру незаурядного пианиста Сесила Тейлора (р. 1929): во время его концертов на волю, как правило, вырывается такая сокрушительная звуковая буря, какую может произвести на свет только поистине звериный темперамент. На Kool Jazz Festival в нью-йоркском Карнеги-холле в 1984 году Тейлор начал свое выступление еще за кулисами с воя и воплей, которые доносились до зрителей в зале, после чего внезапно выпрыгнул на сцену, весь в белом, потрясывая своей обычной копной дредов. Все в облике пианиста, вплоть до его характерной прически, оставляло ощущение тщательно продуманного беспорядка.

Сесил Тейлор. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет

Сев за фортепиано, Тейлор перво-наперво ударил по нему предплечьем. Секунды спустя целый взрыв звуков сотряс инструмент от края до края — ноты то собирались в громоздкие звуковые глыбы, то рассыпались на мелодические осколки, закручивались спиралями, наваливались друг на друга, бились и колотились; иногда музыкант словно на мгновение брал паузу, чтобы набрать воздуха, и вновь с неистовством обрушивался на фортепиано, которое трепетало и стонало, а многие зрители тем временем пробирались к выходу.

Фонд Гугенхайма отметил Тейлора за его яркую индивидуальность, а грант Макартура музыкант получил с формулировкой «за гениальность» — тем не менее самого себя музыкант считает представителем некоей более широкой традиции. Свои импровизации он как-то раз сравнил с пугающими, но завораживающими работами испанского архитектора и скульптора Сантьяго Калатравы. Криволинейные мосты и здания Калатравы — например, 54-этажная «танцующая башня» в шведском Мальме, получившая прозвище «Вращающийся корпус», или извилистый небоскреб Чикаго-Спайр, который местные жители называют «твизлером»[34], — выглядят как природные, нерукотворные объекты. Впрочем, в тейлоровской природе господствуют не упорядоченные спиральные орнаменты, а яростное, непредсказуемое нагромождение линий и фигур.

В сущности, Сесил Тейлор — просто-напросто последний на сегодняшний день элемент в том ряду, который начался еще с Карла Филиппа Эммануила Баха и его пламенных музыкальных фантазий. Артисты, входящие в этот ряд, воспевают непредсказуемость, стремительность порывов, беспредельную свободу человеческого духа.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 6 Мифы о громе, молнии, ветре и дожде

Глава 6 Мифы о громе, молнии, ветре и дожде Небесная управа грома и молний Как упоминалось выше, вся деятельность в Верхнем мире организовывалась официальными учреждениями и министерствами, причем по функциям и структуре они ничем не отличались от земных. В «Книге гор и

Мать Молнии

Мать Молнии Божество является в образе женщины в роскошных одеждах голубого, зеленого, красного и белого цветов; в правой или в левой руке она держит зеркало, которое излучает широкие потоки света или вспышки молний.Как считают китайцы, молнии вызываются, если потереть

Происхождение духа Молнии

Происхождение духа Молнии Рассказывают, что Дун Вангун, правитель Бессмертных, однажды играл в мяч с Ю Ню. Он проиграл, и, когда Небо рассмеялось, из его полуоткрытого рта вылетела вспышка света. Это и была молния, она считается мужским началом, потому что стремится к Земле,

Гром и молнии русской победы

Гром и молнии русской победы В городе Глухове, который после разрушения Батурина надолго станет гетманской столицей, была совершена символическая казнь Мазепы: с чучела Мазепы сорвали орденскую ленту Андрея Первозванного, разорвали и растоптали герб Мазепы, сломали

Что вероятнее: гибель от удара молнии или от упавшего астероида?

Что вероятнее: гибель от удара молнии или от упавшего астероида? Пока на человечество не обрушилось чудовищное проклятие под названием «статистика», мы жили счастливой и безмятежной жизнью, полной веселья и радости, получая информацию в виде вполне сносных суждений.

Подобно вспышке молнии

Подобно вспышке молнии На протяжении всего XIX века символы и практики, окружающие электричество, сохраняли в себе частицу старого алхимического огня. Электрический витализм и магнетический транс питали дух анимизма в эпоху торжества механицизма. Электрические

Стоит ли бисер метать

Стоит ли бисер метать Из всех старинных видов рукоделия вышивание бисером отчего-то полюбилось в России пуще других. И цены на антикварном рынке на бисерные вышивки сегодня просто поднебесные. Любят, словом, в России ручную работу, и ее проявления в материальной культуре

Часть IV

Часть IV Несомненно для меня, что в этой сфере заложена моя сверхзадача, которую, следуя завету Станиславского, я не спешу сформулировать. А, следовательно, тут и пройдет линия сквозного действия будущего моего спектакля, а пока - рассуждения о нем.Пьеса "Вишневый сад"

Часть V

Часть V Когда мы уже поселились в мире пьесы, в душах ее героев, мы обязаны сосредоточиться на анализе событийной действенной структуры пьесы, на исследовании того, что происходит в каждой сцене, в последовательном развитии действия. А если сказать точнее - того, что должно

«Стремясь к сердцам сквозь молнии и гром»

«Стремясь к сердцам сквозь молнии и гром» Есть женщины особенные, есть! Гордиться ими вправе человечество. Они хранят достоинство и честь, Как преданные воины – Отечество! Много на земле жило людей, которые делали жизнь прекрасней, и среди них достойное место занимала