Владимир Порудоминский «К своим пошла…» Просто заметки

Владимир Порудоминский

«К своим пошла…» Просто заметки

…На Украину, в Каменку, мы с Лидией Борисовной попали в начале восьмидесятых: ежегодные Пушкинские дни в ту пору широко отмечались по всей стране.

Гостеприимные хозяева районного масштаба целые дни возили нас по местам выступлений, прилежно и уважительно слушали наши разговоры о Пушкине, по вечерам, разговляясь за столом, щедро уставленным крепкими напитками, галушками, салом, варениками и прочей местной снедью, дружно спевали «Распрягайте, хлопцы, коней», «Чему ж я не сокол», что-то про курочку и гусочку.

В имении Давыдовых, где Пушкин, деля время между «аристократическими обедами и демократическими спорами», встречался с будущими участниками восстания, воздвигнут удачный многофигурный памятник декабристам.

Владимир Порудоминский. 2000-е

Декабристы были пожизненной любовью Лидии Борисовны. Она написала хорошую книжку о самоотверженном юноше Бестужеве-Рюмине. Она не поддавалась нынешним разговорам о вреде, причиненном декабристами историческому развитию отечества. Для нее, как для Герцена, люди 14 декабря были людьми высокого нравственного подвига и примера.

Как-то мы говорили с ней, что в отличие от богатого юноши из евангельской притчи они все свое имение роздали, от всего отказались во имя служения истине.

Там, в Каменке, особенно по вечерам, мы с Лидой подолгу сидели возле памятника декабристам. Есть в этом памятнике какая-то манящая энергия, сила притяжения, которой иногда обладает скульптура. Впрочем, может быть, нам это казалось, потому что люди, изваянные мастером, все время незримо присутствовали рядом — в мыслях, в беседах, просто в воздухе («мы в воздухе одном»).

К памятнику Лидия Борисовна уходила от шумного застолья, хотя толк в застольях знала и ценила их.

Стояли теплые июньские вечера. Купы деревьев чернели на фоне высветленного лунным светом неба.

Редеет облаков летучая гряда.

Звезда печальная, вечерняя звезда!

Твой луч осеребрил увядшие равнины,

И дремлющий залив и черных скал вершины,

Люблю твой слабый свет в небесной вышине;

Он думы разбудил, уснувшие во мне…

Эти строки написаны Пушкиным здесь, в Каменке. («Память Каменки любя…» — оглянется назад Пушкин, оставив эти места.) Стихов Лида помнила множество.

Памятник декабристам в городе Каменке. Скульпторы М. К. Вронский, В. В. Чепелик

Мы засиживались у памятника далеко за полночь. Беседовали, вспоминали, молчали, перебирая в памяти разбуженные думы.

Увлекательные рассуждения, нежданные исповеди, густо заполненные страницы былого и настоящего открывались в сказанном, таились в умолченном…

Сколько раз просил Лиду записать многое из того, что слышал от нее, — хватило бы еще на одну (или не на одну) «Зеленую лампу»: «Ведь никто, кроме тебя, этого не знает» — «Да, непременно надо как-нибудь…»

Когда гостеприимные хозяева, разделавшись с очередным хоровым номером и изготовясь опрокинуть очередную стопку горилки, вдруг полошились, обнаружив, что главная гостья, Лидия Борисовна, за столом отсутствует, кто-нибудь из осведомленных успокаивал: «Да, мабуть, в парке сидит. К своим пошла»…

В своей долгой жизни я встретил лишь считанных людей, которые так же легко и охотно, как Лидия Борисовна, отправлялись в путешествия, общались с людьми, участвовали в разнообразных начинаниях, сами постоянно затевали что-нибудь.

Пушкинский праздник в Захарово. Крайние слева — В. Порудоминский, М. Алигер, крайняя справа — Л. Либединская

Многое из того, что для других не более чем обязанность, необходимость, было для нее частью живой жизни, вызывало неподдельный интерес, находило отклик в ее душе, становилось для нее побуждением и пробуждением к жизни и к работе.

Она так много успевала, потому что любила жить.

Жизнь — не какая-то, не особая, а жизнь вообще — доставляла ей духовную, душевную, телесную радость.

Я видел ее в трудные, несколько раз в трагически трудные дни (без которых не может состояться судьба долго пожившего и пожившего в наше время человека) и всегда поражался ее живой силе, противостоявшей тяготам, трагедии. Не патетика, не могущество воли, не подчинившее себе всего человека чувство долга, к чему нас упрямо приучали («Надо было жить и исполнять свои обязанности», писал ее друг Александр Фадеев, жизни с этими обязанностями не выдюживший и оборвавший ее), — тут иное: просто она ни при каких обстоятельствах не умела утрачивать счастье жизни.

«Пока мы недовольны жизнью, она проходит», — одно из любимейших изречений Лиды; она щедро одарила им своих друзей.

Она говорила, что знает рецепт счастья: не завидуй, не ревнуй, не бойся, не скупись…

Из письма (конец 2002-го, Лиде за восемьдесят):

«У меня к уходящему году никаких претензий нет, хоть время от времени одолевали какие-нибудь хворобы (ноги стали плохо ходить!), но все-таки я умудрилась слетать весной на недельку в Париж, потом месяц прожить в Малеевке, хороший дружественный месяц, с Леночкой Николаевской, Городницкими и Рассадиными, а осенью была очень волнующая поездка в Елабугу и Чистополь, потом суетливые месяцы в Москве — выступления, телевидение, юбилеи и вот, наконец, обожаемый Иерусалим, который встретил меня холодом, грозами и ветрами, по ночам „ветер выл и ставни стучали“. Но сейчас ветер поутих, дожди умерили свой пыл, все вокруг зазеленело, чудный промытый воздух, может быть, и потеплее станет…»

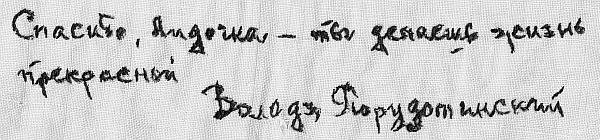

Надпись на скатерти: «Спасибо, Лидочка — ты делаешь жизнь прекрасной. Володя Порудоминский»

Израиль, Иерусалим — у Лиды любовь неизменная, всегда манящая и радостная, еще с конца восьмидесятых: едва Союз наладил отношения с Израилем, Лида тотчас собралась к родным, и мы с Надей тогда же поехали: за три месяца вместе исходили вдоль и поперек эту «шмуле полоске» (узкую полоску), как на полуидише назвал еще в самолете Священную Землю какой-то старенький еврей.

А после — Лида туда уже всякий год, несчетно, из московской суеты и беготни; впрочем, и в Иерусалиме отсыпалась, отлеживалась только первую неделю — все хотелось двигаться, смотреть, встречаться с людьми.

Из письма: «Когда Игорь <Губерман> едет куда-нибудь по стране выступать, я увязываюсь за ним, а так как он категорически запрещает мне присутствовать в зале, то я знакомлюсь с достопримечательностями Хайфы, или Беэр-Шевы или еще какого-нибудь города».

Еще: «Я здесь уже скоро два месяца. Здесь не жизнь, а рай. Погода стояла изумительная, только вчера прошел первый ливень с градом, а сегодня тихий серый денек без дождя, какие бывают в Переделкино в начале сентября» (письмо февральское).

Или: «Радуюсь безоблачному иерусалимскому небу, теплому солнцу и, главное, человеческому общению. Короче, благодарю судьбу за каждый прожитый день…»

Как-то спросил Игоря, заехавшего сюда, в Германию, по дороге из Москвы, как там Лидия Борисовна.

Игорь ответил в своем ключе: «Тещенька носится по Москве и открывает мемориальные доски».

Это — все то же: к своим пошла.

Люди, чьи имена отпечатывались на мемориальных досках, которые открывала Лидия Борисовна, вне зависимости от того, жили они вчера или полтора столетия назад, были для нее близкими, дорогими людьми.

Л. Либединская с внуками

Крестным отцом Лидии Борисовны был поэт Вячеслав Иванов, но в «башню» ее не тянуло. Реальная жизнь и литература неделимо и гармонично сопрягались в ее жизни: были в отношении одна к другой и целым и частью целого.

Прочитайте ее книги для юношества — о Толстом, о Герцене и Огареве: она отворяет читателю дверь в литературу, как в дом, от рождения знакомый и освоенный, как в родной дом, — но и жизнь, обычная, житейская, была для нее насыщена литературой — темами, образами, сближениями…

Из письма: «Спасибо за письмо, которое я получила, вернувшись из Израиля, — это было одно из немногих радостных событий в нашей безумной действительности, когда даже я, при всем своем оптимизме, после каждых „последних известий“ впадаю в ярость от всего происходящего здесь и в основном от человеческой глупости и подлости. Но будем верить, что „и это пройдет“. В Москве сразу попала в какой-то водоворот — записи на радио, на телевидении, межвузовский конкурс чтецов памяти Яши Смоленского в Щукинском училище — это было прекрасно — три дня с утра до вечера слушали прекрасную литературу, правда, не всегда в прекрасном исполнении, но были очень хорошие ребята. Особенно один мальчик, который читал отрывок из „Братьев Карамазовых“ о Коле Красоткине, который идет по базару, направляясь к Илюшечке. И еще была чудесная девочка, читала отрывок из „Семейного счастья“ — сцену в саду и прогулку по лунной дорожке, где Толстой (только он это мог!) видел тень от прыгающей лягушки. Это были счастливых три дня!»

Однажды сказала всерьез: «Вот думала: с кем из русских писателей хотела бы иметь роман. Надумала троих: Пушкин, Герцен, Чехов».

Помня о ее пристрастных паломничествах в Шахматово, я спросил: «А Блок?» После некоторой паузы: «Нет, с ним выпить вина, помолчать».

Мне радостно думать и чувствовать, что мы искренно скучали друг по другу. Из письма: «Я минувшим летом побывала в Голландии, Бельгии и Люксембурге — туристская поездка от Дома актера, очень было интересно, но я все время думала, что ты и Надя где-то совсем близко, и так досадно, что я не могу до вас добраться. Так уже хочется повидаться… Приехали бы на Пушкинские дни, вот была бы радость! Я часто вспоминаю наши Пушкинские поездки, особенно Каменку и Владикавказ…»

Лидия Борисовна в Шахматово

В поездке. В первом ряду — Б. Окуджава (второй слева), Г. Горин (второй справа), во втором ряду — Л. Либединская и М. Алигер (четвертая и пятая слева)

Нашу забайкальскую поездку (Юра Давыдов, Сергей Давыдов, Марк Сергеев, Лев Разгон) она вспоминает в «Зеленой лампе»: «Ездили по Читинской области, посещали знаменитые места, связанные с пребыванием здесь в ссылке декабристов, — Петровский завод, Акатуй. Помню, как в Акатуе мы долго стояли у могилы Михаила Лунина, находившейся возле бывшего острога, в котором он и умер… У подножия большого железного креста, поставленного еще в прошлом веке его сестрой, увидели мы небольшую металлическую пластинку, на которой тонкой проволокой была наварена надпись: „Ветерану войны с Наполеоном от ветерана войны с Гитлером“. Подписи не было, но у нас от волнения перехватило дыхание и слезы выступили на глазах…»

Финал поездки по Тверской губернии — большой Пушкинский праздник на поле в Бернове.

Накануне вечером нас (группу московских гостей) привезли в какое-то стоявшее в стороне от жилых мест хозяйство, что-то вроде лесничества.

Расположились на ночлег в старинном деревянном доме, напоенном ароматом набравшихся за день солнца бревенчатых стен.

Не спалось.

То ли впечатления поистине сказочного путешествия тревожили мысль и чувство, то ли пьяный лесной воздух будоражил, то ли особенная пронзительная тишина, которую как бы дополняли шорохи и голоса обступившего нас леса. Еще не рассвело, мы как-то дружно, один за другим, вышли из дома на волю. Низко над землей повис густой туман. Слышно было, как недалеко пасутся лошади — топчут землю и жуют траву. Цепляясь друг за друга, мы выбрались между сараями на берег реки. Что-то огромное двинулось нам навстречу. Как бы расталкивая туман, показалась поначалу незамеченная в нем белая лошадь. Внизу, под отлогим обрывом, темнела под серым мглистым покровом полоса воды. «Давайте ждать рассвет», — сказала Лида.

Мы долго стояли над рекой, лишь изредка тихо перебрасываясь словами, смотрели, как солнце, постепенно белея, поднимается над горизонтом, как туман дымится над черной рекой, как, обнажая сочную зелень просторного луга, тает белесая пелена на противоположном берегу.

Рита Алигер. Яша Смоленский. Марк Сергеев…

Со светлой печалью называю эти имена.

Теперь и Лида к своим пошла…

По завершении праздника там, в Бернове, на лесной опушке нас угощали ухой из рыбы, которую местные умельцы-рыбаки ловили прямо руками под корнями и корягами в протекавшем тут же за кустами ручье. Застолье было отменное, омрачали его (почти буквально) лишь налетавшие тучами комары. Кто отмахивался веткой, кто хлопал ладонью, Рита Алигер страдала почти до отчаяния, Лида вальяжно сидела во главе стола, рассказывала что-то интересное, ее полные обнаженные до плеч руки были облеплены настырными насекомыми, она не обращала на них ни малейшего внимания. В один только момент, когда Рита, стеная и умоляя отвезти ее немедленно в гостиницу, совершала руками сложные гимнастические движения, Лида прервала рассказ: «Маргарита (они дружили, но были на „вы“), оставьте комаров в покое…»

Маргарита Алигер. 1930-е

Всякий прием пищи с Лидой — в вагоне, в непритязательном гостиничном номере, в столовке какого-нибудь райцентра — непременно оборачивался красивым застольем.

Она любила создавать эстетику застолья.

Помню мое удивление во время первой совместной поездки, забыл уже — куда: в поезде, утеснившись в плацкартном купе, принялись — каждый — извлекать из сумок и кое-как размещать на узком пространстве вагонного столика завернутые в бумагу свертки, но Лида властным движением руки остановила нас. В ее чемодане оказались красивые тарелки, и вилки с ножами, и металлические рюмки, и цветастые салфетки (наверно, красные в белую горошину — она очень любила это сочетание).

У нее дома, на ее всегда с отменным вкусом, нарядно накрытом столе любое блюдо — будь то привычная отварная картошка — смотрелось изысканным и неотразимо привлекательным.

Дни рождения (и не только ее или домашних: «Отмечали в марте восьмидесятилетие Данина, а так как Наташа себя плохо чувствовала и была не в силах ничего готовить, то я их позвала к себе на обед и еще Разгонов и Жутовских, мы замечательно посидели…»), годовщины, Новый год, рождественские елки, на которые собиралось по тридцать и более детей и на которых родители веселились не меньше, чем дети, Пасха (непременно).

И — просто так: «Давно не виделись», «Надо поговорить», «Тут приехал имярек из …Питера, Иркутска, Тбилиси… словом, заглядывайте…»

Эстетика застолья само собой включала в себя и эстетику застольной беседы. Того более: нередко поводом для застолья был некий акт творческого общения, когда кому-нибудь из друзей хотелось поверить друзьям плоды своих творческих усилий, — а много ли найдется мест, где сделаешь это столь духовно и душевно полноценно, как в доме у Лидии Борисовны.

Владимир Порудоминский на Блоковском празднике в Шахматово

Помню, Натан Эйдельман рассказывал здесь о замысле «Революции сверху». Саша Кутепов впервые читал свою композицию по «Доктору Живаго»…

Вспоминаю Герцена — о почетной задаче быть центром в обществе, разобщенном и скованном.

Лидия Борисовна не претендовала играть общественную роль. Она была из людей вроде обожаемого ею Корнея Ивановича Чуковского, чья общественная роль определялась участием в литературной жизни со взятой на себя — сознательно и бессознательно — обязанностью утверждать в ней истинное, очищать и облагораживать ее.

Всегда сильно горевала, когда уходили из жизни друзья-литераторы старшего и ее собственного поколения, с которыми многое ее связывало — доброе и недоброе, радостное и трагическое. Едва не всякий разговор о них завершала знаменитым: «Не говори с тоской: их нет, // Но с благодарностию: были». Да и не уходили они далеко и навсегда: в любую минуту, когда требовала того ее душа, она переступала в пространство памяти, чтобы снова общаться с ними — шла к своим.

Не раз говорила, что точно знает, как умрет. Неужели и вправду знала, что вот так — с томиком Баратынского в руке? Не потому ли потянулась взять книгу, что почувствовала приближение «всех загадок разрешенье» (по слову Баратынского)?

Я приставал к ней, чтобы написала книгу о советской литературе в ее живых образах и событиях, как они обитают в пространстве ее памяти. Она помнила многое из того, что неведомо историкам литературы, многое же из того, что ведомо, помнила так, как только она помнила: «Расскажи об этих беседах, спорах, дружбах и враждах, наивности, изворотливости, отчаянии, об идеалах, поруганных теми, кто в них свято верил, но так и не смог отказаться от них. Расскажи, как только ты умеешь — просто, спокойно, искренно, по-женски мягко, не философствуя, но с высоты твоего сегодняшнего возраста и знания, — оно получится уже и мудро».

Владимир Порудоминский и Натан Эйдельман

Она не соглашалась:

«А мне что-то совсем не хочется работать, хотя вроде бы каждый день что-то пишешь, то радиопередачу, то рецензии, то какие-то статейки для энциклопедических словарей, но все это между делом, а писать что-нибудь серьезное нет никакой охоты — столько книг написано, что без меня как-нибудь обойдется. Бабушка моя говорила: „Жить надо так, чтобы в молодости делать все, что хочется, а в старости не делать того, что не хочется. Тогда будешь счастлива“. Вот я и стараюсь не очень себя обременять мыслями о „нетленках“. Столько еще непрочитанных прекрасных книг, столько невиданных стран и городов, столько хороших людей, с которыми хочется общаться, — надо торопиться!»

Тоскую, что ее нет, но говорю с благодарностью — была.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Откуда пошла славянская письменность

Откуда пошла славянская письменность В неповторимый мир Древней Руси вводят нас былины. Красуются в нем славные города Киев и Новгород с белокаменными храмами; бушует народное вече; стучат мечи богатырские, и свистят каленые стрелы; стоят на страже родной земли

Владимир Тучков БУНТ НА КОРАБЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930)

Владимир Тучков БУНТ НА КОРАБЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) Поэт Владимир Маяковский был антиглобалистом и анархистом. Точнее — наверняка стал бы таковым сейчас, если бы родился не в конце позапрошлого века, а лет пятнадцать-двадцать назад.

Следите за своим языком

Следите за своим языком Нередко иностранцы, попадая в Китай, начинают громко обсуждать между собой самые щепетильные проблемы китайской политики или отпускают колкие замечания по поводу окружающих китайцев. Они пребывают в полной уверенности, что никто вокруг не

«Они считают меня своим!»

«Они считают меня своим!» Это еще одно расхожее и часто встречающееся заблуждение, особенно среди тех, кто совсем недавно начал совершать деловые поездки в Китай. Китайцы сделают все, чтобы вы поверили, что вы стали частью их сообщества – вы якобы превратились в «своего»,

Откуда есть-пошла русская душа?

Откуда есть-пошла русская душа? Как часто мы слышим и читаем о «широкой русской душе», об «истинно русской бесшабашности», о том, что мы по- прежнему надеемся на русский «авось» и тому подобное. Власть таких стереотипов поразительна. Мне особенно запомнилось, как

ОН СВЯЗАН СО СВОИМ ПОКОЛЕНИЕМ

ОН СВЯЗАН СО СВОИМ ПОКОЛЕНИЕМ Оно узнало и признало его. Веселые девочки и мальчики, выросшие у разнообразных покровских ворот, любят своего актера. И как он мог бы потеряться, и как мы могли бы его не узнать? Все идет по плану. Он не единственный "герой нашего времени". Их

4.3. Испытание мира не своим чувством

4.3. Испытание мира не своим чувством Халява Эстетика — производство поверхностей, которые, как зеркала, удваивают чувства.Ты на эти поверхности килограмм гадостей, а они тебе два килограмма умиротворения. В удвоении наши чувства уже не зависят от нас. От того, как мы