О дневниках Георгия Эфрона Из выступления на конференции в Доме-музее Цветаевой

О дневниках Георгия Эфрона

Из выступления на конференции в Доме-музее Цветаевой

Дорогие друзья! У меня не доклад и даже не сообщение — я просто хочу поделиться с вами своими чувствами.

Я прочитала два тома дневников Георгия Сергеевича Эфрона — Мура. И должна сказать, что книги эти произвели на меня поистине оглушительное впечатление. Я давно не испытывала такого душевного потрясения. Я хочу от всего сердца поблагодарить Музей Марины Цветаевой и составителей (прежде всего Елену Коркину), которым мы обязаны выходом этой книги. Ведь даже сейчас, когда читаешь эту книгу и перед тобой равнодушный типографский шрифт, от боли разрывается душа, а каково было составителям изо дня в день, из месяца в месяц держать в руках эти детские (да, да, еще детские!) тетрадки. Ведь здесь все кровоточит!

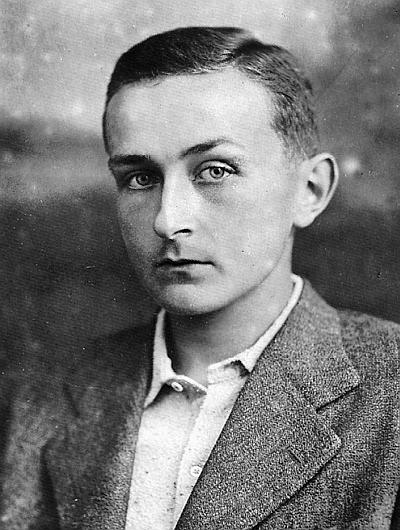

Георгий Эфрон. 1941

Позволю себе прочитать довольно большой отрывок из дневника Мура. Запись сделана 16 июля 1941 г. Мальчику шестнадцать лет, но какой же это удивительный человек!

«С некоторого времени ощущение, меня доминирующее, стало распад. <…> Процесс распада всех без исключения моральных ценностей начался у меня по-настоящему еще в детстве, когда я увидел семью в разладе… Семьи не было, был ничем не связанный коллектив. Распад семьи начался с разногласий между матерью и сестрой — сестра переехала жить одна, а потом распад семьи усилился отъездом сестры в СССР. Распад семьи был не только в антагонизме — очень остром — матери и сестры, но и в антагонизме матери и отца. Распад был еще в том, что отец и мать оказали на меня совершенно различные влияния, и вместо того, чтобы им подчиняться, я шел своей дорогой, пробиваясь сквозь педагогические разноголосицы и идеологический сумбур. Процесс распада продолжался пребыванием моим в католической школе Маяра в Кламаре. <…> Все моральные — так называемые объективные — ценности летели к чорту. Понятие семьи — постепенно уходило. Религия — перестала существовать. Коммунизм был негласный и законспирированный. Выходила каша влияний. Создавалась довольно-таки эклектическая философски-идеологическая подкладка. Процесс распада продолжался скоропалительным бегством отца из Франции… отъездом из дому в отель и отказом от школы… далекой перспективой поездки в СССР и вместе с тем общением — вынужденно-матерьяльным — с эмигрантами. Распад усугублялся ничегонеделаньем, шляньем по кафэ… политическим положением, боязнью войны, письмами отца, передаваемыми секретно… какая каша, боже мой! Наконец отъезд в СССР. По правде сказать, отъезд в СССР имел для меня… большое значение. Я сильно надеялся наконец отыскать в СССР среду устойчивую, незыбкие идеалы, крепких друзей, жизнь интенсивную и насыщенную содержанием. <…> И я поехал. Попал на дачу, где сейчас же начались раздоры между Львовыми и нами, дрязги из-за площади, шляния и встречи отца с таинственными людьми из НКВД… Слова отца, что сейчас еще ничего не известно. Полная законспирированность отца, мать ни с кем не видится, я — один с Митькой. <…> Тот же распад, только усугубленный необычной обстановкой. Потом — аресты отца и Али, завершающие распад семьи окончательно. Все, к чему ты привык — скорее, начинаешь привыкать, — летит к чорту. Это и есть разложение и меня беспрестанно преследует. Саморождается космополитизм, деклассированность и эклектичность во взглядах. <…> Наконец — Покровский бульвар. Как будто прочность. Договор на два года. Хожу в школу, знакомлюсь, привыкаю. Но тут скандалы с соседями. <…> Кончаю 8-й класс — причем ни с кем не сблизился… Никакой среды не нашел, да и нет ее. <…> Тут — война! И все опять к чорту. <…> Все это я пишу не из какого-то там пессимизма — я вообще очень оптимистичен. Но чтобы показать факты. Пусть с меня не спрашивают доброты, хорошего настроения, добродушия, благодарности. Пусть меня оставят в покое. Я от себя не завишу и пока не буду зависеть, значить ничего не буду. Но я имею право на холодность с кем хочу. Пусть не попрекают меня моими флиртами, пусть оставят меня в покое. Я имею право на эгоизм, так как вся моя жизнь сложилась так, чтобы сделать из меня эгоиста и эгоцентрика. Я ничего не прошу» [65].

Лидия Либединская на вечере в Доме-музее Цветаевой в Москве. Справа — Максим Амелин. 2002

Чтобы шестнадцатилетний мальчик так писал о себе — это невероятно! А какое одиночество… Я поняла простую и жестокую вещь: в этой необыкновенной семье, где все его искренне любили, он был никому не нужен. Абсолютно никому душевно не нужен. Я никого не обвиняю — так складывалась жизнь. Поймите меня правильно: дневники Мура — это страшный обвинительный акт всей нашей эпохе.

Почему внук Ивана Владимировича Цветаева, столько сделавшего для русской культуры, должен был родиться где-то в Чехословакии и прожить на свете такие жестокие девятнадцать лет. Ведь он прожил всего девятнадцать лет, а сколько потерь, сколько страданий! Мы даже представить себе не можем, что люди в нем потеряли! Высокий интеллект, культура, задатки талантливого писателя — все погибло. Хорошо, что дневники сохранились и те, кто прочитает их, смогут ощутить ужас проклятого ХХ века.

В дневниках Мура поражает точность, с которой он описывает события и людей. Он пишет о сороковом, о начале сорок первого года в Москве. Как же узок был круг московской интеллигенции! Я росла в семье, близкой к этому кругу, и для меня нет почти ни одной незнакомой фамилии среди тех, кого упоминает Мур и с кем, следовательно, встречалась Цветаева. Я не говорю о людях, широко известных в литературной и художественной среде, не буду перечислять фамилии — но кто сейчас помнит литератора Балагина? А я помню, как мы с мамой ходили к нему в гости; большой серый дом в Трубниковском переулке, высокий этаж, широкое окно, из которого видны Воробьевы горы и стога сена по склонам гор…

Дневники Мура — это еще воскрешение времени.

Цитированная выше запись, как уже сказано, была сделана 16 июля 1941 г. А за месяц до этого — 18 июня — мы сидели с Георгием в палисаднике перед домом, где снимал комнату Крученых, и мне в голову не могло прийти, какие мысли одолевали этого мальчика. Я студентка, у меня маленькая дочка — что мне этот восьмиклассник? Он был немного неуклюж, выглядел отекшим; лицо бледное, даже сероватое. Он много молчал, наверное, потому казался мне чуть высокомерным.

А до начала войны оставалось четыре дня!

Единственное, что вызывает у меня недоумение, — это записи Мура о панических настроениях в Москве сразу после начала войны. Наоборот, была какая-то глупая уверенность, что война к осени окончится, даже называли числа: 20–25 августа.

Я всю войну была в Москве, никуда не уезжала, работала в госпитале (клиника МОНИКИ на одной из Мещанских улиц) и не помню, чтобы кто-то находился в такой панике, как Марина Ивановна (как описывает ее Мур в эти дни). Я объясняю ее состояние тем, что уже была завоевана Чехословакия, пал Париж; для Цветаевой это были страны и города ее жизни. А для нас они были абстракцией: что Париж, что Прага, что Луна, что Марс — все одно.

А у самого Мура — какое ясное и точное понимание международной обстановки!

16 октября 1941 г., Москва. Как точно Мур фиксирует события! Признаться, я даже забыла эту фразу из сводки Информбюро, прочитанной Левитаном, — фразу, которую приводит в дневнике Мур: «Положение на Западном фронте ухудшилось» (2, 48). Это было единственное за всю войну официальное сообщение о том, что положение на фронте ухудшилось. Все остальные случаи ежедневного и ежечасного отступления нашей армии объяснялись стратегической необходимостью.

Мне памятен этот день. С часу на час переносилось выступление Пронина (председателя Моссовета). Сначала он должен был выступить в десять утра, потом в одиннадцать… И так до шести вечера. Мур описывает этот день подробно. Пишет о панике в городе, о бегстве людей из Москвы: «Впечатление такое, что 50 % Москвы эвакуируется» (2, 51), затем о вмешательстве властей: «Сегодня Моссовет приостановил эвакуацию. В шесть часов читали по радио декрет Моссовета, предписывающий троллейбусам и автобусам работать нормально, магазинам и ресторанам работать в обычном режиме» (2, 51).

Мур задается вопросом: «Что означает этот декрет Моссовета?»; теряется в догадках, «будут ли защищать Москву или красные войска ее оставят» (2, 51).

На следующий день в десять утра выступил первый секретарь московской секции ЦК Щербаков. Наконец было сказано, что за Москву будут драться и что немцы в город не войдут (Мур пишет об этой речи Щербакова). И в такой обстановке, когда речь идет о жизни и смерти, Мур идет в библиотеку, где «ни души», читает Малларме и Валери и поднимает вопрос «об объективной ценности искусства»: «Останется ли что-нибудь из произведений этих замечательных и гениальных поэтов в человеческих умах после войны?» (2, 56–57).

Мне помнится, что после 16 октября бегство прекратилось. Через несколько дней стало ясно, что Москву не отдадут. Я не могу понять, почему Мур все-таки едет в Ташкент? Ведь там у него никого нет. Правда, он мечтает попасть не в Ташкент, а в Ашхабад, к единственному другу — Митьке (см.: 2, 71, 106). Вероятно, эта нелепая детская мечта (следствие все того же страшного одиночества), это желание к кому-то приткнуться и толкнули его на роковой шаг — на отъезд из Москвы.

Многим известны строки Бориса Пастернака из его автобиографического очерка «Люди и положения», где он пишет о самоубийстве Цветаевой: «Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой, и когда ей показалось, что это непозволительная роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательною страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, и в испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, сунула голову в петлю, как под подушку» [66].

Мур, который не мог знать об этих словах Пастернака, в 1943 г. в Ташкенте, ожидая отправки на трудовой фронт, пишет С. Гуревичу: «Около меня не нашлось ни одного человека, который, взяв меня за обе руки, внятно произнес бы мне: „Жизнь — впереди, война — кончится; не горюй, ничто не вечно, трудности закалят тебя, все идет к лучшему…“ …я знаю эти слова; они мне были очень нужны, но никто их не произнес, и вокруг меня был тот же человеческий хаос (пастернаковское слово! — Л.Б.), что и вокруг Марины Ивановны в месяцы отъезда из Москвы и жизни в Татарии. <…> Она совсем потеряла голову… она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее за такое внезапное превращение… Но как я ее понимаю теперь!» [67]

Когда я читала письмо Мура к Гуревичу, мне вдруг вспомнилось, как, еще ожидая рождения сына, Марина Ивановна писала О. Е. Колбасиной-Черновой: «Иногда, ловя себя на мечтах о няньке, думаю: а вдруг он эту няньку будет любить больше, чем меня? — и сразу: не надо няньки! И сразу: видение ужасных утр, без стихов, с пеленками, — и опять cri du coeur [68]: няньку! Няньки, конечно, не будет, а стихи, конечно, будут — иначе моя жизнь была бы не моя, и я была бы не я» (VI, 704).

Пророческие слова. Да, нужна была «нянька» в самом высоком значении этого слова, пусть не покажется оно прозаическим.

И вот наступил момент, когда «няньки» нет, т. е. не от кого ждать защиты и помощи. И стихов нет. Тогда Марина Цветаева уходит из жизни, это уже не ее жизнь. А Мур остается. И он ни разу не упрекает мать за это. Наоборот, он все время говорит, что она сделала правильно.

Это очень жестоко, когда так говорит сын. Очень жестоко. Но если вдуматься в эти его слова, то становится ясно, что он все понимает. Понимает, что ее ожидало.

И действительно, что ей предстояло узнать, останься она жива? Что Аля провела почти двадцать лет в тюрьмах и ссылках. Что Сергея Яковлевича убили. Что Мур в девятнадцать лет погиб в первом бою. Нет, лучше всего этого не знать!

16 октября 1941 г., когда Мур ходит по московским улицам, он не знает, что в эти часы — на Лубянке ли, на Пресне ли — убивают его отца. Расстреливают.

Слава Богу, что Мур этого не знал и не знала этого Марина Ивановна.

И в заключение еще несколько строк из письма Мура (к Е. Я. Эфрон от 7 августа 1942 г.): «Все-таки я слишком рано был брошен в море одиночества. <…> Так хочется кого-нибудь полюбить, что-то делать ради кого-нибудь, кого-то уважать, даже чем-нибудь просто заинтересоваться — а некем».

Мне его бесконечно жаль.

А всем, кто трудился над этой книгой, еще раз нижайшая благодарность.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Избранный ряд наград от «Георгия» до «Георгия» запечатлевают художники

Избранный ряд наград от «Георгия» до «Георгия» запечатлевают художники Лучшие портретисты тщательно запечатлевали на мундире Александра I воинские награды победителя Наполеона, причем для правильности написания художникам обычно выделялся нужный комплект

СТИХИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ РАЗНЫХ ЛЕТ

СТИХИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ РАЗНЫХ ЛЕТ Подборка Валерии Новодворской* * * Настанет день, – печальный, говорят! — Отцарствуют, отплачут, отгорят, — Остужены чужими пятаками, — Мои глаза, подвижные как пламя. И – двойника нащупавший двойник — Сквозь легкое лицо проступит –

Лекция 3 Законы построения публичного выступления

Лекция 3 Законы построения публичного выступления План1. Отдельные виды публичных речей, особенности их создания.2. Функционально-смысловые типы речи.3. Логические законы построения текста публичной речи.4. Средства языковой выразительности выступления.«Нам не дано

5. План подготовки пресс-конференции

5. План подготовки пресс-конференции А) До конференции1. Сформулировать информационный повод пресс-конференции.2. Выработать согласованную позицию организаторов по информационному поводу.3. Обозначить цели пресс-конференции.4. Найти название

Шубертовские переводы Марины Цветаевой

Шубертовские переводы Марины Цветаевой Работа каждого поэта-переводчика составляет отдельный эпизод в истории бытования песен Шуберта. Об одном таком эпизоде сообщает мемуарная запись Марии Юдиной.Выдающаяся пианистка Мария Вениаминовна Юдина (1899—1970) в последние

3.1. Цель и адресат музыкально-журналистского выступления

3.1. Цель и адресат музыкально-журналистского выступления Цель выступления За вопросом «зачем?», отражающим цель музыкально-журналистского выступления, стоит ситуация, которую, используя знаменитое понятие К. Станиславского, можно определить как сверхзадачу.

Цель выступления

Цель выступления За вопросом «зачем?», отражающим цель музыкально-журналистского выступления, стоит ситуация, которую, используя знаменитое понятие К. Станиславского, можно определить как сверхзадачу. Изначальная аксиологическая (оценочная) направленность

3.2. Объекты музыкально-журналистского выступления

3.2. Объекты музыкально-журналистского выступления Третий вопрос – «о чем?» – касается уже непосредственно содержательной стороны журналистского выступления, со своей стороны обуславливающий выбор жанра и его особенности. Здесь речь должна идти о понятии объекта