Развитие некоммунистического сознания в СССР

Развитие некоммунистического сознания в СССР

Сильным импульсом в развитии политического самосознания советского общества стала вторая критическая волна, которая была вызвана разоблачениями преступлений Сталина и пришла с запада, в первую очередь в виде «событий в Польше и Венгрии». Центром политического самосознания страны оставалась Москва, но непосредственно польские и венгерские события больше влияли на население Украины через соседскую близость и знание обоих языков, особенно польского. Польские газеты, среди них «Штандар млодых», были главным источником информации для Львова и Киева.

Герои Советского Союза Никита Хрущев и Абдель Насер открывают Асуанскую плотину. 13 мая 1964 года

«События в Польше и Венгрии» в 1956 г. в действительности по своему ходу и последствиям были совсем разными событиями. Общность между ними заключалась разве что в том, что и в Польше, и в Венгрии реакция широких слоев населения на развенчивание коммунистами Сталина была особенно бурной. Это можно объяснить тем, что вспышка антикоммунистических настроений в обеих странах в соответствии со старыми традициями приобрела антироссийскую расцветку и сопровождалась заострением массовых национальных чувств. Однако непосредственно социальное напряжение не сразу поднимало на поверхность праворадикальные националистические элементы. Реакция рабочей массы и студенческой молодежи была направлена скорее на демократические преобразования и освобождение общества и партии от власти «бюрократов», источником которой, понятно, представлялась российская оккупация.

На этом параллели заканчивались. В Польше ситуацией завладела коммунистическая партия, и после октябрьского пленума ЦК ПОРП в 1956 г., который подверг сокрушительной критике контролируемое Москвой политическое руководство группы покойного Берута, общество более-менее успокоилось аж на четырнадцать лет. В Венгрии, напротив, попытки партии завладеть ситуацией с самого начала были безрезультатными, и в конечном итоге улица оказалась бесконтрольной, дружеские протесты демократических сил начали сопровождаться все более частыми актами насилия. Кризис был ликвидирован повторной интервенцией советских войск, которые сломили отчаянное вооруженное и невооруженное сопротивление мадьяр и привели к власти правительство Кадара.

В сравнении с Венгрией в Польше вообще не было никаких «событий». Но с точки зрения Кремля, то, что произошли в Польше, было еще опаснее, чем венгерский мятеж. Дело в том, что в октябре 1956 г. на своем пленуме ЦК ПОРП избрал первым секретарем выпущенного из тюрьмы Владислава Гомулку, не согласовав свое решение с ЦК КПСС, где бывшему политзаключенному Гомулке не доверяли и хотели видеть у руля партии Эдварда Охаба. Почти сразу после того, как Гомулка был освобожден, у него на квартире начали собираться члены политбюро и секретари ЦК, он стал неформальным лидером партийного руководства. В канун пленума ЦК ПОРП в Варшаву прилетели Хрущев, Молотов, Маленков и Каганович, требовали повиновения, угрожая введением войск. Но с начала волнений в Варшаве на митингах на заводах и в университете Гомулка и реабилитированные вместе с ним бывшие «правые», «ревизионисты», выступали от имени обновленного руководства ПОРП. Партия пошла на вживление некоторых югославских новаций, как, например, рабочие советы на предприятиях, но более действенными оказались позже такие политические маневры, как усиление антисемитизма (во времена Гомулки Польшу покинули почти все ее евреи), возобновления культа Польского государства, и если не культа, то демонстративного почтения к Пилсудскому, своеобразный гомулковский «самокритичный национализм» и при всем этом – существенная либерализация системы.

Вешают коммуниста. Будапешт, 1956

Венгрия, в сущности, пошла обратным путем. К руководству опять был призван Имре Надь, устраненный всего лишь год назад, но старые лидеры не давали ему реальной власти – они пытались использовать авторитет Надя для успокоения народа и в то же время как можно быстрее дискредитировать его в глазах населения. В результате через несколько дней после драматической демонстрации 23 октября улицу уже никто не контролировал. Советские танки были введены в действие на второй день после массовых демонстраций, сразу после попыток толпы прорваться к студиям венгерского радио, и после первой крови поправить дела уже было почти невозможно. Хотя армия осталась под контролем Имре Надя и повстанца-полковника Пала Малетера, хотя большинство восставших требовали лишь вывода советских войск, возобновления независимости и демократизации режима, охоты на «желтоногих» (людей в мундирах с желтыми ботинками – работников службы безопасности), венгерское восстание сильно скомпрометировали садистские издевательства над коммунистами и повешения на улицах, штурм здания горкома партии и другие акции радикального крыла. Если осуждение советской интервенции после 24 октября было общим и захватило также и западные компартии, то оправданность вторжения 4 ноября признал даже Тито, который в оценке венгерских событий навсегда разошелся с Москвой, едва успев помириться. Главным образом благодаря настояниям советского посла в Венгрии Андропова к власти пришло правительство Яноша Кадара, тоже, как и Гомулка, сталинского политзаключенного. Кадар не имел никаких иллюзий относительно политических способностей людей из Кремля, но сохранил искренние коммунистические убеждения в прагматичном и европейском варианте. Эпоха реформ Кадара начинается только с 1960-х гг., а до той поры режим Кадара ассоциируется лишь с расправами над повстанцами 1956 г. и лицемерными присягами и обещаниями.

В. Гомулка на 300-тысячном митинге

Как же стояло дело с антитоталитарным сознанием в СССР? Почему ни в Москве, ни в каком-то рабочем или университетском центре, ни в одной из столиц национальных республик не поднялось волнение масс, хоть в какой-то степени соизмеримое с тем, которое происходило в Варшаве и Будапеште?

Сравнивая влияние польских и венгерских событий на внутреннюю политику в СССР с другими подобными явлениями, можем сразу констатировать, что в конце «великого десятилетия» намного более значительным оказалось влияние «китайских событий». В 1963 г. уже был подготовлен пленум ЦК КПСС по идеологическим вопросам, инициаторы которого секретарь ЦК Л. Ф. Ильичев и зав. отделом культуры ЦК Д. А. Поликарпов планировали самым решительным образом «навести порядок» во вверенной им сфере. Но препятствием стала начатая по инициативе Мао Цзэдуна открытая и очень враждебная полемика китайцев с «советскими ревизионистами». Консерваторам в ЦК КПСС пришлось полностью повернуть фронт против «догматизма», и пленум завис в воздухе.

Чтобы оценить характер сдвигов в сознании масс, следует принять во внимание характер советской идеологии. На самом ли деле верили в нее люди или нет, было ли это глубоким и искренним убеждением или только пустым ритуалом, господствующая от детского садика до Академии наук идеология имела характер политической религии. А это значит, что никто и никогда не мог полностью осознавать, насколько глубоко проникают в его мировоззрение некритически воспринятые общепризнанные догматы. Религиозно воспитанные люди могут практически не посещать храм и не молиться, рассказывать анекдоты о попах и даже иронизировать по поводу непорочного зачатия, но не осмелятся изменить в вероучении хотя бы несколько догм. Полный разрыв со всякой религией может оказаться даже более легким делом, чем впадение в ересь, реформирование вероучения.

Имре Надь во время оглашения приговора

«Глубины» догматики, марксистско-ленинского богословия оставались делом специалистов, как и в церкви. Общепринятые же нормы марксистской веры были достаточно просты: «там» «они» живут при условиях капитализма; хотя благодаря эксплуатации всего мира эти страны и богатые в целом, зато они находятся на низшем этапе общественного развития; мы, хоть и бедствовали, освободили мир от фашистской угрозы и пролагаем путь народам к будущему. Кто был искушеннее терминологически, мог дополнять эту общую схему из багажа трех источников и трех составных частей марксизма. В «основном мифе» схема простая, и она соединяет с мессианской идеей личных воспоминаний о собственных жертвах, особенно недавних – со времен войны. Мессианский характер всенародной жертвенности находил проявление в вере в особенный характер господствующей идеологии, якобы способной разгадать тайны бытия, в отличие от ограниченных буржуазными классовыми интересами, «бездуховных» западных «учений». Такая идеология обеспечивала ту духовную опору в беспросветной повседневности, без которой жизнь была бы просто непереносимой. И за догмы и предрассудки коммунистической «духовной сивухи» цеплялись ее сознательные защитники так же упрямо, как и рядовые жертвы режима.

Идеология коммунизма тотальна и монолитна, она действительно, как высказывался Ленин, словно бы вылита из одного куска стали – и, следовательно, не допускает частичных замен деталей и гибких реконструкций. Каждая ремонтная работа дается с большими трудностями и может принести глубокие и неожиданные осложнения. История преобразована идеологией на сакральную историю, на подготовку конечной цели общественного развития – коммунизму. Из истолкованной по-марксистски истории тоже нельзя изъять ни одного элемента. Тотальная идейная конструкция хрупка и негибка, она непрочна, потому что рассчитана не на конкретное – длительное или короткое – время, а на вечность или, лучше сказать, вневременье.

Характерно, что на общественное сознание в СССР мало влияли «ревизионистские» публикации в Югославии, которые тогда не только были почти малодоступны для нашей читательской публики, но и не находились в центре интересов политических, слишком московских, оппозиционных исканий.

Тем не менее, критическое осмысление коммунистической реальности и элитой, и массами, началось и шло быстрыми темпами.

Известный литератор-диссидент Григорий Померанц позже писал об этой эпохе и о своей среде: «Политика не была нашим ремеслом. И, ухватившись за нее, мы просто свалили в кучу все, что слышали здесь и там. Какая-то мешанина из лозунгов, которые промелькнули в Венгрии, в Польше, с некоторыми домашними дополнениями (сократить сроки военной службы, возобновить суд присяжных). Так что, по-видимому, можно назвать это анархо-синдикализмом. Но ни одного нового веяния, ни одной новой веры».[672]

Еще до XX съезда КПСС и обличительного доклада Хрущева политическое сознание элиты советского общества шаг за шагом ломало догматичные ограничения политической религии коммунизма, поскольку даже скромная критика эпизодов прошлого порождала ливень вопросов, на которые в рамках официальной доктрины не было ответов. После того как – вопреки партийной цензуре – доклад Хрущева стал достоянием общественности, в элите советского общества воцарилось в той или другой форме глубокое недовольство официальными «объяснениями» истории коммунистического прошлого в духе «легкого возобновления ленинских норм и принципов партийной жизни» благодаря «смелой критике партией культа личности Сталина и его последствий». Однако это недовольство породило в основном лишь массу анекдотов о Сталине, Хрущеве и «армянском радио». Идеологически оппозиция коммунистической доктрине повсеместна, но абсолютно не локализована ни идейно, ни организационно. Кружки разного рода, «семинары», достаточно лояльные неформальные объединения и тому подобное возникают (главным образом в Москве) и растут как грибы, но только в следующую, «брежневскую» эпоху некоторые из них становятся чем-то подобным политической оппозиции. Отдельные группки и личности выпадают из этой возбужденной, но в целом лояльной атмосферы.

На время мятежа против Хрущева антитоталитарная общественность была уже достаточно разнообразна и по-разному настроена. Однако ни нового подполья, ни диссидентского движения в СССР добрежневского периода не существовало.

«Семинар», организованный Владимиром Осиповым, неожиданно принял предельно радикальное направление – его руководители решили убить Хрущева как «поджигателя мировой войны» и сразу же были арестованы.

Выразительной альтернативой коммунистической идее на обочине общества остается радикальный правый антикоммунизм. В Украине, например, продолжают возникать недолговечные молодежные группы ОУНовского направления, деятельность которых ограничивается рукописным «журналом» длительностью в один-два выпуска, парой открыток или «жовто-блакытным» флагом над сельсоветом. В русской эмиграции и в России единственным претендентом на лидерство в антиправительственной оппозиции был эмигрантский Национальный трудовой союз. Однако влияния на общественные движения эти и подобные им бескомпромиссные группирования не имели. Сам Бандера, как и его противник в ОУН, лидер ревизионистской группы «двийкарив» Лев Ребет, стали жертвами КГБ – отголоском Венгерского восстания. Шелепин лично организовал убийство Ребета 12.10.57 г. и Бандеры – 15.10.59 г. Возможно, Хрущев не пошел бы на зарубежное политическое убийство, если бы в Венгрию во время «событий» не приехал радикально правый эмигрантский лидер, бывший генерал-полковник Ф. Фаркаш де Кишбарнак. Особенного влияния на ход событий генерал не оказал, но он был членом президиума так называемого Антибольшевистского блока народов (АБН), фактически созданного в эмиграции бандеровцами и возглавляемого Ярославом Стецько. Акция ликвидации руководителей ОУН выражала страх кремлевского руководства перед радикально националистическим противником, которого оно считало реальным своим врагом, собиравшимся выйти из-за спин «ревизионистских» юнцов сразу же, как только они внесут смятение в общество.

Господство в антикоммунистической среде старых праворадикальных групп с их неясными отношениями с оккупационными немецкими властями усилило процессы разграничения в оппозиционных кругах. На Осипова уже в лагере сильное впечатление произвели рассказы националиста-эстонца, бывшего в годы войны добровольцем в армии Финляндии и как пулеметчик – убивавшего сотни красноармейцев, которых гнали в атаку на финские доты. Тогда в Осипове сформировалась идея русского национализма и антисемитизма как защитная форма против отождествления «нас» с «ними», коммунистами, масонами и евреями. Наивный юношеский шовинизм Осипова находит соответствие в воинственном антисемитизме и русском национализме математика Шафаревича, найдем более культурный консерватизм этого же типа позже и в оппозиции, и в близком к правящим кругам русском шовинизме. Однако тогда такие настроения были редкостью. В отдельных человеческих судьбах и литературно-политических выступлениях в зародыше видны все будущие коллизии некоммунистического движения, но преобладало невыразительное демократическое осмысление проблем прошлого и будущего.

В 1956 г. вышел в свет том «Из ранних произведений» Маркса и Энгельса, где были опубликованы «Философско-экономические рукописи» молодого Маркса, до того практически неизвестные советскому читателю. Это положило начало ряду публикаций молодых философов, которые создавали незнакомый публике образ Маркса и марксизма.

В гуманитарной сфере искания начались сразу же после смерти Сталина и становились все интенсивнее в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Все большую роль играла развернутая по инициативе партийного руководства «критика современной буржуазной философии и социологии», благодаря которой общество знакомилось с достижениями западной мысли.

В публикациях молодых философов можно было услышать резонанс с югославской и польской «ревизионистской» литературой, с идеями Дьердя Лукача, который в то время проживал в Венгрии, окруженный общим признанием (дочь его якобы с автоматом в руках принимала участие в восстании, квартира Лукача была в октябрьские дни чуть ли не штабом молодежи, но Кадар не трогал старого уважаемого философа). Из произведений «классиков» выбирались положения, более всего отвечающие умонастроениям общества, и демонстрировали тупость и убогость догматики сталинской эпохи. Центральной оказалась идея отчуждения, которая хорошо согласовывалась с диалектикой немецкой классики и политически прекрасно обосновывала концепцию бюрократизации коммунистической партии и советской власти. В связи с этим даже публикация «Феноменологии духа» и «Философии духа» Гегеля в русском переводе приобретала оппозиционный политический смысл. Понимание сталинской диктатуры как результата старения, омертвения и «отчуждения» революционной идеи и социальной конструкции, неминуемого, если против него не употреблять меры предосторожностей, – такова была альтернатива официальной идеологии в гуманитарном сообществе, альтернатива, пока еще четко не сформулированная, но наиболее приемлемая для оппозиционной элиты.

Концепция «отчуждения» связана с субъективистскими элементами философии раннего Маркса, и хотя направление «красного экзистенциализма» вполне согласовывалось с по-новому прочитанным классиком, большее развитие приобрел критицизм рационализма, принципиально направленный против политической религии как способа самоосознания. С 1960-х гг. это умонастроение находит выражение в «логико-методологическом» направлении в философии, которое устанавливает тесные связи с математиками и естествоведами и имеет четкие западные ориентации. Первые проявления духовной независимости демонстрируют именно физики – после ознакомления коммунистов с докладом Хрущева суровые репрессии направлены в первую очередь против парторганизации Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР, а сотрудник этого института доктор физико-математических наук Юрий Орлов стал первым открыто непокорным, которого власти преследовали и тогда, когда он после изгнания с работы нашел пристанище в Армении. Уже в 1960-х гг. отец советской водородной бомбы А. Д. Сахаров, скрыто или явно поддерживаемый значительной частью научной элиты, вступает в конфликты с военными и партийно-государственным руководством во главе с самим Хрущевым (вначале по поводу испытаний ядерного оружия).

За «абстрактный гуманизм» и «общечеловеческие ценности» Хрущев терпеть не мог кинофильм Михаила Ромма «Девять дней одного года». В этом фильме за непрерывными диалогами-спорами физиков, достаточно, нужно сказать, поверхностными и надуманными, прятался призыв прислушиваться к мнениям интеллигентных людей, которые чувствуют опасность ядерной катастрофы для всего человечества.

Рационалистическая критика режима двигалась, так сказать, «по прямой» и заходила достаточно далеко в либеральном направлении, вызывая у Хрущева и других иногда просто ярость своим «абстрактным гуманизмом» и «пацифизмом».

«Пацифистское» умонастроение довело Хрущева до настоящего бешенства, когда он посмотрел на «Мосфильме» ленту, в которой американские летчики не выполняют приказ и сбрасывают атомные бомбы в море. По его указанию Суслов начал уже готовить разгромное постановление ЦК, и ничего не могли сделать даже попытки повлиять на Первого через его помощника Лебедева. Зятю Хрущева Алексею Аджубею, главному редактору «Известий», с большими трудностями удалось сорвать эти проекты, – последствия их могли стать намного серьезнее, чем конфликт Хрущева с художниками и поэтами после выставки на Манежной площади. Конфликт с Академией наук и лично с Сахаровым все-таки разгорелся по поводу провала на выборах в академики поддержанной Хрущевым кандидатуры Нуждина, креатуры Лысенко, и был позже использован высокими противниками Хрущева. Однако это еще не была непримиримая диссидентская война – самый выдающийся из либеральных оппозиционеров Андрей Дмитриевич Сахаров еще действовал как самый авторитетный неформальный лидер значительной и влиятельной части членов Академии наук.

Тем не менее все эти интеллектуально-политические движения оставались эпизодами в общественной жизни. Средой, в которой полнее всего отражались все оппозиционные умонастроения, стала художественная литература, а центром духовной оппозиции режима – возглавляемый Александром Твардовским журнал «Новый мир».

Роберт Рождественский

Евгений Евтушенко

Советские люди очень активно читали, огромный спрос имели не только книги, но и литературно-художественные журналы и дешевые и популярные издания «Роман-газеты». Можно сказать, что потребность общества в самосознании в основном удовлетворялась через чтение и осмысление романов и повестей, полухудожественных очерков, а также – особенно среди студенческой молодежи – переживанием новейшей поэзии. Москва дала такие неслыханные явления чуть ли не коллективного поэтического транса, как собрание молодежи вокруг памятников Маяковскому и Пушкину, вечера поэзии в Политехническом музее и тому подобное. В эти годы происходит настоящая вспышка русской советской поэзии: любимцами молодого читателя становятся Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Римма Казакова, Юлия Друнина, Евгений Винокуров, Новелла Матвеева, Давид Самойлов. Еще больше поражает уровень читательских ожиданий и культура аудитории. Благодаря высокой общей литературной и музыкальной культуре образованного общества появляются «барды», поэты-исполнители, которые поют под гитарный аккомпанемент собственные и чужие песни; первой была Новелла Матвеева, потом всех затмил Булат Окуджава, а позже пошел поток самодеятельных песен, как правило, высокого художественного качества, которые писались физиками, геологами, инженерами.

Копии магнитофонных записей с песнями бардов сотнями распространялись по Союзу, как и перепечатанные на машинках или в фотокопиях, не разрешенные цензурой произведения, как новые, так и давние. Это было высокое переживание настоящего искусства, подкрепленное ощущением человеческой общности и коллективного открытия нового времени.

Создавалось настроение «весны народов», хотя быстро распространилось менее оптимистичное, брошенное Ильей Эренбургом словцо «оттепель» (тогда уже не помнили, что впервые его сказал Тютчев об эпохе Александра II). Общее настроение поэзии «оттепели» не выходило за пределы коммунистической или, точнее, социалистической романтики: все или подавляющее большинство чувствовали так, как Окуджава: «… я все равно умру на той, /на той далекой, на Гражданской / и комиссары в пыльных шлемах / склонятся молча надо мной». В том поэтическом сознании есть самопожертвование и готовность, но нет фанатичной самоуверенности. В лучших произведениях этой поры щемит предчувствие того, что будущее открыто и непонятно и не будет отвечать ожиданиям: «/…и стало нам так ясно / так ясно, так ясно / что на дворе ненастно, /как на сердце у нас / что жизнь была напрасна / что жизнь была прекрасная / что все мы будем счастливы – / когда-нибудь, Бог даст…» (песня «Под музыку Вивальди» бардов Сергея Никитина и Петра Барковского на слова никому не известного Александра Величковского).

Белла Ахмадулина

Булат Окуджава

Александр Галич

Дискуссии и интриги в писательской среде стали в эти годы формой, которая имитировала серьезное политическое противоборство.

Структура писательской организации была продумана Сталиным еще тогда, когда он вместе с наивным Горьким собирал всех писателей под флаги единственного непартийного Союза. Этот Союз советских писателей СССР (ССП) был, как теперь часто говорят, министерством литературы, но все-таки это было не министерство, а самоуправляемая организация. Опасность самоуправления на таком важном участке духовной жизни существовала и для тоталитарного режима, но риск оправдывал себя тем, что, по замыслу Сталина, выигрывалось немногим больше. Положив функции политического контроля за «качеством писательской продукции» на сообщество писателей и поэтов, ЦК партии обеспечивал преимущество серости над отдельными талантами. Ведь «коллектив», в который входят все официально признанные, наделенные членскими билетами ССП литераторы, не может равняться на высшие уровни мастерства – он, напротив, неминуемо будет тянуть яркого писателя к среднему уровню. Давать волю посредственности нельзя, но контроль «сверху», со стороны партийно-писательской верхушки, позволяет использовать маргиналов для «воспитания» высокомерных, а в нужном случае может, напротив, в случае необходимости способствовать талантам и сдержать натиск доброжелательности посредственности. Мир посредственности легче управляется, чем мир ярких одиночек; из посредственных произведений для наград и поощрений отдельные «наилучшие» выбираются произвольно, по капризу начальства и с помощью связей с посредственными же литературными руководителями. Все это обеспечивало возможности манипулирования литераторами при минимальных проявлениях открытого партийного вмешательства, тем более, что всем своим материальным благополучием красное писательство было обязано своему Союзу.

Илья Эренбург

Сталин задумал еще более смелый шаг: в 1947 г. он расширил возможности «Литературной газеты», в расчете на то, что этот орган псевдогражданского общества сможет якобы от имени «советской общественности» выступать по вопросам внешней и внутренней политики более широко, чем официальный государственно-партийный орган. Честный коммунист Константин Симонов, поставленный им на место главного редактора «Литературной газеты», воспринял свое задание слишком серьезно и начал временами проявлять опасную инициативу, что вызывало раздражение Сталина, и даже не подозревал, какие опасности его караулят.

Первый литературный разгром в 1954 г. проходил по канонам сталинских идеологических постановлений: по указанию Президиума ЦК КПСС и конкретно Первого (Хрущева) секретарь ЦК по идеологии Поспелов подготовил постановление ЦК о политических ошибках журнала «Новый мир». Главный редактор журнала А. Твардовский был снят с работы и «признал свои ошибки», руководство журнала было «укреплено» К. Симоновым. Одна маленькая деталь отличала погром «Нового мира» от предыдущих: постановление было секретным, на него не ссылались, как на «ждановское» 1946 г., основные его положения были обнародованы только – без ссылок – в статьях партийной прессы («Правда», «Коммунист») и в первую очередь проведены через решение ССП, первым секретарем которого тогда был Алексей Сурков. Теперь на «писательскую общественность» было полностью возложено проведение в жизнь закулисного и секретного партийного решения. Это было последнее партийное постановление того старого типа: все последующие шаги, включая разгром «Нового мира» уже при Брежневе, ЦК делал исключительно через руководство Союза, прячась у него за плечами. При этом о покаянии Твардовского и других жертв партийного давления в 1967–1970 гг. уже не могло быть и речи. Попытки переложить ответственность за идеологические репрессии со стороны ЦК на партийно-писательское руководство все больше характеризуют стиль контроля за духовной жизнью общества. Чем это можно объяснить?

Вернемся к ситуации в общественном сознании и выражению ее в литературе. На протяжении «великого десятилетия» появилась масса новых журналов – «Юность», «Молодая гвардия», «Дружба народов», «Москва», «Наш современник», «Театр», «Вопросы литературы» («Вопли»), «Иностранная литература», «Литература и жизнь» («Лижи»), который потом был преобразован в «Литературную Россию», в русской провинции – «Нева», «Север», «Дон», «Подъем», «Волга», «Урал». За отдельными исключениями, эти и старые журналы «Октябрь», «Знамя» и другие были не просто серыми, а органами идейно-художественной серости. Конечно, печаталось везде всякое, можно было найти и в публикациях плохих журналов проблески талантов. Но «Новый мир» Александра Твардовского и «Юность» Бориса Полевого были профессиональны, по-литературному более высокими по сравнению со своим литературным окружением. И 1960–1964 годы были годами острой и бескомпромиссной борьбы «Нового мира» во главе с Твардовским против конъюнктурной псевдолитературы, которая в то же время была стражем «социалистического реализма» и «коммунистической партийности».

Сказать, что партия хотела скрыть свою позицию и всю ответственность переложить на свою агентуру в писательском руководстве, было бы не совсем верно: сам Хрущев со свойственным ему легкомыслием открыто вмешивался в писательские дела и очень наивно поучал поэтов, как писать стихотворения, а художников – рисовать.

Художественный уровень журналов зависел непосредственно от уровня редакторов, работавших с авторами и текстами, потоки которых никогда не пересыхали. «Новомировский» редакторский коллектив был чрезвычайно крепок и профессионален, но в первую очередь судьбу журнала решало лицо его главного редактора.

Александр Трифонович Твардовский был рослым, крепким, здоровым круглолицым человечищем, поэтом от Бога, но нескладным и без претензий на высокую эстетику. В годы Великого перелома это был талантливый сельский парень, такой себе Павлик Морозов, который отрекся от раскулаченного отца во имя солнечной «страны Муравии» и всю жизнь тайно терзал себе этим душу; человек духовно несколько нездоровый и сильно пьющий, Твардовский был очень умным, по-детски иногда доверчивым, иногда предвзятым, но всегда способным свои предубеждения пересмотреть. Он стал опытным партийно-писательским деятелем, поэтом и редактором с ощущением настоящей литературы, в чем ему немало помогла дружба с Самуилом Маршаком. Как и Горького, Твардовского можно назвать собирателем русской литературы. Традиция простоты и открытости раннего большевизма сказалась в нем в определенном инфантилизме, однако партийно-литературным бюрократом он был тертым и твердым. Главным редактором «Нового мира» Твардовский был с 1952-го по 1970 год с перерывом в 1954–1958 гг.; он пришел в журнал в возрасте 42 года и был устранен в 60, а через год умер. И. Сац, А. Дементьев, В. Лакшин, А. Кондратович, Б. Закс, И. Виноградов, Е. Дорош и другие стали его надежной литературной и политической командой в журнале, который превратился в орган русской свободной мысли, повторив проторенный сто лет назад путь некрасовского «Современника».

Его главными врагами стали «Октябрь» во главе с бездарным и агрессивным Всеволодом Кочетовым, черный и злобный партийный «поэт» Николай Грибачев, редактор рекламно-парадного журнала «Советский Союз», «Знамя» во главе со слабеньким писателем и видным партийным аппаратчиком Вадимом Кожевниковым, и «Литературная газета», возглавляемая очень посредственным писателем и умным и коварным интриганом Александром Чаковским (его первый заместитель Ю. Барабаш был особенно ярым врагом «Нового мира»). Все откровеннее выступали против Твардовского руководители ССП – Константин Федин, второй секретарь правления ССП Георгий Марков и секретарь Константин Воронков. Если учесть, что в случае необходимости на защиту «коммунистической партийности» дружно поднимались провинциальные российские журналы (особенно свирепо – «Дон» М. Д. Соколова) и (правда, чем дальше, тем осторожнее) партийно-литературные вожди национальных ССП, в частности украинские, то откровенное вмешательство ЦК представляется просто лишним. Вплоть до устранения Хрущева конфликт изображали как внутрилитературную борьбу двух журналов – «Октября» и «Нового мира». Статья А. Дементьева против романа Кочетова «Братья Ершовы» в действительности была направлена против сталинизма, но партии было более выгодно этого не замечать и выдавать борьбу журнала против сталинизма за борьбу руководства «Нового мира» против руководства «Октября». Об идейно-политических расхождениях между ними власть не хотела высказываться вслух. Именно слово «сталинизм» цензура не пускала в свет, видя в нем «ревизионистскую» диверсию.

Александр Твардовский

Всеволод Кочетов

Николай Грибачев

Поэтому, собственно, ЦК партии и избегал открытого противостояния с оппозицией, действуя за кулисами. Противостояние требовало прямой формулировки политической позиции, в чем хрущевское руководство не было заинтересовано. Ведь официально «генеральная линия партии» была одна и неизменная с ленинских времен, а «культ личности Сталина» как несущественное наслоение партия легко преодолела вместе с его последствиями! Твардовский говорил об «идейно-художественной линии» своего журнала, и это можно было трактовать не как политическую линию, потому что тогда «генеральная линия» как-то раздваивалась на «линию XX съезда КПСС» и политическую практику тотального контроля.

Жизнь журнала «Новый мир» была заполнена постоянной борьбой Твардовского против его противников и проталкиванием хороших повестей и романов сквозь цензурные барьеры.

Следует отметить, что вкусы Твардовского полностью отвечали требованиям господствующей художественной идеологии – Твардовский был интеллигентом в стиле Чернышевского, Добролюбова и других русских разночинцев; Набокова, которым уже тогда зачитывалась московская элита, он на дух не переносил, а у близкого к нему прекрасного писателя Эмиля Казакевича именно слово «стиль» вызывало аллергию. Журнал следовал традициям русской реалистичной литературы правдолюба, он просто не слышал произведения, если в нем не звучали социальные ноты. В этом, возможно, была слабость журнала и его лидера – большинство из опубликованных тогда повестей и романов принадлежат истории и перечитываться не будут. Лучшие произведения тех лет, которым дал путевку в жизнь журнал Твардовского, выходят за пределы политически заангажированной литературы, невзирая на подчеркнуто актуальный материал.

Журнал был несравненно сильнее профессионально, чем его враги. Но если тоталитарный сталинистский политический фон сочинений Грибачева, Кочетова и им подобных не вызывает сомнений, то не все так ясно с политической позицией и программой Твардовского и его команды.

Твардовский с жаром подхватил хрущевский критицизм относительно Сталина и на этой почве разошелся с большинством своих руководящих литературных коллег, которые в душе остались партийцами старой школы. Но настоящие идейные противники сталинского тоталитаризма и особенно молодежь не могли остановиться на отрицании Сталина как личности, то есть, в сущности, принять позицию Хрущева – «тотальный контроль без тоталитаризма». Неясный образ свободы замаячил на политическом горизонте. Сначала Твардовский выступает категорически против партийного контроля над духовной жизнью и процессами творчества, что было самой впечатляющей стороной его поэмы «Теркин на том свете», за которую в 1954 г. Хрущев и снял его с «Нового мира». Твардовский неутомимо борется за право литературы (и общества в целом) говорить правду, выступая как продолжатель традиций русского реализма и как коммунист – последовательный противник Сталина как политического явления. «Правдолюбие» журнала было предшественником идеи «гласности». Твардовский, оставаясь сторонником «настоящего» социализма, не принимает его тоталитарной модели даже без массовых репрессий и борется за продолжение демократического реформирования общества. В этом заключается его особая политическая позиция, которая время от времени вынуждает его конфликтовать с партийными верхами.

Через несколько лет, уже после эпохи Хрущева, мерзавец Чаковский говорил: «Твардовский для заграницы и для всех, кто поднял вокруг этой истории шум, – лидер либерального направления».[673] Так же оценивал линию Твардовского Грибачев: «…Нам незачем затушевывать назревшие проблемы литературы. За рубежом Твардовского называют либералом (это было в зарубежных газетах). Но в нашем понимании либерализм – это ругательное слово».[674] А откровенные оценки главного редактора журнала «Дружба народов» В. А. Смирнова вызвали скандал, который разбирался на заседании секретариата ССП 25 февраля 1964 г. Смирнов почти прямо говорил об антикоммунистической линии журнала: «Я не понимаю Твардовского как редактора и считаю, что он ведет ошибочную и вредную для советской литературы линию в журнале».[675] Твардовский действительно был лидером либерально-демократического направления в рамках коммунистического партийного сознания и партийной дисциплины, то есть в рамках демократического социализма. Если бы подобное делалось лет за тридцать перед тем, его линию прямо назвали бы уклоном в партии – правым или социал-демократическим, и это отвечало бы действительности. Но поскольку такая квалификация требовала бы санкций, а без террора никакие санкции никого не пугали, то лучше было избегать политических формулировок, делать вид, будто происходят скандалы в литературной коммуналке, и регулировать опасную ситуацию усилением натиска твердолобых.

Н. Хрущев и А. Твардовский

Направление, избранное Твардовским как политиком, было достаточно невыразительно-демократическим, но с самого начала в публикациях, которые он отстаивал, видна чрезвычайно глубокая интуиция журнального либерализма. Общей идеологией журнала была настойчивая защита бескомпромиссной правды, и началась она статьей Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» еще в 1953 году. Эта статья вызвала наибольшее ожесточение партийного руководства, потому что она ставила под сомнение партийно-политический заказ литературе. Отрицать необходимость писать искренне было даже смешно, но тем не менее лозунг искренности был расценен как «направленный в сущности против основ нашей литературы… против ее коммунистической идейности, против ленинского принципа партийности литературы, против важнейших требований социалистического реализма».[676] Устами Суркова, в ту пору еще лишенного сомнений, коммунистическая власть сказала сущую правду.

В статье Померанцева была не только политика. Здесь можно видеть прозрение новой эстетики, для которой художественное произведение в первую очередь выражает, потому что соотносится непосредственно не с внешним миром реальности, как наука и познание вообще, а с внутренним миром художника. Искренность и есть адекватное «отображение» в искусстве эмоционально-эстетического переживания мира, что не позволяет возводить литературу к познанию и морализаторской и пропагандистской функции. Абсолютная неприемлемость для тоталитаризма подобной попытки обосновать либеральную эстетику была сразу почувствована партийными руководителями того времени.

Овечкин вначале считал Твардовского своим врагом (переписывались они с 1946 г.), потому что тот не пускал его пьесы и настойчиво советовал писать очерки. Позже Твардовский называл публикацию очерков Овечкина эпохальным явлением, и это было правдой.

Первая из ярких публикаций Твардовского – серия очерков Валентина Овечкина «Районные будни», начатая еще в 1952 г. и законченная при Симонове, в 1956 году.

Овечкин вывел образ партийного бюрократа Борзова, и слово «борзовщина» (а после романа Дудинцева также «дроздовщина») стало синонимом слова «бюрократизм». Очерки Овечкина были, конечно, наивными, но они открывали эпоху развенчивания «бюрократизма» в преднамеренно «забытом» после дискуссий с Троцким смысле. Судьба Овечкина сложилась трагически – он стрелялся в 1961 г., после поездок по целине, потом его припек в Узбекистане Рашидов, где он писал захватывающие очерки о вожаке местного корейского клана директоре совхоза «Политотдел» Хване, заболел и рано умер. Жанр очерка остался украшением «Нового мира».

Статьей Федора Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе»[677] началась «крестьянская тема» в «Новом мире», которая продолжила традицию очерков Овечкина. Колхозная тематика вообще занимала особенное место в сознании эпохи. Во-первых, колхозники были, невзирая на хрущевскую либерализацию, крепостным сословием общества, и сочувствие народа, гуманистические инстинкты реализовались в первую очередь в сочувствии к селу, как и в России после реформ Александра. Во-вторых, село все же было носителем рыночной стихии, – и, следовательно, многострадальная экономика его была все же живой. Здесь жизнь хранила разные варианты, была возможна какая-то экономическая игра. Наконец, давно сложилась иллюзия, что все у нас упирается в слабость колхозного сектора экономики, и это стимулировало интерес к колхозу. Г. Троепольский, В. Тендряков, С. Залыгин, Е. Дорош и другие ставили под сомнение[678] соответствие политики коллективизации ленинским планам и раскрывали бесперспективность существующей системы экономики сельского хозяйства. В 1960-х гг. журнал в ряде очерков популяризировал идеи либеральных рыночных экономических реформ.

Федор Абрамов

И наконец, война. «Пядь земли» Г. Бакланова (1959), «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова» А. Бека (1960), «Семь пар нечистых» В. Каверина (1962), «Убиты под Москвой» К. Воробьева (1963), рассказ «Вторая ночь» (1960) и «Новичок» (1963) В. Некрасова, «Рассказы радиста» В. Тендрякова (1963), «Второй эшелон» Е. Ржевской (1964), маленькие рассказы В. Богомолова не просто открывали гуманистический аспект большой катастрофы и показывали войну глазами маленького «человека из окопа», как это было основано еще Виктором Некрасовым в первые послевоенные годы – они вынуждали думать о причинах поражений и характере сталинского руководства войной.

Виктор Некрасов

В те годы Твардовский и его журнальная команда стремились скрыть расхождения с господствующими взглядами и политической практикой, приспосабливая свою платформу к словесности «линии XX съезда КПСС». Сегодня надо отдать должное мужеству той небольшой группы литераторов, которая бросила вызов компартийной власти, пытаясь подталкивать реформирование общества вперед, к системе, которую охотно и, наверно, откровенно назвала бы «демократическим социализмом».

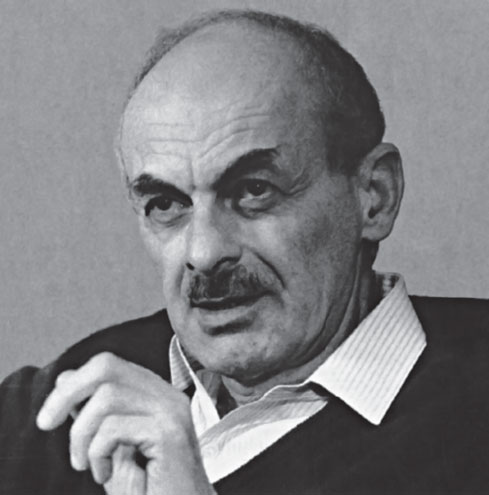

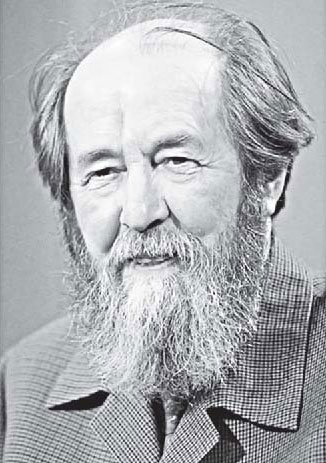

Острейшей ситуация вокруг «Нового мира» стала после появления на литературном горизонте Александра Исаевича Солженицына.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» пришла в журнал просто в редакционной почте, была отмечена редакторами и залпом прочитана Твардовским. Никто, кроме него, не осмелился бы и попробовать пробить ее в печать. С помощью Дементьева через помощника Хрущева В. С. Лебедева Твардовский передал повесть Солженицына Первому. Он рисковал должностью и журналом – реакции Хрущева были непредсказуемы. Но произошло чудо: Хрущеву повесть Солженицына понравилась. Она была простой, оптимистичной, герой обнаруживал удивительную живучесть, в лагере была даже романтика коллективного труда, автор, бывший зэк, не скулил, а воспевал трудового человека. Капитан Солженицын угодил в лагеря за наивную критику личности Сталина в частном письме. Хрущев дал почитать повесть членам Президиума ЦК КПСС, но поскольку им уже было известно мнение Первого, то и Первому предварительно было известно их мнение. В 1962 г. повесть была в «Новом мире» опубликована.

Александр Солженицын

Что было такое в повести Солженицына, не в самом сильном из его произведений и, может, не самом сильном из тогдашней подцензурной прозы, что так поразило читательскую публику и произвело такое сильное впечатление на редакцию «Нового мира»? Почему автор был воспринят как пророк, как писатель, который появился одиночкой на выжженной земле русской литературы (сравнение принадлежит одному из оппозиционеров того времени)? Ведь был в 1959 г. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака – проза высокопоэтическая, в лучших традициях литературы Серебряного века. В московских кругах читались и неопубликованные произведения Василия Гроссмана. Нужно признать, что Гроссман дальше всех своих советских коллег зашел в критике русского коммунизма. Он первый в романе «Жизнь и судьба» глубоко показал общность нацистского и коммунистического тоталитаризма. В повести «Все течет» Гроссман рассматривал сталинский режим как русский национальный вариант коммунистической идеи, который опирался на традиции подавления индивидуальной свободы от Руси до наших дней. Национальную «мистику русской души» он характеризовал как результат тысячелетнего рабства. Отсчет режима духовного рабства в СССР Гроссман начинал не от Сталина, а от Ленина и Октябрьского переворота, который установил господство «государства-партии». Насколько это было радикальнее, чем все, на что решились тогдашние оппозиционеры!

Василий Гроссман

Роман «Жизнь и судьба» Гроссман отдал в журнал «Знамя», и Кожевников передал его в КГБ. Обыск на квартире писателя длился 48 часов, забрали все, даже тесьму от старенькой машинки. Суслов сказал ему на приеме, что «Жизнь и судьба» не будет напечатана на протяжении ближайших 25 лет. Секретарь ЦК выполнил обещание: роман был опубликован через 28 лет, когда не было уже в мире ни Суслова, ни Гроссмана. Почему же не Гроссман, а Солженицын стал флагом «Нового мира»?

Публикация повести Солженицына вызывала ярость у сталинистов, невзирая на высокую поддержку Хрущева. Статья Владимира Лакшина[679] проводила водораздел в советской литературе по принципу отношения к «Одному дню Ивана Денисовича». Это отвечало действительности и в то же время это делало из Солженицына символ, который не отвечал его политической и писательской природе.

Повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» журнал «Новый мир» выдвинул на получение Ленинской премии, на страницах газеты «Правда» ее поддержали Маршак и… Ермилов, она прошла первый тур, и только после инициированного председателем КГБ Семичастным открыто клеветнического выступления секретаря ЦК ВЛКСМ Павлова, который заявил о сотрудничестве Солженицына с немцами, сумели провалить «Ивана Денисовича» при тайном голосовании.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Раскол сознания и самосознания

Раскол сознания и самосознания Независимый либерализм, как, впрочем, и правительственный, оказался несостоятельным как конструктивное начало. Он обнаружил значительную зависимость от синкретизма, которая выражалась не только как вера во всемогущество внешних сил, в

А у нас, в СССР, секса нет…

А у нас, в СССР, секса нет… Чего не хватает вам, русским, так это чувства меры! — сказал Кот. — Как начнешь болтать, то тебя не остановить. То ты буйно весел, то впадаешь в меланхолию и учишь, как жить. Скучно, друг мой, скучно! К черту феминисток, давай лучше поговорим о сексе

Пробуждение патриотического сознания

Пробуждение патриотического сознания Изменники Болотников, Пашков, Ляпунов подошли к Москве, стали лагерем в селе Коломенском и объявили, что Василий уже не царь. Писали о том, что война кончилась и начинается новое мирное царствование и требовали присяги новому

47. Культура СССР и РСФСР

47. Культура СССР и РСФСР По мнению многих культурологов, культура СССР не представляет никакой ценности. Конечно же тоталитарный режим постоянно сдерживал развитие культуры, устанавливал границы. Но в то же время даже в эти трудные для творчества времена оставались

Пятерица Сознания (Liber II.XXIV)

Пятерица Сознания (Liber II.XXIV) 1. Пятерица Сознания — это пять состояний ума, используемых в Волховских радениях.2. Каждое состояние соотносится с одной из Природных Стихий, — так Пятерица Стихий отражается в Сознании, которое, будучи обращённым к Стихиям, способно