Листки из записной книжки

Листки из записной книжки

ЛИСТОК 1-й

Мне случилось уже писать о реализме[136]; теперь еще раз скажу: реализм картины, статуи, повести, музыкальной пьесы составляет не то, что в них реально изображено, а то, что просто, ясно, понятно вводит нас в известный момент интимной или общественной жизни, известное событие, известную местность. Есть немало художественных произведений, исполнение которых реалистично, но самые эти произведения, в целом, не могут быть причислены к школе реализма.

Для пояснения сказанного возьму несколько примеров и прежде всего известную картину Брюллова «Последний день Помпеи», бесспорно имеющую много достоинств[137]. Как объяснить то, что изображение ужасного момента мало ужасает зрителя? — Очень просто: художник одинаково заботился и о том, чтобы дать правдивое изображение страшной ночи, и о группировке действующих лиц, красоте линий — в этом достоинство картины для поклонников старой «исторической живописи» и недостаток для последователей реалистического направления. Группы и линии сообщают картине известную размеренность, холодность — в натуре жители города стадно бежали, спасались, не заботясь о том, составляют они красивые группы и линии или нет.

Затем, рисунок прекрасный, живопись превосходная; но как же первый оставил ясными, даже резкими, все контуры, несмотря на то, что сцена происходит на воздухе, ночью, а вторая почти не приняла во внимание ярких отсветов Везувия — раскаленная лава огнедышащей горы, видимо тянущаяся далеко вперед по правой стороне картины, должна была бы дать чрезвычайно сильную красную краску всем фигурам, а не затронуть их только слегка; иными словами: вся толпа должна была бы быть залита красным светом, с небольшими лишь рефлексами от луны, освещение которой ничтожно сравнительно с светом громадного, до неба поднимающегося, столба красного пламени!

С этой стороны картина, представляющая то же самое извержение огнедышащей горы, мариниста Айвазовского, несмотря на примитивность техники, сильнее передает впечатление безотрадного ужаса события.

В общем, повторяю, в знаменитой картине Брюллова очень много таланта, академического знания и уменья, много реальности в исполнении, но мало «реализма».

_______________

Возьмем известную картину другого не менее знаменитого художника Иванова — «Явление Христа народу». Изучение местности и типов добросовестное, насколько возможно изучать издали — верно передать Палестину по этюдам, деланным в Италии, довольно трудно. Одежды все новы и надеты рутинно, по академическому шаблону, особенно на Иоанне Крестителе. Крест в руках последнего совсем не логичен — откуда, зачем он? Рисунок превосходен, но сух, контуры обведены точно проволокой, что непонятно на открытом воздухе. Живопись не так блестяща, как у Брюллова, хотя тоже академически очень умела и старательна, но исполненная в четырех стенах, неверна месту, знойной пустыне; в картине нет воздуха, жары, так же важных для общего впечатления, как и небо, и растительность, если не более.

В общем, опять очень много знания, много наивной своеобразной прелести в исполнении, но «реализма» нет.

Мне скажут, что Иванов не мог совершить путешествия в Палестину по неимению средств — отвечу: должен был. Он мог получить даровой или очень удешевленный проезд туда и обратно, а на расходы в Святой земле хватило бы того, чем довольствуется большинство паломников, т. е. не более того, что стоило путешествие по Италии.

Зато в Палестине художник сразу напал бы на типы аскетов, вроде Крестителя и учеников его, странствующих купцов и других лиц, изображение которых стоило — судя по этюдам — больших розысков; громадных трудов и все-таки не дало удовлетворительных результатов. Белоручки, ученики Крестителя, с Иваном, будущим богословом, во главе, расчесавшим и чуть не напомадившим свои волосы, конечно, не имеют ничего общего с типами анахоретов, до сих пор ютящихся в песках и пещерах Иорданского берега.

Известно, что Иоанн Креститель не стриг и не чесал своих волос — может быть, в продолжение 20–30 лет — значит, они были сбиты у него в длинные, до пояса, пряди, род колтуна, который и теперь можно видеть у факиров, дающих обет не трогать своих волос. Откуда же пряди чудесных, с маслянистым отблеском, бесспорно умело подстриженных волос, на голове проповедника? Откуда, как уже замечено, новенький, чистенький, правильными академическими складками лежащий плащ? Ни пятна, ни дырочки или какой иной зазоринки на этом плаще, служившем, конечно, постелью и покрывалом по ночам, так же, как защитою от солнца и непогоды днем.

Исполнено реально, а «реализма» нет.

Скажут еще: вы слишком требовательны; не все имеют возможность путешествовать, не все имеют средства и здоровье для этого, не все, наконец, согласятся перемещаться. — Тем хуже для них!

Вот крупный русский художник, задумавший писать большую картину из жизни Христа, понимавший необходимость съездить для этого в Палестину, собиравшийся туда, прособиравшийся, не попавший и наделавший из-за этого промахов в своем добросовестнейшем труде.

Вот очень талантливый французский художник, получивший от англичан заказ написать несколько картин из войны с Ашантиями, не решившийся переместиться на время, для ознакомления с природою и людьми, из Парижа в Африку и тоже наделавший ошибок, потому что типы, пейзаж и самая концепция картин — сражений в Африке — отзываются шаблоном, реляциею, французским военным шиком.

Вот прекрасный немецкий художник, изображая на огромном полотне сцену прорыва при Седане[138] французской кавалерии через ряды германской пехоты, представляет группу прусских солдат, смеющихся во всю глотку над неприятельскими кирасирами! «Он ведь не был никогда в разгаре боя», — сказал мне один наш общий знакомый, когда я заметил эту несообразность, утрировку, — тем хуже, если он не был!

Еще пример: бывалый зритель найдет, что пейзаж снеговых гор не верно передает горную природу: воздух-де на этих высотах иной, он резче, тени сильнее и т. д., — а ему ответят: «Да, это правда, но художник страдает одышкою, он только раз поднялся на высоту и, несмотря на все желания, не мог проверить свое первое впечатление». Зрителю, публике, критике нет дела до этих резонов: в искусстве более, чем в чем другом, трудности исполнения не принимаются в расчет и ценится лишь результат: чтобы было, а как, каким образом это достигнуто, до этого нет дела.

Я лично полагаю, что для всех деятелей на поприще наук, искусств и литературы, для ученых, художников, литераторов и даже музыкантов путешествия составляют хорошую школу, просто необходимость: в наш век развития пароходства и железных дорог не пользоваться средствами передвижения, не учиться на живой летописи истории мира — значит вырывать самые интересные страницы из книги своего бытия…

Еще яснее, чем на приведенных примерах, может быть прослежен недостаток реализма, при значительной доле реальности в исполнении, на одном новом полотне, тоже очень больших размеров: «Покорение Сибири Ермаком». Писал очень талантливый реалист, но произведение в общем представляет какую-то апофеозу бравого атамана и его товарищей. Автор потратил много труда на частности, но упустил из вида главное: факт сравнительной легкости, с которою огромная область была захвачена, благодаря превосходству вооружения. Что казакам нужны были храбрость, неустрашимость, сметливость — в этом не может быть сомнения, но что Ермак в Сибири, как Кортец[139] в Америке, своими баснословными успехами обязан в большой мере пушкам и ружьям, которых у туземцев не было и которые наводили на них настоящий ужас, — это тоже бесспорно.

Оба завоевателя издали разгоняли многотысячные толпы противников, не выносивших не только действия пуль и ядер, но и грома выстрелов, так что вплотную им не приходилось встречаться, — в тот час, что Ермаку пришлось столкнуться с несметными полчищами Кучума так близко, как представлено на картине, он пропал!

Затем непонятно, почему отличные стрелки, какими всегда считались сибиряки, целя из страшных в их руках луков в группу Ермака с товарищами чуть не в упор, не могут попасть в глаз, ухо, шею и т. п.?

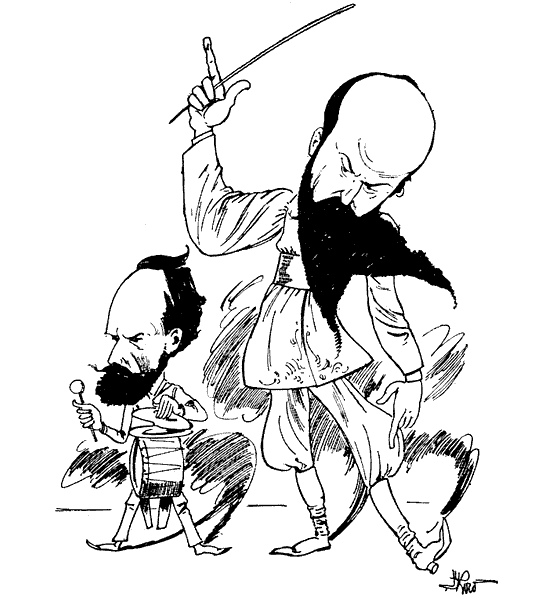

Венская карикатура на В. В. Верещагина, относящаяся ко времени его выставки в Вене (1881 г.)

Будапештская карикатура на В. В. Верещагина (1886 г.)

Почему опытные в боевом деле и вороватые казаки неразумно подставляют себя под выстрелы, стоят, да еще в кучке, а не лежат на дне своих лодок?

Почему казаки одеты в формы XVIII столетия? Почему в XVI веке они стреляют ружьями XVIII, кремневыми, а не фитильными, что на два столетия упреждают изобретение кремневых курков.

Почему, наконец, в картине столько битюма[140], что она совсем рыжая, — воздух на Иртыше и на других сибирских реках столь же прозрачен, как везде, и в нем нет битюмных тонов!

_______________

Говорят, реализм сплошь и рядом влечет за собой бессилие техники, слабость исполнения в рисунке и красках, — это говорят псевдоклассики, и можно только ответить на это: очень жаль! потому что художественная техника — это грамматика, без знания которой никакие стремления в искусстве не серьезны и походят на замыслы младенца…

Теперь уже настало время, когда слово «реализм» перестало быть бранным в искусстве, когда реализм, ставши крепко на ноги, завоевавши право гражданства, перестал быть пугалом консервативных кумушек. Роль страшилища, «колебателя уставов», переходит к импрессионистам, символистам, декадентам — по правде сказать, довольно невинным колебателям, — покамест идущим ощупью, но вскоре, вероятно, имеющим выработать из всех своих попыток и проб систему. Проявления жизни так разнообразны и выражения этих проявлений так обязательно изменчивы, что сомневаться в этом нельзя.

Пожелаем нарождающейся школе столько же терпения и настойчивости в труде, сколько проявили реалисты во всех своих манифестациях в науке, литературе и искусстве, прежде чем добились своего теперешнего положения.

Пока в работах юных школ недостает связи, усидчивости, но это только пока, и можно надеяться, что дружными усилиями молодых талантов нового направления выработаются взгляды и понятия, которые составят серьезный вклад в сокровищницу человеческого духа.

Девятнадцатый век прошел в борьбе различных проявлений этого духа, от умиравшего классицизма, через романтизм, до реализма включительно, и торжеством этого последнего он заканчивается. Но новые веяния уже дают себя знать, — веяния пока неясные, слабые, малопонятные, — и весьма вероятно, что к середине XX столетия нас зачислят в разряд старых колпаков, идеалистов, а декадентские потуги конца нынешнего века выработаются в связное, стройное целое — только какое?

Как далеко и в каком направлении новая школа пойдет? Какую боевую кличку она примет?..

Говорят, что слепой сказал: увидим! — этим слепым будем мы — наверное не увидим!

ЛИСТОК 2-ой

Прежде полагали, что художники и поэты не должны быть ни очень умными, ни очень образованными — точь-в-точь так же, как хорошенькие женщины. Наивность и невежество придавали будто бы последним пикантности, а первым — бессознательной ширины творчества.

Лозунг «искусство для искусства» торжествовал. Говорили: что осталось ценного во всем скарбе старого творчества, как не техника? Что сталось теперь с мыслями, тенденциями прежних мастеров? Они сданы в архив, тогда как, например, полотна с живописью старых школ ценятся на вес золота!

Ввиду того, что в этом роде опять немножко говорят и нынче, я возьму на себя труд спросить: а что направляло руки художников, что подвигало их на создания шедевров техники, как не мысль, не тенденция? Например, намерение художника показать, что мать Христа — Божия Матерь, вдохновляло его на произведение прелестной, неземной красоты головы, удивительно исполненных рук, одежды и проч… и есть все основания думать, что не задайся художник тенденциею, пиши он просто миловидную голову, красивую руку или драпировку — техника его не дошла бы до такой высокой степени совершенства. Очевидно, мысль, тенденция не только не вредят технике, но, напротив, служат стимулом к совершенствованию ее.

Повторяю, в последнее время, под влиянием толков о банкротстве науки и тому подобных умозрений, снова явились веяния в сторону лозунга «искусство для искусства», но культурная часть общества продолжает откликаться преимущественно на то, что вызывает не только созерцание, но и размышление. За последние мои выставки в Европе я имел случай еще раз убедиться в этом: хотя многие этюды, с натуры севера и юга России, смотрелись и одобрялись, главное внимание публики все-таки привлекалось картинами из кампании 1812 года, в которых Наполеон представлен не только героем, но и человеком, не только полководцем, но и страдающим смертным.

_______________

Кстати о Вене, где в последнее время была моя выставка[141]. Кажется, я не ошибся, подметивши в этой столице одну черту, отчасти, может быть, обусловленную большим процентом славянского элемента в городе, — черту недоверия к своим силам, своим порядкам. С одной стороны немцы, отрезанные от Германии, стыдясь необходимости считаться и идти об руку со славянами, не верят, чтобы при таком порядке вещей было создано у них что-либо хорошее, достойное подражания. С другой — славяне, издавна приниженные, не избалованные похвалами, также недоверчиво относятся к ним… Насколько берлинец, парижанин или лондонец всерьез выслушает одобрение Берлину, Парижу, Лондону, настолько же скептически примет похвалу Вене венец: правду ли вы говорите? Не шутите ли?

А новая Вена замечательно хороша. На что берлинец справедливо гордится своими музеями, устроенными не в старых приноровленных, а нарочно выстроенных зданиях, — венские музеи еще лучше: кто их не видел, тот не может себе представить удобств, красоты, роскоши постройки и обстановки. Жаль только, что архитектурные линии массивных зданий музеев и памятника Марии Терезии между ними не поддержаны зеленью разбитого тут сквера. Крошечные стриженые кустики, симметрично рассаженные, производят на меланхолика впечатление кладбища, а человеку более жизненно настроенному напоминают маленькие сахарные венские булочки… Несколько развесистых деревьев, там и сям разбросанных, побольше скамеек и играющих детей внесли бы разнообразие и оживление в это теперь пустынное, печальное место и, конечно, развлекли бы скучающую на ее высоком пьедестале императрицу.

Заведя речь об общественных зданиях, я позволю себе посоветовать венцам непременно достроить собор св. Стефана, возвести вторую башню, все еще отсутствующую[142]. Если великий художник, составивши план, не успел выполнить его, то святой долг сограждан — коли они уважают свою славу в лице великих людей — докончить его предначертания. С обеими башнями венский собор св. Стефана будет красивее и величественнее даже Кельнского собора.

Найдется немало венцев, которые скажут: мы не желаем второй башни, потому что привыкли к одной; Stephan’s Kirche с двумя башнями будет чужой, не наш венский собор. На это я отвечу так: в одной семье папаша был крив на один глаз, что ему не помешало, конечно, вырастить и воспитать детей. Нашелся доктор, который, осмотревши нечувствительный, по-видимому, зрачок, объявил, что можно дать ему жизнь и зрение. Как, вы думаете, отнеслись к этому дети? Порадовались? — Ничуть! Они ответили: нет, доктор, оставьте нам нашего милого папашу с одним глазом, мы привыкли видеть его кривым, — с обоими глазами он будет чужой, не наш папаша…

Венцы стыдятся своих парламентских ссор и драк. Я согласен, что последние очень назидательны, но в то же время думал и продолжаю думать, что и в самой Австрии и во всей Европе слишком легко относятся к событиям, вызвавшим эти припадки буйства, эту междоусобицу. Такие серьезные кризисы случаются в государствах, как и в семьях: бывшие малолетки подросли и требуют равноправности с старшими; если молодежь нетерпелива, а старики неуступчивы, то без печальных сцен дело не может обойтись… Коли прибавить явные недочеты и недосмотры в регламенте австрийского парламента, то сделается понятным, почему на него обрушилось, в нем нашли исход все несогласия государства.

В республиканской Франции сначала huissier[143], а потом капитан республиканской гвардии, с отрядом солдат, тотчас уняли бы бушующих, но улица, по всем вероятиям, заявила бы свое недовольство еще более серьезным образом, за что и расплатилась бы тоже серьезнее. Французы — великие поборники свободы, но с нею не очень церемонятся.

Даже в свободной Англии не обошлось бы без того, чтобы нарушителя парламентского благочиния не вынесли на руках, со всеми признаками внимания к нему. В Англии свобода очень велика, но если ирландцы там требуют себе равноправия с англичанами, то с ними не церемонятся. В 1887 г. я хотел съездить из Лондона в Ирландию, где в это время происходили знаменитые evictions, т. е. массовые выселения фермеров полицейской силою, среди зимы. Запасшись несколькими рекомендательными письмами в Дублин, я в конце концов не поехал туда, по той простой причине, что все джентльмены, к которым были адресованы мои рекомендации, сидели в тюрьме…

Попытка разрешать крупные недоразумения между различными народностями и между ними и государством в стенах парламента, без революции на улице, стоит внимания. Даже и при драках креслами, перочинными ножами и тому подобным, эти попытки — прогресс сравнительно с тем, что обыкновенно бывало в таких случаях до сих пор: грохот выстрелов, свист пуль, картечи, городские госпитали, полные ранеными, умирающими… До сих пор немало людей, полагающих, что «разговор пушек и ружей» не так дурен, как о нем думают, что он имеет свойство успокаивать страсти, «очищать воздух». Может быть, немедленные последствия действительно успокоительны; но пример, школа такого рода разговоров, по своей заразительности, по своему ужасному воспитательному влиянию нежелательны…

_______________

Помню, мне случилось говорить об этом вопросе с покойным французским писателем Александром Дюма-сыном[144]. «У вас во Франции, — сказал я ему, — войско, конечно, еще сила и опора для борьбы с внешним врагом; но всегда ли оно надежно для внутренней неурядицы? Что вы сделаете в случае серьезных замешательств, если на этот вопрос придется ответить отрицательно?» Дюма подумал немного и потом, нагнувшись к моему уху, выговорил: «Еще будут стрелять!» Это настоящий ответ практического философа, каким был Дюма. Его миросозерцание как нельзя более подходило к окружающей среде — парижским салонам.

Раз я заметил ему, что в наделавшей столько шума брошюре «Jes fammes gui tuent et les fammes gui votent»[145] он, обсуждая одну тему с Эмилем Жирарденом[146], далеко меньше развил свои заключения, чем этот последний, и остался позади того, что сам же говорил.

— А сколько, думаете вы, людей прочитало брошюру Жирардена? — ответил он мне. — Уверен, что не более двадцати тысяч; а мою прочитают и все два миллиона.

По той же самой высокой практичности интересен совет, данный Дюма одной особе, обладательнице двух знаменитых картин Реньо и Фортуни[147].

— Мне предлагают за эти полотна 500 000 франков, — сказала она писателю-философу, — посоветуйте, отдать или нет?

— Сударыня, — ответил Дюма, — как обладательница этих картин, вы известная личность, особа в Париже; если же вы их продадите, вы сделаетесь ничем — решайте сами.

ЛИСТОК 3-ий

А. Дюма был очень избалован отношением общества к нему как к высокоталантливому писателю и сыну гениального отца. Иностранцы, в бытность в Париже, считали за большую честь знакомиться с этим оракулом городских салонов и всячески ухаживали за ним; он же держался высокомерно и сходился нелегко, — только русские, пожалуй, составляли некоторое исключение, так как он женат был на русской. Большой приятель писателя, художник Мейсонье[148], так и говорил ему обыкновенно: «твой русский, твои русские»… В первый раз, что я у него был, Дюма рассказал, что его две дочери не крещены: «Когда вырастут, пусть сами выберут себе вероисповедание или по своему желанию, или по вере будущего мужа». Мне понравилась простота нравов семейства писателя: за завтраком дочери его, тогда уже взрослые девушки, без стеснения хохотали, а косточки курицы брали в руки и обгладывали не хуже папаши, нимало не церемонясь присутствия постороннего человека.

Дюма с гордостью показывал свою картинную галерею. Художники отдавали ему картины по уменьшенной цене, считая за честь помещать их в собрание человека с таким именем и таким вкусом. Когда после он распродал свою коллекцию, некоторые обиделись и обвинили его в барышничестве: «Купил, — говорили они, — по дешевым ценам, а распродал по дорогим». Известный художник J. так рассердился, что изобразил писателя в виде еврея-старьевщика, что вызвало настоящий скандал: зять Дюма Л. пришел в галерею Petit, где акварель была выставлена, и палкой разбил стекло и прорвал картину; дело доходило до судебного разбирательства. Дюма тогда осуждали; между тем я хорошо помню, что раз, провожая по лестнице, увешанной картинами, он сказал мне: «Видите, как все наполнено, даже некуда уже вешать, а отказываться нельзя; J. каждый раз, что я у него бываю, предлагает: возьмите да возьмите — приходится брать, чтобы только не обижать». Помня эти слова, я считал J. виноватым в этой истории.

Остроты Дюма передавались в большом свете из уст в уста. Его отзывчивость на все вопросы текущей жизни была замечательна: она сказывалась живою проповедью, пьесами, брошюрами и была всегда не только блестяща, но и смела, — разумеется, относительно, принимая во внимание среду, в которой он вращался. Почти все его литературные работы имели очень большой успех, так что уже в молодых летах он сделался в полном смысле слова модным философом-писателем с готовыми, как у оракула, ответами на все злобы дня. В результате его самомнение было очень немалое, — оно заходило так далеко, что, например, в перебранке с Золя[149] он утверждал, что по части вольности на театральных подмостках немыслимо идти дальше того, что позволил себе он, и что ни один уважающий себя драматический писатель никогда не должен переступать эту границу (jamais![150]).

К идеям изменения современного социального строя Дюма относился крайне нетерпимо и прямо говорил, что заряженный револьвер в кармане — единственный ответ на все подобные затеи…

Он умер от мозговой болезни, которая сказалась на вечере у принцессы Матильды…

В общем, это был добросовестный и несколько сантиментальный моралист, в противоположность своему высокоталантливому отцу, беззастенчиво отличавшемуся на всех поприщах, до кулинарного включительно.

_______________

Кто не читал хоть чего-нибудь из сочинений удивительного рассказчика Александра Дюма-отца? Его путешествие по России[151], например, представляет одну сплошную blague[152], но сколько в ней юмора! Получивши в Петербурге разрешение путешествовать по незнакомой стране, не зная языка, он не потерялся и полетел, приказывая заготовлять лошадей для «генерала Дюма». Мне передавали образчик находчивости этого шалуна в Тифлисе, где местный книжный торговец Беренштам, желая сделать ему приятное, уставил все полки своего магазина «сочинениями Александра Дюма». «Что это, — воскликнул писатель, увидевши на всех корешках книг свое имя, — неужели вы распродали всё, исключая моих сочинений?»

Дюма-отца я видел только раз в жизни в Париже, когда был еще зеленым юношей. Некая m-me А., путешествовавшая по Соединенным Штатам Америки, рассказывала на вечере впечатления своей поездки. В указанный час зала наполнилась народом, но лектриса не показывалась, и ждать ее пришлось так долго, что публика решительно вышла из себя, хлопая, стуча и крича разный нелестный для барышни вздор. Наконец, она появилась на эстраде под руку со стариком Дюма. Оказалось, что этот великий невменяемый младенец, обещавши представить m-me А. собранию, куда-то пропал, и его пришлось разыскивать. Сюрприз был велик, и вся зала, забыв недавнее неудовольствие, разразилась сначала довольным «А-а-а!», а потом громом аплодисментов. Фигура старого писателя представляла из себя нечто необычайное: колоссальных размеров, до крайности тучный, с красным, отекшим лицом, обрамленным густою шапкою седых волос, он, тяжело дыша, опустился на кресло около лектрисы и сначала стал обводить глазами собрание, а потом, постепенно все более и более смыкая их, начал клюкать носом и даже похрапывать, к немалому удовольствию публики.

_______________

Заговоривши об Америке, я невольно вспоминаю одну привычку американцев; они много плюют, и в Нью-Йорке не редкость встретить в общественных местах, как, например, при входе в публичную картинную галерею, вывешенное объявление крупными буквами: «Кто будет замечен в плеванье на пол, тот немедленно изгонится из этого здания». Коротко и ясно. Дальше на западе Соединенных Штатов, как мне говорили, в клубах выставляют надписи: «Джентльмены не будут плевать, а других просят не делать этого». При всех его достоинствах не чужд этой привычки и известный Эдисон[153], очень типичная американская личность. Среднего роста, с лицом, несколько напоминающим Наполеона I, он держится большими пальцами за края жилета под мышками, постоянно курит сигару и сплевывает. Он любит острить и, случается, бывает действительно остроумен. Во всяком случае, сам первый смеется по-американски, т. е. громко хохочет и, в минуту особенного увлечения, бьет себя по коленам. Мастерские его, в нескольких часах от Нью-Йорка, составляют целый городок, в котором помещения для работ над электрическим светом составляют лишь незначительную часть всех зданий.

Приятель дал ему знать о моем желании посетить его, и, получивши в ответ любезное приглашение, мы отправились компанией в несколько человек. Прежде всего Эдисон показал нам куклу, очень порядочно говорящую — конечно, по-английски — «папа, мама, здравствуйте, прощайте» и т. п., а затем последовательно познакомил со всеми работами: занятиями над инструментом для измерения расстояния, опытами над средствами против заразительных болезней, постоянными улучшениями, практикуемыми над фонографом… Чего-чего у него не делают, над чем не производят опытов! Фонограф занимал за время нашего посещения почетное место, и Эдисон уверял, что, исправивши в нем кое-что, он пустит его в продажу: за 150 долларов можно будет иметь самый аппарат, и за 25 центов (50 коп.) каждый отдельный валик с речью государственного человека или короля, чтением какой-нибудь литературной знаменитости, частью концерта, оперы и т. д. Главною помехой для немедленной эксплуатации произведения был постоянный шум, сопровождавший воспроизведение всего, от отдельных звуков до пения и музыки включительно, и зависевший, по словам изобретателя, от несовершенства материала, употреблявшегося для валика, — воска, который он надеялся в скором времени заменить чем-то более подходящим. «Добьюсь, — говорил практический американец, — покамест это только любопытно, но скоро будет искусством, и я возьму за эту штуку пару миллионов».

ЛИСТОК 4-ый

Эдисон делал предположения того, какие могут быть со временем применения его фонографа. «Интересно, например, будет, — говорил он, — выслушать аппаратом изъяснения в любви молодого мужа своей первой жене, а потом занести такое же объяснение со второй супругой — да и сравнить!» Гениальный изобретатель хохотал при этом во весь рот и колена своего не жалел, колотил по нем с увлечением. Большой приятель изобретателя, литератор-юморист Марк Твин, нередко навещает его, причем всегда рассказывает что-нибудь интересное, а часто и очень нескромное. Когда Эдисону докладывают, что в его отсутствие был писатель, он немедленно отправляется к фонографу и прикладывает ухо, в уверенности, что получит какую-нибудь конфиденцию. «Иногда, — говорил Эдисон, — сюрприз бывает так силен, что просто откидывает от аппарата».

Знаменитый электрист немного глух, но, видимо, пользуется хорошим здоровьем. Цвет лица свежий, но волосы уже седые. Блеск его глаз просто поразителен: они светлы, влажны, живы — в этих глазах весь человек. Одна беда: об искусстве Эдисон рассуждает убийственно и ставит, например, слащавого, банального французского художника Бугро[154] не только выше Рафаэля, Рембрандта и других старых мастеров, но даже утверждает, что за одну картину этого художника можно дать двадцать Рафаэлей. Объяснение это было дано таким авторитетным тоном, что я не утерпел и пошутил, — вставши на одно колено, сказал, что «глубоко преклоняюсь перед суждением, подобного которому, вероятно, никогда в жизни не услышу более»… Кажется, янки немножко обиделся, но что было делать, не мог же я, художник, проглотить американскую пилюлю таких размеров!

В Америке есть и хорошие, и умные, и религиозные люди, но христиан, в смысле соблюдения заповедей о незлобивости, нестяжании, презрении богатства и т. п., менее, чем где бы то ни было. Бедный там только терпится, и беспрерывная погоня за наживой создала общий тип какого-то безжалостного человека, которому нет места между праведными Нового завета. Там есть ужасное обыкновение определять цену человека величиной его капитала — про незнакомого спрашивают: «Что он стоит?» — отвечают, например: «500 000 долларов, но два года тому назад он стоил миллион». Такой прием определения значения людей нам, европейцам, мало симпатичен. К изрядному чванству деньгами у этого высокоталантливого народа примешано много ложного стыда всего своего и преклонения перед всем английским и особенно французским. Американскому художнику, например, очень трудно продавать свои работы, если он всегда жил и живет в Соединенных Штатах; другое дело, когда он имеет мастерскую в Париже, — тогда он процветает. Уважающий себя янки не решится в порядочном ресторане спросить вина туземной, например, калифорнийской марки (мимоходом сказать — очень хорошего): «порядочность» обязывает спросить иностранного вина.

Наивности нередки. Один весьма приличный господин, говоривший искренно и серьезно, выразился в беседе со мной так: «Мы, американцы, высоко ценим ваши работы, г. Верещагин; мы любим все грандиозное: большие картины, большой картофель…»

В американском обществе так много денег, что, как говорил мне наш бывший поверенный в делах там барон Р., трудно поддерживать знакомства, трудно принимать на той ноге, на которой они принимают. Обладатель нескольких миллионов еще не считается богатым человеком, и только состояния в 10–15 миллионов начинают считаться серьезными. Помню, у издателя одного Magazine[155], за завтраком, под фарфоровыми тарелками поставлены были другие, из массивного золота, — должно быть, для наглядного доказательства зажиточности хозяина. В том же доме огромная великолепная приемная комната заставлена черными резными шкафами старой итальянской работы, приобретенными в каком-то монастыре, конечно, на вес золота. И всё в этом роде.

Я упомянул о прекрасном американском вине, но надобно сказать, что почти все производится теперь в Соединенных Штатах замечательно хорошо. Познакомившись в Вашингтоне с известным генералом Шерманом[156], я лишь со слов Р. узнал, что почтенный воин без ноги; его деревянная нога так хорошо сделана, что он ходит совершенно свободно, даже не прихрамывая. В Европе так не сумеют сделать.

Мимоходом сказать, генерал Шерман премилый старик. Он показал мне залы палаты представителей и сената и в ресторане последнего накормил отличным завтраком. Когда я выпил за его здоровье по-русски, т. е. опорожнивши бокал, ударил об пол, почтенный воин подпрыгнул от изумления.

Что приятно удивляет европейца в Америке, так это отсутствие формализма. Когда я зашел в министерство финансов за справкой, она была дана мне в полчаса времени, и Р. объяснил, что по правилу на всякий запрос должен быть в 48 часов дан ответ, иначе чиновник рискует потерять место, — не то что в других странах.

_______________

Одна из самых интересных вещей в Нью-Йорке — это устройство пожарных бюро. Все они расположены, конечно, в rez-de-chauss?e[157], в них день и ночь топится громадная паровая машина, так что во всякую данную минуту пары ее готовы. Большой воз всевозможных пожарных снарядов стоит готовый тут же. Как только показывается где-нибудь огонь или дым, полицейский или первый прохожий поворачивают один из пожарных приводов, расположенных на видных местах по улицам, и во всех пожарных бюро города одновременно раздается тревожный звонок. По этому знаку автоматически обрываются привязи двух лошадей, выученных бросаться к дышлу; на них автоматически же спускается с потолка упряжь, которую закрепляют моментально подоспевающие люди, и машина с возом выезжает. Все это делается так быстро, что в какие-нибудь 9–10 секунд пожарные — на улице. Люди живут над помещением для машины и лошадей, у них прекрасно устроенные спальня, гостиная и читальня, часто с биллиардом, и в полу два широких отверстия с гладкими медными столбами посередине; чтобы не терять времени на беганье по лестнице, по этим столбам скользят вниз пожарные, прицепляют лошадей и выезжают.

Главное пожарное бюро города представляет из себя нечто трудно вообразимое: это — такое соединение всевозможных остроумных приспособлений, что ни в какой другой стране — я в этом уверен — нет ничего подобного. Все так устроено, что один человек может за всем следить, наблюдать, всем распоряжаться. Когда раздается удар электрического звонка, надзирающий подходит к книге и видит, как аппарат черточками отмечает, где и что горит, кто, то есть из какого бюро, уже выехал, кто выезжает вслед за тем. Аппарат рядом показывает, усиливается пожар или уменьшается: в первом случае первый аппарат немедленно отметит, кому выезжать третьим, четвертым… Другие механизмы дают еще разные сведения, и всё автоматично: поставленные вдоль стен всей комнаты приводы начинают двигаться, делать заметки, нужно только переходить от одного к другому. Веревочные лестницы прикрепляются к веревке, привязанной к пуле, которую выстрелом из приспособленного для этого ружья перекидывают через крышу, и на той стороне веревку прикрепляют. Прыгают пожарные даже с четвертого этажа на веревочную сетку, внизу растянутую, причем очень редко ушибаются.

— Смотрите же, покажите мне что-нибудь действительно выдающееся, — сказал я перед осмотром пожарных учреждений заведующему ими капитану X. — Предупреждаю вас, что у нас в России пожарная служба организована образцово: из каждой части выезжает на пожар по нескольку троек… «Несколько троек? — переспросил янки, — но что же, позвольте узнать, везут на нескольких экипажах?» Перечисляя предметы, которые везут у нас на пожар, я должен был помянуть и бочки с водой, причем американцы разразились дружным искренним смехом — у них вода проведена всюду, в самомалейших городах и местечках.

Веселая минутка

В Америке можно трудиться, так как труд хорошо оплачен. Например, ново поступивший пожарный получает около 1000 долларов, а после и 1200. То же получает простой солдат. Наборщик типографии получает вначале от 50 до 75 долларов в месяц, а потом, когда навыкает, и 200. Старший механик, надзирающий за всеми печатными машинами типографии большой газеты, имеет 10 000 долларов в год. Таково же жалованье судьи, например[158].

Я знаю лишь одну страну, в которой содержание служащих еще выше, — это Ост-Индия, где английские чиновники получают очень крупные суммы. Судья получает там от 20 000 до 40 000 рублей, то же и начальник уезда. И тот, и другой после двадцати лет службы имеет 10 000 рублей годовой пенсии. Губернатор имеет 300 000 рублей в год. Правда, такое жалованье отягощает страну, но зато администрация и правосудие в ней держатся на большой нравственной высоте — взятки и подарки во всех видах не в моде, что можно сказать далеко не о многих странах…

ЛИСТОК 5-ый

Заговоривши об Индии, замечу, что у нас несправедливо относятся к этой стране почти как к варварской. Там прекрасные школы, дороги, общественные здания, хороший порядок в администрации и судах, — англичане сделали многое для развития гражданственности и распространения знаний, они поддерживают памятники старого искусства и по мере умения стараются насаждать новое. Как я уже заметил, управление англичан обходится дорого, и масса народа бедна, причем властители края за их гордость и надменность сильно нелюбимы; но все-таки в этой стране многому можно поучиться, особенно нам, русским, призванным к цивилизаторской миссии в странах, лежащих на север от нее.

Пока я не буду говорить ни о чудной природе, ни о знаменитых памятниках старины в Индии, а остановлюсь лишь на нескольких интересных обычаях, а также оригинальных способах погребения, которые мне доводилось там видеть. Бедные просто бросают своих мертвых в воду, где рыбы и крокодилы живо распоряжаются с ними; английское правительство строго запрещает такие погребения, но потихоньку они все-таки практикуются. В Калькутте, в устьях Ганга, я видел, как сидевшие на тихо плывущем трупе птицы клевали мясо, как аллигаторы или большие рыбы, хватая тело за руку или за ногу, заставляли его погружаться то в ту, то в другую сторону. Спуск мертвого тела по такой священной реке, как Ганг, есть указание если не верного, то вероятного пути к раю. В городе Агра[159] на моих глазах семья спустила в тоже священную реку Джумну маленькую девочку, быстро поплывшую по течению. Родные, продолжая плакать и причитать, скоро отстали и только глазами следили за телом, но отец все бежал вдоль берега и, не переставая всхлипывать, отталкивал его палочкой, когда течение прибивало к берегу. Рыбы видимо щипали со всех сторон трупик и, конечно, должны были скоро покончить с ним; но пока я следил, — а стоял я долго, — долговязый индус все бежал по извилинам берега и все отталкивал дорогие останки: прибьет трупик к берегу, им завладеет полиция, и память малютки будет осквернена, родителям будет обидно перед своими и грешно перед богом.

Жемчужная мечеть в Агре

Богатые люди сожигают трупы: выкладывают из дерева четырехугольный костер, аршина на полтора или два высоты, кладут на него тело, а поверх — еще дерева; примерно через час от человека остается одна зола и несколько кусков костей. Благоприличие погребения состоит в выборе дерева: ароматное, сандальное считается наиболее подходящим для ищущих вечного блаженства.

В Бомбее общественное гулянье на берегу моря расположено как раз вдоль забора, за которым производится сожжение трупов, и оттуда всегда несется запах жареного мяса. Как-то раз вечером ворота, ведущие в это священное место, оказались открытыми; я вошел туда и остановился пораженный: от входа во всю глубину двора ярко пылали две длинные линии костров — их должно было быть около 20, — и из каждого костра торчали концы ног. Между этими кострами и самыми воротами группа служащих на кладбище, в своих длинных римских тогах, белых с красной каймой, собралась около одного из товарищей, что-то рассказывавшего. Эти 10–12 фигур в белом одеянии, освещенные ярко-красным светом костров, все, буквально взявшись за бока, помиравшие со смеха над рассказом, представляли такую разительную картину, что я никогда не забуду ее. Когда один из них, заметивши стоящего в воротах европейца-«осквернителя», закричал: «Нельзя, нельзя!» — все бросились ко мне, но я уже видел, что мне было нужно, и удалился.

Очень характерны «башни молчания» парсисов[160] или огнепоклонников, давно выселившихся в Индию из Персии, где, как известно, религия поклонения огню была общею. Когда там на огнепоклонников воздвиглось гонение и преследование со стороны мусульман, много народа разбежалось по разным странам, между прочим, и в Закавказье, где последние представители поселившихся близ священных бакинских огней парсисов или гвебров вымерли в середине нынешнего столетия. В Индии огнепоклонники, «парси», как их называют по памяти прежней родины, расплодились в большое, дружно сплоченное общество, очень влиятельное по трудолюбию и богатству во всех главных городах полуострова и особенно в Бомбее. «Башни молчания» расположены на уединенных высоких местах, обнесенных оградой, внутрь которых строго воспрещают входить. Чрез посредство одного богатого и влиятельного члена парсистской общины я был, однако, впущен, чтобы взглянуть на погребальную процессию. Когда она показалась, — носильщики и большая часть провожавших во всем белом, — множество хищных птиц, живущих в этих местах, усеяли верх башни в ожидании трупа; они смотрели на приближавшихся, жадно расправляя клювы, подергивая крыльями, видимо нервно приготовляясь к пиру и неизбежным дракам во время его. Войдя в ворота, процессия остановилась, и сторож подвел к носилкам холеную чистую белую собаку, перед которой открыли один глаз покойника; затем тронулись далее. Перед самою башней все провожавшие остановились, и внутрь вошли лишь носильщики с телом. Как только закрылась за ними дверь, птицы, между которыми много беркутов и гигантских голошеих грифов-стервятников, как по команде, спустились в средину башни…

Тело располагают на наклонной железной решетке, идущей кругом стен; птицы быстро поедают мясо, а кости сбрасываются в глубокую яму в центре. Когда яма наполняется до верха, башню закрывают, и отсутствие птиц наверху свидетельствует тогда о «безжизненности» этого оригинального кладбища.

Когда я уходил, все птицы были уже опять на гребне башни, чистились, обдергивались и поглядывали на дорогу в ожидании следующего блюда.

Как объясняли, помянутое открывание глаза покойника собаке указывает на прежний обычай далекой старины отдавать мертвых на съедение псам, — обычай, оставленный в практике, но строго сохраняющийся в теории.

Мне рассказывали, что во многих местах есть обыкновение слишком зажившихся стариков и старух, не могущих работать и служащих бременем для семьи, отправлять на вечный покой с некоторым понуждением: таких приводят к священной реке и заставляют громко произнесть имя божие, после чего, не боясь уже греха, пригнетают голову и держат в воде, пока они не захлебнутся. Бывают, однако, случаи, что старик, даже и согласившийся дома принять смерть, потом заупрямится — откажется «произнести имя божие». Так как заставить умереть без этого считается великим грехом, то в таком случае ничего не остается, как вести упрямого дедушку домой, до минуты большей сговорчивости.

Рассказывавший мне это д-р Симеон, бывший главный врач британской армии в Индии, приводил также пример отвращения, которое туземцы питают к мертвецам, даже если это родители их; в горах Сикима, на месте прежней службы своей, он встретил раз знакомого непалезца с большой традиционной корзиной за спиной.

— Куда бог несет?

— В город, старика вот своего тащу, он болен.

Взглянувши на скрюченную фигуру, торчавшую из-за спины молодца, доктор увидел, что она уже застыла.

— Ведь отец-то твой умер! — заметил он парню.

Тот, даже не удостоверившись, действительно ли это так, сбросил корзину с кручи и ударился бежать, как от заразы…

Понятно, что при таком отвращении к мертвечине индусы в рот не берут мяса и видеть не могут, как мы, европейцы, лакомимся убоиною. Вспоминаю смешной случай, бывший со мной. В Средней Индии я застрелил раз огромную летучую мышь, просто из любопытства, — развесистое дерево, под которым расположился мой караван, было полно ими. Я осмотрел это маленькое чудовище, набросал в записную книжку его чисто волчью мордочку и потом бросил. Через несколько дней вижу эту животинку, уже сильно испортившуюся, привязанною за крыло, к седлу одной из моих вьючных лошадей. «Зачем ты возишь эту гадость?» — спрашиваю слугу-индуса. «Я думал, что вы будете кушать, сэр», — ответил вегетарьянец: он видел, что я таскал с собой убитых по дороге куропаток и ел их, даже когда они были немного faisand?s[161], почему заключил, что летучая мышь тоже назначена на жаркое.

Больше всего противно туземцам употребление мяса коровы. Это мирное животное до такой степени полезно там, что обоготворено — ни больше ни меньше. Интересно видеть, как в браманских храмах хорошенькие женщины, видимо религиозно настроенные, проводят рукою по спине живой коровы, там кормящейся, и потом благоговейно касаются лица, головы и шеи.

Нам, европейцам, смешно смотреть, когда корова, забравшаяся на зеленной базар, начинает без церемонии уплетать овощи, на выбор, а индусы, хозяева лавок, не смея гнать ее публично, стараются потихоньку ущипнуть, уколоть или ткнуть, чтобы спровадить к соседу, где повторяется та же история. Волы, не пользуясь в той же мере безнаказанностью, однако, тоже не должны быть публично биты, вследствие чего, погоняя их, стараются причинить боль как можно незаметнее для посторонних, например, выворачиванием суставов хвоста; почти у всех рабочих волов, которых мне случалось видеть, хвостовые позвонки были совсем свернуты на сторону от усердия почитателей коровьего рода. Бывали случаи возмущения из-за убоя европейцами коров, и теперь в некоторых, особенно священных городах англичане должны довольствоваться бараньим мясом.

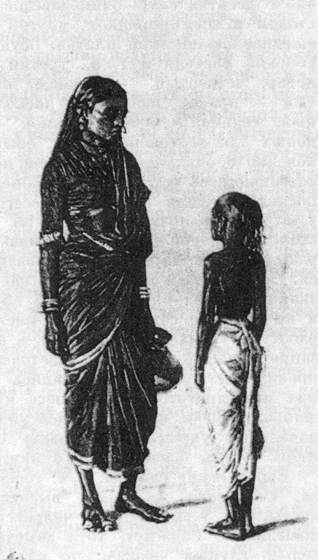

Типы в Бомбее

В сторону употребления пока только мяса баранов, особенно диких коз, и начинает подаваться пищевой ригоризм индусов: с другой стороны, богатые люди начинают употреблять вместо сандалий ботинки, также ремни, упряжь, т. е. кожи убитых животных…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

I. Путевые листки

I. Путевые листки Оглядываясь назад Моя карьера решилась телефонным звонком в девять часов утра воскресным осенним утром 1934 года. Звонил Селестен Бугле, в то время директор Высшей нормальной школы. Вот уже несколько лет он жаловал меня несколько сдержанным

Из записной книжки

Из записной книжки * * *Лето я проводил в одном из южных курортов. Слоняясь по парку в полнейшем одиночестве, благодаря отсутствию знакомых, которых, кстати сказать, я не охотник заводить, я от скуки занимался наблюдением и изучением довольно многочисленной в этом сезоне