Заключение

Заключение

Пожалуй, самым первым фактом, поражающим даже нашего современника, является ошеломляющее разнообразие газетно-журнальной продукции русской эмиграции: в библиографических справочниках только количественное перечисление названий печатных органов превышает 4000! Вторым уникальным моментом является то, насколько быстро после вынужденной высылки или добровольного отъезда миллионов подданных бывшей Российской империи журналисты, вообще писательская, художественная, преподавательская интеллигенция сумели «поставить на ноги» газеты и журналы в непростых условиях эмигрантского существования. Бытовая неустроенность, постоянные переезды не только из страны в страну, но и с континента на континент, непрерывные поиски финансовых и издательских средств, трудности в распространении печатной продукции, налаживание двусторонней связи с читателем – вот только небольшой круг проблем, с которыми пришлось столкнуться первым эмигрантским издателям и журналистам. Подвижничество эмигрантской интеллигенции по сохранению «России вне России» особенно ярко высвечивается на фоне предшествующих десятилетий жизнедеятельности русских мигрантов за границей.

В период становления русской эмигрантской прессы отправными лингвокультурными точками и журналиста-эмигранта, и корреспондента на местах, и читателя газеты, и авторов писем, откликов в газету являлись по крайней мере три основных момента:

а) прежний (социальный, языковой) опыт;

б) апелляция к советской прессе (особенно в первые послереволюционные годы, когда советские газеты беспрепятственно попадали за рубеж);

в) новый опыт (социальный, языковой) пребывания за рубежом.

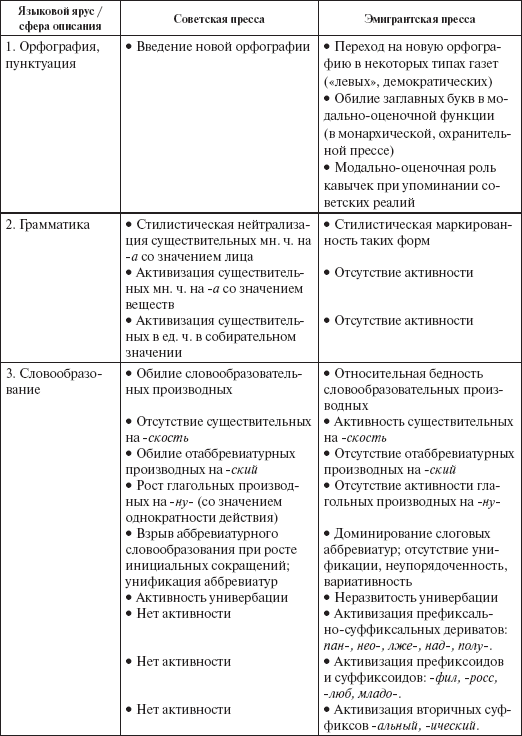

Именно на стыке этих трех ключевых, на наш взгляд, линий и рождался газетный (и не только) текст, определяя языковую специфику эмигрантской прессы в целом. Этот динамический процесс «притяжения» и одновременного «отталкивания» от советской печати, в которой социолингвистические инновации проходили очень активно, хорошо прослеживается в лингвистическом поле эмигрантских газет. Мы приводим сводную таблицу, суммирующую наши изыскания и показывающую дистрибуцию языковых феноменов в языке советской и эмигрантской прессы в 1920-30-е гг.

Даже такой схематичный «портрет» эмигрантской прессы помогает увидеть отличительные черты, характеризующие эмигрантские газеты на разных языковых уровнях. На фоне динамических процессов, происходящих в советской прессе, язык эмигрантских газет на первый взгляд выглядит архаическим и законсервированным, однако это поверхностное впечатление при более внимательном и глубоком изучении быстро корректируется. Это объясняется темпами и хронологией языковых процессов: в языковом поле эмигрантской жизни явственно выявляются те семантические или грамматические зоны, которые:

а) не получили развития в эмигрантских газетах, поскольку были или неразвиты в русском языке накануне бегства, или только зарождались в период отъезда беженцев (так, в русском советском политическом языке 20-х гг. активность глагольного суффикса – ну– со значением однократности, разовости оказывается напрямую мотивированной интенсивностью, напряженностью, плотностью социально-политических процессов; эмигрантский узус не знал такого процесса);

б) оказались актуализированными именно в эмигрантском речевом обиходе, не получив развития в 1920–1930-е гг. в русском языке метрополии (в частности, эмигранты удивительной языковой интуицией предвосхитили семантико-словообразовательную жизнеспособность редкого, нерегулярного прежде «вторичного» суффикса – скость задолго до появления аналогичных форм в материковом языке в конце 80-х – 90-е гг. XX в.).

Языковой ландшафт эмигрантской прессы характеризуется иными темпами языковой динамики, иными конфигурациями языковых черт, чем в советской прессе. В основе всего – экстралингвистические потребности выражения актуального содержания: это приходилось делать либо в старых (дореволюционных) языковых формах, либо в заимствованных новых (из иностранной или советской прессы). Лингвистическое противоречие между формой и содержанием, выступающее движущим фактором развития языка, в советской прессе разрешалось путем поиска для нового содержания новых форм, т. е. телеологически было направлено к диалектическому снятию этого противоречия и приведению к новому языковому равновесию. Эмигрантской быт обладал гораздо меньшей продуктивной силой, и эмигранты предпочитали использовать уже найденные, готовые языковые формы, даже в этом факте видя один из способов спасения и сохранения старой России. Творческий характер языка в эмигрантских газетах проявлялся скорее в модально-оценочной интерпретации или, что оказывалось нередким, в новом комбинировании языковых форм. Вообще, в сравнении с советской прессой ведущей языковой чертой эмигрантской печати следует признать не столько порождение новых языковых фактов, сколько их переконструирование, (пере)интерпретацию.

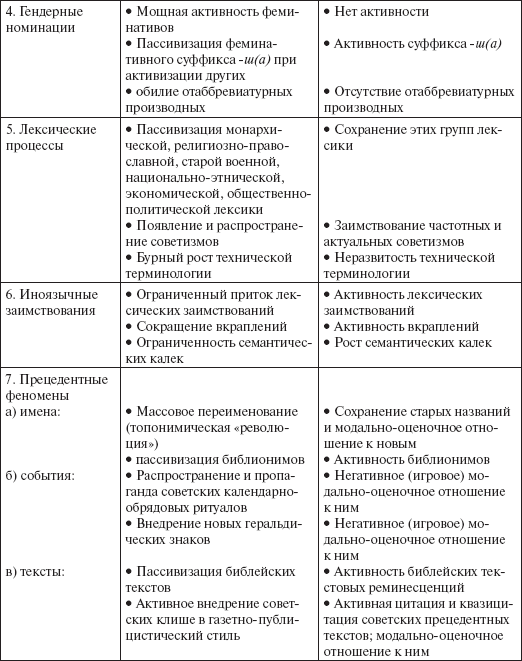

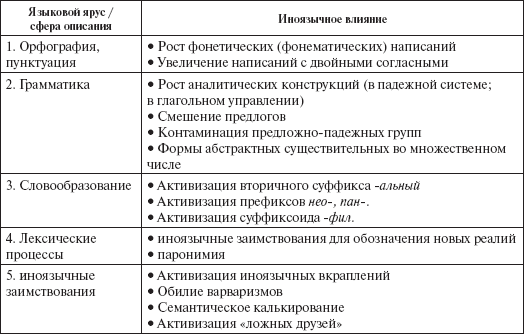

Нахождение русской прессы в иноязычном окружении не могло повлиять и на использование русского языка в его письменной форме. Обобщенная, представленная ниже таблица показывает, во-первых, наиболее открытые зоны проникновения иноязычных элементов, во-вторых, может служить своеобразной матрицей для будущих возможных исследований языковых процессов в двух разновидностях (советской и эмигрантской) прессы. Нами намечены лишь общие, магистральные тенденции, однако контрастивное сопоставление советских и эмигрантских газет на каждом языковом уровне или области описания (от сферы орфографии до проблематики прецедентных феноменов) может дать дополнительные важные социолингвистические свидетельства о степени открытости языковой системы для трансформаций и механизмах их реализации. Несомненно, это напрямую связано с изучением взаимодействия языка и общества и влияния социальных факторов на скорость протекания языковых процессов.

Воздействие иноязычных моделей на русский язык в его газетно-журнальном варианте можно представить следующей таблицей.

Иностранное влияние на письменную форму русского языка вне метрополии проявлялось достаточно широко на разных языковых уровнях: и на формально-графическом (в орфографии), и на содержательном (лексика, грамматика). Русская пресса зарубежья уже тогда активно включала в свой языковой состав такие феномены и проявляла такие черты, которые были незнакомы советским печатным изданиям в те годы и появились только в 80–90-е гг. XX в. (мощным стимулом такого развития в последние десятилетия явились процессы англоамериканизации и глобализации).

Трудность сознательного влияния на языковое состояние в эмиграции усугублялась рядом обстоятельств: географической раздробленностью эмигрантов, отсутствием контролирующих органов, отслеживающих и унифицирующих региональные вариации в русском языке, билингвизм, неизбежно ослабляющий языковые правила и каноны, – все это давало простор процессам стихийного (и достаточно активного) проникновения иноязычных элементов. Практически неизбежным результатом и постоянным спутником лингворечевой практики уже с первых лет беженства стал значительный рост неупорядоченности, вариативной дублетности в самых разных формах ее проявления (орфографическая, грамматическая, морфологическая, словообразовательная). Обилие вариантных и зачастую равноправных элементов плана выражения в эмигрантском речевом обиходе (как в границах одной страны проживания, так и особенно в разных регионах и на разных континентах) трансформирует, переформулирует теоретические и практические вопросы языковой нормы в эмигрантском и материковом узусе. С одной стороны, норма реализуется и функционирует при наличии вариантов (реализующая функция нормы, по Косериу), с другой – норма одновременно выступает и регулятором, селективным инструментом вариантов (регулирующая функция). Однако в эмигрантском обиходе некоторые зоны языковой компетенции индивидов оказываются, как правило, структурированными и содержательно наполненными иной конфигурацией элементов, чем речевая база людей в метрополии. Отсюда следующий вывод: то, что в языке метрополии относится к нормативным реализациям системы, может не быть таковым в эмигрантском узусе.

Этап избыточной и порой дублетной вариативности публицистический стиль в метрополии преодолел довольно быстро: уже в конце 20-х – начале 30-х гг. унифицирующие, стабилизирующие тенденции возобладали над дезинтегрирующими. Русский язык зарубежья был открыт иноязычным влияниям, не отгораживался от них, поскольку русский эмигрантский социум был органично включен в социальную, экономическую, культурную жизнь страны-приюта и в мировой контекст. Языковой пуризм эмигрантов старшего поколения был понятен и, вследствие этого, объясним: сохранить русский язык и передать его детям, которые – как полагали старшие – в (скором) будущем вернутся на родину. Однако эта интенция легко сочеталась с процессами лексической варваризации речи, обилием семантических калек в речи (и письменной практике) того же старшего поколения. Представителей среднего и младшего поколения озабоченность сохранением и поддержанием чистоты русского языка волновала уже меньше: когда информативный компонент речевого общения выходит на первый план, то макаронические элементы в речи сверстников или соотечественников, с позиции самого говорящего, меньше режут слух и, как правило, чаще прощаются. С этим тесно связан такой парадокс языковой компетенции личности, как сокращение потребности (и желания) индивида в языковой игре с использованием иноязычного материала.

Русская эмигрантская пресса сохраняла старые, дореволюционные формы, активно заимствовала новые, иноязычные, элементы и подвергала языковой ревизии компоненты советской публицистики. На таком странном, своеобразном языковом субстрате и формировался язык русской эмигрантской прессы в 1919–1939 гг.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Заключение

Заключение Итак, дорогие и уважаемые читатели, вот мы с вами и подошли к концу нашего не слишком длинного путешествия по библейским дорогам.Я благодарю вас за внимание к моему труду и долготерпение. А на тех, кто не добрался с нами до конца, кто свернул в сторону на полпути,

Заключение

Заключение Читателям настоящее пособие может показаться поверхностным, недостаточно конкретным. Однако по замыслу автора это лишь вводный курс, цель которого — бегло очертить круг проблем, встающих перед начинающими кинематографистами, побудить их к самостоятельным

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Существует опасность, что книга, подобная этой, — несмотря на простую и четко сформулированную аргументацию (или, возможно, именно благодаря ей) — может быть неверно понята и истолкована. Прежние попытки обнародовать более ранние и более простые варианты

Заключение

Заключение Наследник престола цесаревич Алексей страдал наследственным заболеванием крови. Гемофилия воспринималась как рок, тяготеющий над домом Романовых; болезнь передавалась по женской линии, но поражала только мужчин. Условно ее можно назвать декадентской

10. Заключение

10. Заключение Мифопоэтический образ всемирной истории, созданный Вагнером, представлен прежде всего в "Кольце нибелунгов" и в "Парсифале". "Тристан и Изольда" имеет в этой связи значение лишь в той мере, в какой эта драма придает мифу о природе и МатериЗемле, вокруг

Заключение

Заключение В нашей книге мы рассмотрели эволюцию концепций аниме на протяжении его истории, начиная с его появления в 1917 году. Сейчас в аниме постепенно приходит новое направление – 3D-аниме, создаваемое на компьютерах. Уже первые эксперименты в этой области показали не

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В предисловии было отмечено, что теория культуры востребована. Теперь, после изложения одного из ее вариантов, следует сказать и о том, почему она востребована. Для чего применима теория культуры?Во–первых, для оценок состояния культуры: ее высоты, богатства

Заключение

Заключение В завершение книги имеет смысл еще раз назвать основные стадии онтогенеза, суждения о которых пришлось разбросать по разным местам нашего текста.Психическая история ребенка начинается с авторефлексии, выражающей себя в нарциссизме и в шизоидности (последняя

Заключение

Заключение На протяжении 10 лет коллектив педагогов муниципальной средней общеобразовательной школы № 40, девиз которой «Школа без неудачников», а в основе концепции – смыслообразующий подход к обучению, работал над проблемой формирования коммуникативной

Заключение

Заключение Мы рассказали лишь о некоторых племенах, которые представляют разные группы адиваси во всех районах Индии. Эти народы, в течение многих столетий оторванные от общего пути развития основных народов страны, за последние два века пережили сложнейшие социальные

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . Наша книга в основном была посвящена новому приему работы, который Станиславский открыл в последние годы жизни. Практика моей собственной работы доказала мне его большое преимущество, огромный творческий импульс, заложенный в нем, который в результате