Мотив волны в искусстве модерна и литературе символизма

Мотив волны в искусстве модерна и литературе символизма

Эти и многие другие универсальные свойства мотива особенно отчетливо заявили о себе в русском искусстве эпохи модерна. Однако прежде чем обращаться к бытованию мотива в материи графики, живописи, скульптуры, необходимо оговорить допустимые пределы темы. Установка модерна на орнамент, декоративное пятно, внефигуративный фрагмент композиционного целого расширяет рамки возможностей того или иного «вчитывания» волны в изобразительное целое. В более широком историческом контексте примером крайней точки такого «вчитывания» при условии реализации характерного для данного мотива визуально-смыслового единства мог бы служить рисунок Уильяма Блейка «Расставание души с телом» – иллюстрация к поэме Блэра «Могила» (1805), где волнообразная форма отлетающей души мотивирована иконографической традицией, а сам мотив волны предельно удален от натуры [илл. 85][144]. Другой ее полярной границей можно считать полотно Серова «Похищение Европы»: здесь имеет место предельная сближенность с натурой, волна мотивирована сюжетно, и ее дополнительные композиционно-выразительные возможности возникают в диалоге предмета и символа. Рассматриваемые далее примеры располагаются в пространстве между этими полюсами.

Илл. 85. В. Блэйк. Расставание души с телом. Иллюстрация к «Могиле» Блэра. Гравюра/акварель. 1805.

Разыгрывавшийся в России на протяжении всего ХХ века драматический диалог между двумя концепциями художественного творчества – подвижнической и артистической – кульминировал в начале ХХ века резким всплеском последней. В эстетических принципах модерна (в архитектуре и изобразительном искусстве) попытка создать органическое единство вещного и образного, природно-утилитарного и символического проявилась в обращении к ряду мифопоэтических универсалий, которые кодируют установку на «вторую натуру» как главное художественное кредо эпохи. Одной из ведущих универсалий такого рода стал комплекс представлений, связанных с водной стихией. В живописи и графике ХХ века в России мифологема воды приняла облик волны. Волна стала одним из самых распространенных мотивов в графике мирискусников (отчасти – вслед за знакомством с творчеством Обри Бердсли), а также в творчестве мастеров, группировавшихся вокруг журнала «Золотое руно» в 10-е годы: Льва Бакста, Константина Сомова, Александра Бенуа, Сергея Судейкина, Анны Остроумовой-Лебедевой [илл. 86]. Волна предстает в графике и живописи русского модерна как в прямом («натурном») виде – в виде опредмеченной водной стихии, так и косвенном – как набор мифопоэтических составляющих мотива, отсылающих к нему или очерчивающих его формально. В русской графике начала века мотив волны можно считать первым опытом абстрагирования фигурации и отхода от принципов миметизма по признаку произвольных проекций зрения, возникающих в условиях «двойного» силуэтного прочтения изображения, а также содержащихся в мотиве возможностей создания отвлеченной формы. Но главное – это свойственный теме волны асемантизм не только «от природного», натурного, но и мифопоэтического толка, провоцирующий зрителя на активизацию творческих потенций восприятия.

Илл. 86. Л. Бакст. Фронтиспис «Выставка исторических портретов». «Мир искусства», 1902, № 4.

Илл. 87. И. Билибин. Шмуцтитул «Народное творчество русского Севера». «Мир искусства», 1904, № 11.

В плане сюжетной мотивации с разной степенью абстрагирования от натуры волна в графике модерна часто выступает как фрагмент композиции, представляющей море и корабли. Такова репрезентация мотива на рисунке Николая Каразина, ставшем основой для гравюры на дереве Рашевского – иллюстрация к «Медному всаднику»[145]: робкие волны на первом плане композиции еще целиком зависят от сюжетного целого. У Ивана Билибина смысловая наполненность мотива и его орнаментальные свойства достигают сбалансированности: на шмуцтитуле 11-го номера журнала «Мир искусства» за 1904 год волна как орнамент и как предметная среда образует единое декоративное целое [илл. 87]. Мотив получает развитие в билибинских иллюстрациях к «Сказке о царе Салтане», изданной в Петербурге в 1905 году[146] [илл. 88]. Напротив, в книжной графике Бакста волна часто возникает при отсутствии темы воды и моря как имманентное свойство формы. Она предельно отвлечена от натуры и распознается в волнообразных очертаниях силуэта: такова плещущаяся черно-белая стихия в листе – фронтисписе к «Снежной маске» Александра Блока (СПб.: «Оры», 1907) [илл. 89]. В аспекте нашей темы произведения Бакста особенно интересны тем, что показывают, как имплицированные значения волны, предельно удаленной от сюжетномотивированного представления, отсылают к так называемому «петербургскому тексту» русской культуры рубежа веков. Таким образом, одним из специфических свойств волны в русском модерне можно считать ее ориентированность на определенный слой культурно-исторических ассоциаций, вторичную (культурно опосредованную) индексальность семантики.

Илл. 88. И. Билибин. Иллюстрация. А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». СПб., 1905.

Илл. 89. Л. Бакст. Фронтиспис. А. Блок. «Снежная маска». СПб., 1902.

В непосредственной связи с «петербургским текстом» находится и другой блок значений мотива в русской культуре начала века – тот, что обращен к античной мифологии и через нее маркирует всю мифопоэтику Серебряного века. Центральное место в этой группе представлений занимает произведение живописи, а именно – уже упоминавшееся полотно В. Серова «Похищение Европы» [илл. 90]. Натурное и отвлеченное прочтения мотива достигают здесь сгармонированного единства. Волна последовательно разворачивается во всей композиции, «рифмуя» все ее части, и представлена в зрительно-опосредованной форме – она определяет диагональную ось общей композиции и принимает обличье то плещущихся в воде дельфинов, то волнообразного изгиба высокого горизонта, то искривленных рогов быка, то выступающей из моря фигуры животного, то, наконец, фигуры самой богини в характерном для визуализации мотива S-образном развороте (вспомним японские влияния на европейский и русский модерн как универсальный признак его поэтики).

Илл. 90. В. Серов. Похищение Европы. 1910. Холст, темпера. ГТГ.

Илл. 91. М. Врубель. Корабли. Рисунок. «Мир искусства», 1903, № 10–11.

Мотив реализован у Серова во всей полноте его скрытой семантики: разлитость волны по всему полю изображения заставляет прочитывать мотив как метафору водного пути в его сопряженности с темой лабиринта. Лабиринт, реализованный в древнем орнаменте – меандре – соответствует хтоническим компонентам мифа по признаку принадлежности к нижнему миру и самой Европы. Стихия и эрос, тактильно-чувственное и отвлеченно-фатальное – все слилось здесь воедино. Орнаментальные потенции волны как формы и дионисийско-демоническая семантика мотива переплелись в серовском образе похищаемой «подлунной» богини[147]. Мифопоэтика серебряного века представлена на полотне мастера в целостной полноте пучка ее смыслов.

По признаку имплицированности темы колебания – то есть способа обозначения движения посредством орнаментального мультиплицирования внесемантического элемента для создания «открытой» формы – мотив волны в русской живописи и графике начала века идентичен мотиву крыла: вспомним излюбленный мотив павлиньих перьев в эскизах Бакста, а также тему крыла и перьев, имплицирующих водно-небесный союз, у Михаила Врубеля. В рисунке Врубеля «Корабли»[148] волны смело «рифмуются» с парусами, благодаря чему намечается смысловая связка волна-крыло, закладывается характерная для модерна – и особенно творчества самого мастера – зрительная метафора «пернатости» волн, морской стихии [илл. 91]. Общий знаменатель воды и крыла – признак колебательного движения. Волна-крыло в русском искусстве становятся семантически идентичными паре вода-небо. Это знак романтического, а также символистского мирочувствования и шире – артистической эмоциональности вообще. Не случайно знаменитый горельеф работы Анны Голубкиной с изображением волны и противоборствующих ей пловцов под козырьком бокового входа во МХАТ стал символом и сценической системы, отмеченной непосредственностью в передаче чувств, и артистизма русской культуры рубежа веков, и типологически общекультурного принципа «второй натуры», то есть уподобленности человеческой жизни театру.

Илл. 92. М. Шехтель. Особняк Рябушинского в Москве. Интерьер. 1902–1904.

Примеры использования мотива в архитектуре проливают свет на специфику синтеза искусств в модерне. Показательно в этом отношении творчество Федора Шехтеля. Волна обнаруживается в его архитектуре как в крупных формах – например, очертаниях здания Ярославского вокзала, так и в декоре малых форм интерьера, особенно в особняке Рябушинского, где волна прочитывается в декоре парадной лестницы [илл. 92] и столовой, а в особняке А. И. Дерожинской – в рисунке ткани на обивке кресел, венчающей части арки камина, в узоре стен спальни и других фрагментах внутренней отделки[149]. Примеры функционирования рассматриваемого мотива в архитектуре особенно интересны с точки зрения проявляющегося в них принципа нарушения тектоничности как общего принципа декора в модерне, на который обращали внимание исследователи[150]. Следует добавить, что волна в этом качестве опять же выступила далеким провозвестником авангарда, своей атектоникой проложив путь к агравитации последнего. В этом смысле можно сказать, что то место, которое было отведено волне в модерне, в авангарде заняли парящие свободные от сил земного притяжения супрематические фигуры, фантастические летательные аппараты и накрененные башни. Неслучайно то обстоятельство, что так много волны у В. Кандинского – мастера, который пришел к авангарду через символизм. В своем автокомментарии к картине «Маленькие радости» он пишет: «Каждый из белых взрывов был растворен в другом красочном тоне. Один из них растворялся все больше и в конце концов ушел как вода в песок. Другой наткнулся на препятствие и стал похож на маленькую веселую волну [к у рсив наш. – Н.З.], словно порожденную забавным круглым камнем»[151].

* * *

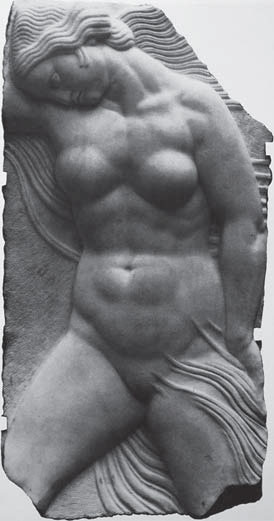

Не только русское, но и европейское искусство модерна стало ареной активной разработки формально-содержательных потенций мотива волны. Примером экспликации мифологических смыслов волны в европейской скульптуре может служить произведение выдающегося хорватского скульптора Ивана Мештровича (1883–1962) из раннего периода его творчества «Родник жизни» (1905) [илл. 93]. Вообще говоря, мотив волны в скульптуре трудно передаваем: на его изображение накладывают ограничения сами особенности скульптуры как вида искусства, и потому натурная волна пластически нечитаема, в то время как волнообразная поверхность трехмерного объема, которая особенно характерна для скульптуры импрессионистического толка, тактильна по определению. В аспекте нашей темы произведение Мештровича интересно тем, что представляет собой на редкость удачную для этого вида изобразительного искусства попытку передать мотив волны имплицитно, соединив его формальное и содержательное наполнение, и при этом остаться в рамках стиля. Следует напомнить, что мастер отдал дань модерну в полной мере – он прошел школу Отто Вагнера в Вене и Огюста Родена в Париже, а затем с 1902 по 1910 год был активным участником выставок венского Сецессиона. Поэтому все, что он делал в первое десятилетие века, очень показательно для всего направления.

Илл. 93. И. Мештрович. Родник жизни. 1905. Бронза. Загреб.

«Родник жизни» – бронзовая скульптура, установленная на одной из загребских площадей, имеет вид округлой в плане композиции с расположенной в центре чашей (=родника, фонтана, источника), вокруг которой сгруппировалась вереница фигур в высоком рельефе. Сплетенные между собой, плотно прижавшиеся друг к другу сидящие фигуры представляют цикл человеческой жизни – от ребенка и влюбленной пары до безутешной вдовы и старика, описывая рождение, любовь, зрелость и старость. Эта универсальная топика, особенно характерная для барокко, где она реализует тезис о бренности земного бытия, в модерне становится одним из мотивных логотипов стиля (ср. композиции Холдера). Мештрович увязывает формальную и содержательную стороны этой идеи, накладывая нарративную композицию на цилиндрическую поверхность, с мотивом воды, подразумеваемой метафорическим уподоблением «колодезь как родник жизни». Монументальное целое композиции задается плавной ритмикой перетекающих друг в друга форм, их активной проработанностью. Монолитность рельефа подчеркнута и ритмической разбивкой – всплесками пластических узлов, напоминающих легкие волны. Волна не является здесь предметом буквального изображения. Она проявляется подспудно – как на уровне общей организации формы, так и отсылая к мифопоэтике водной стихии, которая рождает жизнь, предрекает смерть и бесконечна как сам круговорот природных метаморфоз. Можно сказать, что представленная в произведении ритмика воды, которая осмыслена символически, и есть, по существу, самое точное приближение к пластической передаче мотива волны. Позднее в своем долгом и многообразном творческом пути мастер отойдет от типичной для «Родника жизни» роденовской лепки, однако останется верен мотиву колебательного движения параллельных линий, передающих волну – будь то женские волосы, очертания плоскостных драпировок или графичная силуэтность напряженной мускулатуры (например, хранящийся в Сплите мраморный рельеф «Танцовщица», 1910, деревянные рельефы капеллы Каштелет, 1917, также из Сплита) [илл. 94]. Единство семантики мотива и организации формы демонстрируют в этом произведении характерную для модерна амальгаму того, что и как изображено.

* * *

Примеры из русского искусства, а также европейского модерна показывают, что тема и рема нашли в волне благодатную почву для своего слияния. Принцип автореферентности художественного текста, заложенный еще в символизме, поднятый на щит авангардом и получивший развитие во всей последующей культуре века, может быть сведен к визуализации волны. В этом отношении представляют интерес проекции мотива в литературе – поэзии начала века. Мотив волны в литературе символизма чрезвычайно распространен. Он особено значим для тех мастеров, которые совмещали литературное творчество с живописью. Так, у Рериха мы находим: «Не беги от волны, милый мальчик, / Побежишь – разобьет, опрокинет, / но к волне обернись, наклонися / и прими ее с твердой душою»[152].

Илл. 94. И. Мештрович. Танцовщица. 1911. Мрамор. Загреб. Ателье И. Мештровича.

Однако весьма существенна и скрытая изобразительность – целиком решаемая словесными средствами. Наиболее репрезентативной фигурой в этом плане следует считать Михаила Кузмина.

Поэтический мир раннего Кузмина – этого наиболее выраженного «эмоционалиста» в поэзии начала века – отмечен мотивом волны. Мифопоэтические смыслы этого мотива в поэзии Кузмина развиваются темами непостоянства любви и непредсказуемости стихии чувств. Обе темы определяются мотивами моря, морской стихии, вечной смены отливов и приливов: «То бесстыдны, то стыдливы, / Поцелуев все отливы» // «Сердце женщины – как море / Уж давно сказал поэт. / Море, воле лунной вторя, / то бежит к земле, то нет»; «У печали на причале / Сердце скорби укачали / Не на век» и т. п. Характерно, что мотив волны как амбивалентность эмоций и призрачность любовных игр отмечает только поэзию раннего Кузмина (сборники «Сети», «Александрийские песни» 1908), позднее удельный вес мотива падает. В этому мотиву поэт возвращается только в своих последних сборниках: «Параболы» (1923), «Форель разбивает лед» (1929), но уже с иной смысловой нагрузкой. Теперь тема волны разведена на две составляющих: в своей пассивной роли она эквивалентна стеклу, льду, необоренному воспоминанию («Стеклянно сердце и стеклянна грудь…/ Прилив, отлив, таинственный обмен»), а в активной – форели, разбивающей лед-стекло, таянию льда, роднику «любовных вод» и в конечном итоге – преодолению памяти. Сам образ форели чрезвычайно пластичен, визуален: его можно считать знаком-индексом волны.

Волна особенно характерна для топики раннего периода творчества поэта. Если у позднего Кузмина мотив волны выступает в скрытом виде в составе сложного семантического целого, то в ранних сборниках он проявляется открыто, наделяясь чертами изобразительности. Так, волна как чистая метафора в сборнике «Сети» дополнена волной графически-метрической в сборнике «Александрийские песни» (верлибр). Параллелизм изобразительного и вербального ряда в репрезентации этого мифопоэтического образа заставляет думать не только об особой текстопорождающей силе последнего в культуре на переломном, исполненном «колебаний» этапе истории, но и о природе потребности в такой силе. Очевидно, имеет место процесс высвобождения приема как конструктивного принципа новой поэтики. У Кузмина это высвобождение – не только в артистическом двуединстве этической позиции, выражаемой наиболее спрямленным способом в мотиве волны, но и в стилизации как таковой, где «волновость» отражена по признаку перенесения акцента с собственно семантики на синтагматику. Иными словами, здесь имеет место обнажение приема-стилизации, что соответствует характерному для Кузмина принципу остраненности лирического чувства. Волна как метафора повтора, «второй натуры» в культуре воплотилась в игрушечно-театральном, хрупком и изящном поэтическом мире Кузмина с его апологией «заката солнца» на фоне воспетой мирискусниками иллюзорности момента, сотканного из бесконечных соединений приливов и отливов времени, то есть волнообразности.

Волна как прообраз обнаженного приема не случайно связала мирискусников с предакмеизмом Кузмина: как в творчестве поэта, так и в живописи и графике «проговорил» тот центральный элемент-активизатор, которому суждено было привести к коренным трансформациям художественного мышления в последующее десятилетие. Мифопоэтические смыслы мотива волны, присутствующие здесь еще на правах спонтанного архаизма традиции, преобразятся в катализаторы ритуальных знаков-действий авангарда в его волевых реархаизирующих интенциях.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Вперед, к победе символизма!

Вперед, к победе символизма! 145 лет назад, 29 августа 1862 года, в Генте родился Морис Метерлинк, нобелевский лауреат 1911 года, прозванный в критике «бельгийским Шекспиром». Сто лет назад он передал Станиславскому право на первую постановку своей феерии 1905 года «Синяя птица»,

Музы модерна Особняк Морозовой на Спиридоновке

Музы модерна Особняк Морозовой на Спиридоновке «В комнату вошла Сказка тихими неслышными шагами. У нее было светло-серое платье, и на нем были нашиты серебряно-бледные листья. В рыжих волосах горела бриллиантовая звезда. Она ступала тихо и мягко, как бы пряча свое

Позиции производственничества в контексте полемики о пролетарской литературе и искусстве 1920-х годов

Позиции производственничества в контексте полемики о пролетарской литературе и искусстве 1920-х годов Переходим к полемике, которая разгорелась в связи с проблемой пролетарского искусства между теоретиками ЛЕФа, идеологами Пролеткульта и РАПП, а также группы «Перевал» и

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ СИМВОЛИЗМА!

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ СИМВОЛИЗМА! 29 августа 1862 года в Генте родился Морис Метерлинк, нобелевский лауреат 1911 года, прозванный в критике «бельгийским Шекспиром». Сорок пять лет спустя он передал Станиславскому право на первую постановку своей феерии 1905 года «Синяя птица»,

ЧАСТЬ IV Монгольское правление и воцарение династии Мин Эпохи Юань и Мин (1279–1644 гг.) Секс в литературе и искусстве

ЧАСТЬ IV Монгольское правление и воцарение династии Мин Эпохи Юань и Мин (1279–1644 гг.) Секс в литературе и

ДЗАНДЗАВЕРАТА ИЗ СВИНЯЧЬИХ НОЖЕК[190] Заметки о литературе и искусстве

ДЗАНДЗАВЕРАТА ИЗ СВИНЯЧЬИХ НОЖЕК[190] Заметки о литературе и искусстве Почему книги продлевают нам жизнь Когда мы сегодня читаем статьи, авторов которых беспокоит, что станет с умом человека, если появляются одна за другой новые машины, призванные заменить нашу память, во

3.5. Структура водного символизма

3.5. Структура водного символизма Прежде чем говорить о Земле, следует представить религиозные оценки Вод.[163] Мы делаем это по двум причинам. Во-первых, потому, что Воды существовали до Земли. Приведем по эму поводу библейское высказывание: «… и тьма над бездною; и дух Божий

Русский костюм XIX в. и его отражение в современной ему литературе и искусстве

Русский костюм XIX в. и его отражение в современной ему литературе и искусстве Помните пушкинское: «Кто там, в малиновом берете, с послом испанским говорит?..» Еще бы, ведь это же Евгений Онегин о Татьяне Лариной на балу! А почему Пушкин так одел Татьяну? Почему его любимая

От Блока — к истории символизма: О З. Г. Минц[*]

От Блока — к истории символизма: О З. Г. Минц[*] Казалось бы, Заре Григорьевне Минц суждена судьба обычного советского провинциального литературоведа: Ленинградский университет (со значимым сокращением ЛГУ) во второй половине 1940-х годов, школа рабочей молодежи в

Глава 1. Моти в волны в искусстве модерна и литературе символизм а

Глава 1. Моти в волны в искусстве модерна и литературе символизм а Мотив волны относится к числу самых излюбленных мастерами модерна. Наряду с растительными мотивами, мотивами обнаженного тела, женских волос, морских раковин, змей, крыльев птицы и других органических