Август

Август

Это – лето целого века? В любом случае, это месяц, в котором с Зигмундом Фрейдом случается обморок, а Эрнст Людвиг Кирхнер счастлив. Император Франц Иосиф отправляется на охоту, а Эрнст Юнгер в зимнем пальто часами сидит в жаркой теплице. «Человек без свойств» Музиля начинается с ложной информации. Георг Тракль пытается провести отпуск в Венеции. Шницлер тоже. Райнер Мария Рильке в Хайлигендамме принимает у себя даму. Пикассо и Матисс решают прокатиться верхом. Франц Марк получает в подарок ручную косулю. Никто не работает.

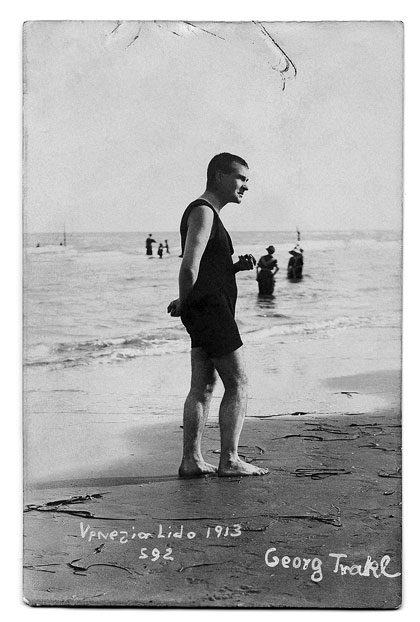

Георг Тракль на Лидо в Венеции (Университет Инсбрука: Исследовательский институт, архив Бреннер).

В Хайлигендамме на террасе отеля Рильке медленно стягивает темно-серые перчатки и вяло берет руку Хелены фон Ностиц, попивающей рядом с ним мокку[32], в свои. Она смотрит в его глаза, эти мягкие синие глаза, глубина которых заставляли женщин забывать об остальном его лице. Рильке как раз был в Геттингене у Лу Андреас-Саломе, когда к нему пришло письмо от Хелены, просившей его приехать. К удивлению всех задействованных лиц, связанных тесным, необозримым сплетением симпатии и ревности, Рильке отвечает согласием. Из Геттингена, когда Лу однажды прилегла, устав вместе с ним молчать, говорить, спорить, вздыхать, читать и снова молчать, Рильке пишет, что у него появилась «сильная потребность в морском бризе». Но, прибыв в Хайлигендамм, Рильке оказывается в эпицентре лошадиных скачек: ипподром на маленьком холме между Хайлигендаммом и Бад-Добераном приглашает на большое традиционное дерби. Гостиница в Хайлигендамме переполнена городской светской публикой и толстыми владельцами конных заводов, животы которых всякий раз при вставании грозят разорвать камзолы. Всюду коневозки, женщины в огромных шляпах, все хлопочут по делам, обсуждают ставки, ходит слух, что Беппо нынче фаворит. Ошарашенный Рильке просит у администратора бумагу для письма.

Он подумывает, как пишет он в спешке Хелене фон Ностиц, снова уехать, самое позднее через полчаса. Когда посыльный передает ей в номер письмо, она как раз спорит с мужем по поводу того, зачем пригласила этого поэта. Она пробегает глазами жалобы Рильке, быстро одевается и спешит к нему, находит его в курзале, одетого в белый летний костюм, но в первую очередь «бледного и потухшего». На улице бушуют облака и нагромождаются в неистовое черное нагорье. Мощный ветер задувает с моря, дамы придерживают шляпы, с высоких буков срываются первые поблекшие листья.

Хелена фон Ностиц берет Рильке под руку и энергичным шагом ведет его из курзала, затем по маленькой тропинке мимо новых коттеджей, приветствуют справа, приветствуют слева, все идут, слегка наклонившись против штурмового ветра, и вот уже Хелена и Райнер дошли до букового леса. Они идут дальше, ветер начинает стихать. Позади, над Брунсгауптеном, солнце пробивается из-под облаков и окунает побережье в играющий бликами свет. Буковые деревья здесь величаво вздымаются ввысь над Балтийским морем, соленый ветер отполировал их стволы и ввинтил кроны в небо. Хоть им уже много десятков лет, они все еще кажутся такими невинными. И как им это удается? Рильке чудится, что он бродит меж гигантских ходулей. Деревья, влекущие взгляд в высоту, прочь от земных обомшелостей и пеньков. Он опирается о ствол, глубоко дышит. Хелена фон Ностиц смотрит на него ободряюще, но он видит только синее море, просвечивающее между стволами буков, кое-где вдруг мелькнет пенистый гребень, а в остальном – синева, синева, синева.

Позже, придя в себя, он садится писать Лу Андреас-Саломе: «Здесь старейший морской курорт Германии, вызывающий симпатию своим лесом на море и клиентурой, по сути ограничивающейся местным дворянством». На удивление прохладное письмо, с точки зрения вспыхнувших вновь отношений между Рильке и Лу, которые совсем недавно в Геттингене взялись в саду за руки, словно в знак возобновления их прежнего союза. И потом – расстались: Лу решила открыть в Геттингене психоаналитический кабинет. Рильке решил попытаться устроить себе отпуск. Но, как всегда, кажется, что на Рильке навалилась большая тяжесть, и он немного страдает, словно чтобы Лу не подумала, будто он может быть счастлив, не будучи с ней. На этом зиждутся все его тысячи и тысячи писем своим покровительницам и почитательницам. Еще пару строк пишет он в духе Бедекера о Хайлигендамме anno 1913: «У великого герцога здесь вилла; кроме того, единственное лечебное здание курорта с красивой колоннадой, гостиница и около дюжины вилл – все довольно хорошо сохранилось в добром вкусе начала девятнадцатого века. Люди приезжают из своих владений на превосходнейших упряжках, перед морем возникают чудесные, волнительные рельефы. При этом в лесах и на пляже много тишины; в общем и целом…» – тут читатель решит, что в конце у Рильке проскользнет восторженное или хотя бы положительное прилагательное, но ему, этому управляющему рисками в вопросах счастья, удается в последний момент вписаться в поворот и закончить фразу: «в общем и целом сносное местечко».

Как жаль, что и здесь он не может дать себе волю. Для Рильке, так страстно любящего кроткое несчастье, для этого первосвященника невыразимости, вероятно, сам рай оказался бы лишь «сносным местечком». Но он не может не признать: ему все больше начинает нравиться в Хайлигендамме, что связано и с тем, что погода здесь лучше, чем на остальной территории страны, ветер с моря то и дело прогоняет облака, и перед глазами Рильке на пляже разыгрываются прекраснейшие действа трепещущих платьев и импрессионистских групповых портретов. Сидеть в шезлонге, закинув ногу на ногу, читать стихи Гёте или Верфеля, юного сорвиголовы, которым он сейчас целиком поглощен, – это Рильке по душе.

Стало быть, ему все больше здесь нравится, и дело тут не в Хелене фон Ностиц, которая, как и все его женщины, на расстоянии выглядела заманчивой, а вблизи оказалась требовательной и действовала на нервы. Но он знает, как от нее сбежать, не запутавшись в корсете ее ревности, и объясняет: «Мне надо к Незнакомке, дело срочное». Господин фон Ностиц, у которого препирательства между собственной женой и этим причудливым поэтом уже бельмом на глазу стали, был, наверное, рад. И Рильке поднимается к себе в номер и старается – на полном серьезе – установить экстрасенсорный контакт со своей «незнакомкой».

С этой дамой он познакомился на сеансах у Марии фон Турн-и-Таксис в Дуино: тогда она дала ему поручение бросить ключи или кольцо с моста в реку в Толедо. А так как он и без того уже хотел наконец-то съездить в Испанию, то воспринял поручение со всей серьезностью и позволил княгине оплатить ему поездку первым классом. Беспокойный и расточительный образ жизни Рильке опирался на постоянные ассигнования определенного круга состоятельных дам: чтобы поддерживать в них настроение, с каждой он выстраивал интенсивную переписку, ежедневно рассылал сизо-голубые письма по замкам и гостиницам Центральной Европы. Он взыскует денег, понимания, расположения, супруги. Но и бежит этого – не денег, не понимания или расположения, все это он принимал с охотой. Только – женщин. Ему было удобнее держать их на нежном эпистолярном расстоянии. В этом он однозначно добился мастерства. Вот и сейчас, в Хайлигендамме, 1 августа он пишет одно из своих больших писем Сидони Надерни, которая чуть ли не задыхается в скорби по застрелившемуся брату. Пером он утирает слезы с ее души, словно расшитым платком, и советует заняться практической работой скорби: пусть сыграет Бетховена, это поможет, – «сегодня же вечером».

Затем он вновь обращается к своей экстрасенсорной связи. К сожалению, неизвестно, что «незнакомка» поручила Рильке в Хайлигендамме. В любом случае, он остается, даже когда Хелена фон Ностиц уже уехала. Но причины здесь скорее естественные, нежели сверхъестественные: он повстречал Эллен Дельп, одну из избранных дочерей Лу Андреас-Саломе, юную актрису Макса Райнхарда, отдыхающую неподалеку, в Кюлюнгсборне. Только Хелена успела сесть в поезд на Бад-Доберан, как он пишет ближе к вечеру 14 августа: «Дорогая дочерь Лу, я приехал протянуть Вам руку». И он это делает: похоже, вдали от знакомых и условностей, Рильке хватило на авантюру с Эллен Дельп без особых осложнений. После первой прогулки под высокими буками он сочинит:

За безвинными деревьями

За безвинными деревьями

медленно древний рок

маску немую растит.

Образуются складки…

И что здесь прокричала птица,

станет горя морщиной там,

у сурового рта пророка.

О, здесь двое влюбленных

улыбаются, неразлучные,

а за ними, над ними встают

звезды судьбы грядущей,

стражи ночные их.

Жизни им кажется мало,

позже еще проснется

в тихом небесном движенье

легкая чья-то фигура.[33]

«Неразлучные»! Не то чтобы Рильке очень нравилось это состояние. Состояние «разлучившихся» ему больше по вкусу. Тогда нет нужды прилагать усилия – можно просто сочинять письма. Состояние в промежутке, которое обычно именуют настоящим, любовью, неопределенностью, – как раз с ним он не может справиться. Но похоже, что здесь, в Хайлигендамме, под невинными деревьями, даже он чувствует себя свободнее обычного.

В основном он читает своей «утренней Эллен» стихотворения вслух, прежде всего Франца Верфеля; они идут на пляж, Рильке тонкими пальцами перебирает мелкий песок Балтийского моря. А потом они, видимо, поднимаются к нему в номер. На следующий день Эллен посылает поэту в номер цветы. И он благодарит, чернилами на сизо-голубой бумаге: «Розы прекрасны, так прекрасны, роскошны, и как услаждают они, когда смотришь на них, твое сердце безмерно. Райнер».

В целях повышения численности войск по всей Австро-Венгрии проводятся поиски беглых призывников. Так, 22 августа полиция дает объявление о розыске: «Хиттлер (!), Адольф, до недавних пор проживал в мужском общежитии, Мельдеманнштрассе, Вена, настоящее местопребывание не установлено, розыскные действия продолжаются».

Прекрасный августовский день 1913 года. Точнее говоря: «Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону, и еще не обнаруживала тенденции обойти его с севера. Изотермы и изотеры делали свое дело. Температура воздуха находилась в надлежащем отношении к среднегодовой, к температуре самого холодного и самого теплого месяца, а также к непериодическому месячному колебанию температуры. Восход и заход Солнца, Луны, фазы Луны, Венеры, колец Сатурна и многие другие значительные явления соответствовали прогнозам в астрономических календарях. Водяные пары в воздухе совсем рассеялись, и влажность воздуха была невелика. Короче говоря, – и этот оборот речи, хотя он чуть старомоден, довольно точно определит факты, – стоял прекрасный августовский день 1913 года» [34]. Этими словами Роберт Музиль начинает своего «Человека без свойств». Третий, помимо Пруста с его «Поисками утраченного времени» и Джеймса Джойса с «Улиссом», классик модернизма, впитавший взрывную силу 1913 года.

Но какая на самом деле стояла погода в эти августовские дни 1913 года в Вене? В «Нойе фрайе прессе» от 15 августа выходит подробная статья с прекрасным названием «Устойчивая непогода». В ней барон О. фон Мирбах, значащийся ассистентом Венского гидрометцентра, не может сообщить ничего утешительного: «Как и следовало ожидать, летняя погода в этом году в основном осталась верна характеру, который приняла в самом начале. Конечно, погода несколько ослабила хватку. Но это мало что значит, потому что начало лета выдалось столь из ряда вон скверным, что и остальной период, несмотря на улучшение, следует назвать скверным». То есть: не было прекрасного августовского дня 1913 года. Нет, средняя температура в Вене колебалась около 16 градусов. Это был самый холодный август всего двадцатого века. Хорошо, что в 1913 году об этом еще не знали.

Франц Марк съездил с женой в имения шурина в Гендрине в Восточной Пруссии. После дюжины картин и зарисовок лошадей Марк и сам садится в седло. Из этого августа сохранилась прекрасная фотография, на ней Марк едет верхом со своим зятем Вильгельмом. Смотрите, какая смирная лошадь сивой масти – ведь на ней сидит он, заклинатель лошадей! И как нерешительно касается он ее бедрами – благоговея перед элегантностью животного. В день отъезда Вильгельм дарит Францу Марку ручную косулю. Косуля отправляется поездом в Зиндельсдорф, переносит поездку хорошо и живет с тех пор в саду, нареченная именем Ханни (не путать с одноименной зиндельдорфской кошкой). Чтобы не было одиноко бродить перед мастерской Марка, Ханни скоро получает спутницу, косулю по имени Руфь. Без устали рисует Марк, пораженный коричневой пугливой красотой, двух животных как символы рая.

16 августа на автомобильных заводах «Форд» пущен первый конвейер. За отчетный 1913 год «Форд» выпустит 264 972 автомобиля.

Пока Альма сидела во Франценсбаде и оттягивала день свадьбы, Кокошка продолжал рисовать «Невесту ветра». Он в отчаянии взялся за черную краску, чтобы превратить всю мастерскую в гроб. Но потом возвращается Альма, они влюбляются по-новому. 22 августа, день ее рождения, они отмечают в гостинице «Тре Кроци» в Доломитовых Альпах, недалеко от Кортина-дАмпеццо На следующее утро они спозаранку отправляются в дремучий лес и на поляне обнаруживают играющих жеребцов. Несмотря на панический страх одиночества, Кокошка отсылает Альму, достает карандаши и рисует лошадей, как в дурмане. Юные лошади подходят к нему, едят у него с ладони и трутся красивыми головами о его плечи.

А чем же занят Голо Манн? Его мать Катя делает запись в своей книжке о «Юности в Германии»: «Голо теперь болтает больше Аисси. Часто он целыми днями не говорит практически ни единого разумного слова, но несет вздор один пуще другого, о разных своих друзьях, о Гофманстале и Ведекинде, о войне на Балканах, смешивая услышанное с выдумкой, так что не выдерживаешь и делаешь ему замечание… Этим летом много выступал военный оркестр, так что дети полюбили играть в дирижеров. И не описать, как смешно это делает Голо: корчит страшные рожи, извлекая мягкие пиано, – так как он никогда еще не видел настоящего капельмейстера, для меня это непостижимо». Голо, сыну Томаса Манна, четыре годика. И откуда у него это?

Каков отец, таков и сын: ius sanguinis[35], происхождение, становится в 1913 году в Германии основанием для нового права получения гражданства.

Эрнсту Юнгеру скучно на летних каникулах в Ребурге на озере Штайнхудер на родительской вилле на Брунненштрассе. В вышине шелестят кроны дубов, взгляд простирается вдаль. Но Юнгер чувствует себя запертым в этом доме с башенками и эркерами. Вся усадьба отделана темным деревом, витражи почти не пропускают свет. На дверных рамах восседает пышная резьба. В трофейной комнате нескончаемые сумерки, окна полностью разрисованы ревущим оленем и притаившейся лисой, здесь отец сиживает с друзьями, курит толстые сигары и надеется оставить весь мир за дверью. Эрнсту Юнгеру кажется, что еще немного, и он задохнется. Он лежит на своей постели наверху, под самой крышей, и перечитывает истории из экспедиций по Африке. Идет дождь. Но солнце, едва показавшись, со всей мощью лета вмиг накаляет воздух на улице. Юнгер открывает окно, родители отправились на прогулку. С плотных листьев гигантских рододендронов в саду вода еще минуту скатывается на землю. Он слышит: кап, кап, кап. В остальном – мертвая тишина в этот августовский полдень. Тогда восемнадцатилетний Эрнст спускается по темно-коричневой лестнице с широкими пролетами в гардероб и ищет в его глубине свое самое толстое зимнее пальто, драпированное мягким мехом. С полки он берет еще меховую шапку и выбирается из дома. На улице душно, 31 градус. Юнгер идет по узкой тропинке, ведущей сквозь кусты рододендронов к парникам. Здесь отец выращивает тропические растения и овощи. Юнгер открывает дверь теплицы для огурцов, на него обрушивается тяжелая жара. Он захлопывает дверь, надевает меховую шапку и шубу и садится на деревянный табурет рядом с цветочными горшками. Побеги огурцов жадно облизывают воздух зелеными языками. Два часа дня. Столбик термометра внутри парника показывает 42 градуса. Юнгер улыбается. В Африке, думает он, будет не намного жарче.

3 августа в берлинском Юнгфернхайде артист задохнулся в песке. Его искусство заключалось в том, чтобы до пяти минут быть похороненным заживо.

Однако сегодня директор художественной группы о нем забыл, потому что углубился в беседу и, к несчастью, начал откапывать его лишь десять минут спустя.

Зигмунд Фрейд 11 августа отправляется вместе с женой, невесткой и дочерью Анной из Мариенбада в Сан-Мартино-ди-Кастроцца. В этой горной деревушке в Доломитовых Альпах располагается филиал легендарного санатория доктора фон Хартунгена из Ривы.

Здесь, в горах, Фрейд хочет еще четыре недели черпать силы, до того как в начале сентября придется ехать в Мюнхен на проклятый конгресс Общества психоаналитиков. Фрейд вызвал в гостиницу своего друга Шандора Ференци – тот охотно приезжает, вместе они разрабатывают стратегию для Мюнхена. А ближе к вечеру он прогуливается с Анной: под руку они идут по прохладному лесу. На одной фотографии этого времени Анна в национальном костюме кокетливо смотрит в камеру, уверенная в себе, рядом отец, гордый, но невеселый, даже встревоженный. В горном санатории он лечит мигрень и хроническую простуду. Кристл фон Хартунген назначает Фрейду строгое воздержание от табакокурения и алкоголя и много свежего воздуха. Но прилива сил у Фрейда не наблюдается. Чем ближе Мюнхен, тем больше страх. И потом, за день до отъезда, доктор Фрейд посылает за доктором фон Хартунгеном: с ним случилась потеря сознания, и на визитной карточке он спешно просит медицинской помощи.

В начале августа, оправившись после смерти отца и собаки Фрики, Пикассо едет в Сере. Но он уже настолько знаменит, что 9 августа местная газета «Индепендант» сообщает: «Городок Сере ликует. Приехал мастер кубизма – позволить себе немного заслуженного покоя. В настоящее время в Сере вокруг него собрались художники Эрбен, Брак, Кислинг, Ашер, Пичот, Грис и скульптор Дэвидсон». Пикассо не в восторге от всей этой шумихи. В первую очередь его приводит в ужас Хуан Грис, который между тем владеет техникой кубизма почти так же хорошо, как он сам, и умеет виртуозно складывать новый мир из обломков, обоев и обрывков газет. Да еще и старый друг Рамон Пичот приезжает в Сере уговаривать Пикассо дать его последней любовнице Фернанде денег. Пикассо ненавидит подобные притязания. Начинается сущий балаган. Пикассо и Ева, которая тогда отбила его у Фернанды, в панике уезжают. «Обретать покой» они едут назад, в пульсирующий Париж, как справедливо извещает Пикассо своего арт-дилера Канвайлера в Риме. Ева и Пикассо въезжают в новую квартиру с мастерской на Шельшер, 5 на Монпарнасе.

Оттуда всего десять минут по новой железнодорожной линии до Иссиле-Мулино, где живет теперь Анри Матисс. Едва вернувшись из Сере, Пикассо с Евой выбираются за город и скачут верхом с Матиссом по летним просторам. И какое незаурядное событие: на адрес штаб-квартиры модернизма, Гертруде Стайн, дважды приходит сообщение. Сначала 29 августа от Пикассо: «Катаемся с Матиссом верхом по Кламарскому лесу». И в тот же день от Матисса: «Пикассо оказался хорошим наездником. Мы скачем вместе, чего никто не ожидал». Известие о примирении двух героев быстро сделалось главной темой на Монпарнасе и Монмартре, а стало быть – во всем мире.

«Каждый из нас проявляет страстный интерес к проблемам техники другого. Без сомнения, мы извлекли для себя много пользы из такого художественного братства», – пишет Матисс о своем бывшем сопернике. А Максу Якобу Матисс говорит: «Если бы я не делал то, что делаю, то рисовал бы как Пикассо». На что Макс Якоб ему отвечает: «Безумие какое-то, то же самое мне как раз сказал о тебе Пикассо».

Георг Тракль вне себя от ярости. Он хочет видеть сестру Гретль, но не может ее найти. Его работа в расчетном отделе Военного министерства была, конечно же, шуткой. Он больше туда не ходит, выпивает первые пять бокалов красного еще до обеда. Принимает наркотики. Его друзья, Адольф Лоос с английской женой Бесси, прописывают ему лекарство незамедлительного действия: отпуск, отдых от своего Я. Путь лежит в Венецию. 14 августа он пишет своему другу Бушбеку: «В субботу отправляюсь с Лоосом в Венецию, что в некоторой степени внушает мне необъяснимый страх». На следующий день второе письмо – в нем редкий порыв эйфории в предчувствии первого в жизни отпуска: «Дорогой! Земля круглая. В субботу я сорвусь в Венецию. И дальше – к звездам». Конечно, ничего не выходит из этого смелого предприятия. Досадной выдалась поездка, угрюмой. Хватавший звезды лишь ожегся о медузу. Даже почитаемый Карл Краус, поехавший с ним на Лидо, даже Адольф Лоос и Людвиг фон Фикер, вместе с женами окружившие его заботой, не добавляют света его настроению, которое к тому же омрачает Петер Альтенберг, также принявший участие в этом профтуре австрийской интеллигенции. Середина августа, и Георг Тракль бесцельно бродит по венецианскому Лидо. Светит солнце, вода теплая, а поэт – самый несчастный человек на свете. На одном августовском снимке он бредет неуверенной поступью по песку, волосы взъерошенные и ломкие, кожа бледная как у тритона, живущего в пещере глубоко по землей. Левая рука бутоном, губы дудочкой. Он стоит к морю спиной, чувствует себя ущербно жалким в своем купальном костюме, потерянный в тоске по дому; кажется, будто он бормочет себе стихи под нос. Ночью в гостинице он их потом запишет: «Мухи темным роем / Затмевают каменные своды, / И муками золотого дня / Полнится глава / Безродного».[36]

Венеция, этот гибнущий город, летом 1913 года неодолимо притягивает всю венскую интеллигенцию, питающую слабость ко всякого рода тлению. Так, помимо Тракля, Петера Альтенберга, Адольфа Лооса с женой и четы Фикеров, 23 августа в Венецию прибывает Артур Шницлер и его жена Ольга. Они приехали поездом из Бриони и остановились в «Гранд Отеле». На пляже они встречают ближайшего старого знакомого – Германа Бара, бородатого витязя, с женой. Уже на следующий день, после совместной прогулки в гондоле с Ольгой, Шницлер договаривается о встрече со своим издателем Самуэлем Фишером, с которым обсуждает вопросы новой публикации. Фишеры с лучшими своими друзьями отмечают в Венеции девятнадцатилетие сына Герхарта. Присутствует Рихард Бер-Хофман и актер Александр Моисси, бокалы за здравие поднимает также Герман Бар и Альтенберг. О Тракле речи не идет. К сожалению, всем нездоровится: Герхарт, именинник, исхудал и мучается температурой, а у Самуэля Фишера случилось воспаление среднего уха. Тем не менее, собравшиеся празднуют, поднимают бокалы за молодую перспективную жизнь. В конце августа Шницлеры едут обратно, без неудобств и спешки, через Санкт-Моритц и Сильс-Мариа, где 28 августа в «Лесном домике» отмечают день рождения Гёте и немножко – десятилетнюю годовщину своей свадьбы.

Не забыть бы о Кафке с невестой! Как же отреагировала Фелиция Бауэр на самое странное предложение всех времен? Озадаченно. Но даже она, весьма к тому времени опытная, не рассчитывала, что Кафка способен превзойти катастрофу своей явки с повинной, замаскированной под брачное предложение. Но Кафка пишет «Письмо отцу». Оно не стало таким знаменитым, как то, которое он написал собственному отцу. А жаль. Оно невероятно. Итак, 28 августа, в день рождения Гёте, Кафка спрашивает отца Фелиции, согласен ли тот доверить ему свою дочь. Говоря ближе к тексту, он, заламывая руки, остерегает доверять ему свою дочь: «Я молчалив, нелюдим, сварлив, своекорыстен, я ипохондрик и действительно человек болезненный. В семье своей, среди лучших, милейших людей на свете, я живу чужак чужаком. С матерью за последние годы я не сказал в среднем и двадцати слов на дню, с отцом редко обмениваюсь чем-то еще, кроме слов приветствия. С замужними сестрами и зятьями не разговариваю вовсе, хотя нисколько ни на кого из них не обижен. Жизнь в семье не вызывает во мне никакого сопричастного отклика. Разве подле такого человека сумеет жить Ваша дочь, всей своей натурой здоровой, жизнерадостной девушки прямо-таки созданная для подлинного супружеского счастья? Это ей-то выносить тяготы почти монастырского заточения подле человека, который хоть и любит ее так, как он никого больше полюбить не сможет, но который в силу неодолимости своего призвания большую часть времени торчит у себя в комнате или в одиночестве бродит по округе?»

Замужество как удар судьбы. На эту тему периодическое издание «Садовая беседка» сообщает в 21-м номере: «В некоторых местностях нашей родины существует еще прекрасный, но в остальном позабытый уже обычай. Согласно нему, невеста, отправляясь на венчание, в последний раз девушкой переступает порог отчего дома и получает от матери полотняный платок. Этот платок невеста держит в руке во время торжественной церемонии, чтобы осушать им подвенечные слезы. В свадебный вечер молодая жена убирает платочек в комод, и там он хранится – не зная применения и стирки, – пока не накроет собой застывший в смерти лик своей хозяйки и не последует за ней в могилу. Платочек этот зовется слезным».

Так написано в «Садовой беседке». Словно короткий рассказ Франца Кафки.

Марсель Дюшан едет с восемнадцатилетней сестрой Ивонной в Англию: в Херн-Бэй на Северном побережье Кента она учит английский в языковой школе. Дюшан только и занят, что отпуском, и пишет: «Отличная погода. Как можно больше тенниса. Пара французов, и английский учить мне надобности нет никакой». Заниматься искусством его все еще не тянет.

Макс Либерман, как и каждый год, отправился в конце августа на голландское побережье Северного моря. На этот раз он остановился в фешенебельной гостинице «Хайс Тер Дайн» на берегу моря. Но ему невдомек, зачем отдыхать. Он хочет только рисовать. В дюнах морского курорта он снова рисует охотников, наездников в воде, дамочек, играющих в теннис. Небо на этих картинах лета 1913 года всегда серое, но Либермана это меньше всего смущает – с серым так хорошо контрастирует белизна одежд и песочный беж.

18 августа он пишет своему другу и меценату Альфреду Лихтварку в Гамбург: «Уже неделю я снова здесь, где знаю каждого человека, каждый дом, практически каждое дерево, да и нарисовал уже почти все. Словно на курорт выбрался мой внутренний человек – несколько недель я пробуду здесь в одиночестве». День за днем он берет краски и мольберт и покидает пределы курорта. Сегодня он хочет вместе с Паулем Кассирером, своим другом, арт-дилером и тогдашним председателем Берлинского сецессиона, посетить одного табачного магната в его летнем доме в Нордвейке. Вернее: его псарню. Состоящий у магната на службе егерь открывает хижину, и тут же появляются восемь небольших лохматых спаниелей, серых или белых, истошно тявкающих наперебой, так что их обвислые уши беспокойно болтаются из стороны в сторону. От владельца Либерман узнает, что со спаниелями превосходно охотиться на кроликов. Вместе они отправляются в дюны. Либерман берет с собой мольберт, чтобы запечатлеть охотника в сопровождении собак, а воздух уже сотрясает первый выстрел. Либерман всякий раз пугается и злится, что его модели производят столько шума. Он хочет быстренько нарисовать собак, силуэты которых обозначились на гребне дюн на фоне заходящего розоватого солнца. Потом Либерман зарисовывает, как охотник перекидывает ружье через плечо и собирает собак на привязь, но солнце уже опускается в море. Либерман вынужден бросить работу на середине. Он договаривается на следующее утро – и охотник обещает тогда не стрелять, а только позировать. Так рождается «Охотник с собаками в дюнах».

28 августа император Франц Иосиф принимает участие в облавной охоте, последней в охотничьем сезоне угодий Хохлайтена, на горе Штайнкогль близ Бад-Ишля, и подстреливает козла.

Гуго фон Гофмансталь распсиховался в письме Леопольду фон Адриану от 24 августа 1913 года: «Этот год раскрыл мне глаза на Австрию, как никогда не раскрывали мне глаза прошедшие тридцать лет. Доверие к высшему сословию, к аристократии, которое у меня было, веру в то, что именно в Австрии оно может что-то дать и значить, – я совершенно утратил. Вена во власти абсолютного сброда, самого скверного, какой только бывает – злобного, тупоумного, мерзкого мелкого бюргерства».

Новый персонаж выходит на сцену 1913 года – Генрих Кюн. Бюргерский интеллигент, родившийся в доме «К девяти музам». Благодаря пособиям от отца он живет в Инсбруке в качестве рантье и полностью посвящает себя фотографии. Кюн – рассудительный эксцентрик: он носит национальный тирольский костюм или классический английский, а поверх, когда фотографирует, просторное мятое пальто – именно последнее можно видеть на его экслибрисе, на котором и не понять, где больше складок: на пальто или на складной камере. Его окружала аура чего-то старомодного и наивного. Но именно ему удаются фотографии потрясающей современности. Полные свежести, невинности, обаяния и силы, смотрят на нас его снимки 1913 года. С одной стороны – композиция: экстремальный ракурс снизу. С другой – техника: совместными экспериментами с американским фотографом Альфредом Стиглицем он совершенствовал автохром, благодаря чему уже в эти годы у него всегда выходили превосходные цветные фотографии тирольских лугов и пастбищ. После смерти жены, встретившей его увлечение с большим скепсисом, у него были одни и те же пять моделей: четверо его детей с няней, Мэри Варнер, ставшей его партнершей. Вилла в Инсбруке превратилась в «Дом пяти муз».

В 1913 году деньги у семьи незаметно закончились, апанажи из Дрездена были растрачены, зять проиграл семейное состояние, и Генрих Кюн лихорадочно искал заработки. В Инсбруке он решает открыть государственную школу художественной фотографии – все к тому располагало. Но в августе после двух лет переговоров Кюн узнает, что соответствующее министерство не располагает средствами и отказывается подписывать документы – дескать, все деньги расходуются на военные нужды, война на Балканах, сами понимаете.

Но Кюн не отчаивается и продолжает фотографировать свой родной актерский состав, то есть детей Вальтера, Эдельтруду, Ганса и Лотту. И Мэри. На одной из фотографий этого периода, как раз видно, как Мэри юркает через горный хребет со старшей дочерью Кюна; сверху давят тяжелые облака августа. Белый – один из возможных цветов одежды, а еще синий, красный и зеленый – отец специально покупает детям «фотоодежду», подходящую под чистые оттенки трех слоев автохромной пластинки.

В репертуаре есть неизменно меланхоличный Вальтер, с никелевыми очками на носу, рано начавший рисовать; интровертная Эдельтруда, которая выглядит так, будто неимоверно страдает от всего мира, а в особенности – от своего имени; наконец, Лотта, самая жизнерадостная и сияющая из всех; и Ганс, самый маленький и терпеливый мальчуган. Генрих Кюн – любящий отец, но радикальный художник. Если кого-то из детей оказывается на снимке слишком много или кто-то нарушает строй изображения, того он жестоко заретушевывает, пусть даже не один час потратил на то, чтобы правильно разместить всех детей. В своих снимках Кюн хочет изобразить ни больше, ни меньше, но рай. Играющие дети, спящие дети, женщины в развевающихся платьях, девственная природа. «У грехопадения, – пишет он в одном письме, – двоякий лик: социал-демократия – и кубизм».

Император Франц Иосиф назначает престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда «генеральным инспектором общих вооруженных сил», расширяя тем самым его полномочия. От требуемой начальником генерального штаба, графом Францем Конрадом фон Хётцендорфом, превентивной войны с Сербией и Черногорией престолонаследник отказывается.

В Гааге в сентябре будет торжественное открытие Дворца мира, построенного на пожертвования со всего света, из них около 1,25 миллиона долларов поступили от американского мультимиллионера Эндрю Карнеги. Начинаются приготовления к новой Гаагской конференции мира, которая в 1915 году должна разрешить все открытые вопросы между народами.

«Мост» развалился, и Эрнст Людвиг Кирхнер бежит по обломкам на остров Фемарн в Балтийском море. Желание оставить позади шумный Берлин гонит его до самого юго-восточного закутка острова, в одинокий домик смотрителя маяка Лютмана, и в нем – на последний этаж в «мансарду с фронтоном», где он уже бывал прошлым летом. Маяк, пустынный пляж, восемь детей смотрителя – вот что послужит ему мотивами на это лето. На картинах видно плохую погоду, темные облака стягиваются на горизонте. Внизу на пляже кроны деревьев свешиваются в воду, почти как на тихоокеанских островах, а вверху кричит желтым цветом ракитник, который Кирхнер целыми днями рисует во всей его роскоши. На этот раз Кирхнер отправился в путешествие не только с Эрной, которая здесь зовется «госпожой Кирхнер», хоть и бегает почти все время голышом, ему также составляют компанию Отто Мюллер с женой Машкой: они рисуют друг друга во время купаний, наслаждаясь свободой и подступающей славой. Даже дети Лютманов и смотрителей маяка принимают Кирхнеров в круг семьи, полной тепла и доверия. Возможно, летние недели на Фемарне – самые счастливые дни из всех, которые довелось испытать Кирхнеру «О Штаберхук, как ты великолепен, в укромном счастье мир здесь и покой!» – кричит он ветру, снова и снова. Стиль Кирхнера достигает новых высот: женщины уже не укладываются вширь, но стремятся ввысь, к небу; мазки более нервные; стройные продолговатые фигуры, нагие Эрна и Машка на пляже доминируют на рисунках и картинах. Таким зависимым сделался он от контуров тела, жалуется он в шутку, абсолютно зависимым. Если он вдруг недоволен получившейся картиной, то в ярости швыряет ее в море – но лишь затем, чтобы броситься доставать ее из пучин, водружать обратно на мольберт и рисовать заново, лучше. То и дело на берег выбрасывает прекраснейшие брусья – годом ранее, синхронно с «Титаником», близ Фемарна опрокинулся корабль. Шхуна «Мари». Ее древесина стала частью истории искусства, потому что Кирхнер частенько доплывал до песчаной отмели, где лежал остов судна, чтобы набрать особенно красивых кусков дерева, годившихся для резьбы. 12 августа он пишет гамбургскому коллекционеру и меценату Густаву Шифлеру: «Голова, которую я Вам послал, это резьба по дереву (дуб), я сделал здесь несколько подобных фигурок». А своему ученику Гансу Гевеке он напишет в сентябре: «К сожалению, скоро возвращаться. Вы не поверите, насколько нам это тяжело. Я не знаю, когда море красивее, летом или осенью. Я рисую, сколько могу, чтобы хоть что-то увезти с собой из тысяч вещей, которые хотел бы нарисовать. К тому же дуб с осевшего на мели судна становится все более заманчивым материалом для скульптур. Надо непременно взять с собой пару необработанных кусков – время поджимает, а дни делаются все короче». Как бы ни завораживало его судно, как бы он его ни потрошил для своей работы – оно не появится ни на одном из его рисунков, гравюр или картин с Фемарна, хотя в одном только 1913 году он создал их здесь целые сотни. Выброшенный к берегам Балтийского моря корабль: перед ним воочию был классический мотив романтизма, идеальнейшая композиция в духе Каспара Давида Фридриха. Но Эрнст Людвиг Кирхнер надменно отказывает судну в каком-либо месте в своем творчестве. Едва ли найдется примета более однозначная, что в 1913 году немецкий романтизм завершился окончательно.

«Мона Лиза» все еще в числе пропавших без вести. В Лувре на осиротевший гвоздь повесили Коро.

Шокированная письмами Кафки, Фелиция Бауэр едет в августе на остров Зюльт. Бесконечные письма курсируют между ней и Прагой, приедет ли наконец-то Кафка или нет, пойдет ли ему на пользу тонизирующий климат или нет. В итоге он, конечно, не приедет. Ах, а какие бы получились дневники: Кафка в Кампене! Но – не судьба.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Императоры и поэты: Август, Вергилий, Овидий

Императоры и поэты: Август, Вергилий, Овидий О нравах того времени, пожалуй, красноречиво свидетельствует эпоха божественного Августа, первого римского императора («По августейшему гаданью основан был Рим знаменитый»). Эпоха, которую в историографии называют «эпохой

Деннер, Бальтазар Кверфурт, Август Дитрих, Христиан Вильгельм Эрнст

Деннер, Бальтазар Кверфурт, Август Дитрих, Христиан Вильгельм Эрнст Б. Деннер (1685 — 1749) перещеголял всех доуистов выпиской мельчайших деталей (знамениты его однообразные “старики” и “старухи”; в Эрмитаже “Портрет старика” (В наст. время — “Св. Иероним”), 1288), баталист

137. Георгий Иванов - Роману Гулю. <Август 1957>. Йер.

137. Георгий Иванов - Роману Гулю. <Август 1957>. Йер. <Август 1957>Дорогой Роман Борисович,Как были во время войны марки, имеющие хождение наравне с звонкой монетой, — так, пожалуйста, считайте и мое письмо — за неизменно дружеский привет за океан. Даже за «бодрячок»,

Июль, август, тиберий

Июль, август, тиберий Календарь – одно из древнейших изобретений человечества. Появление у людей календаря значило не меньше, чем изобретение колеса. Колесо позволило совладать с пространством, календарь стал своеобразным лоцманом на реке времени. Ведь живем мы в мире

Август

Август восьмой месяц календарного года; назван в честь римского императора Августа. Прежде назывался Sextilis, т. к. это был шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.Гай Юлий Цезарь Октавиан АвгустGaius Julius Caesar Octavianus Augustus(63 до н. э. – 14

АВГУСТ — «СЕРПЕНЬ»

АВГУСТ — «СЕРПЕНЬ» 1 августа — по старому стилю 19 июля.Август в народе получил много названий: «жнивень», «серпень» — от разгара жатвы; «зарев» — от холодных и ярких зорь. В Сербии август — «женчь», «жнейска», «прашник», в Белоруссии — «ленораст», потому что в августе

«Я частенько не могу отличить сон от реальности» («Такешиз», август 2005)

«Я частенько не могу отличить сон от реальности» («Такешиз», август 2005) Как и когда появился впервые проект «Такешиз»?Все началось двенадцать лет назад, сразу после окончания работы над «Сонатиной», Герой должен был быть таксистом, и все мне говорили: «Да ладно тебе, их и

АВГУСТ-СЕРПЕНЬ

АВГУСТ-СЕРПЕНЬ ИЗБРАННЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДНИ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРАЗДНИКИ АВГУСТА1 августа — Преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого (380), обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1903).2 августа — Пророка Илии (IX в. до Рождества Христова). Галичской

Август

Август Август – густарь, густоед, разносол: всего вдоволь.Август варит, сентябрь на стол подаёт.Август – собериха-припасиха.Август – каторга, да после будет мятовка.[7] В августе серпы греют, вода холодит.В августе мужику три заботы: и косить, и пахать, и сеять.Отцветают

VIII [Серпень/Август]

VIII [Серпень/Август] 1(214). Всё то, что ты обрёл, не твоё; если ты ищешь Высшей Мудрости, — ищи глубже.2(215). Не пугайся проявлений своей собственной Силы, но и не бахвалься ими всуе.3(216). Если ты открылся Силе своего Даймона, — ты соприкоснулся со своей Истинной Силой.4(217). Для