1. КРЕЩЕНДО

1. КРЕЩЕНДО

Революции 1917 г. произошли в разгар глубочайшего культурного переворота, начало которому положили вовсе не большевики и с которым они покончили не сразу. С конца 90-х годов XIX в. и до «великого перелома», достигнутого Сталиным в первую пятилетку (1928–1932), русская культура продолжала кипеть и бурлить в котле так называемой электрической эпохи.

Подобно электричеству, распространявшемуся в этот период по России, новые культурные течения несли в повседневную жизнь новую энергию и просвещение. Главный революционный соперник Ленина и Троцкого сетовал впоследствии на «электрические заряды волевой энергии власти», которые исходили от них в 1917 г.; в свою очередь эти лидеры стремились перейти от диктатуры в райские кущи, утверждая, что коммунизм — это «советская власть плюс электрификация». Многие полагали, что именно просвещение умов и сообщение им энергии и есть советская власть. Как янтарь, долгое время служивший чисто декоративным целям, открыл человечеству мощь электричества, так театру было суждено сыграть «роль янтаря» в раскрытии новых секретов природы[1284]. Как в быстро растущих российских городах начала XX в. необузданное электричество зачастую металось по новым металлоконструкциям, так эти новые художественные токи прорывали изоляцию традиций, встряхивая и повергая в шок все большее число людей, способных читать и мыслить. Как и в сфере электричества, в культуре все это было связано со старинными источниками новой энергии. Человек просто отыскал новые способы высвобождения энергии, скрытой в подвижных водах и горючих компонентах традиции. И стало быть, новая, динамичная культура этой электрической эпохи была во многом куда прочнее укоренена в русской традиции, нежели культура предшествующей дворянской эпохи.

В поэзии новый символизм скоро уступил место футуризму, акмеизму, имажинизму и великому множеству стилей, не поддающихся классификации. На сцене дерзновенный коллективный труд Московского Художественного театра под руководством Станиславского, пламенный импрессионизм «Русского балета» Дягилева, «условность» и «биомеханический» экспрессионизм театра Мейерхольда — все свидетельствовало об ускоренном пульсе жизни и бьющей через край экспрессии. В музыке Стравинский своей какофонической «Весной священной» сыграл отходную мелодическим шаблонам романтизма; породив огромное количество новых музыкальных форм, Россия дала миру двух титанов, принадлежащих к относительно немногочисленному кругу тех, чье превосходство на музыкальной сцене было и остается неоспоримо, — это бас Шаляпин и танцовщик Нижинский. Во всех сферах творчества заметен новый живой интерес к форме и одновременно неприятие нравоучительных посланий и прозаических стилей, на протяжении полувека преобладавших в русской культуре.

Среди всех искусств определяющее положение занимала, пожалуй, музыка. Александр Блок, величайший поэт эпохи, говорил о выходе из календарного времени во время музыкальное. Василий Кандинский, крупнейший художник тех дней, рассматривал музыку как самое емкое из искусств и образец для других. Чюрлёнис, другой влиятельный пионер абстрактной живописи, называл свои произведения «сонатами», а свои выставки — «слушаниями»[1285]. Точно так же, как художники-кубисты расщепляли привычные формы, «футурист» Хлебников, наиболее революционный из поэтов, провозгласивший себя «Председателем земного шара», расщеплял привычные слова, пытаясь создать новый, музыкальный в своей основе «заумный язык». Корни слов, утверждал он, «лишь призраки, за которым стоят струны азбуки»[1286]. Московская квартира Давида Бурлюка, где встречались поэты и художники-футуристы, называлась «Гнездом Музыки».

В прозе возник новый музыкальный стиль и новая форма лирического повествования — «симфония», разработанная Андреем Белым[1287], который оказал огромное влияние на русскую культуру. В театре Мейерхольд вновь делал упор на использовании мимики, жеста и гротеска, утвердительно ответив на поставленный Блоком вопрос: «Неужели тело, его линии, его гармонические движения сами по себе не поют так же, как звуки?»[1288]

Даже самых отъявленных пуритан и фанатиков из революционеров-марксистов музыка до странности завораживала. Александр Богданов, теоретик и руководитель примечательной попытки создать во время Гражданской войны целостную «пролетарскую культуру», верил, что пение было первой и образцовой формой культурного выражения, ибо возникло оно из трех основных социальных соотнесенностей человека — сексуальной любви, физического труда и племенных столкновений[1289]. Друг Богданова, Максим Горький, пролетарский реалист среди дворянских соловьев, посвятил свою антирелигиозную «Исповедь» (1908) Шаляпину, а Ленин признавался Горькому, что музыка вносит глубокое смятение даже в его монолитный мир революционного расчета:

«Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди! <…> Но "часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, — должность адски трудная!»[1290]

Революционные события 1917–1918 гг., в которых Ленин сыграл столь роковую роль, тоже в чем-то сродни музыке. Характеристику, которую Мерсье дал Французской революции — «Tout est optique» («Все — зрелище»)[1291], — для революции русской можно трансформировать в «Tout est musique» («Все — музыка»). Во Франции определенная «демоническая живописность» была присуща и полутеатральной публичной казни короля (именно ее комментировал Мерсье), и аристократичному поэту-неоклассицисту Андре Шенье, стоически писавшему лучшие свои стихи в тюрьме, в ожидании казни. В России же революция не имела «латинского совершенства формы»[1292]. Царя и всю его семью беспощадно расстреляли в провинции, в каком-то подвале, а изуродованные их тела закопали в тайге, меж тем как в столице поэты старого толка, вроде Блока и Белого, писали полумистические-полумузыкальные гимны революции, усматривая в ней, по словам Блока, «дух музыки»[1293].

Весьма символична для этих сумбурных революционных лет организация «Персимфанса» (Первого симфонического ансамбля) — оркестра, освобожденного от авторитарного присутствия дирижера[1294]. В эмиграции возникло так называемое «движение евразийства», видевшее в большевистской революции «подсознательный бунт российских масс против владычества европеизированной и ренегатской знати». Ведущие евразийцы одобряли новый советский порядок за то, что он признал: индивид вполне реализует себя только в составе «высшей симфонической личности» группы, и только «групповые личности» способны построить новое «симфоническое общество»[1295]. Своеобразной иконой для тогдашних людей искусства стала предреволюционная картина «супрематиста» Казимира Малевича «Корова и скрипка» — символ смутной надежды, что страстная творческая сила скрипки каким-то образом придет на смену тупому коровьему довольству буржуазной России[1296]. Даже такой будущий поборник давнего порядка, как Николай Гумилев, в предвидении революции написал стихотворение, в котором заклинал художников: «На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ…»[1297]

Струнные инструменты в самом деле как бы образуют музыкальный фон этого периода огромных коренных перемен: цыганские скрипки сектантских оргий Распутина в императорских дворцах, гитара модных дворянских ночных клубов, беспримерное изобилие виртуозов-скрипачей в Одессе и балалайки, под аккомпанемент которых пелись народные песни у бивачных костров по обе стороны фронтов Гражданской войны. Консолидация сил большевиков между Октябрьским переворотом 1917 г. и миром 1921 г. сообщает стремительному напеву скрипок некое горячечное крещендо. Звуки «арф и скрипок» (название одного из стихотворных сборников Блока) вскоре после этого начали затихать, так что более поздняя, сталинская, революция погрузила культурную сцену в безмолвие — по причине истощения и репрессий. Безмолвие нарушали разве что предписанные церемонии, коллективные песнопения да гротескное веселье колхозников, пляшущих на заорганизованных государственных смотрах. Роль музыки в сталинскую эпоху образцово раскрывает Алексей Толстой в своем пеане Пятой симфонии Шостаковича как «симфонии социализма»: «Она начинается Largo масс рабочих-метростроевцев, accelerando соответствует метро; Allegro, в свою очередь, символизирует гигантскую фабричную машинерию и ее победу над природой. Adagio — это синтез советской культуры, науки и искусства. Scherzo отражает спортивную жизнь счастливого советского народа. Что до Finale, то это образ благодарности и энтузиазма народных масс»[1298]. Маятник истории качнулся вспять — от свободы и экспериментализма электрической эпохи к авторитаризму «свечного» прошлого. «Молчание советской культуры»[1299]было еще страшнее из-за ее звуковых стереотипов.

Для яркой, но короткой интерлюдии свободы, предшествовавшей четверти века сталинского тоталитаризма, характерны три основных мироощущения — прометейство, сенсуализм, апокалиптичность. Это были скорее средоточия интересов, нежели записные идеологии: повторяющиеся лейтмотивы в какофонии эпохи, помогающие отличить ее от периода непосредственно до или после. Все три момента образовывали сердцевину философии Соловьева; все три за годы после его смерти в 1900 г. стали доминантой; все три попали под подозрение, когда при Сталине Россия откатилась назад, в новый «железный век».

Прометейство

Особенно широкое распространение нашло прометейство — вера, что человек, вполне осознав свои подлинные силы, способен целиком преобразовать мир, в котором он живет. Образ Прометея, греческого титана, которого Зевс приковал к скале за то, что он дал людям огонь и искусства, издавна привлекал радикальных романтиков. Маркс идеализировал эту легендарную фигуру; Гёте, Байрон и Шелли разрабатывали миф о Прометее в своих произведениях. Теперь и русские, поглубже копнув мифологический мир античности, тоже обратили восхищенные взоры к Прометею. Мережковский перевел «Прометея прикованного» Эсхила; другие читали «Прометея и Эпиметея» швейцарского ницшеанца Карла Шпиттелера или «Прометеев спор» Леопарди. Вяч. Иванов написал в 1918 г. своего «Прометея», и даже столь далекие друг от друга объекты, как одно из ведущих издательств и ключевое музыкальное сочинение Скрябина, носили название «Прометей». Революционные поклонники Бетховена в России, и не только в России, считали себя «творениями Прометея» и восхищались прометеевской темой в последней части Героической симфонии своего кумира, где Бетховен якобы отметал христианскую доктрину человека, «восклицая громовым голосом: «Нет, ты не прах, но подлинный земли владыка»[1300].

В то время русские подобно Прометею стремились одарить человечество огнем и искусствами. Так или иначе, их интерес к вопросам формы и техники в большинстве случаев не порождал безразличия к социальным проблемам, скорее побуждал к действию, предлагая возможность разрешить эти проблемы алхимией искусства. Кроме того, повышенный интерес к современной европейской культуре не внушал безразличия к русской традиции. Напротив, тогда в России не только были собраны беспримерные коллекции современного французского искусства, не только популяризировалось на глянцевых страницах «Мира искусства» многообразное современное искусство Запада — именно в это время были заново открыты иконы, начались их реставрация и репродуцирование, а такие художники, как Михаил Нестеров, разрабатывали новое, более одухотворенное по форме религиозное искусство.

Многоликость русской культуры на закате империи хорошо иллюстрируют три широко обсуждавшихся события в русской культуре, которые датируются 1913 г., кануном Первой мировой войны. Это первая постановка ультрасовременной неоязыческой «Весны священной» Стравинского, открытие первой большой выставки отреставрированных древних икон и «футуристское турне» группы поэтов и художников-авангардистов. Первое событие произошло в Париже, второе — в Москве, третье охватило семнадцать провинциальных городов. Но ощущение конфликта, столкновения практически отсутствовало. Как в золотой век Пушкина, русские серебряного века искали ответы, одинаково пригодные для всего человечества. Предшествующая эпоха Александра II и Александра III и последующая сталинская эпоха были куда более узкими, ограниченными. Популисты и панслависты во времена обоих Александров интересовались в первую очередь специфическими возможностями России, тогда как сталинисты целиком сосредоточивались на построении «социализма в одной отдельно взятой стране».

Христос поверженный

Живой интерес XIX в. к чисто человеческим аспектам личности Христа проявился в русском искусстве особенно драматично.

Традиционная иконография являла безмятежного, но сильного Христа на престоле славы — он, так сказать, «стирает» след душевной муки, еще заметный на лице его «предтечи», Иоанна Крестителя, который почтительно склоняется к нему в левой части центрального триптиха иконостаса. В «Явлении Христа народу» (илл. XVI), над которым А. Иванов работал долгие годы, Иоанн Креститель — главная, центральная фигура; скромный же Христос менее заметен, чем светские персонажи на переднем плане.

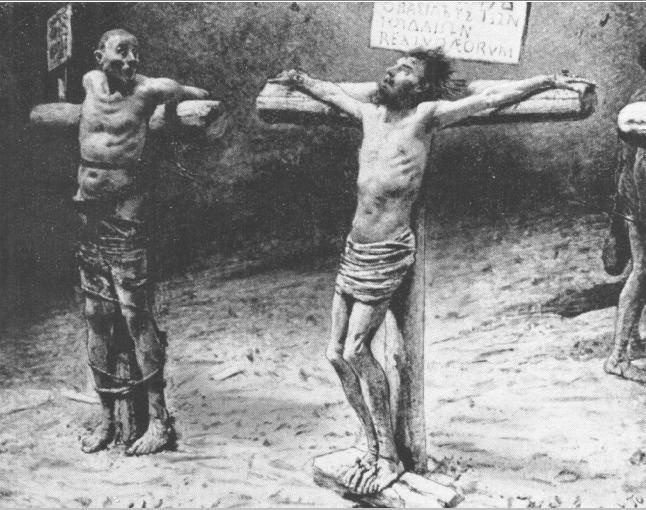

К концу столетия несколько искусственные узы, какими Иванов и дворянская Россия пытались соединить себя с классическим миром Рима (где художник писал) и Рафаэля (с которым он соперничал), уступили место грубому плебейскому реализму. Так, «Распятие» Николая Ге (1891, илл. XVII) — картина мрачная, сугубо от мира сего. До слез растрогавшая друга художника, Льва Толстого, она являет жалкого, истерзанного Христа, более не способного воскреснуть, а тем паче воцариться на престоле. Слева уже нет иконографического Иоанна Крестителя, предвестника грядущей славы Царствия Божия, там всего лишь разбойник, чей испуганный взгляд предвосхищает эгоистический пафос нового, безбожного мира.

В XX в. станет еще хуже. Репин, эмигрировавший от большевизма в 1921 г., написал распятие, где были только двое разбойников, а крест Христов лежал на земле, и похожая на волка собака слизывала кровь совсем исчезнувшего Спасителя.

«Явление Христа народу». А. Иванов. 1833–1857 гг.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

«Распятие». Н. Ге, 1891 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

«Демон (сидящий)». М. Врубель, 1890 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

«Демон поверженный». М. Врубель, 1902 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Врубель и Демон

На закате Российской империи Михаил Врубель (1856–1910) оказал огромное воздействие как на поэтов и композиторов, так и на художников-новаторов; его влияние на этих последних, по мнению Наума Габо, сопоставимо с влиянием Сезанна на современных западных художников. Начинал Врубель как реставратор церковных фресок и мозаик, но вскоре отошел от традиционных религиозных тем и обратился к мистерии земной красоты. От раннего полотна «Гамлет и Офелия» до мощной иллюстрации к пушкинскому «Пророку» в творчестве Врубеля раскрывается могучий дар художника к изображению персонажей романтического пантеона, которые в известном смысле воплощали горделивую красоту его последнего героя — Демона.

Начиная с первого наброска (1885), а затем выполнив по заказу иллюстрации к мемориальному изданию (1890–1891) лермонтовского «Демона», Врубель писал Демона в самых разных видах и все чаще говорил о «сеансах» с самим Сатаной. Две приведенные здесь иллюстрации — это главные попытки (первая и последняя) запечатлеть Сатану на монументальном живописном полотне. В «Демоне (сидящем)» (1890, илл. XVIII) автор резко порвал с преобладающим художественным реализмом и дал серебряному веку героя-мыслителя: сидящий князь мира сего фактически заменил традиционного «Христа на престоле» мира грядущего. «Демон поверженный» (1902, илл. XIX, фрагмент, центральная часть) был завершен в тот год, когда Врубель сошел с ума. Художник сумел показать духовные муки Демона, вытянув его фигуру в манере, напоминающей некоторые русские варианты иконы «Богоматерь Умиление». Взвихренный задний план свидетельствует о влиянии арнуво и экспрессионизма, контрастируя с более строгим, полукубистическим фоном раннего «Демона».

Популисты, панслависты и сталинисты смотрели на Запад прежде всего затем, чтобы учиться у тамошних естествоиспытателей и теоретиков-социологов. Но русские мыслители серебряного века смотрели на весь спектр западного художественного и духовного опыта.

С энтузиазмом неофитов русские художники видели во вновь открытом мире искусства нечто такое, что само по себе дарит наслаждение и может возвысить все человечество. Термин «русское Возрождение», которым иногда пользуются при описании культурной жизни начала 1920-х гг., вполне справедлив, предполагая здесь ту же любовь к искусству и восхищение перед творческими силами человека, что были присущи итальянскому Возрождению. Искусство предлагало прометеевские возможности соединить Россию с Западом, человека с человеком и даже этот мир с миром грядущим.

Для многих захватывающие возможности созидательного искусства оказались более привлекательными, нежели демократический социализм и либерализм, которые в иной ситуации, возможно, снискали бы верных сторонников в лице образованной антиавторитарной интеллигенции. Николай Бердяев, в 90-е гг. XIX в. примыкавший к социал-демократам, выразил новое безразличие к частичному реформизму, когда чуть ли не с насмешкой отозвался о думцах 1906 г.: «А русская Жиронда в теперешнем ее виде не спасет Россию, так как что-то большое и важное должно для "этого спасения совершиться»[1301]. Творчество, говорил он, это единственный путь, на котором человеческий дух может освободиться из «плена» у «мира»: «Задание всякого творческого акта — создание иного бытия, иной жизни, прорыв через «мир сей» к миру иному, от хаотически-тяжелого и уродливого мира к свободному и прекрасному космосу»[1302].

«Свободный и прекрасный космос» искусства, казалось, предлагал новые возможности гармонизировать диссонансы все более впадавшего в беспорядок мира. Столь распространенная в пушкинскую эпоху романтическая идея, что разные формы искусства суть выражения общей духовной правды, вновь ожила и усилилась.

«Русский балет» являл собою гармонический синтез сценического дизайна Бенуа, Бакста и Рериха, музыки Стравинского, танца Нижинского, хореографии Фокина и организаторского таланта Дягилева. Художественные средства как бы сливались воедино. Футуризм, самая дерзкая и революционная из новых художественных школ, зародился в живописи и только затем перекочевал в поэзию[1303]. Художник Врубель во многом черпал вдохновение в поэзии, а его свежие краски в свою очередь вдохновляли поэтов. Брюсов воспевал «просторных крыльев блеск павлиний», раскинутый Врубелем над «пустыней» современности[1304], а Блок в статье «О современном состоянии русского символизма» с огромным лиризмом говорил о красках его заката: «…как сквозь прорванную плотину, врывается сине-лиловый мировой сумрак (лучшее изображение всех этих цветов — у Врубеля) при раздирающем аккомпанементе скрипок и напевов, подобных цыганским песням»[1305].

Поэзия в свою очередь выплескивалась в песню, что особенно ярко заметно в творчестве Блока. До революции он написал стихотворный цикл, чтобы поведать, «о чем поет ветер», а сразу после Октябрьского переворота в знаменитой поэме «Двенадцать» пришел к мысли, что пел ветер о революции. Мощные, порывистые строки приводят отряд из двенадцати революционеров в зимний Петроград. Затем поэт вставляет к текст революционную песню, которую традиционно пели под аккомпанемент рыдающих балалаек:

Не слышно шуму городского,

За невской башней тишина,

И на штыке у часового

Горит полночная звезда[1306].

У Блока две последние строчки изменены и говорят скорее об освобождении, чем о заключении:

И больше нет городового

— Гуляй, ребята, без вина![1307]

Но неслышная мелодия все та же — тоскливая, жалобная, струнная; и надо сказать, что к моменту своей безвременной кончины в 1921 г. Блок уже весьма иронически смотрел на собственный поэтический вклад в революцию.

Блок любил живопись и музыку, писал пьесы, изучал филологию, дискутировал с философами и женился на дочери крупнейшего российского ученого — Менделеева. Величайший поэт поэтической эпохи, он уже ex officio[1308] — одна из ключевых фигур в ее культуре. Но поскольку Блок и сам чувствовал, что музыка ближе духу этой эпохи, чем поэзия, в качестве наиболее яркого примера российского прометейства уместно, по-. жалуй, выбрать Александра Скрябина, одного из величайших пианистов и наиболее оригинального композитора эпохи.

Творчество Скрябина вдохновляла мистическая вера Соловьева в божественную мудрость, а также идеи международного теософского движения, основанного Еленой Блаватской, наставницей старшего брата Соловьева и самозваной хранительницей сокровенных тайн вселенского братства и единения с мертвыми. Годовщину смерти Блаватской (она умерла 8 мая 1891 г.) ее последователи называли днем Белого Лотоса, и среди интеллектуалов серебряного века он был не менее популярен, чем среди социалистов — праздник Первого мая, учрежденный Вторым Интернационалом ровно за неделю до кончины Блаватской.

Для Соловьева и для символистов софия была мистическим союзом божественной мудрости и вечно женственного; и Скрябин через свое искусство стремился овладеть Софией в обоих смыслах. «Если б я мог овладеть миром так, как овладеваю женщиной»[1309], — писал он, обращаясь к невнятному, но завораживающему языку Бёме, столь хорошо знакомому русским мистикам: «Мир пребывает в порыве к Богу… я — мир, я — поиски Бога, ибо я и есть то единственное, что я ищу»[1310].

Скрябин — истинный романтик, этакий космический Новалис, воспринимающий свое искусство как «последний великий акт свершения, акт бракосочетания мужского начала — творческого духа и начала женского — мира»[1311]. Мистицизм бесконечного желания, таким образом, вполне логически вытекает у него из кипучих мелодий ранних фортепианных сочинений в манере Шопена и Листа. Однако сложные оркестровые произведения, к которым он вскоре обратился, свидетельствуют и о технической изобретательности, и об уникальной способности выразить внутренние устремления эпохи. Главными вехами художественно-духовного развития Скрябина являются четыре музыкальных произведения: «Божественная поэма» (1903), его третья и последняя симфония; «Поэма экстаза» (1908); «Прометей. Поэма огня» (1909–1910) и «Мистерия», над которой композитор только начал работать незадолго до своей скоропостижной кончины в 1915 г.

«Божественная поэма» рисовала восхождение человечества к божественному: первая часть — борения, вторая — чувственные наслаждения, последняя — «божественная игра» духа, освобожденного от материи. Сочиняя за рубежом «Поэму экстаза», композитор встречался со многими социалистами и даже подумывал использовать знаменитую строку «Интернационала» («Вставай, проклятьем заклейменный…») в качестве эпиграфа к этому сочинению[1312]. Избавленье, однако, должен был дать не революционный вождь, но мессия, который объединит искусства и дарует роду людскому «новое Евангелие» взамен устаревшего Нового Завета. Скрябин, видимо, полагал себя новым Христом, когда проповедовал с лодки на Женевском озере и близко сошелся со швейцарским рыбаком-радикалом по имени Отто — своим св. Петром[1313].

Язык его нового Евангелия оказался еще более непривычным, нежели переливчатая «Поэма экстаза», где заметно некоторое музыкальное сходство с блестящими модуляциями «Тристана и Изольды». На рубеже веков вагнеровская «музыка будущего» пользовалась в России огромной популярностью, и «Прометей. Поэма огня», по словам видного русского музыкального критика, «…является продолжением и развитием грандиозного вдохновенного финала «Гибели богов» Вагнера… Но… У Вагнера пожар — разрушение, гибель. У Скрябина — возрождение… акт творения нового мира, который открывается перед духовным взором человека в экстатическом восторге… Ее [1314] основное настроение — экстатичность, полетность. Ее стихия — огонь… Огонь, огонь и огонь. Всюду огонь. И ему сопутствует исступленно вопиющий набатный колокол и звоны невидимых колоколен. Тревога растет. Перед взором встает огнедышащая гора. «Волшебный огонь» вагнеровской «Валкирии» детская забава или рой светляков в сравнении с «заклятиями огня» у Скрябина…»[1315]

«Завлятия огня» в «Прометее» — результат совершенно новой гармонической системы. В частности, Скрябин включил в свою музыку мистические аккорды флагеллантов, подобно тому как Блок в финале поэмы «Двенадцать» вводит флагеллантский образ вернувшегося «Христа» во главе двенадцати учеников. Кроме того, композитор установил соотношение между музыкальной гаммой и цветовым спектром, вписав в партитуру отдельной строкой цветовые аккорды — их предполагалось проецировать в концертном зале посредством «световой клавиатуры», гигантского светоотражающего инструмента, на котором играют, как на беззвучном фортепиано. Завороженность цветом была вообще особенностью эпохи, стремившейся возместить серость первоначальной индустриализации. Римский-Корсаков совершенно независимо пришел к соединению звука и цвета, а повторное открытие насыщенного, чистого цвета отреставрированных икон побудило новое поколение художников увидеть в цвете как таковом многие из чудодейственных сил, что изначально приписывались иконам. Василий Кандинский, который выставил первую из своих новаторских непредметных картин в том же 1910 г., когда Скрябин создал своего «Прометея», утверждал, что «цвет в картине — то же, что энтузиазм в жизни»[1316], и что «психическая сила краски… вызывает душевную вибрацию»[1317] — от полного покоя небесной лазури до «звука высокой трубы» землисто-желтого цвета[1318].

В последний год жизни Скрябин обратился к великому произведению, в котором надеялся объединить искусства и возвысить человека до уровня божества. Уже в партитуре «Прометея» он указывал, что хор нужно одеть в белые одежды, подчеркивающие сакраментальный характер действа. Теперь, делая наброски для «Мистерии», он задумал объединить две тысячи исполнителей в фантастическом синтезе мистериальной драмы, музыки, танца и оратории. По замыслу это был скорее «ритуал», нежели музыкальное произведение, без зрителей — одни только исполнители; помимо звука и цвета, автор вписал в партитуру и запахи, чтобы создать своеобразную мультисенсорную полифонию; действие начиналось в Тибете и заканчивалось в Англии[1319]. Поставить «Мистерию» было невозможно, да и внятно записать ее Скрябину оказалось не под силу, но деятели искусства серебряного века не ставили это в упрек композитору, большинство из них соглашались с Кандинским, что искусство есть «выражение мистерии средствами самой мистерии»[1320]. Человечество же духовно было к мистерии отнюдь не готово. Чтобы подготовить его к величественному ритуалу, который соединит в себе доброе, истинное и прекрасное, требовался великий катаклизм. И такой катаклизм не заставил себя ждать: вскоре после того как Скрябин набросал первый эскиз («начальный акт», как он говорил) своей «Мистерии», грянула Первая мировая война. А всего через несколько месяцев Скрябин скончался.

Большинство тогдашних деятелей искусства видели задачу искусства не в описании, но в преобразовании реального мира. Желая непосредственно внедрить в жизнь самые передовые достижения искусства, они устраивали бесчисленные выставки, концерты и культурно-просветительские турне по всей провинциальной России. Кульминацией стало, пожалуй, лето 1910 г., когда на пароходе, плывущем по Волге, оркестр под управлением молодого Сергея Кусевицкого исполнял сложные сочинения Скрябина и музыка разносилась по всей округе, не встречая, увы, ни отклика, ни понимания.

Это прометеевское дворянское искусство одновременно способствовало возрождению искусства народного, которое в свою очередь дало свежий стимул неугомонному авангарду. Когда индустриализация поставила ремесла под угрозу исчезновения, у знати появился живой интерес к керамике, резьбе по дереву, ткачеству и вышивке. Кустарные производства и крестьяне-ремесленники получали поддержку от провинциальных земств; возникла совершенно новая форма народной поэзии, гармонически сложная частушка — своеобразный «бытовой» эквивалент новой и более музыкальной поэзии символистов[1321].

Отсюда вполне понятно, почему начальный импульс к созданию в России нового экспериментального искусства шел от коллективных попыток узкого круга художников заново открыть и воссоздать художественные формы и ремесленные приемы Древней Руси; собирались эти люди в Подмосковье, в имении богатого железнодорожного магната Саввы Мамонтова[1322]. Свою деятельность они начали в 1882 г. с проектирования, строительства и отделки небольшой церкви в ранненовгородском стиле, а затем обратились к сценическому оформлению первой в российской истории частной оперы, которую Мамонтов учредил в Москве в 1883 г.

Во многом именно благодаря Мамонтову в 90-е гг. XIX в. главный художественный центр вновь переместился из Санкт-Петербурга в Москву. Даже такие художники, как Суриков и Репин, воспитанные в сугубо петербургских традициях реализма и социальной значимости, перебрались в Москву и в имение Мамонтова, с типичным для московской живописи монументальным размахом и богатством колорита отображая в своих шедеврах 80—90-х гг. сюжеты древнерусской истории. В 1892 г. богатый купец П.М. Третьяков подарил Москве свое огромное собрание русского искусства — так была создана Третьяковская галерея, впервые целиком посвященная исключительно русской живописи. Два других московских купца — Сергей Щукин и Иван Морозов — мало-помалу перевезли в Россию более 350 полотен французских импрессионистов и постимпрессионистов, это была самая крупная коллекция западного искусства со времен Екатерины Великой, которая некогда приобрела множество картин Рембрандта. Москва стала в России и главным центром для современных художников-экспериментаторов вроде Кандинского, который запечатлел этот город на многих своих полотнах.

Среди молодых московских живописцев, которых собрания Щукина и Морозова подтолкнули к новым экспериментам, был и Казимир Малевич, художник во многих отношениях даже более революционный, чем Кандинский. Подобно многим авангардистам, Малевич находился под влиянием русского примитивизма, с одной стороны, и новаторского, чрезвычайно усложненного искусства Запада, с другой. Его развитие демонстрирует поразительное многообразие поисков фундаментальных элементов живописи и особенную прометеевскую страстность, столь характерную для экспериментального русского модерна. Как и Кандинский, Малевич вскоре отошел от изображения мира узнаваемых людей и предметов и начал сначала, создав «Черный супрематический квадрат» (1914–1915), а затем знаменитый цикл «белое на белом» (1918).

Обретя более радикальную форму, искусство Малевича стало и более прометеевским по своим задачам, ведь художник стремился освободить изобразительные искусства от «тирании станковой живописи» и воплотить свои новые идеальные формы на обоях, зданиях, тарелках — даже на гробах — будущей эпохи. В отчаянной, по его собственным словам, попытке освободить искусство от балласта предметного мира Малевич и его последователи попытались в 1915 г., в год смерти Скрябина, обосновать переход «к новому живописному реализму, беспредметному творчеству»[1323], которое назвали супрематизмом, а позднее искусством «пятого измерения»[1324]. Последнее название, возникшее в то время, когда Эйнштейново четвертое измерение было известно только специалистам, было не просто фигурой речи. Как формулировал Малевич: «…путь человека лежит через пространство; супрематизм, семафор света, — в его бесконечной белизне. Синий цвет неба побежден супрематической системой, прорван и вошел в белое как истинное, реальное представление бесконечности и потому свободен от цветового фона неба»[1325].

Стало быть, даже линия и цвет, последние звенья, связующие искусство Кандинского с реальным миром, в доктрине Малевича отвергнуты. Один из рецензентов назвал его ракетой, которую человеческий дух выслал в небытие[1326], а сам он в манифесте 1922 г. заявил, что человек «…в земле собирает свое тело, чтобы бросить его в бесконечность… через быстроту колес к крыльям аэропланов, все дальше и дальше к границам атмосферы, а потом дальше к своим новым орбитам, соединяясь с кольцами движений к абсолюту»[1327].

В искусстве Малевич — своего рода провозвестник космической эры, практическую подготовку которой уже начал Константин Циолковский, болезненный гений-самоучка из российской глубинки. Еще в 1892 г. он писал о научной возможности полета на Луну, а в 1903 г. приступил к продолжительной серии любительских запусков собственных небольших реактивных баллистических аппаратов. «Планета, — писал он, — есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели»[1328].

В России XX в. космос все больше вытеснял символ моря со всеми его оттенками очищения, избавления от обыденности и уничтожения человеческого «я». Русские Прометеи говорили уже не о ковчеге завета и не о корабле в открытом море, но о новом летательном аппарате, который унесет их в космическое пространство. После цикла «белое на белом» (1918) Малевич без малого десять лет ничего не писал, занимаясь исключительно дизайном и так называемой «идеализированной архитектурой» — проектами жилых дворцов грядущего, которым он дал имя планиты (от «аэроплан»). Единственный серьезный соперник Малевича в художественном авангарде 1920-х гг., Владимир Татлин с его доктриной утилитарного «конструктивизма» и требованием нового живого искусства «реальных материалов в реальном пространстве», был безусловно много более приземленным. Однако и в творчестве Татлина сквозила прометеевская жажда ринуться в пространство и овладеть им. Его трехмерные конструкции все больше обретали устремленные ввысь, крылатые очертания, как бы стремясь порвать тросы, привязывающие их к земле. Последние тридцать лет своей жизни Татлин занимался преимущественно проектом причудливого нового планёра, похожего на гигантское насекомое и названного Летатлин, гибрид из «летать» и собственной его фамилии[1329].

Первые три десятилетия XX в. в России — период, когда традиционные соотнесенности во многом казались непригодными. Как заявлял в своем «Апофеозе беспочвенности» (1905) Лев Шестов, философ и будущий популяризатор Кьеркегора в России: «…только одно утверждение имеет и может иметь объективное значение: в мире нет ничего невозможного»[1330]. Цитируя название футуристской антологии 1912 г.[1331], можно сказать, что люди верили в земной «мир без конца». Последователи Федорова продолжали верить в научную возможность воскрешения мертвых; Мечников утверждал, что с помощью диеты на основе простокваши можно продлить жизнь до бесконечности, а странный роман самого популярного в 20-е гг. писателя, Михаила Зощенко, — «Возвращенная молодость» (1933) — был как бы заключительной прометеевской интерпретацией легенды о Фаусте, повествуя о старом профессоре, уверенном, что он вернет себе молодость просто упражнением воли[1332].

За пределами пяти измерений искусства Малевича располагались семь измерений, предложенных философом, психологом и путешественником по Востоку П.Д. Успенским. Начиная с «Четвертого измерения» (1909) он постоянно писал о новых перспективах самопреобразования — о сугубо внутреннем «четвертом пути», лежащем вне трех давних путей, какими шли к божественности факир, монах и йог. Цитируя названия двух последних книг Успенского, он предлагал «ключ к загадкам мира» и «новую модель Вселенной»[1333], утверждая, что человек способен к более высокому внутреннему знанию, которое уведет его в «шестимерное пространство». Существует три временных измерения, продолжающие три пространственных измерения и в свою очередь ведущие в «седьмое измерение» чистой фантазии[1334].

В Петербурге прометейство нашло свое наиболее яркое — и исторически важное — выражение в так называемом движении «богостроительства». Петербургские интеллектуалы, вполне естественно, больше занимались социальными вопросами, нежели их московские коллеги, и в разгар бурных дискуссий первого десятилетия нового века у группы интеллектуалов-марксистов родилась прометеевская идея просто перенести на городской пролетариат атрибуты Бога. «Богостроительство» возникло отчасти как реакция на «богоискательство», более раннее движение петербургской интеллигенции, которая вслед за Мережковским обратилась от проблем эстетических к проблемам религиозным. Их возврат к философскому идеализму (а во многих случаях — к православию) был восторженно встречен общественностью, о чем свидетельствует множество публикаций — от журналов «Новый путь» (1903–1904) и «Вопросы жизни» (1905–1906) до знаменитого сборника «Вехи» (1909), впечатляющего философского вызова позитивистским и марксистским категориям, которые с давних пор преобладали в философском мышлении городской интеллигенции. Музыкальной вехой в этом возврате к религиозному мистицизму явилась преимущественно хоровая опера «Сказание о невидимом граде Китеже» последнего живого представителя «Могучей кучки», Римского-Корсакова, законченная в разгар революционной сумятицы 1905–1906 гг. и впервые поставленная в начале 1907 г.

Богостроительство возникло несколько позже богоискательства и стремилось увязать религиозные искания интеллигентов не с традиционной верой, но с грядущей революцией. В мрачный период реакции, последовавший за поражением революции 1905 г., группа интеллектуалов попыталась дополнить Маркса более широкой и вдохновляющей перспективой грядущей революции. Вместе со своими руководителями — Максимом Горьким, суровым, резким писателем и будущим верховным жрецом советской литературы, и Анатолием Луначарским, эрудированным критиком, а впоследствии первым наркомом просвещения в новом советском государстве, — богостроители полагали, что всего-навсего развивают знаменитый марксистский тезис, согласно которому философы должны изменять, а не просто объяснять мир. Традиционная религия всегда смыкалась со смятением умов и социальным консерватизмом, и «богоискатели» скорее лишь восстанавливали вавилонскую башню, нежели продвигались к Новому Иерусалиму[1335]. Тем не менее Луначарский утверждал, что религиозное сознание греховности всегда было величайшей силой изменения истории, поэтому марксистам следует рассматривать физический труд как свою форму послушничества, пролетариат — как истинно верующих," а дух коллектива — как Бога. Свою пространную «Исповедь» (1908) Горький завершил молитвой владыке, который есть «всесильный, бессмертный народ!»:

«— Ты еси мой Бог и творец всех богов, соткавший их из красот духа своего в труде и мятеже исканий твоих!

— Да не будут миру бози инии разве тебе, ибо ты един Бог, творяй чудеса!

— Тако верую и исповедую!»[1336]

Некоторые из тогдашних критиков называли позицию Горького «де-мотеизмом», или «культом народа»[1337], и в ней действительно заметно изрядное сходство с радикальными формами популизма. Однако Горький говорил более универсальным языком серебряного века. Он обращался не только к русскому народу, но ко всему человечеству, звал к победе не только над голодом, но над смертью. В заключительной фразе «Исповеди» Горький рисует образ всеобщего слияния «ради великого дела — всемирного богостроительства ради»[1338].

Автор анонимного марксистского памфлета, опубликованного в 1906 г. и впоследствии переизданного советским режимом, прямо заявлял: «…человек будущего… завладеет миром и распространит свой род в далеком мировом пространстве, овладеет планетной системой. Люди будут бессмертны»[1339].

Смерть есть всего лишь временное отступление, и еще в 1903 г. Луначарский утверждал: «Человек идет к своему лучезарному солнцу, спотыкается и падает в могилу. Что за дело! В звоне заступов, копающих эту могилу, ему слышится созидающий труд, та великая техника человека, началом и эмблемой которой является огонь. Человечество выполняет его предначертания… осуществляет желанный идеал»[1340].

В пьесе «Фауст и город» он провозглашает, что идея бессмертных богов — «это мечта о могуществе человеческом»[1341], и завершается все экстатическим зрелищем: оплакивая мертвого Фауста. Народ восклицает: «Фауст жив во всех!» — и запевает гимн «Проснулся город-властелин…»[1342].

После революции Луначарский пошел по стопам своих предшественников в русской литературе и задумал написать трилогию, которая станет новым освободительным посланием человечеству. Но, подобно «Мертвым душам» Гоголя, «Братьям Карамазовым» Достоевского и «Хованщине» Мусоргского, эта трилогия осталась незавершенной. Верная духу серебряного века, первая ее часть — «Василиса Премудрая» — была фантастической по форме и космической по замыслу. Вторая часть, «драматическая поэма» «Митра Спаситель», не была опубликована, а третья часть — «Последний герой», — видимо, даже не написана. Последние известные нам строки трилогии — это финал мифологической «Василисы», восторженный гимн наступлению божественности человека на земле[1343]. В обществе, склонном маскировать собственные мифы и абсолюты научной терминологией, такие речи, безусловно, были весьма опасны.

Наиболее ярко отобразил прометеевские мечтания ранних богостроителей Александр Малиновский, блестящий теоретик, который оказался едва ли не в полном забвении, как все, кто не уехал в эмиграцию, но и не достиг высоких постов в новом советском государстве. В 1895 г., в самом начале своей профессиональной журналистской деятельности, двадцатидвухлетний Малиновский взял себе новую фамилию, которая осталась с ним на всю жизнь и вполне соответствует его представлению о собственном высоком призвании, — Богданов, т. е. «данный Богом». Вскоре он активно включился в социал-демократическое движение, после раскола 1903 г. примкнул к большевикам и, сотрудничая в их теоретическом журнале «Новая жизнь», подружился с Горьким.

Богданов верил, что главный ключ к будущему не экономические отношения и классовые баталии, характерные для истории прошлого, а техническая и идеологическая культура будущего, которая уже создается пролетариатом. Увлеченность же Маркса диалектической борьбой — прискорбный пережиток его юношеского гегельянства. Скорее в манере Сен-Симона, нежели Маркса, Богданов доказывал, что разрушительные конфликты прошлого никогда бы не разрешились, не будь позитивной новой религии, и что объединяющая роль, какую некогда играл в обществе главный храм культа и религиозной веры, теперь должна перейти к живому храму пролетариата и прагматической, социально ориентированной философии «эмпириомонизма».

В большом цикле работ, начатом в 1899 г. «Основными элементами исторического взгляда на природу», Богданов развивал мысль, что революционное движение поднимет человека над уровнем экономики, а природу — над всеми прежними законами материального детерминизма.

Ключевые положения этой программы культурного возрождения в революционном движении содержатся в пространной работе, которая публиковалась отдельными выпусками в течение десяти лет (1913–1922) под названием «Всеобщая организационная наука (Тектология)». По замыслу, эта новая сверхнаука, «тектология», должна была обеспечить гармоническое единство духовной культуры и физического опыта «трудового коллектива», на благо которого необходимо организовать всю науку и деятельность и переработать всю культуру прошлого[1344].

Богданов полагал, что политическому захвату власти большевиками должно предшествовать создание новой пролетарской культуры. Его концепция богостроительства на основе тектологии, как и совпадающий по времени призыв Сореля к новому героическому мифу, была задумана, чтобы возбудить энтузиазм и обеспечить революционному движению успех не только в завоевании власти, но и в преобразовании общества. Как и Сорель, поначалу Богданов восторженно приветствовал захват власти большевиками и поспешил отдать в печать цикл работ о богостроительских возможностях нового общества: вторую часть «Тектологии» (1917) и два утопических романа — «Красная звезда» (1918) и «Инженер Мэнни» (1919). Впервые опубликованная в 1908 г., «Красная звезда» вызвала огромный отклик после повторной публикации 1918 г.[1345]. Рассказ о землянине, внезапно перенесенном на другую планету, охваченную самозабвенным пылом социалистического строительства, многие восприняли как картину нового социалистического общества, в которое вот-вот шагнет Россия. Роман выдержал несколько изданий, а в годы Гражданской войны и «военного коммунизма» всенародной популярностью пользовалась созданная Богдановым культурно-просветительская и литературнохудожественная организация (Пролеткульт), которая в этот трудный период издавала по всей России около 20 журналов.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК