|Глава VII МАТЕРИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ (X–XIII вв.)

|Глава VII

МАТЕРИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ (X–XIII вв.)

Средневековый Запад — бедно оснащенный мир. Хочется сказать «технически отсталый». Следует, однако, повторить, что вряд ли допустимо говорить в данном случае об отсталости и тем более о неразвитости. Ибо если Византия, мусульманский мир и Китай явно превосходили тогда Запад по степени развития денежного хозяйства, городской цивилизации и производству предметов роскоши, то и там технический уровень был весьма невысок. Конечно, раннее Средневековье знало даже определенный регресс в этой области по сравнению с Римской империей. Лишь с XI в. появляются и распространяются важные технологические достижения. Однако в период между V и XIV вв. изобретательство проявлялось слабо. Но как бы то ни было, прогресс — в основном скорее количественный, нежели качественный, — не может не приниматься во внимание. Распространение орудий труда, механизмов, технических приспособлений, известных с античности, но остававшихся в большей или меньшей мере редкими исключениями, случайными находками, а не общими нововведениями, — таков позитивный аспект эволюции на средневековом Западе.

Из числа собственно «средневековых изобретений» два самых впечатляющих и революционных восходят в действительности к античности. Но для историка датой их рождения (то есть временем распространения, а не самого открытия) являются Средние века. Так, водяная мельница была известна в Иллирии со II в. до н. э., а в Малой Азии с I в. до н. э. Она существовала в римском мире, ее описывает Витрувий, и его описание показывает, что римляне внесли в устройство водяных мельниц существенное усовершенствование, заменив горизонтальные колеса на вертикальные с зубчатой передачей, которая соединяла горизонтальную ось колеса с вертикальной осью жерновов. И все же правилом оставался ручной жернов, который вращали рабы или животные. В IX в. мельница уже распространена на Западе: 59 мельниц упомянуты в полиптихе богатого аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Но еще в X в. «Сен-Бертинские анналы» описывали сооружение аббатом водяной мельницы близ Сент-Омера как «дивное зрелище нашего времени». Интенсивное распространение водяных мельниц приходится на XI–XIV вв. Так, в X в. в одном из кварталов Руана существовали две мельницы, в XII в. появляются пять новых, в XIII — еще десять, в XIV в. — уже четырнадцать.

Средневековый плуг также почти несомненно происходит от колесного плуга, описанного еще в I в. Плинием Старшим. Он распространялся и медленно совершенствовался в раннее Средневековье. Филологические исследования позволяют считать весьма правдоподобным распространение плуга в славянских землях — в Моравии перед вторжением венгров в начале X в. и, может быть, во всех землях славян до аварского вторжения 568 г., поскольку относящаяся к нему совокупность терминов является общей для различных славянских ветвей и, следовательно, предшествующей их разделению, которое последовало за продвижением аваров. Но еще для IX в. трудно сказать, какому виду орудия соответствовали carrucae, упоминаемые каролингскими картуляриями и полиптихами. Равным образом среди мелких орудий труда рубанок, например, изобретение которого часто приписывают Средним векам, был известен с I в.

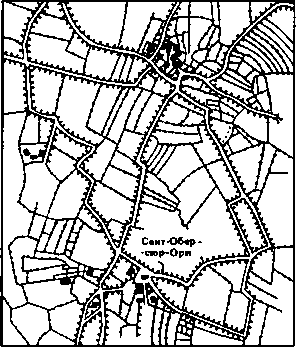

30. Сент-Обер-сюр-Орн

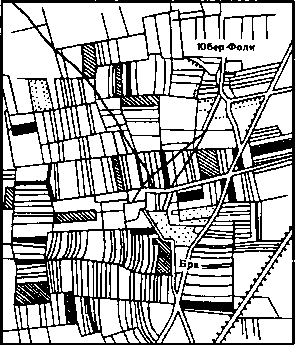

31. Бра и Юбер-Фоли

30,31. БОКАЖИ И РАВНИНЫ

Еще известный нормандский поэт XII в. Вас определил два главных типа сельских пейзажей средневековой Нормандии: равнины (с открытыми вытянутыми полями) и бокажи (с полями неправильной конфигурации, окруженными изгородями из густого кустарника и деревьев). Слева — пейзаж бокажа в Сент-Обер-сюр-Орн (30), справа — характерный ландшафт равнины г. Кана с поселениями Бра и Юбер-Фоли (31). Эти планы были сняты в начале XVIII в., и они свидетельствуют о сохранении со средневековых времен крайней дробности земельных владений.

С другой стороны, правдоподобно, что изрядное число «средневековых изобретений», которые не являются греко-римским наследием, было заимствовано на Востоке. Это, вероятно, касается (хотя и не доказано) ветряной мельницы: она была известна еще в Китае, затем в Персии в VII в., ее знали в арабской Испании X в., и лишь в конце XII в. она появляется на христианском Западе. Однако локализация первых ветряных мельниц, былое существование которых прослеживается ныне в ограниченной зоне вокруг Ла-Манша (Нормандия, Понтье, Англия), а также типовые различия между восточной мельницей, не имеющей крыльев, но оборудованной сквозными проемами в стене, которые направляли ветер на большие вертикальные колеса, западной мельницей с четырьмя длинными крыльями и мельницей средиземноморского типа с многими треугольными полотнищами, натянутыми с помощью тросов (как это можно видеть еще и поныне в Микенах и Португалии), — все это допускает возможность независимого появления ветряной мельницы в трех названных географических зонах.

Но какова бы ни была значимость распространения этих технологических достижений, то, что характеризует, несмотря ни на что, технический универсум средневекового Запада в большей мере, нежели недостаток изобретательского гения, так это его рудиментарный характер. Совокупность технических недостатков, трудностей, узких мест — вот что прежде всего держало средневековый Запад в примитивном состоянии. Совершенно очевидно, что в широком плане ответственность за эту бедность и технический застой нужно возложить на социальные структуры и ментальные установки.

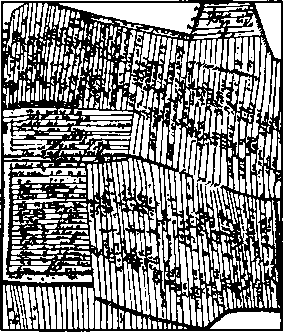

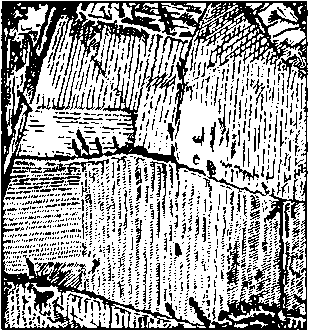

32. Вестон Пинкни (1593 г.)

33. Вестон Пинкни

32, 33. СЛЕДЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ НА ЛАНДШАФТЕ СОВРЕМЕННЫХ ОТКРЫТЫХ ПОЛЕЙ

Вестон Пинкни (Англия) дает редкий образец средневековой системы открытых полей с характерной сеткой борозд и насыпей. Слева (32) план местности, выполненный в 1593 г., с указанием имен держателей на каждой полосе полей. Справа (33) — современный аэрофотоснимок той же местности, позволяющий восстановить черты средневековой системы полей.

Одно лишь господствующее меньшинство светских и церковных сеньоров испытывало и могло удовлетворять потребности в предметах роскоши, которые прежде всего импортировались из Византии или мусульманского мира (драгоценные ткани, пряности). Часть сеньориальных потребностей удовлетворялась за счет продуктов, не требовавших ремесленной или промышленной переработки (охота давала дичь для питания и меха для одежды). Требовалось лишь небольшое количество изделий от некоторых категорий специалистов (золотых дел мастеров, кузнецов).

Основная масса населения хотя и не поставляла сеньорам столь дешевую и пригодную для эксплуатации рабочую силу, как античные рабы, но все же была довольно многочисленна и достаточно подчинена экономически, чтобы, используя простейшие орудия труда, содержать господствующие классы и обеспечить собственное скудное существование. Это, однако, не означает, что господство светской и духовной аристократии имело одни лишь негативные, тормозящие последствия для развития техники. В некоторых сферах потребности и вкусы господствующего класса стимулировали известный прогресс. Так, обязанность для лиц духовного звания, и особенно для монахов, иметь как можно меньше связей с внешним миром, включая связи экономические; желание избавиться от материальных забот, чтобы посвятить себя opus Dei — собственно духовным занятиям (богослужение, молитвы), так же как и обет благотворительности, который обязывал их заботиться об экономических нуждах не только своей многочисленной familia, но и о пришлых бедняках и нищих путем раздачи продовольствия, — все это побуждало их развивать в какой-то мере техническое оснащение. Идет ли речь о первых водяных или ветряных мельницах, об усовершенствовании сельскохозяйственной техники — мы часто видим в авангарде монашеские ордены. Не случайно то тут, то там в раннее Средневековье изобретение водяной мельницы приписывали святому, который поставил ее в данном районе, — например, Оренсу Ошскому, построившему в IV в. мельницу на озере Изаби, или Цезарию Арелатскому, который в VI в. соорудил ее в Сен-Габриеле на Дюрансе.

Эволюция вооружения и военного искусства, имевших важнейшее значение для военной аристократии, способствовала прогрессу металлургии и баллистики.

Церковь, как мы видели, была заинтересована в усовершенствовании измерения времени для нужд церковного календаря, а также в строительстве храмов — первых больших зданий Средневековья; она подхлестывала технический прогресс не только в строительном деле, но и в изготовлении инструментов, средств транспорта, в прикладных искусствах — таком, как искусство витража.

И все же ментальность господствующих классов оставалась антитехнической. На протяжении почти всего Средневековья, до XIII в., отчасти и позже, орудие труда, инструмент, самый труд в своих технических аспектах появлялись в литературе или искусстве только как символы. Нашим представлениям о мельнице, винном прессе и двуколке мы обязаны христологическим аллегориям мельницы и мистического пресса или колеснице Ильи-пророка, которые нам преподносит, в частности, «Hortus Deliciarum» XII в. Некоторые орудия труда появляются в средневековой иконографии лишь как символический атрибут святого. Так, сапожное шило весьма часто изображается в качестве традиционного орудия пыток, которым подвергали некоторых мучеников — например, св. Бенигна Дижонского или даже самих святых покровителей сапожников Крепина и Крепиниана. Вот особенно показательный факт. Вплоть до XIV в. св. Яков Младший изображался с сукновальным вальком, которым один из палачей проломил ему в Иерусалиме череп. Позже изображение валька как орудия мученичества исчезает, его заменяет другой ремесленный инструмент, стальной чесальный гребень: изменилось общество и его ментальность.

Не существует, вне всяких сомнений, иной сферы средневековой жизни, нежели техническая, в которой с такой антипрогрессивной силой действовала бы другая черта ментальности: отвращение к «новшествам». Здесь еще в большей мере, чем в прочих сферах, нововведение представлялось чудовищным грехом. Оно подвергало опасности экономическое, социальное и духовное равновесие. Новшества, обращенные на пользу сеньора, наталкивались, как мы увидим ниже, на яростное или пассивное сопротивление масс.

В течение долгого времени на средневековом Западе не было написано ни одного трактата по технике; эти вещи казались недостойны пера, или же они раскрывали бы некий секрет, который не следовало передавать.

Когда в начале XII в. немецкий монах Теофил писал трактат «О различных ремеслах», то он стремился не столько обучить ремесленников и художников, сколько показать, что техническое умение есть божий дар. Английские трактаты по агрикультуре XII в., как и руководства по ведению хозяйства (самое известное из которых принадлежит Уолтеру Хенли), а также «Флета» — всего лишь еще сборники практических советов. Только с появлением в начале XIV в. трактата «О выгодах сельского хозяйства» болонца Пьетро ди Крещенци можно говорить о возобновлении традиции римских агрономов. Другие так называемые «труды по технике» — всего лишь эрудитские, часто псевдонаучные компиляции, не имеющие большого документального значения для истории естественных знаний. Таковы трактаты «О названиях инструментов» Александра Некхама, «О растениях» Альберта Великого и даже «Правила для сбережения земель», которые Робер Гросстест составил в 1240 г. для графини Линкольн.

Слабость технического оснащения в Средние века проявилась прежде всего в самых его основах. Это преобладание ручных орудий над механизмами, малая эффективность оборудования, убогое состояние сельскохозяйственного инвентаря и агротехники, результатом чего были очень низкие урожаи, скудость энергетического обеспечения, слабое развитие средств транспорта, а также техники финансовых и коммерческих операций.

Механизация практически не сделала никакого качественного прогресса в Средние века. Почти все употреблявшиеся тогда механизмы были описаны учеными эллинистической эпохи, главным образом александрийскими, которые нередко намечали и их научную теорию. Средневековый Запад, в частности, не ввел ничего нового в системы трансмиссий и преобразования движения. Пять «кинематических приводов» — винт, колесо, кулачок, стопор, шкив — были известны в античности. Еще один из таких приводов, кривошип, изобретен, кажется, в Средние века. Он появился в раннее Средневековье в простых механизмах (таких, как вращающийся жернов, описанный в утрехтской псалтыри в середине IX в.), но распространился, по-видимому, лишь к концу Средних веков. Во всяком случае, его наиболее эффективная форма, система шатун-кривошип, появилась только в конце XIV в. Правда, многие из этих механизмов или тех машин, которые античность знала часто лишь в качестве курьезных игрушек — таковы александрийские автоматы, — получили распространение и приобрели реальную эффективность именно в Средние века. Определенное эмпирическое умение средневековых работников позволяло им также восполнить в той или иной мере недостаток знаний. Так, комбинация кулачкового вала и пружины, которая позволяла приводить в действие ударные орудия — такие, как молоты и дробилки (maillets), — заменяла в некоторой степени неизвестную систему шатун-кривошип.

Можно ли если не объяснить ментальностью этот застой техники преобразования движения, то по меньшей мере связать его с некоторыми научными и теологическими концепциями? Несмотря на труды Иордана Неморария и его школы в XIII в., аристотелева механика не была самым плодотворным научным вкладом философии, хотя и не следует приписывать Аристотелю, как это делали в Средние века, трактат «О механике», автор которого остается неизвестным. Даже в XIV в. ученые, которые более или менее решительно критиковали физику и преимущественно аристотелеву механику — такие, как Бредвардин, Оккам, Буридан, Орем, теоретики «импульса» (impetus), — оставались, как и сам Аристотель, пленниками метафизической концепции, которая в корне подрывала их динамику. «Импульс», как и «запечатленная сила» (virtus impressa), оставался именно «силой», «движущей способностью» — метафизическим понятием, из которого выводился процесс движения. Впрочем, в основе этих теорий движения по-прежнему лежали теологические вопросы.

Показательный пример такого подхода продемонстрировал в 1320 г. Франсуа де Ла Марш, который задался вопросом, «заключена ли в таинствах некая сверхъестественная сила, которая им формально присуща». Это побудило его поставить проблему о том, «может ли в искусственном инструменте находиться (или быть полученной от внешнего действователя) некая сила, внутренне присущая этому инструменту». В этой связи он исследовал случай свободно брошенного в воздух тела и заложил тем самым, как это справедливо было отмечено, основы физики «импульса».

К этому теологическому и метафизическому затруднению (handicap) присоединилось определенное безразличие по отношению к движению, которое кажется мне еще в большей мере, чем безразличие ко времени, характерной чертой средневековой ментальности, хотя обе эти категории вроде бы связаны, поскольку для Фомы Аквинского, так же как для Аристотеля, «время есть число движения». Средневековый человек интересовался не тем, что движется, а тем, что неподвижно. Он искал покоя — quies.

Напротив, все то, что неспокойно, «искательно», казалось ему суетным — эпитет, обычно прилагаемый к этим словам, — и немного дьявольским.

Не будем преувеличивать воздействия этих доктрин и экзистенциальных тенденций на технический застой. В слабом развитии средневековых «машин» проявилось прежде всего общее технологическое состояние, связанное с определенной экономической и социальной структурой.

Когда некоторые усовершенствования и появлялись, как, например, в станках с вращательным движением, то они либо возникали позднее — такова система вращения посредством кривошипа, применяемая в прялках, появившихся около 1280 г. в рамках кризиса производства дорогих тканей (речь идет о прялке, приводимой в действие рукой пряхи, которая чаще всего работала стоя; ножная педаль появилась только с системой шатункривошип), либо же их применение было ограничено работой с непрочными материалами, что объясняет, почему мы располагаем очень немногими предметами, выточенными в Средние века. Гончарный круг пришел из доисторических времен, вращательное устройство с воротом существовало в классической античности, некоторым усовершенствованием средневековой эпохи была, вероятно, всего-навсего ременная передача с двумя педалями, которую можно видеть на витраже Шартрского собора XIII в.

Применение подъемных механизмов было стимулировано быстрым развитием строительства — особенно церквей и замков. Однако более обычным был, несомненно, подъем строительных материалов по наклонной плоскости. Подъемные машины, которые нисколько не отличались (во всяком случае, по принципу) от античных — простые лебедки с возвратным блоком, краны типа «беличье колесо», — оставались курьезами или редкостями, и использовать их могли одни лишь князья, города и некоторые церковные общины. Таков был малоизвестный механизм, называемый «ваза», которым пользовались в Марселе для спуска на воду кораблей. Монах Жерве восхищался в конце XII в. талантом архитектора Гильома из Санса, который доставил из Кана знаменитый камень для реконструкции собора в Кентербери, уничтоженного пожаром в 1174 г. «Он построил хитроумные машины, чтобы загружать и разгружать корабли, а также поднимать камни и раствор». Удивление вызывал также подъемный кран, действовавший по принципу беличьего колеса, которым оборудовались в XIV в. некоторые порты. Будучи редкостью, он везде вызывал интерес и поэтому фигурирует на многочисленных картинах. Одним из первых обзавелся таким краном Брюгге, а в Люнебурге и Гданьске и сегодня еще можно увидеть его отреставрированные экземпляры. Любопытен также первый домкрат, известный по рисунку Виллара де Оннекура в первой половине XIII в.

До появления огнестрельного оружия в артиллерийском деле также продолжала действовать эллинистическая традиция, усовершенствованная римлянами. Предками средневековых метательных орудий были скорее «скорпион» или «онагр», описанные в IV в. Аммианом Марцеллином, нежели катапульта или баллиста. Одно из этих орудий, «требюше», метало снаряд поверх высоких стен, тогда как другое, «мангонно», посылало свои ядра ниже, но дальше; кроме того, его можно было лучше наводить. Но во всех случаях оставался в силе принцип пращи.

Само слово «машина» прилагалось, впрочем, на средневековом Западе (как и в поздней Римской империи, где под mechanici понимались военные инженеры) лишь к осадным орудиям, которые, в общем-то, были лишены всякой технической изобретательности. Такую «машину» описал Сугерий в своем «Жизнеописании Людовика VI Толстого», рассказывая о штурме королем замка Гурне в 1107 г.: «Чтобы разрушить замок, изготовляют, не мешкая, военные приспособления. Воздвигается высокая машина, возвышаясь своими тремя этажами над сражающимися; нависая над замком, она должна помешать лучникам и арбалетчикам первой линии передвигаться внутри замка и подниматься на стены. Вследствие этого осажденные, непрерывно, днем и ночью, стесняемые этими приспособлениями, не могли больше оставаться на стенах. Они благоразумно старались найти убежище в подземных норах и, коварно стреляя из луков, опережали смертельную угрозу со стороны тех, кто возвышался над ними на первом зубчатом ограждении осадной башни. К этой машине, которая высилась в воздухе, пристроили деревянный мост, который, достаточно протягиваясь вверх и спускаясь полого к стене, должен был обеспечить бойцам легкий проход в башню…»

Оставалось использование для ремесленных (или, если угодно, промышленных) нужд водяной мельницы. В этом, наряду с новой системой упряжи, состоял крупный технический прогресс Средневековья.

Средние века — это мир дерева. Древесина была универсальным материалом. Часто посредственного качества, ее брусы в любом случае были невелики по размеру и кое-как обработаны. Большие цельные брусы, которые служили для постройки зданий, корабельных мачт, несущих конструкций — то, что называлось le merrain, — трудно поддавались рубке и обработке; это были дорогие материалы, если не предметы роскоши. Сугерий, отыскивая в середине XII в. деревья достаточно большого диаметра и высоты для остова аббатства Сен-Дени, считал чудом, что ему удалось найти их в долине Шевреза.

Такое же чудо приписывали в начале XIV в. св. Иву. Лес был такой ценностью, а высокий ствол — вещью настолько редкой, что требовалось чудо, чтобы не погубить его небрежной обработкой.

«Святой Ив, увидев, что собор в Трегье грозит обрушиться, отправился к могущественному и славному сеньору Ростренену и изложил ему нужды церкви. Сеньор… наряду с другими вещами даровал ему всю необходимую древесину, какую можно найти в рощах и лесах. Святой послал дровосеков рубить и перевозить лучшие и желанные деревья. Так был срублен и доставлен строевой лес, потребный для сего благочестивого и святого дела… Когда приглашенный святым искусный архитектор определил размеры церкви, он приказал рубить балки, согласно правилам геометрии, в надлежащих, как ему казалось, пропорциях. Однако скоро он обнаружил, что балки оказались слишком короткими. И вот с причитаниями он рвет на себе волосы… и, красный от стыда, берет веревку, идет к святому, падает перед ним на колени и говорит ему, перемежая речь воплями, слезами и стонами: «Что мне делать? Как посмею я снова предстать перед тобой? Как смогу пережить такое бесчестие и возместить великий ущерб, что причинил церкви Трегье? Вот мое тело, моя шея, а вот и веревка. Повесь меня, потому что своей оплошностью я погубил добытые твоими хлопотами лесины, велев укоротить их на две пяди». Святой, разумеется, его ободряет и удлиняет чудесным образом бревна до нужного размера».

Лес, наряду с продуктами земли, являлся в Средние века столь драгоценным материалом, что он стал символом земных благ. «Золотая легенда» называет в числе душ, которые идут в чистилище, тех, «кто уносит с собой лесину, сено и солому, то есть тех, кто привязан к земным благам больше, чем к Богу».

Хотя найти высокие стволы было трудно, лес, тем не менее, оставался на средневековом Западе самым обычным продуктом. В «Романе о Лисе» говорится о том, что Лис и его товарищи, постоянно рыская в поисках материальных благ, имеют в избытке один-единственный ресурс — лес. «Они развели большой огонь, потому что в дровах не было недостатка». Очень рано лес на средневековом Западе стал одним из главных предметов экспорта. В нем нуждался мусульманский мир, где деревья (кроме лесов Ливана и Магриба) были, как известно, редкостью. Лес был самым великим «путешественником» западного Средневековья; его перевозили на кораблях и сплавляли всюду, где были водные пути.

Другим предметом экспорта на Восток с каролингской эпохи было железо — вернее, франкские мечи, упоминаниями о которых изобилуют мусульманские источники раннего Средневековья. Но в данном случае речь шла о предмете роскоши* изделии умелых варварских кузнецов, использовавших в технике металлообработки опыт, пришедший дорогой степей из Центральной Азии, этого мира металлов. Само же железо в противоположность дереву было на средневековом Западе редкостью.

Не следует удивляться, что в VIII в. оно было еще настолько редко, что сен-галленский монах-летописец рассказывает о том, как лангобардский король Дезидерий, увидев в 773 г. со стен Павии ощетинившуюся железом армию Карла Великого, вскричал в изумлении и страхе: «О, железо! Увы, железо!» Но даже и в XIII в. францисканец Варфоломей Английский говорит в своей энциклопедии «De proprietatibus rebus» о железе как о драгоценном предмете: «Со многих точек зрения железо более полезно для человека, нежели золото, хотя скаредные души алкают золота больше, чем железа. Без железа народ не смог бы ни защищаться от своих недругов, ни поддерживать господство общего права; благодаря железу обеспечивается защита невинных и карается наглость злых. Точно так же и всякий ручной труд требует применения железа, без которого нельзя ни обработать землю, ни построить дом».

Ничто не доказывает ценность железа в Средние века лучше, чем то внимание, которое уделял ему св. Бенедикт, наставник в средневековой материальной и духовной жизни. В своем «Уставе» он отвел целую главу, двадцать седьмую, надлежащей заботе монахов о ferramenta — железных орудиях, которыми владел монастырь. Аббат должен был доверять их лишь тем монахам, «образ жизни и руки которых обеспечат им сохранность». Порча или потеря этих инструментов являлись серьезным нарушением устава и требовали сурового наказания. Среди чудес св. Бенедикта, которые поражали душу средневекового человека с тех пор, как Григорий Великий заповедовал их в качестве фундаментального наставления, есть одно, о котором сообщает Яков Ворагинский. Оно бросает яркий свет на ценность железа в Средние века. Иногда это чудо приписывали Соломону, в чем нет ничего удивительного, ибо тот слыл в Средние века великим знатоком технических и научных секретов; в Ветхом Завете это чудо уже сотворил Елисей (4 Цар. 6: 5–7). Прочитаем рассказ «Золотой легенды»:

«Однажды, когда некий человек скашивал с Божьей помощью колючки близ монастыря, с его косы соскочило лезвие и упало в глубокое озеро, и человек этот сильно сокрушался. Но св. Бенедикт сунул черенок косы в озеро, и лезвие тотчас же всплыло и само наделось на рукоять».

В хронике первых нормандских герцогов, написанной в середине IX в., Дудон Сен-Кантенский говорит, что эти князья дорожили плугами с железным лемехом и установили примерные наказания за кражу этих орудий. В своем фаблио «Виллан из Фарбю» аррасский поэт Жан Бодель в конце XII в. рассказывает о том, как один кузнец положил у двери кусок раскаленного железа в качестве приманки для дураков. Проходивший мимо крестьянин велел своему сыну схватить его, потому что такой кусок — удачная находка. При слабом производстве железа в Средние века большая его часть предназначалась для вооружения.

То, что оставалось для сошников, серпов, кос, лопат и других орудий, составляло лишь небольшую часть дефицитной продукции — хотя начиная с IX в. она постепенно росла. Но в целом для Средних веков остаются справедливыми указания каролингских описей, которые, перечислив поименно несколько железных орудий, обо всех остальных упоминают оптом под рубрикой «Ustensilia lignea ad ministrandum sufficienter» («Деревянные орудия в количестве, достаточном для производства работ»).

Следует отметить также, что большая часть железных орудий служила для обработки дерева: скребки, топоры, буравы, садовые ножи. Не нужно забывать, наконец, что среди железных орудий преобладали инструменты небольших размеров и малой эффективности. Главным же орудием не только столяра или плотника, но даже средневекового дровосека было тесло — очень старый, простой инструмент типа кирки, орудие великих средневековых расчисток, которые были нацелены скорее на молодые поросли и кустарники, чем на строевой лес, перед которым средневековый инвентарь оставался чаще всего бессильным.

Итак, нет ничего удивительного в том, что железо, как мы видели, пользовалось таким вниманием, что его наделяли чудодейственными свойствами. Ничего удивительного и в том, что кузнец в раннее Средневековье представлялся существом необыкновенным, близким к колдуну. Таким ореолом он, несомненно, был обязан прежде всего своей деятельности как оружейника, умению ковать мечи. Традиция, которая делала из оружейника, наряду с золотых дел мастером, сакральное существо, была унаследована средневековым Западом от варварского, скандинавского и германского общества. Саги прославляют этих могущественных кузнецов: Альберика, Мима, самого Зигфрида, выковавшего бесподобный меч Нотхунг, и Велюнда, которого «Сага о Тидреке» показывает нам в работе: «Король сказал: «Добрый меч» — и хотел взять его себе. Велюнд же отвечал: «Он еще недостаточно хорош, нужно, чтобы он стал еще лучше, и я не успокоюсь, пока не добьюсь этого». Велюнд вернулся в свою кузницу, взял напильник, сточил меч в мелкую стружку и смешал ее с мукой. Потом он накормил этой смесью прирученных птиц, которых три дня держал без пищи. Он расплавил птичий помет в горне, получил железо, очистил его от окалины и снова выковал меч размером меньше первого. Меч этот хорошо прилегал к руке; первые же изготовленные Велюндом мечи были больше обычных. Король, разыскав Велюнда, похвалил меч и заверил, что это самый острый и лучший из всех мечей, какие он когда-либо видел. Они спустились к реке. Велюнд взял клок шерсти толщиной в три пяди и такой же длины и бросил его в воду. Он спокойно погрузил в реку меч, и лезвие рассекло шерсть так же легко, как оно рассекало само течение…»

Следует ли искать символику в эволюции образа св. Иосифа, в котором в раннее Средневековье склонны были видеть faber ferrarius, кузнеца, и который затем, в эпоху «деревянного» Средневековья, стал воплощением человеческого существа — плотником? Или же здесь нужно снова поразмыслить о возможном воздействии на техническую эволюцию некоей ментальности, связанной с религиозным символизмом? В иудаистской традиции дерево — это добро, железо — зло; дерево — животворящее слово, железо — грешная плоть. Железо нельзя употреблять само по себе, его следует соединять с деревом, которое отнимает у него вредоносность и заставляет служить добру. Плуг, таким образом, — это символ Христа-пахаря. Средневековые орудия труда изготовлялись главным образом из дерева и были, следовательно, малопроизводительными и непрочными.

Впрочем, истинным соперником дерева в Средние века было не железо: его употребляли обычно в небольших количествах и лишь во вспомогательных целях (для изготовления режущих инструментов, гвоздей, подков, болтов и оттяжек, которыми укрепляли стены).

Соперником дерева был камень. Эта пара составляла основу средневековой техники. Архитекторов называли равным образом carpentarii et lapidarii (плотниками и каменщиками), строительные рабочие часто именовались operarii lignorum et lapidum (рабочие по дереву и камню).

Долгое время камень по отношению к дереву был роскошью, благородным материалом. Начавшийся с XI в. мощный подъем строительства — важнейший феномен экономического развития в Средние века — состоял очень часто в замене деревянной постройки каменной; перестраивались церкви, мосты, дома. Владение каменным домом — признак богатства и власти. Бог и Церковь, а также сеньоры в своих замках были первыми обладателями каменных жилищ. Но вскоре это стало также признаком возвышения наиболее богатых горожан, и городские хроники старательно упоминали об этом. Не один средневековый хронист повторял слова Светония о том, как гордился Август тем, что он принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным. Прилагая эти слова к великим строителям, аббатам XI и XII вв., хронисты заменяли кирпич и мрамор на дерево и камень. Принять деревянную церковь и оставить ее каменной — успех, честь и подвиг в Средние века.

Известно, что одно из крупных достижений в Средние века заключалось в том, что удалось вновь овладеть техникой возведения каменных сводов и изобрести их новые системы. Но относительно руин некоторых крупных сооружений XI в. по-прежнему возникает проблема: перешли ли уже тогда от деревянного покрытия к каменному своду? Так, аббатство Жюмьеж все еще остается с этой точки зрения загадкой для историков техники и искусства. Даже каменные здания со сводами сохраняли многие деревянные элементы, прежде всего стропила. Поэтому они были уязвимы для огня. Пожар, который в 1174 г. уничтожил собор в Кентербери, возник на деревянном чердаке. Монах Жерве рассказывает, как огонь, тлевший под крышей, внезапно вырвался наружу: «Vae, vae, ecclesia ardet!» («Увы, увы, церковь горит!»), как плавились свинцовые плиты на крыше, обрушивались на хоры сгоревшие балки и огонь охватил скамьи. «Пламя, питаемое всей этой массой дерева, поднимается на пятнадцать локтей, пожирая стены и особенно колонны церкви». Ученые составили длинный перечень средневековых церквей, сгоревших из-за деревянных стропил. Жюль Кишера отметил в одной только Северной Франции кафедральные соборы Байе, Манса, Шартра, Камбре, монастырские церкви в аббатствах Мон-Сен-Мишель, Сен-Мартен в Туре, Сен-Вааст в Аррасе, Сен-Рикье в Корби и т. д.

Время, которое идеализирует все, идеализирует и материальное прошлое, оставляя от него лишь долговечное и уничтожая преходящее, то есть почти все.

Средние века для нас — блистательная коллекция камней: соборов и замков. Но камни эти представляют только ничтожную часть того, что было. Лишь несколько костей осталось от деревянного тела и от еще более смиренных и обреченных на гибель материалов: соломы, глины, самана. Ничто не иллюстрирует лучше фундаментальную веру Средних веков в разделение души и тела и загробную жизнь одной лишь души. Тело Средневековья рассыпалось в прах, но оно оставило нам свою душу, воплощенную в прочном камне. Но эта иллюзия времени не должна нас обманывать.

Самый важный аспект слабого технического оснащения обнаруживается в сельском хозяйстве. В самом деле, земля и аграрная экономика являются основой и сущностью материальной жизни в Средние века и всего того, что она обуславливала: ботатства, социального и политического господства. А средневековая земля скупа, потому что люди были еще неспособны много извлекать из нее.

Прежде всего потому, что имели дело с рудиментарным инвентарем. Земля плохо обрабатывалась. Вспашки были недостаточно глубоки. Долгое время в разных местах продолжали пользоваться ралом античного типа, приспособленным к поверхностным почвам и неровной местности средиземноморского региона. Его сошник симметричной формы, иногда окованный железом, но часто сделанный просто из затвердевшего в результате обжига дерева, больше царапал землю, чем рассекал ее. Плуг с асимметричным сошником, отвалом и подвижным передком, снабженный колесами и влекомый более мощной упряжкой, который медленно распространялся в течение Средних веков, являл собой весьма значительное достижение.

Тем не менее тяжелые глинистые почвы, плодородие которых зависело от качества обработки, оказывали средневековым орудиям труда упорное сопротивление. Интенсификация пахоты в Средние века — результат не столько усовершенствования инвентаря, сколько повторения операции. Распространялась практика трехкратной пахоты, а на переломе от XIII к XIV в. — четырехкратной. Но оставались ведь необходимые вспомогательные работы. Часто после первой пахоты комья разрыхляли руками. Прополку делали не везде, употребляя для удаления чертополоха и других сорняков простейшие орудия: вилы и насаженный на палку серп. Борона, одно из первых изображений которой появилось на вышивке конца XI в., известной как «ковер Байе», получила распространение в XII и XIII вв. Время от времени приходилось также глубоко вскапывать поле лопатой. В итоге земля — плохо вскопанная, плохо вспаханная, плохо аэробированная — не могла быстро восстанавливать свое плодородие.

Это жалкое состояние инвентаря можно было бы в какойто мере компенсировать унавоживанием почвы. Однако слабость средневековой агрикультуры была в этой области еще более очевидной.

Искусственных химических удобрений, разумеется, не существовало. Оставались естественные удобрения. Они были крайне недостаточны. Главной причиной тому была нехватка скота, вызванная отчасти второстепенными причинами (например, эпизоотиями), но прежде всего тем, что луга отходили на второй план по отношению к пашне, земледелию, потребности в растительной пище, тогда как источником мяса частично служила дичь. Впрочем, и среди домашних животных наиболее охотно разводили тех, которые паслись в лесу — свиней и коз — и навоз от которых большей частью пропадал. Навоз от других животных тщательно собирали — в той мере, в какой это позволяло делать блуждание стад, которые паслись обычно на открытом воздухе и редко запирались в стойла. Бережно использовался помет голубей. Сеньор подчас облагал держателя тяжелым побором в виде «горшка навоза». Привилегированные агенты сеньоров получали, напротив, в качестве жалованья «навоз от одной коровы и ее теленка»; таковы были пребендарии, управлявшие некоторыми поместьями, например в Мюнвайере в Германии XII в.

Значительным подспорьем служили удобрения растительного происхождения: мергель, истлевшие травы и листва, жнивье, оставшееся после пастьбы по нему животных. По многочисленным миниатюрам и скульптурным изображениям видно, что злаки срезали серпом почти у самого колоса — во всяком случае, в верхней части стебля — таким образом, чтобы оставлять как можно большее количество соломы сперва на корм скоту, а потом для удобрения. Наконец, удобрения приберегали для прихотливых и прибыльных культур: виноградников и садов.

На средневековом Западе бросался в глаза контраст между огороженными маленькими парцеллами, отведенными под сады, которые обрабатывались самыми изощренными методами, и большими пространствами земли, отданной на произвол рудиментарной технике.

Результат этой убогости инвентаря и нехватки удобрений заключался прежде всего в том, что земледелие носило не интенсивный, но в значительной мере экстенсивный характер. Даже в тот период, XI–XIII вв., когда демографический рост повлек за собой увеличение площади обрабатываемой земли посредством расчисток, средневековая агрикультура была особенно «странствующей», то есть переложной. К примеру, в 1116 г. жители одной деревни в Иль-де-Франсе получили разрешение расчистить некоторые части королевского леса, но при условии, что «они их будут обрабатывать и собирать урожай только в продолжение двух жатв, а потом отправятся в другие части леса». На бедных почвах было широко распространено подсечно-огневое земледелие, что подразумевает некий аграрный номадизм. Сами расчистки зачастую приводили к появлению временных распашек — заимок, которыми изобилует средневековая топонимика и которые так часто встречаются в литературе, когда речь идет о деревне: «Ренар пошел на заимку…»

Плохо обработанная и мало обогащенная земля быстро истощалась. Поэтому ей нужно было давать частый отдых для восстановления плодородия — отсюда широко распространенная практика пара. Несомненный прогресс между IX и XIV вв. состоял в замене тут и там двухпольного севооборота трехпольным, который приводил к тому, что земля оставалась бесплодной только один год из трех вместо двух, или, точнее, позволял использовать две трети обрабатываемой поверхности вместо одной трети. Но трехполье распространялось, по-видимому, более медленно и не столь повсеместно, как это утверждалось прежде. В средиземноморском климате на бедных почвах долго держалось двухполье. Автор английского агрономического трактата «Флета» благоразумно советовал своим читателям предпочитать один хороший урожай в два года двум посредственным в три. В таком районе, как Линкошир, нет ни одного достоверного примера применения трехпольного севооборота до XIV в.

В Форэ в конце XIII в. были земли, которые давали урожай лишь три раза за тридцать лет.

Добавим к этому и другие факторы, которые влияли на слабую производительность земли. Такова, например, тенденция средневековых хозяйств к автаркии, что было одновременным следствием экономических реалий и менталитета. Прибегать к помощи извне, не производить всего нужного — не только проявление бессилия, но и бесчестие. Для монастырских владений стремление избежать любого контакта с внешним миром прямо вытекало из духовного идеала уединения; экономическая изоляция была условием духовной чистоты. Это рекомендовал даже умеренный устав св. Бенедикта. Его глава LXVI гласит: «Монастырь должен, насколько это возможно, быть организованным таким образом, чтобы производить все необходимое, иметь воду, мельницу, сад и разные ремесла, дабы монахи не были вынуждены выходить за его стены, что пагубно для их душ».

Когда цистерцианцы обзавелись мельницами, св. Бернар угрожал их разрушить, потому что они представляют собой центры сношений, контактов, сборищ и, хуже того, проституции. Но эти моральные предубеждения имели под собой материальную базу. В мире, где средства транспорта были дороги и ненадежны, а денежное хозяйство, отношения обмена развиты слабо, производить самому все то, в чем есть нужда, значило следовать здравому экономическому расчету. Вследствие этого в средневековом сельском хозяйстве господствовала поликультура, а это означает, что земледелец был вынужден приспосабливаться к любым, даже самым жестоким географическим, почвенным и климатическим условиям. Виноград, например, культивировали в самом неблагоприятном климате, далеко на север от его нынешних границ. Его можно было встретить в Англии: крупным центром виноделия был парижский район, а Лан мог быть назван в Средние века «столицей вина». В обработку вводили плохие земли и даже непригодную почву заставляли производить тот или иной продукт.

Результат всего этого — низкая продуктивность сельского хозяйства. В каролингскую эпоху в королевском поместье Аннап (Франция, департамент Нор) урожай, по всей видимости, был близким к 1:2–2,7, а подчас едва превышал сам-один, то есть всего-навсего возмещал семена. Заметный прогресс произошел между XI и XIV вв., но урожайность оставалась низкой. Согласно английским агрономам XIII в., нормальным урожаем для ячменя следовало считать 1:8, для ржи — 1:7, для бобовых — 1:6, для пшеницы — 1:5, для овса — 1:4. Действительность, кажется, была не столь блестящей. На хороших землях Винчестерского епископства урожайность составляла 3,8 для пшеницы и ячменя и 2,4 для овса. Для пшеницы правилом было, по-видимому, соотношение три или четыре к одному.

Непостоянство урожаев зависело в значительной степени от территории. В гористой местности их уровень мало отличался от каролингской эпохи (сам-два), в Провансе он возрастал до сам-три или сам-четыре; в некоторых илистых долинах, в Артуа например, он мог превышать сам-десять и доходить до восемнадцати, то есть приближаться к современному урожаю на землях среднего качества. Еще более важно, что эти колебания могли быть значительными в разные годы. В Рокетуаре, в Артуа, пшеница давала урожай 1:7,5 в 1319 г. и 1:11,6 в 1321 г. Наконец, в одном и том же хозяйстве во многом разнилась урожайность отдельных культур. В маноре аббатства Рамсей урожайность ячменя колебалась между шестью и одиннадцатью, тогда как овес едва возвращал семена.

В области источников энергии явный прогресс сказывался по мере распространения мельниц (прежде всего водяной) и различных приложений гидроэнергии: в сукновальном деле, для обработки конопли, дубления кож, в пивоварении, для заточки инструментов. Следует, однако, быть осторожным, когда речь заходит о хронологии появления и распространения этих механизмов. Этот процесс проходил отнюдь не синхронно. Например, что касается сукновальной мельницы, то в XIII в. во Франции здесь был заметен регресс; Англия переживала подлинный расцвет лишь с конца XIII в., в этом видят признак самой настоящей «промышленной революции»; в Италии такая мельница распространилась не сразу и не повсюду. Флоренция в XIII–XIV вв. отправляла свои сукна на мельницы в Прато; первое упоминание о сукновольной мельнице в Германии датируется только 1223 г. (в Шпайере), и, кажется, это был для XIII в. исключительный случай. Железоделательные мельницы — самые важные для промышленного развития — появились лишь в конце нашего периода. До XIII в. такая мельница являлась редкостью; обнаружение ее в 1104 г. в Каталонии нельзя считать бесспорным, хотя подъем кузнечного дела в этой провинции во второй половине XII в. и был, возможно, связан с распространением этих мельниц. Первое надежное упоминание о них датируется 1197 г. для одного монастыря в Швеции. Бумажные мельницы, существовавшие с 1238 г. в Ятове (Испания), не получили распространения в Италии до конца XIII в. (Фабриано, 1268 г.); свидетельство о первой французской бумажной мельнице появилось в 1338 г. (Труа), немецкой — в 1390 г. (Нюрнберг). Гидравлическая пила была еще диковиной, когда около 1240 г. Виллар де Оннекур зарисовал ее в своем альбоме. Водяная мельница попрежнему применялась главным образом для помола зерна. Согласно «Книге Страшного суда» (1086), в Англии в конце XI в. насчитывалось 5624 мельницы.

Несмотря на прогресс в XII и XIII вв. в использовании энергии воды и ветра, основным источником энергии в средневековой Европе все еще служила мускульная сила человека и животных. Здесь также появились важные достижения. Наиболее впечатляющим и самым богатым по последствиям было, безусловно, то из них, которое вслед за Р. Лефевром де Ноеттом и А.-Ж. Орикуром получило название «новая запряжка». Речь идет о совокупности технических усовершенствований, которые позволили к началу второго тясячелетия лучше использовать тягловую силу животных и увеличить производительность их труда. Эти нововведения дали прежде всего возможность применять для перевозок, пахоты и других сельскохозяйственных работ более быструю, чем вол, лошадь.

Античная запряжка, при которой тяга приходилась на горло, сжимала грудь животного, затрудняла его дыхание и быстро утомляла. Принцип новой запряжки заключался в том, что посредством хомута тягловая сила перекладывалась на плечи, хомут сочетался с подковами, которые облегчали движение животного и защищали его ноги, а упряжка цугом позволяла перевозить тяжелые грузы, что имело основное значение для строительства больших религиозных и гражданских зданий.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава XIII «Вся наша жизнь проходит в игрушках или гаданьи »{1}

Глава XIII «Вся наша жизнь проходит в игрушках или гаданьи»{1} «Вот скоро у нас и новый год, а ты, барышня, еще не погадала», — сказала ей однажды затейщица няня…Глафира не привыкла противоречить няне: оделась, пошла с нею за вороты. Шагах в десяти попадается им мужчина. «Как

Глава 6 ЭКОНОМИКА, МАТЕРИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Глава 6 ЭКОНОМИКА, МАТЕРИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА Вернемся к экономике. Оптимизм и гуманизм эпохи Просвещения отчасти вызваны нарастающим ощущением перемен, происходящих в окружающем мире. Однако перемены эти имеют прежде всего экономическую

Глава XIII О пожарах

Глава XIII О пожарах § 1. Если виновный в поджоге известен, то он платит потерпевшему стоимость сгоревшего, восстановленную потерпевшим под присягою. Если же виновный в поджоге неизвестен, то потерпевший имеет право заподозрить до разбора кого угодно, и подозреваемый

Глава XIII О поджогах

Глава XIII О поджогах § 1. Подозреваемого в поджоге какого-нибудь имущества в мульке должны очистить 12 человек.§ 2. Если подозреваемый в поджоге человек честного поведения, а подозревающий порочный, то 3 человека по выбору суда должны подтвердить под присягой, что пожар

Глава XIII Оворовствах

Глава XIII Оворовствах § 1. Подозреваемого в воровстве лошади должны очистить 12 человек, быка – 6 человек, коровы – 4 человека, барана – 3 человека по назначению потерпевшего; если хоть один из них не присягнет, то подозреваемый признается виновным и уплачивает хозяину

ГЛАВА XIII НАРЦИСС

ГЛАВА XIII НАРЦИСС Не понимаю, отчего современные люди решили, что Нарцисс влюбился в самого себя и был за это наказан. Они не могли взять эту легенду у греков. Так же как не могли найти ее и у римлян. Такая интерпретация мифа подразумевает осознание самого себя, враждебность

Глава XIII Свадьбы

Глава XIII Свадьбы Свадьбы в Лицзяне — независимо от того, совершались ли они по любви, — всегда были веселыми и колоритными. Однако какими бы роскошными ни выглядели городские свадьбы, они не могли сравниться даже с беднейшими свадьбами в деревнях. У деревенских жителей