Световые мумии фотографии

Световые мумии фотографии

Эхо реальности, закрепленное на светочувствительной эмульсии, создает особые визуальные ряды, значение которых еще, видимо, не осознано в полном объеме; это не параллельная или конкурирующая в отношении живописи система образов, а нечто совершенно иное. Близкое свойствам нашей памяти...

Сравнение с живописью, скорее, связано с историей происхождения фотографии, точнее, с тем, как она делается технически, а потому восходит к изобретению систем камеры-обскуры. Но химические процессы, происходящие на светочувствительной эмульсии, были открыты позже, а еще позже было осознано, что дело не в технике (точнее, не только в ней), а в том, что она дала. А получилось, как видно при взгляде на любой снимок, помножение семантик — и той, которую дает человеческий глаз сам по себе, и другой, которую предполагает линза фотоаппарата. Их соединение в момент выбора объекта съемки не является механическим. Уже Вальтер Беньямин в 1931 году в своей «Краткой истории фотографии» писал, что подобная «точная техника обладает способностью наделять свои создания магическими свойствами: в зафиксированном мгновении есть свойства того, что его можно будет увидеть в будущем».

Собственно, глаз человеческий — «глаз разумный» (выражение П. Грегори), который уже в самом акте восприятия реальности ее семантизирует, исходя не только из физиологичеких и психологических особенностей индивида, что обусловлено фундаментом каждого живого существа, но и из определенного надличностного опыта, из некой «идеи зрения». Она-то и дает любому живому существу ориентиры для самого способа жить в пространстве: жить, чтобы видеть, видеть, чтобы жить и запоминать, запоминать, чтобы жить.

Такой «первой» семантикой, весьма «естественной», но при этом и не совсем объяснимой, определяется в какой-то степени и «вторая», уже более условная, по-иному организованная. Условная и поэтому скорее доступная для объяснения, анализа. По-иному организованная и поэтому пригодная для всевозможных конструкций, спекулирующих «идеей зрения», создающих их некие модели. Она часто выражается в специализированных визуальных формах. Чаще всего в живописных...

Хотя и не обязательно исключительно только в них. Просто там виднее и «нагляднее» и как-то проще.

В XIX столетии параллельно живописи стала возникать новая художественная деятельность, чрезвычайно активная; так, многим показалось, что традиционное искусство должно было несколько потесниться, чтобы дать возможность развиваться фотографии; некоторое время они конкурировали, в чем-то взаимодействовали (скорее различные, чем схожие). Их сходства желали потребители, а сами по себе они были самостоятельны. Но как бы там ни было, они аккумулировали определенный визуальный опыт, создавая целые миры. Понятно, что и то и то, то есть живописные и фотографические миры, — уже явления «второй» семантики, о которой и идет речь: значения сконструированных систем. Ее преднамеренность хорошо видна. Чего только стоит, к примеру, «зрительная пирамида» Альберти или создание камеры-обскуры, миниатюризирующих и регулирующих отражение реального вида на темной стороне ящика! Не менее показательны фотоаппараты, сравнимые разве что с храмами, в которых мгновение превращается в вечность. «Кодак» на рубеже XIX—XX веков совершил революцию, дав каждому, кто возжелал, возможность обфотографировать мир вокруг него.

Важно также и другое.

Ниагары фотообразов нахлынули на нас сразу, и мы теперь действительно живем в мире обфотографированном и, более того, сами активно участвуем в его создании: фотографируем и позируем, а ныне посылаем свои снимки по электронным цепям. Выставки «художественной» фотографии просто-напросто напоминают о том, что у кого-то это лучше получается, не более того. Фотография проверяет всех (ведь ею и занимаются все, в чем ее подлинная демократичность), есть ли тут хоть толика таланта. И позже ее вовсе не обязательно эксплуатировать, превращаясь в профессионала. Путь открыт...

Всяк создает теперь свой «музей» фотообразов. Он временами пересматривает свои сокровища, какие-то работы выделяет особо, демонстрирует их другим. Среди сотен, а то и тысяч работ есть подлинные шедевры.

И плюс к этому.

Каждая фотография с момента своего создания приобретает историческую ценность. Искусство фотографии самое автобиографическое из всех существующих. Фотография создана в определенное время и в определенном месте. Закон «единства времени, места и обстоятельств» тут соблюдается всегда. По фотографиям легко понять, легко исчислить, где находился мастер, ее создавший, когда он ее исполнил (на это до сих пор мало обращается внимания, но фотография документирует не вид перед собой, а то, что перед ним стоял кто-то с аппаратом).

Человек с фотоаппаратом в руках документирует себя, а также и то, что становится объектом его съемки: пейзажи, модели, различные природные и механические процессы. Его действия становятся частью его автобиографии, а все, что он запечатлел, — «историческим документом», фантастически богатым информацией. Тут нет и не может быть неглавных деталей, и все они — «говорящие». В каждую «деталь» можно вживаться, познавая ее содержание примерно так же, как ученые проникают в глубь материи, исследуя атом за атомом их структуру. Уже взяв в руку увеличительное стекло, можно открыть удивительный мир. Увеличивая фрагмент за фрагментом, считывая слой за слоем, погружаешься в новую реальность. Когда увеличиваешь фрагменты живописи, приходишь к абстракции, к пятну и линии, здесь же — к значащей форме, за которой скрыта новая форма. Современная компьютерная технология позволяет в атомах изображения видеть след реальности.

* * *

Фотография рождалась в атмосфере победы над мраком романтизма, выпархивая из нее на свет из ночных прогулок по кладбищам, из сумрака кафедральных соборов, из темных интерьеров. Она потянулась к пленэру, к мощным источникам искусственного света, к стеклянной архитектуре. Позитивизм, не удовлетворенный «духовным зрением» романтиков, видящих лучше в темноте, чем на свету, решил познакомить людей с наличным бытием материи как таковой, с разнообразием ее образов. Он обращал внимание на поверхности вещей, ландшафтов и особо — на позы людей, с их костюмами (или без них) и их неповторимой мимикой. Позитивизм, увлеченный техникой, наукой и пафосом открытий, способствовал становлению нового искусства — искусства запечатлевать мир посредством линз и чувствительных к воздействию солнечного луча материалов. Для мастера, который занят этим, важен выбор объекта (мотива), постановки «позирующей натуры». Ею является все, что перед объективом. Также он организовывает характер освещения, а затем всю «технологию» обработки светочувствительных поверхностей и закрепления на них изображения. Возникает нужный для всех фотообраз. Так что мастер работает в соавторстве с реальностью, ее фиксируя и интерпретируя.

Наивный XIX век, который порой слишком верил в адекватность реальности и воспроизведения, оригинала и копии, и считал, что фотография ведет к «натурализму», с трудом замечал ее способность к преображению этой действительности. Более того, фотография и не могла являться копией уже в силу своего иного материального воплощения. Она где-то в середине между понятиями «след» и «фантом». «След», который не является чем-то значимым сам по себе, а только напоминает о чем-то. Причем по сравнению с возникновением следов материального мира, а именно отпечатка ступни на песке, кратера от падения метеорита на поверхности Луны; физические и химические процессы тут дозированы и миллиграммами, и миллиметрами. В истории фотографии сам создаваемый образ все время «облегчался» и поэтому как бы дематериализовался, — превращаясь в свою сущность — в фантом. Посеребренные пластины дагерротипов могли казаться слитками света в пространстве; теперь же тончайшая пленка с эмульсией парит в воздухе как паутинка, и если она и будет прикреплена к чему-то массивному, то не потеряет своей фантомной сущности. Но такой, какой возвращает нас к истокам впечатлений от действительности: к переживанию пространства, в котором действуют вещи и лица. То есть к переходу от «второй» семантики к «первой».

Чудо фотографии состоит в эффекте «разыконологичивания», расколдования мира. Фотография ставит автора и зрителя в трудную ситуацию: увидеть значимость мира вне мифологических и символических ассоциаций. Тем самым фотография очищает культурный опыт человечества. И этот ее опыт — наиважнейший, значение его возрастает.

XIX век пытался «окультуривать» фотографию, делал постановочные композиции с переодеваниями, давал в руки полуобнаженным моделям сосуды и цветы, чтобы они представляли грации или Помону с Флорой. В этих произведениях всегда «натура» побеждала аллегорию и грязные ступни ног «богинь», убогость псевдопышных декораций давали свой эффект, сугубо девятнадцативековский по сути своей: несовместимость идеала и действительности. Нефокусные съемки прерафаэлитов и близких к ним мастеров (Л. Кэрролл. «Алиса как нищенка», 1859), сфумато пиктуралистов эпохи символизма не могли скрыть внешним приемом привносимую «литературность». Вместе с ней они исчезли.

В. Ясвоин. Портрет В.Н. Стаппельфельдт. 1905

В. Ясвоин. Портрет В.Н. Стаппельфельдт. 1905

Фотография всегда против культуры, тем более ей навязываемой ради ложных (для нее) идеалов. Заметим, что она не нуждается в комментариях, даже в названиях (мастера, работающие для выставок и журналов, часто дают их, но они на самом деле совершенно излишни; они скорее выдают общую благоглупость, чем передают сущность). Ее язык молчалив и многозначителен сам по себе, она творит в тишине. Любить фотографию — значит обращаться совершенно к другой чувственно-понятийной стороне сознания, иной, чем требует живопись, литература и т. п. Фотография действует сразу, магически. Она — «надписьменный язык», а точнее — «подписьменный» или даже «внеписьменный».

Человек с фотоаппаратом, осознанно или нет, учится искусству дистанций, искусству режиссера, искусству ловить мгновения, чтобы потом иметь возможность ими любоваться всю жизнь. Собственно, аппарат с его промерами дистанций и «идеей света» дает основу для современной натурфилософии, начинающейся с того же момента, с того же истока, что и старая. С осознания пространства и телесности. Но к этой старой натурфилософии прибавилась и новая, убеждающая, что «истина» не в глубине материи, как учили древние. Что важно учение о поверхностях, складках, царапинах, следах и т. п. Ибо только поверхности, а не глубина, имеют «память», хранят следы действий. Фотография «обучала» современных постструктуралистов и неомифологов, почему некоторые из них с удовольствием о ней и заговорили (С. Зонтаг, Р. Барт, Ж. Бодрияр).

Тем более что если «человек рисующий» встречается повсеместно в детском своем возрасте, ибо всяк рисует на стене, земле, в школьной тетрадке, то «человек фотографирующий» — человек взрослеющий и взрослый. Правда, насколько одинаковы детские рисунки всех стран и времен (средневековых школяров, Ван Гога), настолько же одинаковы и первые опыты в фотографии. Это всегда «начало». Рисование и фотографирование в чем-то похожи. И в рисовании, и в фотографировании можно тренироваться сколько угодно, делать для этого что угодно, однако их основа, в сущности, — «детская». Это непредвзятый взгляд на мир, который превращен в фантом.

Фантомизировать...

Возможно, впервые эту особенность фотографии почувствовал Марсель Пруст. Вот его строчки, которые важны: «...мы видели так называемые «изумительные» фотографии пейзажей и городов. Если мы попытаемся понять, какой смысл вкладывают любители в это определение, то нам станет ясно, что оно применяется к необычному обличью, непохожему на те, какие мы привыкли видеть, необыкновенному, но в то же время подлинному и оттого вдвойне захватывающему, захватывающему потому, что оно поражает нас, выводит из круга представлений и одновременно, что-то напомнив нам, заставляет нас уйти в себя». Собственно, писатель намного опередил Ролана Барта с его эссе «Camera lucida». Дело в том, что когда писатель создавал свои романы «Под сенью девушек в цвету» (1913—1922), именно фотография в самой своей интригующей технике «запечатления» несла новую эстетику, покоряя всех. Для самого Пруста фотография значила крайне много, так как историю искусств он изучил по репродукциям и любил разглядывать фотопортреты своих родных, уединившись из-за болезни в кабинете-спальне. Но можно сказать и другое: что он весь мир, который описывал, представлял как серию фотообразов, колеблющихся на грани реального и нереального. А так как в его время цветная фотография еще не существовала (были только первые опыты), то он упоминал краски отдельных и всем хорошо известных живописцев, будь то Тициан, Ватто, Веласкес, Рембрандт, Ренуар или Моне, чтобы таким образом колоризировать представляемые образы. Не менее существенно, что Пруст ухватил идею серийности образов. Они у него таким способом формируются в потоке бергсонианского duree.

Дело заключается в том, что нет уникальных фотографий (мы искусственно выделяем их), они всегда серийны, уникальное обесценивается. Затвор аппарата щелкает беспрерывно (поэтому его сделали бесшумным). Лишь воля определенного человека выделяет одно или другое изображение, созданное при помощи солнечного луча. Такое изображение получает «иное» значение, чем серия. Если воспользоваться для примера историей живописи, то это случай с серией «Руанский собор» Клода Моне, которая один раз весной 1895 года в галерее П. Дюран-Рюэля просуществовала как единый ансамбль, а потом невольно распалась на составляющие ее элементы-картины. Все помнят о серии, но смотрят на отдельные части ее. Пруст же был в числе тех почитателей «соборов», которые умели представлять себе все в целом, длящемся... Серийность образов здесь чаще видна творцу, но не потребителю. Ведь мастер всю жизнь проводит с аппаратом и примерно представляет, сколько раз он видел мир через набор линз или рамочку видоискателя.

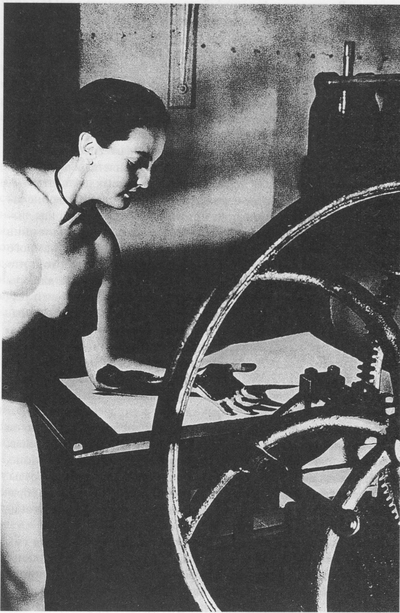

М. Рей. Натурщица у печатного станка. 1924

М. Рей. Натурщица у печатного станка. 1924

Мастер занимается сперва реальностью, а потом фиксацией ее и демонстрацией результата себе и зрителю. Он работает с внешностью реальности, не трогая самое реальность. Он приучает к пониманию ценности поверхности, которая, как оказалось, еще не была изучена (думали обычно о постижении «глубины»). Так, важны стали складочки, царапины, следы, детали и т. п. (согласно Р. Барту, «punctum»). Создана иллюзия приближения, а вместе с тем и обладания (В. Беньямин и С. Зонтаг).

При этом мастер не часто себя использует как модель. Рембрандтовская страсть к помножению своих ликов словно и не коснулась его, как будто для него акт любования собой имеет что-то предосудительное. Возможно, некоторая табуированность заключена в том, что ему или надо использовать таймер, чтобы успеть занять предназначенное место перед объективом, или смотреться в зеркало, чтобы отразиться в нем. В первом случае спусковой механизм, поставленный на определенное время, дает возможность почувствовать себя в двух качествах: автора и модели. Для этого вида искусства такое является недопустимым. Это не живопись. Здесь нет того, что возможно в картине в качестве физической данности: вот моя работа, мой почерк исполнения и «Я» на ней, возникающий из самой авторской манеры. Фотография не подразумевает подобной слитности. Демонстрируемый мануализм творения отсутствует (если только мастер не желает имитировать картину). Так что автор и модель никогда не сольются. В момент съемки позирующий автор не может видеть себя. Уже в первом опыте такого рода, когда пионер этого искусства Д.О. Хилл попросил привести в действие затвор камеры Р. Адамсона, встал вопрос о том, получился ли автопортрет. Не является автопортретом, хотя выдается за таковой, и «Автопортрет» Имоген Каннингем, где она предстала обнаженной на лесной полянке в 1906 году.

Второй случай с использованием зеркала грозит тем, что автор будет запечатлен с фотоаппаратом в руках, а самое главное заключено даже не в этом, ибо атрибут профессии, как кисть у живописца, образу не повредит — в том, что амальгама возвращает линзам перевернутый мир, правое делая левым, а левое правым. То есть к одному оптическому фокусу добавляется следующий, его «исправляющий» и нарушающий закон восприятия сфотографированного мира.

Сфотографировать себя...

Неутолимый нарциссизм или же демонстрация своей принадлежности к корпорации? Не снятие ли это личины с лика? Ведь автопортрет в зеркале дает еще одно обрамление: помимо границ кадра есть и граница стекла с амальгамой. «Вторая», бытовая станковизация «снимает» образ с образа, и «нереальное» зеркало дает эффект реальности, посягая на фантомность. Чтобы вернуть ее, можно лишь «смыть» весь фон у фигуры и через «абстракцию» вновь выйти на уровень фантомной реальности. Можно оставить фон и «смыть» фигуру. Теософы и оккультисты явились первыми, кто стал использовать такие приемы, приводя их в качестве примера существования астрального мира (см.: A.N. Aksakov. Animismus und Spiritismus. Leipzig, 1890; A. Bresant und C.W. Leadbeater. Gedankenformen. Leipzig, 1908; C.W. Leadbeater. Man Visible and Unvisible. London. 1908. Затем эти приемы использовали фотографы-сюрреалисты.

Однако о зеркалах. Фотомастера в отличие от Веласкеса или Мане не полюбили их; эксперименты с ними остались единичными. Фотография не чувствует магичности зазеркалья. Ее сложная семантика не сопрягается с отражающей амальгамой. Зеркало не хранит изображения, а камера должна его запечатлеть. Но зеркалу, если оно не разбитое и не кривое, мы доверяем больше; по сравнению с ним «документальность» фотографии — фикция. Ей в таком смысле не доверяют.

А ведь было время, когда живопись считали подобной зеркалу. В таком сравнении виделся залог объяснения их способности воспроизводить мир, словно не замечая, как по-разному это делалось. (Отметим, что сравнение живописи и фотографии всегда сулило отрицательную оценку для живописи.)

Но есть и еще одна особенность. В зеркало, как и на окружающий мир, мы смотрим двумя глазами, в видоискатель же аппарата — одним.

Видение Циклопа сокращает зону обзора вполовину. Но оно не возвращает фотомастера и потребителя его продукции к зрительной пирамиде Альберти, к урокам ренессансной перспективы. Здесь не воскресла прекрасная легенда о том, что мы видим мир потому, что очи испускают особые лучи, ощупывающие мир. Наука уже разработала концепцию о реакции сетчатки глаза на свет, о работе глаза как живой камеры-обскуры. В самой же «уполовиненности» зрения при каждом возникновении фотографии есть ее специфика. Хотя взгляд Циклопа не может действовать при разглядывании результатов. Здесь снова восстанавливается в правах бинокулярность. Характерно, что в 1860-е годы распространилась на некоторое время стереография (съемка двумя аппаратами и последующий показ двух изображений в специальном для этого приспособлении — в коробочке с двумя линзами), дающая иллюзию объемности и потому компенсирующая «одноглазие». Сальвадор Дали, вспомнив об этих приемах, в 1974 году создал живописный диптих «Нога Галы». Но этот уникальный случай только напоминал о том, чего нет у фотографии: здесь изображение создано механическим Циклопом для бинокулярного рассмотрения, и оно всегда подчеркнуто уплощенно.

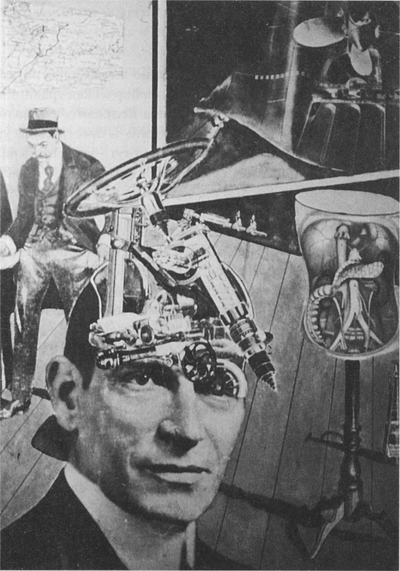

Р. Хаусман. Фотомонтаж. Татлин дома. 1920

Р. Хаусман. Фотомонтаж. Татлин дома. 1920

При рождении своем фотография не могла быть больших размеров по чисто техническим причинам. С тех пор она поставляет зрителям «миниатюризированный мир». Заданный техникой масштаб приобрел семантическое значение. Сфотографированное — значит уменьшенное. Фотография большого размера — «увеличенная». Это мелкий «сколок» с действительности; поэтому фотографию нельзя смотреть издали, когда она становится вещью среди вещей. Она должна быть перед глазами, которые фокусируются так, что видят только ее. Как только это происходит, реальный размер «фото» уже не имеет значения, и вы переходите в ее мир, который, словно природная воронка, втягивает («всасывает») вас в себя.

Начинается процесс «собеседования» с натурой. Лучше всего ее представляет для нас портрет, поэтому преобладающий количественно. В портрете важно не «сходство», а выход на поверхность знака, способного вызвать смотрящего на медитацию. Собственно, знак этот «не выходит», ибо глубинности, перспективности, «обмана глаз» для фотографии не существует; он лежит на поверхности, и вся поверхность и есть единый знак с его вибрациями, выявлениями и исчезновениями. Единое семантическое поле фотографии обладает такой плотностью, что и фрагмент его так же значим, как и палец от мраморной статуи, завалявшийся в земле. Более того, стоит только припомнить, как мы рассматриваем в фотографии всякие околичности, детали фона, любые мелочи. Тут все равновелико. Нам даже легче увидеть что-то в них, и отказ от них ей только вредит. Фотографичность предпочитает воспроизводить сама себя как принцип; совершенно очевидно, что каждый снимок несет в себе память о своем «механическом рождении».

Прошли те времена, когда деревянная камера фотографа перевозилась в экипаже и в нее можно было чуть ли не войти. Но и до сих пор поражают групповые портреты выпускников академий и училищ из ста лиц, участников парадов и маневров из тысячи или же панорамы городов и имений. Этот триумф «больших камер» рубежа XIX—XX веков дал свой незабываемый эффект. Однако, породив в пути эволюции подобных мутантов-«динозавров» (как, скажем, в военной технике тогда же пушки-гиганты), фотодело от них отказалось, и они «вымерли», став достоянием музеев. Впрочем, и не в этом дело. Смысл фотографии редко заключен в больших размерах, и качество, родившееся еще во времена дагерротипов, стало не просто генетическим, но и внутренне смысловым, образ вырос из светового пятна, и думается, что оно небольшое (неважно, почему, и не в размерах реальных дело). Предполагается, что аппарат аналогичен глазу, и, следовательно, он, как механическое устройство, структурно антропоподобен ему, и как сигналы по нервным каналам идут к мозгу, обрабатывающему визуальную информацию, так и аппарат, словно протез, имитирующий такую деятельность, непосредственно апеллирует к сознанию, посылает в него сигнал, лишь временно запечатленный на условной поверхности. Есть, видимо, дистанция, равная дистанции «до» текста в книге, свитке, справке (и т. п.), которая является физиологически и психически мотивированной по размеру «кадра», в которой определенная информация может быть наилучшим образом считана. К ней «подгоняется» и фотография, а эта дистанция определяет и размер объекта перед глазами. Нарушение такой дистанции и, соответственно, увеличение (blow up) привносит момент нарочитого, внешнего по отношению к внутренней сути «охудожествления» фотографии. Это прием. Он привносит момент аллегоризации туда, где, по сути, идет борьба с ней. Огромные размеры фотографий моделей Хельмута Ньютона (в человеческий рост) придают им — обнаженным ли, демонстрирующим ли модную одежду — манекеноподобный характер, и это большие игрушки для великанов. Появляется нечто стилистически подобное гиперреалистическим муляжам де Андреа. Так же поступает, к примеру, и Томас Вульф в своих портретах («Выставка портретов», 1992, Уолкер Арт Сентер). И многие другие. Современные технологии позволяют мастерам осваивать просто гигантские размеры, и определенная тяга к ним наметилась в 1960-е годы параллельно распространению эстетики поп-арта. Нестандартный размер, противоположный «миниатюризации», дает сигнальный эффект. Он сродни рекламному, попадает в зону «брутальной» символики и вместо погружения в образ предлагает его одномерность. Чем больше масштаб увеличения, тем меньше возможности для «погружения». Это ясно. Так что использование фотографии в рекламе большого формата уравнивает ее с рисунком, сделанным для нее специально.

* * *

Еще раз об автопортрете.

Помимо всего прочего, неясно, хорошо ли демиургу, руководящему светом, показывать свой лик. Иконоборческая традиция в отношении автопортрета очевидна. Чтобы исправить ее, возможен только один шаг: занизить роль «демиурга» и свести ее до уровня лицедействующего шута. Хороший пример тут — ранний Кристиан Болтански, позирующий для своей серии фотографий «Я вспоминаю свою мать» (1974). Он корчит страшные рожи, ему тяжело. Вся эта инсценировка — результат перформанса, запечатленного на пленку. Своего рода документ определенного поведения. Ему нужно было пояснение в виде названия. Сам по себе фотообраз ни в каких комментариях не нуждается; в отличие от живописи, которая вся строится на субструктуре текстов, чаще всего многих уровней, фотография всегда «вне текста», это самостоятельное сообщение. Вербальное обрамление светового изображения превращает его в аллегорию, точнее в эмблему, где есть «Icon» (образ) и «Motto» (слово), во взаимодействии своем проясняющие так называемую «загадку» (третья часть эмблемы): Болтански вспоминает свою мать и это ему удается с трудом. Характерно, что название скорее отстраняет зрителя от изображения, чем приближает к нему. Оно не барьер, конечно, но все многообразие интерпретаций (мало ли какое возможно!) сводит к одному из них и, следовательно, обедняет содержание. По смыслу своему такой образ стремится ускользнуть от поименования в свою стихию: быть реальным и фантомным. Имя же дает ему определенность, которая чужда.

Конечно, у Болтански performans. Что ж еще? Определенная концептуализированная перформансность, не нуждающаяся ни в каком пояснении, когда объектив смотрит на людей, имеется во всякой фотографии. И зрителю дорог этот момент театрализированного позирования; он интересен и самой модели. Есть определенный ритуал «беседы» мастера и модели, о чем еще надо будет поговорить подробнее.

Среди моделей ценны, конечно, не профессиональные, представляющие весь «род человеческий» (так некогда была названа обширная коллекция). Позирующий актер сцены хорош только тогда, когда «выпадает» из своей роли, показывая свое, «человеческое». Киноактер плох всегда, ибо его стихия — движение, в остановленном мгновении он подобен птице, попавшей в клетку, но мечтающей летать. Интереснее и эффектнее всего получаются, если говорить о людях искусства, художники. Вот позирует, исполненный показного величия, Василий Кандинский в костюме средневекового рыцаря, вот непоказное величие Анри Матисса, сидящего в капелле Четок в Вансе, им декорированной, вот «Правый глаз Жана Дебюффе». Последняя работа выполнена Билли Брандтом в 1960 году. Это «Жаждущий глаз». Так стала называться выставка фотоискусства в Стокгольме в 1998 году, чьей эмблемой и явился этот глаз.

Понятно, что есть такие скучные мастера, как Э. Новарро, которые собирают «Лица современного искусства»: одно, другое, третье. Позируют аккуратно, техника исполнения стерильна. Смысл таких акций — набрать портреты знаменитостей; здесь имя заменяет изображение, а у подлинной фотографии изображение заменяет имя. Хотя слов нет. Визуальная информация полезна. Благодаря фотографу мы знаем, как Дж. Поллок создавал свои картины (середина 1950-х). А вот Дора Мар снимает этапы работы Пикассо над композицией «Герника» (1937). Мы знаем, как выглядят мастерские Й. Иммендорфа и Дж. Шнабеля в отсутствие своих хозяев (1980-е). И не только у них. Фотография, направленная к рассказу о ком-то и чем-то, фотография, дающая «знания», понимается не во всем своем самостоятельном объеме. Еще надо научиться освобождаться от гипноза внешней информации, чтобы прочувствованно воспринимать и наслаждаться внутренней: переживать запечатленное пространство в неповторимом миге с людьми, там появляющимися, с их первозданной телесностью. Или, по крайней мере, их совмещать.

Во времена Пруста художники сами взяли камеру в руки. Пионерами тут явились Э. Дега, Э. Вюйяр, В. Кандинский. Они не сказали «нового слова» в искусстве фотографии, но они перестали, как художники XIX столетия, пользоваться «чужими» работами (Г. Курбе, Ж.Д. Энгр, Э. Делакруа, барбизонцы, прерафаэлиты, П. Сезанн, К. Моне, М. Врубель), за ними последуют другие. Пикассо одним из первых понял, что фотографиями можно пользоваться, принципиально трансформируя натуру, понял тогда, когда сочинял свой кубизм. Когда его обвинили в «условности», он рядом с картинами демонстративно вывесил фотографии. Кандинский, глядя на фотографии гор, снятых им во время прогулок, создавал свои «абстракции». Говорят, что успех фотографии дал возможность авангардистам «освободиться от предмета», начать не просто творить видимость «второй натуры», но и не столь жестко соотносить ее с первой.

А. Картье-Брессон. У вокзала Сен-Лазар. 1932

А. Картье-Брессон. У вокзала Сен-Лазар. 1932

А еще говорят...

По всей видимости, в самом простом действии, а именно взять фотоаппарат в руки, заключено нечто особое.

Вероятно, надо предполагать, что всякая фотография художественна (если этот критерий тут имеет место), а может, нет и вообще никакого смысла, как в детских рисунках, выискивать «лучшее» или «худшее», а уж тем более «художественное». Стоит только решить вопрос о том, принимать ли все или не принимать, не думая о «художественности». Для оценки фотографий он, впрочем, уже решен, ибо принимается все, и интерес к тому или другому фотообразу вовсе не заключен в оценке «мягкости» или «контрастности» теней, «интересных» ракурсах и т. п. Характерно, что такие интерпретаторы фотографии, как Зонтаг, Барт или Бодрияр, брали в качестве примера самые разные по качеству фотографии, включая и семейные. Бодрияр и сам стал фотографом.

Стоит отметить, как на любительскую фотографию среагировала живопись, в первую очередь американский фотореализм и французский гиперреализм, которые именно ей и подражали как образцу (точнее, просто имитировали). Живописцы откровенно высказали таким образом свое мнение о том, что ценно. Ж. Монори (из бывшей группы «Сувениристов») даже подражал эффекту «смазанности» кадра, что происходит, если аппарат слегка дрогнет. Такие примеры свидетельствуют об одном: в фотографии интересно все то, что она находит между «процессом жизни» и искусством. Все ее поиски сосредоточены в этом пространстве «между», и «процесс» на доли секунды замирает, чтобы стать вечным, а до искусства, как чего-то искусственного, далеко.

В нынешней экспозиции Национального музея современного искусства в Центре им. Ж. Помпиду в Париже (по словам хранителя Отдела фотографии Алена Сеяга) фотография составляет около 10 процентов от числа всех выставленных картин, рисунков, статуй и объектов, иначе говоря, 1500 произведений «мэтров» Мэна Рея, Беллмера, Доры Мар, Могой-Надя, Родченко, Брассаи, Картье-Брессон. В экспозицию включен и «актуальный» материал из Канады, США, Германии и Франции. Собственно, этот вид деятельности стал демонстрироваться в залах музеев современного искусства с 1964 года (в Музее современного искусства в Нью-Йорке, хотя первые опыты относятся еще ко времени его основания, т. е. к 1929 году). Обычно фотография находит свою «нишу» между дизайном и произведениями искусства.

Проблема контекста для фотообразов еще только-только выясняется. Музеи давно стали их прибежищем. Их же собирают библиотеки. Издавна этот материал собирали коллекционеры, именно они были пионерами в этой области, заразив других увлечением. Число собирателей увеличивается с каждым годом. На ярмарке «Art Forum Berlin—99» успешно были проданы работы Мэна Рея, Синди Шерман, Хельмута Ньюмена, Андреаса Серрано, Андреса Гурски и Ширин Нешат. В 1998 году посетители спорили на выставке «Жаждущий глаз» в стокгольмском «Модерна Музеет» о том, должен ли музей показывать актуальный фотографический материал. Ответом тут же стала одновременно экспонированная выставка в Стокгольме «Выставка о фотографии и реальности. Заднее окно» в Констхалле-Лильевальсе. Показаны были работы в широком диапазоне: от классики концептуализма Джозефа Косута до работ молодой шведки Анники фон Хаусвольф. В тот же год в пражской ратуше прошла выставка «Месть Вероники», напоминавшая о плате святой, на котором отпечатался лик Христа. Такая «живая икона» явила пример чудесной трансформации действительности в образ. Так же действует и современная фотография. В начале 2000 года Государственный Исторический музей в Москве начал частями показывать свою коллекцию дагерротипов.

Характерно, что если для исторического музея (не только в Москве) ценность представляет любой фотоснимок, и без выбора таковыми стали уже фотографии XIX — начала XX века, то этот принцип восприятия «всего» не коснулся современности, хотя, надо думать, по сути своей эти материалы должны быть равны. Ведь изменилось немногое...

Для любой фотографии обязателен момент предстояния перед камерой. Репортажная съемка не приобрела, за редкими исключениями, статуса художественной, и передача «мгновенности» не стала основой для искусства видеть мир через объектив. Созданная для того, чтобы ловить мгновения, фотография стремится к образам покоя и даже обычно все процессы «мумизирует»; фотография все превращает не в образы памяти, а в световые памятники. Падающая капля воды, расцветающий бутон, умирающий солдат...

Пусть Анри Картье-Брессон, энтузиаст «лейки», хотел проэксплуатировать эффект «подглядывания» с сиюсекундной фиксацией потока жизни. Порой это ему удавалось, ему одному. Он рекомендовал оценивать ситуацию в момент щелчка затвора (в чем сказывался опыт работы в кинематографе с Жаном Ренуаром). Группа «Магнум» («Кооператив для распространения репортажных фотографий»), которую он основал для «иллюстрирования повседневности» и как добавление к очеркам, стала усовершенствовать (отличные лаборатории и материалы) этот тип фиксации реальности. Но ей не удалось создать убеждающей концепции. Фотография упорно поворачивала к статике. Когда-то на заре открытий такая статика диктовалась невольно длительностью экспозиции, теперь же «образы покоя» культивируются сознательно.

Вот мастер устраивает модель в углу своей мастерской, согласовывает с ней позу, выражение лица, направление взгляда, жест рук. У каждого в памяти остаются слова фотографа: «голову чуть налево», «глядите в камеру», «замереть». Это обрывки серьезных разговоров из диалога фотографа-режиссера и позирующей и, следовательно, актерствующей в углу выгородки, она же и сцена, модели. В XIX веке были распространены «живые картины», когда перед камерой выстраивались своеобразные пантомимы, представляющие разные мифологические и исторические сцены. Таким образом, фотографии хотели придать аллегоричность. И мода на такие «постановки» не уходила. Она появилась во времена модерна, с его тягой к зрелищности и «значительности», а особенно в 1920—1930-е годы, когда распространилось увлечение акробатическими этюдами, пластическими постановками, парадами физкультурников и нудизмом. Тогда ушла игра в аллегории. Ныне продолжение этой традиции видно в широком распространении «фотографии моды — модной фотографии», в которой важен показ «не кроя и шитья», а образа. Статичные манекенщицы сменились супермоделями, но главное остается всегда — демонстрация как таковая. В этом смысле суперпрофессионализм мастеров модной фотографии приближен к основам «чистой» фотографии, то есть фотографии как фотографии. В мир топ-моделей на рубеже 80—90-х была попытка годов внести элементы гротеска и острой сюжетности, но все-таки вновь победило желание показывать мир моды «красивым и желанным». Есть большая традиция, идущая из XIX столетия к нашему времени.

Графиня Кастильоне, известная женщина-вамп Второй империи, позировала на протяжении 1856—1895 годов более пятисот раз для П.-Л. Пьерсона, фотографа императорского двора. Она представлялась в разных костюмах и в разных образах (вплоть до «дамы сердца», «царицы Этрурии», «ангела»), примеривая, как актриса, разные личины. Интриганка европейской аристократической сцены, Кастильоне была склонна к театрализации всей своей жизни, а тут она превратила ее в фотороман. В «случае» с графиней для нас интересно сочетание «позирования» и «серийности» — двух основ всякого значительного фотодела.

Серия фотографий — фиксация непотерянной жизни (последняя фотография — модель в гробу). «Портфолио Куки Мюллер» создавалось Нэн Голдин на протяжении тринадцати лет. «Портфолио» подтверждает, что «героиня» эта существовала реально: Мюллер обнимается с Нэн, смотрит в ее камеру, танцует, курит, пьет, умирает от СПИДа, мертва, лежит в гробу. Такова дружба-драма. В таких сериях очевидно, что фотография демонстрирует «жизнь для других», помножает опыт фотомастера на опыт жизни его моделей.

* * *

Особой темой для размышления становится вопрос о функциях фотообраза в структуре произведений авангардных «измов». Фотография, часть ее, внедренная в чуждую ей семантическую структуру, решительно меняет ее. В этом заключено принципиальное отличие от «коллажа», физического тела в другом физическом теле. Наклейки у Пикассо, которые интересно и прочитать, усиливают «текстовость» картины-объекта. Любой фотофрагмент (а любая фотография там уже сама по себе превращается в «фрагмент») создает ситуацию острова «иной визуальной информации», более глубокой и значительной, чем всевозможное окружение из краски и холста. Окружение, включая и комментарии, если они там имеются, становится только дополнением к нему, втягиваясь в воронку многомыслия («Созвездие плеяд» У М. Эрнста). С этим же встретились и мастера поп-арта. Петер Блейк в композиции «Got а Girl» (1959—1961) монтирует серию фотографий «девичьих божеств» с инсталляцией, похожей на забор (на ней минималистская живописная композиция).

А. Родченко. Композиция. 1937

А. Родченко. Композиция. 1937

Особого внимания заслуживает фотоколлаж, мода на который пошла от дадаистов и конструктивистов (их тайный союз в 20-е годы еще изучен слабо). Смешение типографических знаков и фоторепродукций пришло к ним, в свою очередь, из газет и журналов рубежа XIX—XX веков, где составление картинок из набора фотографий, составляющих мозаичную композицию из овалов и прямоугольников, сопровождалось текстовым комментарием. Такое родство с культурой рубежа веков любил демонстрировать Макс Эрнст. Но дадаисты пошли дальше, они стали пользоваться ножницами, чтобы выкраивать нужное им изображение из целого, и такое «насилие» приносило, конечно, свой эффект, ибо они уничтожали семантическое поле образа.

На самом же деле идея фрагментации, ставшая приемом с эпохи символизма, фотографии была чужда. Каждый ее фрагмент (хотя чувствовалось, что это именно фрагмент) все же превращался в «целое». Поэтому снимок можно «кадрировать» до бесконечности, убирая с боков разные части, разрезая целое пополам. Те бока и те половинки, от которых отказались, все равно несут на себе большую смысловую нагрузку и сами могут быть объектами, достойными внимания. Сознание зрителя работает на «раскручивание» такого частного, делая его «целым». Оно упорно погружается в мир показываемого, уплотняя его в смысловой бесконечности и затем «расплескивая» за его реальные границы. Миниатюрная фотография на столе, дадаистический каскад в плакате, фотореклама не поглощаются окружением, а побеждают его. Монтаж показывает в фотографии ее материальную сторону, которая может подвергаться изменению. А это дело глубоко вторичное для самой сути образа. Монтажер работает с материалом-носителем, но не с образом, хотя часто этого не понимает.

Любое не скрытое, а, напротив, демонстрируемое качество фотографии как материального объекта, а также ее раскраска, монтирование в богато изукрашенную рамку, рисунки на негативах, тонировка, ретушь, сверхконтрастная печать, соляризация и т. п., не «добавляет» в фотообраз, а уничтожает его, «эстетика» демонтирует его смысл, нарочитая художественность ему вредна. Фотография становится менее выразительной, чем больше «художественного» в нее хотят привнести. Художественности в ней имеется ровно столько, сколько в пейзаже, вазе на столе, красивом профиле на фоне окна, обнаженной под зонтиком и т. п., она случайный эффект более серьезного дела. Она — хронологический омут, колодезь времен, в которые человек скользит с удовольствием. В этом ее чувственное и интеллектуальное удовольствие. Она непосредственно соответствует нашему представлению о всплывающих и исчезающих в памяти образах.

* * *

Фотоаппарат в руках и часы на руке — вот истинные спутники современного человека. Один прибор время останавливает, другой его хронометрирует. Корпус часов можно разукрасить бриллиантами, а фотографию положить в бумажник из крокодиловой кожи, но суть остается неизменной: время бежит, увлекая реальность за собой. Если же мы хотим помнить, как она выглядела минуту, час, год, столетие назад, мы смотрим на фотографии.

У фотографии нет исчисляемой характеристики. Фотография — одна фотография и целая область человеческой деятельности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Гробницы и мумии плато Укок

Гробницы и мумии плато Укок Речь пойдет об археологической сенсации в самом прямом и сугубо научном смысле этого слова. После раскопок римских городов (Стабий, Геркуланум и Помпеи), уничтоженных извержением Везувия в 79 г. н. э., и открытия нетронутой гробницы Тутанхамона

Русским след в изобразительном искусстве, архитектуре и фотографии

Русским след в изобразительном искусстве, архитектуре и фотографии Подавляющее большинство русских художников Сан-Франциско жили в тяжелых условиях. Первая мировая, затем Гражданская войны, годы скитаний и лишения эмигрантской жизни заставили многих отойти от

Музей истории фотографии

Музей истории фотографии Улица Профессора Попова, 23.Тел.: 346-18-50.Станция метро: «Петроградская».Время работы: ежедневно – 13.00–17.00, выходные дни – воскресенье, понедельник. В июле – августе музей закрыт.Для лиц с ограниченной подвижностью: специальных приспособлений не

6. СВЕТОВЫЕ ТЕОФАНИИ

6. СВЕТОВЫЕ ТЕОФАНИИ О том, что образцовая теофания представляет собой ослепительный поток света, известно каждому читателю Бхагавад-гиты. Вспомните знаменитую XI главу, в которой Кришна является Арджуне в своем истинном обличии, суть которого — огненная масса. Если бы

ФОТОГРАФИИ

ФОТОГРАФИИ Китайская миниатюра, на которой изображен монгольский охотник с добычей. Очень подробно прорисованы упряжь, одежда и оружие, особенно чехол для лука, в котором также хранились и стрелы. Так как это охота, то монгол не надел доспехи и не взял иного оружия, кроме

Фотографии

Фотографии «Катюша», 1914. Фильм снят по мотивам романа Л. Н. Толстого «Воскресение». Режиссер Киёмацу Хосояма. Мацусуке Оноэ в роли главного героя в фильме «Сирая». «Призраки на дорогах», 1921. Режиссер Минору Мурата. «Кровь и душа», 1923. Режиссер Кэндзи Мидзогути. Фильм

ПОРТРЕТЫ И ФОТОГРАФИИ СЕМЬИ А. С. ПУШКИНА

ПОРТРЕТЫ И ФОТОГРАФИИ СЕМЬИ А. С. ПУШКИНА Изображений родителей Пушкина, Сергея Львовича и Надежды Осиповны, сохранилось сравнительно немного. В пору их молодости и зрелости уже выходили из моды тяжелые живописные портреты, уступая место альбомному рисунку и камерному

«Искусство как фотография» (перечитывая «Краткую историю фотографии» В. Беньямина)[*]

«Искусство как фотография» (перечитывая «Краткую историю фотографии» В. Беньямина)[*] На фоне дальнейшей коммерциализации фотографии как разновидности высокого искусства — этим косвенно признается ее музейная, то есть общекультурная, ценность — размышления Вальтера

Фотографии

Фотографии Э. С. Маркарян. Москва, 2000 г. Э. С. Маркарян. Москва, 1953 г. С. Н. Иконникова, Э. С. Маркарян, Л. М. Мосолова. I-й Российский культурологический конгресс. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, 2006 г.