Вкус к игре в эпоху систем

Вкус к игре в эпоху систем

Художник играет, когда стремится стать произведением искусства. Но играет, как можно было заметить, по определенным правилам. Он находится в границах самим себе придуманных правил и там самоосуществляется. Старинная поговорка, восходящая к Бюффону, гласившая о том, что каждый «человек — это стиль», тут получила не метафорическое, а буквальное прочтение и осуществление. Так как наука о художниках еще только-только создается, рано делать выводы, насколько художник в XX столетии как «тип» похож на стиль своего творчества, хотя понятно, что они должны (в конечном счете) совпадать. Во всяком случае, ясно, как Пикассо или Дали всей своей жизнью и даже внешностью «адекватны» своим картинам, рисункам и статуям. Когда такой адекватности не наблюдается, мастеру приходится подстраиваться под свои образы, чтобы им «соответствовать». В случае с Василием Кандинским видно, что он воплотил в своем образе тот «образ профессора», который, как думал, был наиболее близок к духу его «высокого» творчества (в этом он подражал символистам в «черных сюртуках», как петербуржцам, так и Брюсову). Здесь особенно интересно рассматривать его бытовые фотографии, где мэтр представлен с лопатой в огороде или с котом Васькой на руках. Здесь он словно «выпадает» из сочиненного на публику образа, чего бы не могло произойти, к примеру, с Пикассо или Дали. Один всегда естественен, а другой всегда неестественен. Однако ни тот ни другой из своей «роли» никогда не выходят, потому что просто не могут. И в жизни и в искусстве они, в духе своего понимания, предельно органичны. При этом отдельные мастера стали создавать себя как образ только для определенных ситуаций — лепить его как некие аллегории своего стиля, использовать себя как материал для презентации некой идеи, будь то раскраска щек у Ларионова, Гончаровой, Ильи Зданевича, Давида Бурлюка или «Прыжок в пустоту» Кляйна. Не говорим о боди-арте, хеппенингах или перформансах, где тело является репрезентирующим материалом идеи. Такая живая пластика представляет одновременно игру и систему, одно входит в другое.

При поверхностном взгляде на искусство XX столетия может создаться впечатление, что оно возникает «играючи». То есть осуществление систем, которые представляют каждый «изм», и каждая индивидуальная творческая стратегия несет в себе элемент игры, как в момент создания, так и во время демонстрации публике (первой и всех последующих, ибо любая экспозиция есть игровая система, чем-то напоминающая пасьянс). Характерно, что об «истории искусства XX века», как если бы они были «традиционными» (увы, нам, увы, не они таковы на самом деле), все судят только по результатам, воспроизводя и комментируя выгодный автору набор иллюстраций.

Да и вообще, за исключением особо пристально изученных мастеров, какими представляются, к примеру, Пикассо или Матисс, судить о творческом методе как-то не принято. Тем не менее есть множество свидетельств (дневники, воспоминания, фотографии и т. п.), которые в принципе позволяют легко (намного легче, чем в отношении даже искусства предшествующего века, его мастеров) реконструировать такой метод. Есть подозрение, что он типологически может оказаться более общим у всех, чем те результаты, к которым он приводит. Это как сочинение на заданную тему в школе начала века: все пишут пером на листках бумаги, сидя за партой, но стиль текстов всегда индивидуален, а число ошибок соответствует как грамотности, так и преднамеренной эпатажности.

Попасть в «лабораторию мастера» тем интереснее, потому как там наглядно ощутимо взаимодействие игры и системы. У Пикассо видно, как он порой «мастерит» свои кубистические композиции реально, привешивая к холсту гитары, ставя перед ним бутылки, а потом воплощает их в пластическую форму, как он использует фотографии (характерно, чтобы доказать «кубистичность» своих картин, он вывешивает ряд своих снимков и на выставках) и т. п. Совершенно очевидно, что важность процесса создания осознавалась со временем все больше и больше, более того, ее начали демонстрировать, и тут пример Поллока стал особо важен; а его путем затем последовали многие. В ряде произведений сам процесс их создания, то есть развития формы (как действия) в пространстве, есть единственный художественный момент, когда осуществление дано в демонстрации, и «время образа» равно «физическому» времени показа работы публике.

В XX веке художественная система осуществляется при помощи игры, которая может предшествовать, сопутствовать или завершать ее «работу». Но, уж во всяком случае, она непременный атрибут ее, а то, что она относится к моменту «до», «во время» или «после», то это обычно связано с тем, как демонстрируется момент перехода от одной системы к другой, более того, бывает случай, когда система замаскирована и элемент игры спрятан на дно ее, а порой вся система представлена, как в дада, словно бесконечная игровая стихия. Игра и утверждает и отрицает; является по типу своему всегда однородной (приближаясь или к «play», или к «game»), она может различаться только по степени своей демонстрационности и функции на путях становления новых художественных систем, более того, она по «стилю» соответствует и стилю той системы, с которой генетически связана.

М. Рей. Подарок. 1920

М. Рей. Подарок. 1920

Короче, чтобы быть яснее, можно сказать: игра — это революция, а система — стиль власти (или властный стиль).

В том и другом возможны варианты.

Небольшие.

Можно увидеть, что игра может быть ритуалом воссоединения, необходимым для всякого революционного действия. Задача игры — связать элементы в одну систему. Такие элементы, которые могут показаться на первый взгляд не имеющими ничего общего, но все же... В игре сильнее хаос творимого, который затем на некоторое время исчезает или маскируется, ибо свою первоначальную функцию выполнил, собрал будущие игровые элементы воедино. И даже если некоторые из них впоследствии выпадут, то память о них, если необходимо, останется. Так стоит рассматривать «банкет» у Пикассо в честь Таможенника Руссо или раскраску лиц у русских футуристов, вечера в кабаре «Вольтер» в Цюрихе у дадаистов или вечеринки у нью-йоркских битников и т. п. С игры может начаться выставка или выступление против выставки. Названия выставок «Бубновый валет» и «Ослиный хвост» в Москве уже заведомо, даже без знакомства с ними, будоражили публику (да и самих художников, кстати говоря). А вот Йозеф Бойс, протестуя против коммерциализации искусства, завалил специально привезенными гранитными блоками вход в здание кассельского выставочного зала, где проходила очередная «Документа».

Все определения дадаизма в устах самих дадаистов имели преднамеренно эпатирующее, интригующее и абсурдное начало: «дада — это Ничто, Пустота, Дыра, танец импотентов на лбу мира», «есть то, чего не знает никто: это дадаизм самого дада». Вход на известную кёльнскую выставку дадаистов 1920 года вел через мужскую уборную, где посетителей встречала голая девка, которая несла всякую похабщину. Сюрреалисты могли, чтобы привлечь публику, объявить, что будет выступать Чарли Чаплин. Сражение дадаистов с сюрреалистами в Париже шло помимо текстов через различные «балы», вечера и различные манифестации. Джим Дайн в начале 1960-х шел по Нью-Йорку с пластиковым, ярком раскрашенным муляжом огромного сандвича. У него спрашивали: «Это искусство?» «Нет, это — еда!» — отвечал он. Другие интересовались: «Это еда?» — «Нет, это искусство!» Таким образом, мастер американского поп-арта демонстрировал определенную эстетическую позицию: его произведение находится «между» жизнью и искусством (позиция эта была характерна для всего поп-арта). Поиск такого «между» может быть крайне разнообразен. Работа Комара и Меламида со слоном, который расписывает под их присмотром холсты, фиксируется на видеокассету, которая затем продается вместе с «оригиналом». И они не одиноки, ведь многие авангардные акции проходят в зоопарках. В начале своей московской деятельности Илья Глазунов стремился вокруг своих выставок создать атмосферу полузапрещенных, чтобы она работала на его «имидж» независимого мастера. Все это действия, действия, игра как игра...

В них игра и система взаимно входят друг в друга. Характерно, что и «конец» мастера может быть вписан в ситуацию искусства. У сюрреалистов акт самоубийства рассматривался как самое совершенное художественное действие. Их список «мучеников» открывался в 1919 году именем Жака Ваше, принадлежавшего к протосюрреалистической группе Бретона и Супо. Этот трагическо-эстетический конец мастера был характерен не только для «чистых» сюрреалистов. Стоит обратить внимание, что «жертвами» своего искусства стали многие мастера «абстракции». Покончили жизнь Арчил Горьки и Никола де Сталь. В 1986 году Джексон Поллок, гонявший на автомобиле в состоянии опьянения, врезался в дерево. Такой конец его был ожидаем. Можно сказать, что эти художники не выдерживали взятой на себя нервной нагрузки. Это говорит о том, что задачи абстрактного искусства оказывались порой выше возможностей отдельной личности. Не стоит вспоминать о тех добровольных жертвах, примерами которых становились некоторые мастера боди-арта. Они специально калечили себя и умирали. Впрочем, конец одной системы не обязательно должен был иметь трагический исход. Порой, как и вначале, все обращалось в фарс. В 1964 году на выставку «Сюрреализм. Истоки, аналогии, история» в парижской галерее Шерпантье, посвященной сорокалетию этого движения, «забыли» пригласить Андре Бретона, который, по сути, его создал. Советский художник Решетников, который прославился картинами «Прибыл на каникулы!» и «Опять двойка», когда вдруг осознал в 1960-е годы, что стал свободен в своем творчестве, то занялся изготовлением скульптурных портретов-гротесков своих коллег. Прощание с прежними системами, как изобретенными, так и навязанными, всегда имеет фарсовый, антимистериальный характер, а уж как это получается конкретно, подсказывает случай. Но конец, исход имеет критическую направленность, это отрицание сверхпроизводства одинакового продукта, иллюзия освобождения. Отрицание того, чего было сделано много, будь то сюрреализм или социалистический реализм. И художники начинают лицедействовать, превращая в аллегории свои произведения, свои поступки и свою внешность. Власть аллегорий в XX веке — всесильная власть, которая одинаково может выражаться и в игре, и в системе, то есть быть в действии или в покое.

Игра играет на освобождение некоего места для замещения в пространстве его одной системы другой. По всей видимости, территория для действия не меняется или меняется не так, как представляется. Более того, XX век создает в искусстве иллюзию «замещения», скажем, импрессионизма символизмом, фовизма кубизмом, кубизма футуризмом и т. п. Хотя довольно часто «бывшие измы» превращаются в соприсутствующие повторения и судьба таких «поздних периодов», обычно выпадающая из поля зрения ученых, также весьма и весьма любопытна. Это не только обеспечивает известную пестроту развития, но дает возможность привыкнуть некоторой части публики к тому, что было, имеется, но не к тому, что есть нового, то есть привыкнуть к «настоящему прошедшему». Ведь в большей части общества имеются слои, которые только-только «привыкли» к импрессионизму и символизму, а «Велосипедное колесо на табурете» или «Черный квадрат» до сих пор у многих вызывают искреннее возмущение. Плюрализм вкусов и плюрализм развития самого искусства как бы подразумевают друг друга. Помножение «измов» и индивидуальных стратегий (тех же «измов») предполагается заранее. И все они — стиль.

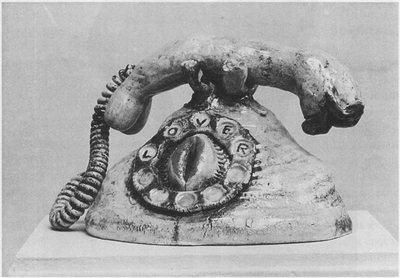

Р. Арнесон. Позвони мне. 1965

Р. Арнесон. Позвони мне. 1965

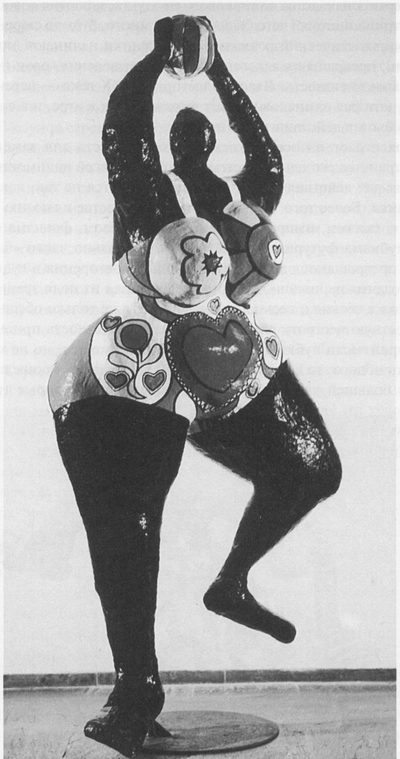

Н. де Сант-Фалле. Черная Венера. 1967

Н. де Сант-Фалле. Черная Венера. 1967

Создается впечатление, что на примере этого столетия можно, словно в лабораторном эксперименте с мухами дрозофилами, проследить в убыстренном темпе, как у генетиков, развитие любой стилистической структуры от сложения до умирания и превращения в другую. Этот опыт как таковой еще внимательно не изучался, хотя мог бы пригодиться для понимания многих художественных процессов в новом времени. И большие стили прошлого, и мини-стили нынешнего времени создаются по одним (или, по крайней мере, по схожим) законам. Формируясь на периферии определенных авторитетных и в достаточной степени официализированных течений и направлений, внутренне мутирующих (то есть еще не омертвевших окончательно), эти стили в своей игровой стихии рождения примеривают те элементы, те грани их, которые способны к взаимодействию. В этот «темный» период своего развития, когда происходит громадная работа по сопоставлению, примериванию и перекодировке, многое остается предположительным, экспериментальным. Складывающаяся система группирует элементы в определенную, способную к некоторому саморазвитию структуру, внутри которой может быть заложен и момент ее распадения, и отслоения других, внеположенных непосредственно, и соседствующих, ибо существование одной системы предполагает наличие и других.

Известно, что неким прологом в искусство XX века явились стиль модерн и символизм, представляющие единую эпоху ар нуво. Исторический смысл их заключался во многом в создании некой единой стилистической общности, противоположной довольно-таки хаотическому предшествующему развитию, особо заметному еще в 1880-е годы и преодолеваемому в 1890-е. Не касаясь анализа всей структуры, тут можно заметить, что к нему приплюсовывались явления, некогда почти что противоположные. Импрессионизм в своем развитии превращается в некий антиимпрессионизм (при сохраняемом некотором сходстве), в «поздний импрессионизм». И «осень» этого течения, учитывая, что патриархи его активно работают, не менее впечатляющая, чем начало, чем весна в 1860—1870-е годы. Но именно этот поздний период стал рассматриваться как «стиль», что нашло непосредственное выражение в известной тогда книге Рихарда Гамана «Импрессионизм в жизни и в искусстве» (1907), в которой определялась схема приемов художника (смазанность изображения, фиксация мимолетности, кадрировка, оптический эффект, написание раздельным мазком и т. п.). Характерно, что такому «импрессионизму» было дано интерпретационное обоснование в существовании психологии восприятия жизни современным человеком, находящимся все время в движении, скользящим по поверхности жизни, человеком «эпохи впечатленизма». Более того, такой схематизированный «импрессионизм» мог быть обнаружен и в прошлом, будь то «античный», «палеологовский» или «барочный» импрессионизмы. Так, системосоздающий стиль модерн приблизил к себе и импрессионизм.

Впрочем, в последующую эпоху о «стилях» как-то не принято было говорить, хотя современниками неоднократно улавливались не только стилистические тенденции, но и само стремление отдельных «измов» к стилеобразованию. Более того, легко можно было заметить, что каждый «изм», если ему удавалось (а как правило, удавалось), развертывался до своего возможного предела, доходя до всех искусств, включая и выходы в зодчество, декоративно-прикладное искусство и т. п. При этом видно, что отдельные направления, резко отрицая друг друга, тем не менее словно «договаривались» между собой, определяя стилистический облик того или другого десятилетия (из них выпали только 1940-е и 1990-е).

Структурность «стилей-измов» предполагала веру в наличие некой упорядочивающей воли, такие системы создающей или способствующей их развитию. Понятно, что Бог, Мировой дух, Логос или Истина, как сугубо метафизические понятия, тут уже работать не могли. Тем не менее поиск первопричины, определяющей инициативу, всякий раз велся. Казалось, существует всегда нечто, сводящее избранные из многообразия (из многообразия ли?) элементы воедино, а потом и разводящее их вновь. Об этом в 1966 году писал в статье «Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук» Ж. Деррида. Единство такого «мира», скажем, обеспечивалось волей самого художника, его «Я». Вот, к примеру, художник-кубист сотворил свой, столь «непохожий» на реальный, мир. Правда, подобной вере в универсальное «Я» мешает то обстоятельство, что таких «Я» соответственно «мирам кубизма» у многих художников было несколько, но не в этом сейчас суть. Тут мог действовать и некий универсальный «Дух», почему экспрессионизм и стал объявляться не стилем, но выражением духовных сущностей (хотя, одно другому на самом деле не противоречило). Футуризм был «проектом будущего», сюрреализм — выражением желаний подсознательного, геометрическая абстракция — обозначением Абсолюта покоя и гармонии, как классовой, так и космической, поп-арт — символом символов общества потребления, трансавангард — традиций и т. п. Весь вопрос заключается только в том, существовала ли такая первопричина на самом деле или же ее формула порождалась во время становления самого явления и даже, что часто, допридумывалась позже? По всей видимости, версия первопричины принималась как более или менее удовлетворительная, а то, что их оказывалось впоследствии несколько и даже много, только работало на концепцию полицентричности культуры новейшего времени, более того, само число их снимало проблему метафизичности.

Все они представляли собой некую форму испытаний возможностей осуществления тотальных программ, и потому их смысл видится не в осуществлении одной из них, а в их совместном сосуществовании, взаимодействии, смене, развитии, когда они не представляют какие-то истины в конечной инстанции, а иллюстрируют пути к постижению таких истин (при всем сомнении в том, что они вообще существуют). Бесконечная, беспрерывная борьба за власть образов и одновременно каналы, по которым они доходят до адресатов. Власть универсальную...

Вот почему XX век вновь обращается к силе аллегорий.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ВКУС ЯНГГОНЫ

ВКУС ЯНГГОНЫ Преодолевая довольно сильное течение Ревы, я со своими спутниками направляюсь в глубь Вити-Леву. Позади остаются деревеньки, расположенные на зеленых берегах, которые наверняка не изменились с тех пор, как сто или полтораста лет назад сюда стали проникать

«Русский вкус»

«Русский вкус» Иначе аргументация разворачивалась в тех случаях, когда в основу рассуждений о «русскости» клались идеи немецкого романтизма. Тогда речь шла о «нации» как этнокультурной общности. В отличие от нейтрального понятия «народ», используемого в социальном или

Вкус победы

Вкус победы В тот день я в очередной раз отправился покупать телефон. А это дело в Японии совсем не простое. Особенно для иностранца.Хорошо известен тот факт, что японские производители сотовых телефонов переняли свое секретное искусство напрямую от ниндзя. Первый

ВКУС

ВКУС См. «Пошлость».

Вкус счастья

Вкус счастья Недостаточно просто установить, что боги едят и пьют. Безусловно, питание занимает вполне определенное место в деятельности богов и совместимо с божественной природой. Все это так, но следует сказать больше. Бессмертные, могли бы мы продолжить, если бы

На вкус и цвет

На вкус и цвет То, что надо Исаак Карассо (Isaac Carasso; 1874–1939), преуспевающий детский врач из греческого города Фессалоники, в 1912 году увидев, что на Балканах начинает разгораться война, переехал в более спокойный и богатый город, в Барселону. Вскоре он отметил, что у многих его

4.14. Вкус — это нюх

4.14. Вкус — это нюх Вот собака. У нее нюх. Она принюхивается. А вот человек. У него вкус. Он вкушает.Вкус приходит во время еды. И нет ему меры у сытого.Есть люди с высоким вкусом. И есть с низким. С высоким вкусам живут в мире прекрасного. В симулятивном пространстве культуры. С

31. Вкус

31. Вкус Чтобы изобразить вкус, рисуют начало рта, поскольку любой вкус удерживается этим местом. Я говорю о полном вкусе. Но чтобы показать неполный вкус, египтяне рисуют язык между зубов, так как все вкусы определяются этим

ТЕМА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИГРЫ. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИГРЕ. ТЕОРИЯ ИГРЫ

ТЕМА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИГРЫ. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИГРЕ. ТЕОРИЯ ИГРЫ Игра как особый вид деятельности человека, имеющий свободный, непринужденный характер и во многом определяющий духовную культуру эпохи, отличается сложностью и многозначностью.