10 Развитие Москвы

Москва моего детства, особенно если сравнить ее с сегодняшней, выглядела бедной, убогой, обшарпанной. Весь архитектурный антураж не изменился в целом с 1914 года. Кое-где были видны следы октябрьских боев 1917 года и периода Гражданской войны: выбитые кирпичи на здании МГСПС (впоследствии музей Ленина)[6], простреленная снарядом трамвайная мачта около памятника Пушкину, каменные фундаменты разобранных на дрова небольших деревянных домов, оставшихся в годы разрухи без хозяев. Здания, уже десять-пятнадцать лет не ведавшие ремонта, даже «поддерживающего», ветшали. Где-то на окраинах строились жилмассивы для рабочих, вообще же новостроек было мало. Кое-где в центре появлялись новые здания для учреждений, выполненные в сухих, геометрических формах (никакого декора, только прямые углы!), конструктивизм негласно был объявлен ведущим стилем социалистической эпохи.

С наплывом людей из провинции некогда богатые многокомнатные квартиры в предреволюционных доходных домах превратились в коммунальные – на несколько семей. Существовал приказ, предписывавший на каждом доме вывешивать жестяные доски со списком ответственных съемщиков – по квартирам. Любопытно было читать эти списки: при каждой квартире значилось до десятка фамилий! Каким-то обратным приказом все эти доски после войны были удалены. Помню случайно уцелевшую в 1961 году доску в подъезде дома № 1 по Машкову переулку: только в квартире № 17 была указана одна фамилия – Е.П. Пешкова (вдова А.М. Горького), во всех остальных проживало по нескольку семей; а ведь в доме, комфортабельном и благоустроенном, до революции жили преимущественно представители интеллигенции, профессура и врачи.

Коммунальные квартиры стали непременным и неизбежным атрибутом послереволюционного быта. Можно себе представить, как осложняли жизнь «места общего пользования», кухня, где одновременно шипело несколько керосинок и примусов, вражда случайно объединенных жилплощадью самых различных по культурному уровню и происхождению семей, драка за крохотный участок в коридоре или на кухне: «Опять ваш велосипед весь коридор загораживает», «А вы свой столик на кухне подальше отодвиньте, нечего других оттеснять», «Вы бы хоть научились в уборной воду спускать, теперь лакеев нет», «Не смейте собаку в ванне мыть» и т. п. Входы в квартиры были снабжены либо несколькими «индивидуальными» звонками, либо одним общим, но с многочисленными карточками: Ивановым – один раз, Петровым – два звонка, Сидоровым – два коротких, один длинный и т. д. На самих входных дверях висело по нескольку почтовых ящиков с указанием фамилии и выписываемой периодики.

Государство было еще слишком бедно, чтобы за свой счет строить жилые дома; строили их жилищно-строительные кооперативы, иногда – с дотациями предприятий. Это не значит, что в домах ЖСК каждая квартира была на одну семью: если не хватало денег, то член жилкооператива заранее рассчитывал на комнату в коммунальной квартире, даже если у него были подрастающие дети. Дома ЖСК строились со всеми удобствами (газ, ванные), и квартиры в них казались раем для жителей подвалов и полуподвалов.

Подсосенский переулок, дом 13 – долгое время это был пустырь с остатками разобранного на топливо дома. Но вот в 1929 году сюда пришли строители. Это была первая виденная мною стройка дома. Я внимательно следил за ходом строительства, рисовал на картоне различные его стадии, не ленясь вырисовывать каждый кирпичик. Строили вручную: сначала землекопы вырыли котлован, затем каменщики заполнили его глыбами белого (бутового) камня и залили цементом. Потом бородатые мужики в парусиновых передниках ловко клали ряды кирпичей, промазывая промежутки раствором. А почему здесь пропустили, не кладут? Ага, значит, будет окно, выкладывают только простенки справа и слева. Каменщики вели себя как аристократы, это все же были мастера; они покрикивали на чернорабочих, таскавших «на горбу», с помощью особого устройства – «козы» кирпичи по шатким мосткам и трапам. Никаких строительных кранов, одна лишь физическая сила. Кажется, только бочки с раствором поднимались к местам кладки на блоках.

Наконец стройка подведена под крышу, плотники устанавливают белые, обтесанные стропила, из-за чего верх здания выглядит гигантским обглоданным скелетом. Но вскоре кровельщики обшивают стропила листовым железом, и долго звучат в ушах их звонкие молоточки: бим-бим-бим.

Однако это не всё: дом построен, но еще не одет. С крыши спускают люльки (какое нежное, детское слово для грубо сколоченных ящиков!), с которых штукатуры ловко набрасывают на стены цемент, а потом выравнивают его мастерками. В это же время оконные проемы заполняются рамами, стекольщики быстро вставляют в них стекла, маляры проворно красят крышу, рамы, двери, водосточные трубы – и вот вместо пустыря стоит высокий и красивый дом под № 13. Стоит как-то странно, словно застенчивый новичок, правым углом ближе к улице, левым отступя, будто робея подойти к тротуару. Высокий и красивый… Так мне казалось тогда – сейчас (хотя его надстроили до шести этажей) он видится убогим и низкорослым. Тем не менее это памятник эпохи, типичный для первой пятилетки: дом, построенный без всяких экскаваторов, подъемных кранов, разбрызгивателей и подобной техники – одними лишь крепкими и умелыми мужичьими руками.

Так возводились в Москве первые советские дома. Особая ответственность лежала на инженерах: не дай Бог в чем-то ошибиться, недоглядеть – осудят не просто за халатность или небрежность, а обвинят во вредительстве. Ведь, как правило, диплом у инженера не советский, а еще с царским орлом – какого-нибудь императорского училища, а сам он – дворянского происхождения, то есть потенциальный классовый враг.

В те же годы у Большого Каменного моста выросли огромные темно-серые корпуса Дома правительства, как его тогда называли. Это был первый советский многоквартирный «жилмассив» – с театральным залом, кинотеатром, столовой и магазинами.

Коридор коммунальной квартиры.

Фотография 1929 г.

Квартиры распределялись среди крупных ответственных работников Совнаркома и ЦК. Самым высоким домом Москвы 1920-х годов было здание между Калашным и Средним Кисловским переулком, сейчас хорошо просматриваемое с Арбатской площади. Арендовал его Моссельпром – популярная и влиятельная в те времена торговая организация, которая, располагая большими возможностями и средствами, сбивала цену на сельскохозяйственные продукты у частника. Моссельпром выделял огромные средства на рекламу, даже дом в Калашном был уснащен коронным девизом этого объединения, сочиненным Маяковским: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Прямоугольный дом с высокой башней на некоторое время стал одной из достопримечательностей столицы и даже горделиво именовался «московским небоскребом». Мне выписывали журнал «Пионер»; приложением к одному из его номеров была картонная раскройка дома, которую я старательно вырезал и склеил там, где было указано. Так «московский небоскреб» в миниатюре утвердился и на моем подоконнике, месте моих домашних игр и занятий. Вниманию современной молодежи: собственным письменным столом я обзавелся только тогда, когда мне стукнуло 42 года.

Широкое строительство развернулось в 1930-х годах; ему предшествовала грандиозная ломка. В первую очередь церквей как центров религиозного мракобесия. Список снесенных в 1928–1934 годах церквей, как правило – ценных памятников архитектуры, мог бы ввергнуть в уныние не только современного любителя старины, но и человека, совершенно равнодушного к архитектуре. Но древность тогда вообще была не в почете; к зданиям относились, как к бытовым вещам, домашней утвари: чем старее, тем ненужней. К тому же все старое связывалось с эксплуататорским строем и слова тогдашнего государственного гимна «Весь мир насилья мы разрушим до основанья» понимались не только в социальном плане, но и как слова о материальном, вещественном «старом мире».

Сносились не только церкви, но и гражданские сооружения, многие, как объяснялось, для расширения улиц и площадей, облегчения транспортного движения. Так исчезли Красные ворота на одноименной площади, которые мне, ребенку, особенно нравились венчающей фигурой юноши-ангела с трубой. В 1936 году были разобраны Триумфальные ворота, ныне восстановленные на новом месте, но совершенно потерявшие там свою значимость и монументальность, – пример, лишний раз подтверждающий, как подлинно ценное архитектурное сооружение прочно вписано в окружающий пейзаж и как не терпит оно переноса в другое место.

Площадь Красные Ворота до и после сноса триумфальных ворот. Одна из открыток серии «От старой к новой Москве». 1930-е гг.

В знаменитой Сухаревой башне мне еще удалось побывать: там помещался Музей истории Москвы, тогда – Коммунальный. С Сухаревой башней дело обстояло сложнее, снесли её волевым решением, но после некоторой дискуссии. Она действительно загораживала две крупные магистрали и приводила к серьезным транспортным заторам[7]. Чуть ли не ежедневно около нее случались аварии, нередко с человеческими жертвами, и довод гуманности в устах сторонников ее сноса звучал весьма весомо. Передвигать же громадную башню или делать объезд вокруг нее для той поры было делом малореальным. Так или иначе, участь великолепной башни, построенной на столь неудачном месте, в 1934 году была решена.

В том же году была сломана Китайгородская стена на участке от Лубянки до Варварской площади. Вот это уже вряд ли было необходимо: ширина Китайского проезда до Ильинских ворот была бы достаточной и для современного движения, далее же (на Старой площади) стена никому не мешала и ничего не стесняла, езда там все равно на двух уровнях. Другое дело главное её украшение – ворота с башнями. Арки их действительно были крайне узки. Если бы тогда объявили Китай-город заповедным, закрытым для транспорта местом, то всё можно было бы сохранить. Но заповедным местом Китай-город не объявлен даже сегодня из-за обилия государственных учреждений.

Китайгородская стена между Ильинкой и Лубянкой мне хорошо памятна: школьником я нередко наведывался сюда на книжный рынок. Вся полоса около стены была усеяна палатками книготорговцев, а кое-кто торговал и с лотков или прямо с земли, разложив товар на холстине. Торговля была сплошь букинистической, здесь можно было откопать изумительные книжки, и только мой тогдашний глупый возраст ограничивал собственный выбор томиками Жюля Верна и Уэллса. Да и денег было мало. А торг был таков: владелец лавки визуально оценивал отобранные книги (копаться в них можно было сколько угодно). Помню, я отобрал две книги, он решительно добавил к ним третью, по своему выбору (тоже неплохую для подростка) и сказал «Ну, давай свой рубль и проваливай». Купюру торговец видел или угадывал в моем кулаке и сразу смекал, что она – единственная.

Сухарева башня. Фотография 1930-х гг.

Лубянская площадь. Справа – Китайгородская стена и Никольские ворота, открывавшие въезд на Никольскую ул.

Фотография 1929 г.

Торговали у Китайской стены и старинными картинками – лубками и офортами, иные приносили целые альбомы с видовыми открытками, а то и голыми красавицами. Среди литературы было много предреволюционных изданий – книги «властителей умов» тогдашней интеллигенции, всякие там Ницше, Шницлеры, Стриндберги и Уайльды. Но в избытке были и классики, в любых изданиях и по любой цене – от массовых пятикопеечных изданий до импозантных брокгаузовских фолиантов. Немало встречалось старинных курьезных изданий – допотопные сонники, лечебники, письмовники и песенники, цена которых была невысока, поскольку спросом они почти не пользовались. Но были, конечно, и. очень ценные издания, которые торговцы в ожидании солидного покупателя прятали под прилавком.

Если бы на машине времени запустить на тот рынок современного денежного книголюба, с ним случилось бы одно из двух: либо он тут же умер бы от потрясения, вызванного богатством выбора, либо увез бы целый грузовик букинистической литературы, цена которой с тех пор выросла раз в двадцать.

Когда рынок закрыли, многие букинисты перекочевали в другие места центра, обосновавшись в глухих подворотнях или глубоких нишах зданий. Помню знаменитого Ципельзона, сменившего свою лавку у Китайской стены на торговый стенд у входа в нынешний театр Ермоловой. Уже после войны я слышал его публичный рассказ о себе, который передаю в собственном, но, по-моему, точном освещении. В годы революции он, нищий студент, женился на дочери действительного статского советника, обладателя огромной библиотеки. Старый сановник был, разумеется, не в восторге от брака своей единственной, воспитанной гувернантками дочери с безродным евреем, к тому же крайне уродливым и с «дурными манерами». Но презираемый зять оказался столь проворным коммерсантом и знатоком книг, что, скупая за бесценок библиотеки других «бывших», не только спас семью от голодной смерти или во всяком случае распродажи всех богатств, но и способствовал её (и своему) полному процветанию. Так что брак дочери оказался на редкость удачным.

Но вернусь к архитектуре. Наиболее громким и грозным актом уничтожения архитектурного памятника был снос храма Христа Спасителя, господствовавшего своим гигантским золотым куполом над всей Москвой[8]. Это было бы равносильным сносу в Ленинграде Исаакиевскош собора, тоже, между прочим, сооружения эклектического, спорных художественных достоинств, и тоже, бесспорно, символа самодержавия и православия. Однако ленинградцы оказались умнее москвичей: они сохранили едва ли не все свои памятники, даже сугубо одиозные, вроде церкви Воскресения на крови и конной статуи Николая I. Кажется, не уцелела только маленькая церковь Знамения перед Московским вокзалом, но построенная после войны на её месте станция метро «Площадь Восстания» откровенно имитирует формы снесенной церкви.

Внутренняя часть Китайгородской стены в районе Старой пл. Фотография 1927 г.

Тихо и незаметно исчезли в Историческом проезде древние Иверские ворота с двумя проездными арками: военным парадам с их могучей техникой они несомненно мешали[9]. В том же 1931 году от здания ГУМа перенесли к храму Василия Блаженного памятник Минину и Пожарскому. Знатоки говорили: «Ведь Минин показывал Пожарскому рукой на Кремль, дескать, вставай, спасай династию», им отвечали: «Потому и переставили».

Страшной потерей для Москвы был бы снос храма Василия Блаженного. Такое намерение было, собор заграждал движение танков и артиллерийских орудий во время парадов. Называли даже инициатора сноса – архитектора Щуко. Спас собор архитектор-реставратор П.Д. Барановский, ему бы следовало поставить хотя бы бюст около собора. Сталин в последний момент внял гласу разума и отменил снос.

Факт, который уже никто не помнит, но за подлинность которого я ручаюсь, ибо он меня крайне поразил: по чьему-то влиятельному приказу (скорее всего, самого Сталина) в 1933 или 1934 году отрезок Кремлевской стены между Спасской и Никольской башнями был густо закрашен белой краской. Вероятно, казалось, что белый цвет лучше выделит мавзолей. Но опыт не удался, и белую краску вскоре начисто отскоблили.

Кстати о мавзолее. Построенный в 1930 году, он стал подлинным украшением площади, трудно себе представить, что когда-то его не было. В этом блестящая заслуга А.В. Щусева. Удивительно, как маленькое сооружение, окруженное громадными стенами и башнями, не утонуло среди них, а стало естественным композиционным средоточием обширной площади. Парадокс, едва ли не единственный во всей истории архитектуры.

Еще о парадоксах. Многие не поверят: как ни велика была ненависть к свергнутому самодержавию, но еще на 18-м году советской власти главные башни Кремля венчала эмблема монархии – двуглавые орлы, видимые отовсюду. Только в 1935 году их сняли и заменили огромными золочеными звездами, но они оказались слишком тяжелыми и угрожали целости башен. Через год их заменили более легкими, нынешними, светящимися в темноте.

Снос значительных архитектурных памятников, прежде всего церквей, продолжался до 1936 года, но с возрождением патриотизма и изменением отношения к отечественной истории волна спала.

Напомню, что до 1935 года термин «патриотизм» был запретным, так же как слова «родина», «отечество», даже в сочетании с эпитетами «советское», «социалистическое». Какая там родина, если Маркс говорил, что отечество пролетариата – весь мир, а Маяковский призывал «в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем»! Однако в конце 1935 года «Правда» опубликовала статью, посвященную постановке оперы Бородина «Богатыри» в Камерном театре. Ставил оперу Таиров, текст ее переработал Демьян Бедный. В ней были осмеяны русские народные герои – богатыри, и такое издевательство над русской историей и фольклором газетой резко осуждалось. С тех пор негативное отношение к дореволюционной России, её истории переменилось: уже в 1937 году страна торжественно отпраздновала 125-летие Бородинской битвы – в той самой войне, название которой «отечественная» в учебниках истории стояло в иронических кавычках. На Бородинском поле стали спешно восстанавливать заброшенные и полуразрушенные памятники героям битвы. Медленно, но твердо стало меняться отношение и к другим памятникам старины.

Не будь этого поворота в официальных исторических взглядах, Москва (да и не только Москва) не досчиталась бы еще многих исторических памятников, ценность которых бесспорна.

В 1920—1930-х годах, да и позднее были сломаны сотни скромных старинных усадебок и домишек эпохи Екатерины и Александра I, провинциальных и миловидных. Все они или почти все, не будучи Подновляемы, пришли в аварийное состояние и выглядели, как ветхие лачуги. Честно говоря, никто об этих домиках тогда особенно не сожалел – по многим причинам. Во-первых, они не казались особенно старыми (сто лет для здания – не возраст), в них подчас жили если не внуки, то правнуки первовладельцев. Во-вторых, став коммунальными квартирами, они и вовсе лишились элементарных удобств: жильцы были рады-радёшеньки отсюда уехать. В-третьих, такие дома сотнями сносились и до революции – они освобождали место для более современных и комфортабельных домов, то был естественный процесс сноса и замены старого жилого фонда, никого не удивлявший и не возмущавший. Сейчас, когда ампирных домишек осталось наперечет, мы законно скорбим по каждому новому сносу. Тогда же их было море и сохранять, тем более реставрировать их казалось неразумным и неэкономичным.

Разумеется, надо было законсервировать несколько наиболее живописных старинных кварталов Арбата и Староконюшенного переулка, наименее испорченных предреволюционной застройкой. Сейчас хватились, но уже поздно: «пушкинская тропа» мало чем напоминает улицы времен Пушкина.

Размышляя обо всем этом, нельзя не заметить: общественное мышление за последние лет тридцать заметно изменилось. Тогда мы предпочитали смотреть только вперед, теперь всё чаще оглядываемся назад, пытаясь сопоставить прошлое с сегодняшним. Так не только в нашей стране, но и везде в цивилизованном мире. Когда-то прогресс в технике, градостроительстве, экономике и т. п. нам представлялся явлением только желанным и отрадным. Сегодня, видя угрозу термоядерной и экологической катастрофы, мы все чаще задумываемся над теневыми сторонами прогресса и склонны идеализировать прошлое, видеть в нем преимущественно хорошие черты. Не случайно в этой связи увлечение стилем «ретро». При этом мы настолько избалованы бытовым комфортом, что считаем его совершенно естественным. Глядя на обиталища великих людей прошлого, мы забываем о том, что, с нашей точки зрения, они были убийственно дискомфортными. Сегодня даже самый ярый любитель старины счел бы для себя совершенно оскорбительным, если бы его переселили в дом с дровяным отоплением, где ему пришлось бы самому доставать и колоть дрова, топить печи, не забывать вовремя закрыть вьюшку. Но это еще не так страшно; а что бы вы оказали о выгребных ямах, вонючих ассенизационных обозах, свечном освещении, дикой антисанитарии Москвы еще сто лет назад, когда жителей ее безжалостно, часто еще в молодом возрасте, косили инфекции и эпидемии? Когда приходилось с нетерпением ждать водовоза с бочкой не очень свежей воды, вычерпнутой подчас прямо из Москвы-реки? Об удобствах, в которых живет нынешний москвич, обладающий современной квартирой, не мог сто лет назад мечтать даже московский генерал-губернатор.

* * *

В июле 1935 года было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О генеральном плане реконструкции Москвы». Я тогда же купил брошюру с его текстом, она у меня сохранилась. Тут многое любопытно, хотя бы то, что в начале стоит СНК, а потом уже ЦК; соответственно этому постановление подписано сначала Молотовым как председателем Совнаркома, а потом уже Сталиным как секретарем ЦК ВКП(б). Несмотря на это, генеральный план вскоре стал называться Сталинским, а Сталин – его великим вдохновителем и организатором.

Перечитывая постановление, убеждаешься, что многое в нем было правильным и остро необходимым: Москва должна была стать современным и удобным для всех ее жителей городом, очиститься от трущоб, обрести все блага цивилизации. И в этом направлении еще до войны за каких-нибудь шесть лет (план был рассчитан на десять) было сделано немало. Достаточно упомянуть развитие водопровода и канализации даже на окраинах, широкую газификацию и электрификацию, усовершенствование транспортной сети и т. п.

Однако во многом план страдал гигантоманией и утопизмом. Это особенно касалось новой планировки города. План предусматривал «сохранение основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей». Что это означало? При сохранении старых радиальных и кольцевых магистралей их предполагалось расширить чуть не вдвое; при этом целиком «зарезалась» та или иная сторона плотно застроенной старой улицы, то есть сотни капитальных и еще крепких домов следовало снести. А куда переселять людей? Об этом в плане не говорилось ни слова.

Кроме того, предусматривалась пробивка через живое тело города новых широких магистралей – в этой части план был реализован лишь после войны, причем дело ограничилось лишь двумя магистралями – Новым Арбатом и (частично, без Остоженки) Комсомольским проспектом, если не считать Новокировского, который, как приходилось слышать, до центра (Лубянской площади) доведен не будет[10].

Тверская ул. до реконструкции. Слева – здание Центрального телеграфа.

Фотография 1929 г.

Что касается радиальных магистралей, то осуществлена была лишь реконструкция улицы Горького[11]. Это, бесспорно, сделать было нужно, Москва получила столь необходимую ей достойную главную улицу. Только тот, кто помнит старую, узкую, кривую и холмистую Тверскую, поймет, что без реконструкции она не могла бы продолжать выполнять свою роль и стала бы неким тромбом города.

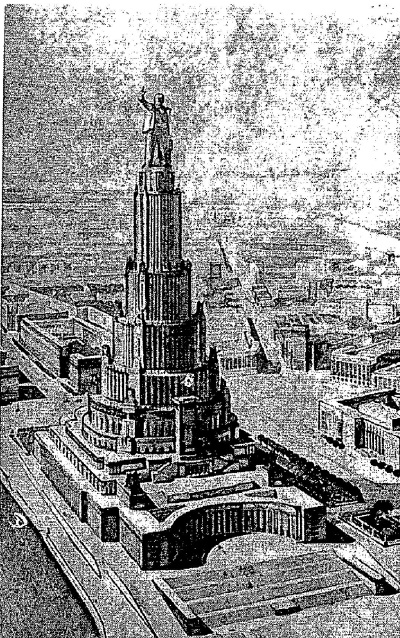

Проект планировки района Дворца Советов.

Из журнала «Архитектура СССР». 1935 г.

До 1935 года набережные Москвы-реки были укреплены камнем лишь от Устьинского моста и до Большого Каменного, берега Яузы вовсе не были «одеты камнем». По зеленым склонам, заросшим крапивой, репейником и щавелем, бегали ребята, валялись подозрительного вида босяки. Особенно ужасны были берега Яузы, даже около её устья. Кое-где, привязанные веревкой к колышку, блеяли козы. Сюда сливались помои, среди репья валялись изношенные калоши, дырявые ведра, дохлые кошки. Бурая, с лиловыми нефтяными подтеками Яуза, обтекая кирпичи и коряги, испуская зловоние, с трудом пробивала себе путь к Москве-реке, и это всего лишь в каком-нибудь километре от Кремля.

Еще до войны Москва-река и Яуза преобразились неузнаваемо. Уровень поднялся за счет волжской воды, старые мосты заменились широкими, новыми, булыжные набережные были расширены и заасфальтированы. Всё это предусматривалось планом и было точно и в указанный срок выполнено.

Но сколько в генплане было нелепого и несообразного! «Красную площадь расширить вдвое» – за счет чего? Говорили – ГУМа: вместо него, вернее в глубине, за ним, проектировался огромный и уродливый Дом промышленности, буквально задавливающий Кремль. Композиционным центром города, должен был стать уже не Кремль, а 420-метровый Дворец Советов, увенчанный более чем стометровой статуей Ленина, которая, как говорили знатоки, большее время года была бы окутана туманом и облаками. К нему от Лубянской площади должен был вести новый широченный проспект, жертвой которого стал бы не только квартал против Библиотеки им. Ленина, но и Манеж. Предусматривался снос кварталов между Волхонкой и Большим Каменным мостом; стоит посмотреть этот уцелевший, к счастью, квартал, плотно застроенный капитальными жилыми домами – целый районный город.

Дворец Советов, строительство которого началось и было прервано войной, оказался никому не нужен – ни на старом, ни на новом месте, избранном после войны на Ленинских горах[12]. Сколько бы стоило это помпезное сооружение, за счет которого можно и нужно было бы построить для москвичей сносные квартиры или, во всяком случае, лучше подготовиться к войне. С какой горечью я узнал уже после войны, что любимец Гитлера архитектор Шпейер, ознакомившись с генпланом реконструкции Москвы, предложил фюреру свой план нового Берлина с центром – Дворцом Германии на каких-то десять метров, ради рекорда, выше проектировавшегося Дворца Советов!

Изучая генплан 1935 года, приходишь к мысли, что он по праву был назван сталинским. В нем чувствуешь руку и волю Сталина: план это во многом волюнтаристский, беспощадный ко всему старому, дореволюционному, преследующий целью превратить исторический центр Москвы – любой ценой и в кратчайшие сроки – в помпезно-парадную декорацию, которая вызывала бы у людей коленопреклоненное восхищение и верноподданнический трепет. Такого масштаба план мог бы, пожалуй, составить только Петр Великий, аналогию с которым Сталин отвергал («Исторические параллели рискованны, данная – бессмысленна», – сказал он в беседе с немецким журналистом Эмилем Людвигом). Разница была лишь в том, что у Петра было больше вкуса, чем у Сталина, а главное, что Петр умел привлекать к работе талантливых архитекторов и доверяться их вкусу. Сталин же имел в своем распоряжении сотню, быть может, неплохих профессионалов, но ни одного гения. Никто из них не посмел бы ему возразить ни словом, ни взглядом.

Как хорошо, что сталинский радикальный генплан после войны был тихо пересмотрен и скорректирован с удалением из него большинства гигантоманских замыслов, а в 1971 был заменен новым, гораздо более разумным, жизненно насущным.

* * *

Еще до принятия сталинского плана был снесен старый Охотный Ряд, насколько помню, мало украшавший центр Москвы, – разнородные, преимущественно приземистые здания с лавками. Рассказывали, что в ночь закрытия лавок, перед их сносом, из них ринулись полчища потомственных охотнорядских крыс – организованно, стройно, чуть ли не поротно и побатальонно. Направлялись они по Моховой к Москве-реке. На утро будто бы нашли скелет растерзанного постового милиционера, оказавшегося на пути крысиной армии. Куда ушли эти твари – неизвестно.

На правой стороне Охотного Ряда построили гостиницу «Москва», которую в период строительства именовали «Гостиницей Моссовета». Мне еще тогда охотнорядский фасад здания не нравился своей дробностью и невыразительностью. Гораздо более привлекало аскетически строгое здание на противоположной стороне (тогда тут помещался Совет труда и обороны)[13]. Вскоре расчистили участок между «Москвой» и Манежем, плотно застроенный старыми каменными зданиями, в том числе унылого вида гостиницей со странным названием «Лоскутная». Рядом с гостиницей, напротив нынешнего «Интуриста», был старенький дом с букинистическим магазином, в котором всегда было обилие изданий первых лет революции, часть их была напечатана с помощью примитивной множительной техники – всякого рода сочинения футуристов, имажинистов, акмеистов и т. п.

Раскрылась огромная площадь, вначале не имевшая официального имени – её называли то Манежной, то Новоманежной, то Университетской. В 1967 году её бездумно наименовали площадью 50-летия Октября и поставили закладной камень памятнику в честь этой годовщины[14].

Планировать сооружение памятников не в память самих событий, а в честь их годовщин мне кажется бессмысленным, тем более когда их никто и не собирается ставить. Такова же судьба памятника, который в 1954 году обещали соорудить в память 300-летия присоединения Украины к России, закладной камень в сквере у Киевского вокзала с большой помпой открыли, а о памятнике, кажется, и вовсе забыли.

И еще о нереализованных памятниках. Постановление «О генеральном плане реконструкции Москвы» предусматривало постройку на стрелке Водоотводного канала монумента в честь спасения челюскинцев. Ажиотаж по поводу спасения быстро прошел, и этот пункт постановления остался на бумаге. Кажется, на этом месте, а может быть, где-то неподалёку, но во всяком случае тоже в центре Хрущев в 1956 году предложил соорудить мемориал жертвам сталинских репрессий. Но предложение не было оформлено постановлением Правительства и, естественно, повисло в воздухе, о нем мало уже кто и помнит[15].

Пушкинская пл. и «дом с балериной» на ул. Горького.

Фотография 1951 г.

В 1939 году прорубалась новая улица Горького, взрывались и передвигались здания, я бегал смотреть на реконструкцию, старая Тверская мне хорошо была знакома, каждый дом и магазин, но никакого сожаления к ней я не испытывал, снесенное казалось уродующей столицу рухлядью; даже старое поколение москвичей никаких сожалений не высказывало, а радовалось. Правда, к корпусам архитектора Мордвинова москвичи отнеслись с иронией, но благодушной: посмеивались над арабскими башенками, украсившими дома по левой от центра стороне. Как рядовая, фоновая застройка новые корпуса быстро прижились, какое-то единство стиля улицы они создали. Чтобы акцентировать угол дома № 17, выходящего на Пушкинскую площадь, Мордвинов, зодчий весьма посредственный, ни к селу ни к городу установил на верхушке статую балерины с поднятой рукой (а не ногой), ныне давно уже снятую. Под статуей, в начале Тверского бульвара, оказался памятник Пушкину. По этому поводу кто-то посвятил Мордвинову эпиграмму:

Над головою у поэта

Воздвиг ты деву из балета,

Чтоб Александр Сергеич мог

Увидеть пару стройных ног.

Все говорили, что статуя изображает Лепешинскую, якобы жившую в том же доме. Как-то, оказавшись на одном приеме за столом рядом с балериной, я спросил её об этом. Вот её ответ:

– Никогда я там не жила и никто статую с меня не лепил. Слухи, быть может, вызваны тем, что в начале войны я дежурила на этой крыше вместе с Мишей Габовичем, тушили немецкие зажигалки.

На месте нынешнего сквера на Пушкинской площади стоял Страстной монастырь с высокой, но весьма безвкусной колокольней. Сквозь её арку мимо заурядных кирпичных зданий бывших келий обсаженная деревьями дорожка вела в главный пятиглавый храм, очень старый и живописный. В храме помещался довольно интересный антирелигиозный музей. Одним из его главных экспонатов были мощи Александра Невского, выставленные для того, чтобы показать их тленность – одни кости да череп. Тогда еще Александр Невский не считался героем русской истории, числился заурядным феодальным князьком, а канонизация и вовсе делала его личность отрицательной. Только фильм Сергея Эйзенштейна вернул Александру Невскому былое величие, накануне войны он стал фигурой нужной и заметной, ведь именно он разбил на Чудском озере немецких псов-рыцарей. Правда, во время действия договора с гитлеровской Германией (1939–1941 гг.) фильм был снят с экранов, но с начала войны снова стал широко демонстрироваться. Однако куда дели прах – не знаю. Церковь Страстного монастыря разобрали в 1938 году, с нею исчез и музей.

В феврале 1937 года Пушкинская площадь стала центром проведения всенародных торжеств по случаю столетия со дня гибели поэта. На колокольне Страстного монастыря повесили макеты обложек изданий Пушкина на разных языках. Я был свидетелем того, как гранильщики меняли старый, искаженный Жуковским по цензурным соображениям текст по бокам памятника на новый. Старый текст («И долго буду тем народу я любезен… Что прелестью живой стихов я был полезен») был рельефный, его сбили, дабы на новой плоскости высечь подлинный: «И долго буду тем любезен я народу… Что в мой жестокий век восславил я свободу».

Страстная (с 1937 г, – Пушкинская) пл. В правой части площади – Страстной монастырь.

Фотография 1920-х гг.

Правда, на другой стороне текст был правильный, не нуждавшийся в изменении» но ради единообразия его тоже высекли заново: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой». В первое десятилетие после войны эту строфу избегали цитировать: в ней упоминался «друг степей калмык», а калмыки к тому времени были высланы Сталиным из родных степей в Среднюю Азию.

Итак, в 1938 году монастырь снесли, и на площади образовался обширный пустырь, используемый для всякого рода праздничных базаров. После войны здесь разбили пышный сквер, а в 1950 году сюда перенесли, вопреки робким протестам ряда видных деятелей культуры, памятник Пушкину. Действительно, если вглядеться, сугубо лирическая, интимная фигура задумавшегося Пушкина, предусмотренная Опекушиным для тихой бульварной аллеи, не очень подходит к просторной площади и пышному скверу; на таком бойком месте не очень погрузишься в задушевное раздумье!

Памятнику Пушкину был посвящен богатый городской фольклор – стишки и анекдоты, слишком вольные для цитирования. Около него было излюбленное место свиданий, которое называлось так: у Пампушкина на Твербуле. В этом есть что-то французское: парижские студенты свой любимый бульвар Сен-Мишель именуют только Бульмиш.

Расположенный на берегу Яузы, поблизости от её устья, Андроников монастырь, один из древнейших в Москве, превратился после революции в неприглядные руины. Его не сломали лишь потому, что бывшие кельи хорошо подошли для рабочих общежитий. В главном храме устроили склад. Часть стен и высоченную, видимую издали колокольню разобрали на кирпич. Кажется, именно из этого кирпича рядом, на монастырском кладбище, воздвигли дом культуры завода «Серп и молот». Никто не посчитался с тем, что на кладбище были похоронены некоторые видные деятели русской культуры, в том числе первый русский актер Федор Волков. Сейчас плита с его именем положена около собора, но это псевдомогила: останки его, покоившиеся рядом, на кладбище, не уцелели. Дом культуры был построен рядом с бывшим монастырем не случайно, а символически: он должен был затмить своим великолепием недавнюю твердыню мракобесия и религиозного ханжества.

После войны, когда оценка прошлого радикально изменилась, строения монастыря были бережно восстановлены и превращены в музей Андрея Рублева. Не восстановили только колокольню; впрочем, она была не столь древней, как остальные строения. На старом месте остался стоять дом культуры, его сейчас никто и не замечает, столь проигрывает это заурядное творение конструктивистов первой пятилетки на фоне мудрой красоты, созданной безвестными строителями монастыря. А ведь мыслилось достичь обратного!

Как жаль, что в 1920—1930-е годы не нашлось у нас десятка влиятельных и одновременно умных голов, которые понимали бы важность разумного сочетания при реконструкции города старого и нового! Точнее – ценного старого и действительно интересного нового.

Насколько же богата Москва чудесными архитектурными памятниками, что и сегодня, после всех бессмысленных и безумных ампутаций, в ней сохранилось так много очаровательных уголков и видов, бесценных реликвий прошлого!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК