Глава V ПРОСТРАНСТВО. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Глава V ПРОСТРАНСТВО. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Пространство классической Европы не было замкнутым. Ланды распахивались почти повсеместно в лесистой западной Франции в начале правления Кольбера и особенно начиная с 1750 года. Так появляются голландские польдеры, во Франции — осушенные болота Пуату, в Испании — despoblados[70] долины Эбро и Сьерра-Морена. Однако в общем продолжала существовать демаркационная линия от Любека до Фиуме, делившая Европу пополам. Она проходила примерно по Эльбе, Судетам, охватывала Богемию, но исключала турецкую Словакию вплоть до конца XVII века, Австрию и христианскую Венгрию до 1683 года, а после исключила новоотвоеванную Венгрию на следующий же после Каленберга день. На западе — мир замкнутый или почти замкнутый: по ту сторону линии находились залежи — земли, которые еще только осваивались здесь и там (больше в XVII, чем в XVIII веке в Провансе; больше в XVIII, чем в XVII веке во Франции между Соммой и Луарой), подверглись суровому закону убывающей урожайности, сформулированному на английском примере XVIII века Рикардо и мэтрами туманной теории ренты в начале XIX века. На востоке — физически открытый мир с «фронтиром» в том смысле, который вкладывает в это понятие американская историография. Во 2-й пол. XVIII века некоторые уголки Украины предвосхищали американский Запад до появления железных дорог. Восточная Германия, Польша, лесная Россия принадлежали к этому раздробленному миру «пограничья». Население было изолировано в очагах, испещрявших великий лес, пронизанный прогалинами, которые еще можно было в течение более или менее долгого времени произвольно расширять. Напротив европейского Запада, мира, географически уже полностью замкнутого, на востоке лежал мир, еще широко открытый географически. Нет сомнений, что географическое закрытие означало бы конструктивный вызов, но этот эффект стал ощутим только после 1750 года. Эта оппозиция дает, быть может, ключ к демографической линии классической Европы: слегка нисходящая кривая на востоке, с трудом растущая — на западе. Рассматриваемая в перспективе XX века и во французской перспективе, классическая Европа располагается на уровне слабо растущей численности населения, не стагнирующей, и не падающей — как это было поспешно заключено по отдельным фрагментам французской кривой: цивилизация классической Европы была слишком крупным достижением человеческой истории, чтобы ее не сопровождал некоторый рост численности населения. Демографический факт был результатом алгебраической суммы микроволений. Ничто так глубоко не выражает глобальную позицию по отношению к жизни. Народ, не способный обеспечить смену поколений, — это народ, не способный творить.

Для измерения алгебраической суммы этих микроволений историк XVII — 1-й пол. XVIII века был менее безоружен, чем историк предшествующих эпох. Цивилизация классической Европы, — среди прочего наблюдавшая рождение научной эрудиции от Сен-Симона до бенедиктинцев конгрегации святого Мавра, — была еще и неощутимым, сектор за сектором, переходом от достатического периода к периоду престатическому и в конечном счете протостатическому. История как знание опосредованное основывается на сознательных свидетельствах, которые подвергает критике. Разумеется, за пятнадцать лет раскопки заброшенных деревень и аэросъемка покинутых городов позволяют приблизительно очертить мир, письменные следы которого были уничтожены или не существовали вообще. Можно попытаться измерить плотность расселения с помощью археологии исчезнувших деревень. Это техника бесценная для восточного Средневековья — того Средневековья, верхнюю границу которого русские историки небезосновательно передвигают вплоть до восшествия на престол Петра Великого, современника классической Европы, — но такой подход остается грубым, если не опирается на сохраненное в письменном виде свидетельство действующих лиц и современников прошлого.

Древнейшая статистика началась с умения считать, примененного к социальной сфере. Учет населения совпадает с началом исторической эры. Грех, который Всевышний покарал чумой в книге Царств (2 Цар. 24), перепись в начале христианского таинства Воплощения (Лук. 2: 1), перепись около 1500 года мексиканских lienzos на науатльских плато Анауака, около 1530 года — перепись quipous quechuas — еще более ценное свидетельство дописьменной статистики. За этой археологией древнейшей социальной статистики не должна теряться конкретная реальность. Три временные вехи с точки зрения демографической истории:

XIV век, конец XVI — начало XVII века, рубеж XVIII–XIX веков. Существует два подхода к численности населения для научного знания о населении: перепись — или, если угодно, срез, проводимый в определенный момент, от приблизительного подворного учета до пионерских переписей (Испания — 1787 год, Франция — 1801 год) конца XVIII века, — и та текущая регистрация прихода-расхода, которая именуется гражданским состоянием. Первый инструмент был грубым, второй — трудно реализуемым в силу своего гигантского масштаба.

* * *

Переписи и пересчеты плотной сетью покрыли пространство классической Европы на западе.

Впереди здесь, с точки зрения древности и точности, была Италия, хорошо изученная Юлиусом Белохом начиная с 1380 года. Справедливая компенсация за глобальный вклад в развитие цивилизации. В Германии первые, весьма неполные своды пришлись на период между 1350–1500 годами. В Пруссии не предпринималось ничего серьезного до правления Фридриха Великого, в 1740, 1747, 1751 и особенно в 1774-м — с его первой попыткой ретроспективной статистики; картину населения курфюршества дают четыре опорные даты: 1617,1688,1740 и 1774 годы. Для Западной Германии отправной пункт был, в общем, более ранним, но прогресс в XVIII веке — менее решительным. Швейцария в плане статистики была участком империи с привилегированным положением Женевы. В Австрии — удивительное опережение. Выдвижение Англии, Нидерландов и Соединенных провинций. Неравномерность Пиренейского полуострова: почти итальянская Каталония; контрастом — отставание Португалии. Кастильская статистика отражала наступление золотого века, административную дезорганизацию XVII столетия и административную реорганизацию XVIII века. Первую перепись нового времени для всей Испании 1787 года можно занести в актив просвещенного управления Флоридабланки.

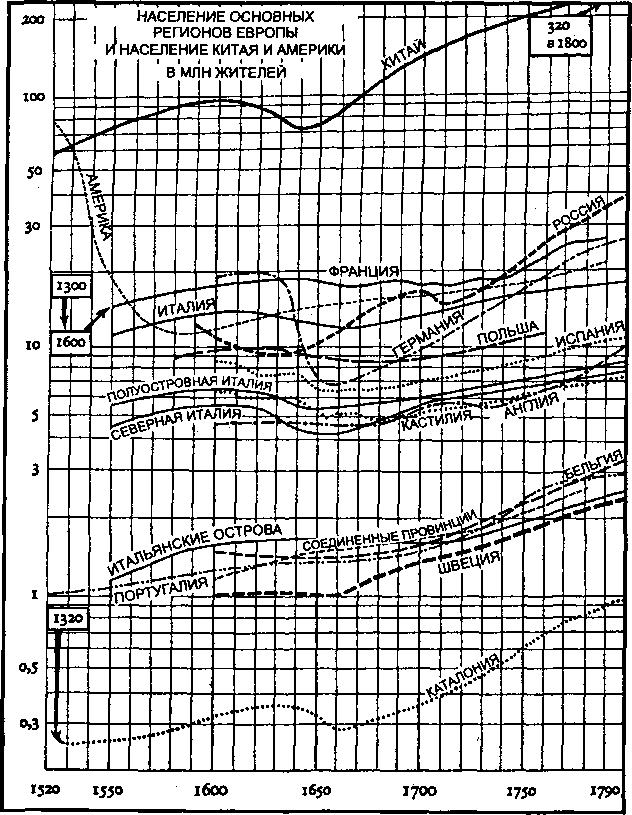

15. Население основных регионов Европы

В начале главы, посвященной исторической демографии, мы дали приблизительный набросок эволюции численности населения основных европейских регионов. Здесь отражен период 1600–1800 годов с углублением в Средневековье вплоть до начала XIV века в некоторых исключительных и показательных случаях. Вверху дополнительно приведены китайская кривая — в исторической демографии китайская серия наиболее длинная и наиболее плотная, если не наиболее достоверная из всех, которыми мы располагаем, — и американская кривая. Использованные данные весьма неравноценны.

Точные и достоверные сведения по Италии, Каталонии и большинству стран с плотным населением Южной и Западной Европы и гораздо более приблизительные по другим регионам.

Но кроме фактических уровней, нас интересует тенденция. Тенденция же неоспорима. Это наслоение на полулогарифмической схеме показывает более или менее глубокое снижение всех кривых на уровне 1650-х годов.

В лучшем случае происходит замедление роста и достижение предельных значений: смотрите английскую кривую, шведскую, Соединенных провинций или итальянских островов. Всё это территории защищенные, относительно ограниченные. В большинстве же случаев имеет место снижение, обратная волна и даже обвал. Снижение отмечается для Франции, Испании, Италии; обвал — для Германии и России.

Обратим внимание на понижающиеся линии. Почти повсеместно заметно выравнивание между концом XVII и началом XVIII века. Показатели исключительно высокие в пограничной России, Каталонии, во всей периферийной Европе, в том числе в Англии, т. е. в Европе, стремящейся во вне.

Французская кривая вышла позднее и разбилась раньше. Рост Китая — это рост России.

Наконец, Франция времен Старого порядка не была предпочтительной территорией. Еще раз повторим, что обвинять надо не небрежность старой администрации, но плохое хранение наших архивов и гигантские разрушения Революции. На протяжении XVII века осуществлялась целая серия подворных и подушных переписей, которые, однако, никогда не охватывали всего королевства и по которым еще предстояло сделать сводку. Первые попытки подушной переписи связывают с деятельностью Вобана. По Вобану, для применения его метода еще не хватало поддержки администрации. Попытки его осуществления в конце XVII века тоже были робкими и ограниченными. Генеральная перепись имела место в 1694 году. Великое обследование генералитетов 1697 года повторило в расширенном виде перепись 1664 года. Значительно выходя за рамки демографии, оно само было повторено, дополнено, обновлено несколько раз в течение XVIII века, мало чем отличаясь от материала большой современной переписи, не прошедшей конечной обработки для публикации. В этом все отличие от довольно посредственно проведенной переписи 1801 года. Французская официальная статистика XVIII века оставалась конфиденциальной, она была инструментом управления, подверженным суровым испытаниям архивов Старого порядка во время министерских переустройств Революции. Распространение результатов — не обязательно лучших, тех, которыми ведомство генерального контролера располагало в своих бюро, — принадлежало частной инициативе.

Бывало, что европейцы за пределами Европы проводили тщательную перепись населения завоеванных территорий. Так было в Америке. Десять миллионов жителей испанской Америки были в целом столь же хорошо сосчитаны, как французы Людовика XIV или испанцы Филиппа IV.

Европа не была чем-то исключительным в плане статистики. Население Японии известно столь же хорошо, население Китая в некоторые эпохи известно лучше, чем население Европы.

Население Японии оценивалось приблизительно в 6 млн. человек в начале XIII века. С конца XVII века и до Мэйдзи оно достигло уровня в 25–27 млн. Голодовки и сокращение населения за счет абортов и детоубийства поддерживали уровень островного населения, не затронутого войнами (Айанори Окасаки).

Первая китайская перепись стала частью великих административных реформ минского императора Тай-цзу (1360–1398) с его Желтыми списками. В масштабах одного континента — 60 млн. учтенных душ — минский Китай в конце XIV века сравнялся с Венецией и Сицилией. Численность населения стагнировала и даже слегка росла вплоть до середины XVII века. Понадобилось дождаться 1776 года, трудностей с питанием 70-х годов, чтобы административное переустройство перевело китайскую демографическую статистику на нововременную основу.

В 1680–1790 годах показатели роста от 120 до 301 млн. человек снова пришедшего в движение китайского населения сравниваются с показателями средиземноморской Испании, Валенсии и Каталонии, Восточной Германии и Англии. В некоторых отношениях подъем даже был сильнее в Китае.

* * *

Но был один пункт, по которому христианский мир сохранял преимущество, преимущество документа и его использования, текущая статистика прихода и расхода людей: королевский способ приходских регистров. Великие тексты, которые распространили в масштабах территориальных государств дотоле спорадическую регистрацию актов крещения, погребения, брака (ордонанс Кромвеля, Вилле-Коттре, Блуа, решение Совета тридцати, Вечный эдикт), датировались в лучшем случае XVI веком. Учитывая сопротивление, состояние архивохранения, первоначальные сомнения, большие продолжающиеся серии появляются не ранее начала XVII века и почти в конце XVII века стало возможно охватить всю национальную территорию.

Французский вариант был среднестатистическим. Остановимся на нем из-за недостатка места. Первые книги, которыми мы располагаем на юге, восходят к концу XIV века и уже более многочисленные — к XV веку. Это простые учетные книги полученных даров и взысканных духовенством повинностей за крещение, венчание или отпевание. В XVI веке к учету подключается король. Четыре фундаментальных текста создают институт: ордонанс Вилле-Коттре августа 1539 года, ордонанс Блуа мая 1579 года, апрельский ордонанс 1667 года, королевская декларация от 9 апреля 1736 года. Реальность обгоняла нормативные тексты. В XVI веке это очевидно. Вилле-Коттре ограничивал обязанность регистрации крещением и отпеванием только клириков, обладателей бенефиция. Однако повсюду, где велись регистры, фиксировались три акта. Ордонанс Кольбера в 1667 году установил ведение книг в двух экземплярах, декларация 1736 года обязала вести два регистра, составленных в двух подлинниках, предоставив нам определенный материал для изучения прогресса грамотности в деревнях. Современное гражданское состояние, гражданское состояние, эффективно охватывающее все королевство, во Франции восходит среди прочих реальностей нового времени к правлению Кольбера.

* * *

Пьер Губер после некоторых сомнений, Мишель Флёри и Луи Анри вот уже десять лет как определили метод использования, который некоторые историки проследили через всю Европу. Приходские регистры перестали быть великой «спящей массой» древних архивов. Они остаются чудесной и почти уникальной документацией по истории простонародья. Две сотни миллионов человек классической Европы не оставили иных следов своих жизней, отмеченных немногими радостями, множеством горестей, некоторой надеждой, а для многих — великим упованием, кроме этих трех актов: они напоминают о самых торжественных часах их жизни. Эти книги, разумеется, источник знаний по демографической истории, но в еще большей степени — по тотальной истории, если их внимательно прочесть, как того заслуживает документ, если все содержащиеся сведения рассмотреть в совокупности статистического анализа. Законодательный документ, ордонанс, прагматика высказывают сознательную волю правителя, коллективное желаемое штатов, они обрисовывают кривую желаний. Доклад интенданта двору содержит иной раз нужную истину. Никакой другой документ не имеет той истины, которой обладает приходской регистр, это регистр очной ставки, остановивший мгновение. Начиная с середины XVII века жители всей Западной Европы многократно расписывались в регистре: как участники брачной церемонии, как родители и свидетели при крещении и смерти. Все, кто был способен это сделать. От простого креста до твердого росчерка того, кто по должности был связан с письмом, — вся трудно классифицируемая гамма подписей, нарисованных, выведенных и скопированных. Приходской регистр позволяет нам проследить по всей Европе, быть может, крупнейшую победу классической Европы, которая, в сущности, несет в себе все прочие победы. Грамотность в протестантских странах, придерживавшихся кальвинистской реформации, прежде всего в католических странах, затронутых французской разновидностью католической реформации, столетием спустя и менее систематически, в других весьма неполно и с большим запозданием возросла между концом XVI (кальвинистская реформация) и началом XVII века, с одной стороны, и между серединой XVII и концом XVIII века (Франция), с другой, до 70–80 % для взрослого мужского населения и до 30–40 % для женщин. Дезорганизация начального образования во Франции во времена революции, его весьма медленная реорганизация на высшем уровне эффективности в XIX веке, предубеждения и официальная пропаганда сгладили в XIX веке воспоминание об этой великой победе прошлого.

Поскольку старые акты гражданского состояния в Европе протестантской, равно как и в Европе католической, регистрировали факт крещения, а не рождения, иначе говоря, таинство вступления в единение в Боге, серийное исследование крещения и, в частности, исследование всегда очень коротких расхождений между рождением и крещением позволяет глубоко погрузиться в область чувств и религиозных представлений людских масс. Это огромный документ для исследования систем восприятия, а в еще большей степени — для квантитативного исследования социопрофессиональных структур.

Но приходской регистр — это прежде всего инструмент регрессивной демографии, науки о численности населения и продолжительности человеческой жизни. Сегодня для нас времена сомнений уже позади. На этапе становления института не исключен недоучет смертности, но у нас есть средство выявить его и преодолеть последствия, впрочем ограниченные. Сколь бы ни была мучительна тайна оборвавшихся жизней, как бы ни умножалась скорбь, ни растрачивались усилия матерей, но женщины лишь повышают рождаемость, не оказывая влияния на единственно существенный показатель — чистый коэффициент воспроизводства. Чтобы постигнуть с минимальными усилиями систему координат, недостаточно расчетов, даже оперирующих большими общностями. Важнее ограничиться некоторыми примерами, опираясь на которые можно будет произвести восстановление семейных линий. Такое восстановление будет более успешным при наибольшей устойчивости семейных групп. Следовательно, города в этом смысле наименее удачны. Мы лучше осведомлены о деревне. Если не считать случаев исключительных. Что касается привилегированных групп: пэров Франции, крупной женевской буржуазии — здесь демограф опирается на встречные изыскания геральдики и генеалогии. Что касается крестьянской массы (85–90 % населения классической Европы: соотношение не изменяется до 2-й пол. XVIII века в некоторых привилегированных секторах, в Англии, в Соединенных провинциях), то ценой серьезных усилий и при высокой стабильности населения (подвижки нарастают и мешают работе начиная с 1730–1740 годов) восстановление достигает обычно уровня четверти и даже трети всех семей прихода. Главная причина неудач коренится в необходимости точно знать рамки каждого брачного союза. Молодые нормандские исследователи недавно усовершенствовали классические приемы, используя для расширения образца наряду с приходскими регистрами дополнительную документацию: рекрутские регистры моряков, деревенские податные регистры.

* * *

На подобной документальной основе конструировать можно смело. Проблема не в этом. Теория, рабочая гипотеза истощается быстро, что подтвердилось не так давно. И поскольку демография затрагивает главное, поскольку она основывается на самом интимном из действий, поскольку она мотивирована занятием общей позиции по отношению к жизни, — то всякая цельная теория исторической демографии несет в себе свидетельство о тех, кто ее создал, и в широком смысле — о тех, кто использует ее как инструмент познания и исследования.

В хороших вчерашних книгах и в менее хороших сегодняшних еще сохранилось то, что я с некоторой вольностью назвал бы механической схемой старинной демографии. В ее распоряжении было 60–70 % того, что знаем мы. Для нас она является исторической исходной базой, которую надлежит обогатить и превзойти.

Современники Старого порядка не ведали законов биологии. Перед жизнью они были не менее безоружны, чем перед смертью. Сексуальная жизнь в тех условиях приводила, не считая случайностей, к зачатию. Женщины производили на свет почти столько потомства, сколько позволяла природа. По поводу некоторых знаменитостей, например семейства Арно, с 10, 15 и даже 20 детьми у одной знатной дамы из парижского дворянства мантии, равно как и по поводу семейства Иоганна Себастьяна Баха, будут давать характеристику «среднее». Пятнадцать рождений, двенадцать смертей в младенческом возрасте. Ценой вот каких затрат обеспечивался коэффициент воспроизводства. Голод, войны, церковный целибат сдерживали щедрость природы. Абсурд!

Это наивное представление не проистекало от интимного знания и сочувственного понимания. Оно зависит от ряда бессознательных ценностных суждений. Прежде всего, оно определялось по отношению к несомненной, но грядущей реальности: демографической революции европейского XIX века, сокращению смертности благодаря прогрессу медицины и улучшению уровня жизни, таким образом, сначала происходило изменение численности, а затем — сокращение рождаемости. Во французском варианте почти одновременно наблюдалось сокращение обоих факторов. В некоторых случаях, как мы недавно установили, падение рождаемости предшествовало в нескольких географически ограниченных секторах падению смертности.

Франция же понесла убытки от благодатной революции численности населения. Она вступила в индустриальную революцию с боязливым менталитетом преждевременно состарившейся нации, являвшей собой возрастную пирамиду, катастрофически разбухшую наверху и поредевшую в основании. По ту сторону демографической революции — новое слабое равновесие семьи с двумя-тремя детьми; по эту — полнокровное равновесие старинной демографии.

Эта грубая схема, подчеркивая реальность, маскирует ее. Эта схема позитивистская, механическая, мальтузианская, мелкобуржуазная. Она усекает богатую человеческую реальность на прокрустовом ложе усредненного ментального горизонта. Она помещается на уровне средств, а не представлений, на уровне способов действия, а не форм бытия. Она предполагает, что человек недавнего прошлого обладал той же волей, но был менее обеспечен средствами. Эта схема игнорирует прежде всего весь демографический цикл. Своевольный отказ в праве на жизнь, своевольное ограничение рождаемости, однако же, не было изобретением европейского XIX века. Все уже самые примитивные общества постигли эти нехитрые секреты. Мальтузианская революция лишь весьма косвенно была революцией в средствах — в них, в сущности, никогда не было недостатка — она была революцией волеизъявлений. Старый порядок с демографической точки зрения характеризовался не отсутствием средств, а отсутствием мотивов.

Погружение в документ и демистификация демографической революции XIX века, приведенная к правильным пропорциям присущей ей усредненности, позволяет вывести более общую теорию старинной демографии.

Прежде всего, необходим плюрализм отношений. Демография господ и демография угнетенных. Необходимость такой дифференциации обретает очевидность в заморской Европе, в многорасовой Америке XVI, XVII и XVIII веков. Рождаемость в среде богатых и могущественных была более высокой, чем в среде бедных: при Старом порядке это первое правило.[71] Семейства с двадцатью детьми, эта биологическая исключительность, встречаются на уровне Бахов и Арно, в виде исключения — среди князей, но не среди простолюдинов. Самый ранний признак, предвещающий мальтузианскую революцию, находится на стыке XVII и XVIII веков во Франции и Женеве — это когда семьи пэров Франции (8 детей в XVII веке) и крупной женевской буржуазии в среднем перестают быть многочисленнее крестьянских семей. Начиная с 1740–1750 годов они становятся гораздо меньше. Точно так же переход от свирепого мальтузианства 30-х годов к равновесию в 40-е годы XX века в Америке и Западной Европе был отмечен обратным движением: ростом семей высших и руководящих кадров по отношению к нижним слоям общества, интеллектуалов — по отношению к людям физического труда. Такое движение ясно показывает, что проблема находится на уровне мотивов, а не средств. Мальтузианская революция во Франции была прогрессивным и внеэкономическим выравниванием к 1750 году мотивации крестьян Нормандии и Берри по мотивации герцогов и пэров. Весьма высокая рождаемость среди господ в XVII веке (8 детей в среднем) объясняется брачным возрастом женщин (18 лет) и поддержкой лактации кормилиц, происходящих из простонародных слоев населения. Считается, что лактация в значительном большинстве случаев влечет за собой временное бесплодие кормящей женщины. Освобожденные от этой тяжкой естественной обязанности в силу своего общественного положения аристократки были более плодовиты, чем простолюдинки. Из этого следовало сокращение длительности и учащение количества межродовых интервалов. Цивилизационный феномен — молочные братья. Молочное братство устанавливает сквозь сословия и классы человеческую взаимосвязанность. То, что Мазарини являлся молочным братом Колонны, было первым шагом к его возвышению, завершившемуся после Саламанки морганатическим браком «сицилийского мерзавца» с дочерью Филиппа IV и вдовой Людовика XIII.[72] Молочные братья и социальная мобильность. может, кто-нибудь напишет об этом.

Сверхрождаемость господ долгое время компенсировалась масштабами женского церковного целибата и военными потерями. В Англии вовлечение молодых дворян в дела крупной колониальной коммерции стало демографически сдерживающим фактором при отсутствии церковного целибата и умеренных военных потерях. Нарушение равновесия происходит во Франции приблизительно в конце XVII века. С одной стороны — строгое следование праву первородства и лишению дворянства, с другой стороны — сокращение женского церковного целибата в связи со всплеском в 1670–1690 годах религиозного пыла католической реформы, сокращение налогов с дворян при реорганизации армии по модели Лувуа. Именно тогда, в 1680–1690 годах, некоторые весьма ограниченные сектора высшей французской аристократии предпринимают мальтузианский поворот, который мало-помалу в течение полутора столетий затронет все слои общества.

Даже во Франции этот феномен реально становится массовым только в середине XVIII века. Наряду с демографией господ необходимо рассмотреть угнетенных, иначе говоря, характеристики деревенских масс, наиболее многочисленных и наиболее известных.

* * *

Мы можем воспользоваться схемой, которую Пьер Губер составил для деревень Бовези, и внести в нее региональные нюансы.

Брак был уважаем: коэффициент внебрачности в классической Европе весьма незначителен. Около 0,5 % в Бовези, 0,3–0,4 % в Анжу, не более 0,5 % по всему Лангедоку XVIII века. Запад, казалось, составлял исключение. Коэффициент Крюле в Перше достигает 1,4 %, в Порт-ан-Бессен с его моряцким населением — 2,5 %, но в Дувр-ла-Деливранс, в 4 км от морского берега на равнине Кана, доходит до 1,4 % и в Троарне, в травянистом оазисе на границе с известковым плато земли Ог, достигает 3 %. В тесной корреляции с коэффициентами внебрачности, превосходящими средние показатели, более высоки соотношения интервалов между беременностями, не превышающих 8 месяцев. Какова бы ни была амплитуда этих нюансов, это всего лишь нюансы. Внебрачные рождения имели место в городе. «Статистические исследования по городу Парижу», эта регрессивная статистика XIX века (1823), опубликованная до разрушения Коммуной старой системы гражданского состояния, дает сведения о количестве детей, найденных начиная с 1680 года. С 7 % пропорция быстро возрастает к концу XVIII века, что означает растущий коэффициент внебрачных рождений. Чем это объяснить? Случайные связи, устойчивое сожительство (главным образом начиная с 1750 года, как это подтверждает распределение по кварталам), но прежде всего — отток в крупные города незамужних матерей, изгнанных по моральным предписаниям. Приток заблудших дочерей и трагическая обратная волна «детей греха», отправленных в деревни, где они были зачаты. В конечном счете статистические исследования по внебрачной рождаемости конца XVIII века доказывают, что репродуктивного возраста достигали менее 10 %. Количество почти ничтожное, в конце концов.

Таким образом, по крайней мере для Западной Европы, 98 % рождений и 99,5 % успешных родов были законными. Учет внебрачности от этого не становится менее ценным для понимания ситуации. В деревнях мы наблюдаем признаки напряженности между более респектабельной сексуальной моралью равнин и вседозволенностью, характерной для лесных краев. Моральные меры, которые применялись против незамужних матерей, были при этом тоже минимальными. Все это содействует большей искренности источников, а стало быть, выявлению очевидного отклонения. Следовательно, мы оказываемся, в сущности, перед лицом двух различных типов внебрачных рождений. Первый был результатом добрачных вольностей, в целом устаревших, между мальчиками и девочками одной возрастной группы. Он доминировал на равнине. Против подобных вольностей церкви вели в XVII веке победоносную борьбу. К этому роду греха было мало снисхождения. В лесистых краях, напротив, преобладал другой тип внебрачных отношений, более значительный и более неискоренимый, — узурпированные права хозяев на служанок. Этот грех пользовался большим снисхождением. Что касается времени, предположительно наблюдается снижение в течение XVII века с подъемом в конце XVIII века. Мы видим, таким образом, что вырисовывается один из аспектов теории, которая кажется нам объясняющей продвижение французского мальтузианства. Французская католическая реформация (она достигает апогея своего воздействия на элиту к 1630 году, на массу — посредством нового клира, прошедшего реформированные семинарии, — начинаяс 1680 года и вплоть до 1720–1730 годов) в ригористской атмосфере арнальдианской моральной теологии привела к лучшему контролю над libido. Классическая Европа устанавливает ригористское отступление между поздним Средневековьем и Ренессансом, с одной стороны, и 2-й пол. XVIII века, с другой, не только на уровне элит, но и, что гораздо значительнее, на уровне масс. Когда духовный прилив спадает, опыт контролирования чувств продолжает существовать.

От католической реформации остается практический аскетизм. Ему предстоит трудная жизнь. Католическая реформация, как и реформация пуританская, искалечила, кроме всего прочего, часть фаллических экзальтаций традиционной культуры. Несмотря на то что в XVIII веке произойдет глубокая модификация мотиваций — жертвование радостью жизни, данное взамен иллюзорной материальной выгоды, — эти новые мотивации найдут опору в аскезе. Крайнее ограничение сексуальной сферы отразится на даре жизни. Сам по себе дар жизни оказывается скомпрометирован неотъемлемым удовольствием от акта зачатия. Исключительная сексуальная аскеза будет способствовать достижению традиционных мотиваций, полностью предоставляя новым мотивациям средство. Мальтузианство coitus interruptus,[73] таким образом, является следствием аскетических перегибов секуляризованных реформ церкви.

Вступление в брачные отношения было всеобщим, но поздним. Женское безбрачие в низших классах являлось исключением в отличие от того, что происходит на вершине иерархии. Женское монашество практически было запретным для простолюдинов. Причина — материальные трудности и слабое влечение. Не многие из старых дев, тех же вдов до 30 лет, легко находят сбыт. Женская сверхсмертность, связанная с опасностями первых родов, имеющих иногда необратимые последствия, в самом начале взросления, маскулинность рождаемости ведут к углублению легкого дефицита женского населения между 25 и 30 годами.

Рождаемость в семьях классической Европы, мало или вообще не мальтузианская, зависит, очевидно, от брачного возраста женщин, от окончания фертильного периода, от дородовых и межродовых интервалов и, наконец, от продолжительности брака. Эта плодовитость меньше, чем предполагалось, меньше, чем для господствующих. Коэффициент брак/рождаемость легко падает с конца XVII до конца XVIII века во Франции с 5 до 4 и даже ниже. Но гораздо более серьезное соотношение, высчитанное на примере полных, вновь восстановленных семей, дает для Средней Франции, с 1680 по 1750 год, показатель чуть ниже шести единиц. Показатель чуть выше шести означает, что население быстро растет, чуть ниже пяти — стагнирует и даже сокращается. В XVIII веке в число устойчиво растущих входят Германия, Англия, средиземноморская Испания, часть юга Франции. Шестнадцатый век был во Франции более фертильным, чем семнадцатый. Стагнация имела место между Соммой и Луарой в период эгоистичного правления Людовика XIV, в Нормандии — после 1750 года. Рождаемость в крестьянских семьях классической Европы не была постоянной величиной. Но колебания ее незначительны. Выше всего рождаемость господствующих классов или рождаемость пионерских окраин заморской Европы в процессе бурного роста планетарного масштаба: Жаком Анрипеном был установлен показатель 8,39 ребенка на полную семью по исследованной выборке канадского населения в начале XVIII века. Ниже всего показатель в некоторых секторах Франции между Луарой и Соммой, в Нормандии, в Кастилии или в Нидерландах. Обычный и средний показатели — несколько ниже шести в течение полутора веков.

Даже при слабой амплитуде колебания рождаемости не столь очевидно, но глубже, чем колебания смертности, обусловлены глубинными чаяниями населения классической Европы. Но их труднее уловить. Вот почему до сих пор мало кто рисковал вдаваться в эти материи. И очень напрасно.

Из четырех секторов, определяющих рождаемость по демографической модели классической Европы, один — по крайней мере, современные исследования начинают его рассматривать — является переменной величиной удивительной пластичности. Предел брачной рождаемости в наших восстановленных семьях приходится на возраст чуть более сорока лет.

Роды после сорока лет (возраст матери) являются, как это ни парадоксально, более редкими среди того населения, которое несколько опрометчиво считается совершенно не мальтузианским, чем среди нашего европейского населения середины XX века, напротив твердо придерживающегося контрацептивной практики: «.Из 152 женщин Онёя, принадлежащих к полным семьям, более 85 % стали матерями последний раз в возрасте между 37 и 46 годами; модальный возраст совпадает со средним возрастом — 41 год», — пишет Пьер Губер. Сотни произведенных реконструкций за десять лет подтверждают эту закономерность.

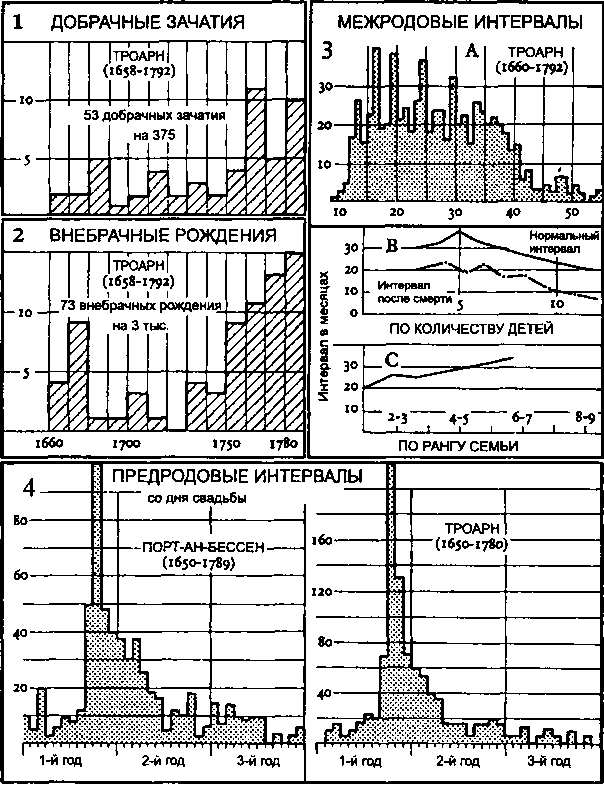

16. Рождаемость

Проблема рождаемости относится к числу крупных проблем. Рождения брачные, рождения внебрачные. Вот крупный городок Троарн (по Мишелю Буве) с его относительно твердыми коэффициентами. Троарн занимает срединную позицию между крепкими коэффициентами городов и портов и более слабыми коэффициентами деревень. При этом нужно учитывать добрачные зачатия и внебрачные рождения. Можно будет отметить спад внебрачности в конце XVII и начале XVIII века и ее быстрый подъем с 1750 года. Главная проблема — очевидно, проблема интервалов.

По дородовым интервалам (график 4) — интервалам между свадьбой и первыми родами — сравниваются Портан-Бессен и Троарн (по Пьеру Гуйе и Мишелю Буве). В ненормально коротких интервалах мы опять встречаемся с проблемой добрачного зачатия. В приморском Порт-ан-Бессене урегулирование ситуации происходит с большим запозданием: максимальная частота после 5–6 месяцев беременности, при максимальной частоте на третьем месяце в Троарне. В обоих случаях модальный интервал приходится на десятый месяц. Сверх того, две кривые снижаются сходным образом, только троарнская средняя несколько меньше, чем в Порт-ан-Бессене. И наконец, ключевой интервал — межродовой, график 3. Средний показатель превышает два года. Три моды в Троарне: 17, 20 и 24 месяца. График ЗВ (интервал после смерти) ясно доказывает a contrario влияние лактации. Межродовой интервал после смерти младенца короче, чем после нормальных родов. Он медленно возрастает в соответствии с рангом и положением семьи, график ЗС. Что согласуется с физиологией воспроизводства.

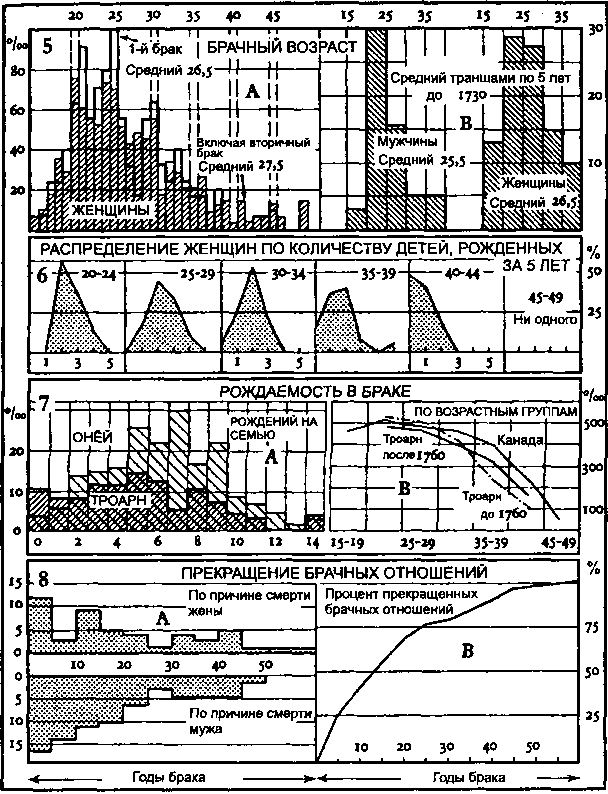

Вот главная проблема брачного возраста в крупном нормандском городке Троарне, график 5: возраст жены, ключевая переменная величина, очень высок: 26,5 года (27,5 года, включая повторный брак) при модальности для первого брака в 25 лет, включая повторный брак. Отметим крестьянскую инверсию: муж в среднем на год моложе жены. График 6 ясно показывает феномен так называемой относительной стерильности подростков и резкую потерю фертильности после 41–42 лет. График 7 (Л и В) фиксирует относительное отставание нормандского Троарна по сравнению с бовезийским Онёем Губера и еще больше по сравнению с Канадой. После 1760 года, напротив, плодовитость резко падает после 33–34 лет — верный признак мальтузианства.

График 8 (А, В) отражает прекращенные брачные отношения.

Смертность мужа и жены в начале союза уравновешивают друг друга: мужская сверхсмертность менее очевидна, чем в наши дни. Отметим, что после 15 лет брака половина союзов разорваны смертью одного из супругов.

Можно считать, что с 1650 по 1750 год он просчитывает одну из наиболее устойчивых моделей рождаемости в браке классической Европы. Нам недостает столь же многочисленных исследований по аристократической и буржуазной выборке. Предположительно можно с достаточным основанием говорить об отступлении примерно на один год от среднего и обычного показателя последних родов среди господствующих классов. Несмотря на женевский пример, где уже до 1700 года средний возраст женщин на время их последней беременности не достигал 40 лет. Но не является ли Женева до 1700 года первым проявлением латентного мальтузианства?

Таким образом, мы открываем глубинную реальность человечества этой эпохи, одновременно близкого и далекого: преждевременный износ организма. Он влечет более раннюю менопаузу. Износ организма — безусловно. Но еще и истощение чувств. Пьер Губер отмечал уже согласно данной гипотезе: «возраст последнего рождения очевидно более низок, чем вероятный конец фертильного периода». Частота спонтанных выкидышей после сорока лет, быстрое падение сексуальной активности супругов, которому в высших слоях способствовала религиозная мораль с ее аскетизмом целомудрия. Все в целом представляет собой первый неуловимый шаг к мальтузианству coitus interruptus.

Вторым фактором является несколько менее ригидный показатель — продолжительность брака. Многочисленны союзы, прекратившие свое существование до окончания женского фертильного возраста. Фактор существенный, поскольку после 30 лет обремененные детьми вдовы с трудом вторично выходят замуж. Существует тесная корреляция между средней продолжительностью союзов и процентом смертности взрослых. В равнинных районах имеет место женская сверхсмертность в течение первых двух лет союза, после этого — сверхсмертность мужская. Приморские земли составляют исключение. В Порт-ан-Бессене число браков, прекратившихся со смертью мужа, всегда преобладает, какова бы ни была продолжительность союза, даже — что весьма симптоматично — в течение первых пяти лет, т. е. в течение обычного периода сверхсмертности при родах. При этом в Портан-Бессене, где опасности моря создают особенно суровые условия, большинство союзов прекращаются после 12 лет в связи со смертью супруга (в двух третях случаев — мужей, хотя есть и исключения, в одной трети — жен). Такая модель существует вплоть до 1730–1740 годов. После этого в некоторых привилегированных регионах наблюдается увеличение продолжительности союзов, способное отчасти противостоять контрацептивным эффектам мальтузианской практики. Третий, слабо пластичный фактор — дородовые и межродовые интервалы. До середины XVIII века средний показатель — 16 месяцев, модальный — 12 месяцев между свадьбой и первыми родами, 24–26 месяцев между всеми родами после первых, без заметного удлинения к концу супружеской жизни. Эта революционная в свое время истина в течение вот уже десяти лет продолжает многих удивлять. Удивляющимся следовало бы признать в этом факте определенную естественную мудрость. Применить эту мудрость к латентному мальтузианству значило отвергнуть идею внезапности демографической революции на рубеже XVIII и XIX веков. Физиология длительной лактации позволила разрешить это кажущееся противоречие. Однако не совсем верно полностью объяснять, как это делали 4–5 лет назад, средние интервалы в 26 месяцев бесплодностью в период кормления грудью. Таковы данные, которые чаще всего можно встретить по классической Европе. Начиная с середины XVIII века наблюдаются большие модификации.

До этого межродовые интервалы варьировали не столько во времени, сколько в пространстве. Существует константа средних интервалов в одном и том же месте с 1650 по 1750 год. При одних и тех же средних показателях от 16 до 26 месяцев, установленных Губером, напротив, имеются весьма ощутимые различия между странами более плодовитыми с более короткими средними показателями (Бретань, Германия после Тридцатилетней войны, Канада с наиболее низким средним интервалом — 23,3 месяца, по Анрипену) и странами малоплодовитыми с более длинными средними величинами (нижний Керси, согласно исследованиям Пьера Вальмари, и часть юго-запада с интервалами 28–30 месяцев, часть Нормандии). Расхождение в пять месяцев увеличивает шансы полной семьи почти вдвое. Межродовой интервал дает представление о географии плодовитости классической Европы, о которой пионерская статистическая история десятилетней давности даже не подозревала. Это главный ключ, но такой ли уж малоизвестный?

При нынешнем состоянии знаний — нет. Он дает средний возраст женщины, вступающей в брак. Здесь и ждет сюрприз. Средняя цифра — 26 лет, модальная — 23 года в Бовези Пьера Губера. Почти везде в Нормандии мы имеем более высокий показатель: 62 % девушек Порт-ан-Бессена выходят замуж после 25 лет, а средний показатель превышает 27 лет.

«Смысл слова “старый” сильно эволюционировал: если Арнольф в 43 года был уже старикашкой, то женщины в 43 года, — с особым изяществом пишет Пьер Губер, — зачастую считались пожилыми женщинами». Если Марианне и Валеру, попытаемся продолжить мысль, по 18 лет, это объясняет их стеснительность. Горничная Дорина, которой 28 лет, уже не такой младенец. Она копит приданое к свадьбе. Отсюда апломб ее реплик. На замечание:

Прикройте грудь, что я не в силах зреть

— следует хлесткая отповедь:

Вы, значит, шибко падки на соблазн,

А я не столь проворна к вожделенью.

Меня — разденьтесь вы от головы до пят —

Все ваши телеса нисколько не прельстят.

Между комической служанкой и героиней находится не просто классовый барьер — между ними барьер возрастной. Разница между двумя средними возрастами вступления в брак: возрастом господ и возрастом простолюдинов. Другая характеристика — возраст вступающего в брак мужчины зачастую несколько ниже возраста женщины в народной среде. Большой разрыв в возрасте в пользу мужа — это одна из характеристик брачного союза господ. Даже с учетом частого бесплодия юношей структура брачных возрастов при Старом порядке в среднем заставляла терять 6–7 лет возможной супружеской жизни. Возраст вступления в брак девушек был поистине контрацептивным средством классической Европы. От одного порядка к другому крупные отличия обусловливают в большинстве своем неравенство плодовитости, но брачный возраст есть в высшей степени переменная в зависимости от времени величина. Ничто так не чувствительно к конъюнктуре, как брачный возраст. В трудные времена браки откладываются. В легкие — ускоряются. В целом одним-двумя детьми больше или меньше. Все исследования после Анрипена подтверждают, что брачный возраст был ключевым моментом рождаемости в структуре старой демографии.

Таковы движущие силы плодовитости бедноты в классической Европе и ее заморских территориях в начале XVII — середине XVIII века. Следует ли задать последний вопрос? Учитывая зависимость межродовых интервалов от ранга рождения в ряде нормандских районов, мы можем сформулировать, углубившись во времени, насколько это возможно, гипотезу о боязливом мальтузианстве на базе coitus interruptus и вызванных выкидышей в некоторых ограниченных секторах европейской деревни. Мальтузианская революция — это в основном переход от исключения к правилу. После двух-трех лет мы заново и окончательно извлекли рождаемость из кладовой констант старой демографии. Но если рождаемость перестает быть параметром, чтобы вновь стать переменной величиной, то у показателя смертности для этого еще более веские основания.

* * *

Динамика провалов, демография катастроф, определяемая подъемом смертности, — вот демография шестилетней давности. Истина, отчасти устаревшая, но все-таки истина. Пьер Губер, более, чем кто-либо, способствовавший построению классической модели, мог не без оснований писать о крестьянах из Бовези своего удлиненного XVII века: «Пятеро детей — можно бы подумать: это более чем достаточно, чтобы обеспечить замену родителям, трем-четырем процентам бездетных пар, а также, возможно, и холостякам. Истинная проблема состояла не в том, чтобы произвести на свет много детей, а в том, чтобы их сохранить, довести до времени, когда они, в свою очередь, могли бы создать фертильные пары. Столь серьезный вопрос детской и юношеской смертности позволит наконец подойти к проблеме замещения поколений, которая вполне могла бы дать самые верные ключи и разгадку демографических структур старого типа». Разгадку, таящуюся скорее в смерти, чем в жизни. Примеры Пьера Губера действительно весьма суровы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ЗРЕНИЕ. Взгляд на пространство и пространство взгляда

ЗРЕНИЕ. Взгляд на пространство и пространство взгляда Начнем наш осмотр японских достопримечательностей с японских черных глаз. Ведь именно с помощью зрения и получает человек свои главные представления о мире. Недаром, когда японцы говорят: «Пока глаза черны», это

Глава 9 Религиозные верования населения Скифии

Глава 9 Религиозные верования населения Скифии Прошли века, но слава древней были Жила в веках… Нет смерти для того, Кто любит жизнь, и песни сохранили Далекое наследие его… И. Бунин Изучение религии давно исчезнувшего народа, да к тому же еще и народа бесписьменного, –

Глава 1 Социальное пространство Просвещения

Глава 1 Социальное пространство Просвещения

Глава 2 Литературное пространство Просвещения

Глава 2 Литературное пространство Просвещения

Глава 3 Географическое пространство Просвещения

Глава 3 Географическое пространство Просвещения

Глава 1 Структура городского населения

Глава 1 Структура городского населения Пестр и ярок был облик старого русского города. Не менее пестрым был и состав его обывателей.Основную массу городского населения составляли так называемые городские сословия, спонтанно сформировавшиеся еще в период Средневековья

Глава I. СВЯЩЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ОСВЯЩЕНИЕ МИРА

Глава I. СВЯЩЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ОСВЯЩЕНИЕ МИРА 1.1. Однородность пространства и иерофания Для религиозного человека пространство неоднородно: в нем много разрывов, разломов; одни части пространства качественно отличаются от других. «И сказал Бог: не подходи сюда; сними

Глава VI ПРОСТРАНСТВО. ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Глава VI ПРОСТРАНСТВО. ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ Но второстепенное не должно скрывать главное; второстепенным здесь является будущее, а основным — настоящее: долгое, плотное, медлительное, с неуловимыми проблесками перемен настоящее классической Европы. Возможно, мы

ГЛАВА VIII Пространство в греческом мифе

ГЛАВА VIII Пространство в греческом мифе 1. Теменос как священное место. Мифический ландшафт В узком смысле слова "теменос" — это район храма. В слове "теменос" есть корень "тем" — "резать". Впрочем, такой же корень имеет латинское слово "templum" (храм). Итак, речь идет об

Глава 1 Пространство в культуре – культура в пространстве

Глава 1 Пространство в культуре – культура в пространстве Текстуализация пространства: немного историографии. – Пространство бытия культуры. – Человек и пространство. – Семантизация пространства. Признак. Локусы «создающего текст мира». – Пространственное