Глава XII ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1620/1630—1680/1690)

Глава XII

ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (1620/1630—1680/1690)

Время духа в меньшей степени, чем время вещное, и время интеллектуальной истории в еще меньшей степени, чем время экономическое, есть время однородное. В человеческой истории мало какая эпоха сравнится по значению с той, что началась с законов Кеплера и завершилась одновременным открытием исчисления бесконечно малых и публикацией «Математических начал натуральной философии» Исаака Ньютона. Планетарный взрыв средиземноморского человечества в XVI веке не так много значил по сравнению с революцией, которая началась в 1620-х годах.

Математизация мира, взрыв замкнутого космоса античной и средневековой мысли, радикальная унификация бесконечной и геометрической вселенной устранением старых противоречий между миром подлунным и миром звезд, конец физики свойств, идентификация материи и пространства. Для рассудочного ученого, для нормального человека и позже для теолога старая античная натура с ее двухтысячелетним опытом — более одной трети предполагаемой истории человечества в шесть коротких тысячелетий, — эта натура, наследие античной мысли, иерархическая организация сущностей, форм и свойств, уступила место более скромной и менее человечной природе, согласованному ансамблю количественных феноменов, объединенных законами, которые, по крайней мере, сохраняют силу в пределах науки чисто феноменологической. Галилео Галилей (1564–1642) в «Saggiatore» («Пробирщик») дерзко выдвинул невероятную в 1623 году формулу: «Природа написана на математическом языке». Рене Декарт в 1637-м в «Рассуждении о методе» создал историю одной мысли, своей, которая является мыслью конструктора современного мира. Поначалу мастерство инженера даже соблазнительно для математиков. «Я знаю, что. у математиков есть весьма тонкие догадки, которые способны изрядно послужить как удовлетворению любопытства, так и развитию ремесел». Но в дальнейшем подтверждается прозрение Галилея: «Мне стали особенно любезны математики по причине достоверности и очевидности их рассуждений; но при этом я отнюдь не заметил их прямой применимости, и, полагая, что они служат лишь механическим искусствам, я поразился тем, что на их выкладках, столь твердых и основательных, ничего более выдающегося не строилось».

Не только математики (имеется в виду требующая воображения геометрия в соединении с упрощающей алгеброй: «.я брал все лучшее в геометрическом и алгебраическом анализе и правил все изъяны одного другим») владеют привилегированным способом изучения мира, — в конечном счете всякий объект истинного познания по определению может и должен стать объектом познания математического, — но скоро не будет больше иного познания, кроме математического, поскольку «сии длинные, вполне простые и легкие цепочки умозаключений, коими имеют обыкновение пользоваться геометры. дали мне основание предположить, что все вещи, могущие попасть в сферу изучения людей, следуют друг за другом в той же манере и что — если только воздерживаться от принятия за истину того, что таковой не является, и соблюдать необходимый для выведения одного из другого порядок — в силу этого не может быть ничего столь удаленного, чего в конечном счете нельзя достигнуть, и столь сокрытого, чего нельзя открыть». Душа, будучи реально отделяемой от тела, принимает на себя весь этот мир свойств, который тяготил физику в течение двух тысяч лет: вне мысли более не может быть ничего, кроме пространства и движения. Всякая наука, включая науки о жизни, оказывается сводима к геометрии и механике, этому гармоничному сочетанию пространства, времени и числа.

Это чудовищное и фундаментальное упрощение стало знамением целого столетия. Мы до сих пор, не вполне отдавая себе отчет, пребываем под его знаком. Оно обеспечило господство духа над вещами. Оно завершилось грандиозным фиаско без двойного предварительного заключения в скобки политики и религии. «Поэтому, — пишет Декарт, — я никак не мог одобрять те смутные и беспокойные настроения, которые, не будучи призванными ни своим рождением, ни судьбой к управлению общественными делами, никогда не допускают мысли о какойлибо новой реформации. Первое (правило) — это повиноваться законам и обычаям моей страны, твердо придерживаясь религии, в которой Бог сделал милость мне быть воспитанным с детства, и направляя себя во всех прочих делах в соответствии с наиболее умеренными и наиболее удаленными от крайностей мнениями».

Отнюдь не ограничивая догму «все подвергать сомнению», это первое правило анализа придало ей ее истинную ценность: нельзя браться за все одновременно. Эта беспрецедентная революция опиралась на политический, социальный, метафизический и религиозный порядок, что лучше всего защищало ее от обвинений. Невелика важность, говорит кое-кто, что творцы современного мира, Кеплер, Декарт, Лейбниц, Ньютон, были людьми верующими, если мир, порожденный их мыслью, получился лишенным Бога. Важность, тем не менее, большая. Эти творцы были не просто верующими, но онтологический оптимизм, который ими двигал, не имел иных корней, кроме веры. Революция современного мира не обязательно означала ослабление веры. Как раз напротив, она была вознесена религиозным приливом, она оказалась на высоте бурного времени церковной реформации. Это не случайно. Нужна была экстраординарная вера в обет «созданного по его образу», чтобы постигнуть без рассуждений математизацию мира, чтобы без рассуждений все поставить на нее и актом чистой веры в ее тотальную простоту вопреки видимостям мира, в ее тотальную рациональность вопреки очевидности чувств всем рискнуть и все выиграть; пари, близкое к пари Паскаля.

Таким образом, было бы опасно, неограниченно используя картезианский принцип разделения трудностей, расчленять целостное искание: история религиозная и история научная неотделимы. Именно Божий промысел страстно искал Кеплер в движении планет, именно в качестве отблеска Божьей мысли представлял Декарт геометрию и алгебру. Великие конструкторы нововременного мира, движимые не материальной потребностью и практикой, но ради постижения плана устроения направляемые черпаемой в сердцевине религиозного представления о великом творении Господнем эстетикой, задумывали столь совершенный универсум, что унаследовавшие его без всяких заслуг поколения вообразили, что он может существовать без Бога. Гипотеза столь полезная, что без нее никто и никогда не бросился бы в столь безумную авантюру.

* * *

Все началось, если воспользоваться удачной формулой Робера Ленобля, с «чуда 1620-х годов», чуда, продлившегося от «Saggiatore» (1623) до «Начал» (1687). В истории человечества было три главных момента: VI и в меньшей степени IV века до P. X.; «чудо 1620-х годов»; период от постоянной Планка (1900) и двух формул относительности Эйнштейна до первой искусственной трансмутации Резерфорда (1919) и волновой механики Луи де Бройля (1923). Остальное, в сравнении с подобной плотностью событий, сводится к популяризации и пустословию.

Чудо не объясняют. В творческой мысли всегда есть нечто несводимое к обусловленности, и все-таки следует поставить проблему: в какой контекст вписалось чудо 1620-х годов? Были условия внутренние, были условия внешние. Эндогенные и экзогенные, как сказали бы экономисты.

* * *

Каковы же условия экзогенные? Их легче всего обнаружить, но они наименее убедительны. Небезынтересно, однако, обратиться к уже процитированной фразе из «Рассуждения о методе»: «я никак не мог одобрить те смутные и беспокойные настроения.» Великая революция происходит от заключения в скобки, от концентрации на главном, она предполагает — парадокс отнюдь не поверхностный — принятие порядка. Одним словом, стабильность. Она есть также в своем первом движении — достаточно перечитать финальное предостережение «Рассуждения» — отказ новой науки от службы злу: позор «тем, кто умеет приносить пользу только одним в ущерб другим». Свобода и достоинстводосуг. Послушаем гимн досугу: «Я всегда считал себя более обязанным тем, по благосклонности которых я без помех обладал досугом, нежели тем, кто предлагал мне самые почетные на земле должности». Это Рене Декарт, но с ним были согласны также и юрист, докладчик в государственном совете Франсуа Виет, великий Ферма, советник парламента Тулузы. В области религиозной революции следует добавить Паскаля, Арно, Сен-Сирана, Берюля; вне Франции — Непера, богатого шотландского сеньора, создателя логарифмов, Кеплера, обеспеченность которого позволяла ему заниматься в тихом университете Тюбингена, пока расположение императора не принесло ему наследие Тихо Браге, Левенгука, открывшего сперматозоиды, этого суконщика из Делфта, достигшего высоких муниципальных и синдикальных постов: все они принадлежали к одной и той же среде.

Тема социального происхождения творцов науки, малых и скромных наряду с гигантами научного чуда XVII века, еще ждет своего исследования. Оно, несомненно, раскрыло бы роль возвышающейся буржуазии. Подавляющую роль во Франции службы и должности, значимость деятельности, приводящей к достатку. Большинство творцов этой великой революции были выходцами из буржуазии (Непер — исключение), не так давно принятыми во второе сословие, воспринявшими от родной среды вкус к порядку, точность в цифрах и даже некоторую житейскую арифметическую практику и ориентированными на стабильность, достоинство, удовлетворение желаний.

Суровый, трудный XVII век был сосредоточен на самом себе. Ни до, ни после эта фракция поднимающегося третьего сословия уже не была склонна продолжать в той же манере, с тем же порывом начатое восхождение, если ее к этому не принуждали. Атмосфера фазы Б, по Симиану. Никакой другой момент конъюнктурного времени не предоставляет столько досуга элите людей, привычных к точности, социально подготовленных к количественной строгости, консерваторам порядка по природе, любителям порядка по устремлениям. Нет, никакой конъюнктурный период не был столь благоприятен для этого типа социального досуга, как 1620—1660-е годы. Понижение цен, ставя на первое место ренту, увеличивало досуг. Помеха для легкого развития, присвоение великими государствами мощи, экономического роста крупной торговой буржуазии, одним словом, все то, что замедляет экономический прорыв, играло на пользу одному из благоприятных условий научного сдвига. Научная революция — творение буржуазии, которая смогла жить по-благородному.

Объяснение убогое, учитывающее внешнюю сторону, а не содержание. Тулуза не больше объясняет Ферма, чем Ла-Флеш — Декарта. Ни в коем случае не следует применять к научной революции то, что совершил Гольдман для религиозной революции сокровенного Бога. Отметим лишь, что картезианская революция количественного упрощения пришлась на момент поворота столетней конъюнктуры, момент трудный, трагический, суровый, она пришлась на момент двойного утверждения государства внутри и вовне. Эти революционеры духа, сокрушители космоса и спокойных тем были консерваторами в сфере социальной, такова цена их дерзости. Они выбрали главное.

Робер Ленобль любил подчеркнуть другой аспект новизны XVII века. Надо ли говорить о создании в масштабах Европы маленького мира исследований? Он был создан вне и в противовес сети университетов, которые оставались — и останутся вплоть до конца XVIII века — оплотом схоластики, а в Падуе, с ее антихристианским аверроизмом, оплотом агрессивного, безнадежно ограниченного и закрытого для перемен новой эпохи аристократизма. Сколько расколов, сколько соперничества в этом малом мире! Часть своих опытов Роберваль хранил в тайне. Тот же Роберваль и Паскаль в опытах с барометров ожесточенно нападали на отца Магни; Декарт, несмотря на отдельные красивые фразы об опытах, которые следует вести сообща, являл собой наиболее совершенный тип ученого-одиночки, уединенно разгадывающего план Творения: «Все постигается и усваивается лучше, — писал Декарт в шестой книге “Рассуждения”, — когда это узнается от кого-либо другого, нежели когда до этого доходят самостоятельно.» Декарт всегда избегал публиковать детали своих открытий, ему случалось даже искажать способ их изложения, для того чтобы те, кто будет их читать, не могли похвалиться, что им все понятно. Нет ли этого в наброске, намеренно придающем туманность его геометрии за счет игры тем, что он называет предположениями? «.Я их (не) называл предположениями, — говорит он, — дабы воспрепятствовать тому, чтобы некоторые умы, воображающие, что в один день постигают все то, что другой придумал за 20 лет, коль скоро им об этом сказано два-три слова. не могли воспользоваться случаем построить какую-либо нелепую философию на том, что они полагают моими принципами и что от этого считается моим заблуждением.» Декарт заранее не признавал картезианцев, которые в течение 50 лет мучили на пути к новой схоластической системе сторонников физики Ньютона. Наконец, стоит ли вспоминать великий спор о том, кому принадлежит честь открытия (самого важного в конце XVII века) исчисления бесконечно малых? Это было дитя всех и никого в частности: Ньютона, продолжателя Гюйгенса и особенно Бэрроу (1630–1677), Лейбница.

Замкнутый мир — это все равно мир. Обмен суждениями начинался в русле, проложенном схоластическими диспутами, в форме вызова. Нет ли приглашения к этой форме дискуссии в конце «Рассуждения»? «.Отнюдь не желаю предопределять ничьи суждения, высказываясь самолично о собственных писаниях; но был бы весьма рад, если бы их изучили, и с целью, чтобы тому было больше случаев, умоляю всех, у кого возникнут какие-либо возражения, направлять их моему издателю, уведомленный которым я постараюсь дать своевременный ответ; и благодаря этому, читатели, ознакомясь одновременно с тем и с другим, будут более способны судить об истине». Книгоиздание было одной из причин долгого пребывания Декарта в Голландии; высокая концентрация средств распространения в треугольнике Фландрия — Голландия олицетворялась громкими именами Плантена — Моретуса в Антверпене, затем Блаё в Амстердаме и особенно Эльзевиров в Лейдене и Амстердаме. На заре XVII века начинает оформляться профессия книготорговца, издателя, книгопечатника, и типография получает наконец средства, которые ей с излишней щедростью предоставляют иной раз с конца XV и начала XVI века. Новация конца XVI века — это крупные книготорговцы-издатели, которые дают работу мастерам-печатникам. В Париже — уступающем Голландии — в XVII веке мастерские на четыре пресса и десять рабочих были исключением. Себастьян Крамуази в Париже, служа отцам церкви, принял наследство Плантена. И парадоксальным образом книга начинает весьма умеренно все чаще приносить доход автору. В начале XVII века утверждается наконец приоритет национальных языков в противовес монополии латинского. Во 2-й пол. XV века 77 % европейских изданий были на латинском языке, 7 % — на итальянском, 5–6 % — на немецком, 4–5 % — на французском, 1 % — на фламандском. В XVI веке типография сыграла главную роль в формировании и становлении языков, в их унификации по достаточно обширным лингвистическим зонам. В XVI веке отступление латинского языка было медленным — фактор негативный, но одновременно и позитивный постольку, поскольку он выражает замечательное явление повышения культуры коммерческой и торговой среди части населения. Отступление латыни было более ранним и более глубоким на западе (Франция, Испания, Англия). Во Франции в 1575 году французские издания безусловно превосходят издания латинские. Германия, Голландия, скандинавские страны и Центральная Европа остаются в XVII веке великим центром сопротивления латинского языка. Разумеется, создатели науки и нововременной мысли чудесных 1620-х годов были, как и старый университетский мир, против которого они восстали, вскормлены латынью. Но думали ли они на латыни? Декарт — сомнительно, Лейбниц — да, Кеплер, как немец, — несомненно, но Ньютон? Несмотря на то что они все еще принадлежали к латинскому интернационалу, конструкторы нововременного мира принимали во всей его широте главный лингвистический факт своего времени: повышение статуса разговорных языков — с юга на север, в первую очередь итальянского и кастильского, и с запада на восток, в первую очередь французского, иногда опережаемого нидерландским и подгоняемого английским. Эти конструкторы нововременного мира, гонимые не церквями, как казалось на первый взгляд, а университетскими хранителями аристотелевой науки, воззвали к миру практиков, ко вновь выдвинутой разговорными языками публике. В 1632 году Галилей публикует на итальянском языке «Диалог»; этот вызов стоил ему осуждения инквизицией. Показательно, что представленный без решающего доказательства факт вращения Земли вокруг Солнца никого не возмутил в «De Revolutionibus Orbium coelestium». Опубликованное же в 1543 году у Жана Петри из Нюрнберга, это научное сочинение 23 года ожидало своего второго издания. Осуждение 1632 года не помешало Декарту после трех лет колебаний («Итак, уже три года как я дошел до конца трактата. когда узнал, что персоны, которым я уступаю, осудили один физический вопрос, опубликованный несколько ранее кое-кем другим.») повторить Галилея. В 1637 году он обратился на французском языке к новой «интеллигенции» своим «Рассуждением о методе». Ньютон поступит так же в 1704-м, публикуя на английском свой монументальный трактат «Оптика».

Маленькая республика новой мысли не брезговала говорить на языке всеобщем. Толчок пришел из Италии. Европа начала XVII века некоторое время оставалась средиземноморской. В Риме с 1603 года действует Academia dei Lincei, первая академия наук; Галилей (1564–1642) был ее членом. Спустя полвека во Флоренции при великом герцоге Фердинанде II открывается учреждение с недвусмысленным названием Academia del Cimento («Академия опыта»). В ней с 1657 по 1667 год заседали Вивиани, Борелли, Реди, Стенон. Сосланный после 1663 года в Ансетри Галилей жил в окружении небольшой свиты, в том числе Вивиани и Торричелли. Осужденный, он, тем не менее, опубликовал в 1638 году, причем — отягчающее обстоятельство — на итальянском, свои «Рассуждения». Вскоре после Италии, и несравненно более оживленно, вспыхнул голландский очаг. Здесь Исааком Бикманом был подвигнут к научным исследованиям Декарт, тут он провел наиболее плодотворный период жизни, спасаясь от дрязг университетской науки и куда более грозной инквизиции, но прежде всего находясь рядом с могучими типографщикамииздателями Эльзевиром, Жаном Мэром, которые распространяли по Европе новое знание. Голландия, родина Левенгука (1632–1723), Константина Гюйгенса, покровителя количественной науки и отца Христиана Гюйгенса (1629–1695), самого крупного из физиков между Галилеем и несравненным Ньютоном.

Франция первоначально испытывала итальянское влияние. Пейреск в Экс-ан-Провансе, советник парламента, был почтовым ящиком Европы. Ему принадлежала привилегия распределять «нобелевскую премию» своего времени. Пейреск и парижский покровитель подозрительного Ноде Мазарини были проводниками и гарантами итальянской науки. Экс-ан-Прованс, Тулуза с Ферма, Клермон-Ферран, затем Руан с Этьеном Паскалем,[115] Кан, где сталкивались две академии. такая децентрализация после 60— 70-х годов блекнет перед превосходством парижской концентрации. Если университет придерживался традиции, то Королевский коллеж, принимая Гассенди, инакомыслящего без будущего, и великого Роберваля, был верен своей традиции открытости всему новому.

Марен Мерсенн (1588–1648), «наимельчайший отец Мерсенн», как несправедливо говаривал Вольтер, стал восприемником самых великих мыслей, можно сказать, Пейреском севера, учитывая его громадную переписку и своевременные вопросы. Декарт обязан ему многим. Апологет Мерсенн обеспечит, вопреки скептицизму либертинов (этих рабов неоаверроизма — самой затасканной, самой консервативной из возможных ошибочных мыслей), триумф гелиоцентризма, коперниканства, ставшего запоздало революционным благодаря Кеплеру, Галилею и особенно Декарту. Мерсенн, распространивший «Механику» и позднее «Новые мысли» Галилея, опубликовавший в 1634 году пять «развлекательных» трудов о науке, Мерсенн, написавший в 1634-м: «Науки поклялись друг другу в нерушимом единстве», — Мерсенн наряду с группой братьев Дюпюи внес вклад в основание Парижской академии. Ей придется ждать Кольбера, чтобы в 1666 году получить признание, которое салон Конрара получил для литературы тридцатью одним годом раньше от Ришелье. Она имела честь видеть в своем составе Христиана Гюйгенса, жившего в Париже с 1665 по 1681 год на пенсию Людовика XIV. Наконец, с 1665 года «Журналь де саван» («Газета ученых») превращается в несравненный инструмент дискуссии, распространения и обучения на самом высоком уровне. Во Франции новая физика, распространявшаяся наиболее религиозными умами: Декартом (1596–1650), априористом, обуреваемым идеей новой тотальной науки, Паскалем (1623–1662), Робервалем (1602–1675), Мерсенном, Мальбраншем (1638–1715), — без труда, без внешних препятствий побеждала (1674–1675) старую аристотелеву науку.

В конце XVI века Англия не обгоняла Францию, несмотря на Уильяма Гилберта (1540–1603), придворного врача, чей труд «De Magnete» (1600) выводит магнетизм с уровня, достигнутого Пьером де Марекуром в XIII веке, и Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), эмпиризм которого отставал без математики. Лишенный власти канцлер Англии был человеком прошлого, опубликовавшим на латинском языке в 1620 году свой «Novum Organum» («Новый Органон»), Англия Бэкона оставалась средневековой. Однако она расставила вехи. Уильям Гарвей (1578–1658), принятый ко двору Иакова I в 1619 году, стал создателем современной физиологии со своей теорией кровообращения. Фундаментальный труд «Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus» («Анатомическое исследование движения сердца и крови у животных») был опубликован на латинском в 1628 году.

Вскоре появилось две школы. Одна — традиция эмпиризма без будущего в духе Фрэнсиса Бэкона в Кембридже, а затем и в Лондоне под влиянием немца Теодора Хаака. Другая, немного более открытая необходимости радикальной математизации мира, идет из Оксфорда: Роберт Бойль (1627–1691), как и Непер, крупный сеньор (английская знать горела ради науки как чиновная буржуазия во Франции, знать, чьи отпрыски, впрочем, не чурались торговли и товара), — человек, имя которого связано с пневматическим насосом, пустотой и воздушными эффектами горения и дыхания, приобщился к оксфордской группе. От этой группы в 1660 году, за шесть лет до «официального» рождения французской Академии наук, произошло Королевское общество. Однако, хотя «Philosophical Transactions» датируются 1666 годом — совпадение символичное, как наша «Журналь де саван», — они, поначалу вдохновляемые Ольденбургом, немцем, как и Хаак, не сразу стали органом Королевского общества. Эта связь установилась только в XVIII веке: Королевское общество и «Philosophical Transactions» станут тогда точной копией пары Академия наук — «Журналь де саван».

Если Англии не дано было участвовать в чуде XVII века, то уж каким реваншем являлся Исаак Ньютон (1643–1727)! С 1703 года он президент Королевского общества, соавтор Лейбница в вычислении бесконечно малых, единственный творец теории всемирного тяготения, автор «Начал» (1686–1687) и «Оптики» (1704), Аристотель мира, родившегося с Галилеем и умершего только в эпоху Эйнштейна, между 1905 и 1915 годами.

Отставание Восточной и Северной Европы от Италии, Франции и Англии снова делается очевидным. Наука сюда приходит, естественно, из Италии. После Христины шведская группа рассеивается. Наиболее крупные фигуры подвергались большим гонениям. Изгнанный с Вена датчанин Тихо Браге умер в Праге в 1601 году. Иоганн Кеплер (1571–1630), изгнанный из Граца контрреформацией, обрел, благодаря переменчивой протекции императора, хрупкое наследие Тихо Браге. Отец Магни был в Варшаве, Гевелий — в Данциге, Стенон (Нильс Стенсен, 1638–1686), создатель геологии, самый великий из датчан XVII века, оказался мудрее и покинул север. Он перебрался из Копенгагена в Амстердам. Оттуда — в Лейден, потом — в Париж, где жил с 1664 по 1666 год, и, наконец, во Флоренцию под великогерцогскую протекцию Academia del Cimento,Tp,e он нашел покой и необходимую поддержку для расцвета своей деятельности. В 1669 году он публикует свой фундаментальный «Prodomus de solido intra solidum naturaliter contento».

Германия и север присоединятся в полной мере и коллективно (Кеплер — исключение) к великим исканиям духа только на исходе эпохи, после 1660 года; это будет наука стопроцентно латинская. Гигант Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716), соавтор, не считая десятка других славных титулов, разработки исчисления бесконечно малых, содействовал формированию открытой для новой науки среды. После основания в 1682 году в Лейпциге того, что получило громкое имя «Acta eruditorum», он основал в 1700-м Академию наук в Берлине, которую в XVIII веке прославил француз Мопертюи, личный враг Вольтера.

Наряду с академиями и журналами, наконец, действуют кабинеты естествознания братьев Дюпюи в Париже и отца Мерсенна, универсальные кабинеты в Италии, у отца Кирхера в Риме, — окаменелости, кристаллы, измерительные инструменты соседствовали здесь (Барберини, Альдрованди) с чучелами драконов, — они медленно превращаются в минералогические музеи, ботанические сады и обсерватории. Между 1610 и 1667 годами в Париже насчитывалось 23 обсерватории. И вскоре Париж и Гринвич окажутся на разных уровнях.

* * *

Объяснять удивительнейшее чудо мысли условиями работы было бы равносильно объяснению причины следствием. Объяснять его измерительными инструментами и повышенной чувствительностью продукции мастерства стеклодувов и оптической науки (увеличительное стекло, микроскоп, телескоп) — то же самое. Однако тут связь более отчетлива. Новые инструменты ничего не значили для коперникианской революции, и не без основания, но не была ли она ложной революцией? Некоторые работы Ньютона немыслимы без увеличительного стекла, а без микроскопа голландских шлифовщиков линз — эта почти легендарная корпорация имела в своих рядах великого Спинозу — не было бы ни Левенгука, ни, как следствие, спора овистов с анималькулистами, а стало быть, и биологии. Чудо 1620-х годов осталось бы получудом, если бы ученые не располагали необходимым уровнем техники.

Усилители чувствительности следовало бы назвать усилителями новообретенной чувствительности, чувствительности геометрической, чувствительности зрительной. Слишком много после Люсьена Февра твердили, что люди XVI века, равно как и люди Средневековья, по Марку Блоку, еще не умели ставить на первое место интеллектуальную, в полном смысле слова, чувствительность. Возможно, люди XVI века воспринимали мир слухом, обонянием, осязанием, но зрительно, как мы, — это уже, бесспорно, люди XVII века. Они нуждались в зрительных трубах, даже на чердаке «Ученых женщин».[116]

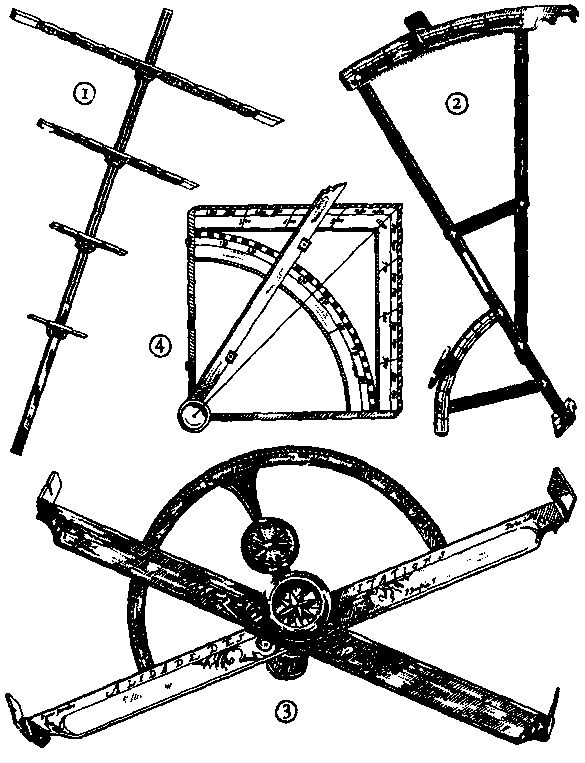

30. Астрономические инструменты

Арбалестрилла (J) принадлежит к числу самых ранних приспособлений древнейшей астрономии. Наблюдение за солнцем и звездами издавна способствовало измерению течения времени. Отсюда очень простые инструменты, предназначенные облегчать такое наблюдение и, главное, делать его компаративным. Арбалестрилла — такая, какой она представлена здесь, датируется XVIII веком, — происходит от обыкновенной палки, к которой прикреплена случайно найденная поперечина. Крестьяне использовали рукоять своих орудий труда, солдаты — свою пику, отсюда обиходное название «посох Якоба».

Результат его эволюции (2) — представленный здесь инструмент датируется 1754 годом — английская кварта, или кварта Дэвиса, которая восходит к концу XV века. По форме она напоминает арбалестриллу, которую призвана была вытеснить. Арбалестрилла, которая несла два фиксированных полумолота, являющихся дугами концентрических окружностей, при этом радиус одной вдвое больше другого. Дуга наибольшего радиуса измеряет 30°, другая — 60°. Первоначально изготавливалась из дерева, обычно из груши, устойчивой к деформации, в XVIII веке предпочтительным стал металл.

В конце XVI века появляется поколение более совершенных инструментов, которые, однако, не вытесняют старые, более простые в употреблении и менее дорогие. К этому поколению принадлежит графометр (3). Представленный здесь инструмент самый древний, изготовлен Филиппом Данфри около 1597 года. «Он представляет собой полукруг из меди или латуни, диаметр имеет вид фиксированной линейки с диоптрами; подвижная линейка вращается вокруг центра и позволяет измерять угол между двумя направлениями, направлением на точку наблюдения и направлением на реперную точку» (М. Дома).

Геометрический квадрант (4) представлен по Диггсу — изобретателю и изготовителю инструментов наблюдения середины XVI века. Он состоит из квадратной медной пластины, на которой нанесена градуированная дуга круга, имеющая один из углов центром, и касательная по отношению к двум противоположным сторонам этого угла.

Чем они располагали до того? Итог подвести не долго. Но как же тогда Тихо Браге (1546–1601)? Сей крупный датский сеньор, «принадлежа к среде, далекой от каких-либо научных исканий — датская знать, одна из самых богатых в Европе, была в то же время одной из самых необразованных», — пишет Александр Койре, что, по крайней мере, давало ей досуг, — был истинным основателем астрономии наблюдения. Рассуждая о новой звезде 1572 года и комете 1577 года, он стал главным образом реформатором таблиц. Десятки тысяч наблюдений, в которые Браге вложил уйму денег, заслужили деятельное озлобление короля, которому надоело оплачивать его долги. Каков был его арсенал для подобной работы? Арбалестрилла, простая градуированная палка, используемая для астрономических наблюдений со времен античности, усовершенствованная в конце XVI века, такая, как ее описал Микаэл Конье в 1581 году; кварта Дэвиса, производное от арбалестриллы, к которой присоединены два круга; астролябия, полный металлический диск, на котором размечены углы; это наследие александрийской науки, «ее самого блистательного периода, совпадающего с Ренессансом», еще продолжало служить в начале XVII века. Графометр, медный или латунный полукруг, диаметр которого представляет собой линейку с диоптрами, уже сложнее и точнее. Но кульминацией наблюдений до появления зрительной трубы стала четверть крута (градуированные секторы). Четверть круга начал использовать Тихо Браге. «Инструменты Тихо Браге измеряли вплоть до примерно трех радиальных метров». Наконец, квадрант, или геометрический квадрат, эффективный для измерения звездных высот, и, пожалуй, шедевр измерительных инструментов до зрительной трубы — теодолит. Эта хитроумная комбинация горизонтального круга и вертикального полукруга традиционно приписывается Леонарду Диггсу; первое описание — сделанное Томасом Диггсом, сыном Леонарда, — датируется 1571 годом. Кроме этого довольно простого инструментария, хорошо знакомого астрономам, геометрам, землемерам и навигаторам, ученые первых лет XVII века располагали также общим с инженерами достоянием — циркулем пропорций. Галилей (1606) и Капра (1607) оспаривают свое авторство на него. Аллом, инженер короля, вел с его помощью строительство в Париже 1610–1615 годов. С конца XVI века используется также пропорционально-редуктивный циркуль. Это немецкое. Плоские линейки, разделенные на десять и сто равных частей, шкалы синусов, тангенсов и секансов, линейки, угломеры, циркуль, скорее принадлежность чертежника-геометра, рейсфедер, перья, транспортир, измерительный циркуль, грифельный, рейсфедерный оказались на столе математика первых десятилетий XVII века. Этот стол показался бы нам скорее загроможденным, чем скудным, в конечном счете математики начала XVII века оставались архаичными, иначе говоря, больше геометрами, чем алгебраистами: Виет уже позади, зато Ферма впереди.

В начале XVII века произошло чудесное появление измерительных инструментов и устройств, усиливающих чувствительность. Одно устройство прошло свой путь в несколько лет. В 1611 году появляется зрительная труба из темного стекла, и с ее помощью сначала Фабрициус, потом Галилей и отец Шейнер обнаруживают солнечные пятна. Темные пятна на Солнце — и Декарт в «Метеорах» (1637) делает вывод (одна гениальная мысль из десяти тысяч других), что Земля — это остывшее солнце. Но если Земля — это остывшее солнце, то подрывается традиционная хронология. Счет шел на тысячелетия, теперь стали умножать на сто и на тысячу. И всё благодаря куску темного стекла в астрономической трубе. Оптики, зеркальщики, искусные на руку ученые, любопытные или имеющие досуг люди церкви работали над созданием первых зрительных труб, принцип которых был открыт случайно.

Что касается стекла, то впереди была Италия, за ней Голландия. Изготовителями и продавцами зрительной трубы стали настоящие ученые. Полученная выгода помогала им питать собственные исследования. «Личные мастерские Галилея и Шейнера. — пишет М. Дома, — пошли от первых зрительных труб, использовавшихся астрономами; у Торричелли была обширная клиентура. Отец де Рейта, отец Керубен, Пьер Борель, Озу, Гюйгенс, Гук изготовляли эти приспособления с целью получения дохода». Почти все ученые XVII века изготовляли оптические стекла. В 1-ю пол. XVIII века — то же самое. Это была, конечно, математика, но конкретная и практичная, энциклопедическая, с незавершенным разделением труда, наука же XVII века оставалась наукой глобальной. В этом пункте она не вполне порвала с традицией схоластической. Самая большая проблема была связана с качеством стекла и однородностью продукта. Известно, до какой свирепости дошла полемика Озу с Гуком и Кампани по поводу свойств и качества стекла. Гласность обеспечивалась книгами, перепиской, газетами и научными обществами.

Начиная с 1630—1640-х годов наука без зрительной трубы уже немыслима. С 1625 года ее изготовление стало предприятием коммерческим. Самой старой из известных мастерских была принадлежащая Корезу, за ним следом идут два итальянца Эстачио Дивини и Джузеппе Кампани. Во Франции около 1650 года — Леба и Менар, в Англии — Кук и Ривз.

Кеплер в «Диоптрике» (1611) формулирует первые, еще приблизительные законы. Кеплеру принадлежит заслуга открытия a priori принципа настоящей астрономической трубы с перевернутым изображением, с двояковогнутым объективом и окуляром, за четыре по крайней мере года до того, как иезуит Шейнер изготовил ее первый образец. Первые зрительные трубы — позднее их назовут галилеевыми, или голландскими, трубами — были простыми морскими подзорными трубами с выпрямляющими изображение вогнутым объективом и выпуклым окуляром. Симптоматичный факт: Кеплер, опубликовавший в 1611 году принцип астрономической трубы и умерший в 1630 году, так и не узнал о существовании инструмента, которым отец Шейнер пользовался с 1615 года.

Следуя путем, намеченным Кеплером, Снеллиусом (ум. в 1626 году, открыл закон рефракции) и Кавальери (1632 год — обобщение изучения фокусных расстояний вогнутых линз), а затем руководствуясь «Диоптрикой» 1637 года (описание, кроме всего прочего, закона рефракции через призму закона синуса), Декарт дал многочисленные решения и еще больше надежд.

Христиан Гюйгенс заставил оптику превратиться не только в теорию, но и в практику. Он взялся за ключевую проблему — от ее решения зависел прогресс инструментария — за проблему хроматических аберраций. Он доказал, что аберрацию можно уменьшить, увеличивая фокусное расстояние по отношению к поверхности линзы. Кроме всего прочего, ему принадлежит заслуга создания первой большой воздушной зрительной трубы (отметьте, что объектив и окуляр не были заключены в общую трубу). Долгое время техника забегала вперед теории. Начиная с конца XVII века и в течение всего XVIII века — и это тоже симптоматично — практика остановилась в ста шагах позади теории: после завершения геометрической оптики благодаря Ньютону, Эйлеру, Д’Аламберу и Клеро. Решительный шаг был сделан в самом конце века, когда в августе 1683 года Христиан и Константин Гюйгенсы начали использовать свою машину для изготовления линз. Первые пробы были неудовлетворительны. Хорошие результаты получились только через несколько лет, и тогда это был штурм фокусных расстояний, о которых ручная работа (единственно известная XVII веку) не позволяла даже мечтать: 34 фута, вскоре 85, 120, 170 и 210 футов. Гюйгенсы обозначили поворот к созданию приборов, усиливающих зрение.

Четыре-пять лет спустя после голландской трубы, этой простой подзорной трубы, в 1612–1618 годах «были изготовлены и опробованы под разными названиями первые модели сложных микроскопов». Ничтожный, бесконечно дебатируемый вопрос об аналоге породил чудовищную библиографию. Правдоподобная традиция приписывает авторство первых микроскопов братьям Янсен из Мидделбурга в Зеландии. Жан дю Пон де Тард, каноник из Сарла, рассказывая о визите к Галилею в 1615 году, описывает новые инструменты, позволяющие видеть «объекты, которые весьма близки к нам, но которые мы не можем узреть по причине их малости». Речь, конечно же, шла о микроскопе. Поначалу два вида техники были абсолютно неразъединимы, Морис Дома это прекрасно доказал. В знаменитых каталогах 1625 года Корез объединяет оба плана: «Чем более близок объект, тем более следует вытянуть трубу, и тогда объект покажется крупным. Таким образом, клещ кажется таким же крупным, как горошина». До 1624 года никаких материальных следов. Первые приборы Метиуса, Янсена (возможно, первый), Дреббеля, Галилея известны только по описаниям.

Прогресс микроскопа шел медленнее, чем у телескопа; 15 лет против полувека. Декарт задумал микроскопы теоретически с гиперболическими линзами, одна из которых должна была достигать по меньшей мере человеческого роста, но техника XVII века была совершенно неспособна реализовать подобное. Это отставание имеет две причины. Меньший спрос: интеллектуальная революция XVII века начиналась с астрономической сферы. И особые технические трудности. Как изготовление часов остановилось перед миниатюризацией, поскольку механика начала XVII века была еще груба, так и фабрикация небольших линз встретила трудности. При увеличении от ста до двухсот раз посредственные линзы первых микроскопов могли давать лишь смутное изображение. Хроматическая аберрация доставляла гораздо больше неудобств, чем при астрономических наблюдениях, а отсутствие диафрагмы не позволяло уменьшить сферическую аберрацию. Понадобились 50 лет и прогресс аппаратуры, чтобы одолеть недоверие, которое философы унаследовали от схоластической традиции, наперекор этой второй данности материи.

В сущности, если в революции лидировала астрономия, то успех астрономической трубы должен был обеспечить успех микроскопа. Морис Дома относит примерно к 1665-му, а то и к 1660 году дату бесспорного рождения микрографии, в связи с опубликованием «Микрографии» Гука. Шаг был сделан. Прошло время курьезов с клещом, крупным, как горошина. Шаг за шагом после Гука голландец Сваммердам (1637–1680) представляет в 1669 году свою знаменитую «Historia Insectorum generalis» («Всеобщую историю насекомых»), а в 1671-м Марчелло Мальпиги (1628–1694) направляет в Королевское общество свои первые наблюдения. Известно, что физиология почки обязана ему и Беллини. Мальпиги, Роберт Гук и Фредерик Рюйш (1638–1731) сделали первые шаги в микроскопической анатомии (не пора ли уже сказать «гистологии»?). Фредерику Рюйшу принадлежит техника сосудистых инъекций и идея сохранения трупов в холодном состоянии для вскрытия. Наконец, в основном начиная с 1673 года великий Антони ван Левенгук предпринимает серию регулярных публикаций в «Philosophical Transactions». Новая микроскопическая наука была интернациональна еще более, чем астрономия.

Начиная с 1660 года сложные микроскопы поступают в свободную продажу в Англии за 3–6 фунтов стерлингов. Одна из самых больших удач приписывается итальянцу Эстачио Дивини (1620–1695). «Журналь де саван» в номере от 1668 года констатировала: «Микроскоп, окуляр которого был составлен из двух плоско-выпуклых линз, соединенных плоскими сторонами». Высотой 42 см, он давал в четырех копиях увеличение от 41 до 43 раз. Безусловное преимущество, представляющее объекты плоскими, а не изогнутыми, крупный прогресс в точности изображения бесконечно малого. Благодаря технике Дивини Мальпиги преуспел в своих первых опытах по микроскопической анатомии. Итальянская техника была верна крупным машинам. С братьями Гюйгенсами голландская техника делает выбор в пользу небольших объективов. Именно с приборами этого образца работал Роберт Гук. Английскому оптику Джону Маршаллу принадлежит заслуга (1720) приспособить к таким приборам возвратный винт с гайкой, которым Гевелий (Иоганн Гевель, 1611–1687), великий данцигский астроном, успел снабдить зрительную трубу. Гевелий раскрыл это в своей сопровожденной чертежами «Machina coelestis» («Небесной машине»), опубликованной в Данциге в 1673 году. Исследования двух бесконечностей шли рука об руку.

Беспорядочное усиление линз, бинокулярное видение (отец Керубен, Петрус Патронус — Милан, 1722) — техника торопливо испытывала разные пути, многие из которых оказались неверными. Прогресс стекольной техники также позволил на время вернуться к более простым устройствам, дающим результаты, более легкие для интерпретации. Левенгуку пришлось делать почти все наблюдения с простым однолинзовым, снабженным возвратным винтом микроскопом весьма большой точности, обеспеченной за счет слабого увеличения (в 40–60 раз). Благодаря Йохану Йостену ван Мушенбруку в конце XVII века в Голландии простой микроскоп обретает диафрагму, а Хартсукер с 1689 года («Диоптрическое эссе» было опубликовано в 1694 году) упоминает барабанный цилиндр с винтом, ставший известным в конечном счете как барабан Вильсона. Морис Дома повторное изобретение микроскопа на стеклянных шарах в Англии и Голландии относит к 1669–1676 годам.

По мере того как усложнялись приборы, увеличивались и задержки с применением и даже эффективной экспериментальной реализацией открытия. Так было с приборами на отражении. Здесь мы снова обнаруживаем практическую взаимосвязь двух бесконечностей: телескопа и микроскопа на отражении.

Теория телескопа более чем на столетие обогнала его практическую реализацию — еще один знак более быстрого развития наук, нежели техники, начиная с 1630—1640-х годов. Кавальери, Мерсенн, Цукки изложили его принцип примерно в 30-е годы. Джеймс Грегори в 1663-м разработал теорию инструмента. Ривз потерпел провал в ее реализации, и Ньютон представил свой аппарат Королевскому обществу в феврале 1672 года. Предыстория не имела практического значения: телескопическая астрономия, астрономия высших планет и особенно звезд оставалась делом завтрашнего дня, когда гениальный шлифовщик зеркал Уильям Гершель (1738–1822) спустя два с половиной века возобновил осторожные попытки старого Тихо Браге. «Несколько телескопов, — пишет Дома, — были изготовлены оптиками где-то после 1720 года, но пришлось дождаться, пока Эдвард Скарлетт, — ок. 1691–1743, — найдет способ делать хорошие зеркала, чтобы производство обрело некоторый размах».

Зеркала были самой большой проблемой. В конечном счете это была проблема металлургическая. Долгое время считалось, что успех Ньютона и Гука крылся в составе используемой бронзы. Молино безуспешно опробовал 450 вариантов различных сплавов. При свойственном началу XVIII века состоянии химии металлов прогресс в этой области могло обеспечить лишь достаточное количество опытов, т. е. в конечном счете интенсивность спроса. Другая проблема — шлифовка. Необходимого уровня мастерства достигало лишь незначительное число рабочих. Отсюда медленный переход, индуктивное время — 60 лет, от изобретения до стадии воплощения. Наконец, астрономия XVII — начала XVIII века — это планетарная астрономия близкой Солнечной системы. Всемирное тяготение, занимавшее все умы, — потребуется столетие, чтобы это повторное введение иррационального и таинственного было освоено и поглощено механической наукой, — было мыслью планетарной. Плохо оправившийся от разрушения старого античного космоса нововременной дух отчаянно уцепился за свою солнечную систему. Остальное философский XVIII век решительно предоставил метафизическим изысканиям христианина, подобного Паскалю. Именно потому, что «вечное безмолвие бесконечных пространств» пугало, вопрос был отложен. Астрономия телескопа — это астрономия звезд, т. е. бесконечных пространств. астрономия застывшей неизвестности механики Лапласа. Окончательная доводка телескопа была изначально задержана существенным ментальным несоответствием». При наличии более скромной, более экономичной, более верной зрительной трубы что мог дать метафизический телескоп? Медленное становление телескопа начинается после 1770–1780 годов, благодаря возможностям, предоставленным американской платиной (холоднокатаный и легко полируемый сплав платины, олова и красной меди), и растущим запросам звездной астрономии. Для рефлекторного микроскопа, задуманного Декартом, детализированного Ньютоном, описанного в 1759-м Бенджаменом Мартеном, в 1769-м — Сельва, начинается второй этап.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 5. Матриархальная революция

Глава 5. Матриархальная революция Как уже отмечалось выше, миф о небесном охотнике был отражением первобытного сознания со всеми присущими ему чертами, к числу которых относится и необузданность. Мы видели, что в ряде греческих и центральноазиатских мифов Орион

Глава 2 Великий бог и Великая богиня земли

Глава 2 Великий бог и Великая богиня земли Большинство смертных не видело в бессмертных богах особой для себя пользы. Иногда речь шла о совсем обратном: Зевс был опасным ловцом земных девушек и божеством, которое к тому же могло воспользоваться своим ужасающим перуном в

Общие черты голландской живописи с 1630-х гг.

Общие черты голландской живописи с 1630-х гг. Обыкновенно торжество реализма в Голландии видят в перемене политического строя и в торжестве Реформации. Принято считать, что народившийся накануне тип полноправного бюргера и строгого кальвиниста должен был вызвать вокруг

Поколение 1620-х гг.

Поколение 1620-х гг. В 1620-х годах родилась та плеяда мастеров голландского пейзажа, которая пользуется наиболее широкой популярностью. В 1619 году — Филипп Воуверман, в 1620 — Я. Вейнантс и Альберт Кейп, в 1621 — А. Эвердинген и Исаак ван Остаде, в 1623 — Кампгейзен, в 1625 — П. Поттер, в

Глава XIV РЕЛИГИОЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Глава XIV РЕЛИГИОЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Дворцы возводились наравне с церквами, но церкви — прежде всего. Семнадцатый век, как все великие века, был фундаментально теологическим. Как искусство барокко, первоначальное, истинное, церковь Иль Джезу лучше, чем колоннада собора Святого

Глава 7. Любовь и Революция

Глава 7. Любовь и Революция С 1789 по 1793 год ужасы Революции, беспорядочность тюремной жизни, стук колес повозок, увозивших осужденных на казнь, ежедневный страх перед гильотиной способствовали тому, что любовь проявила себя в самом низменном и самом возвышенном виде: в

Великая Октябрьская социалистическая революция

Великая Октябрьская социалистическая революция Утро 24 октября. Ночь с понедельника на вторник 24 октября прошла спокойно. Улицы были пустынны, дул пронзительный ветер. Налетов и грабежей было сравнительно мало.Поздно ночью закончилось заседание Временного