Глава 3 Ландшафты природы и культуры

Глава 3

Ландшафты природы и культуры

Антропность и антропоморфизация. – Культурный ландшафт и культура как ландшафт. – Ландшафт в контексте эпох. От ландшафта к пейзажу. – Четвертое измерение. Руины. – Движение. – Взаимосвязи географии и истории культуры

Маттеус Мериан Старший. Вид Альтдорфа. Гравюра. 1642

Проблема «ландшафт и культура» связана с фундаментальной универсальной проблемой пространства. Рассматриваемое в качестве категории или некоей данности оно неизбежно возникает с той или иной степенью осознанности при исследовании любой темы, в том числе историко-культурной. Как писал М. Хайдеггер, от пространства «нельзя отвлечься, перейдя к чему-то другому»[123]. Это, соблюдая соответствующие пропорции, вполне может быть отнесено к ландшафту, который не только развертывается в пространстве, но и наследует многие его принципиальные свойства и признаки. Само природное пространство может быть с очевидностью воспринято, стать ощущаемым именно посредством ландшафта, в котором человек постоянно пребывает. Элементы ландшафта структурировали земную поверхность, придав ей первичную форму. Об этом сказано в Библии. Если в преддень творения «земля… была безвидна и пуста», то, чтобы сделать ее «явью», наполнить, Бог «создал твердь посреди воды», которая «отделяет… воду от воды» (Быт 1:2; 1:6), «собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах» (Псал 32:7), «утвердил землю на водах» (Пс 135:6), «распростер небеса», возвел «облака от краев земли» (Иер 10:12,13).

Геологические и биологические элементы ландшафта – горы, воды, флора, фауна – были тем первичным, что в наземном мире подлежало повседневному использованию и осознанию, которое началось с сакрализации и мифологизации ландшафта. Послужив в дальнейшем также объектом исторической, художественно-эстетической рефлексии, он тем самым приобретал семантику и образность, не свойственные природе, преобразовывался в индивидуальном и коллективном сознании, в итоге оказывался в пространстве культуры, становился ландшафтом-текстом, несущим информацию о человеке и его картине мира.

Антропность и антропоморфизация

Естественный ландшафт включен в экзистенциальные взаимоотношения природы и культуры, является их полем и порождающим началом, в результате выступая в функции субъекта. Взаимоотношения с ним человека многообразны. Согласно антропной гипотезе организации Вселенной, она возникла как приспособленная под человека[124]. Предвосхищая современную точку зрения, об этом же говорило библейское описание акта творения, дни которого завершились созданием человека. Вселенским домом ему служили земная и небесная твердь, радости Эдема. Однако и после грехопадения Земля оказалась пригодной для выживания. «И как же им [людям] не радоваться, ища и постигая, для кого это небо украшено солнцем и звездами, ради кого земля покрыта садами, дубравами и цветами и увенчана горами, для кого море и реки, и все воды наполнены рыбой, кому рай и само то царствие уготованы? Как им не радоваться и не веселиться, славословя, постигая, что это – не для кого-либо иного, но для них самих!», – писал Иоанн экзарх Болгарский[125]. Такой дарованный антропный ландшафт многое предопределял в судьбе человека и целых народов, в зависимости от него формировался их круг занятий, менталитет, верования, картина мира.

Ландшафт служит частью не только внешнего, но и внутреннего пространства человека, влияя на индивидуальную психику и художественное творчество. Согласно И. Бродскому, «если стихотворение написано, даже уехав из этого места, продолжаешь в нем жить. Ты это место не то что одомашниваешь, ты продолжаешь в нем жить. Мне всегда хотелось писать таким образом, будто я не изумленный путешественник, который волочит свои ноги сквозь»[126]. Ландшафт становится частью биографии, творческой и персональной. Как вспоминал Г. Гессе, «в те времена, когда я часто оставался один, я обретал ландшафты и лица из моего собственного прошлого»[127]. Ландшафты, претворенные художниками и писателями, превращаются в «свои» и для их зрителей, читателей, «присваиваются» ими.

Естественный ландшафт образует «постоянное пространство», представляя собой «нечто вроде формы для отливки, которая моделирует б?льшую часть нашего поведения»[128]. Это также не просто «ландшафт-панорама, которому можно предстоять… Он служит идеальной позицией для индивидуального видения мира, превращается в метафизический»[129]. Хайдеггеру, по его словам, работа в Шварцвальде «открыла пространство этой горной местности. Весь ход труда остается погруженным в событие ландшафта»[130]. Или как сказал О. Мандельштам о М. Волошине: «Он… почетный смотритель дивной геологической случайности, именуемой Коктебелем – всю свою жизнь посвятил намагничиванию вверенной ему бухты. Он вел ударную дантовскую работу по слиянию с ландшафтом»[131]. Бродский писал: «Я овладел искусством / сливаться с ландшафтом» («Вертумн»).

Если уже от природы ландшафт был наделен антропностью, т. е. предназначен для человека, то сам он не только сознательно приспосабливал природную среду для своих нужд, но и придавал ландшафту, как и миру в целом, свой «образ и подобие» (c. 41–42), хотя могло происходить и обратное. Согласно «Книге Еноха», сам человек был создан из элементов ландшафта – «плоть его от земли, кровь его от роси и солнца, очи его от бездны морскые, кости от камениа, жилы его и косми от траве земние»[132].

Антропоморфизация в разных формах сохранялась на протяжении всего развития культуры. Человеческие фигуры с античности служили аллегорической персонификацией элементов ландшафта (рек, морей и т. п.). В западноевропейской живописи XVII в. фантастичные и одновременно натуралистичные ландшафты приобретали очертания человеческой головы и тела, в то время как у Дж. Арчимбольдо коллаж растительных форм превращался также в аллегорию, фантастический лик или портрет[133] (ил. с. 18). В ХХ в. антропоморфные образы и даже «портреты» усмотрели в реальных очертаниях гор, как Волошина в контуре Карадага.

Метаморфозы были обоюдные. В «Песни песней» красота невесты описана через ландшафт конкретных локусов, расположенных в реальном географическом, а не сочиненном ландшафте: «Глаза твои – озерки Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску» (Песн 7:5). У Овидия антропоморфные персонажи превращались в растительно-ландшафтные и геологические объекты (ил. с. 14). В современном поэтическом сознании выступает мотив уподобления, как это жестко обозначил И. Бродский, говоря о горах: человеку «уподобить не впервой / наши ребра и хребты / ихней ломаной кривой… что я, что ты, /… ихним снегом на черты / наших лиц обречены» («В горах»).

Общность ландшафтно-геологических и антропоморфных телесных форм проявляется в скульптуре. Микеланджело, как известно, для того чтобы выявить искомую форму, полагал необходимым лишь удалить из природной глыбы мрамора все лишнее. Геологический объект – камень служил материалом не только для пластических искусств, но и для поэтических и философских метафор, говоривших о времени разбрасывать или собирать камни.

Мандельштам открыл общность поэзии Данте с геологией и сравнивал структуру его монолога «с горными породами», попутно сожалея, что «к Данту еще никто не подходил с геологическим молотком, чтобы дознаться до кристаллического строения его породы, чтобы изучить ее вкрапленность, ее дымчатость, ее глазастость, чтобы оценить ее как подверженный самым пестрым случайностям горный хрусталь». Вся «Божественная комедия» для Мандельштама – «кристаллографическая фигура, т. е. тело… Она есть… сплошное развитие кристаллографической темы. Немыслимо объять глазом или наглядно себе вообразить этот чудовищный по своей правильности тринадцатитысячегранник»[134]. Так природный ландшафт наделял культуру своими свойствами и позволял создавать образы, необходимые для ее самопознания. Шпенглер, как и Мандельштам, одержимый ландшафтом (он постоянно писал о духовных, душевных, музыкальных ландшафтах), напомнил о старонемецких юридических и клятвенных формулах, суть которых закреплялась в ландшафтных образах, связанных с вечностью и бесконечностью: «Всегда и вечно, пока стоят земля и горы», «везде, где встает солнце», «пока ветер гонит облака», «идти до пределов, до каких ветер дует и петух поет», «до того места, до которого простирается голубое небо»: такое беспредельное чувство, по мнению Шпенглера, создало могучую форму западноевропейской ландшафтной живописи[135].

Венцеслас Холлар. Антропоморфный ландшафт. После 1625 г. Гравюра

Не метафорически можно говорить и о природной предопределенности некоторых ланд шафтов для развития культуры и искусства, о их культуро– и артогенности, если употребить неологизмы. Точнее полагать, что подобная потенция в принципе заключена в каждом клочке земли, вопрос лишь в том, когда это будет востребовано культурой, которая в соответствии со своим состоянием постоянно открывает для себя духовную плодотворность все новых территорий. Так, в середине XIX в. сила ландшафта, казалось бы «вдруг», прорвалась сквозь «закономерности» художественного процесса. Именно тогда во французском Иль-де-Франсе, около Фонтенбло, художники «нашли» Барбизон с его особой световоздушной средой, позволившей мастерам, названным барбизонцами, нарушить столетиями утверждавшиеся представления о характере живописи и ее функциях. Вскоре Сезанн и Ван Гог открыли Прованс, Гоген – экзотические земли.

Винсент Ван Гог. Звездная ночь.1889

Однако прежде всего для искусства была открыта Италия, отмеченная не только синтезом природы и архитектуры, но и взаимосвязью школ живописи с конкретными местностями, их природными свойствами и культурными традициями, что придало ярко выраженные геокультурные признаки искусству Ренессанса. А.А. Трубников писал: «Нескончаемо огромной книгой была бы география красоты Италии. Многогранное сияние озарило ее: Падую, старую книгу науки, Бергамо в синих горах, Мантую с тайнами дворцов и Мантеньи, Римини с Изоттой и слонами, Парму фиалок и Корреджо, Урбино – Вифлеем живописи, Верону краснокаменную, Сиену легендарную»[136]. «География красоты», о которой писал Трубников, отразилась в именах-топонимах, которые получили многие мастера итальянского Возрождения, как Никкола Пизано, Антонио Венециано, Джованни да Верона. Не случайно Джорджо Вазари в «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550) в заглавиях посвященных им отдельных очерков часто отмечал – «флорентинский живописец», «сиенский живописец», «римский живописец»…

Сливая образы итальянского ландшафта с образами искусства, Трубников описывал Умбрию как «страну теней», воздуха «легкого, как божество», долин, над которыми «проносится легкая молитва». Она, по словам его современника П. Муратова, дала Пьеро делла Франческа и его «Крещение» с «волшебностью… пепельно-серых тел», серебристым воздухом, сурово-нежными ангелами в венках из роз и оливковых листьев и осколком фаянсово-голубого неба в реке». «Сияющему воздуху картин Пьеро не могли… научить… ни сьенцы, ни флорентийцы», – утверждал Муратов и продолжал: «Корни [образов Италии] в итальянской земле»[137]. Она была той синтезирующей основой, которая объединяла природу, историю и искусство Италии. Поэтому также в этом плане оказывается возможным отнести понятие ландшафт к культуре не только метафорически.

Культурный ландшафт и культура как ландшафт

Наполняясь не только ментальными смыслами, но и овеществленными артефактами, ландшафт конкретно практически менял свой облик, что в лучшем и более редком случае происходило посредством садового искусства или осмысленных урбанистических процессов. Так возник ландшафт, называемый культурным[138]. По сути являясь природно-культурным (геокультурным), он свидетельствует об активности не только культуры, но и природы в формировании жизненного пространства человека, возникая как результат их синкретического единства и взаимодействия. Даже в местности, преображенной «до неузнаваемости», природный ландшафт запечатлевает свое присутствие в рельефе, топосе и топонимах тех или иных мест, в собственных и собирательных «именах» народов, населяющих их (древляне, поляне, горцы), в природно-ландшафтных аллюзиях, ассоциациях, метафорах художественных текстов, так или иначе связанных с данной местностью.

Культурный ландшафт можно считать неким новым геологическим образованием – он меняет поверхность земли, влияет на климат, растительность, животный мир и другие компоненты, принадлежащие естественному ландшафту, воздействует на самого человека, образуя новую окружающую его среду. Благодаря причастности природно-культурного ландшафта к сферам разума, духа, природы, а также привнесенной в него знаковости это понятие в соответствующих аспектах можно соотнести с принятыми в науке такими пространственными понятиями, как ноосфера, пневматосфера, семиосфера.

Результатом природно-культурного синтеза являются городские ландшафты. Петербург принял «строгий, стройный вид», стал городом-проспектом (образ В.Н. Топорова) благодаря не только влиянию французских градостроительных концепций, но и плоскому рельефу, позволившему про странно развернуть регулярную композицию. Вопреки всем преобразованиям местности города никогда не утрачивают связь с первичным ландшафтом, воспоминания о нем хранят и образы-топосы, закрепляющие природно-культурные коннотации, но иногда отходящие от реалий, как в случае Петербурга. Хотя у впадения Не вы в Финский залив располагалась крепость Ниеншанц и торговый город Ниен, а в центре будущего Петербурга находились шведские усадьбы[139], возникло мифологизировавшееся представление о новой русской столице как выросшей на пустом месте. Этот образ упрочил Пушкин. Однако он очень точно писал, что Петр стоял «на берегу пустынных волн», а не на пустынном берегу. В дальнейшем застройка шведских времен, в том числе взорванного Ниеншанца (руины города зарисовал Ф. Васильев. 1718. ГРМ), не только исчезла реально, но и стерлась из памяти вместе с топонимами. Окраины Петербурга долгое время оставались пустынны. Их поэтизировал в своем рисунке Александр Орловский (На окраине Петербурга. 1812. ГРМ; ил. с. 72).

Образы-топосы, живя самостоятельной жизнью, мифологизируются, сакрализуются, генетически и исторически приобретают множественность значений, обобщенный смысл, вступают во взаимоотношения. Порой топосы превращаются в композиционные ландшафтные клише (отсюда в садах многочисленные «Парнасы», «альпийские горки»), а имена собственные становятся нарицательными: «вторая Венеция», «Новая Голландия». Поводы для этого бывают не только собственно ландшафтные, но и религиозные, о чем говорят такие топонимы, как «Новый Афон», «Новый Иерусалим». В середине XVII в. «перенос» гор и рек палестинского ландшафта на русскую землю осуществлялся патриархом Никоном в Новом Иерусалиме, где наряду с воспроизведением иерусалимского храма воссоздавались священная топография и топонимика Палестины (Елеон, Фавор, Вифания, Гефсимания, Иордан). Существует и другая форма мультиплицирования образа святого места – воспроизведение Храма Господня как повторяющегося символического образца[140]. «Альпийские горки» типичны для современного ландшафтного дизайна, однако лишь как декоративный элемент. В разных странах особенно в XVII в. распространились «Голгофы» с ведущим к ним крестным путем, этапы которого отмечались соответствующими сооружениями (ил. с. 96). Перенос топонима мог иметь иной смысл: в Северной Америке строившимся городам давали называния покинутых в Европе мест с определением New или без него. В результате они символически обретали историю и исторические связи.

Переносились растительные элементы ландшафта – десятками тысяч пересаживались деревья при создании парков, как в Стрельне, Мускау и Бранице (с. 159). В современные музеи под открытым небом транспортируются целые архитектурные ансамбли. Огромные парки соединили миниатюрные копии знаменитых построек всех времен и народов. Фрагменты природного и культурного ландшафта получали новую локализацию как в нереализованных проектах, так и в реальной жизни (передвижка в Москве домов на Тверской улице и Андреевского моста), в художественных текстах – в Чевенгуре А. Платонова с появлением новой власти «шевелились дома…[а] небольшой сад вдруг наклонился и стройно пошел… в лучшее место».

Преобразуя естественный ландшафт, культура творила свои ландшафты – ландшафты культуры: садовые и урбанистические, фантастические или натуралистичные, реалистические или порой мистифицированно далекие от природного прообраза, намеренно отходящие от него, и даже ландшафты небесные[141]. Природные и художественные формы сливались, рождая особое образное единство. Ландшафтная лексика и метафорика, «ландшафтный» код выступили неотъемлемым элементом поэтики литературного творчества[142]. Если ландшафт претворялся в художественные образы, то представления об артефактах, в свою очередь, переносились на осознание природного ландшафта, его форм (отсюда такое понятие, как архитектура скал). Понятие складка вошло в описание природного рельефа и художественно-культурных процессов (Делёз, с. 27).

Карта Чехии в виде розы. Гравюра. 1679–1682

Можно говорить и о ландшафте самой культуры. Местами концентрации духовной энергии в природно-культурном ландшафте становятся такие локусы, как святилище, дом, сад, город, различного рода урочища[143]. Они придают культурному ландшафту особый энергетический рельеф, вместе с тем членя его по принципу центр и периферия, которые могут меняться местами в зависимости от течения культурно-исторических процессов. Рельефность присуща и самим этим процессам, в которых есть ритм и протяженность, вершины и спады, следы расходящихся в разных направлениях информационных потоков, различных идейных, художественных течений. Рельефно и взаимоположение отдельных явлений культуры, их типологическая и аксиологическая иерархия («высокие» и «низкие» жанры в искусстве, официальное искусство и андеграунд). Тем самым рельеф выступает одним из принципов самоорганизации культуры как системы и одновременно одной из ее пространственных характеристик.

Рельефностью обладает сама человеческая мысль, эмоциональные реакции. Рельеф является одним из способов построения художественных текстов, как вербальных, так и визуально-пластических. Он свойствен голосоведению в музыке, смысловой ткани и фактуре живописных полотен, литературных произведений (исследователями отмечено, что сюжетные линии некоторых романов XVIII в. извиваются подобно дорожкам современного им естественного парка). Рельеф нагляден в скульптуре как принцип формирования пластической массы, он определил ее разновидность, так и названную «рельефом» и подразделяемую на барельеф и горельеф. Особые эффекты рельефность придает графической форме (высокая, она же выпуклая, а также углубленная гравюра).

Различия рельефа определили типы садов – разноуровневых, террасированных итальянских; геометрических, тяготеющих к плоскости французских; живописно раскинувшихся английских. Возникнув в разные эпохи, они выражали определенный тип отношений культуры и натуры и появлялись в любой стране независимо от ее природных условий. Даже в садах ? l’anglaise, призванных следовать естественной природе, происходили далеко идущие изменения ландшафта, его рельеф, природный материал и природные формы использовались в соответствии с актуальными эстетическими конвенциями и модой (с. 172). Однако генезис садовых стилей был связан с особенностями природного ландшафта, имеющего значительные перепады в Италии, пересеченного и круглый год покрытого зеленью во влажной Англии и только во Франции в наибольшей степени подчинившегося рационализму национального мышления, в котором вслед за Декартом совершенство природы отождествилось с геометрией.

Прямая зависимость от природного рельефа сказалась в ритмах национальных танцев – в равнинной Польше возник полонез (chodzony) и пространственно развертывающаяся в своем хореографическом рисунке мазурка, в то время как жители гористых местностей отдали предпочтение круговому танцу, не требующему широкого разворота, концентрирующему энергию в пределах сакрально-магического круга (хора). Хоровод, но уже как медленный, растекающийся в пространстве женский танец, характерен для равнинной России.

Естественный рельеф повлиял на структуру лабиринта, который является одной из наиболее многозначных пространственных архитектурных форм (с. 150). Его происхождение связано как с ландшафтными элементами, так и с мифологией[144]. Она сама обнаруживает зависимость от ландшафта и его рельефа, о чем свидетельствует крито-микенская культура с ее мифом о Минотавре и Кносским лабиринтом, не утратившим таинственности и после раскопок Эванса. Прослеживается связь ландшафта и с религиями[145]. Все это позволяет употреблять понятие ландшафт культуры и в этих случаях не только метафорически.

Ландшафт в контексте эпох. От ландшафта к пейзажу

Окружающий и ментальный ландшафт каждой из эпох различен, каждая вносит в него свои артефакты и семантику. Античность густо наполнила картину мира и ландшафт богами, их скульптурными изображениями и храмами-жилищами, сакрализуя также геологические элементы ландшафта и его растительность. Христианизированный ландшафт, в отличие от языческого, менее населен, он священен в целом как творение Бога и, казалось бы, не нуждается в божествах-опекунах для каждой его составляющей. Однако основные элементы ландшафта получили новые сакральные смыслы, а многие языческие сохранились под евангельским покровом.

Значимые локусы христианизированного ландшафта первоначально были укрыты, они располагались под землей, в катакомбах. Позднее на ее поверхности появились пустынь, храм, монастырь как обители, служащие духовному совершенствованию. Они стали целью паломничеств и тем самым заняли свое место на географической и ментальной карте мира. Башни храмов и колоколен, возносясь над деревьями или городской застройкой, до сих пор во многих случаях остаются главными высотными точками ландшафта, свидетельствуя о «ландшафтной прозорливости» их строителей и иерархии духовных ценностей.

К небу символически обращены также приземистые миниатюрные каплички с крестами, фигурами Христа, болеющего о судьбе человеческой, Богоматери-покровительницы, различных святых. Расположенные чаще при дорогах они отмечают и духовный путь, широко распространившись в католическом ареале в эпоху церковных реформ и барокко, особенно в Германии, Польше, а также Чехии, где в XVII в. ресакрализация ландшафта, характерная для той эпохи, получила наиболее ярко выраженные формы[146]. Согласно русской мифоритуальной традиции, придорожные сооружения располагались в «страшных», а также священных местах – христианских и природных, часто образующих комплексы[147]. Чехов дал такую ремарку ко второму действию «Вишневого сада»: «Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья».

Сакральными символами различного уровня служили природные элементы ландшафта, такие, как горы, деревья, камни. Часто наделявшиеся противоречивыми значениями, в наиболее высоком смысле они символизировали ось мира и самого Христа, а скальные разломы – его раны. Изображения уступчатых сбросовых гор (так называемые лещадки в иконописи) в библейских и евангельских сценах напоминали о днях творения земной и небесной тверди, о геологии земли. Изображенные на них постройки срастались со скалистыми формами, как бы довершая тектоническую работу природы.

Каждому из возвышенных мест в мифопоэтическом и традиционном сознании придавался особый статус. Они служили медиаторами между земной и небесной сферами. Отсюда древняя мемориальная функция холмов и курганов (современный след этого – архитектурно-скульптурный ансамбль Мамаева кургана). «Холмы – это вечная слава. / Ставят всегда напоказ / на наши страдания право», – писал Бродский («Холмы»).

В Древней Руси курганы первых князей служили «естественными историко-географическими ориентирами для начального летописания»[148]. В Польше традиция подобных сооружений, которые насыпали всем миром, оживилась в романтизме (курганы под Краковом в честь национальных героев – Т. Костюшко и Ю. Понятовского, в ХХ в. такового удостоили Ю. Пилсудского). В стихотворении «Заповiт» Т. Шевченко говорится, что он хочет быть похоронен «на могиле», что по-украински означает курган[149]. Его польский современник описывал Украину «с ее широкими, как взгляд, степями, с ее Бугом и Днепром, которые по граниту выводят Боянову ноту о рыцарях Владимира, о Болеславах, о Ничае, о Колиивщине, с ее церквями, крестами, курганами»[150]. Оставшиеся от кочевников или оседлых жителей, они были многочисленны и с древних времен вросли в восточноевропейский ландшафт.

Часовня на месте основания древнего Белозерска. 1909

Заселенный природный ландшафт – ландшафт геоэтнический. Движение в нем – это движение от одного народа к другому. Зыгмунт Красиньский так описывал поездку, начавшуюся под Брест-Литовском: «Четыре дня и четыре ночи я видел перед собой восемь коней, несущихся по пескам… по воде, по Полесскому болоту… и день и ночь я слышал разговор почтальонов с лошадями – сначала по-польски, чем дальше – тем больше по-русински»[151].

На рубеже Средневековья и Возрождения в европейском искусстве появился метафизический панорамный так называемый Weltlandschaft (Мировой пейзаж)[152]. Он включал набор основных ландшафтных элементов – горы, скалы, воды, лес, среди которых разбросаны поселения, маркирующие присутствие человека в Универсуме. (Бродский отметил «склонность гор к подножью дать / может кровли городка»[153]). Параллельно с Weltlandschaft’ом получили развитие документальные топографическо-картографические гравюры[154] (ил. с. 54, 103). Развитие этих видов творчества было одним из истоков формирования пейзажа как жанра. Из них изображение конкретной местности, чуждое Средневековью, пришло в алтарные композиции, а сам общий вид – в фоны ренессансных картин. (Первым видом реальной местности принято считать изображение Конрадом Вицем альпийской панорамы и Женевского озера, хотя и в функции Генисаретского, в библейском сюжете Чудесный улов. 1444. Женева. Музей искусства и истории.) В более ранних паломнических текстах ландшафт Святой земли уже был описан как таковой, а в лицевых списках русских «хожений» (в частности, игумена Даниила) появились условно-схематичные изображения его отдельных сакральных мест (ил. с. 98).

Метафизика и реальность соединились в пейзажной картине Возрождения, когда природа стала самостоятельным объектом познания и художественного отображения. При этом живопись не утратила способность нести сакральные и символические значения, в ней слились христианское и гуманистическое начала[155]. Становление пейзажного жанра пошло по пути идеализации природы, что происходило параллельно с развитием садоводства как особого вида искусства (II.2). Ландшафт в пейзажной живописи приобрел садообразный облик. Инспирирующим в этом плане оказался естественно-культурный ландшафт Италии.

Курган Тадеуша Костюшко под Краковом. 1723

Это отвечало эстетике и барокко, и классицизма. Если классицизм вносил в изображение ландшафта гармонию, то барокко придало природному пространству динамизм, сделало его более емким семантически и насыщенным артефактами. Количество культурных памятников, вписанных в окружающий ландшафт, могло даже казаться недостаточным[156]. Распространившиеся в европейском искусстве фантастические архитектурные пейзажи с гипертрофированными масштабами изображаемых сооружений и их количеством, предпочтение, отдаваемое артефактам, а не геологическим и растительным элементам природного ландшафта, свидетельствовали о характерных для барокко отношениях культуры и натуры. Переполненность отличала и ставшие в XVII в. модными голландские сады с их малым пространством. Еще в середине XVIII в. Пиранези по барочному перегружал пространство своих графических листов (ил. с. 39°).

В XVII в. живописцы не воспроизводили ландшафты, соответствующие сюжетному месту и времени, – геоисторизм утвердится в искусстве два века спустя. Пока же мифологические и библейские сцены переносились в идеализированный итальянский ландшафт (Пуссен, Клод Лоррен), и теоретики учили, как его выстроить по законам искусства, а не натуры. Земное пространство соединялось с небесным в иллюзионистских росписях куполов соборов и дворцовых плафонов, визуально безгранично расширяясь. В бесконечность уводили взгляд аллеи и каналы садов.

Эпоха Просвещения увидела ландшафт не космологически, а разлившимся в земную ширь. Теперь искали не «пуп земли» – мифологический символ центра, один из первых ландшафтных символических локусов[157], а «центр Европы» – десакрализованный географический пункт[158]. Человек того времени не только осваивал новые пути и континенты, совершал кругосветные плавания, при помощи архитектурных и растительных экзотов воспроизводил в своих садах ландшафты всех времен и народов. Он начал открывать красоту естественной природы, в том числе в ее наводящих ужас сценах (с. 120).

Церковь Покрова на Нерли. 1165

Как портрет не служит лишь воспроизведением физиономических особенностей человека, так и пейзаж никогда не ограничивался представлением конкретной местности. Уже сам ее выбор был творческим актом. В искусстве ландшафт всегда оказывался индивидуально претворенным, не одновременно становясь в разных культурах и областях творчества тем, что принято в отечественной литературе называть пейзажем[159]. Развиваясь как особый жанр, как «картина природы», пейзаж окрашивался религиозной, исторической рефлексией. Романтики его «национализировали».

Со времени романтизма как национальный воспринимался и общий характер ландшафта, и его детали. Живописец М. Нестеров так вспоминал переезд через Альпы: «Пошли столь грандиозные ландшафты, такие сложные, характерные… Вот она „заграница“… Как все не похоже на нашу Россию, такую убогую, серую, но дорогую до боли сердца»[160]. Сквозь национальную оптику по-разному могли видеться те же самые элементы ландшафта. Той же породы деревья, как ива, различно вошли в сознание отдельных народов[161]. Береза, получившая развернутую семантику во всей славянской мифологии, в северном полушарии растущая повсюду, превратилась лишь в русский символ[162].

Четвертое измерение. Руины

Рельеф – свидетель истории естественного и культурного ландшафта. По словам А.Г. Габричевского, среднерусский ландшафт с его «главным образом, растительным покровом, выражающим не строение почвы, лицо земли, а лишь круговорот времен года», «сам по себе „внеисторичен“», в то время как каждая форма Киммерийского ландшафта, который по преимуществу «геологичен», несет «отпечаток движения огня, воды или ветра»[163]. Если растительность – легко разрушаемая составляющая, то природный рельеф под воздействием цивилизации исчезает последним. Она отступает не только перед такими его монументальными формами, как горные хребты и моря, но и перед такими «горами», как Воробьевы, которые сохранили свои очертания. Именно рельеф дольше всего сохраняется в заброшенных старинных садах и парках, оставаясь последним следом облика, приданного им культурой.

Представления о рельефе, будучи одним из универсальных и суггестивных способов осознания и описания пространства, могут переноситься и на восприятие времени: «Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой», как писал оставшийся неизвестным автор начала ХХ в.

Если природный ландшафт постоянно меняется от вмешательства человека, то и сам ландшафт также воздействует на имплантанты, внесенные в него культурой, превращая их в руины. Постройки, обрастающие зеленым покровом, оседающие в землю, выветривающиеся, как горные породы, если были сооружены из камня, стали знаком единства естественных и исторических процессов, пространственного и темпорального начала. По словам Шефтсбери, «непоправимые трещины и разломы опустошенной горы показывают… что сам мир наш – только благородная развалина»[164].

Так ландшафт обнаружил свое временн?е измерение, а сохранившиеся в нем древние руины превратились в исторические знаки и достопримечательности. В 1499 г. изображение руин появилось в «Гипнеротомахии Полифила» – сочинении Ф. Колонны, ставшем кладезем мотивов, распространившихся в литературе и искусстве последующего времени, в том числе в садовом искусстве (с. 93).

Спустя четверть века, в 1525 г., русский посол Дмитрий Герасимов «осматривал святые храмы и с изумлением любовался остатками древнего величия Рима и жалкими остовами прежних зданий»[165]. Петр Толстой в 1697 г. записал, что под Римом «много… древних лет строения каменного, которое уже от многих лет развалилось»[166]. Герасимов оказался более чувствительным к красоте и значительности памятников античности, вероятно, этому способствовали его ренессансные чичероне.

Во времена Grand Tour внимание привлекали прежде всего римские, позднее, по мере их открытия, и греческие руины. В эпоху романтизма местом паломничества европейцев стали развалины средневековых замков на крутых скалистых берегах среднего Рейна (такого типа ландшафты любил изображать как элемент фона Лукас Кранах Старший – Мария с младенцем. Валлраф-Рихартц Музей. Кёльн; Мария под яблочным деревом. ГЭ). Разрушаемые враждой и временем, они обрастали плющом, легендами и поэтическими текстами. Свойственные им готические формы, которые, по словам Шлегеля, «в отношении бесконечности и неисчерпаемой полноты… более всего походят на создания и порождения самой природы»[167], легко сливались с окружающей растительностью. Не случайно столь органично воспринимался ансамбль вписанного в зеленый массив псевдоготического Царицына, недостроенность которого, а позднее и обветшание создавали иллюзию естественных руин. Их имитировала и дополняла Башня-руина (И.В. Еготов. 1804–1805).

В среднерусских землях руины не стали заметным элементом ландшафта. Дерево, из которого по преимуществу велось строительство, этому не благоприятствовало. Облик каменных церквей с геометризмом их четких объемов также не способствовал культу руин, в то же время сохранение традиционных форм в церковной архитектуре придавало им некую постоянную актуальность, а в качестве хранимой руины всегда мыслится что-то давно отошедшее. Что касается остатков тех церквей, которые были разрушены намеренно, то они не украшали окружающий ландшафт. Их одноразово возникшие развалины или полуразвалины (а не романтические руины) не поэтизировались в качестве знаков старины. Они воспринимались как диссонанс окружающей природе, а если и сама она утрачивала первоначальный облик, то вместе они выглядели как деструктивное целое. Бродский писал о руинах Греческой церкви в Ленинграде:

Когда-нибудь…

… на нашем месте

Возникнет тоже что-нибудь такое,

Чему любой, нас знавший, ужаснется.

«Остановка в пустыне»

Поэтому естественные руины не часто попадали в пространство русских садов, в то время как в Англии такие примеры не единичны[168] (ил. с. 50).

В русской культуре руина как эстетический объект возникла во второй половине XVIII в., что было связано с перспективной живописью, как в случае А. Перезинотти. И. Грабарь назвал этого художника «страстным любителем руин», которые писали и его ученики в Академии Художеств. Появлению павильонов-руин способствовали английские парки[169]. В.И. Баженов, проектируя в 1765 г. «увеселительный дом» для сада Екатерингофского дворца, признавался, что «вздумал… представить [его цоколь] развалинами древнего Дианина храма»[170]. Русские живописцы, обращаясь к теме руин, обычно запечатлевали в качестве таковых остатки античных сооружений (Сем. Щедрин, М. Иванов). Вероятно, в числе первых, кто их рисовал, были ученики Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, изображавшие в качестве учебной программы «рюины замков»[171] – слово руины, как видно из его транскрипции, тогда только что пришло из французского языка и еще не обрусело. Наиболее выразительные места с их изображением оставили архитекторы – Кваренги, Камерон, Томон, Гонзага.

Движение

Ландшафт, в особенности благодаря его рельефу, рождает представление о движении и действительно задает ему различный темп и ритм. Протопоп Аввакум писал о своих хождениях по равнинной России, что там он «двадцеть тысящ верст и больши волочился»[172]. Дипломат XIX в. А.Я. Булгаков сообщал отцу из итальянской Калабрии: «Кроме гор, покрытых снегом, каштанов диких, худых селений… вод, стекающих с гор, и прочего вы ничего не встречаете. Тут природа, кажется, сказала: полно вам в каретах ездить, садитесь-ка верхом»[173]. Однако и ландшафты истории диктовали свое движение: «Смотрите! Какими дрожащими ногами ступает человечество по узкой тропинке рядом с глубокой пропастью», – писал Шефтсбери[174].

Доменико ди Микелино. Данте и его поэма. Фреска в Санта Мария дель Фьоре. Фрагмент. 1465. Флоренция

В обустроенном человеком природно-культурном ландшафте движение приобретает определенный характер не только благодаря проложенным в нем дорогам. П. Муратов писал, что в Италии путешественник из простого любопытного становится пилигримом, а историк-медиевист И.М. Гревс определял походы по Флоренции как скитания, «монументальные прогулки», странствования по «глухим углам». Л.П. Карсавин называл свои хождения «прогулки-дороги» и подчеркивал, что, «несмотря на каменные стены, как-то особенно приятно и интимно гулять по этим узким улицам и кое-где в просветах смотреть на Флоренцию». А. Вознесенский поэтически лаконично воскликнул: «Флоренция! Брожу по прошлому».

В ландшафте движется не только человек, но и его взгляд, мысль. Флоренция К. Петрова-Водкина оказалась «исхоженная и издуманная». В отличие от него, А. Блок писал об Италии: «Причина нашей изнервленности и усталости почти до болезни происходит от той поспешности и жадности, с которой мы двигаемся. Чего мы только не видели: чуть не все итальянские горы, два моря, десятки музеев, сотни церквей». Состояние поэта отражено в письме из Флоренции – это даже по итальянским меркам чрезвычайно насыщенный произведениями искусства город, неслучайно в психиатрии есть термин «синдром Флоренции», означающий нервный срыв от чрезмерного общения с произведениями искусства. «Воспринять (Флоренцию)… как нечто, сотворенное вместе с рекой и окрестными холмами, – единственный способ спасения от ее „синдрома“» (П. Вайль), т. е. нужно вписать все переполняющие ее художественные сокровища в макроландшафт природы, который способен вместить любое множество артефактов. Возможность сделать это визуально предоставляют холмы Флоренции, с которых на свой город смотрел Данте.

Грань между культурным и природным, между физическим и ментальным ландшафтом порой трудно уловима. Природный ландшафт, трансформируясь, входит в художественное сознание и пространство. Блок в леонардовской Джоконде узрел итальянский пейзаж не только в фоне картины, он светился, по словам поэта, сквозь ее улыбку, «открываясь как многообразие целого мира. Недаром – за спиной Джоконды и воды, и горы, и ущелья – естественные преграды стремлений духа, и мост – естественное преодоление стихийных преград; борьба стихий с духом и духа со стихиями, разлившаяся на первом плане в одну змеистую, двойственную улыбку». Иначе, но по существу о том же синтезе природы и искусства думал Муратов, заметив: «Божественная комедия как-то слилась с Италией. Без нее неполно все, что узнает здесь путешественник, и без Италии ее терцины не перескажут самой заветной их прелести»[175]. Пастернак спустя десятилетия писал: «Я видел Венецию, кирпично-розовую и аквамариново-зеленую, как прозрачные камешки, выбрасываемые морем на берег, и посетил Флоренцию темную, тесную, стройную, – живое извлечение из дантовских терцин».

Взаимосвязи географии и истории культуры

Слияние природного и культурного начала в сознании и произведениях Серебряного века было показательно для всего европейского модерна. На рубеже XIX–XX вв. растительные биологические формы и образы наполнили различные искусства, во многом определив их стилевой облик и семантику. Наука рубежа XIX – ХХ вв. также занималась поисками взаимосвязи общественно-культурных и природных явлений, но отлично от предшествующих детерминистских концепций позитивизма. Такой подход не был новым, восходя еще к античным временам и выступая в дальнейшем с различной степенью категоричности. В 1719 г. вышло сочинение Ж.Б. Дюбо, в котором утверждалось, что «причины перемен, происходящих в нравах и одаренности жителей разных стран, следует искать в изменениях, затрагивающих свойства тамошнего воздуха, подобного тому, как отличия между характерами разных народов принято объяснять разницей между свойствами воздуха их стран»[176]. Рассуждения Дюбо касались Европы. Однако с открытием все новых земель важно было найти причины многообразия живущих там народов, вид и обычаи которых казались не менее удивительны, чем природа их земель. То и другое было поставлено во взаимосвязь. Этому способствовало в целом повышенное внимание эпохи Просвещения к окружающей среде.

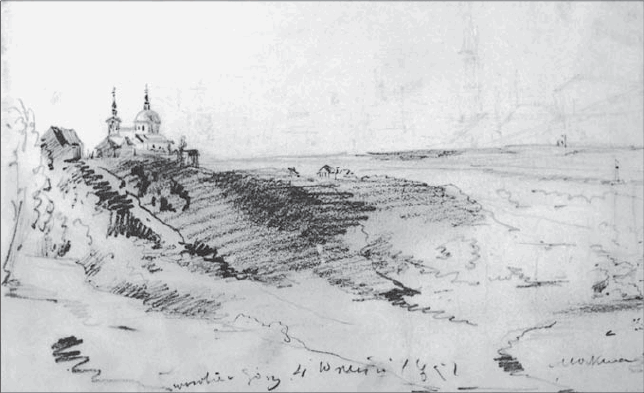

Александр Орловский. На окраине Петербурга. Рисунок 1812

Классическими для географического детерминизма стали сочинения Ш.Л. Монтескьё. Предпосылкой складывания характера и судьбы народов, того или иного типа государственного устройства, наряду с общими причинами морального порядка, он считал ландшафт, понятый как совокупность климата, рельефа, растительного и животного мира. С ландшафтом связывал особенности культуры И.Г. Гердер. Следуя ему, П.П. Чекалевский писал: «Изящные художества… равно как и земные плоды, получают… разные образования по климату той земли, которая их производит, и по старанию прилагаемому о их произращении»[177].

В первой половине XIX в. интерес к проблеме взаимосвязи культуры и природной среды продолжал расширяться[178]. К. Риттер, предшественник геополитики как научной дисциплины, а также так называемой культурной экологии и гуманитарной географии, в духе географического детерминизма романтической эпохи занялся исторической географией, рассматривал «отношения природы к истории, родины к народу и вообще отдельного человека к целому земли»[179]. Подобные идеи циркулировали не только в ученом кругу, обнаруживаясь в восприятии путешественниками различных земель и стран.

Болеслав Русецкий. Воробьевы горы в Москве. 1844

Маркиз Астольф де Кюстин писал о Москве: «До какой степени удивителен вид этого города на холмах, внезапно, словно по волшебству, вырастающего из-под земли среди огромного гладкого пространства… Москва – город панорам». Сравнивая далее ее с Петербургом, маркиз переходил от характеристики ландшафта к социально-политической рефлексии: «Жители этого города движутся, действуют и мыслят по собственной воле, не дожидаясь чужого приказа. В этом Москва разительно отличается от Петербурга. Дело тут, на мой взгляд, в первую очередь в огромных размерах Москвы и разнообразии ее ландшафта»[180].

Если ландшафт как принадлежность мира природы традиционно изучался географией и в качестве понятия означал территорию, обладающую физико-географической целостностью, то с рубежа XIX–XX вв. в трудах французской школы, в особенности П. Видаль де ла Блаша, наметился отход от физико-географической детерминанты. Влияние его журнала «Annales de G?ographie» на мировую науку было связано с антропологизацией гуманитарной мысли. Согласно этому ученому, задача «географии человека», как он назвал новое направление исследований, – изучение взаимоотношений Земли и человека, воздействия его на географическую среду и vice versa. Большее внимание французы уделяли влиянию географической среды на человека[181]. Тем самым открылся путь для развития так называемой хорологической географии (от греч. choros, место). Предметом этого нового направления, по словам его основоположника А. Геттнера, стала земная поверхность «во всем ее разнообразии, строение отдельных индивидуальных пространств и местностей». География начала пониматься как пространственная наука «в том смысле, в каком история есть временн?я наука», т. е. наука не «о распределении по местностям различных объектов», а «о заполнении пространств»[182]. Это привело к изучению ландшафта в качестве территории, обладающей физико-географической и культурной целостностью.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава IX «Всё живущее в мире подчинено таинственному влиянию природы »{1}

Глава IX «Всё живущее в мире подчинено таинственному влиянию природы»{1} Подъезжая ночью к Саранску, в сильном волнении, сквозь слезы смотрел я на чистое небо, усеянное звездами; вдруг одна отделилась от них и упала. Я упрямился, а небо не хотело оставить мне минуты сомнения.

Глава I. «Человек Природы»

Глава I. «Человек Природы» Мудрее всего время, ибо оно объясняет все. Фалес Кажется, никакое событие в мире не могло вывести из себя Эли де Бомона, ученого секретаря Французской Академии наук. Характер такой, да и положение обязывало. И если теперь он, с шумом отодвинув

Глава 2 Милость и очарование природы

Глава 2 Милость и очарование природы Биология как наука – изобретение XII века. Предшествующие века знали только естественную историю, которая удовлетворяла присущее человеку любопытство к окружающей его живой природе, и медицину, в XV и XVI веках постигшую физическую

Кукла в рамках антиномии природы и культуры

Кукла в рамках антиномии природы и культуры Кукла изначально обладает еще одной чертой, обуславливающей ее неодномерность и многозначность. Речь идет о ее восприятии как объекта культуры, в рамках которой она получает право на осмысленное существование и благодаря

Глава 7 ЛАНДШАФТЫ И РЕСУРСЫ ИМПЕРИИ

Глава 7 ЛАНДШАФТЫ И РЕСУРСЫ ИМПЕРИИ Классическая исламская цивилизация, рассмотренная выше в аспекте присущего ей разнообразия богословских школ и влияния юридической мысли на формирование религиозной и социальной жизни, была также отражением среды, в которой она

Глава III. СВЯЩЕННОСТЬ ПРИРОДЫ И КОСМИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ

Глава III. СВЯЩЕННОСТЬ ПРИРОДЫ И КОСМИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ Религиозному человеку Природа никогда не представляется полностью «естественной»: она всегда имеет для него определенную религиозную значимость. И это вполне объяснимо, ведь Космос — это божественное творение. Мир,

5.2. Взаимоотношения человека, природы и культуры на различных исторических этапах

5.2. Взаимоотношения человека, природы и культуры на различных исторических этапах В основу деления истории развития человечества на этапы могут быть положены разные критерии, разные подходы. Рассмотрим тот, где исторические периоды выделяются сообразно основным формам

Глава VII Боги неорганической природы

Глава VII Боги неорганической природы Неорганическая природа, минералы и воды, имеет также, без сомнения, свою произрастительную жизнь и свою производительную силу, но эта жизнь и эта сила для нас тайна, которую едва ли разгадает когда-нибудь наука. Славяне, сознавая

Глава 54.О различных движениях природы и благодати

Глава 54.О различных движениях природы и благодати Сын Мой, прилежно примечай движение природы и благодати; ибо они весьма противоположны, и такое тонкое между ними различие, что разуметь его можно только духовному и внутренне озаренному человеку. Все ищут добра, и все

Глава 55. О порочности природы и о действии Божественной благодати

Глава 55. О порочности природы и о действии Божественной благодати Господи Боже мой, Создавший меня по образу Твоему и подобию, Ты Сам явил мне величие благодати Твоей, и от Тебя познал я, как нужна она для спасения. Удели мне от благодати сей, чтобы победил я скверную свою

1.4. И.М. Дьяконов о субстанциональной основе эволюции культуры как отношения природы и общества

1.4. И.М. Дьяконов о субстанциональной основе эволюции культуры как отношения природы и общества Глобальный подход к эволюции мировой культуры, рассматривая её как систему, применил российский ученый И.М. Дьяконов (1915–1999)– специалист по истории и культуре древней