Глава 7 ЛАНДШАФТЫ И РЕСУРСЫ ИМПЕРИИ

Глава 7

ЛАНДШАФТЫ И РЕСУРСЫ ИМПЕРИИ

Классическая исламская цивилизация, рассмотренная выше в аспекте присущего ей разнообразия богословских школ и влияния юридической мысли на формирование религиозной и социальной жизни, была также отражением среды, в которой она развивалась. Несомненно, она расцвела главным образом за счет городов, заметно развивавшихся по мере экспансии ислама, поскольку город, как уже неоднократно подчеркивалось, предоставлял наиболее благоприятные условия для религиозной и интеллектуальной жизни. Разумеется, в своих наиболее впечатляющих материальных проявлениях городская среда была предназначена для имущих кругов, прежде всего для аристократии и правящей элиты. Кроме того, несомненно, она отделяла себя от бедуинского образа жизни, связанного с доисламскими обычаями, и от деревенского уклада, остававшегося уделом покоренного населения. Тем не менее она развивалась в условиях империи, раскинувшейся на обширной территории и имевшей разнообразный ландшафт, где образ жизни этнически разнородных человеческих сообществ, зависящий зачастую от несхожих природных факторов, избежал нивелирующих тенденций городского ислама.

Будучи городской, эта цивилизация представала также цивилизацией пустынных зон и, прежде всего, цивилизацией воды или, точнее, регионов, оживляемых водой и ирригацией. Ее самые процветающие культурные центры были окружены пустынными и дикими, практически неосвоенными цивилизовавшимся государством пространствами, которым все же предстояло изменить свою судьбу, и, несмотря на это, она ярче всего проявилась как цивилизация обширных плодородных земель, заселенных и возделанных человеческим трудом. В этом отношении она была наследницей других цивилизаций, которые веками вдоль тех же полноводных рек, в тех же самых оазисах, с трудом отвоеванных у пустыни, до нее эксплуатировали те же самые долины, те же самые равнины, являвшиеся, по сути дела, аграрной основой их экономики. Сохранение древних очагов оседлой жизни, обеспечивавших богатство исламского Средневековья, как некогда и богатство восточных царств Античности, обусловит определенную преемственность образа жизни и менталитета внутри общества, видоизменившегося тем не менее под влиянием религии, которой оно обязано своими самыми оригинальными чертами.

Сохраненная агрикультура античного типа сыграла свою роль, когда ремесленный и торговый подъем создал новые возможности для развития на перекрестках торговых путей иногда просто гигантских городов. Последние вырастали фактически только в тех местах, где изначально имелись необходимые условия для работы земледельца и производства продуктов первой необходимости, обеспечивавших жизнь городских агломераций и способствовавших как собираемости налогов, так и обогащению горожан-землевладельцев. Багдад, например, который был одной из аббасидских столиц с изначально имперскими претензиями, мог родиться и разрастись только в районе интенсивного земледелия Савада, доходы от которого составляли большую часть казны суверена и управление которым ставило задачу обязательного обучения секретарей и высокопоставленных государственных чиновников.

Последствия этой первоначальной экономической необходимости проявились позже, когда обнаружился демографический упадок подобных городов, разрушенных, разумеется, вследствие определенных исторических событий, но только после того, как пришли в упадок прилегающие сельскохозяйственные регионы, обреченные мало-помалу вернуться в пустыню, перестав служить опорой традиционного исламского города. И это еще раз позволяет нам подчеркнуть важность роли, которую играли в эволюции классической цивилизации ислама основные элементы пространства, очерченного пределами империи.

* * *

Первый из этих элементов связан с большой долей в пределах империи и ее окрестностей земель сухих и пустынных, пересекаемых лишь бедными и алчными кочевниками, которые оказали большое влияние как на историю ислама, так и на глубинный менталитет исламского человека в Средние века. Эта очевидная, существующая и по сей день географическая реальность связана с субпустынной, одновременно жаркой и сухой зоной, в которой прозвучала первая проповедь Мухаммада и в которой затем формировались владения его преемников — в условиях того же «климата», тысячекратно описанного и превознесенного старыми арабскими географами. Даже на азиатских и африканских высоких плато достаточно много негостеприимных безлюдных мест, где трудности транспортировки и обитания едва только начинают преодолеваться благодаря возможностям современной техники. Каменистые пространства, выровненные древней эрозией или испещренные глубокими складками, мешающими прокладке дорог, пустыни, зеленеющие только в сезон дождей, или необъятные песчаные пространства с полным отсутствием проточной воды и редкими колодцами… Во многих исламизированных регионах и ныне не встретишь никого, кроме путника, торопливо передвигающегося по давно отмеченным тропам, да пастуха, перегоняющего свое стадо в зависимости от сезона и наличия растительности на хоть сколько-нибудь благоприятные пастбища.

В исторической перспективе такая ситуация создавала для исламской цивилизации перманентную опасность вторжения на окультуренную территорию банд полудиких кочевников и бесконечной череды вызываемых одними и теми же причинами войн, что провоцировало и приумножало беспорядки, характерные для начального времени развития мусульманской державы.

Рожденный, по сути, в пустыне и не сразу принятый бедуинами, которые были скорее временными союзниками Мухаммада, чем убежденными неофитами, ислам в своем триумфальном распространении, как известно, был подхвачен потоком аравийских племен, которые отказались тогда от своих внутренних распрей ради общего грабительского завоевательного предприятия.

Пустыни, простиравшиеся между окультуренным средиземноморским побережьем Сирии, с одной стороны, и богатыми аллювиальными равнинами Тигра и Евфрата — с другой, были тогда присоединены к огромному соседнему полуострову. Если прежде верблюдоводы забредали туда лишь в сезонных поисках пастбищ или в связи с караванной деятельностью и, заставляя временами признать авторитет своих племенных союзов, никогда не воцарялись там в качестве абсолютных хозяев, то теперь эти территории сделались полноправной средой обитания больших бедуинских семей, до наших дней сохраняющих некоторые традиционные черты своего нрава и образа жизни. Одновременно до пределов империи добрались арабские полки первых воинов ислама, они населили потомками своих самых знаменитых племен как Северную Африку, так и Мавераннахр, расширили свои первоначальные владения за счет вновь покоренных земель, составлявших отчасти их добычу, и, наконец, исламизировали местное население своим присутствием и распространением в масштабах всего досягаемого мира могил мученически погибших Сподвижников Пророка.

Какие бы трансформации в дальнейшем ни претерпело большинство завоевателей, оказавшихся среди оседлого населения и быстро ассимилированных им в отрыве от племенной основы, с которой впредь их связывало только чувство гордости за свое происхождение, феномен захвата тех же самых территорий новой волной будет регулярно повторяться. Иногда в форме набегов, завершавшихся разорением какого-нибудь города или созданием небольшой локальной династии, такой как Мирдассиды в XI в., иногда в форме варварских нашествий, подобных тюркскому или монгольскому, разворачивавшихся в масштабах континента.

Конкретные обстоятельства варьировались, менялись исходные очаги — у значительных движений они оказывались чаще всего за пределами империи, на просторах Центральной Азии, которые были подлинными «резервуарами» завоевательных орд. Но развитие событий оставалось в каждом случае неизменным: мобильность кочевых конных войск компенсировала их немногочисленность и позволяла разбивать на открытом пространстве регулярные армии, после чего захватывать всю страну, включая укрепленные города. И материальные последствия, бедственные для оседлого населения, также оставались неизменными.

Так объясняется развившееся и укоренившееся в душе мусульманского крестьянина и горожанина почти постоянное чувство великого страха перед человеком пустыни, легким на подъем, хищным, сокрушающим все на своем пути, наиболее поразительное выражение которого обнаруживается в исторических, даже можно сказать, «социологических» размышлениях мыслителя XIV в. Ибн Халдуна. «Бедуины, — отметил он в знаменитом сочинении, — это, в сущности, грабители и разбойники: все, что можно захватить без боя и опасности, они захватывают и убегают к своим пастбищам в пустыне […]. Племена, которые укрываются от них в горах, избавлены от их грабежа и насилия, ибо те совсем не поднимаются на высоты, не вступают на трудные земли, не подвергают себя опасностям, чтобы добраться до них. Но равнины, захватываемые бедуинами, поскольку они плохо защищены или у правительства недостает силы, становятся их добычей и подвергаются растерзанию: не встречая сопротивления, они множат там свои вторжения и насилие, так что жители в конечном счете попадают под их власть; затем земли переходят из рук в руки, и беспорядок завершается крушением цивилизации: Аллах властен над Своими творениями; Он Един, Повелитель, и нет другого Господа, кроме Него! Эти бедуины, в сущности, народ дикий, среди которого грубость нравов укоренилась до такой степени, что стала их натурой и свойством темперамента; и они находят в ней удовольствие, потому что она позволяет им избежать зависимости и повиновения правительству. Такая натура несовместима с цивилизацией и мешает им развиваться, ибо скитаться и быть сильнее всех — это их единственная цель, которая обусловливает их образ жизни, отрешает их от городской, создающей цивилизацию жизни, будучи несовместима с нею».

В этих резких, конечно, словах, есть значительная доля истины. Имевший перед глазами конкретный, незабываемый пример сокрушения процветающей зиридской Ифрикии пришедшими с Востока ордами хилалитов и сулаймитов, Ибн Хал* дун, в сущности, клеймил периодически повторявшиеся бедствия исламского Средневековья, материальные достижения и культура которого, хрупкая и утонченная, при малейшем ослаблении центральной власти подвергались грабежам и уничтожению со стороны кочевников, исходивших неизбывной завистью к ослепительному богатству.

Все захватчики: тюрки, берберы, монголы и прочие, приходившие из пустыни и основывавшие затем прославленные династии, — все начинали с умножения руин. Некоторые совершали это с большей жестокостью, чем войска арабо-мусульманских завоевателей, чей приход кое-где приветствовался местным населением. Таким образом, они, пожалуй, в большей степени, чем кочевые арабы, способствовали расширению пригодных для примитивного пастушеского существования пространств в ущерб обработанным землям, обреченным отныне на запустение. Так что на сегодняшний день удивительно скорее не то, что столько покинутых обитателями строений были погребены под собственной пылью, а то, что при этих бедственных обстоятельствах сохранилось столько впечатляющих развалин, самые знаменательные из которых еще не раскопаны.

* * *

Кочевники, с нетерпением выжидавшие момента, чтобы совершить набег или проникнуть на соседние обработанные земли, были по своей сути алчными грабителями, не способными накапливать состояние. Задолго до эпохи великих нашествий XI–XII вв., глубоко изменивших мусульманский мир, арабская классическая литература уже изображала бедуина оборванным и вечно голодным, обреченным на бесконечное скитание, не оставляющим даже следов своих стоянок и лагерей, затерянных «в складках барханов», наметенных «вихрями с юга и бурями с севера», — все это обычно оплакивалось в стихах, обращенных к памяти былых дней.

Обладающий менталитетом простодушного человека, велеречивый и жадный, ценящий прежде всего выносливость, хитрость и выдержку, выработанную в процессе непрекращающейся клановой борьбы, бедуин не имел другого достояния, кроме стада баранов или верблюдов, другой пищи, кроме их мяса или молока да еще скудной охотничьей добычи, другого жилья, кроме грубого шатра из козьих шкур, другой утвари, кроме продуктов примитивного семейного ремесла. При этом он общался с оседлыми соседями. Он не всегда приходил из пустыни как завоеватель, чтобы поработить, — ему требовались некоторые продукты, необходимые для его скудного существования, в частности мука, финики и, особенно, оружие и доспехи. Он мог при случае служить оседлому человеку пастухом, поставщиком шерсти, наемником или даже проводником и конвоиром. Таким образом, он временами помогал развитию торговли, которая осуществлялась посредством караванов, связывавших через безжизненные зоны разрозненные городские центры, за что арабоисламскую цивилизацию иногда называют «цивилизацией верблюда». Дромадер, всегдашнее богатство бедуинских стад Аравии, был транспортным средством, необходимым для путешественников и купцов в той системе, которая в доисламскую эпоху обеспечила процветание активного поселения Мекка, где жил Мухаммад.

Но участие в торговой деятельности всегда было занятием лишь небольшого числа бедуинов из множества тех, кто промышлял взиманием мзды на хоженых тропах или, того проще, захватом перевозимых товаров. В этом случае кочевники являлись прежде всего источником беспорядка и против них в ранней истории ислама будет вестись беспощадная война по примеру самого Мухаммада. Достаточно вспомнить смуту умаййадской эпохи, когда только борьба наместников, усмирившая дух анархии и грубость первых арабских завоевателей, позволила создать прочные основы государства, в то время как шел процесс зарождения смешанного общества, в котором постепенно начал преобладать оседлый контингент. То же самое еще более характерно для аббасидской эпохи, где арабские кочевники иной раз беспокоили даже само халифское правительство, когда, например, карматы стали представлять большую угрозу, объединившись с шайками разбойников, укрывавшихся в труднодоступных районах Аравии.

Таким образом, бедуины, почти ничего не производившие, кроме продуктов, получаемых непосредственно от стада, и покупавшие или отнимавшие то немногое, чего им не хватало, совершенно не участвовали напрямую в жизни общества, влияя на экономику лишь посредством контроля торговых путей или потенциальной угрозой грабежа, и оказывались вне религиозных и интеллектуальных исканий общества, равно как и вне достижений практического и художественного порядка. Между тем их влияние на менталитет этого общества было гораздо сильнее, чем можно было бы представить. Это влияние, сохранившееся, несмотря на глубокую трансформацию исламской империи, начавшуюся с XI в. под воздействием тюркских и монгольских кочевников, по сути чуждых семитской ветви, заслуживает особого внимания — прежде всего в расцвет классической эпохи.

Парадоксальным образом, благодаря доминирующему влиянию «арабизма», — который распространял ислам в эпоху завоеваний, освящая триумф кочевника над оседлым, — человек пустыни, вызывавший страх, презрение и жалость, всегда пользовался реальным престижем в аббасидской среде. Давняя слава, которой он был увенчан в памяти ученых и хронистов, соединялась со строгостью его собственных притязаний относительно чистоты языка и генеалогии. За этим стояло сознание благородства, более древнего, чем мусульманская религия, оно питало его гордость, критикуемую, но вызывающую зависть с тех пор, как в нем увидели наследника всего легендарного достояния, составляющего неделимый фонд арабской поэзии и необходимый материал для глубокого понимания языка Корана. Более или менее доказанное, бедуинское происхождение стало преимуществом, которым любили похваляться самые аристократические персоны того времени, дополняя свои прославленные титулы достоинством арабской этнической чистоты.

Сила этого влияния в чисто филологическом и литературном плане была такова, что оно ощутимо и в нынешнюю эпоху. Не только весь строй арабского языка, активно использующего по сей день архаизмы, свидетельствует о том необычайным богатством лексики из области растений пустыни или разведения верблюдов, но и долговременный уровень, отражающий прежде всего психологию средневекового арабоязычного мира, выявляет доминантные клише лирической поэзии, устоявшие, несмотря на «модернистские» попытки заменить их со второго века хиджры. Погоня в пустыне, поиск следа и набег, поединки или столкновения племен, буря, самум и наводнения, уносящие утопающих диких животных, как «вырванные луковицы», или, наоборот, весенние дожди, приносящие зелень и благополучие, — темы, заимствованные из древнего арабского прошлого наряду со многими личными именами и топонимами, — оставались объектом любования и бесконечного повторения для тех, кто давно ушел от такого способа существования и испытывал по нему искусственную ностальгию. Таким образом, мы имеем дело с особым случаем цивилизации, которая питалась образами, чуждыми ее привычным рамкам — тем, в которых жили тогда наиболее многочисленные классы общества, — и придавала ценность забытому (в данном случае прежде всего лингвистическому и поэтическому) достоянию части населения, сыгравшей некогда исторически важную роль, но численно минимальной.

Хотя действительно необходимо признать, что в странах ислама всегда существовали территории, пригодные только для кочевого или полукочевого населения, но не стоит забывать, что процент бедуинов в Умаййадской и, особенно, Аббасидской империи оставался крайне незначительным. Конечно, провозглашение ислама сопровождалось миграционным движением из Аравии, но войска захватчиков никогда нельзя было численно сопоставить с оседлым населением, в соседстве с которым они оказывались. Более того, их доля могла лишь уменьшаться, по мере того как прелести существования, заимствованные из позднеантичного образа жизни, постепенно соблазняли вождей арабских кланов и союзов, побуждая их покидать территории своих кочевий, чтобы обустроиться во вновь образующихся городах или на пожалованных им землях. Еще одной характеристикой эпохи расцвета исламской цивилизации станет феномен перехода кочевников к оседлой жизни в благодатных регионах, где прежде они появлялись лишь эпизодически: отсюда зарождение новых очагов оседлости, в которых бывшие кочевники, сохраняя память о своей этнической принадлежности, практически сливались со старым автохтонным населением под воздействием новых условий жизни и среды обитания.

Впрочем, процесс ассимиляции не должен был осуществляться всюду и всегда одинаково. Во время первой волны оседлости арабо-исламских кочевников коренное население, постепенно обращаясь в ислам, принимало религию своих господ, соединяясь с ними узами клиентелы и усыновления. В последующие эпохи вновь прибывшие, напротив, подобно вождям тюркских и монгольских орд, становились защитниками исламской общины, в рамках которой они охотно забывали свои прежние верования. Однако с точки зрения экономической последствия были аналогичными, ибо кочевники не производили тотального разрушения старого порядка. И лишь с определенным затуханием этого процесса, ставшим более заметным во время беспорядков постсельджукидского периода, произошло окончательное оскудение и при этом увековечение религиозного и интеллектуального своеобразия исламского мира и об-, щества.

* * *

В связи с произошедшей эволюцией, этапы которой недостаточно изучены, сегодня нам трудно представить, какова могла быть в момент арабского завоевания и даже позднее площадь обрабатываемых земель, на которых тогда в Иране и Центральной Азии, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке проживали человеческие сообщества, составившие основу населения империи. Регионы интенсивной аграрной жизни в большинстве своем были созданы искусственно, чаще всего еще в далеком прошлом и должны были поддерживаться непрерывными усилиями, ибо в противном случае можно было бесповоротно потерять все, что вложено в эту землю. Не удивительно, что в начале нынешнего века на их месте обнаружилось множество опустыненных территорий, где найденные, но еще плохо исследованные археологические памятники свидетельствуют о древних завоеваниях и на которых сторонники идеи «нового цветения пустыни» стремятся восстановить связь с забытыми традициями. Это приговор признанной в начале XX столетия, а ныне отвергнутой географами гипотезе, согласно которой климатические сдвиги явились первопричиной изменения, вполне объяснимого в большинстве случаев последствиями непрерывного сокращения населения.

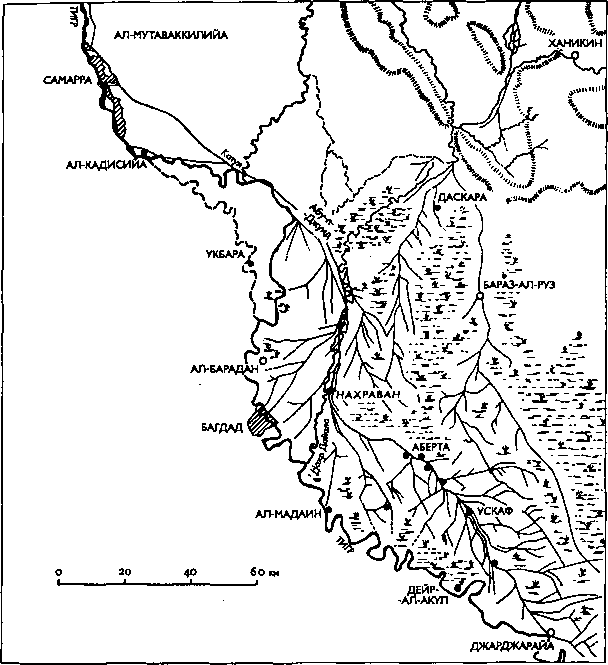

Ирригационная сеть и оседлые поселения района, прилегающего к Багдаду (637—1500)

Каналы от Тигра или одного из его притоков, Дайалы, в том числе знаменитый Нахраванский канал, обеспечивали процветание большого числа населенных пунктов, представленных на этой карте кружками. На севере можно отметить относительное значение некогда застроенного пространства на месте Самарры.

Среди благодатных земель, отошедших со временем под пастушеские кочевья, сильно ухудшавшие ландшафт, наиболее показательный пример, несомненно, дает обширная Иракская равнина, которая стала центральной провинцией Аббасидской империи вследствие начавшегося в период предшествующей династии усиления ее политического и экономического значения. Страна «междуречья», самим положением между Тигром и Евфратом с древнейших времен предназначенная для земледельческого процветания, оставалась интенсивно окультуренной и в исламскую эпоху, сеть ее каналов пребывала в хорошем состоянии, то есть постоянно поддерживалась и улучшалась чувствовавшим относительную безопасность населением.

Свидетельства об этой древней ситуации доносят до нас тексты арабских географов, особенно их подробные статистические данные об общем объеме собираемых при Аббасидах налогов с доходов земледельцев региона. Интересно сопоставить их с результатами современных археологических исследований, проведенных в одном из прилегающих к Багдаду иракских районов, орошаемых исторически знаменитым каналом Нахраван. Карты реконструкции старинной гидротехнической системы дают понять, на чем зиждилась некогда интенсивная аграрная жизнь региона: каналы, частично восходящие к протоисторической эпохе, но достигшие наибольшей эффективности под властью Сасанидов и в период апогея Аббасидской империи, позволяли многочисленным деревням, представляющим сегодня в большинстве своем руины, жить за счет производства фиников и зерновых — традиционных культур, сохраненных немногими районами страны, не вернувшимися с тех пор в пустыню.

Одновременно становятся понятнее условия, которые привели к разрушению системы не вследствие какой-либо точно датируемой исторической катастрофы наподобие взятия Багдада монголами, но в связи с возрастающими трудностями поддержания водной сети. Естественным причинам упадка, таким как прогрессирующее повышение уровня почвы под аллювием и соответственное уменьшение дебита каналов, в сущности не могло противостоять сокращавшееся население, испытавшее на себе последствия всех войн эпохи и не получавшее от центральной власти финансовой поддержки, необходимой для широкомасштабных работ.

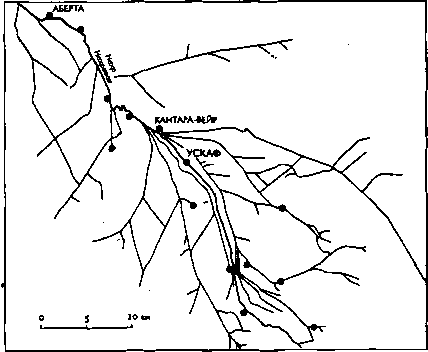

Усовершенствование и постепенный упадок ирригационных сооружений в Ираке

Два состояния одного сектора: с VII по X в. и после X в. Избранный сектор представляет часть гидравлической сети, представленной на предыдущей карте целиком, регион ниже Нахравана. Достаточно густая сеть периода аббасидского расцвета (вверху) обедняется в течение долгого периода упадка (внизу).

Прежде всего были покинуты земли центральной части, которую было невозможно орошать по причине растущего расхождения между уровнем канала и прилегающих территорий. Только крайние пункты второстепенных отводов продолжали получать некоторое количество воды.

То, что произошло в Ираке, несомненно, имело место повсюду вдоль крупных рек восточных регионов: Оксус (Амударья), Герируд и Гильменд. Там сады, огороды и поля, о которых часто упоминают тексты, исчезли, уступив место пустынным пространствам, усеянным сегодня лишь останками грандиозных сооружений. Только археологические раскопки Хорезма недавно открыли, насколько древним было человеческое обитание на прилегающих к Аральскому морю орошаемых землях. Но нам пока еще не хватает данных, чтобы начертить карту зон оседлости и интенсивного земледелия, процветавших между VII и X вв. и известных нам в основном — за неимением соответствующей методики — благодаря интуитивному изысканию, основанному на литературных источниках, которым недостает точности. Только умозрительно можно представить, например, значение аграрного производства провинций Ирана и Мавераннахра, роль которых в истории умаййадского, а затем аббасидского ислама иначе осталась бы непонятной. Хотя прежний облик узкой египетской долины представить проще, поскольку периодические природные разливы реки не давали ей возвратиться в пустыню, все-таки и здесь нам остаются практически неизвестными точные объемы хозяйственной деятельности провинции, которая привлекала путешественников разнообразием своих продуктов, но порой переживала и катастрофический голод, если уровень разлива Нила оказывался недостаточным. Впрочем, урожаи в этих орошаемых регионах были, как правило, нестабильными, о чем кратко упоминают хронисты, сообщающие о периодах удорожания жизни, когда чрезвычайный рост цен на продовольственные товары свидетельствует лишь об определенных изменениях природных условий.

Наше незнание относительно великих аллювиальных равнин распространяется и на аридные плато Сирии, Ирана и даже Магриба, которые в Средние века благодаря рациональному использованию обеспечивали необходимую производительность, в чем можно убедиться в некоторых типичных случаях, анализируя многочисленные руины.

Таковы, например, развалины деревенских жилищ из прекрасного камня, находящиеся в Сирии в регионе известковых массивов между Халебом и Антиохией, ныне выразительно именуемом краем «мертвых городов». Крупные имения и деревни жили там за счет монокультуры оливы, на что указывает наличие древних каменных прессов, предназначенных для изготовления масла. Эти поселения восходили, несомненно, преимущественно к эллинистической или византийской эпохе, но в начале исламской эры еще сохраняли активность, которую постепенно подорвут войны, опустошавшие эту пограничную зону и губившие деревья, медленно растущие на склонах, которые истощала эрозия, после того как корни переставали укреплять землю.

Таковы прежде всего останки аграрных сооружений умаййадской эпохи, заложенных самими халифами или главными вождями арабской аристократии. Обнаруженные на сиро-палестинской территории в конце XX в., они не сразу были признаны крупными земельными владениями, первоначально их сочли резиденциями для отдыха на краю или посреди пустыни. Удивление вызывал очевидный контраст между роскошным дворцом или украшенной фресками баней и пустынным пейзажем, среди которого они возвышались. Но благодаря великой догадке Ж. Соваже, высказанной им в теории арабской колонизации Сирии в первом веке хиджры, которую он едва успел набросать до своей преждевременной смерти, появилось предположение, что «замки пустыни» — или то, что за них принимали, — обрели это название только после гибели окружавших их некогда окультуренных оазисов, основные элементы которых можно до сих пор обнаружить на местности: ограды из сырцового кирпича, защищавшие огромные сады и рощи с драгоценными культурами в Хирбат-ал-Мафджаре или в двух Касрал-Хайрах, расположенных к западу и к востоку от Пальмиры, совершенные ирригационные системы там же и в Анджаре, скопления скромных домов простых земледельцев в Джабал-Сайсе и в «городах» Анджаре и Восточном Каср-ал-Хайре, цистерны и нории, житницы и другие строения сельскохозяйственного назначения в большинстве этих мест, а также, разумеется, наличие здесь пахотных земель, иногда превосходных (в частности, в долинах Литани и Иордана), и воды, ныне бесполезно растрачиваемой в вади с временными руслами или в тинистых впадинах, пересыхающих летом.

Впрочем, мы выбрали для примера лишь несколько наиболее известных мест из десятков и десятков аграрных центров второстепенного значения, обнаруживаемых при воздушном наблюдении повсюду в сирийской пустыне, — подобные существовали, если верить результатам, к сожалению, не столь полных исследований, и на южных безлюдных плато Трансиордании вплоть до пределов Негева и Красного моря. Здесь находится множество следов использования оседлым населением впадин, которые можно было обрабатывать, приспособившись к климату с его сезонными дождями, но отдача которых оставалась слишком нерегулярной, так что благополучие этих земель зависело и от человеческой изобретательности в благоприятных условиях мирного времени.

Эти оазисы со средиземноморской или тропической растительностью — в зависимости от региона, где финиковые пальмы, рис и сахарный тростник сменяли южнее Мертвого моря оливы, абрикосовые деревья, орешники и тополя садов Дамаска и необъятные пшеничные поля Хаурана и средней Сирии, — впрочем, лишь продолжали традицию, восходящую к отдаленным эпохам или, по крайней мере, к тому периоду развития сельскохозяйственной жизни, который соответствовал определенному этапу эллинистической, а затем римской эпохи. Так, на уже упоминавшихся великих равнинах Евфрата, Тигра и Нила гидравлические сооружения, которые воспроизводились, а иногда даже совершенствовались по воле Умаййадов на умиротворенных аравийских землях, восходили большей частью к Античности. Хотя тексты хранят молчание по этому поводу, но археология и постоянство мест обитания, а также постоянство ирригационной техники и методов земледелия позволяют предположить, что обработка этих земель, изобретенная людьми на заре цивилизации, на протяжении веков не испытала какой-либо эволюции.

* * *

В сущности, каким бы отдаленным от нас ни казался сегодня этот приспособленный к засушливым ландшафтам образ традиционной крестьянской деятельности, зачастую не имеющей ничего общего с житницами и пальмовыми рощами, его глубинная реальность становится яснее, как только мы прекращаем попытки точного определения «сельскохозяйственного пространства», в котором развивалась классическая исламская цивилизация, чтобы сконцентрировать внимание на основных чертах этого пространства. Значительно сокращенное минувшими столетиями, оно, кажется, сохранило кое-где вплоть до наших дней продиктованный природными условиями уклад.

Достаточно, например, взглянуть на работу согбенных феллахов на земле Египта или на владельцев небольших хозяйств в оазисе Гута близ Дамаска, чтобы представить труд, который с незапамятных времен определял жизнь восточных деревень, ставших впоследствии исламскими. Каждый раз проблема воды и способ ее решения в зависимости от рельефа местности обусловливали характерный образ жизни.

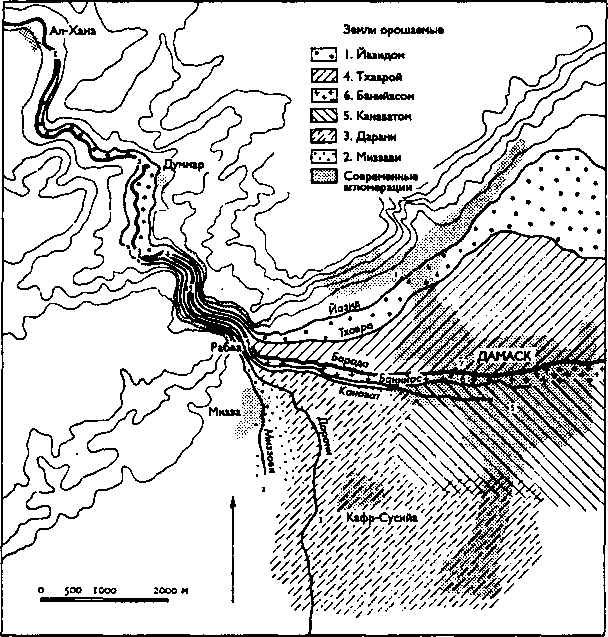

Орошаемые земли Гуты

Все ирригационные каналы Дамасского оазиса отходят от одного небольшого водного потока, Барады, от которого они отделяются последовательно на разных уровнях, расходясь затем веером на выходе из горловины Рабва. Большая часть каналов существовала с античных времен, о чем свидетельствуют их названия арамейского происхождения. Некоторые были прорыты в исламскую эпоху, в частности канал Йазид, обязанный своим существованием и названием умаййадскому халифу.

Разумеется, неполивные культуры всегда возделывались в частично орошаемых регионах и составляли, например, в Сирии и в Магрибе преобладающую долю сельскохозяйственного производства, обеспечивая за счет пшеницы и ячменя необходимую питательную основу. Но эти культуры могли развиваться только вокруг оседлых очагов, которым самим необходимо было снабжение водой, не зависящее исключительно от весенних дождей. Таким образом, неизбежно приходилось использовать два основных способа: накопление воды и, самое главное, поиски ее везде, где она могла быть.

О первом способе свидетельствуют всякого рода цистерны, наполнявшиеся иногда большой протяженности акведуками под открытым небом или не менее длинными подземными водоводами, сооружением которых в Сирии гордились умаййадские халифы — о чем свидетельствуют надписи. Подобные емкости обязательно входили в любую сложную систему ирригации, чтобы упорядочить дебит. Наиболее грандиозные образцы представлены, пожалуй, резервуарами умаййадских, а позднее аглабидских наместников, которые могли похвастаться зеркально-спокойными водами подле старой провинциальной столицы Кайруана в Тунисе. Помимо цистерн, предназначенных для орошения земель и для потребления прилегающими населенными пунктами, имелись закрытые резервуары, иной раз монументальной конструкции, которые служили водными резервами городов и крепостей или отмечали собой наиболее оживленные дороги в пустыне, наподобие созданных, например, в расцвет аббасидской эпохи вдоль пути хаджа из Багдада в Мекку. К ним можно добавить бассейны в резиденциях правителей, именовавшиеся водами отдохновения; благодаря им аглабидский дворец Раккада, под самым Кайруаном, и один из дворцов, построенных Хаммадидами в их Кала у Ходны, получили название Дар ал-Бахр, то есть «дворец у озера», точнее, «у бассейна».

Но водоотвод требовал еще больших забот, чем накопление воды. Первоначально применялся относительно несложный прием, состоящий в устройстве на непересыхающей реке отводных плотин, приспособленных к рельефу местности так, чтобы добиться расхождения от главного русла второстепенных каналов, наполняемых водой по простому принципу гравитации. Типичный пример представляет малая река Антиливана — дамасская Барада, воды которой легче использовать, чем воды большой реки, они и сегодня веером разделяются на несколько ручьев, с помощью полузапруд и препятствий, и текут в различных направлениях. Но подобная система могла применяться и на крупных реках, воды которых отводились последовательными каналами, укрепленными с расчетом на возможные наводнения.

При этом в случае временного или слишком нерегулярного наполнения русла использовался метод постоянной плотины, который позволял создавать настоящие водохранилища. Типичные сирийские примеры, функционировавшие в период исламского Средневековья, это плотина в Хомсе на Оронте и плотина Харбака в районе Пальмиры, близ Западного Каср-ал-Хайра. Первая, длиной 850 м и высотой 5 м, известная благодаря арабским географам, вмещала в себя воды огромного полуприродного резервуара, тогда как вторая, выложенная из камня на 20 м в высоту и на 365 м в длину, поныне возвышается среди пустыни, сдерживая изборожденную последующей эрозией толщу наносов. Конечно, при этом речь идет о сооружениях античных, второе из которых, правда, было полностью восстановлено в умаййадскую эпоху, но сам способ был так рано принят в мусульманской среде, что в пустынных долинах, прилегающих к Мекке, и в соседстве с издревле культивируемым оазисом Таиф можно найти остатки примитивных умаййадских плотин, из которых по крайней мере одна имеет историческую надпись 677 г. от имени халифа Муавийи. Многие другие плотины, более поздние и подчас искусно сконструированные, до сих пор существуют в Иране, в том числе построенная приблизительно в XIV в. в районе Кума дугообразная плотина более изящной конструкции, чем возводившиеся прежде простые тяжеловесные плотины.

Единственный изъян этих массивных плотин был связан со значительным в этих регионах явлением заиления, угрожавшим в короткие сроки сократить их резерв пригодной воды. Однако пока они функционировали нормально, от их накопительных цистерн и русел, созданных отводными плотинами, принимали эстафету распределительные сооружения: каналы, рукава и акведуки, предназначенные для орошения земель, расположенных иногда значительно ниже. Характерный пример — канал, соединявший плотину Харбака с хозяйствами Западного Каср-ал-Хайра и протянувшийся более чем на 15 км до места, где он разветвлялся среди обрабатываемых участков на многочисленные второстепенные рукава, которые были оборудованы разделителями и каждый из которых предназначался для ирригации одного хозяйства.

Все эти разнообразные техники запруживания использовали наземные воды, тогда как в субпустынных регионах преобладала поверхностная аридность, контрастирующая с богатым запасом подземных источников, откуда и следовало добывать воду. Способы добычи, тоже изобретенные во времена очень отдаленные, в основном сводятся к двум приемам. Если исключить достаточно нетипичный случай артезианских колодцев, которые частично были известны уже во времена Ибн Халдуна, то перед нами окажется довольно простой механизм, в основе которого — вычерпывание воды из выемки с помощью веревки и соответствующей емкости. Рудиментарная система египетского шадуфа — подъемника с балансиром — обычно уступала место несложному устройству с колесом, или нории, черпаки которой приводились в действие гужевой тягой. Этот механизм, часто упоминаемый в описательной литературе — где скрипящий привод, поворачиваемый быком или верблюдом, кажется, был неотъемлемой деталью садов отдохновения, непрерывно наполняющей бассейн, откуда струйкой вытекала вода, — и до сих пор еще используемый, встречается среди развалин (ибо нория требовала прочных опорных стен) в умаййадских местах Трансиордании, например в Кусайр-Амре. Нории могли также сооружаться на узких реках с достаточно сильным для приведения их в действие потоком воды. Наиболее знаменитые из них сохранились на Оронте в окрестностях Хамы, но все они обеспечивали ирригацию земель, расположенных слишком высоко над уровнем воды, чтобы можно было воспользоваться ее близостью.

Эффективность таких сооружений, которые мусульманские инженеры, любители автоматических конструкций, зачастую максимально усложняли, тем не менее никогда не достигала дебита, которого можно было добиться с помощью другой, крайне изобретательной системы, придуманной, по-видимому, в Древнем Иране и распространившейся впоследствии в регионах сходного геологического профиля, где ее можно было использовать с тем же успехом. Речь идет о канатах, или настоящих «водяных шахтах», которые выводили на поверхность земли источники, обнаруженные в водоносных слоях, расположенных чаще всего у подножия горных цепей. Равномерно отстоящие друг от друга шурфы их аэрационных колодцев, окруженные отвалами изъятой породы, еще и сегодня просматриваются во многих местах иранской территории, где они были известны со времен Античности. Но только рождение исламской империи создало благоприятные условия для использования этого способа в более далеких регионах, где он распространялся либо благодаря умаййадским правителям, вводившим его в ряде своих аграрных поселений в пальмирской пустыне, либо благодаря миграции мастеров, о которых народная память сохранила воспоминания, приписывая, например, персам первое проведение гидравлических работ подобного рода в Ифрикии.

Вода, доставляемая канатами, нориями или просто отводными каналами, многие из которых использовались, кроме того, для дренирования заболоченных, непригодных для земледелия регионов, что подтверждается знаменитыми работами, проведенными в умаййадскую эпоху в топких низинах Южного Ирака, — эта вода немедленно использовалась для поливного земледелия, которое повсеместно, где это было возможно, являлось главным занятием крестьян. Поливные культуры, выращиваемые внутри огороженных участков, которые можно назвать «садами», чтобы передать деликатный характер земледелия, соседствовали с плантациями деревьев или кустарников, посевами высокоурожайных злаков или овощей. Но они существовали прежде всего только потому, что вторичная система малых оросительных канав с регулируемым затворами дебитом распределяла поступающую от главного потока воду по сложной иногда сети, намеченной в соответствии с рельефом местности и до сих пор еще различаемой в заброшенных городах вроде вышеупомянутых двух Каср-ал-Хайров. Даже влажные регионы, в частности сиро-ливанское побережье, использовали для рационального разведения цитрусовых или банановых садов принцип разделения на участки посредством возведения земляных валов и дамб, которые тоже требовалось обслуживать. Поэтому упорный труд земледельца всегда оставался характерным для сельского хозяйства, в котором, разумеется, применялась и малопродуктивная вспашка архаичной сохой больших площадей, где бесплодные пары чередовались с засеянными участками, но доминировала в котором представленная на миниатюрах методичная обработка мотыгой плодоносных садов-огородов.

* * *

К тому же имара, иначе говоря «материальное процветание на основе интенсивного прироста населения», оставалась в классическую эпоху целью государя, ответственного за любую часть исламского мира. Этот суверенный государь, далеко не равнодушный, как иногда представляется, к вопросам, на первый взгляд чуждым замкнутой дворцовой среде, сознавал, что от его активности в этой области зависело в первую очередь состояние его доходов. Конечно, положение крестьян от этого не улучшалось, ибо тогда налоговые поступления обеспечивались, несмотря на рекомендации некоторых законников, принудительными мерами, оставляемыми чаще всего на усмотрение малощепетильных сборщиков. Но правители, даже самые жесткие, вынуждаемые финансовыми трудностями прибегать к любым средствам, чтобы собирать налоги в денежной или натуральной форме, тем не менее сознавали вред этой политики в перспективе. Даже в эпоху, когда либеральные теории исключались необходимостью любой ценой сбалансировать дефицитный бюджет государства, аббасидский вазир Ибн Фурат был убежден, что процветание деревень должно быть приоритетным. Он настаивал, что откуп налогов — это порочная система, поскольку ведет к истощению провинции, что только доброжелательство по отношению к земледельцам вплоть до снижения налога способно привести к большей продуктивности земель, что поддержание плотин и сооружений общественного назначения должно обеспечиваться неукоснительно во избежание разорительных бедствий и, более того, что государству выгодно нести обычно возлагаемые на держателей пожалований расходы по их ремонту, дабы избежать всякого небрежения со стороны небескорыстных лиц. Этот здравый взгляд на ситуацию, который ставил превыше всего экономическую стабильность халифата, был отнюдь не чужд предшествовавшим умаййадским и аббасидским суверенам и наместникам.

Последние, например, знали, какой пользы можно было ждать от введения в оборот необрабатываемых или временно заброшенных по причине природных бедствий и войн земель. Они понимали преимущества системы «оживления мертвых земель», которая была недвусмысленно предусмотрена правом и поощряла освоителей нови, становившихся таким образом собственниками. Из соображений доходности правители предпринимали работы по осушению или ирригации большого масштаба с целью улучшения определенных зон деградировавшей гидравлической сети или создания новых земельных угодий. Хишам занимался этим в своих сирийских владениях, а Харун ал-Рашид и Бармакиды позднее — в месте будущей Самарры: там был прорыт канал и торжественно открыто хозяйство с замком, названное Абу-л-Джунд, «отец войска», ибо доходы с него шли на денежное содержание войск. В дальнейшем, в X в., при аббасидском халифе ал-Ради реконструкция дамбы, обошедшаяся в 3 000 динаров, взятых целиком из казны суверена, была поручена некому чиновнику двора, который успешно завершил работы за 50 дней. Факт показательный одновременно и сам по себе, и своими обстоятельствами, свидетельствующими о нерадении, царившем тогда в государственных службах: регулярный государственный контроль над иракской сетью дамб и каналов, повидимому, уже давно не осуществлялся, что предвещало близкое разрушение этих сооружений.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава VI На пороге империи

Глава VI На пороге империи В Священной лиге С усмирением стрелецкого бунта началось открытое правление Софьи, опиравшейся на клан Милославских. Главой правительства стал фаворит правительницы — князь Василий Васильевич Голицын. Образованный человек, прекрасный

Глава 1. Становление Римской Империи

Глава 1. Становление Римской Империи История не в состоянии без посторонней помощи наглядно описать народную жизнь во всем ее бесконечном разнообразии; она должна довольствоваться описанием общего хода событий. В ее состав не входят дела и поступки, мысли и вымыслы

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПОСЛЕ ИМПЕРИИ Глава 10. После империи

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПОСЛЕ ИМПЕРИИ Глава 10. После империи ПОСЛЕИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД – ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ неисчерпаемая тема. Империи не только существовали на протяжении тысячелетий, но и все они в конце концов распались. Послеимперский период, таким образом, можно проследить в

Глава 2 ОТ РЕСПУБЛИКИ К ИМПЕРИИ Пунические войны. — Расширение римского государства. — Конец Республики. — Правление Августа и его преемников. Веспасиан. — Антонины. — Агония империи

Глава 2 ОТ РЕСПУБЛИКИ К ИМПЕРИИ Пунические войны. — Расширение римского государства. — Конец Республики. — Правление Августа и его преемников. Веспасиан. — Антонины. — Агония империи В течение последних лет VI века до н. э., как говорится в предании, Рим освободился от

Глава XI. Падение первой империи

Глава XI. Падение первой империи Период почти в четыре столетия, разделяющий падение первой сильной централизованной империи Хань и восстановление единства при династии Суй, является в истории Китая эпохой, по своему характеру наиболее приближающейся к "Векам мрака" в

Глава 3 Ландшафты природы и культуры

Глава 3 Ландшафты природы и культуры Антропность и антропоморфизация. – Культурный ландшафт и культура как ландшафт. – Ландшафт в контексте эпох. От ландшафта к пейзажу. – Четвертое измерение. Руины. – Движение. – Взаимосвязи географии и истории культуры Маттеус