Глава I. «Человек Природы»

Глава I. «Человек Природы»

Мудрее всего время, ибо оно объясняет все.

Фалес

Кажется, никакое событие в мире не могло вывести из себя Эли де Бомона, ученого секретаря Французской Академии наук. Характер такой, да и положение обязывало. И если теперь он, с шумом отодвинув кресло, принялся быстрыми шагами вымерять кабинет, то, наверное, случилось нечто из ряда вон выходящее. Между тем на столе осталась лежать книга, раскрытая на странице 298, и называлась она совсем, кажется, безобидно: Boucher de Pertes. Antiquites celtiques et antediluviennes. V. 2 — Paris, 1857 («Кельтские и допотопные древности». Том. 2.— Париж, 1857 год). Да и сюжет как будто далекий от интересов математика Эли де Бомона и потому можно было лишь подивиться: отчего вдруг такая нервная реакция человека ученого, да к тому же и светского? Но если бы в кабинете при столь прискорбной сцене, когда один из «бессмертных», член Академии, дал волю своим страстям, оказался бы по случаю коллега, то ему достаточно было взглянуть на имя автора сочинения, и все стало бы ясно. Опять этот Буше де Перт, сочинитель чувствительных стишков, сентиментальных романов (один из них, «Маркиза де Монталь», даже имел успех), романтических баллад, острых социологических трактатов, сатиры «Политики», а также волшебных сказок и легенд! И вот этот писатель и фантазер, Жак де Кревекер (таково действительное имя этого человека, который для псевдонима избрал себе фамилии отца и матери), вторгся в святая святых, в науку, где неуместно рассказывать сказки. Буше де Перт — неисправимый фанатик навязчивой идеи допотопной древности рода человеческого.

Почти два десятка лет прошло со времени первой встречи непременного секретаря Академии Эли де Бомона с любителем-археологом из провинциального городка Аббевиля. Тогда, в 1839 году, секретарь деликатно растолковал главе аббевильской таможни, что доставленные им в столицу камни, даже если они в самом деле найдены глубоко в земле вместе с костями слонов и носорогов и даже если допустить, что они обработаны человеком, то кем же мог быть этот, человек как не римлянином? Это они, римляне, в славное время Юлия Цезаря строили военные лагеря под Парижем, в землях варваров-кельтов и их страшных жрецов-друидов. Да и слонов с собой привели они, римляне, и, надо полагать, носорогов тоже.

Что же услышал академик в ответ на свои добрые слова? А вот что: камни эти не «дикие», поскольку неровности на их поверхностях (вроде округлых или вытянуто-овальных каверн) есть результат целенаправленной работы людей допотопной первобытности. Буше де Перт был убежден, что только рука человека могла придать им столь строго геометрические очертания. Он утверждал, что природные силы и случайности не могут обусловить появление замеченных им особенностей конфигурации и рельефа «топоровидных камней», и энергично указывал на боковые, обтесанные и сплюснутые с двух противолежащих поверхностей края, на гармоничную, по его мнению, линию изгиба. И наконец, прямо заявил изумленному академику, что, как он считает, «с этого дня начинается новая страница изучения истории человека», ибо (вы только послушайте эти речи!) «не доказывает ли это подобие топора также убедительно наличие человеческого существа, как "Минерва" Фидия и "Венера" Праксителя»? Дальше — больше: таможенник поставил в известность «бессмертного», что древнейшего представителя рода Homo он нарек «Ноmо Naturalis» — «Человек Природы»! Когда же Эли де Бомон полушутя — полусерьезно поинтересовался, где же останки его, то в ответ услышал: «За отсутствием памятников надо довольствоваться их пылью, а за отсутствием самих индивидуумов — теми следами, которые оставили их ноги». «И это все, что нам осталось?» — с удивлением воскликнул тогда озадаченный академик. «Увы, да, порой бывает лишь пепел, уголь, да несколько осколков кремней». А потом добавил: «Плоды моей научной деятельности основываются на расчете. Этот расчет дает мне уверенность. Все овраги, которые я исследовал, изучались с полной уверенностью в правоте моей идеи». Академик, как ему помнится, онемел, услышав о таком способе поиска новых истин.

С тех пор неугомонного Буше де Перта вразумляли многие, в том числе (ввиду дерзких посягательств его «на основы») специально созданная Академией «Комиссия». Увы, он продолжал терзать Академию, настойчиво требуя признать, что найденные им вместе с костями вымерших животных камни обработаны никому не ведомыми «допотопными людьми», печатал свои несусветные домыслы о «Человеке Природы», который будто бы жил на земле много тысячелетий назад, задолго до благостных библейских времен. Таможенник из Аббевиля получил по заслугам — насколько стало известно Эли де Бомону, теперь уже и святые отцы призывают запретить чтение его сочинений как противоречащих духу священной Библии. Да и какое еще могли они принять решение, когда в течение трех лет (в 1839–1841) в ответ на мирные увещевания Эли де Бомона и других ученых людей один за другим вышли в свет пять увесистых томов сочинения Буше де Перта, озаглавленного претенциозно и вызывающе: «О сотворении. Сочинение о происхождении и развитии живых существ». Это была «многотомная атака», которая начиналась буквально с первого слова названия — «Сотворение…». Ведь это звучит как самая злая ирония, если не богохульство — что человек сотворен богом, в том не может быть сомнений. В издании между тем упорно проводилась мысль о глубокой древности человечества, а в подтверждение приводились все те же найденные в песках долины Соммы булыжники.

…Не пошли, видно, впрок отеческие наставления академика. Что же удивляться тому, что книги аббевильского «естествоиспытателя» были встречены в штыки? В канонаде скептических откликов творец «Сотворения…» предстал перед публикой графоманом-дилетантом, нечистым на руку. Никто ведь не был уверен, что камни не обколол он сам или его друзья-землекопы, которые сооружают на Сомме каналы. Но, поистине, нет границ человеческому сумасбродству — в 1847 году Буше де Перт, будто ни во что не ставя доводы почтенных критиков, напечатал первый том «Допотопных древностей». Да добро бы остановился в нем на мысли об использовании «Человеком Природы» этих будто бы оббитых камней в те незапамятные времена, когда, согласно мнению самого великого естествоиспытателя Жоржа Кювье, и людей-то на Земле быть не могло. Так нет же!

Эли де Бомон подошел к книжному шкафу, снял с полки первый том «Допотопных древностей» и стал перелистывать его, начиная с хорошо известной ему 439-й страницы. Именно в этой части своего сочинения автор поведал, как «после сомнений и размышлений в конце концов должен был признать», что варвары каменного века не только оббивали камни, которые он привез к себе в количестве нескольких повозок, но и создавали каменные скульптуры! Иначе говоря, речь шла о том, что допотопному «Человеку Природы» было свойственно восприятие окружающего мира и художественное творчество. Можно ли вообразить себе большую дерзость?

Но и это еще не все — глава XXII «Допотопных древностей» называлась «Figures et symboles de l’eroque celtique», а глава XXIII — «Figures et symboles de la periode ante — diluvienne»[1]. Впрочем, догадаться, куда клонит автор, можно было бы и раньше, если бы Эли де Бомон обратил внимание на подзаголовок книги: «Memoire sur l’industrie primitive et les arts a leur origne»[2].

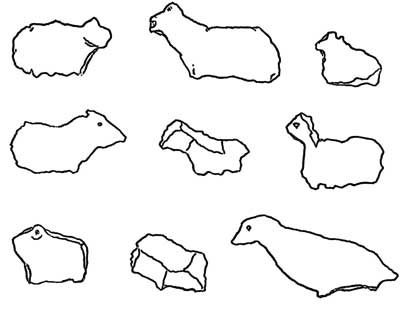

«Фигурные камни», обнаруженные Буше де Пертом и описанные им как предметы искусства «допотопного» человека.

Буше де Перт, впрочем, отдавал себе отчет, на что идет, о чем простодушно и поведал: «Мы подошли к самой трудной части нашей задачи — к описанию тех кремней, в которых видим определенный план с твердой целью подражания живой природе. Словом, мы попытаемся показать, что в самых древних отложениях, уходящих далеко за пределы того, что названо античностью, существуют фигуры, сделанные рукой человека. Это мнение, я чувствую, весьма смелое, и я не закрываю глаза на то, насколько трудно будет заставить его принять. Я помню, сколько колебался сам, прежде, чем принять его, я долго сопротивлялся очевидному. Напрасно — доказательства следовали одно за другим. Из года в год я находил среди ископаемых костей эти свидетельства жизни и мышления. И все спрашивал себя: Не сон ли это? Действительно ли это следы человека? И тогда я начал заново свои исследования. И я повторял — да, это рука человека! Скоро, я надеюсь, вы скажете это вместе со мной. Не менее точно установленной истиной должно быть то, что каменные изображения или предметы, которые я таковыми считаю, имеют то же происхождение, что рубила и ножи. Следовательно, здесь один факт подтверждает другой: если из кремня делали рубила и ножи, то почему же из таких же кремней нельзя сделать другие формы? Эти камни действительно представляют собой изображения, это действительно работа человека».

Вся сложность, продолжал Буше де Перт, заключалась в том, что при осмотре таких скульптур «заблуждение отделялось от истины едва ощутимой гранью, ибо расколотые кремни легко принимают вид фигур». Но на это в первую очередь ему и указывали оппоненты: «При виде предметов, которые я представлял как доказательства, лишь немногие удерживались от крика: "Но такое встречается всюду! Нет ни одного слоя камней, где не находили бы сотни таких подобий фигур!" На это я отвечал: "Это верно. Но среди сотен этих подобий не найдется, может быть, и одной действительной, настоящего результата труда человека. И если такой труд есть, то это определенно относится к очень малому числу этих кремней"». Поэтому, утверждал автор, внимания заслуживают лишь «кремни в их естественном виде, похожие на фигуры, но усовершенствованные человеком» и особенно «кремни, представляющие собой фигуры, созданные волей и трудом человека, в соответствии с его планом».

Но не следовало, считал Буше де Перт, сбрасывать со счетов и просто «разбитые кремни, которые часто трудно отличить от кремней с зачаточной обработкой». Внимание к ним он объяснял так: «Не следует думать, что то сходство, которое поражает нас сегодня, ускользало от древних людей. Нет, эти имитации, при всей их грубости по нашим понятиям, представлялись гораздо менее грубыми тем, кто не видел других. Они их удивляли так же, как удивляют наших детей».

Итак, Буше де Перт предоставлял читателям «все грани данного вопроса, все вехи исследования», чтобы они могли посредством этих вех «определить линию или, скорее, нюанс, разделяющий эффекты естественные от случайных, а эти последние — от эффектов желаемых или произведенных рукой». Цель такого исследования он определял недвусмысленно: рассеяв сомнения любопытствующих, помочь им узреть «в этих причудливых и беспорядочных формах бытовых орудий труда или предметов оружия, предназначенных для войны, изображения, а затем, наконец, и символы» (выделено мною. — В. Л.).

Буше де Перт указал точную дату, когда ему при обследовании самых глубоких геологических слоев — «пласта Госпиталя» — удалось обнаружить первую «допотопную скульптуру» — 10 сентября 1844 года. Последние сомнения в правильности восприятия и оценок такого рода находок покинули его 29 августа 1845 года при открытой в «допотопном пласте Мулэн Киньона» весьма выразительного каменного изваяния с явно преднамеренной обработкой деталей.

Буше де Перт усмотрел в очертаниях обработанных «Человеком Природы» камней не только фигурки рыб, птиц, медведей, оленей, горных баранов, диких кабанов и быков (это еще куда бы ни шло!), но «много таких фигур, какие никогда не встречались в кельтских отложениях», а именно: слонов, носорогов, бизонов и даже мамонтов! Правда, аббевильский фантазер отдавал себе отчет в том, что его описания скульптур из допотопных слоев не отличаются определенностью («Пусть меня простят, что я не говорю с большей ясностью»). Однако «разнообразные фигуры» вымерших животных, выявленные «благодаря постоянному исследованию, в котором помогали умные люди, привыкшие к такого рода поискам», обнаруживают, утверждал автор, и бесспорные «следы труда». «Это не просто каприз автора… или плод его воображения. Эти головы и тела скалькированы с реальных типов. Значит, в отношении искусства ваши допотопные предки стояли не ниже своих потомков. Сделать что-то лучшее из этого кремня было бы невозможно и сегодня».

Первые люди земли и не утруждали себя тщательной отделкой скульптур: «Странная форма камня в его естественном виде поражала допотопного изготовителя так же, как она поражает сегодня, вызывая желание завершить дело. Действительно, присмотревшись внимательно, замечаешь, что какой-нибудь изгиб, ямка или цветовое пятно, выделяющееся на фоне камня и похожее на глав, послужило ему отправной точкой. И вот этот контраст оттенков или сходство с глазом и послужили причиной того, что он изобразил голову или всю фигуру животного. И этот глаз, вызвавший мысль о создании фигуры, определил и общий вид скульптуры». При оценке подобного рода находок Буше де Перта более уже не волновал вопрос доказательства искусственности сколов на «допотопных камнях»: «Трудность на данном этапе связана не столько с вопросом самой обработки, сколько с вопросом о ее цели. Да, камень обработан, но зачем его обрабатывали? Хотели или не хотели сделать из него фигуру? На это ответят факты».

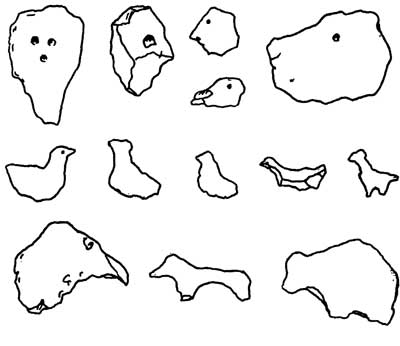

Буше де Перт в изобилии предоставил их, эти факты — описания и рисунки «символических фигур» — скульптур вымерших животных. Среди них оказалось изображение слона, особенно ценное, как считал автор, потому, что первоначальная форма заготовки из черного кремня «не играла никакой роли. Она обработана во всех своих частях. Здесь изготовитель сделал все. С помощью отделения чешуек, снятых во всех направлениях, получены контуры животного типа мастодонта». Таких фигур, в том числе напоминающих мамонтов, Буше де Перт нашел несколько, и они оказались «так похожи, как будто вышли из одной формы. В других, при всей разнице в обработке, распознается единый план. Это не всегда один тип, но видно, что цель одна». Серийность оказалась характерной также для фигур бизона и буйвола. У них массивные головы, короткие ноги, тяжелое и длинное тело.

Первооткрыватель «допотопного искусства» обратил внимание на поразительно сходные друг с другом скульптурки летящих птиц с сильно вытянутыми шеями, очевидно лебедей или гагар. Как будто предугадывая скептицизм секретаря Академии, Буше де Перт напоминал, что «все эти предметы у меня и в распоряжении тех, кто захотел бы их изучить. Рядом с предметами, наверняка обработанными, помещены те, что только кажутся таковыми. Путем сравнения можно установить разницу». Кстати, любопытствующему представлялась увлекательная возможность поразмыслить над фактом присутствия среди этих изображений скульптурок животных, которые живут теперь в иных климатических зонах. Буше де Перт в этой связи вопрошал: «Что представляют собой подобные изображения — воспоминания, прихоть, случай? Решать вам».

— Ну, нет уж, увольте от такой сомнительной чести, — пробормотал Эли де Бомон, все более раздражаясь. Он вдруг вспомнил обстоятельства одного из визитов в Париж Буше де Перта, когда ему, по настоянию гостя, пришлось в течении целых двух часов перебирать перепачканные глиной камни весом до трех килограммов, а затем со страхом осматривать во дворе Национального музея естественной истории «камень в форме урны» весом более десятка пудов, доставленный докучливым дилетантом из горного района поселка О.

Эли де Бомон возвратился к столу и снова быстро и чуть ли не брезгливо, как некогда перебирал камни, просмотрел страницы главы «Фигуры и символы допотопного периода», которую некоторое время назад воспринял как самую возмутительную. В самом деле, положим, кельты подправляли расколотые камни, превращая их в скульптуры. Пожалуй, варвары окраин античного мира могли быть на это способны. Но в том-то и заключался подвох аббевильца: признав, что «Человек Природы» обрабатывал камни, читатель должен был воспринять и все последующие рассуждения о его склонности к художественному творчеству. Судите сами: «Мы видим, что каменные изображения, собранные в кельтских захоронениях, — это обычно изваяния животных, которые обнаруживаются в тех отложениях. Отмеченные нами аналогии между фигурами в кельтских могилах и животными, жившими в ту же эпоху и на коих они охотились, — факт, который в неменьшей степени поражает, когда речь идет о фигурах из пластов допотопных. Причина проста: люди эти могли изображать (вне зависимости от цели) лишь тех животных, которых они видели, и воспроизводили тех, каких видели чаще всего».

В заключение этой самой крамольной из глав, как понял господин секретарь, Буше де Перт призвал осудить консерватизм французской Академии и поддержать его, бескорыстного любителя. Эли де Бомон прочитал: «Эти описания можно было бы продолжить, но я останавливаюсь, чтобы призвать археологов и вообще всех друзей истины приступить к исследованиям… Я не сомневаюсь, что приведенные данные будут подтверждены новыми открытиями. Отдельный факт — это нередко лишь указание. Разумеется, здесь он не один, но все локальные, а локальность может оказаться исключением. Я прошу исследователей всех стран заняться исследованиями "допотопных пластов", доступных им. Если они проявят в этом настойчивость, я могу заверить, что их усилия не будут бесплодными и что рано или поздно они увидят то, что увидел я, и найдут то, что нашел я».

Но законно полюбопытствовать, вновь стал вскипать Эли де Бомон, ради чего нужно археологам заниматься столь безнадежным делом? Лучше бы им подумать, как ответить на такой вопрос: если каменная индустрия была жизненно необходима «Человеку Природы», ибо давала в руки его орудия охоты, собирательства и домашней работы, то для чего ему потребовались скульптуры? Буше де Перт откровенно и, кажется, не без оттенка смущения признавался: «Здесь я долго колебался». Право, ему было от чего прийти в недоумение — ведь «искусство выходит за пределы насущных потребностей: искусство — излишество». Вывод, который он сделал, потряс Эли де Бомона откровенным богохульством: «Мы не поверили бы в этот вкус к искусству, если бы у этого человека не было его культа. Любой религиозный народ видел идеал. А идеал — это искусство. Как только человек подумал о божестве, он захотел видеть его образ. И если он не видел его во внешних предметах, он искал его в себе самом или в своем сердце. И то, что подсказывало ему воображение, рука пыталась выразить. Именно так с первой молитвой был задуман первый идол».

Странное, однако, «божество» подсказало «Человеку Природы» его «воображение»! Судя по описанным Буше де Пертом скульптурам, то был, выходит, сам допотопный человек и даже слоны, носороги, мамонты, бизоны, лошади, орлы, змеи и прочая тварь, ползающая во прахе, летающая в воздусях и плавающая по воде. Кажется, аббевилец в своем увлечении «допотопными древностями» запамятовал, с кем ему в связи с таким щекотливым сюжетом придется иметь дело. В первую голову, разумеется, не с долготерпеливыми «бессмертными» Академии, а со святыми отцами суровой и скорой на расправы католической церкви, которые в недавнем прошлом многократно давали понять склонным к вольнодумству мирянам, что по вопросам веры шутить не стоит любому, для кого дорого прозябание в этом бренном мире.

Буше де Перт, будто ни во что не ставя исходящую с этой стороны опасность, упрямо продолжал еретически мудрствовать. Он обращал внимание читателей на то, с каким старанием древние люди изготавливали одни и те же типы изделий, как будто выполняя их по одной модели. Он не сомневался, что первопредки «руководствовались при этом одним и тем же намерением», что должно было свидетельствовать, по его мнению, о некоей «мощной движущей силе», которая лежала в основе этого намерения, о «какой-то потребности или веровании». Он определил эту «мощную движущую силу» как «необходимость физическую», которая удовлетворяла «потребности материальные», и необходимость духовную, которая удовлетворяла «потребности мышления». Эта идея и стала ключом к его пониманию истоков эволюции «допотопного общества» — необходимость физическая привела к появлению у древнего человека «орудий, оружия и предметов обихода», а духовная — к изготовлению «идолов, памятных знаков, символов и письменных знаков. Не имея железа, древние люди обладали каменными орудиями. Но материалом, которым они обрабатывались, был тоже камень. При осознании слабости средств результаты вырастают в наших глазах. Испытывая удивление, мы сказали: если цивилизованный человек имел в распоряжении науку и гений, то человек дикий имел необходимость, волю и терпение». Но ошибается тот, кто полагает, что установить различие между двумя категориями изделий первобытных людей — дело легкое. Разделяющая грань здесь как нить — «едва видимая», и потому всегда остается риск смешать «…оружие с объектами, относящимися к области духовной культуры, символы или письменные знаки — с предметами украшения, прихоти или забавы изготовителя». В такой ситуации, считал Буше де Перт, археологу не остается ничего другого, как, вооружившись величайшим терпением, дотошно исследовать мельчайшие детали изделий, затем «сориентироваться в этом лабиринте, а в конце концов найти дорогу и понять, что тогда, как и сегодня, у человека была цель, когда он действовал».

Скульптурные изображения из камня, принадлежавшие «Человеку Природы» (как они были изданы Буше де Пертом).

Подчеркнув еще раз, что именно «необходимость духовная» породила «изображения, символы, фигуры людей и животных», поскольку «нет ни одного человеческого существа, которое не испытывало бы потребности в религии или, при ее отсутствии, в суеверии», Буше де Перт, будто дразня святых отцов, четко определил объекты, которые боготворил «Человек Природы», и разъяснил, почему это делалось: «Он поклонялся небу или земле, добру или злу. Это поклонение, было рождено надеждой или страхом, в чем он, возможно, и не отдавал себе отчета, но оно существовало в нем. Таким образом, из любви или страха всякое объединение людей имело свой культ. Эти нарождающиеся люди прежде всего почитали объекты ощутимые или видимые: Солнце, Луну, звезды; затем деревья, растения, животных» (выделено мною. — В. Л.). Отсюда следовало, сколь сложное содержание вкладывал «Человек Природы» в свои каменные скульптуры. Буше де Перт воспринимал «эти странные, но наполненные смыслом уже в силу самой их странности» фигурные камин как знаки, представляющие собой средства утверждения и передачи знаний как символы, которые могли быть письменностью и, таким образом, первым иероглифическим языком».

Можно лишь подивиться великой значимости этих скульптурок из кремневых пород, «малость которых так сильно контрастировала с важностью информации, в передаче коей заключалась их миссия». Помимо отмеченного в самом общем плане, Буше де Перт предложил конкретный вариант понимания смысла, допустим, размещения «разбитых» фигурных камней около погребальных урн кельтов. «Обычай и религия первопредков» требовали, вероятно, отбора из расколотых камней тех, в которых была «наибольшая потребность» — по мнению исследователя допотопных древностей, они «больше всего напоминали священные фигуры. Вполне вероятно, что они связывали с этими спонтанно полученными изделиями какие-то сверхъестественные силы. Это были их оракулы, их арусписы, их авгуры в том, что касалось охоты или войны». Значит, каменные фигурки использовались в магических ритуалах? Если да, то какова же была последующая их судьба? Буше де Перт нашел ответ и на этот вопрос: «После того как они послужили какому-то религиозному акту, эти случайные отщепы тщательно собирались и сохранялись в том виде, в каком получались при ударе или после усовершенствования рукой человека. Затем как те, так и другие использовались в качестве священных предметов или для приношения богам или манам. Их смысл был в испрашивании блага».

И вот тут Буше де Перт задал сам себе еще один вопрос, из тех, которые слышал не раз от скептиков-оппонентов: «"Человек Природы", как и человек цивилизованный, не делает ничего ради ничего. И если эти изображения сделаны человеком, зачем он их произвел в таком большом количестве? Недостаточно заявить, что их сделал человек, надо еще объяснить, с какой целью он их сделал».

Экое, однако, нахальство — так ведь это почти слово в слово то, что в свое время выспрашивал у гостя из Аббевиля он сам, Эли де Бомон! Так каков же ответ? — полюбопытствовал заинтригованный академик. А вот каков: «Что касается числа [каменных изваяний], которое, кажется, вызывает такое недоумение, то разве их больше, чем наших медалей или мадонн? Или разве их больше, чем статуэток, гравированных камней, символов, амулетов, которые находят тысячами в местах обитания язычников? А ведь эти народы и их культ, эти греки и римляне существовали не двадцать веков. Иначе обстоит дело с кельтами: кто может сказать о количестве их поколений и о том, сколько тысячелетий прошло без изменений в их обычаях и вере? А если мы добавим к этим религиозным творениям все заготовки, наброски, попытки, связанные с необходимостью, затем индустрией, затем искусством (ремеслами и индустрией, которые за неимением металлов и науки были связаны с камнем), то что же странного в том, что мы все еще находим в большом количестве наметки на этих первых идолов? Было бы просто удивительно, если бы их не находили».

С нарастающим раздражением Эли де Бомон заметил, что традиции такого емкого по содержательности «языка знаков», «фигурных камней» или каменных скульптур Буше де Перт прослеживал в значительно более поздних культурах. Этот своеобразный «язык знаков», утверждал самозванный археолог, развивался «по мере развития людей и событий», пока в эпоху друидов времен великого Цезаря не появились гранитные колоссы peulvans — менгиры и кромлехи Британии. Культ камня кельтов питали, очевидно, те же, в общем, идеи, что скрывали за скульптурными образами животных и человека люди «допотопной эпохи». Монументальные «стоячие камни» жрецов друидов были их священными «алтарями и богами», далекими, гигантскими по величине потомками «странных и загадочных фигурных камней» каменного века, этих своеобразных «дольменов в миниатюре». Служители древних богов, «объединяя усилия масс людей», размещали эти многотонные каменные истуканы не как придется. Буше де Перт усматривал в их рассредоточении на землях древней Галлии «символическое размещение» и воспринимал совмещение менгиров и кромлехов с пространствами равнин и долин как «запись гигантскими буквами истории происшедших событий. От этих великих рассказов сохранилось лишь несколько страниц. Эти отдельные дольмены, разбросанные группы камней, дают нам только неуловимые нити: ткань разорвана, смысл урезан. Останутся ли они навсегда такими, а проблема навсегда неразрешимой?»

Поставив очередной вопрос, Буше де Перт вновь призвал к сотрудничеству всех любителей древностей: «Мы передаем эту задачу для изучения всем. В нашем стремлении к познанию мы отнюдь не хотим, чтобы непременно возобладало наше мнение. Мы лишь надеемся узнать истину».

Можно понять меру ярости Эли де Бомона, когда он, придирчиво просматривая второй том «Кельтских и допотопных древностей» и гадая, каким еще «открытием» ошарашит мир археологов возмутитель спокойствия из Аббевиля, вдруг натолкнулся на страницах 296–298 на утверждение, что «Человек Природы» умел, видите ли, считать и обладал «инструментами для измерений»! Как следовало понимать, дикарь доадамовых времен познал азы не только арифметики, но и геометрии?! Числа, которые приводились в сочинении, в связи с количеством каких-то невразумительных царапин на поверхностях древних костей, могли навести математика на мысль, что первобытный варвар познал десятичную систему счета! И это тогда, когда на месте Парижа бродили волосатые мамонты и свирепые носороги?!

Задохнувшемуся от негодования академику вдруг почудилось, что Буше де Перт написал эти страницы как будто в насмешку ему, математику Академии. Только так он мог понять рассуждения дилетанта по поводу насечек на невесть когда и кем обглоданных костях, заваленных века и тысячелетия назад многометровыми речными толщами. Додумавшись сосчитать эти, с позволения сказать, «знаки» (надо же было прийти в голову такой идее!), Буше де Перт с бесстрастностью средневекового летописца повествовал, как ему еще в 1837–1838 годах удалось найти в торфяниках под Аббевилем «множество обработанных костей странной формы и непонятного назначения». И вот теперь очередная новость — в апреле 1856 года землекоп принес ему несколько образцов костей с признаками обработки, которые он нашел в траншее на берегу Соммы около снесенного половодьем моста Руж.

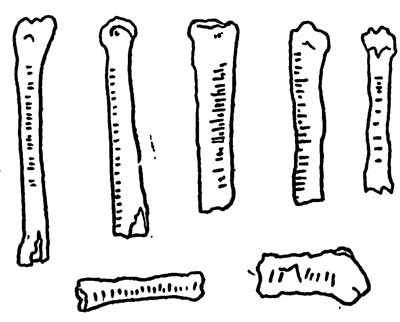

Кости со «счетными знаками», на которые Буше Де Перт первым обратил особое внимание.

В течение всего апреля, а также части мая Буше де Перт вел здесь раскопки. Они оказались успешными. Наибольшее волнение ему доставили обломки трубчатых костей млекопитающих, на каждой из которых он заметил попеременно проведенные на расстоянии 3–8 мм линии длиной 7 — 15 мм, а число их на одной кости достигало 20–50 (в зависимости от размера). Впрочем, на нескольких костях разной длины количество насечек оказалось одинаковым — 25. И еще одно обстоятельство бросилось ему в глаза: «Почти на всех костях более длинные линии чередовались с более короткими». Тут уж ему не составило труда понять, что они сделаны не случайно. Примечательной показались ему двадцатипятисантиметровая кость, на двух третях длины которой были нанесены 25 линий. Третья часть кости, как показал тщательный осмотр ее поверхности, «подверглась скоблению, с тем чтобы стереть имевшиеся там линии». Вообще, «все эти кости, большая часть которых была обработана под прямым углом, оказались старательно подготовленными для нанесения этой серии знаков, имевших свой смысл!»

Озадачила Буше де Перта кость со сквозным отверстием и линиями, которые располагались на одной грани — на расстоянии 2 см друг от друга. «В просветах между всеми находился знак X и он, возможно, также имел свой смысл». На «простые украшения», по мнению Буше де Перта, все это никак не походило.

Усердной обработке подверглась также челюсть оленя. Ее оббили с двух сторон, а затем скоблили, сведя ширину до 6 см и придав изделию форму дуги. На одном конце этого загадочного предмета и на его плоской части были глубоко выгравированы шесть прямых линий, располагающихся друг от друга на расстоянии 3–4 мм. На ребре челюсти размещались еще три линии с таким же просветом, соединяющиеся с тремя линиями на боковой грани. Буше де Перт признался: «Я не могу объяснить назначение этого странного предмета, подобного которому никогда не встречал. Может быть, он служил орудием охоты на небольших животных? Но тогда зачем эти линии?»

Рисунками или рядами линий были украшены костяные рукоятки. На отдельных костях резные линии размещались бессистемно, но иногда они образовывали сетчатый узор. Глубоко прорезанные канавки позволяли представить вид каменных инструментов, посредством которых наносились на кость разного рода знаки. Это были, как утверждал Буше де Перт, орудия, «подобные резцам токарей и рубанкам столяров», а это означало, что «изобретения, часть которых мы приписываем себе, весьма давние». А далее следовал совсем уж сомнительного содержания текст: «Таковы были первоначальные орудия и отправная точка тех орудий, которые помогли Праксителю, Микельанджело, а затем и всем нашим великим художникам исполнить их шедевры. Но сколько же веков, сколько революций, сколько миллиардов людей стоят между первыми и последними! Лишь прослеживая последовательное развитие или упадок созданий человека, мы можем проследить различные формы его жизни и его перемещений по Земле. И если аплодируют с полным на то основанием ученому-натуралисту, занимающемуся анализом какого-либо растения, червя или небольшого насекомого, то почему же не сделать то же самое в отношении человека тех времен, когда он был лишь интеллектуальным эмбрионом, перемещающим какую-то пылинку, но ту пылинку, из которой он позже выстроит Ниневию, Вавилон, Афины и Рим».

Но, помилуй бог, к чему вдруг такая скромность в оценках способностей «Человека Природы?» Какой же он «интеллектуальный эмбрион», если мог легко составлять по желанию группы насечек, кратные десяти (от 20 до 50); если на разных по величине костях оставлял почему-то одно и то же количество нарезок — 25 (хотя свободное пространство, действуй дикарь необдуманно, позволяло увеличить это число, к которому он. питал отчего-то особое пристрастие); если поверхность костей перед нанесением знаков специально заглаживалась, что означало особое отношение варвара к этим загадочным предметам? А как же оценивал все эти насечки сам Буше де Перт? Вот как: по его мнению, это «орудия меры» (уж не линейки ли?!), «счета оплаты», «залог долга» (это, надо полагать, на костях, где стертые линии означали погашение взятого взаймы?!), «гарантия собственности» (ну, прямо-таки допотопный Гобсек!), «отметки маркирования», «знаки счета», «числа посвящения» («число 3 на это указывает») и, наконец, «метки на память»… «вроде тех, которыми пользуются наши булочники»! Как вам правится такое уточнение?!

Вот тогда-то, восстав из-за стола и с яростью захлопнув книгу, Эли де Бомон лишил себя возможности узнать, что «Человек Природы», судя по фигурным костям, обладал к тому же «разного рода печатями, которые прикладывались к мягкому веществу или намазывались краской» и что «уже одно это могло бы указать на то, что у людей того времени было какое-то письмо». Вот так, начав с безобидного утверждения, что древняя глиняная посуда стала «отправной точкой труда формовщика», дольмены — «труда архитектора», а «подобия каменных фигур» из допотопных слоев в долине Соммы — творчества художника и скульптора, аббевильский фантазер осмелился усмотреть в простых черточках на костях «отправную точку» математики, а за каменными скульптурами — «ощущение и восприятие Солнца, Луны, звезд, деревьев и животных».

Ну уж нет, очередная выходка Буше де Перта даром ему на сей раз не пройдет! Он дорого поплатится за свои дилетантские математические проделки!

…Так оно и случилось: на следующий же год после издания второго тома «Кельтских и допотопных древностей» Общество исследователей старины Пикардии на очередном своем конгрессе в Лионе во всеуслышанье объявило находки из Аббевиля «не имеющим ценности хламом». Буше де Перту оставалось после этого лишь обреченно подвести итоги многолетней изнурительной борьбы: «Я стою против огромной стены, против огромной одушевленной стены, имя которой — Академия и Институт Франции» (последний был учреждением, которое с начала века считалось ведущим в стране центром по науке и искусству и где, почитая Кювье, слышать ничего не хотели об открытиях в Аббевиле). Очевидно, после происшедшего в дневнике Буше де Перта появилась горестная запись: «Работа над камнем совершенно очевидна, но я один, кто это признает».

Однако случается, что судьба оборачивается лицом и к «вечным неудачникам»: отчаявшийся Буше де Перт вдруг получил поддержку: известный английский геолог Хью Фальконер, осматривая обнажения берегов Соммы, обнаружил покрытое сколами каменное рубило, которое залегало в глине вместе с костями слонов и носорогов. Он обратил на это внимание других английских археологов и геологов, и, когда 26 апреля 1858 года Лайель, Эванс и Флауэр посетили Аббевиль, они убедились в правильности выводов Буше де Перта. К такому же заключению пришли затем и другие, как любил говорить Буше де Перт, «люди науки и совести» — сэр Приствич и лорд Эвбери, он же археолог и этнограф Джон Лёббок, тот самый, который датировал потом Стоунхендж. Публичное заявление на заседании Королевского общества о поддержке взглядов Буше де Перта, сделанное 26 мая 1859 года выдающимся геологом Джоном Эвансом, произвело в европейском научном мире сенсацию. Можно представить растерянность и смущение недоброжелателей Буше де Перта, когда во Франции стало известно, что именно заявил высокочтимый Чарлз Лайель в Абердане, где проходило очередное заседание Британской ассоциации наук: «Находки на Сомме не оставляют сомнений — человек был современником вымерших животных: мамонтов, носорогов, бизонов и северных оленей». Дальше — больше: 16 июля 1859 года известный журнал «Atenium» напечатал статью сэра Рамсэя, в которой торжествующий Буше де Перт прочел: «Ручные топоры из Аббевиля являются произведениями искусства, точно так же, как, положим, гравюра». Лондонское Королевское общество официально признало искусственность обработки камней из Аббевиля. и в своей резолюции специально подчеркнуло, словно желая уколоть самолюбие французских коллег из Академии, что, конечно же, древний человек жил в эпоху вымерших животных.

Как под напором неудержимого весеннего половодья, рухнули, рассыпавшись в прах, «одушевленная стена» и ледяной панцирь недоверия: одно за другим археологи стали открывать в странах Европы стойбища и пещерные убежища «допотопных людей». В 1862 году Дж. Лёббок предложил назвать самый ранний период каменного века, для которого были характерны лишь оббитые орудия, древнекаменным веком, палеолитом. Это были те самые инструменты, искусственность обработки которых Буше де Перт тщетно пытался доказать одному из руководителей Академии наук Франции. Возраст слоев, где они залегали, превышал, по мнению геологов, полмиллиона лет (воистину допотопная дата!). Это было, как выяснилось, время ледниковой эпохи, а продолжительность ее Чарлз Лайель определил в 800 тысяч лет!

Новое замешательство в среде скептиков вызвали находки особо удачливого в поисках древностей мирового судьи департамента Жер Эдуарда Лартэ. Ему и его другу из Англии, состоятельному человеку и страстному любителю археологии Генри Кристи, посчастливилось обнаружить кроме обработанных камней многотысячелетней давности также предметы искусства «допотопного человека» — гравированные на кости изображения и скульптуры. Среди них особенно поразила всех гравюра мамонта, исполненная каменным резцом на крупной пластине из бивня. Значит, прав был Буше де Перт, который утверждал, что «Человек Природы» — современник такого давно вымершего животного, как покрытый шерстью слон — мамонт, которого никто из людей цивилизации живым никогда не видел и потому изобразить не мог. Ведь его по останкам, доставленным по приказу Петра I из Сибири Иоганном Готлибом Мессершмидтом, определили в недавнем прошлом (и это придавало особую деликатность ситуации) Жорж Кювье, яростный противник допотопной древности человека, и выдающийся немецкий зоолог Иоганн Фридрих Блюменбах.

Идеи Буше де Перта снова получили подтверждение. Становилось очевидным, что он справедливо настаивал на «пристрастии» «Человека Природы» к искусству, прозорливо усмотрев среди «фигурных камней» скульптуры бизонов, лошадей, слонов и мамонтов. Эдуард Лартэ и Генри Кристи нашли теперь образцы искусства древнекаменного века, исполненные не из камня, а из более податливого материала — кости и рога. Сделаны они были столь выразительно, что усомниться в них никто не рисковал.

Вскоре произошло еще одно событие, которое Эли де Бомон не мог игнорировать: император Наполеон III, археолог-любитель, увлеченный астрономией и раскопками кельтских городов, решил создать Музей национальных древностей и пожертвовал под будущий храм национальных святынь один из своих загородных замков, известный у парижан под названием Сен-Жермен-ан-Лэ. По этому случаю Буше де Перту было направлено письмо, в котором его величество ясно давал понять, что будет счастлив, если высокочтимый ученый передаст в Музей на хранение свою коллекцию — те самые оббитые камни, что десятилетие назад были без колебаний отвергнуты Академией, а затем определены археологами как «не имеющий ценности хлам».

И все же наибольшее впечатление на математика Эли де Бомона должно было произвести известие о том, что Эдуард Лартэ нашел изделия из бивня, кости и рога с определенным образом сгруппированными насечками, зарубками, черточками и лунками. Позже все эти предметы с загадочными пиктограммами будут описаны особо и представлены как объекты, которые, как думал Лартэ, служили «для счета», как охотничьи или памятные отметки, как «знаки нумерации, выражающие равные величины или распространяемые объекты», «для счета в игре», как «знаки для распознавания», наконец, как «знаки собственности» и самое, быть может, примечательное из допустимого — «для счета временных периодов»[3].

В сущности, речь шла о зарождении истоков астрономии в глубинах древнекаменного века, мысль о чем в свое время интуитивно предвосхитил Буше де Перт, когда писал о возможности отражения в каменных скульптурах троглодита допотопной эпохи «ощущения и восприятия Солнца, Луны, звезд, деревьев и животных». Такая гипотеза, ошеломляющая своей неожиданностью, была, очевидно, навеяна Э. Лартэ сходством костей с насечками на краях и гранях с этнографическими календарями, на которых, как он знал, именно таким способом фиксировались недели, месяцы, а также сезоны. В связи с этим он обратил внимание на то обстоятельство, что знаки на древних костях по форме их, направлению и количеству насечек составляли группы в 40, 32, 22 и 11 знаков. Они представляли собой поперечно или продольно направленные к оси изделия нарезки, прямые, косые или изогнутые, вертикально или косо направленные, часто параллельные друг другу. Иногда знаки выглядели крестообразными, а также более сложными по форме.

Эдуард Лартэ отметил «нерегулярность» или «неправильность положений» и размеров «серий зарубок». «Не без некоторого труда» он заметил: длинные ряды насечек или отдельные их скопления подразделялись равными или неравными промежутками на, в какой-то мере, обособленные группы, которые состояли из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 знаков. Лартэ, оценивая вертикальные нарезки на одной кости из Ла Мадлен, даже написал, что они изображают «один, два, три и другие числа».

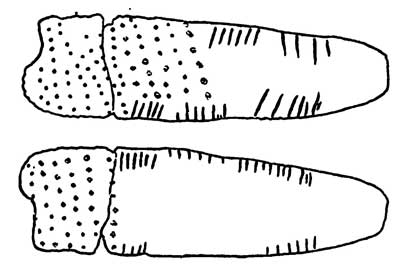

Пластина из бивня мамонта, найденная в Горж д’Анфер.

Иногда нарезки группировались парами, каждая из которых состояла из трех и четырех знаков. Группа из шести широких косых насечек подразделялась на два отчетливых блока из двух и четырех знаков, причем последние почему-то выглядели «несколько изогнутыми или почти угловатыми». Мелкие насечки на другой кости составляли, «что можно было увидеть не сразу… две тройки, одну шестерку и часть других групп». Серии изогнутых и косых зарубок располагались иногда парами, и в одном случае таких пар оказалось четыре, а в другом — сложную фигуру образовывали шесть пар зарубок.

В особенности удивила Лартэ пластина из бивня мамонта с мелкими нарезками по краям, сделанными, «вероятно, для украшения». Необычное изделие неизвестного назначения было найдено им при раскопках скального навеса Горж д’Анфер, позже названного в честь Лартэ — Абри Лартэ. Загадку составляли «совершенно непонятные, если они вообще что-либо означают, серии неглубоких нарезок у краев и в какой-то мере систематически расположенные ямки с обеих сторон. Читатель может заметить, что группы нарезок отличаются друг от друга направлением, формой и количеством. Некоторые, возможно, усмотрят в этом какой-то смысл. Трудно определить и то, насколько сознательно делались комбинации из косых поперечных линий, составленных из ямок-точек. Некоторые линии отличаются количеством составляющих их ямок и расположением (то есть не вертикальны и не симметричны). Некоторые группы ямок плоской поверхности дают число 9, вне зависимости от того, как их считать, вертикально или горизонтально. Тем не менее ни в этом, ни в группах зарубок нельзя заметить определенных указаний на систему чисел, и мы не можем с уверенностью говорить и о каком-либо ясном плане отметок».

Если что и могло утешить Эли де Бомона в этом изобилии находок, как будто в самом деле подтверждающих правоту сумасброда Буше де Перта, так это фейерверк предложенных Лартэ оценок назначения счетных знаков. Обилие гипотез не могло скрыть растерянности археолога, которого терзали сомнения. Он порой заходил в своих сомнениях настолько далеко, что колебался в оценке определения осознанности нанесения комбинаций насечек и уходил в сторону от вывода о разработке «допотопным человеком» какой-то системы чисел в познании им неких жизненно важных для него количественных соотношений. В особенности удивляла Лартэ связь насечек с гравированными изображениями животных, а порой и человека. Вот как он оценивал «гравировку» на цилиндрическом стержне с резными рисунками двух голов зубров, двух голов лошадей, человеческой фигуры и змеи «среди рядов насечек»: «Признаемся, что в этом странном сочетании фигур, как и в них самих, мы не в состоянии уловить ни цели, ни идеи, которая связывалась бы с сознательным расположением изображений. Смысл их и связанные с ними намерения от нас ускользают. Если другие, более знающие, сочтут возможным усмотреть в этом выражение какой-либо аллегории или символику, мы охотно уступим им заслугу, но и ответственность тоже».

Да, это были писания явно не в духе колкостей Буше де Перта, и можно было бы даже позлорадствовать ввиду очевидного бессилия исследователя, который, судя по всему, взялся не за свое дело. Но утешение это было слабое, ибо Эли де Бомон как математик не мог уже сейчас не отдать себе отчета в том, что рациональное зерно в наблюдении археологов по рядам насечек все же есть и нелепо его отрицать.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава IX «Всё живущее в мире подчинено таинственному влиянию природы »{1}

Глава IX «Всё живущее в мире подчинено таинственному влиянию природы»{1} Подъезжая ночью к Саранску, в сильном волнении, сквозь слезы смотрел я на чистое небо, усеянное звездами; вдруг одна отделилась от них и упала. Я упрямился, а небо не хотело оставить мне минуты сомнения.

Глава 2 Милость и очарование природы

Глава 2 Милость и очарование природы Биология как наука – изобретение XII века. Предшествующие века знали только естественную историю, которая удовлетворяла присущее человеку любопытство к окружающей его живой природе, и медицину, в XV и XVI веках постигшую физическую

Глава 2 Человек в истории

Глава 2 Человек в истории Итак, нельзя выделить человека из истории. Но крайне интересно рассмотреть его в истории, что мы и предпримем в нашей книге. Причём ракурс подобного рассмотрения диктует избранная нами тема – историю России мы будем трактовать как импульсивно

3.2.1. Что такое «законы природы», и нарушает ли их человек?

3.2.1. Что такое «законы природы», и нарушает ли их человек? Возможность познания нами чего-то в мире зависит от того, насколько мы сами являемся теми, кто преодолел природу. М.К. Мамардашвили Имеется маленькое различие между законами Природы и законами Конституции. За

Глава III. СВЯЩЕННОСТЬ ПРИРОДЫ И КОСМИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ

Глава III. СВЯЩЕННОСТЬ ПРИРОДЫ И КОСМИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ Религиозному человеку Природа никогда не представляется полностью «естественной»: она всегда имеет для него определенную религиозную значимость. И это вполне объяснимо, ведь Космос — это божественное творение. Мир,

Глава VII Боги неорганической природы

Глава VII Боги неорганической природы Неорганическая природа, минералы и воды, имеет также, без сомнения, свою произрастительную жизнь и свою производительную силу, но эта жизнь и эта сила для нас тайна, которую едва ли разгадает когда-нибудь наука. Славяне, сознавая

Глава 54.О различных движениях природы и благодати

Глава 54.О различных движениях природы и благодати Сын Мой, прилежно примечай движение природы и благодати; ибо они весьма противоположны, и такое тонкое между ними различие, что разуметь его можно только духовному и внутренне озаренному человеку. Все ищут добра, и все

Глава 55. О порочности природы и о действии Божественной благодати

Глава 55. О порочности природы и о действии Божественной благодати Господи Боже мой, Создавший меня по образу Твоему и подобию, Ты Сам явил мне величие благодати Твоей, и от Тебя познал я, как нужна она для спасения. Удели мне от благодати сей, чтобы победил я скверную свою

Глава 1. «Эстетический человек»

Глава 1. «Эстетический человек» «Ищи только прекрасное, ищи в полную меру своих сил: большинство редко находит прекрасное» (25).[12]«… «Человек приходит в мир не для того, чтобы прожить жизнь счастливо, даже не для того, чтобы прожить ее честно. Он приходит в мир для того, чтобы

Глава 3 Ландшафты природы и культуры

Глава 3 Ландшафты природы и культуры Антропность и антропоморфизация. – Культурный ландшафт и культура как ландшафт. – Ландшафт в контексте эпох. От ландшафта к пейзажу. – Четвертое измерение. Руины. – Движение. – Взаимосвязи географии и истории культуры Маттеус

Глава 2 «Человек естественный» и «человек играющий» в садовом пространстве

Глава 2 «Человек естественный» и «человек играющий» в садовом пространстве В поисках себя. – Неестественность «естественного человека». Идеальный владелец сада. – Естественность, утопизм, театральность. – Игра и иллюзия. – Амплуа. – Человек на садовой